近些年来,我国大学科研“学术失信”现象日益加剧。特别是2015年以来,连续发生的国际性学术论文“撤稿”事件,引起国内外学术界的高度关注。当前我国学术界面临“学风浮躁”与“学术失信”的严峻挑战,不断拷问中国社会的学术尊严与学者良知。针对“撤稿事件”的突发,尽管我国政府部门做出快速反应并做出了妥善处理,但中国学术界及社会舆情依然不断提出深层次的追问,造成当前“学术失信”的主要根源是什么,如何防范?

一、大学科研“学术失信”的表征分析探讨大学科研“学术失信”现象与问题,首先要把握其鲜明的表征。尽管“学术失信”概念内涵丰富,但概括地讲就是依据既定的学术管理制度,在学术研究中通过非正当的手段,获取学术资源、学术成果和学术地位等实际的利益,而违逆“学术共同体”广泛认同的学术行为规范与学术价值取向。我国当前科研诚信的现状不容乐观,大学科研“学术失信”现象时有发生,基于表征分析可分为“学术管理”失信和“学术过程”失信等问题。

1. “学术管理”失信学术管理是指在特定时空范围,依据学术发展的特殊规律,通过组织和协调“学术共同体”的活动,为实现学术目标而对有限学术资源(指人财物等)和学术行为进行相关调控与规范,以及高效实现学术目标的过程[2]。可见学术管理的本质是对学术资源的有效协调与规范,核心是要遵循学术研究规律、实现学术自由发展,并体现在学术思想表达、学术活动开展、学术成果发表或出版、学术制度保障等科研活动的各环节。规范的学术管理是大学学术健康和自由发展得以实现的基本保障,对实现学术目标、促进学术发展、达成学术自治、增进学术精神、规范学术秩序、培育创新人才等方面,都具有极为重要的导向作用。然而,当前学术界出现的科研管理“行政化”和学术评价“机制异化”,特别是在科研项目的申请、立项、执行、结项、成果转化、科研经费的管理与使用等方面的表现,且在背离诚实性规范、违反普遍性规范、挑战公有性规范、限制合理性怀疑[3]等方面尤为凸显。

2. “学术过程”失信学术研究是复杂而系统的高级活动,学术研究过程是通过研读、分析和梳理已有文献,思考研究问题、论证研究假设、阐释研究结论,在符合客观规律的前提之下,揭示人类未知的科学问题。文献综述在为学术创新提供重要论据的同时,更是研究问题发现的突破所在,在学术研究过程中居于基础性的重要地位。尊重所引他人的研究成果是科研人员必须坚守的学术道德,也是基本性的学术规范。《中华人民共和国著作权法》第二十二条规定:为介绍、评论某一作品或者说明某一问题,在作品中适当引用他人已经发表的作品,可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照该法享有的其他权利。然而,一些研究文献引用常常无视上述规定,出现引文不当等突出问题。具体表现为引用过多(即大篇幅抄袭),以及在引用他人的学术观点时,采取断章取义手法,或不加以注释,或搭车署名,致使学术研究的公信力缺乏。

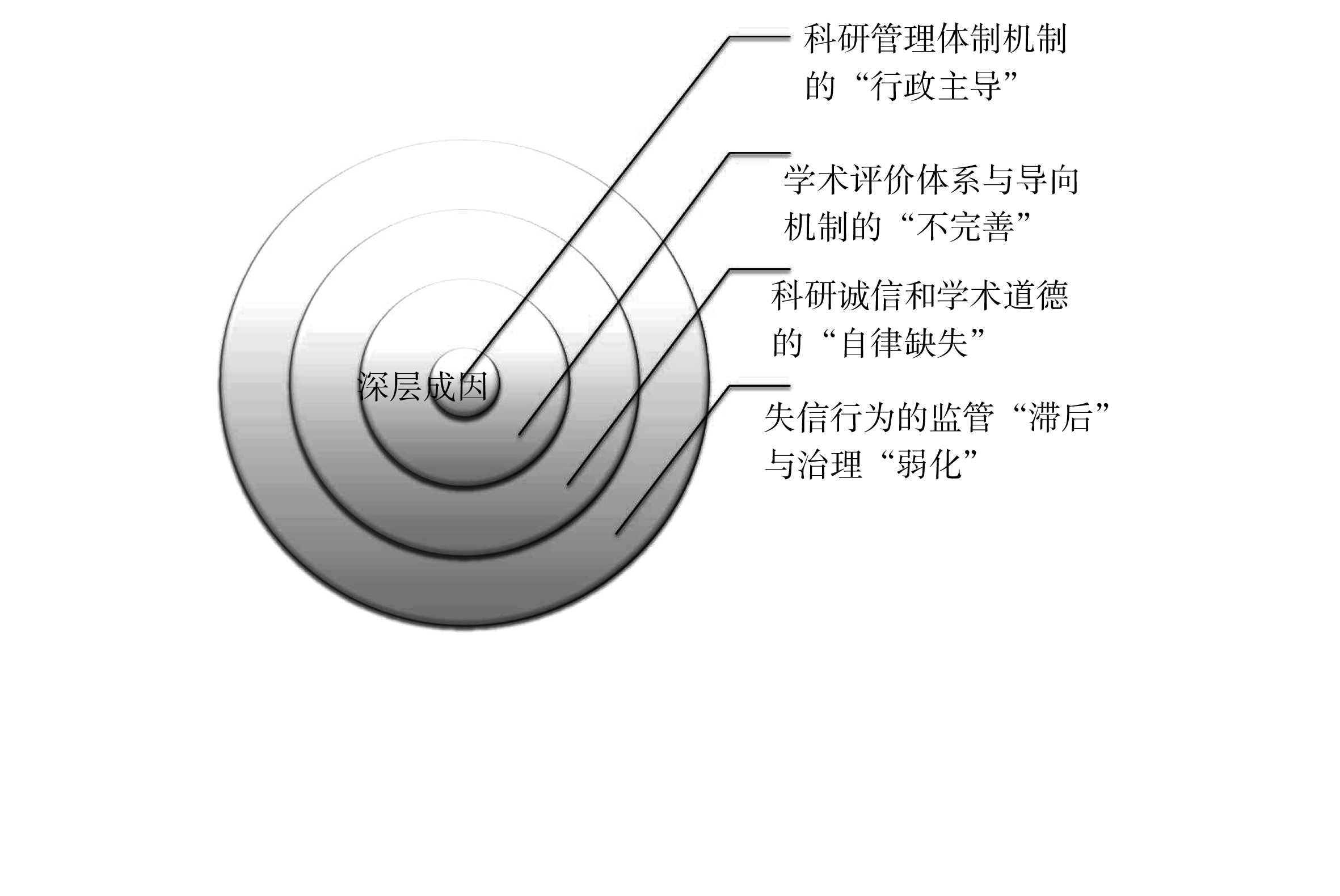

二、大学科研“学术失信”的深层成因目前大学科研“学术失信”的深层成因主要体现在科研管理体制机制的“行政主导”、学术评价体系与导向机制的“不完善”、科研诚信和学术道德的“自律缺失”、失范行为的监管“滞后”与治理“弱化”等方面(见图1)。

|

图 1 大学科研“学术失信”的深层成因 |

奥地利理论生物学家贝塔朗菲的系统理论[5]指出,世间事物由交互联系、依存和制约的若干系统组成,各子系统之间具有复杂性、整体性、关联性和统一性等特征。可见大学科研“学术失信”并非孤立的存在,而是社会大系统或学术大系统失衡导致的不正常现象,涉及学术、政治、经济、文化和教育等影响因素。在深受封建专制集权统治的中国社会,严重存在“官本位”体制及其思想观点,并对社会各领域产生根深蒂固的深刻影响,即使纯净和圣洁的学术领域也难幸免,突出的表现就是学术“行政化”导向带来的实用主义价值取向。在学术研究实践中,经费投入和资源配置对研究过程的有效推进、学术成果的顺利产出,提供着不可或缺的基础保障。然而,现实层面上科研管理体制机制的“行政主导”,致使大学科研管理权力高度集中,以及资源配置极度失衡。学术资源对科研系统要素(包括科研成果、各类资助和奖励、职称评定、学术机构和学术期刊等)和学术影响评估的重要性不言而喻,但却在科研管理体制机制“行政主导”的现实境遇背后,隐含着深层的危机,并已在不同程度上制约甚至阻碍科研人员、高等院校、研究院所乃至学术系统的创新发展,不仅会扰乱正常的学术秩序、破坏健康的学术环境,而且会让更多科研人员沦为制度体系的受害者。科研人员需要闲暇与自由,能依学术的旨趣进行自由选题,而非进行仅为“稻粱谋”的学术研究。但在上述学术环境中,心无旁骛、追求真理的学术理想成为一种“奢望”,短平快、功利性的学术研究却显得“明智”与“可取”,以致科研人员忙于项目申请、论文发表、职称晋升、获取科研经费等繁冗事务,而忽视“科研育人”的神圣职责。“权力使人腐败,绝对的权力使人绝对的腐败”—阿克顿勋爵的至理名言同样适用当前中国的学术领域,毕竟“中国学术界深深打上了政治化、功利化、官僚化的印记”[6]。

2. 学术评价体系与导向机制的“不完善”当前,评价体系与导向机制已经成为学术管理的关注焦点。事实证明,良好、健康的学术生态环境可以为科研人员潜心学术研究提供条件保障。然而,我国现行学术评价体系与导向机制存在“重量轻质”、“以刊评文”和“行政主导”,以及缺失在“有组织的怀疑精神”思维指导下的学术批评等诸多深层矛盾与困局[7],并由此导致大学正常科研活动受到严重的干扰,一些科研人员自觉或不自觉地追求学术研究的“GDP”,甚至呈现出利欲熏心、不择手段与模仿从众的学术样态,由此必然会导致“学术失信”层出不穷,学术管理乱象丛生,急功近利和机会主义思想甚至在学术界与科学界成为主流,而让“板凳要坐十年冷,文章不写一句空”的古训日显苍白无力。

3. 科研诚信和学术道德的“自律缺失”学术规范的代表性论述为“普遍主义、公有主义、无私利主义以及有条理的怀疑主义的‘默顿范式’”。上述表述反映出近代特别是17-19世纪西方学者自由探索的精神气质与价值取向,现在却已经成为“学术共同体”内部系列规范的基本文化与伦理依据[8]。坚守科研诚信、捍卫科学道德本应成为科研人员最基本的价值取向,但随着我国经济的快速崛起,政府科技投入的不断加大,致使一些科研人员为了获取更多学术资源和现实利益,不惜铤而走险,触碰学术伦理和道德的“自律底线”,或选择“权力寻租”与学术交易、科研造假与学术抄袭,甚至成果剽窃等,上述急功近利和机会主义的学术心态使科研人员已不再执著于追求科研理想和学术文化之道,甚至“传道、授业、解惑”的社会职责,更导致求真求实和自由创新的科学精神、诚实守信的道德品质等,受到前所未有的冲击。同时,资源配置的失衡会导致科研人员普遍产生名利之心和“精致利己主义”,甚至不择手段、排除异己、造谣生事、败坏学风等,挑战学术伦理和道德的“自律底线”。事实上来讲,非唯我国科研领域存在诸如利益驱动和学术造假等现实情形,国际上也不乏典型的事例,例如:美国科学界的“水门事件”[9]。正如有人对美国学术界所存在“科研不端”的归因:对雄心勃勃的年轻学者而言,他们都面临争取政府有限经费的压力,“发表还是出局(publish or perish),在更宏大的学术理想和无条件的职业晋升之间,任你挑,是惟一还是所有(one or all)”[10]。由上可见,在深刻变革的社会转型期,特别是学术思想从一元化向多元化发展的过渡时期,道德层面上的“学术失信”存在其必然性。

4. 失信行为的监管“滞后”与治理“弱化”据统计,中国论文买卖交易额超5亿元人民币。重复率低于50%就能刊发[11],以致“论文抄袭、花钱代写论文、发表论文等行为愈演愈烈,而对这些行为却存在监管“滞后”与治理“弱化”的情况,特别是国家科研监管机构和诚信保障平台的缺乏,也是其中重要的影响与作用因素。当然尚存在对科研人员相关警示培训的缺失,以及正面教育与及时引导不够等方面的问题。针对目前“科研不端”和“学术失信”现象的存在,中国“知网”建立了学术论文查重软件系统,虽然就行为遏制角度来讲,可以看成是技术层面上的重要突破,但却很难达成“标本兼治”目标。2016年教育部发布的《高等学校预防与处理学术不端行为办法》指出,“高等学校应当利用信息技术等手段,建立对学术成果、学位论文所涉及内容的知识产权查询制度,健全学术规范监督机制”。但当前“学术失信”的监管与治理仅仅具有较强的政策性,在理论研究和实践操作等方面依然薄弱,尤其是在如何找准被动性举报与主动性监管、治理的契合点上,探索得还很不够。要从根本上解决监管漏洞与治理不足,尚需政府、社会和大学等各方齐抓共管。

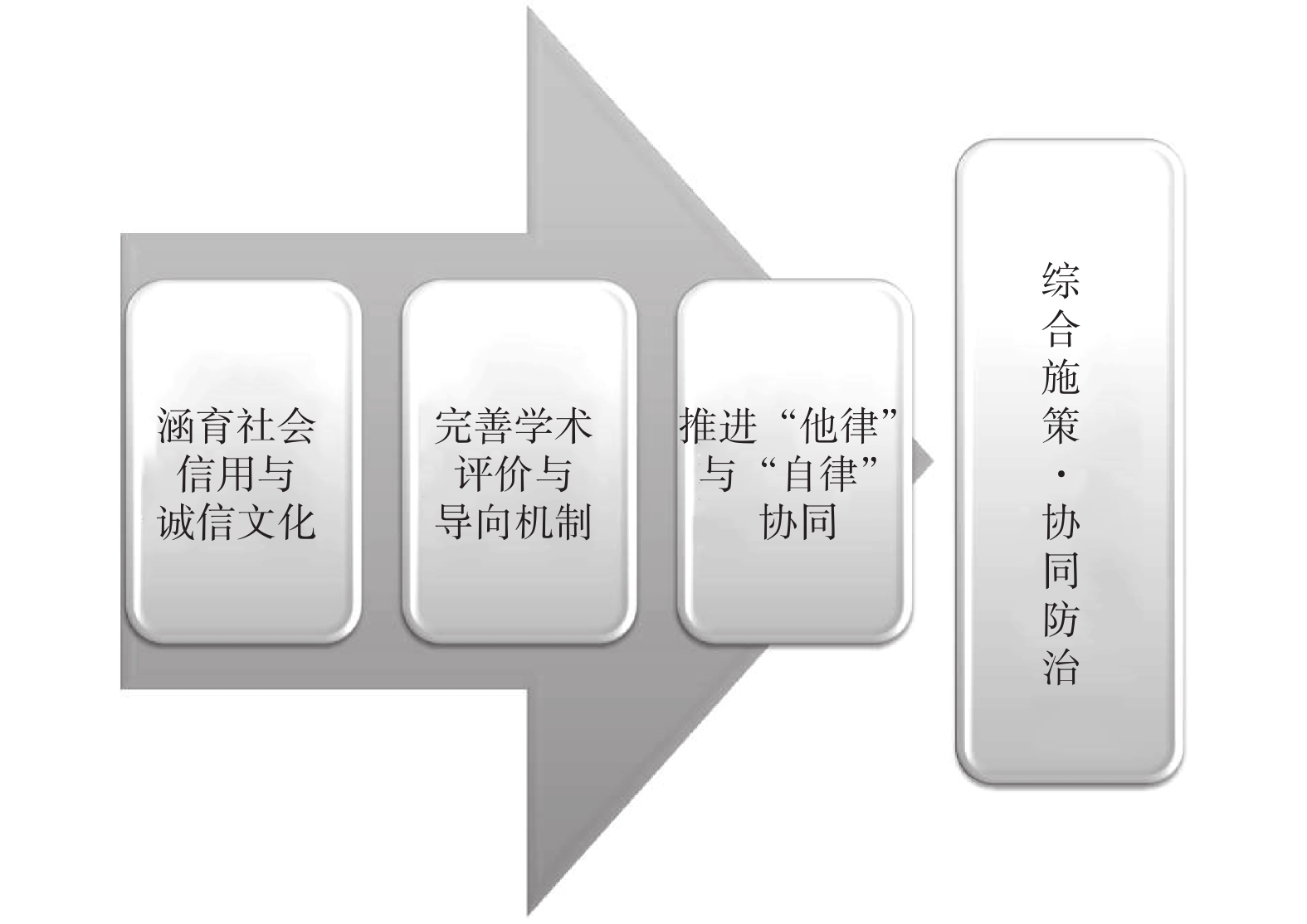

三、大学科研“学术失信”的防治策略为了加强学术道德和学风建设,教育部于2006年成立了学风建设委员会;2007年中国科学院发布了《中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见》,界定“科研不端”概念范畴与认定标准,提出处理措施及其相关程序。2016年教育部发布《高等学校预防与处理学术不端行为办法》,要求高等学校结合“学术不端”行为的性质和情节轻重,对相关责任人做出直至“辞退或解聘”等处理。但有学者认为,防治大学科研“学术失信”,更应加强规范教育并增大执行力度,同时创建“道德共同体”,营造注重诚信的学术氛围,重视前期预防和后期不咎,而不能仅寄望于加大处罚力度[12]。为了防治大学科研“学术失信”,相关部门在政策层面上已经提出诸多刚性措施,有的学者阐释了解决问题的相关做法,但无论是制度“规约”还是学术观点,执行的成效都显得相当有限。祛除“科研不端”和“学术失信”行为,归还大学科研一片学术“净土”,除了要进行必要的政策引导、制度规约、惩治措施和道德谴责之外,尚需推进“重拳”治理,即以法律法规等形式,强化学术规范的范围及其程序的监管,构建相应的科研管理体制机制,即综合施策、协同防治(见图2)。

|

图 2 大学科研“学术失信”的防治策略 |

信用的本质是诚信。社会信用体系是指由系列法律、规则、方法、机构所组成支持和辅助,以及保护信用交易得以顺利完成的社会系统[13]。社会信用体系建设历来受到高度重视,但其构建过程却漫长而艰巨。2007年国务院发布《关于社会信用体系建设的若干意见》,明确社会信用体系建设的指导思想、目标和基本原则;2012年党的“十八大”提出“加强社会诚信建设”;2013年党的“十八届三中全会”提出“建立健全社会征信体系,褒扬诚信、惩戒失信”;2014年国务院发布《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,提出加快社会信用体系建设的总体思路、要求、原则和重要性。经过多年以来的共同努力,我国社会信用体系建设已经取得一定的进展,但由于存在转型期社会的复杂性,以及社会守法意识不强,同时缺乏强力监管,因而在社会信用体系的构建过程与社会发展阶段、经济发展水平之间,依然存在不匹配、难协调等问题与矛盾,导致依然存在诸多失范现象,体现在政治、经济和文化等各领域与各层面,特别是食品安全和欺瞒诈骗等社会道德缺失问题,冲击国家的法律和规章,挑战社会主体的道德底线与自律意识。要有效防治大学科研“学术失信”,就必须加快社会法治化进程,确立社会诚信文化理念,加强社会信用体系建设,建立科研人员的社会信用评价制度,特别是要加强引导与教育,提升广大师生的社会诚信和道德自律意识,从而能自觉遵守学术研究行为规范,恪守学术伦理与道德,秉持诚实守信、尊重学术创新,同时要加大防治“学术失信”力度,从而促使大学科研回归“学术本位”与“育人本位”。

2. 完善学术评价与导向机制科学研究要遵循学术创新规律,推进管理体制机制改革,完善学术评价体系与导向机制,特别是科研管理制度,重点要强化对科研过程和结果的管理。要确保大学科研的学术规范与成果质量。概括地来讲,需要着重关注如下方面:一是改进科研资助方式。在着眼国家战略需要的同时,要兼顾理论型、对策型和实践型等类别课题,即坚持适切性原则,实现科研资助类型多样化,从而减少或避免追逐热点的功利倾向;二是优化科研管理流程。尊重学术研究的客观规律,宽容学术探索的缺陷甚至“失败”,改变“重申报、轻结题”倾向,注重科学研究的学术价值,规制性保障高质量学术成果的产出;三是改革现行学术评价机制,实施分层分类评价,避免“一刀切”,鼓励教师将科研成果应用于教育教学,促进教书育人与科学研究的深度融合,从而获取“科研育人”质量和学术水平提升的“双丰收”,同时要着眼科研资金的使用效益,重点监管科研经费支出的相关性与合理性。

3. 推进“他律”与“自律”协同2015年中国科协、教育部、科技部等“七部门”针对国际性的学术论文“撤稿”事件,联合印发《发表学术论文“五不准”》,要求学术论文发表时:不准由“第三方”(除作者和期刊之外的任何机构和个人)代写论文;不准由“第三方”代投论文;不准由“第三方”修改论文内容;不准提供虚假同行评审人信息;不准违反论文署名规范。上述“五不准”为判定“学术失信”、加强“学术监管”、整肃“科研不端”提供了政策性的指导依据。教育部为了更好防治大学科研“学术失信”,明确认定剽窃、抄袭、侵占他人学术成果等六类行为,属于“科研不端”,并以通报批评直至辞退或解聘等方式处理。表面上来讲,“学术失信”反映的是监管疏漏,但实质上体现的则是学术评价体系与导向机制的“不完善”,特别是学术伦理和道德的“自律缺失”。学术伦理和道德是对科研人员自身、学术机构和社会各种关系的约束与调节,主要是通过国家(或学术机构)各项法律法规(即“他律”)和伦理道德“自律”而体现出来。反思当前大学科研所出现日益严重的学术诚信危机,大学科研的监管部门应该确立“自律”与“他律”[14]交互的学术伦理和道德机制,通过正面引导与教育,强化科研人员的学术伦理和道德意识,促进学术伦理和道德内化,从而促使形成诚信的学术人格。同时,需要不断完善学术评价体系与导向机制,通过法律法规和社会舆论等外在的“他律”,引导科研人员尊重和敬畏法律法规、遵守学术伦理和道德规范,养成遵守法律法规和依循伦理道德的自觉意识。上述方面对有效防治当前大学科研“学术失信”和“科研不端”行为,以及提升大学科研的学术成果质量,日显重要。

王国维在《人间词话》谈到治学“三境界”:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”;“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”;“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。千百年以来,科学研究能够不断向前发展,客观规律的认识能够不断迈步超越,很大程度上应该归功于无数学术“豪杰”坚守探索的研究精神、寻求科学的研究方法、突破既有的研究结论。大学长期以来形成的学术规范有助于确保科研人员坚守科学研究的学术规则与学术伦理,有效促进科学研究和“科研育人”事业的发展。大学“学术共同体”道德水准的不断提升、科学技术和“科研育人”事业的不断进步,以及事物内部联系和社会发展规律认识的不断超越,必将为中国乃至全人类带来更多的社会福祉。

| [1] |

霍文琦. 学术道德现状调查显示学术失范现象比较严重. 中国社会科学报, 2013–03–27.

|

| [2] |

王恩华. 大学学术失范与学术规范. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2010.

|

| [3] |

王鹏飞, 刘应君. 科学越轨行为与学术诚信建设: 学理阐释与道德路向.

社会科学家, 2011(11): 118-121.

DOI: 10.3969/j.issn.1002-3240.2011.11.031. |

| [4] |

赵延东, 邓大胜. 科技工作者如何看学术不端行为—问卷调查的结果.

科研管理, 2012, 33(8): 90-97.

|

| [5] |

贝塔朗菲. 一般系统论: 基础、发展与应用. 林康义, 魏宏森译. 北京: 社会科学文献出版社, 1987.

|

| [6] |

李醒民. 见微知著—中国学界学风透视. 郑州: 河南大学出版社, 2006.

|

| [7] |

余三定. 做学问莫买椟还珠. 人民日报, 2013–04–16.

|

| [8] |

阎光才, 张银霞. 高校学术失范问题的探索性实证研究.

北京大学教育评论, 2010, 8(2): 121-134,191.

DOI: 10.3969/j.issn.1671-9468.2010.02.011. |

| [9] |

吕建平. 曾经愚弄世界的十大科学骗局.

中国发明与专利, 2011(2): 46-49.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6081.2011.02.015. |

| [10] |

JMADELEINE NASH, DAVID BRAND. It Was Too Good to Be True. Time. 1987–06–01.

|

| [11] |

韩玮等. 中国买卖论文产业规模超5亿, 抄袭低于50%就刊登. 时代周报, 2011–03–03.

|

| [12] |

张英丽. 大学教师学术失范的个人和环境影响因素分析—基于多学校调查的实证研究.

复旦教育论坛, 2015, 13(3): 41-46.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-0059.2015.03.008. |

| [13] |

刘建洲. 社会信用体系建设: 内涵、模式与路径选择.

中共中央党校学报, 2011, 15(3): 50-53.

|

| [14] |

何宏莲, 吕志娟, 刘尊梅. 高校科研诚信的" 他律”与" 自律”机制研究.

东北农业大学学报(社会科学版), 2014, 12(6): 87-91.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-3805.2014.06.017. |

2018, Vol. 8

2018, Vol. 8