2. 中科院学部—北京大学气候变化研究中心

进入21 世纪,全球气候变化问题成为世界各国共同关注的焦点。政府间气候变化专门委员会(IPCC) 认为,大气二氧化碳浓度增加是全球气候变化的主要原因,而化石能源消耗产生的碳排放是大气碳浓度增加的最主要因素[1]。为应对全球气候变化问题,国际社会采取了积极的行动,从《京都议定书》、《哥本哈根协定》、到《坎昆协议》,以及德班世界气候大会结束谈判后决定实施《京都议定书》第二承诺期并启动绿色气候基金等[2],碳排放问题一直是国际舆论的焦点,而减排也因此成为全球气候变化谈判的核心所在。

目前严峻的碳排放形势,并非一日而为,而是由历史上的碳排放逐渐积累导致的,与工业革命(1850年)以来人类快速发展的现代化工业有着密切联系。1850年至2008年,全球历史累计排放量为345 PgC(1 PgC =10亿吨碳),发达国家历史累计排放量与人均累计排放量均远远高于发展中国家,前者的人均累计排放是后者的21倍[3]。尽管发展中国家与发达国家历史排放量的差距有缩小趋势,但发达国家的累计排放量仍远高于发展中国家,是大气二氧化碳浓度升高的主要贡献者[3]。目前,国际气候谈判最关注的问题是“减排”,究其根本,在于碳排放与社会发展息息相关。对于发展中国家来说,碳排放权在某种程度上就是发展权。因此,考察碳排放与社会发展各因素的关系,对于我们厘清排放与发展的关系、制定合理的减排政策有着重要的意义。

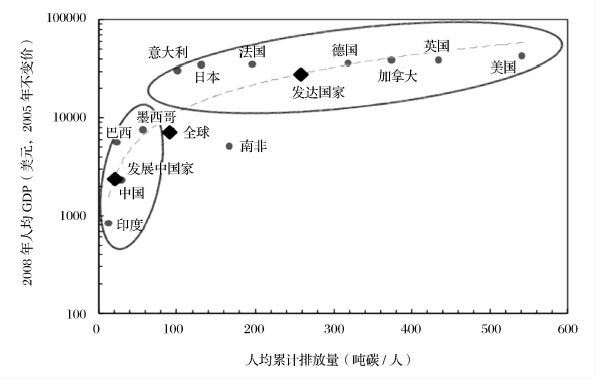

一、 碳排放与社会发展密切相关 1. 碳排放与GDP的关系很多学者以GDP为社会发展指标,研究其与碳排放之间的关系[4-10]。结果表明,社会发展、经济增长都需要增加投入及使用资源,从而导致碳排放增加。图 1表示全球主要国家的人均GDP和人均累计碳排放的关系。可以看出,世界主要国家及全球、发达国家、发展中国家的人均GDP随着人均累积碳排放量的增加而增加[11]。发达国家普遍位于曲线上端,人均GDP和人均累计碳排放均超出发展中国家甚远,且曲线相对平缓,说明人均累计排放的变化对人均GDP的影响并不十分强烈;而发展中国家位于曲线下端,人均GDP对人均累计排放的变化十分敏感,说明碳排放对发展中国家增加GDP、积累社会财富影响深刻。发达国家已经完成或基本完成了工业化和现代化,少量的碳排放即可获得较快的社会增长。一般来说,在现阶段,与发展中国家相比,发达国家等量的碳排放可以产生1倍的GDP 增长。

|

图 1 全球、发达国家和发展中国家以及G8+5国家(俄罗斯除外)2008年人均GDP与人均历史累计排放量的关系① |

①基于王少鹏等[11]修改。

2. 排放量与工业化程度的关系工业化即国民收入中工业产值所占比例提高,或工业从业人员增加的过程。它是社会发展的重要部分,也是现代化的核心内容。然而,工业化在带动社会积极前进的同时,也因对物质资源以及能源,尤其是化石能源必不可少的占有和消耗,产生了大量二氧化碳等气体。因此,工业产值占GDP的百分比(工业化程度的衡量指标)与人均累计碳排放具有密切关系。

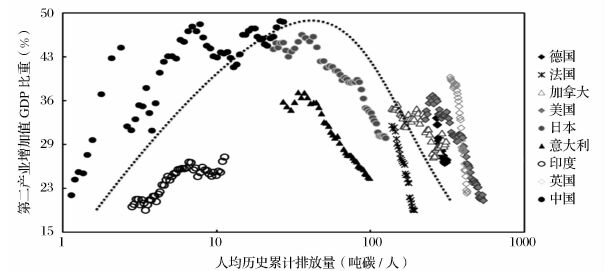

如图 2所示,随着人均碳排放的累积,工业产值占GDP的比重先增加后降低。这一变化即体现了随着经济的持续增长,产业结构的逐渐变化。这与环境库兹涅兹曲线是一致的[12]。发达国家多位于曲线的下降阶段,而发展中国家则位于曲线的上升阶段。曲线中这种由上升至下降的转折点因不同国家的国情差异而有所不同,但其转折阈值平均约为40吨碳/人。这种现象正是由于发达和发展中国家产业结构不同,且处于不同的工业化建设阶段而导致的。发达国家已完成或基本完成了现代化,能源利用效率远远高于发展中国家,且第三产业得到长足发展,因而其工业产值所占比重稳步下降。与之相反,发展中国家目前仍处于工业化建设阶段,工业发展是社会发展不可缺少的动力,因而其工业产值比重在一段时间内仍将继续上升。且由于技术与产业结构等多方面影响,发展中推进工业化进程,维持社会发展必然伴随着碳排放的大量增加。

|

图 2 1950年以后世界主要国家的工业产值占GDP 比重与人均累计排放的关系① |

①基于王少鹏等[11]修改。

事实上,除去1958—1960年“大跃进”时期,我国自1950年以来的工业产值占GDP比重也是持续增加的。虽然在20世纪末期波动较大,但仍没有表现出像发达国家的稳定下降趋势,且人均累积碳排放仅为29吨碳/人。这反映出我国尚未完成工业化进程。虽然当前阶段这种以大量排放碳的要素扩张型为主的粗放型增长不可持续,但短期内仍无法完全改变。另一个发展中国家,印度的现状也有所相似,其人均累计碳排放仅为12吨碳/人,离40吨碳/人的最低转折阈值尚有很大的需求空间。

3. 排放量与城市化水平的关系现代城市的存续强烈地依赖能源消耗,城市居民生活的方方面面都离不开能源。比如,快速的城市化进程要求快速增长的能源消费,以及大量仅 能在国内生产的相对低端、高耗能产品(如水泥与钢铁);庞大的人口基数迫切需要城市化提供大量就业机会,这也客观地使得中国的产业结构以劳动密集型为主。因此,城市化进程离不开碳排放的增加。

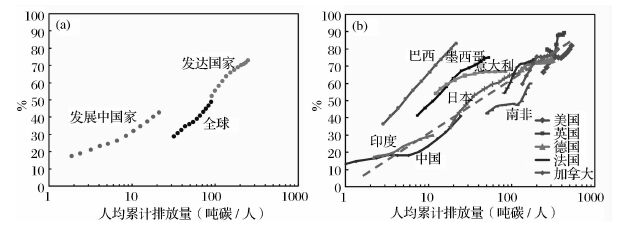

由图 3(a)看出,发展中国家城市化过程中所产生的人均累计碳排放,远低于发达国家达到相同城市化水平的人均累计碳排放。1950-2005年间,全球、发达国家、发展中国家的城市人口比重分别增加了20%、20%和25%,而人均累计排放同期则分别增加了57吨碳、158吨碳和19吨碳。发展中国家的城市化水平达到43%时的人均累计碳排放仅为21吨碳/人,不及全球相同城市化水平时的人均累计排放量(72吨碳/人)的1/3。由此可见,人均累计碳排放随着城市化水平的提高而不断上升,这是全球、发达国家和发展中国家都正在经历或曾经历过的,不同之处在于,发展中国家用更低的人均累计碳排放,逐步完成了城市化历程,并使更多的农村人口转化为城镇人口。

|

图 3 1950年以来城市人口比重与人均累计碳排放的关系(a) 全球、发达国家、发展中国家;(b) G7+5国家 |

具体到国家层面,从图 3-(b)看出,人均累计碳排放与城市人口比重的共变趋势并未改变,但由于各国人口分布等多方面不同,导致这种变化存在较大的国别差异。其中英国、美国等发达国家处于趋势线的上端,城市化水平和人均累计排放量均较高;而大部分发展中国家位于趋势线的下端。从这种意义上讲,发展中国家所走的正是一条低碳的城市化道路。

2011年我国城镇人口占总人口的比重首次超过50%,标志着我国城市化率首次突破50%,但仍低于高收入国家78%的城市化率。今后很长一段时期内,能源供应仍将主要依赖于化石能源[13],城市化进程引起大量碳排放的现状很难在短期内有所改变。因此,中国自身在维持相对低碳的城市化进程的同时,也需要发达国家的技术与资金支持,需要较大的碳排放空间。

4. 排放量与就业人口的关系就业率是一个国家稳定和发展的重要指标。我国是世界上劳动力人口最多的国家,保持较高的就业率十分重要。由于各国对于就业率统计的标准略有偏差,我们采用更客观的就业人口百分比(即就业人口占总人口的比例)来代表就业状况,考察其与碳排放的关系。

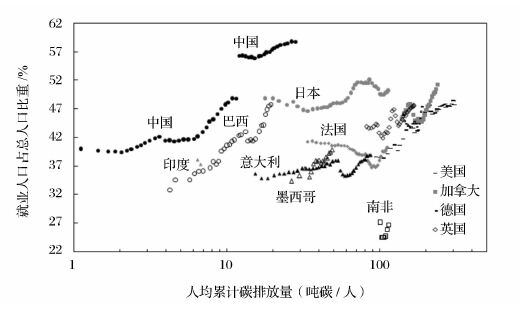

图 4显示,按照国别,基本存在较为一致的趋势,即随着人均累计碳排放的增加,就业人口占总人口的百分比也逐渐提高。平均来看,就业人口百分比的增加与人均累计碳排放之间大致呈线性关系。英国、美国、德国、法国、加拿大等国家就业率随人均累计碳排放的增加而快速增加;中国、巴西和印度等发展中国家处于需要消耗碳排放而提供就业机会的阶段。

|

图 4 1950年以来全球主要国家就业人口比重与人均累计碳排放量的关系 |

就业率的高低一般受资本存量、职工工资和技术进步三大因素的影响。对于我国来说,这三者都不具备与发达国家相比较的优势。改革开放以来,我国经济保持了长期而平稳的高增长态势,但就业效应并没有预期的增长变化。尤其是20世纪90年代以后,人均累计碳排放的增加不能带来明显的就业率增加,我国进入了就业弹性系数疲软期,存在明显的经济高增长但就业率增长不快的严峻形势[14]。为了改善该形势,除了继续保持经济平稳发展外,还要合理调整优化产业机构,加强第三产业发展,鼓励引领多种经济形式的存在和健康培育,以增加就业率。

二、 碳排放对社会发展的负面影响 1. 温室气体浓度和全球变暖水汽(H2O)、二氧化碳(CO2)、氧化亚氮 (N2O)、甲烷(CH4)和臭氧(O3)是地球大气中主要的温室气体。温室气体对大气升温的贡献大小取决于其在大气中的浓度(含量)和温室效应强度[15]。过去150年来人类活动导致大气中温室气体浓度显著增加,并可能对气候变暖产生了重要贡献。

虽然CO2不是贡献最大的自然温室气体,但由于人类工业活动极大地增加了大气CO2浓度,因此CO2排放受到最大关注,并被认为是人类活动影响气候变化的最重要途径[1]。自工业革命以来,大气CO2浓度持续增加,尤其到了20世纪50年代以后,其增速惊人。在直接测定的初期(1958年),大气的CO2浓度为315ppm,而到了1998年则上升到了367ppm,2009年更是高达387ppm。40年中增加了52ppm,年增加率由60年代的0.8ppm/a,增加到了80年代的1.6ppm/a。

对于大气CO2浓度增加的原因,大部分研究(包括IPCC第四次报告)认为是由于人类使用化石燃料(煤、石油、天然气)以及水泥生产所导致的。另外,土地利用的改变(砍伐森林)也向大气中释放了相当多的CO2[16]。此外,人们比较关注的火山爆发等自然过程排放的CO2所占的比例很小,仅是人为活动排放CO2的1%[17]。

温室气体浓度的升高,最直接的效应就是全球变暖。这不仅反映在温度的上升,其证据还包括各地观测到的海平面上升、冰雪消融、以及春季物候提前和生长季延长等事实[15]。观测数据表明,近百年来全球平均气温在升高,全球海平面持续上升。据IPCC(1995)评估,过去100年中全球海平面上升了10—20cm。在1961至2003年期间,全球海平面上升的平均速率为1.8 ± 0.5mm/a,20世纪90年代以后上升速率有所增加,约为3.1 ± 0.7mm/a[1]。

2. 大气污染化石燃料燃烧在产生碳排放的同时,会释放出大量的有害气体,包括二氧化硫、二氧化硫悬浮物、氮氧化物等。这些气体和悬浮物造成大气污染,对人类的生产生活造成了极大的负面影响。其中,二氧化硫是最重要的污染物之一,也是我国现阶段大力控制的主要大气污染物。

二氧化硫的危害是多方面的,高浓度的二氧化硫毒性比较高,会对人体造成很大危害。其微粒可侵入人体的肺部,引起肺水肿和肺硬化等疾病,严重时甚至导致窒息。此外,其最大的危害是参与酸雨的产生。酸雨不仅影响人类的生产和生活活动,也对工业材料、设备和建筑设施产生腐蚀,缩短产品的使用寿命。此外,酸雨也对农业生产造成很大危害,引起土壤和水体酸化,从而导致饮用水污染、森林退化,以及渔业减产等[18]。

3. 氮沉降自20 世纪70 年代以来,我国进入快速发展阶段,直接导致化学合成氮和化石燃料燃烧排放的氮氧化物(NOx)急剧增长,从1970 年的2.52 Tg (N)·a-1和1.06 Tg (N)·a-1激增到1999 年的24.45 Tg(N)·a-1和4.60 Tg(N)·a-1[19],从而导致我国大气氮沉降的增加,使得在陆地、大气与水体中迁移的氮量大大增加,并导致中国的酸雨类型逐渐由硫酸型向硝酸型转变[20]。

人类活动向大气排放的NOx气体会以湿沉降(通过降雨方式)和干沉降(通过降尘降落)的形式返回生物圈,引发一系列系列环境效应,最终影响到人类健康和福利。过量的氮沉降会对植物生长产生抑制作用[21],引起土壤和水体酸化和富营养化[22],导致生物多样性降低,甚至严重影响到陆地与水生生态系统的生产力和稳定性,损害生态系统健康和服务功能等。其中,最为严重的问题之一是土壤酸化。土壤酸化不仅会导致土壤养分流失,也会对植物产生毒害。

大气氮沉降对土壤酸化的影响近几年越来越受到重视,而受技术等多方面的影响,其排放控制较难,耗费很高。因此,要从根本上优化工业技术,调整产业结构,尽量控制我国的大气氮沉降。

4. 雾 霾雾霾是雾与霾的混合。其中,雾指接近地球表面、大气中悬浮的由小水滴或冰晶组成的水汽凝结物,而霾则是大量烟、尘等微粒悬浮而形成的浑浊现象。

雾霾主要由二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物与气溶胶颗粒组成,其中气溶胶颗粒是霾的核心物质。这些气态污染物对人体有不同程度的损害。而气溶胶颗粒本身既是一种颗粒物,又是重金属与多环芳烃等有毒物质的载体,它会使污染物进入人体后不易排出,停留在肺泡内。长期吸入易导致呼吸系统疾病,更会导致已患有支气管炎与哮喘等疾病病人的病情加剧。

2013年以来,京津冀爆发了多次强雾霾污染,使空气污染治理成为全民热议的问题。这些雾霾的主要贡献来源于工业和燃煤过程、冬季取暖所造成二氧化碳排放物、以及汽车尾气污染。燃煤和机动车污染,是北京大气污染主要的来源,其中机动车因素占22.2%,燃煤因素占16.7%[23],在采暖增加能源消耗的冬季,燃煤因素所占比例进一步增大。

控制雾霾,就需要控制雾霾产生的源头。仅以燃煤为例。我国作为世界上最大的煤炭生产国和消费国,以煤炭为主要能源的消费结构在很长一段时期内不会改变。改革开放以来,我国经济发展主要依赖于资源、土地和劳动力等生产要素大规模投入的粗放型发展模式,其中,煤是主要的能源。2007年在全球一次性能源消费构成中煤炭仅占26%,发达国家煤炭消费比例大多不到20%,而在我国能源消费中,煤炭所占比重高达69.5%[24]。可见要在短期内通过控制燃煤来消减雾霾产生源头有一定的难度。

5. 对人体健康产生危害除了对自然和环境以及社会经济生产造成危害外,碳排放所并发的污染物也会对人体健康产生影响,引起各种急慢性疾病。

一方面,碳排放的产生往往伴随着硫氧化物、氮氧化物与颗粒物等污染物质的排放。其中,硫氧化物如二氧化硫,会刺激人的呼吸系统,诱发慢性呼吸道疾病,甚至引起肺水肿和肺心性疾病。氮氧化物中二氧化氮会损害深部呼吸道,一氧化氮可与血红蛋白结合引起高铁血红蛋白血症。而颗粒物尤其是可吸入颗粒物,其浓度与疾病发病率、死亡率密切相关[25]。可吸入颗粒物浓度上升容易引起上呼吸道感染,同时使鼻炎、慢性咽炎等呼吸系统疾病恶化,甚至导致儿童肺功能异常。

三、 结 语综上所述,化石燃料的消耗与人均GDP、工业化、城市化及就业率之间有着显著的正相关关系,化石燃料燃烧导致的碳排放是社会经济发展的直接测度。可以说,碳排放是发展的必然产物,也是发展的必然前提。因此,在现阶段,减少碳排放将影响发展中国家的社会经济发展。

另一方面,碳排放随之带来的环境污染、人类健康等问题也十分严峻,需要认真加以控制。碳排放增加温室气体浓度,加剧全球变暖;碳排放所导致的酸雨、土壤酸化、大气污染等会严重影响人类社会的生产生活,甚至威胁人类健康。

在现阶段,发展经济、减少贫困依然是发展中国家的第一要务,因此,不可避免的要使用相当多的化石燃料。在这种情况下,如何平衡好社会发展与碳排放之间的关系是推进我国持续、健康发展的关键。而在制定应对和适应策略的时候,要从我国的现有国情出发,强调多元化,可以从以下三方面着手。

首先,要加强产业结构及发展模式的调整改善,促进其合理化和高级化。同时,要加强技术创新、积极发展新能源,如水能、太阳能、风能等清洁、可再生能源。

其次,要加强环保教育,提高全民环保素质。每个公民从自身做起,绿色出行、低碳生活。如选择“公共交通+自行车”的出行方式,力求为改善城市空气质量做出贡献。

再次,政府要加强对公众的引导,树立健康的生活理念。如在消费上引导公众购买小排量的汽车或新能源汽车,倡导绿色低碳的生活方式等。并为此提供一些保障措施,如开辟专用的自行车道,以推进出行习惯的改变。

2. Climate Change Research Center, Academic Divisions of the Chinese Academy ofSciences and Peking University

| [1] | IPCC: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge and New York:Cambridge University Press, 2007: 3-11. |

| [2] | 谢意.中方:德班会议核心任务是兑现2020年前减诺.http://www.bjd.com.cn/10jsxw/201112/05/t20111205_1282112.html[2011-12-05]. |

| [3] | 朱江玲, 岳超, 王少鹏, 方精云. 1850-2008年中国及世界主要国家的碳排放. 北京大学学报(自然科学版), 2010, 46(4): 497-504. |

| [4] | Tucker M. Carbon dioxide emissions and global GDP. Ecological Economics, 1995, 15: 215-223. DOI: 10.1016/0921-8009(95)00045-3. |

| [5] | Heil M T, Wodon Q T. Inequality in CO2 emissions between poor and rich countries. The Journal of Environment Development, 1997, 6: 426-452. DOI: 10.1177/107049659700600404. |

| [6] | Heil M T, Selden T M. Carbon emissions and economic development: future trajectories based on historical experience. Environment and Development Economics, 2001, 6: 63-83. DOI: 10.1017/S1355770X01000043. |

| [7] | Padilla E, Serrano A. Inequality in CO2 emissions across countries and its relationship with income in equality: a distributive approach. Energy Policy, 2006, 34: 1762-1772. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.12.014. |

| [8] | Anton C, James B, Martin D W, Karen G, et al. Economics of climate change adaptation at the local scale under conditions of uncertainty and resource constraints: the case of Durban, South Africa. Environment & Urbanization, 2013, 25: 1-18. |

| [9] | 丁仲礼, 段晓男, 葛全胜, 张志强. 2050 年大气CO2浓度控制: 各国排放权计算. 中国科学: D 辑, 2009, 39(8): 1009-1027. |

| [10] | Grossman G M, Krueger A B. Environmental Impact of a North American Free Trade Agreement. NBER Working Paper, 1991, 3914. |

| [11] | 王少鹏, 朱江玲, 岳超, 方精云. 碳排放与社会经济发展--碳排放与社会发展. 北京大学学报(自然科学版), 2010, 46(4): 505-509. |

| [12] | 陈华文, 刘康兵. 经济增长与环境质量:关于环境库兹涅茨曲线的经验分析. 复旦学报(社会科学版), 2004, 2: 87-92. |

| [13] | 江泽民. 对中国能源问题的思考. 上海交通大学学报, 2008, 42(3): 345-359. |

| [14] | 杨哲, 霍金平. 我国经济增长与就业增长率下降的实证分析. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2008, 9: 87-88. |

| [15] | Fang J Y, Zhu J L, Wang S P, et al. Global warming, human-induced carbon emissions, and their uncertainties. Sci China Earth Sci, 2011, 54: 1458-1468. DOI: 10.1007/s11430-011-4292-0. |

| [16] | Canadell J G, Le Quere C, Raupach M, et al. Contributions to accelerating atmospheric CO2 growth from economic activity, carbon intensity, and efficiency of natural sinks. Proc Natl Acad Sci USA, 2007, 104: 18866-18870. DOI: 10.1073/pnas.0702737104. |

| [17] | Zhang Q, Streets D G, He K B, et al. NOx emission trends for China, 1995-2004: the view from the ground and the view from space. Journal of Geophysical Research, 2007, 112: 22306. DOI: 10.1029/2007JD008684. |

| [18] | 吴丹, 王式功, 尚可政. 中国酸雨研究综述. 干旱气象, 2006, 24(6): 70-76. |

| [19] | Xing G X, Zhu Z L. The environmental consequences of altered nitrogen cycling resulting from industrial activity, agricultural production and population growth in China. The Scientific World, 2001, 1(S2): 70-80. |

| [20] | Zhao Y, Duan L, Xing J, Larssen T, Nielsen C, Hao JM. Soil acidification in China: is controlling SO2 emissions enough?. Environmental Science & Technology, 2009, 43: 8021-8026. |

| [21] | 李德军, 莫江明, 方运霆, 彭少麟. 氮沉降对森林植物的影响. 生态学报, 2003, 23(9): 1891-1900. |

| [22] | Grennfelt P, and Hultberg H. Effects of nitrogen deposition on the acidification of terrestrial and aquatic ecosystems. Water, Air, Soil Pollut, 1986, 30(3-4): 945-963. DOI: 10.1007/BF00303359. |

| [23] | 贾中山. 北京PM2.5中燃煤排放约占四成. 北京晚报, 2012, 2-2-24(2). |

| [24] | 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴2008. 北京: 中国统计出版社, 2008. |

| [25] | 董雪玲. 大气可吸入颗粒物对环境和人体健康的危害. 资源与产业, 2004, 6(5): 50-53. |

| [26] | 沈国锋. 室内固体燃料燃烧产生的碳颗粒物和多环芳烃的排放因子及影响因素. 2012, 硕士论文. |

| [27] | Chow J C, Watson J G, Lowenthal D H, Antony Chen L.W, Motallebi N. PM2.5 source profiles for black and organic carbon emission inventories. Atmospheric Environment, 2011, 45: 5407-5414. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2011.07.011. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3