[编者按] 以伽利略为代表的科学方法的确立,标志着一种新的认知方式的产生,即科学精神——实证和逻辑的结合,也标志着近代科学以其独特的认识标准从哲学中分化独立出来。科学的独立,必然要产生科学与哲学的关系问题,对其的回答却仁者见仁、智者见智。不管怎样,科学与哲学出现了对立,已经成为一个不争的事实,其突出表现为大多数科学家和哲学家的相互漠不关心甚至是相互对立。这种局面无疑对科学和哲学的发展都是极为不利的。

近日,我们非常高兴地收到了中国科学院院士、中国地质科学院地质研究所杨文采研究员的三篇文章,《关于科学结构等问题--与金观涛先生商榷》、《关于科学精神的体验》和《关于自然哲学的七个问题》。在文章中,杨先生围绕近代科学结构、现代科学不可能直接从古希腊产生、科学跃进发展的完备条件、在古代中国科学是否曾处于世界领先地位、为什么科学的跃进发展未在古代中国发生等问题以及对科学精神的理解提出了自己的看法,并向哲学家提出了七个自然哲学问题,以解自己心中的困惑。这里我们全文刊发了这三篇文章,希望能通过一个自然科学家对相关哲学问题的思考,引发广大的科学家和哲学家对这些问题的重视,并在《科学与社会》上形成一个交流平台,更好地推动科学和哲学间的讨论,促进科学和哲学的良性互动。

在20世纪,自然科学知识的迅速扩展使科学分科加快,以至无人能追随科学整体的发展,科学家只得关注于树木而忽视森林,哲学与科学的分离局面逐渐形成。现今大多数自然科学家不加思索地接受科学关于自然因果律的已有知识,不关心形而上学。不过,仍有不少科学家在关注科学哲学的讨论,他们不主动参加讨论,主要是因为遵从科学界严谨的要求,尽量不对外专业的议题发表不成熟看法吧。

金观涛先生(以下简称金先生)是非常有见地的文化学者。不过,他和大多数哲学家一样,关于自然科学史的见解,和我们这些形而下的科学人有明显的不同。把这些不同看法提出来与哲学家们交换和商榷,共同打通科学和哲学之间的壁垒,开扩彼此的心胸,也许能使双方都受益。

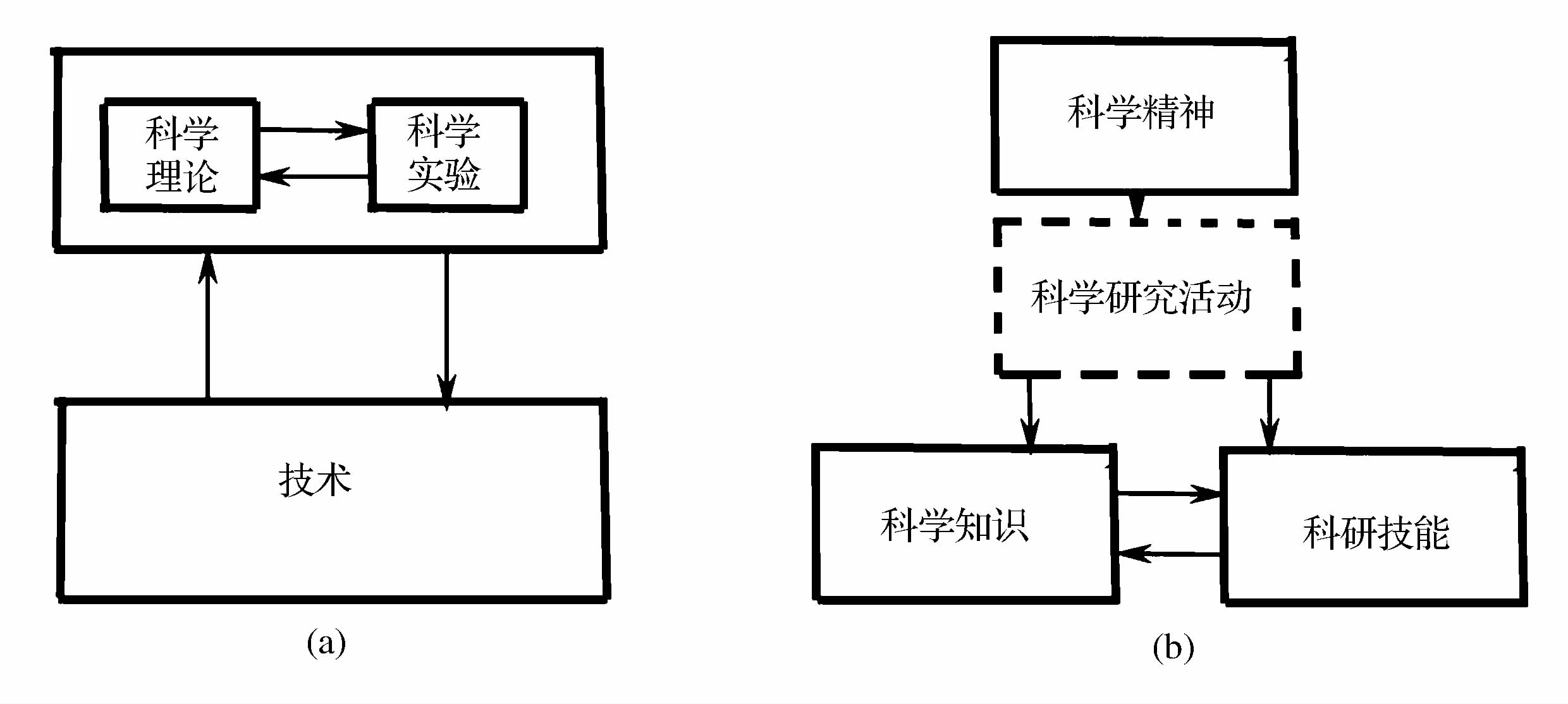

一、 关于近代科学结构金先生认为[1-2],科学理论、科学实验和技术开发三者的互促互动形成的正反馈机制,是科学发展跃进的主要原因。他说: “科学研究为新技术开辟道路,新技术的兴起又向科学研究提出新课题(包括理论和实验),同时,新技术所代表的生产水平和能力也为科学研究提供新的实验材料和仪器,促使更完备的理论和实验成果诞生。这些科学研究的新成果又反过来促进新技术的开发,新的实验产品和仪器也不断地社会化为技术产品和工具。如此循环不已,相互促进,便形成了强大的加速发展机制,见图 1a。翻开近代科学技术史,在化学工业、无线电工业、计算机工业、原子能、激光、空间技术等等领域,无一不经历了这样的循环加速过程。而且20世纪以后,这种循环加速的周期大大缩短了。”

|

图 1 科学的发展机制 |

我觉得金先生说的近代科学循环加速的机制非常正确,但说的只是科学研究成功发展的机制,与近代科学的结构和组织不尽相同。近代科学的三个主要组成元应该是科学精神、科学知识和科研技能,见图 1(b)。科学精神是全体科学人公认的宪法和必须遵从的准则,没有它就不可能有真正有效的科学研究和科学交流。科学知识和科研技能既是科学研究的基本要素,又是科学研究的产品,二者相互促进。科学研究活动在科学精神指导下进行,同时产出科学知识和科研技能,是联系三者的纽带。金先生说的科学理论应该是科学知识的内核,它必需经过观测实验的验证,而实验则是组合科研技能去检验理论假说真伪的必需环节。把科学知识和科研技能用于制造新物质产品的时候,新技术就诞生了。

科学研究起源于科学问题的捕捉,开始于新概念的萌发。在新概念的基础上导出若干个回答科学问题的假说,然后通过观测、实验和预测去检验假说。这个过程经过多次循回,原有的概念被思辨升华,相关的规律逐渐呈现,表达规律的语言不断精准和严密,最终抽象为表达相关规律的模型,作为科学问题的科学答案。不过,只有在这些科学答案公开发表并为同行们证实之后,这些模型才可以作为知识进入人类共有的智慧之库。

二、 现代科学不可能直接从古希腊科学中产生?金先生认为,现代科学不可能直接从古希腊科学中产生[1-2]。他说:“我想强调的是,几何学和数理天文学研究作为一种社会行动必须纳入一种可以传承的社会文化系统中,才会发扬光大。这种社会文化不是古希腊罗马人神同形的理性宗教而是基督教,正因为如此,古希腊科学才会衰落。即虽然古希腊亦有自己的哥白尼和牛顿,但现代科学是不可能直接从古希腊科学中产生的”。

丹皮尔认为[3],到公元前1世纪,罗马人征服了西方世界。保守地反对希腊思想的统治地位,只使用古希腊知识之流,而不培其源。经过几代人之后,学术之源式微,源与流一起走向枯竭。罗马帝国头三百年,知识没有进步,学术停滞,古希腊自然哲学的火炬被熄灭了,神秘主义和宗教迷信重新控制了人类的思想。我觉得丹皮尔的说法更客观,古希腊科学的传承不一定非基督教不可,如果希腊社会财富持续积累,有闲的知识阶层队伍扩大,以宙斯为上帝的古希腊宗教也许更能传承古希腊科学和文化的精华。

三、 关于科学发展跃进的完备条件金先生指出[1-2],“中国科学史上有四个可能促使科学发展的转折时期,但又都因缺少转化的条件而夭折,如果我们把这些具体原因一个一个孤立起来,它们没有一个能成为造成近代科学结构不能在中国建立的终极原因。但我们把这些原因综合起来就会发现科学发展和社会结构整体性的内在联系。只要中国封建社会结构不改变,促使近代科学建立的完备条件的同时出现就是不可思议的。”

概率很低而又极为重要的事件的发生,必需有诸多条件同时涌现和多种力量互动推举,相变才能突发。人类历史上有三个科学发展的跃进期:古希腊极盛期,后文艺复兴时期,和20世纪。从丹皮尔的分析可追溯[4],形成科学发展的跃进必须同时具备以下四个条件:

1. 社会财富积累,教育发展,有闲的知识阶层队伍扩大。这是科学发展的物质基础。

2. 知识和技术积累到一定程度。金先生说的科学理论、科学实验和技术开发三者的互动,在知识和技术积累到一定程度之后促进突发,的确是科学跃进不可缺少的条件之一。例如中国造纸和印刷术的传播,也为文艺复兴后科学发展跃进准备了条件。

3. 经过科学精神启蒙,社会形成允许自由探索的环境和鼓励学术研究的氛围。如文艺复兴前世俗学校和大学的出现,民众中知识宝贵观念的普及等。

4. 人文方面思想解放运动的触发,民众心胸的开扩不仅可改变科学研究活动的运作规则,提高科学研究的效率,也使知识界激发起思维灵感,摆脱世俗偏见。例如,文艺复兴虽然起自人文,但是触发了宗教改革,放松了宗教教义对民众思想的控制。于是,伽利略不再思考物质运动的神秘原因,而去了解运动对时间空间的定量关系和力的作用,建立了经典动力学。

四、 在古代中国科学技术是否曾处于世界领先地位?金先生和著名科学史家李约瑟都认为[1-2],在历史上长达千余年的时期内,中国科学技术曾处于世界领先地位。我以为,在历史上长达千余年的时期内,中国技术曾处于世界领先地位,科学一直落后,科学精神从未扎根。公元前6世纪前后泰勒斯就相信世界是自然形成的,自然行为不仅有规律可循,而且可以通过知识积累和理性探索找到这些规律。而在19世纪以前,中国人仍然视“天命”为最高神圣,从未有人去思考自然哲学问题,不敢去探索自然的规律,对宇宙的了解仍然陷入神秘主义的想象。在1662年英国成立“皇家学会”,1666年法国成立“法国科学院”的时候,“科学”一词还未在中国出现。可见中国科学一直处于落后地位。

科学与技术彼此连为一体,不是兄弟,更像是头和手。中国技术曾处于世界领先地位,不等于中国科学曾处于世界领先地位。

五、 关于李约瑟之问李约瑟认为,无论是在以前的千余年,还是近500年来,中国的科学技术“事实上一点没有退步”,“一直在稳缓地前进”;而西方在经历了“几乎没有任何科技上的建树”的黑暗中世纪之后,“文艺复兴来了,发生了科学大革命”。这样,问题就巧妙地转变为:“为什么这种科学的大振兴或大革命,不在中国或印度发生,而是在西方发生?”这就是对李约瑟之问的汉语表达[1-2]。

金先生的答案是[1-2],“中国古代并没有形成三足(图 1a)鼎立的结构,实验的比重一直很低,出现循环加速是不可能的。西方科学技术正是在形成三足鼎立结构、出现循环加速之后才在总体上急速超过中国的。…中国科学史上有四个可能促使科学发展的转折时期,但又都因缺少转化的条件而夭折,如果我们把这些具体原因一个一个孤立起来,它们没有一个能成为造成近代科学结构不能在中国建立的终极原因。但我们把这些原因综合起来就会发现科学发展和社会结构整体性的内在联系。只要中国封建社会结构不改变,促使近代科学建立的完备条件的同时出现就是不可思议的。”

我觉得金先生的分析是中肯的,科学的大革命没有在中国发生,的确令人遗憾。中国唐代宋代或明代都有过经济发达、文化兴盛和技术大量积累的繁荣期,具有科学跃进发展的前两个条件。但是,在儒家实用理性思想氛围之中,科学精神难以启蒙。在皇权和官僚机器压抑下,社会无法形成自由探索的环境和鼓励学术研究的氛围[4]。在科学发展跃进的四个条件尚未完备时,不可能出现科学的大革命。我要补充的是,如果没有科学精神启蒙,“近代科学结构从原始科学结构通过示范作用社会化而建立”是不可能的。

六、 在今后几十年内,中国科学是否能处于世界领先地位?中国已经在经济上处于世界领先地位,在技术上处于世界领先地位,也指日可待。中国何时在科学上处于世界领先地位,实现亘古未有的梦想?改革开放35年来,科学发展跃进的前三个条件己经大体具备,有前三个条件己足以促成技术发展的跃进。不少科学家期望有人文方面的思想解放运动,为科学精神的普及扫除障碍。

西方科学刚引入中国,就被视为科学救国的“事业”,中国科学家以“振兴中华”的激情作为努力工作的动力。技术开发有具体的功利目标,很容易为国人所接受。然而,“为发展中国科学事业而奋斗”和科学精神还是有距离的。科学是知识之源泉,是人类用理性对自然规律的探索,坚持不懈地追求真知才是发展科学的永恒动力。科学精神源于自然哲学,希望哲学家在科学精神社会化方面发出冲击波。科学人遵循理性、实证、精准、系统和批判的科学精神搞研究,思维的局限经常很多,需要人文学者在思想解放方面的激励。什么时候中国人把开拓人类共有的知识宝库当作科学研究的目的,中国科学就快世界领先了。同样,中国人什么时候不再刻意地追求诺贝尔科学奖,而是追求人类共有的知识宝库的扩容,诺贝尔科学奖就快来中国了。

| [1] | 金观涛. 科学与现代性--再论自然哲学和科学的观念. 科学文化评论, 2009, 6(5): 50-68. |

| [2] | 金观涛, 樊洪业, 刘青峰. 文化背景与科学技术结构的演变. 载于《科学传统与文化-中国近代科学落后的原因》. 西安: 陕西科学技术出版社, 1983. |

| [3] | Dampier W. C.科学史,李珩译.北京:中国人民大学出版社,2010. |

| [4] | 吴国盛. 重建自然哲学. 自然辩证法研究, 1993(2): 47-52. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4