2. 南通大学管理学院

当前,在自然科学及社会科学的诸多领域都凸显了研究中的“表征危机”。特别在建构主义者看来,研究不再是一种“发现”过程,而是一种“制造知识”的过程;不是“准确呈现”外部世界的过程,而是一种“建构”某种事实的过程。这种观点根本不同于传统“再现”意义的表征观。其争论已引发了诸多讨论甚至“科学大战”(science wars)① 。

①参见:索卡尔,德里达,罗蒂."索卡尔事件"与科学大战:后现代视野中的科学与人文的冲突.蔡仲,邢冬梅等译. 江苏:南京大学出版社,2002;奥利卡·舍格斯特尔编.超越科学大战:科学与社会关系中迷失了的话语.黄颖,赵玉桥译. 北京:中国人民大学出版社,2006。

科学是理解现代社会面相及其运转机制的一个主要维度,但正如法国著名学者拉图尔(Bruno Latour)所说,一个半世纪以来科学与社会的关系发生了很大变化,即“我们已经从科学转向了研究。科学意味着准确性,而研究则充满着不确定性……”[1]。研究作为一种知识生产的实践过程,所产生的知识究竟是对客观实在的准确再现还是社会建构的产物?这是两种根本不同的研究方法论的焦点之争。

一、 表征危机与建构主义新思潮的兴起表征与建构作为两种不同的研究理念各自有其特定的研究预设与方法诉求。由于学科立场、知识偏好等因素的影响,许多学者在研究过程中或者坚持表征原则,或者秉持建构取向,有意无意地将二者放置于某种析取逻辑关系中,抑此扬彼的倾向较为突出,而从方法论的角度明确将两者联系起来透视“知识的生产何以可能”问题的研究却并不多见。

在传统的社会研究中,“再现”论的表征观一直占主导,但以“社会建构论”著称的科学知识社会学(SSK)的出现颠覆了这一观点。从其基本要义来说,表征论是指对某物的展示再现。在这一过程中,研究者只是充当“镜子”的角色,通过这一镜式中介,物的本性面貌被真实地反映出来。而建构论则带有建设、构造、重组、再造等含义,强调知识构成的社会性、相对性及研究者的能动性、主体性等。

进一步说,二者在方法论层面上存在着明显对立:表征理念坚持实在论、真理符合论、客观主义、本质主义等基本思想,坚信知识生产或曰研究本身是且应当是“就在那里”的实在的客观表征。人类的一切认知都理所当然地存在一个实在的原型与之相对应,只有秉持客观中立的态度,排除主观情感以及社会力量的干扰,才能获得对实在的客观准确的把握,取得可靠的知识或真理。研究的目标就是要实现对现实的客观准确的表征。这一理念在自然科学研究中得到了近乎完美的贯彻,伽利略的“自然之书是用数学语言写成的”成为鼓舞科学家的至理名言,而以此为基础实现“用数学语言书写社会之书”的目标,也成为社会科学研究努力的方向。总之,以表征为核心理念的研究以“科学的”与“自然的”作为最高的宗旨与原则,而“科学的”知识就是不受情感利益等因素影响、能客观准确地再现现实的知识。

但建构理念对知识与现实关系的把握采取了一种根本不同的立场,以批判怀疑的姿态审视知识及其生产过程,将可能性、相对性、不确定性、模糊性纳入到对知识的分析理解当中。认为知识本身并非是实在的再现,而是社会建构的产物。他们认为“实在论是语言的艺术装配的结果,其产生了朴素表征的效果”[2],否认外在独立的客观实在的存在。当然也有一部分人采用冷淡法将实在“悬搁”,对其存而不论,认为其对知识本身及其生产过程发挥的作用微乎其微。SSK倡导的“社会建构论”将原本不温不火的建构理念推向高潮,认为既然科学知识属于社会建构的产物,那么人类的一切知识及其生产必然也是社会建构的结果。建构论者通常在研究中诉诸权力、利益、情感等因素,推崇个案访谈、深描、话语分析、田野工作等质性研究方法,以求深入洞察“知识与现实何以可能”的机制,获得对人类社会运作逻辑的全新洞见。概括而言,以建构为核心理念的研究关注到“社会”与“人文”因素的作用,强调无论是知识还是现实都是人类建构的产物,因此研究的目标并不是表征现实,而在于改造现实、建构世界。

由此可见,表征论者与建构论者对研究过程中知识与现实之间关系的理解是完全不同的,前者关注的核心是“知识如何才能准确客观地再现现实”,而后者则关注“知识是如何被社会地现实地建构出来的”,由此便形成了当前研究的方法论中“表征与建构之争”。

二、 两种理念的纠结与症解:关于社会研究方法论的反思社会研究是一种以社会世界为问题域的知识生产活动,它有自身特定的一些分析逻辑与应用方法。但纵观社会研究发展演变的历史可以发现,表征与建构两种理念在其中同样扮演着非常重要的角色,在不同时期和领域占据着不同的地位。一般认为社会研究具有实证主义与人文主义两种主要的方法论取向或曰定量研究与定性研究两种方法进路,它们在基本假定、研究目标、研究方式、具体方法、分析立场等方面存在明显对立,而这种对立其实可以归结为“表征取向”与“建构取向”的对立。

表征取向的社会研究核心目标是客观准确地再现社会事实,而建构取向的社会研究核心目标是探索理解现实的社会建构,亦即“主观意义是怎样可能成为客观的事实性”[3]问题。具体说,表征取向的社会研究对象是社会事实,强调社会事实的普遍性、客观性、强制性、外在独立性,这些构成了表征取向社会研究的基本前提。如涂尔干(E. Durkheim)提出,社会学“首要的和最基本的规则是:把社会事实当作事物。”[4]这是表征理念在社会研究中最具代表性和最直接的体现。在这一带有鲜明表征取向的研究准则的指引下,将研究对象“物化”,以科学的统计分析确保研究的准确性与可靠性,尽一切可能排除研究过程中主观因素的干扰,通过运用表格、数据、图形、模型等数学化的语言实现客观准确地再现社会事实的研究目标。

而建构取向的社会研究摒弃了对研究对象“物化”的思维,将其赋予了动态生成的意象。这种方法论取向反对任何关于现实客观实在性的假定,强调现实的情境性与主体的能动性。倡导通过投入理解、深描等方式诠释“物之为物”的过程与经历。其研究准则可以说是要“把物当作社会事实来研究”,亦即全面探究物的本质属性——社会性的生成与流变,这无疑是对表征取向的研究准则“把社会事实当做物来研究”的逻辑逆转,体现了两种方法论取向研究基点的巨大差异。建构取向的社会研究试图通过对具有典型性与代表性个案长期深入的观察访谈,通过诠释性理解用生动深刻的文字表述或影像记录揭示其中蕴藏的生成运转机制,从而说明现实的社会建构性。归纳起来,表征取向社会研究与建构取向社会研究的不同主要体现在前提假定、核心目标、研究准则、价值立场、分析逻辑、常见形式等方面,详见表 1。

| 表 1 社会研究的两种方法论取向对比 |

从上述分析来看,在社会研究活动中,表征与建构这两种方法论取向的确在很多方面都有着截然不同甚至对立的要求。同时,两种取向也各有问题,前者只注重对社会事实的细致说明而忽略了对社会事实的深入理解,致使研究简明有余而深度不足;后者只注重对现实的理解诠释而忽略了对现实的确定性说明,致使研究灵活有余而明晰不足。但实际上,社会研究本身是一种表征与建构交替兼容的实践活动,“客观准确地再现社会事实”只是一种理想状态,表征的过程中不可避免地夹杂着主体的判断、选择与价值偏好,同时也会受到诸多文化传统、意识形态等既定社会因素力量的影响。可以说正是主体与社会因素的介入建构起表征的客观性。而“深入把握现实的生成流变”如果不以公认的可理解的文字、图像等形式展示出来,也就失去了其建构的意义和价值。因为观察访谈记录是一种表征,影像记录也是一种表征,诠释性理解总要建立在“至少看上去是真实的”资料表征的基础之上。“表征是为研究的合理性做出辩护的工作”[5],它会修理、剪裁收集到的信息资料,根据某种公认的规则用它们说服读者与公众,所以这一过程必然也是建构的过程。

比如关于艾滋病的社会学研究,在表征理念下艾滋病会被视为一种社会事实,采用问卷调查的方法了解艾滋病感染者的人数、性别、年龄、职业、学历、居住区域、人际关系等基本状况,采用量表测验的方法了解普通公众对艾滋病及其感染者的认知感受,以真实客观地再现这一疾病在社会当中的分布及其影响。然而这种表征并不那么客观真实。首先为什么研究者会对艾滋病这一疾病进行社会研究?另外为什么要对艾滋病感染者的人际关系进行调查?还有,为何要了解公众对艾滋病的感受?这些问题背后包含着研究者对艾滋病的一种特定的理解:艾滋病是一种污名化的疾病,它与其他疾病有着根本的不同。正是这种关于艾滋病的前初预设建构起这一研究视点的合理性与意义,而在问卷与量表内容的设计过程以及对问卷量表数据的统计分析中,研究者的理论偏好、主观理解等更是发挥着重要的作用。问卷、量表、数据不仅仅是一些表征的工具,它们同时也是一种建构物,没有这些必要的建构,表征便无法实现。

但在建构理念下,关于艾滋病的社会学研究会将艾滋病视为一种社会建构物。首先精心挑选一些非常典型的艾滋病感染者进行深入的访谈,详细了解他们感染的途径、感染后的困惑感受、周围人对他的看法和反应、遭遇过的歧视和排斥、未来的生活打算等,探究这一疾病的污名化过程。这种研究强调主客体之间的充分互动交流,不仅这一疾病本身是社会建构的,而且关于这一疾病的认识研究本身也是社会建构的产物。然而这种建构也需要表征的支持与参与,比如直接引用研究者和访谈对象之间的对话,通过再现访谈场景和语境阐述分析研究者对这一问题的看法和观点,没有这些让人感觉真实的表征,建构性的认识研究就会缺乏信服力。总之,在社会研究中将表征与建构两种理念纳入到一种实践视域下理解,就会发现二者难以分离的辩证法,即表征是依赖于建构的表征,而建构是需要表征的建构,它们可在实践意义上结合起来。

三、 从两种理念到一种实践:表征与建构的逻辑接洽与整合从上述对社会研究的方法论取向的反思可以发现,在研究过程中采取单一的表征或建构理念立场,是无法完整全面地理解研究的本质以及知识与现实之间的关系的。将表征与建构视为两种研究理念是对知识生产过程的某种“断章取义”,是对“知识—现实”连续统的某一节点无限放大的结果,最终导致两者在逻辑上无法兼容。这种抽象的“逻辑的实践”将两种理念纳入对立的方法论阵营中,降低了二者对话合作的可能。

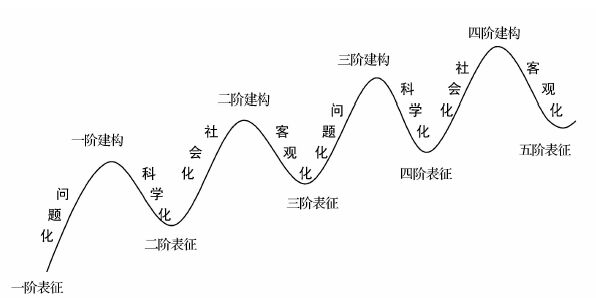

研究作为一种人类探索问题的过程,本质上是一种实践活动,遵循的是“实践的逻辑”,因而表征与建构应被纳入一种知识生产实践过程中来理解。或者说,我们表达和解释世界的知识是在研究实践过程中产生的。因为实践具有强大的包容性与整合力,涉及到主客观各种因素,表征与建构可在研究实践中达成某种和解。表征使得实践可见可知,而建构使得实践可行可塑,两者在不同时点的此消彼长、共存共融,一起推动着知识生产实践的进行,从而带来知识的增长与现实的转化。因此,研究不仅仅是知识生产的活动,也是生产现实的活动。将二者整合进研究实践活动中并加以思考,以一种动态连贯的方式分析两者的关联融合,把握两者使实践运转起来的机制,才能真正理解实践世界的逻辑与研究的真正价值以及知识的本质属性。在研究实践过程中,表征与建构的关系详见图 1。

|

图 1 实践阶跃增长曲线图 |

图 1曲线中的上升部分表示“建构”的过程,亦即主观性、社会性因素涉入增加的过程,而下降部分表示“表征”的过程,亦即清理排除主观社会因素影响的过程。所以建构是将问题复杂化的过程,而表征则是将问题简单化的过程,每次表征都会因为建构的介入干预而比之前的表征包含更多的信息内容,而每次建构都会因为表征内容的增加而比之前的建构在理解上更深刻和更有洞见。图 1中,我们将曲线的峰值点视为“建构”,分别以“一阶建构”、“二阶建构”、“三阶建构”等指代各个峰值点,将曲线的谷值点视为“表征”,分别以“一阶表征”,“二阶表征”、“三阶表征”等指代各个谷值点。为了方便阐述,我们以“一阶表征”作为分析的起点。

一阶表征一般是特定时空背景下对某些可见可感的物或现象的模糊性的、常识性的认知。这些物或现象日益引起越来越多的人关注和思考。人们开始将其建构成一个问题,而这一“问题化”的过程就是一阶建构的过程。这是一个兴趣、责任、价值判断、利益等诸多主观社会因素卷入并发挥作用的过程,也是引发政府、媒体和学者关注重视的过程。之后很多知识分子会利用自身所学专业知识以价值中立的态度和科学客观的方法排除价值判断、利益权力等相关社会因素的干扰,再现问题本身的真实状况,对问题给予准确可靠的分析,这一“科学化”的过程就是二阶表征的过程。而对问题的客观准确的再现其实是一种将问题简单化的方法,所有的问题都是在社会之中的问题,问题虽然有其自然属性,但其同样也负载着社会属性。在二阶表征的基础上仍然需要对问题涉及的利益、权力、文化传统等社会因素进行解构重组,在此基础上公众才能够更好地熟悉理解问题、把握相关信息知识,知识的效用才能得到更好的发挥。这其实是一种知识的传播过程,反映了公众对科学的多重理解过程,这也是一种“社会化”的过程,即二阶建构的过程。再之后关于这一问题的认知变得更加细致全面,之前诸多主观的认识思考变为客观的事实,这是一种“客观化”的过程,也是三阶表征的过程。三阶表征后形成了关于问题的公众接受认可的常识性理解,在此基础上,新一轮的“问题化—科学化—社会化—客观化”又得以展开,只不过其表征的起点要比之前高了许多,因为它包含了很多潜隐到幕后的建构信息。

在这条有关知识生产的实践阶跃增长曲线中,问题化与社会化的过程其实是“表征的建构化”过程,而科学化与客观化的过程其实是“建构的表征化”过程。它们将表征与建构有机地整合到了一起,使表征与建构脱离了理念的束缚、实现了动态的“置换”、“替代”、“转译”①,并在实践的冲撞中有效运转起来。这展示出知识生产的实践逻辑,可打破两种理念长期以来无休止的对抗。此外,将表征与建构纳入实践过程,也使得知识生产不再是学者的专利,亦即知识生产不再是高高在上的大批学者单纯地准确再现客观实在或建构自然与社会现实的过程,普通人、知识分子等其实都参与了知识的表征与建构。“非人的”因素当然也参与其中,人类力量与非人类力量内在有机地相互缠绕在一起[6],知识的生产于是便成为多方共同参与的、在表征的建构化与建构的表征化之间实现了辩证震荡②上升的实践活动。这样,在表征与建构的实践过程中,一种“更为对称性的、去中心化”的图景产生了:社会的、物质的与概念的三者形成相互依赖的动态结构,没有哪一个可以完全替代另外两个;同时专家学者与普通公众之间也形成一种良性的平等互动关系,没有谁可以完全掌控谁;知识并不比常识更优越,两者之间永远处在一种不断的转换过程之中。在这一图景中,人的能动性作用仍然是非常重要的,但这种重要性并非是决定论性质的,可以说是一种拥有自知之明的“后人类主义”(posthumanism)③:它以宽容平等的姿态对待实践过程中涉入的任何一种要素,并不偏袒在当下语境中处于较高地位的一方,但同时它又承认要素之间的异质性以及在不同场域中各要素发挥作用的不同,从而避免了平均化与同等化可能带来的解释效力不足的困境,所以它是一种“适度开放的人类主义”。

①“转译”是拉图尔提出的一个重要概念,它与"纯化"一起被用来分析现代性的实践特点。参见文献[1]。

②这一点受到了吕炳强对行动的理解分析的启发,参见:吕炳强. 行动历程中的叙事与筹划.社会. 2011(4):65-95.

③皮克林提出了“后人类主义”概念,认为由于“以社会为中心”,社会学对科学技术的分析只能流于表面而无法深入,所以他提出了一种“去中心化”的视角以及“物质能动”的概念对抗社会学研究中惯有的“人类主义偏见”。这种思想很有启发意义,但他却有些矫枉过正地未能对人类能动性进行充分的分析处理,由此导致他对实践中各因素的认识过于“同等平均”,或多或少有些“非人类主义”的倾向。这其实也是拉图尔“行动者网络理论”可能存在的问题之一。

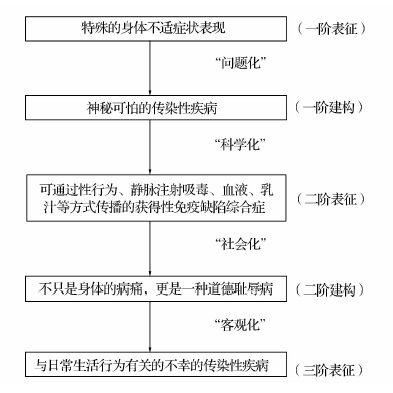

比如,我们仍以人们关于艾滋病的认识过程为例来说明在知识与现实生产实践中表征与建构之间的辩证震荡关系。首先,社会中某一小部分人群中出现长期不明原因的发热、腹泻、乏力等身体不适症状,人们开始知晓有这种特殊病症的存在(一阶表征)。随着这一病症的传播,越来越多的人注意到这一疾病的存在,使其日益成为社会公众、媒体、政府、学者普遍关注的一个焦点问题。根据这一疾病的日常表现,人们渐渐意识到它是一种可怕的神秘的传染性疾病(一阶建构),许多科学家开始研究这一疾病的发病机理、临床表现、传播途径、判断标准、治疗方法,以求客观准确地再现这一疾病的本来面貌。通过科学研究,科学家将之命名为获得性免疫缺陷综合症,是人类因为感染人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus,HIV)后导致免疫缺陷,并发一系列机会性感染及肿瘤,严重者可导致死亡的综合症。它会通过性行为、静脉注射吸毒、血液及血制品、母乳喂养等方式传播(二阶表征)。

随着有关艾滋病的科学知识的传播,公众渐渐了解了这一疾病的相关医学信息。由于这一疾病的传播途径与吸毒、同性恋、性生活淫乱等违反伦理道德行为有着紧密的关系,具有类似行为的人是感染这一疾病的高危人群,于是艾滋病便被贴上了“道德病”的标签,成为一种耻辱的疾病。随着人们对这种疾病患者的歧视排斥越来越明显,艾滋病不再是身体生理的某种病痛,而是行为不检点、缺乏道德情操的后果(二阶建构)。普通公众对艾滋病感染者的歧视排斥引发了许多问题,促使人们重新思考这一疾病的本质。许多学者的研究、政府与媒体的宣传等使得公众开始以较为客观理性的态度审慎地理解和防治这一疾病,从而给予其一种合理的认识,即艾滋病的确是一种危险的传染性疾病,与人们的日常生活行为有着重要的关联,但它并非是哪一个人的过错,而是整个人类自我放纵的恶果。如果生活中每个人都能够洁身自好且平等对待关心感染者的话,那这一疾病就不再会成为一种社会问题(三阶表征),详见图 2。这是一个完整的“问题化—科学化—社会化—客观化”的过程。当然,随着这一疾病本身的发展和人类认识的提高,下一轮的“表征—建构”实践过程将会使得人们对它的理解比这一轮更全面深入可靠。

|

图 2 关于艾滋病的认识实践 |

总之,将研究生产的知识视为某种社会实践的结果比单纯地视为实在的表征或社会的建构更能够把握理解知识的本性,也更有利于知识的开放性发展。因为实践更为灵活、更具策略性,它以一种“敞开”的姿态包容整合物质环境、价值选择、文化传统等诸种要素。在实践的逻辑之下,知识不再是纯粹地再现现实的东西,而是“获取应对现实的行动习惯的东西”[7]。当然,实践的模糊逻辑不代表实践不可捉摸、不可言说。通过对表征与建构的反思,可以发现两者为理解实践提供了两个有效的分析支点:表征是一种包含建构的实践,建构是一种需要表征的实践,两者是知识生产过程中相互关联的必要环节,我们无法脱离表征去建构世界,也无法支开建构去表征世界。概而言之,知识是实践的产物,而实践是表征与建构的有机结合。

四、 余论:表征与建构之争的终结综上所述,在研究中当把表征与建构两种理念纳入知识生产实践中去理解时,表征与建构便分别获得了走出各自困境的生命力。而关于实在的论证问题、相对主义困境问题、反身性问题等,在实践的视域下也都可以得到化解。建构的实践可化解表征的危机,而表征的实践则可消除建构的困境,表征与建构于是由原来的对立可转变成互动统一的关系。

当然,面对研究过程中由于表征与建构两种理念的对立带来的诸多难题,许多学者都曾进行过有益探索,并提出了一些富有启发意义的理论来应对解决这些难题。如文化研究批评家斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)的“表征实践观”、社会学家布迪厄(P. Bourdieu)的“实践社会学”、科学知识社会学家迈克尔·马尔凯(Michael Mulkay)的“新文体形式”(new literary forms)、安德鲁·皮克林(Andrew Pickering)的“实践冲撞理论”、拉图尔的“行动者网络理论”等,都是力图走出表征与建构理念对立危机的尝试。这些探索揭示了表征与建构之间的对立统一关系,也为研究方法论的“实践转向”铺平了道路。因此将研究视为知识生产的实践活动,视为表征与建构合取逻辑下的运作过程,是走出表征危机与建构困局的基础。

社会研究过程本身是一种实践活动。或者说无论是研究对象还是研究者本身或研究场景、物质手段等都参与到研究实践之中,共同展示出现实的面相。在研究中不存在什么旁观者,研究者、对象、环境条件等构成一张无缝之网,它们相互干预、相互介入,通过表征与建构之间的不断震荡磨合,碰撞出我们称为知识或现实的东西。所以,实践取向的社会研究更有可能推动社会研究的可持续发展,它的开放性、包容性、致用性蕴涵着研究的无限可能。正如布迪厄所说:“实践有一种逻辑,一种不是逻辑的逻辑,这样才不至于过多地要求实践给出它所不能给出的逻辑,从而避免强行向实践索取某种不连贯性,或把一种牵强的连贯性强加给它。”[8]而这种自在自为的模糊逻辑正是实践取向的社会研究得以实现可持续发展的基础。上述关于实践阶跃增长过程的“问题化—科学化—社会化—客观化”路径的分析,为实践取向的社会研究提供了一种可行的解释,它展示了知识生产过程中研究主体与客体之间的互动关系、常识与知识之间的多重转换以及研究本身对现实的有意或无意的干预,这些都是将社会研究推向深入的必要条件。

2. School of Management, Nantong University

| [1] | [法]布鲁诺·拉图尔. 我们从未现代过:对称性人类学论集. 刘鹏,安涅思译. 江苏:苏州大学出版社,2010:1. |

| [2] | J. Potter. Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. SAGE Publications, 1996: 74. |

| [3] | [美]彼得·伯格,托马斯·卢克曼. 现实的社会构建. 汪涌译. 北京:北京大学出版社,2009: 16. |

| [4] | E. Durkheim. The Rules of Sociological Method. New York: The Free Press, 1938:14. |

| [5] | 吴彤. 科学研究中的表征——从科学实践哲学的立场看. 哲学分析, 2012(1): 18-30. |

| [6] | [美]安德鲁·皮克林. 实践的冲撞——时间、力量与科学. 邢冬梅译. 南京:南京大学出版社,2004: 23. |

| [7] | R. Rorty. Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge University Press, 1991: 1. |

| [8] | 布迪厄. 实践感. 蒋梓骅译. 江苏:译林出版社,2003: 133. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3