——

国际农业生物技术应用服务组织(International Service for Acquisition of Agri-Biotech Applications,ISAAA)统计数据显示,至2019年底,全球转基因作物种植面积1.9亿公顷,占全球耕地面积约13%,比1996年增长了112倍;中国的转基因作物(棉花和番木瓜)种植面积约290万公顷,居亚洲第二。以转基因作物为代表的基因科技的开发利用无疑将持续不断地进入国人的视野和生活。我国公众对转基因议题也一直保持着极高的关注度。百度搜索指数显示,自有此数据记录以来,与“核电站”“疫苗”“PX”等其他社会性科学议题相比,“转基因”的百度搜索指数基数最大,接近2000,峰值出现频率最高。其他议题的搜索基数在300—1000,峰值出现频率低。[1]转基因议题在媒体和社会舆论中常伴随一些强烈争议或谣言,成为舆论焦点。一些调查也反应了公众的焦虑甚至抵触情绪。这些现象影响了科技决策和科学家的发声。[2]另一方面,当今媒体环境中,社交媒体和一些自媒体在发声后短时间内造成的影响迅速且巨大,但这些声音里也掺杂着大量“噪音”,一些研究认为“媒体对转基因的报道是不及格的,产生了大量的错误报道。”[3]那么,公众在听谁的、更信谁的传播?公众靠什么进行判断?在公众和媒介相互作用的背景下,媒介、公众和公众的转基因认知之间存在着怎样的关系?

关于公众转基因认知,国际上一向热衷于转基因知识与价值判断(对转基因的态度)的关系的讨论,并发现公众的认知往往遵循着非形式逻辑的路径。如发现公众相关知识持有量与其对转基因支持与否的态度无关,[4][5]而极端反对转基因食品的人对相关知识了解得少。[6]这些研究启发我们不仅要关注知识与态度的关系,还要关注非形式逻辑的认知模式,即不依据议题内容本身,而从生活圈内的相关信息、偏好、信任等公众能够把握的信息和认识进行判断,形成态度和立场的认知路径。而这一思路与传播学领域的媒介影响公众的观点有着一致性。

从国内的既有研究看,多数调查研究是区域性的(或针对某一具体问题),且获得的公众认知数据结果存在较大差别。[7]本文首先试图跳出细节,依据较大规模的全国性调研数据对公众的转基因认知(包括认知、态度及行为选择)作较为宏观的观察和解读,再探讨其认知形成的影响因素和路径。

二、研究框架与调研设计 1. 研究问题与研究框架从2018年Nature子刊Science of Food上的研究论文看,2002—2016年间17项我国公众对转基因食品态度的调查中,公众对转基因食品的支持率各省市间差别大,最大相差45个百分点;其中全国性调查1项,样本量2068。[7]知网检索显示,至2019年底国内有关转基因认知的社会科学相关文献98篇,可分为四类:转基因的媒体传播研究,伦理、法律研究,网络舆情文本质性分析,公众转基因认知调查研究。其中认知调查研究16篇,多数是针对特定对象、小范围或线上调研,针对转基因食品的占了10篇;关于转基因议题整体的公众认知6篇,论题包括公众的转基因知识及其关注点[8][9]、公众对转基因技术的态度及对专家的信任[10][11]、社交媒体发展与转基因认知[12]、教学与学生的转基因认知[13]等。总之,我国社会科学领域相关研究积累并不算多,全国性调研较为缺乏。

从既有研究中,本研究得到如下启发:(1)关于我国公众对转基因的态度有地区差异,需要一个较为总体的把握;(2)基于公众对转基因的技术风险、食品安全等的担忧较深,需要持续解读公众焦虑的合理性和非理性。上述两点都显示需要在一个较大规模的调研中对转基因公众认知进行较为全面的解读。(3)公众对传播渠道或媒体的信任程度与其认知可能有关,尤其是新媒体与公众转基因认知的关系需要进一步关注;(4)公众的转基因知识可能影响其转基因态度,具体影响路径等需进一步观察、确认。(5)公众对科学家群体是否已信任不在,需要观察、确认。以上启发中有若干点涉及到了非形式逻辑的认知内容。从国内既有研究中获得的这些认知将直接指导本文调研设计和研究。

转基因议题的传播也是一个创新扩散的问题。从影响创新扩散的因素来看,一个较为被广泛认同的观点是,大众传媒和人际传播是影响人们认知并使之采取行动的最有效途径。[14]在当今媒介多元化环境中,无疑要把社交媒体、自媒体纳入考察范围。另一方面,正是媒体的多元化、信息渠道的多样性赋予了公众更多的主动权。公众可以依据便利性、喜好、审美和价值判断等因素取舍媒介,他们是更加主动的受众。因此,诸多非形式逻辑的判断路径就更值得关注。同时,与任何时代相比,公众被要求在面对海量信息时要具备更强的筛选能力。对信息渠道的选择也成为获取怎样的信息进而影响认知的“前哨”。综上,本研究试图从公众对信息渠道选择、媒体选择和价值判断的角度去观察媒介影响的综合效果。这一思路也符合我国学者早些年就提出的观点,即媒介影响公众认知的两个关键环节,一是取决于公众的媒介接触,即公众选择怎样的媒介渠道;二是取决于公众对传媒主体及其行为的情感和态度。[15]前者更多关注信息内容本身,是形式逻辑认知路径;后者关注主题信息以外的情感,是非形式逻辑认知路径。

据此,本研究将调研和探讨以下问题:首先,从总体上考察和解读公众转基因认知的状况,具体包括转基因知识、兴趣、关注和求知愿望、对转基因科研和技术运用的态度、对转基因实物的接受程度等。其次,考察公众的转基因信息渠道选择和媒体信任状况。在此基础上,依据相关理论对调查数据进行结构方程建模和分析,从公众选择和公众信任的角度揭示媒介对公众转基因认知的影响。

而传播学借鉴社会心理学的理论观点,认为传播者/信源的威信越高其传播效果越好,而其威信高低的标准一般认为主要由其专业的权威性和值得信赖度两个因素构成。[16]故本研究以专业性(形式逻辑的路径)和可信性(非形式逻辑路径)为依据设计了“信源信任指数”(这里的信源指科学信息生产者)和“媒体信任指数”的工具,来观察(搭载了不同信源的)信息传播渠道和(不同制度类型的)媒体的威信是否影响公众的转基因认知。

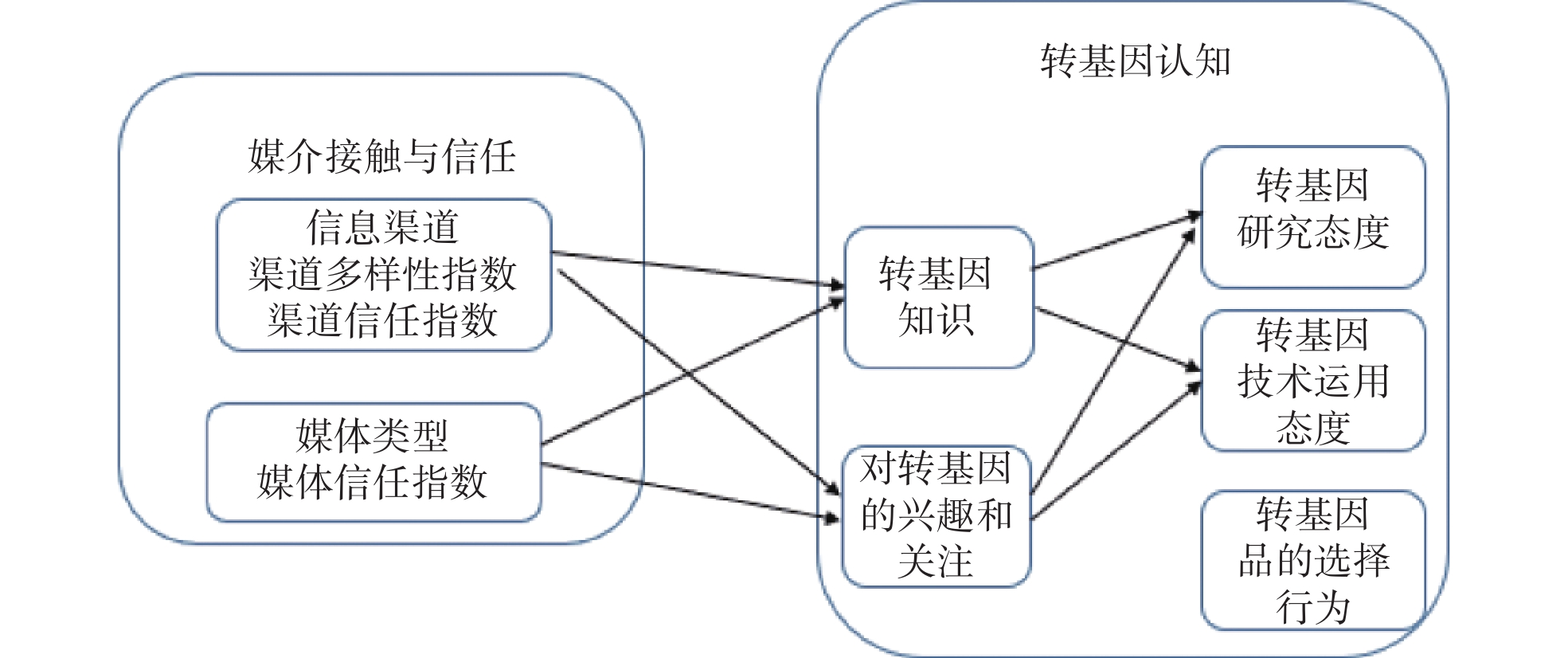

当今媒体数量、信息供应量急速增加,媒介形态多样化,使得公众的媒介渠道忠诚度和对信息的注意力大幅下降;面对复杂多样又海量的信息,茧房效应也在割裂着公众对信息的获取和认知。而转基因等社会性科学议题则需要“兼听则明”的媒体环境。因此,就转基因等议题而言,我们把媒介接触度的内涵解释为公众接触信息渠道的多样性和专业性的程度。那么,公众接触媒介的多样性和专业性程度(形式逻辑的路径)是否影响其转基因认知呢?为此本研究设计了“信息渠道接触指数”进行考察。以下是三个分析工具(变量)的具体含义和根据前文阐述而提出的影响公众认知的假设。假设中的关系也是本文研究框架和后文中结构方程模型的建模思路(见图1):

|

图 1 公众转基因认知研究框架:媒介与信任 |

(1)信息渠道接触指数 这一指数表达公众接触转基因信息的渠道专业性程度和多样化程度,例如可以认为专业类书籍、期刊比科普类书籍、期刊的专业性强,科普网站比广播电视、门户网站、社交媒体等渠道的专业性强;可以认为公众选择的渠道种类越多其多样化程度越高。那么,公众越倾向于选择专业性强的转基因信息发布渠道,或者选择的渠道越多样化,其渠道接触指数越高。因此这一指数包含两个子指数,即渠道专业性指数和渠道多样性指数,将有两个得分。而这两组数据由于它们的关联性,通过主成分分析又可以提取一个因子(见后文),仍称之为信息渠道接触指数。这里假设:公众的转基因信息渠道接触倾向正向影响公众对转基因议题的认知(包括知识、兴趣、关注,态度和行为意向,态度和行为意向通过知识等中间变量而受到正向影响,下同)。

(2)信源信任指数 这一指标表达公众对传播渠道中信息发布者的信任倾向。公众选择渠道的信源专业性越强说明其渠道信任指数越高,而获得的渠道信任指数越高说明他们对信源越信任。如前文所述专业性和可信性是社会心理学理论用来认定信源威信的依据。金兼斌在综述信任的概念时也总结出被信者产生信任的来源有过往行为、声誉信任,制度(包括资质、专业等)信任和相似性信任三种。[17]本研究的主题决定了主要关注前两者。公众所选信源的专业性越强、过往声誉越好,该信息发布者越有科学性保障,越可以信赖,所选信源的得分也越高,反之得分越低。这里假设:公众对转基因信源的信任度正向影响公众的转基因议题的认知。

(3)媒体信任指数 这一指数表达公众对不同制度属性类别的媒体的信任倾向。按照上述信任来源中的制度信任,即由法制带来的信任的观点,本研究把作为组织机构的媒体,从制度、所有制关系角度进行分类,分为政府官方媒体、市场化媒体、商业媒体,主要内涵是其公信力和权威性。媒体得分高低可以体现公众对各类媒体可信性的认可度。这里假设:公众对媒体类型的信任倾向正向影响公众的转基因议题的认知。

2. 问卷设计与调查统计方法调查问卷旨在收集公众对转基因议题整体的认知,以及在接触转基因信息过程中公众对媒介、信息的信任和选择的数据。前者包括对转基因基本知识和相关信息的认知,从不同角度看待该议题时的态度和对该议题涉及到个人行为时的行为意向;后者从信息渠道、传播主体两个角度观察公众所做的选择和价值判断。

调查问卷的发放以线上和线下两种形式同时进行。线上问卷于2019年1月20日由问卷星平台正式发布,通过在全国各省分别安排2名以上专员推广的办法,按照每省抽取两市以上,并尽可能平衡性别、年龄和城镇的比例的原则进行抽样,此工作至3月份结束。但由于线上问卷在获取中老年和乡村人群的样本方面存在客观困难,因此线下问卷主要是为了抽样能覆盖到乡村地区和中老年人群。线下问卷于2019年1月下旬至2月底由某全国招生的985高校学生调查员在寒假回乡期间集中进行。为了抽样能覆盖全国各省,选取了来自全国除港澳台和西藏之外各省的调查员,平均每省2名以上,对每省两个以上的市进行抽样。调查员按照尽可能针对乡村地区以及老年人群的原则对其亲友乡邻面对面发放问卷、收集数据,并在社会调查专家的指导下进行。因此,本调研的线上和线下抽样都采用整群分层和目的抽样相结合的方法。所有调查员均接受培训、配备调查指导手册。调查组织者通过电话或QQ、微信等方式可随时指导调查工作。本次调查共收回调查问卷5429份,其中电子问卷3802份、纸质问卷1627份。根据问卷是否完整作答、是否存在前后答案矛盾等标准对所有问卷进行了三轮筛查,得到有效问卷4686份,其中电子问卷3484份、纸质问卷1202份,问卷有效率86.3%。表1中“城镇”、“乡村”以居住半年以上为基准确定,故进城打工的乡村人口大都归为了“城镇”人口,这使“乡村”人口比例偏少,但此设计有利于关注居住的大环境对个体认知的影响。老年人群由于知识缺乏而无法答卷,比例偏少,但鉴于科学素质调查年龄只限于69岁以下,因而未进一步补充老年人群样本。

| 表 1 调查样本人口学特征 |

描述性分析使用SPSS21.0,探索性分析使用结构方程模型软件AMOS21.0进行。为了便于统计分析,对问卷中的部分题目及选项进行了变量赋值,例如,依据距离科学信源的远近不同对传播渠道的专业性(科学性)程度分别赋予1—5分。为了检验探索性研究结果,用SPSS软件对原始样本进行了50%随机抽样后再度进行建模和检验,获得相似的结果(见表8)。

三、公众对转基因相关问题的基本认知和主要焦虑 1. 公众的转基因知识持有量及其关注点预调研时发现由于阅读和理解的难度,大多数人对有一定专业性的转基因知识不愿意接触,只对与日常生活有关的、浅显的知识有接触的意愿。为了避免调研数据出现无效结果,涉及知识的题目选取了与日常生活较为相关、媒体中出现频率高的内容。关于公众的转基因知识持有情况,用“提到转基因能想到”的转基因事项和对转基因产品优点的认知来衡量,并通过对选项进行赋值形成每个人的知识持有量估值。设问的选项每项1分(“其他”填一项计1分,“不了解”记0分,以下同)。如表2所示,得1分和2分的共占66.8%,得6分和5分的共占11.5%,完全不了解的占6.0%,均值为1.88。若参照公民科学素质测量和评判标准70分为合格,[18]就需在4.2分以上,合格比例接近11.5%,2020年我国公民科学素质达标比例为10.6%。公众对转基因相关知识认知度虽然依旧较低,但与科学素养水平相当。同时,数据也反映出公众的关注焦点仍然是转基因食品(80.2%),其他如转基因药物、转基因技术改变遗传、转基因技术治病等的受关注率均为三成左右,差别很大。对转基因产品优点的认知如表3所示,得1分和2分的共占56.4%,得5分和6分的共占6%左右。相当于公民科学素质70分的是4.9分,合格比例约为6%。这一结果凸显公众缺乏对转基因产品的正面认知。这里0分是“有利于环保”和“不知道”选项,因为是否有利于环保是一个复杂的问题,要视情而定。

| 表 2 公众对转基因知识的持有情况 |

对于转基因的认知现状,公众自己也不满意。数据显示希望了解更多相关知识的比率达68.5%(见表4)。而公众最想要了解的是“有关转基因安全性信息”(75.3%),其次是产品的“品质”(37.2%)。对“最新研究进展和成果”及“发展前景”(30.3%和28.9%)的了解需求可解释为对转基因议题的主动的积极关注。有1/3的人愿意积极关注一个有争议的前沿科学,这一结果并不令人悲观。

| 表 3 公众对转基因产品优点的认知 |

| 表 4 公众对转基因信息的了解需求 |

表5显示58.2%的公众支持转基因科学研究,反对者为9.6%;支持科研成果运用于实际生产生活的比率有所减少(53.4%),仍过半数,反对率增为13.4%。公众的态度分歧在转基因的技术运用层面多一些,但对于转基因技术用于疾病治疗的认可占85%,其中32.7%十分支持,反对者只有5.9%。对用于人类基因改良(智力和外形)这一项,未选择反对的占92.6%,其中25.6%的人有积极接受的愿望,明确表示不接受的只有7.4%。相比公众对转基因食品的顾虑和反对程度,这一结果出乎预料。尤其是人类基因改良可能涉及科学伦理、公序良俗等社会因素,而公众并没有表现出明显的疑虑或反对态度。这可能与相关负面信息的传播较少有关(而对转基因食品的妖魔化传播则一度喧嚣尘上,并时有反复),也说明在无明显负面信息影响的前提下,大多数人按照自己朴素的需求和意愿对转基因议题进行判断,这时并不一定出现强烈的抵制情绪,但这似乎也不是经过了理性思考后的结论。当抽象地判断“转基因技术将对个体和社会产生怎样影响”时,近半数人持“有利有弊”的中立立场,积极认同者33.3%,未选择消极影响者共计90.8%。在这组数据里,可以看到目前我国转基因研究和发展的民意基础是存在的。

| 表 5 公众对转基因议题的态度 |

持有上述转基因认知与态度的公众面对转基因产品可能采取怎样的行动呢?表6数据显示主动购买者为11.5%,被动购买者为24.9%。从数字上看,公众消费意向较为消极,公众购买与否可以在很大程度上取决于产品的安全性(73.7%)、营养成分(37.5%)、环保性(30.5%)和价格(27.8%)。而对这些因素的认知,取决于信息的传播。

| 表 6 公众对转基因产品的消费意向及其影响因素 |

从表7可知,公众接触转基因信息的三种常用渠道为传统媒体(广播、电视、报纸)48.4%,网络媒体(门户网站、手机APP如百度知道、今日头条等)42.9%,社交媒体(微博、微信等)35.5%;而通过普通期刊和书籍获取转基因信息的比率(34.1%)多于通过科普读物(27%)、科普网站(18.6%)和专业读物(13.3%);通过亲友圈等人际渠道的比率(26.8%)多于科普网站,与科普读物相当。可见承载转基因内容的信息渠道也呈多元化状态,由传统大众媒体、新媒体尤其是社交媒体以及人际传播共同承担;但更接近科学信息源的科普网站、科普读物等并未成为公众获取相关信息更重要的渠道,甚至低于普通期刊和书籍,也低于人际渠道。后续的统计分析中赋予上述信息渠道各1分进行数据处理,形成“渠道多样性指数”;根据信息渠道距离科学信源远近的判断分别赋予1—5分,形成“渠道信任指数”。

| 表 7 公众接触转基因信息的渠道选择及信任情况 |

对于信源主体,以主体与科学信源之间距离远近的常理性认识为基准分科技工作者、政府部门、亲友熟人、公众人物等7类(表7),来观察公众对各主体的信任情况,形成“信源信任指数”。不同制度属性媒体如前文所述,分为政府官方媒体、市场化媒体(如新京报、南方都市报、澎湃新闻等)和商业媒体(如今日头条、知乎、新浪等)3类,来观察公众对其的信任情况,形成“媒体信任指数”。媒体的这种属性与我国政治制度和文化环境密切相关,是观察公众媒体信任的重要角度。由表7可知,从科学性和权威性的角度,公众更信任科技工作者(科学家、科普作家等)(65.3%),其次是政府部门、事业单位(56.5%),其余的信源主体被信任程度普遍不高。对不同媒体类型的信任度也更加分化,73.0%的人信任政府官方媒体,远超商业媒体(13.7%)和市场化媒体(11.5%)。说明在转基因议题上,科学家和政府官方的声音最受公众信任和重视。那么,它们对公众转基因认知的影响到底怎样呢?

2. 公众转基因信息接触、信任对其认知的影响在对我国公众转基因的认知及对信息渠道的选择和信任状况有了基本的把握和理解之后,运用结构方程模型对描述性数据进行探索性分析,以揭示变量间存在的联系和相互影响,并检验前文中提出的三个假设。建模时也加入了学历、专业等个体属性进行观察,因为它们是可能产生直接影响的且不可回避的重要因素。

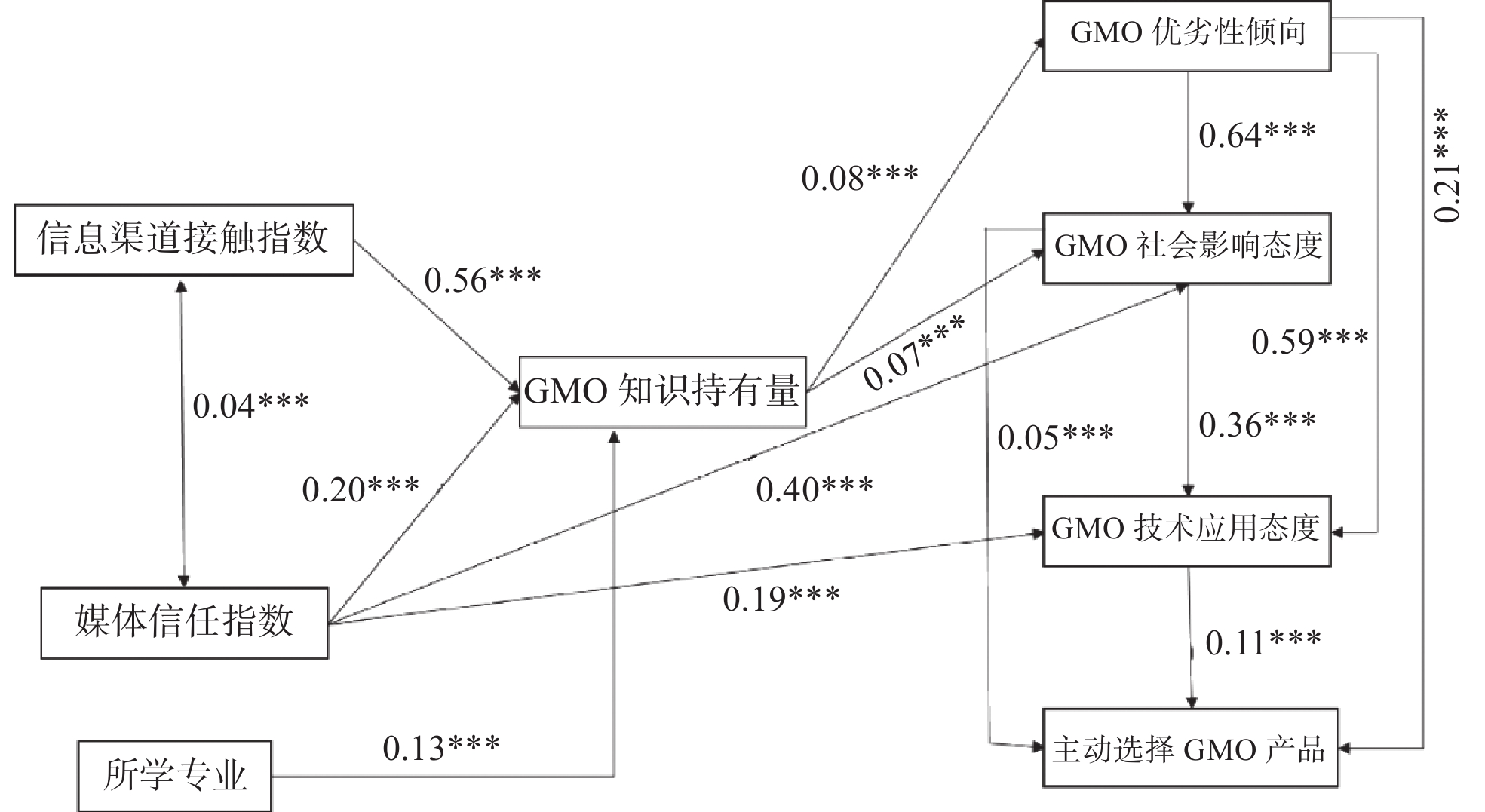

结构方程模型(Structural Equation Modeling,SEM)技术融合了因子分析与线性回归分析的统计技术,适用于处理复杂的多变量数据分析,可以进行模型识别、估计与验证,在媒介传播领域也有应用。[19]根据SEM模型拟合优度的相关理论,通常采用一些拟合优度指标来评价模型的拟合效果。在充分考量前文阐述的建模思路的基础上,以这些拟合优度指标为依据,得到了如图2所示的最优拟合。各拟合优度指标的评价标准和本研究所采纳的最优拟合相关指标的数据见表8。除总体卡方检验p值外,其他指标均达标。由于本研究样本量大,总体卡方检验的统计意义不大,国外相关研究认为CFI及RMSEA 可作为拟合优度检验的最主要指标,[20]本研究的最优拟合中CFI值为0.982>0.9,RMSEA的值为0.035<0.08,达到拟合优度检验要求,模型的拟合程度良好。可以认为这一结构方程能够较为有效反应诸多因子间的复杂关系。各路径系数及其显著性也一并标注在图2中,其中“***”表示P<0.001。表中的“半数抽样拟合”结果与原样本非常相近,路径系数(限于篇幅未呈现)也基本相近,说明本研究建构的公众转基因认知影响因素模型及变量间关系具有可靠性。

其中“信息渠道接触指数”是由“渠道多样性指数”和“渠道信任指数”提取的公因子。模型拟合过程中发现,该两个子指数都对“知识持有量”产生影响,但将它们同时放入模型时,多项拟合优度指标只能接近达标。考虑到它们之间的内在联系性,遂尝试在模型中提取其公因子并重新进行拟合,获得最佳拟合结果,即成为“信息渠道接触指数”。在拟合过程中也删除了若干影响不显著的路径,从而提高了拟合优度。

图2所揭示的影响公众转基因认知的复杂因素及其影响路径,可以从两个角度进行梳理和解释,其一是从整体上看,本研究建构的模型框架得到验证情况如下:(1)“信息渠道接触指数”、“媒体信任指数”和“所学专业”影响公众的转基因认知得到验证,但是,“信源信任指数”和“所学专业”以外的其他个人属性因素的影响未得到验证。(2)三个影响因素多经由公众的转基因知识这一中间变量去影响其态度和行为意向,但公众对转基因议题的兴趣和关注没有能够作为中间变量得到验证。(3)“媒体信任指数”在经由知识而影响态度的同时,也直接影响公众在转基因的社会影响和技术应用方面的态度。由此也可知,直接影响公众转基因态度的有两个因素,即公众的转基因知识和公众对媒体的信任度;从路径系数看,媒体信任的影响力要远高于公众的知识。(4)公众对转基因的态度直接影响其转基因产品消费意向。

|

图 2 公众转基因议题认知的影响因素及影响路径SEM |

| 表 8 公众转基因议题认知的影响因素及影响路径SEM拟合优度指标 |

另一个角度的梳理和解释是从变量间的影响看模型揭示的多种影响关系,并解读得到验证的假设:(1)“信息渠道接触指数”对公众的转基因知识持有量呈正向影响。对比各个路径,信息渠道是影响公众转基因知识的最重要因素。如前文所述,这种影响关系和影响程度是由公众接触渠道的多样性和对渠道的信任倾向的两组数据决定的,而渠道是依据其数量和距离科学信源的远近来测量的。因此,可以得出推论:公众信任的信息渠道越接近科学信源其认知相关知识越多;公众接触的信息渠道越多样化其认知相关知识越多。“信息渠道接触指数”通过公众的知识间接影响公众对转基因优劣性倾向的判断和对转基因社会影响的判断;而此两种判断又影响着公众对转基因产品的消费意向,即信息渠道越多元、选择的渠道离科学信源越近,知识就越多,越认为转基因有优越性,并对转基因的社会影响越有正面、积极的态度,进而越有主动消费转基因产品的意向。因此,前文中的假设“公众的转基因信息渠道接触倾向正向影响公众对转基因议题的认知(包括知识、态度和行为意向)”成立。

(2)“媒体信任指数”正向影响公众转基因知识的持有量,经由知识而间接影响公众的态度和行为意向;该指数也直接影响公众的态度和行为意向,即是越信任政府官方媒体的公众,对转基因的社会影响、技术运用的态度越正面、积极,再以态度为中间变量影响公众的行为意向,即越是信任政府官方媒体,对转基因的态度越正面、积极,越有主动选择转基因产品的意向。因此,前文中的假设“公众对媒体类型的信任倾向正向影响公众的转基因议题的认知”成立。

(3)所学专业直接影响公众的转基因知识认知,即学生物专业的相较于学生物以外的理科专业的,学理科专业的相较于学文科专业的,在转基因议题上的认知更多;所学专业经由知识对公众态度、进而对行为意向产生影响。多项个体属性中,唯有“所学专业”在模型中起到影响作用。

(4)此外,还可以观察到公众对转基因优劣性的倾向直接正向影响公众对转基因社会影响的判断,直接正向影响公众对转基因技术运用的态度,且路径系数都很高;而这三个态度变量都直接正向影响公众主动选择转基因产品的意向,其中转基因优劣倾向的路径系数最高。

五、结论与讨论依据前文的描述性统计分析和探索性分析结果,对我国公众的转基因认知现状及其媒介环境的综合影响进行如下总结和讨论:

(1)目前公众对转基因知识的认知程度依旧较低,但与我国公众科学素养近期测量水平相当;八成的人认知范围局限于转基因食品,尤其缺少转基因技术优势的相关知识;近七成人希望了解更多相关知识,三成人主动关注转基因领域的科研,这些数据并不令人悲观;但公众的主要关注还是转基因的风险和安全性,这仍然是公众的焦虑所在。公众的转基因知识主要受公众信息渠道的选择、媒体信任的影响。

(2)在对待转基因议题的态度上,公众面对不同情境表现不同:首先,大多数人支持转基因研究,三成以上的人认为转基因科技具有积极的社会影响,这可以看作发展转基因研究和应用的民意基础。其次,对转基因技术运用的支持率有所减少,但问到具体技术如基因技术治疗疾病,又获得大多数人的认可,甚至反对基因技术改变遗传的比例不到一成。这里折射出公众对技术运用的实用主义倾向。在对转基因知识了解不足的背景下,公众对科技问题的这种判断倾向更多取决于实际需求和主观愿望,而非理性判断。这种思维路径也是非形式逻辑的认知模式,它易受外界影响和控制,也说明科学思维和科学伦理层面的传播同样重要。在转基因产品的消费意向上,主动购买者仅占一成,而影响消费意向的前三个因素都与转基因知识的传播有关。

国际上的态度研究中,公众的知识持有量与其转基因态度无关,甚至知识越多的人可能更加反对转基因等[4][5]的结论影响很大。而本研究结论与之有所不同:转基因知识直接影响公众转基因态度,但直接影响态度的还有公众对媒体的信任,媒体信任的影响力远高于公众的知识。信任因素属于非形式逻辑判断的范畴,可见,在中国公众社会性科学议题的认知问题上关注非形式逻辑的路径很重要。(参见后文)

(3)公众转基因信息获取渠道呈多元化特点,但其中专门的科普网站、期刊、书籍等并未成为公众获取相关信息更重要的渠道,甚至不及一般性书籍、杂志重要。公众转基因信息渠道接触情况(多元性和专业性)对其转基因认知的影响得到验证,说明科学需要“进驻”到公众易接触到的各种信息渠道中去。本课题组在对媒介“新宠”短视频平台抖音中的科学传播内容进行分析时发现,其中的转基因科学信息是缺乏且无张力的,227个相关视频中,来自科学共同体和政府官方的很少,大多是毫不相干的商家发布的,传播框架可定性为“积极”和“质疑或反对”的分别是11%和25.6%。公众信息获取方式的多元化呼唤科学传播渠道的丰富多彩,这对易被污名化的社会性科学议题来说尤为重要。

(4)媒体信任正向影响公众的知识认知(并直接或间接影响其态度和行为意向)得到验证。而数据显示,公众高度信任和重视政府官方的声音。长期以来中心广播式的科学传播使得政府成为中国民众在重大科技问题上寄予期待和信赖的首选。美国知名公关公司爱德曼(Edelman)的信任度调查报告显示,中国公众对政府的信任度逐年大幅度提高,2020年达到95%。[21]政府官方媒体在科学传播中有着市场化和商业媒体无法企及的优势,他们越能明确而及时地发布科学事实,把传播做得越好,公众的转基因知识就越接近科学事实,相关态度和意向越积极。这是非形式逻辑认知模式在中国国情中的积极作用的体现。所以也可以推论,如果公众更信任的媒体发布的信息是有悖于科学事实的,那么公众认知也会跟随。这就是小部分公众或某些小圈子的公众“偏听偏信”某些自媒体或“意见领袖”的原因。

(5)公众很信任科技工作者,但“信源信任指数”未得到验证。换句话说,公众对科技工作者的信任没有体现在对其发声的选择上。该指数本是形式逻辑认知思路,对从该角度看到的这一现象提供两点看法,一是科学共同体(包括组织和科学家个体)作为信源有着获取信任的先天优势,但倚仗优势而少作为的结果就可能被信息的海洋淹没科学的身影,从而被公众忽视。二是在多样化的信息传播渠道中,普通公众在无人引导的情况下要找到距离科学近的信源并非易事,“信息茧房”更是强化了难度。因此,提高科学信源的“曝光度”与提高科学信息渠道的多样性相辅相成。不少科技工作者业已致力于科普写作或演讲等,但多数情况被关注度不高,关注也往往囿于有基本共识、共同兴趣的“圈内”,而难以“出圈”,信任但接触不到科学家发声渠道的和并不一定信任的广大公众游离于“圈外”。防止圈内、外的认识分化、对抗,打开“茧房”,为公众提供能“兼听”的科学媒介环境也是科技界的使命。从传播渠道的角度挖掘科技工作者的传播能力仍有很大空间。

(6)从形式逻辑的认知路径产生的最直接的结果就是,所学专业直接影响公众的转基因知识认知,学生物学和其他理科专业的掌握更多的转基因知识,这间接地正向影响其对转基因的态度。结合中国从高中开始长期文理分科状况,说明学校教育中的科学教育对科学素养和科学态度的形成是有所作用的。但该个人属性未显示出对媒介接触和媒体信任的影响。

以上总结和讨论中浮现出几个一直被忧虑的现象,在此基于本调研的数据和相关结论作进一步解读。一是公众的主要关心或焦虑长期存在于转基因技术风险和安全性问题上,尤其对转基因食品不放心。“转基因知识直接影响态度”的结论说明公众焦虑也起因于转基因知识缺乏;而“公众对技术运用的实用主义倾向”使之易受负面信息、谣言等的影响,不易走出“转基因阴影”。而这些都说明学校的科学教育和媒体的科学传播对公众科学思维的培养不足,相关知识的传播不够,致使公众对转基因的风险和受益认知严重失衡。正如有学者指出“在种种混淆是非的争论”中,具有科学权威的机构和组织“未能及时站出来正本清源,提供权威观点和意见······使民众的认识长期处于混乱状态”。[17]本调研结果已显示政府官方媒体和科学家共同体在转基因议题的科学传播上具有发挥更重要作用的公众基础。除了科学内容外,相关法规的制定与宣传也是建立公众信任和信心的关键,表4显示24.4%的公众有主动了解相关法规的需求。因此,技术环节的安全审核制度和实施情况,这些科学的社会要素的内容也需让公众知晓。总之,从形式逻辑的认知角度看,重视包括知识、方法和社会要素在内的科学传播,是使公众态度变得理性、客观的重要途径。

第二个被忧虑的现象是公众对转基因产品的接受度低。本研究数据显示转基因产品的主动购买者为11.5%,被动购买者为24.9%。从数字上看,公众的消费意向确实不高。但从创新扩散理论所揭示的技术扩散早期阶段公众对技术采纳的规律看,这一数据可谓现阶段的正常现象。依据该理论揭示的规律,创新性技术被人们接受、采纳需要大致四个阶段,并先后出现四类采纳者,第一阶段大约13.5%的“早期采纳者”率先接受;第二阶段大约34.0%的人会在“早期采纳者”的带动下跟随采纳,成为“早期大多数”;在经过了前两个阶段之后进入“后期采纳者”阶段;最后当创新成为常识时进入被“滞后者”接纳的阶段。鉴于转基因研究和技术运用的发展阶段及其引入中国的时间,现阶段无疑属于技术扩散的早期,11.5%的主动选择者具有“早期采纳者”特征,而24.9%的被动选择者或将随着传播的深入和先行者的带动成为“早期大多数”的主要部分,当该比例上升至理论指标临界值时,公众对转基因产品的接受将进入下一个扩散阶段。所以目前公众的接受程度可认为属正常范围之内。前文指出影响消费意向的前三个因素都与转基因知识的传播密切相关。因此,公众的消费疑虑也将在未来技术发展带来的福利和科学传播的深入中逐步减少和扭转。

第三个被忧虑的现象是公民科学素养较低,轻信谣言。转基因负面信息中的谣言在公众中反复流传,对公众正常认知的伤害极大,这一点在调研中可以明显感受到。调研数据(表9)显示对于负面信息有高达56.4%的人倾向于相信;但相信且经常转发负面信息者为18.9%,相信而基本不转发者为37.4%,说明在负面信息的传播中,公众参与二次传播的比例不高,他们未成为谣言推波助澜的“二传手”。因此,在负面信息的扩散尤其是谣言的传播中,我们更要关注的是初始的信源和某些“意见领袖”的言论影响。社交媒体和自媒体是科学谣言的主要阵地,政府官媒和科学共同体走出固有的圈子,练就玩转新媒体的能力,就有可能改善转基因被频繁妖魔化的现状,营造转基因科研和产品使用的良好环境。

| 表 9 公众接触转基因负面信息的态度及对待方式 |

综上,从整体上看,我国公众的转基因认知情况并非令人悲观;非形式逻辑的公众认知方式值得重视,而它的逻辑起点是多样的,故建议通过公众参与科学讨论的方式使各种认知相互了解、沟通,逐步实现分歧的减少乃至基本消解;同时,有公众信任的加持,科学共同体和政府做好传播,将会有更好的传播效果。

| [1] |

百度指数. http://index.baidu.com/v2/main/index.html#/.[2020-01-05].

|

| [2] |

付丽丽. 公众对转基因接受度显著下降. 科技日报, 2016-05-16(1).

|

| [3] |

李丰华. 我国转基因舆论引导的困境分析与路径选择.

新闻采编, 2017(4): 19-21.

|

| [4] |

Massimiano Bucchi, Federico Neresini. Biotech Remains Unloved by the More Informed- The Media May Be Providing the Message - But Is Anyone Heeding the Call?.

Nature, 2002, 416(6878): 261.

|

| [5] |

Alison Shaw. It Just Goes Against the Grain.

Public Understandings of Genetically Modified (GM) Food in the UK. Public Understanding of Science, 2002, 11(3): 273.

|

| [6] |

Philip M. Fernbach, Nicholas Light, Sydney E.

Scott, Yoel Inbar, Paul Rozin. Extreme Opponents of Genetically Modified Foods Know the Least But Think They Know the Most. Nature Human Behaviour, 2019, 3(3): 251.

|

| [7] |

Kai Cui, Sharon P. Shoemaker.

Public Perception of Genetically-Modified (GM) Food:A Nationwide Chinese Consumer Study. npj Science of Food, 2018, 2(1): 1.

|

| [8] |

曲瑛德, 陈源泉, 侯云鹏等. 我国转基因生物安全调查Ⅰ.

公众对转基因生物安全与风险的认知. 中国农业大学学报, 2011, 16(6): 1.

|

| [9] |

任磊, 高宏斌, 黄乐乐. 中国公民对转基因的认知和态度分析.

科普研究, 2016, 11(3): 59,118.

|

| [10] |

雷超. 公众对转基因技术与粮食安全的认知研究及对策分析—以西安市为例.

陕西林业科技, 2016(2): 76.

DOI: 10.3969/j.issn.1001-2117.2016.02.021. |

| [11] |

陈璇等. 信任、风险感知与科技的公众接纳—兼论中国转基因大米之争.

科学与社会, 2016, 6(1): 93-109.

DOI: 10.3969/j.issn.2095-1949.2016.01.008. |

| [12] |

朱毅华, 王兆庆. 转基因网络舆情中公众认知态度的影响因素研究.

农业图书情报学刊, 2016, 28(4): 5-12.

|

| [13] |

高艳华等. “生物技术与人类”对大学生转基因认知和态度影响的调查与分析.

高校生物学教学研究(电子版), 2018, 8(1): 33-37.

|

| [14] |

埃弗雷特·罗杰斯. 创新的扩散. 辛欣译. 北京: 中央编译出版社, 2002.

|

| [15] |

俞国明. 关于传媒影响力的诠释.

国际新闻界, 2003(2): 5.

|

| [16] |

沃纳·赛佛林等. 传播理论起源、方法与应用(第四版).

北京:华夏出版社, 2000: 181-184.

|

| [17] |

金兼斌. 科学传播: 争议性科技的社会认知及其改变. 北京: 清华大学出版社, 2018: 160-161, 9(自序).

|

| [18] |

中国科普研究所. 新时代公民科学素质指标十问(三). https://mp.weixin.qq.com/s/YouPLz2K2Kjftp5MjO07pg [2021-07-15].

|

| [19] |

葛丽莎. 全媒体环境下的受众新闻信息行为研究.

上海交通大学博士学位论文, 2016: 155.

|

| [20] |

Matthew P. Martens.

The Use of Structural Equation Modeling in Counseling Psychology Research. The Counseling Psychologist, 2005, 33(3): 275.

|

| [21] |

新华社. 美国信任度调查报告显示中国民众对政府信任度达95%. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1673267430071313887&wfr=spider&for=pc. [2020-07-26].

|

——

2021, Vol. 11

2021, Vol. 11