SNS (Social Networking Services)是社交网络服务的简称。SNS的概念最初起源于美国社会心理学家Stanley Milgram的六度分离理论,即平均通过人际网络中的6个节点即可连结世界上任何两个陌生人[1]。而在互联网领域,SNS技术可以定义为一系列以个人网上身份识别为基础,方便人际联络、沟通、社会交往与相互间状态追踪的互联网应用技术集合。一个典型的SNS网站通常具有四层架构,即硬件、软件、服务与网站应用。为了满足人们的社交需求,SNS网站通常具有以下技术特点:实名身份识别、人际网络链接、在线交流功能与状态事件追踪等[2]。目前国内外比较著名的SNS网站包括:Facebook、Myspace、开心网、人人网、Twitter、新浪微博等①。

①目前国内外对于微博(MicroBlog)和SNS的界定具有争议。依据本文定义,作者认为微博具有SNS普遍特征,故纳入SNS应用范畴。

作为互联网领域一项重要应用,SNS技术大大降低了网络社交成本、满足了人们的心理和情感需求,因此在过去几年中发展极为迅速。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的相关数据显示,2009年中国SNS网站用户规模达1.24亿,SNS市场规模约为10亿元[3]。而SNS技术的跨越式发展,对个人、企业与社会也带来了重大影响。在个体层面,SNS技术满足了人们多方面的心理需求,极大改变了人们的交际、戒酒等微观行为模式[4];在组织层面,SNS技术的出现为企业带来了新的机遇与挑战,如何利用该技术进行公司内部管理、维系客户关系、进行品牌推介、推动客户参与研发,都将成为未来几年企业面临的重要课题[5];而在社会层面,SNS技术提供了便捷快速、个性化的传播渠道,并由此产生新的社会规则、社会资源与社会结构。因此,分析SNS技术带来的深刻社会影响,对利用新型社会资源、设计有效的舆情监督体系具有重要意义[6]。

然而,现有关于SNS技术的研究多是从网络微观行为与软件设计原理角度进行,对于SNS技术如何对社会群体产生影响的机理与价值创造过程不甚清晰,难以系统性地提出组织管理和社会管理对策。本文以调适性结构理论和IT资源基础理论等为基础,对社交网络技术对个体、组织、社会三个层面的影响机理进行研究,揭示SNS技术的价值创造过程。

二、 理论基础 1. AST理论技术社会学中的调适性结构理论(Adaptive Structuration Theory, AST)是在Giddens结构化理论的基础上发展起来的新兴理论。Desanctis和Poole在1994年发表的一篇论文中,对结构化理论进行了修正,并着重强调信息技术对社会的影响过程[7]。AST理论认为新的信息技术具有的结构化功能、无形资源(如内在价值和精神)①2、对人和组织的软硬件要求等结构性要素,可以影响原有的社会和组织结构和流程,经过一系列社会结构与信息技术的动态调适过程,最终会形成一种新兴的社会和组织模式,包括新的社会准则、管理机制、行为模式等。

①AST理论认为信息技术具有一定的内在价值与精神(spirit),如社交网络技术本身具有社交属性等。

AST理论由于较为系统地阐述了“技术-社会”的互动关系,因此被广泛应用于信息技术对社会影响的研究,比较著名的研究包括群决策系统、虚拟团队等技术对社会组织的影响[8]。而SNS技术作为新兴的互联网技术,具有独特的结构化功能和无形资源等,符合AST理论的基本假设。同时,考虑SNS技术的独特性,其对社会结构将产生不同于传统信息技术的影响,因此本文将采用AST理论作为基本分析框架。

2. IT资源基础理论IT资源基础理论源自经济学的资源基础观(Resource-Based View, RBV),RBV认为独特的资源与能力是企业与国家竞争优势的来源[9]。Sambamurthy在2003年开创式的提出了IT资源基础理论的概念框架,完整的解释了IT为组织和社会创造价值的过程[10]。

IT资源基础理论认为每一种独特的IT技术都会为企业和社会使用者带来新的数字选择权(Digital Option,即通过IT技术形成的能力)②,并最终影响操作模式与工作效率。其中,数字选择权是该理论的核心概念之一,其主要维度包括渠道丰富程度(Richness)、信息送达程度(Reach)与频率(Frequency)[10]。考虑到SNS技术主要是促进交流与传播,因此我们从传播的视角分析其带来的数字选择权的变化,主要包括:(1)更丰富的传播渠道,即传播渠道本身大为拓宽;(2)更快速的信息送达,即信息传播到其他使用者的速度加快;(3)更高频率的交流,即不同使用者之间交流的频率可以大为增加。

②Digital Option在部分专业文献中也翻译为“数字期权”,下文同。

而数字选择权会改变使用者的敏捷性(Agility),从而最终影响个体、组织与社会的工作模式。在该理论中,敏捷性被定义为整合各种资源,包括信息、知识、关系等,并融入到工作创新中的速度与反应能力。

通过对以上两个理论回顾可以发现,AST理论可用于形成SNS技术对社会影响的投入、过程、产出的宏观分析框架,而IT资源基础理论(数字选择权和敏捷性)可用于分析SNS技术作用过程的微观机制。因此,本文将整合两种理论来构建SNS技术影响的理论框架。

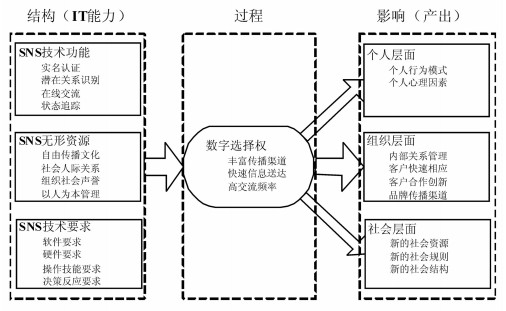

三、 理论框架与研究方法 1. 理论框架基于AST和RBV理论,本文形成了SNS技术对社会影响的理论框架,如图 1所示。

|

图 1 社交网络技术对社会影响机制 |

根据AST理论的观点,新技术的引入将带来新的结构要素,并通过技术与社会的互动过程,最终产出新的社会结构。因此,SNS技术对社会影响的总体框架采用“结构-过程-产出”结构。我们将分三部分对理论框架进行阐述。

第一,结构要素:根据Desanctis和Poole的观点,IT技术引入的结构要素主要包含三类,即技术功能(Functionality)、无形资源或内在价值(Spirit)、以及对使用者的要求(包括任务、流程和环境要求)[7]。而在本框架中,SNS技术引入的结构要素包含:(1)技术功能,包括实名认证、潜在关系识别、在线交流、状态追踪等主要功能;(2)无形资源,即技术本身蕴含的内在价值,如自由传播文化、真实社交网络、重视声誉等;(3)技术要求,即采纳该技术所必需的技能,如软硬件要求、操作技能、以及组织与政府管理人员的决策反应要求等。

第二,调适过程:在AST理论中,具体的调适过程是一个“黑箱”,需要更微观的理论进行细节解释。本文对调适过程的解释采用IT资源基础理论,认为IT的影响过程是遵循“IT资源--数字选择权--敏捷性”的微观作用机制。由于IT技术的结构要素可产生相应IT资源(如技术功能资源、无形资源,以及组织人力资源等)[11],因此,本文采用数字选择权作为关键变量来解释SNS技术与社会调适过程。如上文所述,数字选择权主要包含传播渠道丰富程度、信息送达能力和交流频率三个维度[10],而相对于传统技术,SNS技术将可能通过影响这三个维度来改变使用者的数字选择权。首先,传播渠道丰富程度指发送者传播的消息可以多大程度上促成接受者理解,接受者背景信息的缺乏将极大地影响该变量水平[12]。而SNS技术具有的真实性、声誉性等无形资源使得消息传播者的社交圈具有相似背景,从而可能影响该变量。其次,信息送达能力可以理解为有多少人可以收到信息,因此潜在受众能否收到信息是决定这个变量水平高低的重要因素[13]。而SNS技术中具有的强弱链接、好友推荐等功能,可能会提高潜在受众的数量。最后,交流频率代表沟通双方的沟通强度。许多研究发现,交流双方在身份背景上的差异将导致双方的交流频率减少[14]。而SNS技术功能和无形资源形成的社交网络同质性可能会改变交流频率。

第三,社会影响(产出):基于AST理论,IT技术与社会调适过程的最终产出包含新的社会规则、新的社会结构、新的社会资源和新的行为模式等[7]。将这些产出映射到社会、组织和个体三个层面上,可以发现SNS技术的影响主要包含:(1)对个人的影响:此处不存在规则、结构影响,而主要指对个人心理和个人行为模式的影响。(2)对组织的影响:由于数字选择权可影响组织敏捷性,因此SNS技术对组织的影响涉及内部管理例如上下级关系、外部客户服务例如市场快速响应、客户合作创新等,以及市场营销例如品牌传播等组织敏捷性相关方面,包括新的组织规则、结构、社会资源和服务模式等。(3)对社会影响:主要包括对原有社会秩序的影响,产生新的社会规则、社会资源与社会结构等。

2. 研究方法为更全面的分析SNS技术对社会产生的影响,本文主要采用二手资料内容分析为主的研究方法。研究资料与数据来源主要包含以下几类:(1)第三方研究报告,主要选取国内外权威研究机构的研究报告(如CNNIC)、学术期刊与杂志文章;(2) SNS网站内容,研究者与合作者选取国内外著名的SNS网站作为典型案例,进行直接观察与内容分析;(3) SNS技术使用者访谈,研究者对SNS技术的使用者进行了小范围访谈。

四、 研究内容 1. SNS技术对数字选择权的影响SNS技术功能和内在价值提供了新的结构要素,其人际传播双向性强、反馈及时、互动频率高的特征显著影响了使用者的数字选择权,主要包括:(1)丰富传播渠道;(2)增强信息分享能力;(3)提高交流频率。

对于传播渠道而言,SNS技术提供了多样化的传播形式。SNS平台在一定程度上实现了各种网络传播形式的聚合,RSS订阅分享机制、博客、即时通讯、电子留言板(BBS)等形式都被嵌入到SNS平台中。同时多数SNS平台还提供社交游戏(如开心农场等),使得信息能以多样化的形式传递,传播渠道大为丰富。

对于信息分享而言,SNS技术提供了以个人为中心的追踪和留言机制,使用者之间无须指定交流形式即可进行互动,信息分享能力得到提升。同时,多数SNS平台提供搜索算法,使得用户搜索具体话题的能力得到提升。而基于强弱链接和隐含好友推荐的人际网络技术,使得信息可送达至知识结构和兴趣相似的陌生人处,极大扩展了传统社交网络的信息送达能力。

对于交流频率而言,SNS技术实现了即时互动。Facebook、人人网、新浪微博等著名SNS平台都提供手机和Ipad客户端,可实现随时随地发布信息。同时,由于SNS平台主要基于真实存在的社交人际网络,用户粘性较之传统网络平台大为增加,交流频率提高明显。据统计,Facebook用户中超过50%的人每天至少在线交流时间有一个小时,高于Google等其他主流应用[3]。

2. 对个人层面影响SNS技术通过影响使用者的数字选择权,间接影响社会结构的调适过程,从而改变个人行为模式。根据二手资料分析,我们发现SNS技术对个人层面的影响包括:(1)满足不同层次心理需求;(2)产生新的个人行为模式。

对于心理层面而言,较之传统IT技术,SNS技术可满足的心理需求层次跨度更多。依据马斯洛需求层次理论,人的心理需求分为生理、安全、情感、尊重与自我实现五个层次[15]。SNS技术提供了丰富的传播渠道和信息送达能力,使得人们可以从个人和周围环境获得与自身生存相关的信息,从而满足安全需求。而SNS平台具有的高频率交流等社交属性使得人们可以通过写博客、玩游戏等方式形成共同爱好圈,来满足情感需求。同时,由于信息传播和追溯能力的提升,使得知识与信息创造者会得到更多的关注与尊重,满足更高层次的尊重与自我实现需求。

对于行为模式而言,SNS可以显著提升使用者的自我效能感①,从而改变行为习惯。证据表明,SNS平台通过整合微博、社交游戏等功能将背景、知识结构、兴趣相似的用户聚集起来之后,用户间将主动通过相互影响从“我要做什么”(I Intention)向“我们一起做什么”(We Intention)转变[16]。而由于实名注册、网络监管等机制存在,SNS用户的群体行为多数是有益的,具体表现在知识学习(网络兴趣小组)、社会服务(“街拍乞讨儿童”互助志愿者)与不良习惯改善(戒烟戒酒互助组)等。当然,也存在着诸如色情、暴力与恐怖行为个案增加的情况,因此建立网络监督机制也非常必要。

①自我效能感(self-efficacy),是指个人在某种情境下是否有能力完成某种行为的期望,自我效能感可影响人们对行为的选择、态度以及参与该行为的努力程度与坚持性。

本文以开心网作为具体案例解释SNS技术对个人层面的影响。从开心网提供的组件分类看,目前为止主要包括了游戏、趣味、交友、学习、资讯、电子商务、生活等七个基本模块,这些模块主要满足了个体在安全、好奇、情感、尊重、自我满足等方面的心理需求,并改变着个人的行为习惯。首先,开心网提供了照片、日记、记录等SNS的基本功能,这些功能有助于个人获取他人的状态信息,通过比较分析彼此的生存状态,有助于满足个体对他人的好奇心。另一方面对上述内容进行评论,这有利于形成人际互动,从而满足了个人在好友、同事、同学等互动交流中的情感需求,并使得很多用户形成了定期发布个人信息和浏览朋友信息的习惯。此外,开心网上的朋友买卖、偷菜、争车位等社交游戏功能可以缓解用户生活、工作中的现实压力。而通过电影、音乐、读书等模块,用户可以形成共同兴趣爱好的人际网络圈,从而满足个体诸如尊重与自我实现等更高层次的情感需求。总之,以开心网为代表的SNS技术将众多的功能整合到一起形成一种新的交流方式,通过网络、手机等多种传播渠道使得以上信息快速、频繁地送达到受众,从而最终满足了个体多层次的心理需求,同时改变着个体的各种行为模式。

3. 对组织层面影响公司组织类似小型社会,SNS技术通过影响组织结构调适过程,将极大扩展组织边界,产生新的组织管理模式,这也是SNS技术应用最具前景的领域之一。通过资料分析,我们发现SNS技术对组织层面的影响包括以下三个方面:(1)内部管理;(2)客户关系;(3)外部营销。

对内部管理模式而言,SNS技术提供了扁平化的交流平台,极大地改变了员工间关系与领导模式。首先,社交媒体能使员工迅速与同事、外部公众进行同步交往,将使得内部管理流程更为开放透明。其次,SNS技术使得员工可跨越组织层级,直接向领导提供即时信息,使得领导与员工关系更为直接。最后,SNS技术提供了低成本平台,使得成员可以打造个人品牌,通过独到的见解与知识创意获得关注与声誉,这将有助于打破“官僚风气”与“职位崇拜”,构建“知识技能崇拜”的优良文化。

对客户关系而言,SNS的高频互动与社交属性将产生新的客户服务模式。首先,SNS技术将使得企业对信誉的重视提升到前所未有的高度。由于SNS的传播范围和速度,一旦出现辜负消费者期望的事件,马上将借助SNS引发社会舆论的恶评;反之,信奉承诺的企业也会获得极高的美誉。其次,通过SNS维持客户关系,可增进客户与企业的亲近感,在此平台上进行新产品的体验推广,企业将能及时获得海量的一手客户意见。最后,SNS的互动特征为客户合作创新(Customer Cooperative Innovation)提供了机会[17]。邀请客户通过SNS平台参与,可将参与者的知识、创造力与需求快速融入前期的产品开发中。

对外部营销而言,SNS技术将建立网络口碑营销(Word of Mouth Marketing)的新模式。首先,社交媒体基于真实的人际关系,传播者之间较少受现实利益驱动,用户更容易相信推荐人,这使得亲友间的口碑相传成为最有效的渠道。有报告显示,有近八成用户获知正在使用的社交网站是来自朋友、同学、同事的推荐,占到74.6%[3]。其次,SNS技术的强弱链接与潜在好友设定,使得品牌能以低成本、高针对人群的方式进行病毒式营销(Viral Marketing)。

目前,SNS企业应用的一个重要方向是企业自主研发内部社交软件,例如IBM的Beehive,NEC的创新咖啡屋等。而目前伴随着国内阿里巴巴公司的人脉通、网盛公司的人脉圈等产品的出现,SNS在国内企业中的运用也已开始付诸实践。以人脉通为例,它是阿里巴巴公司为阿里巴巴网站量身定做的商务SNS,目标是结合网商群体的应用特点量身定制,主要功能包含名片制作、商友名片夹、最新消息、客户动态等。首先,当有人浏览过卖家的产品,卖家就可以看到并向这位看过的潜在买家索要名片,一旦名片索要成功,这位买家就会成为卖家真实交际圈的一份子,从而使得口碑营销得以顺利开展。其次,在卖家或公司收集了大量名片之后,如何管理关系成为重要问题,而人脉通的名片直观展示、名片分组授权控制、名片排序与客服人员指派等功能将有助于提升客户关系管理效率。

4. 对社会层面影响通过对用户、企业微观行为的改变,SNS技术对整个社会结构的累积影响是巨大的。通过分析,我们认为SNS技术对社会层面的影响主要表现在:(1)积累新的社会资源;(2)形成新的社会规则;(3)产生新的社会结构。

对社会资源而言,SNS蕴含的核心内在价值就是通过挖掘每个参与者的个体资源(即个人知识与个人社会网络)来形成强大的社会资源与公众力量。SNS技术可以整合分布在不同地域、不同人群的信息知识,建立交互式记忆系统(Transactive Memory System),在整个社会形成知识资源网络,积累巨大社会资源。

对社会规则而言,社交媒体使得社会舆论的“平民化”特征日益凸显。首先,社交媒体具有的快速、传播成本低、扁平化的特征打破了传统媒体的集中式信息发布方式。由于SNS语境化(Contextualization)特征明显,SNS平台用户不再迷信垄断媒体发布的信息,转而主动通过SNS技术寻找相似情境的信息,对事件进行更为客观独立的判断。其次,SNS技术促进了公众从“专家崇拜”转向“知识崇拜”。社交媒体打破了传统社会中核心信息垄断在少数专家手中的模式,整个社会规则将逐渐转向尊重具有真知灼见的“草根专家”,而不拘泥于其学历、出身与地位。

对社会结构而言,SNS的出现将使得“小团体”结构渐成社会交往的主流。有证据表明,通过SNS平台建立社交关系之后,许多用户将倾向于专项线下交流活动。然而与网上大规模的社交圈不同,为了便于联系,SNS用户线下的社交活动往往维持在几人到几十人不等的小团体。这种基于SNS联系的社交具有很强的隐蔽性,目前国内外部分恐怖主义活动有转向通过SNS联系的苗头,政府管理部门应加以警惕。

本文总结了2010年SNS热点社会事件以及对社会的影响,具体事件见表 1。

| 表 1 SNS影响社会的事件列表 |

①人肉搜索引擎是指利用人际社交圈与人工参与来提纯搜索引擎提供信息的一种机制

五、 启示与展望纵观人类社会的发展,新技术出现伴随的传递信息能力的提高总是不断地改变着社会的工作和生活方式。随着SNS技术的出现,人们传递信息的能力得到进一步的发展,从而对个人、组织和社会都产生了一些可预期的影响。根据上文分析,我们认为“堵不如疏”,只要使用和管理得当,SNS技术将对社会发挥较多的正面影响。企业和政府应在认识SNS技术重要性的基础上,充分利用好这项技术,发挥积极作用。

对于个人而言,应利用SNS平台倡导更健康的生活方式。比如个人可加入SNS学习兴趣小组,结交良师益友;积极参加社会志愿工作,培养个人德行;通过SNS寻求专家与朋友的建议与监督,戒除不良嗜好。

对于组织而言,应充分利用SNS平台带来的发展机遇。第一,在公司内部采纳SNS平台并建立相应规则,提升领导层与员工的良性互动,建立优良的公司文化。第二,借助SNS技术建立客户联系网络,通过SNS技术传播有价值的承诺、建立客户信任、突破传统创新模式等。第三,积极利用SNS平台传播品牌理念与价值,注意维护长期的品牌声誉,减少虚假广告,建立真实、有意义的品牌形象。

对于社会管理而言,应利用SNS作为政府社会管理创新的工具,并减少SNS带来的负面影响。第一,政府应积极建立官方SNS帐号,及时有效地发布最新信息并获取反馈。第二,依据社交媒体实名制的特征,建立舆情监督体系,及时搜寻发现谣言源头与恐怖组织活动,确保社会稳定发展。

| [1] | S. Milgram. The Small World Problem. Psychology Today, 1967, 1: 61-67. |

| [2] | D.M. Boyd, N.B. Ellison. Social Network Sites: Definitin, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 2008(13): 210-230. |

| [3] | CNNIC. 2009年中国网民社交网络应用研究报告. 2009年10月. |

| [4] | 廖福生. SNS社交网站流行所引发的思考. 科技传播, 2009(5): 1-5. |

| [5] | A. Mayer. Online Social Networks in Economics. Decision Support Systems, 2009(4): 169-184. |

| [6] | 顾明毅, 周忍伟. 网络舆情及社会性网络信息传播模式. 新闻与传播研究, 2009(6): 50-55. |

| [7] | G. Desanctis, M.S. Poole. Capturing the Complexity in Advanced Technology Use: Adaptive Structuration Theory. Organization Science, 1994(5): 121-147. |

| [8] | T.L. Griffith, J.E. Sawyer, M.A. Neale.. Virtualness and Knowledge in Teams: Managing the Love Triangle of Orgnizations, Individuals, and Information Technology. MIS Quarterly, 2003(2): 265-287. |

| [9] | B. Wernerfelt.. A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal, 1984(5): 171-180. |

| [10] | V. Sambamurthy, A. Bharadwaj, V. Grover. Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms. MIS Quarterly, 2003(2): 237-263. |

| [11] | J.C. Henderson, N. Venkatraman. Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations. IBM Systems Journal, 1993(3): 4-16. |

| [12] | J.R. Carlson, R.W. Zmud. Channel Expansion Theory and the Experiential Nature of Media Richness Perceptions. Academy of Management Journal, 1999(4): 153-170. |

| [13] | C. A. Vogt, S. I. Stewart, D. R. Fesenmaier. Communication Strategies to Reach First-time Visitors, " Journal of Travel & Tourism Marketing. 1998(7): 69-89. |

| [14] | E. Hoffman. The Effect of Race-Ratio Composition on the Frequency of Organizational Communication. Social Psychology Quarterly., 1985(4): 17-26. |

| [15] | A.H. Maslow. Motivation and Personality. Harper and Row Publishers, 1954. |

| [16] | X.L. Shen, M.K.O. Lee, C.M.K. Cheung, H. Chen. Gender Differences in Intentional Social Action: We-intention to Engage in Social Network-Facilitated Team Collaboration. Journal of Information Technology, 2010: 152-169. |

| [17] | M. Sawhney, G. Verona, E. Prandelli. Collaborating to Create: The Internet as a Platform for Customer Engagement in Product Innovation. Journal of Interactive Marketing, 2005(1): 4-17. |

2011, Vol. 1

2011, Vol. 1