2013年1月19日,新闻媒体公布了由中国科学院和中国工程院的两院院士评选的“2012世界十大科技进展新闻”,这些科技进展新闻均以具有显著艺术张力和视觉冲击力的美妙图解作为辅助,诠释其科学原理、科学过程和研究结果中的主要创新点。其中有7篇来自于顶级学术期刊Nature和Science。这一传播结构与“2012中国十大科技进展新闻”的宣传图片形成鲜明对比,其中,多达8项的反映中国科学成果的图片仅仅是工作场景的新闻照片,例如“大亚湾实验发现中微子新的振荡模式”,被Science杂志评选为2012年度十大科学突破之一,却在各类宣传报道中仅展示了大亚湾实验室的全景,其视觉表达形式没有精准地传播科学成果的科学内涵。

2006年,我国第一个以提高全民科学素质为目的的纲领性文件——《全民科学素质行动计划纲要》正式颁布,以拉近科学和公众间的距离、提升公民科学素养、促进科学更为有效的传播。近年来,中国的科研能力正在快速提升,越来越多的科学成果发表在Nature、Science、Cell等顶级科学期刊上。科学成果的视觉化表达能够跨越不同的文化背景、语言环境,通过感性直观的“读图”就可快捷接受传播信息、留下生动形象的记忆。但视觉表达不能仅仅停留在新闻照片和场景拍摄的浅表层次,更需要从科学原理的角度深度发掘、从传播学的角度精心策划、从艺术的角度精心设计,才能以更丰富的科学内涵、更生动的形象实现有效的传播效果。

二、 科学可视化与视觉传播人们的视觉经验与阅读行为正在发生转向:由基于印刷文本的阅读逐渐转变为基于视觉图像的解读。感觉器官是一切信息向人传播的通道,其中85%以上的信息来源于视觉,大脑中与视觉相关的神经元多达50%。就单一形式的传播途径来看,视觉信息传播的形式可以达到最大的传播效果。作为科学内容与视觉艺术的交叉,在计算机图形学领域近些年不断发展起来了科学工程与计算的可视化这一分支方向,同时为促进公众理解科学,在传播学领域从视觉传播角度也开始引起国内少数学者的关注。

1. 科学可视化:多学科交叉的新领域科学的可视化表达与科学本身一样历史悠久。传说,阿基米德被害时正在沙子上绘制几何图形。天象图(astronomical charts)也产生于中世纪。很久以前,人们就已经理解了视觉表达在数据理解与交流方面的作用。“科学可视化”(scientific visualization或scientific visualisation)又称“科学视觉化”、“科学计算视觉化”、“科学数据可视化”、“科学与工程可视化”,侧重于利用计算机图形学来创建视觉图像,从而帮助人们理解那些采取错综复杂而又往往规模庞大的数字呈现形式的科学概念或结果。科学可视化发端于美国国家科学基金会1987年关于“科学计算领域之中的可视化”的报告[1],目前英国的《大百科全书》把科学可视化列入信息科学下属的计算机图形学中的科学可视化分支,利用图片和动画的形式来展现对于各种科学事件的模拟,如恒星的诞生、龙卷风的演变等等……[2]。1991年,学者埃德·弗格森首次定义“科学可视化”是“一门多学科性的方法学,利用的是很大程度上相互独立而又彼此不断趋向融合的诸多领域,目标是作为科学计算与科学洞察之间的一种催化剂而发挥作用”[3]。2004年,Eppler和Burkard提出知识可视化(Knowledge Visualization)的概念,作为在科学计算可视化、数据可视化、信息可视化基础上发展起来的新兴研究领域,知识可视化领域研究的是视觉表征在提高两个或两个以上人之间的知识传播和创新中的作用。”[4] Remo A. Burkhard[5]认为可视化研究需要一个一般的框架来协调不同的独立研究领域,这些领域包括信息可视化、认知艺术、知识管理、传播学、信息架构、学习心理学、认知心理学等。科学可视化随着计算机图像处理技术的变革才逐渐发展起来,至今仍是一个跨学科研究与应用的新领域。

2. 科学成果的视觉传播:传播学的新领域Remo A. Burkhard认为可视化研究目前还存在着很多问题[6],首要问题是没能和传播学的大背景整合。从传播学角度来定义科学可视化,即科学成果的视觉传播,是对科学成果进行符号化提炼与视觉形式再现的过程,读者通过表征性视觉符号读取其所传达的科学意义,从而增进对科学成果的感受与理解,强化科学知识传播与扩散的效果。

视觉表征(visual representation)是符号与其指代物的关联,探讨如何用符号表现意义[7]。按照米歇尔的四分模式[8],在视觉传播领域,对视觉表征的研究应该一方面探讨表征的生产者与观者之间的关系,另一方面在符号的形式与符号的意义两个层面展开关于符号的能指和所指的研究。在视觉传播研究领域,国内大多数学者将研究对象投向影视、广告等传统视觉载体,缺少与自然科学内容的交叉研究,也有新媒体艺术家采用科学元素实现自发的艺术创作,但并不紧扣最新科学成果。《中国摄影报》的柴选在2009年借助一张科学摄影照片的案例首次提出“科学概念的视觉化”,是将目光投向科学成果视觉表达的唯一可考资料。

三、 科学成果的视觉传播案例分析视觉设计太过简单不能表达知识,信息量过大读者难以解读。据统计,最近5年来中国科研团队在Nature正刊上发表了306篇论文,封面故事8篇;Science正刊共发表 295篇论文,封面故事3篇;Cell正刊共发表 77篇论文,封面故事1篇。适合作为封面的科学成果展示图,一般要求论文作者自己提供,以确保内容的科学性和准确性,期刊主要从艺术审美方面以及封面故事选题的学科平衡角度来进行把关,顶级科学成果的封面故事由此产生。视觉表达在人文科学、公共文化等领域已是常态。自然科学成果的视觉化与一般意义上的视觉表达有相似之处但确实也有显著区别。虽然中国顶级基础科研成果的视觉化对美国的科学图片创作机构有较高的依赖,自主创作能力明显不足,但在最近几年也有若干视觉设计被顶级期刊采用。

严复曾在《天演论》中讲到:“译事三难:信、达、雅。求其信已大难矣,顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉”。“信”指意义不背原文,即是要准确、不歪曲;“达”指不拘泥于原文形式,译文通顺明白;“雅”则指译文时选用的词语要得体, 追求文章本身的古雅,简明优雅。“信、达、雅”是翻译工作的三个层次,而科学成果的视觉表达是对科学成果的理解和视觉符号化的“翻译”过程,其境界也有相似的层级结构。有效的视觉化方案要能准确表达科学核心原理,以富有新意的表达形式,达到让人赏心悦目的视觉效果,同时兼顾准确、新颖、美感这三个方面的要素。而其中,准确理解科学内容并进行恰当的视觉表征元素提炼与重组,是视觉化的核心要素。以下选取Nature、Science上的典型案例,结合笔者多次学术期刊封面设计的实践经验来展开分析。

案例1:马铃薯基因组测序图组:视觉指代须准确

2011年7月,以中国华大基因研究所为首的26家中外科研机构联合在Nature上发表了题为“块茎作物马铃薯的基因组测序及分析”的研究论文,破译马铃薯基因组序列对帮助科学家们从分子水平上了解马铃薯的生长、发育及繁殖过程,以及改良和提高马铃薯的品种、产量、品质和抗病性具有的重要意义。该项成果视觉表达的核心元素为:土豆、基因。我们用设计的两个版本图 1和图 2来作比较分析:图 1是最终采用稿,用薯片和薯条组成DNA的造型,表达“土豆”、“基因”这两个元素既简洁又直观,而图 2是一幅摄影作品,景深虚实呼应,突出土豆皮组成的DNA造型,加上后期制作的DNA影子更是可以准确表达“基因”的视觉元素信息,视觉效果的美观性很好。但图 2的表达硬伤在于:对“土豆”的视觉表达不够清晰、准确,而准确性是视觉符号指代的最基本要求。全世界大多数国家都会把苹果皮削的很长很长,而土豆皮则很少这样处理。在文化习俗上,双螺旋状果皮更容易将读者的理解指向“苹果”,而非“土豆”,如果封面标题是“THE APPLE GENOME”,估计效果完美,更何况画面中土豆居然呈现红色,也可能让读者误以为是红薯或李子,有几个人能轻易认出来这是土豆呢?

|

图 1 马铃薯基因组测序 |

|

图 2 另一个提交版本 |

同样是生物基因,本文作者在建设的CNS (Cell、Nature、Science)封面图库中发现了很多相似案例。例如Science中关于牲畜基因解码(图 3)、植物基因(图 4),甚至人类基因的封面故事。视觉表征元素都很简单,但要找到一个恰当的创意把两者结合起来就是设计的难点:牲畜基因的创意让DNA作为动物眼睛中明亮的光芒,而植物基因则以品种丰富的花卉和果实做了一个漂亮的插花,以影子来实现“基因”与“植物”视觉表征符号的结合,人类基因的表达则是用形形色色的人类头像组成DNA造型。

|

图 3 牲畜基因解码 |

|

图 4 植物基因解码 |

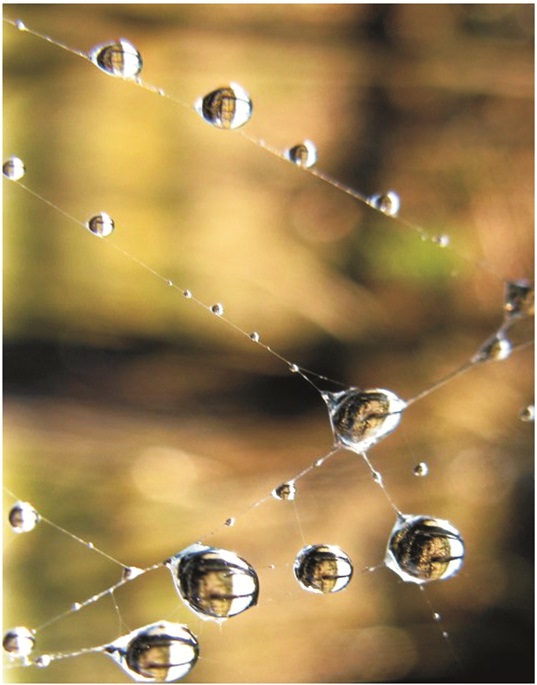

案例2:蜘蛛丝的方向性集水效应:特殊研究对象的展现

在有雾的早晨,蜘蛛网会闪闪发光,这表明它们能以很高的效率从潮湿空气中收集水滴。这种能力取决于蜘蛛网潮湿后所发生的一个结构变化。该研究成果出自中国科学院化学研究所江雷院士及其合作者。Nature的封面图片相对于右面这幅蜘蛛网的摄影而言,布局更为合理,巧妙的避开了期刊标题、封面文章标题等领域,画面右下方蜘蛛网有序的收集水滴作为视觉中心被突出,是在摄影作品上的重新构造,以此来弥补摄影作品布局和背景等的不完美因素。但Nature的这幅设计也并非无可挑剔:3D建模对于水珠的渲染效果不够逼真,质感更像钢珠,通透性不足,质感上若能接近图 6像摄影作品中的水滴效果就更好。

|

图 5 蜘蛛丝方向性集水效应 |

|

图 6 蜘蛛丝方向性集水效应 |

该设计的创意方式主要是展示科学研究的特殊对象——积水的蜘蛛丝。这种以研究对象展示为表现形式的创意是最简单、最直接的创意思路,直截了当的向视觉读者传达特定的研究领域和研究对象,在科学成果视觉设计尤其是在生物学领域中经常用到,例如2010年1月21日的Nature封面故事——华大基因临床检验中心的大熊猫基因组研究,以成都大熊猫基地提供的大熊猫照片为封面图片。在微生物以及化学等研究领域,通过显微手段观测到的微生物及微观世界的物质结构,也是相同创意思路的具体表现形式。

案例3:量子态自由空间隐形传输:把握封面设计的基本准则

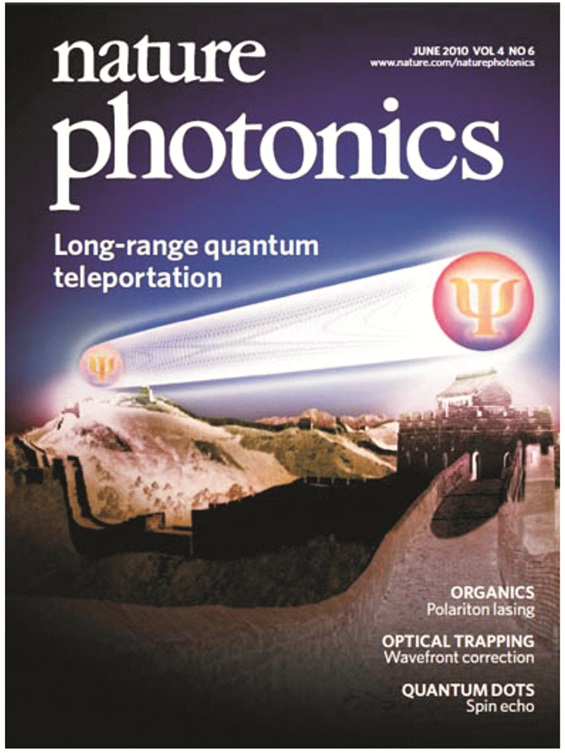

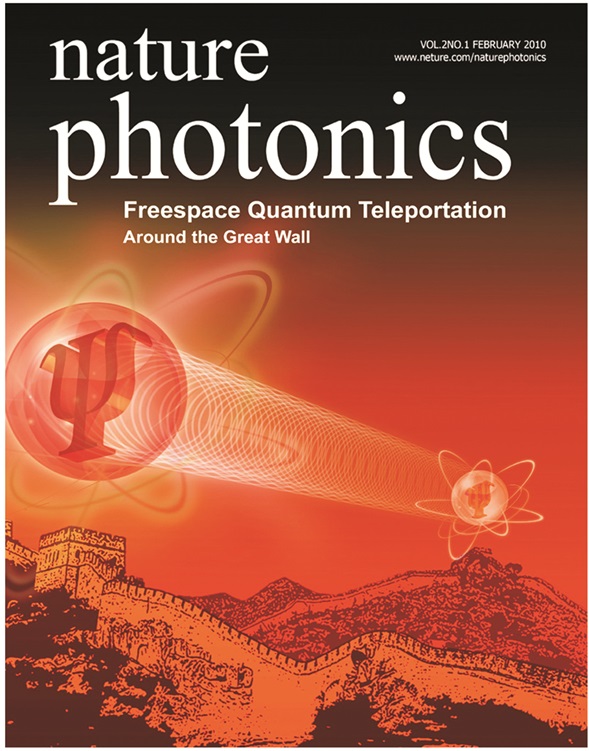

自2007年起,中国科学技术大学-清华大学联合小组在北京八达岭与河北怀来之间架设长达16公里的自由空间量子信道,并取得了一系列关键技术的突破,最终在2009年成功实现了世界上最远距离的量子态隐形传输,证实了量子态隐形传输穿越大气层的可行性。Nature出版集团随后通知作者潘建伟院士提供相关图片,将该项成果作为封面故事文章发表。在这项成果的视觉表达中,有几个核心元素:量子态、自由空间传输、长城。关于量子态的表达,符号“Ψ”是量子学领域经常用到的表达量子态的符号,量子是微观世界的粒子,在外观上可认为是球形的,于是将符号“Ψ”放进一个透明的球体内来表达量子态。而“自由空间传输”是该项设计视觉表达的一个难点,作为一种能量或者信息的传播,波的形式不能是发散状,波的发散传输会暗示传输的安全性低,容易被窃取,而量子传输恰恰是安全性极高的。设计团队与科研团队经过多个回合的沟通,最后确认用定向波的形式来表达自由空间传输,辅以长城作为背景,一方面因为在长城上进行了实验,更多的是表达中华儿女科教报国的爱国情怀。提交给Nature出版集团的样稿(见图 8),之后接到Nature的回复,表示对样稿很感兴趣,并询问了设计图中长城是否涉及照片版权问题。两个月后,Nature出版集团的网站上公布了封面图片,在最终设计稿的基础上又进行了再创造(见图 7),对于这样的结果当时整个团队都颇为纳闷,揣测了各种问题和可能,深感遗憾。时隔几年有过多次设计经验后回过头来看,当初的设计稿还是有明显缺陷的:画面上的长城以素描为效果显得杂乱,没有考虑到编辑排版时需要留出一些位置给其他封面标题,Nature封面上一般要放3个封面文章标题,这可能是个致命的问题,以至于Nature的美编重新建模做了一个干净的长城,并把中国红的色调改为了黎明时的湛蓝,整个画面很干净,简洁、明快,确实技高一筹。

|

图 7 量子态隐形传输 |

|

图 8 最初的提交稿 |

一张图片能够成为封面,是各种因素综合博弈的结果。要考虑的因素包括:(1) 视觉效果,选定的图片要符合关于封面那些形式上的东西,比如要有视觉冲击力,色彩要突出、简单,要有视觉中心;(2) 画面质量清晰且有锐度,聚焦、色温准确。(3) 如果是满幅图片做封面,图片应该是一张竖片而非横片;(4) 图片应考虑封面文字的预留,写上这期杂志最能吸引眼球的标题。封面图片设计应该充分考虑到这些基本要求,从而发挥设计的艺术化效果。

案例4:单分子拉曼化学成像:从学术图片到艺术设计

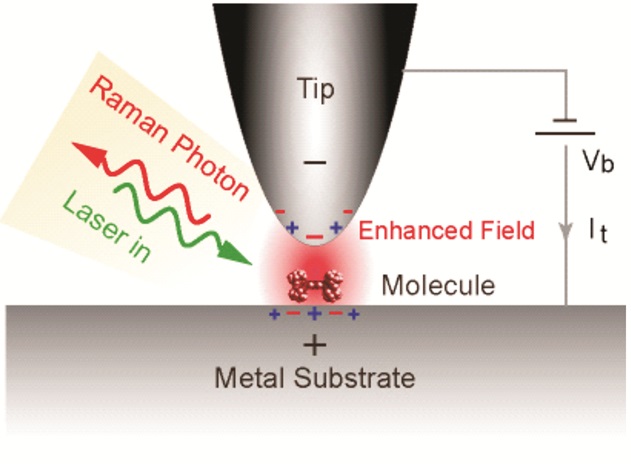

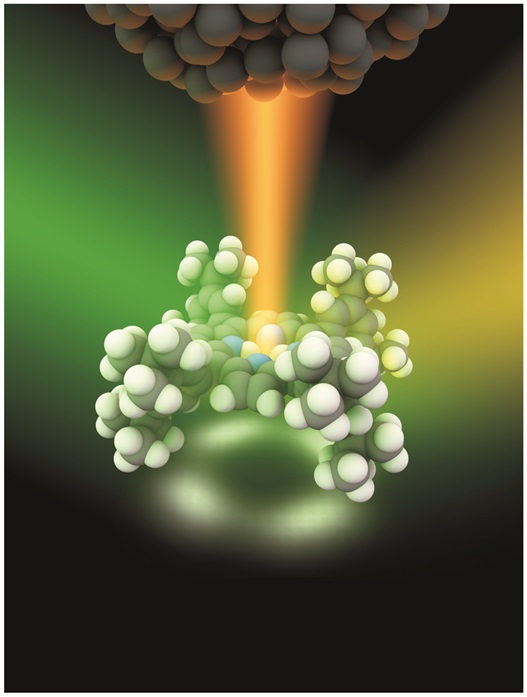

2013年6月6日,我国科研成果“亚纳米拉曼成像”在Nature上发表。由中国科学技术大学侯建国院士领衔的科学团队在高分辨化学识别与成像领域取得重大突破,实现了亚纳米分辨的单个卟啉分子的拉曼光谱成像,不仅最高分辨率达到约0.5纳米,而且还可识别分子内部的结构和分子在表面上的吸附构型。

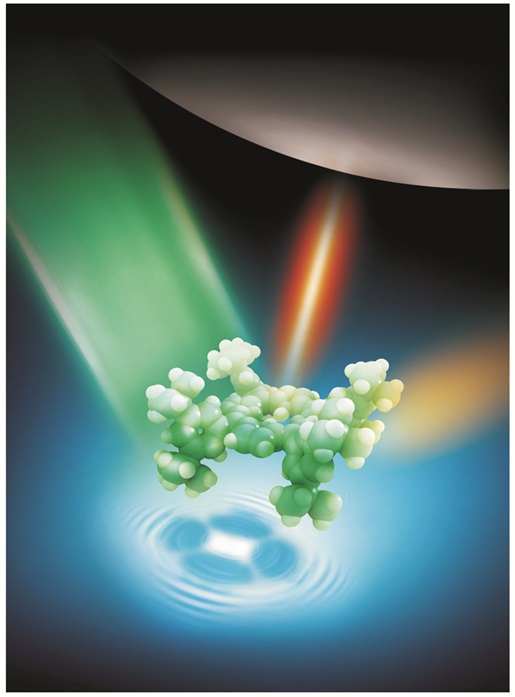

在视觉设计思路上,设计团队从该成果的核心实验原理示意图的学术图片(图 9)出发,将实验中的关键要素:卟啉分子、探针、暖色磁场、绿色入射光、暖色出射光这几个核心要素进行艺术化渲染,完成了两套不同风格的艺术方案:玉如意方案和科学写实方案。物质本身是无色的,什么颜色的光照射则呈现出什么颜色。当绿色的可见光照射单分子,分子像美玉般闪耀但缺乏结构性细节。但在绿色入射激光的激发下,处于STM纳腔中的卟啉分子受到高度局域且增强的等离激元光的强烈影响,使得分子的振动指纹信息投影在底面形成高分辨成像,可观测到低于一个纳米分辨率的分子内部结构。图 10的艺术形象不仅准确地反映科学原理与核心创新成果,而且是中西方文化交融的作品。闪亮的翡翠是一个典型的中国符号“玉如意”,代表“幸福和满意”。黑暗中明亮的光线昭示着关于宇宙起源的西方智慧——上帝说“要有光”,于是世界有了光明。图 11是实验过程微观摄影风格的设计,力求在视觉效果上展示微观世界的真实显微效果,金属探针是原子化的,卟啉分子也能够观测到原子结构。分子指纹以拉曼振动模式表现,在低速摄影效果下分子振动形成运动模糊,图 11为在高速摄影效果下看到分子清晰的静态效果。虽然由于Nature的选题因素在本期封面做了新闻专题,未能展示该项成果的视觉化设计,但这两幅视觉设计被国内外的传媒机构在24小时内反复转载,从全球的MSN、搜狐、网易英文新闻到各地市级媒体,可谓一夜之间遍地开花。

|

图 9 拉曼成像的学术图片 |

|

图 10 “玉如意”风格 |

|

图 11 科学写实风格 |

值得一提的是,两个风格各有不同的版本同时提交给了国内媒体,也通过Nature出版集团向国际媒体发布,但国内的《人民日报》、《科技日报》、《中国科学报》等机构几乎清一色的使用了玉如意风格的设计,而Nature出版集团、美国全国广播公司(NBC)等所有国际媒体都选择了科学写实风格的设计,不得不说在科学成果的视觉审美上存在着一定的中西方文化差异。

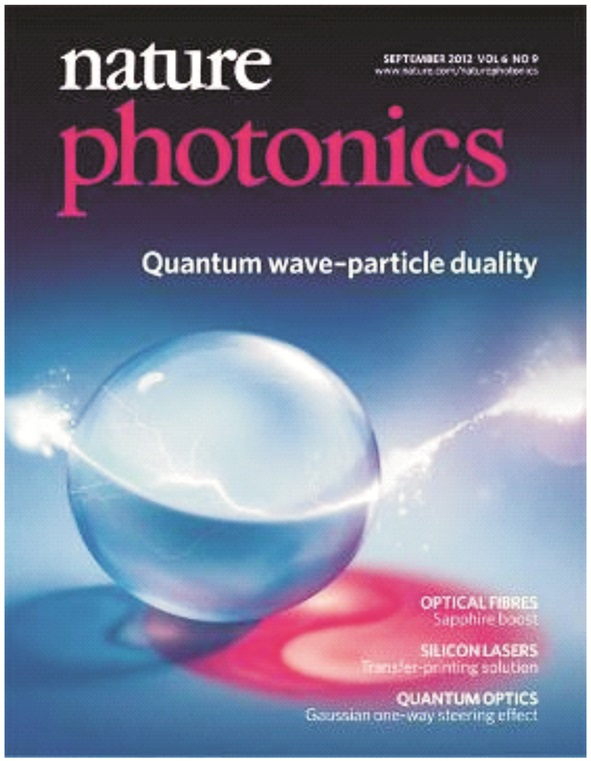

案例5:实验验证光子的波粒二象性:从科学思想到哲学思想

传统的实验要么证明光的波动性,要么验证光的粒子性,尚未有实验能同时验证光子的波粒二象性,2012年9月中国科学技术大学的郭光灿院士小组实现了惠勒的量子选择性延迟实验,一次实验同时验证了波粒二象性。该校科技传播系的王国燕以郭光灿院士的“惠勒的量子选择性延迟实验”为内容设计的视觉展示图发表在2012年9月的《自然·光子学》封面上(图 12),并作为图片成果登入Nature图片著作权库,使得该项成果成为了Nature的封面故事文章。设计图创意则来源于老子关于万物起源的思想,语出《道德经》四十二章:“道生一,一生二,二生三,三生万物,万物负阴而抱阳,冲气以为和”。在光学研究史上,物理学家玻尔曾使用中国的太极图来阐述光具有波粒二象性,波动性和粒子性这两种属性既对立又互补。因此,太极图是表达波粒二象性的最恰当元素,但太极图的正面表达意识形态性较强,也难以让人和自然科学尤其是光学研究产生联系。在寻求科学原理视觉表达创意的过程中百思不得其解,浏览了大量的相关素材,偶然看到水晶球光影效果(图 13)的设计素材时才茅塞顿开。于是在创意设计上,借用光感透明的水晶球表征放大的光子,用一道绚烂的火花来表征我们想要解开谜团、了解光的真相,用太极影子隐喻实验探测到光的特征:所有的科学实验都是通过各种测量得到真相的投影,从投影中来还原真相,而在科学研究中对于真相的追求是永无止境的。

|

图 12 光子的波粒二象性 |

|

图 13 创意参考素材 |

科技哲学主要探讨科学的本质、科学知识的获得和检验、科学的逻辑结构等有关科学认识论和科学方法论方面的基本问题。科学研究有效解决了科学问题,则可能接着升华到探讨类似于科学哲学理念和思想、科学精神、科学技术对社会的影响这一涉及到观念性的表达层级,这种兼具科学性与公众所熟悉的哲学思想的视觉表现更容易引起社会公众的共鸣,也更容易被公众所理解,对于提升科学成果的传播具有良好的效果。

四、 小结在视觉化创作中,科学图像的视角必须有理性的渗透:视觉表达的是研究对象的结构,科学原理的解释或者实验过程的解释。科学图像视觉表征常见的主要类型如下:(1) 展示科学研究的对象(宏观:生物类)或研究对象的结构(微观:化学类);(2) 揭示科学原理,在学术图片的基础上美化处理,或以视觉暗语的方式揭示科学原理;(3) 实验过程中某个美的瞬间的放大;(4) 把“研究的问题”视觉化,展示某一问题、困境或冲突;(5) 科学对社会的影响,科学研究结果在未来社会应用的描画。(6) 科学的哲学层面的深层含义的表达。不同的学科具有不同的视觉化表现特征,即使在同一学科内,不同类型成果如:(1) 探索性研究(exploration research);(2) 描述性研究(descriptive research);(3) 解释性研究(explanatory research)等在视觉化表现形式上也可能有不同的倾向。视觉设计应“从视觉注意力的吸引开始,通过编排元素合理的视觉安排,营造视觉生理的舒适与愉悦,从而引起心理的美感体验和认知理解。把需要传达的信息,通过极具逻辑性的视觉流程,引导受众的视线按照设计者的意图去感觉,以最合理的顺序,最轻松有效的感知方式,获取最佳印象,产生良好地心理反应,实现传达和沟通的目标”[9]。

深入研究顶级科学成果视觉化的方法、规律、特征,是基础科学与视觉传播交叉发展的新方向。美国麻省理工学院科学可视化领域的著名学者Felice Frankel曾成功为十多篇发表在Nature/Science系列期刊的科学成果设计了视觉展示图,极大的提高了麻省理工学院的科学成果成为Nature/Science封面故事文章的比例。科学的艺术化,艺术的科学化,是科学与艺术融合发展的必然趋势。期待着中国新生代的创意者能够将科学和艺术有机融合,以更加生动与深刻的视觉形象走向国际科技新闻,从而促进科学成果的大众传播。

| [1] | McCormick BH, DeFanti TA, Brown MD. Visualization in scientific computing computer. Graphics, 1987, 21(6). |

| [2] | Britannica Online Encyclopedia. "Scientific visualization", 29 April 2008. Retrieved 11 July 2008. |

| [3] | Ed Ferguson et al.Computer Graphics Career Handbook. ACM SIGGRAPH. 1991. http://old.siggraph.org/education/curriculum/projects/career_handbook/schandbk1.pdf |

| [4] | 赵国庆. 知识可视化2004定义的分析与修订. 电化教育研究, 2009(3): 15-18. |

| [5] | Burkhard, R. Learning from Architects: The Difference between Knowledge Visualization and Information Visualization. in:Eight International Conference on Information Visualization (IV04), London, 2004: 7. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1320194 |

| [6] | Burkhard, R. Learning from Architects: The Difference between Knowledge Visualization and Information Visualization. in:Eight International Conference on Information Visualization (IV04), London, 2004: 7. http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1320194 |

| [7] | 赵国庆. 知识可视化2004定义的分析与修订. 电化教育研究, 2009(3): 15-18. |

| [8] | W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: The University of Chicago Press, 1994. |

| [9] | 朱静秋, 张舒予. 信息技术支撑下的视觉素养培养(下). 电化教育研究, 2005(4): 30-36. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3