科学技术的进步赋予人类空前的力量,使人类基本上能够按照自己的目的和方式来改造自己的将来。在此同时,也带来一些负面效应和伦理挑战,这些问题已经构成了文明社会可持续发展的巨大威胁。在科学的社会化和社会的科学化的进程不断加快的今天,如何更好地发展科学技术越来越成为广大社会关注的一个重要问题,而责任问题也成为其中的焦点之一。

责任是社会生活和社会关系对现实的人的现实要求,而与科学本身及其科学所内含的内容没有关系[1],因此有关科学的社会责任问题实际上就成为科学家的社会责任问题,也就是对于科技活动的负面效应以及后果,科学家是否应该承担社会责任?应该承担怎样的社会责任?科学界和全社会对此也进行了长时间的深入讨论和思考,2007年2月中国科学院、中国科学院学部主席团在其发布的《关于科学理念的宣言》中也进一步明确了科学家的社会责任。本文通过对“科学家的社会责任”问题的由来及演进的梳理,进行了责任概念的结构分析,进而阐释了科学家社会责任的具体内涵。

一、 “科学家的社会责任”问题的由来及演进对科学家社会责任的认识,并不是在科学家社会角色的出现或科学作为一个社会建制时开始的,而是人们在寻找解决科学技术带来的不良后果的办法时才认识到的。20世纪30年代,以贝尔纳、李约瑟、斯诺等人为代表的一批英国学者首先明确地提出“科学家的社会责任”问题。

20世纪初,科学出现了巨大的发展,相对论、量子力学的建立,以及生物化学、遗传学的发展等,“这些都是在科学家们个人一生中相继迅速发生的变化,迫使他们比前几个世纪的科学家们更加深入得多地去考虑他们自己的信念的根本基础。”[2]与此同时,科学与社会的经济、政治问题有了紧密的联系,使得科学家深刻认识到他们的科学工作并不终止于实验室,从而开始反思科学技术的价值,关注科学和外部社会的关系,思考各种影响科学事业发展的因素。

二战把“科学家的社会责任”问题尖锐地表现出来。战争向科学和科学家提出了一个不可回避的问题-是屈从于政治、参与战争还是用科学保卫和平。在德国纳粹主义残酷迫害犹太人科学家并威胁到世界和平时,国际和平运动科学委员会于1936年在布鲁塞尔讨论了科学家在战争形势面前所应有的社会责任。尽管存在着意见分歧,但是绝大多数科学家都把反对战争、维护世界和平看作是科学应有的责任。二战爆发后,大多数同盟国的科学家都参与了军事武器的研制,而原子弹的使用更使许多科学家在道德伦理判断上陷入进退两难的境地, 并使得科学共同体对其社会责任有了更为深刻的理解。

二战结束后, 科学共同体对科技成果被越来越多地用于军事目的,特别是对原子弹和氢弹巨大威力感到普遍担忧,也更进一步意识到他们对维护世界和平与发展所应承担的责任。1955年有三个著名的科学家宣言相继发表:4月12日,18位联邦德国的原子物理学家和诺贝尔奖得主联名发表《哥廷根宣言》;7月9日,英国哲学家罗素在伦敦公布了由他亲自起草、包括爱因斯坦在内的其他10位著名科学家联名签署的《罗素-爱因斯坦宣言》;7月15日,52位诺贝尔奖得主在德国博登湖畔联名发表《迈瑙宣言》。这三个宣言都呼吁各国科学家行动起来反对核战争,敦促各国政府放弃以武力作为实现政治目的手段,表达了科学家强烈的社会责任感。1957年7月, 来自10个国家的22名科学家在加拿大帕格沃什召开了第一次“科学与世界事务会议”。在会议上,与会代表一致认为, 科学家在他们的专业工作之外最重要的责任是尽力去阻止战争,帮助建立一种永久而普遍的和平,他们可以通过向公众宣传科学的破坏性和建设性潜力来做贡献,也可以利用帮助制定国家政策的机会来发挥作用。

20世纪70年代以来, 新的科学技术发展突飞猛进, 特别是生物技术和电子信息技术的革命创造了巨大的生产力, 在科学共同体乃至社会也引起了许多关于核能的社会控制、DNA基因重组、器官移植、安乐死、人工授精以及克隆人等方面的争论,“科学家的社会责任”也是这些争论的焦点之一。在许多争论中,发生在70年代的DNA基因重组争论是科学家的社会责任的典型表现,在政府和社会尚未干预之前,科学共同体对科学自觉地实行控制,这在科学史上是前所未有的。

这次争论最初的主题是重组DNA技术是否会引起“生物危害”。当重组DNA实验刚刚起步时,一些分子生物学家就敏锐地意识到在理论上存在这种潜在的危险性。在1971年的长岛冷泉港实验室讨论会,以及1973年6月戈登核酸会议和1975年的第二次阿斯拉姆国际会议上,分子生物学家讨论了生物技术可能导致的危害,并进行了不同观点之间的争论。争论的主要结果是科学共同体对其研究进行“自我约束”,并制定了相关的规范。但是在此之后的立法活动又引发了科学共同体的反法律控制运动以维护科学的自主性。[3]

这场争论超越了技术问题本身,广泛涉及到科学技术的社会风险,科学与人类进步、与人的基本权利的保障,科学的自主权与社会立法控制等多方面的关系。它不仅表明科学技术与现代社会生活的联系愈来愈密切,也充分反映了科学共同体对科学技术的负面影响以及对科学家的社会责任的全新认识[4]。

这场争论的意义还在于科学家自觉地把自己的研究成果与整个人类的利益联系起来,积极地对其研究进行评估,自觉地控制自己的研究行为,并对未来的科学技术的发展产生了重要的影响。1999年6月26日至7月1日,联合国教科文组织和世界科学联盟发起在匈牙利布达佩斯召开了“科学为世界21世纪服务:一项新任务”会议,明确了新世纪科学工作面临的挑战和根本任务以及科学的价值、科学的精神、科学的责任等内容,并形成两个核心文件, 即《科学和利用科学知识宣言》和《科学议程-行动框架》。

在“科学家的社会责任”问题的演进过程中,发生了一个明显转向,起初“科学家的社会责任”主要限于科学的社会应用方面,涉及到的是科学与外部社会的关系,并不涉及科研工作本身,其内涵在于科学家有责任防范利益集团对科技成果的非理性利用。但是,随着新的科学技术革命的到来,科学与社会的关系也更加复杂,科学的社会后果不仅仅在于其应用,甚至在科研工作过程之初或者之中就可能出现,因此如何应对和处理不断出现的新情况和新问题成为“科学家的社会责任”的重要内涵之一。

二、 责任概念的结构分析当前,绝大多数科学家进行科学研究时要涉及到各种社会因素。这样,科学家进行创造,也要为创造的后果承担责任。正如美国物理学家萨姆·施韦伯指出:“科学事业现在主要涉及到创造--设计以前从来没有的存在过的物体,创造概念框架去理解能从已知的基础和本体,体现其中的关系性和新奇。明确地说,因为我们创造这些物体和表述,我们必须为它们承担道德责任。”[5]

从实践来看,“科学家的社会责任”问题的演进历程是科学家对科学的全面认识的自我反省过程,主要涉及的是对科学技术负面影响及其成果的不当使用的思考。这里实际上存在两个问题,一是这种关于后果的责任是否应由科学家来承担,二是这种责任是否涵盖了科学家的社会责任呢?

责任与人的生存和幸福密切相关,在人类社会中占据着越来越重要的位置。虽然“责任”是我们在日常生活中最熟悉的道德用语之一,但是责任概念在以往一直不是伦理学的主导范畴,原因之一就在于责任概念主要是被使用在具有法律意义的“归责”问题之上。从字源上来看,责任(德文Verantwortung, 法文responsabilité, 英文responsibility)在西欧国家的语境中,大都源自于中古世纪在罗马法中所使用的法学术语,如respondere, responsio, responsum等,其本义是(在法官之前)对被指控的问题的回答。

在法律意义上,当行为主体、行为和损害事实相联系时才进入责任领域。一个被认定需要负责任的人,必须符合三个条件:第一,他必须在身体运动的物理能力上,被确定是某个后果的肇因者;第二,他必须在行为决定的心理能力上,被确定是自由意志的行使者;第三,他的行动必须在规范的解释上,被主张是对某一种价值的损害。在此,前两个条件构成“行动归属”的判断,透过这种判断使得一个外在经验描述的物理运动过程,被归属成是一个人故意的行为。把这两个条件与第三个条件联系起来做考虑,才共同构成对责任的判断。从在历史上早已经行之有效的法庭审判制度来看,法官进行审判的过程,同样是要先做事实的采证,以确定被告是否为伤害的因果肇因者。然后,再让被告(或辩护人)就他当时所处的情境或心智状态而为自己的行为申辩。最后,才根据法律条文(成文化的价值判断)的解释而决定处罚的轻重程度。可见,法律审判的程序即是使责任归责制度化建构的表现。[6]

责任归责有程度轻重不同的问题,如果要做出恰当的判断,就必须将上述三个条件之间的关系联系起来,对行动进行规范的解释,特别要综合考虑行为人的过错问题。正如黑格尔所说,“行为只有作为意志的过错才能归责于我,我的意志仅以我知道自己所做的事为限,才对所为负责。”[7]一个人即使的确是一个行为后果的肇因者,但如果他是无心的、或结果是他不可预见的,则他可以要求减轻或免除责任。

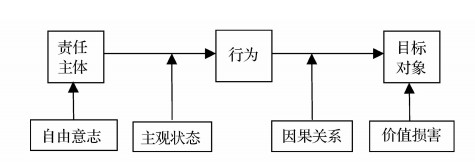

因此,责任概念的分析是通过行为将责任主体与目标对象联系起来的价值规范解释,主要考察目标对象的价值损害程度、行为与损害的因果关系、责任主体是否具有自由意志以及责任主体在实施行为时的动机、预见性等主观状态,见图 1。按照以上的逻辑,简单地说,科学家对科学技术负面影响及其成果的不当使用承担责任的条件是:①对行为后果具有直接的因果关系,也即致使了存在价值损害后果的发生;②具有自由意志;③对行为后果具有一定的预见性,也即知道行为可能产生的后果。但是在具体的实践中,责任的认定是一件非常复杂的事。

|

图 1 责任概念的结构分析 |

从以上来看,法律意义上的责任概念只针对已经发生的行为,并限于产生价值损害或不好的具有现实意义的行动结果,因而这类的责任可称为“后果责任”,它忽略了道德价值的损害以及对某些善或好的价值之实现的预先承担。对于科学家来说,避免有害只是责任中的一小部分,他们的主要任务还是做有益于人类的工作。在这个意义上,法律意义上的责任概念并没有穷尽责任的所有内涵。

三、 科学家的职业责任和伦理责任在当代语境中,责任一般与社会角色有关,指分内应做的事和没有做好分内应做的事而必须承担的过失或责罚,也就是“应尽的责任”和“应追究的责任”[8]。由于这些责任的承担是在行动结果产生之前事先加诸于行为主体的,不是像法律意义上的归责只限于“后果责任”,所以它们更多意义上具有功能性的特点,主要体现在与职责相关的道德责任。

道德责任是由社会规定的人们的利益关系所决定的,相关责任主体并不是孤立存在于社会关系之外而是存在于社会关系之中,并以这样那样的方式对人们的利益产生不同程度的影响,这种利益关系要求相关主体履行和承担相应的责任。责任是知识和力量的函数,在任何一个社会中,总有一部分人,例如医生、律师、科学家、工程师或统治者,由于他们掌握了知识或特殊的权力,他们的行为会对他人、对社会、对自然界带来比其他人更大的影响,因此他们应负更多的伦理责任,需要有特殊的行规来约束其行为。[9]应该说,这种道德责任在科学建制化就存在,尽管在当时并不为人所认知和重视。随着时代的发展,这种道德责任不断被赋予新的内涵,一方面体现了科学活动的特点,具有全球普适性,另一方面,也反映了各个国家和社会对科学的具体要求和期望,具有一定的差异性。

科学和科学研究属于现代社会的有机组成部分,得到了社会的广泛信赖和认同。担负创造知识活动的科学家,通过自己的专业活动探索真理,也负有重大的职业责任。在自觉参与建立和维持科学与社会健全关系的同时,必须确立科学研究的行为逻辑规范,正确而正当地展开科学家的行为。

科学技术的迅速发展和广泛应用,使科技同政府、企业、市场紧密联系起来,也使得科学家不在限于“象牙塔”而呈现角色多样化的特征。在这种状态下,不可避免地出现种种利益冲突,从而更加彰显履行其科学家身份所赋予职业责任的重要性。当前,这种职业责任一方面要求科学家坚持高标准的科学尊严和质量控制,更加谨慎地利用自己手中的“科学权利”,另一方面也要积极参与国家和社会事务,与人共享自己的知识、与公众进行交流和教育年轻一代,为更好地发展科学事业、更好地利用科学服务于国家、社会履行自己的社会职责。

20世纪80年代以来,随着经济社会的高速发展,人类社会相应进入到一个高风险时代。由现代科学技术飞速发展所带来的各种可能风险在一定程度上已经超越了人类思维所能达到的范围,对这些风险的防范和治理也已经具备了人类意识所无法企及的特征。人类运用现代科技所产生的行动范围,已经无法被限定在有意志决定与可预见的目标设定之间,而是出自于许多彼此毫无牵连的主体,他们各自针对自己的行动目标而做出不同的决定,这些行动的结果彼此相互影响,而且在每一行动后果产生之后,仍以累积性的附带效应继续产生更多、更复杂的行动结果。科技行动的这种累积性效应在所谓的协同效应中,更难界定它的行动主体与行动结果之间的因果关系[6],这也使得尤纳斯等伦理学家提出了“共同责任”、“未来责任”等“关切的责任”,这一类的归责模式更需要普遍遵守的社会伦理价值规范来约束,通过“责任伦理”,将良知作为“内在的法庭”来弥补法律意义上他律的不足,此时责任概念也成为伦理学中的一个关键性范畴。

这种伦理责任是一种预防性、前瞻性的责任,在时间的向度上是前瞻的,在价值判断的关联上,是针对善的价值的实现。尽管面临着行为主体复杂、因果关系不确定等责任冲突,但是对于科学家来说,一方面因为科学技术本身成为了现代社会的重要风险源,另一方面由于他们掌握专业的科学知识,具有更大的责任能力,理因承担比一般公众承担更多的伦理责任。这也要求在科学家在科研活动中具有相应的伦理意识,更好增进人类的福祉,促进科技与伦理之间协同发展。

四、 当代科学家面临的社会责任当前科学已经成为一个社会事业,在社会的各个领域发挥着巨大的作用。当人们对科学寄予更大的期望时,也就意味着科学家承担着更大的责任。总体来看,科学家作为一个特殊的社会职业,不仅要从事科学研究,拿出高质量的科研成果奉献于社会,在履行“求真”的内在责任的同时,还要承担相应的“后果责任”、“职业责任”和“伦理责任”。

科学家应关注科学成果的社会后果,自觉地规避科学技术的负面影响,承担起对科学技术后果评估的责任。鉴于现代科学技术存在正负两方面的影响,并且科学家掌握了专业科学知识, 他们比其他人能更准确、全面地预见这些科学知识的可能应用前景, 他们有责任去预测评估有关科学的正面和负面的影响,防范科学技术的非理性应用,并采取必要措施积极应对科研过程中的(潜在)社会风险,一旦发现弊端或危险,应改变甚至中断自己的工作,必要时向社会示警。

科学家应承担其科学家职业角色所赋予的时代责任。鉴于现代科学的发展引领着经济社会发展的未来,这就要求科学家必须具有强烈的历史使命感和社会责任感,珍惜自己的职业荣誉,勇于承担作为科学家职业角色的社会责任和义务,加强职业道德建设,避免把科学知识凌驾其他知识之上,避免科技资源的浪费和滥用,积极参与政府的科技决策,重视科学教育,确保科学的持续、协调发展,重视科学传播,促进公众全面、正确地理解科学。

科学家应为人类社会可持续发展承担起一种“关切”的伦理责任。鉴于现代科学技术的巨大能力,而当代科学技术的试验场所和应用对象牵涉到整个自然与社会系统,新发现和新技术的社会化结果又往往存在着不确定性,而且可能正在把人类和自然带入一个不可逆的发展过程,直接影响人类自身以及社会和社会发展,因此必须彻底改变对待发展问题,尤其是对待发展中的社会、人和环境问题的态度和方法,这也要求科学家必须更加自觉地遵守人类社会和环境的基本伦理,珍惜与尊重自然和生命,尊重人的尊严和权利,充分考虑我们对当代任何子孙后代所担负的责任,利用科学促进人类社会持久的和平和可持续发展。

随着科学技术和社会的发展,科学家社会责任的内涵也在不断丰富和发展,科学前沿越来越逼近人类伦理的道德底线,“to be or not to be”成为每个科学家必须做出的艰难选择。社会责任既是科学事业赋予科学家的义务,也是时代发展赋予的历史使命。科学家只有严格遵守相关的行为规范和道德操守,加强道德自律,通过科学共同体的共同努力来树立社会责任意识,科学才能成为使所有人受益的共同财富。

| [1] | M. Bridgstock, D. Burch, J. Forge, J. Laurent, I. Lowe.科学技术与社会导论.刘立等译.北京:清华大学出版社. 2005:64. |

| [2] | J. D.凡尔纳(英).科学的社会功能.新疆:新疆青少年出版社. 2005:12. |

| [3] | 朱静生. 重组DNA研究:一场关于潜在的"生物危害"之争. 自然辩证法通讯, 1990(2): 32-40. |

| [4] | 莫少群. "科学家的社会责任"问题的由来与发展. 自然辩证法研究, 2003(6): 50-53. |

| [5] | Schweber S.S. Physics community and the crisis in physical theory. Physics Today, 1993(4): 34-40. |

| [6] | 林远泽. 责任伦理学的责任问题-科技时代的应用伦理学基础研究. 台湾哲学研究, 2005(5): 297-343. |

| [7] | 黑格尔.法哲学原理.范扬, 张企泰译.北京:商务印书馆. 1982: 119-120. |

| [8] | 谢军. 责任论. 上海: 上海人民出版社, 2007: 28. |

| [9] | 曹南燕. 科学家和工程师的伦理责任. 哲学研究, 2000(1): 45-51. |

2011, Vol. 1

2011, Vol. 1