在SSK的研究群体中,迈克尔·马尔凯是较早通过经验研究阐述SSK观点的科学社会学家。从20世纪80年代开始,以他为代表的约克学派开拓出话语分析方法以试图走出定性研究方法论困境。国内,已经有专著相关章节或者专文评介马尔凯科学话语分析方法,但这些研究更注重马尔凯话语分析方法在SSK中的地位和意义,描述方法梗概,而没有深入探讨其方法基础。①如今,话语分析方法在STS中已经不太有影响了。②但形成强烈对比的是,他的心理学弟子却成功地用话语分析方法影响了英国社会心理学研究,并且就像当初的SSK一样,从英伦本土开始反攻到了美洲大陆,并极大地影响了定性分析方法传统。这种不对称的状况留给了我们一个非常值得探讨的问题:无论是科学社会学还是社会学本身,现在我们或许应该认真回顾马尔凯以及科学话语研究文献,回顾他的方法,并发掘其应用价值。另外,在国内社会心理学界,关于话语心理学的具体方法实践,也少见比较详细的讨论。就此,本文主要评述马尔凯话语分析方法的基本方法实践模式及其发展,主要讨论如下几个问题:其一,马尔凯话语分析方法的起源及其与马尔凯70年代SSK工作的关系;其二,马尔凯与吉尔伯特在“潘多拉”系列文章和专著中体现的话语分析方法的基本模式与新文学形式实践的关系;其三,介绍马尔凯90年代的社会话语分析。最后,初步探讨马尔凯话语分析方法的方法意义。

①对科学知识社会学的详细评述,参见参考文献[1],其中约克学派见[1]242-280;关于马尔凯话语分析研究论文,参见[2][3][4]。

②参见[5],文中所绘制的STS文献伴词分析中已经没有马尔凯的位置,也没有列出马尔凯的参考文献。

一、 马尔凯话语分析方法的缘起按照马尔凯在其具有纪念意义的论文集《科学社会学理论与方法》[6]中自己的说法,他的学术生涯经历了三个阶段,这三个阶段各有其方法论思想特点:20世纪70年代初期的年轻的马尔凯,致力于研究自然科学知识生产的社会过程,以研究科学发展的模式、科学规范、科学共识等既衔接默顿学派的传统领域,又瓦解默顿学派的核心观点为特点;在70年代末到80年代初,致力于科学话语分析,富有代表性的著述便是与吉尔伯特合撰十多篇论文以及在论文基础上形成的著作《打开潘多拉魔盒:科学家话语的社会学分析》[7];随着话语分析的深入,进入到第三阶段,新文学形式的试验阶段,以《科学家的反唇相讥》一文开始,《词语与世界:社会学分析形式的探索》[8]为代表。出版《科学社会学理论与方法》时,马尔凯已经55岁,在致谢词中略有烦闷地提及那些极力阻止其论文发表的评议者。在1990年后两年左右,马尔凯有过短暂的沉寂,但随即又投入了人类胚胎研究的相关争议中,连续发表了10余篇相关专文,并出版了一本著作[9],但基本上延续此前形成的话语分析表述方式。①不过,不论怎样划分其学术生涯阶段,马尔凯始终关注的一个问题就是社会学研究方法。相关文献显示,大约是同埃奇一起研究射电天文学进行大量访谈研究时,马尔凯开始关注社会学方法论问题。①在文集《科学社会学理论与方法》中,马尔凯把有关方法论的三篇文章放到了第一部分,从这三篇文章中,我们可以大致看出科学话语分析方法的缘起。

①在对马尔凯《科学社会学理论与方法》写的书评中,科林斯把马尔凯的学术生涯分为四个时期:新库恩科学社会学时期、科学知识社会学时期、话语分析时期,以及新文学形式时期。[10]

①这项研究标志着马尔凯学术研究的一个重要新起点。在这项研究中,马尔凯收集了相当丰富的访谈资料,研究了默顿-库恩科学社会学的诸多议题,并以此形成了其科学知识社会学的诸多重要观点,批评了默顿学派的核心内容,也以此与默顿学派产生了重要的交集。

在《关于方法论的两个冲突性结论》一文中,马尔凯明确地提出了方法论研究问题的重要性,采纳了现象学和符号互动论对传统实证方法论提出的批评意见,尤其提到“4.许多社会学证据是在研究者和研究对象之间进行不同形式的社会互动过程中形成的。5.当不可能消灭这样的互动时,似乎就有必要说明证据在不同的研究背景中形成的有关理论。6.目前,这种类型的正式理论整个说来是缺乏的。”[6]30-31换言之,访谈的内容,还有可能包括其他的一些数据资料,必须经过解释,不能够直接拿来作为证据。并且,在科学社会学这样的一个新的研究领域,“有机会或多或少地从头开始构建明确的方法论理论,也有机会开展进一步的研究以便改进这些理论”[6]31。到70年代末,在与吉尔伯特共同研究生物化学家们围绕“化学渗透假说”的科学争论时,马尔凯发现他遭遇到了更加严重的方法论困境:“我发现我的经验越仔细、具体和系统,越不可能对我试图描述和解释的社会行动提出一个令人满意的解释性说明。”[6]7但马尔凯没有能够提出一个更加清晰的关于话语分析方法产生来龙去脉的说明。②如果我们参照阿什莫的说法,话语分析方法当初最早应该是伍尔加和吉尔伯特向马尔凯提出,但遭到了马尔凯的反对,甚至还为此吵架了[11]140-142。但后来马尔凯接受了他们的意见。到话语分析方法开始形成时,对于分析方法的优先权问题,似乎也有一些争吵[11]。这很多方面的细节局外人往往不太清楚,而局内人往往会顾左右而言他。总之,话语分析方法的产生,相当程度上因应了当时SSK研究的诸多方法困难,是一个集体的产物。这个集体的核心成员包括马尔凯、吉尔伯特、耶利、波特(J. Potter)、伍尔加,以及平奇、维斯雷尔(M. Wetherell)等,后来还有阿什莫等①。这个学术团队的领导人物是马尔凯,当时他已经是约克大学的社会学教授,声望已经走出英国本土,开始受到美国主流科学社会学认可。这些核心成员涵盖了不同的知识背景:波特对社会心理学研究非常熟悉,当时正“流浪”到约克大学跟随马尔凯完成其博士论文;吉尔伯特是马尔凯较早的博士生,并且一直是马尔凯的合作者,尤其是对生物化学科学争论的研究把他们紧紧联系在一起;耶利当时也是马尔凯的博士生;伍尔加当时是一位到处访学的年轻学者,对人类学方法和常人方法学都有深入的理解。如果有文献能够更进一步深入探讨这个学术群体,我们还能发现更多的相当活跃的正式和非正式的网络以及流通于这些网络的各种各样的新思想。就是这样的一个群体,围绕着方法上的核心疑难以及SSK本身的研究问题,不断地寻找各种思想资源,并将其运用到自身的研究中。这些思想资源包括但不限于功能语言学、符号学、社会心理学、常人方法学、民族志、库恩哲学等等,而最终方法和理论的形成不属于上述任何一种,核心只有一个:能解决实际的研究问题,走出一条新的研究路线就行。

②“我对接下来发生的事情无法提供一个明确的说法。随着我工作的继续,其原因将变得清楚明了。”[6]7

①阿什莫介绍了他参与的1983-1986“话语分析与反身性讨论班”的情况(参考文献[11]224-225)。但相关迹象表明这个研究群体在1980年前就开始集体探讨话语分析研究了。

因此,在叙述和探讨马尔凯话语分析方法时,如何选择相关文献是一个不容易理清的问题:如何确定哪些是马尔凯本人的?哪些不是他本人的?哪些看起来是他本人的却是他人的?哪些看起来是他人的却是最终是马尔凯本人的?等等,都是不好判断的问题。这里也没有能力去解决这些问题,好在我们的目的限于整理他的话语分析的基本方法,所以就遵照基本的署名原则,以马尔凯本人或者与马尔凯合作署名的文献为基本依据(具体见参考文献)。

二、 马尔凯话语分析方法元素雏形探寻马尔凯话语分析方法的雏形起源,恐怕要追溯到他对科学共同体规范的研究。在对这一经典科学社会学研究议题的探讨中,埃奇和马尔凯发现,并不存在默顿学派所说的对科学规范的严格遵守。“然而看起来,并不存在对这些原则的普遍遵从;也不存在决定成果传播的明显的程序规则。”[12]93不论是“规范”,还是“反规范”,“毫无疑问它们是参与者用以描述科学家活动、评估或者评价此类活动,以及规定可接受或许可的社会活动的比较标准化的词语表达方式。”[6]119这种“标准化的词语表达提供了一种节目单,它能灵活地根据各种社会情境,而且可能会依照不同的社会利益,对专业行动进行分类。”[6]121马尔凯发现,这些科学中“用于提出正当理由与辩护的词汇似乎呈两极或者多极化态势” [6]121。在这些表述中,我们发现,“解释语库”或者“言辞表”(这是repertoire一词常见的两种翻译)、二元对立这两个科学话语分析要素几乎都有了,但并没有构成明确的方法。

在《规范与意识形态》一文中,马尔凯使用了“意识形态”这个理论术语。[6]当然这个术语对于科学社会学来讲是驾轻就熟的。知识社会学理论是科学社会学的一个重要来源,曼海姆早就明确阐述了其意识形态理论,当然,曼海姆本人认为那不适合于科学知识,但马尔凯和其他一些SSK成员一样,使用了曼海姆的理论框架来阐释科学知识,马尔凯重点探讨科学规范。与此同时,在微观层面,马尔凯强调了“利益”。在1979年出版的《科学与知识社会学》中,马尔凯更进一步强调了科学家个体或者群体会因为利益而选择不同的词汇条目(也是这个repertoire),并给出了一个一般性解释:“在不同的环境中,一个人或一个群体对规则的选择可能是截然相反的。不仅当一个人在确认不同行为的重要性时可能会改变对规范的选择,而且一个人可能会随着其社会背景的变化而对同一行为采取不同的规范形式。”[12]93-94并且,“研究者接受一种解释而不是其他解释的程度,是社会互动或社会磋商过程的结果……它的结果受到诸如成员的利益、其学术和专业倾向、成员对有价值信息和研究条件的控制以及成员要求科学权威性的力量等因素的影响。”[12]122-123这样,马尔凯的理论倾向和巴斯学派以及爱丁堡学派就非常靠近了。

但是,随后马尔凯的解释方式开始逐渐发生变化,特别是随着常人方法学和现象学进入科学知识社会学研究中,整体解释框架开始出现变化。这在讨论哲学与科学实践的关系中可以看得出来。

在1981年发表的《行动的信念还是科学话语?》[6]32-43,是马尔凯参加1980年10月多伦多社会科学哲学会议的发言文章。那是SSK学者的一个报告会,汇集了主要的科学哲学家、常人方法学者以及众多SSK学者。在这篇文章中,马尔凯认为,无论是引证数据还是定性资料都不能用来对科学家的行动和信念作直接的证据,传统的目标应该被抛弃,“取而代之的是尝试描绘参与者构建他们的社会行动版本时所使用的反复出现的话语形式。人们不再关注行动本身,而是关注科学家自己使用的用来为自己和他人的行动提供解释和理解的方法。”[6]42这种基本的视角转换应归因于维特根斯坦哲学以及常人方法学观点的引入。虽然马尔凯并没有提及常人方法学这一术语,不过,这种转向已经非常清楚了:当前,科学社会学或许不应该研究行动或者行动的信念,而是研究科学话语。当然,或许更紧要的是要找到一条研究手中大量访谈资料和科学通信的现实方法。

三、 话语分析方法的实践:打开潘多拉魔盒1978年诺贝尔化学奖获得者米切尔(P. Michell)是一位充满传奇个性的人物。1961年他提出了“化学渗透学说”来解释ATP合成过程中的能量传递过程,但同时,也有着与之不同的竞争学说。到马尔凯开始这项研究之时,这场科学论争已经持续了近20年,并牵涉了诸多人事和意气之争,涉及实验、优先权、共识、规范、利益、磋商、哲学、文化等各范畴领域。为了研究这场正在进行的科学论争,马尔凯和吉尔伯特采访了34位在此领域研究的英美科学家,占这个领域总研究人数的一半左右,并收集了一批相关科学家之间的信函,400篇左右的相关研究领域文献,以及相关教材、简历等资料。[7]chp.2在研究过程中遇到的最核心也是最棘手的问题,就是前面谈到的受访谈科学家措辞以及观点的易变性。有了前述的基本方法设想以后,自1980年开始,马尔凯和吉尔伯特精心规划并发表了十余篇使用话语分析方法来分析书信、对话、访谈记录的文章。其中最主要的一部分文章最后结集于《打开潘多拉魔盒:科学家话语的社会学分析》一书。同时,马尔凯的《词语与世界:社会学分析形势的探索》一书也是主要以这项访谈研究的资料为基础写成的。数篇比较重要的文献集于《科学社会学理论与方法》中。在这一系列文章中,马尔凯与吉尔伯特分别探讨了科学话语分析的理论基础、科学家的理论选择、科学家关于正确错误的信念、科学家与哲学、科学共识、重复实验、科学史表述、科学插图乃至于科学幽默等,这些论题既与传统默顿以及库恩哲学与科学社会学关联,又与巴斯学派以及爱丁堡学派的理论与研究问题有关,并在一定程度上解构了这些观点。尤其是与话语分析密切联系的反身性问题研究,对SSK产生了巨大的冲击。

这里最主要关注的是马尔凯和吉尔伯特的话语分析方法。大体上说来,前面提到的这些研究总的分析技术是一致的,但在本体论和方法论层面有些犹疑不定。由于人们一般认为新文学形式比较激进,所以移到下一节讨论,在本节主要讨论以《打开潘多拉魔盒》为代表的不涉及反身性思考的话语分析方法。

从既有文献看,马尔凯和吉尔伯特并没有详细介绍话语分析的语言学理论基础以及具体操作方法,倒是马尔凯的学生波特[13]在《话语和社会心理学》中介绍了话语分析十阶段法。从其内容和方法示例来看,是以马尔凯与吉尔伯特的方法为基础的。①这十阶段包括:研究问题、样本选取、录音和文件收集、访谈、转录、编码、分析、检测、报告、应用。在末尾,波特[13]186特别强调:“对于话语分析而言,不存在任何传统上我们头脑中的实验方法或者内容分析方法那样的方法。我们有的只是一个一般的理论框架……话语分析在很大程度上依赖于记忆和默会知识”。②

①波特的博士论文题目是《说和写科学:心理学家话语分析问题》(Speaking and writing science: issues in the psychologists’ discourse)。从《话语与社会心理学》关于话语分析的十阶段方法介绍的措辞来看,他承认方法的创立者是马尔凯与吉尔伯特。

②黑体强调为原文所有。

在这里,没有太多的篇幅具体展示他们的分析示例,而主要探讨方法特点。③事实上,从马尔凯和吉尔伯特的研究中,我们可以看出话语分析在技术上可以分为三个层面:词汇和句法层面;语库或者言辞表的二元对比;语库或者言辞表的使用规则。即,首先找出科学家在各种语境中描述行动或者信念的词汇以及其具体的使用方式,在这个基础上整理出语库或者言辞表,注意这种语库或者言辞表往往是二元对立的。事实上,往往是在大量仔细研读访谈记录或者相关文献基础上,有了一定的想法之后才能够有目标地寻找相关词汇及具体使用的。最后一个层次是要提炼出各种不同语境下使用词汇表或者语库的模式。另一方面,每进入下一个分析层次,抽象度就提高一层,分析就深入一层,话语模式就像语法规则一样被展现出来,但同时风险也越大:如果找不出明确的话语模式,就或许不可能得到明确的定性分析;要是找出的话语模式出现不兼容,那就会自相矛盾。在“潘多拉”系列文章中,马尔凯和吉尔伯特非常杰出地完成了这种话语分析工作。至少,到目前为止,没有出现对其分析技术的致命性批评。[13][14]

③具体研究内容叙述见文献[1]253-266,以及文献[3]。

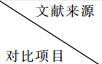

下面通过表格形式对马尔凯和吉尔伯特的话语分析方法进行进一步的整理,尝试指向马尔凯和吉尔伯特的方法构建特点和表述策略。主要从如下几个方面来进行探讨:

基本分析方法:三个层次。

基本分析技术的理论依据引用或引证:是否明确说明了分析的技术理由,或者引用了相关具体技术论述;

本体论承诺:是否宣称有关本体论主张。包括:文本之外的主体、社会实在论、自然实在论、文本即社会、世界就是文本。通过自然实在论的区分,可以将科学话语分析与自然决定论区分开;通过社会实在论可以将科学话语分析与社会决定论分开;以是否使用文本之外的主体进行解释来判断是否解构主体;通过社会即文本判断是否解构社会;通过文本即世界可以判断是否最激进的解构观。

同样,这里也采用让文本自己说话的办法。特别选取出现在《打开潘多拉魔盒》一书的3、4、5章,并同相应的先前公开发表的论文进行对照。相应的论文为文献[15][16][17]。(见表 1)

| 表 1 对马尔凯和吉尔伯特话语分析方法的对比整理 |

①这种二元对比事实上是二元对比语用分析,展现这种二元对比最直观的方式就是将相互对照的文本用表格的形式并置在一起。参见文献[13]。

至少从上表可以看出,从话语分析的角度,马尔凯和吉尔伯特没有将激进的解构主义纲领纳入到话语分析中来,相反,他们秉承的仍然是正统的经验主义纲领,事实上,这从行文风格就可一眼看出,只不过是带有一丁点解构主义腔调的经验主义纲领而已。①在这个意义上,不能把他们归为福柯路线或者德里达路线。另一个方面,从默顿学派甚至一定程度上从库恩哲学的角度看,由于不承认自然实在的最终决定作用,所以是反对派,但同时,却又论证了科学理性主义有其一定的地位价值,哪怕仅仅只是一种话语模式或者意识形态,但有着其明确的功能;而从强纲领角度来看,文本之外的主体和社会依然有强大的作用,但为什么不去研究他们而是研究话语模式呢?并且,语库或者言辞表去掉了历时性特点,也显得比较武断,所以,话语分析纲领不是最可怕的反对派,但同时又是脑子使错了地方,最后也没有能够说明问题。常人方法学派对此也有相似的看法,同时,或许这种社会建构的不彻底也让常人方法学派感觉不放心。

①对马尔凯和吉尔伯特解构主义特点分析方法的批评,见文献[18]。

此外,科学话语分析的表述策略也非常有意思:明显受到结构语言学和功能语言学的较大影响,却不引用其作为方法论证的基础,甚至基本的词汇和句法语用分析也不去引用相关的具体技术依据;同时,受现象学和常人方法学的影响也比较显著,但在理论层面又不太去讨论这方面的问题,即使在方法上,对常人方法学的谈话分析也不多做置评;在语库或者言辞表的整理提炼具体操作上能明确感受得到巴尔特的符号学思想和德里达的解构思想的发挥,但在具体方法探讨上也不去提及,在话语模式的探讨上能够看到福柯的影子,但对福柯的理论却不愿多谈:《打开潘多拉魔盒》一书后的索引既没有德里达,也没有巴尔特,而对福柯的引用只有一处,这一处对福柯是否定的(认为福柯的分析太宏大了)。但这并不说明他们没有探讨过这方面理论、方法的文献。从科学话语分析讨论组的另两位重要成员波特以及维斯雷尔的著作《话语分析与社会心理学》的内容来看,他们的理论资源囊括了言语行为哲学、结构语言学、解构主义、功能语言学、常人方法学,还有其他社会语言学研究。那么,为什么在这些论文以及由论文形成的专著中没有相关理论和方法的讨论呢?我们无从得知,只能猜测可能有这么几个方面的原因:一是形成完备的方法理论论证尚需时日,必须先走出一条路来;二是坚持经验主义研究纲领,太多空洞理论说明的价值不大,相反,研究科学社会学中的一个一个具体问题,用新方法去发现新问题,并以此解决掉旧问题更加重要,太多的抽象理论探讨反而会模糊焦点,失去重心;三是这样也可以尽可能避免无谓的争议,如若讨论哲学问题,马尔凯未必能够斗得过布鲁尔或者科林斯,更惶说那些虎视眈眈的科学哲学家们了。并且,这些争议不可能纯属观点,会牵涉更加复杂的学派和利益之争。①当然,这里有一个较好的条件:所有的语用学说明使用的都是一般英文语用常识,不需要专门的词汇,甚至连“语用学”(pragmatics)一词都不必使用。②

①从文献[11]提供的情况来看,SSK内部的学派之争非常厉害。相比而言,约克学派比起爱丁堡学派或者巴斯学派并不占优强势。在SSS杂志中,约克也不占据优势。

②当然,80年代初语用学也才刚刚出现。

四、 新文学试验在SSK中,按照阿什莫和伍尔加本人的说法,一定程度上是由于伍尔加才促成了话语分析方法路线的使用,研究反身性问题最早的也当属伍尔加。[11]83, 140-141;[1]268-269反身性问题是促使马尔凯探讨新文学形式的一个重要原因。事实上,波特、耶利等学生是不赞成反身性研究的。在《打开潘多拉魔盒》中,马尔凯和吉尔伯特坚持一种严格的经验研究路线,并且马尔凯本人当时也不赞成反身性研究。关于这种转变,马尔凯是这样表述的:“……关注其他知识生产者的语言可变性,使我越来越难以避免面对这样的问题,即关于我自己的语言的运用。我设法会比此类问题……但我提出要关注语言使用的特征的主张清楚地表明……社会世界因背景脉络而具有偶发性。像这些科学家一样,我对自己的研究结果和研究活动,当还未形成正式文本时,曾列出了显著不同的一些版本。而且,如果我希望坚持社会世界具有明显的解释上的多样性,那么我能一贯坚持在一致的分析话语限定范围内去表达这种多样性吗?”[6]8这样,“逐渐地,到了20世纪80年代初期,我决定我至少应该尝试提出一种新的社会学语言,从而能够对由SSK所提出的知识概念做出表达,也对由DA形成的关于语言使用的观点做出表达。”[6]9

但有一点马尔凯在此处并没有明确表达出来:采用新文学形式除了认知上的考虑以外,或许还有应用伦理上的考虑:独白式的文本往往冷冰冰的,独断,没有读者的空间,不能够形成沟通。既然作者所表述的只是现实可能世界的一种,为什么要那么没有情感,独断专横,不能沟通呢?马尔凯对构建一种理想的平等沟通方式满怀希望。①而且,从另一个方式看,或许马尔凯对各种争论已经比较厌倦了:不论是研究射电天文学家群体,还是研究ATP能量过程的生物化学家群体,他们都是顶尖的科学家群体,这两个群体都有诺贝尔奖获得者,但不同实验室之间,不同科学家之间,充满着各种竞争,对彼此,对研究结论,都有着各种极端的言辞和冲突,就是在SSK群体和科学社会学领域中,也充满了各种独断和争斗。尤其有意思的是,在《词语与世界:社会学分析形势的探索》这一部著作中,非常重要的一个研究主题就是有效沟通的话语形式,并尝试了和独断傲慢的化学家米切尔进行新话语模式的沟通,甚至还模拟了一场使用有效沟通话语模式而进行的科学法庭来解决科学争端。这大致能够表明马尔凯进行新文学形式尝试的伦理目标。②甚至也可以说,这种伦理目标也代表了马尔凯对社会科学,包括社会学的研究性质和价值提出了新的思考。

①参见文献[8]导论部分。

②在这一点上,把他和哈贝马斯进行比较倒非常有趣。

这种表达最大的特点是写作体裁的变化:抛弃了独白式的论文传统,加入了有疑问或者有怀疑的读者的角色,构成对话体,或者直接就是戏剧形式的表述。另外,在修辞上,更加追求灵感和创意。当然,马尔凯的措辞相对比较温和。不过,这里不去更多地讨论文体和修辞问题,而主要是要探讨,在话语分析的技术上,究竟产生了哪些变化?

一个基本的结论是,在话语分析的技术原则上,没有根本性的变化,但引入了一些新技术,并且技术运用更加纯熟。首先,通过引进萨克斯的谈话分析方法,构建了两位尝试进行非正式研究讨论的科学家往返书信的话语模式,断定这种不平等话语模式对有效沟通产生了障碍,并提出了新的话语沟通方法。①另一方面,在话语分析中也不单纯依靠构建二元对立的语库(言辞表),而是更加灵活地通过词汇和句法的语用分析进行话语分析。事实上,这种二元对立的话语解释模式多少有些独断论的特点,且和反身性要求不能较好相融。[8]202-203不过,即使在前期,马尔凯的话语分析模式也并没有完全依赖于二元对立,这在马尔凯的著述中[6]chp.9能够明确地看出来。

①也只有在此处,马尔凯比较深入地探讨了相关理论问题。

这样,对照前面的表格,我们发现除了技术上更加丰富以外,有所变动的主要是本体论方面了。除了比较明确地反社会实在论外,也坚持“社会即文本”了。事实上,从符号学角度看,这个观点一点都不激进。不过,从社会学的角度看,这个观点还是稍稍有点偏激。但马尔凯除了使用舒茨的多重世界思想以外,没有做太多的理论探讨。

五、 走向社会话语研究随着1978年世界上第一个试管婴儿在英国诞生,英国政府开始重视辅助生殖技术的社会、伦理、科学和法律研究。1982年成立了以伦理学家Mary Warnock为主席的调查委员会,委员会成员共16人,除Warnock外,包括7名科学家或者医生、3名法律专业人士、2名社会工作者、1名神学教授、1名慈善基金的负责人和1名健康机构的主管。1984年6月,该委员会向国会提交的Warnock报告建议立法许可受精14天以内的人类胚胎组织研究。同年10月,上下议院一致谴责这份报告。英国政府建议进行更广泛的咨询讨论。这一在英国社会中持续10余年的争议最终以投票表决方式解决:1990年英国议会通过了以Warnock报告为基础的法案。这是一场西方民主制度框架下,科学与社会、宗教以及文化传统之间的长时间碰撞。当这场争论尘埃落定时,马尔凯得到英国经济社会研究理事会的资助开展了相关研究。这事实上也是后SSK转向后的一项重要研究。马尔凯研究了这场争论的社会、政治、传媒、社会大众的科学信念以及科学形象、科学的社会控制等诸多方面,前后共发表了11篇文章,并在这些文章的基础上形成了目前马尔凯最后一本著作《人类胚胎研究争论:生殖技术的科学与政治》,该书1997年由剑桥大学出版社出版。

马尔凯的新系列研究依旧主要采用话语分析方法进行。当然,这一次视野更加广阔,并且更多是社会文化论题,而不是传统的SSK议题。在这里主要关注马尔凯的话语分析方法是否发生了某些变化。总体上来讲,呈现了一些新的特点。首先,在方法论基础上,不去强调观点或者信念的易变性了。在20世纪70-80年代,马尔凯特别强调由于研究对象的观念易变性,不能够采用传统的定性分析方法,而最好采用他所提议的话语分析方法,并进一步通过舒茨的现象学社会学观点进行论证。但这一次,variability一词仅仅出现一次。①事实上,伍尔加在1982年就提出,没有太多必要将整个观点建立在这种对易变性的强调上,科林斯、夏平也觉得这种方法论逻辑有问题。[11]149与此相关的是,在90年代的研究中,马尔凯关于社会实在论的立场又某种程度上退回到了《打开潘多拉魔盒》的立场上(见前表)。这种变化比较容易理解:要研究整个社会、政治制度下的一场关于生殖技术的争论,大概是不能够将社会整个解构掉的。不过,所有话语分析都表现出,在某些关键时刻,本体论立场会变化不定。其次,在具体的技术使用上,方法使用显得比此前更加纯熟。三个层面的分析均会使用。不论是词、句的语用,包括修辞特点,都分析得非常清晰、有说服力,同时,适合进行较强的二元对比时,也进行了语库的描述和语库使用的清晰准确描述,同时,在相关语段(新闻报道或者议会辩论词)的选择上,更加注重语段选择的代表性说明。②最后,新文学形式还在使用,但已经是尾声了。在著作中,作者在书的末尾附了一个梦境的戏剧体裁短剧。在其余正文中,包括相关论文中,采用的都是独白形式,超作者、读者等等是不会跳出来的。有意思的是,对照专书和论文相关文字,我们发现,论文和出版的专书也有风格上的差异:专书中使用“我”的地方要少很多,被动语态的使用也更多。按照以前马尔凯对科学话语的说法,这是有意识地使用让事实说话的修辞手段。

①文献[9]118。该书中,discourse一词出现了20多次,但在索引中,列于embryo条目下,同时,整本书以及相关论文几乎没有专门探讨话语分析方法的内容。这或许是因为在马尔凯看来,进行话语分析是很自然的事情,而且在技术上也没有太多需要特别说明的。

②在对“潘多拉”系列的批评中,其中有一种批评意见就是怀疑作者可能任意剪裁访谈资料。但在这里,新闻语段和国会辩词都是公开的,某种意义上,是可以对话语分析进行重新验证的。

值得注意的是,马尔凯将话语研究用到更加广泛的社会文化研究上得出了一些有启发意义的观点,并且这些观点还进一步拓展了话语分析的理论领域和应用范围。这里仅举两例。第一个例子是关于“前胚期”(pre-embryo)术语。[19]1984年,Warnock报告激起了轩然大波,在议会遭到了一致的谴责,在马尔凯看来,这相当程度上是由于反对派充分利用了embryo这个词汇以及与词汇紧密联系的解释语库。Warnock报告承认,很难确定人的生命从何时开始,这是一个复杂的事实与道德判断问题,他们不能够直接回答这个问题,但可以直接讨论为什么对胚胎(当然他们限定为自受精之日起14天内的胚胎)进行科学研究是正确的。这事实上为反对者留下了强有力的反对理由。胚胎是否是人的定位没有确定,所以反对者就围绕胚胎构建了强有力的二元对比。在分析反对者的议会发言时,马尔凯发现,反对者们常常构建两种对比。一种是胚胎真正是什么(是人,有权利的人)与胚胎不是什么(不是物体,不是仅仅是物质的胚胎组织);另一种二元对比是正常的胚胎在家庭中受到疼爱和保护,其人性得到承认,人权受到保护,而实验室的胚胎被遗弃,孤立无助。这样,胚胎研究的支持者们不仅在伦理上,甚至在一般观念上都是错的。这些情感强烈的演讲词赋予了胚胎研究和胚胎研究支持者令人憎恶的负面形象,激发了议员和公众对胚胎研究的反对声浪。在议会中反对者们甚至暗中组织准备通过未出生婴儿保护法案。面对这种不利状况,胚胎研究支持者们构建了自己的组织,进行了各种公关游说活动。尤为重要的是,他们通过权威的科学杂志《自然》创制了一个半技术性新词① --前胚期(Pre-embryo)--来称谓自受精之日起14天内的胚胎,并且也通过二元对立方式,来塑造公众对前胚期的认识以及对胚胎研究的理解。对于胚胎而言,前胚期是尚未完成分化的细胞集合,而不是人,也不是未出生的婴儿。前胚期有着较大的风险,只有具备有利条件才能发育成胚胎。进行前胚胎研究会带来非常有价值的前景,放弃前胚胎科学实验将面临更多的风险。并且,胚胎研究的支持者还组织议员参观医院和医学研究机构,包括试管婴儿临床机构,组织和公众更多的沟通。总之,胚胎研究的反对者们错了,在科学上和伦理上他们都不对。这样,经由引进一个新的术语,胚胎研究的反对者们就失去了攻击的目标,围绕胚胎研究的科学和伦理上的问题就不复存在,而新的正面形象也由此建立起来,此前反对者占据了话语优势,但现在,话语权夺回来了。在这里,我们发现,解释语库的理论为话语冲突和话语转变提供了重要的分析基础,通过对解释语库的使用分析,我们就能够清晰地展现话语冲突的动态过程。

①之所以称为半技术性,是指在科学上,这里的区别不是那么清楚。

关于话语冲突,马尔凯还有另外一个非常有意思的发现。马尔凯专文探讨了冲突双方的话语特点。[20]马尔凯发现,在1988年的议会辩论中,胚胎研究的支持者已经开始处于强势攻击地位,他们策划了对反对者的形象塑造。尤其是针对反对者中的教会人士(当时英国基督教会在反对胚胎研究的立场上是一致的)或者保守议员,他们使用了伽利略和教会之争的历史形象,将胚胎研究之争转化成了科学与宗教之争。在他们的演讲词中,反对者不理性,最终依赖的是信仰和虔诚,而支持者依据科学的理性;反对者不能进行批判性思考,只能重复僵化的教条,而支持者跟随明智而开放的头脑;反对者依赖权威的声音,而支持者依靠事实给出的证据。总之,反对者是头脑糊涂的顽固派。这表明,胚胎研究支持者们对反对者的形象塑造浸透了宗教刻板印象。而另一方面,马尔凯对宗教人士或者持传统观念的议员的言辞进行分析,表明不论是从道德伦理观念还是从认知能力方面而言,均不是攻击者所声称的那样,相反,这些胚胎研究的支持者们,包括伦理学家Warnock本人,他们的言辞太过无理,他们的话语充满了独断、权威和信仰。马尔凯同时提醒我们注意,当初,当胚胎研究的反对者们占上风的时候,这些反对者们的话语风格也是这样的。这样,马尔凯做出了这样一个结论[20]524:独断、权威和信仰,是冲突语境中强者的话语本性。

马尔凯的这个结论非常警策,尽管缺乏更为具体的论证。事实上,这是对权力与话语之间关系的一种马尔凯式的表达。同时,我们在这两个例子中已经看到,马尔凯的话语分析已经超出科学话语的分析范畴,进入到社会话语和文化分析,并且带有更加广泛的符号学的含义了(形象展示或许应该和话语联系到一起了)。结合前面关于这个阶段马尔凯话语分析的技术特点讨论,我们发现,他的话语分析在本体论上或许变得更为传统,但在什么是话语上,却已经开始有一些更加开放的观点了。

六、 简短的讨论从前面对马尔凯话语分析模式的比较粗略的历时分析可以看出(也请参见前表),尽管马尔凯话语分析实践前后有一些变化,但基本核心技术没有根本的变化。不论马尔凯本人的本体论立场是否有一些变化,以及研究的议题范围发生了变化,我们发现,核心方法都没有发生大的改变。同时,波特和维斯雷尔在社会心理学领域的工作表明,这种分析模式的核心是非常有效的。由此,我们大体可以得出第一项结论:

1.话语分析方法作为一种研究方法,相当程度上应该摆脱本体论上的困扰,获得更大的应用。这并不是说本体论问题不重要,而是认为,本体论问题或许应该针对具体的研究问题进行解决才会更有效。这样,在具体的研究中,哪怕改变话语的定义和范围,只要有理由坚持这种基本的分析思路,就可能获得重要的发现。当然,对这种研究思路的语言学和心理学的基础,也需要进行系统深入的研究。

从马尔凯一开始提出话语分析方法,他的研究目标就直接指向人的思想和信念。不论他早期特别强调“可变性”,还是后来几乎不提可变性,研究的均是观念世界。同时,不论对观念世界采用强的建构论观点,还是弱的建构论观点,这种方法都能够较好地使用。另一个值得注意的是,不论是研究个体的话语模式(如书信),还是群体的话语模式(如科学家群体)乃至于更为宏观的意识形态(如公众的科学信念),都可以使用这种方法。由此,可以大体得出第二项结论:

2.马尔凯的话语分析方法非常适合观念世界的研究。话语是观念的外显形态,通过分析话语分析观念,话语分析法成为了一种能够描绘观念世界构成的方法。

事实上,在社会学中,观念世界的研究从来是一个核心议题:几乎见不到一个社会学家仅仅只是研究物质世界的。当然随着具体研究问题的选择不同,研究方法构建思路的不同,方法和理论均呈现出一种高度的多样性,但是,话语分析方法绝对不是一种快死去的方法,反而是一种较新的更加具体地研究观念形态和构成的方法。这样,可以得出第三项结论:

3.马尔凯的话语分析方法在社会学领域有着较重要的方法价值,人们应该努力尝试将这种可操作性较强的方法不断应用到更加广泛的研究问题上去,不断与既有的理论和经验研究相结合,以尽可能揭示社会世界构成的多重性。

并且,第四项结论:

4.过去20多年来,STS研究领域不断地发生变化,并不断拓展研究空间,尤其是科学-公众关系上,话语分析方法或许有其重要的优势。从20世纪80年代以来,科学社会学理论引介上取得了不少的进展,较为全面地引进了默顿科学社会学以及科学知识社会学理论,并已经完成初步的学科构建,但经验研究的累积还不够,应该在经验研究或者现实问题研究中不断获得创新的动力,而马尔凯为我们提供了一种有效工具。

| [1] | 赵万里. 科学的社会建构:科学知识社会学的理论与实践. 天津: 天津人民出版社, 2002. |

| [2] | 林聚任. 从话语分析到反思性:科学知识社会学发展的一个新趋向. 自然辩证法通讯, 2007(2): 55-61. |

| [3] | 王彦雨, 林聚任. 科学世界的话语建构:马尔凯话语分析纲领探析. 自然辩证法研究, 2010(6): 12-17. |

| [4] | 王鹏, 林聚任. 话语分析与社会研究方法论变革. 天津社会科学, 2012(5): 69-74. |

| [5] | Van Heur B, Leydesdorff L, Wyatt S. Turning to ontology in STS? Turning to STS through 'ontology'. Social Studies of Science, 2013, 43(3): 341-362. DOI: 10.1177/0306312712458144. |

| [6] | 迈克尔·马尔凯. 科学社会学理论与方法. 北京:商务印书馆, 2006. |

| [7] | Gilbert G N, Mulkay M. Opening Pandora′s Box: A sociological analysis of scientists′ discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. |

| [8] | 迈克尔·马尔凯. 词语与世界:社会学分析形势的探索. 北京:商务印书馆, 2007. |

| [9] | Mulkay M. The embryo research debate: science and politics of reproduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. |

| [10] | Collins H. Sociology of science: a sociological pilgrimage by Michael Mulkay. ISIS, 1993, 84(3): 622-623. DOI: 10.1086/356629. |

| [11] | Ashmore M. The reflexive thesis: wrighting sociology of scientific knowledge. Chicago and London: University of Chicago Press, 1989. |

| [12] | 迈克尔·马尔凯. 科学与知识社会学. 北京: 东方出版社, 2001. |

| [13] | 乔纳森·波特, 玛格丽特·韦斯雷尔. 话语和社会心理学:超越态度和行为. 北京: 中国人民大学出版社, 2006. |

| [14] | Wooffitt R. Conversation analysis and discourse analysis. London: Sage Publications, 2005. |

| [15] | Gilbert G N, Mulkay M.Contexts of scientific discourse: social accounting in experimental papers// Knorr K D, Krohn R, Whitley R. The social process of scientific investigation (sociology of the sciences yearbook).Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980:269-294. |

| [16] | Mulkay M, Gilbert G N. Accounting for error. Sociology, 1982(16): 165-83. |

| [17] | Gilbert G N, Mulkay M. Warranting scientific belief. Social Study of Science, 1982(12): 383-408. |

| [18] | 格雷格·迈尔斯. 书写生物学:科学知识的社会建构文本. 南昌: 江西教育出版社, 1999. |

| [19] | Mulkay M. The triumph of the pre-embryo: interpretations of the human embryo in parliamentary debate over embryo research. Social Study of Science, 1994(24): 611-39. |

| [20] | Mulkay M. Galileo and the embryos: religion and science in parliamentary debate over research on human embryos. Social Study of Science, 1995(25): 499-532. |

2015, Vol. 5

2015, Vol. 5