2中国科学院科技战略咨询研究院

对中国科学社会学的发展,已有文献进行过分析。范岱年《科学社会学在中国大陆的兴起》一文回顾了科学社会学在中国大陆地区的学科渊源和发展脉络,认为科学社会学在中国大陆地区的兴起,呈现出多元融会的发展特征。[1]唐军《对八十年代中国大陆科学社会学研究的回顾与反思》通过分析《社会学研究》(1982年创刊为《社会学通讯》,1985年改刊为《社会调查与研究》,1986 年定刊为《社会学研究》)、《社会学与现代化》(1983年南开大学社会学系创办的内部发行刊物,1986年停刊)和《自然辩证法通讯》刊载的科学社会学方面的文献,描绘了20世纪80年代中国科学社会学发展的过程,并指出科学社会学在中国的发展,前后受到了不同学科的推动、渗透以及挑战。[2]曾国屏《论走向科学技术学》一文旨在论证发展科学技术学(science and technology studies,S&TS)是历史的启示、学理的引导、现实的需要,在文中专门论述了中国自然辩证法与科学社会学研究的关系。[3]李正风《在通向科学技术学的道路上》分析了科学学、科学技术与社会、科学社会学与科学技术学的关系,也探讨了中国自然辩证法、科学社会学和科学学之间的交合与冲突。[4]这些研究都提示了一个值得认真思考的现象:中国科学社会学的发展采取了与西方明显不同的发展路径。本文将在这些研究的基础上,进一步探讨这种路径的特征,及其可能存在的优势与挑战。

二、一种马克思主义学科重构方案及其影响中国当代的社会科学研究历来强调坚持马克思主义的指导地位。科学社会学的发展也不例外。但马克思主义的学术传统如何指导并影响了中国科学社会学的发展,是一个需要进一步研究的问题。要回答这个问题,需要回溯到1956 年3月我国召开的首次自然辩证法规划会议。这次会议提出了一个把马克思主义同自然科学关联起来的学科图景,这个学科图景不仅促生了“自然辩证法”这样一个学科,也对中国科学社会学的发展产生了深远的影响。

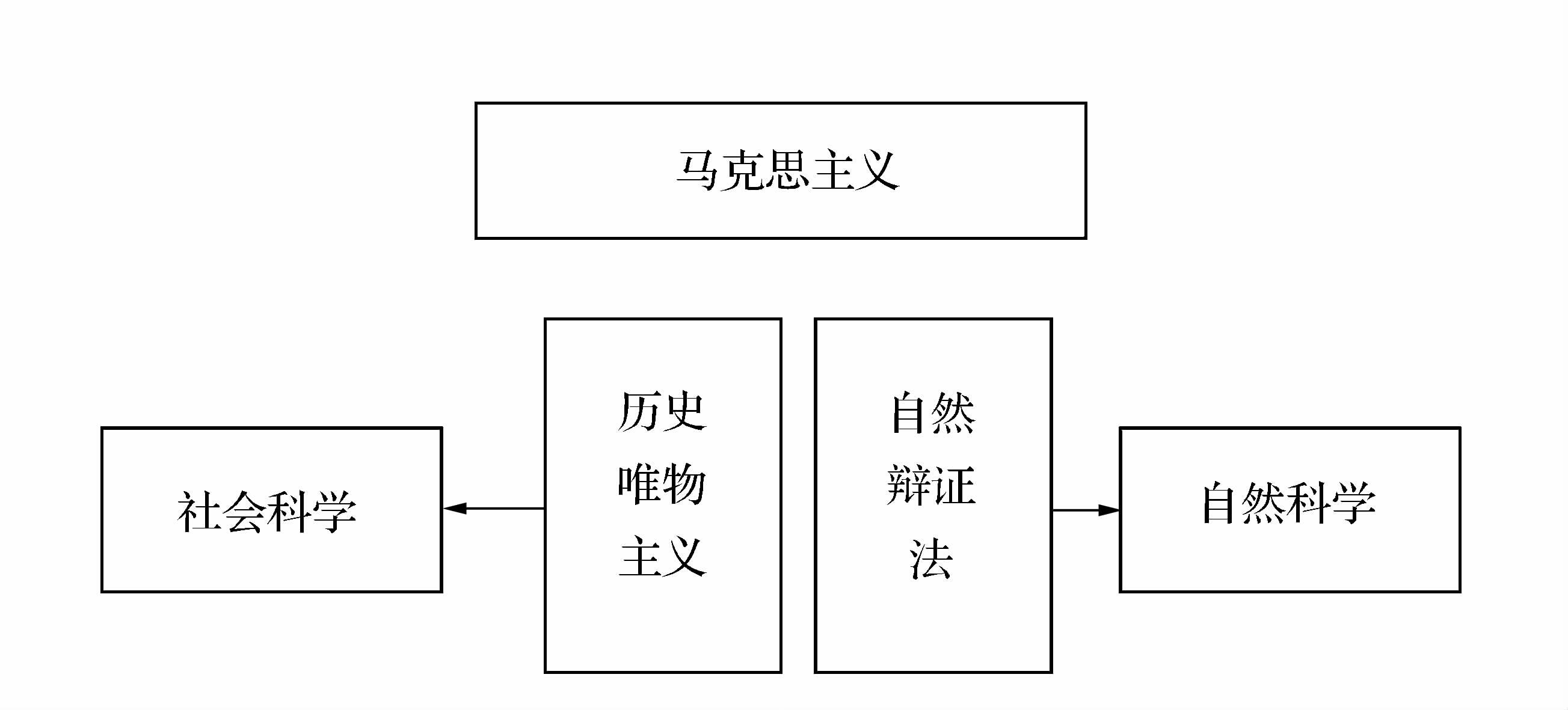

这次规划会议通过了《自然辩证法(数学和自然科学中的哲学问题)十二年(1956—1967)研究规划草案》(以下简称《规划草案》)。《规划草案》的制订在中国自然辩证法发展史上具有里程碑式的意义,它首次明确了自然辩证法的学科性质和理论定位。《规划草案》指出,在“哲学和自然科学之间存在着这样一门学科,正像哲学和社会科学之间存在着一门历史唯物主义一样。这门科学,我们暂定名为‘自然辩证法’,因为它是直接继承着恩格斯在‘自然辩证法’一书中曾经进行过的研究”。从这段话我们可以发现如下图所示的学科脉络。

|

图1 学科脉络图 |

按照这种学科脉络,与自然科学(此后延伸到技术、工程等领域)相关的哲学社会研究往往被归于“自然辩证法”的学科范畴,马克思主义经典作家关于科学技术问题的论述,也在“自然辩证法”的知识体系下被归类和重构。这种知识体系大体上被分为了“自然观”、“科学技术方法论”、“科学技术与社会”三个方面。可以说,这是一种具有马克思主义特征,同时又有显著中国特色的学科重构方案,这种方案导致了一系列值得关注的后果。

其一,“自然辩证法”无疑是在马克思主义旗帜下的原创学科,这使得该学科在极左思潮泛滥的时期,能够比较有效地保护对自然科学哲学问题、科学技术方法论和科学技术与社会关系等问题的研究。比较而言,在这一时期,有深厚西方学术背景的学科,如社会学、政治学等则多被视为资产阶级反动学科或伪科学。

其二,这种学科重构方案也使得中国社会学、政治学、经济学等社会科学往往游离在对科学、技术这种社会现象的研究之外。事实上,中国社会学家、政治学家等往往较少关注科学、技术的社会研究,固然有中国科学技术发展水平较低、缺乏科学社会学的学术传承等因素,但与这种学科划分模式有重要关联。在某种意义上,要建立社会学、政治学等与科学的社会研究之间的关联,不得不面对这种学科划分方案带来的挑战。

其三,“自然辩证法”总体上被视为马克思主义哲学的重要方面,但其内容却远超出了哲学的范围。关于自然辩证法的学科性质,不仅1956年《规划草案》将之规定为“哲学”,而且在《一九七八-一九八五年自然辩证法发展规划纲要(草案)》中,进一步明确将自然辩证法定位为“马克思主义哲学科学的一个重要门类”。于光远在1996年出版的《一个哲学学派正在中国兴起》,认为他所说的正在兴起的哲学学派“属于马克思主义哲学中‘自然辩证法’的部分,又有自己的特点”。但与此同时,他也注意到“其中包括许多不属于哲学的科学部门。”[5] 《一九七八-一九八五年自然辩证法发展规划纲要(草案)》也将“科学技术史的研究”、“各门自然科学中的哲学问题的研究”、“总结运用自然辩证法解决实际问题的经验”等作为自然辩证法的研究内容列入其中。“自然辩证法”学科属性和研究内容的不尽一致,一方面使得该学科具有很大的包容性,另一方面也导致了在学科进一步细化过程中自然辩证法学科定位上的困境,同时也给自然辩证法学科的分化埋下了种子。

三、自然辩证法的包容、分化与科学社会学的发展自然辩证法学科的包容性,主要表现在以下两个方面。其一,自然辩证法作为一个大口袋,囊括了关于“自然—科学—技术”为对象的所有研究,其研究对象进一步扩展到工程、产业等。为关于科学、技术和社会研究留下了广阔空间。其二,自然辩证法不仅作为研究哲学与自然科学之间联系的学科,同时承担着我国高等教育中思想政治必修课的教学任务,形成了游离在社会学体制之外的特殊“教学-科研”体系,这种特殊的“教学-科研”体系需要大量的教研人员,这为从事科学技术的社会研究的学者在自然辩证法的大门里找到了自己的生存位置。这种包容性使得该学科成为孕育和发展包括科学社会学在内的相关学科的重要基础。事实上,在我国,科学学、科学社会学等学科,都是在自然辩证法的旗帜下催生、衍生和成长起来的。以《自然辩证法通讯》杂志为例,该刊副标题为“关于自然科学的哲学、历史和社会学的综合性、理论性杂志”,“科学社会学与科技政策”作为其重要栏目之一。《自然辩证法通讯》也以培育和促进科学哲学、科学技术史、科学社会学等学科在中国的生根和发展为使命。

但在培育和促进科学技术史、科学社会学等学科发展的同时,这种特殊的学科建制和教学-科研体系也在一定意义上影响了科学社会学等学科的建制化,影响了学术传承路径和队伍发展的轨迹。比如在中国社会学学会中,长期没有成立科学社会学专委会。甚至在参与者众多的中国社会学学术年会中,也一直没有科学社会学的学术论坛。直到2013年,由清华大学科学技术与社会研究所、南开大学社会学系、科技部战略研究院科技与社会研究所三家机构共同发起,在包括中国科学院科技政策与管理科学研究所、中国科学技术大学、中国科协发展研究中心和中国科学院大学等单位的参与和支持下,才开始设立科学社会学分论坛,并经过三年的筹备,在社会学会正式成立科学社会学专委会。何以长期以来在社会学会中没有设立科学社会学分论坛,没有成立科学社会学专委会?究其原因,我们认为与中国大多数从事科学技术的社会研究的学者,长期游离于社会学的学科建制之外有关。

自然辩证法学科在具有很大的包容性的同时,也始终存在着分化的趋向。这与该学科的定位与研究内容的差异或错位有关。特别是在学科发展过程中,中国的自然辩证法和科学社会学也受到西方非马克思主义的外部学术传统的影响,西方非马克思主义传统的引入,带来新的研究视角、新的理论与方法,解释力的扩展受到学术界的高度重视,也带来知识版图的重构。对自然辩证法学科性质和研究内容的反思导致了该学科的重新定位和分化。从自然辩证法学科分化的方向看,存在三种取向:思想教育和规训的政治取向;知识生产和人才培养的学科取向;知识应用的问题取向。在这三种取向中,第一种取向仍然沿用着“自然辩证法”的课程名称和教学内容体系;第二种取向目前大多采用了“科学技术哲学”的学科名称,作为哲学一级学科之下的二级学科;第三种取向则向“科学技术与社会”转变,一些以往从事自然辩证法研究的机构往往采用这种称谓。

但在这个分化的过程中,单一的学科定位和广泛的研究内容之间的矛盾依然存在。1987年国务院学位委员会对自然辩证法学科重新定名时,采用了“科学技术哲学(自然辩证法)”一名。这种改变是为了便于与西方科学哲学和技术哲学接轨,但却进一步加剧了学科定位的困境,使自然辩证法的“广义的哲学”意义上的广泛研究内容被归化到科学技术哲学的“狭义的哲学”范围之内。这进一步促进了本应是多学科视角探索之下的学科单一化。这种现象也影响了对国外科学社会学、科学技术的社会研究的成果的吸收、学习,这些成果被引入中国之后,由于研究问题或研究内容的一致性,往往迅速被中国科学技术哲学(自然辩证法)的研究群体吸收,在社会学领域内的扩散和影响较小,并没有扩展成为中国社会学研究的新领域和分支。但由于学科性质和研究方法的差异,科学技术哲学(自然辩证法)界对这些成果的“知识获取”强于“方法改造”,对于其思想和结论的吸收大于对研究方法的养成和思考。换言之,国外科学社会学学派在中国的影响更多地局限在“思想引入”和“观念借鉴”,更多地体现出哲学思维的特征。尽管这些年中国学者做了多方面的努力,以改变这种状况,但总体上看,中国学术界依然缺乏规范的科学社会学研究,尚未形成专业化的学术共同体,学术研究水平有限,专业化程度较低,缺乏本土化问题研究。科学社会学长期归属于自然辩证法学科,使得学科训练的知识和方法难以对接。这些实际挑战使得我们需要进一步思考中国科学社会学研究的自主性和本土化问题的同时,也要思考科学社会学研究的专业化问题。

四、科学社会学学科发展的展望对科学和技术这种日益重要的社会现象,需要从多个视角展开研究,这已经是国际学术界的共识。这也是S&TS成为越来越受到关注的新兴交叉学科领域的重要原因。无论国际或国内学界,都认识到S&TS的复杂性,理论和方法的多元化,以及多学科、跨学科发展的希望和挑战。我国的S&TS研究较之西方学术界时间更短,在方法上更趋向于广义的哲学方法,学科支撑也相对单一。尤其缺乏社会学、政治学等视角的有力支撑。

在中国发展科学社会学,无疑需要正视这种学科发展的历史路径和国家特征。从以上的分析可以看出,在新的历史条件下进一步思考马克思主义学科体系的结构,以充分挖掘马克思的科学社会学思想,是我们需要面对的一个重大挑战。

加强中国科学社会学研究,需要更清醒地认识社会学视角对深化S&TS研究的重要意义。引入社会学视角,对科技与社会研究的视域和研究意识具有开阔作用,社会学的田野研究、问卷调查、数据分析、话语分析、案例研究等诸多方法为进行科学技术发展的实证研究提供了重要工具。反过来,科学技术的发展也给科学社会学的发展提供了大量新的研究问题,特别是中国情境下的科技发展实践,可以为我国科学社会学提供独特的发展空间。

加强中国科学社会学研究,需要进一步促进中国科学社会学的建制化,加强科学社会学的学术传承和人才培养,这对弥补我国S&TS研究队伍的不足具有长远意义。

2Institutes of Science and Development, CAS

| [1] | 范岱年. 科学社会学在中国大陆的兴起. 科学与社会,2015,5(2):46-54.( 1) 1) |

| [2] | 唐军. 对八十年代中国大陆科学社会学研究的回顾与反思. 社会学研究,2000,(1):12-23.( 1) 1) |

| [3] | 曾国屏. 论走向科学技术学. 科学学研究, 2003,(1):1-7.( 1) 1) |

| [4] | 李正风. 在通向科学技术学的道路上. 载:李正风主编. 走向科学技术学. 北京:人民出版社,2006.( 1) 1) |

| [5] | 于光远.一个哲学学派正在中国兴起. 南昌:江西科学技术出版社, 1996: 555-557.( 1) 1) |

2016, Vol. 6

2016, Vol. 6