纳米科技是提升国家核心竞争力的重要领域之一,在全世界尤其是先进国家受到高度重视。国际上普遍认为,纳米科技的发展将引领世界科学技术发展的前沿,带动新的工业革命,并为人类社会带来新的发展机遇。进入21世纪以来,全球主要经济体纷纷制定纳米科技相关发展规划,不断增加投入,推进纳米科技的快速发展,至今发布国家级纳米科技发展规划的国家和地区达60多个。纳米科技近20年来的高速发展,对带动基础研究和应用研究,推动新兴产业的形成具有不可替代的作用。

从科学技术发展的历史看,任何科学技术的出现,都具有“双刃剑”的特性,如何正确的使用是关键。纳米科技作为一门新兴并不断发展的交叉科学和技术,其潜在的“双刃剑”特性所伴随的风险和不确定性也引起了科学、社会、伦理、哲学、管理学、乃至法学界等的高度关注。这表明人们对纳米科技的发展、尤其是健康安全、可持续地发展,怀着极大的热情和期望。因此,在利用纳米技术造福人类的同时,如何评估其安全性并降低潜在的风险,已经成为各国政府和科学界高度关注的一个重要研究内容。中国科学家在纳米安全性领域起步早,已做了大量的基础研究工作,在一些方面走在国际前列。但面对国家和社会需求,组织开展跨学科(如社会科学与自然科学的交叉)、跨层次(如学术界和公众,学术界和管理层,学术界和中学生以及大学生等)的综合研究,以加强公众、社会、管理层等对纳米科技安全性与风险的理性认知,推动我国纳米科技的可持续的发展,已经成为迫在眉睫的课题。

一、 纳米安全性问题的科学意义和社会意义纳米科学技术的发展十分迅速,现在已经几乎拓展到了所有学科领域。《科学计量学》创始人T. Braun 教授对主要国际学术杂志的论文题目中包含“纳米”的科学术语进行统计显示:1994年科学论文题目中的“纳米”术语约2000个,而到2003年已经超过了50000个。2000-2010年,世界纳米科技SCI论文年均增长16%,纳米技术专利申请年均增长33%[1]。在工业领域,至2015年全球纳米产品市场价值预计达3万亿美元[2]。

在纳米科学技术飞速发展,人们逐渐认识纳米科学技术的优点和潜在的巨大经济市场的同时,科学家们开始意识到另外一个新的问题:纳米技术是否对人体健康、生存环境和社会安全等方面存在潜在的负面影响,是否会像工业革命一样给人类带来环境污染、生态破坏和各种疾病。2003年以来,Nature和Science杂志已经先后多次发表编者文章,与各个领域的科学家们讨论纳米材料的生物毒性和生物环境安全性问题。同时,美国化学会Environmental Science & Technology专业杂志以及欧洲许多杂志也相继发表编者和科学家的文章,讨论纳米尺度物质的生物效应、对环境和健康的影响问题。英国政府指示英国皇家学会和皇家工程院(Britain's Royal Society and Royal Academy of Engineering)专门组织了由剑桥大学科学家为首的专家小组调研这个问题,历时1年3个月,于2004年7月29日发布了长达95页的研究报告强调:必须优先开展人造纳米材料的生物环境安全性研究。

为什么纳米颗粒的毒性与生物环境安全性问题会引起如此极大关注?追根溯源,人们对纳米安全性的担忧发端于人们对高科技固有的较高不确定性和风险的担忧。纳米技术的潜在风险和安全的界定与其定义相关,下表 1列出了世界上常用的几种纳米技术定义。

| 表 1 常用的纳米技术定义 |

虽然每个定义的确切措词不同,但都包括纳米技术两个基本方面。第一、都采用了100纳米的界限,在该界限下设置了尺寸依赖现象(例如,表面积大幅增长,量子效应等),强调了在该领域的测量范围内研究和工程将转向纳米技术占主导的领域。第二、纳米技术是在一个非常小的尺度上“控制”,“操纵”或“处理”问题,排除了自然的纳米材料和无目的性纳米技术。

由此,纳米技术的负面社会影响,其主要风险是在生物或者环境领域。从纳米颗粒比细胞还小几个量级以及与较大的蛋白质的尺寸相当这一事实,纳米颗粒是否可能侵入人体和其他物种的自然防御系统,进入细胞并影响细胞的功能,就成为人们担心的来源之一。人造纳米材料进入生命体后,是否会导致特殊的生物效应?这些效应对生命过程和人体健康是有益或是有害?例如:比细胞小很多人造纳米颗粒很容易进入细胞,它们是否产生特殊的细胞毒性?如此细小的颗粒,是否容易吸入肺里对呼吸系统产生伤害?纳米量级的微小颗粒,是否会穿越脑屏障,进入大脑而影响大脑的正常功能?如果我们考虑生命过程最重要本质:生命过程是以生物分子间的化学反应为基础的。而且,生命体内的这些化学反应对生物分子的立体结构的依存性很大。那么,具有自组装能力的人工纳米分子体系进入人体后,对生物分子的立体结构进而对生命过程本身的化学反应和自组装过程是否发生干扰等等。一方面,这些新的功能正式纳米医学所追求的“特异功能”,成为科学家关注的科学前沿问题,另一方面,也是公众关心的人类健康的社会问题。

当物质由以前的微米“世界”细分到纳米尺度时,即使化学组成不变,其物理化学性质已经发生很大的变化,如产生尺寸效应、巨大的表面效应(极高的表面活性)、量子效应以及界面效应等。这些变化将使纳米物质呈现出既不同于宏观物质,也不同于单个孤立原子的很多奇异的物理化学性质,如化学反应性、分散与团聚性能、在不同介质中的溶解性能、热学性能、光催化性能、表面活性等等。由于这些不同于常规物质的物理化学特性,当纳米材料进入生物体(或人体)以后,很有可能导致它们在生物体内出现与常规物质不同的生理行为。初步的一些研究结果也表明,宏观(微米)物质的安全性评价结果可能不适用于纳米物质。比如,粒径小到一定程度的纳米材料排放到空气中,有可能藉简单扩散或渗透形式穿过肺血屏障和皮肤进入体内(常规物质就不能),对人的健康造成影响。大比表面积的纳米颗粒所具有很强的吸附能力和很高的化学活性有可能吸附大量的有毒物质如重金属,有机卤素等环境毒物,在生物体内引起特殊(常规微米颗粒不会引起)的化学反应等等 [3]。

当然,这些不同于常规物质的生理行为可能导致正负两方面效应,负面效应就是生物毒性或环境毒性;正面效应是发现和发展纳米医学技术的基础。但是,从健康和社会安全的角度考虑,也许对纳米物质的生物毒性研究更为紧迫。这种紧迫性来自于一种宏观思考:正如工业革命给我们带来的环境污染、生态破坏、种种疾病,放射性物质的发现和大规模使用所伴随的核污染一样,纳米技术的发展是否也将带来纳米物质对环境以及生态的污染,我们能否在它们大规模应用之前,就清楚了解它们的生物毒理学或环境毒理学特性,如果做到这一点,我们就可以把风险降到最低,使纳米科技能够最大限度地造福人类。因此,纳米技术的安全性具有双重意义,它既是一个科学问题,也是一个社会问题。认识和解决这一问题,是促进和保障纳米科技健康和可持续发展的必要条件。

早在2004年的香山科学会议上,白春礼院士提出,纳米科技安全与伦理相关的问题需要关注以下几方面: (1) 纳米物质的安全性究竟如何,它对人的健康和环境的危害有多大,可以通过何种途径进入人体;(2) 哪些纳米相关的技术会带来伦理问题以及怎样的伦理问题;(3) 如何检测纳米颗粒的毒性,如何识别纳米科技中的伦理问题;(4) 如何从国家层面制定相应的政策法规和伦理规范,以应对纳米科技的安全与伦理问题;(5) 如何在全球范围内开展纳米科技安全与伦理问题的合作,以保证纳米科技的健康和可持续发展等[4]。

美国《国家纳米技术计划》(NNI)中,纳米技术的安全问题主要涉及以下内容[5]:

(1) 纳米技术相关的环境、健康和安全(EHS)。主要指纳米技术对人类健康和环境的毒性及风险,包括两个方面:纳米颗粒的危害与暴露风险。前者涉及纳米颗粒对人体或自然生态系统的生物和化学影响,后者涉及纳米颗粒的泄漏、传播和附集问题,以及由此给人体或生态系统带来的危害。

(2) 纳米技术相关的教育和社会问题。例如,纳米材料的制造和检验应该遵守什么样的准则,如何让消费者获得充分的信息,纳米技术研发和应用有关的实验室和劳动场所应采取哪些安全措施等等。

二、 纳米安全性与风险意识以及各国的应对措施随着纳米科技的快速发展,世界各国对纳米科技的安全和伦理问题的重视程度不断加强。主要发达国家纷纷采取了在国家层面出台相关的战略和政策,制订和发布伦理规范,开展纳米技术社会与伦理问题的研究,加强风险管理和公众对话等措施。

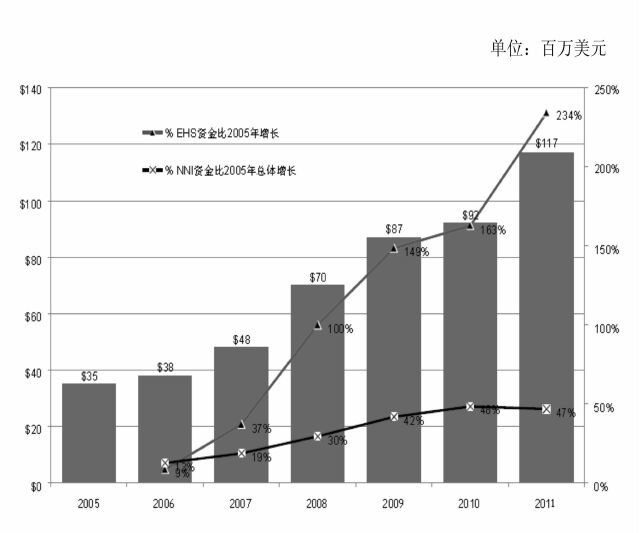

美国自然科学基金会(NSF)从2001年就开始资助纳米技术的安全性和社会影响研究,2005年美国政府专门发布了国家纳米计划的环境、健康与安全战略研究规划(NNI-EHS),NNI各个管理部门共同推动纳米技术EHS研究战略,集中于科学风险分析和风险管理以保护公众健康和环境,开发纳米技术风险评估,同时也推进技术发展使公众获益。此研究战略规划旨在建立一个基于科学的风险管理研究框架,指导各机构生产和使用纳米科学信息。美国自然科学基金会NNI主席M.Roco的报告显示,NNI纳米技术相关EHS研究经费的增长速度已经远远高于NNI整体经费的增长率,参见下图 1的NNI-EHS财政预算。

|

图 1 2005-2011财年美国国家纳米计划环境、健康与安全(EHS)领域的财政预算 |

美国亚利桑那州立大学建立了一个纳米技术监管文件档案库,收集世界各国和国际组织发布的涉及纳米技术管理的制度文件,目前已有400多项。

①见http://nanotech.tech.taw.osu.edu.

2008年以来,欧盟委员会和英国皇家学会相继发布了《关于纳米材料的法规问题》、《负责任的纳米科学与技术研究行为准则》和《负责任的纳米行为准则倡议》,对纳米科技相关的研发活动和社会治理进行规范和指导。其中,《负责任的纳米科学与技术研究行为准则》包括7项原则:意义性(meaning,纳米研究对于公众应是可理解的);可持续性(Sustainability,纳米研究应是安全的、合乎伦理和有助于可持续发展的);预防性(Precaution,研究活动要预知潜在的不利影响);包容性(Inclusiveness,对所有利益相关者公开、透明);卓越性(Excellence,满足最好的科学标准);创新性(Innovation,鼓励创造性和灵活性)和责任性(Accountability,研究要为社会、环境和人类健康负责)[6]。欧盟建议其成员国在实施国家研究与发展战略时遵循这些原则。英国皇家学会的《负责任的纳米行为准则倡议》也提出了7条纳米技术发展的准则:负责制;利益相关者参与;工人的健康和安全;公共健康、安全和环境风险评估;社会、环境、健康和伦理意义的考量;与商业伙伴合作;加强信息透明与公开[7]。

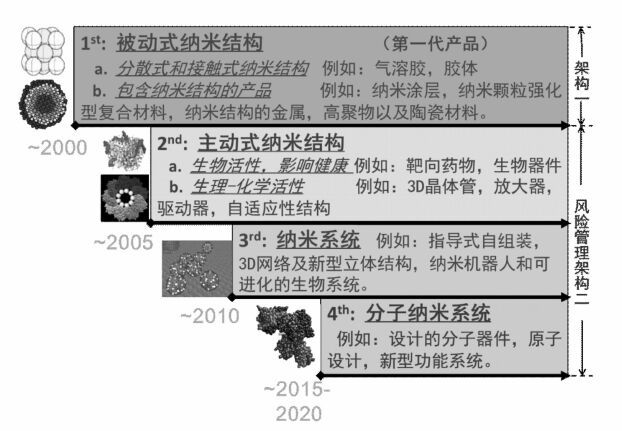

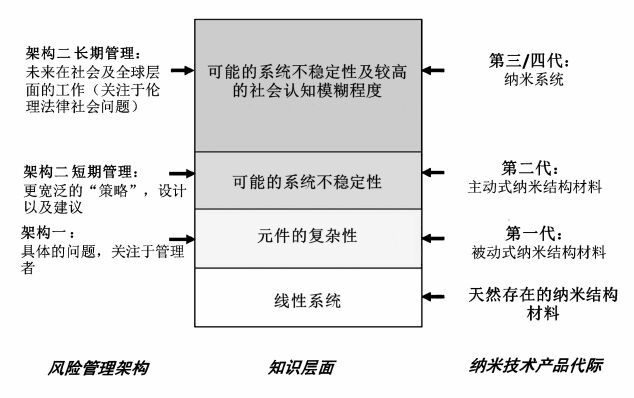

欧盟利用欧盟框架计划(如第六、第七欧盟框架计划)设立了关于纳米技术社会与伦理方面的研究。同时,为了加强欧洲国家之间的协调性,欧盟设立了欧盟纳米毒理学与安全性的研究集群计划(NanoSafety Cluster Projects),通过该研究集群计划,2005—2011年期间欧盟共支持了24个大型项目(总经费约1.6亿欧元。同期中国支持了约0.6亿人民币用于纳米安全性研究)。欧盟支持的研究内容包括:与纳米安全性相关的表征与测量;健康与环境相关的纳米颗粒暴露与检测;纳米材料与生物体系的相互作用;纳米材料的人体健康效应;纳米材料的生态环境效应;生产场所中纳米颗粒的释放、计测与控制;纳米材料的使用与操作指南核规范;纳米准则(Nanocode)、纳米可持续发展(Nanosustainability)、负责任的研究与创新(EU RRI);国际合作等方面的研究项目。近年来,欧美还开展了一系列纳米科学与社会公众的对话活动,鼓励公众参与纳米技术的研究实践与政策抉择,协调纳米技术领域的科学普及等活动。负责任地发展纳米技术,已经成为国际上发展纳米技术的重要理念。保持纳米技术最大程度地满足人类和社会紧迫需要的同时,充分合理地尽力预见和减轻不利的影响或结果。在这样一个理念之下,纳米技术的风险管理便应运而生[8]。从风险管理的角度来看,美国NNI主席Roco等人认为,纳米技术不能被看做一个统一合并的概念,而是一个包含四代新纳米技术产品和工艺的系统和复合体,每一代都拥有其独特的特征。分别为:第一代被动式纳米结构,第二代主动式纳米结构,第三代复杂纳米系统,第四代分子纳米系统(见图 2)。在风险认知中,较高的代际拥有更高的风险和不确定性(见图 3),适用不同的风险管理架构,Roco等将纳米技术的风险管理划分为两个架构[9]。

|

图 2 纳米科技商业化时间轴:四代纳米产品以及相关流程 |

|

图 3 基于代际的纳米产品的风险管理策略 |

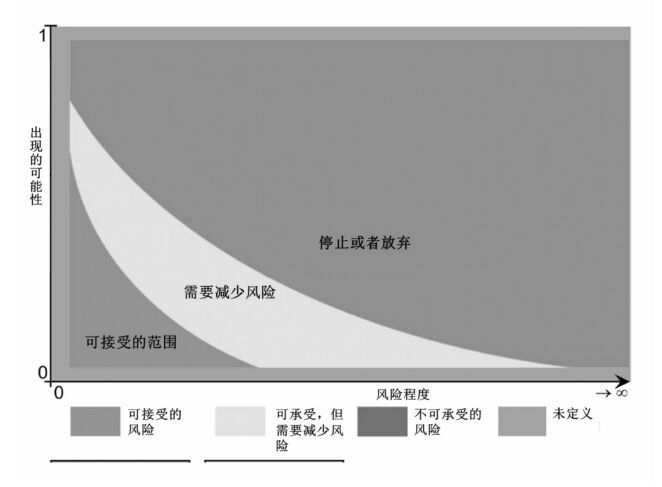

针对纳米技术的风险评估和管理策略,国际风险管理委员会(IRGC)提出了交通信号灯模式,从利益相关方的角度来进行考虑。如下图 4所示,“可接受的”——归属于大多数的天然纳米结构材料,指的是一个活动中,存在的风险非常低以至于不需要额外的努力来处理;“可容忍的”——归属于人造或工程纳米结构材料,指的是一项值得追求的技术,然而会需要更多的努力来降低风险;“不可容忍的风险”,一般由专门用途的易爆性纳米材料构成。

|

图 4 风险程度与收益关系——可接受的、可容许的、不可容许的以及未定义的风险(红绿灯模型) |

总之,纳米安全性研究和风险管理还有许多难点。由于纳米物质的特殊性,影响纳米物质毒性的因素非常之多,当前有关知识和研究数据仍然不充分;随着纳米产品的升级,风险和不确定性越来越高,需要新的思路和研究方法上的突破。

三、 我国纳米安全性研究的现状及建议中国是纳米科技研发的大国。从2009 年开始,我国在纳米研究方面的SCI论文和专利的数量跃居世界第一。同时,我国政府也非常重视对纳米科技的安全和社会伦理问题的研究。 在安全性研究方面,我国科学界起步较早,几乎与国际同步。我国研究者在2001 年11 月就提出了“关于纳米尺度物质生物毒性研究报告”,2003 年在中科院高能物理研究所成立了“纳米生物效应与安全性实验室”,2004年召开了纳米安全性香山科学会议[10],2005年得到基金委重大项目支持,2006年得到科技部973项目支持。同年,国家纳米科学中心与高能物理研究所成立了 “纳米生物效应与安全性联合实验室”。2005年赵宇亮研究员领衔组织世界上11个国家的科学家编著了纳米毒理学领域的世界第一本专著Nanotoxicology,2007年初在美国出版,获得国际同行的高度关注。2008年中科院成立了 “中科院纳米生物效应与安全性重点实验室”。该实验室在研究纳米材料对生物与环境的影响方面取得了一系列重要的进展,已在国际上发表了近百篇高水平的系列研究成果。同时,赵宇亮研究员组织全国16所大学和研究机构的第一线研究者,历时4年完成了9部《纳米安全性》系列丛书,2010年由科学出版社出版。本丛书是世界上第一套纳米安全性的系统书籍,按纳米材料种类分类撰写,汇编了国内外对Tio2、富勒烯、碳纳米管、纳米Ag、氧化铁等纳米材料的毒理学与安全性评价研究中最新的研究结果与数据[11]。

随着纳米科技的社会影响力日益壮大,近年来,在欧洲、美国、日本等发达国家,越来越多的人文科学家和社会科学家参与纳米科技安全与伦理的研究工作。从2008 年开始,纳米伦理逐渐成为各类科学技术伦理研讨会的主题之一。 2009 年以来,我国人文社科领域的研究者相继在北京和大连召开了纳米伦理的跨文化、跨学科研讨会。2010 年9 月,中国社会科学院的《中国社会科学报》组织国内外自然科学与人文科学家一起深度探讨纳米科技的伦理问题及其社会治理,并用4 版的篇幅进行了详细讨论[12]。我国学者还应邀在国际会议上与各国学者共同交流如何应对纳米科技的不确定性和伦理后果的研究。这些研究将有力地推动我国纳米科技的全面、健康、可持续发展,也将对加强公众对纳米科技的客观和理性认知,提高公众包括政府决策人员对纳米科技的安全和风险意识,起到积极的促进和推动作用。但总体来看,在纳米技术的伦理、教育以及其他社会议题方面,中国学术界研究与国外差距较大,亟需加强[13]。

基于目前国内外的纳米科技发展与安全性研究状况,我们建议采取以下措施来加强我国的相关工作:

(1) 制定国家纳米技术健康安全性(Nano-EHS)研究的战略规划,加强相关科技投入,开展前沿基础和应用技术的研究;积极推动开展纳米科技的健康安全与人文哲学、社会伦理之间的跨学科交叉研究;并推动纳米安全相关的标准化工作,促进我国纳米技术研究的整体发展。

(2) 建立纳米科技知识传播平台。科学家需要将自己的工作介绍给公众,让公众真正了解什么是纳米技术,什么是纳米材料,纳米技术、纳米材料的发展现状是什么,发展前景又是什么,它们与人们的生活有什么关系,使公众理解和支持纳米技术的发展,避免引起不必要的误解。

(3) 建立人文、政策、社科与纳米科技的交叉论坛,在理性、包容、实质、有效的原则下,加强纳米科技发展决策的公众参与,开展科学与人文的对话,使得伦理学家、经济学家、心理学家以及许多 “软科学”领域的学者,都可以辩论有关纳米技术的应用,使纳米技术研发和投资的决策过程透明化,更有效地促进纳米科技的整体发展。

(4) 建立信息公开平台。向消费者提供纳米科技与产品的相关信息,为纳米科技产品的安全应用提供指导,使社会消除不必要的恐慌,同时应保证,与纳米技术安全性相关的信息,应该由技术合格的研究团队作谨慎评估。

四、 走向未来的纳米科技美国国家科学技术委员会关于纳米技术前景的“Nano1”报告出版已过去了10年。在这十年中,纳米技术的研究和发展已取得了惊人的进展,最近完成的“Nano2”报告,审视了过去十年该领域的进展,并揭示了纳米技术在未来十年面向社会需求的发展机会。

风险在人类社会中一直存在,而高风险是高科技社会的典型特征之一。德国社会学家贝克指出,“风险”的概念与危险或灾难不同,它是一种可能性,意味着控制与失控。因此,纳米技术的风险并不是孤立存在的。通过对纳米安全性领域的研究,我们有足够的理性面对有威胁的未来,使纳米科技的发展最终能安全地造福于人类。与“先发展后治理”不同,纳米技术有可能是第一个在其可能产生负面效应之前,就已经过认真研究,引起广泛重视,并最终能安全造福人类的新技术。

| [1] | Roco M. Long-term view of Nanotechnology development, workshop report, Singapore, 2010. |

| [2] | OECD. The Impacts of Nanotechnology on companies. OECD publishing, 2010. |

| [3] | 费多益. 科学的合理性. 北京: 科学出版社, 2004: 137. |

| [4] | 白春礼. 纳米技术的安全与伦理专题序言. 科学通报, 2011(56): 95. |

| [5] | NSTC. National Nanotechnology Initiative, http://www.nano.gov. |

| [6] | European Commissions. Commission Recommedation on a code of conduct for responsible nanosciences and nanotechnologies research. http://www.nanocode.eu. |

| [7] | Responsible Nano Code .http://www.nanotechia.org. |

| [8] | International Risk Governance Council (IRGC). White Paper on Nanotechnology Risk Governance, IRGC, Geneva ,2006(available on the IRGC website: http://www.irgc.org/irgc/projects/nanotechnology/). |

| [9] | Roco and Renn.Nanotechnology Risk Governancein Global Risk Governance Framework. Springer,2008. |

| [10] | 香山科学会议探讨纳米安全性.http://www.cas.cn/jzd/kxhy/jxshyjb/200412/t20041217_1690181.shtml. |

| [11] | 赵宇亮. 纳米安全性丛书. 北京: 科学出版社, 2010. |

| [12] | 王国豫. 纳米技术的伦理挑战. 中国社会科学报, 2010-9-25. |

| [13] | 樊春良. 关于加强中国纳米技术社会和伦理问题研究的思考.2010高技术发展报告. 北京: 科学出版社, 2010. |

2012, Vol. 2

2012, Vol. 2