互联网是人类智慧的结晶,是20世纪的重大科技发明。互联网技术的迅速发展不仅使人与人之间、人与物之间形成了一种全新的联系,而且极大地促进了社会生产率的发展,成为经济发展的重要引擎。为此加强互联网技术创新已经成为世界主要国家的一项基本战略。

目前,我国已经成为互联网大国,互联网产业也已经成为中国社会经济的重要组成部分。截止到2012年底,我国网民数量已达到5.64亿,互联网普及率达到42.1%,域名总数达1341万个,电子商务类应用使用率保持上升态势,网络购物用户规模达到2.42亿人[1]。百度、腾讯和阿里巴巴等互联网企业已经强势崛起,到海外上市的互联网公司也是络绎不绝。尽管如此,与美国等互联网强国相比,无论是核心技术和标准,还是行业的收入规模,我国仍然有很大的差距。除了网民规模第一之外,我国互联网发展的灵魂——创新活力依然不足。从10多年前的Web1.0到过去几年全球正热的Web2.0,以及当前的社交网络技术,原创性的技术、产品、应用和商业模式基本上还是发源于美国[2]。为此,如何有效地开展互联网技术创新,进而使我国从互联网大国成为互联网强国,仍然是互联网产业界、学术界和政府在未来相当长的时间内面临的重要课题。

从国内外互联网技术创新相关研究来看,现有研究大多采用经济学、管理学的视角,将技术创新过程“黑箱”化,从“黑箱”的输入和输出来确定技术创新的经济、社会功能[3],注重分析网络效应、网络标准、产业组织等问题[4-5],从社会的视角分析互联网技术创新的研究并不多见。

在互联网的发展历程中,博客是其中为数不多的具有里程碑意义上的技术/产品之一。一方面,博客发挥了极大的影响力,从1998年德拉吉报道到2002年美国共和党领袖、参议员洛特辞职和2003年《纽约时报》执行主编、总编辑辞职,从2001年911事件到伊拉克战争,博客在这些重大事件中打下了深深的烙印。另一方面,大众以难以想象的接受度认可了博客。调查显示,2006年在美国有8%的网民(大约1200万人)至少拥有一个博客,39%的网民(大约5700万成年人)经常阅读博客[6]。同期在中国有14.2%的网民(1750万人)至少拥有一个博客,61.4%的网民(大约7500万人)经常阅读博客[7]。为此,本文从技术的社会建构视角出发,以博客技术为例分析互联网技术创新演化和各种角色参与建构的过程,从社会的角度了解互联网技术创新发展的内在逻辑,从而更好地阐释互联网技术的创新。

一、 技术的社会建构在1982 年欧洲科学技术研究协会的一次会议上,特勒弗·平奇(Trever Pinch)和韦伯·比克(Wiebe Bijker)等人倡导用科学知识社会学中的建构主义的方法研究技术。1985 年唐纳德·迈肯齐(Donald MacKenzie)和朱迪·瓦克曼(JudyWajcman)合编了名为“The Social Shaping of Technology”的论文集,被视作是反映这次重要会议的成果之一,也成为技术的社会形成(SST)研究的代表作。

自此,一批欧美技术社会学家、技术史学家和科学社会学家一改传统的“技术决定论”只看到技术影响社会进而唯一地、单向地、线性地决定社会的视角,将技术纳入社会分析的框架,用社会—经济的方法去揭示和分析技术的内容和创新的过程,打开技术的“黑箱”。尽管这些研究者有多种层次,也有不同的侧重点,还形成了不同的理论和研究风格,曾被称为没有任何清晰传统的“大教会(broadchurch)”[8],但他们还是形成了一个有共同关注对象的共同体,成为了对技术进行社会研究的一个不可忽视的学派。

作为一个有价值的研究重点,技术的社会形成相关理论近年来不断得到承认。“它对于科学、技术和社会、经济之间的关系提供了一种更开阔的理解,也拓宽了政策的纲领。”[8]

技术的社会形成相关理论认为,技术发展并不仅仅是技术内在逻辑的展开,它在本质上受社会多重因素影响。社会因素不仅影响了技术发展的形式和速率,而且还决定了技术发展的方向和内容。本文采用的研究视角正是来源于技术的社会形成相关理论的重要组成部分——社会的社会建构(SCOT)。在社会建构论者看来,同一种技术在不同社会情境中具有不同效应,社会在决定采纳和运用技术方面起着重要作用。在研究实践中,社会建构论者继承了“经验相对主义纲领”的经验研究风格,对技术变迁和技术创新进行了许多历史或现实的案例研究,比如自行车、数控机床、电动汽车、电力系统、核电站等技术。

平奇和比克在自行车发展案例的分析中指出:在19世纪70年代,自行车的轮子很大,这有利于提高速度。同时作为一种理想的运动工具,也容易引人注目。但由于骑在这样的车上人的重心会很高,所以极不安全,尤其对于妇女和中年男子来说,高轮车的危险性很大,只能作为强壮男子炫耀、表现的工具,不能作为大众普遍使用的交通工具。这样,在自行车作为运动工具和交通工具之间以及对其有不同要求的群体之间就出现了矛盾。经过19 年之久的改进发展,自行车最后变成了今天这样一种基本的模型,双轮变小,安全性提高,主要行使交通工具的职能。而这个过程就是用户造就的,从而再现了非决定的、多方向性的、在塑造技术的群体之间和之中不断地协商和再协商的过程。从中可以看到,社会群体决定了哪些问题与人工制造物及其意义相关。一个问题之所以被确定为问题,仅仅因为存在着这么一个群体、由它发起并成为一个问题。[9]

因此,某一种设计或人工制造物的成功并不能简单地归结为一个技术问题,而应将其视为成型(pattern)或形成(shape)于特定的选择环境。技术和技术实践是在社会建构和谈判中被建造起来的,这个过程经常被看作是由各种参与者的社会利益驱动的过程,因此冲突的利益群体如何解决问题成为关键[10]。就自行车案例而言,围绕在自行车周围的有各种“相关社会群体”,他们有不同的问题,针对不同的问题,又有不同的解决方案,于是推动了自行车制造技术的发展[9]。实际上,以博客为代表的互联网技术的创新过程也是一个社会建构和选择过程,是通过相关的IT专业人员、技术爱好者、新闻爱好者以及资本所有者等不同群体(个人)在分别达致其需求时共同构造和形成的。

二、 博客技术的发展演化博客(Blog,Weblog),又名网志、网络日志。根据维基百科的定义,博客是一种由个人管理、不定期张贴超链接形式的文章、图片或影片的网页或线上日记,根据张贴时间以倒序方式(Chronological Order)由新到旧排列。①

①参见维基百科:博客.http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%B2%E8%AA%8C[2013-1].

从技术发展的角度来看,1999年是博客技术发展的分水岭。在1999年,一批简单易用的博客主页工具相继诞生,正是这些软件、工具以及博客托管服务的出现,消除了大众制作网页的技术壁垒和经济障碍,清除了传统出版人和公众的界限,博客用户开始爆发式增长。当时,以blogger系统支持的blogger.com成为美国最有影响力的博客托管网站,短短几个月内,该网站就涌现出成千上万的新博客[11]。自此,博客从小众的手动技术时代进入大众化时代。在这两个阶段中,博客技术的发展呈现出不同的特征,见表 1。

| 表 1 博客技术发展两个阶段的主要特征 |

尽管业界一般公认Blogger是最流行和最有影响的博客技术,但是要书写博客历史,却不是一件轻松的事情,存在很多的分歧和争议,如对谁是“博客之父”、哪一个是最早的博客原型等问题并没有一个具有广泛共识的答案[12]。从历史上看,博客的发展过程并不象一般的人工制品那样具有清晰的演化路径,因此我们只能把它理解为一个慢慢进化的产品[13]50-51。之所以如此,主要是因为博客所具有的反向时间排序、超链接、评论功能等基本元素并不是新技术,它们在万维网创立之初就已经存在或使用,如反向时间排序源于万维网发明人蒂姆·伯纳斯—李(Tim Berners-Lee)在其设立的世界第一个网站(http://info.cern.ch)中借鉴了计算机科学中“堆栈(stack)”的概念,后来被广大用户所接受并成为一种主要的数据处理方式。这种数据结构的特殊之处在于只能允许在链结串行或阵列的一端进行加入资料和输出资料的运算。由于堆栈数据结构只允许在一端进行操作,因而只能按照后进先出的原理运作。为此在某个页面上,网页发布者最后添加的信息成为最先看到的东西。

在博客发展的早期,一些熟悉网页制作知识、对互联网充满激情的人们纷纷建立起个人主页。他们将网上杂乱无章的内容进行整理过滤,采用链接方式将有价值的网站收集在一起,加上自己的描述和评论,并让读者参与互动。随后,网站的内容更加多元化。与此同时,一些企业或部分熟悉软件的博客写手开始编制博客发布工具,并逐渐降低了搭建网页、更新网页的技术难度。

在早期的博客技术发展过程中,贾斯汀·霍尔(Justin Hall)、戴夫·温纳(David Winer)、迈克尔·希比(Michael Sippey)、约恩·巴杰(Jorn Barger)、马特·德拉吉(Matt Drudge)、杰西·詹姆斯·加勒特(Jesse James Garrett)、卡梅隆·巴雷特(Cameron Barrett)、埃文·威廉姆斯(Evan Williams)等众多的参与者相互影响、相互借鉴,共同促进了博客技术的创新和发展。限于篇幅,本文重点介绍贾斯汀·霍尔、戴夫·温纳、埃文·威廉姆斯[13]6—88。

贾斯汀·霍尔于1994年1月22日建立了他的第一个网页“地下链接站”(www.links/net)。这是博客的原型之一。霍尔自称是从一个网站上汲取了写日志的灵感。该网站由宾夕法尼亚大学一个程序员让吉特·巴特纳伽(Ranjit Bhatnagar)设立,提供一些稀奇的链接,以及每天午餐的内容。霍尔喜欢贴链接,并不只是为了分享他在别人网站发现的有趣画面,同时也是为了将他的故事与别人的链接交织关联起来,与别人分享自己。当时,他将众人眼中的学术性媒体缩小成了一个个人媒体,然后再将他的坦白与亲密行为毫无保留地摊在整个世界面前。

戴夫·温纳时任软件公司Userland的CEO。该公司为苹果公司的Mac电脑设计软件工具——Frontier①。1994年10月,为加强产品推广、分析讨论软件市场前景,温纳建立网站(davenet.userland.com)来管理一个邮件组(DaveNet)。当年年底,苹果公司在其Mac操作系统装载了与Frontier竞争的软件工具。于是温纳决定退出软件行业,专注于DaveNet,并成为一名作家。但因特网这个新平台让温纳重新拾起对软件的热情,因为这个平台还没有被人控制,哪怕是微软和苹果。1995年1月,温纳在DaveNet发布了一篇文章“亿万网站”,表达了他的使命——“让人人都有自己的网站,我要帮你们实现这一点”。

①Frontier可以让程序员通过编写短小的程序和简短的代码,来自动执行重复的任务,深受Mac电脑使用者欢迎,适用于出版业和教育业。

1996年2月,温纳构思一个“24小时民主”的项目,以抵制《文明通讯法》审查互联网“不雅”内容。该项目邀请人们写文章,表达他们对自由的看法。为了展示大量的投稿,温纳建了专门的网页。受该项目的启发,同年4月,温纳为使用Frontier软件的开发者建了名为“Frontier新闻与更新”(后改为“编辑新闻”)网站(www.scripting.com),发布软件的版本、文档等,还把DaveNet的文章链接放在网站上,允许读者评论。“Frontier新闻与更新”就是现在的一个垂直博客。1997年1月,温纳在网页上嵌入一个“NewsPage Suite”来简化发新帖的流程(实际上就是一个博客的发布工具),使博客发布由手动变为自动(与现在相比,仍然很难)。1999年发布博客工具Manila。

埃文·威廉姆斯于1998年10月创立了Pyra Labs。1998年12月,威廉姆斯为自己的博客网站(www.evhead.com)写了一个小脚本,记录自己的想法。这个脚本是一个网页,上半部分是他的个人网站,下半部分是一个文字输入框和“保存”的按钮。下半部分只有当威廉姆斯以管理员的身份登陆时才会显示出来。 为更好地进行团队沟通,威廉姆斯将这个脚本复制安装在Pyra的独立服务器上(Stuff),成为团队内部共享的BBS(内网)。之后,为了让公司网站更生动一些,威廉姆斯将脚本修改,使用者可以将Stuff的部分内容自动转向外网发布。 1999年6月,威廉姆斯注册了www.blogger.com的域名。同年8月,他发布了www.blogger.com博客网站。

2. 博客大众化阶段在博客技术基本成熟、大量博客托管服务涌现的条件下,博客开始走向大众。与此同时,博客开始技术工具也更为精进。

2001年,博客主页工具实现了两项技术创新,一是Userland公司在其“Radio Userland”的产品中,附带了分布式聚合和跟踪服务,用户主页上不仅自行生成RSS地址供其他博客订阅,同时也可以订阅新闻网站和其他博客主页。二是Six Apart 公司发布的软件工具Movable Type创造了引用通告(trackback)功能,即用户可以自动发现其他博客主页上有关自己文章的内容,从而可以进行双向对话。随着博客主页数量激增,博客跟踪技术也应运而生,如daypop.com就有博客分类和博客日志实时搜索跟踪服务[14]。

2011年9月11日,世贸大楼遭遇恐怖袭击,博客成为重要的信息来源和灾难体验来源。从此,博客正式步入主流社会的视野。

三、 博客技术的社会建构在互联网的创建和发展过程中军方、科学界、政府和法人组织等多重主体相继加入和推进。在此过程中,“端到端的透明性”是互联网少有的、一直坚持的体系架构的核心设计理念,即在TCP/IP的设计中,将互联网系统中与通信相关的部分(IP网络)与高层应用(端点)分离,让终端的主观选择发挥更大的作用,用户自己可以开发应用,不断为互联网增加价值。因此,对互联网技术来说,广大互联网用户不仅参与新技术产品使用的技术选择,而且还参与新技术产品的定义、功能改进,甚至直接参与一般意义上的技术创新和设计。为此,我们也可以说,博客的发展演化是由社会建构的,是互联网相关用户共同参与的结果。

源于科林斯的“经验相对主义纲领”,SCOT形成了对技术发展的三个解释步骤,即解释的灵活性、结束机制、技术框架。首先,识别“相关社会群体”对技术特性的多种理解,是考察技术的社会建构过程的基础。相关社会群体中的成员,对于某个特定的产品具有共同的意义认知。而由于社会情境的建构作用,不同的相关社会群体对技术的具体特征会形成不同的要求。其次,寻求结束机制以说明技术形态的最终成型过程。经由群体之间持续的相互影响和社会协商过程,不同群体在技术方案上会逐步产生社会共识,相关社会群体之间的协商过程建构了技术方案的选择环境。最后,利用技术框架的概念,解读更为广泛的社会情境因素对技术变迁过程的影响[15]。为此,本文借鉴SCOT的分析思路,围绕博客技术的创新过程,重点关注两个问题,即博客技术如何被相关社会群体建构以及在建构过程中遵循什么样的逻辑。

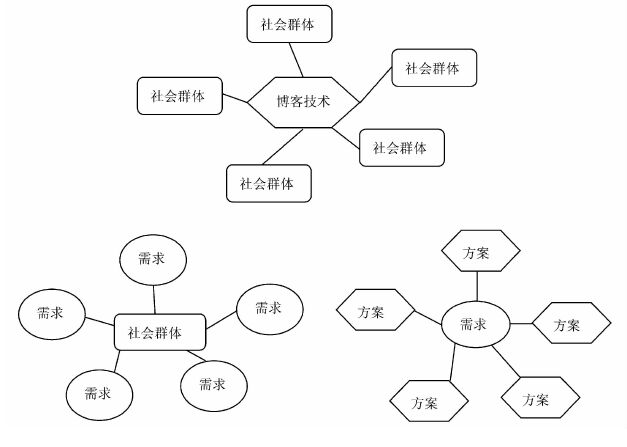

1. 博客技术如何被相关社会群体建构在博客技术发展的初期,每个参与其中的个人都需要有一定的网页制作技术,但是他们对博客的理解和对技术的需求是不同的,体现了多样化的发展路径。也就是说,每个参与其中的个人都能够被划入一个具有共同(相似)需要的社会群体。这些社会群体根据自己特有的需求,提出相应的解决方案(见图 1)。博客技术与平奇和比克以自行车为例分析的人工制品略有不同,一是使用者就是技术创新者,二是解决方案虽然也针对使用中存在的问题,但更多的是针对需求。

|

图 1 博客技术的社会建构过程[9]① |

① 本文对所引图有改动。

当时,博客技术涉及的社会群体主要包括技术爱好者、新闻爱好者、IT专业人员以及风险投资者等。当然这种划分是一个相对的概念,因为每个个体都有其个性化的需求,并且可能身兼几种角色。

从1993年开始,就有一些网页或技术具有博客的部分要素或者部分功能。在博客日益成熟、普及之后,又出现一些新的转向,大量的博客主页以评论、链接等形式彼此关联,形成不同类型和层次的博客社区。具体而言,对于技术爱好者和IT专业人员来说,由于博客作为一个个人网站,可以方便地向具有相似兴趣的人推荐相关技术信息(链接),开展技术的交流、讨论,因此博客是一个很好的技术交流的平台;对于新闻爱好者来说,由于博客是个人能畅所欲言的地方,是一个人最真实的声音,因此博客是一个很好的个人信息发布平台;对于IT专业人员以及风险资金来说,由于让网页发布变得异常轻松、简单成为他们努力的方向,提高技术的易用性是他们的目标,因此博客是实现万维网潜力的一个重要领域。

在不同的发展路径下,博客技术展现了不同功能和形式。如友情链接功能,1998年技术爱好者杰西·詹姆斯·加勒特(Infosift博主)在为Infosift寻找新链接时,就会把类似网站保存到书签栏里,以备日后使用,这样就形成了一份博客网站列表。在邮件讨论中,加勒特将这份列表发给卡梅隆·巴雷特(CamWorld博主)。巴雷特收到列表后,增加了一些自己收集的链接,然后贴在自己的博客上。这就是博客史上的第一个“友情链接”(blogroll)。随后,其他类似网站也纷纷将域名地址发送给巴雷特,申请加入,一是为认同感,二是为由此带来的点击量[13]54-55。这也标志着这些博主意识到,他们在有效地建构着社会关系,并且已经形成了一个群体——从事某种特殊活动的特殊群体。

相关社会群体在塑造博客技术的过程中,也在不断形成博客特有的技术内涵。weblog一词的由来过程很好地反映了这一点。1997年12月,约恩·巴杰受温纳“编辑新闻”的启发,利用“NewsPage Suite”新建了自己的博客网站。他希望能起一个吸引人的名字,但他并不满意温纳软件用户常用的“新闻页面”。他从“网页”、“链接”、“列表”、“日志”和类似词条组成的单词中,相中了“网志”(weblog)一词。这个词当时主要指由网络服务器的程序生成的大型日志文件,但一般只有系统管理员才会关心这类文件,因此这个词的使用频率不高。博客研究专家罗森伯格认为,“‘网志’这个词很有灵气,它让人产生丰富的联想——既有航海的臆想,还有《星际迷航》的味道①。正是这种灵气,让它在随后的一年半中,从一大堆形容一个新现象(个人网站开始按反向顺序放置链接和评论)的称号竞争中脱颖而出。”[13]48-49

①此意指探索未知、开拓未知。

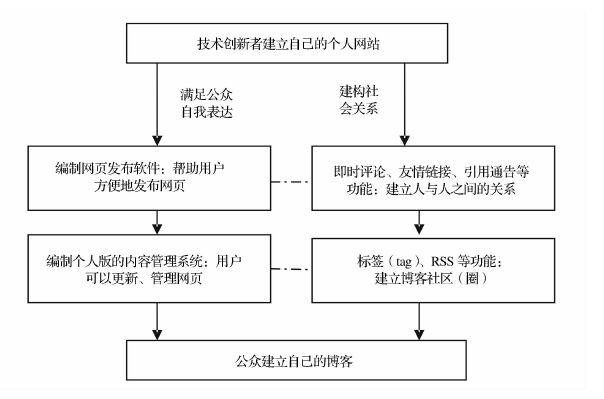

2. 博客技术创新过程遵循什么样的社会逻辑从博客技术的社会建构过程可以看出,博客并不是技术专家构思的产物,而是相关社会群体的实际需求,特别是主要是自我表达和建构社会关系的需求驱动的结果。现有讨论博客兴起原因的相关调查、研究也印证了这一点。如,有研究发现,博客的易用性、博客带来的满足感(如有趣、探索等)、虚拟社区的认同感等因素决定了博客的广泛流行[16-17];《2005—2006中国Web2.0发展现状与趋势调查报告》称,技术和理念的发展,使得互联网用户自我呈现表达的门槛降低,博客是一个典型,就是一个很简单的围绕人、让人表达自己的体系,由于越来越多的人通过博客进行表达,很多人由于内心需求的驱动纷纷效仿,并开始形成一种现象[18]。从历史回溯来看,博客技术创新过程就是从技术创新者建立自己的网站到让公众建立自己的博客的过程,其发展的社会逻辑主要体现在两条互相影响的、当时的参与者很难意识到的路径,即满足公众自我表达的需求和建构社会关系(见图 2)。当然,在博客技术创新的过程中,技术发展(也包括硬件技术)以及社会环境也起到了非常重要作用,但这些因素并不在本文关注的范围之内。

|

图 2 博客技术创新的社会逻辑 |

首先,市场满足了公众自我表达的需求,即以风险基金为代表的市场力量起到了不可替代的推动作用。由于网络经济表现出一种强烈的网络效应,也就是网络收益会随着用户的增长呈指数增长的趋势[19]。用户数量成为判断产品成功与否的关键。因此博客技术创新的重要目标是让更多的人参与撰写博客的活动中,尽管温纳、威廉姆斯最初的博客发布软件主要是基于个人方便而编写的。我们可以将这个过程理解为技术壁垒不断降低的市场选择过程,也让广大用户更容易、方便地发布、更新和管理博客。

其次,建构社会关系是以博客为代表的web2.0发展的内在要求。个人网站再加上即时评论、友情链接、引用通告等功能直接促进了交互性,促进了人与人的交流,对共同主题的关注则进一步促进了社会网络的建立和虚拟社区的建设。博客既实现了同一网站不同用户之间的交互,也强化了不同网站之间信息的交流聚合。

从20年的互联网商业化历程来看,尽管出现过很多种技术,但真正被广大用户接受的,无非是邮件、论坛、即时通信、博客、微博客、Facebook等。而这些应用之所以成为网络热点,在于它们都有一个基础,那就是它们都是广大互联网用户用于满足创建与发展关系需求的手段。尽管这些需求也在不断变化,例如从社会归属的需求向社会资本的需求发展,但是这些需求本质上是一致的,即仍然是对创建和发展社会关系需求。而每一种新兴技术的出现和多展都是因为它比现有的技术在发展关系方面,有自己更多的特质或特长[20]。

四、 结 语互联网一直是一个靠创新推动发展的行业,孕育着无穷的创新潜力。那么互联网的创新是怎样产生的呢?本文通过分析博客技术的社会建构过程发现,以博客为代表的互联网技术并不是技术专家构思的产物,而是广大的互联网用户实际需求,特别是建构社会关系的内在需求驱动的产物。

但是,互联网空间是一个完全的人工制品,是独立于自然世界存在的虚拟实在。尽管互联网技术创新由应用需求驱动,满足特定的市场需求,但这种需求本身并不是现实社会的直接需求,而是技术与社会互动后的衍生品。这就体现出社会参与的重要性,也就是需要创新始于具体的用户体验,并进行多层次、多层次、多参与主体的动态融合。为此,只有打造宽松的创新氛围,让更多的人参与到创新过程,才能创新出被广大的社会公众所接受的产品。

当前,我国的互联网技术创新生态面临着一些特殊的困境。一个典型的现象是,大型互联网企业不断完善与升级产品与服务,但其中很多是整合、模仿或“抄袭”了原始创意方的产品或服务。这使得大企业得以用极低的边际成本,获得高额的收益。而处于艰苦创业期的小企业,无法凭借自己的创新产品获得应得的收益,发展受到了制约[22]。或许,对我国来说,打造宽松的创新氛围更需要从制度环境入手,通过建立健全完善的法律制度和竞争规则,营造“开放、平等、协作、分享”的互联网精神①发挥重要制约作用的环境,来促进互联网技术创新。

①参见百度百科:互联网精神. http://baike.baidu.com/view/1308032.htm[2013-1].

| [1] | 中国互联网络信息中心(CNNIC).第31次中国互联网络发展状况统计报告. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201301/P020130122600399530412.pdf.[2013-1-15]. |

| [2] | 孙杰贤. 中国互联网的浮华背后. 中国信息化, 2010(23): 36-37. |

| [3] | 刘明, 李兆友. SST视角下对技术创新的再认识. 东北大学学报(社会科学版), 2009(2): 118-122. |

| [4] | 冯根福, 李再扬, 姚树洁. 信息产业标准的形成机制及其效率研究. 中国工业经济, 2006(1): 16-24. |

| [5] | 蒋岩波. 网络产业的反垄断政策研究. 北京: 中国社会科学出版社, 2008. |

| [6] | Amanda Lenhart, Susannah. Bloggers: A Portrait of the Internet’s New Storytellers. Pew Internet.http://www.pewinternet.org/PPF/r/186/report_display.asp.[2006-10-9]. |

| [7] | 辛华.2006中国博客调查报告:中国博客4年增长30倍.市场报,2006年10月9日. |

| [8] | Robin Williams, David Edge. The Social Shaping of Technology. Research Policy, 1996(6): 865-899. |

| [9] | Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes & Trevor J. Pinch. The Social Construction of Technological Systems: New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge MA/London: MIT Press, 1987:17-50. |

| [10] | 肖峰. 国外SST研究述介. 哲学动态, 2001(7): 26-30. |

| [11] | Rebecca Blood. The Weblog Handbook: Practical Advice on Creating and Maintaining Your Blog. Cambridge, MA: Perseus, 2002: 148-149. |

| [12] | 方兴东, 王俊秀. 博客——E时代的盗火者. 北京: 中国方正出版社, 2003: 41. |

| [13] | [美]斯科特·罗森伯格. 说一切:博客——不可抵挡的个人媒体革命. 北京: 东方出版社, 2010. |

| [14] | 刘津. 博客传播. 北京: 清华大学出版社, 2008: 30-31. |

| [15] | 李真真, 缪航. STS的兴起及研究进展. 科学与社会, 2011(1): 60-79. |

| [16] | Chin-Lung Hsu, Judy Chuan—Chuan Lin. Acceptance of Blog Usage: The Roles of Technology Acceptance, Social Influence and Knowledge Sharing Motivation. Information & Management, 2008(1): 65-74. |

| [17] | Kenneth C.C. Yang. Factors Influencing Internet Users’ Perceived Credibility of News-related Blogs in Taiwan. Telematics and Informatics, 2007(1): 69-85. |

| [18] | Inter-Asia Internet Research Institute.2005-2006年中国Web2.0发展现状与趋势调查报告,2006年2月. |

| [19] | [美]卡尔·夏皮罗,哈尔·瓦里安.信息规则:网络经济的策略指导.张帆译.北京:中国人民大学出版社,2000. |

| [20] | 彭兰. 网站经营:从“内容为王”到“关系为王”. 信息网络, 2010(5): 12-15. |

| [21] | 徐丹,张意轩.谁来呵护中国互联网创新力之源.人民日报,2010年12月14日. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3