科学技术发展日益迅猛,对社会的影响日渐深入。科技伦理研究蕴涵着经济学、哲学、社会学、伦理学等多学科的综合与多重思维向度的交织、碰撞,反映了学术界对科技发展的反思[1]。一方面,科学技术逐渐改变着世界和人类的存在方式,其所带来的负面效应和潜在的伦理风险也引起普遍关注。另一方面,风险社会的到来为社会重新理解科技伦理提供全新的视角[2]。伦理被视为科学的内在本质,而责任则成为科学伦理观的核心,这对科学家也提出了很高的要求[3]。科技伦理在国际社会已经越来越受到重视,1997年10-11月召开的联合国教科文组织(UNESCO)第29次会议批准成立了“科学知识与技术的道德世界委员会”(COMEST, the World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology)[4]。近年来,该委员会已先后就淡水伦理、外太空伦理、能源伦理、信息社会伦理以及环境伦理和可持续发展问题召开了数次会议,并要求各国政府明确促进可持续与平等发展的科技伦理的日益增长的重要性[3]。2002年9月,“科学道德与责任常设委员会”(SCRES, The Standing Committee on Responsibility and Ethics in Science)完成了对世界各地不同资源的伦理标准的分析,并形成《科学伦理和责任的标准:经验性研究》(Standards for Ethics and Responsibility in Science:an Empirical Study)、《科学伦理和责任的标准:内容、背景和功能分析与评估》(Standards for Ethics and Responsibility in Science:an Analysis and Evaluation of Their Content,Background and Function)和《伦理标准的定量数据》(Quantitative Presentation of Data in Ethical Standards)等文件。

我国的科技伦理问题研究与我国的科技发展状况以及伦理学的研究状况密切相关。2001年5月,第一届全国科技伦理学术研讨会在武汉科技大学召开。2005年7月、2007年7月,第二届、第三届“中德科技伦理问题学术研讨会”相继在大连理工大学举行。同时,一些有关科技伦理的专业研究机构也应运而生,比如东南大学建立了“科技、伦理与艺术”哲学社会科学创新研究基地,大连理工大学成立了作为省部级哲学社会科学创新基地的“科技伦理和科技管理研究中心”,中国科学院学部组建了“道德与科技伦理研究中心”等专业研究机构。

学界对科技伦理范畴的理解主要有科技的伦理、关于科技的伦理、科技的伦理问题三种[5]。而对科技伦理的研究主要有三个维度[6]:第一个是从科技自身维度研究科技本身的伦理价值,比如对转基因伦理问题的研究[7][8],对克隆人伦理问题的研究[9],对科技发展和应用伦理问题的研究[10][11][12]。第二个是从职业道德维度研究科研主体和行为主体的道德规范,如对于科技工作者主体的研究[13][14][15]等,对科技伦理道德的研究[11][15][16][17],对科技伦理研究中价值取向问题的研究[18][19][20]。第三个是从社会发展维度研究科技负面效应的伦理应对策略,主要包括对环境伦理和生态伦理的研究[21][22][23][24],对工程伦理与网络伦理的研究[25][26][27][28][29][30][31][32][33],对技术伦理的研究[34][35][36][37][38]。

我国的科技伦理领域成果众多,但侧重各有不同。这些成果有怎样的特征?当前的研究热点和不足是什么?研究内容之间有什么相关性?本文希望通过社会网络分析方法进行文献研究,对这些问题做出一定的回答,尝试厘清当前科技伦理领域研究的概况。

二、 研究方法与数据处理 1. 研究方法社会网络分析(SNA)是20世纪70年代以来在社会学、心理学、人类学、数学、通信科学等领域逐步发展起来的一个研究分支[39]。它不仅仅是一种工具,更是一种关系论的思维方式,是用“网络结构”范式刻画社会结构的研究。国内外一些学者利用社会网络分析方法,在竞争情报[40]、知识管理[41]、学科热点[42]、引文分析[43][44]、科研人员合著网络链接[45][46][47]等方面展开了一系列研究。有学者通过关键词在图书馆情报的共现研究领域进行了研究[48][49],也有学者通过关键词共现网络对创新研究领域进行了分析[50]。关键词共现是指对一组词两两统计它们在同一篇文献中出现的次数,以此为基础对这些词进行中心度分析(研究热点)、聚类分析(子群分析)[51],反映这些词之间的亲疏关系,进而分析这些词所代表的学科和主题的结构变化[52]。

从社会网络的视角看,一个具体的网络可以抽象为一个由点集V和边集E组成的图G=(V,E)。E中每条边都有V中一对点与之相对应[46]。最后形成如下矩阵:节点i和节点j有连线,记作ij=1,多次连线记作n,没有连线记作ij=0。

| $ G=\left\{ \begin{matrix} {{a}_{11}}&{{a}_{12}}&\cdots &{{a}_{1j}}&\cdots &{{a}_{1n}} \\ {{a}_{21}}&{{a}_{22}}&\cdots &{{a}_{2j}}&\cdots &{{a}_{2n}} \\ {}&{}&\vdots &{}&\vdots &{} \\ {{a}_{i1}}&{{a}_{i2}}&\cdots &{{a}_{ij}}&\cdots &{{a}_{in}} \\ {}&{}&\vdots &{}&\vdots &{} \\ {{a}_{n1}}&{{a}_{n2}}&\cdots &{{a}_{nj}}&\cdots &{{a}_{nn}} \\ \end{matrix} \right\} $ |

关键词共现研究的预设是:同属于一篇文献的关键词可以充分地表达该文献的研究主题[53]。关键词是表达文献主题概念的自然语言词汇[54],文献关键词是其研究主题最为直接的表现形式[55]。在期刊论文、学位论文、会议论文等文献当中,存在着一些关键词经常同时出现于同一篇文献的现象。这种现象可以称之为关键词的共现现象。

将每一个关键词作为网络中的一个节点,在同一篇论文中出现的关键词称为同现。存在同现关系的关键词之间用一条边连接,即同一篇论文中的关键词之间两两连接,不同的论文间通过相同的关键词构成连接,如此即可构成关键词同现网络。另外,当两个关键词之间多次出现同现关系时只计一条边,其连接频次一般用粗细来表示,网络中的边不具有方向性。因此,该关键词同现网络是一个无向加权网络。

在虚拟的关键词网络中,由于是否共现和共现频次的不同,每个节点在网络中具有不同的地位,承担不同的角色。在一定的时间范围内,有些关键词反映的是该主题的研究热点,有些词表示的内容处于不成熟的状态,有些词之间的联系非常紧密,有些词会在网络中显得比较孤立。通过对关键词网络的分析,可以发现隐藏在真实关系网背后的关系网络。这对于了解一个研究主题的成熟度、知识结构、研究的规模等状况,具有非常重要的意义。本文以“科技伦理”研究领域为研究对象,通过社会网络和关键词共现的方法尝试研究科技伦理关键词网络的结构特征。

2. 数据处理本文选择《中国学术期刊网络出版总库》作为统计源。检索条件确定为:主题词=“科技伦理”,数据的时间范围是1980年1月-2015年5月,期刊来源为中国学术期刊全文数据库收录的所有期刊。最终,检索到861条记录。删除无作者署名文章、期刊征文、讣告、期刊声明等文献,共有有效文献833篇。将题录导入文献处理软件①,对关键词字段进行初步处理,首先分析关键词数量和出现频次大于10次的关键词信息(表 1中“科技伦理”研究领域的高频关键词),共有2055个关键词,关键词单个出现10次以上共有37个(见表 1)。

①文献题录分析工具较多,我们这里使用的是SATI3.0(Statistical Analysis Tool for Informetrics, SATI)。

| 表 1 1980-2015年科技伦理研究领域频次大于10次的关键词② |

②“伦理道德”和“道德伦理”,“责任伦理”和“伦理责任”,“科技”和“科学”,“科学技术”语义侧重上有不同;“道德”和“伦理道德”在概念所指范围上不同;“大学生”作为和“科技伦理教育”相关的关键词出现;“价值”和“价值取向”在语义上涵盖不同,这里没有进行合并。

③学术界有对江泽民的《论科学技术》进行过研究。

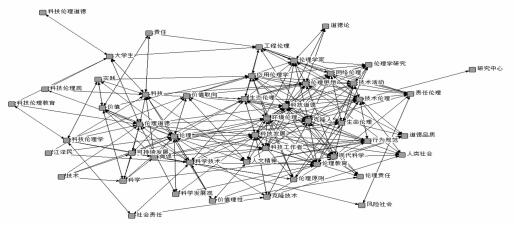

然后,对形成关键词多值共现矩阵,抽取前50高频共现关键词,形成50*50关键词矩阵,矩阵导入社会网络分析软件UCNIT6.0和NetDraw2.119中进行相关分析,形成图 1所示的关键词网络图。

|

图 1 关键词网络图① |

①在图中关键词“科技伦理”被隐匿起来,可以更好地表现该领域其他关键词之间的网络关系。

三、 结果分析 1. 整体网络密度与线值分析(1)整体网密度

整体是测量网络成员之间联系紧密程度的,整体密度越大则网路中成员联系越紧密[56]。在科技伦理研究领域的关键词网络中,整体密度的大小表示该研究领域是否活跃。50*50矩阵的整体密度值为0.6441,剔除关键词“科技伦理”之后的49*49整体密度值为0.3584。

(2)连线值分析

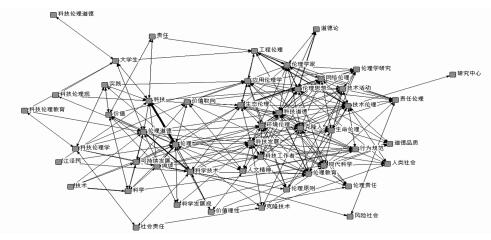

连线值是每个关键词和某一个关键词共现频率,连线值越大在图 2中表现得就越粗。可以看出“科技”与“伦理”,“科学技术”与“伦理道德”,“技术”与“科学”,“伦理思想”与“科技道德”连线值较大,表明其共同出现在一篇文章的几率较大,是热点关键词。

|

图 2 依据连线密度值的关键词网络图 |

(1)度数中心性(Degree)

度数是该点与其他点直接相连的个数,是测度中心性的重要指标。这里连线为对称连线,所以点的出度(out-degree centrality)和入度(in-degree centrality)是重合的。如果某个关键词在整个网络中具有较高的度数,则可称为该关键词居于网络的中心,具有较高的度数中心性[56]153,中心度数值越大其具有的“权利”或者“影响力”越大[57]。中心度越大的关键词代表在网络中受关注越大,关键词也就越“热”,简言之,在关键词网络中就可以称为科技伦理研究领域的热点关键词。表 2中处于前10位的热点关键词是:伦理、克隆人、科技发展、科技道德、生态伦理、环境伦理、技术伦理、科学技术、伦理思想、科技工作者。可以发现关键词也存在三个维度,第一个维度是对科学技术本身的研究,如:克隆人、科技发展、科学技术;第二个维度对于科技从业者的关注:科技工作者;第三个是科学技术对社会影响的研究,如:伦理、科技道德、生态伦理、环境伦理、技术伦理、伦理思想。在图 2中关键词节点“伦理”、“克隆人”、“科技道德”、“科技发展”、“生态伦理”度数较大,具有较高的中心性,是科技伦理研究领域的热点。从度数中心性来看,国内科技伦理研究领域研究主要集中在科技对社会的影响上,其次是对科学技术本身的研究,对科技从业者的研究还比较欠缺。图 1也同样可以验证这样的结论,图的右侧连线比较紧密,表明关于科学技术对社会的影响的研究较多;左侧连线较为稀疏,分布的点大多是关于科技工作者与科技伦理教育方面的研究。

| 表 2 关键词网络中心性指标 |

(2)中间中心性(Between Centrality)

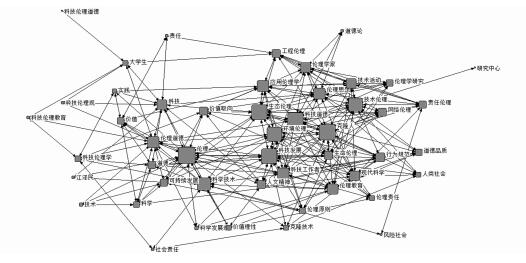

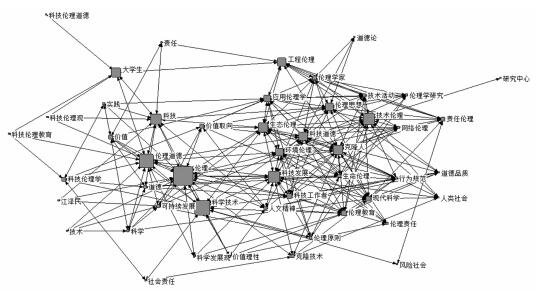

中间中心性又称为中介中心性。“中间性”是美国社会学林顿弗里曼教授提出的一个概念。它是测量一个点在多大程度上位于图中其他“点对”的“中间”。他认为,如果一个行动者处于多对行动者之间,那么他的度数一般较低。[58]相对来说,度数比较低的点可能起着重要的“中介”作用,从而处于网络的中心。点的中间中心度是测量一个行动者对于资源的控制程度,具体地说就是如果一个点处于许多其他点对的捷径上,就说明该点具有较高的中间中心度[56]。在科技伦理研究领域的关键词网络中,也存在着类似的点,这些关键词尽管可能出入度不高,但具有很强的黏连性特征。这些关键词把那些热点关键词连接起来,形成一个新的研究对象。在表 2中,中心度前10位的关键词是:伦理、科学技术、伦理道德、技术伦理、科学发展、科技、大学生、生态伦理、科技道德、工程伦理。这些黏连性较强的关键词对其他词能否共同出现在同一篇文章中的影响力较强。对比图 3和图 4,我们比较容易发现,高中心度的关键词和高中间性关键词有较多的重合,表明在科技伦理研究领域,国内学者研究的对象较为集中。从另一方面来说就是重复性研究较多,有待于更多开创新的研究。与此同时,具有较高黏连性的“工程伦理”、“大学生”等关键词可能成为将来新的热点关键词。

|

图 3 依据节点度值的关键词网络图 |

|

图 4 依据中间中心度值的关键词网络 |

(3)接近中心度(Closeness)

点的接近中心度是一种针对不受他人控制的测度。弗里曼等学者根据点与点之间的“距离”(distance)来测量“接近中心度”。如果一个点与网络中所有其他点“距离”都很短,则称该点具有较高的整体中心度[56]。从另一个方面来说,如果接近中心度测量值较高则表明该点处于边缘地位。在科技伦理研究领域的关键词网络中具有较高接近中心度的关键词处于研究的边缘地位。表 2中有较高接近中心度的5个关键词分别是科技伦理道德、科技伦理教育、社会责任、责任、风险社会。表明围绕这些关键词的研究处在边缘的位置,对于这些研究有待于进一步提升。

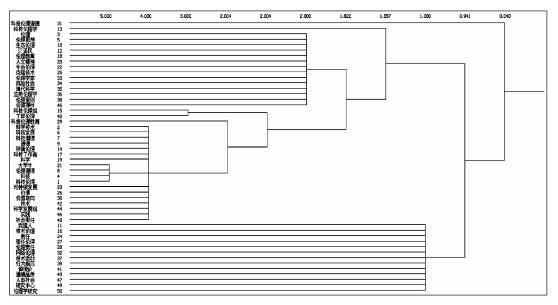

3. K-clique与子群密度分析社会网络中的小团体指团体中一小群人关系特别紧密,以至于形成一个次级团体[56]。关键词网络的小团体是指网络中的关键词同时作为某些文献的关键词,相互之间的关联度较强[54]。

(1) k-clique分析

k-clique分析又称为n-clique分析。k-clique是指小团体内每两个人之间的距离小于等于k,这里是指每两个关键词之间的距离小于k。即当k等于2,最小规模值常取值3,科技伦理研究领域的关键词分为了5个小团体,形成了5个研究群落①。可发现:第一,子群规模大小不同,子群1规模较大,是科技伦理研究领域研究较为繁荣的区域,其次是子群2,而子群4和子群5的研究规模则比较小;第二,有些关键词出现在不同的小群体内,有些词只出现在某一个小群体内如:子群1中的克隆人、科技伦理观、责任、责任伦理、伦理责任、风险社会等,是由网络中每两个关键词距离不同导致的。

①在进行子群分析的时候,采用的是50*50关键词矩阵作为数据源,因为若没有“科技伦理”的统领作用,形成的子群数量较大,不能进行子群分析。

子群1:科技伦理 科学技术 伦理 科技 伦理思想 科技发展 科技道德 伦理道德 道德 生态伦理 克隆人 江泽民 环境伦理 科技伦理观 技术伦理 科技工作者 伦理教育 科学 人文精神 大学生 生命伦理 可持续发展 责任 克隆技术 价值 责任伦理 伦理责任 价值取向 网络伦理 伦理学家 风险社会 现代科学 应用伦理学 技术活动 伦理原则 行为规范 工程伦理 道德论 技术 道德品质 科学发展观 价值理性 实践 人类社会 社会责任 研究中心 伦理学研究

子群2:科技伦理 科学技术 伦理 科技 伦理思想 科技发展 科技道德 伦理道德 道德 生态伦理 江泽民 科技伦理学 环境伦理 科技工作者 伦理教育 科学 人文精神 大学生 生命伦理 可持续发展 克隆技术 价值 价值取向 伦理学家 风险社会 现代科学 应用伦理学 伦理原则 技术 科学发展观 价值理性 实践 社会责任

子群3:科技伦理 科学技术 科技 科技发展 科技道德 伦理道德 道德 环境伦理 科技伦理观 科技工作者 科学 大学生 可持续发展 价值 科技伦理教育 价值取向 工程伦理 技术 科学发展观 实践 社会责任

子群4:科技伦理 科学技术 科技 科技发展 科技道德 伦理道德 道德 科技伦理学 环境伦理 科技工作者 科学 大学生 可持续发展 价值 科技伦理教育 价值取向 技术 科学发展观 实践 社会责任

子群5:科技伦理 科技 伦理道德 科技伦理观 大学生 科技伦理教育 科技伦理道德 工程伦理

图 5反映了科技伦理研究领域相关内容之间相互交错的关联结构,展示了研究主题之间错综复杂的等级关系。

|

图 5 k-clique聚类图 |

(2)凝聚子群的密度

凝聚子群的密度(E-Index)主要用来衡量一个网络中小团体现象是否严重[56]。凝聚子群密度的取值范围为[-1,+1]。该值越靠近1,意味着派系林立的程度越小;该值越接近-1,意味着派系林立的程度越大;该值越接近0,表明关系越趋向于随机分布,看不出派系林立的情形。科技伦理研究领域的网络凝聚子群的密度值为-0.935,趋向于-1,这反映了该研究领域中的关系趋向于发生在群体内部,内部关系密度越大,意味着派系林立程度比较大,同时也表明科技伦理研究范围较为集中,重视既有科技伦理研究的内容,对于新的研究方向观照还有待于进一步提高。

四、 结论与启示运用社会网络分析方法对科技伦理研究领域的关键词网络进行结构特征分析,对关键词网络整体密度进行研究观测,通过整体网前后密度值对比和线值分析,可以发现,以科技伦理为关键词研究领域已经形成。但是,除了科技伦理关键词之外,其他关键词之间还没有形成次中心,或者是次中心有均等化现象;关键词之间连线的粗细程度不同,说明在科技伦理研究领域存在着研究热点不均匀的现象。

通过中心性分析我们可以看到,科技伦理研究领域高频共现关键词是科学技术、伦理、生态伦理。可见生态伦理已经成为科技伦理研究领域的热点。通过中间中心度数值我们还可以找到具有高黏连性的关键词,这些具体的高黏连性关键词扩展了科技伦理研究的领域。而通过接近中心度找到其边缘性关键词,我们进一步可以发现更多次热门的研究内容。

通过子群分析,我们可以找到隐藏在关键词网络中形成的5个子群的特定结构。总体来看,国内科技伦理研究领域已经形成,且研究关注点主要集中在科技对社会的影响上,并派生出“环境伦理”、“生态伦理”、“技术伦理”等新的科技伦理领域新的关键词。通过对科技伦理关键词网络子群分析,我们发现关键词网络子群内部交流比较明显,同时表现为扩展性不足。这从另一个层面说明国内研究者大多比较集中,子领域之间联系较少。

通过国内科技伦理研究领域关键词的分析,我们可以得到一些进一步的启示:第一,国内科技伦理研究领域整体研究密集度还有待提升;第二,科技伦理研究对于新兴研究对象扩展力相对不足,需要更多关注科技发展带来的新的伦理难题;第三,科技伦理研究可以更加关注科技自身的维度和科技工作者职业道德的维度,拓展科技伦理研究的范畴。当然,这就要求学者们把更多研究精力投入科技伦理研究中来,关注前沿科技发展带来的伦理难题,适度扩展科技伦理研究范围,针对某些问题展开更加深入的研究。

| [1] | 卢风. 科技伦理研究中的两种倾向--"21世纪全国科技伦理学学术研讨会"侧记. 哲学动态, 2001(7): 20-21. |

| [2] | 庄友刚. 风险社会中的科技伦理:问题与出路. 自然辩证法研究, 2005(6): 71-75. |

| [3] | 董群. 国际社会科技伦理的发展态势--以几个重要文件为背景. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2006(4): 24-27, 126. |

| [4] | Have H.ten. The Activities of UNESCO in the Area of Ethics. Kennedy Institute of Ethics Journal, 2006(4): 333-351. |

| [5] | 程现昆, 王续琨. "科技伦理"论辩--关涉科技伦理学对象和体系问题的思考. 自然辩证法研究, 2013(12): 73-77. |

| [6] | 李杨. 科技伦理研究的三重向度. 大连理工大学学报(社会科学版), 2013(2): 103-107. |

| [7] | 杨澜涛, 安娜. 转基因农作物研发的伦理困境与思考--从湖南黄金大米事件谈起. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2013(5): 138-144. |

| [8] | 李锐锋. 转基因食品研究与发展:伦理评价与政策透视--简评毛新志《转基因食品的伦理问题与公共政策》一书. 华中农业大学学报(社会科学版), 2012(3): 124. |

| [9] | 贺更行. "克隆人":无所适从的人生. 自然辩证法研究, 2000(3): 67-69. |

| [10] | 张志刚, 李志强. 略论江泽民的科技观. 社会科学研究, 2001(4): 16-18. |

| [11] | Peng L. On Scientific-Technological Ethics. Proceedings of the 2013 International Academic Workshop on Social Science (Iaw-Sc 2013), 2013: 1121-1124. |

| [12] | 史兆光. "双刃剑"片论. 自然辩证法通讯, 2004(1): 7-9. |

| [13] | 甘绍平. 科技伦理:一个有争议的课题. 哲学动态, 2000(10): 5-8. |

| [14] | 李正兴. 江泽民科技伦理思想论纲. 江西社会科学, 2002(12): 103-105. |

| [15] | 许智宏, 黄小茹. 科技伦理问题的思考. 科学与社会, 2012(2): 1-8. |

| [16] | 高翠欣. 教师科技伦理道德的示范作用. 理工高教研究, 2002(3): 4-6. |

| [17] | 熊英, 余湛宁. 我国科技伦理道德建设的现实障碍与对策研究. 湖北社会科学, 2011(6): 105-107. |

| [18] | 刘其站. 论科技道德与科技法律的价值取向. 重庆科技学院学报, 2005(3): 41-44. |

| [19] | 杨叔子. 科技伦理必须敬畏. 科学与社会, 2012(2): 9-13. |

| [20] | Han H, Jeong C. Improving Epistemological Beliefs and Moral Judgment Through an STS-Based Science Ethics Education Program. Science and Engineering Ethics, 2014(1): 197-220. |

| [21] | 张岂之. 论环境伦理、科技伦理与法律伦理. 西安交通大学学报(社会科学版), 2001(2): 5-12. |

| [22] | 王志平. 生态伦理的自然解读. 大连理工大学学报(社会科学版), 2003(3): 65-68. |

| [23] | 代朋, 许剑峰. 城市之"生"--科学技术发展与生态伦理建设之辨. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2013(3): 137-140. |

| [24] | 缪航. "2014'科技伦理研讨会"在滇召开. 科学与社会, 2014(4): 131-135. |

| [25] | 李锐锋. 科学技术的伦理反思--"新世纪全国科技伦理学学术研讨会"述评. 自然辩证法通讯, 2001(5): 93-95. |

| [26] | 陈燕. 信息时代的应用伦理--第11次中韩伦理学国际学术研讨会综述. 道德与文明, 2004(1): 75-77. |

| [27] | 李文潮, 王国豫. 共同应对现代科技对伦理的挑战--"2003年中德科学与技术活动中的伦理问题研讨会"综述. 中国社会科学, 2004(2): 102-108. |

| [28] | 李锐锋, 杨杰, 罗标, 万颖. 科学技术的伦理反思--"新世纪全国科技伦理学学术研讨会"论点综述. 武汉科技大学学报(社会科学版), 2001(2): 90-92. |

| [29] | 刘则渊, 王国豫. 技术伦理与工程师的职业伦理. 哲学研究, 2007(11): 75-78. |

| [30] | 王玉, 陈晓英. 当代网络技术伦理的再思考. 辽宁工业大学学报(社会科学版), 2009(2): 17-19. |

| [31] | 张恒力. "利益、风险与工程伦理"--第二届全国科学技术与工程伦理学术研讨会综述. 自然辩证法通讯, 2009(5): 106-108. |

| [32] | 于雪. "负责任创新"的伦理探索--"3tu-5tu科技伦理国际会议"综述. 科学技术哲学研究, 2013(1): 110-112. |

| [33] | 王芳, 张昕, 白祎冰, 储君, 江涵, 陈倩, 谢志鹏. 网络社会治理暨中国信息化专家"围观滨海"研讨会综述. 电子政务, 2015(4): 32-37. |

| [34] | 李三虎. 技术发展与伦理秩序. 自然辩证法研究, 2002(9): 26-29. |

| [35] | 李三虎. 马克思的技术伦理思想及其地位. 哲学研究, 2005(2): 3-11. |

| [36] | 李三虎. 纳米技术的伦理意义考量. 科学文化评论, 2006(2): 14-27. |

| [37] | 李三虎, 赵万里. 社会建构论与技术哲学. 自然辩证法研究, 2000(9): 27-31. |

| [38] | 张卫. 应用伦理实践的可能性路径--第二届东亚应用伦理学与应用哲学学术研讨会综述. 科学技术哲学研究, 2012(1): 110-112. |

| [39] | 张存刚, 李明, 陆德梅. 社会网络分析--一种重要的社会学研究方法. 甘肃社会科学, 2004(2): 109-111. |

| [40] | 裴雷, 马费成. 社会网络分析在情报学中的应用和发展. 图书馆论坛, 2006(6): 40-45. |

| [41] | 徐晓艺, 杨立英. 基于合著论文的学科知识流动网络的特征分析--以"药物化学"学科为例. 图书情报工作, 2015(1): 89-98. |

| [42] | 钟柏昌, 李艺. 社会网络分析在教育研究领域的应用--基于教育类核心期刊刊文的评述. 教育研究, 2013(9): 25-32. |

| [43] | 宋歌. 社会网络分析在引文评价中的应用研究. 图书情报工作, 2010(14): 16-19. |

| [44] | Otte E, Rousseau R. Social Network Analysis:A Powerful Strategy, also for the Information Sciences. Journal of Information Science, 2002(6): 441-453. |

| [45] | 李文娟, 牛春华. 社会网络分析在合著网络中的实证研究--以《中国图书馆学报》为例. 现代情报, 2012(10): 153-158. |

| [46] | Wasserman S. Social Network Analysis:Methods and Applications. Cambridge university press, 1994. |

| [47] | Wagner C.S, Leydesdorff L. Network Structure, Self-organization, and the Growth of International Collaboration in Science. Policy Studies Journal, 2005, 34(10): 1608-1618. |

| [48] | 陈果, 胡昌平. 科研领域关键词网络的结构特征与启示--基于图情学科的实证研究. 现代图书情报技术, 2014(Z1): 84-91. |

| [49] | Callon M, Courtial J.P, Laville F. Co-word Analysis as a Tool for Describing the Network of Interactions between Basic and Technological Research:The Case of Polymer Chemsitry. Scientometrics, 1991, 22(1): 155-205. DOI: 10.1007/BF02019280. |

| [50] | Zhang W, Zhang Q.P, Yu B, Zhao L.M. Knowledge Map of Creativity Research Based on Keywords Network and Co-word Analysis, 1992-2011. Quality & Quantity, 2015(3): 1023-1038. |

| [51] | J. Scott, Carrington, P.J. (eds.). The SAGE Handbook of Social Network Analysis. SAGE publications. Beverley Hills, CA, 2011. http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2392673 |

| [52] | Choi J, Yi S, Lee K.C. Analysis of Keyword Networks in MIS Research and Implications for Predicting Knowledge Evolution. Information & Management, 2011(8): 371-381. |

| [53] | Ding Y, Chowdhury G.G, Foo S. Bibliometric Cartography of Information Retrieval Research by Using Co-word Analysis. Information Processing & Management, 2001(6): 817-842. |

| [54] | 魏瑞斌. 社会网络分析在关键词网络分析中的实证研究. 情报杂志, 2009(9): 46-49. |

| [55] | Lee P.-C., Su H.-N, Chan T.-Y. Assessment of Ontology-based Knowledge Network Formation by Vector-Space Model. Scientometrics, 2010(3): 689-703. |

| [56] | 刘军. 整体网分析--UCINET软件实用指南(第二版). 上海: 格致出版社, 2014. |

| [57] | Freeman L.C, Borgatti S.P, White D.R. Centrality in Valued Graphs:A Measure of betweenness Based on Network Flow. Social Networks, 1991(13): 141-154. |

| [58] | Freeman L.C. Centrality in social networks:Conceptual clarification. Social Networks, 1979(1): 215-239. |

2015, Vol. 5

2015, Vol. 5