食品养生观念源自中国传统的医学,并随着中医的发展不断深化和强化。食品养生的思想在《黄帝内经·素问》中就有明确的表述,至今已有几千年的历史,其记曰:“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气。”[1]但是随着西方近现代科学传入中国,尤其是现代营养学的发展,中国传统的食品养生观念面临着挑战。

燕窝素有“东方珍品,稀世名药” [2]之美誉,是国人心目中典型的养生食品。据李约瑟[3]、关培生和江润祥[4]等人考证,燕窝在唐朝由南洋输入,中国古代本草类医药典籍如《本经逢原》、《本草从新》、《本草纲目拾遗》、《本草求真》等有关于燕窝的医药和保健功效方面的记载。然而,近年来基于现代科学手段对燕窝所进行的分析指出,燕窝的营养成分与普通食品并无二致,没有证实其具有特殊的医药和保健功效。[5]

本文以我国报纸为例采用内容分析法对我国报纸关于燕窝的报道进行经验性研究,通过描述我国报纸报道中的燕窝形象以及分析传统知识和现代知识在建构和解构燕窝形象中的作用,揭示传统知识和现代科学知识在食品养生观念中的冲突。

一、 研究的范围与取样方法本文选取报纸作为分析对象。原因有二,首先,报纸是我国公民重要的信息来源。国内外历次公众科学素养调查表明,报纸是公众获得科学知识最直接的渠道之一。2003年中国公众科学素养调查显示,报纸是公众获得科技知识和信息的主要渠道,仅次于电视。[6]北京市2007年社情民意调查中心对北京市18个区县的2496位受调查者的调查结果显示,23.9%的被调查者选择报纸作为“最重要的信息获取渠道”。其次,在数据的检索方面,报纸有《人民日报》(1946- )图文电子版数据库①、《参考消息》(1957- )全文检索系统②、《经济日报》(1983- )全文检索系统③、中国知网(www.cnki.com)下的《中国重要报纸全文数据库》(2000- )④等重要的数据库,这四个数据库涵盖了中国主流报纸对燕窝的报道。

① 《人民日报》(1946- )图文电子版数据库收录了自1946至2003年12月31日《人民日报》的全部图文信息及版式。

② 《参考消息》(1957- )全文检索系统收录了《参考消息》从1957年至1999年的全部图文信息。

③ 《经济日报》(1983- )全文检索系统收录了《经济日报》从1983年创刊至2003年的全部图文信息。

④ 《中国重要报纸全文数据库》收录了2000年6月至今国内公开出版发行的919种重要报纸刊载的学术性、资料性文献。

在以上各数据库中,笔者均以“全文”为检索项,以“燕窝”、“血燕”、“燕菜”为检索词,对2013年1月1日之前的文献进行检索,在得到的结果中以“主题”为检索项,仍以“燕窝”、“血燕”、“燕菜”为检索词进行二次检索,检索到的文献再逐一进行内容筛选,以能够从文章的语句中判断作者或文章主人公对燕窝的认识或态度为筛选标准,最终得到报道291篇。

二、 分析框架与变量笔者采用内容分析法,提出假设——报纸燕窝报道对燕窝形象有建构作用。针对假设设计了框架和变量,并对报道进行统计,然后做定量、定性分析。

设计的变量包括报道主题、作者身份、对燕窝的态度、观点的依据四个类型。

1. 报道主题报道主题主要分为以下9类:

(1) 燕窝商品质量检查与市场监管:以燕窝及其制品、燕窝市场存在的问题或有关评论为主要内容。包括:各地对市场上出售的燕窝及燕窝制品(包括以燕窝为原料的食品和饮品)质量的检查和检测;对燕窝及其制品质量情况的陈述和讨论;工商部门对燕窝市场的监督、管理及相关评论。

(2) 燕窝产业和贸易情况:对燕窝产业、交易、贸易的报道。包括:燕窝及其制品的推陈出新;燕窝及其制品的交易、销售情况;燕窝产业的变化、发展、遭受的影响;对生产、销售燕窝或燕窝制品的商家、商人的报道;对燕窝及其制品价格的报道;对燕窝进口贸易、关税或相关规定的报道;我国与燕窝出口国的合作(包括引进外资、投资建厂等);对燕窝出口国与中国燕窝市场的相关报道;对燕窝产业未来的展望。

(3) 关于健康、养生的讨论:以滋补调理身体、饮食营养、疾病与健康为主要内容。包括:对合理饮食、树立正确养生观念的讨论和倡导;对目前国人养生观念的阐述和评价;对养生保健知识、方法的介绍和解释;中医方剂、药膳的介绍;中医养生观念、理论的介绍、讲解或宣传。

(4) 保护生态、物种:包括对金丝燕物种和生态现状的报道;出于物种生存困难或生态危机的原因反对食用燕窝;对增加燕窝产量而忽视物种延续行为的谴责;介绍为保护金丝燕而采取的措施。

(5) 中华美食:包括介绍以燕窝为原料的菜品;介绍包含以燕窝为菜品之一的宴席、菜系。

(6) 异域风光与旅行见闻:主要内容为介绍我国或国外燕窝出产地的风土人情并简要说明燕窝的来源、分类。

(7) 美容养颜:对以燕窝作为原料之一的化妆品或美容食品的报道。

(8) 燕窝一般知识性介绍:对燕窝产地、分类、等级、营养、功效、保存方法、真伪鉴别方法等方面知识的讲解。主要内容是介绍燕窝出产国或区域;生产可食用燕窝的鸟类;对燕窝呈现不同颜色的说明;燕窝品质分类的依据和品相;中国古代医学典籍对燕窝功效的记载;对食用燕窝的人和时间的溯源;对燕窝营养成分的报道;对燕窝保存方法和伪品鉴别方法的讲解。

(9) 其他。

2. 作者身份按照作者的身份来源分为:记者、专业人士、燕窝行业从业者、其他、未注明5个类别。

(1) 记者:隶属于某报社。

(2) 专业人士:大学、研究机构中从事营养、健康、疾控研究的工作者;医疗机构的工作者,例如:医生、护士;从事食品安全、食品检验检疫的工作者。

(3) 燕窝行业从业者:从事燕窝生产、销售、进出口贸易的人员。其他:读者;转载某作者的书评;刊载某作者著作的节选段落。

(4) 未注明:包括未注明作者姓名和身份,标注姓名但未注明身份两种情况。

3. 对燕窝的认识作者在报道中至少有一句话明确表达出燕窝是否对人体有益,是否有营养,是否赞成食用燕窝等相关观点,或文章中存在体现上述观点的论述。对燕窝的认识分为4类:

(1) 正面观点:认为燕窝是好的,对人体有益处。

(2) 混合、中立观点:认为燕窝有营养,但营养成分普通;食用燕窝应因人而异,理性选择;燕窝的滋补作用是建立在恰当食用基础上的。

(3) 负面观点:认为燕窝营养价值一般,不需要、不提倡食用燕窝;为了保护动物和环境,不应食用燕窝;养成或保持良好的生活、饮食习惯,没必要食用燕窝等贵重补品;燕窝的低营养价值与高价格不匹配,没有购买的必要;购买燕窝等高档补品的“面子消费”不利于形成正确的生活态度和价值观。

(4) 无观点;未涉及燕窝营养、是否有益方面的内容;对于燕窝是否有营养、对人体作用的好坏、是否应该购买未表达观点。

4. 观点依据的类型根据文章体现的对燕窝的认识所提出的依据,分为以下5类:

(1) 现代科学,包括理论基础、检验或测量的数据。

(2) 中医理论,包括中医师的观点、中医理论、对医学典籍的引用或举例。

(3) 以上两者均有,作者一方面以现代科学做支撑,另一方面以中医理论为依据。

(4) 其他依据,一般以生态、物种保护为理由,例如:保护野生动物的意义大于食用美味。

(5) 无依据或依据含糊不明,例如:“众所周知……”。

在上述各变量的分类最终确定之前,笔者请一位同专业的研究生按照已有的变量及说明对全部291篇报道进行统计,将结果与笔者的对比后,将第一、第三个变量的分类进行了讨论和调整,并分别再次统计,结果对比基本无出入,现有的变量和分类有基本的信度保证,具有客观性。

三、 数据统计在分析全部样本前,首先对《人民日报》做主题和年代的统计分析。《人民日报》是我国第一大报,具有显著的权威性,它的栏目众多、内容丰富,受众广泛。其在权威性、综合性方面的优势,使它在我国报纸媒体中具有一定的代表性,能够代表我国报纸对燕窝报道所呈现的部分特点。

1. 《人民日报》燕窝报道分析291篇报道中有42篇文章出自《人民日报》(包括海外版),现统计如下:

| 表 1 《人民日报》燕窝相关报道不同主题统计表 |

|

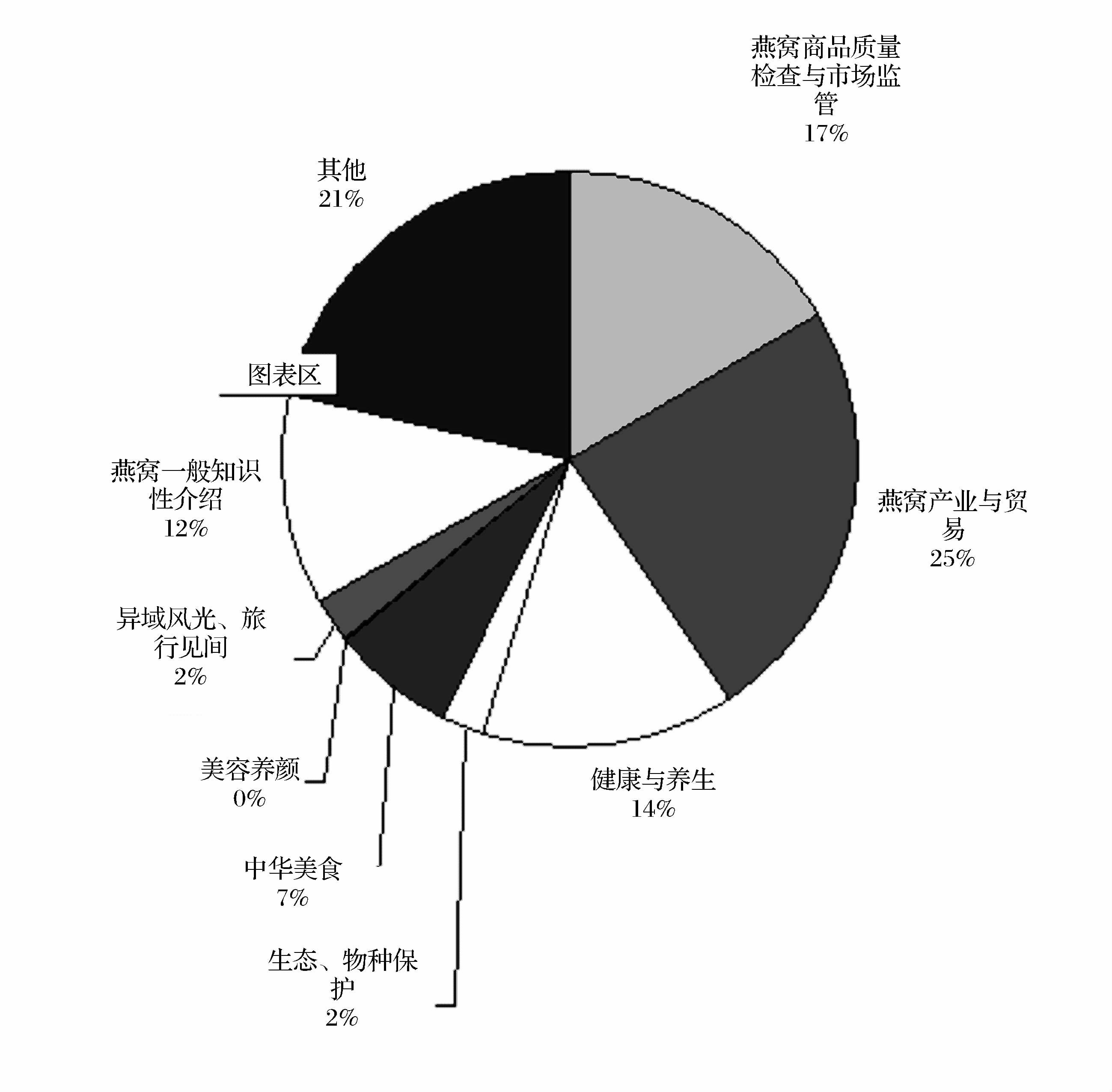

图 1 《人民日报》燕窝相关报道不同主题分布情况 |

如表 1、图 1所示,1946-2012年,以燕窝产业与贸易为报道主题的文章最多,占总数的1/4,其次是燕窝商品质量检查与市场监管、健康与养生类的文章,这3类主题的文章共23篇,占总数的一半以上。

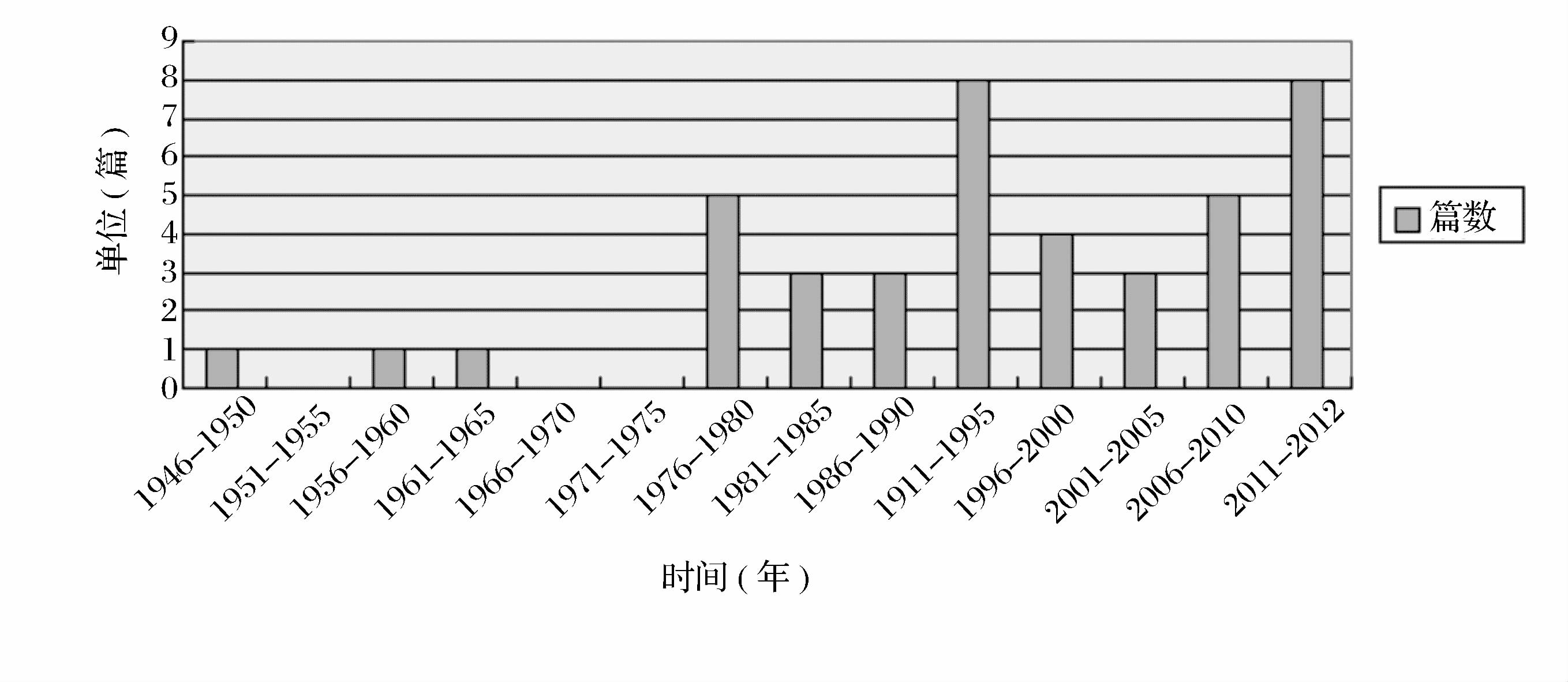

(2) 燕窝相关报道年代分布统计(见图 2)

|

图 2 《人民日报》燕窝相关报道年代分布柱状图 |

图 2显示,1946-1965年间文章数量少,共3篇。1966-1975年间文章数为零,推测这与文革有关。1976年后,与燕窝相关的文章开始增多。1991-1995年燕窝的报道量突增,这是由于燕窝类药饮行业的兴起与发展。21世纪初的10年,文章数量有所减少,2011年、2012年,有关燕窝的报道达到8篇,与前一个10年的报道量相等,这是由于燕窝行业的造假行为被揭露而引发关注。1991-2012年,共有报道28篇,占总数的66.67%。

《人民日报》文章的主题和年代分布特征比较明显,燕窝商品质量检查与市场监管、燕窝产业与贸易、健康与养生3类主题的报道占半数以上,且集中出现在1990年之后,1991-2012年间的28篇报道有82.14%属于这3类主题。

2. 全样本分析| 表 2 燕窝相关报道不同主题统计表 |

|

图 3 燕窝相关报道不同主题分布情况 |

表 2和图 3显示,报道燕窝产业与贸易的文章所占比例最高(占26.46%),燕窝商品质量检查与市场监管类的文章次之(占25.09%),健康与养生主题是第三大类(占16.84%),燕窝一般知识性介绍的文章占13.06%,美容养颜、异域风光及旅行见闻类的文章所占比例最低(均为1.03%)。结合《人民日报》的主题统计,发现报道数量占前三位的主题类型是相同的,且这3类主题文章的数量同样占总数的一半以上。

(2) 观点及依据类型统计(见表 3)

| 表 3 作者对燕窝的观点及其依据的类型统计表 |

除去160篇无观点的文章,有明确观点(正面、混合或中立、负面)的文章共131篇。如表 3所示,持正面观点的文章77篇,占一半以上;持混合或中立观点的文章25篇,持负面观点的文章29篇。

观点依据的类型统计也如表 3所示。作者的观点或者依据现代科学(29篇),或者依据中医理论(29篇),或者同时依据两者(9篇),或者提出其他理由(7篇),但有57篇文章没有陈述理由或理由模糊,其中55篇文章表达了正面观点,即认为燕窝对身体有益,应该食用燕窝。29篇以现代科学为依据的文章中有21篇支持负面观点;以中医理论为依据的29篇文章,没有一篇支持负面观点,支持正面观点的文章和支持混合、中立观点的文章数量基本相等;而以现代科学和中医理论共同做论据的9篇文章,有6篇支持混合或中立的观点;采用其他依据的7篇文章(多数主张保护物种和生态)均支持负面观点。

(3) 作者身份统计(见表 4)

| 表 4 燕窝相关报道的作者身份统计表 |

表 4显示,大约一半的报道由记者撰写(占50.17%),有相当一部分文章没有注明作者姓名或身份(占39.18%),由包括医生、营养学家、食品检验人员在内的专业人士撰写的文章21篇,占7.22%,只有一篇文章由燕窝行业从业者撰写,其他类型的作者撰写的文章占3.09%。

(4) 作者身份与文章主题统计(见表 5)

| 表 5 燕窝相关报道的作者身份与主题统计表 |

如表 5所示,由记者撰写的146篇文章涉及了所有主题,以燕窝产业与贸易为主题的报道占多数(59篇),其次是燕窝商品质量检查与市场监管的报道(45篇)。专业人士几乎不涉及以上两类报道,他们的文章(21篇)大部分反映了健康与养生的主题(13篇),其次是介绍燕窝一般性知识的文章(5篇)。记者参与了健康与养生类文章的写作(10篇),15篇介绍燕窝一般性知识的文章,记者的文章(10篇)占多数(专业人士5篇)。唯一一篇由燕窝行业从业者撰写的文章是以燕窝产业与贸易为主题的。

(5) 观点与作者身份统计(见表 6)

| 表 6 作者对燕窝的观点与作者身份统计表 |

如表 6所示,记者撰写的有明确观点的47篇文章,有35篇持正面观点;专业人士撰写的有明确观点的16篇文章,有9篇持混合、中立观点;燕窝从业者对燕窝持正面观点。在总体数量(66篇)上,持正面观点的记者在报道的数量和比例上都占有优势,专业人士的表现并不突出。

(6) 作者身份与观点依据类型统计(见表 7)

如表 7所示,多数记者以现代科学(8篇)或中医理论为依据(7篇),两者数量相差无几,以两者共同作论据的报道仅有2篇,另有2篇以保护生态、物种为论据。专业人士的观点一般依据中医理论,少数依据现代科学,这与作者多数是中医师少数是现代科学研究人员有关。结合表 6,发现燕窝行业从业者表达了对燕窝的正面观点,却没有提出明确的依据。

| 表 7 燕窝相关报道的作者身份和观点依据类型统计表 |

综合《人民日报》以及全样本的主题统计和年代分布统计图表发现:燕窝报道在20世纪90年代开始增多,以商品质量检查与市场监管、燕窝产业与贸易、健康与养生为主题的文章数量最多。图 1显示,这三类主题的报道占《人民日报》燕窝报道总数的56%;图 3显示,这三类主题的报道占总样本的69%。综合考虑报道集中出现的时间和主题,认为燕窝产业和贸易的发展、公众强烈的养生需求是燕窝报道增加的主要原因。

20世纪90年代,我国国民生活水平显著提高,刺激了包括燕窝在内的滋补类商品市场的产生和发展。各地出现燕窝企业,不断推出燕窝饮品、化妆品等产品,这在大量报道燕窝产品推陈出新和产业发展动态的文章中得到反映。与此同时,燕窝低廉的进口价格与高昂售价之间的巨大利润空间,使不良商家趁虚而入,走私、假冒伪劣产品剧增,使燕窝成为质量检查和监管的重点,查扣走私燕窝、打击假冒伪劣燕窝制品、整顿燕窝市场成为报道的又一个焦点。

报纸燕窝报道在90年代增多的另一个原因,是百姓在生活的基本需要得到满足后,追求更高的生活品质,希望健康长寿,包括燕窝等补品遂成为人们消费的对象。公众希望了解燕窝的功效、适用人群、适应症、烹饪方法等,报纸适时的迎合了读者对这类信息的偏好,以健康与养生为主题的文章多在中医理论的背景下,介绍燕窝的补益功能,也传播了燕窝的传统滋补品形象。

议程设置理论认为,新闻媒介决定了我们对这个世界的认知地图,由新闻媒介创造的拟态环境并不是客观世界的真实反映,却极大地塑造了公众看待世界的方式。[7]3,26媒体报道能够影响人们对燕窝的认识。报纸因应公众的需求建构燕窝报道框架,公众对燕窝知识的需求和新闻作者对燕窝的认识主导了报道的角度,构造并呈现出一个关于燕窝的拟态环境,通过传递的燕窝形象影响公众对燕窝的认识。

公众的导向需求是报纸议程设置的动因。20世纪90年代公众开始产生燕窝消费需求,但对它还不甚了解,他们向大众媒介寻求指导,依赖报纸获取相关信息,一些人希望了解燕窝的背景知识,如产地、形态等,一些人则希望获得包括滋补功效、适宜人群、适应症等在内的补益知识,公众对这些信息的渴求成为报纸议程设置,建构燕窝报道框架的起点。

新闻报道对报道对象的属性不会面面俱到,作者会选择一些属性并予以强调,形成报道框架。因此框架不仅体现了报道对象的部分属性,还能从中发现作者的观点,如果对象的某些属性和文章的观点经常出现,那么这些信息就会居于主导地位,并被受众接纳。[7]105-110

燕窝报道框架可以归结为四种:

第一种以传统知识中的中医理论为基础,突出燕窝的滋补功效。例如:《健康报》一篇题为《进补:须知药材功效用量》的文章提到:“燕窝功效主要在于滋阴润肺、化痰止咳、补虚健脾,还适合于肠胃功能不好,特别是时而便秘时而腹泻的患者。此外,燕窝还有一定抵抗衰老的功效,适合肾功能不佳者进补。”[8]在表 3中,持正面观点且有明确依据的文章多数是根据中医理论。

第二种框架以认为燕窝对人体有益却不申明理由为特点,使用率较高。依然根据表 3,没有依据或依据含糊不明的文章(55篇)占持正面观点文章数的71.4%。《经济日报》1995年1月29日一篇题为《药食同源的天资口服液》的文章写道:“能润养肺阴、益气健脾的燕窝……历来被认为是补养驻颜上品。”[9] “润养肺阴、益气健脾”的依据何在?而且含有长久之意的词语“历来”和判断句式“……是……”具有“作者在报道事实”的信息暗示,能够把作者对燕窝的认识潜移默化的传达给受众。建立这种框架的报道几乎都采用了与此相似的语言符号手段:观点没有出处,同时以“自古以来……”、“众所周知……”为依据,把观点的长久性、普遍性等同于正确性。

以上两种框架是报纸指导公众认识燕窝的主导角度。

将作者类型与框架结合起来考虑,发现由包括医生、研究机构工作人员在内的专业人士撰写的文章一般采用第一种报道框架。表 5显示,健康养生类报道的作者以专业人士居多,表 7则表明,在为观点寻求支撑时,他们多诉诸传统知识中的中医理论。山东中医药高等专科学校的祝建材在文章《冬补五误区》中说:“补要对虚,没病乱补还可能会生病。所有的补品都有自己的特性,中医称之为药性……燕窝养阴……但针对的是虚症体质。”[10]这类作者一般以传统知识为依据,突显燕窝滋补功效方面的属性。

结合表 5、表 6、表 7,记者主要撰写主题为商品质量检查与市场监管、产业与贸易的报道,虽然部分记者依据中医,部分则向科学寻找证据,但多数记者持正面观点。进一步考察报道的内容,发现记者多使用第二种框架报道燕窝,推测其中的原因或许是记者多受传统知识的影响,以燕窝的传统属性选择框架;或者与报纸和燕窝产业之间的利益连接有关,这种情况下的报道框架就是以经济利益为目的而建立的。

第三种框架以现代科学知识为依据。使用此种框架的文章通常用科学实验数据标明燕窝所含的各种营养成分,强调燕窝的普通食品属性,这与第一、第二种框架突出传统滋补品属性完全不同,传递的形象也与燕窝传统形象截然相反。例如:《人民日报》文章《燕窝鱼翅营养有多高?》写道:“据测定,燕窝含有约50%的蛋白质、20%的碳水化合物、5%的铁、3%的其他矿物质,维生素含量微少。燕窝和鸡蛋的营养成分没有太大的区别……被国人誉为高级滋补佳品的燕窝,营养价值其实非常有限。”[5]使用这种框架的文章数量较少,不到总数的1/10,但由于它概括的属性与燕窝传统属性针锋相对,使传统形象受到冲击,把燕窝从滋补佳品贬为普通食品,是对其传统形象的解构。

第四种框架采用保护物种或秉持正确消费观的语言策略。如《人民日报》题为《石燕①,面临着危险》的文章报道了由于大量收购燕窝导致的生态问题,“(广东省怀集县)每年平均要收购石燕(即燕窝)三四万只……华南地区极少有的石燕,数量急剧减少……与此同时,农作物的虫害明显增多……”[11]使用这种框架的目的是引导公众检视自己的行为和观念,并不塑造燕窝形象。

① 广东省怀集县将会吐唾液做窝的燕子称为石燕。

上述四种燕窝报道框架生成了两种燕窝形象——一种是传统滋补品,一种是普通食品。两种截然相反的形象是由中医与现代营养学对报道框架的影响造成的,而中医与现代营养学分别属于传统知识和现代科学知识这两种存在巨大差异的知识传统,这是燕窝存在两种对立形象的根本原因。

五、 食品养生中的两种知识传统从上述关于燕窝报道的分析发现,燕窝形象的不同源自新闻报道框架的差异,新闻作者采用传统知识或现代科学知识直接影响了燕窝报道框架。采用第一、第二种框架的报道受中国传统知识影响,强调燕窝的滋补功效,维护传统的燕窝滋补形象;采用第三种框架的报道利用现代科学中的营养学强调燕窝的营养成分,不支持其滋补功效,对传统形象起解构作用。

传统知识对养生食品传统形象的建构以及现代科学知识对其传统形象的解构实际上揭示了这两种知识的冲突。中医与我国古代朴素的哲学理论联系紧密,吸收了儒家、佛家、道家的思想[12],注重整体与宏观。食品养生源于中医医食同源的认识和医食合一的思想与实践[13],是我国古典哲学天人相应、阴阳五行思想的体现,它从人的脏腑、经络、气、血、精、津以及食物的四气五味①等宏观理论进行论述[14],讨论食物的性味对人体脏腑、经络等的效用,根据人的病症选择适宜的食物配伍调理身体。而现代科学中的营养学是微观理论,着眼于食物的内在成分,营养素、热量、维生素、常量与微量元素等,擅长解释食物的物质基础和成分的作用机理。现代营养学认为,碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维和水是人体必须的营养素,食品的营养是否丰富、成分是否多样、易获得性和价格等是其评价标准。

① 四气五味是中医药性理论的基本内容之一,四气指食物可分为寒、热、温、凉四类,又称四性,五味指辛味、甘味、酸味、苦味、咸味。

宏观与微观以及评价标准方面的差异,导致两种知识对养生食品评价不同。新闻报道依据的知识传统不同,所呈现出养生食品的形象就会不同。新闻报道中燕窝形象的对立实际上是两种知识传统冲突的具体表现。

| [1] | 黄帝内经·素问.北京:学苑音像出版社,2004:44. |

| [2] | 周岱翰.关于燕窝的旧证新考.中国中医药报,2013-8-17(8). |

| [3] | 李约瑟. 中国科学技术史. 4.物理学及相关技术. 3.土木工程与航海技术. 北京: 科学出版社, 2008. |

| [4] | 关培生, 江润祥. 燕窝考. 明报月刊, 1985(3): 33-37. |

| [5] | 王君平.燕窝鱼翅营养有多高?.人民日报.2011-10-8(10). |

| [6] | 何薇. 中国公众科学素养调查结果回顾. 民主与科学, 2004(5): 10-13. |

| [7] | (美)马克斯韦尔·麦库姆斯.议程设置:大众媒介与舆论.郭镇之,徐培喜译.北京:北京大学出版社,2008. |

| [8] | 青华.进补:须知药材功效用量.健康报,2008-2-21(5). |

| [9] | 晓章.药食同源的天资口服液.经济日报,1995-1-29(7). |

| [10] | 祝建材.冬补五误区.健康报,2008-12-11(5). |

| [11] | 曾昭璇,莫仲达,张心生等.石燕,面临着危险.人民日报,1984-2-29(1). |

| [12] | 程程.养生食品的文化价值研究.江南大学硕士论文,2010. |

| [13] | 赵荣光. 中国饮食文化概论. 北京: 高等教育出版社, 2003: 13. |

| [14] | 党毅. 试论中医营养学教学与科研体系改革. 中医教育, 1996(3): 9-10. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4