我在研究所工作了50年,期间曾在加拿大、英国和德国学习和工作过,也访问过全球上百间大学或研究所。最大的感受是,中华民族有极其优秀的人文精神基因,但是缺乏科学精神的基因。五四运动虽然对科学作了启蒙,但还来不及对科学精神作启蒙。中国科学人身负“科学救国”的十字架,普遍认为科学是具有功利目的的一种事业。进入21世纪,人们对科学强国满怀期望,政府也在大力支持科学研究,焦急地敦促科学家把科学转化为生产力。可以预计,在实用理性指导下的中国,在许多应用技术上处于世界领先地位,是指日可待的事。不过,高端的新技术的研发要有先进的科学理论的指导,这方面中国现今的优势并不明显。中国何时在科学上处于世界领先地位,在一定程度上取决于科学精神的普及程度,这是需要几代人共同努力的。我期望哲学家们能在中国大力普及科学精神,但至今这方面的读物还很少。

过去,我不愿意讲专业外的“行外话”,进入老年之后,更希望后来人不要只见树木不见森林,不要忽视作为科学界宪法的科学精神的理念。因此,把自己对科学精神的粗浅的体会写出来,供诸君参考。

一、 对科学的理解人类对自然认识可分为三个阶段[1]:神学阶段、哲学阶段和科学阶段。基督教神学阶段的神学包含有哲学和科学,哲学阶段哲学包含有科学,科学阶段科学包含哲学。在欧洲,哲学到科学的转变期是19世纪,中国则始于20世纪初的“五四”新文化运动。

史宾诺莎认为,人类理性应是对自然天性的探寻。只有通过全然接纳自然法则来理解世间事物,人才能获得真正的幸福与满足,否则无法获得真正的幸福与内心的和谐。爱因斯坦说:“相信世界在本质上是有序的和可认识的这一信念,是一切科学工作的前提。”科学家相信自然界存在普遍的规律性,也相信存在特殊的规律性,因为他们的工作就是寻找自然规律,对他们来说自然规律就是他们存在的价值。

科学家相信的自然规律可以有以下四种:

(1) 普适定律,如质量守恒定律、四则运算律、元素周期表等。

(2) 定理,或一般性定律,它们组成了每门学科的理论,指在规定假设条件下由普适定律演绎得出的规律。在专门学科中还有公理,指未经演绎但经过亿万人体验从未发现违反的规律。

(3) 统计规律。通过实验统计取得的可大概率重复的规律,尤其在生命科学和地球科学中大量存在。

(4) 破缺性规律。人们习惯于有序和对称,但是自然界也会出现有序和对称的破缺,这种破缺过程也是有规律可寻的。这种规律常会令人意外,因此它们可能与形式逻辑的思维延伸结果相反。例如,微观世界中的测不准原理,就是不能通过经验和意识归纳得出的一条规律。

自然律不能仅仅归结为决定性的因果律(1)和(2)。“有因才有果”的说法不准确,先有鸡还是先有蛋?互动涌现的后果,常会呈“互为因果”的态势。此外,一因可以多果,一果也可能源自多因,世界更应该是各态遍历的。和决定论不同,科学界认为,由于自然界不完美,有序中也会偶发混沌,决定性的因果律也可能偶尔失效,统计规律和破缺性规律在探索自然的复杂系统时是不可缺少的。

|

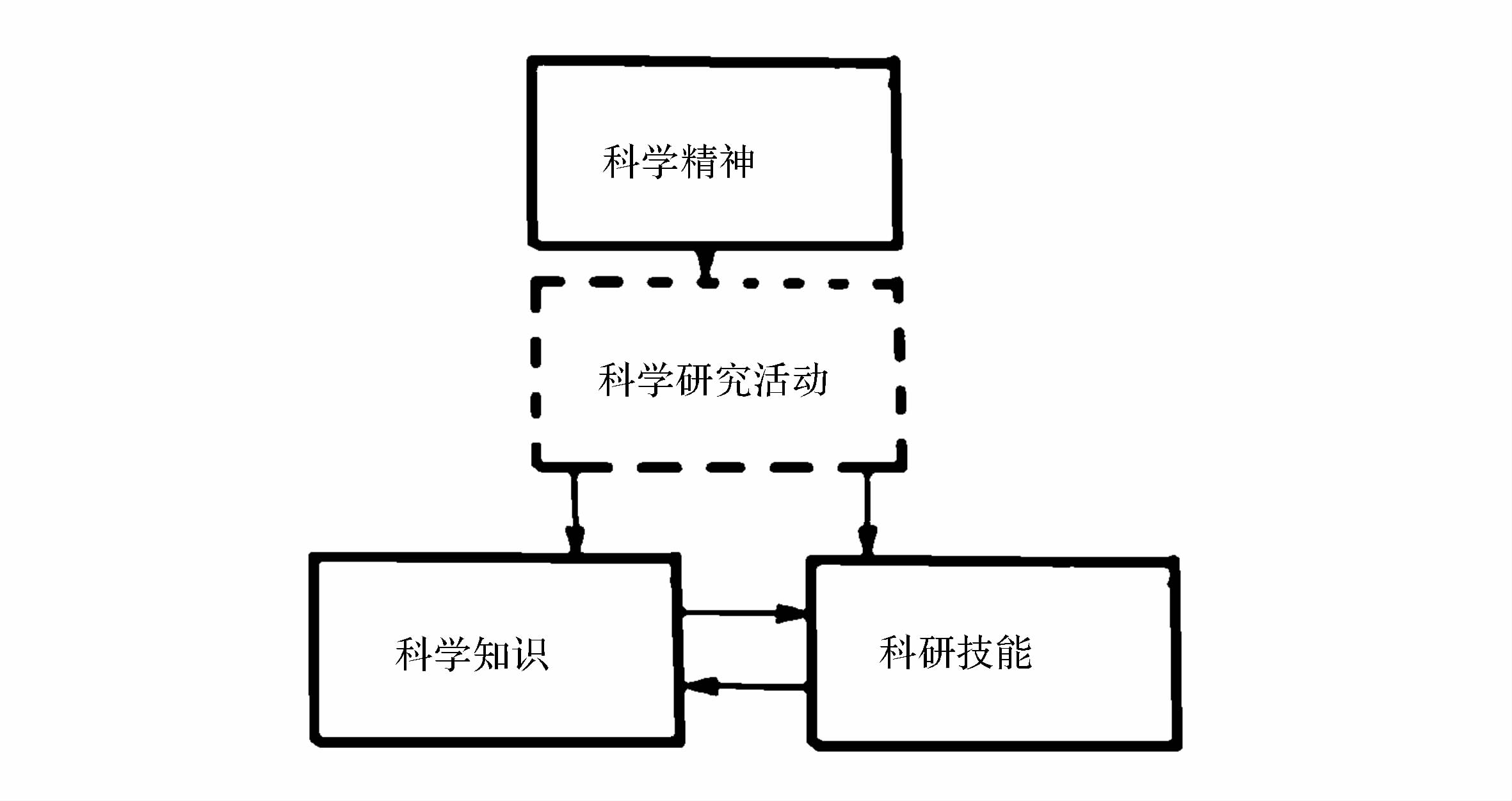

图 1 |

笔者曾与金观涛先生讨论过近代科学的结构和机制的问题 [2-3]。我在《关于科学结构等问题》一文提出,近代科学的三个主要组元应该是科学精神、科学知识和科研技能,见图 1。科学精神是全体科学人公认的宪法和必须遵从的准则,没有它就不可能有真正有效的科学研究和科学交流。科学知识和科研技能既是科学研究的基本要素,又是的科学研究的产品,二者相互促进。科学研究活动在科学精神指导下进行,同时产出科学知识和科研技能,是联系三者的纽带。

科学界感谢历代自然哲学家,因为科学精神的基本理念,如理性、实证、批判精神等,都是从他们的学说中传承下来的。有的哲学家强调这些模型与实在之间的差距,科学家却在科学精神的指导下不断改进他们的模型,缩小这一差距。

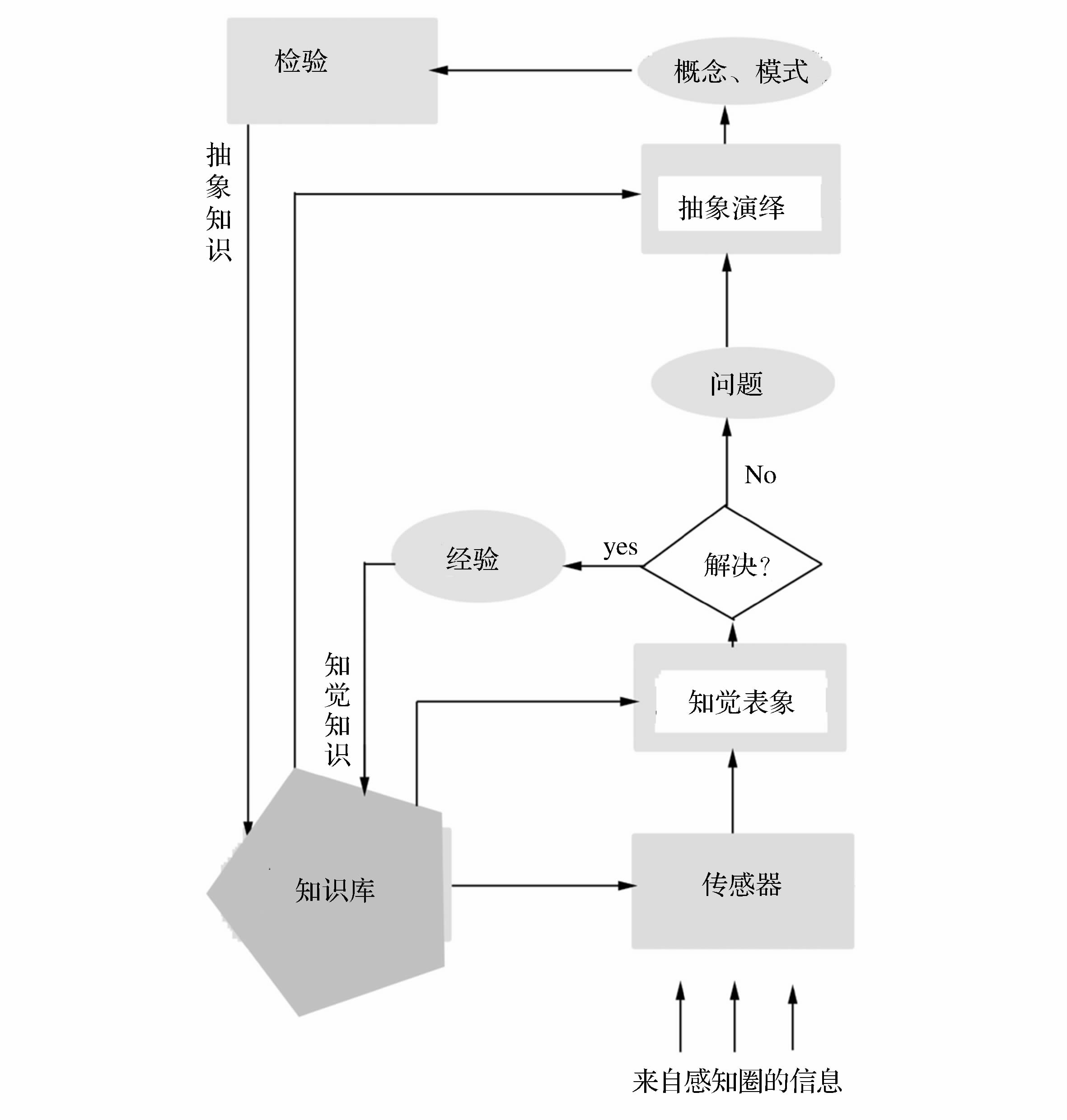

二、 经验与理性“知识”是一个泛义词,很难以准确定义,可以分为由人的经验积累形成的观念和理论两部分,理论指科学研究取得的自然律。经验属于知觉知识,指外部世界在人心中留下的重复影像形成的意识。动物也可以具有知觉知识,例如鸽子有导航的智力,只有人类才具有抽象演绎的智力,才能将经验上升为理论。离开经验而就事件本质与内在规律进行分类比较和归纳演绎,就得到抽象知识,形成了概念与理论,参见图 2。人类的这种把经验上升为抽象知识的思维能力通常叫做理性,遵从理性是科学精神的主要内容之一。

理性是人类智力的体现,包括推演、综合等逻辑思维方法和观测、简约、预测、实验证实等评价思维正误的准则。智力是运用知识库解决科学问题的能力。对自然行为、属性、相态和内部组织结构的探索是人类理性的灵感源泉和用武之地。“更理性”应该或为科学精神的第一条。科学研究中“更理性”理念,源于古希腊毕达哥拉斯和亚里士多德等自然哲学家。在数理科学中,任何定理都有一些假设条件,它们是人为规定的,不一定是客观存在的。同样的定理假设条件越少说明它越理性,哥德巴哈猜想的证明,就是数学家追求更理性精神的体现。

理性不仅和经验有传承关系,和想象力也有传承关系,因为假说和初始模型的建立都需要想象力的推动。但是,理性反对直接把想象成当作概念和理论,以免造成思维的混乱。严格区分“我以为”与“我证明”,是科学家的基本素质。

|

图 2 经验上升为抽象知识的思维结构图解 注:感知圈即外部世界 |

如图 2所示,追求理性是一个过程。追求的结果必需经过实验证明,不是科学家个人的主观构想。只有极少数科学家才是所谓的“天才”,即使是天才,他的思维也不可能十全十美。因此,任何知识的创新都要经过实证,才可能避免主观。在数理科学中,客观还有另外一个含义。任何定理都有一些假设条件,它们是人为规定的,不一定是客观存在的。同样的定理假设条件越少说明它越客观、越普适。衡量科研成果优劣的标准除“更理性”之外,必定要加上一条“更客观”,它含有实证程度更高和结论更为普适两个内容。

作为科学精神的另外一个内容,也与实证有关,这就是“更精准”。理论模型的实验证明,涉及了实验观测仪器的灵敏度、分辨率和准确度。科学家追求更精准的观测和实验,目的不仅在于使自然律的模型更加接近哲学家说的“实在”,还在于取得新的科学发现。

古希腊自然哲学家之后经过一千多年,在13世纪的英国,一位方济各会的修士罗吉尔·培根首先提出了科学实证主义的理念[1]。他说:无论推理如何努力,这些科学都不可能提供确定性,除非有实验证明它们的结论。四个世纪之后,伽利略发明了温度计和30倍望远镜,证明新的科学发现不一定来自理性的抽象思维,而可以来自“更精准”的观测实验。至此,现代科学精神的基本构架已经搭起来了。

“更客观”精神的反面是伪造数据,“更精准”精神的反面是涂改数据,这些都是越出底线和最不能容忍的违反科学道德的行为。

四、 怀疑和批判如果说更精准的科学精神是近代科学独有的话,科学批判的精神则是哲学和科学共有的。这种科学批判的精神受文艺复兴时代的思想解放触发,以笛卡尔和玻意耳为代表,他们在当时既是哲学家又是科学家。笛卡尔建立了一个体系,说上帝在创造世界时把运动赋予宇宙,然后宇宙便听其自然地运行。于是他间接地批判了神学,避开了上帝对自然规律研究的干预。玻意耳在17世纪60年代写了一本名为《怀疑的化学家》的书,公开发表他对当时物理学和化学上的疑点,指出世间的一切并非都可用简单的数学方程式来解释。

科学问题的提出来自对已有知识的怀疑和批判;抄袭和传承不可能推动现代科学的进步。在20世纪,由玻耳领导的哥本哈根学派把科学批判的精神推向新的高度。玻耳把当时最具批判精神的“刺头”泡利请来,对实验室的所有初步研究成果先“炮轰”一番,使最终发表的量子力学论文中的疑点尽量减少,为科学界树立了的榜样。因此,科学批判精神也叫哥本哈根精神。这一理念可简化为“更质疑”,包括对已有知识质疑,对前人或他人成果的质疑,也经常对自己的思维质疑。

中国人的品性趋于内敛,于是害怕竞争、不敢去争辩、依赖权威,这与科学批判精神有很大距离[4]。与理性、客观和精准相比,中国在科学界树立科学批判精神需要更长的时间。

五、 复杂与系统古典数理学家崇尚简洁,在研究单一物体运动时得心应手。然而,世界是复杂的,有许多个属性不同的物体在各自运动的同时又相互作用。举例来说,人体有血液循环系统、呼吸系统、消化系统、神经系统、排泄系统、生殖系统等等,每个系统都包含相互连接的多个器官,担负一种功能。然而,所有这些系统连结成为人这个复杂系统,新陈代谢的生命是由所有这些系统互动维系的,而器官则是这些系统的组元。20世纪初剑桥大学怀特海等提出了机体论,已经包含了系统论的一些基本理念,这些理念是决定论者所没有的。此后,对复杂系统的研究,导致了系统论和非线性物理学的出现[5-8]。非线性物理学主要研究可用动力学方程组表达的确定性系统,而系统论着重于研究复杂系统演化的作用过程和一般性规律。

系统论是一个需要多学科知识大综合的研究领域。由于现代科学分科越来越细,彼此间的隔阂变得越来越大,多学科的知识的大综合变得越来越困难了。我们不希望现代科学分科越来越细造成负面效应,使自然科学在整体上的一致性受到损害,因此提议把“更系统”也作为科学活动的一个准则。实际上,“更系统”不仅是评价科研成果的一个准则,也是推进科学观念创新的一条重要途径。例如,门德列夫元素周期律的发现,就是单个元素研究成果系统化的结果。20世纪以来出现学科交叉兴旺的势态,在相邻学科的空间不断涌现新学科的生长点,成为学科知识大综合的前奏。系统论的快速进展也许指日可待。

虽然前景还不够清晰,21世纪的科学将直接指向宇宙、地球和生命这三个最复杂的系统。不少科学家已经准备迎接这一挑战。

| [1] | Dampier, W. C.科学史.李珩译.北京:中国人民大学出版社,2010. |

| [2] | 金观涛, 樊洪业, 刘青峰. 刘青峰.文化背景与科学技术结构的演变. 载于《科学传统与文化--中国近代科学落后的原因》. 西安: 陕西科学技术出版社, 1983. |

| [3] | 金观涛. 科学与现代性--再论自然哲学和科学的观念. 科学文化评论, 2009, 6(5): 50-68. |

| [4] | 杨文采. 复杂性与各态遍历假说. 科技导报, 2008, 26(3): 3-4. |

| [5] | H.G.Schuster. Deterministic Chaos: an introductio. Wein-heim RFG: VCH Publishers, 1987. |

| [6] | D. Kaplan, L. Glass.. Understanding Nonlinear Dynamics. New York: Springer-Verlag, 1995. |

| [7] | Edgar Morin. 方法:天然之天性.吴泓缈,冯学俊译.北京: 北京大学出版社,2002. |

| [8] | 杨文采. 系统论笔记.载杨文采《东亚古特提斯域大地构造物理学》. 北京: 石油工业出版社, 2010: 378-443. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4