从事科学研究的人具有一种精神,这个精神表现出高度的同质性——拥有对未知的好奇、追求真的信念、严密的逻辑思维、转换知识的方法及其敏锐的批判能力、服务于社会福祉的欲望。当然,还有重要的一点就是,他们组成了以科学精神为基本共识的、一个非常庞大的群体——科学共同体。库恩这样写道:

一个科学共同体由同一个科学专业领域中的工作者组成。在一种绝大多数其他领域无法比拟的程度上,他们都经受过近似的教育和专业培训;在这个过程中,他们都钻研过同样的技术文献,并从中获得许多同样的教益。通过这种标准文献的范围标出了一个科学学科的界限,每个科学共同体一般有一个它自己的主题。[1]

这个共同体以理性作为科学精神的价值依托,它不以物理空间或等级结构划界分属,而以严谨的因果关系组织话语系统;它不以人治论真伪、也不以法制评对错,其内部却有良好的协调分工,形成有机的整体。对此,我们称之为科学现象的文化①。格尔茨认为,找到一种研究科学文化的方法是非常困难的。为了更好地进行讨论,本文采纳了当代的定义,即:

① 这里所说的“文化”当然不是莺歌燕舞,而是触及人们精神世界的人与人、人与自然之间关系的意义系统。

科学是关于物质世界及其现象或者关于观念世界及其现象的整个不断发展的知识体系,它要求无偏见的观察和系统的实验。科学要求追求涵盖普遍真理或基本规律的运作的知识……我们的科学观以二元本体论为前提,这种本体论既考虑到了关于物质世界的知识的客观性,也考虑到了关于观念世界和行为场域的知识的客观性。[2]

它至少有两层含义:

其一,是被看做关于自然的经验陈述和形式陈述的集合,是在实践中某一给定时刻构成公认的科学知识的理论与数据,是典型的已完成的产品。在另一层含义中,科学是科学家的活动或行为所构成的,也就是说,它是作为人类的一种行动,而不论这种行动是否带来了关于自然的真的、客观的知识。[3]

本文中的“科学精神”是所有科学家所拥有的基本素质,但是它在理性②程度上仍然因人而异。同样作为科学精神基础的理性本身也是历史的产物,这也从另一个角度证明了科学行动的实践性特征。科学不能代表人之精神的全貌,否则就无法理解科学自身的来历,理性也无从谈起。总之,自科学革命以来,科学已经发展成为一个及其庞杂的系统,以至于任何一个对它的定义都很难涵盖其真实含义①。

② 关于“理性”及其“理性主义”的中文表述在经济学界使用甚广,如“理性人”,意为利益最大化,它更适合于行动层面的合理主义。为了不使两个用法混淆,本文中的理性基于哲学思考,意指依靠逻辑思维、推理的人及其信仰,而不靠神学和宗教传统的思维方式。经济学里rationalism使用合理化或合理主义,在此加以区别。

① 譬如说:“科学是探索世界的特殊方法。”参见萨米尔·奥卡沙:《科学哲学》,第1页。每一种成为系统的观察都有其特殊的理解途径和方法,因而它们所呈现的理解、解释、景观有所不同,如巫术、宗教、艺术等。

一、 科学现象的文化内涵人按照自己的需要规定了万物的尺度,从此打破了原有的那种以力量为等级的自然秩序。诚然,没有人类这一物种的介入,宇宙照常按其自在的规律运转,但是人类的介入和没有介入的不同会让人认识到“能动”②的力量。具体而言,一方面科学家公认科学以求真为己任,而这个“真”又是以外在于自我的力量,即物质性的实在来决定,另一方面科学家按照自己规定的方法有意识地凝视这个世界,检验的是科学家的假设或想象,收获的则是认识,即观念上的概念实体。换言之,科学行为一方面发现了客观实在的规律,与此同时更重要的是获得了对自我认识的提升。把这些经验按照其逻辑关系联系起来,便构成了知识。这样一来,原有的那种不以人的意志为转移的客观实在也就一个一个地被转换为具有人类社会用意的存在,从此自然的历史被人类改写了。经过人类的这一番改写是一次飞跃,它从此成为与人类的意识捆绑在一起的“客观实在”,共同构成了“知的主体”与“知的客体”的意义关系。科学行为的过程就是将不以人的意志为转移的客观实在转换成对人类社会有意义的实在的过程。至此,我们便能够针对人类社会有意义的实在和自然的客观实在之间,即人与自然之间的沟通过程中,围绕科学的社会与文化进行有效的研究。铀被居里夫人发现之前,虽然它仍然对人体有直接的影响,但是铀在不被知晓的状态下,对人类没有产生意义,当然也就不被纳入人类“知的客体”库存。这就是说,在理性深处仍然是主体人的世界,理性的方法也就是相信为表达知的欲望的途径,因而它是历史的产物。

② 这也是马克思对费尔巴哈批判的核心所在。参见马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,1972年版,第16-19页。

人类象征地体验这个世界,并创造了属于自己的符号系统。基于这样一种思考,当我们重新审视科学现象及其科学家的研究行动时发现,科学首先表达的是人类独有的一种特殊的认知与价值体系。它要求参与行动的所有科学家为“真”。以真为善,以善为美。如果一项研究来自于捏造,那么它的真、善、美皆无。这从一个侧面告诉我们说,科学理性有其自身的道德边界。科学现象及其行为理解为一种文化,那是因为科学家共同体是人为地表达人与人、人与自然、人与观念(如信念)关系的意义系统。观念一旦表现为符号系统中的意义,其中的概念也就具备了外在于个体并影响个体的客观性。它进而表现为人的思维方式以及被该思维方式可解读的行为习惯。这些被后来者习得和传承,具有相同符号系统的人彼此间认同并构成内聚力,同时也意味着针对异类的排他性,两者共同构成了表达与传承文化的动力学。作为人为的事实,文化是人们通过创造符号来表述人与人、人与自然、人与观念之间关系的意义系统。科学家共同体属于这类特殊关系中的群体之一。它的特殊性在于理性思维,而理性思维作为一种特殊的观念体系,它由其内容、边界和价值取向以及与之相适应的行为方式所定性,至此理性思维具备了文化事实①的属性。

① 如信仰、语言、仪式、禁忌等,文化事实意指内化于身心的价值准则与行为规则。它与“社会事实”的不同在于,文化事实注重以个体的习性与信念为表达机制,是客体化自我的一种实践理性。文化事实即是一种分析性概念,呈现价值与规则,同时又是个体连接外界的一种描述性概念,实现社会化的主观意志。它是人类学的基本分析单位。

科学现象的文化内涵可派生出以下两个视角:

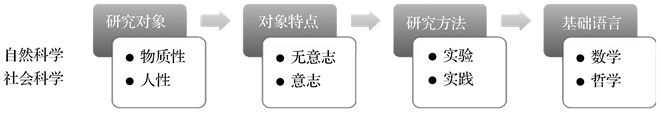

首先第一个边界来自于内部分工,即自然科学与社会科学。为了让讨论目的更加明确,我们暂借已有的划分体系来看自然科学与社会科学之间的不同,见图 1。

|

图 1 当代科学的划分 |

这里需要补充两点:第一,研究对象的物质性与研究对象的无意志特征实际上是科学家在方法层面使之“无效”的一种变通,本文称之为“技术性客观主义”。如果研究对象是一个自主意志的存在,沟通则成了惟一的渠道。这样对自然科学家来说属于“不稳定”因素,因为主体表达的多样性是它的劲敌。他们需要在一个相对静止,不受研究条件以外因素影响的情况下开展研究,即便研究对象是活性的,也要在方法上将其处理成“客观对象”。第二,针对下面“自然科学产出物质性”并不指古代科学,因为古代科学背后有神学的支持,同时,哲学是古代科学的思维和表述方式①,相比之下,当代的大思想家往往出自社会科学而不同于古代科学。

① 如达尔顿的《化学哲学的新体系》(1808年),拉马克的《动物学的哲学》(1809年)等。

自然科学:定(定律)式、法则,产出物质性;

社会科学:规则、沟通、悟性,产出思想性和人性。

其次是两种成果的关系问题。一个物质性的,一个思想性的,它们是二元对立的吗?欧洲中世纪以前,笛卡尔等有过尖锐的身心二元对立。二元论最终在自然科学那里演变成了唯物主义的本体论或实证论,正是这种本体论、实证论,使那些试图解释自然和社会、身体和心灵、环境和文化中的各种各样事件的学科彼此隔绝,并变得专业化,而且不对话了。在一篇副标题为“巴斯德之前微生物在哪里?”的论文中,该文作者首先提出常识性的一项认知,即:细菌是一直就存在于“那里”的现实的一部分,研究者凭借敏锐的观察“发现”了它。该文作者针对这一常识提出了与本文相同的观点:如果说“历史真实性”只意味着源于19世纪中叶微生物的表述,那么结论只有一个,它就是本体论与认识论的分水岭。该文作者试图超越这种划分,并决定给予“微生物以历史真实性”。微生物自从人类赋予它意义之后,微生物除了自身的历史以外,还出现了一个“相对-我们-人类的-微生物”(microbes-for-us-humans)的历史[4],即对人类社会有用的存在,它真切地发生在19世纪中叶。从那以后,发现者与微生物共同改写了微生物的历史——为我所用的微生物史。这一科学史案例告诉我们,所谓客观结果的出现也将会伴随着人类社会与时俱进,即自然存在以“知的客体”被嵌入人类思维。

至此我们可以说:自然赋予人类以生命,人类赋予自然以意义。

二、 科学行为与文化的关系科学的客观性来自于可控的实验方案及其严格的操作程序。恰恰也是这种“可控”的研究方案,已经预设了科学研究的心智活动,它被自己所承载的文化背景及其研究兴趣(乐趣)所支配。我们从以下六个方面谈论科学所具有的文化特质。

1. 科学产生的人文背景18世纪的文化特征是科学与进步,是把科学看做社会进步的源泉,这种对科学与进步的强烈信念反映在一个一个的具体科学成就中,其中具有通则意义的成就莫过于“把实验提升为一个研究原则,则是文艺复兴的成就。”[5]科学行为以客观的研究方法为基础。“科学是非西方民族所普遍尊重的追求的西方文明的一个产物。”[6]480这告诉我们现代科学产生的地方性。斯塔夫里阿诺斯这样写道:

科学革命是西方文明的独特产物。原因似乎在于,只是在西方,科学才成为社会的组成部分。或者换句话说,只有在西方,哲学家-科学家-匠人才实现联合,互相促进。[6]480

李约瑟在谈到现代科学为何没有产生在文明古国的中国时,他这样认为:

尽管硕果累累,但中国科学没有达到伽利略、哈维(William Harvey,笔者注)、牛顿的层次,即便不考虑元明时代短暂停滞之后,超越历史必然性的未能预料的一连串历史事件,中国文明未能产生“近代”理论科学是明摆的事实。[7]

中国宋、明以前有很多举世瞩目的科学发明与创造,然而之后的中国的科学研究表现为精密的分类学,人们具有批评的精神,但没有创造的动力。我们还应当看到分类学发达的社会基础。中国没能引起科学革命也是由于当时的科学,如天象学,占星术,甚至具有高超技艺的工匠技术均属于御用,享有至尊的威信。分类只求归类,形似模仿,即在既定框架内精益求精,不求创新。同样的现象在清末表现到了极致。字画、陶瓷等一直处于相对封闭的环境下“近亲繁殖”。这其实也是中国特殊文化传承的一种根深蒂固的习俗。

而另一方面,从科学行为的内部分工来看,科学革命之前,西方深受古典哲学思想的影响,科学内部表现为身心两立的方向发展。这种职业分工的恣意性直接影响到科学内部的知识分工,并且它明显地表现出受到传统文化思想影响的痕迹:

中世纪经院哲学家在“自由”艺术和“奴隶”艺术之间、在仅仅靠头脑完成的工作和改变了物质形态的工作之间划了一条界线。例如,使人、逻辑学家和数学家属于第一类别,雕刻家、釉工和铁骑工人则属于第二类别。这种两分法的有害影响在医学领域表现得非常明显。内科医生的工作没有改变物质形态,因而被认为是“自由的”;而外科医生的工作按照统一标准则被看做是“奴隶的”。因此,实验受到轻视,活体解剖被认为是非法的、令人厌恶的。[6]481

可见,科学理性的诞生与它的文化脉络密不可分。相反,当时在宗教、个性、自由意志、新兴资本家与工业革命共同促成了科学革命。人们开始从森林中走出来,科学祛魅,进入到了一个有意识地、有预谋地试图摆脱自然束缚的自我的时代。

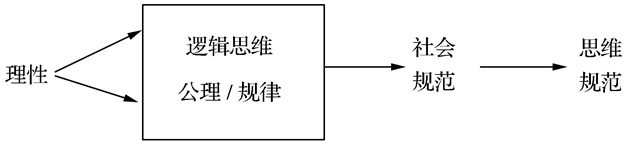

这种针对历史的表述,以历史唯物主义的角度仅向我们阐明了技术与理论推动历史转变的社会动力在于工业革命,把科学行为的理性化归功于数学与物理学的发展。在这个基础上发展起来的工业化社会,客观上带动了整个社会的进步。如图 2所示,如果以上述社会条件的变化进行历时性比较的话,客观上就等于默认这一历史的方向,而且这一方向具有明显的“以正确的科学范式取代错误的科学范式”的价值判断。因此,我们完全有理由说,理性是历史的产物,由它作为核心的西方科学革命在广义上应当属于一场文化的革命。这种新文化至少在认识论上彻底改变了欧洲中世纪的那种人与人、人与自然的关系的看法和态度。人类开始从一个人与自然不分的混沌状态进入一个理性的世界。

|

图 2 理性主义预示的方向 |

研究中将人作为什么对象来研究?这一点在方法论中往往被忽视,或者在“可控的观察”方法范围内往往被扭曲。早在18世纪休谟就说过:

理证科学的规则是确实无误的,不过我们的官能在应用它们时是容易错误的。[8]

如果我们面对一个生物人和一个文化人,自然科学与社会科学在方法上的区别也就非常明显了。在医生的眼里,不管什么人,只有两类,健康的人和患者。这对有意志的人显然是不完整的。唯科学主义(scientism)①立场的客观主义习惯于在给定的条件内观其变化。如行为主义的实验心理学或合理主义的经济学将会采取预设好的方案或分析模型,将研究对象严格地限定在如自然科学研究用语(定义)中的“类人”对已知条件的反射上。从已知向未知这一思维方式应用在研究对象上就会出现这样的情形:研究设计中将已知设定为预设或已知条件,未知定位在研究对象的反应上。在这种可控的概念框架下,作为研究对象的人在研究之前就已被符号化了,并不代表任何具体被研究的个体,研究对象大脑中存在的任意的,或者确切地说,有任何可能性的关系式被可控的研究设计给肢解、“净化”掉了。这意味着对研究者来说,被研究者的实践理性纯属干扰因素,应当被排除。

① 含有一定的贬义。同义词还有唯科学主义的(scientistic)。

哈耶克在《科学的反革命:理性滥用之研究》(1952年)一书中这样写道:

唯科学主义特有的“客观主义”的其他一切表现形式,以及它们在社会科学中导致的谬论……存在于社会现象的研究中的一种普遍的趋势,即试图不考虑“单纯”的质的现象,而是按照自然科学的模式,只关注那些量的、可计算的方面……然而,它是“raison d’étre”(存在的理由),即用更恰当的事件分类代替我们的感官和我们的头脑所提供的分类的必要性,并不存在于我们的试图理解人类的领域,这种理解之所以成为可能,是因为我们有着和别人一样的头脑,是因为只有利用我们和他们共享的精神范畴,我们才能重建我们所研究的社会复合体。把寻找量化手段的做法盲目地一直到不存在那些特殊条件——这赋予了它在自然科学中的重要性——的另外一个领域,是一种毫无根据的偏见所造成的结果。[9]47-48

但是,我们自身的问题是,把方法上的理性扩大到其它领域,并将其视为人类思维的最高境界,这不能不说是对理性的滥用。至少我们从文化的角度重新审视科学现象对我们建立理解与对话的机制是有建设性的。已知条件或给定的选择项来自研究者自己的文化解释,而不是未知的被研究对象的条件,否则就没有研究的必要性了。为使研究可控、可计算,在研究设计和研究的问题意识中就埋下了伏笔。实验研究的目的在验证研究者自己的一个想法或理论,将这种实验科学的方式转换成实践科学,尤其当面对研究人及其社会的时候,如果出现不可控局面,意味着研究将是失败的。与此同时,实验的代价是研究对象在可控范围内被“植物人化”了。这种因为人为导致的研究对象的失真现象,给它的“客观性”埋下了隐患。

在研究者与小白鼠的实验程序中,研究者的问题意识、研究程序设计等均来自于研究者的主观能动性,而小白鼠在实验过程中的存在价值仅仅在于它对实验条件的各种反应。所以,在圈养小白鼠时,饲养员要按照研究条件的要求,尽量做到每个小白鼠条件一致,最大限度地降低小白鼠的差异性,以满足小白鼠自身的客观性,即理论上不让它存有任何不确定因素(可控制内)。在这整个过程中,很显然,科学研究中的所谓“对象”是被一套封闭式结构给符号化了,研究者的主观能动性被方法上的客观主义掩盖了。另外一种现象让我们认识到,研究者与被研究者在具体的研究实践中相互依赖并相互作用。这一点在社会科学研究领域中尤为普遍,几乎成为社会科学界的共识。但是在自然科学研究领域里,如大到遥不可及,小到视而不可见、听而不可觉,面对无限大或无限小的研究对象,我们只能依靠数学语言,即便使用了超大型计算机,所获得的数据不足以支持归纳法。维纳在自己的研究中提出了类似的问题。[10]一个宏观的统计学里有意义的数据与生活者世界的意义几乎没有了互动。因此如果将实验科学的理性未经严格处理就转换到实践科学中,就会出现认识论上的互不相干的尴尬局面。所以问题意识来自何方?对谁有意义?这一点始终困扰着社会科学家,理性的无限膨胀带来的不仅是思维的屏蔽,其深层原因是因为理性仍然是一种价值表象,它被文化所界定,沟通则成为理解的惟一渠道。

理性所表现出来的客观性意味着研究者的科学行为以及研究者的研究对象异化在具体的研究程序之中。夏军1993年在“非理性及其研究的可能性”[11]一文中主张将非理性与非理性主义分开,钱学森致信回复并称因为非理性思维里包含了形象思维和灵感思维,而这两种思维是科学研究中发明创造的动力,创造并非逻辑思维之结果。[12]作为自由意志的表现形式,研究者的研究动机、欲望以及使用研究成果的使用方的目的在理性的科学行为之外,处于非常活跃的境地,科学革命中所表现出来的那种“大联合”也就是在这一层面得以实现,而且这个“大联合”已经不是理性或科学行为本身,而是诸多利益互动的结果。它又是一个人文的现象,而且它的动力并非来自理性本身,而是理性之外的这种大联合中的沟通。

3. 概念工具针对同一个物体,如果使用放大镜,那么它得到一种形态的表达;如果使用显微镜,它的景观则呈现为另一种概念。不同的观察只有通过不同的概念工具才有可能,也就是说通过显微镜对脑细胞的观察已经是一个有选择和有控制的观察。在显微镜出现之前,所谓的“客观性”被人的肉眼所界定,我们的肉眼看不到脑细胞的世界,因而细胞世界对人来说无所谓意义可谈。从发现命名,到概念一旦创造出来,它要求概念要清晰、严谨、没有歧义,表现为针对研究者的客观性,呈现为一种约束力。这些都作为理性的基本要素规范着科学行为。它充当着沟通、记忆、评判标准的角色,同时规范着科学行为。可见,科学行为的过程是在一个可控制的范围内进行的观察,其中包含对研究者自身的控制——去我化。

现有两类概念规则用于科学研究的程序当中,一类是在相关项中归纳出来的表述性概念和通过推理得出的分析性概念。概念工具就是呈现概念的载体,即呈现概念的渠道,它包含在表述性概念之中。尊重概念稳定的一贯性呈现为它的历史。尊重它的传统可以说已经不是理性所致,而是对既成事实的规矩信念,针对范式的信仰使然。科学行为的习性在概念事实上表现为,科学家可以用概念(推导)生产出概念,并使之成为概念实体,以至于创造出直观主义所无法想象的逻辑事实。通过实验生产出事实(matters of fact)和具有解释功能的建构物。[13]在这个意义上,黑龙潭人眼中的医治百病的圣水,在科学家的眼里只不过是“氢二氧”(H2O),科学家在结构中驱使概念进行工作,黑龙潭人则运用历史符号来建构关系秩序。科学家和黑龙潭人都在恪守各自的信仰系统和传统,在各自奉行的主义上采取行动。

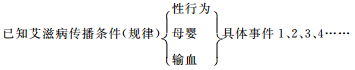

4. 分析与表述科学行动的目的在于为需要认识的任何事物给出因果关系的解释,并且在诸多的关系中找出惟一的关系。此时已知关系经常被用来作为参照或依据。一般而言,在已知为真或假定已知为真的前提下展开对解释项的一系列陈述。[14]例如医生面对一位疑似艾滋病患者,从研究角度首先需要建立一种关系式,见图 3。

|

图 3 艾滋病传播途径 |

作为已知条件(流行病学规律),与艾滋病患者在上述三个途径中的任何一个有过实质性接触都将可能导致艾滋病的传播。于是研究就是在这种可能的相关性中展开。我们可以用亨普尔的解释定式[15]:

| $ \left. \begin{array}{l} 普世定律\\ 待解释的现象 \end{array} \right\}特定事实 $ |

其中“待解释的现象”称为“被解释项”,“普世定律”和“特定事实”为解释项。在这个事件中,关系素只有三个,通过实验找出真正的、具体的相关性。对问题的设置与针对问题的解释实际上是同一件事情。我们通常用答案与问题相吻合来理解。围绕“逻辑推理的常识或逻辑的自明之理”,我们人类发明了一整套描述性和论证性的语言。[16]71-72人类的这种逻辑性语言,可以使我们不仅重复,而且能够丰富、批判、排错他者的理解。唯心主义者坚持全部知识和知识的增长——我们观念演变的起源——都来源于我们自身,坚持没有这些自我-生产的观念就不会有知识……(我们关于世界的知识)一半归功于我们自我-生产的观念,一半归功于对抗的世界。[16]70

在部族社会中,上述已知条件往往就是传统、经验。人们把信任的前提付诸于经验,把历史作为一面镜子,而且这面镜子已经没有了个体的意志,因而呈现为客观的,即被历史证明了的事实。作为哲学的一个问题,我们可以这样讨论,即在抽象意义上,把历史作为经验知识,或把经验作为指导人们行为方式的知识,乃至于在具有一定价值判断的“一元论”或“二元论”的认识论层面都具有明显的隐喻性,因此可以说,科学革命并非单纯地与历史断绝,而是发展了认识论。

分析程序主要包括问题的可靠性、逻辑严密、在承上启下的知识系统中陈述。

第一进行可控制性的观察/事件;

第二将观察转换成数据资料,此时已经不是客观的,而是被外在于研究对象的另一个思维所控制的(二次方)资料;

第三验证数据资料的效果;

第四分析数据资料提出一些系统的特性;

第五提出符合规律的陈述,并接受受众的检验。

这一种研究方法主要包括提出问题的方式,一套十分简明的概念工具,建构研究对象的程序以及将在一个研究领域中也已发现的知识转用到另一个知识领域的程序。尽管(某个)研究的特定对象十分重要,但实际上它并没有应用于这一研究的方法更重要,而且这一方法可以应用于无限多的不同现象。[17]

它深深地植根于那种持久存在并能够转化的科学习惯性思维的结构之中。

自然科学家的研究行为广义上也是一种实践过程,将自己的预设付诸于实践的一种科学(家)行动。不过它更加结构化且严谨,针对具体目标实施封闭式操作的一种实践,我们称之为实验;实践理性告诉我们,人们在行动过程中要不断地调试、纠错,以便更加有效地达到目标。实践是开放的,而实验则是结构性的、封闭的,它要求研究人员必须按照严格的操作程序、方法、条件来履行实验的程序。因为它是内在完整的操作系统,所以它可以时空移动。如果在这样时空移动的情况下仍然能够清楚地面对研究目标,那么这个实验方法则是可信的。当然这种“可信”是在人为地严格控制下的一个结果。

5. 信任系统与上述概念工具、表述程序、分析方法等同样,规范一旦确立,下一步的行动要么遵守,要么超越,规范永远是以权威的形式存在,否则它称不上规范。相互之间以及研究成果是否能够被信任,这在很大程度上依赖于制度评判。这个制度客观上起到了外在于自我的“他者”作用①,即规范着科学行为,同时又是评判的科学依据。科学研究是建立在信任制度基础之上的行为方式。要获得信任,研究者必须遵守如下基本表述规则:可分享的概念体系,可重复的实验方法(如实验、检验等),以严谨的逻辑关系表述等。科学家共同体在这样一套理性的话语系统中,保持方法在一定范围内的一致性和可沟通性,即一个关于理性的意义系统,它们共同构成了它的文化事实,理性是这个文化事实中的核心。可见,科学也是人为的事实,因为它反映了一种特殊的价值体系——关于理性的文化范式。

① 在反思人类学中,“他者”已经不再是被描述的外在自我的异己,而是具有主体特征,具有文化批评能力的一方。参见George E. Marcus and Michael M.J. Fischer, Anthropology as Cultural Critique, Chicago:University of Chicago Press. 1986.

科学系统里的信任属于认同问题,我们仍然可以称之为“科学行为的文化现象”。人类学关注这种问题的基本前提在于科学现象是人为的事实,它综合了人与人、人与自然的意义系统。由于它的庞杂,以至于它已经发展到一个学科无法面对的地步。格尔茨在一次美国举办的题为“自然科学作为一种分支方式的可能性”的研讨会上,他认为科学主导的自然观(部分除外)已经不能作为解释世界的普遍原理了。格尔茨试图尝试“科学的社会与文化研究”,其中有人类学家、社会学家、历史学家和哲学家参加。然而,因为科学分工以及在方法上的排他性导致的非对话性,严重地阻碍了知识的公共性。知识成了认识论上的一种霸权,会议除了相互讽刺、争吵的氛围以外,没有任何产出,充满了不信任。[18]但是人类学家意识到了这种尝试的意义。究竟问题出在哪里呢?古代哲人同时也是科学家、艺术家、神学家这一点极为普遍。在18世纪末以前,确切地讲在科学革命、工业革命之前,当时没有现代科学意义上的知识分工,事实上人与自然的关系也不够明确,科学家几乎都是通晓天文地理的“大科学家”。因此哲学曾经针对所有学科是有直接意义的,因为哲学一如既往地表现为指导认识事物的思维方式。我们还不能因此下结论说,社会分工导致知识分工的对与错,但是这种分工明显地表现为具体化,甚至世俗化,其代价则是沟通上的障碍,甚至有迷失方向之嫌。它首先反应在基础语言上的角色划分。因为方法的细分化,即便哲学仍然有指导意义,但那只能说在理论层面,而不是实验层面了。知识分工带来的不仅仅是更加精细的制作工艺,还有更加复杂的交换系统,它导致具体方法上升为关于方法论的交汇,交换各方达成共识的部分则为“文化理性”的雏形。它的直接效果是关于规则的交汇,并进入合理化程序。

6. 科学行为的道德2006年底在网络上,中国围绕是否需要取消“伪科学”这一说法开展一场大辩论。

反方的意见:

这样用西方科学体系的标准,打击一切其他非西方化的科学体系的成果,只能是让扎根于传统文化深厚土壤上的科技创新无立足之地。你不能什么都说是伪科学。伪科学是指造假的学说。但现在很多人针对自己认为‘不对’的东西,就扣以‘伪科学’的大帽子,这非常不利于科学的发展。科学是研究未知事物的,就是要有不同说法,就是要百家争鸣。现在一些人动不动就用“伪科学”帽子压人,这是“学霸”为了维护自己的地位和利益镇压新思路。

正方的意见:

签名废除“伪科学”的这些学者大多数都是支持伪科学的。他们实际上是为假冒的科学找借口。现在有一些人利用“科学”的名词,而不认同“科学”的理念。有些人把他们那套东西假冒成“科学”。这是我们学界不允许的,因此要反对。而且提出理论当然可以,但是以科学的名义在社会上传播本身就要慎重,因为科学是最容易欺骗普通百姓的。而且也不是什么都是直接扣上‘伪科学’的帽子的,当然只要伪科学还存在一天,科学家们应该带头反对。

上面的对峙,焦点集中在尚不成熟的观点以科学为名公布于众与科学理性之间相违的问题。反方意见则认为,科学就是要探索,提出异议,而不应当固步自封,影响创新。上述讨论不管它针对什么内容,它告诉我们唯科学主义和科学行动的确在其内部就常常发生争议。科学本身反抗那些禁锢它探索进步的概念及其观念。“伪”则不真,不真则不善,不善则不美,讨论核心直指道德问题。科学行为的道德来自两个方面,一个是伪科学或唯科学主义引发的学科内部的问题,另一个是直接使用科学成果所联动的社会问题,如克隆人、杀伤性武器、转基因食品等。它告诉我们,研究过程的理性并不能说明它的动机及其使用也是理性的,也不能等同于社会的良知。

科学与道德的关系在中世纪表现得比较密切,如上文所述,哲学恰恰满足了研究的思维方式和研究目的的道德关怀。哈耶克认为:

19世纪上半叶,围绕科学出现了一种新态度。科学一次更加趋向于自然科学和生物学科,同时它们也开始要求自身具有使其有别于其他一些学问的特殊的严密性与确定性。它们的成功使另一些领域的工作者大为着迷,马上便着手模仿它们的教义和术语。由此便出现了狭义的科学。[9]4

狭义的科学具有绝对的特殊性,在哈耶克那里用大写Science (科学)来表示它。对其不作任何思索的模仿成为“工程学思维类型”,并称其为唯科学主义。[9]24-25唯科学主义观点不同于科学观点的主要之处在于缺乏想象力,没有批评精神和创造力。一位杰出的物理学家对此有这样的描述:

一切可能的经验都符合我们已经熟悉的类型,于是要求是利用日常经验中的因素进行解释——难以设想还有比这更有害于科学的观点了。这种态度表明了缺乏想象力、精神上的愚蠢和固执,可以预见,它们在精神活动的一个较低层次上就会耗尽自己的实用主义证据。[19]

上述学者对唯科学主义的批评并非指客观探索的一般精神,而是指那些将理性滥用的技术作风。这就涉及到我们本小节探讨的科学的第一个道德问题。

科学的确需要一批诸如忠实贯彻科学家意图的工程技术人员和高超技艺的熟练技工,他们与科学家的关系本质上与医生和护士的关系别无两样,二者各执其责,相互默契协调,事实上缺一不可,却不能相互替代。前者是告诉人们做什么,为什么;后者在知道目的的前提下落实如何才能做得更好的问题。但是现在的问题是将理性僵化,甚至过度放纵,以至于影响科学自身的发展。这有悖于科学精神。相信哥白尼当初就是与类似于这样的僵化、过度膨胀作斗争。现在也开始有人挑战爱因斯坦的相对论——科学精神中蕴藏着一种悟性、敏锐和想象力——非理性,它是最活跃的部分,人称自由意志。恰恰这一点也是哈耶克等学者试图把科学与科学主义分开的原因所在。为让问题更加明确,本文引用哈贝马斯在“京都奖”颁奖仪式上的一段讲话。

近年随着神经生物学的新进展,再次燃起了围绕从决定论的立场出发关于人的行动说明的是非的论争。该论争源于本杰明?利贝特及其追随者所进行的一项知名的实验。其中具有代表性的有弗朗西斯·克里克①,20世纪90年代中期,克里克在其科普著作《惊人的假说:灵魂的科学探索》中指出,我们的思想、意识完全可以用大脑中一些神经元的交互作用来解释——关于意识的“惊人假说”。实验证明:被试验者发起某种行动之际,会从几种选择项中,在本人意识之前就已经自发性地选择特定的行动趋向。著名的决定论者们把这一结果(与利伯特自身的解释相对应)看成是“我们将自己看成具有自由意志的存在只不过是幻想而已”这一主张的依据。因此,哈贝马斯2004年立题问:“自由与决定论——自由意志是幻想吗?”他在本发言中针对这一主张提出反论,论点有三:

① 英国生物学家,物理学家,及神经科学家。最重要的成就是1953年在剑桥大学卡文迪许实验室与詹姆斯?沃森共同发现了脱氧核糖核酸(DNA)的双螺旋结构。二人也因此与维尔金斯共同获得了1962年的诺贝尔生理及医学奖。二战后,他对“生物与非生物的区别”产生了浓厚兴趣,但那时他在生物学、有机化学以及晶体学方面都没有什么基础,在此后的几年里他花了大量的时间自学这些知识,完成了从物理学家到生物学家的转变。这是他的第一次学科领域转换。

①将自由意志过分狭义地概念化,将会使实验设计变得不完整,因而将会带来作物式的操作化程序。与此同时,不完整的实验设计意味着该实验成果不具备包容性的一般意义。

②还原主义的解释没有充分考虑到,唯心论者和经验论者之间的鸿沟在各自定位的第一人称和第三人称的语言游戏中意味着将会扩大。

③从生物进化的观点来看,根据自己的意志可以这样或那样地自由行动这一行动者的自我解释不会引起针对人之行动进行解释的因果关系的作用本身反而奇妙②。

② 引自笔者2004年11月11号于京都国际会馆的会议记录。

如果将论争题目严密地定义的话,我们不得不关注大脑与文化的相互作用。此时,所谓的“文化”就意味着积累被规则支配的命题内容和保存象征性。在发表的最后他提议,将承认自由这一现象存在的可能性的认识论的二元论和存在论的一元论(追求一贯性的宇宙观并使我们满足的)结合起来这一观点,既如果依据进化能够说明人类的认知依据在“观察者”和“当事者”这两个相互补充而不可回避的相互关系之中的话,我们可以说富于柔性的,即能够确保非科学主义的自然主义。只要我们是社会化了的诸个体的生物种,我们也只能将在我们能够从观察得到的由事件构成的客观世界之间关系中学到的,而且从共有的象征意义与基于构成的“公共空间”中通过沟通交流同时相互学习。即便作为科学家,我们也不能追述在世界与人类双向同时面对的这种二重世界的背景下,将由各种各样的对象构成的世界客观化并观察之,也只有从主体间性所共有的生活世界的内部才成为可能。孕育出使之成为可能的文化生活形式,这一同样自然的事情我们仍然可以认识。①

① 引自笔者2004年11月11号于京都国际会馆的会议记录。

在大脑与文化的关系中,科学行为的道德问题往往隐藏在研究方法中,研究对象的主体性在被给定的选择项中异化。

为了做到前后一贯,他的起点不应是观察人们对其感知到的相似之物做出的反应,他应当把自己局限在研究人类对在严格的自然意义上的相同的刺激物做出的反应。比方说,他不应该当研究人在看到一个红圈或听到某种声调时的反应,而应当研究人的视网膜某一点上特定频率的光波,等等……我们只能是从我们的个人经验中才知道这种分类,并且它不是建立在对这些事实在相互关系中也具有相同标箱的任何客观检验的基础上。[9]78

哈耶克将这种性质的研究称为“唯科学主义立场的客观主义”,并视其为对理性的滥用。

第二种科学的道德问题表现在理性与社会的关系中那些更为直观的社会现象之中。

现象之一:1986年发生在切尔诺贝利(Chernobyl)核反应堆泄漏事件导致前苏联和周边国家的空气、土壤、水和食品的放射性污染。据查明,事故是人为造成的。紧接着2011年日本东北(福岛等地)因海啸引发的次生灾害,即原子能发电站泄漏,上演了一出人祸大于天灾的悲剧……此前日本的有些科学家也声称绝对不会出泄露问题。

现象之二:“理性”有与生俱来的缺陷。批判来自于下述背景:“理性”是被白种男性主宰,受文化,人种,性别,偏见所制约;它建立并使带有隐蔽的政治、社会、经济目标的社会组织永远延续。在南半球的大多数人对“理性”的人类慈悲应用至少企盼了400年,这种应用是在民主程序之外和之上的。“理性”被完全镶嵌在资本主义者的殖民主义里,而且不会结束种族间文化与社会歧视或独裁。“理性”也曾被政治的意识形态所利用,以使人们实现团结的目标。它曾以政治和经济权力为媒介被利用于创造新的控制形式,甚至被批评为用“理性”达到令人震惊的毁灭性目的……①

① 这番言论是诺姆·乔姆斯基针对发表于[Z论文1]杂志第4期(1992年10月-11月)的关于“西方理性和科学”的6篇论文而写的。

在社会科学领域内,理性的道德问题出自它表达“客观”的手段上。在人类学的视野里,作为研究对象的人不同于研究生物体那样被动,对研究者来说,被研究对象仍然是主体性存在。如果违反了这一自然原则,势必导致方法论上的伦理纠缠。列维-斯特劳斯之所以遭到女权主义者的批判,就是因为,他在自己的交换理论中,女性被作为象征财富之“物”在交换中流通,这种所谓的“客观”立场根本没有考虑女性在交换过程中的情感和自身价值诉求。由于对交换规则近乎于法则的科学苛求,其笔下的交换对象几乎成了符号似的互动关系,没有参与交换的主体性、情感、信仰和价值观。惟一的价值和观念也集中地表现在由列维-斯特劳斯自己给予的(交换)体系的近似于高等数学的交换原则中。可见,理性在方法、方法论上的纠结证明了理性作为一种特殊的文化事实同样具有排他性的力学。

现象之三:最近在世界范围内争论着调查伦理的问题。它的问题意识来自于如何叙述与著述文化。它主要表现在由于调查者单方面地进行价值判断,致使它的版本无法反馈给本土。有些人甚至按照自己的价值观侮辱当地人“野蛮”、“落后”。另外,学者只是为了自己单方面的兴趣随便闯入田野,成为一种文化侵入者,被当地人排斥。这种现象主要在异国之间的调查研究中较为突出。结果导致了被研究者渐渐地不再愿意提供那种单方面的交换。这给我们提出了一个调查伦理的问题。

三、 结语我们从科学的人文背景、研究实体、概念工具、分析与表述、信任系统和科学行为的道德这六个方面,针对科学现象和科学行为的理性以文化的视角加以分析,它让我们看到,科学的动机是人文的,研究过程及其表述是理性的,对其成果的运用是社会的、文化的,整个过程蕴含了诸多文化因素。文化在两个层面作用于科学现象,其一,文化事实层面:与知识分工对研究者个体的社会性约束有所不同,以求真为信(念),并以理性思维为准则,形成了内化于身体的约束力(如科学家研究行为的自律、习性)。我们把这种带有价值导向的规范化行为和思维方式称为文化事实。文化事实存在于科学现象之中,并作用于科学家行动。其二,实践理性的层面:以理性思维为原则的科学现象的文化构成了围绕求真的信仰体系,在求真为善、以善为美的实践过程中,它促使科学行动者在动机、研究、应用三个层面发挥作用,它深深嵌入社会系统之中,并在动机和使用层面受制于社会其它系统的文化事实。科学家在这个实践过程中不断地提出问题意识,探索未知(如科学家行为的反思性与实践性)。它们共同构成了科学精神的文化。

波普尔的问题给我们呈现出这样一种现象,是否能够找到所有被我们称为“科学”之物所共同拥有且不被任何他物所拥有的特征呢?波普尔预设了科学的“本质特征”。但是其中隐射的另一个矛盾则是:如果科学一开始就是一个被认为具有普遍意义的现象,那么就无法回答科学理性为什么产生在欧洲而不是其它什么地方,也不能回答欧洲关于理性的经验并没有促成其它国家或地区的宗教改革和体制改革,如阿拉伯世界的很多国家具有高超的石油技术和大工业生产能力,但在政治上仍然保持部族社会的基本功能;日本虽说引进了科学技术,但并没有引起科学革命;中国近代史上的革命与其说是工业革命或科学革命,倒不如说是一场意识形态革命所引发的变革。简言之,科学现象的历史性及其地方性告诉我们,从韦伯的“理性上升为一种原则”到哈耶克、布迪厄对“理性主义膨胀”的批判,让我们重新审视科学本质主义和认识论的分歧。可以说:科学的桎梏来自于科学行为的内部,而非外部,科学精神不仅对未知不断挑战,同时也应当直面来自科学行为内部的桎梏。

从人类学角度观察科学现象,笔者认为:以人为中心看西方科学革命比以物为中心观察之更具有分享智慧、可理解的文化特征。为此,本文把理性思维与文化的这种关系用“科学精神的文化”来表述,促使不同专业之间减少无谓的挖苦,超越因知识分工导致的思维障碍,多一些跨专业的合作与对话,以共同应对当今一个专业并不能应对的诸多自然与社会的问题。

| [1] | Kuhn Tomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1970: 177. |

| [2] | 蔡华. 人思之人. 昆明: 云南人民出版社, 2009: 124. |

| [3] | 刘兵, 杨舰, 戴吾三主编.科学技术史二十一讲.北京:清华大学出版社, 2006:1. |

| [4] | Bruno Latour. The History of Tings: Where were Micros before Pastear? in Pandora's Hope: Essay on the Reality of Science Studies, Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1999: 145-173. |

| [5] | 韦伯.社会科学方法论.杨富斌译.北京:华夏出版社, 1999:16. |

| [6] | 斯塔夫里阿诺斯.全球通史(下).吴象婴等译.北京:北京大学出版社, 2006(1999). |

| [7] | |

| [8] | 休谟.人性论.关文运译.北京:商务印书馆, 1980:180. |

| [9] | 哈耶克.科学的反革命:理性滥用之研究.冯克利译.北京:译林出版社, 2003. |

| [10] | Wiener N. Cybernetics, or Control and Communication in the Animal and The Machine. Paris-Cambridge-New York, 1948. |

| [11] | 夏军. 非理性及其研究的可能性. 中国社会科学, 1993(4): 107-120. |

| [12] | 钱学森.给本书作者的一封信.载夏军著:非理性世界.上海:上海三联书店, 2002:2. |

| [13] | 史蒂文·夏平, 西蒙·谢弗.利维坦与空气泵:霍布斯、玻意尔与实验生活.蔡佩君译.上海:上海人民出版社, 2008:1-2. |

| [14] | Popper Karl R. Objective Knowledge: A evolutionary approach. Oxford: Clarendon Press, 1972: 191. |

| [15] | 萨米尔·奥卡沙.科学哲学.韩广忠译.南京:译林出版社, 2009:40. |

| [16] | 波普尔.客观的知识:一个进化论的研究.舒炜光等译.北京:中国美术学院出版社, 1991(1972). |

| [17] | 华康德.迈向社会实践理论:布迪厄社会学的结构和逻辑.载布迪厄、华康德:实践与反思.李猛, 李康译.北京:中央编译出版社, 2004:5. |

| [18] | 古塔·弗格森.人类学定位.骆建建, 袁同凯, 郭立新译.北京:华夏出版社, 2008:134-135. |

| [19] | Bridgman P. W.. The Logic of Modern Physics, Bridgman.In P. Williams: The Logic of Modern Physics. New York: Macmillan Co, 1927: 46. |

2013, Vol. 3

2013, Vol. 3