科技政策,因其作用对象科学技术的特殊性,表现出三个重要表象性特点:① 广泛性。现代社会科学技术无处不在(有时也被认为无所不能①),科学技术政策也就广泛存在。在中文语境中,政策即政府所施之策的含义,但是在英文语境中,policy (政策)一词并不天然具有政府主体性,企业、甚至个人都可成为政策的主语。在日本学者中,也有泛化科技政策的主张,如东京大学名誉教授儿玉文雄认为企业研发部署也应列入科技政策范围[1]。② 变动性。无论从信息、知识还是物质的意义上说,科学技术都是全部人工物②中变动最快的一类,并且会变的越来越快。相应地,科学技术政策也就表现出持续调整和不断改变的特点。就科技政策概念自身而言,在上世纪60年代诞生之时,最初的含义是学术、教育政策的一部分[2],经过80年代的和研发政策的交叉阶段后,现在越来越多地和创新政策结合在一起。另一方面,科技政策的变动性还指其学科建设处于摸索期,因为到目前为止,科技政策领域还没有出现一本作为学科成熟重要标志的经典教科书。③融合性。由于科技政策的上述两个特点,使得其边界自然是模糊的、内容必然是融合的。科技政策内容融合性的突出表现是,在表述科技政策的文件中,大量使用了非科技类型的政策工具用语和政策资源用语。

①美国大学教授David Ford和Michael Saren在其著作中指出:“当今世界,每当遇到一个看起来无法克服的问题时,只要说‘我们有技术’,人们就会重新确信所有的事情都会变得好起来”。参见该书中文版:《技术管理与营销》.中信出版社. 2002:4.

②此处所谓的人工物,是指非经人工不能发生的事物、现象、知识等。关于人工物的深入讨论,参见司马贺(H.A. Simon)的著作《人工科学:复杂性面面观》(武夷山译,上海科技教育出版社,2004)。

因此,如何根据和把握科技政策的上述特点,制定出“好的”科技政策,就是科技政策方法论的重要任务。“好的”科技政策也是当前国内科技政策研究的焦点所在,但是因为缺少有效的方法论,使得很多政策“头痛医头、脚痛医脚”,结果导致大量政策出台,出现了政策通胀①现象。

① 政策通胀是类比于通货膨胀的造词,指的是因为针对同样问题出台了大量政策,使得政策效果大大减弱的现象。

本文提出一个政策过程模型,并在此基础上讨论了高质量政策的标准,和政策过程与政策的质量的互动关系。需要说明的是,如前所述,由于科技政策方法论还处于建设期,本文利用一般政策方法论探讨科技政策的过程和质量,在必要的地方结合科技政策的特质具体展开。因此,本文中科技政策是作为一般政策的代表来使用,同时鉴于科技政策的前述三个表象性特点,选择科技政策作为一般政策的代表也有较大的合理性和可接受性。

一、 政策过程的ICD3PA模型政策是一个过程。在正常运行的现代社会中不应该有突如其来的政策,也不应该存在不被实施或无法实施的政策,而一个实施了的政策又不可能不引起政策关涉各方的反应和评价。所以,政策的制定、实施和评价等政策步骤或政策阶段组成了一个连续的整体,舍弃其中的任何一个步骤或阶段,政策都因失去了其完整性而不成其为现代意义上的政策。②

② 现代意义上的政策一般是指二战以后的政策,其代表是以解决社会问题为目标的社会政策。其原因有二,一是二战结束是人类社会的重要分界点,现代社会基本是指二战后的社会。二是二战前很多社会学家关注社会问题,提倡政府利用政策手段干预和解决贫困、失业等社会问题,但是比较成熟社会政策直到二战后才出现。

另一方面,“政策决定政治”。政策既是政治活动的结果,也是政治追求的目标。对于任何一个政治团体或政治人物而言,没有独自的政策主张,就没有存在的意义。正如毛泽东所说“政策和策略是党的生命。”①

① 《毛泽东选集》第四卷.关于情况的通报.转引自人民网.领袖人物资料库. http://www.people.com.cn/GB/shizheng/8198/30446/30452/2200291.html(检索日期:2011-8-11)

如果根据政策目的来看,包括科技政策在内的政策基本上可以分为方向和路线指引型政策、环境和条件整备型政策、问题解决和任务完成型政策。无论哪一类型的政策,都依赖于、并且越来越依赖于知识。因为随着责任型政府、服务型政府的政府模式的兴起、确立,政府决策时越来越关注风险因素,因而也越来越依靠知识降低风险和管理风险。这里所说的知识,既包括可编码的明示知识,也包括以经验、体会为主的暗默知识(tacit know-ledge)。所以,在现代社会,政策是政治与知识结合的过程。

在现实生活中,这个表述所包含的道理常常被具体化为行政(或政治权威)权威和知识权威的结合。这主要是因为成本的约束,任何一个政策都不可能脱离成本。如果为了高质量政策而不加限制地追求政治与知识的最佳结合,可能会使政策成本膨胀到全社会无法承担的水平。因此,政治和知识的结合必须在成本可接受的范围内进行。

政策成本可以分为决策成本和执行成本。知识权威和行政权威(或政治权威)的结合,可以在兼顾执行成本的情况下有效地降低决策成本,从而提高决策效率。当然,行政权威(或政治权威)单向决策(如拍脑袋决策)的决策成本更低,但是由于缺少知识的支撑,可能会带有很大的风险,甚至会大大提高执行成本。这也是拍脑袋决策越来越少的一个重要原因。

我国“863”计划是政治权威和知识权威结合决策的一个典型案例。“863”计划提出者之一王大珩在1996年4月19日的《中国科学报》撰文回忆到:“1983年党和国家开始考虑迎接新技术革命的对策。同年11月国务院经济技术研究中心组织全国上千名技术和经济专家进行发展新技术的研究,提出了长达150万字的研究报告。鉴于当时的情况,陈芳允同志与我商量,向最高领导写个发展我国的战略性高技术的建议,由我起草,并与杨家墀、王淦昌商量定稿。建议于1986年3月2日送上,3月5日就得到小平同志的批示:‘此事宜速作决断,不可拖延’。经国务院组织专家们进行再三的周密论证,1986年11月18日,国务院发出《高技术发展计划纲要》的通知。《高技术发展计划纲要》,即‘863计划’,于1987年2月正式组织实施。称为‘863计划’,正是因为建议的提出和小平同志的批示是1986年3月做出的。”[3]由于“863”计划对我国科技、经济和社会产生了巨大的作用和影响,这个政策过程、特别是决策过程也是科学决策的成功范例。

和其他政策相比而言,科技政策更需要知识的参与。因为科学技术知识具有很强的专门性,科技研发活动具有很强的专业性,没有科技专家的介入,科技政策就或者无从谈起、或者是无的放矢。前苏联斯大林时代的遗传学政策,可谓是教训深刻。①

① 1929年的苏共十六大提出在科学战线发起“社会主义进攻”的方针,引发清查“资产阶级科学理论”的急风暴雨。许多本来应该也只有在实验室才能解决的问题,都被提升到阶级斗争的层面,用纯粹的政治手段去处理。这场运动严重打击了科学家。在遗传学领域表现得更为突出,1936年12月召开的全苏农业科学院成为苏联生物学史的一个分水岭:从此之后,苏联生物学的两大分支学科--遗传学和农艺学--便分道扬镳了。李森科所独霸的农艺学,再也不可能与真正的遗传学合作,因为真正的遗传学--经典遗传学--已经被当成国家政权的敌人,因而成了专政对象。参见凤凰网历史频道(苏联遗传学的劫难:斯大林亲手捧起“伪科学家”,2010-10-15):http://news.ifeng.com/history/shijieshi/detail_2010_10/15/2792724_1.shtml(检索日期:2011-8-11)

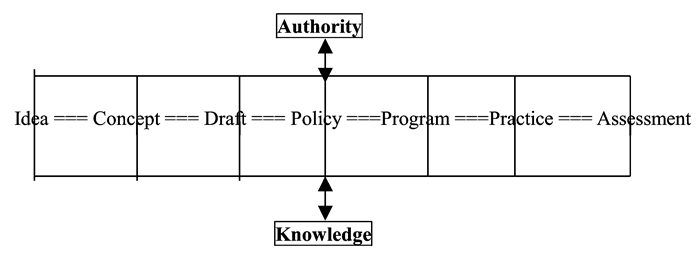

从政策产生的时间序列看,最先出现的是一个想法或一个灵感(idea)。想法、灵感能否转化为政策概念(concept)取决于多种多样的因素,权威和相关信息是其中两个重要变量。如果想法或灵感得到权威的认可或者它就产生于权威之脑,就很有可能在相关信息的支持下转化为政策概念,其后的工作就是以这个政策概念为核心组织和论证政策,经过必要的法律或行政程序,使政策原则上升为政策(policy)。然后就是把政策具体化为操作方案和程序(program),付诸实践(practice)和进行评价(assessment),见图 1。

|

图 1 政策过程的ICD3PA模型① |

① 刘海波1997年在其博士论文中提出决策过程是行政权威和知识权威结合的过程,并给出这个模型的从idea到assessment的部分(当时的图示中没有画出行政权威和知识产权权威)。2002年在汉城召开的东北亚知识联盟第二次年会上,他给出了这个模型的全部形式。

从政策行进的阶段看,一般而言,政策所处的形态(idea、concept、draft、policy、program、practice、assessment)和行政权威、知识权威的级别有密切的关系,而政策形态的转变(idea-concept-draft-policy-program-practice-assessment)又和政策信息传递的方式关系密切。以日本的国家科学技术基本计划为例,在idea阶段,行政方面参与的级别不高于处级,知识方面以课题组为主;在concept阶段,行政方面参与的级别不高于局级,知识方面以专门审议会为主;在draft和policy阶段,行政方面政府各部门负责人、首相参与,知识方面以综合科学技术会议(日本最高的科技政策审议、咨询机构)参与。在政策信息传递方式上,日本强调人与人、面对面的直接交流、讨论,认为这个交流、讨论的过程,重要的是以已有的信息为背景和基础,在这样的背景下、基础上,人与人面对面的交流和讨论是一种产生新想法、新思维的方式, 创新性地推动政策从一种形态向另一种形态的转变。所以,无论是行政还是知识方面,都至少会有一个人自始至终参加政策全过程。[4]

实际上,concept-policy阶段是政策制定中的最重要阶段,在此之前的idea-concept是准备,在此之后的policy-program等是实施,准备是为policy的准备,实施是对policy的实施。或者说,policy是concept的体系化,program是policy的操作化,policy是观念到实践的转折点。

如果说从idea-concept-draft-policy是决策,那program-practice就是执行。在一般政策的执行阶段,权威的级别会有所降低,甚至有些时候、有些场合,普通操作人员、甚至普通民众即可实施、执行,但科技政策执行阶段还会受到权威级别的强烈影响。比如,在决定科研项目承担人时,知识权威的优势是十分明显的。因为,如科学社会学大师默顿(Robert K.Merto)所言,“承认是科学王国的硬通货”。[5]所谓权威,就是在某一科学领域被广泛认可的学者。进一步,当行政权威(或政治权威)因不能判断科技成果的价值时,知识权威还要扮演科技成果价值解说者的角色,进而在assessment阶段发挥更重要的作用。这是科技政策过程的特殊性,也是政府提倡公众参与科技政策的主要理由、和公众自觉参与科技政策的重要原因。因为,仿照法国资产阶级革命时期著名外交家塔列朗(Charles Maurice de Talleyrand-Périgord)的表达方式,就是“科学技术太重要了,不能全交给科学家”。①

① 塔列朗的原话是:“战争是极为重大之事,不宜听任军人处理。”第一次世界大战后的法国总理克里孟梭把这句话改造成:“战争实在是太重要了,以至于不能完全托付给将军们!”英文是:“War is too serious a business to be left to generals!”参见大话兵法(能不能把战争交给将军?2009-1-5):http://www.talkingwar.org/post/2.html(检索日期:2011-8-11)

二、 政策内容与政策过程的互动上世纪50年代,政策科学的奠基人阿斯韦尔(Harold D. Lasswell)发表了一系列关于政策方法论的重要观点和著述,比如Policy Orientation (1951)、The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis (1956)等,把影响政策过程的知识区分为关于政策过程的知识(knowledge of policy process)和包含在政策过程中的知识(knowledge in policy process)。关于政策过程的知识是指关于政策如何决定、如何付诸实践的系统的经验性知识;包含在政策过程的知识是指在现实的政策制定中能够动员、利用的知识储备。[6]

这种区分明确了政策过程的知识和政策内容的知识的区别。按照拉斯韦尔关于政策过程的知识分类,如果说在科技政策的制定过程中,“of”类的知识主要掌握在行政机构手中的话,那么对于“in”类的知识行政机构则不具有科技专家那样的优势。在政策概念向政策转化、发展时,行政机构不邀请科技专家参与,显然是不明智的。而如果科技专家的参与是非制度化的.那么这个决策机制就是相对不完善的。其实,现在世界上还没有一种完善的科技政策决策机制、也就是说世界上任何一个国家也都没有找到一种把关于科技政策的“of”知识和“in”知识完美地结合起来的机制。美国、日本、中国以及其他一些国家都进行了艰苦、有益的探索。当然,科技政策决策机制是国家政治体制在科技政策决策方面的一个映射。在本质上是受国家政治制度约束的、也受到社会文化的强烈影响、不存在对它国模式的照抄照搬.但也不是不存在借鉴的可能。[7]

参考拉斯韦尔的观点,可以把对政策的研究分类为对政策过程的研究、对政策内容的研究和对政策过程和政策内容如何结合的研究。政策过程研究的重点是怎样通过合理的过程和程序,制定好的政策。政策内容研究的重点是制定什么样的政策,可以有效地解决实际问题。政策过程与政策内容的如何结合的研究重点是什么样的政策过程适用于或适合于什么样的政策内容,或者相反,什么样的政策内容适用于或适合于什么样的政策过程。研究政策过程和政策内容如何互动的一个更深层的意义在于可以正面回应那些对我国政策过程不透明的质疑。到现在为止,国外诸多指责我国政策可预判性差的一个共同理由就是我国政策过程透明度低。其实,这种情况本身说明了政策过程和政策内容的紧密关系,因为政策可预判性指的是对政策内容的预期。如果明确说出什么样的政策内容要适用什么样的政策过程,让对方事先对所关心的政策内容的产生过程有所认识的话,应该能够在较大程度上减少对政策变化的认知不适应。

另一方面,也可以从政策过程各阶段的透明程度上观察政策过程的透明度。从我国现在的情况看,很多科技政策在草案(draft)阶段已经很开放、透明,比如在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》起草阶段,不但开设了征求公众意见的网站,还多次组织国际会议搜集海外信息。又如,“1995年, 科技体制改革全面启动十年之际,国家科委和加拿大国际发展问题研究中心(IDRC)合作,成立《中国科技体制改革回顾》项目组。经过近一年的研究,项目组国家专家G.欧丹姆(G.Oldham)向国家科委提交研究报告。在报告中,欧丹姆利用国家技术创新系统这一概念,对中国科技体制进行了崭新的分析,并提出了一些后续行动的建议,给人印象深刻。国家科委对报告的建议积极响应,决定把国家技术创新系统研究作为今后的一项重要课题做好。”[8] IDRC的报告是我国科技政策过程评估阶段开放、透明的一个重要尝试,值得认真总结。

近年来,我国科技政策过程越来越依赖于科技行政部门,这虽然是体制成熟的标志,也容易影响和限制其他社会主体的政策诉求。比如,被定位为创新主体的企业很难有制度化渠道进入政策过程,很多决策前的企业调研带有很大的随机性。同时,由于企业对自己所反应的信息、建议或意见在政策过程发生的作用不能预期,也就没有积极性主动研究政策问题、提出有较普遍的价值意义的政策诉求了。这一问题的另一面则是,行政部门乐于在抱怨企业缺少政策参与意识和能力的同时,把政策过程的主导权悉数拥入怀中。决策是一种选择,社会进程的选择不可逆,选择了此,就实践了此。因此,在选择之时应该尽可能多地考虑可选方案。科学技术和生产经营是最活跃的社会活动,参与其中的人能最早预感和感知知识的动态和社会的需求,没有来自研究活动和经济活动一线的科学家、企业家的有效参加,科技政策的选择视野和对政策需求把握的及时程度自然受到了一定了限制。科学技术发达的国家都有直接汲取民间智慧的制度安排。美国总统科学技术顾问委员会的成员除了总统科学技术顾问外全部是民间人士,①日本最高科技决策机构综合科学技术会议的成员有一半以上来自大学和民营企业。组成成员的广泛性带来了广泛的政策选择性,也意味着更多的选择高质量政策的可能性。在企业的生产、经营中,过程管理是质量控制的有效手段,对于政策也一样,“好过程、好质量”。

① 总统科学技术顾问委员会(President's Committee of Advisors on Science and Technology, PCAST)的成员除了APST (总统科学技术顾问)之外,全部来自民间。PCAST实行双主席制,APST是委员会双主席之一,另外一名主席由民间人士担任。组成委员会的成员都是学界和产业界的知名人士。委员会每年召开4次会议,每次会议形成提案或者建议。此外,委员会成员每年还有一次单独提出意见的机会。

三、 政策的质量标准研究政策的目的是为了制定高质量的政策,那么什么是高质量的政策呢?以下“五性”可以作为判断的参考标准。

(1) 有效性。政策的根本目的是解决问题,有效解决问题,哪怕只是在一定程度解决问题,就是政策的有效性。一个政策如果不能解决问题,就是一个无效的政策。无效的政策不但不能解决问题,还会堵塞政策通道,妨碍新的针对同样问题政策的制定。因为,第一,讨论、研究一个问题的政策机会是有限的,一旦针对一个问题的政策被讨论、研究并且得出结论,那么这个问题就会在比较长的时间里不会再次进入决策议程,出台的政策不管怎样无效,也要过比较长的时间才能修改。第二,同一个决策机构不会轻易否认自己的决策,除非这个决策机构的主导者换了人或者彻底换了思想。在科学史上有一个著名的“普朗克原理”。德国著名科学家马克斯·普朗克(Max Karl Ernst Ludwig Planck)在1940年出版的《伽利略研究》中写道:“科学的重大革新很少通过说服反对者并使他们改变立场来实现……事实上倒是,反对者逐渐死去,新生的一代一开始就熟悉新思想。”①这个“原理”确实有些极端,但是在此用来说明决策机构对于自己所做决策的固执程度,还是有很大启发性的。所以,有效性是判断一个政策是不是高质量的第一个标准。

① 转引自百度百科.科学史.http://baike.baidu.com/view/1301580.html

(2) 效率性。效果与成本之比是效率,把效率性作为判断政策是不是高质量政策的目的在于引入成本概念。政策是需要成本的,政策成本可以分为决策成本和执行成本。通常的情况是,匆忙制定的政策的决策成本低、执行成本高,谨慎制定的政策的决策成本高、执行成本低。在实行问责制的政府体制中,决策者象征性地承担政策成本,即“坏政策”的制定者要引咎辞职。在“政策即政治”选举制国家,“坏政策”可能会导致政权的更替。另一方面,政策成本还隐含着风险积累的意思。在决策阶段适当增加投入,多一些调查研究、多吸收一些知识,可能会降低政策风险。如果在决策阶段一味求快,该投入的决策成本没有投入,就可能会把决策阶段应该排除的风险推移到执行阶段,导致政策风险在执行阶段的堆积。一旦爆发,将大幅增加政策成本。在政治和知识互动良好的政策过程中,决策成本会显得高些,但能却有效地降低、甚至消除了执行阶段的风险。因此,一个高质量政策,必须考虑成本和成本的阶段分布。

(3) 统合性。现代社会不存在孤立的政策,每一个政策都和其他政策有或多或少、或直接或间接的联系,在接受其他政策影响的同时也影响着其他政策。统合性作为评价政策的标准,意在强调一个政策和其他政策的方向大致统一、效果基本复合的关系。其他政策,包括同时发生效力的政策,也包括先前存在的政策,还要考虑到这个政策对将来的影响,这就是下面要谈的发展性。以科技政策为例,简单地说,科技政策是促进科技发展和科技应用的政策。在制定科技政策时,和教育政策、产业政策、经济政策的关系是必须要考虑的,过去的科技政策也是必须要考虑的,决策前调研常说的“梳理已有政策”,就是这样的含义。而一个政策的未来将会怎样,也是不能不考虑的。

(4) 时限性。新华社2011年8月2日报道,为建立长效的行政规范性文件修废机制,今后上海发布的规范性文件都将明确规定有效期;没有规定有效期的,五年后如不修改重新公布即失去效力。①这也许是我国第一个明确规定政府政策时限的文件。包括科技政策在内的我国很多政策几乎都不提及政策时限、即政策有效期。如前所述,可以依据功能,把政策分为方向和路线指引型政策、环境和条件整备型政策、问题解决和任务完成型政策。显然,后两类政策具有明显的时限性。因为,后两类政策主要是为了较快地促进现实情况的改变而制定的,现实情况一旦发生较大改变,这些政策就或者失去了作用对象、或者失去了指向目标,也就没有执行价值。但是如果没有明确的时限规定,这些政策将继续作为有效政策存在。大量的这样政策的存在,就会导致政策丛林②现象发生,设定政策时限,保障过时的政策及时退出政策空间,是维持政策生态的一个必要手段。因此,非方向和路线指引型的高质量政策,都应该带有明确的时限性。

① 上海:“红头文件”须设有效期否则默认五年失效(2011-8-2)http://news.xinhuanet.com/legal/2011-08/02/c_121760220.htm(检索日期:2011-8-11)

② 政策丛林是比照“专利丛林”的造词。专利丛林指的是如果在同一技术领域存在过多的专利的话,这些专利就会像丛林一样阻碍该领域的技术发展道路,使得该领域技术的进一步发展不得不在丛林般密布的专利中曲折前进,进步的成本提高、速度降低。同样地,如果某一领域发生政策丛林现象的话,该领域的发展也会受到影响。比如,公文旅行、大量公章等,都是政策丛林存在的一个表征。

(5) 发展性。未来永远是现在的判断者,用发展性来判断政策,意在强调现在的政策要为未来的政策打下好基础。在现实情况中,为了选择明确的时点对政策的发展性进行考察,要把时限性引进来,即在到达时限的时点对政策的发展性进行评价。因为我国的很多政策没有设定明确的时限,通常以政策出台的5周年、10周年这样的纪念性或庆祝性时点为切入进行政策评价,评价结论自然也就要符合纪念性或庆祝性的要求了。这实际是混淆了政策评价和成果评价。上世纪80年代中期以来,政策评价开始成为发达国家关心的课题,这些国家的理论和实践都尽力把进行政策评价的目的聚焦在改善政策质量、提高政策效率方面,是为了改善未来的政策制定而对现行政策进行评价。在这个意义上说,把发展性作为政策质量的指标,是鼓励在既有政策基础上的渐进性政策创新。

四、 用好的过程来排除“坏”政策在追求高质量政策时,有两个基础性的问题必须高度注意。第一个是政策过程作用的有限性、第二个是政策供给的垄断性。

政策过程是一个约束机制而不是一个保障机制,高质量的政策过程可以防止“坏”政策的出台,但不能保证出台的每一个政策都是高质量的。就像二战后的现代民主选举制度一样,民主选举出来的领导人肯定不是最坏的,但也不一定是最好的。可以说,好的政策过程是高质量政策的必要条件,但不是充分条件,即一个满足了政策过程要求的政策并不必然是一个高质量政策,反之,一个没有严格按照政策过程要求制定的政策也不必然是质量不高的政策。

政策供给的垄断性是指在一个国家中,政策的供给是由政府垄断的,尽管需求不是唯一的。在这样的供求关系中存在着垄断利益机会,但是有强力约束(内在的理想约束、外在的机制约束)的政府不会、也不应该利用这样的机会的。政策过程就是一个外在的约束机制,而且得到越来越多的重视和强调。90年代兴起的新公共管理(New Public Management,NPM)理论认为包括政府部门在内的每一个组织都有自己的利益诉求,也有追求满足自己利益诉求的方式和渠道。这样的利益诉求大大冲击了政府机构内在的理想约束,而为了保障政策的及时、有效供给,有必要强化外在的机制约束。实际上,近年来世界各国都为“如何制定好的政策”下了很大的力量,因为在创新要素的世界范围流动越来越便利的环境和条件下,国家之间的竞争也越来越集中地体现在政策的竞争。能及时、有效供给政策的国家,将获得更大的竞争优势。所以,政府作为政策的唯一供给者,应该最大限度地调动全社会的政策性资源,组成政策资源网络,提高政策供给能力。

我国在政策供给上面临的一个严峻的问题是政策参与者的缺乏。一个好的市场,必须有足够多的市场参与者。如果没有足够多的参与者,这个市场就不会发育健全、甚至会萎缩。同样,一定数量的政策参与者是及时、有效供应政策的前提。在发达国家,行业性组织、中介机构都是政策过程的积极参与者,而我国的这类组织、机构远远没有发挥出其应有的政策研究和政策提案功能。培育更多的合格的政策参与者,是我国改善政策质量、提高政策供给能力必须要解决的问题。

| [1] | (日)児玉文雄.科学技術政策体系化の試み.講義資料, 1985:12. |

| [2] | (日)小林信一.科学技術政策とは何か.国立国会図書館調査及び立法考査局.科学技術政策の国際的な動向, 2011.3. |

| [3] | 王大珩. "863计划"缘起、发展及展望.中国科学报(现更名为《科学时报》), 1996年4月19日. |

| [4] | (日)田中宏.科学技術政策の推進システム.研究開発計画学会発表, 2003. |

| [5] | 罗伯特K默顿.社会研究与社会政策.林聚任等译.生活·读书·新知三联书店, 2001:57. |

| [6] | 宮川公男.政策科学の基礎.東洋経済出版社, 1994:38. |

| [7] | 刘海波. 论科技决策过程的专家参与. 自然辩证法研究, 1998(7): 52-55. |

| [8] | 樊春良. 科学技术发展的中国道路. 科学与民主, 2009(5): 11-17. |

2011, Vol. 1

2011, Vol. 1