2. 广西省贺州市八步区委办公室

近年来,案例研究法越来越受到不同研究领域研究者的“亲睐”。21世纪以来,案例研究法越来越多地被学者们用于战略变革、知识资本、服务质量管理、公司治理等 [1-7]工商管理领域的研究,教育、行政管理等公共管理领域方面[8, 9]的研究,社会学、人类学(包括民族学)等其他人文社会科学领域的研究[10, 11]。追溯广泛应用的原因,几乎所有的学者都认为是有利于建构新理论。据统计,2005—2007年AMJ评出的最佳论文均为理论建构型案例研究文章。[12]因此,案例研究法已经成为一种应用单案例或多案例、根据案例中的实证数据创建理论构念、命题和(或)中程理论的重要研究策略[13]。

梳理所搜集的文献,研究发现学者们主要从研究方法的属性、数量与层次、功能等方面探讨了案例研究模式的类型。从所搜集到的文献看,现有研究主要从以下三方面对案例研究的类型进行了探讨:一是根据所研究问题的类型、是否需要对研究过程进行控制以及研究焦点是否集中在当前问题等标准,将案例研究法视为一种区别于实验法、调查法、档案分析法、历史分析法的科学研究方法。它主要解决案例是什么(描述)、为什么(解释)的问题。[3]二是学界主要按照所选案例数的多少将案例研究划分为单案例研究模式(也称为个案研究模式)与多案例研究模式[3, 8, 7]。同时,结合案例内部构成(整体性还是嵌入性)又可以将案例研究划分为单案例整体性研究、多案例整体性研究、单案例嵌入型研究、多案例嵌入型研究[3]。三是以案例研究的任务或目作为分类标准,将案例研究划分为探索性、描述性和因果性研究[3]。探索性研究适合提出假设和探寻新理论的萌芽,描述性研究适合描述理论的理论构念与论证依据,解释性研究则最终检验和建构理论。[4]但是,以上划分主要集中探讨理论建构主义案例研究模式,没有综合考虑研究者的主观需要与客观条件、时兴的实证主义技术路线等因素。针对这种划分存在的不足,本研究首先探讨了现有案例研究模式存在的合理性与意义,接着归纳现有研究模式存在的不足与所受的冲击,并在此基础上对现有的案例研究模式再分类。

二、 案例研究:与实证主义范式相竞争的理论建构模式现有案例研究模式源自批判实证主义研究的价值及原则,认为案例研究不仅描述事实,还建构事实。以下,将从该模式的来源、关键因素与研究路径、研究优势三个方面探讨其存在的合理性与必要性。

1. 模式来源理论建构主义案例研究模式源自对逻辑实证主义的批判。20世纪50年代末,Hanson、Guba等学者开始质疑以定量研究为根基的实证主义研究模式。他们质疑以大规模调查或控制性实验为主的实证主义研究方式的本体论、认识论、价值论、通则化、因果联系和研究逻辑(见表 1):(1)认为相信现实存在是多元的、建构的,而非存在唯一的客观现实;(2)认为认识主体与认识客体是不可分割的,而非相互独立;(3)认为研究过程受研究者个人价值的制约,而非价值中立;(4)认为超越时间和情境的通则化是不可能的,而非可能;(5)认为区分原因与结果是不可能的,而非有绝对的因果关系;(6)基于“扎根主义”研究范式强调应用从特殊到一般的推理方法,而非基于预先假说(或理论)导向的从一般到特殊的推论方法。[14] 因而,与预设假说、以数理统计的研究逻辑、通过大规模调查或实验方法验证假说的实证主义研究模式不同,理论建构主义研究模式是一种通过长时间扎根观察,在观察中提炼假说并进行验证的研究模式。

| 表 1 理论建构主义研究模式与逻辑实证主义研究模式的区别① |

①该表由作者自制。该表的内容源自:阿巴斯·塔沙克里所著《混合方法论:定性方法和定量方法的结合》一书中“逻辑实证主义公理”与“理论建构主义(书中称之为自然主义范式)原则”中的内容。[15]6-10

不同学者基于不同的视角、通过各种案例对理论建构主义案例研究模式存在的必要性进行了论证。例如,早在1976年,英国学者查尔莫斯就以认知楼梯立体像和一副儿童画谜为例,揭示观察者的观察结果既由视网膜上的映像所决定,也依赖于观察者的经验、知识和期望。[16]由于研究假说源自长时间的观察以及研究过程的先后顺序,当前的以理论建构为核心的案例研究模式越来越成为一种与实证主义相竞争的研究范式①。

①范式是在任一特定领域中都能得到重复使用的模型,相互竞争的不同范式可以同时存在,尤其同时存在于并不成熟的科学学科之中(详见托马斯·库恩的《科学革命的结构》(第四版)一书)。

2. 模式的构成要素与研究路径为提升理论建构主义案例研究的科学性,案例研究者做了大量的方法论工作。首先,根据案例研究的独特性,德尔伯特·C·米勒和内尔·J·萨尔金德提炼出案例研究的关键要素:(1)研究的时间有限,研究的地点固定;(2)研究的对象包括计划、事件、行动或个人;(3)对少数个案进行深度研究;(4)交代所选案例的背景;(5)将所选的案例置于包括地理、政治、经济和社会等在内的更大的背景中来理解。[17]在此基础上,王金红又增加了两个关键要素,即:(6)主要通过案例的现实状况、历史背景与历史文献来丰富所研究的案例;(7)案例研究的客观性,即案例研究中不能掺杂各种理论观点和先验评判,研究者的发现与理论观点必须从案例中形成。[11]其次,从这些研究要素出发,在整合前人研究成果的基础上,Eisenhardt提出案例研究的路径图:一是启动研究,即定义研究问题并推测相关构念。二是选择案例,包括不预设理论或假设,确定总体样本,进行理论抽样。三是选择研究工具并进行研究程序设计,包括采用多种数据搜集方法,组合使用定性和定量数据,让多位研究者参与。四是进入现场搜集数据,包括同时进行数据搜集与整理,采用灵活、随机应变的数据搜集方法。五是分析数据,包括案例内分析,运用多种方法进行跨案例研究。六是运用证据迭代方式建构每一构念,应用跨案例复制逻辑进行研究与论证。七是与矛盾或类似的文献进行对比验证。八是达到理论饱和(边际改善很小)后结束研究。[7]

3. 模式优势经过越来越多方法论学者的提炼、研究者的应用,案例研究被认为具有理论建构、简明易行、可感有效等优势。因为具有对现象和问题进行描述、解释以及探索的功能[18, 5],或者具有批判、行动导向和预测的功能[19],案例研究法颇受研究者青睐。基于对已有文献的梳理,本研究将现有有关案例研究模式优势的要点归纳如下:首先,案例研究最大的价值在于建构新理论[13, 5, 7],即发挥案例研究的探索性、预测性功能,包括建构突破性的理论或发现前所未有的理论关系。其次,能够以更容易获取的测量工具和更容易证伪的假说来检验理论[13]。即案例研究者所采取的理论抽样[13]、多渠道搜集数据等做法极大地简化了研究的范围、规模与程序。最后,研究成果现实可感和有效。与实证主义研究范式相比,以理论建构为导向的案例研究模式可能会不经意地发现身边有趣的社会现象、研究领域、研究问题,有机会通过各种方式方法搜集不同的证据来展示整个事件,可以对现象进行厚实的描述,或者通过有趣的故事对现象进行生动地解释。[20]

三、 现有理论建构主义案例研究模式面对的冲击当前,越来越多的学者提倡通过增加案例研究数量、应用混合研究路径来提高研究的科学性。除此之外,本研究还认为应该综合考虑研究者的主观需要和客观条件来选择相匹配的科学研究模式。以下,从实证研究概念与逻辑、混合研究路径以及研究者面对的主观需要和客观条件等方面来探讨现有理论建构型案例研究模式受到的冲击。

1. 实证研究概念与逻辑带来的冲击在案例研究过程中,新近学者越来越倾向导入实证演绎研究逻辑。首先,为了保障案例研究的严谨性、科学性,越来越多的学者提出导入实证主义研究的概念。Yin强调要将判定实证研究设计所关心的效度和信度检验标准导入到案例研究[21]中,并将其归纳为建构效度、内在效度、外在效度和信度四种。其次,多案例或跨案例研究逻辑趋向以“大数定理”为主的实证演绎逻辑(即通过扩充案例研究的数量来提炼理论)。虽然案例研究者明确指出所选案例是基于理论建构而非实证统计抽样的需要[22],但越来越多的研究者主张通过“扩增”案例研究来保证案例研究的信度与效度,例如,Yin提倡应用逐步复制和差别复制的多案例研究方法或多层次嵌套案例研究法[23]来进行研究,Eisenhard提倡研究者应用具有反面证据的跨案例研究方法[24]来进行研究——Eisenhard提倡的跨案例研究是Yin提出的差别复制的一种变式,这两种模式都是通过对比案例的差异性来验证理论的正确性。实际上,基于研究结果的“概推性”与研究过程的科学性,无论是多案例研究还是跨案例研究,它们在本质上(特别是从宏观角度与案例研究的数量上)说来都越来越倾向从一般到特殊的实证演绎研究逻辑。而且,本研究认同实证主义的研究逻辑,认为所有研究成果的最终目标不是要得出新奇古怪的理论(虽然这种理论及其论证过程很有吸引力),而是要通过相同或类似的案例背景提炼一般化、适用面广的理论,或进一步推进研究成果,以提升人们对社会现象的认知水平。当前学者提倡的通过多个类似或相反的案例而不是某一极端的案例来得出理论,这是实现理论研究成果的“概推性”与理论应用“普世化”的重要表征,也冲击了通过单案例建构新理论的研究逻辑。

2. 应用定量方法与混合研究路径带来的冲击以实用主义为导向的定量方法或混合研究路径给当前的理论建构模式带来了较大冲击。案例研究法常被认为是以文字资料为主的“定性的、经验型的、缺乏科学性”的实证研究方法,而不是以数理统计(显著性论证、效度与信度检验)为核心的精确的、客观的与严谨的定量研究方法[21, 25, 26, 11, 18]。但是,越来越多的学者主张摈弃研究的“范式”之争,以研究需要的实用主义为导向,综合采用定性或定量的研究方法[27][28][15]4[8]。他们认为案例研究既可以使用定性数据,也可以使用定量数据,或者二者并用——因为定量数据有助于揭示一些不易被研究者察觉的关系,也能使研究者避免被定性数据中的那些形象生动但错误的表象所迷惑,同时它也能进一步支持那些已经从定性数据中得到佐证的结论;定性数据则擅长揭示那些由定量数据揭示的关系背后的基本原理,或者也可直接提出理论命题后再通过定量数据进行检验。[29]在此基础上,阿巴斯·塔沙克里将社会和行为科学领域的研究路径的演变划分为三个阶段,并认为只应用定性或定量的单一研究法的“纯粹主义”时代(大致存在于19世纪到1950年)已经过去,而在不同研究阶段中单一使用或多元并用定性或定量的混合模型已经出现(1990年左右至今)。[15]12-18此外,在现实的研究实践中,就某一主题,大多数学者可以通过文献综述找到相关理论及其知识体系;而且,在进一步的实证研究中,学者们往往在进行理论抽样后通过问卷调查与数理统计工具进行量化论证。这种研究思路在某种程度上渗透着强烈的以“数理统计”为主的实证主义演绎逻辑(虽然很多学者明确指出案例研究的本质是复制逻辑)。

3. 主研究者主观需要与客观条件的限制除了以上实证研究逻辑给案例研究带来的冲击之外,研究者面对的主客观条件也冲击了理论建构主义案例研究模式。一般说来,案例研究法既是一种最简单也是一种最难把握的研究方法:一方面,研究者可以选取不经意碰到或感兴趣的领域或话题进行研究,通过多种渠道搜集到的各类数据进行写作,即使是初涉者也可以根据自己的感性认知进行简单的案例分析;另一方面,要进行科学、规范的案例研究,研究者必须保证案例研究的效度与信度,研究者必须遵守已有严谨的、科学的研究程序进行长时间地探索与论证。此外,研究者受到研究者的出发点(是发表期刊论文还是专著,目的是为了发表论文的数量还是质量,定位于探索型、描述型还是确证型的研究)、研究阶段(是否存在已有相关研究)、学术功底与科研能力(是否掌握科学研究的技能)、研究思路(研究设计及所应用的方式方法)、研究的资源与条件(是否有资金、辅助人员与科研设施的支持)、研究的对象(研究对象的广度、是否易于接触与调查)等方面的限制。具有不同研究目标、研究背景、资源条件的研究者需要选取不同的案例研究模式。

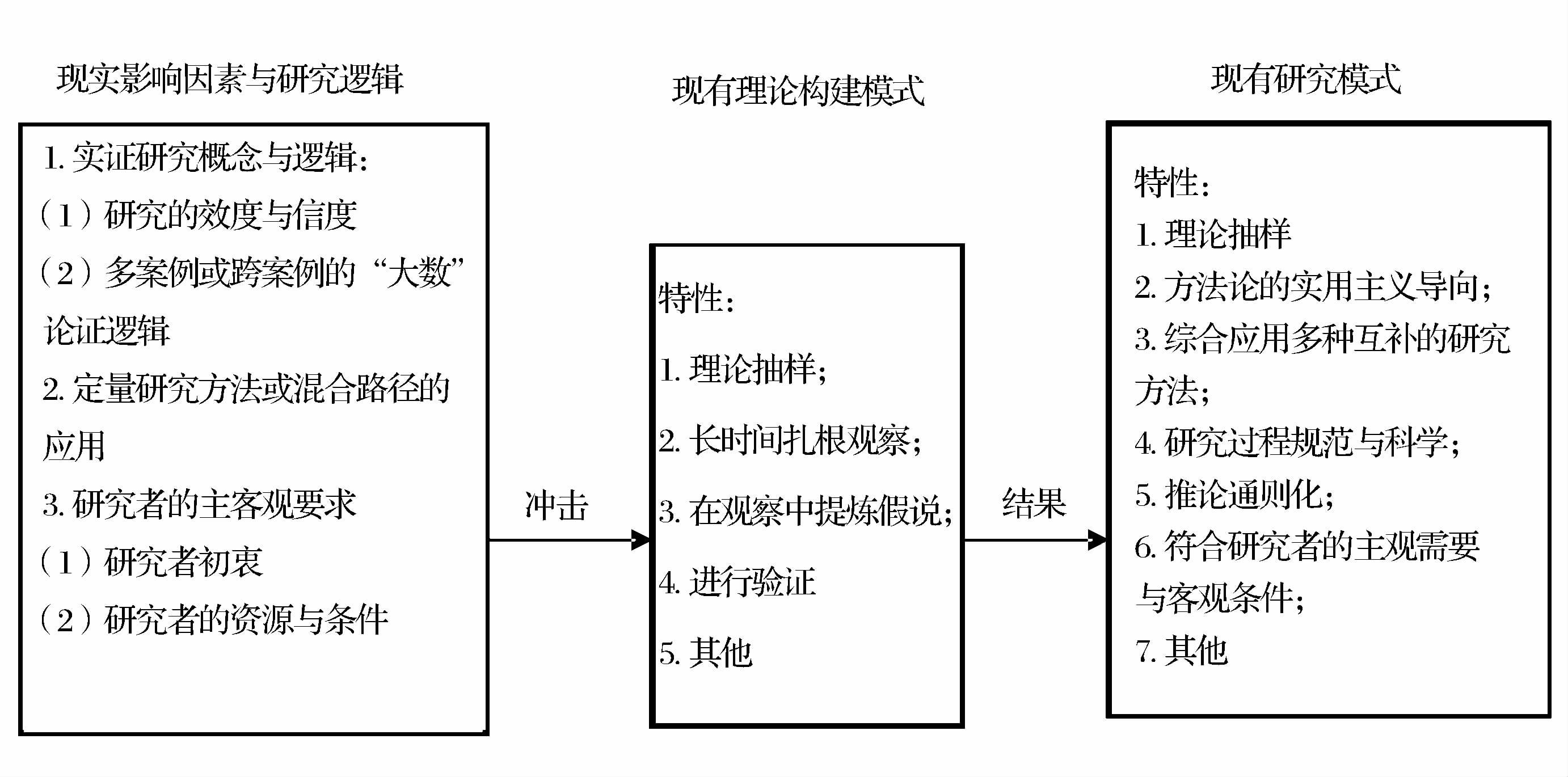

时兴的实证主义研究概念与逻辑、定量方法与混合路径的应用、研究者的主观需要与客观条件等对现有的理论建构主义案例研究模式造成了强烈的冲击。这些冲击促使现有的案例研究模式具有以实用主义研究为导向、讲究研究方法的多样化和互补性、研究过程规范化与科学化、推论通则化、符合研究者的主观需要与客观条件等特性(如图 1)。

|

图 1 现有理论建构主义模式受到的冲击与显现的特性① |

① 本图由作者自制。

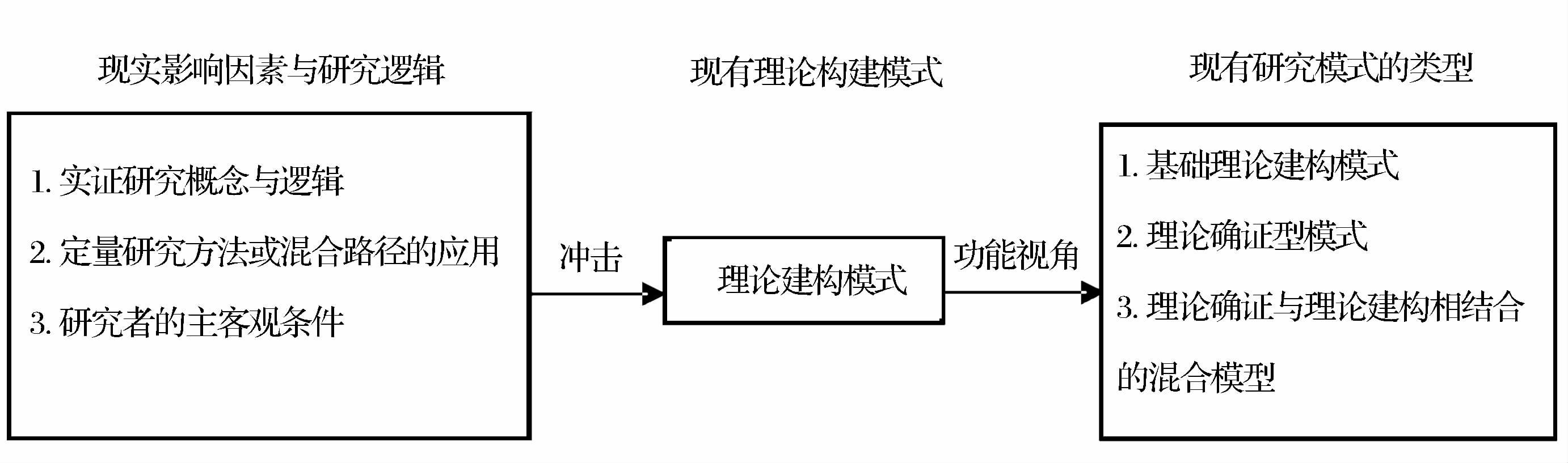

四、 案例研究类型的新划分虽然现有研究者已经站在功能主义视角将案例研究划分为探索性、描述性和解释性案例研究类型,但这种划分方法并没有综合考虑实证研究概念与逻辑、定量方法或混合路径给现有模式带来的冲击,以及考虑研究者主观需要与客观条件的限制。因此,结合现有模式出现的新特性(见图 1),本研究将现有案例研究模式重新划为基础理论建构型、理论确证型以及基于二者之上的混合模型三种(见图 2)。

|

图 2 案例研究类型的新划分② |

② 本图由作者自制。

1. 基础理论建构模式基础理论建构模式是以“元理论”③④建构为中心的研究模式,具有探索性/预测性、解释性与描述性功能。所谓基础理论建构模式,即当前认为的那种理论建构主义案例研究模式,它往往是一项突破性的或者极具创新性的研究,要点归纳如下:首先,它主要就研究者感兴趣的新的社会现象、社会领域、社会问题进行探讨,以建构新理论。解释性案例研究如格瑞汉姆·亚里森的《1962年古巴导弹危机》(1971);描述性案例研究如怀特的《街角社会》(1943);任何对所感兴趣的社会现象与问题的解释、描述都凸显着研究者探索并建构理论的现实,因而解释性案例研究与描述性案例研究在某种程度上又是一项探索性的案例研究。其次,研究立足于研究者长时间的实证观察。虽然案例研究也可以是一项经由案例事实的相关文献进行的研究(格瑞汉姆·亚里森的《1962年古巴导弹危机》),但大多数基础理论建构模式都立足于长期的实证观察。观察过程包括选择感兴趣的社会现象或领域,定义研究问题并在事前推测相关构念,不预设理论或假设,进行案例选择,选择研究工具和进行程序设计,通过寻找与案例研究有关的关系人进入现场,匿名研究,采用定性或定量研究方法搜集和分析数据、形成假设、进行论证,达到理论饱和后结束研究。再次,需要耗费研究者大量的人财物。综合考虑这一模式的创新性与科学性,人文社会科学与企业在研发新产品过程中所面对的困难一样,即研究者需要投入大量的时间、成本与精力,需要根据理论建构的需要及研究的广度、深度精选案例(往往是单案例或少数个案),最终可能形成初步的研究成果,也可能“白忙活”一场。

③ 范式是在任一特定领域中都能得到重复使用的模型,相互竞争的不同范式可以同时存在,尤其是同时存在于并不成熟的科学学科之中(详见托马斯·库恩的《科学革命的结构》(第四版)一书)。

④ “元理论”是研究者就前人从未研究的社会现象或问题研究得出的“原始理论”,或者在现有研究理论成果的基础上实现了一次质的飞跃。

2. 理论确证型模式理论确证型模式是进一步验证现有理论是否正确的研究模式,具有检验功能。近现代以来的知识累积、繁荣(可以说是“知识大爆炸”)推动越多越多的案例研究者参照已有的理论成果进行应用型、确证型研究。应用确证型案例研究模式的原因很多,归纳如下:首先,在某一领域,最初的案例研究者已经通过基础理论建构模式进行了理论的“元创新”,现有的大多数研究者所研究的问题、领域、理论、知识体系都可以找到相关的或类似的文献。其次,基于创新的广义概念,与工商企业进行产品的工艺与功能创新类似,案例研究的理论创新不仅可以导入跨学科知识体系从不同视角进行研究,而且可以综合应用不同的方法(定性、定量或混合研究方法)进行研究,还可以将现有理论及其知识体系置于不同的研究背景中(不同的国家或区域);抑或结合以上两种或多种情况进行研究。再次,由于受各种主客观条件的限制,包括研究者的素质(是初涉者还是经验丰富的研究者)、研究资源与条件(资金与时间的宽裕程度)、研究的初衷(是撰写1万字以下的学术论文还是3万字以上的硕博论文)等,现有研究者通过新案例验证旧理论、新的方式方法研究旧案例能以更快的速度、更规范严谨的程序获取科学的、有意义的成果。最后,案例研究结果的通则化也是案例研究的主要目的。一般说来,研究者往往从案例研究的典型性或独特性出发,认为案例研究的操作性假设是受时间和场景限制的,认为大多数的定性研究者难以将研究结论推广应用于其他的个体、环境与实践之上。与之相反,阿巴斯·塔沙克里等学者越来越重视案例研究成果的“通则化”或“普世化”的价值,认为“(将)结论/推论的一个样本的通则推广到一个总体,或从一种情境推广到另一种情境,或从一种场景转换到另一种场景中的通则化特性的程度(即‘外部效度’或‘可转换性’)对所有的研究者都重要。”[15]62在日常研究实践中,我们也经常见到学者们通过不同的研究方法(通常应用定量研究或者混合研究路径),应用现有理论及其知识体系研究具有不同背景的案例。本研究将这种应用现有理论研究新案例、应用新的研究方式方法研究现有理论的模式称为理论确证型模式;而且,基于这种研究模式操作性强、研究成果具有“概推性”、研究过程科学规范等优势,我们认为这种案例研究模式将越来越受研究者欢迎。

3. 交替应用理论确证与理论建构的混合模型混合研究模型是那种交替应用理论确证与理论建构的研究模式,具有修正或推进现有研究成果的功能。混合研究模式通过“(理论建构——)理论确证——理论证实或证伪——理论建构——理论再确证”等依次递进的研究工作推进研究,具体研究过程可从以下三个方面着手:(1)从基础理论建构出发不断推进研究。在重复感知某个主题的研究可能是一项突破性的或者极具创新性的研究之后,研究者进行详细的研究设计,通过详细的研究计划与专门设计的调查问卷进行研究。在得出某一领域的阶段性成果之后并没有停止研究,而是通过更多类似的、反面的案例(正如Yin提出的多案例研究或Eisenhart提出跨案例研究方式方法)来证实或证伪研究成果。证实或证伪的研究成果实际上又在不同案例背景下建构了新的理论。然后,对这一新的理论在进行案例“移植”,按照研究顺序进行反复建构和论证。(2)在理论确证的基础上不断推进研究。这主要是指研究者完全“借用”已有的科学量表或理论(特别是初学者),或者在此基础上通过略微的修正来从事研究,并通过反复验证与建构理论推进研究。(3)还可以先“借用”不同学者研制的量表研究同一案例,对比研究成果后建构理论,再进行“确证——建构”循环研究;或者先进行多案例和跨案例建构理论,然后通过其他案例验证,再进行“建构——确证”循环研究。应用混合研究模式不仅拥有应用理论确证与应用基础理论建构两种模式的优点,而且拥有很多自身的优点,概括为:(1)研究的出发点和研究的路径多种多样,可供不同背景、不同想法的研究者选择。(2)研究过程循序反复,有利于展开研究、推进研究。(3)反复建构与论证,使研究结果更可信、可靠。从本质上看,这一研究模式承认现有的理论及其知识体系有其合理性,但需要根据具体的案例及其背景进行修正,等同于在继承大部分现有理论及其知识体系的基础上查漏补缺。由于交替应用以上两种模式,这一模式也不能忽视工作量大,耗费的时间长等缺陷。但是,在日常研究实践中,它适合从事长期研究的专业人员。混合研究模式学术成果广泛见诸“本硕博”学位论文,也符合徐淑英、李平等学者提倡的通过案例研究法“创建”本土理论的需要。

五、 结 论本研究的主要贡献在于重新划分了现有案例研究模式的类型。在综合考虑以“数理统计”为主的实证主义研究逻辑的冲击、研究者主观需要与客观条件的限制(包括研究问题的复杂性、论文撰写的初衷、自身拥有的素质、研究资源、案例的可接触可研究性、应用研究的方式方法的能力、论文成果的要求等)等因素后,本研究对现有案例研究模式进行了重构。而且,在实际研究过程中,理论建构可以分为“元理论建构”、“验证理论”、“发展理论”三种,本研究正是根据这些理论的性质及其产生的方式在现有理论建构案例研究模式的基础上拓展出确证型与混合型案例研究模式。所提出的三种研究模式可供各种研究阶段的各类研究者参考。

从总体上来看,本研究并不否认研究得出的三种案例模式的最终目标都是为了建构理论。同时,本研究也认为学者可以根据各种标准对现有案例模式进行细分——例如,研究者还可以将本文的基础理论建构案例研究模式按照探索/预测、解释与描述的功能细分为探索型案例研究模式、解释型案例研究模式、描述型案例研究模式这三种,加总得到五种案例研究模式;也可以根据理论建构与理论确证这两个环节循环应用的次数或顺序再细分,从而得到更多、更复杂的研究模式。为推进研究的专业性、科学性与可行性,本研究倡导学界展开讨论,以提出更加实用、更加规范、更加科学的案例研究模式。

2. Babu District Office, Hezhou City

| [1] | 叶康涛. 案例研究:从个案分析到理论创建——中国第一届管理案例学术研讨会综述. 管理世界, 2006(2): 139-142. |

| [2] | 潘绵臻, 毛基业. 再探案例研究的规范性问题——中国企业案例论坛(2008)综述与范文分析. 管理世界, 2009(2): 92-169. |

| [3] | 罗伯特·K·殷. 案例研究:设计与方法(第3版). 重庆: 重庆大学出版, 20014: 7. |

| [4] | 李飞, 路倩. 案例研究:适合构建管理的中国理论吗——关于由案例建构理论问题的讨论述评. 中国零售研究, 2011(4): 120-121. |

| [5] | 冯雪飞, 董大海. 案例研究法与中国情境下管理案例研究. 管理案例研究与评论, 2011(3): 77-82. |

| [6] | 李平. 案例研究方法:理论与范例——凯瑟琳·埃森哈特论文集(编者导读). 北京: 北京大学出版社, 2012: 1. |

| [7] | EISENHARDT K M. 由案例研究建构理论. 毛基业等译. 案例研究方法:理论与范例——凯瑟琳·埃森哈特论文集. 李平, 曹仰锋主编. 北京: 北京大学出版社, 2012: 2-6. |

| [8] | MILERS M B, Michael HUBERMAN A M. 质性资料的分析方法:方法与实践. 重庆:重庆大学出版社, 2011: 128-324. |

| [9] | 杨立华, 何元增. 公共管理定性研究的基本路径. 中国行政管理, 2013(11): 100-104. |

| [10] | 熊秉纯. 质性研究方法刍议:来自社会性别视角的探索. 社会学研究, 2001(5): 17-20. |

| [11] | 王金红. 案例研究法及其相关学术规范. 同济大学学报(社会科学版), 2007(3): 89. |

| [12] | 潘绵臻, 毛基业. 再探案例研究的规范性问题——中国企业案例论坛(2008)综述与范文分析. 管理世界, 2009(2): 92-169. |

| [13] | EISENHARDT K M. Building Theories from Case Study Research. Academy of Management Review, 1989(4): 532-550. |

| [14] | HANSON Y S. GUBA E C. Naturalistic Inquiry. CA: Sage, 1985. |

| [15] | 塔沙克里A. 混合方法论:定性方法和定量方法的结合. 重庆: 重庆大学出版社, 2010. |

| [16] | 查尔莫斯AF. 科学究竟是什么(第三版). 北京: 商务印书馆, 1976: 18-20. |

| [17] | 米勒D C, 萨尔金德N J. 研究设计与社会测量导引(第六版). 重庆: 重庆大学出版社, 2005. |

| [18] | 刘庆贤, 肖洪钧. 案例研究法价值提升路径研究. 当代经济管理, 2009(6): 31. |

| [19] | MARCH J G, SPROULL L S, TAMUZ M. Learning from Samples of One or Fewer. Organization science, 1991: 1-13. |

| [20] | TSUI A S. NIFADKAR S S. Amy Y. Cross-national and Cross-cultural Organizational Behavior Research: Advances, Gas, and Recommendations. Journal of Management, 2007, 33(3): 426-478. DOI: 10.1177/0149206307300818. |

| [21] | Yin R. The Case Study Crisis: Some Answers. Administrative Science Quarterly, 1981: 26-65. |

| [22] | GLASEB. FREEMAN J. The Discovery of Grounded Theory: Strategies of Qualitative Research. London: Wiedenfeld and Nicholson, 1967. |

| [23] | Yin R. Case Study Research. CA: Sage Publications, 1984. |

| [24] | BOURGEIS L, EISENHARDT K. Strategic Decision Processes in High Velocity Environments: Four Cases in the Microcomputer Industry. Management Science, 1988(30): 350-372. |

| [25] | CAMPBELL D T. Degrees of Freedom and the Case Study. Comparative Political Studies, 1975: 178-193. |

| [26] | MARCH J G, SPROULL L S, TAMUZ M. Learning from Samples of One or Fewer. Organization science, 1991: 1-13. |

| [27] | HOWE K R. Against the Quantitative-Qualitative Incompatibility Thesis or Dogmas Die Hard. Educational Researcher, 1988: 10-17. |

| [28] | REICHARDT C S, RALLIS S F. Qualitative-Quantitative Debate: New Perspectives. San Francisco: Jossey-Bass, 1994: 85-92. |

| [29] | JICK T. Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action. Administrative Science Quarterly, 1979(24): 602-611. |

2014, Vol. 4

2014, Vol. 4