——

2. 中国科学院学部工作局

对于当今世界科技先进国家来说,科学精英(Scientific Elite)在国家的科技治理体系中扮演着极为重要的“调和性角色”(mediating role)。根据科学社会学家马尔凯(Michael Mulkay),科学精英属于科学共同体与外部社会之间的“缓冲群体”(buffer group)。这一方面是由于,科学精英的地位和声望源于科学共同体内部的承认,在科学精英身上集中体现了科学共同体的目标和诉求;而另一方面,科学精英身上也集中承担着来自政府等非科学群体提出的“发展科学知识”的要求和压力,这种压力正是通过科学精英传导至整个科学共同体的。[1]尤其在当代,世界上大部分国家都设立了由科学精英组成的国家科学院机构,作为正式组织(formal organization)承担起重大科技事项的咨询和评议工作、履行国家赋予的职能。这种情况对科学精英研究提出了新的问题—究竟组织化的科学精英是怎样在科学与社会之间进行“斡旋”的?它如何扮演“缓冲器”的角色?科学精英的行动又遵循着怎样的集体逻辑?类似问题都亟待来自科学的社会研究领域的解答。

但是,从目前已有的研究文献来看,与科学精英有关的话题尽管在默顿(Robert K. Merton)开创的研究传统中占据着一席之地,典型如朱克曼(Harriet Zuckerman)对美国诺贝尔奖得主群体的研究[2]、曹聪对中国科学院院士群体的研究等[3]。但总的来说,社会学家更侧重于研究“科学精英群体”而非“科学精英组织”。传统视角更多地关注科学精英的社会特征,如阶层与信仰背景[4]、师承关系[3]、地域纽带[5]等对其地位获得的影响、或以知识精英与国家政权的关系为抓手展开分析[6]。相较而言,对于科学精英组织、即各国的科学院机构,传统上则将其功能仅仅归结为是对科学精英身份的承认,较少认为它能提供可资“深描”(thick description)的研究价值。

社会学关于科学精英组织研究的缺位,实际上与传统默顿学派科学社会学的一些基本预设有关。默顿在对科学活动进行分析的时候,认为科学是一种满足自身特殊规范结构、具有独特精神气质的社会性活动。[7]这种对于科学独特性的强调,假定了在科学与社会之间存在一条确然的边界。科学活动类似某种象牙塔中具有独立规则的游戏,科学精英则属于游戏中的赢家。①但是,在一个科学与社会日益交融的时代,科学事业要想取得进步,相较从前更离不开社会对它的认可与支持,这就对传统的科学精英群体提出了更多要求,他们不仅要继续扮演整个科学共同体的参照群体的角色,同时也要有能力代表科学共同体,承担起与整个社会沟通的职责。而要实现这一点,如何让科学精英以一种组织的方式发挥作用,便成为科学精英研究中一个绕不开的话题。在这个意义上,围绕科学精英的科学社会学问题实际上便被转化为一个组织社会学(Sociology of Organization)的问题。也正是如此,从后者那里,也许能够找到理解科学精英现象的新的分析框架。

二、声誉组织、合法性机制与组织行动策略传统上,组织社会学主要研究企业、政府、社会团体等组织机构的结构、目标、行为和功能,以及其内部、外部关系及变化等问题。[8]相较于传统组织研究(Organization Studies)更关注企业组织的管理,同时更多地用效率来解释组织运作机制,组织社会学将视野扩展到了企业之外的其它组织类型;同时,在解释“为何不同组织会在形态结构上存在差异”等问题时,也超出了传统组织研究所主张的效率解释机制。在组织社会学看来,一家机构之所以采取某种特定的组织方式,不完全是出于提高组织效率或是降低交易成本的考虑;有时,来自外界社会的压力,会使组织主动或被动地采取一些看似低效、高成本,但却更符合社会期待、同时也更易获得外界承认的行动策略,以换取该组织机构在长远发展上的好处。例如,组织社会学家迈耶(John Meyer)等便将制度环境(Institutional Environment)看作是决定一个组织形态特征的最重要的因素之一;而制度环境又是通过一种他们称之为“合法性”(Legitimacy)的机制来施加影响,结果导致了不同机构在组织方式和结构上的趋同。[9]总之,一个组织在正式结构中融合了基于社会承认的各种因素,就会提高自身的合法性基础,增加其在资源获取以及生存方面的能力。

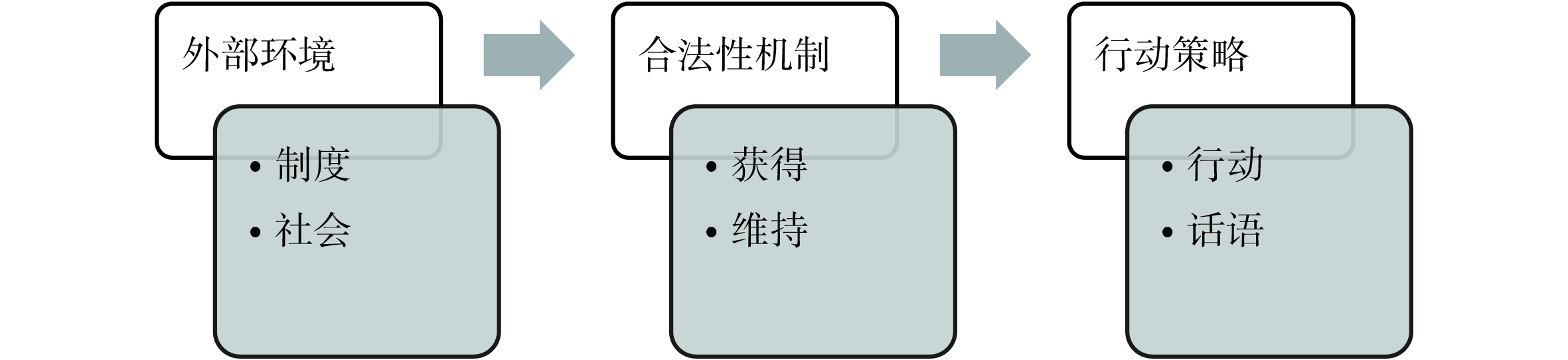

如果将基于合法性机制的组织社会学视角作为看待科学精英组织的新的理论资源,那么,在这种视角下,科学精英群体就不再仅仅是传统社会阶层结构(大社会)或是科学界社会分层(小社会)的一部分,而是具有明确边界的声誉型组织。由于组织自身的存续需要与外界进行资源交换,因此对于科学院机构的生存和发展来说,外部环境—不仅仅是科技体制在内的制度环境,还包括了更为广泛意义上的社会环境,例如社会结构、文化背景、公众舆论等—都在一定程度上影响了科学院机构所采取的各种行动策略。而另一方面,作为依照特定国家法案或特许状设立的正式组织,科学院机构又是以各种制度规范来实施其具体管理的,这就提供了一种可能,即利用这些机构的公开资料、文牍,将其视作一种话语(discourse),通过它们来发掘科学院机构在合法性机制作用下的各种行动策略(见图1)。

|

图 1 外部环境、合法性机制与组织行动策略关系示意图 |

目前,对于世界范围内科学院组织和机构的研究,大都集中在英国皇家学会[10]、美国国家科学院[11]、法兰西科学院[12]等少数机构,对其研究大都从科学史或从借鉴治理经验的角度展开。[13]而对于俄罗斯科学院、中国科学院等机构,相关研究则更多地关注这些机构在体制方面鲜明的特殊性。[14]本文选取亚太地区两个发达国家,澳大利亚和新西兰的国家科学院组织—澳大利亚科学院(Australian Academy of Science)与新西兰皇家学会(Royal Society of New Zealand)作为研究案例。作为英联邦核心成员,两家机构在理念、架构以及运行模式上基本上脱胎于英国皇家学会,治理结构也大体相似,都是在一个由十几人组成的理事会(Council)或学院执行委员会(Academy Executive Committee)的领导下,以若干常设委员会加上临时委员会的形式开展工作;同时,也都以成员选举和开展与科学有关的咨询评议等两方面的职能为核心。根据前文迈耶的观点,国家科学院机构在制度上的相互模仿与同构性(isomorphic)是合法性机制起作用的形式,那么从现实来看,这种合法性则具有两方面的基础:

第一个方面是法理基础,即通过契约、追溯历史等方式,以文本的方式明确组织的功能定位,确立组织机构存在的“终极”依据。例如,澳新两家科学院机构都签署了正式的法律文件,以特许状或法案的形式,将学院机构与国家的关系明确下来,并以此成为机构成立的标志。对于澳大利亚科学院来说,目前规范其与澳大利亚联邦政府关系的法律文件是2003年颁布的《补充皇家特许状》(Supplement Royal Charter)②。而对于新西兰皇家学会来说,则是1997年通过的《新西兰皇家学会法案》(Royal Society of New Zealand Act)③。上述文件的核心内容都是关于机构定位和目标的规定。其中《补充皇家特许状》规定澳大利亚科学院成立的最主要宗旨是“促进,阐明和传播科学知识,制定和维护澳大利亚自然科学的努力方向与成就标准;认可对科学进步做出杰出贡献的科学家。”[15]4《新西兰皇家学会法案》则将其目标设定为“促进新西兰科学、技术及人文知识的进步和提升”。[16]Section 5

组织合法性第二个重要来源是正式制度。规章制度和治理文件作为组织的标准运行程序(standard operating procedures),是任何正式组织所具有的鲜明特点。但是,从合法性机制的角度来看,正式制度的意义就不仅仅是为精英组织制定一套规范,而是一种获取并维持其合法性的策略,详尽的规章制度正是作为正式组织的体现。例如,澳大利亚科学院与新西兰皇家学会目前都形成了完备的、层次分明的规章制度体系和机构运行条例,来对组织内部关系进行规范(见表1)。澳大利亚科学院的核心治理文本《条例》(Bye-Laws),就从会员事务、学院理事会、财政制度、会议制度、各委员会、行政事务及其修订与生效等方面,规定了澳大利亚科学院的基本组织架构以及运行方式④。[15]而《条例》之下又设有《理事会日常规章》(Standing Orders of the Council),用来应对澳大利亚科学院的各项具体事务。[17]新西兰皇家学会的规章制度则是一个更为复杂的体系。[18]在《新西兰皇家学会法案》下,该学会制定了作为整个机构规章制度基础的新西兰皇家学会《总则》(General Rules)。[19]而对于新西兰皇家学会的科学精英组织来说,则有专门性的《学院条例》(Academy Bylaws)来专门规范学院执行委员会的各项事务、管理会员的提名和选举以及荣誉会员的任命工作、颁发科技奖励等。[20]

| 表 1 澳大利亚科学院、新西兰皇家学会规章制度体系及同英国皇家学会的对照 |

对科学精英组织来说,外部环境尽管为维持机构正常运转提供了必要的合法性基础,表现为稳定的资源、经费支持以及普遍性的社会声誉。但是,由于组织外部环境并非一成不变,因此将外部环境的期待不断内化为组织自身行动策略的一部分,也成为科学精英组织合法性再生产的重要方式。而这种行动策略具体表现在科学院机构最主要的两项职能:“选人”—即会员事务,与“做事”—即依托会员开展的各项活动上。

1. 会员事务与组织的再生产策略对于任何一家科学院机构来说,会员事务(membership affairs),即围绕会员的提名、选举、当选以及除名等相关事务都是其最核心的工作之一。⑤科学社会学视角下传统科学精英的地位获得的过程如果从组织社会学的角度来看,其实意味着科学精英组织自身的“吐故纳新”、亦即科学精英组织的再生产过程。将什么样的科学家吸纳到科学院组织中、授予相应的荣誉称号,不仅关系到科学院作为声誉型组织的存续;同时也关系到科学院组织合法性的维持。在围绕会员事务的组织行动上,科学院机构至少要满足两个层面的合法性要求:第一层也就是传统意义上的,是通过会员选举,确保将最优秀的科学家吸纳到组织中来,从而获得来自科学共同体的承认,进而获得并维持国家以及整个社会对其成员群体代表国家最高科学研究水平的认可。第二个层面则是更广泛意义的社会合法性,这种社会合法性尽管一方面体现为社会以及公众对于科学院机构承担其科学精英组织所应承担责任的期待;但另一方面更多地也体现为:科学院机构的组织行动应当符合整个社会的某些基本价值观念,例如要确保其成员构成在性别、种族、地域、研究领域、职业等方面的多样性,从而契合多元社会的意识形态基础。

从两家机构的会员选举事务中,也可以看到围绕上述合法性开展的相关设计:一是制定选举标准。对于澳大利亚科学院来说,其首要标准是在科学上的卓越贡献(scientific excellence),包括在科学研究领域的突破性贡献,或者产生重要的学术影响;除此之外的其它标准包括推动澳大利亚科学事业进步的领导能力,以及在科学传播、科学教育以及政策方面推进学院工作的潜质。[21]对于新西兰皇家学会来说,其标准则主要包括对于领域的贡献,研究成果的影响力、国际声誉、同行认可等。[23]

二是完善选举程序。单就两家机构正式成员的选举来说,澳大利亚科学院与新西兰皇家学会都设计了两种会员选举方式,分为普通选举(Ordinary Election,或称之为一般渠道)和特别选举(Special Election,或称之为特殊渠道,见表2)。从选举标准来看,普通选举作为组织成员的主要来源,更多地以会员候选人的研究水平作为考察标准,其程序也更为严格;特别选举则除研究水平外,更多地考虑到候选人其它方面的能力,其当选对于机构的潜在裨益;同时,特别选举也更关注组织在人员构成方面的平衡。

| 表 2 澳大利亚科学院、新西兰皇家学会会员选举程序对照⑥ |

近年来,随着两家科学院对于其会员构成多样化的诉求日益增加,除普通选举外的特别选举程序的重要性也日益凸显。为吸纳更多来自大学以外的企业研发人员,以及平衡会员的地域、性别以及种族分布,2019年澳大利亚科学院刚刚修订了《条例》。此次修订仅改动了关于特别选举程序的条款,增加了特别选举的名额,专门针对那些对科学事业做出显著贡献、极大推动科学研究成果在世界范围应用、或是其当选会对澳大利亚科学院产生其它显在益处的人士,将其吸纳到组织中。与澳大利亚科学院类似,新西兰皇家学会同样有特殊渠道产生会员。学院执行委员会可以直接提名那些长期支持或资助新西兰科学、技术与人文事业、或当选会使学院受益的人士。

值得注意的是,澳大利亚科学院与新西兰皇家学会在制度层面上存在一些差异,表现在两家机构的核心决策机构,即新西兰皇家学会学院执行委员会要比澳大利亚科学院理事会拥有更大的权力,它不仅可以决定每年会员的增选名额,还可以直接决定新当选会员名单,不需要经过全体会员投票。这种制度性差异的存在,使得在会员结构优化等问题上,澳大利亚科学院与新西兰皇家学会呈现出不同的宏观调控能力。以性别议题为例,澳大利亚科学院目前的女性会员有80名,仅占会员总数的14.6%;2018年的20名新当选会员中只有6位女性会员;而近几年的会员选举女性当选会员的比例都不曾超过30%。[21]为此,澳大利亚科学院专门将促进科学中的性别平等作为一项重要的组织目标,并积极参与相关项目。⑦反观新西兰皇家学会,2018年的20位新当选会员中有11位女性;2017年的16位新当选会员中女性会员也占到7位,接近一半的比例。[22]1从组织合法性机制的角度,这种差异反映的是前述两种合法性取向之间的张力:澳大利亚科学院更多地体现为科学共同体层面上的合法性,其制度安排考虑的是如何最大程度上体现会员的共识;新西兰皇家学会则更侧重社会层面上的合法性,试图使其会员拥有尽量广泛的社会基础。

2. 话语与组织策略在科学与社会日益交融的当代,科学早已不是象牙塔里的事业,而是需要在与社会的互动中来不断地寻求自身的合法性基础。国家科学院作为传统意义上的声誉组织,也不只作为一个国家科学精英的集合体而仅仅起到象征的作用;同时,也要以某种适当的方式将科学精英组织起来,更多地承担必要的社会责任。在这种情境下,国家科学院组织除了会员选举事务外,也要在诸如科技政策咨询、科学前沿研判、科学伦理、传播以及教育等事务上更多地回应社会需求。这也在很大程度上影响了国家科学院组织的行动策略—而这种策略一方面是话语层面上的,表现为制订相关的战略规划,对组织所秉持的价值理念进行充分阐述。例如,澳大利亚科学院在其《战略规划2015—2020》(Strategic Plan 2015-2020)中,将其主要任务定位为“追求卓越科学”“提升国际参与”“构筑公众认知及理解科学”“提供独立、权威和有影响力的咨询建议”。[26]新西兰皇家学会则在其《战略规划2018—2021》(Strategic Plan 2018-2021)中,将“更好地知识传播与教育”“提供相关和有影响力的专家建议”“认可卓越的学术研究和创新”“推进学术研究实践”“发展多元化的学院与成员构成”等作为其发展战略目标。[27]

除了话语策略,科学院机构也通过制度上的安排,将上述话语策略转化为一种组织策略,将其贯彻到组织行动的过程中。其中,澳大利亚科学院形成了以理事会及其执行委员会为核心、依托各类常设或临时委员会(Committees)以及工作组(Working Groups)开展各项事务的运行体制(见表3)。[17]3一方面,整个澳大利亚科学院形成了由全体成员选举产生的、固定17位会员组成的理事会,作为整个组织的权力核心,它包括7位理事会执行委员会成员⑨,以及来自物理科学和生命科学领域各5位会员。[15]13其次,除了为会员事务而设的学部委员会外,理事会下设的委员会主要包括三类:一是各种治理委员会(Governance Committees),包括财务、风险管理与审计委员会、国际事务咨询委员会、发展咨询委员会、平等与多元化小组、治理支撑委员会、教育委员会等[28];二是依托各类科学奖项设立的科学奖励委员会(Award Committees);[29]三是22个国家科学委员会(National Committee for Science),它主要是以各个科学领域为单位,一方面代表科学院联络国内外相关领域的科学家、学会以及研究组织;另一方面,向科学院提供各个领域的学科发展战略及政策建议。[30]

| 表 3 澳大利亚科学院、新西兰皇家学会组织治理对照⑧ |

而对于新西兰皇家学会来说,由于该机构是一个集院士群体组织与学会联合会功能于一体的复合型机构,兼有学院(Academy)和学会(Society)两种职能⑩;因此,在组织目标的实现上,由新西兰皇家学会会员组成的学院与由其它成员组成的学会承担了不同的任务—由作为科学精英集合的“学院”来完成所有与“声誉”相关的事务。因此,学院执行委员会除了授予荣誉称号、即选举产生会员外,也授权各类科学奖励小组(Medals and Awards panels),来进行科学奖项的标准制订、评审以及授予工作。[20]Section 5而学会的理事会则以成立人事委员会、财务、风险与审计委员会以及执行委员会,来维持整个学会的日常运行。而咨询评议职能则由理事会下设专家咨询分委员会(Expert-Advice Sub-Committee)来具体负责,该分委员会又下设不同的专家与实践咨询小组(Expert and Practice Advice Panels),来承担具体领域的咨询建议工作。[31]总之,从澳新国家科学院的组织架构来看,科学精英组织实际是倾向于将某种固定社会期待内化到其行动策略之中,满足整个社会对于“科学精英何为”的想象。

五、结论与思考:合法性机制与科学精英组织的自主性问题在当下,任何一个机构或者组织的形态以及运行模式都同其所在的制度环境、即组织所处的法律制度、文化期待、社会规范、观念制度等为人们“广为接受”(taken-for-granted)的社会事实具有密切的关系。[32]在传统科学社会学的视域里,与科学精英有关的话题天然与“科学界的社会分层”议题联系在一起;但如果从组织的视角看,作为科学精英的集体便不再属于某种特殊的社会层级,而是成为当下多元社会中众多一般性社会组织之一。就像社会中广泛存在的形形色色的其他组织那样,科学精英组织的运行逻辑,也可以从合法性机制中加以理解。对于澳新国家科学院来说,尽管两家机构都拥有颇为坚实的法理基础、并且形成了正式组织所拥有的完备的规章制度与组织架构;但在寻求进一步发展的过程中,对于外部需求的回应,始终或明或暗地隐藏在其会员事务、以及依托其成员开展的各项活动中。

社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu)在论及科学的自主性(autonomy)时曾经提到:“虽然学术知识倾向于获得社会承认进而获得社会效用—从而得到更多的普遍性认可。但是,学术知识只能从外部获得社会力量,并且要以社会必要性的名义,使其‘武断’的社会价值合法化。”[33]从组织社会学角度考察科学精英组织的运行逻辑,也可以为理解当代科学共同体的自主性问题提供一种新的思路。传统上人们大都认为,学术共同体的建设,靠的是科学共同体自身,即通过科学家、特别是科学精英的集体性努力,来赢得科学的相对自主的地位。[34][35]但在组织社会学的视角下,当合法性机制长期起作用、当外部环境对于组织的影响变成了一个常量的时候,在这种现实条件下,科学共同体对于自主性的追求,就不能仅仅局限于科学共同体的建设本身,而是要将科学共同体的制度建设与外部环境建设反身性地结合在一起。对于科学精英组织来说,除了制度环境外,与整个社会环境进行沟通、与之交流,对其施加必要的影响,用科学的价值来说服外部社会,建构一个认同科学自主性、适合自主性科学发展的社会环境,这成为科学自主性建设中离不开的重要环节;同时,明确整个社会对于科学的期待,了解其对于科技发展带来的诸多忧虑,也应构成作为科学与社会之间“缓冲器”的科学精英的社会责任的一部分。

最后,在谈及任何其他国家科学精英组织时,其潜在的话语预设之一便是寻找对于中国科学精英组织的借鉴意义。实际上,决定其他国家科学精英组织行动策略的合法性机制在中国的科学精英组织身上同样起作用;但是,由于中国的科学院机构本身是镶嵌于一个更为庞大的科层组织中的,因此中国科学院学部等组织机构所面对的外部环境与国外科学院机构迥然不同;作为其后果,是中国的科学精英组织首先需要在整个中国国家治理的组织框架以及制度逻辑内寻找自身的行动策略,对于中国科学精英组织的理解,也需要以对中国国家治理的制度逻辑的解读为前提[36],而这其实已经超出本文的范围,成为另一个课题了。然而,通过治理文本的修订和完善,进一步体现正式组织的运行特点;通过进一步改进和完善院士制度、将学术声誉作为吸纳成员时最重要的考量标准;通过组织成员更广泛地参与政策咨询、学术评议和科学前沿研判、科技伦理研讨,以及科学教育与传播等活动,尽可能地在公共领域发出声音,面向一个多元社会寻求拓展自身的合法性基础等,这些仍然都是未来中国的科学精英组织建设的题中之义。

志谢:本文曾于2019年中国社会学学术年会科学社会学论坛以及中国科学院科技战略咨询研究院第11期苹果树论坛上宣读,感谢上述论坛的评议人清华大学李正风教授,中国科学院科技战略咨询研究院樊春良研究员、池宏研究员、李真真研究员,以及《科学与社会》匿名评审专家对拙文的批评和建议。一切文责由作者自负。

① 与默顿学派的科学社会学相比,科学的社会研究的另一研究范式即科学知识社会学由于将注意力转移到了科学知识的议题,较少对科学家群体、科学建制进行结构性分析,因此也未将科学精英组织置于其研究旨趣的核心。

② 《补充皇家特许状》继承自1954年澳大利亚科学院成立时颁布的《皇家特许状》(Royal Charter),该特许状对澳大利亚科学院作为国家科学院的地位进行了规定。

③ 《新西兰皇家学会法案》在历史上也几经更迭,最早是1867年通过的《新西兰研究机构法案》(New Zealand Institute Act),1933年改为现名,后又于1965年进行了更迭。1997年通过的现法案则是在取代1965年法案的基础上,试图对新西兰皇家学会的组织结构进行“现代化与重组”(modernise and reorganise)的产物(见参考文献[16]preamble)。

④ 在澳大利亚科学院的规章制度体系里,《条例》作为《补充皇家特许状》的附件,只能以后者作为依据,其撤销、修订或补充需要提请总督批准,并刊登在澳大利亚官方的公报上。

⑤ 传统上,一个国家的科学院一般都是由来自本国科学界的正式成员,即“会员”(Fellows)以及来自国际科学界、但与本国有密切联系的非正式成员,即“通讯成员”(Corresponding Members)或“荣誉会员”(Honorary Fellows)组成。截至2019年5月,澳大利亚科学院共有543名会员和34名通讯成员(见参考文献[21])。而截至2018年底,新西兰皇家学会共有430名会员和56名荣誉会员(见参考文献[22]3)。

⑥ 本文关于澳大利亚会员选举程序的介绍,主要依据(1)澳大利亚科学院《条例》第二章“会员事务”部分(见参考文献[15]7-13)以及(2)澳大利亚科学院官网中关于会员选举程序等相关内容(见参考文献[21])。本文关于新西兰皇家学会会员选举程序的介绍,主要依据(1)新西兰皇家学会《学院条例》第二款(见参考文献[20])以及(2)会员及荣誉会员选举程序(见参考文献[23])等相关内容。

⑦ 比较有代表性的项目包括参与“澳大利亚性别平等中的科学”(Science in Australian Gender Equality,简称SAGE)项目、与澳大利亚技术与工程院合作开展“科技教育和医疗中的女性十年发展规划”(Women in STEM Decadal Plan)研究项目等(见参考文献[24]、[25])。

⑨ 7位理事会执行委员会成员包括一位由全体成员选举的主席、一位财务主管、两位一般性院务秘书、一位科技政策秘书、一位教育与公众传播秘书、一位国际合作秘书,其具体产生程序见参考文献[15]13。

⑩ 在学院层面,新西兰皇家学会由会员(Fellows)以及荣誉会员(Honorary Fellows)组成,代表新西兰学术界的最高研究水平,由会员选举产生的学院执行委员会(Academy Executive Committee)来管理;而在学会层面,它还有普通成员(Ordinary Members)、荣誉成员(Honorary Members)以及成员组织(Constituent Organisations)等构成,既包括个人成员也包括机构成员,由整个学会范围产生的理事会(Council)来管理(见参考文献[18])。而为了保证学院与学会的一体,学院执行委员会的主席和副主席同时也是学会理事会的常务成员,并且由学院执行委员会以及学会理事会中的会员组成的选举学院(The Electoral College)选举产生(见参考文献[19]4.1-4.3)。

| [1] |

Mulkay, M. The Mediating Role of the Scientific Elite.

Social Studies of Science, 1976, 6(3/4): 445-70.

|

| [2] |

Zuckerman, H. Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States. New York & London, The Free Press, 1977.

|

| [3] |

Cao, C. China’s Scientific Elite. London & New York, Routledge Curzon, 2004.

|

| [4] |

默顿. 十七世纪英格兰的科学、技术与社会. 范岱年, 吴忠, 蒋效东译. 北京: 商务印书馆, 2000.

|

| [5] |

Fisman, R. Shi, J. Wang, Y. Xu, R. Social Ties and Favoritism in Chinese Science.

Journal of Political Economy, 2018, 126(3): 1134-1171.

DOI: 10.1086/697086. |

| [6] |

谢泳. 1949年后知识精英与国家的关系: 从院士到学部委员.

开放时代, 2005(6): 51-64.

|

| [7] |

默顿. 科学社会学: 理论与经验研究. 鲁旭东, 林聚任译. 北京: 商务印书馆, 2003: 361-376.

|

| [8] |

中国百科大辞典编委会. 中国百科大词典.

北京: 华夏出版社, 1990: 278.

|

| [9] |

Meyer, John W. & Brian Rowan. Institutional Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony.

The American Journal of Sociology, 1977, 93(2): 343.

|

| [10] |

Mulligan, L. Mulligan, G. Reconstructing Restoration Science: Styles of Leadership and Social Composition of the Early Royal Society.

Social Studies of Science, 1981, 11(3): 327-364.

DOI: 10.1177/030631278101100303. |

| [11] |

彭晴晴, 李真真. 中美英国家科学院科技咨询比较研究.

科学与社会, 2017,7(2): 86-99.

|

| [12] |

刘春杰, 周先路. 法兰西科学院院士制度的启发.

中国科学院院刊, 2002(5): 384-385.

DOI: 10.3969/j.issn.1000-3045.2002.05.019. |

| [13] |

罗兴波, 17世纪英国科学研究方法的发展:以伦敦皇家学会为中心. 北京: 中国科学技术出版社, 2012.

|

| [14] |

王扬宗. 中国院士制度的建立及其问题.

科学文化评论, 2005, 2(6): 5-22.

DOI: 10.3969/j.issn.1672-6804.2005.06.001. |

| [15] |

Australian Academy of Science BYE-LAWS. https://www.science.org.au/files/userfiles/about/documents/academy-bye-laws-feb-2019.pdf. [2019–04–18].

|

| [16] |

Royal Society of New Zealand Act 1997. http://www.legislation.govt.nz/act/private/1997/0002/latest/whole.html#dlm117652. [2019–02–13].

|

| [17] |

Australian Academy of Science Standing Orders of the Council. https://www.science.org.au/files/userfiles/about/documents/academy-standing-orders-revised-30-january-2019.pdf. [2019–02–13].

|

| [18] | |

| [19] |

Royal Society of New Zealand Te Apārangi General Rules. https://royalsociety.org.nz/who-we-are/our-rules-and-codes/general-rules/royal-society-of-new-zealand/. [2019–03–06].

|

| [20] |

Academy Bylaws. https://royalsociety.org.nz/who-we-are/our-people/our-fellows/academy/academy-bylaws. [2019–03–06].

|

| [21] |

Election to the Academy. https://www.science.org.au/fellowship/election-academy. [2019–05–09].

|

| [22] |

2018 Academy Annual Report. https://royalsociety.org.nz/assets/Uploads/2018-Academy-Annual-Report.pdf. [2019–03–09].

|

| [23] |

Fellow and Honorary Fellow Election Process. https://royalsociety.org.nz/who-we-are/our-people/our-fellows/fellow-and-honorary-fellow-election-process/fellow-and-honorary-fellow-election-process/.[2019-04-19].

|

| [24] |

Diversity and Inclusion. https://www.science.org.au/about-us/diversity-and-inclusion. [2019–05–10].

|

| [25] |

Women in STEM Decadal Plan. xz https://www.science.org.au/files/userfiles/about/documents/academy-strategic-plan-2015-20.pdf. [2019–04–23].

|

| [26] |

Australian Academy of Science Strategic Plan 2015–2020. https://www.science.org.au/files/userfiles/about/documents/academy-strategic-plan-2015-20.pdf. [2019–04–23].

|

| [27] |

Royal Society Te Apārangi Strategic Plan 2018-2021. https://royalsociety.org.nz/assets/documents/Strategic-plan-2018-2021.pdf. [2019–04–23].

|

| [28] |

Governance Committees of Council. https://www.science.org.au/about-us/governance/committees-council/governance-committees-council. [2019–04–23].

|

| [29] |

Committees of Council. https://www.science.org.au/about-us/governance/committees-council. [2019–04–23].

|

| [30] |

National Committees for Science. https://www.science.org.au/supporting-science/national-committees-science. [2019–04–23].

|

| [31] |

Our Structure https://royalsociety.org.nz/who-we-are/our-structure/. [2019–05–09].

|

| [32] |

周雪光. 组织社会学十讲. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 267.

|

| [33] |

Bourdieu, P. Homo Academicus. trans. by Peter Collier. Stanford: Stanford University Press, 1988: 64.

|

| [34] |

Delanty, G. Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society. Buckingham: SRHE and Open University Press, 2001: 25.

|

| [35] |

希尔斯. 学术的秩序: 当代大学论文集. 北京: 商务印书馆, 2007: 122.

|

| [36] |

周雪光. 中国国家治理的制度逻辑: 一个组织学研究. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2017.

|

——

2. Bureau of Academic Divisions, Chinese Academy of Sciences

2020, Vol. 10

2020, Vol. 10