符号说明

|

|

星舰(Starship)及超重助推器(Super Heavy)是美国SpaceX公司创始人马斯克基于殖民火星的愿景提出的新一代可重复使用航天运输系统。根据该公司的设想,可通过星舰、超重助推器两种核心航天器的各种组合配置完成相当广泛的一系列任务:既包括载人登陆火星的行星际飞行任务,也包括空间站往返运输、卫星部署、全球超快速客运等近地任务。近期星舰的月球版方案还中标了NASA的重返月球着陆器任务[1]。因此该系统理论上能满足从近地活动到殖民火星等跨度极大的不同空间运输活动要求,通用性与多任务能力大大超越了以往的航天器型号。

自2016年SpaceX公开ITS方案[2],星舰方案经历了多次重大设计更改与演变。2019年,星舰首架原型机公开亮相。自此,SpaceX公司采取原型机快速测试迭代验证的策略,加速星舰的研制:2019年完成星虫初级验证机的自由悬浮试验和安全着陆试验[3],2020年至今,通过原型机SN5[4]、SN6[5]、SN8[6]、SN9[7]、SN10[8]、SN11[9]、SN15[10]等密集的飞行测试,逐步掌握了150 m低空悬浮、10 km高空飞行以及翻滚机动、发动机重点火动力制动、垂直定点软着陆等关键技术。按照目前的进度,集成度高、考核较全面的星舰-超重系统轨道飞行试验有望很快实现,后续规划用于执行载人登月、载人登火等任务[11]。

星舰-超重运输系统采用两级完全重复使用运载方案,设计运载能力为100 t。超重助推器完成一级动力飞行分离后,星舰继续二级动力飞行,持续加速入轨。星舰设计上是二级火箭、轨道飞行器、再入飞行器三者功能的融合,任务人员、有效载荷均置于星舰前部的载荷舱内,具备类似航天飞机轨道器的升力式再入返回能力。星舰返回状态可载50 t有效载荷,在降落阶段采用类似猎鹰9火箭的动力制动垂直定点回收方案。星舰外形简洁,机体为锥-柱组合,为满足再入大气层内飞行要求,采取了独具特色的鸭式无尾气动布局,并在迎风面敷设防热瓦以应对再入飞行热环境。显然,星舰目前的气动布局既不同于传统航天运输系统的载人飞船与航天飞机方案,也不同于激进的空天飞机方案,甚至与其早期方案也有显著差别,一经推出就吸引大量关注。目前对于这种布局形式的研究非常有限,左光[12]等对星舰早期外形(2019年)着陆阶段-低速段气动特性进行了详细分析,结合亚声速大攻角分离流场仿真获得的升力/阻力以及对顶点力矩随前后翼偏转角的变化规律等气动特性,给出星舰布局4个翼面适用于三通道控制的结论。而星舰再入过程长时间高超声速、超声速飞行,该布局宽速域飞行气动特性如何、能否实现再入全速域配平、质心特性如何以及三通道是否稳定、有什么突出的特点与优势、为什么采取这样独特的设计等问题还有待进一步分析研究。

本文根据一系列公开资料(尤其是2021年9月Everyday Astronaut博主对马斯克的公开采访[13]),开展气动计算与初步的技术分析工作,从升阻特性、配平特性、稳定性、上反控制与传统鸭翼对比等方面对星舰布局气动特性进行了分析,同时根据弹道计算情况,进一步开展了热环境分析及防热材料、制造工艺性分析,尝试从多个角度对星舰气动布局设计理念进行剖析,供业界交流与讨论。

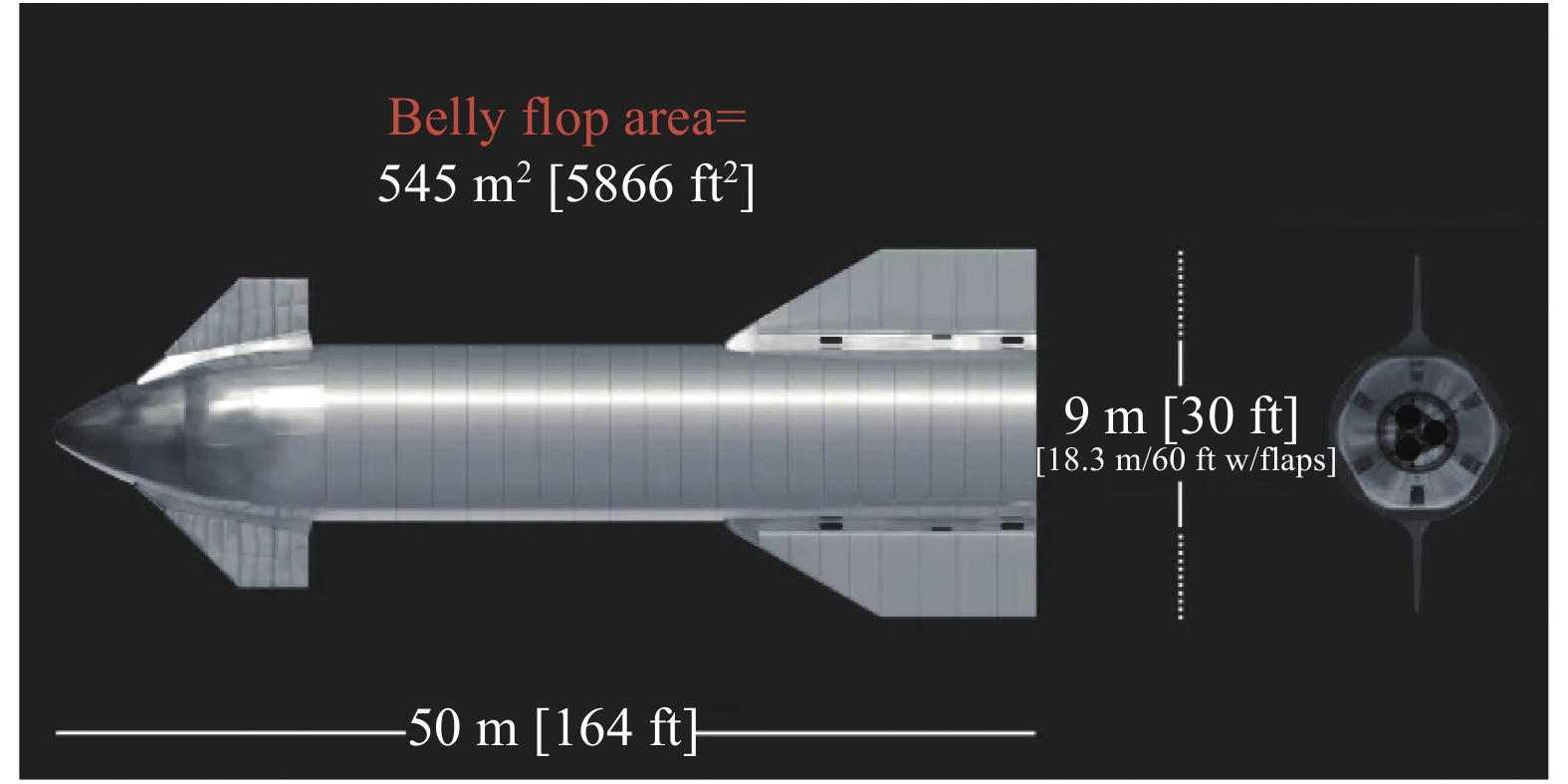

1 星舰气动布局根据SpaceX公开资料,星舰高50 m,直径9 m,翼展估测约18 m。从头部到尾部,采用小钝头-曲线锥-圆柱组合体外形。机翼按照鸭式布局配置,锥段设置一对前翼,柱段尾部设置一对后翼,均采用梯形翼面,通过改变四个翼面的上反角实现气动控制。整机水平投影面积约545 m2,如图1所示。

整体来看,作为一型升力式再入飞行器,星舰外形十分简洁,特色鲜明,同时也带来几个疑问:

1)采用面对称的锥-柱-翼组合简单外形,直观上来讲方便与同直径的超重助推器串联组合构成干净的两级火箭构型,这比航天飞机复杂的轨道器-燃料箱-助推器并联布局简洁得多,而相应的主动段气动特性、飞行控制、助推器分离设计也要简单得多。但是这种简单构型是否适合极宽速域范围的升力式再入返回飞行?

2)采用前翼-后翼组合的鸭式布局。鸭式布局在战术导弹及高机动战斗机设计中较为常见,再入飞行器设计中未有先例。鸭式布局配合放宽静稳定性技术,可以实现配平状态全部翼面均产生正升力,提高飞行器气动效率。但是星舰再入返回是否有此必要?且鸭翼位置十分靠前,高超声速飞行可能面临剧烈的气动加热环境,对热防护是否构成严重问题?

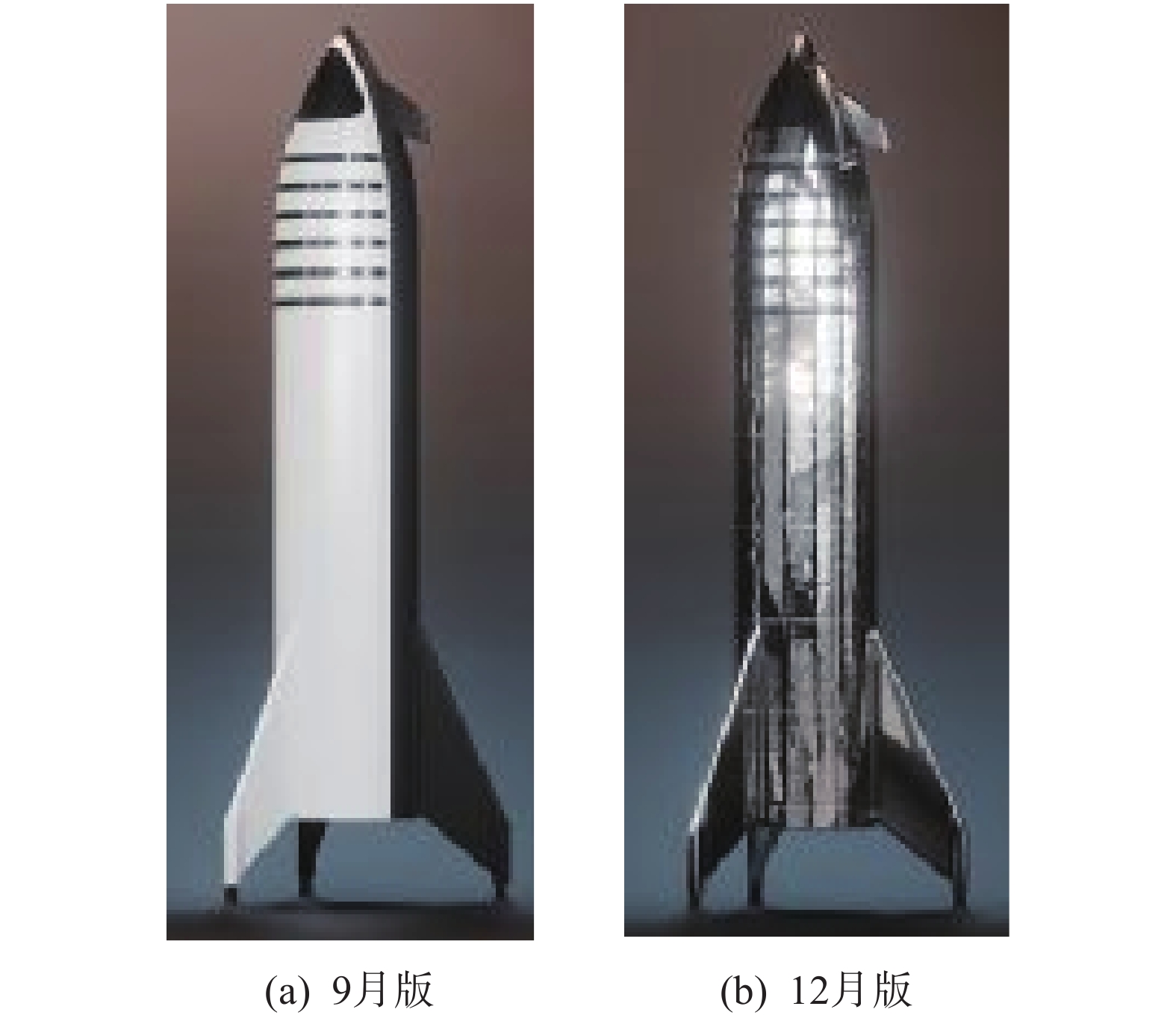

3)星舰没有配置垂尾或腹鳍,采取无尾构型设计,相比早期星舰方案(如图2所示,2018年9月、2018年12月公开版本均有垂尾设计)是一重大更改。无尾设计加上鸭翼的配置会导致航向压心显著前移,直观上判断星舰在大部分飞行速度与攻角范围内,其航向压心会过于靠前,这对横航向静稳定性会不会构成严重风险?

|

图 2 2018年星舰公布外形 Fig.2 Configurations of Starship released in 2018 |

4)翼面采用独特的上反角控制,如图3所示。传统飞行器舵面偏转均通过改变相对气流攻角/侧滑角来实现气动控制力矩的变化,铰链线垂直或近垂直于机体纵轴。星舰通过改变翼面相对气流的升力面积来改变气动控制力矩,铰链线与机体纵轴为平行/近平行关系。翼面上反控制有何特点与优势?为什么要采用这种独特的控制方式?

|

图 3 星舰后翼上反状态 Fig.3 The dihedral deflection of Starship rear wing |

5)星舰四翼面均进行上反角控制,而不是仅采用前翼或后翼控制,相对而言增加了活动面,需要付出结构、控制设备、防热等方面代价。能否仅采用一对翼面进行控制(如早期方案[15])简化设计呢?

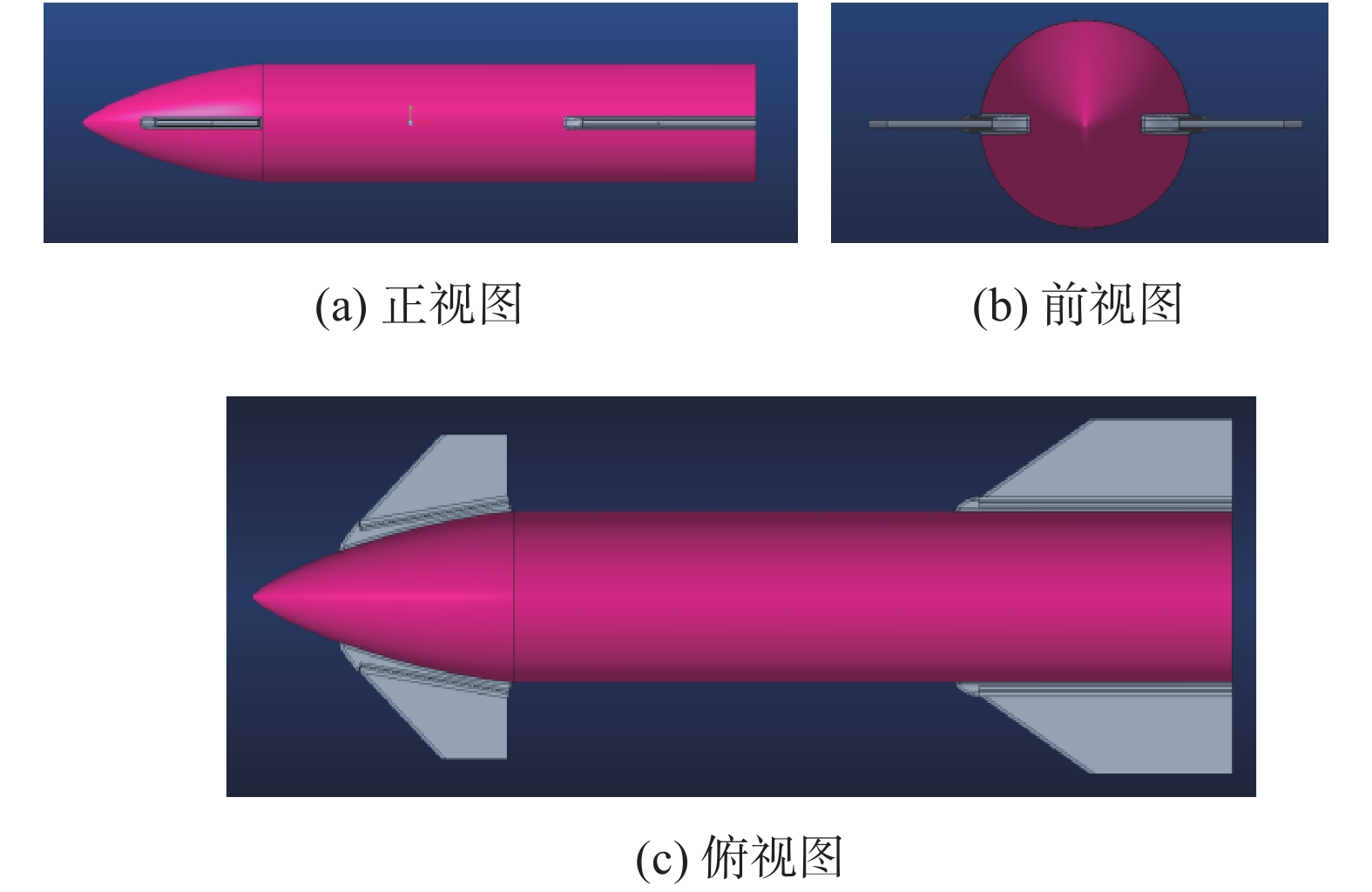

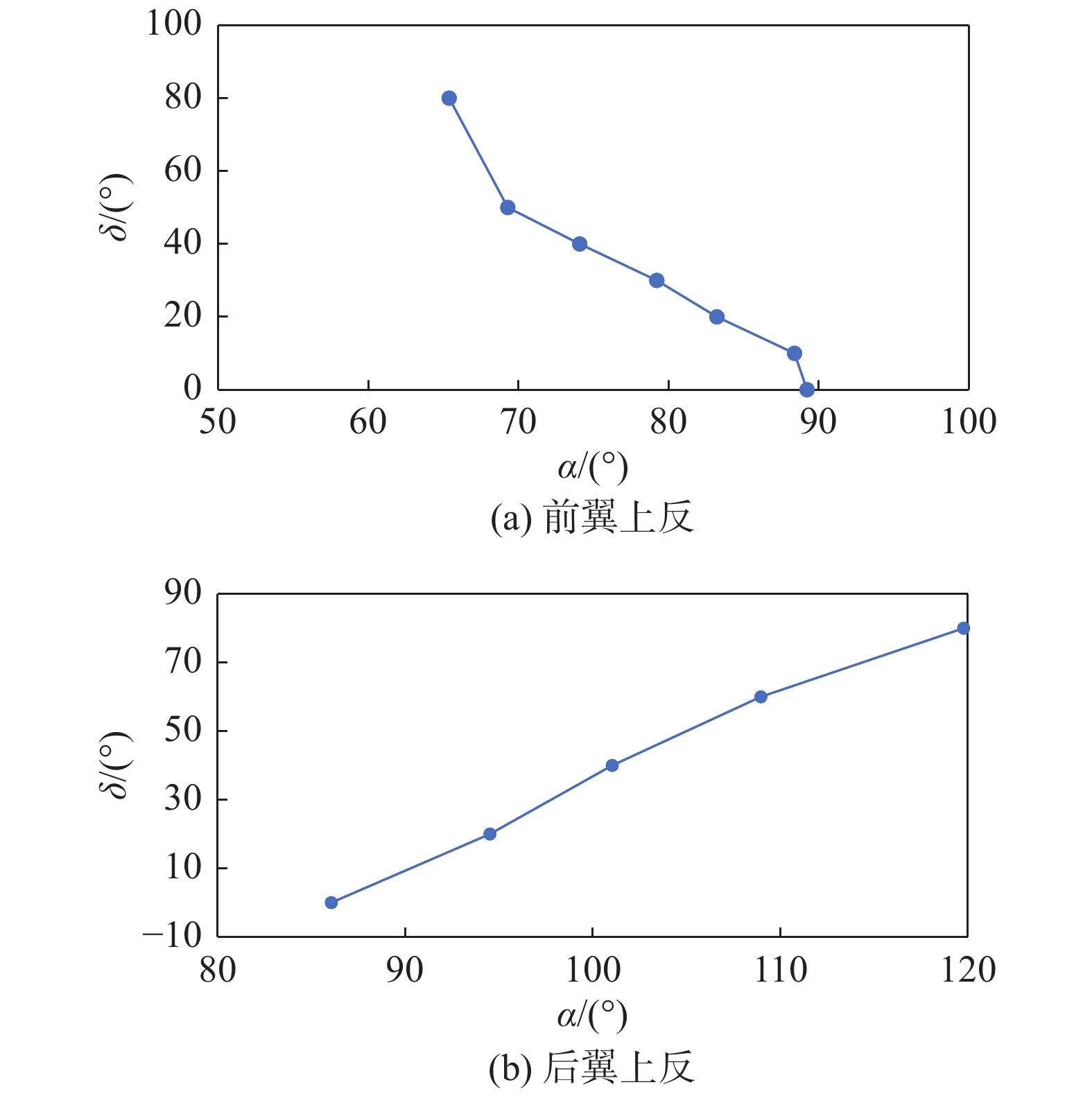

2 星舰模型、计算方法及参数说明 2.1 计算模型与网格星舰机体为旋成体构型,端头为球头,头罩母线采用Karman曲线,翼面采用均匀厚度,翼前缘采用圆弧过渡,图4为用于计算流体力学(computational fluid dynamics, CFD)仿真计算的几何模型。前翼舵轴与头罩母线相切,尾部翼面的舵轴与弹身轴线平行。如图4(b)前视图所示,规定从机体头部向尾部看,舵面向上偏转时的舵偏角为正。

|

图 4 星舰CFD几何模型 Fig.4 The CFD geometric configuration of Starship |

图5给出了对称面及表面网格。整体计算网格首先由表面网格沿法向推进生成各向异性六面体/三棱柱网格。在外部空间区域采用各向同性四面体/金字塔网格进行填充,计算网格单元总数为200万。

|

图 5 星舰模型计算网格 Fig.5 Computational grid of Starship configuration |

控制方程为雷诺平均N-S(Reynolds-averaged Navier-Stokes,RANS)方程,可表示为:

| $ \frac{\partial {\boldsymbol{U}}}{\partial t}+\frac{\partial {\boldsymbol{F}}}{\partial x}+\frac{\partial {\boldsymbol{G}}}{\partial y}+\frac{\partial {\boldsymbol{H}}}{\partial z}-\left(\frac{\partial {\boldsymbol{F}}_{\upsilon}}{\partial x}+\frac{\partial {\boldsymbol{G}}_{{\upsilon}}}{\partial y}+\frac{\partial {\boldsymbol{H}}_{\upsilon}}{\partial z}\right) = 0 $ | (1) |

式中,U为守恒变量,F、G 和H是x、y和z方向的无黏通量,

采用有限体积法对控制方程进行离散,无黏通量选择Roe格式进行离散,黏性通量采取二阶中心格式离散,选取min mod 限制器通过MUSCL方法进行插值。采用SST湍流模型,计算区域内边界使用无滑移绝热壁面条件,外边界使用远场条件。

本文分析过程中关注星舰亚声速到高超声速特性,计算马赫数主要为Ma = 12、2、0.8,飞行攻角包络0°~120°,前后翼上反角0°~80°。

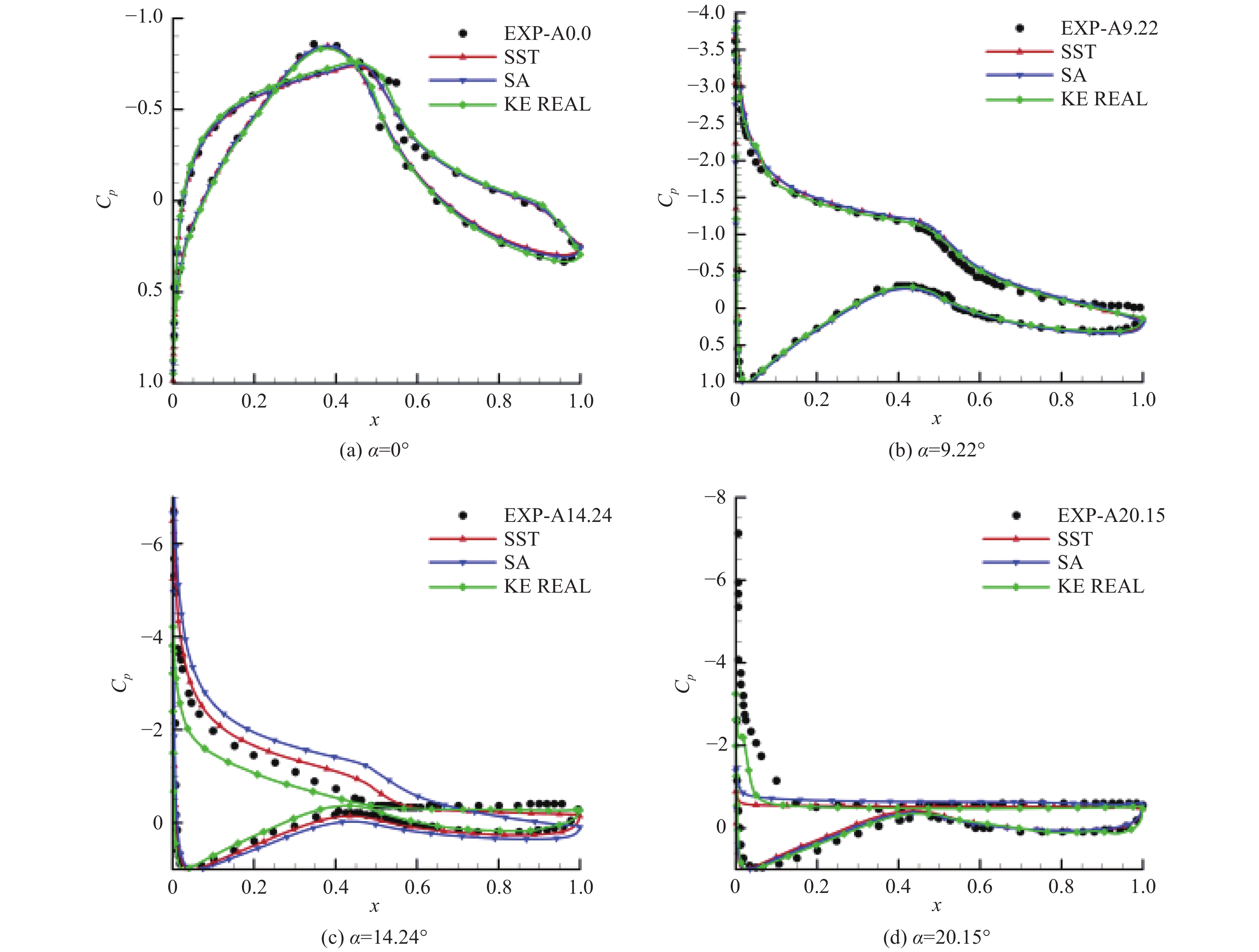

2.3 气动算法验证选取S809翼型的大攻角流场开展了数值方法验证。针对翼型大攻角流动开展了湍流模型影响研究。典型攻角状态不同湍流模型计算结果如图6所示,小攻角状态下不同湍流模型迎背风压力计算结果与试验结果均吻合较好,大攻角状态翼型背风面发生明显分离,SST湍流模型背风压力系数精度相对最高。

|

图 6 计算方法验证 Fig.6 Validations of different computational methods |

背风分离流动的准确模拟是大攻角状态CFD计算难点,实际很难高精度复现流场。考虑背风分离对星舰高超、超声速甚至亚声速大攻角飞行气动特性的影响为小量,同时本文重点关注飞行器宏观气动特性及规律变化,综合考虑计算目标、精度与工作量,确定了以SST湍流模型为主导的流动计算方案。

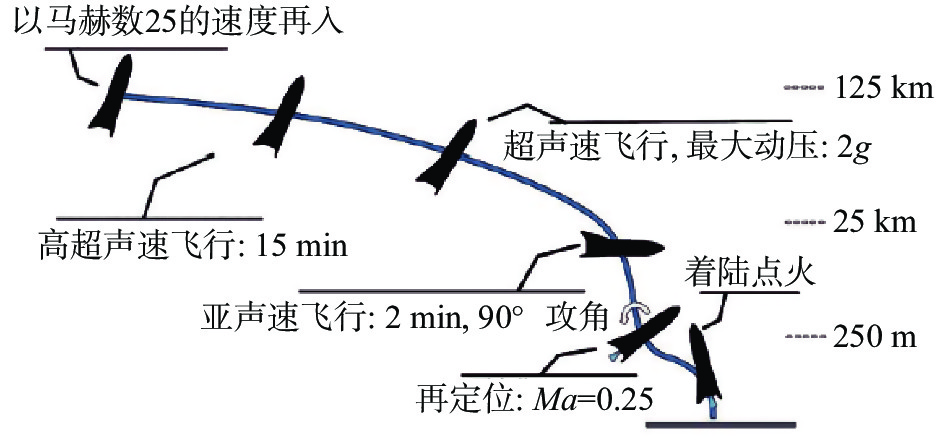

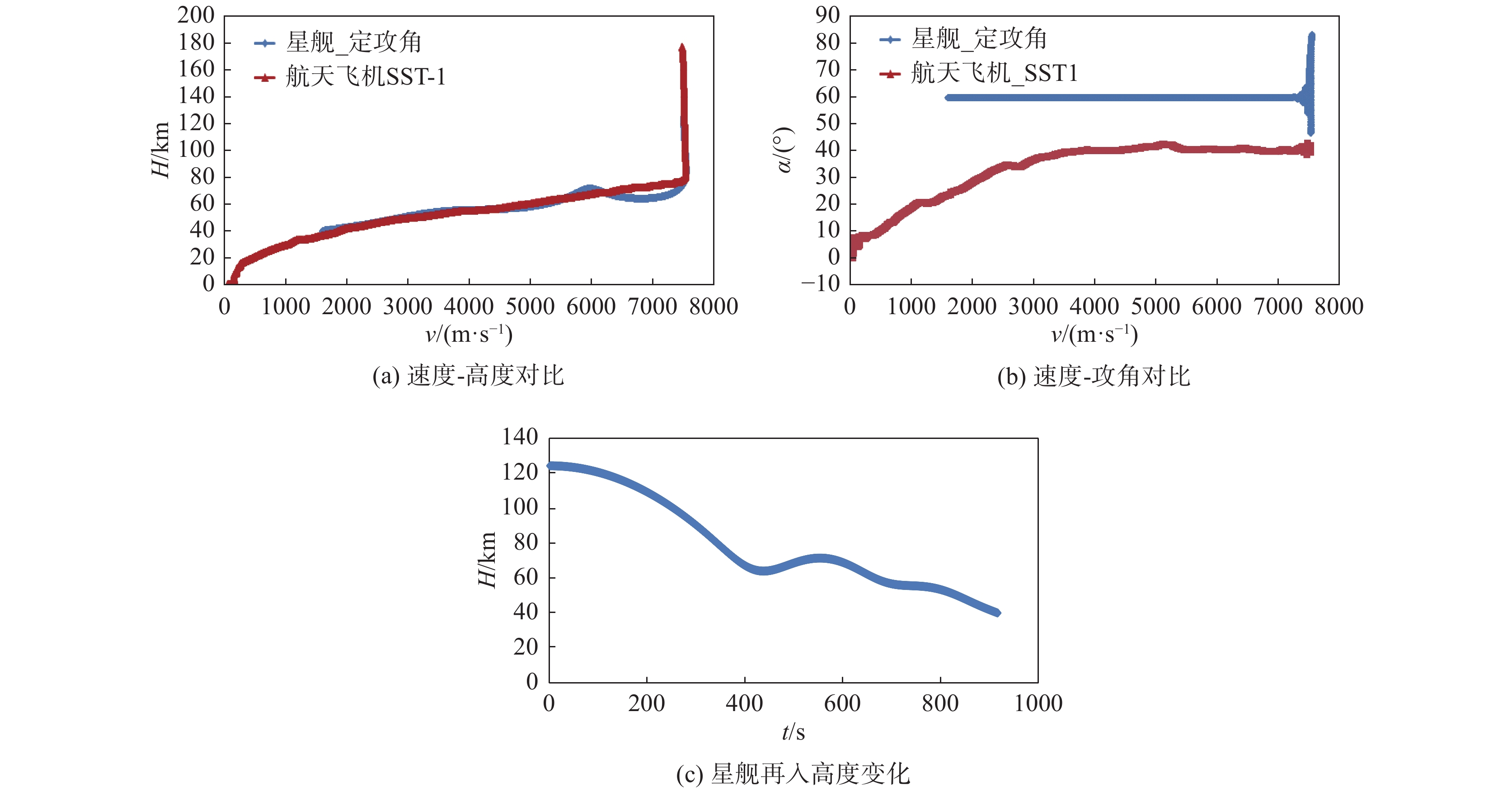

3 性能特点分析 3.1 再入返回弹道星舰气动布局设计核心考虑是满足再入返回要求,因此必须结合再入弹道工况对其性能特点进行技术分析。根据公开资料与马斯克的访谈,星舰采用类似航天飞机轨道器的升力式再入返回弹道,再入过程大致可分为四段,如图7所示。

(1)高超飞行段。星舰在大气层边缘高速再入,最大速度可达马赫数25。为尽量减小气动加热,星舰采取大攻角60°~70°飞行,机头高抬,产生了立姿飞行的视觉效果。典型高超声速飞行时间约15 min。此段星舰采取与航天飞机轨道器相似的弹道设计策略与制导方法,大攻角飞行一方面提供足够的升力实现升重近似平衡,以维持长时高空低密度大气环境飞行,防止机体因过早遭遇低空稠密大气产生防热失效风险;另一方面大攻角飞行迎风面积增大,阻力显著增加,飞行器能够获得良好的气动减速效果。为了调节射程,星舰采用航天飞机轨道器的倾斜转弯(bank-to-turn, BTT)机动方式,通过改变倾侧角来实现侧向大幅度S形机动,以消耗多余的能量,满足射程控制要求。航向控制同样通过BTT机动来调节。

(2)超声速飞行段。此段弹道星舰与航天飞机轨道器存在明显差异。航天飞机轨道器在此段减小攻角飞行,以降低高度,准备接近着陆场。而星舰仍保持大攻角飞行,继续高效减速。由于超声速段升力减小,重力作用导致飞行器快速降低高度,并遭遇最大动压,产生约2g左右过载。由于弹道加速向下弯曲,视觉上飞行器由立姿逐渐变为下俯。

(3)亚声速飞行段。此段弹道特色鲜明,星舰增大攻角至90°,保持高效减速。由于几乎失去升力,弹道快速弯曲指地,飞行器视觉上以腹部平拍的俯姿飞行,并因相对较轻的质量有可能达到较低的平衡速度(即阻力与重力平衡)。典型的亚声速段飞行时间约2 min。

(4)低速着陆段。距离着陆点约数百米高度时,星舰发动机点火进行推力矢量控制,完成机体快速翻转机动,变尾部指地的近垂直姿态,控制飞行器减速并修正位置误差,实现定点软着陆。

综合上述过程,可见:

1)再入返回全程星舰始终没有小攻角飞行工况;

2)飞行全程均使用大攻角飞行,目的是取得良好的气动减速效果;

3)高超声速段通过高空平飞来减速减热,亚声速段则是近垂直减速,超声速段则是二者之间的过渡;

4)由于此前的飞行段创造了极佳的气动减速效果,低速着陆段动力制动和推力矢量控制时机很晚,燃料消耗相对不多,这与猎鹰9火箭一级垂直回收设计由于气动减速能力不够而较早进行动力制动相比差异显著;

5)星舰采用BTT机动方式,典型情况只需考虑小侧滑角状态。

3.2 升阻特性分析结合弹道考虑升阻特性需确认飞行器质量。星舰原型机发布会上书面公开最终设计目标为返回状态空重85 t,马斯克推特称星舰原型机Mark1返回状态空重为200 t,预计Mark4或Mark5可降至120 t[17]。考虑再入返回动力制动燃料需求以及载货需求,可按照140 t返回质量进行分析。

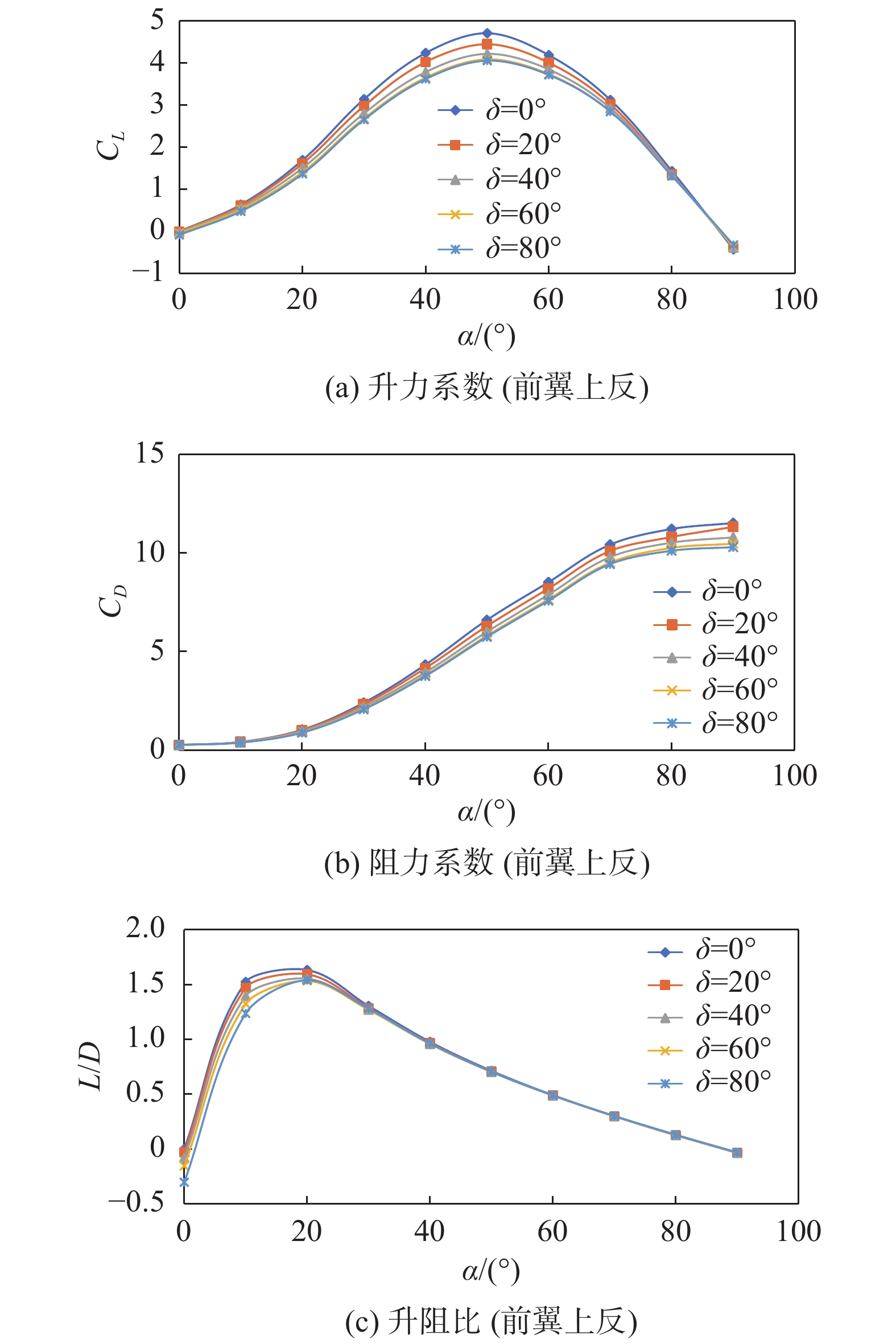

(1)高超声速状态。图8中给出马赫数Ma = 12、前翼不同上反角状态下升力系数、阻力系数及升阻比随攻角变化的曲线。计算结果表明,星舰最大升力出现在50°攻角附近,最大阻力出现在90°攻角附近,最大升阻比出现在攻角10°~20°区间,约为1.5~1.7。在典型的攻角60°~70°状态,升力系数为4.2~2.9,阻力系数8.5~10.4,升阻比0.5~0.3。因此星舰在高超状态是一种低升阻比构型,在其典型使用攻角附近,呈高阻低升特性。

|

图 8 Ma = 12时的升阻特性 Fig.8 Lift-drag characteristics at Ma = 12 |

参照3.3节纵向配平分析,星舰实际再入过程中通过前翼上反可实现典型的60°~70°的大攻角飞行,且后翼不同上反状态升阻特性与前翼规律类似,限于篇幅本文不再单独列出。

为对此特性有更直观的了解,可以与航天飞机轨道器高超状态进行对比。航天飞机轨道器再入高超声速段大部分飞行时间维持在攻角40°,升阻比约为1。按照STS-1任务约90 t质量考虑航天飞机轨道器再入质量[18],对比星舰攻角60°状态与航天飞机轨道器攻角40°状态的弹道系数

| 表 1 弹道系数与升力载荷系数比较 Table 1 Comparison of ballistic coefficients and lift-load coefficients |

|

|

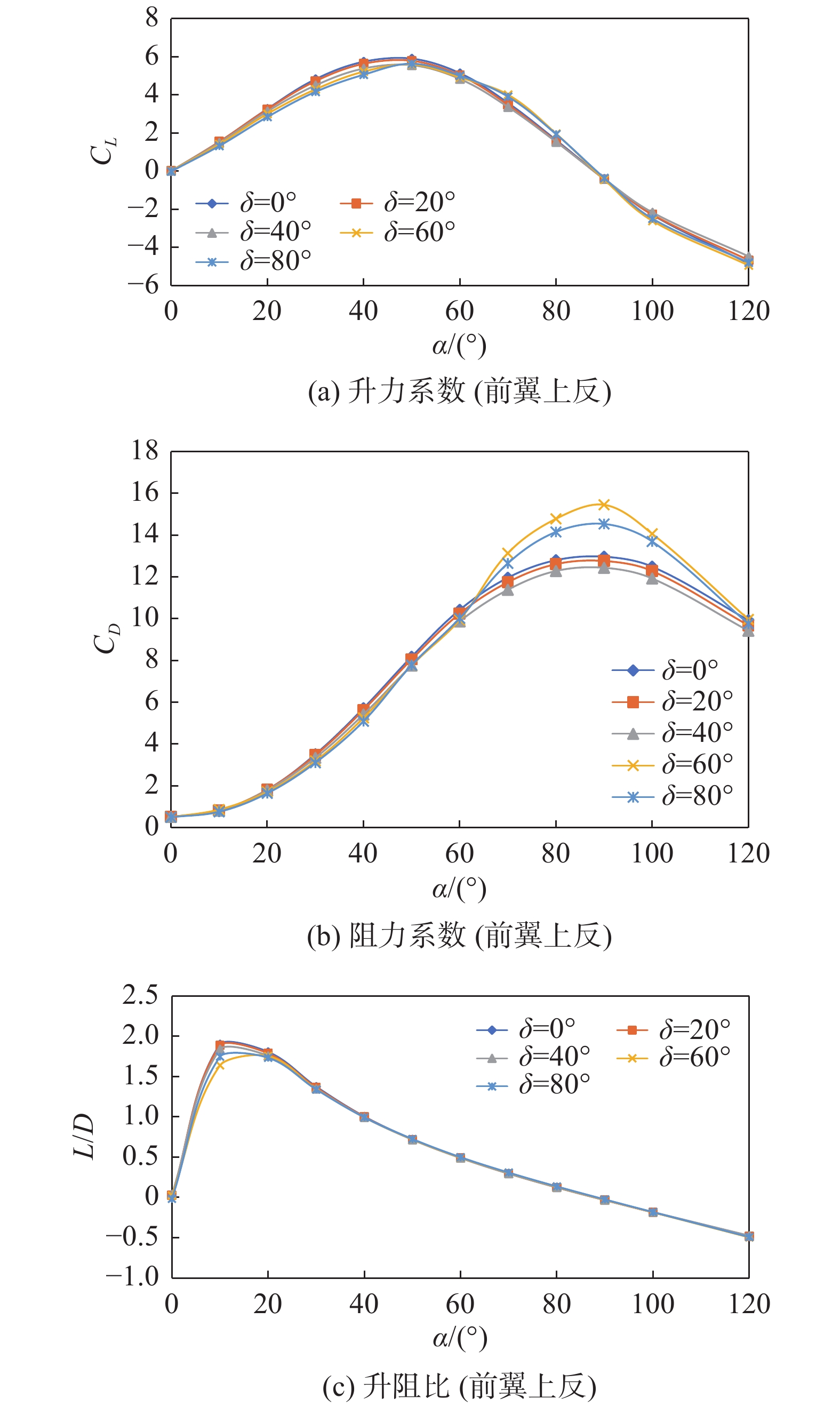

(2)超声速状态。图9中给出Ma = 2、前翼不同上反角状态下升力系数、阻力系数及升阻比随攻角变化的曲线。计算结果表明,超声速状态星舰最大升力出现在攻角40°~50°附近,最大阻力出现在攻角90°附近,最大升阻比出现在攻角10°~20°区间,约为1.7~1.9。在典型的攻角60°~70°状态,升力系数为5~3.4,阻力系数为10~12.6,升阻比为0.5~0.3。

|

图 9 Ma = 2时的升阻特性 Fig.9 Lift-drag characteristics at Ma = 2 |

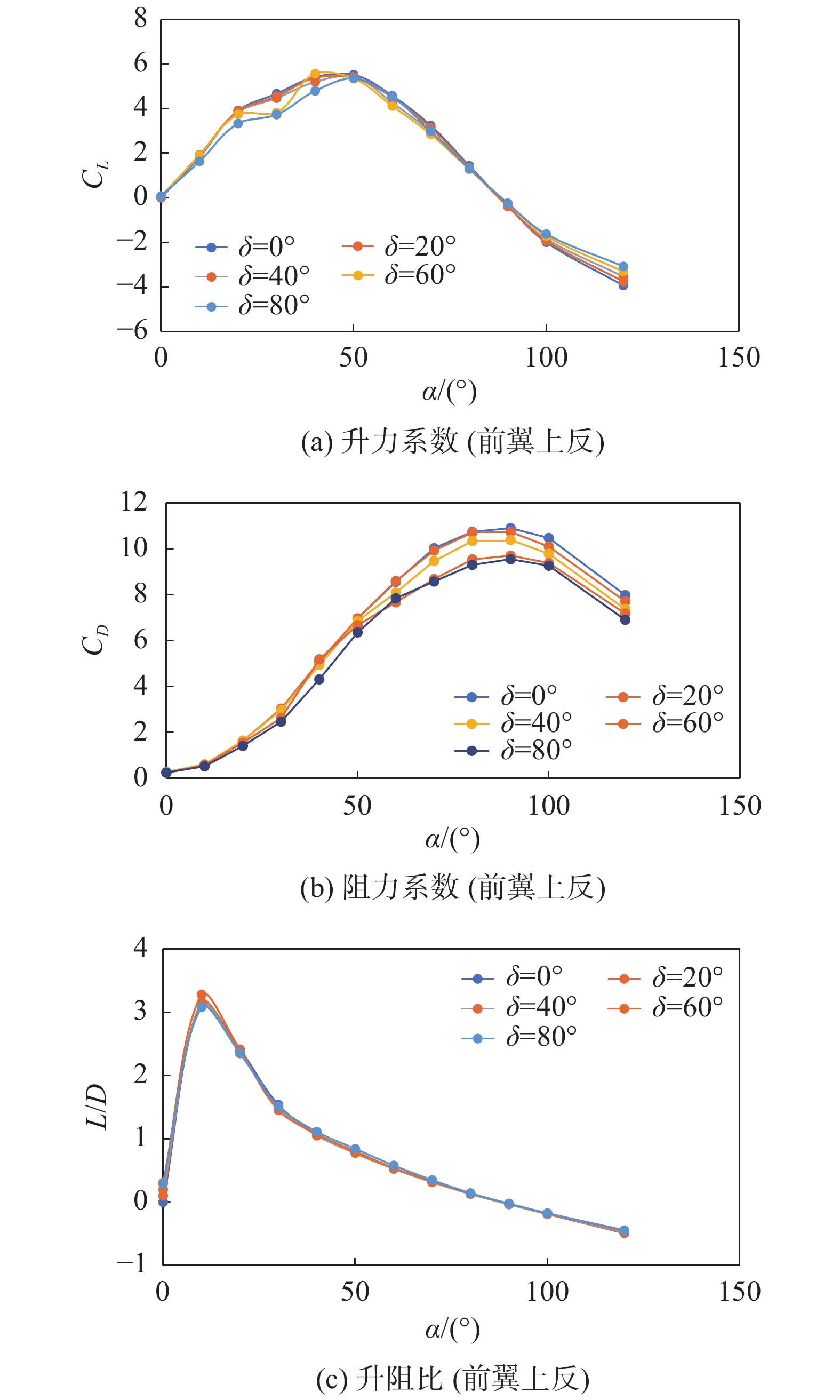

(3)亚声速状态。图10给出了马赫数Ma = 0.8、前翼不同上反角状态下升力系数、阻力系数及升阻比随攻角变化的曲线。计算结果表明,亚声速状态星舰在攻角40°~50°附近升力系数最大,约为4~6,在攻角90°附近升力系数近似为零,在攻角80°~120°附近,阻力系数最大为6~11。升阻比最大状态出现在攻角12°附近,约为3.0~3.3。在星舰主要使用的攻角90°附近,阻力系数为9.5~11。因此星舰在亚声速状态仍然呈现高阻低升的特点,且主要在攻角90°状态飞行来减速。

|

图 10 Ma = 0.8时的升阻特性 Fig.10 Lift-drag characteristics at Ma = 0.8 |

星舰此段弹道近垂直下降飞行,阻力系数简单地取平均,根据不同高度的大气密度数据估算其在攻角90°状态下的平衡速度(根据重力与阻力平衡条件计算得到的速度,如表2所示),结果表明星舰在接近地面时平衡速度可降至100 m/s以下,具有极佳的气动减速性能。

| 表 2 星舰平衡速度 Table 2 Equilibrium speeds of Starship |

|

|

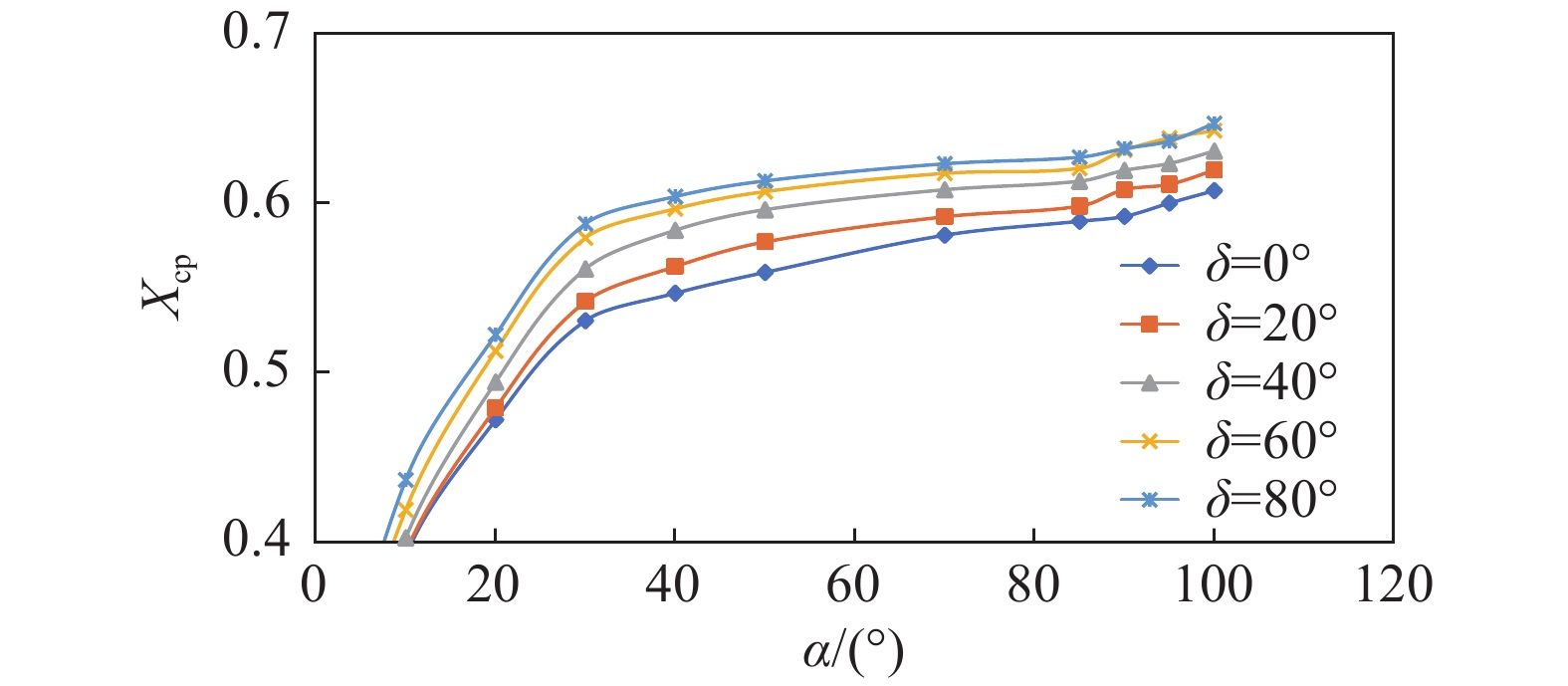

稳定性及配平能力与质心位置密切相关。图11给出Ma = 12、不同前翼上反角条件下压心系数随攻角变化规律。星舰纵向压心位置随攻角增大而显著后移。高超声速攻角60°状态下,视不同前翼偏角,纵向压心系数约为0.57~0.62,质心配置在附近可确保较高的配平效率。图11还反映了另一种情况,即如果想要配平小攻角,质心位置必须大幅前移。例如配平10°攻角至少需要前移至0.4附近位置,如此靠前的质心位置需大幅增加配重,代价极大,工程实践上不可取,据此也排除了星舰使用小攻角区的可能性。

|

图 11 Ma = 12纵向压心位置(前翼上反) Fig.11 Dimensionless longitudinal pressure center at Ma = 12(Dihedral deflection of front wing) |

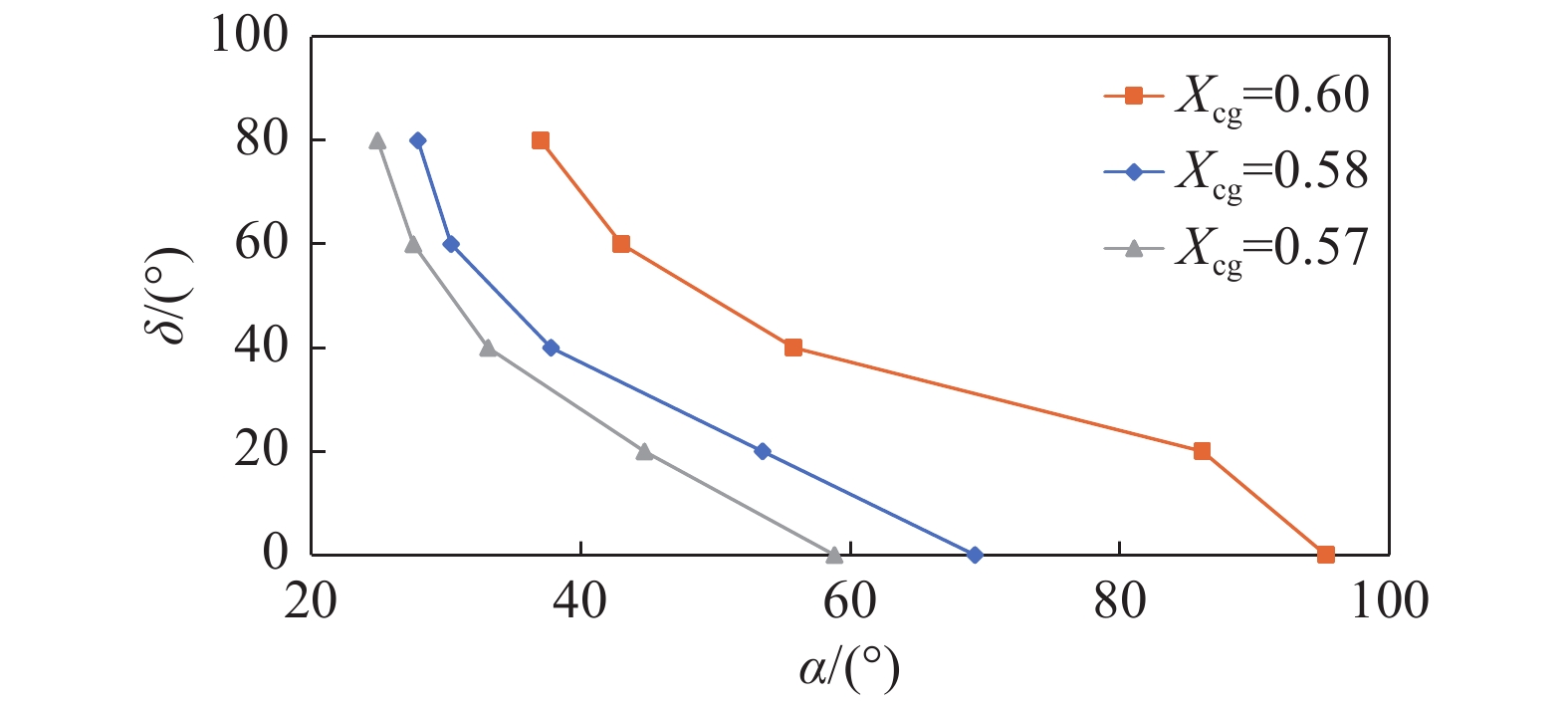

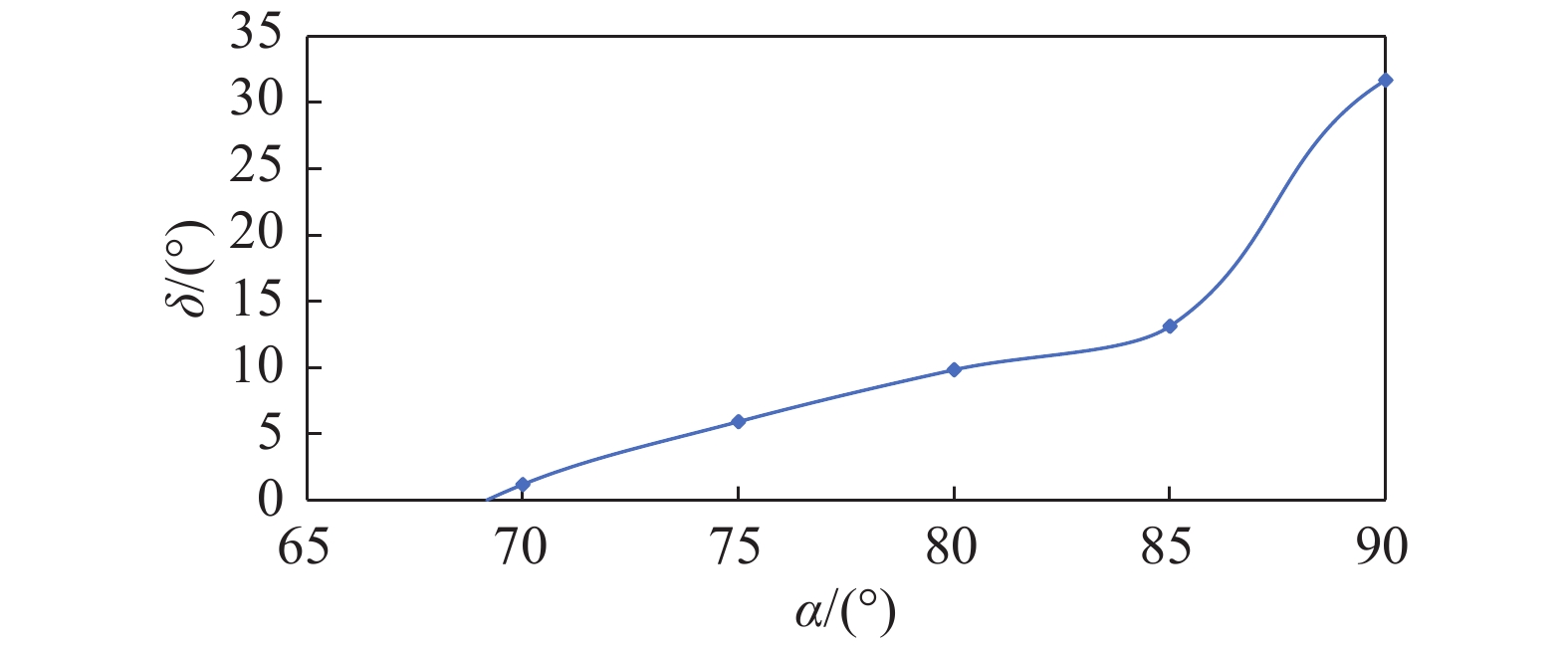

图12为Ma = 12、前翼上反星舰纵向配平关系。质心系数Xcg = 0.58时,翼不上反情况自配平攻角约69°,随上反角增大,配平攻角减小,上反角80°时对应配平攻角约28°。由于纵向配平能力与质心密切相关,图中也给出质心系数Xcg = 0.57、Xcg = 0.6的配平关系。在一定质心变化范围内,星舰布局均可实现纵向大攻角配平。本文分析目的在于掌握一般规律,不追求细节的绝对精确,因此不对质心位置进行详细探讨,后续分析根据高超声速段攻角工况质心系数直接取0.58,以方便计算对比。

|

图 12 Ma = 12纵向配平关系(前翼上反) Fig.12 Longitudinal trim relationship at Ma = 12(Dihedral deflection of front wing) |

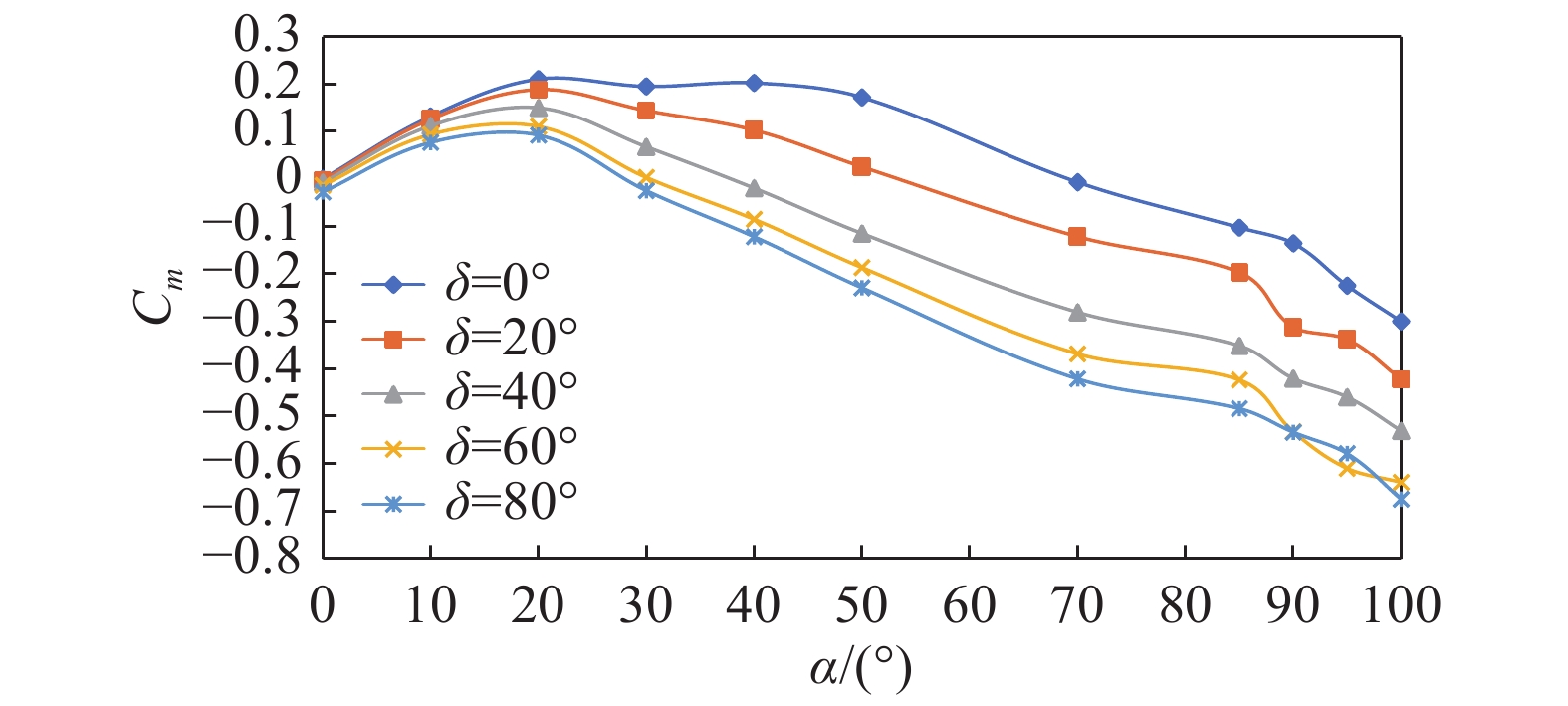

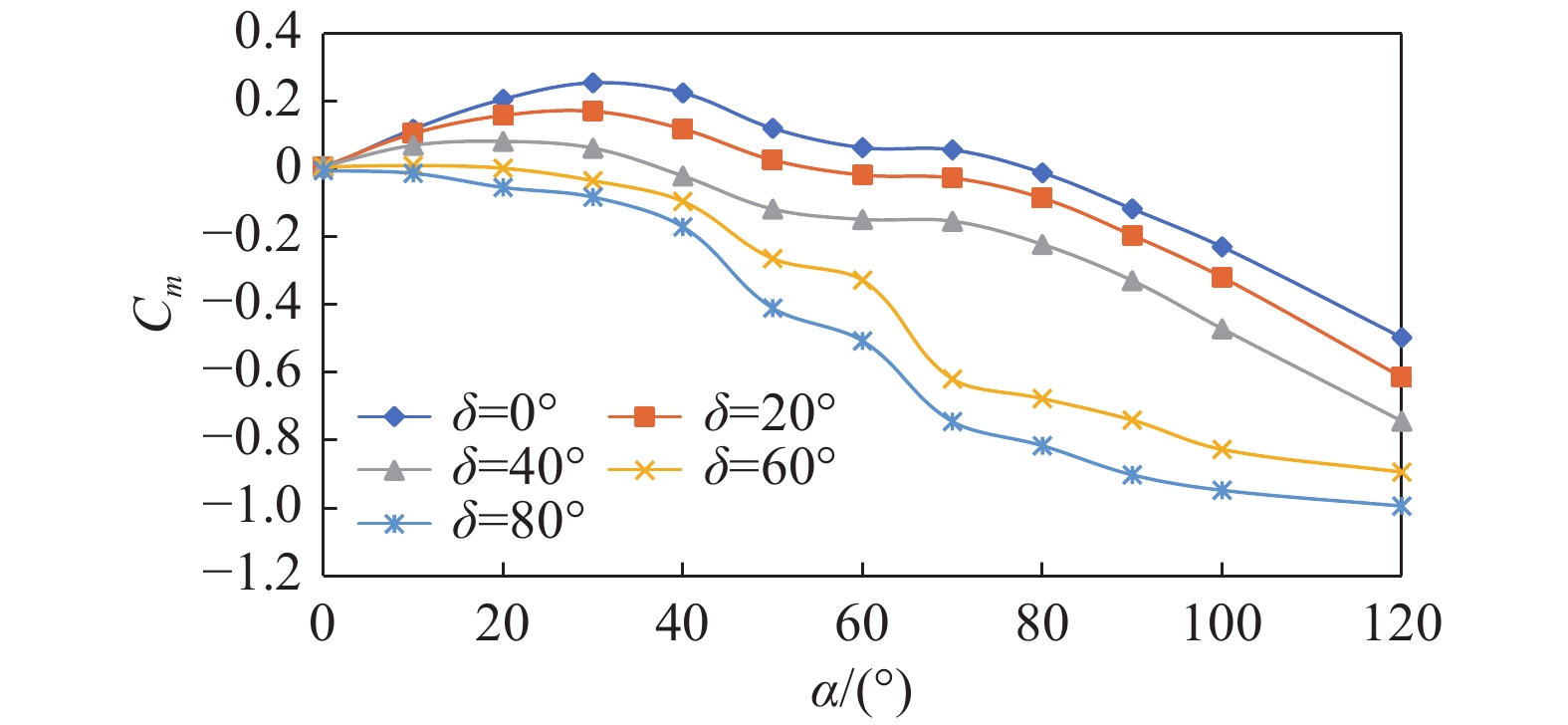

(1)高超声速状态。图13给出Xcg = 0.58、Ma = 12、不同攻角下俯仰力矩系数随前翼上反角变化曲线。从图中可见:在攻角60°~70°附近,星舰俯仰力矩系数规律性较好,前翼0°~80°上反情况下均具有负的斜率,即纵向是静稳定的;而在20°以下的小攻角区,俯仰力矩系数斜率为正,即纵向静不稳定。考虑后翼配平更大攻角情况,图14为相应状态俯仰力矩系数随后翼上反角的变化,表明星舰在攻角70°以上飞行区间也是纵向静稳定的。

|

图 13 Ma = 12俯仰力矩系数曲线(前翼上反) Fig.13 Pitching moment coefficient curves at Ma = 12(Dihedral deflection of front wing) |

|

图 14 Ma = 12俯仰力矩系数曲线(后翼上反) Fig.14 Pitching moment coefficient curves at Ma = 12(Dihedral deflection of rear wing) |

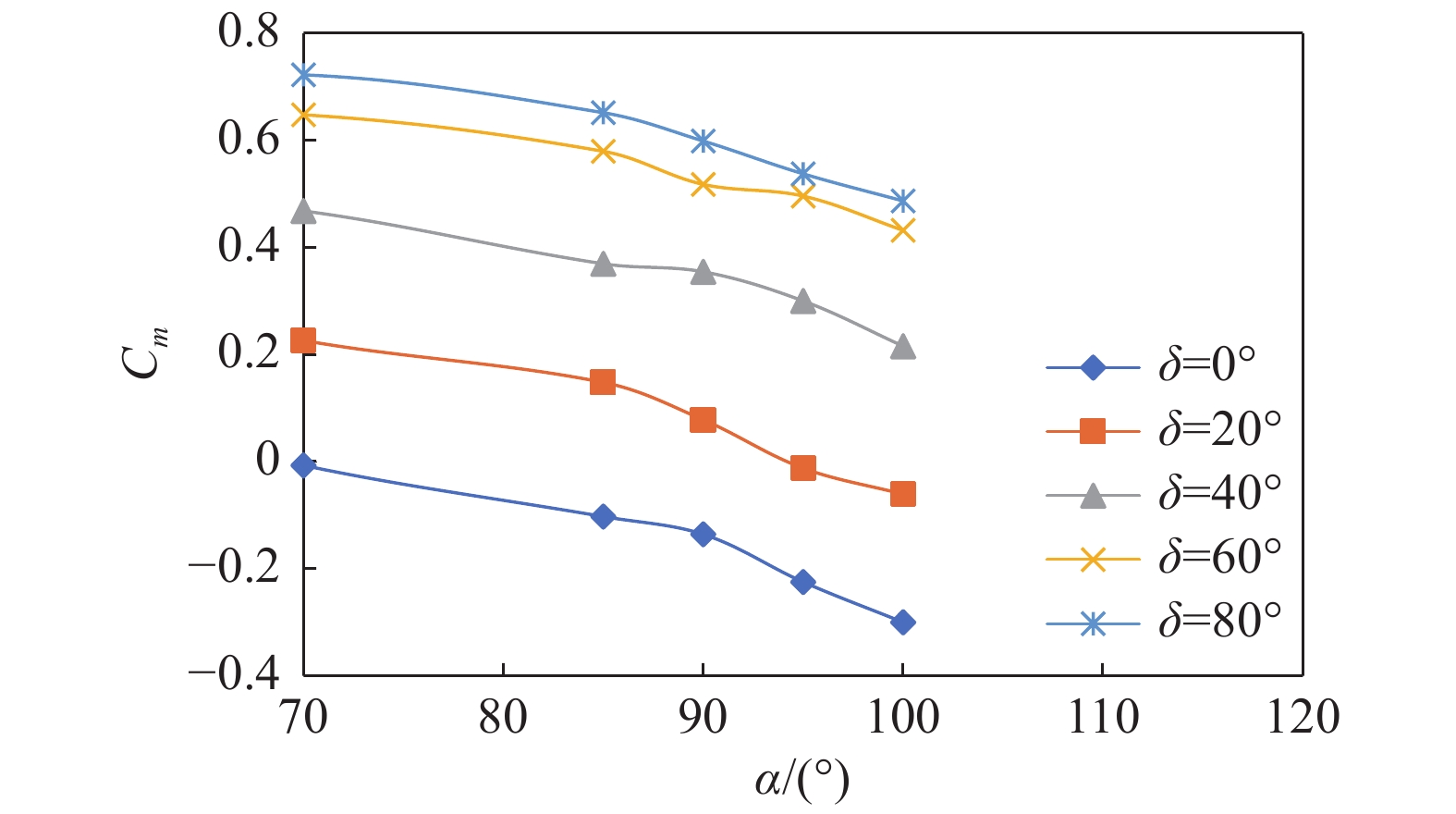

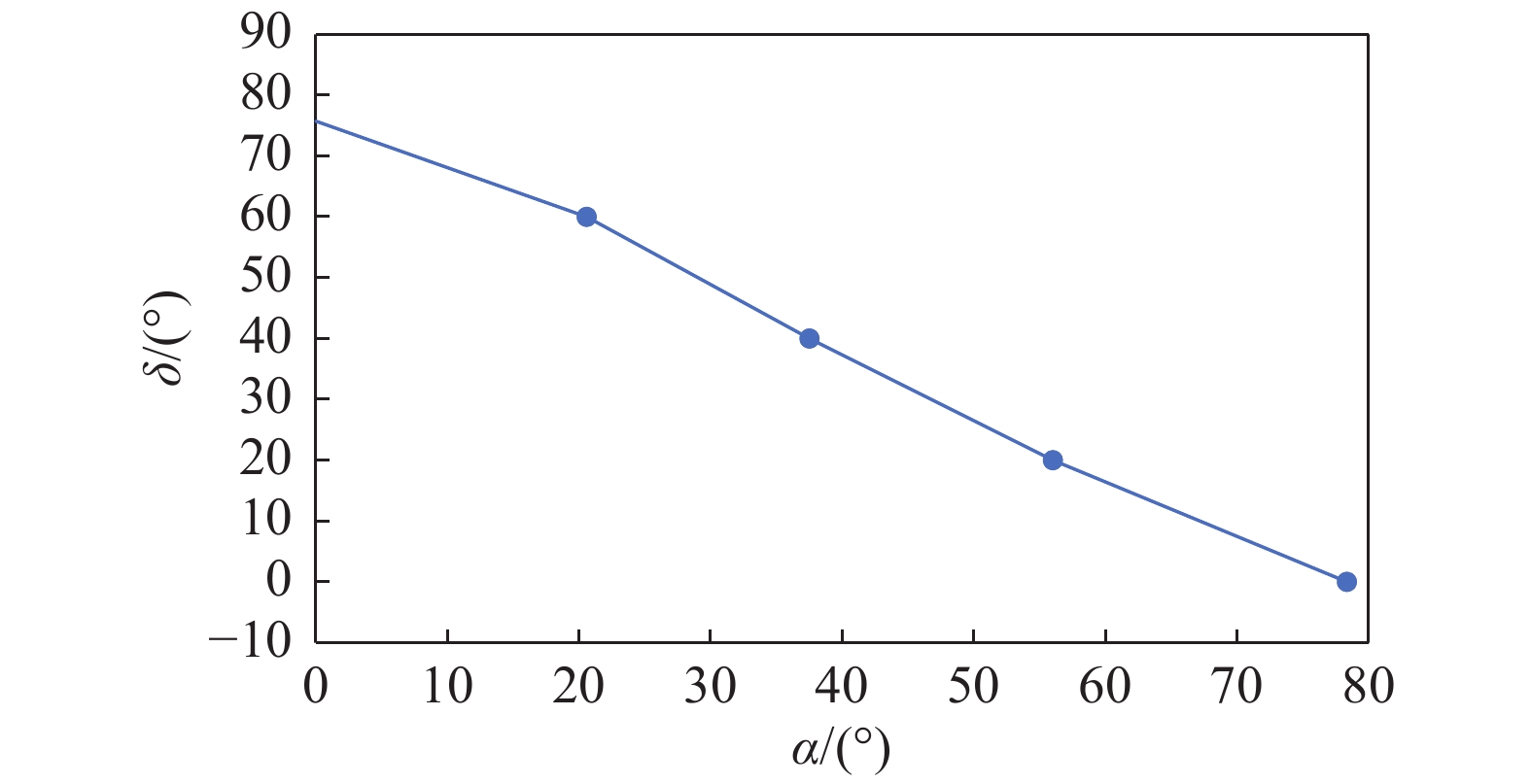

前翼上反星舰的配平攻角见图12,对于Xcg = 0.58,前翼上反配平攻角范围在70°以内;如果使用攻角继续增大,并考虑为俯仰、滚动控制留出余量,则需要组合后翼满足要求。考虑前翼零偏、后翼上反情况,计算得到星舰纵向配平关系如图15所示。可见后翼上反增大了配平攻角,可以拓展至90°以上情况。

|

图 15 Ma = 12 纵向配平关系(后翼上反) Fig.15 Longitudinal trim relationship at Ma = 12(Dihedral deflection of rear wing) |

(2)超声速状态。Ma = 2、Xcg = 0.58、星舰前翼上反状态下俯仰力矩系数曲线见图16。在60°~90°使用攻角范围,星舰具有纵向静稳定性。相比高超声速状态,|Cmα|减小,静稳定性减小。马赫数Ma = 2星舰纵向配平关系如图17所示。随上反角增大,配平攻角减小,上反角0°时对应配平攻角约78°,比高超声速区配平对应攻角69°增大。这种增大趋势与星舰弹道后期逐渐增大飞行攻角的设计正好相适应。

|

图 16 Ma = 2俯仰力矩系数曲线(前翼上反) Fig.16 Pitching moment coefficient curves at Ma = 2 (Dihedral deflection of front wing) |

|

图 17 Ma = 2纵向配平关系(前翼上反) Fig.17 Longitudinal trim relationship at Ma = 2(Dihedral deflection of front wing) |

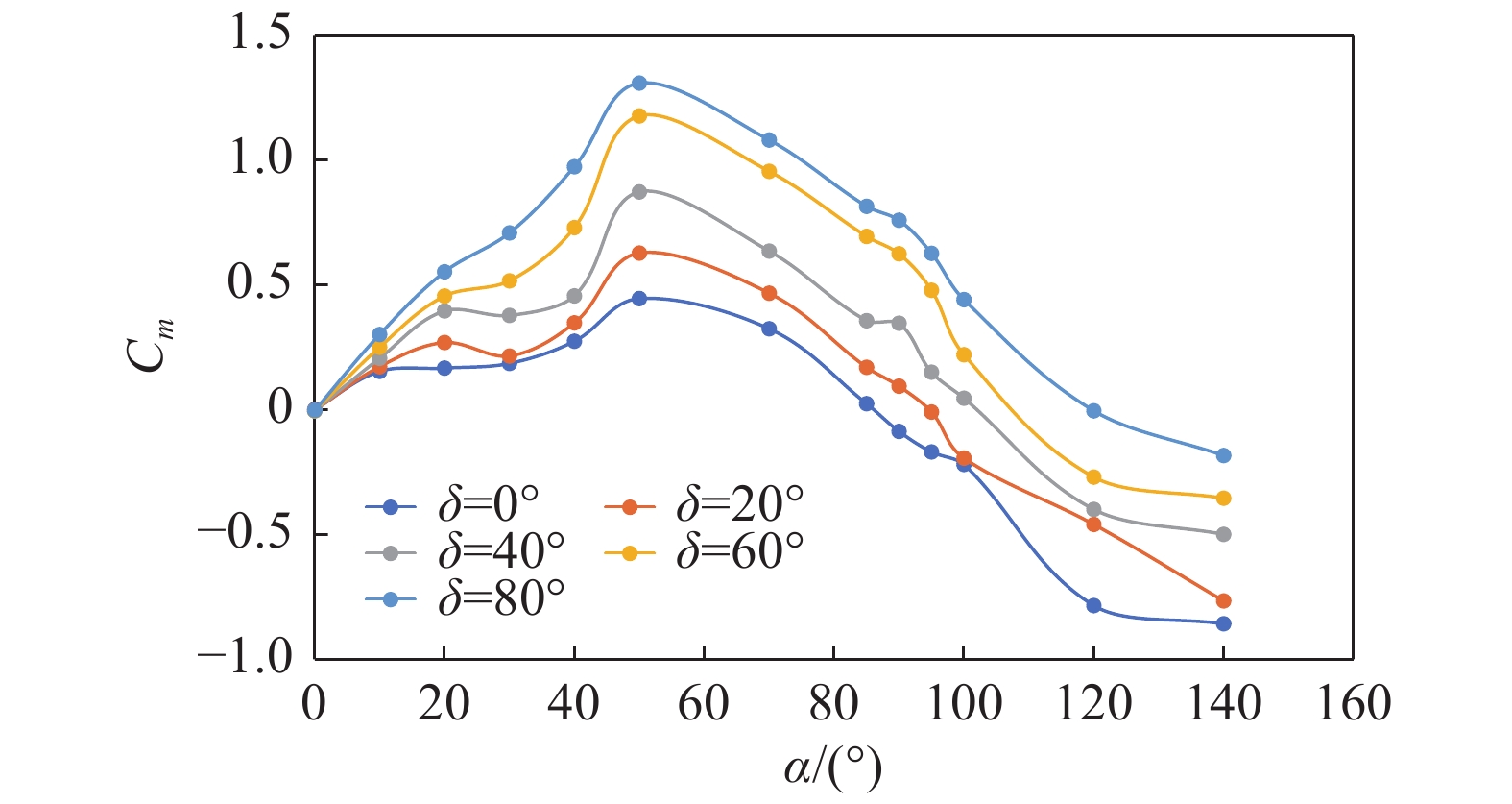

(3)亚声速状态。以Ma = 0.8为例考虑亚声速状态,计算了Xcg = 0.58、后翼上反情况下的俯仰力矩系数,如图18所示。在可配平的90°攻角附近,星舰纵向是静稳定的。攻角90°附近配平特性如图19所示,前翼可配平攻角范围65°~89°,后翼80°上反角可以将配平攻角拓展至120°。但总体而言,亚声速与高超、超声速相比配平效率较低。

|

图 18 Ma = 0.8俯仰力矩系数曲线(后翼上反) Fig.18 Pitching moment coefficient curves at Ma = 0.8(Dihedral deflection of rear wing) |

|

图 19 Ma = 0.8纵向配平关系 Fig.19 Longitudinal trim relationship at Ma = 0.8 |

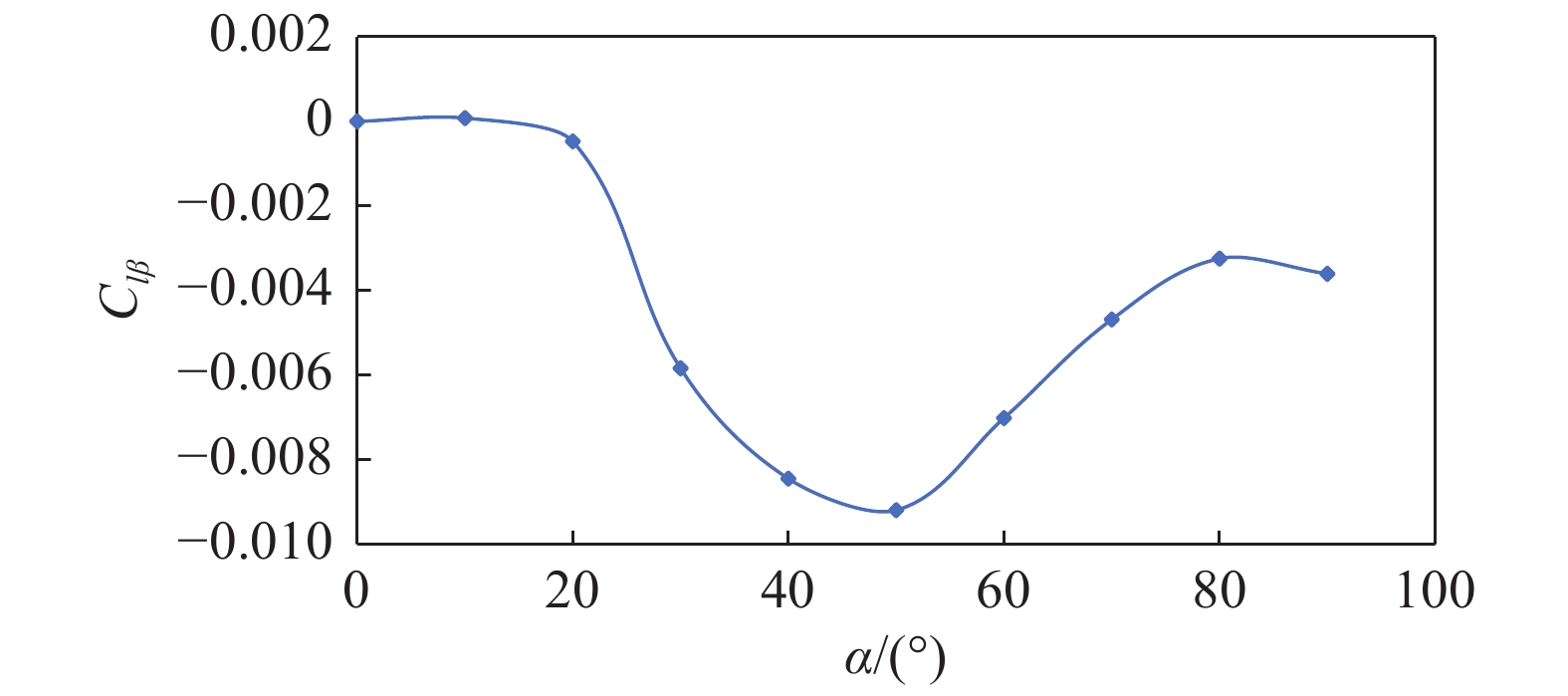

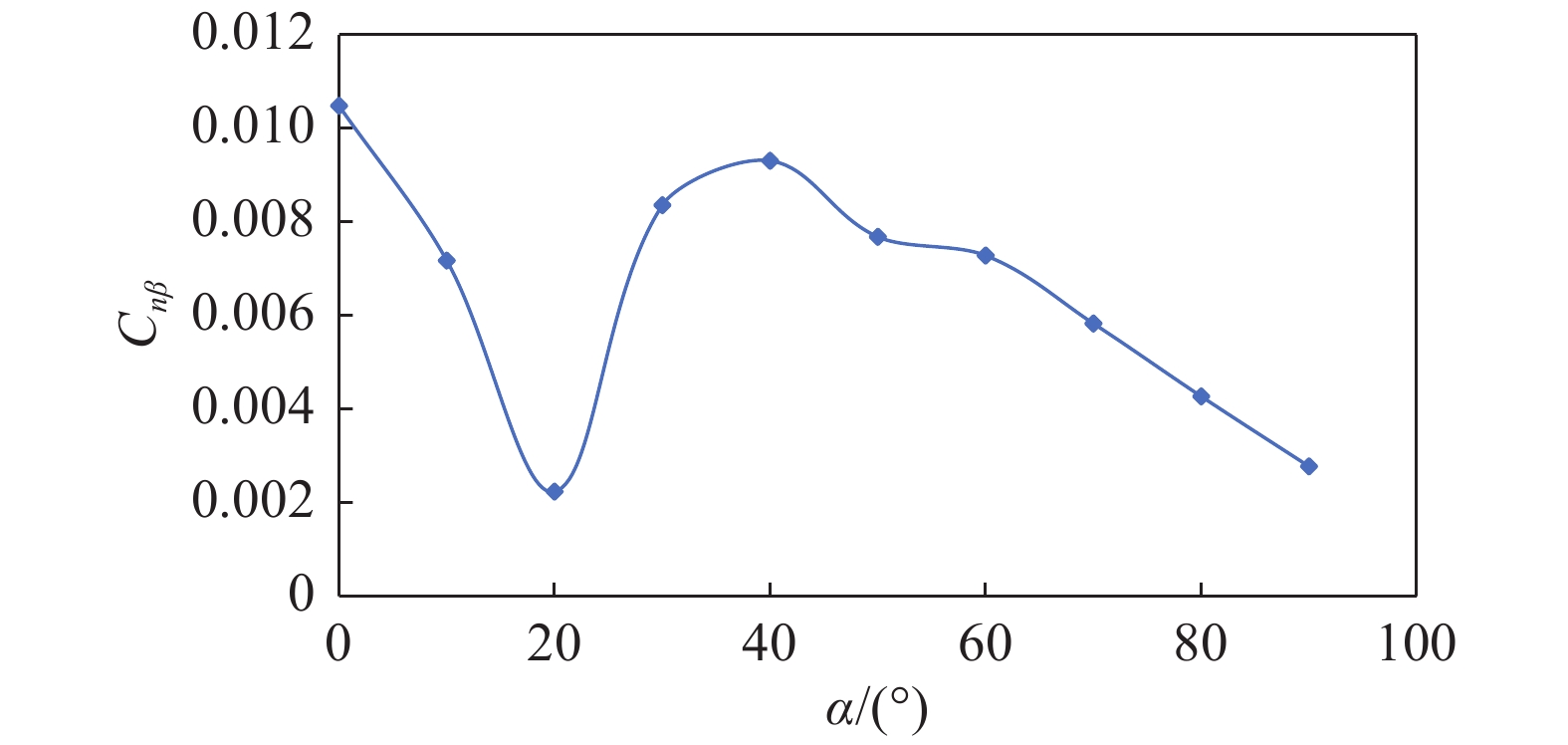

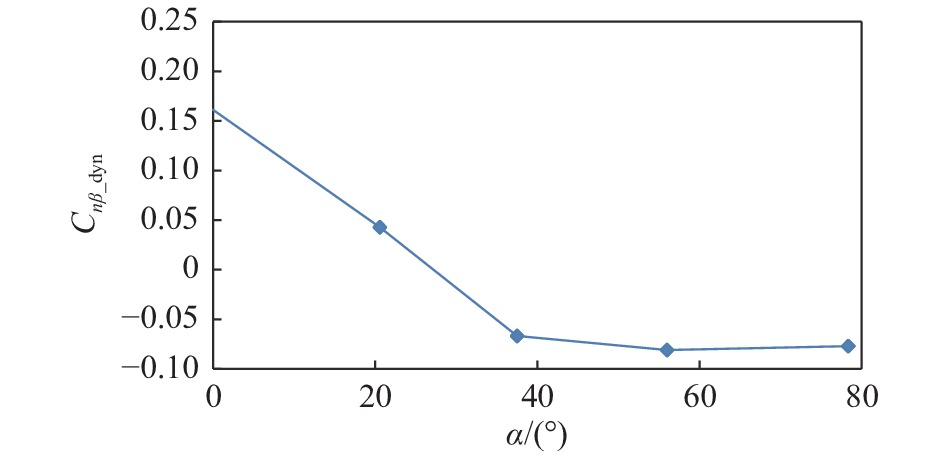

(1)高超声速状态。以Ma = 12为例,取前翼上反纵向配平状态,计算星舰的横、航向气动导数Clβ与Cnβ,结果如图20、图21所示。显然,在星舰典型的60°~70°攻角工况,气动导数Clβ为负,横向是静稳定的。但是正如文章开头直观的看法,由于侧向压心过于靠前,Cnβ在极宽的范围内都为正,意味着星舰风标不稳定。

|

图 20 Ma = 12时的Clβ曲线 Fig.20 Clβ curve at Ma = 12 |

|

图 21 Ma = 12时的Cnβ曲线 Fig.21 Cnβ curve at Ma = 12 |

然而,不能因为Cnβ为正就得出星舰横航向静不稳定的结论。因为星舰使用BTT控制,实际的滚转机动是绕速度矢旋转,而不是简单的体轴系滚转。对于横侧稳定性,滚转、偏航轴有显著的耦合作用。

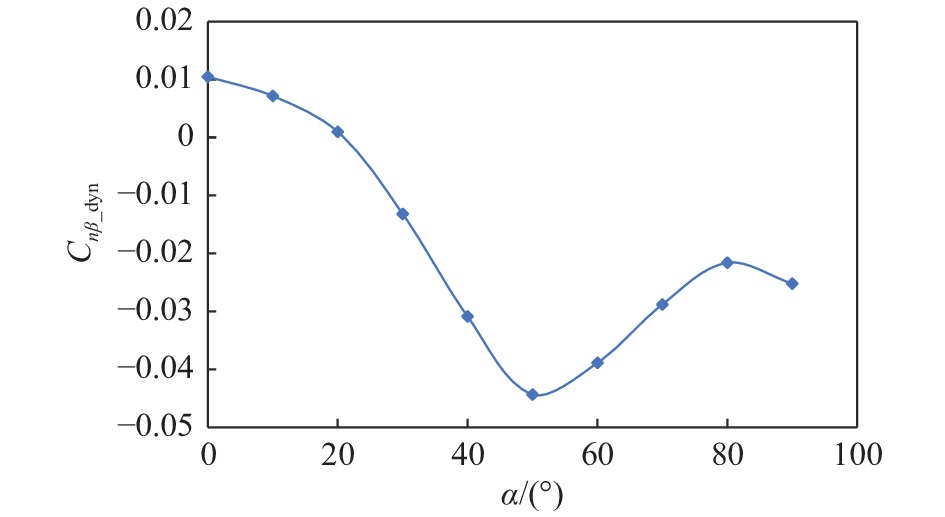

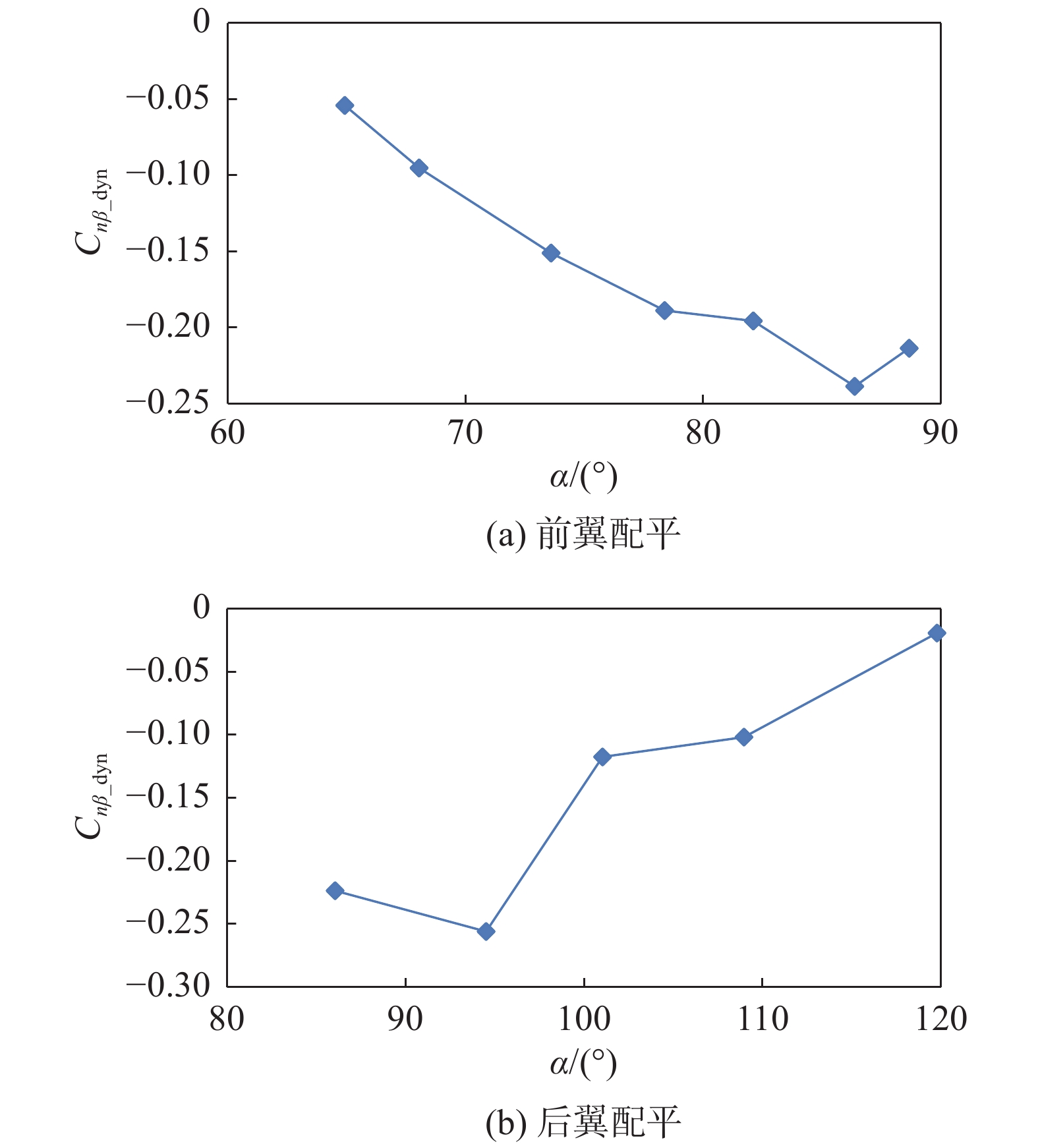

参考航天飞机轨道器设计经验,其高速飞行时也出现了马赫数Ma大于2时Cnβ不稳定的情况,为此使用了更为准确的荷兰滚模态判据Cnβ_dyn来确定飞行器的横航向静稳定性[19]。根据星舰参数,保守地取偏航轴与滚转轴惯量比Iy/Ix为7(一般为10左右),计算Cnβ_dyn如图22所示:可见在20°以上相当宽的攻角区间内,Cnβ_dyn为负,即星舰横航向是静稳定的;而在20°以下小攻角区间,星舰横航向反而是静不稳定的。

(2)超声速状态。马赫数Ma = 2状态(质心位置0.58),星舰航向压心在极宽的攻角范围均位于质心之前,但是核算Cnβ_dyn可知(图23),星舰在攻角27°~80°区间均能保证横航向静稳定。

|

图 22 Ma = 12时的Cnβ_dyn曲线(前翼配平) Fig.22 Cnβ_dyn curve at Ma = 12(Trim of front wing) |

|

图 23 Ma = 2状态Cnβ_dyn曲线(前翼配平) Fig.23 Cnβ_dyn curve at Ma = 2(Trim of front wing) |

(3)亚声速状态。马赫数Ma = 0.8状态的Cnβ_dyn如图24所示,结果表明在攻角65°~120°附近工况,星舰横航向静稳定。

|

图 24 Ma = 0.8状态Cnβ_dyn曲线 Fig.24 Cnβ_dyn curve at Ma = 0.8 |

根据前述可知,星舰在飞行弹道典型攻角工况,尽管由于没有垂尾或腹鳍,导致Cnβ不稳定,但是根据Cnβ_dyn耦合失稳判据,由于大攻角横向静稳定性及较大惯量比显著的补偿作用,其横航向是静稳定的。星舰采用无尾布局,通过规避不利的小攻角区间、在有利的大攻角区间飞行,既能保证稳定性要求,又能简化气动、结构、防热等设计,减小了质量代价,出色地实现了总体方案优化。

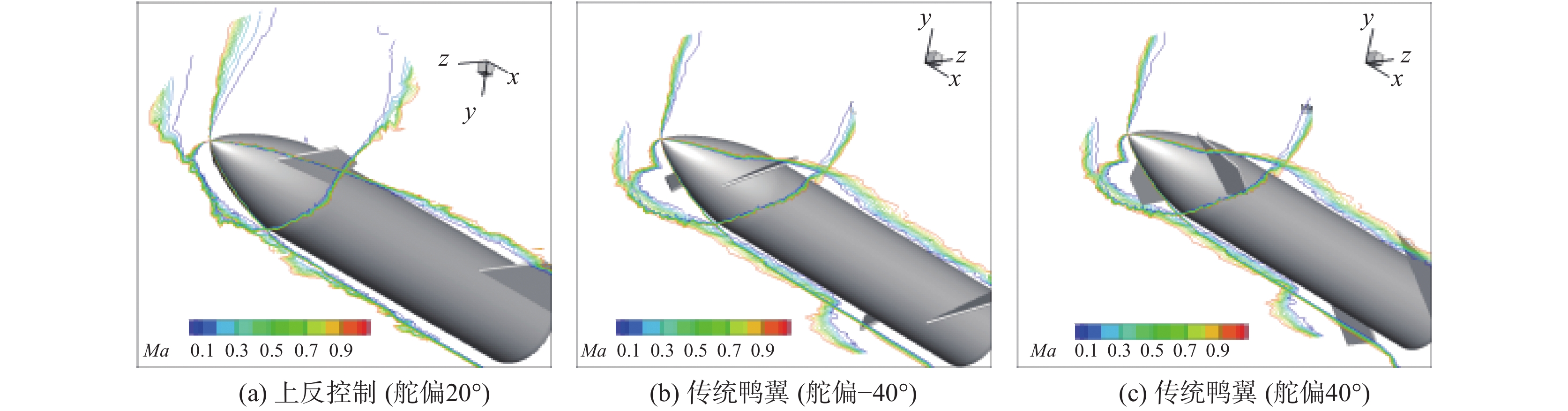

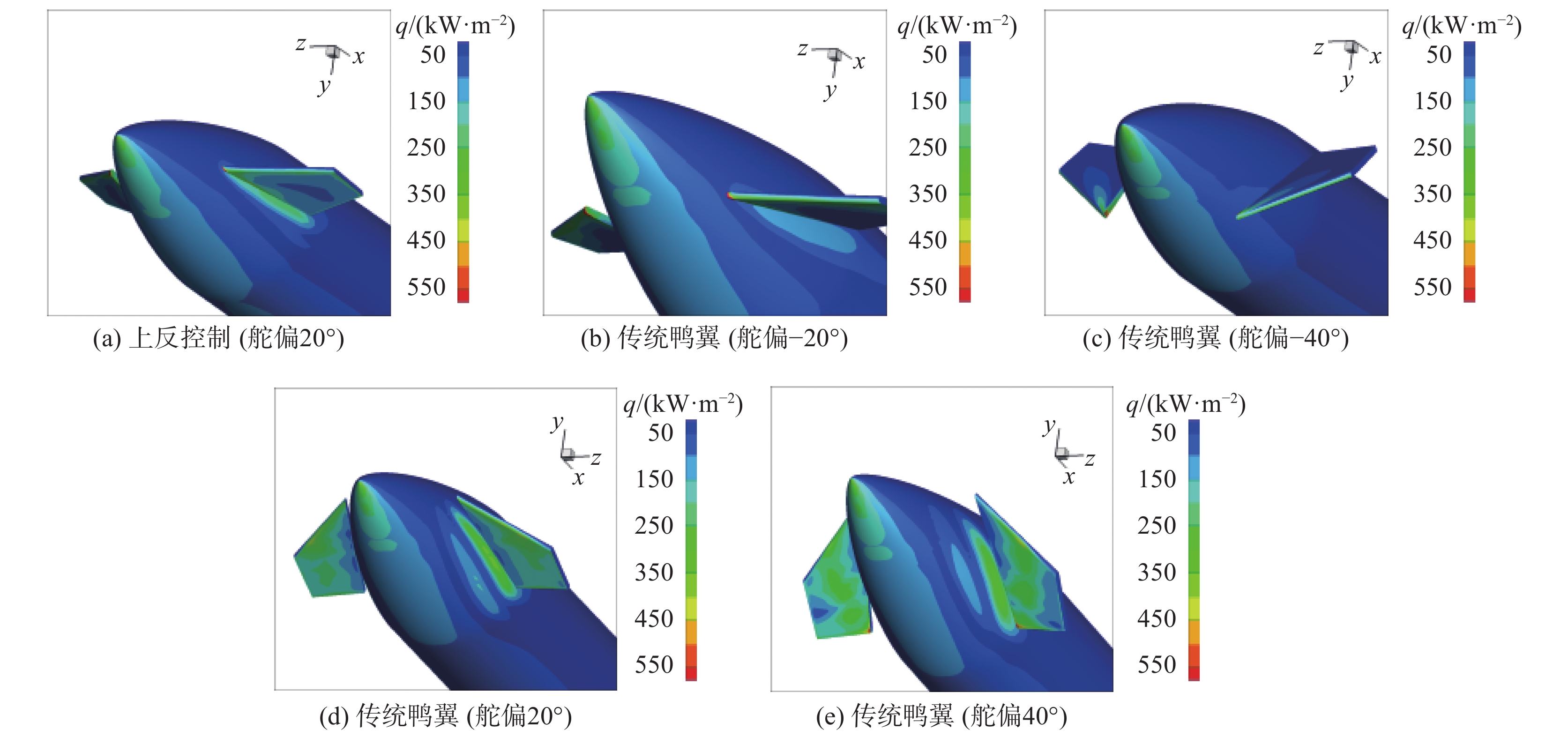

3.4 上反控制问题 3.4.1 控制方式对比上反控制方式在飞行器设计中极少见。为分析星舰采用这一设计的理由,将前翼铰链线改为传统的与机体纵轴近垂直配置的方式,按照传统鸭翼偏转形式进行控制,对比分析舵效及热环境。

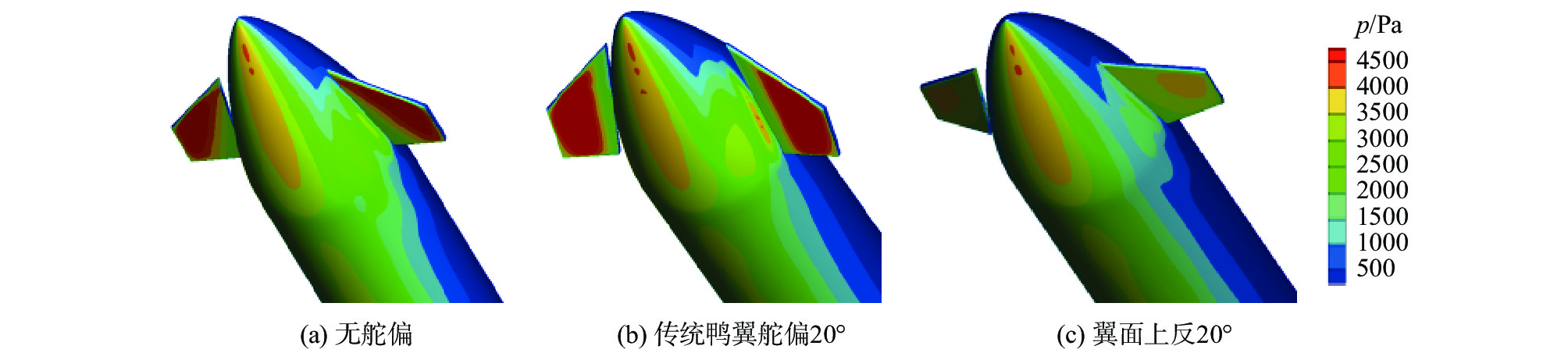

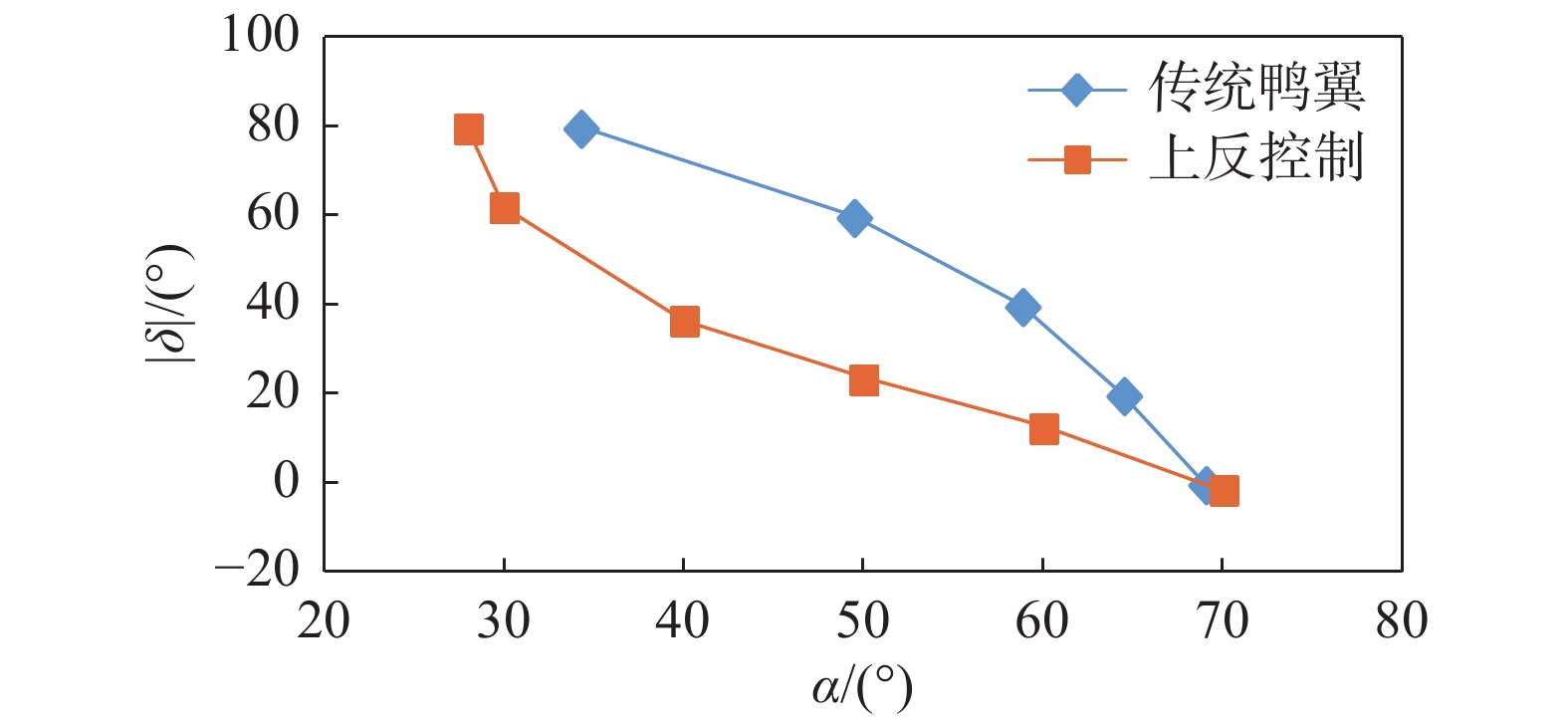

(1)舵效比较。根据Ma = 12状态的俯仰力矩曲线(图13),可以发现:上反控制在零攻角附近舵效极低,这是因为零攻角附近翼面迎风面积很小,基本与气流平行,改变上反角并不能大幅增加翼面升力。而传统的全动鸭翼/平尾则相反,偏转舵面能显著改变迎风面积,基本与偏转角呈正弦关系,压力分布也会明显增大,因此舵效较高。但是当攻角增大,受头激波不对称分布影响,上反控制通过翼面上反显著改变压力分布及升力大小,进而显著改变星舰俯仰力矩及配平特性,效率较高;而传统鸭翼大攻角状态翼面压力受舵偏变化影响较小,舵效相对要小、配平能力偏弱,典型状态不同形式舵偏对压力分布改变对比见图25。因此,传统鸭翼与上反鸭翼两者舵效随攻角变化特性正好相反:小攻角区,传统鸭翼占优,大攻角区,上反方式占优。图26中给出了鸭翼两种配置方式配平能力的比较。

|

图 25 上反控制/传统鸭翼翼面压力对比(Ma = 12、α = 60°) Fig.25 Pressure comparison between dihedral/traditional canard(Ma = 12、α = 60°) |

|

图 26 鸭翼两种配置方式配平能力比较 Fig.26 Trim ability comparison bewtween two canard configurations |

(2)热环境差异。观察上反控制的几何关系,上反保证了翼面迎背风关系不变,舵-体干扰区变化小,防热瓦保护区域固定。随着上反角增加,前翼翼面热环境得到改善(图27)。而传统鸭翼大角度负偏会导致翼尖叉出弹体,尖点高热,前缘和翼背面热流增大;大角度正偏则激波-激波干扰严重,翼面干扰区、机体干扰区扩大,翼体结合部缝隙大幅打开,暴露翼根,高热范围扩大,防热负担剧增(见图28)。

综合上述分析,针对高超声速段大攻角飞行工况,传统鸭翼配置方式暴露出舵效降低、热环境恶劣的缺点,而上反控制方式具有明显的高效、低热的优势。

|

图 27 上反/传统鸭翼流场对比(Ma = 12、α = 60°) Fig.27 Flow field comparison between dihedral/traditional canard(Ma = 12、α = 60°) |

|

图 28 上反/传统鸭翼表面热流分布对比(Ma = 12、α = 60°) Fig.28 Surface heat flux comparison between dihedral/traditional canard(Ma = 12、α = 60°) |

从星舰再入攻角需求来看,超声速使用攻角大于70°,亚声速大于90°,考虑一定的余量,同时结合3.3节配平特性分析结果,仅使用一对前翼不能保障低速段,特别是亚声速段减速及翻滚机动的需求,增加后翼控制显著改善了这一情况,可以将亚声速使用攻角拓展至120°,实现了与弹道末段推力矢量控制着陆的有效衔接。其次,考虑到低速大机动需要保有足够的控制裕度,如果兼顾滚转通道控制,一对前翼负担过重,增加后翼可以根据实际情况灵活分配控制权重,显著提高飞行器控制裕度。再次,考虑到载荷质量与尺寸的变化可能带来的质心位置变化,增加后翼增大了星舰的质心许用范围。

3.5 热环境与热防护问题(1)模拟高超声速段弹道。模拟计算星舰高超声速段再入弹道,以评估热环境影响。根据图7,简单地取初速7500 m/s,高度125 km,弹道倾角为零,质量140 t。为简化弹道制导计算工作,设置纵向60°定攻角、侧向不机动的飞行方式,弹道大致满足高空平飞及15 min高超声速段飞行时间要求,飞行时间较航天飞机轨道器再入过程30 min以上大幅减少。图29中给出弹道变化过程,并与航天飞机轨道器再入弹道进行了对比[18]。因是定性分析,弹道高度、飞行时间与公布状态大致相近,热环境不会发生规律性差异。

|

图 29 再入弹道高度变化及对比(高超段) Fig.29 Height curve of reentry trajectory(Hypersonic section) |

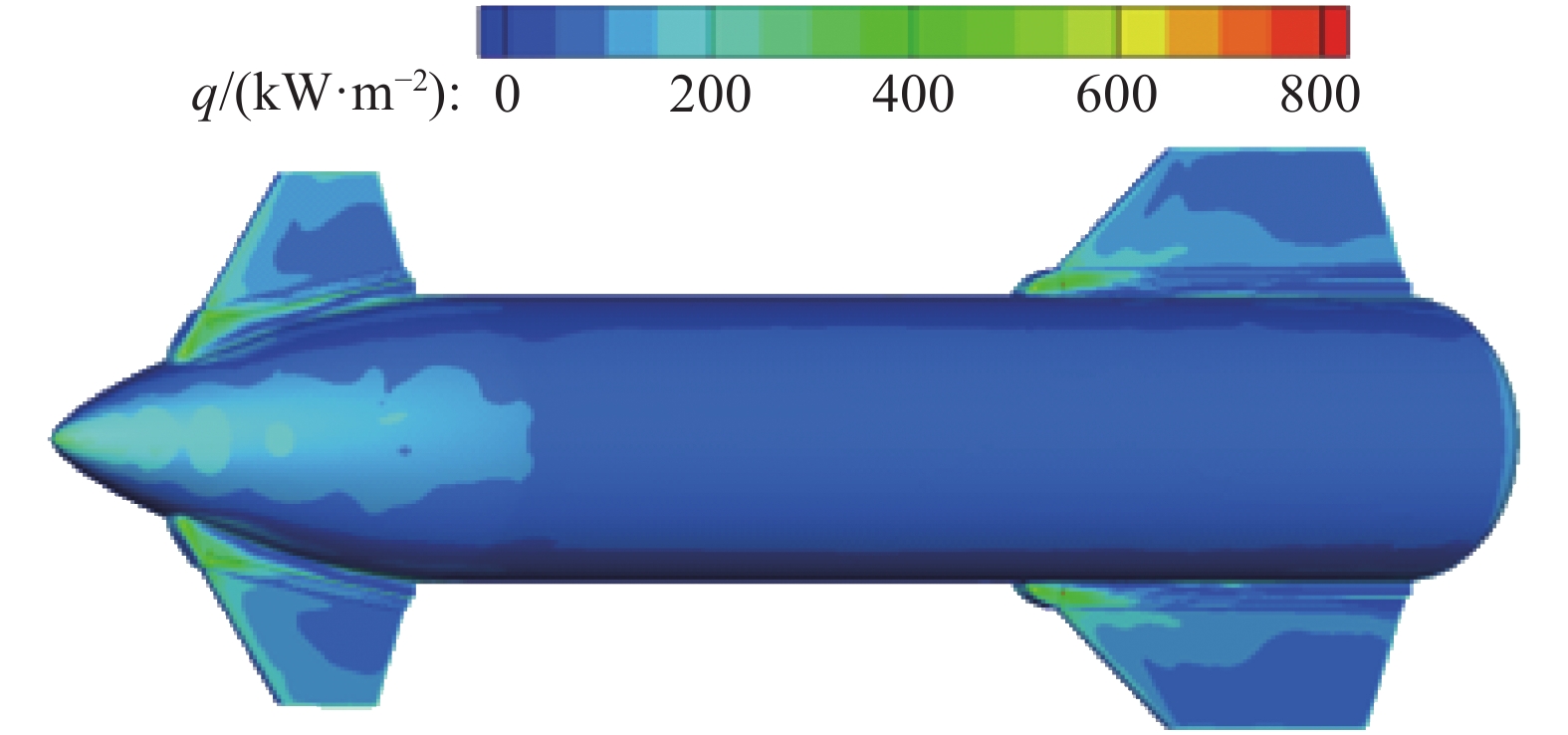

(2)热环境计算结果。表3给出了星舰与航天飞机STS-1弹道热环境计算结果。从计算数据可见:星舰端头部位热流高于航天飞机轨道器,大面积区热流与航天飞机轨道器相当。而从总加热量来看,星舰端头及大面积区比航天飞机轨道器小了2/3以上。因此总体而言,星舰热环境较航天飞机轨道器要缓和,热防护设计难度有所降低。

| 表 3 星舰与航天飞机轨道器热环境数据对比 Table 3 Thermal environment comparison between Starship and Space shuttle Orbiter |

|

|

图30给出了星舰迎风面热流云图(高度65 km,速度7000 m/s,攻角60°,前翼上反20°)。星舰全机最大热流部位为铰链缝隙附近、翼安装基座及端头区,三者热流基本相当。整体而言星舰热环境并不严酷,头部的鸭翼设计并未产生严重的高热问题,这得益于星舰高效的减速能力以及大攻角飞行钝面迎风的减热作用。

|

图 30 星舰热流云图 Fig.30 Contour of heat flux of Starship |

(3)热防护设计。星舰迎风面采用防热瓦进行热防护,端头及大面积迎风面、翼前缘及迎风面、铰链缝隙均敷设蜂巢状防热瓦,活动铰链处使用金属密封设计,见图31。由于全机热环境并不严酷,机体采用了耐高温的钢材料,防热材料种类得到简化,没有使用昂贵的C-C类材料,背风面也没有设置隔热毡。星舰使用的TUFROC防热瓦与C-C材料耐温能力相当,经过了X-37B的飞行试验验证,重复使用温度上限1650 ℃,一次性使用温度上限1982 ℃,平均密度约0.4 g/cm3,而成本大幅降低(为C-C的1/10),生产周期大大缩短(为C-C的1/6)[20]。

|

图 31 星舰外敷防热瓦状态 Fig.31 Starship with TUFROC TPS |

SpaceX公司强调尽量简化生产制造工艺、使用成熟材料与制造方法,缩短生产周期与费用。简洁的气动布局与总体设计为生产制造带来了以下好处:

1)机体为轴对称的曲线锥-柱组合体,机翼采用梯形翼面,没有复杂的翼型剖面,均由简单的型面构成,有利于加工成型,可大大减少复杂的成型工艺以及铣削等机加工作量。机体结构及燃料储箱材料采用便宜的工业级304不锈钢,制造难度较航天飞机或X-37B等飞行器大大降低。

2)柱段方便布置大容量液体燃料压力储箱,提高装载效率。通过订制类似管材的整体桶形件,省去了传统的板材卷焊加工过程,制造工作量大大减少。

3)规则的外形使金属承力结构方便采用经典高效的蒙皮+桁条+环框的结构形式,工艺成熟;曲线头锥瓜瓣件开始采用冲压件分段焊接工艺,后优化改为一次拉伸成型工艺,效率高、型面光滑。

4)简单型面使得防热瓦的设计与敷设工作大大简化,防热瓦规格简化为有限的几种,通用性提高,能进行规模化生产,备件充足,一旦出现问题可快速更换。反观航天飞机,几乎每块防热瓦的形状尺寸都不一样,无法互换,需要定制,导致生产制造与安装成本极高、周期长,成为再次发射技术准备工作中的瓶颈。

5)星舰-超重运载系统采用串联布局形式,没有类似航天飞机的外部燃料箱,迎风面无需设置与燃料箱的分离连接结构,也不用给燃料输送管路开口、考虑舱门的开闭与防热密封;由于采用垂直降落,迎风面也无需布置活动的起落架舱门。这些设计有助于保持迎风面结构的完整,简化了设计,降低了再入阶段的防热风险。

4 结 论本文选取的CFD计算状态有限,要分析星舰全弹道、全状态气动特性,进行深入、细致、准确的性能评估是远远不够的。但通过选取典型状态,针对方案主要问题开展初步分析,对星舰独特的气动布局形成如下基本认识:

1)星舰再入弹道全程均为大攻角飞行工况,纵向按照大攻角工况进行自配平设计,排除小攻角配平的可能性,规避了兼顾小攻角飞行带来的配平、稳定、操纵等诸多矛盾;星舰典型飞行工况具有高阻低升特点,减速性能出色。

2)星舰采用无尾布局、四翼上反控制,简化设计的同时保证了大攻角横航向稳定与宽速域高俯仰控制效率,四翼控制增大了配平攻角范围,进一步提高了控制裕度与舵偏分配的灵活性,使得星舰能够适应更宽的质心变化范围;

3)得益于优异的高空减速性能,星舰再入返回弹道热环境较航天飞机轨道器要缓和,防隔热难度降低,热防护方案得到了简化;同时星舰的简洁外形简化了结构与热防护系统设计、生产与装配工作,大幅减少了制造成本与翻修工作量,降低了全寿命周期费用。

综合来看,作为一型重复使用的升力式再入返回飞行器,得益于目标明确、清晰梳理了设计需求,星舰目前的技术状态较航天飞机轨道器等可比案例具有方案更简洁、使用更便捷、成本更低廉、维护更方便的特点。我们应予以关注,消化吸收其有益经验,增进对此类飞行器气动布局设计的认识。

| [1] |

NASA. Option a source selection statement final[EB/OL]. 2021. http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/option-a-source-selection-statement-final.pdf

|

| [2] |

SpaceX. Make life multiplanetary 2016[EB/OL]. 2016. https://www.spacex.com/media/make_life_multiplanetary-2016.pdf

|

| [3] |

JEFF F. SpaceX‘s Starhopper completes test flight, [EB/OL]. 2019[2019-8-27]. https://spacenews.com/spacexs-starhopper-completes-test-flight.

|

| [4] |

SpaceX. Starship takes flight [EB/OL]. 2020. https://www.spacex.com/updates/starship-150m-hop/index.html

|

| [5] |

SpaceX. Starship SN6 150m flight test [EB/OL]. 2020. https://www.youtube.com/watch?v = MdAKrzOLQTg.

|

| [6] |

SpaceX Starship SN8 takes flight [EB/OL]. 2020. https://www.spacex.com/updates/starship-sn8-takes-flight/index.html

|

| [7] |

SpaceX. Starship SN9 high-altitude flight test [EB/OL]. 2021. https://www.spacex.com/updates/starship-sn9-flight-test/index.html

|

| [8] |

SpaceX. Starship SN10 high-altitude flight test [EB/OL]. 2021. https://www.spacex.com/updates/starship-sn10-flight-test/index.html

|

| [9] |

SpaceX. Starship SN11 high-altitude flight test [EB/OL]. 2021. https://www.spacex.com/updates/starship-sn11-flight-test/index.html

|

| [10] |

SpaceX. StarShip SN15 [EB/OL]. 2021. https://www.spacex.com/updates/starship-sn15-flight-test/index.html

|

| [11] |

薛普, 苏伟, 董超, 等. 美国太空探索技术公司“星船”项目简介及研究进展分析[J]. 中国航天, 2020(8): 48-52. XUE P, SU W, DONG C, et al. Brief introduction and research progress analysis of the SpaceX's Starship program[J]. Aerospace China, 2020(8): 48-52. DOI:10.3969/j.issn.1002-7742.2020.08.013 (in Chinese) |

| [12] |

张宇佳, 左光, 徐艺哲, 等. Starship新型舵面形式气动特性数值模拟[J]. 航空学报, 2021, 42(2): 624058. ZHANG Y J, ZUO G, XU Y Z, et al. Numerical simulation on aerodynamic characteristics of new type control surface of Starship[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(2): 624058. (in Chinese) |

| [13] |

Everyday Astronaut. Starbase tour and interview with ElonMusk[EB/OL]. 2021. https://everydayastronaut.com/starbase-tour-and-interview-with-elon-musk

|

| [14] |

Everyday Astronaut. Starship and its Belly flop maneuver[EB/OL]. 2021. https://everydayastronaut.com/starships-belly-flop-maneuver

|

| [15] |

SpaceX. Make life multiplanetary 2017[EB/OL]. 2017. https://www.spacex.com/media/make_life_multiplanetary-2017.pdf

|

| [16] |

龙雪丹. 超重-星舰运输系统及其未来影响简析[J]. 飞航导弹, 2021(8): 32-35. |

| [17] | |

| [18] |

FINDLAY J T, KELLY G M, HECK M L. Reconstruction of the 1st shuttle (STS-1) entry trajectory, NASA-CR-3561 82N28313[R].

|

| [19] |

SURBER T E, OLSEN D C. Space shuttle orbiter aerodynamic development[J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 1978, 15(1): 40-47. DOI:10.2514/3.57286 |

| [20] |

STEWART D, LEISER D. Lightweight TUFROC TPS for hypersonic vehicles[C]// 14th AIAA/AHI Space Planes and Hypersonic Systems and Technologies Conference, Canberra, Australia. Reston, Virginia: AIAA, 2006: 7945. doi: 10.2514/6.2006-7945

|

2022, Vol. 40

2022, Vol. 40