战斗机主要是用于保护我方运用制空权以及摧毁敌人使用制空权之能力的军用机种,以空/空作战为主要模式。进入21世纪以来,欧美等国基于先进作战理念的战斗机相继问世。2005年F-22战斗机开始在美国空军服役,2006年美国F-35战斗机首飞。2010年俄罗斯T-50战斗机首飞,苏-57已于2021年装备部队。为了应对未来日益复杂空中战场环境,新一代战斗机的研发已经成为各主要军事大国的发展重点,是抢占新军事制高点的重要竞争领域。

关于新一代战斗机布局的具体特征并未形成定论。杨伟[1]提出跨代战斗机是未来空中作战体系中具有远程、穿透、强感知、强火力和快速决策能力的强有力的骨干节点平台。张继高[2]提出随着推力矢量等技术的突破,战斗机向放宽航向静稳定度扩展逐渐具备条件,未来战斗机的气动布局很可能是飞翼气动布局形式。王海峰[3]提出随着作战需求和军事科技的进一步发展,下一代作战飞机隐身需求逐步趋向全向、全频段,飞机布局进一步扁平化,可通过推力转向获得控制力矩,完美解决了下一代作战飞机隐身及飞控的需求。张文宇等[4]对国外下一代战斗机发展情况进行了研究,初步分析判断未来战斗机在飞行性能上倾向于超声速高机动能力,隐身能力将向飞机全向发展。

目前,新一代战斗机相关研究主要集中在战斗机能力需求方面[5-17]。要形成跨代优势的战斗机设计,其所用翼型设计上也需要有所创新和突破。本文以战斗机气动布局为着眼点,分析其所用翼型的发展趋势,进而展望新一代战斗机对翼型的需求。

1 战斗机气动布局发展及其翼型发展趋势气动布局是实现战斗机飞行性能的基础,飞行器气动布局的每一次技术进步,都会对飞行器的性能带来巨大的飞跃。纵观战斗机的发展历史,战斗机气动布局的发展规律大致如下。

第一代战斗机气动布局。此时发动机的推力较小,战斗机只能在中、低空进行亚声速飞行,且飞行也被限制在小迎角范围内。该代战斗机气动布局采用平直机翼,代表机型有美国的P-51(图1)和前苏联的雅克-3等。

|

图 1 P-51 Fig.1 P-51 |

第二代战斗机气动布局。此时战斗机以涡轮喷气发动机为动力,最大飞行速度达到超声速,飞行高度达到高空,飞行仍也被限制在中小迎角范围内。此时战斗机为了突破声速,气动布局上开始采用后掠机翼。代表机型有前苏联的米格-21战斗机(图2)等。

|

图 2 米格-21 Fig.2 A MiG-21 fighter |

第三代战斗机气动布局。此时战斗机以涡轮风扇发动机为动力,在保持高空高速飞行能力的基础上,实现了大迎角机动。该阶段战斗机气动布局的机翼前通常布置有前边条或者鸭翼,利用边条涡或鸭翼涡与机翼前缘涡之间有利干扰耦合,提升飞机中大迎角的升阻特性和失速特性。同时采用机翼前缘机动襟翼,抑制气流分离。代表机型有美国的F-16战斗机和法国的阵风战斗机(图3)等。

|

图 3 阵风战斗机 Fig.3 Schematic diagram of Rafale fighter |

第四代战斗机气动布局。此时战斗机以大推力涡轮风扇发动机为动力,可实现超声速巡航;装备推力矢量喷管,实现可控的失速和过失速机动;机翼与机身上部采用融合设计形成升力体,可提高升力、降低阻力;气动布局主棱边采用平行原理,武器内置,垂尾外倾,雷达反射截面相比上代战斗机明显降低。代表机型有美国的F-22战斗机(图4)和俄罗斯的Su-57战斗机等。

|

图 4 F-22战斗机 Fig.4 Schematic diagram of F-22 fighter |

机翼是实现战斗机飞行性能最主要的部件,翼型是组成机翼的基本元素。对于战斗机这类小展弦比薄机翼,虽然平面形状对机翼的气动特性起着主要作用,但是翼型的设计仍然十分重要。其中,翼型的弯度关系到战斗机的亚、跨声速机动能力,翼型的前缘形状与机翼三维分离涡的生成和发展关系密切,从而影响战斗机的大迎角升阻特性。与此同时,翼型的跨声速升阻比、阻力发散边界和超声速阻力特性对战斗机的跨声速巡航以及超声速巡航能力有重要的影响[18-19]。

不同的气动布局形式满足不同代战斗机能力需求,不同能力需求也牵引着战斗机机翼翼型的发展。为应对不同的性能需求,现有战斗机所用翼型的发展趋势大致如下。

第一代战斗机气动布局主要注重飞机平台的中小迎角下的亚声速飞行性能,因此选择的翼型的头部丰满,厚度较厚,通常大于10%,弯度通常大于3%,具有低速升阻比大和升力特性好的特点。表1给出了典型第一代战斗机气动布局使用的翼型。图5给出了前苏联雅克-18使用的CLARK–YH翼型示意图。

|

图 5 CLARK–YH翼型示意图 Fig.5 CLARK–YH airfoil |

第二代战斗机气动布局主要注重飞机平台超声速飞行性能。因为此阶段战斗机所用的发动机推力水平有限,尽可能减小跨超声速阻力是气动上主要的设计点。第二代战斗机采用的翼型为减小激波阻力,翼型通常采用厚度较小的对称翼型,翼型厚度约为3%~6%,同时取消弯度。表2给出了典型第二代战斗机气动布局使用的翼型。图6给出了NACA 0006翼型的示意图。

|

图 6 NACA 0006翼型示意图 Fig.6 Schematic diagram of NACA 0006 airfoil |

第三代战斗机气动布局侧重超声速的气动特性,同时兼顾跨声速升力和失速特性。此阶段战斗机所用的发动机推力水平相比上一代已有明显的提升,机翼可以采用一定弯度范围内的翼型。一方面其对超声速阻力的影响在有限的范围内,平台阻力仍然满足超声速飞行性能要求,同时提升全机的跨声速飞行性能。表3给出了典型第三代战斗机气动布局使用的翼型。图7给出了NACA 64A204翼型的示意图。

|

图 7 NACA 64A204翼型示意图 Fig.7 Schematic diagram of NACA 64A204 airfoil |

第四代战斗机气动布局要求同时具备优异的 亚、跨、超声速飞行性能,此外还需求过失速机动、高隐身等能力。对于该代战斗机翼型,在隐身的约束条件下,气动上还需要在跨声速条件下具有高的巡航升阻比和高的阻力发散马赫数,以保证战斗机的航程;在超声速条件下具有低的超声速波阻,以提高战斗机的超声速巡航能力;在跨超声速设计点,纵向俯仰特性满足战斗机的巡航配平阻力小的需求。随着综合设计优化技术的发展,该代战斗机翼型不再采用标准的翼型或者简单的修形翼型,针对该代战斗机多设计点多学科的设计要求,通过综合优化技术形成适用于该代战斗机平台使用的专用翼型。目前第四代战斗机翼型作为一项核心技术并没有公开,无法查到相应的翼型数据。

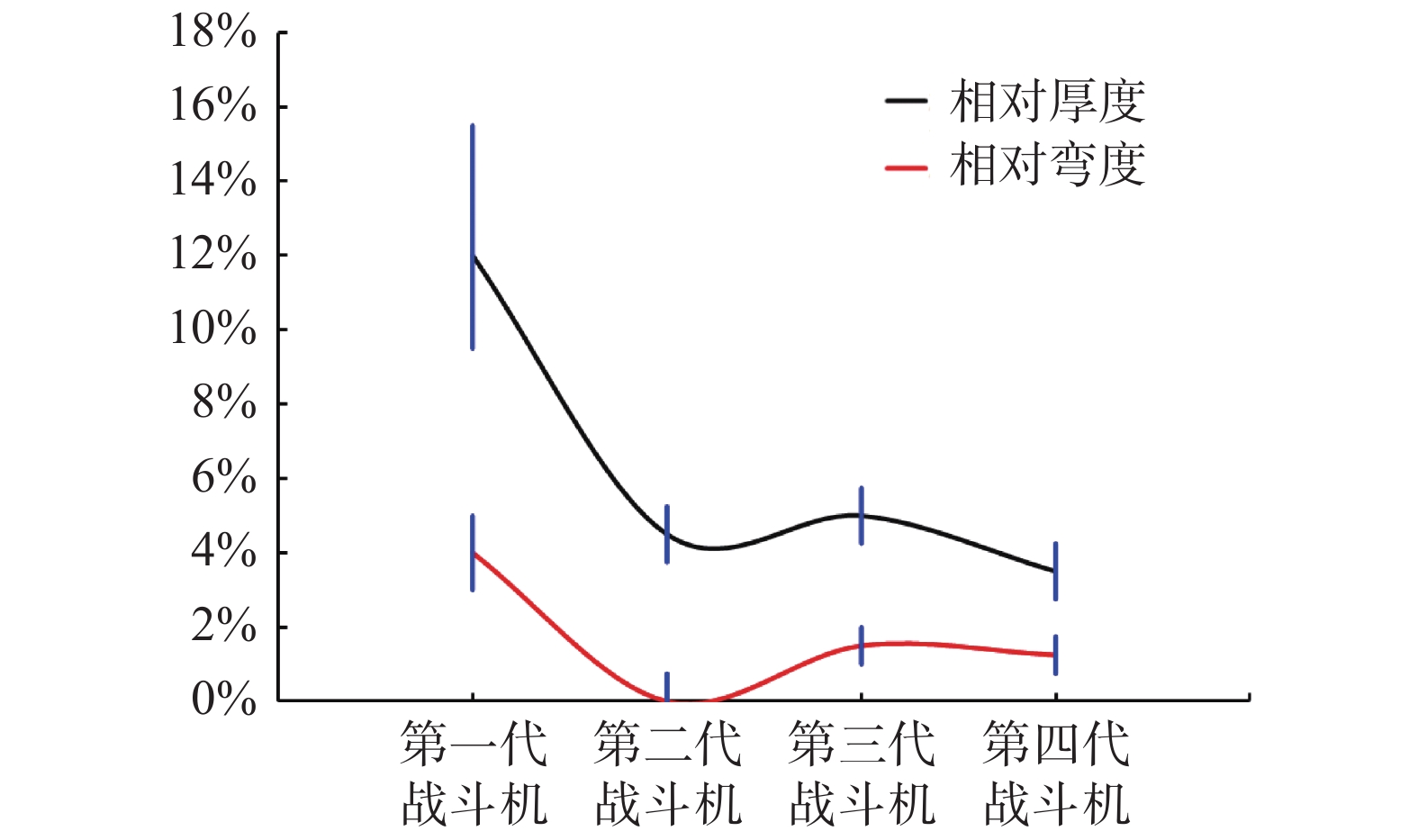

从战斗机翼型的发展来看,一方面从起初仅单一注重的低亚声速或超声速气动特性,发展到兼顾考虑亚跨超声速气动特性;另一方面从起初仅单一考虑气动性能需求,发展到现在兼顾考虑隐身等多学科的设计需求。同时,为适应上述发展需求,战斗机气动布局从起初采用标准的翼型逐渐发展到采用满足多设计点多学科设计要求的专用翼型。表4给出了不同战斗机气动布局对翼型性能的需求和不同代翼型的典型特点。图8给出了不同代战斗机气动布局翼型厚度/弯度的发展规律。

| 表 4 不同战斗机气动布局对翼型性能的需求和不同代翼型的典型特点 Table 4 Performance requirements on airfoils for different aircraft aerodynamic configurations |

|

|

|

图 8 战斗机翼型厚度/弯度的发展规律 Fig.8 The development of fighter airfoil thickness and camber |

未来战斗机面临的探测设备将覆盖雷达、红外、光学等多种频谱,涉及P波段到Ka波段的宽频段范围,为了应对未来日益复杂空中战场环境,下一代战斗机需要对现有战斗机形成跨代优势,将要求具备更高的隐身特性、更好的机动能力、更大的作战半径。

为实现未来战斗机将具备宽频隐身、大航程、高机动等能力需求,气动布局一方面需要进一步综合考虑隐身等专业的设计需求,另一方面需要尽可能的提高多设计点下平台的气动效率。

目前洛克希德·马丁公司公布的下一代战斗机概念方案强调宽频带的隐身性能和超声速性能;其概念方案机身细长,具有尖锐的机头棱边,机翼后缘带拐折,尾翼大幅度外倾,如图9所示。诺斯罗普•格鲁门公司和波音公司公布的下一代战斗机概念方案突出全向隐身特性,在气动布局上采用了无尾飞翼布局方案,如图10和图11所示。

|

图 9 洛克希德•马丁公司公布的新一代战斗机概念方案示意图 Fig.9 Conceptual sketch of the next generation fighter announced by Lockheed Martin |

|

图 10 诺斯罗普•格鲁门公司公布的新一代战斗机概念方案示意图 Fig.10 Conceptual sketch of the next generation fighter announced by Northrop Crumman |

|

图 11 波音公司公布的新一代战斗机概念方案示意图 Fig.11 Conceptual sketch of the next generation fighter announced by Boeing |

从已经公布的下一代战斗机气动布局概念方案看,气动布局均表现出机身扁平且翼身高度融合的特征。同时这些方案要么采用大倾角垂尾要么直接取消垂尾。

对于未来的战斗机,垂直尾翼已成为战斗机进一步提高性能的障碍。取消飞机垂尾所带来的最直接的问题是如何为飞机提供横航向稳定性和如何进行飞机的操纵控制。随着推力矢量、创新控制舵面、集成/自适应飞行控制系统以及高运算能力的数字处理器技术的应用,研制高机动的无尾战斗机已经成为可能。

为了使新一代战斗机在各种高度、各种姿态下的隐身性能和气动性能都得到较好的兼顾,超扁平无尾气动布局成为最可能的选择。与其他气动布局形式相比,超扁平无尾气动布局有以下几个优势[22]:一是取消垂尾,高度融合式的气动布局形式能明显减小飞机的雷达反射截面积(RCS),增强飞机的低可探测性;二是无尾消除了多翼面带来的阻力以及翼面之间的不利气动干扰,同时机翼与机身高度融合,可减小全机的浸润面积,提高全机的气动效率;三是取消了垂尾后,机体结构获得简化的同时,其重量也可明显减轻。

超扁平无尾气动布局形式无垂直安定面,且机身超扁平与机翼高度融合。为适应新一代气动布局形式,翼型有以下几个方面需求。

2.1 综合考虑气动隐身性能的需求隐身技术是提高未来战斗机生存能力和突防能力的有效手段,尤其是提高纵深打击能力的有效途径。为了实现新一代战斗机平台的RCS水平比当前第四代隐身战斗机降低一个数量级以上,并且向宽频段、全方位隐身方向拓展,新一代战斗机必须综合考虑隐身的设计需求。

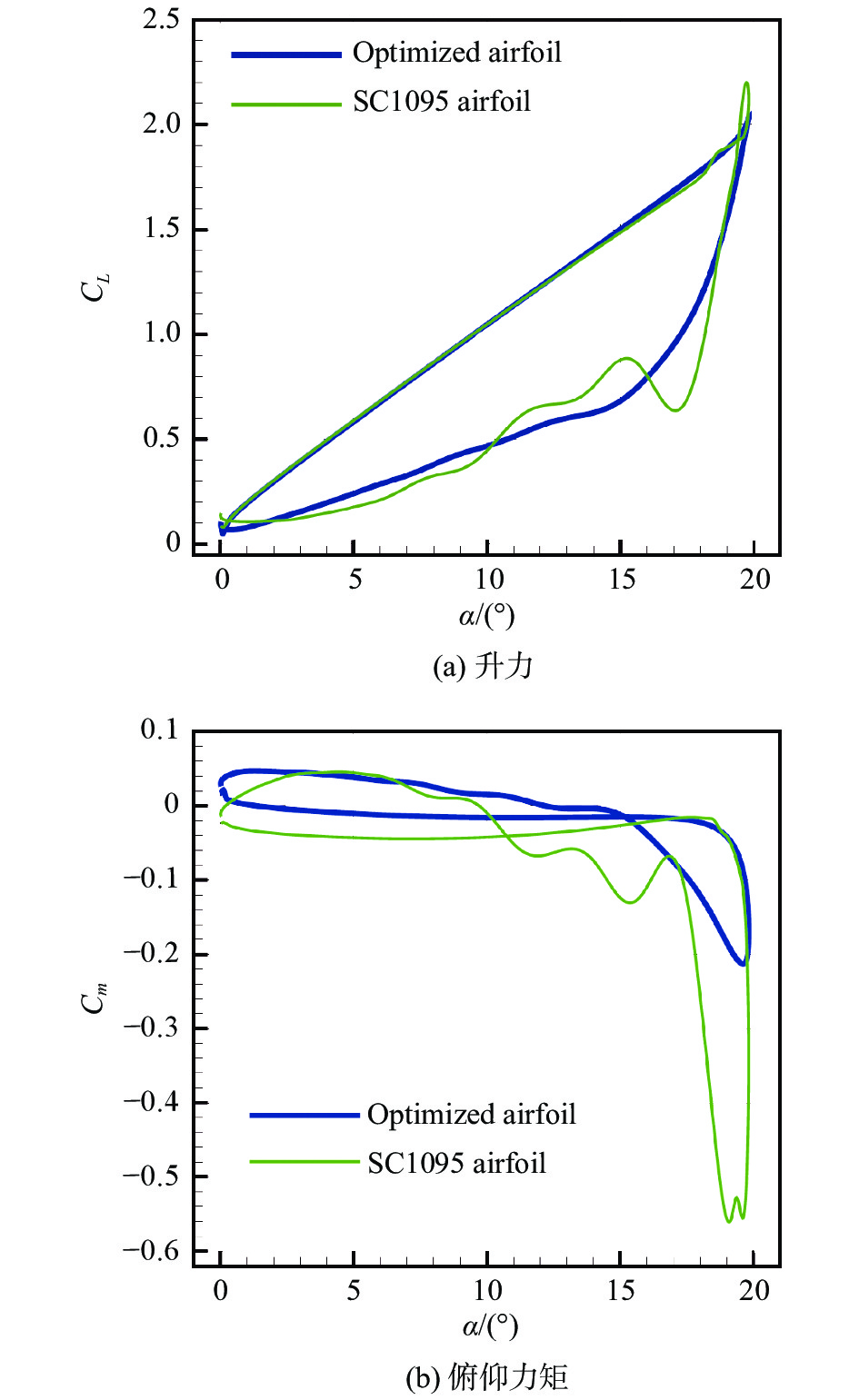

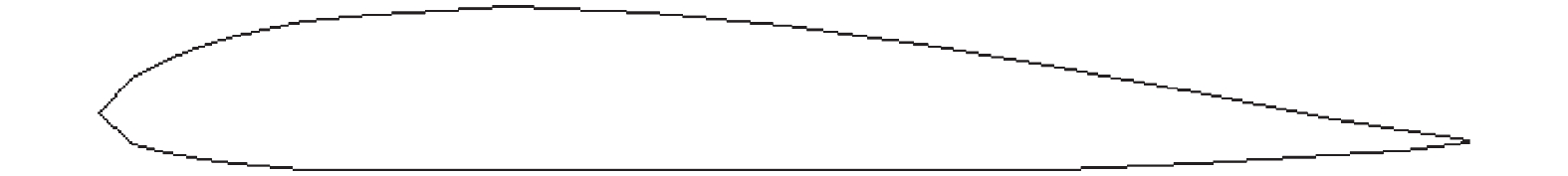

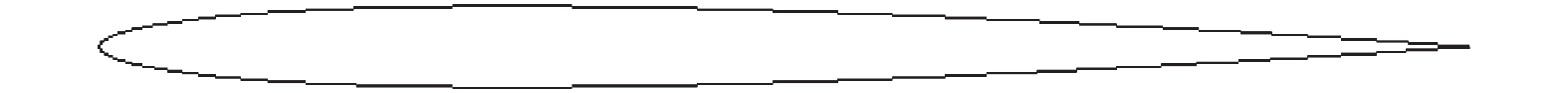

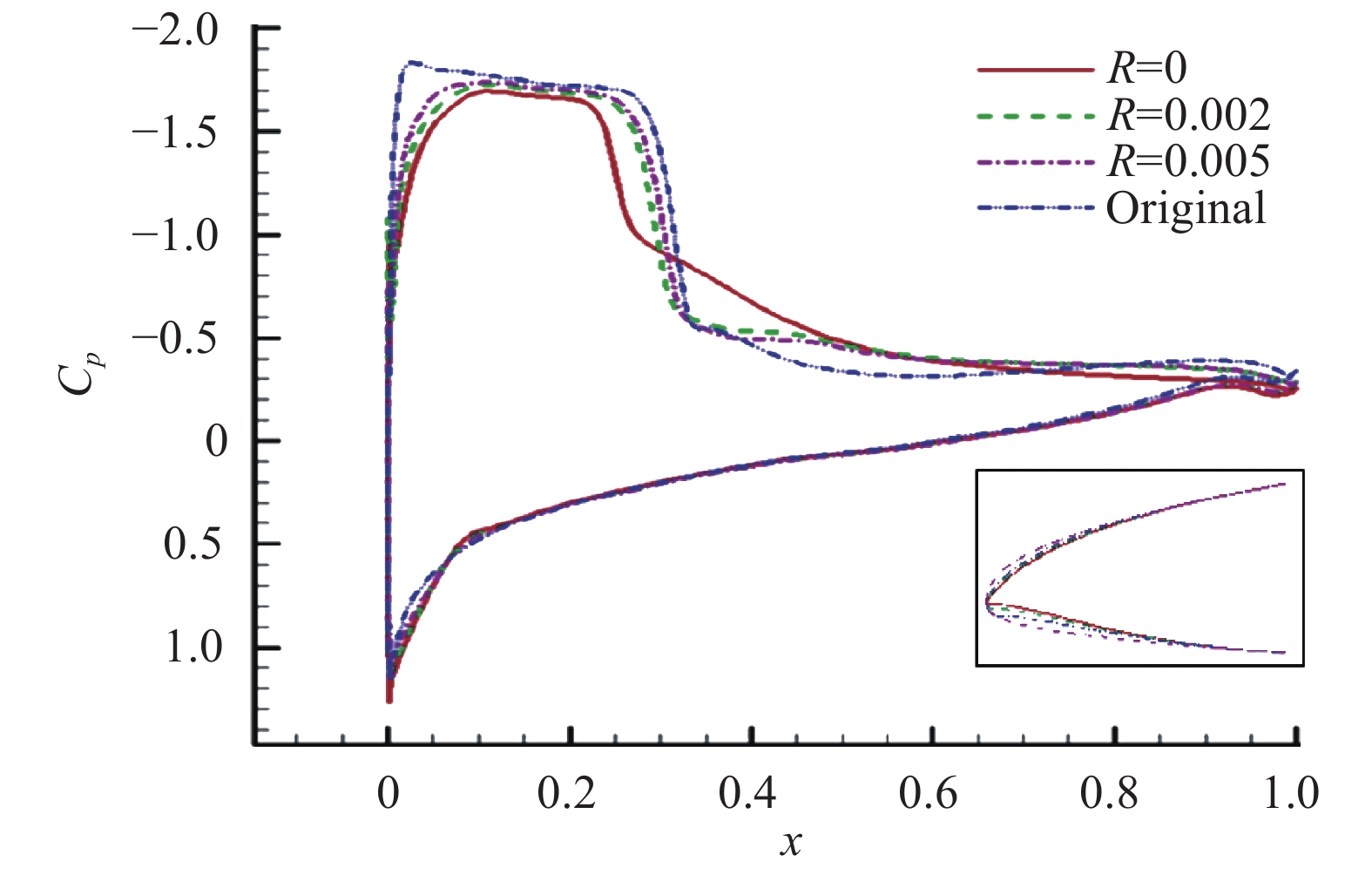

传统战斗机的机翼前缘处的曲面设计通常接近柱面形状,而隐身飞机较多地采用了薄尖劈形棱边设计,示意图见图12。这种设计可通过修形把镜面散射变为弱散射,提高机翼的隐身特性[23]。图13给出了不同前缘对某翼型气动特性的影响。图14出示了不同翼型前缘的空间流场结构示意图。结果表明,兼顾气动性能的战斗机机翼前缘半径不宜太小,良好的气动与隐身性能对战斗机翼型的要求是不同的。因此,寻求气动与隐身性能的协调优化设计已成为新一代战斗机翼型设计的关键。

|

图 13 不同前缘对翼型气动特性的影响 Fig.13 Effect of leading edge radius on the aerodynamic characteristics of airfoils |

|

图 14 不同翼型前缘的空间流场结构示意图 Fig.14 Flow fields aroundairfoil leading edges of different radius |

超扁平无尾气动布局形式机翼和机身高度融合,这种设计一方面飞机在相同的容积下的浸润面积更小,极大地减小了飞机的阻力[24];另一方面采用一体化翼面设计方法,飞机的机身合为机翼的一部分,也可以产生升力,进而提高飞机的升阻特性,同时机翼机身融合体可以消除传统战斗机布局机翼机身形成的角反射器,减小飞机侧向RCS,提高全机的雷达隐身能力[23]。伴随着相关技术的进步和成熟,超扁平无尾气动布局形式具有高效率的气动特性和良好的雷达隐身能力,已经成为未来战斗机发展的一个重要的方向,因此新一代战斗机的翼型设计需要适应这种新型气动布局的特点。

超扁平无尾气动布局形式战斗机平台可分为内翼部分和外翼部分,示意图见图15。其中内翼部分一方面要求实现传统战斗机机身的功能—满足发动机、武器、燃油和航电设备等机载系统的装载需求;另一方面还需要提供一定的升阻特性或保证全机的纵向安定度和匹配全机巡航状态纵向力矩。外翼部分是实现全机气动特性的主要部件,其翼型要求在跨、超声速飞行条件下,具有较小的激波阻力,同时还要求具有良好的低速大迎角失速特性。外翼部分翼型的设计思路与内翼部分截然不同。为适应这种机翼和机身高度融合的超扁平无尾气动布局形式,翼型的发展需综合考虑飞机内翼部分和外翼部分的设计需求。

|

图 15 某超扁平无尾气动布局形式战斗机的内外翼示意图 Fig.15 Sketch of the inner and outer wings of a fighter with ultra-flat tailless aerodynamic layout |

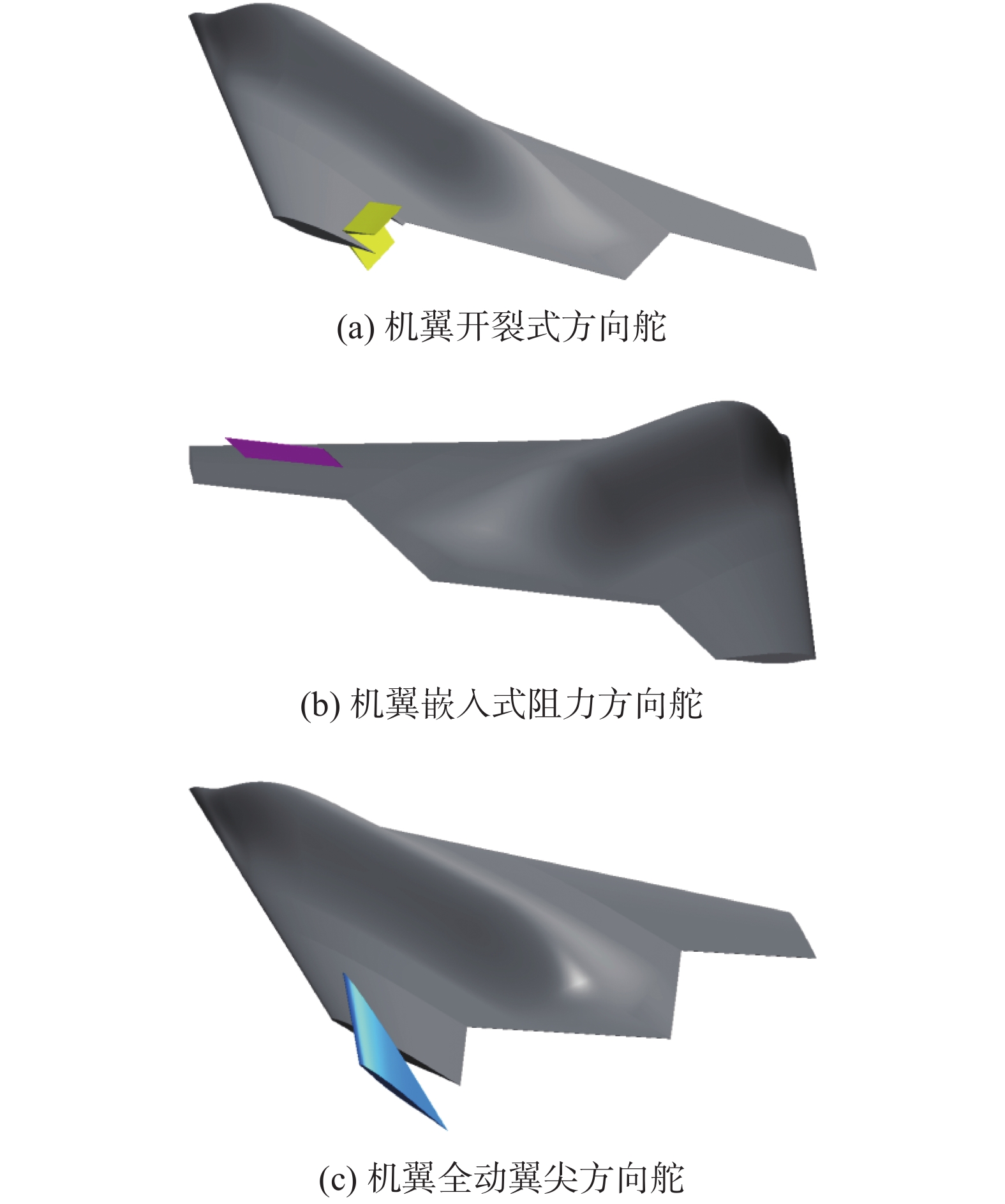

超扁平无尾气动布局无法像常规布局飞机使用方向舵或全动垂尾等传统舵面进行飞机的偏航控制。目前,针对无尾气动布局的航向控制措施主要包括开裂式方向舵、嵌入阻力方向舵、全动翼尖方向舵等阻力类舵面,这些航向控制措施均布置于机翼(示意图见图16),通过增加单侧机翼阻力产生偏航控制力矩。开裂式方向舵和嵌入阻力舵通常布置在翼型的中后段,全动翼尖方向舵通常布置在机翼翼尖,对于采用超声速薄翼型的战斗机,这些机翼位置的结构高度无法满足舵面机械结构的布置及实现。

|

图 16 机翼偏航控制舵面示意图 Fig.16 Schematic diagrams of wing rudderssurface for yaw control |

新一代战斗机翼型一方面需要在综合考虑这些控制舵面工程实现性的前提下,尽可能减少对飞机平台气动特性的影响;另一方面还需要通过优化设计尽可能提高这些舵面的航向控制能力,以满足超声速无尾气动布局机翼控制舵面的航向操控能力需求。

2.4 具备优良的动态特性满足新一代战斗机高机动的能力需求未来空战中,对抗双方如果具有相同的远距探测能力、隐身特性以及武器攻击能力,战斗将以远距空战开始而以近距空战结束[25]。在近距空战中,过失速机动能够使飞机迅速减速和快速改变机头指向,可以转换近距空战中的攻防站位,或迅速改变飞机姿态减小被导弹击中的概率。对于未来先进战斗机,高机动能力仍然是空战中克敌制胜的重要保证。

在战斗机的机动过程中,不同翼型对全机的动态特性有重要影响[26]。为满足新一代战斗机高机动的能力需求,未来战斗机翼型需具备优良的动态特性。图17出示了前缘对翼型动态气动性能影响。

2.5 智能可变翼型实现先进战斗机宽速域的设计需求战斗机变体技术是根据飞行条件和作战任务等需求自适应改变气动外形,使飞行器在多设计点保持优良性能,是新一代战斗机兼顾亚声速久航远航和超声速飞行需求的重要途径。一直以来,变体技术受限于驱动能源需求高、结构复杂、重量大、可靠性不足等技术难点,并未在战斗机上广泛应用。但随着智能材料、结构设计、飞行控制设计等学科技术水平的高速发展,变体技术的工程应用逐渐成为可能。

智能可变翼型的前缘、后缘、弯度和厚度等关键参数,可实现先进战斗机在宽速域条件下的优异性能[28-30]。将变体技术应用于翼型的设计是该领域研究的热点。在相关技术成熟后,新一代战斗机翼型还需要综合考虑智能变体的设计需求。

3 结 论本文在回顾第一代到第四代战斗机气动布局特点基础上,总结了每一代战斗机气动布局所用机翼翼型的设计特点及发展变化趋势。从战斗机跨代发展来看,翼型一方面从起初仅单一注重的低亚声速或超声速气动特性,到兼顾考虑亚跨超声速气动特性;另一方面从起初仅单一考虑气动特性,到现在兼顾考虑隐身等多学科的设计需求。

未来战斗机将具备宽频隐身、大航程、高机动等能力需求,提出超扁平无尾气动布局是新一代战斗机最可能采用的气动布局形式。为适应新一代战斗机的能力需求和气动布局形式,新一代翼型设计中有以下几点设计需求:

1) 进一步综合考虑气动隐身性能的需求;

2) 综合满足机翼机身高度融合的气动布局特点;

3) 考虑新型机翼控制舵面的设计需求;

4) 具备优良的动态特性;

5) 考虑变体技术的应用。

对于新一代战斗机的发展,亟需发展具有综合优良性能的新一代翼型。未来战斗机翼型的发展将更加注重气动、隐身、控制、结构、智能材料和变体技术等多学科多目标的综合设计优化,保证战斗机具备更优越的作战性能指标和操纵性能,以应对新一代战斗机的发展需求。

| [1] |

YANG W. Development of future fighters[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(6): 524377. |

| [2] |

张继高. 战斗机气动布局划分[J]. 空气动力学学报, 2009, 27(5): 616-622. ZHANG J G. The partition to the fighter configuration[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2009, 27(5): 616-622. DOI:10.3969/j.issn.0258-1825.2009.05.020 (in Chinese) |

| [3] |

王海峰. 战斗机推力矢量关键技术及应用展望[J]. 航空学报, 2020, 41(6): 524057. WANG H F. Key technologies and future applications of thrust vectoring on fighter aircraft[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(6): 524057 (in Chinese). |

| [4] |

张文宇, 袁泽建, 谭新. 从国外发展看下一代战斗机趋势[C]//中国航空学会总体专业分会第十一届学术交流会, 2003. ZHANG W Y, YUANG Z J, TAN X. Next generation fighter trends from foreign discoveries[C]//The 11th Exchange Meeting of Aircraft General Technology Professional Group of China Aviation Society, 2012 (in Chinese). |

| [5] |

GUNZINGER M, REHBERG C, AUTENRIED L. Five priorities for the air force’s future combat air force[R/OL]. https://csbaonline.org/research/publications/five-priorities-for-the-air-forces-future-combat-air-forcehttps://csbaonline.org/uploads/documents/Five_Priorities_For_The_Air_Forces_Future_Combat_Air_Force_Web2.pdf

|

| [6] |

GUNZINGER M, REHBERG C, COHN J. Five priorities for the air force’s future combat air force[R]. Washington, D. C. : Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2019.

|

| [7] |

USAF. Next generation tactical aircraft (Next Gen TACAIR) capability request for information (CRFI) version: 1.0[EB/OL]. https://www.fbo.gov/next_gen_tacair_crfi_(v1_0)_10-18-2010[1].doc

|

| [8] |

TIRPAK J A. The sixth generation fighter[J]. Air Force Magazine, 2009(10): 38-42. https://www.airforcemag.com/PDF/MagazineArchive/Documents/2009/October%202009/1009fighter.pdf

|

| [9] |

GRYNKEWICH A. The future of air superiority, Part Ⅰ: the imperative[EB/OL]. https://www.strategicstudyindia.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-part-i.html

|

| [10] |

GRYNKEWICH A. The future of air superiority, Part Ⅱ: the 2030 problem[EB/OL]. https://www.strategicstudyindia.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-part-ii.html https://warontherocks.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-Part-ii-the-2030-problem

|

| [11] |

GRYNKEWICH A. The future of air superiority, Part Ⅲ: defeating A2/AD [EB/OL]. https://www.strategicstudyindia.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-part-iii. html https://warontherocks.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-Part-iii-defeating-A2-AD/

|

| [12] |

GRYNKEWICH A. The future of air superiority, Part Ⅳ: autonomy, survivability, and getting to 2030[EB/OL]. https://www.strategicstudyindia.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-part-iv.htmlhttps://warontherocks.com/2017/01/the-future-of-air-superiority-Part-iv-the-autonomy-survivability-and-getting-to-2030/

|

| [13] |

TIRPAK J A. Air force creates new PEO for NGAD, applying”Digital Century Series”idea[EB/OL]. https://www.airforcemag.com/Air-Force-Creates-New-PEO-for-NGAD-Applying-Digital-Century-Series-Idea/

|

| [14] |

DEPARTMENT OF THE AIR FORCE. Department of Defense Fiscal Year (FY) 2021 budget estimates air force jus tification book Volume 2 of 3 Research, development, test&evaluation[EB/OL]. http://www.saffmhqafrnil/Portals/84/documents/FY21/RDTE_/FY21%20Air%20Force%20Research%20Devel-oprnt%20Test%20an-d%20Evaluation%20Vol%20II.pdf?ver = 2020-02-12-145218-377

|

| [15] |

MATTIS J. Summary of the 2018 national defense strategy of the united status of america: sharpening the american militarys competitive edge[R/OL]. https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

|

| [16] |

GRYNKEWICII B G A. An operational irnperative: the future of air superiority[R/OL]. Mitchell Institute, 2017. https://mitchellaerospacepower.org/wp-content/uploads/2021/02/a2dd91_4638a708c6a14f18ab9922d1c07930b3.pdf

|

| [17] |

SHELBOURNE M. Navy quitely starts development of next-generation carrier flighter; plans call for manned, long-range aircraft[EB/OL]. (2020-08-19)[2021-04-18]. https://news.usni.org/2020/08/18/navy-quietly-starts-development-of-next-generation-carrier-fighter-plans-call-for-manned-long-range-aircraft

|

| [18] |

王超. 基于代理模型的高效气动优化与高维多目标问题研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2018. WANG C. Research on surrogate-based efficient aerodynamic optimization and many-objective problems[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2018 (in Chinese). |

| [19] |

张锡金, 主编. 飞机设计手册[M]. 北京: 航空工业出版社, 2002.

|

| [20] |

方宝瑞, 主编. 飞机气动布局设计[M]. 北京: 航空工业出版社, 1997: 530.

|

| [21] |

LEDNICER D. The incomplete guide to airfoil usage[EB/OL]. http://m-selig.ae.illinois.edu/ads/aircraft.html

|

| [22] |

LI P F, ZHANG B Q, CHEN Y C, et al. Aerodynamic design methodology for blended wing body transport[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2012, 25(4): 508-516. DOI:10.1016/S1000-9361(11)60414-7 |

| [23] |

桑建华. 飞行器隐身技术[M]. 北京: 航空工业出版社, 2013: 68-75.

|

| [24] |

REIST T A, ZINGG D W. Aerodynamically optimal regional aircraft concepts: conventional and blended-wing-body designs[C]//52nd Aerospace Sciences Meeting, National Harbor, Maryland. Reston, Virginia: AIAA, 2014. AIAA 2014-0905. doi: 10.2514/6.2014-0905

|

| [25] |

聂海涛, 张渝. 过失速机动——21世纪的近距空战技术[C]//中国航空学会飞机总体专业第四次交流会, 1998.

|

| [26] |

邹锦华, 李春, 卜庆东, 等. 翼型前缘对翼型动态气动性能影响的数值分析[J]. 热能动力工程, 2019, 34(9): 57-66. ZOU J H, LI C, BU Q D, et al. Numerical analysis on dynamic aerodynamic performance of airfoil leading edge[J]. Journal of Engineering for Thermal Energy and Power, 2019, 34(9): 57-66. (in Chinese) |

| [27] |

MANI K, LOCKWOOD B, MAVRIPLIS D. Adjoint-based unsteady airfoil design optimization with application to dynamic stall[C]//AHS International 68th Annual Forum, Worth, Texas, 2012. http://scientific-sims.com/cfdlab/Dimitri_Mavriplis/HOME/assets/papers/AHS.2012.paper.pdf

|

| [28] |

RODRIGUEZ A. Morphing aircraft technology survey[C]//45th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, Nevada. Reston, Virigina: AIAA, 2007. AIAA 2007-1258. doi: 10.2514/6.2007-1258

|

| [29] |

PENDLETON E W, BESSETTE D, FIELD P B, et al. Active aeroelastic wing flight research program: Technical program and model analytical development[J]. Journal of Aircraft, 2000, 37(4): 554-561. DOI:10.2514/2.2654 |

| [30] |

JOSHI S P, TIDWELL Z, CROSSLEY W A, et al. Comparison of morphing wing stategies based upon aircraft performance impacts[C]//45th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics & Materials Conference, Palm Springs, California. Reston, Virigina: AIAA, 2004. AIAA 2004-1722. doi: 10.2514/6.2004-1722

|

2021, Vol. 39

2021, Vol. 39