2. 中国气象科学研究院,北京 100081;

3. 北京玖天气象科技有限公司,北京 100081

2. Chinese Academy of Meteorological Sciences, Beijing 100081, China;

3. Beijing Jiutian Weather Technology Co., Ltd, Beijing 100081, China

台风是人类面临的主要自然灾害之一[1]。台风灾害的致灾程度是强风、暴雨、风暴潮等致灾因子、孕灾环境和承灾体防御能力的综合结果。台风带来的大风是其中自然灾害中最为严重的,往往直接摧毁构筑物和建筑物等基础设施,导致交通、电力等城镇生命线瘫痪,造成巨大的经济损失和社会影响,特别是导致低矮房屋倒塌,往往造成大量人员伤亡[2]。

顾明等[3]指出,台风作用下建筑结构特别是低层建筑的破坏是风灾损失的主要因素,是目前结构风灾评估的研究重点。牛海燕等[4]从台风大风、暴雨和风暴潮3个方面选取指标,构建台风致灾因子危险性评价指标体系和模型。巩在武等[5]基于浙江省的台风灾情数据及台风资料,分析发现与倒塌房屋数有显著相关的影响因子有登陆时中心气压、登陆时最大风速、人口密度等。陈海燕等[6]指出致灾因子的危险性和承灾体的脆弱性评估是风险评估非常重要的环节,其中致灾因子的危险性评估在台风灾害评估的初级阶段具有非常重要的意义。

台风强风具有强大的致灾破坏力,其近地边界层涡旋式强风特性与常态大风具有显著差异[7-9],从而其工程结构的致灾特征也很突出。基于台风近地边界层的大量精细风观测数据研究发现,具有涡旋特征的台风三维风况在台风系统的不同位置(眼区、眼壁强风区、外围大风区)的平均风和脉动风特征都有显著差异[10-12]。Song等[13-14]基于多个台风的观测数据发现台风眼壁区具有湍流动能显著增大、风攻角增大以及在相同下垫面条件下阵风系数、湍流强度和风廓线指数增大的现象,尤其当具有涡旋特征的台风眼壁强风经过复杂山地时,上述脉动参数更显著增大,从而导致其工程致灾机理更为复杂,其破坏能力也更强[15-19]。

本文拟在近20年来建立的更为密集的气象观测站网获取的逐时观测资料以及近年来较为规范的灾情记录基础上,从2000年以来登陆广东的热带气旋中,选出达到强台风(14级)等级的全部个例(9个)强台风,梳理统计强台风登陆过程中致灾大风的时空演变过程、分布特征以及成因分析。基于台风大风致灾特征分析,进行台风大风致灾参数与房屋倒塌灾情数据的关联分析,为登陆台风不同阶段大风的精准防控策略制定、应急防范重点等提供依据和参考,揭示倒塌房屋与台风大风时空特征分布的关键特征参数的关系,为工程领域优化设计和气象灾害精准预警模型研制提供参考。

1 资料简介本文采用的基础资料及来源如下:

1)逐小时记录的台风中心经度、纬度及台风中心气压值(来自台风业务实时定位信息)。

2)逐时平均风速、最大风速、极大风速及对应的风向等观测资料(来自广东省86个国家气象站及区域气象站约2500个记录)。

3)倒塌房屋数据(来自广东省气象灾害损失查询数据库)。

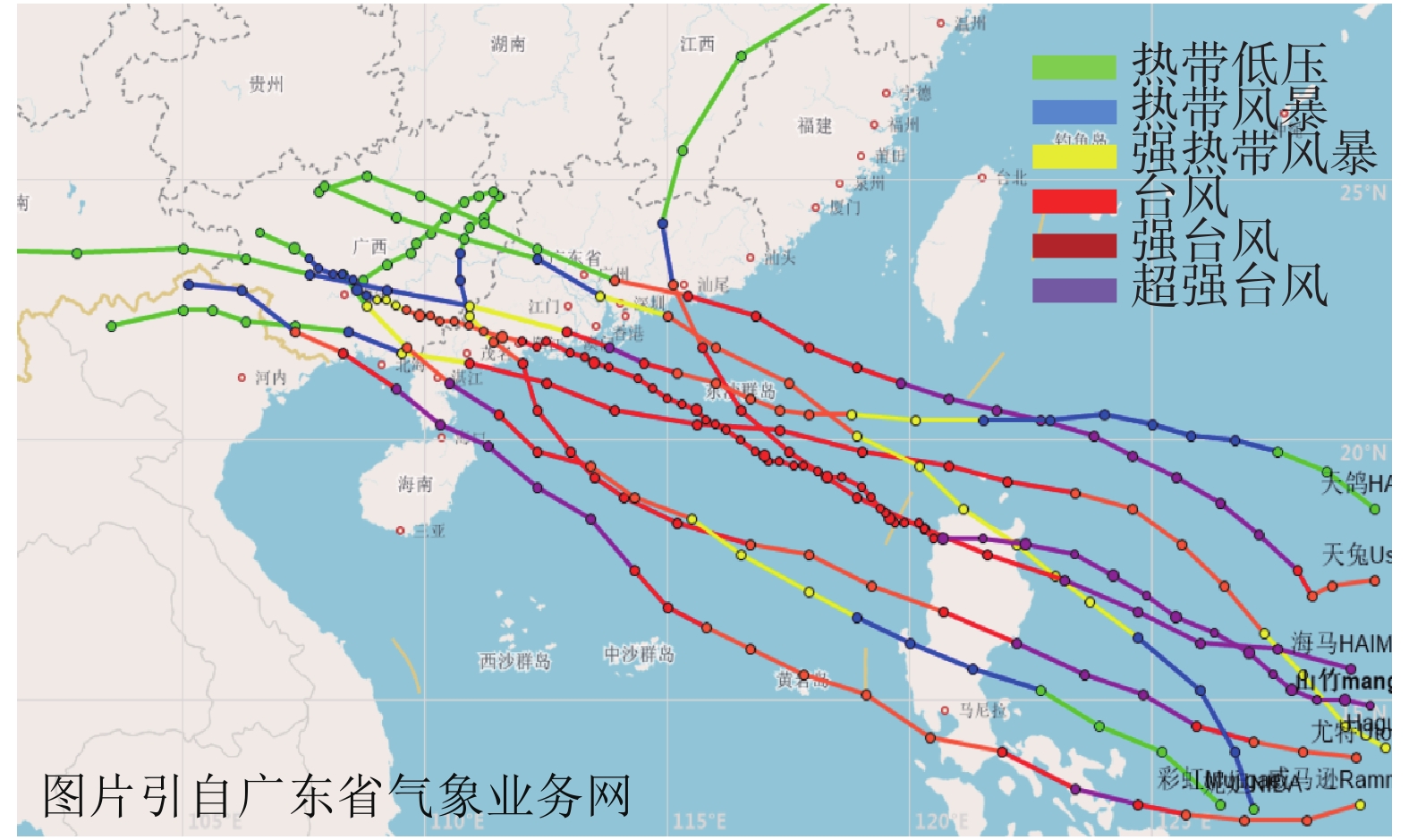

为明晰台风强风对房屋致灾的典型特征,并考虑气象台站观测密度和灾情资料的完整可靠性,本文检索并选取了2000年以来登陆广东的达到了强台风(14级)等级(登陆时中心附近最大风速≥41.5 m/s)的全部9个强台风。各个强台风过程的路径、强度以及登陆点位置等见图1和表1。

|

图 1 9个强台风路径 Fig.1 Tracks of nine strong typhoons |

| 表 1 9个强台风个例基本信息表 Table 1 Basic information of nine strong typhoons |

|

|

台风带来的风灾往往在台风登陆之前就已经出现了。从大量的灾情记录分析可以看出,随着社会经济发展和防灾能力的提升,近20年来,在广东地区,台风最大风速达10级以上时才出现较严重的房屋损坏和城镇设施的破坏。因此,本文选取的导致房屋损坏的致灾大风等级指标为:10 min平均风速大于等于24.5 m/s(10级)。

为了细致刻画强台风在登陆过程中的不同特征,划分了台风登陆前、登陆后两个阶段。以强台风过程影响的第一个气象观测站点(以下简称站点)记录到10级以上风速至台风中心登陆时刻为登陆前时段,台风中心登陆时刻至最后一个站点记录到10级以上风速的时段为登陆后时段。两个时段合计为强台风影响过程。

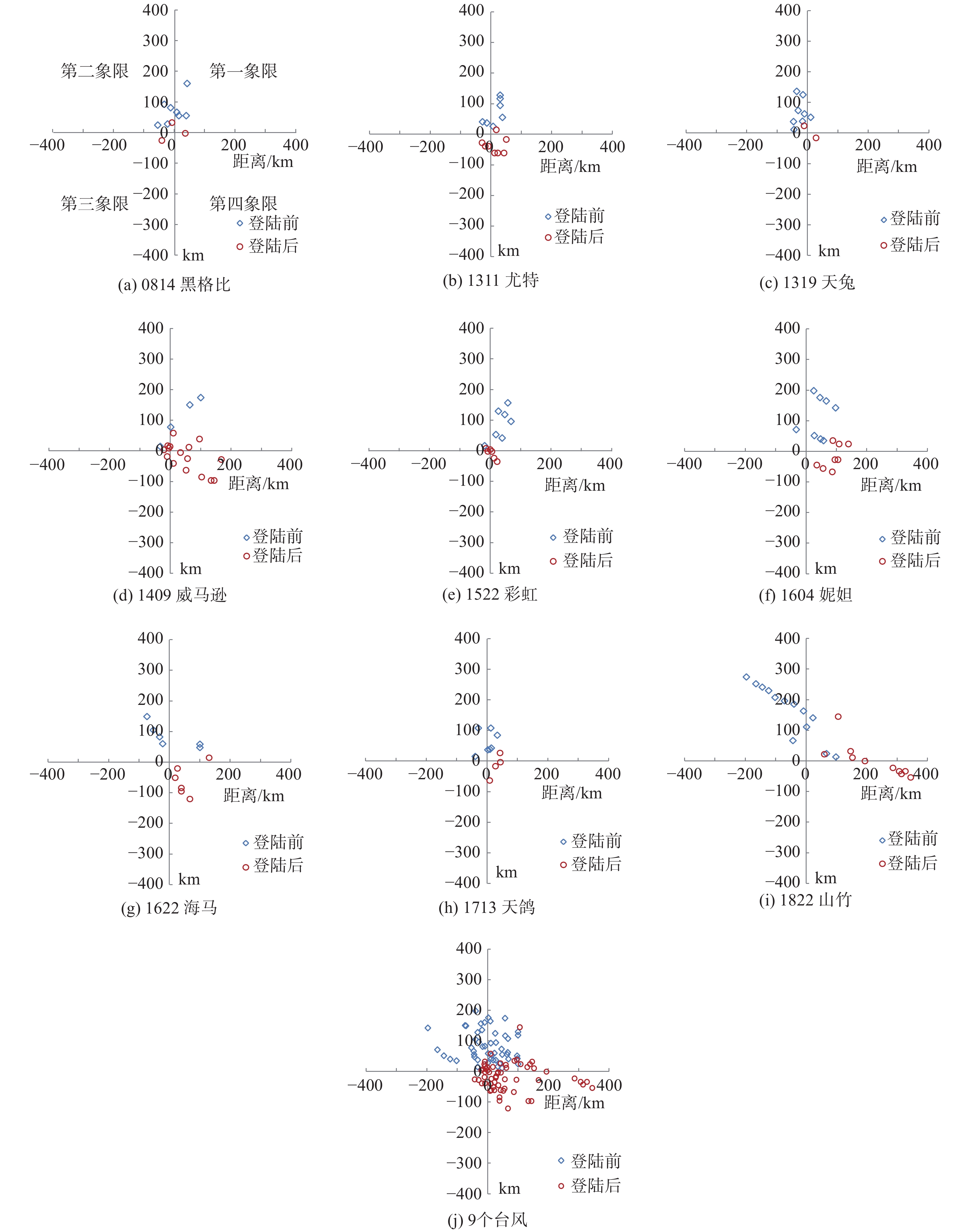

鉴于台风的移动、旋转特征以及其结构的显著不对称性,为便于刻画和分析台风大风的空间特征,以台风中心为原点勾画一个4象限的直角坐标系(见图2a),该坐标系跟随台风移动,以气象站逐时观测资料,绘制各台风过程记录到逐时最大风速(以风速大于等于10级为统计对象)的气象站相对台风中心的位置。图2中的横向、纵向坐标值表示测得最大风速的站点离台风中心的距离,单位为km。为方便表达,在此定义北和东向为正,南和西向为负。

|

图 2 台风过程逐时次观测的最大风速站点空间分布 Fig.2 The spatial distribution of hourly maximum wind speeds before and after landing |

统计9个强台风登陆前后测得的逐时最大风速定位信息,分析发现:9个强台风在登陆前的各时次最大风速全部出现在第一和第二象限(图中蓝色点);登陆前记录的大于10级风的64个时次的观测样本中,最大风速出现在第一象限的占53.1%,第二象限占46.9%;台风登陆后记录的大于10级风的观测样本共67个时次(图中红色点);台风登陆后各时刻最大风速出现在第四象限的频率最高,为53.7%,其次为第一象限为23.9%;若以台风左右半圆区分,则在右半圆(第一、四象限)的出现频率为77.6%,最大风速出现在第三象限的频率最低,为9.0%。

从下垫面影响的角度来分析台风登陆前、后各时次的最大风速分布特征的原因,认为:广东海岸线为东北偏东—西南偏西走向,台风登陆前在接近陆地过程中,位于其右半圆的强风带是从海洋光滑下垫面经过,下垫面摩擦作用损失的动能较小,强风风速较易保持;台风登陆后,逆时针旋转的强风带经过第一、二象限的陆地下垫面摩擦作用,到达第二、三象限时风速已有所减小,因此处在第二、三象限的气象站记录的各时刻最大风速频率最低;大风经过第三、四象限时,部分下垫面重新转为平滑海面,强风带经过平滑海面后有所增大,因此第四象限的气象站记录的各时刻最大风速频率最高;此外登陆台风移动方向主要以西北向为主,随着台风的移动沿海气象站多位于台风的第四象限。当然,台风登陆过程的强度变化以及其大气环流影响机制等十分复杂,均可能影响台风过程的大风特性,这些不属本文讨论的主题。

图2还展示了台风影响过程的各时次测得最大风速的站点离台风中心距离的远近分布。可以发现,登陆前测得最大风速的站点离台风中心距离都超过了100 km,“山竹”台风最远达337 km;登陆后9个台风个例之间的差异较大,有5个台风各时次测得最大风速站点的最远距离在50 km以内,但“山竹”台风登陆后的多个时次的最大风速出现在离中心超过300 km的地方,最远达349 km。

分析10级以上致灾性大风出现在离台风中心最远的距离特征,为台风大风的重点防控范围提供了比较精准的有效依据。

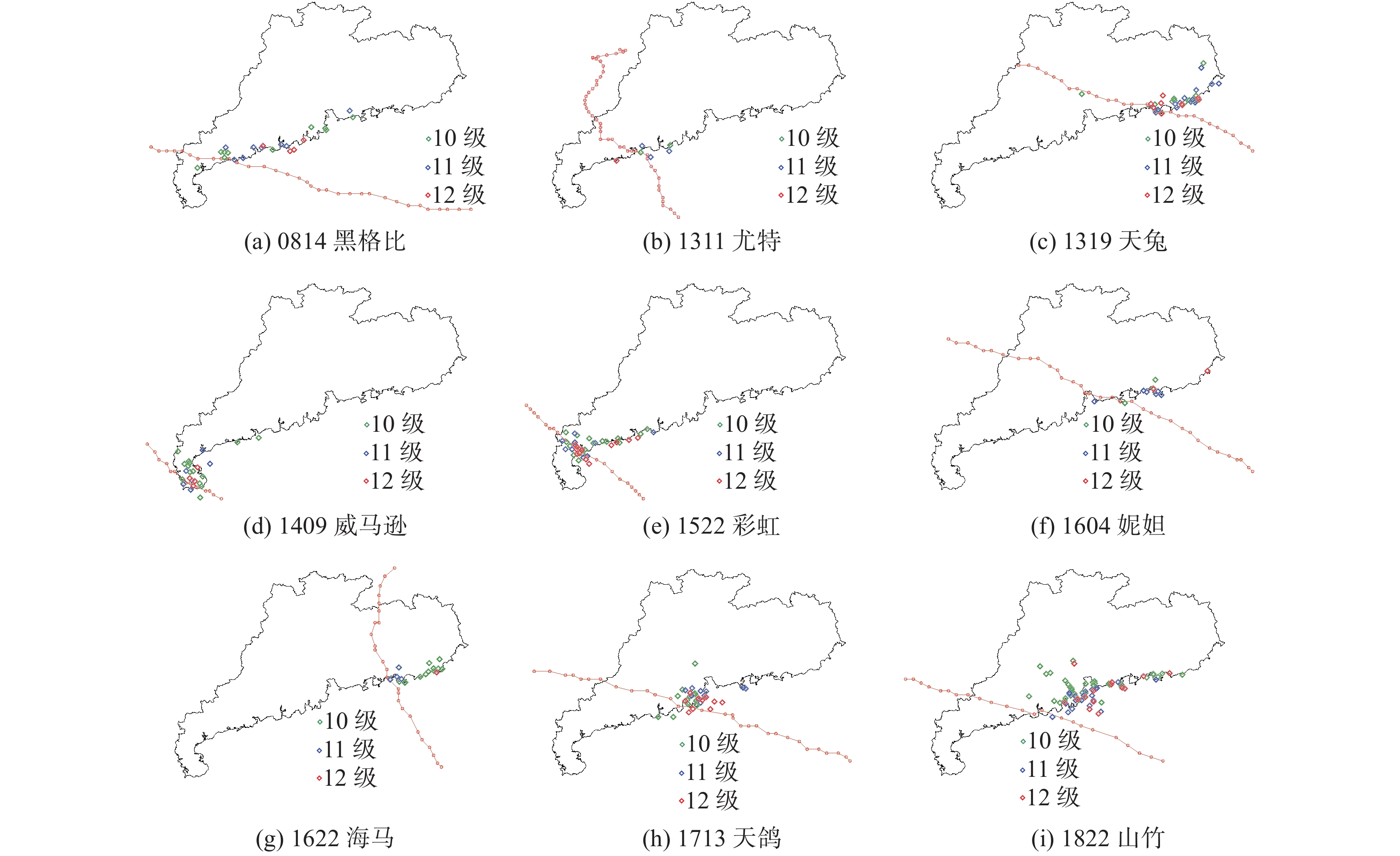

2.2 逐时次记录的各等级大风空间分布特征分析9个强台风影响过程中记录到的10级、11级、12级大风的气象站位置,分析其相对台风中心移动路径的空间分布(见图3),发现,大风区域主要分布在台风路径右侧的沿海地区,在其登陆时,登陆点附近大风站点最集中,登陆过程的60%以上的大风站点出现在台风路径右侧(表2),其中,0814号“黑格比”、1622号“海马”和1822号“山竹”的大风站点有90%以上出现在台风路径右侧。

|

图 3 台风路径及10、11、12级大风站点分布 Fig.3 Typhoon tracks and the distribution of gales with force 10, 11, and 12 |

| 表 2 台风路径左、右侧大风站点数量及站点最远离岸距离 Table 2 Number of strong wind on the left and right of typhoon tracks and the farthest offshore distance |

|

|

对测得各台风过程大风气象站的离岸距离统计发现,测得10级、11级、12级大风的气象站,90%以上分布在离岸50 km、35 km、25 km的区域内。从图3和表2还可以看出,每个台风过程大风深入陆地的距离有所差异:在湛江雷州半岛登陆的台风(如1409号“威马逊”和1522号“彩虹”),10级以上大风站点可深入45~70 km左右;在珠江口附近沿海登陆的1713号“天鸽”和1822号“山竹”,10级以上大风能一直深入到内陆约86~124 km处;其他4个台风大风主要出现在沿海一带。分析其原因,除了对登陆台风影响的背景环流及台风本身的物理结构特征外,其登陆过程经过的地形地貌等下垫面特征也会起到一定的作用。登陆湛江雷州半岛的两个超强台风经过的下垫面属海陆混合,登陆珠江口附近的台风经过的区域属相对平缓的河网下垫面,相对其他5个在粤东和粤西山地海岸登陆的台风,其下垫面动力摩擦作用都较小,能量损耗也较慢,这对10级以上大风深入陆地较深远提供了有利条件。

2.3 各等级大风的维持时间特征强风持续时间是风致工程破坏的重要因子,因此,进一步统计分析10级以上大风维持时间特征。以台风登陆过程中第一个测得10级、11级、12级以上大风站点记录的时刻至最后一个测得上述各等级大风站点记录时刻,两者之间的持续小时数为各等级大风的持续时间,结果见表3。

| 表 3 9个台风过程观测信息及大风特征参数 Table 3 Parameters of nine typhoon processes and their associated gales |

|

|

从表3可见,9个强台风过程的10级以上大风持续时间都超过了10 h,在10~24 h之间,其中1822号“山竹”和1409号“威马逊”的维持时间超过了20 h;9个强台风过程的12级以上大风持续时间差异较大,有3个台风个例12级以上大风持续时间在1~2 h,有4个个例可达到8~13 h。

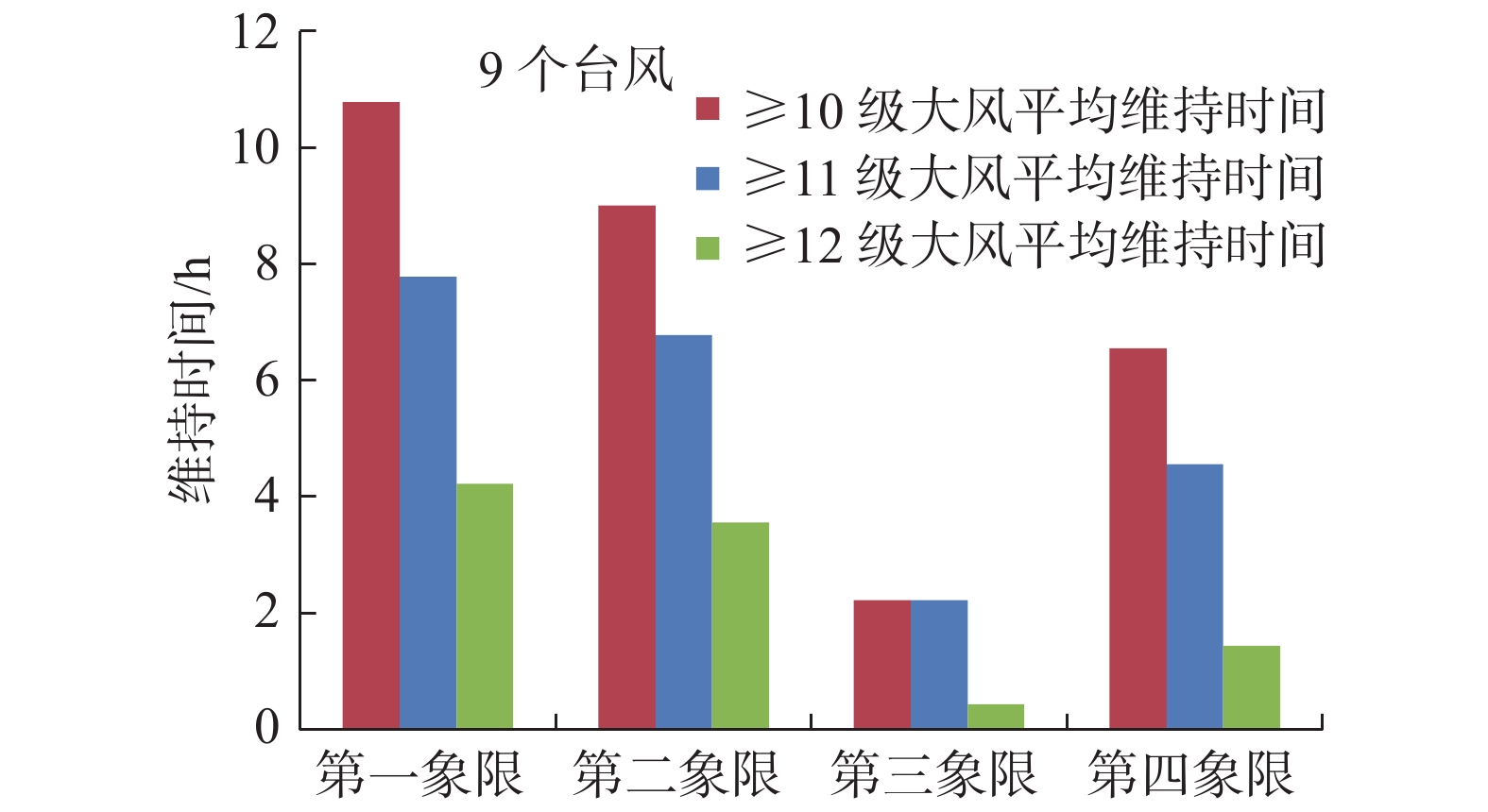

统计9个强台风过程10级、11级、12级以上大风在4个象限的平均维持时间(图4),发现,大风在第一、二象限的维持时间最长,第三象限维持时间最短。这与逐时最大风速的空间分布特征很相似。

|

图 4 9个强台风10级、11级、12级以上大风平均维持时间 Fig.4 Average durations of gales above force 10, 11 and 12 |

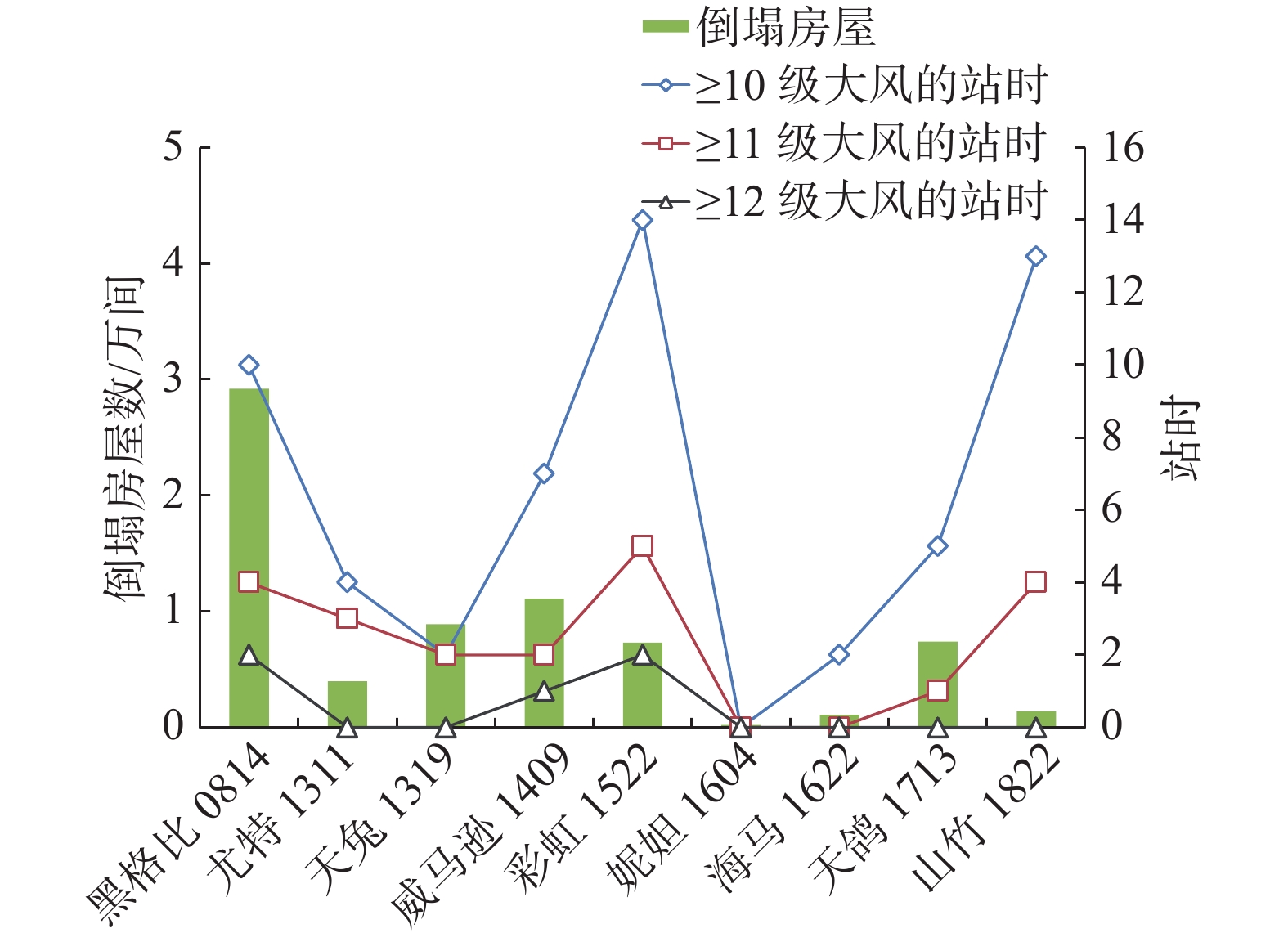

台风过程大风的致灾能力是大风维持时间、影响范围以及风速大小等多参量的共同作用。为了表达各等级大风影响范围及其维持时间的综合影响,以逐时测得10级、11级、12级以上大风站点及其记录的持续小时数的所有气象站的累计,来表达10级、11级、12级以上大风影响范围及维持时间综合影响的参量,简称“站时”。表3给出了基于全部气象站(包括国家站和区域气象站)和国家气象站分别计算“站时”。

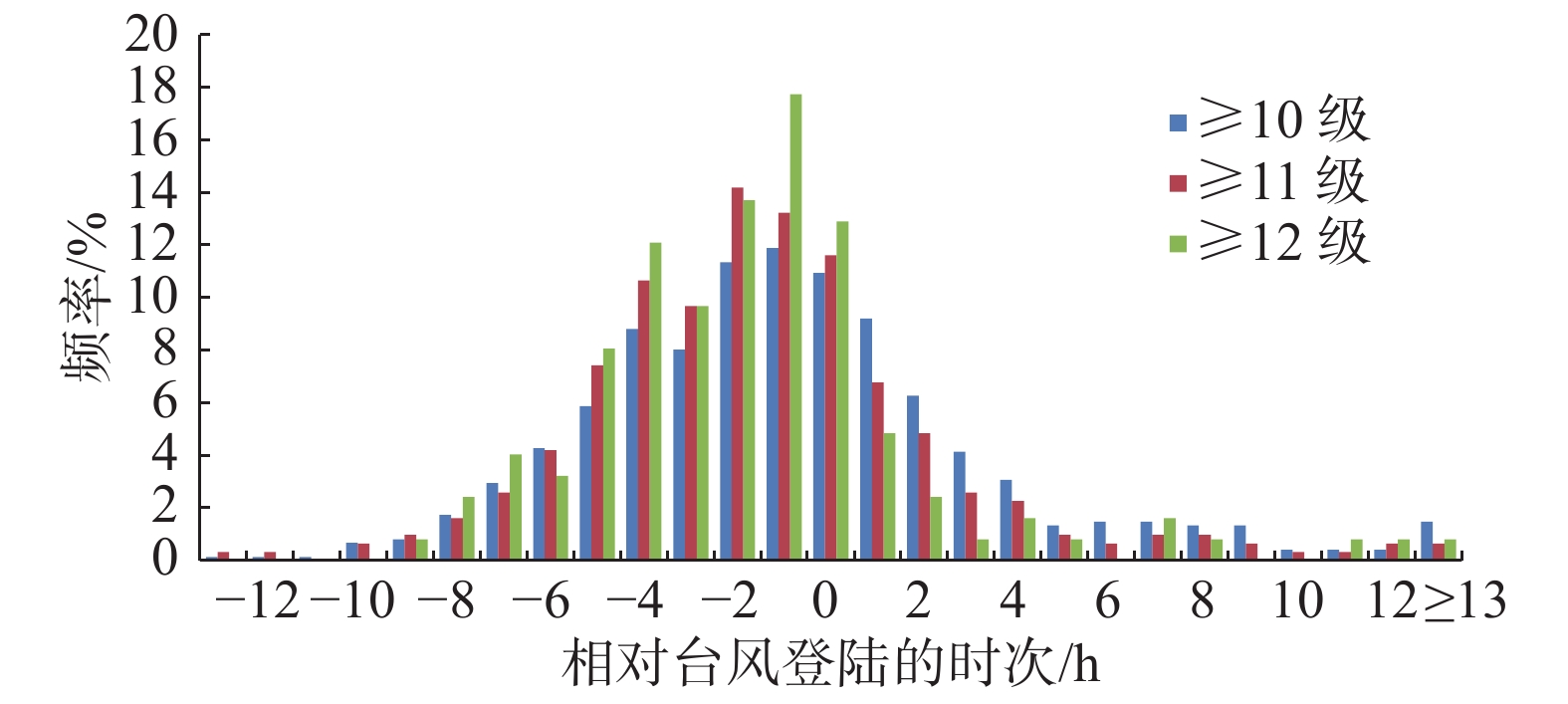

进一步分析全部气象站的大风“站时”在台风登陆前后各时次的出现频率分布(图5),发现,10级、11级、12级以上大风的“站时”样本,分别有56.7%、65.8%、71.8%出现在台风登陆前,其中,登陆前1 h频率最高,分别为11.9%、13.2%、17.7%,登陆前4 h出现频率分别为40.1%、47.7%、53.2%。这一特征进一步确认,对台风登陆前的强风防范应成为台风防御的重点任务之一。

|

图 5 各等级大风“站时”的各时次出现频率分布 Fig.5 Occurrence frequency of "station-hour" of each wind force 注:横坐标中的0表示登陆时刻,正值表示登陆后小时数,负值表示台风登陆时刻前小时数,下同 |

从致灾成因分析台风大风与倒塌房屋的关系,主要包括致灾因子(大风)和承载体特征(房屋的抗风能力)。另外,台风往往伴随暴雨,暴雨以及暴雨导致的山洪、泥石流也是房屋倒塌的重要致灾因子。不过随着人民生活水平提高,钢筋混凝土结构房屋逐步取代了泥砖结构房屋,暴雨对房屋倒塌的致灾作用正在逐步减小。

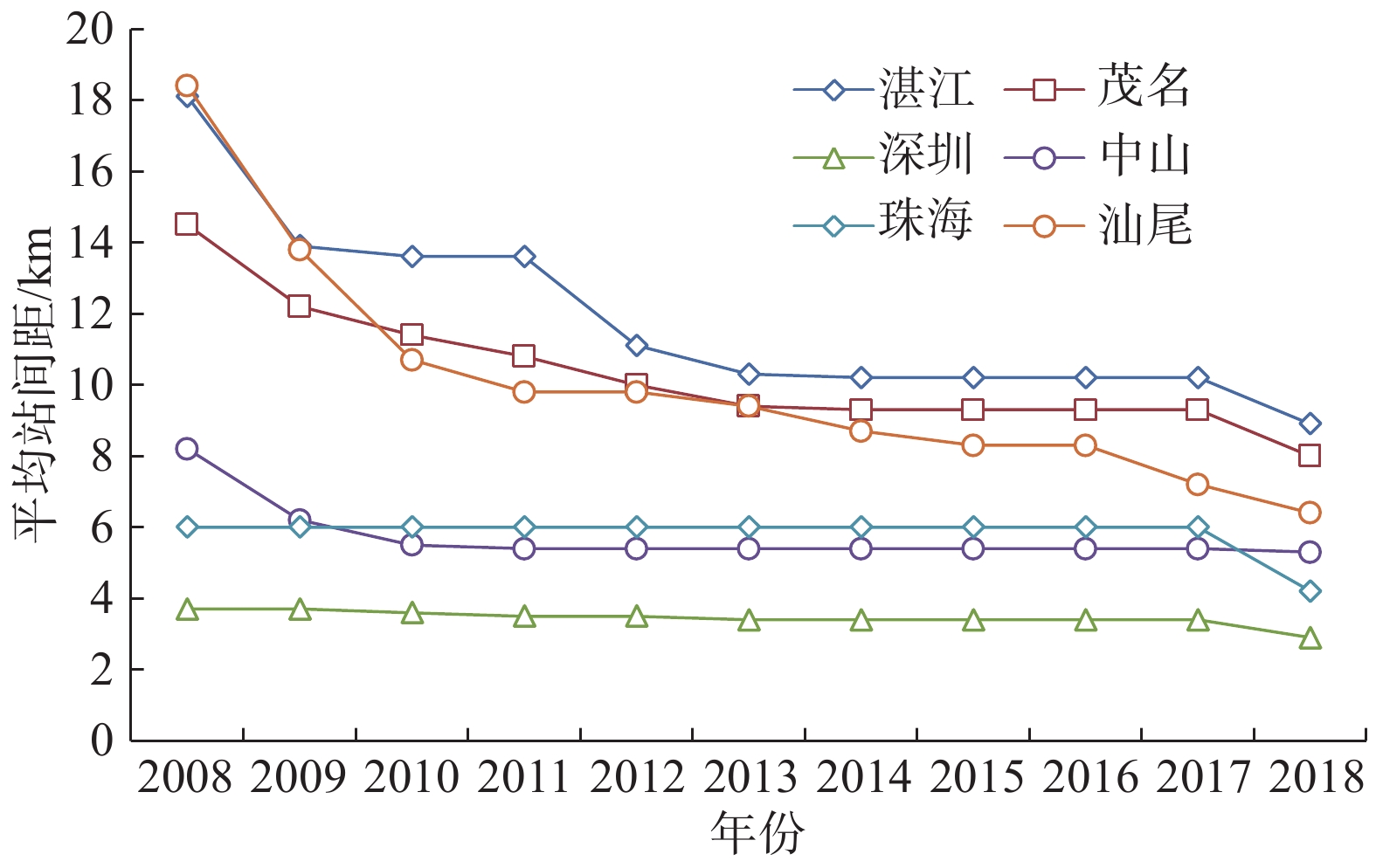

由于上述的大风维持时间、站点个数以及大风“站时”均与不同地区的观测站(主要是区域气象站)密度高度相关,2008年到2018年间,随着气象现代化建设的发展,各地区域气象站的数量逐渐增多。

以广东沿海地市区域气象站的平均间距表达区域气象站增加的变化:

从图6给出的广东沿海各地市的区域气象站平均站间距逐年变化曲线看,各地市区域气象站的平均站间距均逐年减小,但地区之间存在较明显差异,位于粤西的湛江、茂名和位于粤东的汕尾的站间距明显大于位于珠三角附近的珠海、深圳、中山的平均站间距。为此,进一步以分布相对均匀(每个县级行政区1个国家气象站)的国家气象站观测数据统计的各大风特征参数为基础,分析各大风特征参数与房屋倒塌数量的关联程度。

|

图 6 9个强台风登陆的广东省沿海各地市的区域气象站平均站间距逐年变化曲线 Fig.6 The annual variation of the mean spacing of regionalmeteorology stations in coastalcities of Guangdong Province |

因强台风样本数据太少,无法满足采用回归等数值拟合方法对样本量的可信度要求。不过登陆台风的各大风特征参数与房屋倒塌数量的相关系数,仍可以直观地量化表达各大风特征参数与房屋倒塌数量关联程度的强弱,见表4。

| 表 4 倒塌房屋与各大风特征参数的相关系数表 Table 4 The correlation coefficient between collapsed houses and wind parameters |

|

|

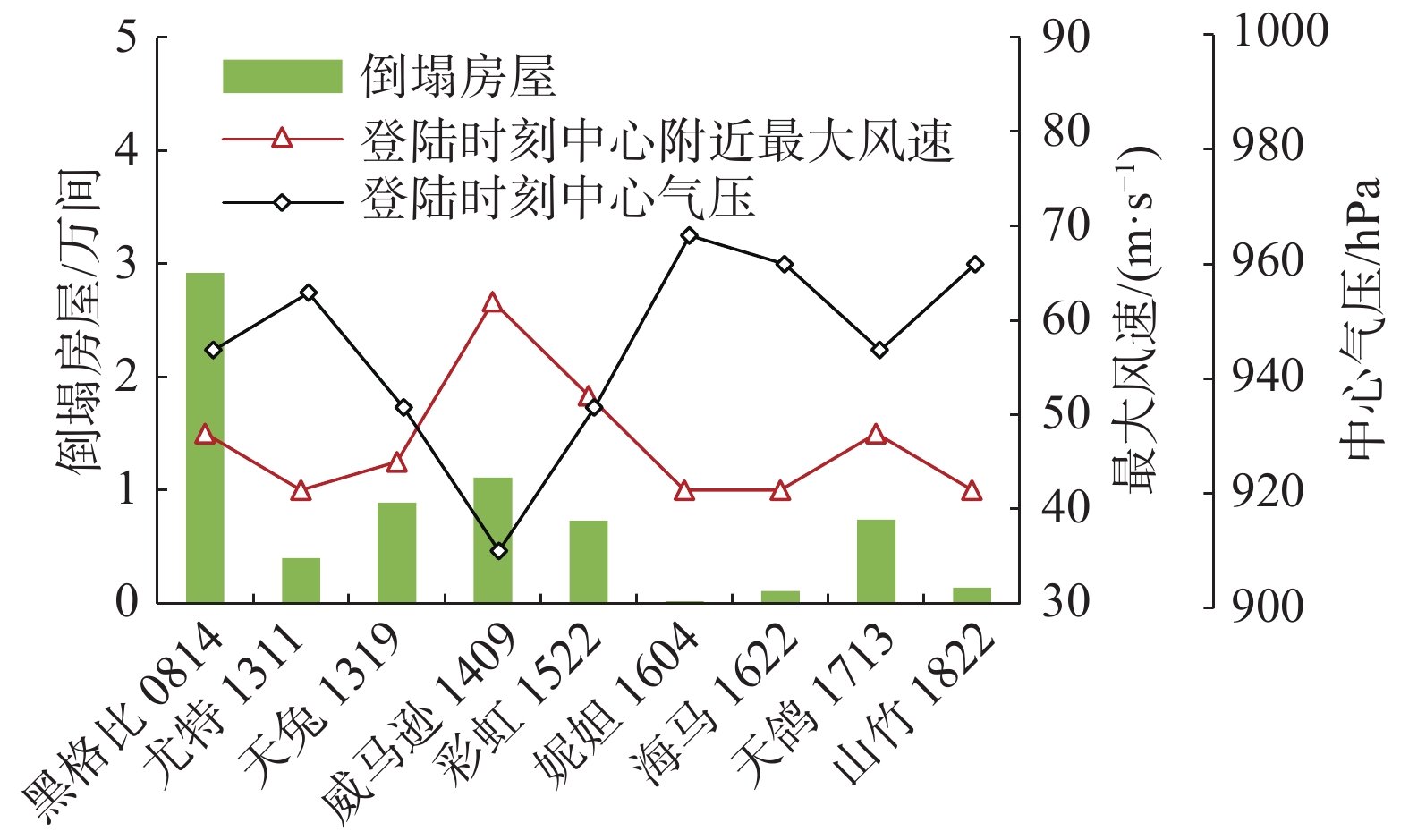

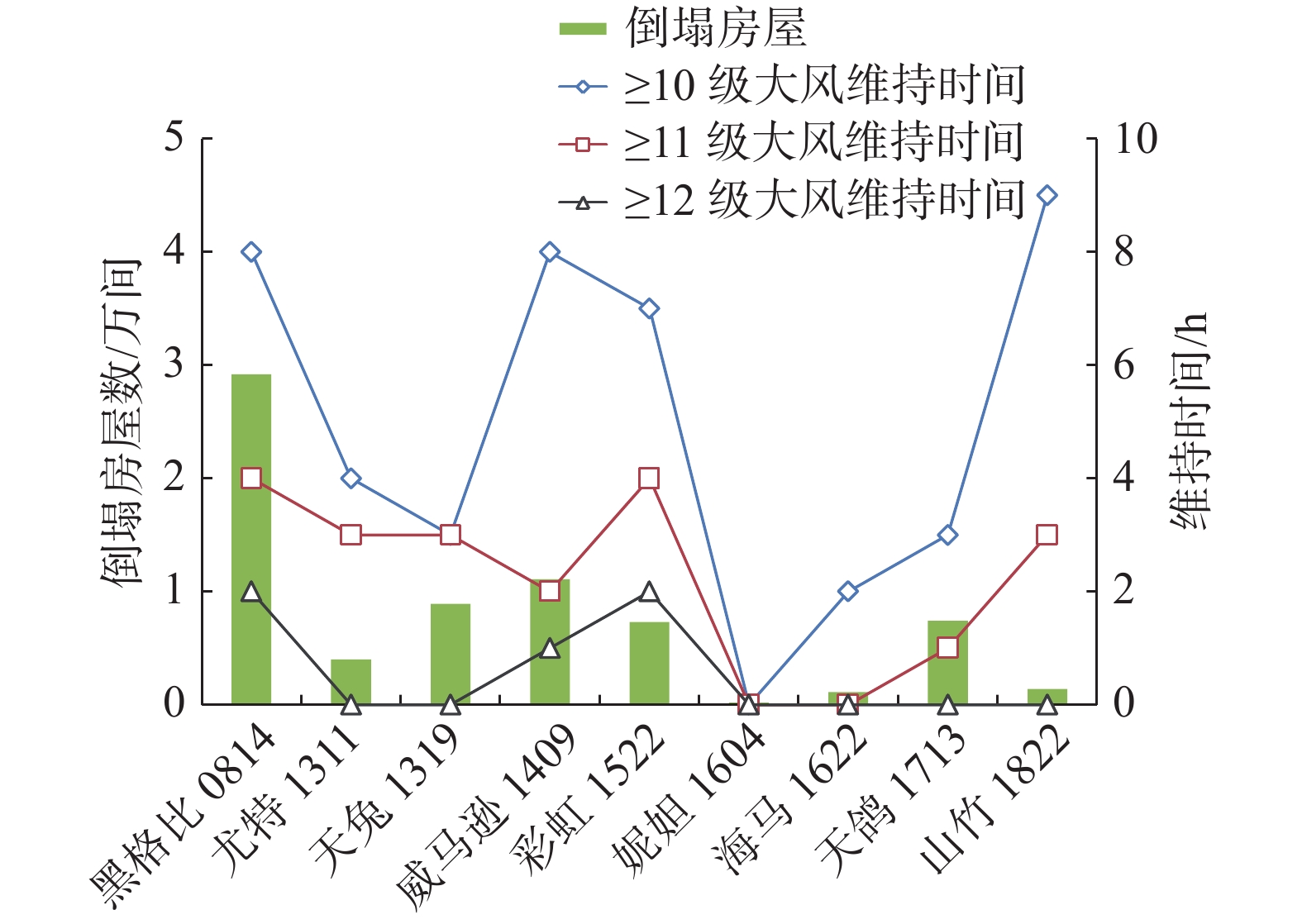

比较表4的相关系数可以看出,倒塌房屋数量与台风登陆时中心气压呈负相关关系,登陆台风中心气压越低表明台风强度越强,台风系统的“风压关系”也表征气压越低风速越大[20-21]。倒塌房屋数量与台风的最大风速、影响范围(以站数表达)、维持时间、大风“站时”等均有较密切的关联。通过各等级大风的特征参数相关性比较,与12级以上大风的关联度最高。

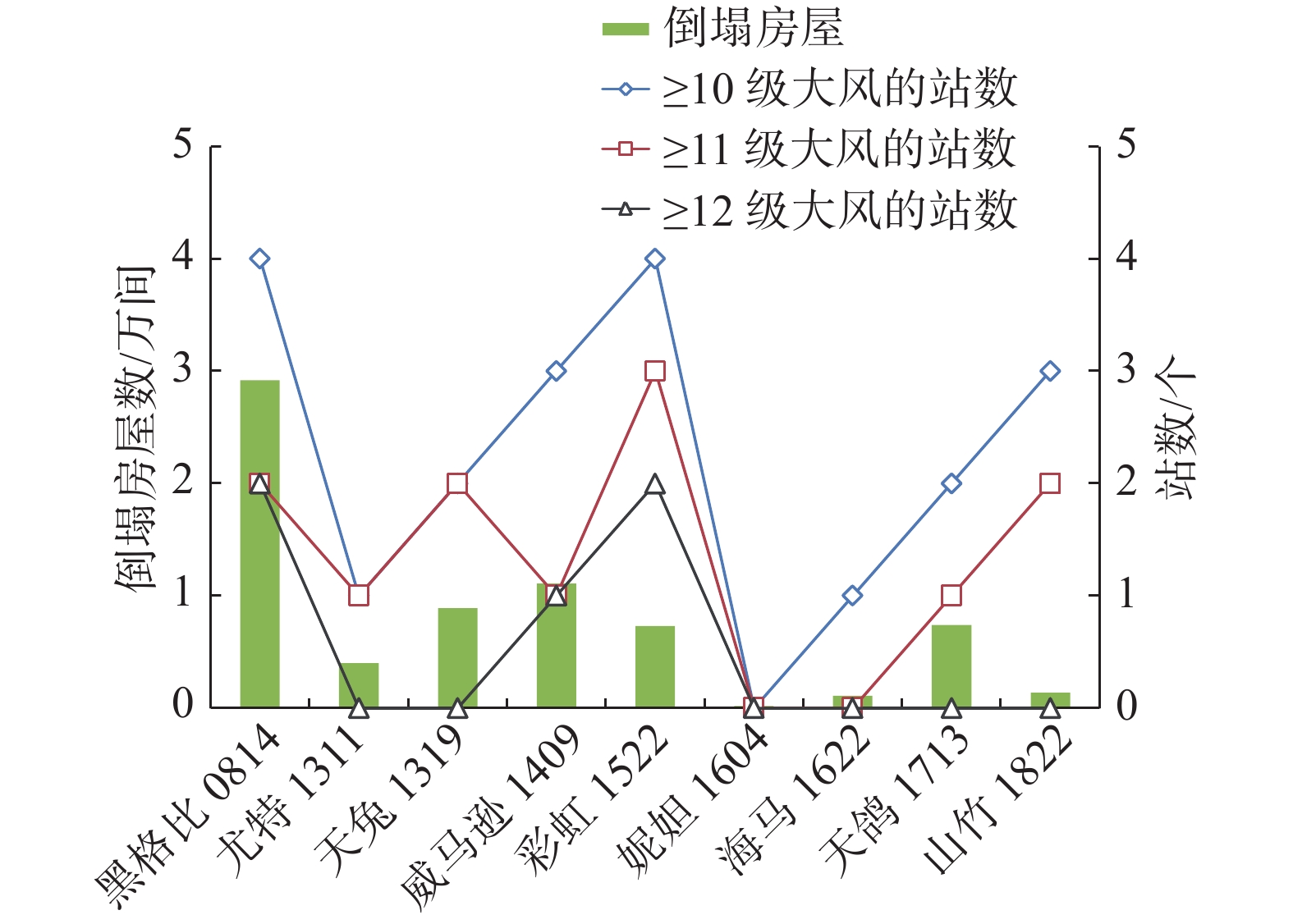

从图7~图10给出的9个强台风影响期间倒塌房屋数量(柱形图)与登陆时中心气压、登陆时中心附近最大风速以及与基于国家气象站记录的10级、11级、12级以上各等级大风维持时间、站点个数、站时等参数(曲线)的关联图,可以看出,12级以上大风的特征参数曲线与倒塌房屋数量匹配度最高。但其中的“山竹”匹配度最低,这与2008~2018年间房屋的防灾能力不断加强,及“山竹”影响的珠三角地区的经济发展水平和防灾能力的差异,以及房屋密度较低有关。

|

图 7 倒塌房屋数量与登陆时最大风速、中心气压的关联比较 Fig.7 The correlation between the number of collapsed houses and the maximum wind speed and central pressure at the landfall |

|

图 8 倒塌房屋数量与国家气象站记录的各等级大风维持时间的关联比较 Fig.8 The correlation between the number of collapsed houses and the gale duration of each force recorded by national weather stations |

|

图 9 倒塌房屋数量与国家气象站记录的各等级大风站数的关联比较 Fig.9 The correlation between the number of collapsed houses and the number of gales recorded by national weather stations |

|

图 10 倒塌房屋数量与国家气象站记录的各等级大风站时参量的关联比较 Fig.10 The correlation between the number of collapsed houses and the station-hour of each wind force recorded by national weather stations |

进一步从承灾体特征和抗灾能力等因素影响分析。台风“黑格比”造成倒塌房屋2.93万间,居9个强台风首位,一方面因“黑格比”发生年份较早,房屋质量总体较差,另一方面,由于广东省茂名市和湛江市均为乡镇户数较多的地区,“黑格比”大风影响范围主要为茂名和湛江两市,导致大量乡镇房屋受灾。台风“妮妲”、台风“海马”造成的倒塌房屋数量最少,分别为0.02万间、0.1万间,明显少于其他台风个例。从“妮妲”和“海马”的大风维持站数、站时来看也明显较少。“妮妲”影响期间,虽然从区域气象站数据统计的10~12级强风维持时间较久,但由于受粤东莲花山脉及其附近平行山脉的阻挡影响,其大风基本集中在沿海地区,且台风登陆地点为深圳,乡镇户数极少,房屋抗风能力总体较好,造成的破坏不大。台风“山竹”的大风致灾参数均较大,但造成的倒塌房屋只有0.14万间,这与“山竹”的大风主要影响珠江三角洲地区,而这些地区的房屋抗灾能力较强有很大关系。

4 结 论从2000年以来登陆广东的热带气旋中选取达到强台风的全部9个个例,基于国家和区域气象观测站网的逐时测风资料、台风定位信息和灾情数据,统计分析了各强台风影响过程的10级、11级和12级以上大风的时空演变分布特征、成因以及与倒塌房屋数量的关联等。研究结果显示:

1)以各时次的台风中心为原点勾画一个4象限的直角坐标系,刻画9个强台风过程的逐时次最大风速空间分布,发现,在登陆前,逐时次最大风速全部出现在第一和第二象限,而登陆后则有77.6%的时次最大风速出现在第四、第一象限。

2)9个强台风过程记录到10级以上大风的气象站位置,主要分布在台风路径右侧的沿海地区;10级以上大风持续时间在10~24 h之间;12级以上大风维持时间差异较大,有4个台风维持了8~13 h,另有3个台风持续时间1~2 h。

3)以台风过程的大风范围和维持时间构建了各等级大风“站时”参量来综合表达大风的影响程度,发现,登陆前大风“站时”样本出现频率明显大于登陆后。

4)登陆台风致灾大风的上述特性,与台风登陆后经过的下垫面海陆分布以及粗糙度特征紧密相关,这些参数显著影响台风大风深入陆地的距离和维持时间。如在水陆交汇地区或较平缓下垫面的动量损耗较少,可使登陆台风大风深入陆地距离较远,维持时间较长。

5)倒塌房屋数量与强台风登陆时的中心气压、最大风速,以及台风过程的大风影响范围、维持时间、大风“站时”等参数密切关联。其中,与12级以上大风特征参数的相关系数最高。

本文的大风特征参数及其与倒塌房屋数量的关联分析结果,显然受到观测站网密度、城乡房屋密度、房屋抗灾能力的变化、灾情数据的可靠性以及当时防御决策等诸多复杂因素影响,存在一定的不确定性,有待今后进一步的深入研究。

| [1] |

陈联寿, 端义宏, 宋丽莉, 等. 台风预报及其灾害[M]. 北京: 气象出版社, 2012: 1-370.

|

| [2] |

杨绚, 张立生, 杨琨, 等. 台风大风低矮房屋易损性及智能网格预报的应用[J]. 气象, 2020, 46(3): 429-440. YANG X, ZHANG L S, YANG K, et al. Typhoon vulnerability of typical low-rise buildings and application of intelligent grid forecast[J]. Meteorological Monthly, 2020, 46(3): 429-440. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2020.03.014 (in Chinese) |

| [3] |

顾明, 赵明伟, 全涌. 结构台风灾害风险评估研究进展[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37(5): 569-574. GU M, ZHAO M W, QUAN Y. Typhoon risk assessment of structures[J]. Journal of Tongji University (Natural Science), 2009, 37(5): 569-574. (in Chinese) |

| [4] |

牛海燕, 刘敏, 陆敏, 等. 中国沿海地区台风致灾因子危险性评估[J]. 华东师范大学学报(自然科学版), 2011(6): 20-25, 35. NIU H Y, LIU M, LU M, et al. Risk assessment of typhoon hazard factors in China coastal areas[J]. Journal of East China Normal University (Natural Science), 2011(6): 20-25, 35. (in Chinese) |

| [5] |

巩在武, 胡丽. 台风灾害评估中的影响因子分析[J]. 自然灾害学报, 2015, 24(1): 203-213. GONG Z W, HU L. Influence factor analysis of typhoon disaster assessment[J]. Journal of Natural Disasters, 2015, 24(1): 203-213. (in Chinese) |

| [6] |

陈海燕, 雷小途, 潘劲松, 等. 气象灾害风险评估业务发展研究[J]. 气象科技进展, 2018, 8(4): 15-21. CHEN H Y, LEI X T, PAN J S, et al. Research on the business development of meteorological disaster risk assessment[J]. Advances in Meteorological Science and Technology, 2018, 8(4): 15-21. DOI:10.3969/j.issn.2095-1973.2018.04.002 (in Chinese) |

| [7] |

赵林, 杨绪南, 方根深, 等. 超强台风山竹近地层外围风速剖面演变特性现场实测[J]. 空气动力学学报, 2019, 37(1): 43-54. ZHAO L, YANG X N, FANG G S, et al. Observation-based study for the evolution of vertical wind profiles in the boundary layer during super typhoon Mangkhut[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2019, 37(1): 43-54. DOI:10.7638/kqdlxxb-2018.0297 (in Chinese) |

| [8] |

胡尚瑜, 聂功恒, 李秋胜, 等. 近海岸强风风场特性现场实测研究[J]. 空气动力学学报, 2017, 35(2): 242-250. HU S Y, NIE G H, LI Q S, et al. Field measurement study on wind characteristics of strong windstorm in coastal terrain[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2017, 35(2): 242-250. DOI:10.7638/kqdlxxb-2015.0009 (in Chinese) |

| [9] |

陈雯超, 刘爱君, 宋丽莉, 等. 不同强风天气系统风特性的个例分析[J]. 气象, 2019, 45(2): 251-262. CHEN W C, LIU A J, SONG L L, et al. Case study of wind characteristics of different strong wind systems[J]. Meteorological Monthly, 2019, 45(2): 251-262. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2019.02.010 (in Chinese) |

| [10] |

宋丽莉, 毛慧琴, 黄浩辉, 等. 登陆台风近地层湍流特征观测分析[J]. 气象学报, 2005, 63(6): 915-921. SONG L L, MAO H Q, HUANG H H, et al. Analysis on boundary layer turbulent features of landfalling typhoon[J]. Acta Meteorologica Sinica, 2005, 63(6): 915-921. DOI:10.3321/j.issn:0577-6619.2005.06.008 (in Chinese) |

| [11] |

黄浩辉, 陈雯超, 植石群, 等. 基于测风塔实测台风威马逊登陆过程的强风特性分析[J]. 气象, 2021, 47(2): 143-156. HUANG H H, CHEN W C, ZHI S Q, et al. Analysis on severe wind characteristics during typhoon Rammasun landing process based on the observation at wind tower[J]. Meteorological Monthly, 2021, 47(2): 143-156. DOI:10.7519/j.issn.1000-0526.2021.02.002 (in Chinese) |

| [12] |

肖仪清, 李利孝, 宋丽莉, 等. 基于近海海面观测的台风黑格比风特性研究[J]. 空气动力学学报, 2012, 30(3): 380-387, 399. XIAO Y Q, LI L X, SONG L L, et al. Study on wind characteristics of typhoon Hagupit based on offshore sea surface measurements[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2012, 30(3): 380-387, 399. DOI:10.3969/j.issn.0258-1825.2012.03.017 (in Chinese) |

| [13] |

SONG L L, CHEN W C, WANG B L, et al. Characteristics of wind profiles in the landfalling typhoon boundary layer[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2016, 149: 77-88. DOI:10.1016/j.jweia.2015.11.008 |

| [14] |

SONG L L, PANG J B, JIANG C L, et al. Field measurement and analysis of turbulence coherence for Typhoon Nuri at Macao Friendship Bridge[J]. Science China Technological Sciences, 2010, 53(10): 2647-2657. DOI:10.1007/s11431-010-4084-3 |

| [15] |

CHEN W C, SONG L L, ZHI S Q, et al. Analysis on gust factor of tropical cyclone strong wind over different underlying surfaces[J]. Science China Technological Sciences, 2011, 54(10): 2576-2586. DOI:10.1007/s11431-011-4511-0 |

| [16] |

CHOI E C C. Wind characteristics of tropical thunderstorms[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2000, 84(2): 215-226. DOI:10.1016/S0167-6105(99)00054-9 |

| [17] |

HARSTVEIT K. Full scale measurements of gust factors and turbulence intensity, and their relations in hilly terrain[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1996, 61(2-3): 195-205. DOI:10.1016/0167-6105(96)00047-5 |

| [18] |

HE Y C, HE J Y, CHEN W C, et al. Insights from super typhoon Mangkhut (1822) for wind engineering practices[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2020, 203: 104238. DOI:10.1016/j.jweia.2020.104238 |

| [19] |

TAMURA Y, IWATANI Y, HIBI K, et al. Profiles of mean wind speeds and vertical turbulence intensities measured at seashore and two inland sites using Doppler sodars[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2007, 95(6): 411-427. DOI:10.1016/j.jweia.2006.08.005 |

| [20] |

燕芳杰, 范永祥. 西北太平洋热带气旋近中心最大风速与中心最低海平面气压的统计相关[J]. 气象科技, 1994(1): 56-59. DOI:10.19517/j.1671-6345.1994.01.008 |

| [21] |

周国良, 张建云, 刘九夫, 等. 西北太平洋热带气旋风压关系的变异分析[J]. 水科学进展, 2011, 22(6): 750-755. ZHOU G L, ZHANG J Y, LIU J F, et al. Variational analysis of the relationship between wind and pressure of tropical cyclones in Northwest Pacific[J]. Advances in Water Science, 2011, 22(6): 750-755. DOI:32.1309.P.20111125.1638.020 (in Chinese) |

2021, Vol. 39

2021, Vol. 39