“旋涡是流体运动的肌腱(Küchemann)[1]。旋涡与旋涡之间、旋涡与物面之间相互作用是一种普遍的流动现象。这些流动现象广泛存在于各种物体的绕流中,如各类航空、航天飞行器的绕流[2-3]和各种工业应用场景(风力机、机械泵、建筑等)。数百年来,人们对流体中旋涡的产生和空间演化规律抱有极大的兴趣。在黏性流体中,旋涡的产生被认为与流体和物面的相互作用息息相关。旋涡与物面的相互作用,给流动中的物体带来各种有益或有害的影响。

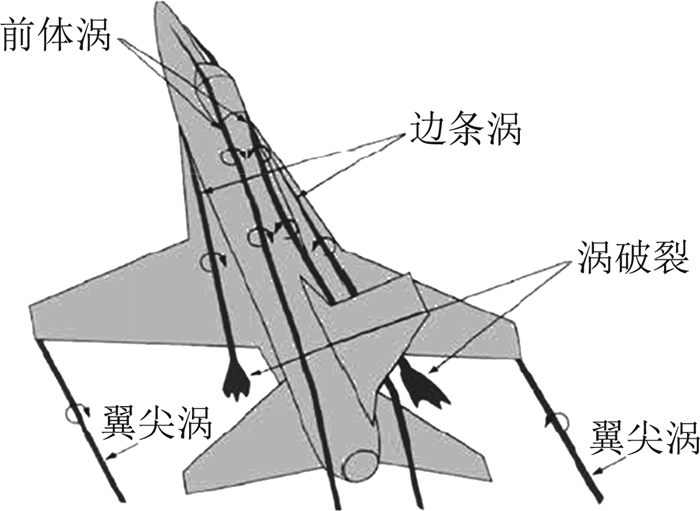

工程上很早就发现,旋涡中内的不稳定流动常常给物体带来非定常的载荷,进而引发机械结构的不稳定,出现诸如机体振动[4]、气动噪声[5]、叶片抖振[6]等现象,甚至造成部件疲劳断裂、控制舵面失效等问题[7]。旋转导弹鸭翼产生的流向旋涡绕弹体流动过程中,与弹体表面及尾翼均会发生相互干扰作用[8]。旋涡造成的非定常表面载荷会对弹体控制舵面效率产生影响,造成控制面失效,引发弹体锥形运动、失控等现象[9]。战斗机大迎角飞行时边条涡与垂尾相互作用产生的非定常气动力被认为是发生垂尾抖振的主要原因之一[10],严重的情况下会导致工程事故[11]的发生。这些现象与流体中旋涡与物面的相互作用,即“涡-面”干扰现象,有密切关系。

“涡-面”干扰现象除了会带来上述危害以外,也可加以利用来改善和提升飞行器气动性能。例如鸭式布局中鸭翼产生的翼尖旋涡与主翼相互作用,改变主翼面压力分布,产生涡升力[12]。前体非对称涡控制可以有效抑制飞行器大迎角细长前体背涡系造成随机侧向力和偏航力矩,进而避免“魔鬼侧滑”现象的出现[13-14]。通过流动控制技术改变旋涡强度以及旋涡与飞行器机身、翼面的相对空间位置,可以抑制气流分离[15],达到增升减阻的效果[16]。

旋涡与飞行器物面相互作用的过程追根究底是旋涡与物面边界层的相互作用问题[17]。这些问题迫切需要对涡-面相互作用的流动特征及物理机制做进一步深入研究。

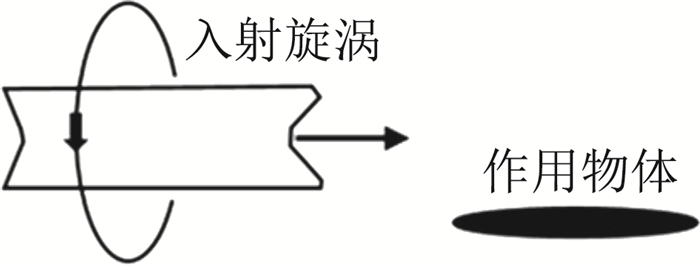

Rockwell[17]对相关涡面相互作用的研究工作做了总结,结合各类旋涡碰撞现象的特征,提出了构成该系列现象的基本形态。前述的鸭翼涡与翼面相互作用的气动问题即为其中一种基本形态,流向涡/面相互作用形态。这种形态具有典型的流动结构特征:旋涡受物面边界层扰动会发生结构变形,并发生沿物面展向的滑移;物面受旋涡的影响,相对于旋涡的空间位置不同,受到的气动作用差异很大。旋涡流动对物面的作用方式包括上洗、下洗及切向流动,对物面载荷有较大影响[17-21]。

Mahalingam[6]利用烟流流动显示的方法,观察到了旋涡与物体表面相互作用时,旋涡涡核形态发生了变化。Sealth[22]采用表面油流方法开展了旋涡碰撞问题的研究,流向旋涡与下游的机翼相互作用时,旋涡在机翼表面发生了明显的展向滑移。Wittmer[23]采用烟线流动显示的方法同样观察到了上述现象,并进一步对前置流向涡与机翼翼尖涡的相互作用开展了研究。前人的研究主要集中在旋涡流动结构空间定性的演化规律上,关于涡核空间位移以及流向涡对物面压力载荷分布的影响规律并未做深入探讨和给出定量的研究结果。

本文主要研究在流向涡与物面相互作用的复杂流动结构及对物面压力载荷分布的影响。通过风洞试验,在流向涡与物面相互作用下,对涡结构的空间发展过程以及平板表面流动结构的发展进行对比研究。对“涡-面”干扰现象进行了精细的空间流动结构测量,分析了不同流向涡强度和涡核离面距离对流动形态变化的影响。同时结合表面压力测量技术,分析了相互作用过程中表面载荷的变化情况。相关结果有助于进一步澄清飞行器绕流涡系与机身和翼面的作用机理,分析研究流动控制手段在飞行器气动特性改善中的力学机制,为先进流动控制技术在飞行器上的应用发展理论基础。

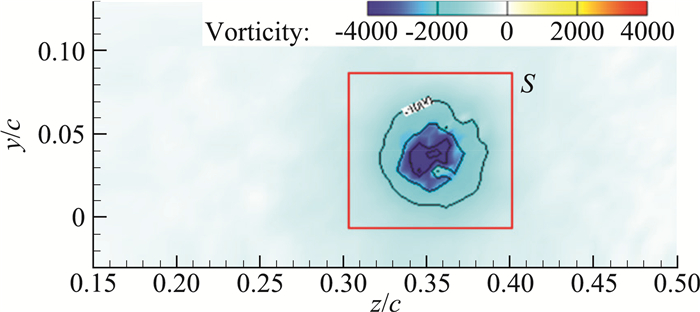

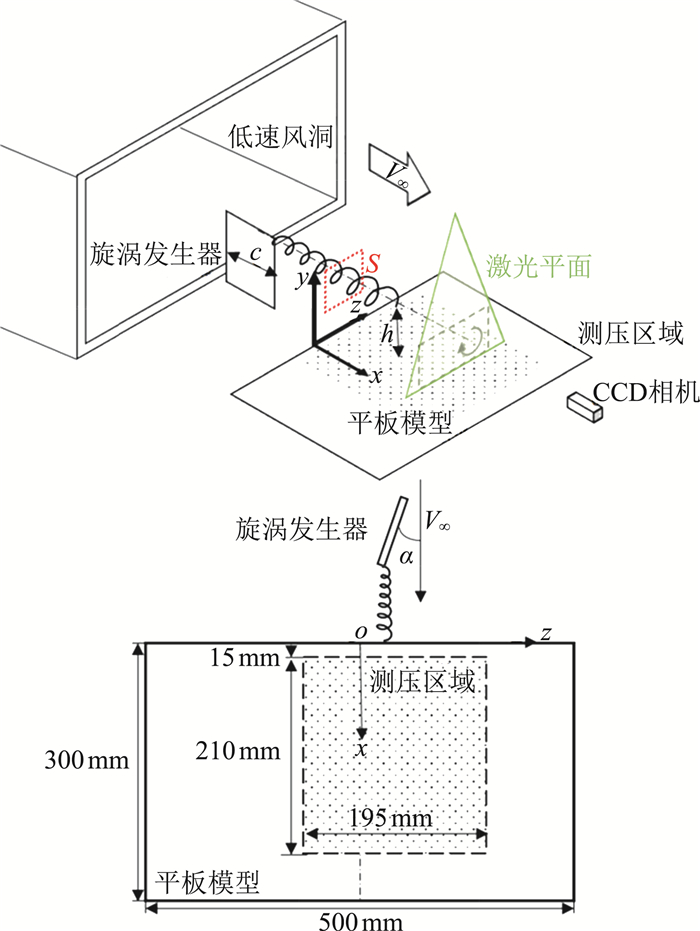

1 试验装置与模型 1.1 试验模型流向涡采用平板涡发生器生成,涡发生器弦长c=150 mm,展弦比λ=2,与来流方向的夹角为发生器迎角α。涡发生器安装在精密角位移台上,通过改变角位移台的参数,可实现流向涡入射强度Г的调节。入射涡强度通过在前缘截面处的涡量分布积分而来,选取以涡核为几何中心、边长两倍涡核直径(涡核直径通过涡核两侧切向速度最大值间距得来)的范围作为积分计算范围(图 3中S所示区域)。计算方法如下:

| $ \mathit{\Gamma} =\iint\limits_{S}{{}}\omega \text{d}S $ | (1) |

|

图 1 战斗机周围典型涡流场[3] Fig.1 Typical vortex flow around fighter aircraft[3] |

|

图 2 流向涡物面干扰形态示意[17] Fig.2 Stream wise vortex surface interaction[17] |

|

图 3 入射涡强度积分路径示意 Fig.3 Integral path of incident vortex intensity |

其中ω为测量区域涡量。

在相同来流条件下,12°迎角下形成的旋涡强度约为8°迎角的1.67倍。

旋涡发生器置于平板上游,转动中心位于1/2c处。平板前缘距旋涡发生器转动中心流向距离为1c,涡发生器上缘与平板表面高度可通过调节旋涡发生器高度进行改变,从而可以改变旋涡入射高度h(图 4,涡核中心线与平板上表面的法向距离)。

|

图 4 流向涡-面相互作用模型试验布置示意图 Fig.4 Experimental setup of streamwise vortex-surface interaction |

与旋涡相互作用的物面模型为一金属平板,沿弦向长度300 mm,展向500 mm。两侧布置了端板,用于减少平板两侧的气流三维效应对中心区流动的影响。平板表面布置有测压孔位,孔位展向和弦向间隔均为15 mm。测压区域展向范围z=-45 mm~150 mm,弦向范围x=15 mm~210 mm。测压孔与动态压力传感器相连接,用于平板表面压力的动态测量。

测量坐标系在图 4中标识,坐标原点位于平板前缘中心,x轴沿平板上表面向下游,y轴指向平板法向,z轴沿展向指向平板右弦。

1.2 低湍流度风洞相关试验工作是在南京航空航天大学低湍流度回流风洞中开展,该风洞具有低湍流度、低噪声等优点。矩形开口试验段尺寸为1.5 m×1.75 m×1.0 m(长×宽×高),核心区气流湍流度低于1‰,可以提供3~35 m/s的稳定气流。

1.3 PIV测试技术粒子图像测速(PIV)技术是一种有效的流场测量手段,广泛地应用于各类风洞试验流场测量研究工作中[24]。

示踪粒子采用有机油雾形式,平均粒子直径约10 μm。粒子通过双脉冲激光照亮,激光片光垂直于气流方向布置。试验使用的相机具有6600像素×4400像素的CCD阵列,拍摄得到的流场图片具有6.8 μm/px的空间分辨率。进行速度矢量参数计算时,采用的查问域为16像素×16像素,利用50%空间重叠的互相关方法,速度矢量的空间分辨率为0.16×0.16 mm/速度矢量。PIV拍摄得到的两帧图片间的时间间隔为80 μs,测量截面的速度场结果由50张结果图片平均计算而来。

横截面有效测量范围60 mm×30 mm,沿流向测量了x=0~200 mm范围的流场,截面位置如表 2所列。为研究不同入射涡强度Г(旋涡发生器角度α)以及入射高度h条件的变化规律,在来流速度V∞=15 m/s的条件下,分别对h=0.1c、0.2c,α=8°、12°试验条件下的流场进行了定量测量。

| 表 1 试验状态参数 Table 1 Test conditions |

|

|

| 表 2 PIV试验状态参数 Table 2 PIV test conditions |

|

|

试验采用南京航空航天大学空气动力学试验室研制的GYS-IV型多通道压力传感器进行表面压力测量。其主要技术参数如表 3所示。

| 表 3 压力测试系统技术参数 Table 3 Technical parameters of pressure measurement system |

|

|

通过该系统测量可得到平板表面各测点的压力值Pi ,则该测点压力系数Cps, i为:

| $ C_{p s, i}=\frac{P_{i}-P_{s}}{\frac{1}{2} \rho V_{\infty}^{2}} $ | (3) |

式中:Ps为试验段静压, ρ为气流密度。

2 结果分析 2.1 截面流场测试误差由于流向旋涡特殊的运动形式,PIV测量过程中示踪粒子在向下游运动的过程中具有明显的轴向速度分量,会造成粒子从测量截面中穿出的现象,形成透视误差,影响了测量精度。曹永飞[25]等对2D-PIV的透视误差进行了详细研究,得出测量截面内最大透视误差与镜头参数有关,并提出了计算方法。

| $ E_{\max }=\frac{\sqrt{K_{x}^{2}+K_{y}^{2}}}{2}, K_{x}=\frac{\frac{W}{2}}{L}, K_{y}=\frac{\frac{H}{2}}{L} $ | (2) |

其中:Emax为最大误差百分比;Kx、Ky为x、y方向的视场系数;W、H为x、y方向的视场有效长度;L为测试截面到镜头的距离。

研究借鉴了相关减少透视误差的方法,采用了200 mm定长焦镜头,并将测试有效区域集中在视场中心,有效控制了透视误差的影响。经测量,试验中上述参数分别为:W=60 mm,H=30 mm,L=2000 mm。经计算横截面有效测量范围内,最大透视误差不超过Emax=1.2%。因此,采用2D-PIV方法测量得到的流向旋涡截面流场测量结果受透视误差影响较小。

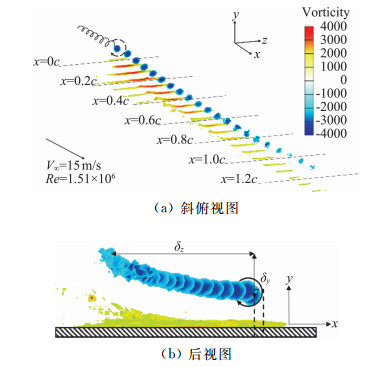

2.2 空间涡系演化结果利用PIV流场测量手段,对来流速度V∞= 15 m/s(基于旋涡发生器弦长的雷诺数Re=1.51×106)条件下,流向涡与平板相互作用过程中平板表面附近流动进行了精细测量,得到了流向涡在空间中的演化结果。

图 5给出了流向涡与平面相互作用过程中典型的涡流动结构空间演化结果。从PIV测量截面结果来看,流向旋涡与平板的作用过程中受平板表面边界层流动的影响,涡核的空间位置与形态发生了显著变化。

|

图 5 流向涡-面作用空间流场沿流向截面测量结果(涡量云图,α=12°,h=0.1c) Fig.5 Evolution of the vortex structure along the flow direction during the vortex surface interaction |

从图 5(a)中可以观察到,涡核区域沿流向各截面逐渐发生变形,同时在平板表面附近可以观察到反向涡量的集中分布。在靠近平板尾缘处,涡量集中区域发生耗散,反映了涡核能量逐渐削弱。平板表面集中的涡量分布强度沿流向逐渐下降,这说明涡核对平板壁面剪切作用影响逐渐衰减。图 5(b)从后视视角叠加了沿流向各截面的涡核在y-z平面上的投影位置,从前后截面涡核的空间位置来看,涡核在与平面相互作用过程中发生了明显的展向(δz)以及法向(δy)位移。

另一方面,平板表面边界层也因为旋涡的卷吸作用形成了明显的涡量集聚层(见图 5b)。平板表面形成的涡量聚集层同样沿着旋涡剪切速度的方向,向平板左弦一侧延展。

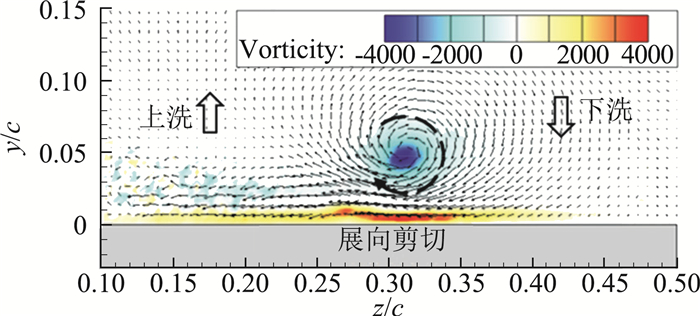

图 6给出了x/c=0.4位置处的截面涡量分布以及速度矢量图。入射的流向旋涡的旋向为顺时针,在平板表面和涡核之间诱导的切向速度沿-z方向。结合图 5(b)观察到的涡核展向位移结果,旋涡与平板相互作用过程中,旋涡涡核展向位移的方向与上述诱导切向速度方向一致。

|

图 6 涡量分布及速度矢量图,截面位置x/c=0.4,后视图 Fig.6 Vorticity and velocity vector at x/c=0.4, windward view |

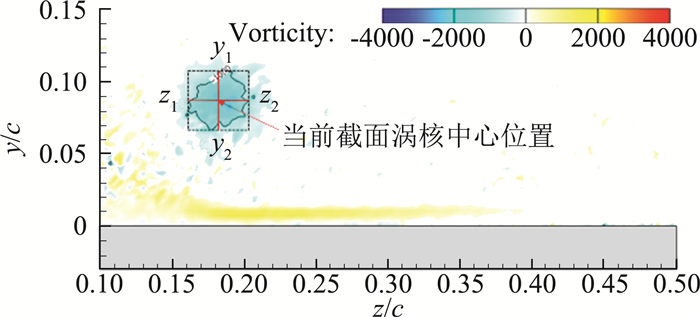

为研究不同入射涡强度Г以及入射高度h条件的变化规律,分别对h=0.1c、0.2c,α=8°、12°试验条件下的流场进行了定量测量,并将不同试验条件下的涡核空间位移规律提取出来。以涡量分布的几何中心作为涡核的实际位置,提取方法如下(以图 7为例):以涡量值-1000为参考值,绘制截面涡量等值线。提取等值线包络范围的上下边界对应的纵坐标值y1、y2,以及左右边界对应的横坐标值z1、z2。则截面涡核中心位置坐标(yc、zc)可通过如下方式计算,

| $ y_{c}=\left(y_{1}+y_{2}\right) / 2, z_{c}=\left(z_{1}+z_{2}\right) / 2 $ | (4) |

|

图 7 截面涡核中心位置提取方法示意 Fig.7 Center position of vortex core |

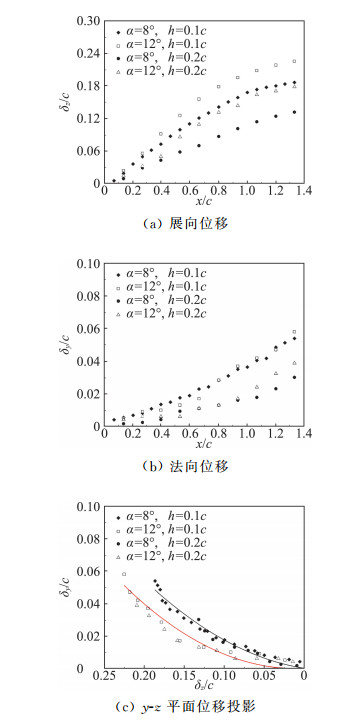

图 8(a)为涡核展向位移曲线,可以看出在初始阶段(x/c=0~0.8)涡核位移呈现近似线性变化,之后随着流动的发展,涡核位移增加的速率逐渐放缓。

|

图 8 涡面干扰的涡核空间位移规律曲线 Fig.8 Spatial displacement of vortex core |

图 8(b)给出了涡核法向位移曲线,在试验测量范围内,法向位移的整体规律近似线性。在同一的试验状态下,保持了一个较为平稳的位移速率。影响法向位移变化的参数主要是入射高度h。

图 8(c)给出了y-z平面上涡核投影相对位置的变化趋势。将不同条件下的涡核起始位置归集在原点后,可以明显的看到空间位置的数据点集中在两条趋势线附近。根据二维旋涡干扰的理论结果,涡核轨迹满足如下方程[21]:

| $ \frac{1}{x^{2}}+\frac{1}{y^{2}}=\mathrm{const.} $ | (5) |

两条趋势线间的差异在于入射涡强度。在本文研究参数范围内,不同旋涡入射高度对数据点的分布并未造成太大影响。

表 4给出了不同试验条件下的涡核位移结果。综合比较来看,入射涡强度越大、高度越低,产生的展向位移越明显。在入射涡强度相同的情形下(α= 12°,x/c=1.0),h=0.1c时比h=0.2c时的展向位移增加了约12%(α=8°时,h=0.1c时比h=0.2c时的展向位移增加了约50%)。对于离面位移,影响主要来源于入射高度,在较高的入射高度下,离面位移相对较小。

| 表 4 不同参数的涡核位移(截面位置x/c=1.07) Table 4 Vortex core displacement with different parameters (at x/c=1.07) |

|

|

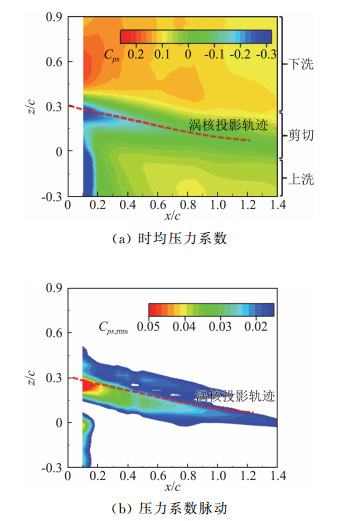

“涡-面”相互作用过程中平板表面的压力分布通过压力传感器测量得到。经过数据分析,得到了不同试验条件下的平板表面压力系数的时均分布以及脉动分布情况(图 9)。从图 6中可以观察到,旋涡与物面相互作用主要经由气流的上洗、下洗及展向剪切流动三种途径。这三种作用途径下,平板表面形成了特殊的压力分布形态。

|

图 9 平板表面压力系数分布(V∞=15 m/s,Re=1.51×106,α=12°,h=0.1c) Fig.9 Surface pressure coefficient distribution |

在平板前缘附近,旋涡的上洗、下洗作用造成了压力均值在涡核两侧呈现两级化分布。在平板左弦上洗一侧(z<0.1c)沿展向形成了负压的分布带,平板右弦区域(z>0.4c)由于下洗的作用整体压力水平高于零值。随着流动向下游发展,两侧上洗、下洗气流作用造成的压力值逐渐改变,在同一弦向位置处的上洗、下洗区域压力均值差逐渐减少。

平板中部则由于旋涡强烈的剪切作用,形成了集中的压力负峰值,沿流动方向形成了一片的负压集中区域。对于平板而言,上表面负峰值的形成,对平板整体的升力的提升有所贡献。压力负峰值的展向位置向涡核位移方向移动,展向影响宽度随着流动向下游发展逐步缩减。该现象产生的原因不难理解——旋涡在相互作用过程中,能量逐步耗散,剪切气流对物面的影响逐步衰减。伴随着离面位移,上述作用进一步削弱,最终导致负值展向影响宽度沿流向逐步缩减。

压力的脉动与均值分布特征略有差异,整体形态上仍旧可以分为上洗、下洗及剪切流动区域。在平板左弦部分,由于气流的上洗作用,造成平板流动的等效迎角增加,在靠近前缘部分形成了分离流动。分离流动造成了壁面压力分布脉动值的升高(图 9b,x =0.1c,z<0.1c)。平板右弦部分则由于下洗气流的作用,流动附着在平板表面上,压力脉动值相对偏小。

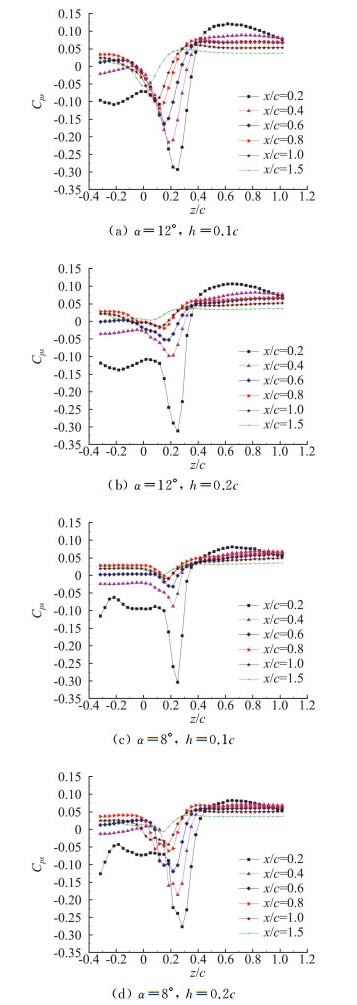

图 10给出了不同试验条件下平板表面压力系数时均值分布曲线。比较不同入射高度h下的压力系数时均值分布,可以看出,旋涡入射高度较低、入射涡强度较大时,形成的集中负压影响的程度更大。提取出各个截面位置处的负压极值,计算物面负压恢复梯度:

| $ \frac{\delta C_{p s}}{c}=\frac{C_{p s, \min 1}-C_{p s, \min 2}}{\frac{x_{1}-x_{2}}{c}} $ | (7) |

|

图 10 涡面干扰平板表面压力系数曲线(V∞=15 m/s,Re=1.51×106) Fig.10 Surface pressure coefficient curves |

其中,x1、x2为选取的计算截面位置,Cps,min为对应选取截面压力负极值。

比较表 5中所列结果,可以看出,在相同入射涡强度的情形下(α=12°),入射涡高度h=0.2c时,其压力恢复梯度约为h=0.1c时的1.4倍(α=8°时,约为1.2倍)。对于入射高度的影响,在不同高度情形下,规律有所差异。在h=0.1c时,压力恢复梯度在不同入射涡强度下程度接近。而在入射高度较高时(h=0.2c),α=12°条件下,压力恢复梯度更小。

| 表 5 不同参数的压力恢复梯度 Table 5 Pressure recovery gradient of different parameters |

|

|

壁面负压值与旋涡强度及涡核距壁面的高度有关,相同强度的旋涡,与壁面距离越远,造成的负压极值相对越小。对比前文中涡核法向位移的规律(图 8b),在相同入射高度h下,涡核发生法向位移的规律接近。相比较而言,在h=0.1c时法向位移更大。这说明在较低入射高度下,涡核会以更快的速度离面。因此,入射高度在作用起始阶段靠近前缘位置造成的压力负峰值相对更大。随着流动向下游发展,旋涡离面位移增加,压力恢复梯度相对更大。

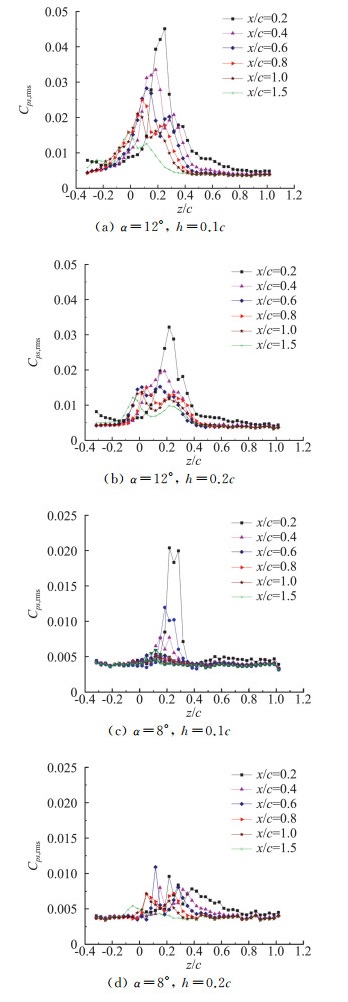

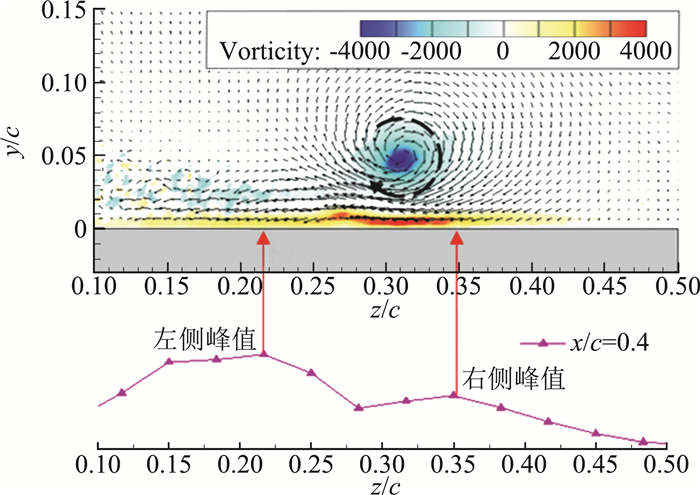

图 11给出了不同试验条件下平板表面压力系数脉动值的分布曲线。涡核附近区域形成的压力脉动幅值最为明显,分布相对集中。从压力脉动曲线(图 11(a~c))的形态来看,沿展向呈现“双峰状”分布。对应涡核位置空间的投影位置(图 12),涡核在平板表面的空间位置处于脉动值两个峰值之间。

|

图 11 平板表面压力系数脉动均方根值曲线(V∞=15 m/s,Re=1.51×106) Fig.11 Surface pressure coefficient RMS distribution |

|

图 12 脉动值曲线与截面流态对应关系(V∞=15 m/s,Re=1.51×106,α=12°,h=0.1c, 截面位置x/c=0.4) Fig.12 The relation between the surface pressure coefficient RMS curve and the cross-section flow pattern |

在靠近前缘部分的峰值差异较大,随着流动向下游发展,峰值间的差异越来越小。在较小入射强度下(α=8°),峰值空间差异并不明显,甚至并未出现明显双峰值分布(α=8°, h=0.1c)。整体比较来看,入射强度越大,入射高度越低,造成的脉动峰值越明显。

3 结论本文利用风洞试验方法,对流向涡与物面相互作用下,涡结构的空间发展过程以及平板表面流动的发展状况进行研究。研究结果表明:

1) 流向旋涡与平面相互作用过程中,旋涡受平板影响,会发生展向以及离面的法向位移,位移的大小受旋涡强度及入射高度影响;

2) 流向涡在平板表面形成了明显的集中低压区域,低压区域内的压力脉动值明显高于平板其他部分;

3) 在本文研究参数范围内,旋涡入射高度较低、入射强度更强时,产生的展向位移越明显,在物面形成压力脉动值更高,沿流向压力恢复梯度更缓。

流向涡与平面相互作用的流动结构具有明显的三维效应,对于此类问题的研究,离不开空间流动的综合分析。对于涡-面相互作用空间流动细节的研究,有助于理解飞行器复杂绕流条件下涡系生成与演化作用的机制以及对飞行器气动特性和运动特性的影响规律。进一步建立复杂空间涡系、物面载荷、飞行器气动力以及运动姿态间的物理关系,为其后气动设计的优化以及流动控制手段的应用奠定基础。受限于试验条件,本文并未对更多试验条件下的旋涡作用规律开展试验。部分情形下压力脉动双峰的物理成因仍需进一步结合平板表面流动细节开展研究。

致谢: 感谢南京航空航天大学的鲍继发技师、张强、肖恒等在试验准备及开展过程中的帮助。

| [1] |

KÜCHEMANN D. Report on the I.U.T.A.M. symposium on concentrated vortex motions in fluids[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1965, 21(1): 1-20. DOI:10.1017/s0022112065000010 |

| [2] |

SHAH G H. Wind tunnel investigation of aerodynamic and tail buffet characteristics of leading-edge extension modifications to the F/A-18[C]//18th Atmospheric Flight Mechanics Conference, New Orleans, LA, USA. Reston, Virigina: AIAA. AIAA-91-2889-CP. https://doi.org/10.2514/6.1991-2889

|

| [3] |

NELSON R C, PELLETIER A. The unsteady aerodynamics of slender wings and aircraft undergoing large amplitude maneuvers[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2003, 39(2/3): 185-248. DOI:10.1016/s0376-0421(02)00088-x |

| [4] |

COTON F N, GALBRAITH R A M, WANG T, et al. A wind-tunnel based study of helicopter tail rotor blade vortex interaction[J]. The Aeronautical Journal, 2004, 108(1083): 237-244. DOI:10.1017/s0001924000005091 |

| [5] |

JENKINS L, KHORRAMI M, CHOUDHARI M, et al. Characterization of unsteady flow structures around tandem cylinders for component interaction studies in airframe noise[C]//11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Monterey, California. Reston, Virigina: AIAA, AIAA 2005-2812. https://doi.org/10.2514/6.2005-2812

|

| [6] |

MAHALINGAM R, FUNK R, KOMERATH N. Flow visualization of low speed perpendicular vortex-airfoil interaction[C]//14th Applied Aerodynamics Conference, New Orleans, LA, USA. Reston, Virigina: AIAA, AIAA 96-2387. https://doi.org/10.2514/6.1996-2387

|

| [7] |

CANBAZOGLU S, LIN J C, WOLFE S, et al. Buffeting of fin:Distortion of incident vortex[J]. AIAA Journal, 1995, 33(11): 2144-2150. DOI:10.2514/3.12959 |

| [8] |

Hemsch M J. Tactical Missile Aerodynamics: General Topics[M]//Progress in Astronautics and Aeronautics. Washington: Amer Inst of Aeronautics & Subsequent, 1992. ISBN-10: 1563470152. ISBN-13: 978-1563470158.

|

| [9] |

NIELSEN J N. Missile aerodynamics[M]//Library of Flight Series. New York: Nielsen Engineering and Research, Inc, 1998. ISBN-10: 0962062901. ISBN-13: 978-0962062902.

|

| [10] |

LEE B H K, TANG F C. Characteristics of the surface pressures on a F/A-18 vertical fin due tobuffet[J]. Journal of Aircraft, 1994, 31(1): 228-235. DOI:10.2514/3.46478 |

| [11] |

LEE B H K, BROWN D. Wind-tunnel studies of F/A-18 tailbuffet[J]. Journal of Aircraft, 1992, 29(1): 146-152. DOI:10.2514/3.46138 |

| [12] |

李岸一, 王旭, 刘文法, 等. 鸭翼涡与边条涡对前掠翼布局的增升研究[J]. 空军工程大学学报(自然科学版), 2010, 11(1): 19-22, 58. LI A Y, WANG X, LIU W F, et al. Study on lift-enhancement of canard vortex and strake vortex to configuration with forward-sweptwing[J]. Journal of Air Force Engineering University(Natural Science Edition), 2010, 11(1): 19-22, 58. DOI:10.3969/j.issn.1009-3516.2010.01.005 (in Chinese) |

| [13] |

顾蕴松.大攻角前体非对称流动的控制技术[D].南京: 南京航空航天大学, 2004. GU Y S. Control of forebody flow asymmetry in high-angle flows[D]. Nanjing: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, 2004. (in Chinese) |

| [14] |

WANG Q T, CHENG K M, GU Y S, et al. Continuous control of asymmetric forebody vortices in a bi-stable state[J]. Physics of Fluids, 2018, 30(2): 024102. DOI:10.1063/1.5000006 |

| [15] |

MCKENNA C, BROSS M, ROCKWELL D. Structure of a streamwise-oriented vortex incident upon a wing[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2017, 816(4): 306-330. |

| [16] |

RUDNIK R, VON H G, WILD J. The european high lift program Ⅱ[C]//ECCOMAS. DLR, 2006: 1-4.

|

| [17] |

ROCKWELL D. Vortex-body interactions[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1998, 30(1): 199-229. DOI:10.1146/annurev.fluid.30.1.199 |

| [18] |

HOLZÄPFEL F N, TCHIPEV N, STEPHAN A. Wind impact on single vortices and counter-rotating vortex pairs in ground proximity (invited)[C]//7th AIAA Atmospheric and Space Environments Conference, Dallas, TX. Reston, Virginia: AIAA, AIAA 2015-3174.

|

| [19] |

BODSTEIN G C R, GEORGE A R, HUI C Y. The three-dimensional interaction of a streamwise vortex with a large-chord lifting surface:theory and experiment[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1996, 322(9): 51-79. DOI:10.1017/s0022112096002704 |

| [20] |

BENTON S I, BONS J P. Response of a streamwise vortex/wall interaction to unsteady forcing[C]//54th AIAA Aerospace Sciences Meeting, San Diego, California, USA. Reston, Virginia: AIAA, AIAA 2016-1605. https://doi.org/10.2514/6.2016-1605

|

| [21] |

HARVEY J K, PERRY F J. Flowfield produced by trailing vortices in the vicinity of the ground[J]. AIAA Journal, 1971, 9(8): 1659-1660. DOI:10.2514/3.6415 |

| [22] |

SEALTH DD, WILSON D R. Vortex-airfoil interaction tests[R]. AIAA 86-0354, 1986.

|

| [23] |

WITTMER K S, DEVENPORT W J, RIFE M C, et al. Perpendicular blade vortex interaction[J]. AIAA Journal, 1995, 33(9): 1667-1674. DOI:10.2514/3.12802 |

| [24] |

章旷, 代钦. 地面效应作用下翼尖涡特性的PIV实验研究[J]. 空气动力学学报, 2015, 33(3): 367-374, 405. ZHANG K, DAI CHIN. Experimental study on the tip vortices of a wing close to a flat and a wavy surface using PIV[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2015, 33(3): 367-374, 405. DOI:10.7638/kqdlxxb-2013.0049 (in Chinese) |

| [25] |

曹永飞, 顾蕴松, 程克明. 垂直于流向的截面中2D-PIV测量误差分析[J]. 实验流体力学, 2014, 28(6): 66-72. CAO Y F, GU Y S, CHENG K M. Analysis of the measurement error in the cross section perpendicular to flow using 2D-PIV[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, 28(6): 66-72. (in Chinese) |

2019, Vol. 38

2019, Vol. 38