2. 北京零壹空间科技有限公司, 北京 100176

2. Beijing One Space Company Ltd., Beijing 100176, China

新一代环保型超声速民用飞机[1-4]已成为世界上航空强国的热点研究领域,飞行器在超声速飞行时所引发的声爆问题一直以来都是困扰超声速民机发展的关键技术难题。高可靠性的声爆预测技术是开展低声爆超声速民用飞机气动布局设计的基础。声爆问题研究主要有三种手段,分别是数值模拟、风洞试验和飞行试验。能够在真实大气条件下进行声爆特征研究的飞行试验是最直接的研究手段,对发展超声速民机气动理论、建立高精度的声爆预测技术和探索声爆抑制方法等方面都具有非常重要的意义。

美国NASA从20世纪六十年代就开始了声爆的飞行试验研究,先后分别测量了SR-71飞机[5]、XB-70飞机[6]在巡航条件和APOLLO系列飞船[7]在发射和再入条件下的声爆信号,获得了最早的飞行试验数据。在20世纪初,NASA和Northrop Grumman Corporation公司联合进行了著名的SSBD项目(Shaped Sonic Boom Demonstration)[8],旨在采用飞行试验验证修型降爆技术和探索大气湍流对声爆的影响。在2010年前后,美国Wyle、Gulfstream Aerospace Corporation和波音公司等进行了著名的SCAMP项目(The Superboom Caustic Analysis and Measure Project)[9],旨在通过飞行试验研究超声爆焦散分析与测量技术。日本JAXA在2009-2015年开展了D-SEND项目(Drop test for Simplified Evaluation of Non-symmetrically Distributed sonic boom)[10],旨在通过飞行试验研究非对称布局的声爆特性。欧盟和俄罗斯在H2020框架下开始了RUMBLE项目(R — egU — lation and nor M — for low sonic B — oom L — E — vels)[11],由空中客车公司牵头,研究周期为2017-2020年,该项目是欧盟发起的首个大型声爆研究项目,涵盖了该领域的各个方面,飞行试验将由俄罗斯中央流体研究院(TsAGI)承担。总体来看,通过多年的发展,美国在声爆飞行试验方面积累了丰富的数据和技术,为其发展下一代超声速民机打下了较为坚实的基础;日本、欧盟等近年来也对声爆飞行试验研究尤为重视,以期为声爆预测和低声爆设计建立完善的验证手段。

国内在声爆领域的研究明显不足,尤其在声爆飞行试验方面的研究几乎是空白。中国航空工业空气动力研究院(以下简称航空工业气动院)与北京零壹空间科技有限公司(以下简称零壹空间)基于亚轨道火箭动力飞行器开展了声爆特性飞行试验的合作研究。依托零壹空间的飞行试验平台OS-X0,航空工业气动院声爆技术研究团队借助自研的数值预测平台ARI_Boom (Aerodynamics Research Institute Sonic Boom Prediction Platform) [12-14],发展了飞行过程中的声爆信号地面测量技术,建立了以声学射线法和打靶法相结合的声爆信号测量轨迹预测能力。

2018年5月17日,零壹空间成功发射了OS-X0科学试验飞行器,航空工业气动院声爆技术研究团队借助所发展的飞行试验测量技术对此飞行器开展了地面声爆特性的测量,成功进行了该飞行器声爆特性的飞行试验测试,获得了真实大气环境下高马赫数飞行器的地面声爆信号,取得了重要的试验数据。

本文较为详细地介绍了本次飞行测量方案,结合自主研发的ARI_Boom数值预测平台,对飞行试验测量结果进行了进一步数值模拟分析。开展了沿弹道的声射线轨迹特性、双声爆现象、地面信号持续时间和激波上升时间及发动机喷流影响效应的分析,并与飞行试验测量数据进行了比较。数值计算结果与真实试验测量结果总体符合较好,但由于真实飞行环境非常复杂,影响声爆特征传播的因素较多,两者仍存在一定差异。该项工作可为今后发展超声速民用飞行器提供技术支撑。

1 OS-X0试验飞行器简介OS-X系列是通用的飞行试验平台[15],可为客户提供各项临近空间飞行试验所需的高空、特定速度条件和大气环境,适于开展各项科学试验。

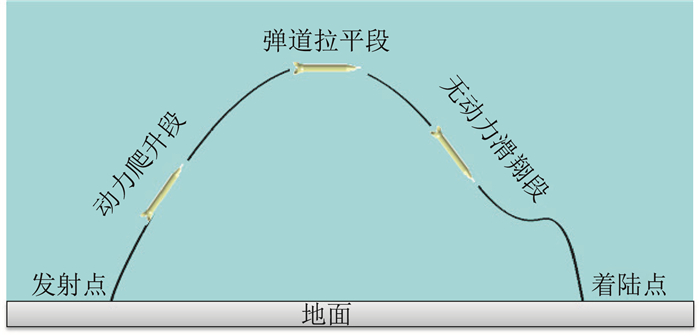

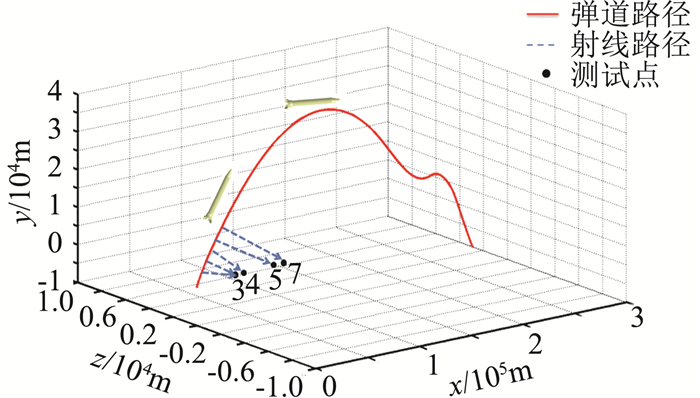

OS-X0试验飞行器,也称为“重庆两江之星”号,是OS-X系列的首枚试验飞行器,于2018年5月17日在我国西北某基地成功发射。该飞行器长9 m,重7.2 T,最大飞行高度约42 km,最大飞行速度接近Ma数6.0,飞行时间265 s,飞行距离273 km,采用固体火箭发动机作为动力。图 1给出了OS-X0试验飞行器的飞行弹道示意图。考虑到安全因素,本项测量工作集中在飞行弹道的上升段,对应的Ma数范围为3.0~6.0,高度范围为7.0~18.0 km。该项工作,一方面可为典型超声速民机[1-4]的研究提供支持,另一方面也有助于探索高超声速民机[22]的声爆特性。

|

图 1 OS-X0试验飞行器的飞行弹道 Fig.1 Flight trajectory of OS-X0 experimental aircraft |

(1) 测试点布置

本次试验弹道航向为北偏西49°,经过前期预选点计算、现场勘查,主要考虑现场路况、到达时间以及测量设备续航时间等因素,最终确定的测试点布置方案在地图上的位置如图 2所示,测试点位置选择在弹道正下方。各个测点的地面位置、对应的弹道高度和飞行马赫数如表 1所示。

|

图 2 测试点布置方案 Fig.2 Layout of measurement points |

| 表 1 声爆飞行测试点位置和对应飞行参数 Table 1 Measurement point positions and flight parameters |

|

|

根据当地地形和交通条件,测试点分为两组,1-4号测点为第一组,5-7号测点为第二组。根据数值计算分析,1号和2号测试点感受不到声爆信号,在这两个位置分别布置一套测试系统作为比对验证,用于验证声爆信号测量轨迹预测技术的可靠性。理论上火箭发动机在35s时刻熄火,第一组4个测点都对应了发动机熄火前的飞行状态,第二组3个测点都对应了发动机熄火后的飞行状态,便于分析火箭发动机工作与不工作两种工况下的信号特征。

(2) 测量装置

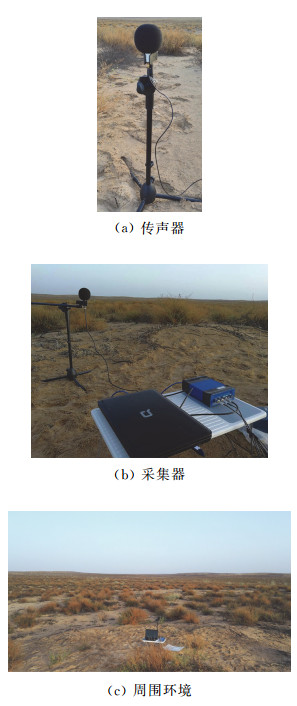

7个测试点各配备一套测量系统,每套系统包含传声器、一台四通道采集器及电缆、三脚架和风球等附件(如图 3所示)。每一个测试点均用了两种尺寸的传声器,主要是考虑到1/4英寸的传声器测量声压级上限较大、频响范围较宽,而1/2英寸的传声器灵敏度较高。

|

图 3 测量系统图 Fig.3 Microphone system |

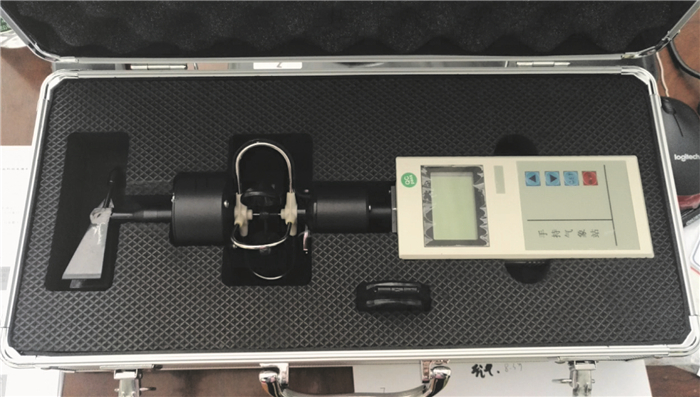

在7号测试点地面布置了1台便携式气象站(如图 4所示),设置以1 min为间隔采集并存储靠近地面的气象数据,主要监测当地气压、气温、湿度、风速、风向五个气象参数,以便数据后处理时参考。

|

图 4 便携式气象站 Fig.4 Portable meteorological station |

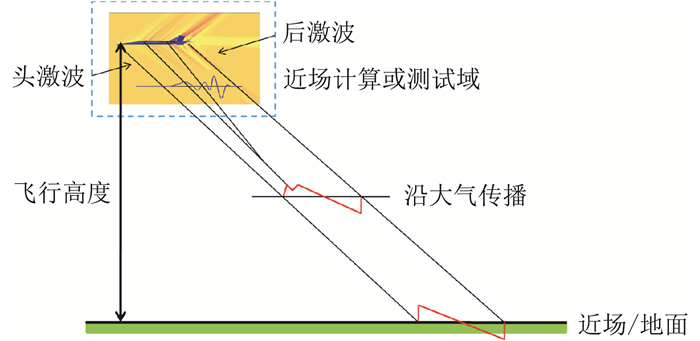

航空工业气动院的ARI_Boom平台[12-14]采用近场CFD模拟和远场传播模型相结合的混合预测方法(如图 5所示),首先利用CFD模拟计算得到OS-X0在对应飞行状态下的近场声爆压力波分布特征,然后利用远场传播程序计算得到地面的声爆压力波信号。近场脱体压力分布的预测采用二阶精度的可压缩N-S方程求解器ARI_OVERSET[16-18];远场传播采用基于Thomas波形参数法的射线追踪技术[19-20]。近场[16-18]和远场[12, 14]的求解方法在前期的研究中均得到了较为充分的验证。在射线追踪技术中,射线方向与所在高度声速和风速有关,高度变化导致大气属性变化,ARI_Boom平台采用分层大气模型[21]来模拟高度变化效应。

|

图 5 ARI_Boom平台声爆混合预测方法示意图 Fig.5 Illustration of hybrid prediction method for ARI_Boom |

测试点共有7个,其中6号测试点出现故障,在有效飞行试验时间内的数据文件丢失,其余各测试点都观测到了有效信号。其中1号和2号测试点与预测分析结果一致,未测到声爆信号;3号和4号测试点获得了助推火箭发动机工作时的声爆信号;5号和7号测试点获得了助推火箭发动机熄火后的声爆信号。下文重点针对3、4、5和7号测试点的结果展开分析。

3.2 气象条件观测结果7号测试点布置的便携式气象站记录了发射时的近地气象条件,如表 2所示。总体来看,发射当时当地天气条件较为良好,基本上呈晴朗微风天气。受试验条件限制,本项研究工作未进行高空风的测量。

| 表 2 气象条件观测结果 Table 2 Meteorological condition |

|

|

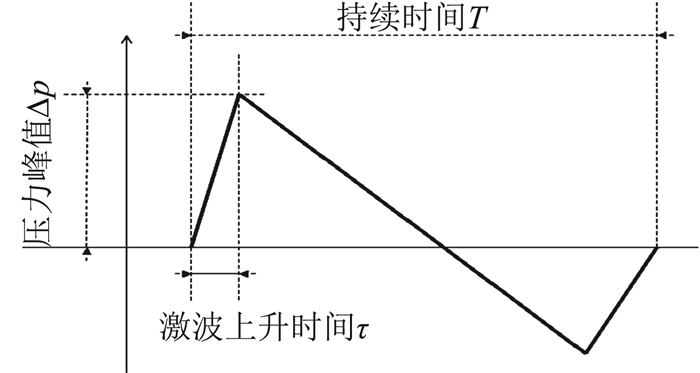

声爆信号的主要特征量为峰值压力、激波上升时间、持续时间和波形,如图 6所示,其中压力峰值是指最大过压与环境压力的差值,激波上升时间是指从环境压力升高到峰值压力所需的时间间隔,持续时间是指从头波到尾波的间隔时间。

|

图 6 典型声爆信号特征量 Fig.6 Characteristics of typical sonic boom signature |

(1) 沿弹道的射线轨迹分析

图 7给出了OS-X0飞行器沿弹道发出的声爆信号的声射线轨迹示意图,可以看到本次试验测量的声爆信号主要由OS-X0飞行器的上升段发出,经过远距离的大气传播到达测试点。其中3和4号点对应助推火箭发动机工作的时间段,5和7号点对应助推火箭发动机熄火后的时间段。

|

图 7 测点声爆信号的射线轨迹分析 Fig.7 Trace analysis of the measurement point |

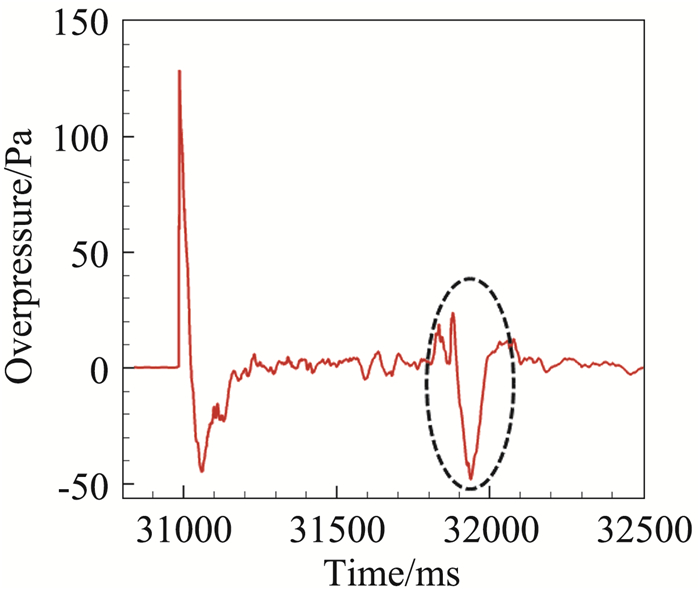

(2) 双声爆现象

ARI_Boom程序预测得到3号测点可能观测到两次声爆信号,这是飞行器快速爬升阶段的特殊物理现象。在OS-X0飞行测试中,3号测试点成功观测到了双声爆现象,如图 8所示,两声信号的时间差约为1s,第一声信号最大幅值较大,由于飞行器不断爬升,第二声信号最大幅值明显要小一些,但是测试系统可以明显的分辨出来。双声爆现象是弹道式飞行器在快速爬升阶段特有的现象,对于巡航飞行器平稳飞行阶段一般是不会发生的。

|

图 8 3号测点的双声爆信号 Fig.8 Bi-boom of the 3rd measurement point |

(3) 持续时间和激波上升时间

表 3给出了3、4、5和7号测试点的声爆信号的持续时间和激波上升时间。可以看出,3号和4号测试点的地面声爆信号持续时间约为75 ms,而5号和7号测试点的地面声爆信号持续时间均小于70 ms,这主要是由于助推火箭发动机喷流的影响导致的,飞行高度对地面信号持续时间影响不大[23];3号和4号测试点的地面声爆信号的激波上升时间约为2 ms,而5号和7号测试点的地面声爆信号的激波上升时间约为10 ms,这主要是由于飞行高度变化导致的,已有研究结果[21]表明飞行高度增加时,激波上升时间也呈增加趋势,相比而言,喷流对激波上升时间则影响很小。

| 表 3 持续时间和激波上升时间统计 Table 3 Duration and increasing time |

|

|

本节基于测试数据,采用2.2节的数值方法,开展了飞行测试结果与数值预测结果的对比分析。重点阐述了发动机喷流影响效应分析和地面声爆信号的数值与测试结果对比分析。

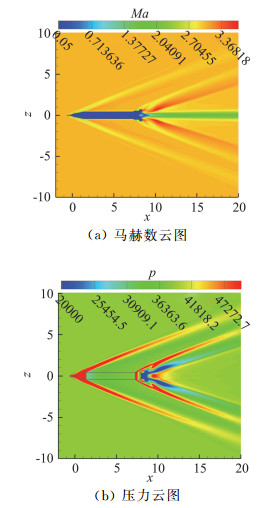

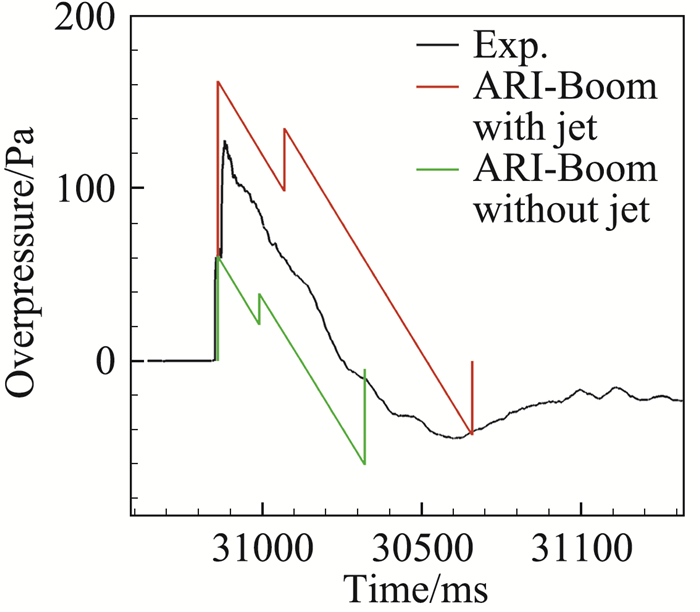

(1) 发动机喷流影响效应分析

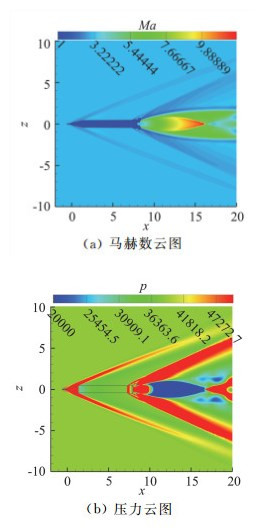

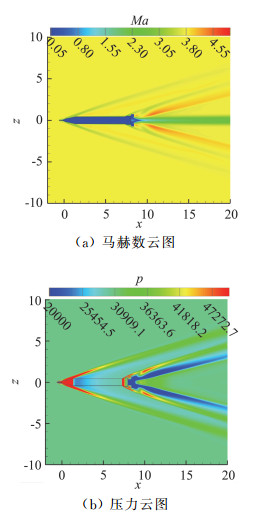

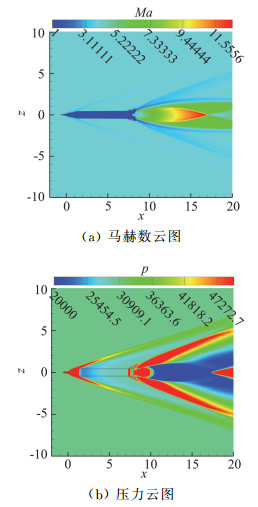

图 9和10分别给出了3号测试点对应的助推火箭发动机工作和熄火条件下的OS-X0飞行器近场流动情况的数值模拟结果。图 11和12分别给出了4号测试点对应的助推火箭发动机工作和熄火条件下的OS-X0飞行器近场流动情况的数值模拟结果。

|

图 9 OS-X0飞行器在3号测试点无喷流时对应的近场马赫数和压力云图 Fig.9 Mach and pressure contours for the 3rd measurement point with jet-off at the near-field |

|

图 10 OS-X0飞行器在3号测试点有喷流时对应的近场马赫数和压力云图 Fig.10 Mach and pressure contours for the 3rd measurement point with jet-on at the near-field |

|

图 11 OS-X0飞行器在4号测试点无喷流时对应的近场马赫数和压力云图 Fig.11 Mach and pressure contours for the 4th measurement point with jet-off at the near-field |

|

图 12 OS-X0飞行器在4号测试点有喷流时对应的近场马赫数和压力云图 Fig.12 Mach and pressure contours for the 4th measurement point with jet-on at the near-field |

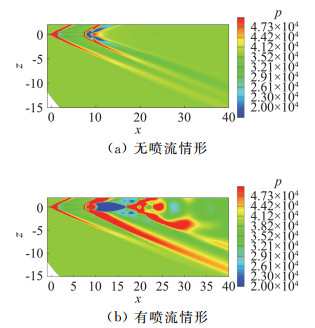

从图 9和图 10及图 11和图 12的对比均可看出发动机喷流相当于虚拟飞行器后体,增加了流动的影响区域长度,故而声爆信号的持续时间将相应增大,这与3.3节的试验数据分析结论是一致的。除影响信号持续时间外,数值模拟还发现发动机喷流对信号的幅值还有较大影响,不但直接影响尾波幅值,还可能间接影响头波幅值。图 13给出了3号测试点对应的助推火箭发动机工作和熄火条件下的OS-X0飞行器从近场到中场(15倍弹体直径位置)的流场波系图(4号测试点与之类似,这里不再单独给出)。从图中可以看出,在近场,前体激波系并未受到后体激波系的干扰;在中、远场情况则有所不同,随着空间的远距离传播,后体激波系则可能与前体激波系发射干涉。对于无喷流的情形,后体波系激波角相对较小,在远距离传播后,与前体波系基本不发生干涉,或者干涉相对很弱;对于有喷流的情形,如图 13(b)所示,后体波系激波角相对较大,在远距离传播后,存在与前体波系发生强干扰的可能。本文研究的情形则属于后者,这一点从下文的图 14和图 15的地面声爆信号曲线也可以看出。

|

图 13 OS-X0飞行器在3号测试点对应的有喷流和无喷流条件中场压力数云图 Fig.13 Pressure contours for the 3th measurement point with jet-on and off at the mid-field |

|

图 14 OS-X0飞行器在3号测试点的地面声爆信号的计算与试验数据对比 Fig.14 Numerical and flight data comparison for ground sonic boom signature for the 3rd measurement point |

|

图 15 OS-X0飞行器在4号测试点的地面声爆信号的计算与试验数据对比 Fig.15 Numerical and flight data comparison for ground sonic boom signature for the 4th measurement point |

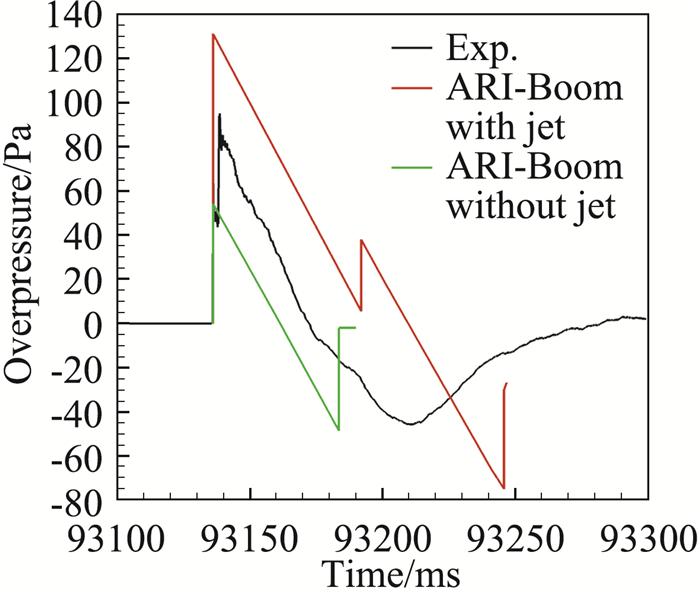

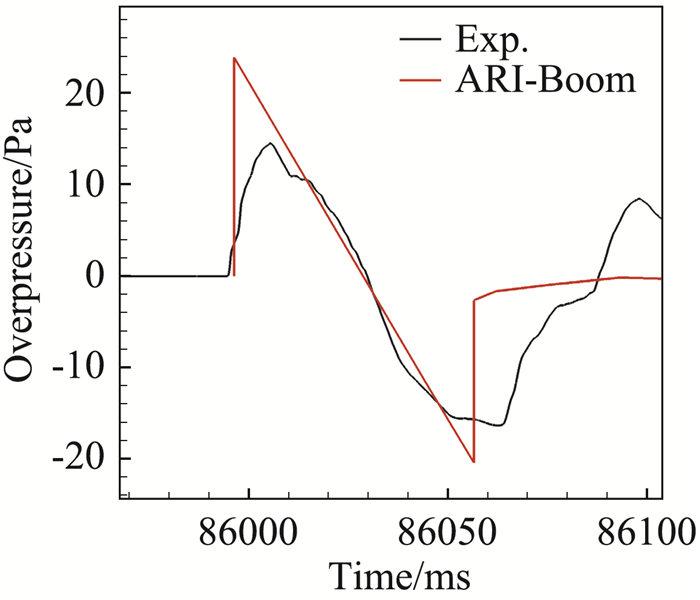

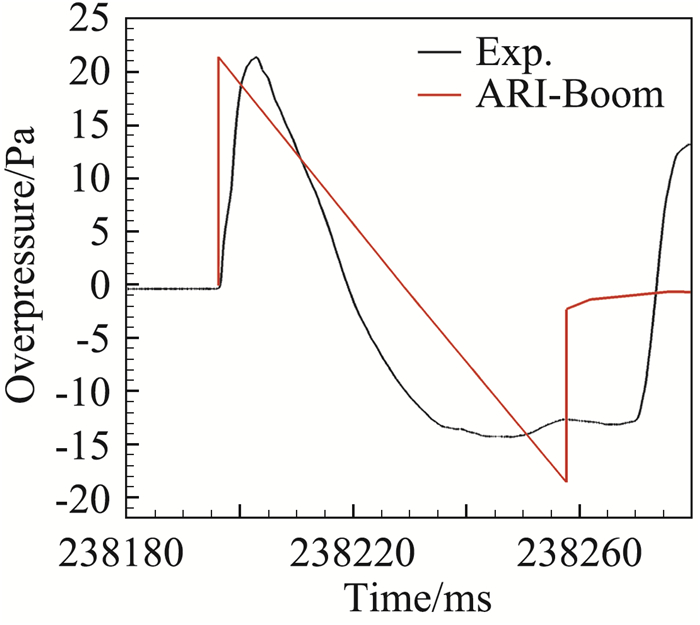

(2) 地面声爆信号的数值与测试结果对比分析

图 14-图 17分别给出了3、4、5和7号测试点对应的地面声爆信号的数值计算与实测结果的对比曲线。其中图 14和图 15分别给出了3和4号测试点对应的发动机工作与不工作条件下的数值模拟结果与飞行实测结果的对比。可以看到发动机工作状态的地面声爆持续时间明显大于发动机不工作状态的持续时间;对于OS-X0飞行器,发动机喷流对于地面声爆信号的幅值也是有着很大影响的,这是由于喷流引起的后体激波与前体激波经过远距离传播后发生了非线性干扰。这与3.3节和3.4(1)节的分析结论也是一致的。但实际飞行测试的结果介于ARI_boom得到的有喷流和无喷流情形的预测结果之间,这也表明数值模拟结果尚有考虑不充分的地方。

|

图 16 OS-X0飞行器在5号测试点的地面声爆信号的计算与试验数据对比 Fig.16 Numerical and flight data comparison for ground sonic boom signature for the 5th measurement point |

|

图 17 OS-X0飞行器在7号测试点的地面声爆信号的计算与试验数据对比 Fig.17 Numerical and flight data comparison for ground sonic boom signature for the 7th measurement point |

图 16和图 17分别给出了5和7号测试点对应的地面声爆信号的数值模拟结果与飞行实测结果的对比。相比3和4号测试点,该两个测试点的声爆信号幅值下降很多,这主要是由于飞行器高度迅速爬升导致的[12]。特别注意的是,对于该两测试点,ARI_Boom预测结果与飞行试验测量结果的信号持续时间和幅值相对均较为接近,这是由于该段弹道时序变化较为平缓,飞行器的机动变化效应相比前两个测试点下降较多,此时本文采用的准定常近似与实际飞行工况更加接近。

总体来看,数值模拟预测结果与飞行测量结果符合较好,但仍存在一定差异,这是由于目前采用的计算方法中还有未考虑到的影响因素。首先,计算对弹道条件进行了准定常近似,未考虑OS-X0飞行器加速引起的声爆特征非定常变化;其次,计算中未考虑大气湍流和高空大气风场的影响,该因素可能导致声爆波形发生变形;还有本文对发动机喷流的模拟采用高温完全气体近似,这与真实多组份流动存在一定误差。这些是后续工作需要改进的地方。

4 结论针对OS-X0科学试验飞行器的声爆测量与分析是国内首次公开进行的超声速飞行器声爆特性的飞行试验研究。本次试验成功测量得到了真实大气环境下高Ma数飞行器飞行的声爆数据,信号特征清晰明显,可为我国超声速民机声爆预测技术的发展提供飞行试验数据支撑。主要结论如下:

1) 本次飞行试验测量表明,OS-X0试验飞行器在飞行Ma数3.0~6.0、飞行高度7.0 km~18.0 km的上升弹道区间段,地面声爆最大过压基本介于20 Pa~130 Pa之间,相当于声压级120 dB~136 dB之间,声爆信号持续时间在55 ms~75 ms之间。

2) 在获得的四个有效测试点的声爆信号中,3号和4号测点(对应助推火箭发动机工作状态)的信号特征与5号和7号测点(对应助推火箭发动机熄火状态)的信号特征有明显不同,初步分析认为这与发动机的喷流状态有关,表明发动机喷流对超声速飞行器的声爆特征有重要影响。

3) 数值计算结果与真实试验测量结果总体符合较好,但仍存在一定差异,这也表明真实飞行环境非常复杂,影响声爆特征传播的因素较多,在超声速飞行器声爆理论和预测方法等方面还需更深入的研究。

同时,在本文的研究过程中,作者深感发展飞行试验测量技术十分不易,本项工作所获得的试验数据仅仅是初步结果,声爆飞行试验测量技术亦存在很大的提高空间。主要可能的改善方向如下:

1) 压力传感器精度。声爆是宽频压力信号,频率范围涵盖几赫兹至几十万赫兹,要在如此宽的频率范围获得足够的测量精度,对于传感器的要求是非常高的。绝大部分国产压力传感器都难以达到,本次测量不得不采用进口压力传感器进行。

2) 测量轨迹预测技术。传统的声爆信号预测都是正向的,即从飞行器出发给出地面信号,而地面测量过程实际上是逆向的,声射线追踪都是正向,本项工作暂采用了打靶法来完成逆向追踪,需要进行多次迭代,计算量相对较大;另外计算过程中也未考虑大气风场、近地湍流、飞行器机动效应等因素,这些是今后需要深入研究的。

3) 网络化的空基测量系统。本次测量仅进行了地面声爆信号的测量,而声爆研究者们希望获得整个传播路径上的信号发展过程,这就需要建立网络化的空基测量系统,即沿着声信号传播的路径在不同空间高度和水平距离上布置足够数量的传感器,这样便可获得更详细的数据,可为理论研究和数值模拟提供更多的参考。

| [1] |

朱自强, 陈迎春, 王晓璐, 等. 现代飞机的空气动力学设计[M]. 北京: 国防工业出版社, 2011. ZHU Z Q, WU Z C, CHEN Y C, et al. Advanced technology of aerodynamic design for commercial aircraft[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2011. (in Chinese) |

| [2] |

索别茨基著, 钱翼稷译, 徐华舫校.高速运输机设计的新概念[M].北京: 国防工业出版社, 2001. SOBIECZKY H edit, QIAN Yiji translate, XU Huafang proofread. New design concepts for high speed air transport[M]. Beijing: National Defense Industry Press, 2001. |

| [3] |

NASA LRC. High-speed research: sonic boom, vol. I[R]. NASA CP-3172, vol. 1, 1992.

|

| [4] |

NASA LRC. High-speed research: sonic boom, vol. Ⅱ[R]. NASA CP-3173, vol. 2, 1992.

|

| [5] |

DOMENIC J M, VERA H, HERBERT R H. Sonic-boom measurements for SR-71 aircraft operating at Mach numbers to 3.0 and altitudes to 24384 meters[R]. NASA TN D-6823, 1972.

|

| [6] |

MAGLIERI D J, et al. Summary of XB-70 sonic boom signature data for flights during March 1965 through May 1966[R]. NASA CR-189630, 1992.

|

| [7] |

HILTON D A, HENDERSON H R, MCKINIZEY R. Sonic-boom ground-pressure measurements from APOLLO 15[R]. NASA TN 0-6950, 1972.

|

| [8] |

PAWLOWSKI J W, GRAHAM D H, BOCCADORO C H, et al. Origins and overview of the shaped sonic boom demonstration program[R]. AIAA 2005-0005, 2005.

|

| [9] |

PAGE J, et al. Superboom caustic analysis and measurement program (SCAMP) final report[R]. NASA/CR-2015-218871, 2015.

|

| [10] |

KAWAGUCHI J, et al. Post-flight evaluation of the guidance and control for D-SEND#2 2nd drop test[R]. AIAA 2017-0939, 2017.

|

| [11] |

FOMIN V M, KISELEVA T A, VOLKOV V F, et al. Sonic boom problem: past, present and future[C]//Proceeding of the 1st International Conference on High-Speed Vehicle Science and Technology (HiSST), Moscow, Russia, November 26th-29th, 2018.

|

| [12] |

LENG Y, QIAN Z S. A CFD based sonic boom prediction method and investigation on the parameters affecting the sonic boom signature[C]//Proceeding of 2014 Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology, Shanghai, China, August 22nd-24th, 2014.

|

| [13] |

QIAN Z S, YANG X M. Key aerodynamic technologies of high Mach number civil transport[C]//Proceeding of Young Research Conference of the 5th International Forum of Aviation Research, Zhuhai, China, November 8th-11th, 2014.

|

| [14] |

LENG Y, QIAN Z S. Sonic boom signature prediction and analysis for a type of hypersonic long-range civil vehicle[R]. AIAA 2017-4422, 2017.

|

| [15] | |

| [16] |

LI H M, QIAN Z S, et al. Implementation of three different transition methods and comparative analysis of the results computed by OVERSET software[R]. AIAA 2016-3491, 2016.

|

| [17] |

LI X F, QIAN Z S. Applications of overset grid technique to CFD simulation of high Mach number multi-body interaction/separation flow[C]//Proceeding of 2014 Asia-Pacific International Symposium on Aerospace Technology, Shanghai, China, August 22nd-24th, 2014.

|

| [18] |

LIU Y, WANG L, QIAN Z S. Numerical investigation on the assistant restarting method of variable geometry for high Mach number inlet[J]. Aerospace Science and Technology, 2018, 79: 647-657. DOI:10.1016/j.ast.2018.06.014 |

| [19] |

THOMAS C L. Extrapolation of sonic boom pressure signatures by the waveform parameter method[R]. NASA TND-6832, 1972.

|

| [20] |

THOMAS C L. Extrapolation of wind-tunnel sonic boom signatures without use of a Whitham F-Function[R]. NASA SP-255, 1970.

|

| [21] |

HAYES W D, HAEFELI R C, KULSRUD H E. Sonic boom propagation in a stratified atmosphere with computer program[R]. NASA CR-1299, 1969.

|

| [22] |

STEELANT J, VARVILL R, et al. Achievements obtained for sustained hypersonic flight within the LAPCAT-Ⅱ project[R]. AIAA 2015-3677, 2015.

|

| [23] |

CLEVELAND R. Propagation of sonic booms through a real, stratified atmosphere[D]. Thesis of The University of Texas at Austin, 1995.

|

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37