大型水陆两栖飞机(下简称两栖飞机)既能在陆上机场起降,也可在适宜的水域起降,不仅需要具有良好的飞行性能,还要具有一定程度的适海性能,以保障飞机在一定的风浪条件下进行水面机动和水面起飞、降落的安全,两栖飞机的气动布局型式与水动布局密不可分。然而水文气象条件[1-5]与陆地的大气特性差别甚大,两栖飞机在水面滑行、起降过程中的流体规律与陆基飞机有本质区别。陆基飞机在陆上起降的外力包括:飞机重力、发动机推力、气动力、地面作用力。两栖飞机在水面进行机动时,除气动力之外,所受的水动力主要包含:机体浮力、水动升力、水动阻力[6-9]、近水面效应以及气、水二相流的作用[10]。因此两栖飞机的增升装置除需满足陆基飞机常规设计原则以外,还必须考虑水面起降环境和使用模式的特殊技术要求。

飞机增升装置的理论研究和工程实践已经积累了大量经验,并拥有众多权威的设计指导工具书[11-15],该类工具书均侧重于陆基飞机,而在两栖飞机的增升装置领域并未给出完整、系统并与当前研究发展相适应的技术指导,因此有必要开展两栖飞机增升装置设计专项研究。

为满足水、陆两种不同起降环境的设计要求,两栖飞机的气动和水动设计比常规陆基飞机更为复杂。进行全机布局与选择时,除了要具有良好的气动特性外,还要具有较佳的水动特性,且要处理好两者之间的匹配性和协调性[16],必须对飞机的气动布局与水动布局进行综合论证。

目前对两栖飞机增升装置设计的指导工具较少,仅在参考文献[17]中编写了军用水上飞机特殊设计原则和方法。该章节介绍了水上飞机的水面使用特殊要求、水上飞机气动和水动布局形式选择、水上飞机固有的水动力特性,并基于水上飞机的几何外形,重点针对船身(浮筒)、机翼、尾翼、发动机、起落架的外形和参数选择进行了设计指导。但未对两栖飞机增升装置设计进行详细说明,仅对机翼在船身上的安装提出了“避开冲击力很强的喷溅水流对进气道、增升装置、螺旋桨及外挂武器的冲击”的要求。

参考文献[17]中推荐了水上飞机采用的规范、标准[18-23],上述标准多发布于20世纪50年代至80年代。经查现行有效的美国军用标准,文献推荐的大部分美国军用标准已作废或被新标准代替,已不适应当前科学技术发展的需要。随着航空技术创新更新速度的加快,以及设计变更、新技术、新工艺的应用,需要不断完善适应当前以及前沿技术发展的设计规范和标准。

本文针对国内两栖飞机增升装置研究经验不足的问题,对国内外典型两栖飞机增升装置类型及优缺点进行了梳理和总结。结合两栖飞机的特殊使用模式,阐明了气动力和水动力的耦合设计对两栖飞机增升装置设计的重要意义。从影响两栖飞机增升装置效率的限制因素着手,分析了影响的机理。为达到改善两栖飞机增升装置的气动效率,并实现飞机型号工程应用的目的,采用理论分析与水动力试验相结合的方法开展两栖飞机增升装置设计的系统性研究,较为全面的总结了两栖飞机增升装置的设计原则。

1 两栖飞机增升装置发展综述最近半个多世纪以来,俄罗斯、加拿大、日本和中国均研制了大型的两栖飞机,取得了较大成功。本节分别对上述国家两栖飞机的增升装置类型和设计特点进行分析、说明。

1.1 俄罗斯两栖飞机增升装置俄罗斯充分利用丰富的航空技术和水上飞机开发经验,研制出别-200型双发涡扇式多用途水陆两栖飞机。别-200是目前世界上最先进的大型喷气式水陆两栖飞机,选用了大后退富勒襟翼与全翼展前缘缝翼相结合的增升装置,融合了现代化的设计概念、先进的技术和两栖飞机领域里的最新研究成果,在气动效率、水动性能、飞行性能、重量特性、经济性等方面都取得了长足的进展。

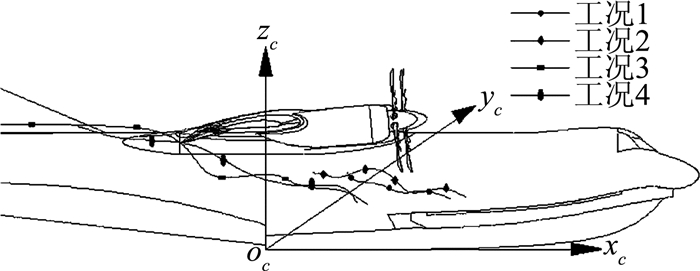

别-200飞机高升力增升装置能改善飞机的起降特性,缩短起降距离并在低速/低空飞行中实现良好的操稳特性,这是灭火飞机投水作业的必要性能。别-200能够在1800 m长的跑道以及任何开放水面起降,水面最小深度2.6 m,长度至少为1330 m,最大起降浪高1.2 m[24]。别-200气动布局见图 1。

|

图 1 别-200气动布局及水面起飞 Fig.1 Aerodynamic configuration of Be200 taking off from water surface |

别-200的增升装置在水面操纵的特点是将增升装置在起飞前预先放到一个初始的安全状态,以防止船体底部喷溅水流的撞击,在滑跑速度达到80 km/h后继续将襟翼位置放到起飞状态。在水上降落后立刻将增升装置收起到安全位置以避开喷溅的影响[25]。

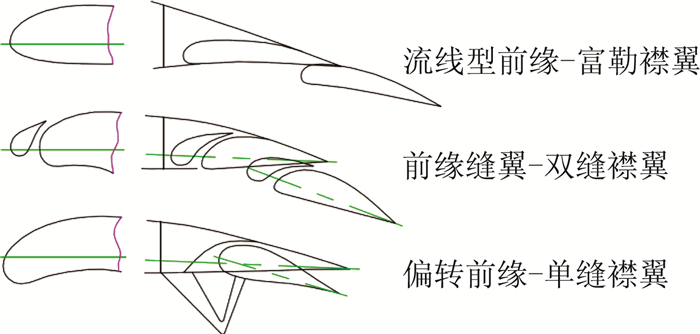

1.2 加拿大两栖飞机增升装置加拿大CL-215飞机在机翼设计和选择高升力增升装置等气动力设计方面较为成熟[26]。为确定最佳飞机布局和选择高升力增升装置,在前缘增升装置和后缘增升装置相结合的研制过程中进行了二维和三维构型的风洞试验[27]。机翼选用了NACA4418翼型,优点是具有平缓失速的特性,便于安装前缘缝翼。论证阶段曾做过三种增升装置方案:流线型前缘+富勒襟翼、前缘缝翼+双缝襟翼、偏转前缘+单缝襟翼,最终选定了偏转前缘+单缝襟翼的增升装置形式,增升装置面积相对机翼总面积的比例约22%[28],该方案参见图 2。

|

图 2 增升装置方案 Fig.2 High-lift devices scheme |

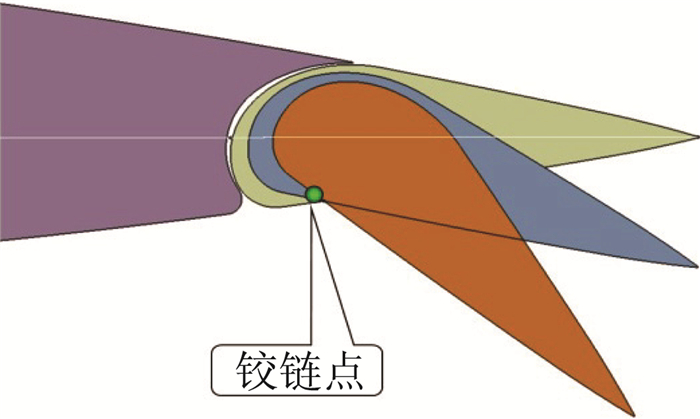

后续通过CL-215飞机风洞试验选择了最佳缝翼,增升装置偏转角度和增升装置铰链位置的研究表明:单缝襟翼偏转15°时可得到最大升力以及最小阻力,以此角度为前提,增升装置安装在40%弦长处可产生最佳升力增量。

CL-415更新了设备、改进了结构,速度性能提高了30%至40%,灭火效率提高了一倍。其增升装置偏转角为起飞10°,降落25°,灭火15°[29],CL-415飞机见图 3。

|

图 3 波浪中航行的CL-415 Fig.3 CL-415 taxi in the waves |

日本的海洋国家战略意识使之不遗余力地研究、构建了完整的水上飞机、两栖飞机谱系,系列化产品结构丰富,飞机性能先进,处于世界先进水平[30]。通过大量、深入的高升力装置研究与试验,成为附面层控制技术应用最为成功和具有国际影响力的国家。

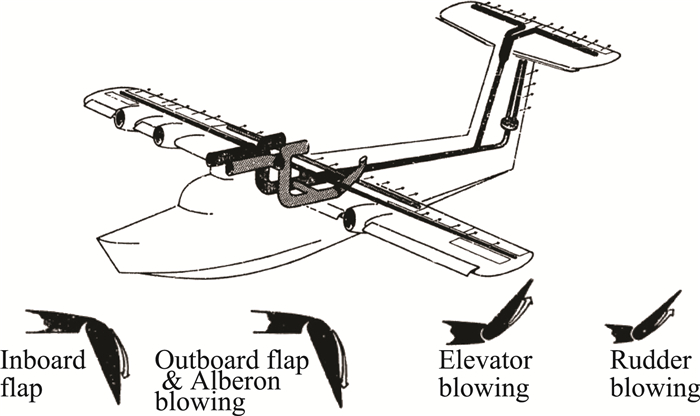

美、日等国家对吹气增升装置的研究始于20世纪50年代[31],以研制高抗浪性的新型水上飞机为目的,着手进行高升力装置方面的研究与试验。1960年12月,日本新明和工业公司在UF-XS水上飞机配备了当时先进的附面层控制系统(见图 4),用于提高两栖飞机短距起降性能。美国海军对UF-XS和P-XS飞机进行了附面层控制下的水动力特性和飞行性能评估试验,完成了短距起降的水上操纵品质测试、模拟器测试和水动力试验报告[32]。

|

图 4 日本UF-XS附面层控制系统 Fig.4 BLC system of Japanese UF-XS |

参考文献[33-36]表明,UF-XS飞机在水面起飞阶段打开附面层控制系统时,喷溅影响较轻。当指示空速处于38节时产生轻度喷溅,喷溅掠过螺旋桨和机翼。起飞阶段发生了喷溅但不明显,当在1.5英尺波高迎风滑行时,喷溅发生在船艏的风挡处。

P-XS型试验机由四台T64-GE-4涡桨发动机驱动,单台发动机可提供2850轴马力,附面层控制系统采用T58-8发动机,1250轴马力可以保证飞机在80 km/h左右正常起飞和着陆。最大海平面飞行速度约300节,可在3 m海况正常起降。高升力装置采取了如下措施:在机翼的内、外段均布置吹除式附面层控制装置,充分利用螺旋桨滑流影响,从而使最大升力系数接近6~7[37]。

在积累了广泛的短距起降和附面层控制的各项飞行试验的基础上,PS-1水上飞机采用吹除式方向舵、增升装置和升降舵以及自动飞行系统,增升效率和抗浪能力取得了满意的效果,有利保证了飞机在低速飞行时的操纵性和稳定性[38-39]。

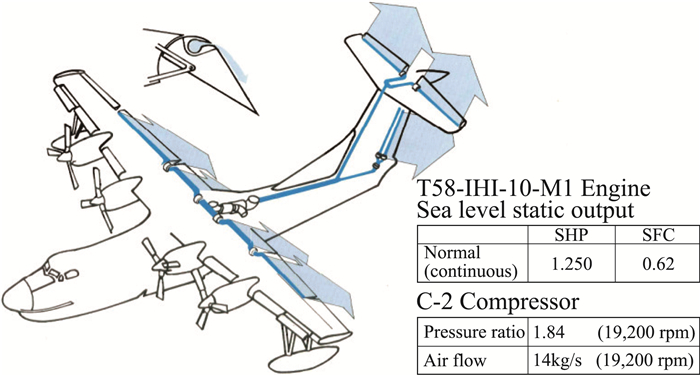

为获得尽可能低的起降速度,US-1两栖飞机采用T58-IHI-10-M2燃气涡轮发动机为增升装置、方向舵和升降舵吹气附面层控制系统提供吹气动力[40]。参考文献[41-42]描述:US-1内侧增升装置可偏转范围为0°~80°,外侧增升装置可偏转范围为0°~60°。试验表明:外侧增升装置偏角小于40°时,飞机稳定性良好,容易实现松杆平飞,当外侧增升装置偏角超过40°时,飞机稳定性渐渐变坏,随着需用功率的增加,振动、向左倾斜的趋势也在渐渐加重。当外侧增升装置偏角超过70°时,尽管着水速度可以减到一定程度,但存在引起较大的振动、左转向和左倾斜的趋势。据此认为将外侧增升装置最大偏角设置在60°~65°范围内是合理的。通过试验,最终外侧增升装置最大偏角选为56°,内侧增升装置为60°,内、外侧增升装置彼此同步运动。同时外侧增升装置可提供低速飞行时的横向操纵,起到副翼的作用,故外侧增升装置的活动范围实际限制在0°~65°。

与US-1A相比,US-2综合性能更加优秀[43-44]。为解决伴随低速飞行引发的操纵问题,除了在升降舵和方向舵上也使用了附面层控制机构外,还在水平尾翼前缘加装了缝翼,以此来提高低速时的平尾效率,从而具有更佳的短距起降性能。US-2采用的附面层主动控制系统示意图参见图 5[45]。

|

图 5 US-2附面层控制系统 Fig.5 BLC system of Japanese US-2 |

大多数水上飞机只能在浪级较小的海面或水域运行,但日本新明和工业公司通过采用附面层控制技术的重大突破使该系列飞机能够在严酷的海洋条件下起飞和着水,执行水面救援等任务。其出色的适海性大大提高了飞机出勤率,这是其他两栖飞机所不能比拟的,US-2飞机受到世界上越来越多国家的关注。

1.4 中国两栖飞机增升装置我国在水上飞机方面的研究工作与欧美国家基本同步,在日本进行PS-1设计的同时,我国正在研制中国第一代大型水上飞机——水轰5水上飞机。水轰5飞机采用经过特殊设计的简单襟翼形式,未设置前缘增升装置,增升装置形式见图 6。

|

图 6 简单襟翼剖面形状与偏转轨迹 Fig.6 A schematic of the single slotted flap |

水轰5飞机简单襟翼流线分析见图 7。

|

图 7 简单襟翼流线分析 Fig.7 A streamline of the single slotted flap |

水轰5飞机缝道形态具有收敛管道的特征,当增升装置收上时,增升装置头部的进口缝道和出口缝道基本处于密闭状态;当增升装置处于起飞状态时,缝道呈S状,呈现出:大进口和小出口的收敛形。在增升装置不同偏度下,翼型的基本段与增升装置之间具有最佳的缝隙宽度和较大进口形状,以使通过缝隙的气流形成一股吹向增升装置上表面的高能射流,推迟后缘增升装置上的气流分离。如果缝隙宽度小,则黏性与附面层的作用使气流受到较大阻滞,如果缝隙过宽,则不能形成高能射流。为了在有限的增升装置形式的基础上获得较大的升力增量,必须进行合理的增升装置缝隙参数选择与设计。

经过特殊改良的简单襟翼具有以下优点:外形简单,缝道合理,在增升装置偏转范围内都能产生尽可能大的升力增量。收敛形状的缝道具有喷射、有效压力恢复和新生边界层的作用,可延迟气流分离,提高失速迎角和最大升力系数。操纵机构简单,重量优势明显。

缺点是:增升装置偏转过大时,机翼上表面气流分离致使升力下降。增升效率较低、形式落后,导致飞机起降速度和起降距离大,着陆载荷增大,无法满足先进性要求。

目前我国两栖飞机增升装置设计较为保守,增升效率不高,起降距离和起降速度与同等规模飞机相差较大,尤其是着水距离过长,影响飞机适用水域范围的选择。需要通过关键技术研究和攻关,结合两栖飞机的使用模式和要求,以突破飞机的水面和陆地起降特性为切入点,使两栖飞机的综合性能得到较高的提升,同时积累两栖飞机增升装置技术攻关能力和经验,形成设计规范,完善设计流程。

1.5 典型两栖飞机增升装置类型统计通过前文对国内、外两栖飞机增升装置的研制情况的综述,分析了不同类型增升装置气动布局和设计特点,统计了目前较为典型的增升装置类型如表 1所示,表 2对典型机型的水面起降性能指标进行了对比。目前较为先进的中、大型两栖飞机多采用并不复杂的增升机构,如定轴后退增升装置、开缝增升装置和简单增升装置等。统计结果表明,两栖飞机增升装置设计趋势为简单化、高效化。

| 表 1 典型两栖飞机增升装置类型对比 Table 1 Comparison of high-lift devices of typical amphibious aircraft |

|

|

| 表 2 典型两栖飞机机型性能对比 Table 2 Performance comparison of typical amphibious aircrafts |

|

|

为进一步探索影响和制约两栖飞机增升装置设计的因素,围绕两栖飞机增升装置的特殊设计要求,开展相关影响分析和研究。

2 两栖飞机增升装置影响要素从国外研制情况来看,两栖飞机大型化、高抗浪性是未来发展的必然趋势。高抗浪水面起降能力和良好的低空、低速飞行性能和较短的水面起降距离等,要求飞机应具有高升力系数的翼型、大展弦比机翼以及高效增升装置,以提高其气动升力和失速特性[46]。

综合分析国内外研究成果,结合研究团队多年的工程经验,本文将影响两栖飞机增升装置设计和性能的诸多因素分为四类,分别为喷溅影响、近水面效应影响、机构偏转限制影响以及水动力性能影响。本节从工程实际出发,详细阐述各种影响的作用机制。

2.1 喷溅影响风级、浪级和海况之间存在内在关联,是进行两栖飞机耐波性研究的基础[47-48]和必须关注的重要技术指标,对两栖飞机有着至关重要的影响。目前美国、英国、日本和中国等国均遵循世界气象组织(WMO)推荐的第四蒲福风标(Beaufort)[49]和有义波高的表示方法。

两栖飞机在水面起降过程中,船体底部向四周喷涌而出的水束具有极大的能量,即喷溅。喷溅是不可避免的现象,是飞机在高速滑行状态下的流体动力载荷及运动响应,具有十分复杂的强非线性特性,包含了水动力和气动力联合作用载荷。喷溅可对飞机产生较大危害,增升装置一旦发生严重喷溅冲击现象,不仅影响飞机的起飞加速性能,减小飞机的抗浪等级,降低飞机出勤率,还将影响增升装置的气动效率和正常操作,甚至造成部件(如增升装置、尾翼舵面等)结构破损甚至掉落,直接影响两栖飞机的安全性能。

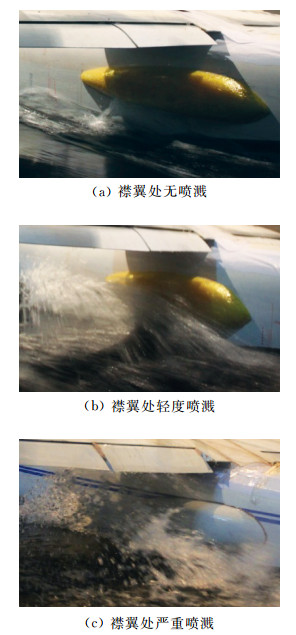

为研究不同滑行速度下喷溅的变化并确定其影响范围,中航工业特种飞行器研究所开展了全包线范围内的水池模型试验。通过造波机在平静水面模拟波浪情况,研究和评估了喷溅对船底、机头、机身两侧的影响,图 8为某大型两栖飞机全机带动力模型襟翼喷溅水动力试验对比图[46]。

|

图 8 全机动力模型襟翼喷溅水动试验 Fig.8 Different splash methods in water tunnel test |

试验发现:喷溅的线面形状、浸湿面积、喷溅方向等直接对增升装置、动力装置及尾翼带来不良影响,这就要求上述部件距水面应保持一定的安全距离。通过试验还进一步验证了两栖飞机的水面起降速度与喷溅的强弱有直接的关联,飞机在水面航行时动载荷系数越大,喷溅就越严重[50],因此降低飞机水面的起降速度可以减小喷溅的能量,减少对增升装置不利的影响。

除了对增升装置结构会产生冲击外,通过撞击,喷溅可进一步破碎形成尺度更小的气、水混合微团。该流场特性较为复杂,针对这种细微尺度下的气、液混合微团的研究,尚属较为前沿的范畴。受到当前计算流体力学技术发展水平的限制,国内外对此的研究尚处于探索阶段,未见工程应用层面的相关报道,公开发表的研究成果很少[51]。

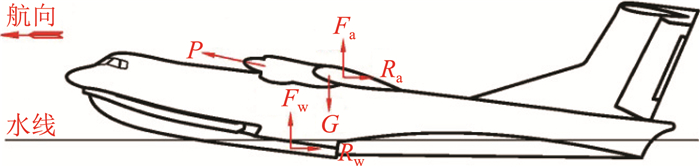

结合一系列两栖飞机在离水起飞阶段的受力分析(见图 9),该阶段飞机的水动升力、气动升力、水动阻力、空气阻力占据主导地位。相比而言,气、水二混合物对增升装置的气动力影响较小,具体的影响程度和模拟计算方法还需要进一步探索。

|

图 9 两栖飞机受力分析 Fig.9 Force analysis of amphibious aircraft P:发动机拉力,G:飞机重力,Fa:空气升力,Ra:空气阻力,Fω:水动升力,Rω:水动阻力 |

由于在方案设计初期,无法利用理论分析的方法评估增升装置是否受到喷溅的影响,只能借鉴类似机型或在原型机的实践经验基础上适当调整增升装置的偏转参数,最终还需通过一系列飞机模型的拖曳试验、水动力性能试验和真机水面试飞的验证后确定,一旦在后期的水面试飞阶段发现以上问题,则需要推翻原方案重新进行设计,或者选择降低飞机的性能指标,这将对增升装置乃至整个飞机型号带来较大设计风险。

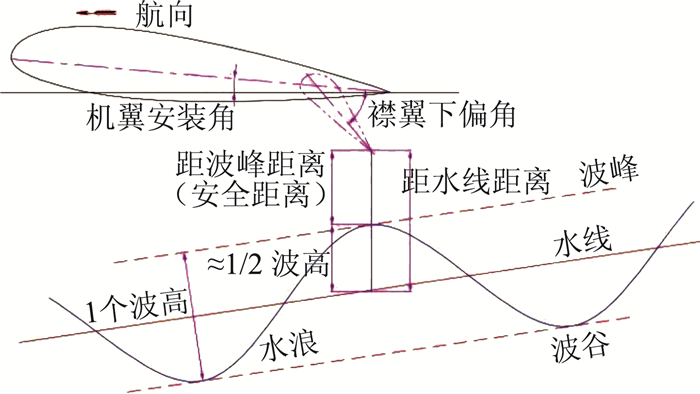

两栖飞机的水线与船舶中水线的定义类似,指飞机在预期设计状态自由正浮于静水面时,船体表面与水面的交线[52]。为简化设计,在方案设计初期假设飞机在静止水面情况下,将增升装置偏转后的最低点距水线的安全距离定义为一个初始约束参数,该参数取值影响增升装置类型及偏转量的选取。

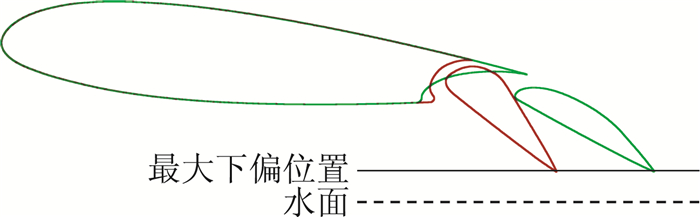

总结若干飞机型号的设计经验,研究认为:无论两栖飞机后缘增升装置采取何种类型,其偏转后的最大下偏量(参见图 10)受到喷溅高度及抗浪指标等的限制,需对增升装置最低点距水面的距离进行设计约束。

|

图 10 两种增升装置剖面形状对比 Fig.10 Comparison between two high-lift devices |

水面效应的原理与地面效应类似。地面效应随着飞机的飞行高度降低而非线性地增加[53],地面效应的影响取决于机翼离地面高度和机翼弦长的比值[54]。

两栖飞机在水面起降过程中,部分机身沉浸于水中,机翼离水面距离很近,近水面效应的影响不可忽略。针对某型飞机,试验人员采用七孔探针流量测量技术机翼下游气流的速度场、静压场和涡量场进行扫描,试验结果表明同一构型下,近水面机翼相比近地面机翼能获得更大的升力[55]。文献[56-59]对放下襟翼时的地面效应进行了研究,结果表明,增升构型的地面效应和干净构型地面效应的气动规律不同。

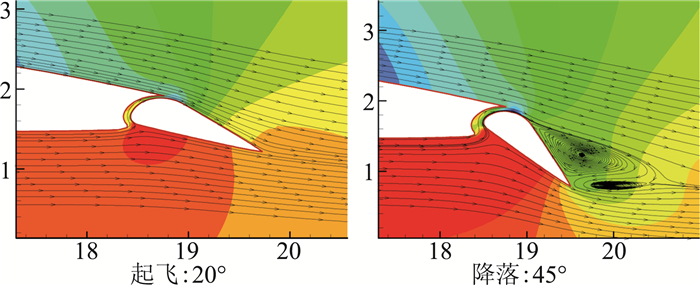

为研究近水面效应下增升装置流场特性的影响机理和变化规律,本文通过不可压N-S方程对某大型两栖飞机的近水面效应进行了计算与分析,图 11为该飞机h/c=0.45(h为襟翼偏转后下缘点距水面距离,c为平均气动弦长)时,在水面起飞构型(襟翼20°,迎角=5°)、着水构型(襟翼45°,迎角=5°)时的水面效应流场对比图。

|

图 11 近水面效应对增升装置影响的流线对比图 Fig.11 Streamline comparison of surface effect on high-lift devices |

通过对干净构型和增升构型的近水面效应进行数值模拟,计算结果(表 3)看出,某大型两栖飞机的增升装置在相同迎角下,当增升装置处于偏转位置时(起飞偏角、降落偏角、c/h=0.45),近水面效应使得机翼翼型剖面的升力系数和阻力系数均降低,由于阻力系数降低的幅度更大,因此翼型剖面的升阻比显著提高。分析阻力系数降低的主要原因是近水面效应使翼型剖面的有效迎角减小,压差阻力大大降低,摩擦阻力也随之降低,但降低的幅度相比压差阻力要小。

| 表 3 近水面效应对增升装置影响的气动特性对比 Table 3 Aerodynamics comparison of surface effect on high-lift devices |

|

|

干净构型和增升构型近水面效应在升力特性上的差异主要表现为:干净构型在近水面效应影响下升力系数提高,而增升构型则相反。干净构型的翼剖面升力系数增加主要原因是在近水面效应的影响下,翼型剖面上、下表面的压力分布曲线均向下平移,但上翼面压力分布曲线平移的量较小,因此升力系数变大(数据见表 4)。增升构型剖面在近水面效应区时,主翼面上表面受增升装置偏转的影响,使得主翼面上表面压力分布曲线向下平移量增加,因此增升构型在近水面效应区时升力系数略微减小。

| 表 4 近水面效应对干净构型(机翼)影响的气动特性对比 Table 4 Aerodynamics comparison of surface effect on clean airfoils |

|

|

分析以上原因,一方面由于近水面效应产生的阻滞效应使机翼下翼面压强增加,但另一方面削弱了下洗影响,也相应削弱了翼型头部的上洗角,造成驻点上移,上翼面的压强随之降低。随着近水距离的减小,襟翼环量减小,上翼面吸力的损失减小了升力和阻力。

基于以上分析,在进行增升装置设计时,两栖飞机应合理匹配全机气动焦点与全机重心的相对距离,防止增升装置偏转时产生较大的俯仰力矩的变化,引起过大的纵向操纵力,从而影响飞行安全。

2.4 水动力性能影响水动力性能主要研究飞机在水面起飞和着水过程中的特性,如阻力特性、纵向稳定性、操纵性、喷溅特性、耐波性和水载荷等,主要进行水面起降滑跑距离和时间、水面机动性能、适海性等水动性能方面的评估,并通过水池试验进行验证和优化。

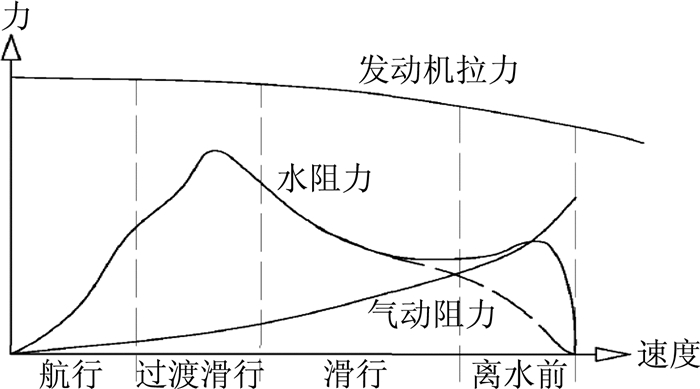

两栖飞机在水面滑行起飞过程中受到的水动力、气动力变化趋势如图 12所示,水动阻力远大于空气阻力。文献[60]研究表明:两栖飞机的水阻力随着速度的增大,出现先增大再减小的趋势,一般在离水速度30%~40%附近水阻力达到最大值,即阻力峰。在离水起飞阶段,飞机是否能够跨跃第一阻力峰,克服巨大的水阻力,对增升效率提出了更高的要求。

|

图 12 两栖飞机水面起飞过程受力分析 Fig.12 Force analysis during take-off from water surface |

与陆基飞机不同的是,两栖飞机还应考虑在水面起降滑行过程中水动力升力特性,利用流体动压力支持船体航行通称为动力航行,流体动压力在铅垂方向上的分量称为动升力[61]。水动升力与气动升力之和构成两栖飞机流体动力的总升力[62],增升装置除了满足陆机的起降升阻比要求外,还需要分析与计算水动力升阻比。

通过对水动性能的研究认为:增升装置与水动力性能相互影响、相互作用。高效的增升装置能够减少飞机的水面起降距离与起降速度,小的起降速度又可以降低喷溅高度,继而可以选择更多的增升装置形式,同时能够放宽增升装置下偏量的限制,有利于将增升效率发挥到最大。

下面对两栖飞机增升装置的解决措施进行研究和探讨。

3 两栖飞机增升装置特殊设计原则基于对增升装置设计影响因素的研究,本节进一步给出两栖飞机增升装置的设计中需要特别考虑的若干原则。除此以外,在常规布局的增升装置之外,本节还讨论了采用主动流动控制技术的吹气襟翼技术。

3.1 机翼布局为防止喷溅对飞机机体和活动部件产生不利影响,要求飞机的动力装置、机翼与尾翼等活动面距水面应保持有一定的安全距离,这一特殊的使用环境要求两栖飞机机翼(含增升装置)应布置于尽量高的位置。

两栖飞机通常选用较高的上单翼或海鸥形机翼,目的是为了抬高机翼的安装位置,保证增升装置距离水面的安全高度,如图 13~图 15所示。

|

图 13 高置翼布局(Do 24 ATT飞机) Fig.13 Parasol wing configuration (Do 24 ATT) |

|

图 14 海鸥式机翼(Be-12飞机) Fig.14 Gull wing configuration (Be-12) |

|

图 15 上单翼机翼(US-2飞机) Fig.15 High wing configuration (US-2) |

增升效率取决于增升装置的形式、几何参数、偏角等因素,以及机翼的平面形状,其中影响较大的是机翼展弦比和后掠角[13]。提高增升效率的主要途径有:附面层控制技术、在单缝襟翼的基础上研制出的各种多缝增升装置方案[63-64]。美国、俄罗斯、日本等先进飞机通常将后缘增升装置与前缘增升装置组合使用。

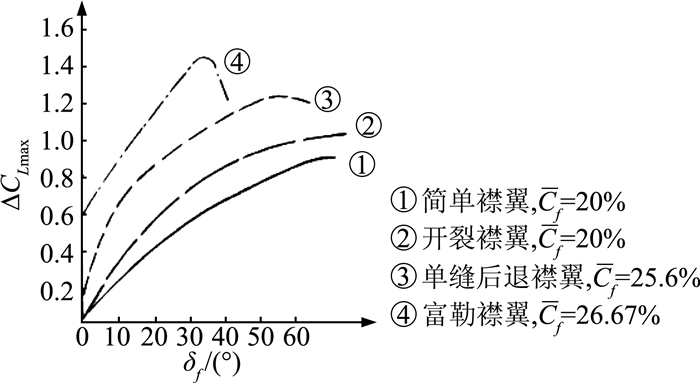

不同增升装置对飞机气动性能影响不同[65],最大升力系数增量依次为:多缝襟翼、富勒襟翼、单缝襟翼、开裂襟翼和简单襟翼,目前国外民用客机和大型飞机多选用多缝增升装置,效果十分显著,其次是富勒襟翼。富勒襟翼可提升85%~95%升力系数,据统计升力系数可达3.0,适用于大、中型飞机,可大大改善起降性能,参见图 16。

|

图 16 最大升力系数增量与增升装置偏度的关系(NACA23012翼型) Fig.16 Maximum lift coefficient and flap deflection (NACA23012 airfoil) |

常规的陆基飞机为了发挥增升效率的潜力,尽量加大增升装置偏角和相对弦长,但是两栖飞机后缘增升装置需要受到水线的限制,不能选用过大的偏转角度。

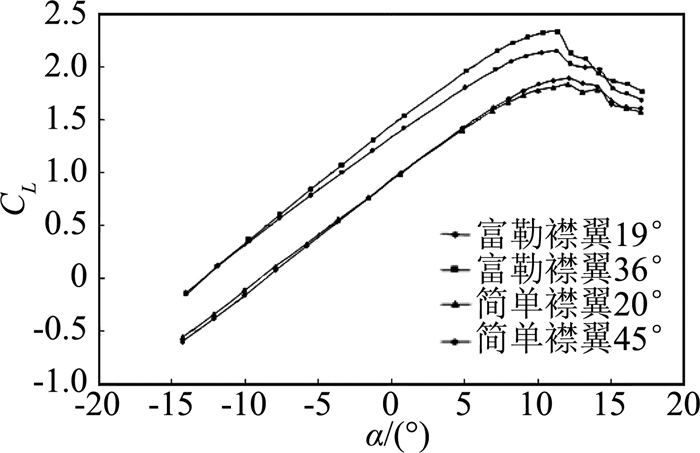

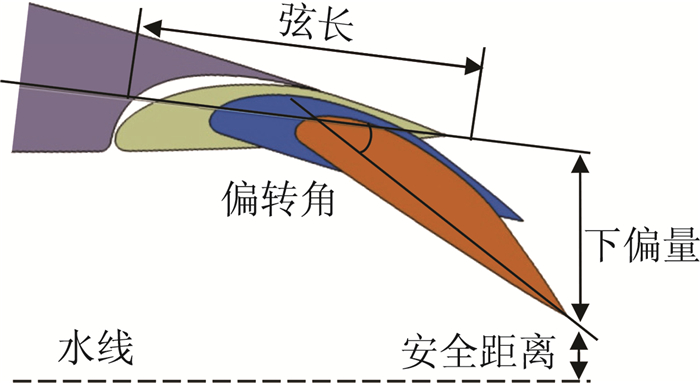

以某大型两栖飞机为例,在进行增升装置选型方案时,进行了简单襟翼和富勒襟翼对比论证,两种增升装置面积、展长、相对弦长、平面形状完全相同。通常富勒襟翼的最佳偏度约为35°~40°,但是水线限制了富勒襟翼过大的后退量和下垂量,进而约束了增升装置的偏度,在相同水线限制下,富勒襟翼最大偏度只能达到36°,而简单襟翼最大偏度可达45°,增升装置形式及最大偏转示意见图 10,风洞试验升力曲线结果对比见图 17。

|

图 17 风洞试验升力曲线结果对比 Fig.17 Wind tunnel test result of lift curve |

通过风洞试验以及对飞机操稳和飞行性能的计算,全机气动特性分析表明:起飞与着陆构型下富勒襟翼方案升力线斜率均略大于简单襟翼。富勒襟翼在离水构型下升力系数增量不高,起/降速度和起/降距离优势不明显。但在降落构型下,最大升力系数的提高有利于降低失速速度,可减少着陆、着水速度。富勒襟翼的失速速度比简单增升装置小,致使起/降速度和起/降距离优于简单增升装置[66-67]。同时进行了两种襟翼的操纵机构对比,富勒襟翼的操纵机构总重上比简单襟翼重约50 kg,连杆驱动的滑轨机构使富勒襟翼操纵更为复杂。综合上述原因,最终选择了简单襟翼方案。

虽然双缝和多缝增升装置的增升效果明显,但对两栖飞机而言不能完全照搬。因此,两栖飞机不能盲目追求过高的增升效率,应当综合分析利弊,进行增升效率、水动力特性、机构重量等方面的全面协调和取舍,妥善处理设计中的矛盾,选择适合的增升装置形式。

3.3 喷溅特性对增升装置的限制喷溅特性要求飞机在全重心包线、全速度段无喷溅增升装置的现象,可允许少数水花溅在增升装置上。喷溅特性较差的飞机,增升装置受到喷溅影响可能会导致飞行过程中发生脱落[68-69]。

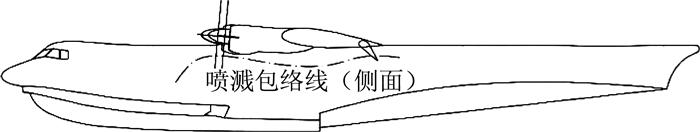

初步方案阶段,无法通过纯理论计算方法准确预报飞机在水面高速滑行的水动特性,因此全机带动力模型喷溅性能水池试验是分析和预报喷溅性能的重要手段。通过水池喷溅试验,开展一系列起飞重量和重心包线的组合试验,获得试验模型的喷溅包络线,包络线可以反映喷溅高度、喷溅范围,以及在船体的相对位置等信息[46]。喷溅包络线示意图如图 18所示,可以直观看出喷溅是否存在冲击螺旋桨和增升装置。

|

图 18 喷溅包络线示意图 Fig.18 A schematic of splash envelope |

某大型两栖飞机在方案设计阶段开展了两种不同抑波槽高度对喷溅性能影响的模型对比试验[70],得到两组模型的喷溅包络线,从图 19中的包络线反映出,试验过程中存在主喷溅冲击螺旋桨和增升装置现象。出现上述冲击现象应及时修正方案,如果防喷溅设计得不到有效改善,则需改变后缘增升装置的参数选择与设计。

|

图 19 某工况下喷溅包络线 Fig.19 Splash envelope under certain operating condition |

日本US系列飞机在气、水动力方面开展了大量而密切的联合设计,重点研究了全机喷溅特性,进行了大量的水池试验研究和真实海况下的水上试验。US-2飞机的喷溅试验数据表明当水面速度在37 km/h左右时,产生了对发动机和螺旋桨的有害喷溅,但未进入发动机进气道,随着飞行速度提高喷溅逐渐消失。以该试验数据为依据,分析了影响喷溅的主要因素,进行了全机抑制喷溅的优化设计,采取了有效措施,使得US-2的后缘增升装置的最大偏转角度可以高达80°,突破了两栖飞机增升装置的偏转限制。

3.4 后缘增升装置下偏量的确定当飞机处于静止水面时机身水线呈水平状,在起飞构型下飞机受重力和浮力构成的纵倾力矩影响使飞机产生纵倾角[71-72],此状态下,机身的水线与飞机水平基准线存在一定夹角,参考图 20。

|

图 20 后缘增升装置与水面距离关系 Fig.20 Trailing-edge flap and its distant from water surface |

为简化设计,暂不考虑飞机与波浪的相对作用引起的纵向浮沉响应、横向倾斜运动以及喷溅作用,仅研究飞机在波浪作用下纵向特性的瞬间情况。图 20中显示了典型工况下飞机在最不利构型下的水线状态,即水上最大起飞重量和某重心状态时的水线,可以看出该构型下的后缘增升装置偏转后的最低点距波峰的距离,即水面安全距离,为最低点距水线距离与1/2波高之差。研究认为:后缘增升装置距水面的安全距离与水线和抗浪指标有关,该安全距离是两栖飞机后缘增升装置设计的一个重要约束参数。

目前,针对后缘增升装置距水面安全距离这一指标,没有有效资料和数据可以借鉴和参考。如果在型号方案设计初期不能给出该约束参数,仅通过后期的水动模型试验和水上试飞来验证,无疑给型号设计带来巨大的进度风险和经费风险。

通过初步研究,认为两栖飞机增升装置水面安全距离的选取可分为以下三个步骤:

1) 参考原型机或类似机型确定安全距离

在飞机可行性论证阶段,抗浪指标是两栖飞机重要的设计目标。随着总体方案设计的逐步深入、细化,在确定了全机和部件的几何外形数字模型后,可以初步估算并获得最不利水线。参考和借鉴原型机或类似机型的相关统计值,可以初步给定后缘增升装置的水面安全距离。

2) 通过风洞试验和水池试验验证增升装置的合理性

两栖飞机需要并行进行风洞试验和水池试验。针对增升装置的风洞模型试验主要测量增升装置的压力分布和铰链力矩,并获取收放增升装置状态下对全机的升力、阻力和俯仰力矩等气动特性的影响。同时利用水池试验获得喷溅包络线,直观判别喷溅对螺旋桨和增升装置的影响。风洞试验和水池试验不能孤立地处理试验数据,需要相互迭代、综合优化,妥善处理其中的矛盾,选择适合的增升形式。

3) 常规后缘增升装置下偏量设计

下偏量和水线的定义及约束关系如图 21所示。

|

图 21 增升装置参数设计约束示意图 Fig.21 A schematic of high-lift devices parameter constraint |

从图中可以看出,相同偏转角度情况下,增升装置相对弦长越长,下偏量越大;相同相对弦长情况下,增升装置偏转角度越大,下偏量越大。因此,两栖飞机的增升装置偏转应考虑重叠量、后退量和偏转后的最终位置。

在确定了适当的机翼布局形式以后,总结影响增升装置下偏量的主要参数如下:

1) 机翼安装角;

2) 机翼上反角;

3) 飞机水面起飞迎角;

4) 增升装置相对弦长;

5) 增升装置偏转角度;

6) 增升装置后退量。

限制下偏量是两栖飞机增升装置与陆基飞机完全不同的设计约束。通过参数优化和匹配可以获得满意的增升装置方案。通常两栖飞机不选用增升效率较高的多缝增升装置,而是选择下偏量不大的增升装置类型,如结构简单、增升效率相对较高的单缝襟翼,或者偏转角度受到一定限制的富勒襟翼等。

依据本方法开展的某大型两栖飞机增升装置方案,通过了一系列风洞试验和高速水动力模型试验,结果表明该飞机满足陆上起飞和着陆的性能指标,模型水动力喷溅试验表明,低速时偶尔发生喷溅击打螺旋桨的现象,但未影响增升装置。在模型通过阻力峰时,未发生主喷溅冲击螺旋桨和增升装置现象,经耐波性预报该飞机的抗浪能力满足预定指标要求。通过风洞和水动力试验验证了某大型两栖飞机增升装置设计方法、设计方案切实可行,为飞机的工程应用提供了技术支持。

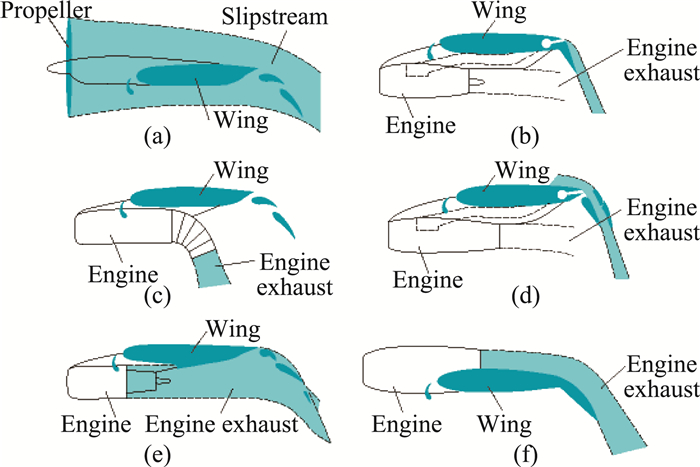

3.5 附面层增升控制技术应用目前,良好的机动性、短距离起降能力和起降安全性对高速发展的航空技术提出了更高要求[73]。两栖飞机对增升装置有较高的气动效率需求,但常规机械式增升装置受到水动力等多项约束条件的限制,往往不能提升飞机的先进性,附面层控制技术可以弥补这些缺陷。研究表明,常规襟翼的增升能力均低于95%,而吹气襟翼增升可达140%[74]。

随着附面层控制技术的发展[75-85],控制技术形式多样,优势突出,研究成果日趋成熟,见图 22。配置了附面层控制系统的飞机与常规飞机相比,可以很大程度地提高飞机起降性能,缓解短距离起降与高速巡航之间的矛盾,附面层控制系统使两栖飞机受益匪浅。吹气式边界层控制技术利用翼面均布的稀薄、高速喷流起到延缓气流分离、增加机翼环量的作用,从而大大增加飞机升力,能够满足两栖飞机的特殊设计要求[86],可提高起降过程中飞机的升力系数、降低起降速度,从而将海浪对船体及浮筒的撞击减至最小。另一个明显收益是由于极低的起降速度使得喷溅高度大大降低,即使增升装置最大偏度80°,较低的速度使得喷溅的能量并不高,因此对后缘增升装置影响相对较小。

|

图 22 多种形式附面层控制技术 Fig.22 Various forms of BLC technique |

美国和日本进行了大量研究和工程探索,获得了庞大的理论计算、风洞试验数据[87-91]。附面层控制技术涉及到吹气动量系数、喷缝的几何参数、喷流速度及流量分配等,不同的参数配置将产生完全不同的射流形态和增升效果。以较小吹气动量系数获取较高的吹气增升效果,是附面层增升设计技术实现于工程应用的技术难点[92]。采用良好的增升装置和自动飞行控制系统,可以保证低速飞行时的操纵性和稳定性[93]。

虽然附面层控制技术不可比拟的增升效能远远超出机械式增升装置的极限,然而美国和日本的相关文献表明,附面层控制技术在研发和实践过程中遇到了很多技术瓶颈。值得引起重视的是,许多型号在设计初期,增升装置设计都是在未配平情况下追求高的最大升力系数,忽略了纵向力矩特性要求。随着高速气流提高升力的同时,全机升力系数大幅提高,造成气动中心后移。由于增升装置偏转使得全机产生较大的低头力矩增量,全机纵向配平的压力明显增大,相应加重了尾翼配平能力要求,需要通过平尾向上偏转产生的抬头力矩增量来平衡,而平尾上偏产生的负升力增量又抵消了部分由增升装置偏转带来的升力增量,据统计,该升力增量的损失可达到30%~40%,初步设计中甚至是60%[12]。

此外对于多发飞机,如果一台发动机失效,增升效能也将引起较大不对称升力,造成很大的横滚力矩,给飞机带来严重的安全问题[94]。这需要操纵附面层增升装置时应保证机翼左右两侧的同步性。

3.6 气动特性与水动特性的匹配与协调两栖飞机增升装置设计的主要难点是在满足水动力特性以及有限偏转距离的前提下,如何尽量提高增升装置的效率。增升效率高的设计方案,可以提高飞机的喷溅、着水载荷、起降等性能,水动特性的提高继而又可以放宽对增升装置下偏量的约束,进而可以挖掘出一部分的增升效率,如此良性循环,反复迭代,才能设计出高效的增升装置。通过气动、水动的综合协调、权衡和折衷等方法优选出合理的全机气、水动力方案。

两栖飞机在巡航阶段,可以参考陆基飞机的空气动力方法进行设计,在水面滑行起飞和着水降落阶段需要共同遵循水动力和空气动力两大学科的规律,因此两栖飞机设计必须将气动力设计和水动力有效结合并进行综合研究和优化。根据风洞和水池试验测定的结果进行总体气动布局的论证,适当地调整飞机及部件的设计参数。风洞试验和水池试验不能孤立地处理试验数据,需要相互迭代、综合优化,妥善处理其中的关系与矛盾。

目前我国两栖飞机的研究存在气动力和水动力未能有效结合的现象,当风洞试验结果与水动力试验结果对飞机部件气动效率的评估结论发生差异甚至矛盾时,往往更重视风洞试验结果而忽视水动力试验结果,必然会对飞机布局带来设计隐患。

我国在两栖飞机增升装置总体设计方面,缺乏气动力和水动力两大特有专业技术融合的顶层设计能力,缺少足够的全局协调经验,还需打破两大特色专业的技术壁垒,加强深入细致的研究和型号的经验积累,进一步提升两栖飞机增升装置的技术能力和先进性。

4 结论本文从两栖飞机特殊的使用环境以及水动力特点出发,对喷溅、水面效应和机构偏转限制等影响增升装置设计的特殊因素进行了全面研究。结合作者的工作经验,在进行大量水动力、气动力试验和数值模拟计算的基础上,得出以下主要研究结论:

1) 两栖飞机的水动力特性对增升装置的影响较大,两者相互作用、相互影响。高效的增升装置能够提升飞机的水动力特性,而同时好的水动力特性可以减少对增升装置的设计约束。通过综合权衡、有效兼顾飞机的气动特性与水动特性,才能设计出最优的增升方案;

2) 两栖飞机增升装置应布置在尽量高的位置,以防止喷溅对其产生不利影响。选择适当的增升装置形式,不能盲目追求大的增升效率,应在设计约束内实现增升效率最大化;

3) 后缘增升装置偏转后的最低点距水面的安全距离是两栖飞机设计的一个重要约束参数,主要与飞机的水线和抗浪指标有关。影响增升装置下偏量的主要参数包括:机翼安装角、机翼上反角、增升装置相对弦长、偏转角度、后退量等。水面安全距离可以通过飞机设计经验和水动力试验获得;

4) 近水面效应对两栖飞机的气动特性影响不可忽视,增升装置偏转时附加的升力作用点尽可能靠近飞机重心,以防止增升装置偏转时产生较大的俯仰力矩变化,引起过大的纵向操纵力;

5) 以较小的吹气动量系数获取较高的增升效果、在获得更高的最大升力系数的同时满足飞机纵向力矩特性要求,以及避免单发失效产生的不对称增升效能对飞机造成较大横滚力矩,是目前我国附面层增升设计技术在工程应用中面临的主要技术瓶颈。我国急需加大附面层控制技术的理论研究,攻克技术难点,掌握有效的附面层设计和验证方法,早日成功应用于两栖飞机的研制。

| [1] |

孙湘平. 中国沿岸海洋水文气象概况[M]. 北京: 科学出版社, 1981.

|

| [2] |

张磊, 王辉, 蔡东明, 等.中国近海海浪分布特征的初步分析[C]//中国航海学会, 海洋船舶驾驶专业委员会, 海浪与船舶航行安全及防抗台风经验研讨会论文集. 1998.

|

| [3] |

邵利民.海浪的形成和海浪等级[C]//防止船舶行事故新经验新技术学术研讨会论文集(下册). 2004.

|

| [4] |

陈登俊. 航海气象学与海洋学[M]. 北京: 人民交通出版社版, 2009.

|

| [5] |

方钟圣. 西北太平洋波浪统计集[M]. 北京: 国防工业出版社, 1996.

|

| [6] |

海军航空兵司令部翻译室翻译. 水上飞机的流体力学[M]. 北京: 航空工业出版社, 2010.

|

| [7] |

孙建军, 马东立. 船身式水上飞机中高速静水滑行阻力估算[J]. 北京航空航天大学学报, 2015, 41(5): 925-929. SUN J J, MA D L. Resistance evaluation for flying boats sliding at medium and high speed in calm water[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2015, 41(5): 925-929. (in Chinese) |

| [8] |

ZHU Y G, FAN G L, YI J Q. Modeling longitudinal aerodynamic and hydrodynamic effects of a flying boat in calm water[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Mechatronics and Automation. 2011.

|

| [9] |

李云波. 船舶阻力[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社, 2006.

|

| [10] |

邱良骏.两栖飞机综合气动性能优化设计[D].上海: 上海交通大学, 2013. QIU L J. Integrated aerodynamic and hydrodynamic optimization of amphibious aircraft[D]. Shanghai: Shanghai Jiaotong University, 2013. (in Chinese) |

| [11] |

《飞机设计手册》总编委会.飞机设计手册[M].第5册民用飞机总体设计.北京: 航空工业出版社, 2005.

|

| [12] |

《飞机设计手册》总编委会.飞机设计手册[M].第6册气动设计.北京: 航空工业出版社, 2002.

|

| [13] |

(荷)埃格伯特·多伦比克(Egbert Torenbeek)著; 段卓毅等译.亚声速民用飞机概念设计和优化[M].北京: 航空工业出版社, 2016. EGBERT Torenbeek. Analysis and optimization of subsonic civil airplanes[M]. Beijing: Aviation Industry Press, 2016. |

| [14] |

方宝瑞, 李天, 余松涛. 飞机气动布局设计[M]. 北京: 航空工业出版社, 1997.

|

| [15] |

余雄庆, 徐惠民, 昂海松. 飞机总体设计[M]. 北京: 航空工业出版社, 2000.

|

| [16] |

李洪畴. 水轰5型反潜巡逻水上飞机的设计特点[J]. 飞机设计, 1989, 3: 6-14. |

| [17] |

《飞机设计手册》总编委会.飞机设计手册[M].第4册军用飞机总体设计.北京: 航空工业出版社, 2005.

|

| [18] |

美国军用标准手册题录[J].世界标准信息. 1995, 4: 29-35.

|

| [19] |

美国海军规范MIL-T-7791.水机、飞船、水陆两栖飞机的拖曳和系留装置设计和安装[S].美国国家标准协会. 1954.

|

| [20] |

美国海军规范MIL-T-81259, 拴系接头——结构设计要求[S].美国国家标准协会. 2016.

|

| [21] |

美国海军规范MIL-T-8677(1), 海军飞机火控系统及其有关设备的安装[S].美国国家标准协会. 1978.

|

| [22] |

美国海军规范MIL-H-8661, 船身、辅助浮筒和上下水装置的设计和制造[S].美国国家标准协会. 1971.

|

| [23] |

美国海军规范MIL-STD-805, 固定翼飞机乘员位置的控制和显示装置[S].美国国家标准协会. 1987.

|

| [24] |

曲东才. 俄罗斯别-200多用途水陆两栖飞机[J]. 航空科学技术, 2005(1): 28-30. QU D C. Russia's Be-200 multi-pulfi-purpose amphibious seaplane[J]. Aeronautical Science and Technology, 2005(1): 28-30. DOI:10.3969/j.issn.1007-5453.2005.01.009 (in Chinese) |

| [25] |

凌志勤. 多用途水陆两用飞机别-200[J]. 国际航空, 1993(10): 13-14. |

| [26] |

Jane's all the world aircraft[M]. 1992.

|

| [27] |

王武红, 兰芝芳. 加拿大CL-215型水陆两用灭火机[J]. 民用飞机, 1988, 2: 14-33. |

| [28] |

TAYLOR, JOHN W R. Jane's all the world's aircraft[M]. Jane's Yearbooks, 1976.

|

| [29] |

SURHONE L M, TENNOE M T, HENSSONOW S F. Bombardier 415[M]. Betascript Publishing. 2010.

|

| [30] |

EVANS, DAVID C, PEATTIE, et al. Strategy, tactics and technology in the imperial Japanese navy[M]. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 1997.

|

| [31] |

ANDERSON S B. An examintaion of handling qualities criteria for V/STOL aircraft[R]. NASA TND-331, 1960.

|

| [32] |

Buweps Confidential Letter RAAD-3/63[J]. GLD serial 04223 of 2 Oct 1963.

|

| [33] |

Shin Meiwa Ss-2A stol amphibious aircraft[R]. Shin Meiwa Industry CO., LTD. 1972.

|

| [34] |

HOLZHAUSER C A, DECKERT W H, QUIGLEY H C, et al. Design and operating considerations of commercial STOL transports[J]. AIAA J, 1965, 2(2): 87-93. |

| [35] |

山本宣夫. 短距起降水上飞机着水自动控制装置[J]. 日本航空宇宙学会志, 1983, 31(349): 103-109. 山本宣夫. STOL飞行艇の自动推力制御装置による着水アプローチ[J]. 日本航空宇宙学会志, 1983, 31(349): 103-109. (in Chinese) |

| [36] |

Naval Air Test Center Technical report, Final Report Flight Test Evalutation of'the Uf-Xs Japanese Stol Seaplane (U)[R]. LCDR Nicholasj. Vagianos, USN MrEu eneC. Rooney, FT2121-031R-64, 1968.

|

| [37] |

中国人民解放军第六O五研究所情况组.外国水上飞机汇编[G]. 1970.

|

| [38] |

Shin Meiwa PS-1/US-1. Japan's BigBoat by David Donald[J]. World Airpower Journal, 1993, 15: 126-133. |

| [39] |

王专孝、李七云.日本PS-1/US-1的研制、生产与使用[M].航空工业出版社.水上飞机文集, 2011.

|

| [40] |

日本海上自卫队. US-1A改进型水上飞机[J]. 现代兵器, 2003, 8: 22-23. |

| [41] |

第三机械工业部第六O五研究所技术图书馆. PS-1水上飞机飞行手册[R]. 1978.

|

| [42] |

第三机械工业部第六O五研究所技术图书馆.水上救护机US-1(PS-1改型)型号说明书[R]. 1975.

|

| [43] |

Ishizaki T. The livery design for prototype US-2 search and rescue amphibian[J]. Annual Design Review of Japanese Society, 2005, 10: 16-19. |

| [44] |

US-2飞机[EB/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/ShinMaywa_US-2,2016.

|

| [45] |

SOBIECZKY H. Parametric airfoils and wings[J]. Noteon Numerical Fluid Mechanics, 1998, 68(1): 71-88. |

| [46] |

褚林塘.水上飞机水动力设计[M].航空工业出版社, 2014. CHU L T. Seaplane hydrodynamic design[M]. Beijing: Aviation Industry Press, 2014.(in Chinese) |

| [47] |

邱大洪. 波浪理论及其在工程上的应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 1985.

|

| [48] |

吴秀恒. 船舶操纵性与耐波性[M]. 北京: 人民交通出版社, 1999.

|

| [49] |

李麟, 李效东.气象仪器与观测方法指南[M].气象出版社, 1992.

|

| [50] |

凌宏杰.高速滑行艇运动响应的实时数值预报与喷溅特性研究[D].江苏科技大学, 2013. LING H J. Research of spray characteristics and real time numerical prediction of the motion response of high speed planing craft[D]. Jiangsu University of Science and Technology, 2013. (in Chinese) |

| [51] |

吕国鑫, 周丹杰. 地效飞行器水面空气动力特性探讨[J]. 流体力学实验与测量, 1997, 4: 18-22. LU G X, ZHOU D J. Investigation in aerohydro dynamic characters of WIG[J]. Experiments and Measurements in Fluid Mechanics, 1997, 4: 18-22. (in Chinese) |

| [52] |

盛振邦, 刘应中.船舶原理[M].上海交通大学出版社, 2005.

|

| [53] |

BENEDICT K, KORNEV N, MEYER M, et al. Complex mathematical model of the WIG motion including the take-off mode[J]. Ocean Engineering, 2002, 29: 315-357. DOI:10.1016/S0029-8018(01)00002-6 |

| [54] |

REMINGTON W. The canadair CL-215 amphibious aircraft-development and applications[R]. AIAA-89-1544CP.

|

| [55] |

顾诵芬, 崔尔杰. 填补运输效率的黄金空白——地面效应原理与地效飞行器[J]. 现代军事, 2005, 3: 10-11. |

| [56] |

孙瑞敏.机翼地面效应气动特性与翼尖涡结构的实验研究[D].上海大学, 2011. SUN R M. Experimental investigation on aerodynamics characteristics and tip vortices of a wing in ground effect[D]. Shanghai University, 2011. |

| [57] |

GRATZER L B, MAHAL A S. Ground effects in STOL operation[J]. Journal of Aircraft, 1971, 19(3): 236-242. |

| [58] |

STEINBACH D, JACOB K. Some aerodynamic aspects of wings near ground[J]. Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, 1991, 34(104): 56-70. |

| [59] |

SMITH A M O. High lift aerodynamics[J]. Journal of Aircraft, 1975, 12(6): 501-530. DOI:10.2514/3.59830 |

| [60] |

PARKINSON, JOHN B, OLSON, et al. Aerodynamic and hydrodynamic tests of a family of models of flying boat hulls derived from a streamline body-NACA, Model 84 Series[R]. NACA REPORT 766, 1943

|

| [61] |

GJB 67. 5A-2008.军用飞机结构强度规范[S].第5部分: 水上飞机的水载荷. 2008.

|

| [62] |

中国航空百科词典[M].航空工业出版社, 2000.

|

| [63] |

ANDERSON J D. Fundamentals of aerodynamics[J]. AIAA Journal, 2007, 48: 2983-2983. |

| [64] |

(俄)比施根斯, (俄)Г. С. Бюшгенс, 姜育义.干线飞机空气动力学和飞行力学[M].航空工业出版社, 1996.

|

| [65] |

INGO D, MANRICO L. Hydrodynamic characteristics of seaplanes affected by hull shape parameters[R]. AIAA 1989-1540.

|

| [66] |

魏闯, 张铁军, 刘铁中. 通用飞机富勒襟翼多目标优化[J]. 空气动力学学报, 2017, 35(4): 572-578. WEI C, ZHANG T J, LIU T Z. Multi-objective optimization of fowler flap on general aircraft[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2017, 35(4): 572-578. DOI:10.7638/kqdlxxb-2017.0070 (in Chinese) |

| [67] |

朱国林, 王开春, 金刚, 等. 飞机增升装置气动力特性计算方法研究[J]. 空气动力学学报, 2001, 19(2): 148-155. ZHU G L, WANG K C, JIN G, et al. The calculation of aerodynamic characteristics for high lift devices of airplane[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2001, 19(2): 148-155. DOI:10.3969/j.issn.0258-1825.2001.02.003 (in Chinese) |

| [68] |

LOCKE F W S, HELEN L. A method for making quantitative studies of the main spray characteristics of flying boat hull models[J]. NACA-ARR-3K11, 1943(3): 253-256. |

| [69] |

HAMILTON J, ALLEN J E. Seaplane research-the MAEE contributions[J]. The Aeronautical Journal, 2003, 107(1069): 125-148. |

| [70] |

唐彬彬, 吴彬, 王明振, 等. 抑波槽宽度对水陆两栖飞机喷溅性能影响对比试验研究[J]. 航空科学技术, 2015, 1: 73-79. TANG B B, WU B, WANG M Z, et al. Comparative test study for the effect of groove type spray suppressor widths on amphibious aircraft spray performance[J]. Aeronautical Science & Technology, 2015, 1: 73-79. (in Chinese) |

| [71] |

张宝吉. 船舶静力学[M]. 上海: 上海交通大学出版社.

|

| [72] |

蔡岭梅, 王兴权. 船舶静力学[M]. 北京: 人民交通出版社, 1995.

|

| [73] |

HOLZHAUSER C A, INNIS R C, VOMASKE R F. A flight and simulator study of the handling qualities of a deflected slipstrea STOL seaplane having four propellers and boundary-layer contril[R]. NASA TN D-2966, 1965.

|

| [74] |

焦予秦, 程玉庆, 金承信. 机翼喷流增升机理的风洞试验研究[J]. 实验流体力学, 2008, 22(2): 20-24. JIAO Y Q, CHEN Y Q, JIN C X. Wind tunnel experimental research on lift enhancing mechanism of jet on wing of aircraft[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2008, 22(2): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1672-9897.2008.02.004 (in Chinese) |

| [75] |

WANG J J, LI Y C, CHOI K S. Gurney lap-lift enhancement, mechanisms and applications[J]. Progress in Aerospace Sciences, 2008, 44(1): 22-47. DOI:10.1016/j.paerosci.2007.10.001 |

| [76] |

KORBACHER G K. Aerodynamics of powered high-lift system[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2003, 6(6): 319-358. |

| [77] |

GRIFFIN H A, GONNZALEZ L F, SHRINIVAS K. Computational fluid dynamics analysis of externally blown flap configuration for transport aircraft[J]. Journal of Aircraft, 2008, 45(1): 172-184. DOI:10.2514/1.30842 |

| [78] |

ONES G S, VIKEN S A. An active flow circulation controlled flap concept for general aviation aircraft applications[R]. AIAA 2002-3157.

|

| [79] |

ALEJANDRA Uranga. Boundary layer ingestion benefit of the D8 transport aircraft[J]. AIAA J, 2017, 55(11): 3693-3708. DOI:10.2514/1.J055755 |

| [80] |

ANDERSON S B. An examination of handling qualities criteria for V/STOL aircraft[R]. NASA TN D-331, 1960.

|

| [81] |

温杰. 兰利研究中心的创新历程(之七)外部吹气增升技术[J]. 国际航空, 2007, 7: 64-68. WEN J. Exterior blowing augmentor wing in NASA Langley research center (part seven)[J]. International Aviation, 2007, 7: 64-68. (in Chinese) |

| [82] |

SLOTNICK J P. Navier-Stokes analysis of a high wing transport high-lift configuration with externally blown flaps[R]. AIAA 2000-4219.

|

| [83] |

MARCOS J. Computational and experimental comparison of a powered lift upper surface blowing configuration[J]. AIAA Journal, 2010, 502: 1-19. |

| [84] |

SLOTNICK J P. Navier-Stokes analysis of a high wing transport high-lift configuration with externally blown flaps[R]. AIAA-2000-4219.

|

| [85] |

Amphibious aerial fire fighting and maritime search and rescue aircraft[G]. Operations and Design Consideration Training Course China Aviation Industry General Aviation Co. Ltd. 2011, 9.

|

| [86] |

KUHN R E. Semi-empirical procedure forestimating lift and drag characteristics of propeller-wing-flap configurations for vertical and short take off and landing airplanes[R]. NASA Memo-1-16-59L, 1959.

|

| [87] |

PARLETT L P. Wind-tunnel investigation of a large jet transport model equipped with an external-flow jetflap[R]. NASA-1968-4928.

|

| [88] |

PARLETT L P, Shivers J P. Wind-tunnel investigation of an STOL aircraft configuration equipped with an external-flow jet flap[R]. NASA-1969-5364.

|

| [89] |

PARLETT L P, FREEMAN D C. Wind-tunnel investigation of a jet transport airplane configuration with high thrust-weight ratio and an external-flow jet flap[R]. NASA-1970-6058.

|

| [90] |

AOYAGI K, FALARSKI M D, KOENIG D G. Wind tunnel investigation of a large scale 25 deg swept-wing jet transport model with an external blowing tripple slotted flap[R]. NASA-1973-62197.

|

| [91] |

BARBERIE F J, WICK A T, HOOKER J R. Low speed powered lift testing of atransonic cruise efficient STOL military transport[R]. AIAA 2013-1099.

|

| [92] |

WILIAMS J, BUTLER S F J. Wood M N. The aerodynamic of jet flaps: R & MNo 3304[R]. London: Her Majesty's Stationery Offices, 1963.

|

| [93] |

航空工业部605所. 日本短距起落水上飞机吹气附面层控制系统的设计[J]. 水上飞机设计研究, 1975, 8(2): 12-16. |

| [94] |

戴思宗, 董建鸿. 外吹式动力增升技术在大型运输机上的应用研究[J]. 航空科学技术, 2006, 2: 33-37. DAI S Z, DONG J H. A study of externally blowing powered lift technique for application to large transport[J]. Aeronautical Science & Technology, 2006, 2: 33-37. (in Chinese) |

2019, Vol. 37

2019, Vol. 37