空气动力学是研究物体和空气之间有相对运动时,即物体在空气中运动或物体不动而空气流过物体时,空气的运动规律及作用力(空气内部的和空气对物体的)所服从规律的学科。这一学科是随着航空、航天事业的发展而发展起来的。空气动力学在向前发展的同时,也在不断地与其它学科相互融合、相互交叉,产生了气动热、气动光学、气动声学等交叉学科。

目前国内外航空和航天一些热点研究方向如再入/临近空间高超声速飞行器目标特性、通信中断、气动隐身一体化、等离子体隐身、等离子体流动控制和电磁推进研究等,形成既涉及到空气动力学又涉及到电磁学的交叉领域[1-8]。这些热点问题涉及到共同的基础理论、分析方法、试验设备和测试仪器,目前有一些概念如磁流体力学、电/磁空气动力学、等离子体空气动力学等来定义这些问题,但都不够全面。例如,磁流体力学是主要考察导电流体在磁场作用下运动规律的学科,也即考察磁场如何影响着流体的运动,反之流体的运动又是如何影响着电磁场[9]。然而磁流体力学未能包括再入/临近空间高超声速飞行器目标特性、通信中断、气动隐身一体化等需要考虑空气动力对电磁信号影响的问题。中国空气动力研究与发展中心张志成研究员在《气动物理学》一书中首次提出了气动电磁学的概念:研究高超声速飞行器的等离子体绕流场和尾流场的变化规律及其与电磁波的相互作用规律[10]。但是该概念未能包涵气动隐身一体化、等离子体隐身、等离子体流动控制和电磁推进等非高超声速涉及到的气动和电磁学问题。总之,现有的磁流体力学、气动电磁学等概念只能涵盖部分内容。

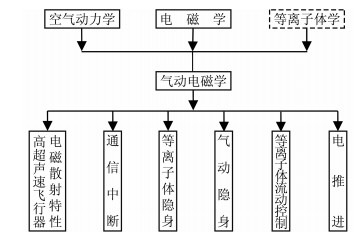

本文将原有的气动电磁学定义进行了扩展,将气动电磁学定义为既涉及到空气动力学又涉及到电磁学,研究飞行器流场与电磁场相互影响、相互作用规律的交叉学科,涉及的学科主要包括空气动力学、电磁学以及等离子体学等,研究方向主要包括再入/临近空间高超声速飞行器目标特性、通信中断、气动隐身、等离子体隐身、等离子体流动控制和电磁推进等。

|

图 1 气动电磁学主要研究方向 Figure 1 Research directions of aero-electromagnetics |

下面介绍一些航空航天领域比较典型的气动电磁学问题。

1.1 高超声速飞行器电磁散射特性高超声速飞行器再入大气层或在临近空间飞行时,在飞行器表面会形成等离子鞘套,在其下游形成电离尾迹,严重影响高超声速飞行器的电磁散射特性[11]。最初,只在再入段关心等离子体流场对高超声速飞行器电磁散射特性的影响,随着临近空间飞行器概念的提出,在整个飞行过程中都需要考虑这种影响。临近空间飞行器本身速度快、机动范围大、落点无法预测、临近空间气动环境杂等因素,利用现有防御系统实现临近空间飞行器的远程预警、跟踪识别、有效拦截、实时评估还有较大的难度。为了实现对临近空间飞行器的有效预警和探测,临近空间高超声速飞行器雷达散射特性机理研究、相关的雷达探测跟踪理论方法和探测雷达组网方式等成为近期国内外研究的热点。

1.2 通信中断高超声速飞行器再入大气层和在临近空间飞行时,在飞行器表面会形成等离子鞘套,电磁波通过等离子体鞘套传播过程中被等离子体鞘套反射和吸收,波束强度发生衰减,并出现偏折、延时、相移等现象,甚至可能发生电磁波传输的完全中断,即“通信中断”或“黑障”,严重影响高超声速飞行器的飞行控制和安全。近几年,随着临近空间高速飞行器的发展,国内又掀起了等离子鞘套下信息传输研究的热潮,在等离子体流场精确诊断、试验设备上建立暗室环境消除复杂环境对通信中断试验的电磁干扰、真实信号在等离子体鞘套中传输特性等方面取得了新的研究进展。采用的提高通信频率(采用毫米波和太赫兹通信)、激光通信、外加强电磁场干预、低频磁场波通信、飞行器外形和弹道优化等方法有望部分解决通信中断问题[12]。

1.3 气动隐身一体化在现代战争中为了提高飞行器的突防能力,除要求飞行器具有良好的空气动力学特性外,还要求飞行器具有良好的隐身性能。也就是说,飞行器设计必须降低雷达散射截面(RCS)。飞行器RCS大小不仅受电子设备、材料结构等因素的影响,而且与飞行器外形有密切的关系,因此,低RCS外形是实现飞行器高隐身性能的基础与关键之一。美国SR721侦察机、B2轰炸机和F22战斗机等都采用了气动隐身一体化设计。在理论分析方面,随着计算机性能的不断提升和计算方法的不断改进,基于数值求解N-S方程和Maxwell方程的飞行器气动与隐身特性精确数值模拟方法被广泛使用。对进气道、尾喷管和弹仓等重点部件或位置气动隐身特性的研究不断深入。在测试方面,重点发展了全尺寸飞行器模型雷达散射特性测量、飞行器模型气动隐身特性自由飞模拟等试验技术[13]。

1.4 等离子体隐身等离子体隐身技术作为一种全新的隐身概念,具有吸波频带宽、效率高、使用简便、价格便宜等优点,特别是应用于飞行器隐身时无须改变飞行器的外形,解决了隐身措施与气动性能的矛盾,日益受到国内外国防决策机构和军事专家的关注。据报道,俄罗斯已成功地将等离子体隐身技术应用到新型战斗机T-5上,美国和加拿大等国也积极开展相关研究。近年来,电磁波在等离子体中的衰减已经被理论分析和数值模拟结果广泛证实,研究者们目前更关心如何在工程上实现飞行器的等离子体隐身。由于开放式的等离子体的可控性与稳定性都较差,因而越来越多的研究者开始关注如何利用封闭式的发生器来产生等离子体并实现对飞行器的隐身[14]。

1.5 等离子体流动控制从节能和最大限度地提高飞行器性能这两种观点来看,减阻都具有最大潜力。用等离子体减小飞行器的气动阻力是近年来国外提出的又一新概念。其主要方法有:逆向喷流减阻、边界层控制减阻和局部能量点源减阻。国内外的一些风洞试验和计算结果已证明了等离子体减阻效果的显著性[15]。近年来随着超燃冲压发动机的发展,为了充分利用超燃冲压发动机在高超声速条件下比冲最大的优点,需要保证发动机在高超声速飞行条件变化范围内有效地工作,为此,就要求研制受控的进气道和燃烧室,以便提供稳定的超声速燃烧。以俄罗斯莫斯科大学、西伯利亚分院理论与应用力学所为代表的研究机构使用电磁流体动力系统实现发动机稳定点火、增强燃烧混合,提高推进系统热电力循环效率,并且能提高其比冲和推力。

1.6 电推进日益兴盛的小卫星和微卫星和微型行星探测器要求星上的推进系统质量更轻、体积更小和效率更加高,因此比冲高、结构紧凑、消耗工质少的电推进引起航天器设计师们的注意和青睐[16]。电推进是使用电能加速的工作介质(工质)形成高速射流而产生反作用推力的技术。电推进按其工质的加速方式分为三种类型:电热式、静电式和电磁式。在提高推力方面,近年来提出了大推力螺旋波等离子体发动机概念,它采用螺旋波电离产生高密度等离子体,并通过离子回旋共振加热方式高效吸收射频能量,将电磁波能量转化为离子的动能,形成高温等离子体流并在洛伦兹力、气动力和静电场等多物理场作用下加速,形成高速等离子体射流产生推力。

2 气动电磁学涉及的主要机理问题气动电磁学涉及到空气动力学、电磁学和等离子体物理学等多个学科,有许多机理问题需要解决。

2.1 高温等离子体流场特性研究气动电磁学除了会涉及到常规的低速、高速和高超声速空气动力学外,还往往涉及到高温等离子体流场特性研究。空气在达到一定温度时将发生离解和电离,分子和原子的内能模式有不同程度的激发并形成高温气体流场,过程中非常复杂。流场高温化学非平衡过程涉及到各种高温气体效应,包括化学平衡/非平衡/冻结效应和热力学平衡/非平衡/冻结效应等。

2.2 气动对电磁特性的影响真空中相对磁导率和相对电导率都是1,而当空气电离形成等离子体时,其相对磁导率仍然为1,相对介电常数εr则变为复数,并且有如下形式:

| $ {\varepsilon _r} = 1 - {\left( {\frac{{{\omega _p}}}{\omega }} \right)^2}\frac{1}{{1 + {{({\nu _e}/\omega )}^2}}} - {\rm{i}}\left[{{{\left( {\frac{{{\omega _p}}}{\omega }} \right)}^2}\frac{{{\nu _c}/\omega }}{{1 + {{({\nu _c}/\omega )}^2}}}} \right] $ | (1) |

其中,ωp=[nee2/(meε0)]1/2为等离子体频率(me是电子质量,e是单个电子所带的电量,ε0是真空介电常数,ne是每立方米的电子数),ω是入射电磁波的角频率,νc是电子与中性粒子的碰撞频率,等离子体的阻抗为

电磁对气动特性的影响主要包含两个方面:一是电磁场可以向流场中注入能量,使飞行器周围的流场结构(波系结构和边界层结构状态)发生变化,致使飞行器的气动特性和物理特性发生改变,从而改变飞行器的气动性能;二是流场中的带电粒子在电磁场中将受到电场力和磁场力的作用,利用电磁力可以控制边界层,减小边界层的湍流度和/或防止湍流涡系的产生,使流体加速产生推力。

2.4 气动特性和电磁特性的综合分析与优化飞行器的气动性能和电磁性能涉及两个不同学科的目标,需要根据任务的具体要求,建立描述气动与电磁性能的目标函数,对飞行器的气动特性和电磁特性进行综合分析与优化。

3 主要试验装置和测量技术开展气动电磁学试验时,除了利用常规风洞和微波暗室等气动和电磁研究设备外,往往还需要等离子体地面模拟装置。从机理上现有的比较实用的等离子体地面模拟装置可以分为两类:一种为热激发式等离子体,利用高温产生的等离子体;另一种为电激发式等离子体,利用气体放电产生出等离子体。前者主要包括激波管、燃烧型等离子体发生器和弹道靶等。后者包括电弧风洞、等离子体风洞和其它各种气体放电型等离子体发生器。不同类型的气体放电等离子体发生器参数如表 1所示。

| 表 1 不同类型的气体放电等离子体发生器参数 Table 1 Parameters of the different plasma generators |

|

|

电弧风洞、高频等离子体风洞、高温激波管/粉末激波管和弹道靶四种设备产生等离子体的典型参数及特点由表 2给出。

| 表 2 四种设备产生等离子体的典型参数 Table 2 Plasma parameters of four typical facilities |

|

|

气动电磁学还涉及到一些共用的测量技术,主要包括流场测量技术、等离子体诊断技术和电磁特性测量技术等。

4 已开展的工作课题组前期在再入/临近空间高超声速飞行器雷达散射截面(RCS)物理靶试验与数值模拟、磁窗天线增强等离子体鞘套透波特性、喷流等离子体隐身技术和钝锥体气动隐身一体化设计方面开展了一些研究,下面分别加以简单介绍。

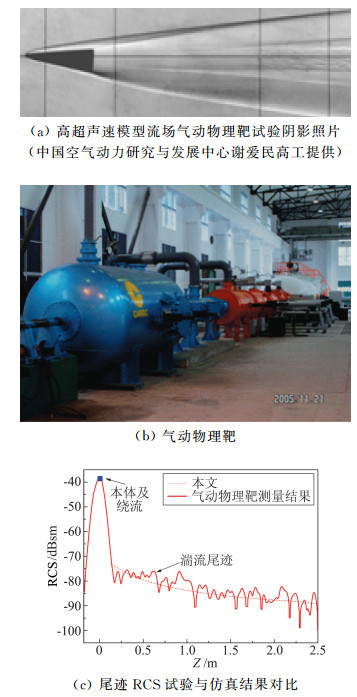

4.1 再入/临近空间飞行器RCS试验与模拟课题组为了研究等离子体对高超声速模型RCS的影响,利用气动物理靶对高超声速模型的RCS进行了测量,给出了雷达接收信号的频谱和模型RCS的一维距离像[17-20]。针对试验状态,对飞行器本体及绕流RCS特性进行了模拟,分析了等离子体鞘套及尾迹对模型电磁散射特性的影响。钝锥模型和尾迹流场纹影照片如图 2(a)所示,气动物理靶试验设备如图 2(b),模型本体和尾迹RCS试验与仿真结果对比如图 2(c)所示。在此基础上,系统地对升力体外型临近空间高超声速飞行器RCS特性开展了研究[17]。利用临近空间高超声速飞行器后面会形成几百米、甚至上千米的等离子体尾迹流场,对低于等离子体频率的电磁波产生很强散射的特点,探讨了利用天波超视距雷达探测类HTV2临近空间高超声速飞行器的可行性。

|

图 2 高超声速模型RCS试验与模拟 Figure 2 RCS measurement and simulation of hypersonic model |

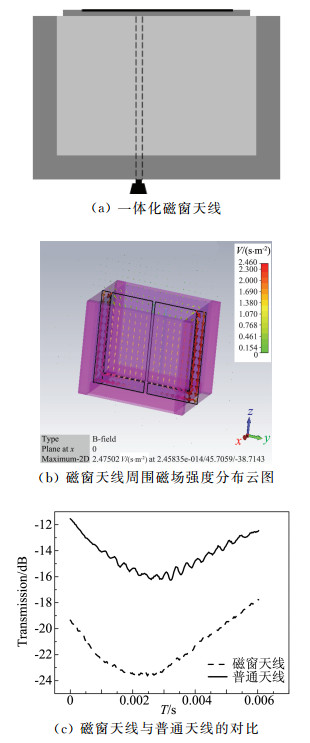

外加强磁场可以形成“磁窗”,有效地增强右旋圆极化电磁波在等离子体鞘中传播时的透波特性,但要形成磁窗还存在磁体的重量和复杂性等问题,为解决这一问题,提出了天线和强永磁体一体化综合设计的新方法——磁窗天线,使得磁窗天线既具有天线发射通信信号的功能,又具有产生强磁场改善等离子体透波特性的功能,并且天线和永磁铁之间不会相互影响[21-22]。磁窗天线结构图如图 3(a)所示,周围磁场强度分布如图 3(b)所示,典型状态下增强等离子体鞘套透波特性效果如图 3(c)所示。

|

图 3 磁窗天线增强等离子体鞘套透波特性 Figure 3 Magneto window antenna for improving EM wave propagation in plasma |

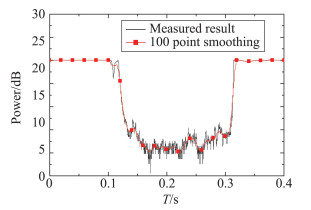

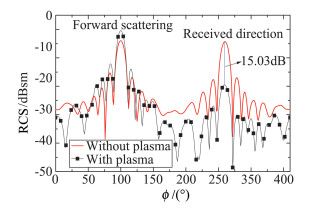

利用微型固体火箭发动机作为等离子体发生器产生非均匀等离子体流场,分析了等离子体流场对平板RCS特性的影响[23-24]。等离子体发生器和微波反射仪测量示意图如图 4所示,接收机输出功率随时间变化曲线如图 5所示,利用时域有限差分方法计算得到的RCS随测量角度变化曲线如图 6所示。

|

图 4 等离子体发生器和微波反射仪测量示意图 Figure 4 Plasma generator and the sketch of microwave test |

|

图 5 接收机输出功率随时间变化曲线 Figure 5 Curve of the reciever output power vs. test time |

|

图 6 RCS随双站角变化曲线 Figure 6 RCS vs. bistatic angle |

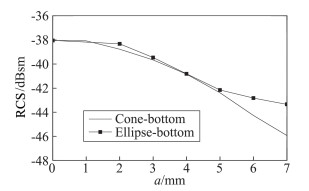

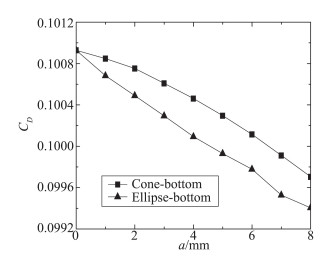

从多目标、多学科综合分析的角度出发,结合实际工程问题,研究了缩比模型和小翼弹头的隐身与气动综合特性,提出了两种综合性能更优的弹头外形[25]。不同底部形状的压力等值线如图 7所示,底部形状分别为锥体和椭球体时RCS随椭球体轴长和锥体高变化曲线如图 8所示,零升阻力系数随椭球体轴长和锥体高变化曲线如图 9所示。

|

图 7 不同底部形状的压力等值线 Figure 7 Mach number isoclines for different bottom shapes |

|

图 8 RCS随椭球体轴长和锥体高变化曲线 Figure 8 RCS of the model with ellipsoidal or cone bottoms |

|

图 9 零升阻力系数随椭球体轴长和锥体高变化曲线 Figure 9 Resistance coefficient of the model at 0°attack angle |

气动电磁学涉及的相关研究在航空和航天领域具有巨大的应用潜力,成为近年来世界空气动力学领域研究的新热点。但是应该看到,由于气动电磁学是一门涉及空气动力学、电磁学、等离子体学、热力学和化学动力学等许多学科的交叉学科,涉及的专业面很宽,技术复杂,因此,研究难度也很大。在基础理论、数值模拟、试验设备与测试技术等方面有许多难关需要攻克。

今后需建设可以开展各类气动电磁学问题研究的通用试验和仿真平台。建立复杂外形高超声速飞行器雷达散射特性、气动传输效应、强电磁场流动控制试验方法和仿真手段。形成高超声速飞行器等动目标光电特性分析评估能力、动目标等离子体绕流对通信导航电磁波影响分析评估能力、强电磁场产生和流动控制能力,气动隐身一体化综合设计与评估能力。为新一代航空、航天飞行器气动、隐身和通信等方面综合性能提升提供技术支持。

| [1] |

Marini J W. On the decrease of the radar cross section of the Apollo command module due to reentry plasma effects[R]. NASA TN D-4784.

|

| [2] |

Rybak J P, Churchill R J. Progress in reentry communications[J]. IEEE Transaction on Aerospace and Electronic Systems, 1971, AES-7: 879-894. DOI:10.1109/TAES.1971.310328 |

| [3] |

Chaudhury B, Chaturvedi S. Three-dimensional computation of reduction in radar cross section using plasma shielding[J]. IEEE Trans on Plasma Sci, 2005, 33(6): 2027-2034. DOI:10.1109/TPS.2005.860122 |

| [4] |

苏冯念, 刘典春.电/磁空气动力学原理及应用研究初探[R].绵阳: 中国空气动力研究与发展中心.

|

| [5] |

乐嘉陵, 高铁锁, 曾学军. 再入物理[M]. 北京: 国防工业出版社, 2005.

|

| [6] |

曾学军. 气动物理靶试验与测量技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 2009.

|

| [7] |

庄钊文, 袁乃昌, 刘少斌, 等. 等离子体隐身技术[M]. 北京: 科学出版社, 2005.

|

| [8] |

阮颖铮, 等. 雷达截面与隐身技术[M]. 北京: 国防工业出版社, 1998.

|

| [9] |

吴其芬, 李桦, 编. 磁流体力学[M]. 长沙: 国防科技大学出版社, 2007.

|

| [10] |

张志成. 气动物理学[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

|

| [11] |

Hayami R A. The application of instrumented light gas gun facilities for hypervelocity aerophysics research. AIAA-92-3998[R]. Reston: AIAA, 1992.

|

| [12] |

于哲峰, 孙良奎, 马平, 等. 黑障对通信安全的影响及几种可能的解决方案[J]. 红外, 2017, 38(2): 39-45. Yu Zhefeng, Sun Liangkui, Ma Ping, et al. Influence of blackout on communication security and several possible solutions[J]. Infrared, 2017, 38(2): 39-45. DOI:10.3969/j.issn.1672-8785.2017.02.007 |

| [13] |

Marques P. Emerging technologies in UAV aerodynamics[J]. International of Unmanned Systems Engineering, 2013, 1(8): 3-4. |

| [14] |

Abdolali G A, Armaki S H M. Observation of radar cross-section reduction using low-pressure plasma-arrayed coating structure[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017, 99(3): 1-10. |

| [15] |

Starikovskaia S, Starikovskii A. Energy transfer in hypersonic plasma flow and flow structure control by low temperature nonequilibrium plasma[C]//42nd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Renp, Nevada, 2004.

|

| [16] |

Schneider E K, Kalentev O. Influence of electron sources on the near-field plume in a multistage plasma thruster[J]. Plasma physics Physics and Technology, 2016, 3(3): 126-130. |

| [17] |

于哲峰, 刘佳琪, 刘连元, 等. 临近空间高超声速飞行器RCS特性研究[J]. 宇航学报, 2014, 35(6): 713-719. Yu Zhefeng, Liu Jiaqi, Liu Lianyuan, et al. Research on the RCS characteristics of hypersonic near space vehicle[J]. Acta Astronautics, 2014, 35(6): 713-719. DOI:10.3873/j.issn.1000-1328.2014.06.014 |

| [18] |

曾学军, 于哲峰, 部绍清, 等. 超高速模型及其等离子体鞘套RCS特性研究[J]. 空气动力学学报, 2010, 28(6): 645-649. Zeng Xuejun, Yu Zhefeng, Bu Shaoqing, et al. Research on the RCS of hypervelocity model and its plasma sheath[J]. Acta Aerodynamica Sinica, 2010, 28(6): 645-649. DOI:10.3969/j.issn.0258-1825.2010.06.005 |

| [19] |

马平, 石安华, 杨益兼, 等. 再入体缩比模型湍流等离子体RCS测量研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27(7): 139-144. Ma Ping, Shi Anhua, Yang Yiqian, et al. Measurement research on electromagnetic scattering of turbulent plasma engendered by reentry body shrinkage aircraft model[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27(7): 139-144. |

| [20] |

于哲峰, 梁世昌, 高铁锁, 等. 超视距雷达探测高超声速飞行器可行性分析[J]. 宇航学报, 2018, 39(8): 913-918. Yu Zhefeng, Liang Shichang, Gao Tiesuo, et al. Feasibility analysis on the hypersonic vehicle detection by over-the-horizon radar[J]. Acta Astronautica, 2018, 39(8): 913-918. |

| [21] |

杨益兼, 于哲峰, 马平, 等. 一种GPS磁窗天线的设计与实验研究[J]. 强激光与粒子束, 2015, 27(5): 172-176. Yang Yijian, Yu Zhefeng, Ma Ping, et al. Design and experimental research of an integrated GPS magneto window antenna[J]. High Power Laser and Particle Beams, 2015, 27(7): 139-144. |

| [22] |

于哲峰, 刘佳琪, 任爱民, 等. 磁窗天线增强等离子体鞘套透波特性研究[J]. 宇航学报, 2011, 32(7): 1564-1568. Yu Zhefeng, Liu Jiaqi, Ren Aiming, et al. Research on magneto window antenna for improving propagation characteristic of electromagnetic wave in plasma sheath[J]. Acta Astronautica, 2011, 32(7): 1564-1568. DOI:10.3873/j.issn.1000-1328.2011.07.019 |

| [23] |

Yu Z F, Zeng X J, Ma P, et al. Interaction between mixture burning plasma and electromagnetic wave in the atmosphere[C]//IEEE 2007 International Symposium on MAPE, Hangzhou, China, 2007: 954-957.

|

| [24] |

曾学军, 马平, 于哲峰, 等. 大气环境中喷流等离子体隐身试验研究与分析[J]. 实验流体力学, 2008, 22(1): 649-654. Zeng Xuejun, Ma Ping, Yu Zhefeng, et al. Experimental investigation and analysis on jet-plasma stealth in air surroundings[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2008, 22(1): 649-654. |

| [25] |

于哲峰, 唐小伟, 张志成, 等. 飞行器气动与隐身综合特性数值分析[J]. 宇航学报, 2010, 31(2): 350-354. Yu Zhefeng, Tang Xiaowei, Zhang Zhicheng, et al. Numerical analysis on the aerodynamics/scattering performance[J]. Acta Astronautica, 2010, 31(2): 350-354. |

2018, Vol. 36

2018, Vol. 36