| 鳞片石墨选矿工艺进展 |

2. 国家非金属矿产资源综合利用工程技术研究中心,河南 郑州 450006;

3. 中国地质科学院 研究生部,北京 100037

2. China National Engineering Research Center for Utilization of Industrial Minerals, Zhengzhou 450006, China;

3. Graduate School of Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China

晶质石墨,又称鳞片石墨,具有导电、导热、耐高温、可塑性、润滑性、化学惰性等一系列优良的物理化学性能,广泛应用于冶金、机械、电气、轻工、化工、纺织、国防等领域,是当今全球高新技术发展不可或缺的非金属材料之一[1-2]。鳞片有大鳞片(+147 μm)与细鳞片(-147+45 μm)之分[3],固定碳含量越高,鳞片越大,工业使用价值及市场价格就越高[4-5]。由于具有不可再生性、物化性能优异、应用领域广泛等特点,许多发达国家近些年将石墨列为本国的战略性矿产给予保护,为提高资源供应能力和开发利用水平,我国也在2016年12月将晶质石墨等矿产列入战略性矿产目录[6]。

鳞片石墨具有良好的天然可浮性,经浮选富集提纯后可得到固定碳含量大于90%的精矿产品。其浮选工艺具有特殊性,既要提高精矿的固定碳含量,又要提高大鳞片的产率,而原矿固定碳含量一般不高,约在3%~10%,工艺选矿比大,富集程度高,需经多段磨矿实现与脉石矿物的逐步解离,通常采用阶段磨矿阶段浮选工艺流程[7-10]。探索鳞片石墨浮选中如何保护大鳞片,合理优化磨矿工艺及浮选工艺,提高大鳞片产率及精矿质量,是鳞片石墨选矿的主流发展趋势。

影响大鳞片产率和精矿质量的因素有很多,如磨矿设备、介质及工艺条件,浮选设备及参数,药剂条件和工艺流程等。近年来许多学者在磨矿工艺等方面取得了突破,也出现了许多新型工艺流程,如快速浮选工艺、阶段磨矿阶段选别预先分目、分级磨浮、超声波强化工艺[11-12]、无捕收剂浮选[13]及剪切絮凝浮选工艺[14-15]等。在保护大鳞片、提高工艺选别效率及精简工艺流程等方面取得一定成果。

1 磨矿工艺研究进展鳞片的尺寸及其固定碳含量是判断鳞片石墨价值高低的最重要参考指标,而解离方式及程度是决定精矿产品中大鳞片产率及固定碳含量的最重要因素。因此,对于鳞片石墨选矿工艺的优化,首先要从磨矿工艺出发,在对鳞片石墨磨矿时,磨矿介质与矿物的接触作用方式不同,其磨矿效率与对鳞片保护程度也不同。由于磨矿作用会优先解离大鳞片,多段再磨会破坏部分已解离大鳞片,因此对不同特性的石墨选择合理的再磨设备至关重要[16-17]。目前石墨选厂多采用球磨机与砂磨机,能耗高且大鳞片损失严重,已有资料表明[18],球磨机由于具有较强的冲击力,在磨矿过程中对石墨鳞片破坏最为严重,因此需要采用新型的磨矿设备或介质保护大鳞片。

在磨矿介质的选择上,采用棒、柱及筒棒等介质对大鳞片的保护作用要优于球介质[7, 18-21],原因是由于前者与矿物呈线或面的接触,不同于球介质与矿物之间的点接触,线或面的接触方式一方面具有选择性磨矿作用[22],可避免解离大鳞片的过磨;另一方面介质对矿物的冲击力较弱,避免大鳞片发生破裂。袁慧珍[21]从磨矿出发,采用球、棒、柱及筒棒四种不同形状的介质进行比较,考察在磨矿过程中对大鳞片的保护,流程采用一段磨矿、一次粗选、三次精选。试验证明,在同等磨矿细度及浮选条件下,筒棒介质对保护大鳞片极为有利,建议在鳞片石墨选矿中,采用筒棒介质代替其他介质进行磨矿。陈涛等[17]针对两种不同嵌布粒度的样品进行磨矿探索试验,对嵌布粒度较细、与脉石共生关系密切的样品1,前两段再磨采用球磨机,相比棒磨机可提高磨矿效率,提高解离度,后两段再磨采用棒磨机,相比全段使用球磨机可提高大片产率;对易解离、与脉石平行连生的样品2,采用具有保护鳞片作用的棒磨机,相对于球磨机,在相同试验条件及产品指标下大鳞片产率提高了约22%。

通过改变磨矿介质类型能一定程度降低磨矿时对鳞片的破坏程度,但是并不能从根本上有效保护鳞片,还需要从磨矿设备出发,改变磨矿介质与矿物之间相互作用力的类型及方式。在磨机选择上,采用盘磨机、砂磨机、振动磨、立式搅拌磨机、棒磨机等具有磨剥作用的再磨设备对保护大鳞片具有明显效果[23-28],原因是该类型设备对矿物的作用力为磨剥力、剪切力,作用方向几乎平行于石墨矿物层面,容易使石墨与层状脉石矿物沿结晶层面断裂,降低了垂直于石墨结晶层面断裂概率,起到保护鳞片的作用[29]。另外,该种具有磨剥剪切作用的设备还具有擦洗表面夹带脉石的作用,对提高大鳞片的固定碳含量有一定帮助。有试验表明[30-31],预先对石墨矿进行表面擦洗,在相同的酸浸—焙烧工艺条件下,最终精矿固定碳含量可提升7%~9%。

岳成林[32]采用振动磨代替球磨机作为再磨设备对山东某石墨常规选矿工艺进行改造,改造后的再磨段数由原来的四段球磨减为两段振动磨再磨,精选次数也由原来的五次减为三次,在基本相同的试验条件下,新工艺最终精矿中+50目含量从26.82%提高到44.51%,固定碳含量也由原来的87.44%提高到92.81%。新工艺对保护石墨大片作用显著, 同时石墨最终精矿品位也明显提升,使磨浮工艺简化、能耗降低、生产过程稳定性提高。孙小旭[33]在黑龙江某石墨选厂进行工业对比试验,在第三段再磨处采用GJM棒式搅拌磨替代原有再磨设备,在相同的条件下,采用GJM型棒式搅拌磨机再磨前后精矿固定碳含量提升幅度比原有设备提升40%以上,四段精选产品+0.147 mm粒级产率提高约6%以上,比原有设备节能约25%以上,具有强化浮选效果、大鳞片损失率小、能耗与维护成本低的优点。

一般而言,在鳞片石墨磨矿过程中,影响大鳞片产率的因素[32]有两个:一是在大鳞片与细鳞片石墨混合磨矿时存在对已解离大鳞片的过磨;二是具有明显边角的硬质脉石矿物(如石英、辉石等)对大鳞片的研磨破坏作用。经实践证明,通过采用具有磨剥剪切作用的磨矿设备及介质,改变了鳞片石墨的解离方式,使得大鳞片的产率有了提升;采用多段磨矿工艺,使已解离脉石矿物经浮选及时分离排出,降低了硬质脉石矿物在再磨过程中对大鳞片的破坏程度。但是要想得到更高的分选指标,更为有效的保护已解离的大鳞片,还需要在浮选工艺上作进一步改进。

2 保护大鳞片的浮选工艺研究进展在石墨选矿过程中,大鳞片破坏有两种[34]:为去除脉石破坏大片连体结构引起的大鳞片损失,称为必然损失大鳞片;因工艺原因对已解离大鳞片进行反复磨矿引起的大鳞片损失,称为人为损失大鳞片。为提高最终精矿中大鳞片的产率,就要减少人为损失,也就是从浮选工艺出发降低已解离大鳞片石墨的再磨段数,或改善大鳞片石墨的磨矿环境等。近年来针对保护大鳞片的浮选工艺及其优缺点叙述如下。

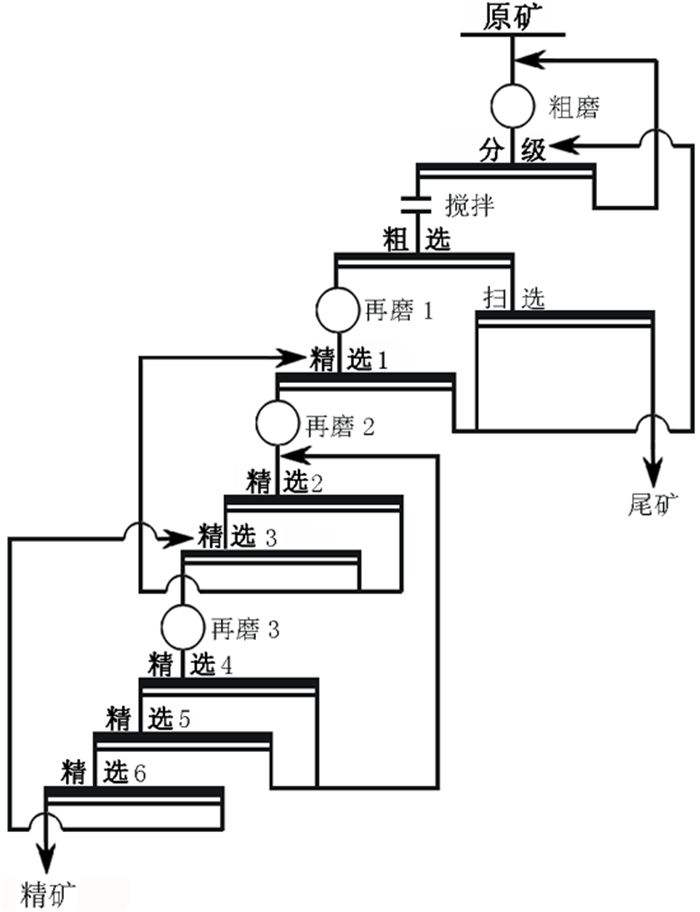

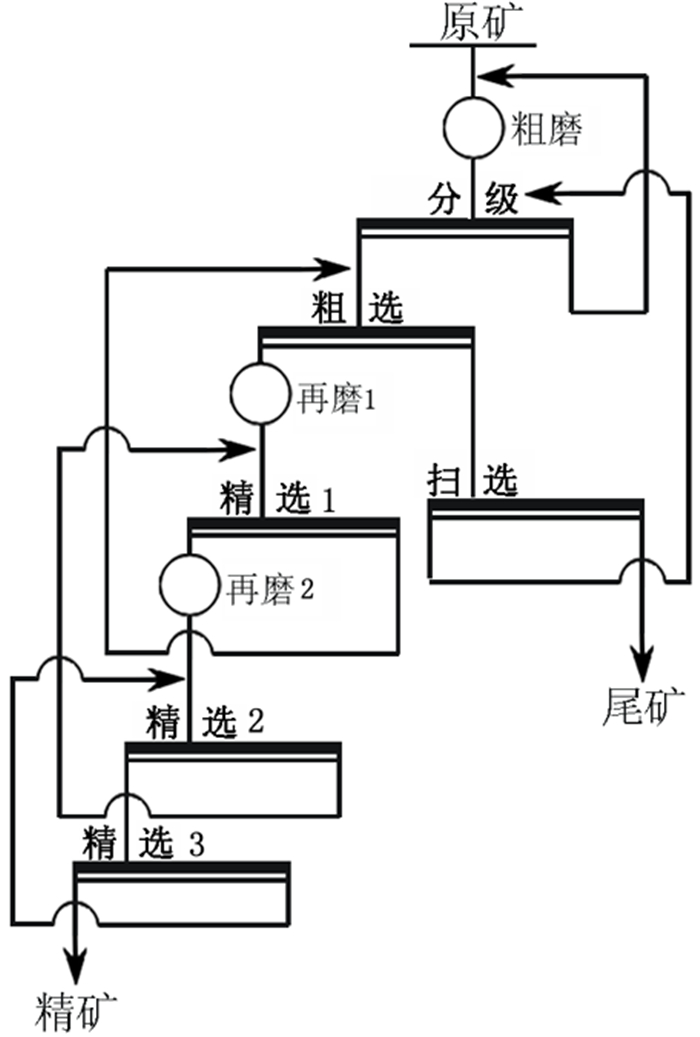

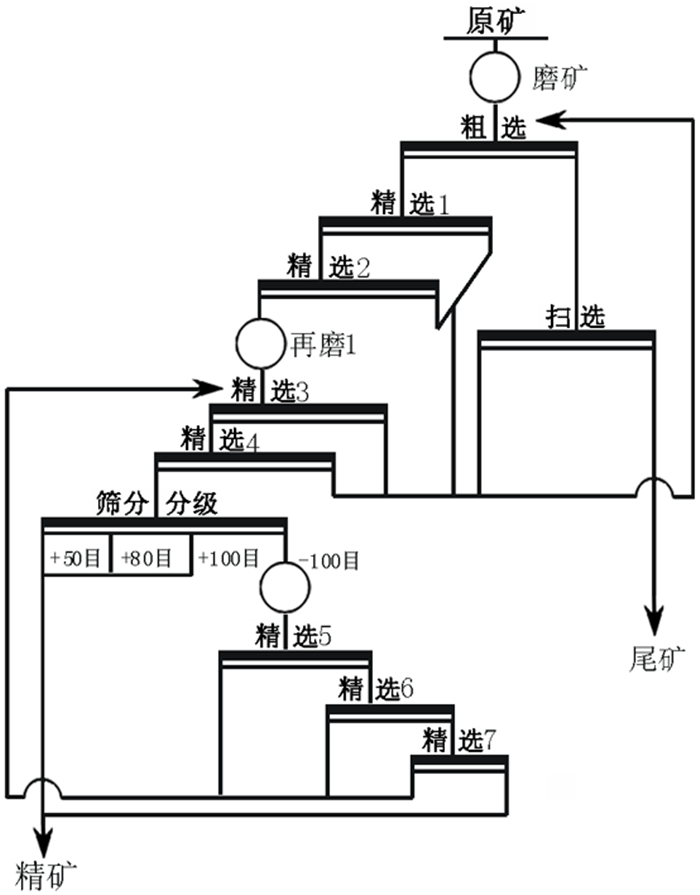

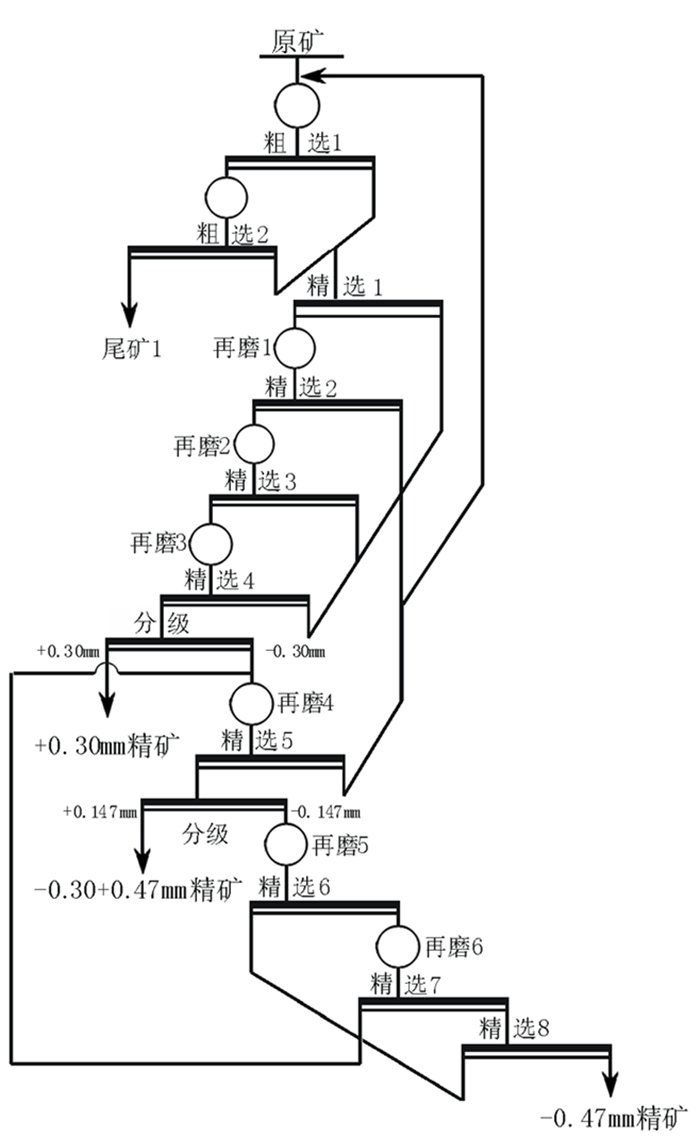

2.1 常规工艺流程鳞片石墨常规选矿工艺为粗精矿多段再磨多段再选,大鳞片石墨与细粒石墨混合进行再磨再选过程,主流常规工艺[35-37]为粗精矿3~4段再磨,4~6段精选,根据中矿返回方式及段数的不同有不同的类型,如图 1和图 2所示。

|

| 图 1 南墅某石墨选厂常规工艺原则流程图 Fig.1 Traditional process flow chart. Nansu |

|

| 图 2 山东某石墨选厂常规工艺原则流程图 Fig.2 Traditional process flow chart. Shandong |

常规工艺由于对大鳞片石墨与细粒石墨采用混合磨矿,且大鳞片石墨要经过每一段再磨,因此人为损失大鳞片情况最为严重。目前,常规工艺仍是我国石墨矿山企业普遍采用的工艺,经优化改造后在一定程度上提高了精矿中大鳞片产率,采用新型的磨矿设备强化了再磨过程降低功耗,提高了选厂的生产能力。但该工艺未能很好的解决直接对原矿进行粗磨时硬质脉石矿物对石墨鳞片的破坏作用[32, 38];同时由于大鳞片石墨与细粒石墨混合磨矿,磨矿作用以解离大鳞片石墨为主,为提高细粒石墨的解离,往往需要增加磨矿段数,这就对已解离大鳞片石墨造成破坏。该工艺普遍存在精矿正目率不高、工艺冗长、中矿返回量大、生产不易控制等缺点。

要想提高精矿中大鳞片的产率,除了采用具有保护鳞片的磨矿设备外,还可对常规工艺采用新的思路优化,如采用分级设备及时分离出已解离合格大鳞片精矿、对大鳞片石墨与细粒石墨分别磨矿分别选别等,目前比较流行的新型石墨浮选工艺有三种:快速浮选或预先选别[38, 39]、阶段磨矿阶段选别预先分目[40-45]、混目粗选分级磨矿[4, 48-49]。

2.2 快速浮选或预先选别该工艺的思路为控制合适的粗磨粒度,石墨原矿经一段粗磨后进行两段粗选:一段粗选以回收解离度高的大鳞片为目的,粗选泡沫直接进入第2~3段再磨;二段粗选以回收连生体石墨为目的,粗选泡沫进入第1段再磨,后续工序与常规浮选工艺相同。该工艺依据已解离石墨与连生体之间浮选速度的差异,通过控制浮选时间达到及时分离出已解离或解离度高的大鳞片石墨,减少该部分大片1~2段再磨,在一定程度上起到了保护石墨大鳞片的作用。

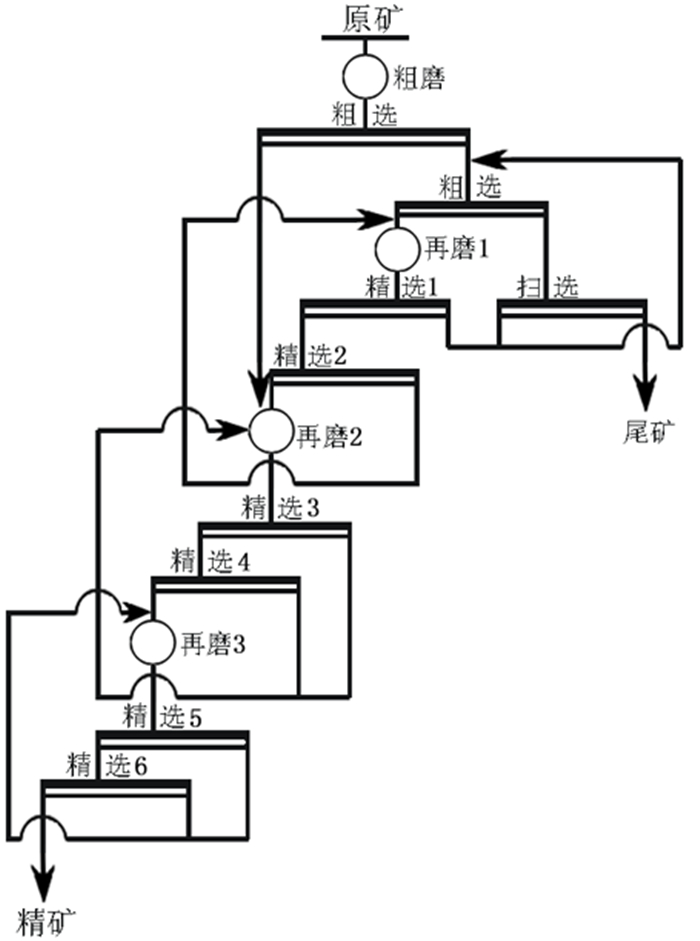

佟红格尔等[39]采用预先选别法对内蒙古某晶质石墨矿进行研究,预先粗选精矿直接进入二段再磨,预先粗选尾矿则经过一次粗选一次扫选后抛尾矿,一次粗选精矿在进行三段磨矿六次精选,在相同浮选工艺条件下,精矿固定碳含量及回收率比常规工艺分别提高了4.25%和3.59%,工艺流程见图 3。

|

| 图 3 内蒙古某晶质石墨矿预先选别工艺原则流程图 Fig.3 Preconcentration process flow chart. Inner Mongolia |

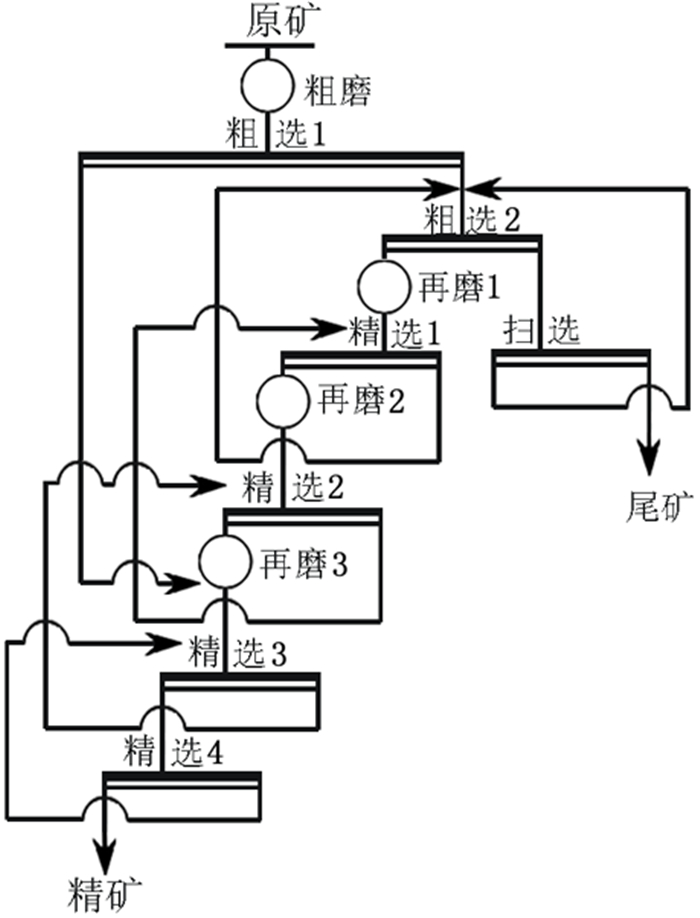

岳成林[38]对山东某鳞片石墨矿现场传统工艺进行改造,采用两段粗选代替之前的一段粗选,一次粗选精矿进入第三段再磨,尾矿进入第二段粗选,相比传统工艺,已解离大鳞片石墨减少了两次再磨,降低了大鳞片的破坏。在相同条件下,新工艺下的精矿回收率及固定碳含量比常规工艺下分别提高了4.28%、1.15%,精矿中+50目和+100目产率分别提高了12.33%和6.63%,工艺流程见图 4。

|

| 图 4 山东某鳞片石墨矿快速浮选工艺原则流程图 Fig.4 Flash flotation process flow chart. Shandong |

预先选别法或快速浮选法通过减少粗精矿中已解离或解离度高的大片石墨的再磨段数,达到保护石墨鳞片的目的。但在实际生产中,往往存在大鳞片产率低、细粒石墨精矿固定碳含量不高的问题。这是因为矿浆中细粒石墨颗粒较多,其比表面积较大,表面活化能较高,与大鳞片石墨对药剂的吸附发生激烈竞争作用[48-49],一方面影响了部分大鳞片与气泡的吸附,导致该部分大鳞片未能及时浮出,直接进入下段再磨,造成部分大鳞片的过磨;另一方面部分细粒石墨随大鳞片快速浮出,直接进入二段或三段再磨,未能充分解离,影响了最终精矿固定碳含量的进一步提升。

2.3 阶段磨矿阶段选别预先分目该工艺保护石墨大鳞片的思路为:通过对适当精选段处精矿产品筛析,当泡沫产品中筛上大鳞片固定碳含量达到精矿指标时,用相应尺寸的筛子对该段精矿进行筛分,筛上产物即为最终大鳞片精矿产品,筛下产物进行后续再磨再选。根据原矿性质及最终产品要求,可在多段精选处设置不同尺寸的分级筛子,常见的筛孔尺寸为0.5、0.297、0.177、0.147 mm等。该工艺基于大鳞片石墨比细粒石墨更容易达到解离的原理,通过对精选精矿直接分级,得到大鳞片精矿产品,减少了已解离大鳞片石墨的再磨次数,同时得到多种不同粒级的精矿产品,提高了石墨精矿的市场价值。

何培勇等[42]在研究非洲某大鳞片石墨时,粗精矿经十段再磨十一段精选流程,分别对第四段、第七段精选产品采用0.85、0.30 mm标准湿筛进行分级,得到三种不同粒级的精矿产品。最终开路流程精矿产品结果为:固定碳含量96.28%,回收率90.69%,其中+0.147 mm粒级累积产率为53.95%,精矿正目回收率为44.30%,在一定程度上实现了对大鳞片的保护。

刘海营等[43]对黑龙江萝北鳞片石墨典型传统选矿工艺进行改进,对第六段精选产品采用0.147 mm筛子进行筛分,得到+0.147 mm大鳞片精矿产品,筛下产物再进行三段磨矿、四次精选得到-0.147 mm精矿产品。最终闭路试验结果为:+0.147 mm粒级固定碳含量95.33%,精矿中正目分布率为31.28%,比现场常规工艺提高了20个百分点,工艺流程图见5。

|

| 图 5 山东某晶质石墨矿阶段磨矿阶段选别预先分目工艺原则流程图 Fig.5 Stage grinding-flotation and prescreening process flow chart. Shandong |

程飞飞等[38]对马达加斯加某大鳞片进行选矿试验研究,采用合格大鳞片预先分目的方式,在精选4段及精选5段处分别采用筛孔尺寸0.30 mm、0.147 mm的筛子进行分级,-0.147 mm粒级的产物再进行两磨三选后得到细粒级精矿。在最优条件下闭路精矿固定碳含量为93.65%、回收率为90.27%,其中正目精矿固定碳含量为91.87%,正目回收率为40.21%,得到较好的正目精矿指标。工艺流程图见图 6。

|

| 图 6 马达加斯加晶质石墨矿预先分目浮选工艺原则流程图 Fig.6 Prescreening process flow chart. Madagascar |

屈鑫等[45]对传统分级磨浮工艺进行改进,对精Ⅲ浮选精矿采用0.25 mm筛子预先分理处+0.25 mm合格大鳞片精矿产品,精Ⅳ浮选精矿采用0.147 mm筛子预先分离出-0.25+0.147 mm合格大鳞片精矿产品,-0.147 mm细粒石墨再经四磨四选得到细粒石墨精矿产品。最终在最优条件下,闭路工艺结果为:+0.18 mm粒级固定碳含量90.14%,-0.18+0.147 mm粒级固定碳含量90.29%,-0.147 mm粒级固定碳含量93.85%,精矿总回收率为92.58%,其中+0.147 mm精矿回收率为24.65%,比常规工艺提高6.09个百分点。

阶段磨矿阶段选别预先分目工艺通过对适当精选段处精矿进行分级,预先将合格大鳞片石墨精矿分离出,减少了已解离大鳞片石墨的再磨段数,在一定程度上提高了最终精矿的大鳞片产率,是目前最能有效保护石墨鳞片的工艺。但是采用筛子进行筛分,严格按照矿物粒径大小对某段精选精矿进行分级,这就导致小于筛孔尺寸的细粒石英、云母及方解石等脉石连生体全部进入后续作业,随着磨矿细度的逐段提高,药剂的选择性越来越差,在现场生产中很容易发生矿浆泥化、泡沫层浓密现象,影响了细粒最终精矿固定碳含量的进一步提升,增加后续磨矿功耗,降低了生产能力。

2.4 混目粗选分级磨矿该工艺保护石墨大鳞片的思路为:原矿经2~3段磨矿进行混目粗选,在尽量减小鳞片破坏程度的前提下,提高选矿回收率。在粗精矿精选第一段或第二段处采用合适筛孔尺寸(≥0.147 mm粒级)的筛子对精矿进行分级,采用不同的磨矿条件进行再磨作业,筛上产物以保护大鳞片为目的,筛下细粒石墨以提高固定碳含量为目的。分级磨浮工艺一方面可以避免粗细粒同时磨矿过程中细粒对大鳞片石墨的破坏,同时能够降低粗细粒同时浮选时细粒对大鳞片的抑制作用[46-47],另一方面在细粒级石墨再磨时,由于不存在大鳞片,可以适当提高磨矿细度及增大磨矿效率,缩短再磨再选段数,有利于细粒级精矿固定碳含量的进一步提升。

袁树礼[48]对国外某选厂固定碳含量为94.14%的精矿进行分级磨浮工艺研究,采用筛孔尺寸为0.177 mm的筛子进行筛分。从粗粒以保护大鳞片的前提下提升精矿固定碳含量及细粒以提升固定碳含量的角度出发,基于不同搅拌器形式的磨矿机理不同,对-0.177 mm粒级的石墨使用棒式GJM搅拌磨机进行两段磨矿,两段浮选后该粒级产品固定碳含量由93.60%提高到98.08%,回收率为66.64%;对+0.177 mm粒级的石墨使用叶轮式GJM搅拌磨机进行一段磨矿,一段浮选后该粒级产品固定碳含量由94.17%提高到98.21%,精矿回收率为99.16%,其中+0.147 mm粒级固定碳含量98.52%、回收率为74.39%。通过对不同粒级的产品使用不同的再磨设备或再磨条件,在获得更高最终精矿固定碳含量的同时,得到较高的正目精矿指标。

肖伟丽[49]在研究鸡西柳毛地区晶质石墨矿浮选工艺中,从保护大鳞片及提高细粒精矿固定碳含量角度出发,结合传统浮选工艺试验研究结果,在粗精矿第二段再磨之后用0.15 mm筛子对再磨物料进行分级,筛上大鳞片经两段磨矿,三次精选得到精矿1;筛下细粒产物经两段磨矿,三次精选得到精矿2。在最优条件下闭路精矿指标为:精矿1中+0.15 mm粒级产率为91.18%,为大鳞片精矿产品,固定碳含量97.05%,回收率54.33%,比常规工艺下的正目精矿回收率提高了约12个百分点;精矿2固定碳含量94.08%,回收率43%,比常规工艺下的负目精矿回收率提高了约10个百分点。在获得较好的精矿指标下,缩短了工艺流程。工艺流程图见图 7。

|

| 图 7 柳毛地区晶质石墨矿分级磨浮工艺原则流程图 Fig.7 Flowsheet for the classified grinding and floating process. Liumao |

混目粗选分级磨浮工艺通过分级筛将合适精选段处的精矿按粒径大小进行分流,筛上产物为大鳞片石墨,以提高大鳞片产率为目的;筛下产物为细鳞片石墨,以提高固定碳含量为目的,在一定程度上提高了最终精矿中大鳞片石墨的产率,但是在闭路工艺中,随着较细粒级中矿的不断返回,容易在细粒石墨磨浮段发生泥化现象,影响细粒石墨的药剂选择性,对其固定碳含量的提升有一定影响。

3 鳞片石墨选矿工艺问题总结通过对以上鳞片石墨选矿工艺分析,目前鳞片石墨磨矿及浮选过程中存在问题如下:

(1) 石英等硬质脉石在磨矿过程中对石墨大鳞片有破坏作用,尤其是在对原矿或在低固定碳含量(<10%)情况下进行磨矿时破坏作用最大[32, 50]。目前石墨磨浮工艺仍无法解决原矿粗磨作业(甚至一段再磨作业[51])中脉石矿物对大鳞片的破坏问题。

(2) 无论是常规工艺还是新型工艺,均存在大鳞片石墨与细粒石墨混合磨矿与混合浮选作业,造成如下问题:①大鳞片的破坏。细粒矿物在磨矿过程中对大鳞片有破坏,表现为大鳞片表面有划痕、裂隙等。②细粒石墨磨矿过程冗长。大鳞片与细鳞片石墨混合磨矿,会优先解离大鳞片,这就导致大鳞片过磨、细鳞片磨矿不足的现象,在整个工艺中细鳞片往往需要经过7~13段磨矿才能达到解离。③细粒石墨对大鳞片浮选的抑制[46-47]。细粒石墨由于颗粒数多,比表面积大,表面活性强,与大鳞片石墨对药剂吸附形成激烈竞争,造成部分大鳞片石墨未能及时浮出。

(3) 在预先分目或分级磨浮工艺中,采用筛子进行筛分,严格按照矿物片径大小进行分级作业,大量细粒脉石(云母、碳酸盐等)进入细粒石墨磨浮工序,导致细粒石墨分选过程的药剂选择性变差,最终细粒精矿固定碳含量偏低,仍有进一步提升的空间。工业现场细粒石墨分选泡沫层厚,易携带细粒脉石,整个工序冗长,不利于生产。

4 展望为提高鳞片石墨资源开发利用水平,充分保护大鳞片,在磨矿设备及浮选工艺等方面的研究取得了可喜的进步,但目前多数研究仍停留在实验室研究阶段,如通过对黑龙江省鸡西地区多家选厂调研发现,现场工艺仍采用粗精矿九磨十选的常规工艺,再磨设备采用球磨机,工艺冗长复杂,精矿指标低,大鳞片破坏极为严重。作者认为为提高鳞片石墨差异化利用水平,充分发挥我国石墨资源优势性,今后浮选工艺技术研究应主要从以下两方面突破:(1)碎磨设备的优化与选择。研发新型碎磨工艺,加强在对原矿进行粗磨过程中对大鳞片的保护;研发新型再磨设备及介质,加强在对粗精矿再磨过程中对大鳞片的保护。(2)浮选工艺流程的优化。采取新的选矿思路,即大鳞片石墨与细粒石墨进行区别再磨再选,减少细粒矿物对大鳞片的破坏,强化细粒石墨浮选过程,关键在于大鳞片与细粒石墨的分级方法的研究。

| [1] |

Inagaki M, Toyoda M, Kang F Y, et al. Pore structure of exfoliated graphite——a report on a joint research project under the scientific cooperation program between NSFC and JSPS[J]. New carbon materials, 2003, 18(4): 241-249. |

| [2] |

郭佳欢, 闫强, 高天明. 石墨消费结构演变与贸易格局[J]. 地球学报, 2017(1): 115-120. |

| [3] |

Mitchell C J. Industrial minerals laboratory manual:flake graphite, technical report WG/92/30 mineralogy and petrology series[M]. London: British geological survey, 1993.

|

| [4] |

Asbury carbons. Natural flake graphite[EB/OL].[2013-05-26]. http://asbury.com/technical-presentations-papers/materials-in-depth/natural-flake-graphite/.

|

| [5] |

Bulatovic S M. Beneficiation of graphite ore:Handbook of flotation reagents:chemistry, theory and practice[J]. Flotation of Industrial Minerals, 2014, 3: 163-171. |

| [6] |

佚名. 中国、美国、欧盟对战略性矿产界定的差异[J]. 矿产保护与利用, 2017(2): 24-24. |

| [7] |

谢朝学. 保护大鳞片石墨选矿的研究[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2005(1): 29-32. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2005.01.009 |

| [8] |

Chelgani S C, Rudolph M, Kratzsch R, et al. A review of graphite beneficiation techniques[J]. Mineral processing & extractive metallurgy review, 2016, 37(1): 58-68. |

| [9] |

Qiu Y, Yu Y, Zhang L, et al. An investigation of reverse flotation separation of sericite from graphite by using a surfactant:MF[J]. Minerals, 2016, 6(3): 57. DOI:10.3390/min6030057 |

| [10] |

谢刚, 李晓阳, 臧健, 等. 高纯石墨制备现状及进展[J]. 云南冶金, 2011(1): 48-51. DOI:10.3969/j.issn.1006-0308.2011.01.010 |

| [11] |

彭德强, 李青侠, 郑丽娟. 超声波净化鳞片石墨表面的试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2014(3): 662-665. |

| [12] |

李哲.鳞片石墨浮选特性及工艺研究[D].北京: 中国矿业大学(北京), 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11413-2010240627.htm

|

| [13] |

吉根朝, 温喜民, 李腊梅. 无捕收剂浮选石墨工艺研究[J]. 非金属矿, 1997(6): 47-49. |

| [14] |

刘凤春. 剪切絮凝浮选细粒石墨的研究[J]. 中国矿业, 2012(6): 81-82. DOI:10.3969/j.issn.1004-4051.2012.06.021 |

| [15] |

李向益.含隐晶质细鳞片石墨选矿试验研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-1013294923.htm

|

| [16] |

Kim B G, Sang K C, Chung H S, et al. Grinding characteristics of crystalline graphite in a low-pressure attrition system[J]. Powder technology, 2002, 126(1): 22-27. DOI:10.1016/S0032-5910(02)00030-X |

| [17] |

陈涛, 高惠民, 任子杰, 等. 不同嵌布粒度鳞片石墨的再磨工艺研究[J]. 矿产保护与利用, 2017(4): 48-52. |

| [18] |

杨香风.石墨选矿及晶体保护试验研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2010. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-1011058203.htm

|

| [19] |

柳溪.萝北某鳞片石墨矿选别高碳石墨新工艺研究[D].武汉: 武汉理工大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10497-1015001642.htm

|

| [20] |

龙渊, 张国旺, 李自强, 等. 保护石墨大鳞片的工艺研究进展[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2013(2): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2013.02.014 |

| [21] |

袁慧珍. 保护大鳞片石墨的磨矿研究[J]. 有色金属(选矿部分), 1995(5): 18-20. |

| [22] |

杨金林, 莫凡, 周文涛, 等. 选择性磨矿研究概述[J]. 矿产综合利用, 2017(5): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1000-6532.2017.05.001 |

| [23] |

刘文质. 一种高碳石墨选矿新设备——立式磨矿机[J]. 河南科技, 1993(3): 16-16. |

| [24] |

宋广业. 鳞片石墨的破磨特性与再磨设备的合理选择[J]. 矿产综合利用, 1993(1): 49-52. |

| [25] |

刘佳鹏, 卢世杰, 何建成, 等. GJM型搅拌磨机的优化及其在石墨行业中的应用[J]. 有色金属(选矿部分), 2017(1): 69-73. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2017.01.016 |

| [26] |

余悦, 袁树礼, 任佳. 搅拌磨机用于高品位石墨精矿再磨提纯的试验研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2017(4): 71-74. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2017.04.015 |

| [27] |

肖健立, 董平, 郭初春. 利用振动磨生产高品位石墨产品的研究和实践[J]. 煤炭技术, 2001, 20(5): 58-59. DOI:10.3969/j.issn.1008-8725.2001.05.032 |

| [28] |

潘嘉芬. 砂磨机在鳞片石墨选矿中的应用浅议[J]. 非金属矿, 1998(2): 40-42. |

| [29] |

王韩生. 石墨精矿再磨设备的选择[J]. 矿产保护与利用, 1995(2): 35-37. |

| [30] |

Kim B G, Sang K C, Chong L P, et al. Inclusion of gangue mineral and its mechanical separation from expanded graphite[J]. Particulate science & technology, 2003, 21(4): 341-351. |

| [31] |

Lu X, Forssberg E. Flotation selectivity and upgrading of woxna fine graphite concentrate[J]. Minerals engineering, 2015, 14(11): 1541-1543. |

| [32] |

岳成林. 鳞片石墨大片破坏及磨浮新工艺研究[J]. 非金属矿, 2002, 21(1): 36-37. DOI:10.3969/j.issn.1000-8098.2002.01.014 |

| [33] |

孙小旭. GJM型棒式搅拌磨机工业试验研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2017(3): 66-69. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2017.03.014 |

| [34] |

程忠理, 刘敬国. 南墅石墨矿选矿工艺改进探讨[J]. 非金属矿, 1995(5): 21-23. |

| [35] |

任京成, 王建利. 石墨浮选精矿单体解离特性研究[J]. 济南大学学报(自然科学版), 1994(3): 74-76. |

| [36] |

刘凤春. 用常规浮选法获得高碳石墨研究[J]. 非金属矿, 2000, 23(4): 27-28. |

| [37] |

岳成林. 鳞片石墨再磨工艺改进研究[J]. 化工矿物与加工, 2001, 30(8): 8-10. DOI:10.3969/j.issn.1008-7524.2001.08.003 |

| [38] |

岳成林. 鳞片石墨快速浮选试验研究[J]. 非金属矿, 2007, 30(5): 43-44, 62. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2007.05.013 |

| [39] |

佟红格尔, 孙敬锋, 王林祥, 等. 预先选别法保护鳞片石墨选矿工艺研究[J]. 矿产保护与利用, 2010(6): 37-39. DOI:10.3969/j.issn.1001-0076.2010.06.010 |

| [40] |

劳德平, 申士富, 李崇德, 等. 鳞片石墨矿阶段磨浮-预先分目工艺流程研究[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2014(6): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2014.06.011 |

| [41] |

Sun K, Qiu Y, Zhang L. Preserving flake size in an african flake graphite ore beneficiation using a modified grinding and pre-screening process[J]. Minerals, 2017, 7(7): 115. DOI:10.3390/min7070115 |

| [42] |

何培勇, 张凌燕, 邓成才. 非洲某大鳞片石墨矿选择性磨浮试验研究[J]. 硅酸盐通报, 2016, 35(9): 2826-2831. |

| [43] |

刘海营, 劳德平, 李崇德, 等.黑龙江萝北鳞片石墨浮选新工艺研究[C]//中国石墨产业发展研讨会暨2015年石墨专业委员会年会, 2015.

|

| [44] |

刘渝燕, 刘建国, 魏健. 某晶质石墨矿提高精矿大片产率及品位的选矿工艺研究[J]. 非金属矿, 2003, 26(1): 50-51. |

| [45] |

屈鑫, 张凌燕, 李希庆. 保护石墨大鳞片的分级磨浮新工艺研究[J]. 非金属矿, 2015(2): 53-55. DOI:10.3969/j.issn.1000-8098.2015.02.017 |

| [46] |

方和平. 鳞片石墨浮选速率的试验研究——减少尾矿中大鳞片石墨损失初探[J]. 非金属矿, 1987(6): 29-33. |

| [47] |

В·Б·Чижевский, А·Н·Бехтерев, 唐德身. 鳞片状石墨难浮的原因[J]. 矿产综合利用, 1987(2): 85-86. |

| [48] |

袁树礼. 分目精选获得高碳石墨的再磨及浮选工艺试验研究[J]. 中国矿业, 2017, 26(s1): 368-371. |

| [49] |

肖伟丽. 某石墨矿提高精矿大片产率及品位的浮选工艺研究[J]. 硅谷, 2012(8): 110-111. DOI:10.3969/j.issn.1671-7597.2012.08.092 |

| [50] |

程忠理, 刘敬国. 南墅石墨矿选矿工艺改进探讨[J]. 非金属矿, 1995(5): 21-23. |

| [51] |

潘世显. 山东石墨矿选矿若干问题的探讨[J]. 非金属矿, 1984(2): 24-29. |

2018

2018

,

刘磊1,2

,

刘磊1,2