| 四川旺苍石墨矿工艺矿物学研究 |

2. 西南科技大学 矿物材料及应用研究所,四川 绵阳 621010

2. Institute of Mineral Materials & Application, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China

石墨为重要的非金属矿产资源,由于其特殊的碳原子sp2杂化方式与层状结构,使其具有耐高温性、抗热震性、导电导热性、润滑性、化学稳定性、密封性等众多的优异性能[1]。近年来由于技术创新与突破,石墨被广泛地应用到高新技术领域,逐渐成为支撑高新技术发展的重要战略资源[2]。

随着科技的发展,石墨资源的应用日益广泛,优质石墨资源越来越少。石墨是我国的优势矿产资源,产量、出口量在世界市场上均占重要地位[3]。2016年国土资源部首次将石墨作为战略性矿产资源列入《全国矿产资源规划(2016—2020年)》[4],足见石墨矿产对国家发展与国民经济的重要性。但当前对石墨矿产资源的综合开发利用较为缺乏,使得石墨矿产资源的产品附加值低[5, 6]。冯安生等[7]通过对109座石墨矿山的“三率”调查与评价,发现我国石墨矿中共伴生矿物综合利用较少,尾矿平均利用率为5.19%,石墨资源综合利用率为80.47%。饶娟等[8]从我国石墨矿产资源勘探、矿山加工工艺、生产消费及对外贸易等数据进行分析,给出石墨科学未来的发展方向。柯春英[9]从石墨尾矿干排工艺着手,研究尾矿提取有用矿物、制备白炭黑、烧制建材制品等综合利用方法,达到减少石墨尾矿堆存的效果,获得较好的环境效益与经济效益。张凌燕等[10]对四川南江石墨进行了详细的工艺矿物学研究,查明了矿石的物质组成与嵌布特征,为进行选矿试验提供理论数据。董艳红等[11]针对河南某低品位难选石墨矿石的特点展开工艺矿物学研究,查明了影响石墨选矿的主要因素,并研究闭路试验获得品位高、回收率高的精矿,有效地提高了矿石的综合利用价值。吕作明[12]对河北青龙某铁矿伴生石墨矿石进行了选矿试验研究,确定适合该类矿石的选矿工艺,为我国河北省铁矿伴生的细鳞片石墨矿石的开发利用提供科学依据。陈涛等[13]为保护石墨的大鳞片,研究石墨的再磨工艺,分别采用钢球和钢棒作为再磨介质进行试验研究,研究表明棒磨对石墨鳞片的破坏相对较小。杜轶伦等[14]从石墨资源的供需着手,对石墨资源现状、消费现状进行了深层次的剖析,并得出对我国石墨资源的有序开发需要对石墨价格进行合理控制。更好的发挥我国石墨矿产的资源优势,需要深入对天然石墨矿产资源进行综合利用研究[15]。石墨矿产的工艺矿物学研究可为资源的综合开发利用奠定基础。

为有效合理的开发四川旺苍石墨矿,本文对该矿山石墨样品进行了工艺矿物学研究,查明了矿石的化学成分、矿物组成、主要矿物含量、石墨的嵌布特征,并对该石墨矿中石墨的晶体结构进行了研究,为该地区石墨矿的综合开发利用提供理论指导。

1 试剂与样品表征 1.1 原样与试剂原料:样品采自四川省旺苍县某矿山的不同层位上7个样品。从该矿山矿体底层至顶层取样,编号依次为1#~7#。

试剂:盐酸,分析纯,质量分数36%~38%;氢氟酸,分析纯,质量分数40%。

1.2 样品表征采用帕纳科Axios型X射线荧光光谱仪(XRF)对各原矿的化学成分进行了分析,仪器参数:陶瓷X射线光管(Rh靶),最大功率2.4 kW;采用荷兰帕纳科公司的X'pert MPD Pro型X射线衍射仪(XRD)对各原矿样品和提纯后石墨样品进行矿物组成分析,测试条件:Cu靶(Cu Kα,λ=0.154 18 nm),发射狭缝(DS):(1/2)°,防散射狭缝(SS):0.04 rad,接收狭缝(AAS):5.5 mm,扫描范围3°~80°;采用英国雷尼公司生产的InVia型激光拉曼光谱仪(Raman)分析对提纯后各石墨样品的无序度进行了分析,工作条件:Ar离子激光,扫描范围:1 000~20 cm-1。采用光学显微镜对2#、4#和7#三个样品中石墨的矿物学特征及产出形式进行分析,工作条件:日本奥林巴斯BX51-P型多功能显微镜进行观察分析,测试条件:12 V 100 W高功率卤素灯,长焦物镜×4、×10、×20。

1.3 样品处理为减小石墨原矿中脉石矿物与其他杂质对石墨晶体结构特征分析的影响,对各样品进行了混酸提纯。将各编号石墨样品研磨至颗粒全部过200目标准筛,采用二分法缩分出40 g待测样品。纯化试验采用段佳琪等[16]人对微晶石墨的混酸提纯工艺。具体试验步骤如下:称取石墨原矿20 g放入锥形瓶中,加入80 mL氢氟酸与盐酸的混合溶液(氢氟酸与盐酸的体积比为3 : 7),然后将锥形瓶放置在40 ℃恒温水浴锅中反应2 h。反应结束后,用去离子水反复冲洗并过滤,在60 ℃的烘箱中干燥12 h后得到纯化石墨样品,编号分别为1#-C、2#-C、3#-C、4#-C、5#-C、6#-C、7#-C,并按照国标测试其固定碳含量依次为95.47%、96.33%、94.29%、88.98%、89.07%、90.52%、88.93%。

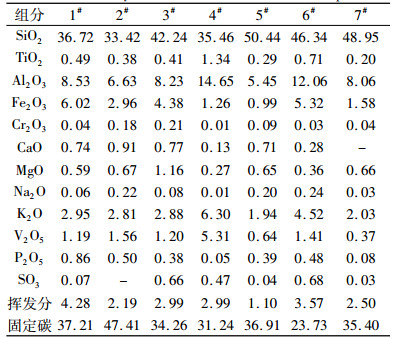

2 矿石物质组成 2.1 化学成分分析采用GB/T 3521—2008《石墨化学分析方法》对石墨样品的挥发分和固定碳含量进行了测定,由表可知,7个待测石墨样品的固定碳含量均较高,为23.73%~47.41%,挥发分为1.10%~4.28%。各样品中除石墨外的主要化学成分为SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、V2O5,还含有少量的MgO、CaO、P2O5、TiO2等。其中,5#、7#样品中SiO2含量较高,分别为48.95%与50.44%。2#样品中SiO2含量较低,为33.42%。4#样品中Al2O3、K2O含量均最高,分别达到了14.65%和6.30%。1#样品的Fe2O3含量相对其他几个样品较高,为6.02%,结合显微分析可知,矿石中含有黄铁矿,从而引入了Fe2O3。此外,各样品化学成分分析中还含有较高的V2O5。最为显著的是4#样品中V2O5高达5.31%。

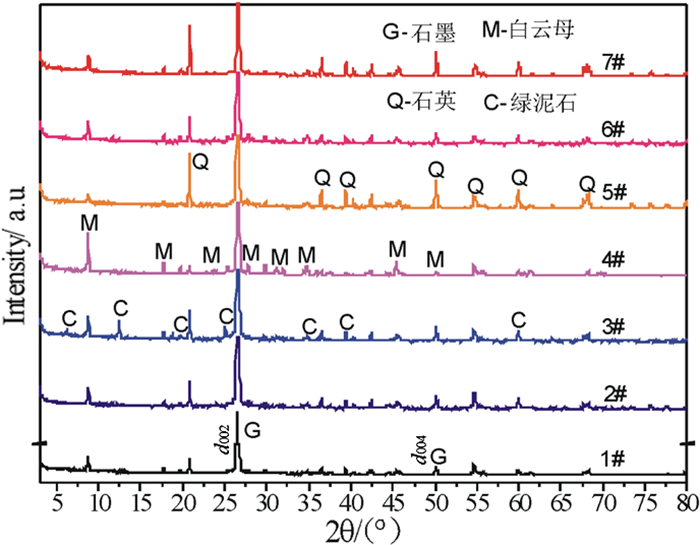

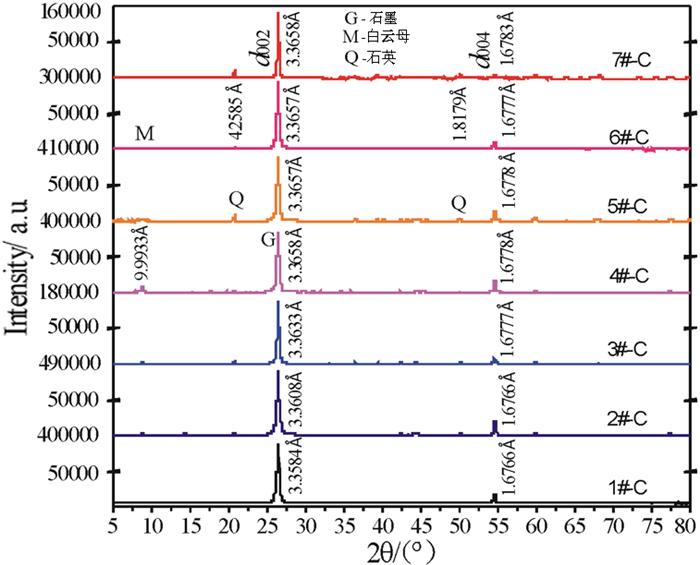

2.2 矿石中主要矿物组成及相对含量采用XRD对原矿的物相进行分析,结果如图 1所示。由图可知除主要矿物石墨外,主要伴生矿物为石英、云母。其次,还含有少量的绿泥石。其中4#样品中白云母的特征衍射d002峰强度相对较强,石英的d100特征衍射峰峰强较弱,说明4#样品中主要杂质矿物为白云母。5#样品的白云母的特征衍射d002峰强度相对较弱,石英的d100特征衍射峰峰强较强,说明5#样品中主要杂质矿物为石英。其余各样品的石英和白云母的含量在这两个样品之间。此外,在3#样品的XRD图谱中发现了绿泥石的特征衍射峰,说明该地区的石墨矿石中,除了主要伴生矿物外,还含有少量的绿泥石。

|

| 图 1 各样品的XRD图谱 Fig.1 XRD patterns of samples |

结合化学成分和物相分析结果,采用工艺矿物学中矿物含量的计算方法,获得矿石中主要伴生矿物石英、白云母、黄铁矿、绿泥石的相对含量。结果见表 2。

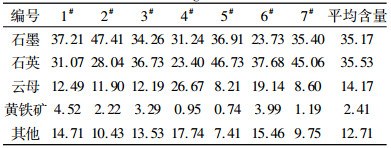

| 表 2 各样品的主要矿物组成与平均含量 /% Table 2 The main mineral composition and average content |

|

由计算结果可知,该矿石中石英含量为23.40%~46.73%。云母含量为8.21%~26.67%。黄铁矿含量低,为0.74%~4.52%。其中,4#样品中云母含量为26.67%,石英含量为23.40%,该样品中云母的含量大于石英的含量。5#样品中石英含量最多为46.73%,云母含量较少为8.21%。计算结果与XRD图谱的分析的结果一致。1#样品中黄铁矿含量相比其他几个样品中的黄铁矿含量最高,为4.52%。其它几个样品的黄铁矿含量均较低。

3 主要矿物的嵌布特征结合表 1中化学成分分析的数据,根据固定碳、SiO2、Al2O3、Fe2O3的含量差别,选择2#、4#和7#三个样品制作成薄片与光片,分析矿石中主要矿物的嵌布特征。

| 表 1 各样品的化学成分分析 /% Table 1 Analysis of chemical constituents of samples |

|

3.1 石墨矿物特征

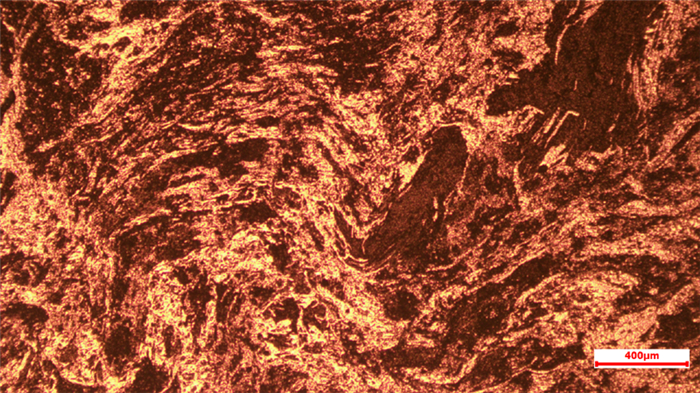

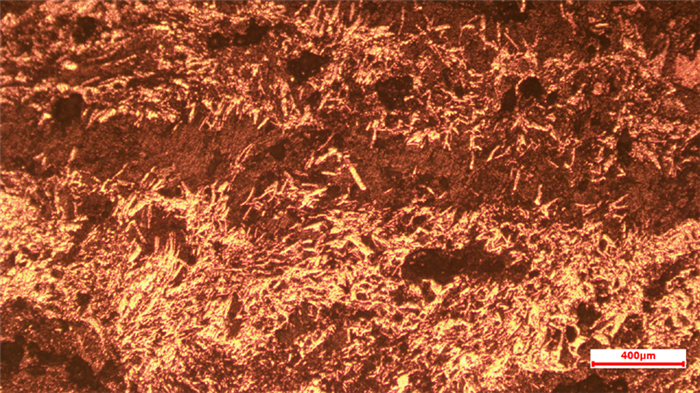

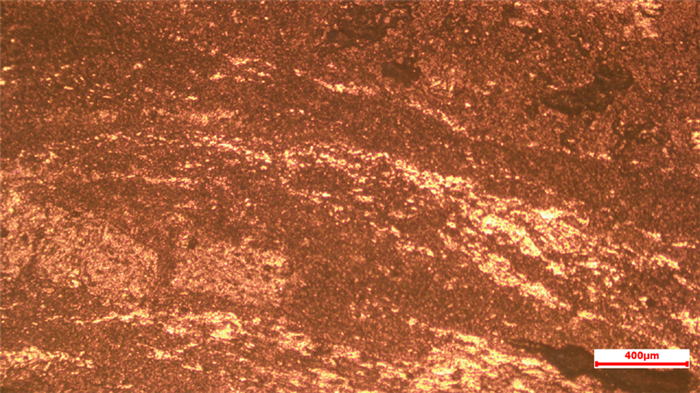

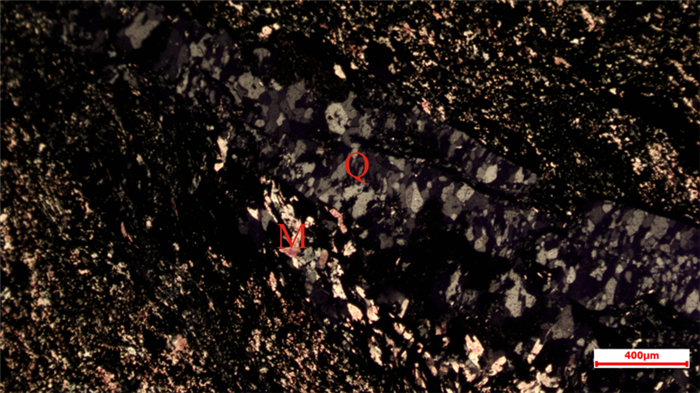

显微镜分析结果可知,石墨集合体主要呈条带状或细条带状与石英、云母相间分布,不同层位石墨的片径区别较大。2#样品中石墨呈片状,片状集合体呈条带分布,粒度大小分布不均匀,最大的可达240 μm,一般在50~170 μm,条带状石墨沿层理延伸,石墨条带宽为30~85 μm,受后期应力作用形成褶皱(如图 2)。4#样品中石墨呈片状集合体嵌布于脉石矿物中(如图 4),片径大小较为均匀,最大为130 μm,一般在35~100 μm,由于石墨粒度较均匀,呈片状集合体分布,容易选别。7#样品中石墨呈细条状或星点状沿层理延伸(如图 6),石墨集合体为细鳞片状,粒度较细,最大为50 μm,一般在20~30 μm。

|

| 图 2 2#样品石墨呈条带状沿层理延伸(反光) Fig.2 Graphite stretches along bedding in 2# samples(reflection) |

|

| 图 4 4#样品石墨呈鳞片状嵌布(反光) Fig.4 Graphite is flake embedded in 4# samples(reflection) |

|

| 图 6 7#样品石墨呈细条状沿层理延伸(反光) Fig.6 Graphite shows a fine stripe rock bedding extension in 7# samples(reflection) |

3.2 脉石矿物特征

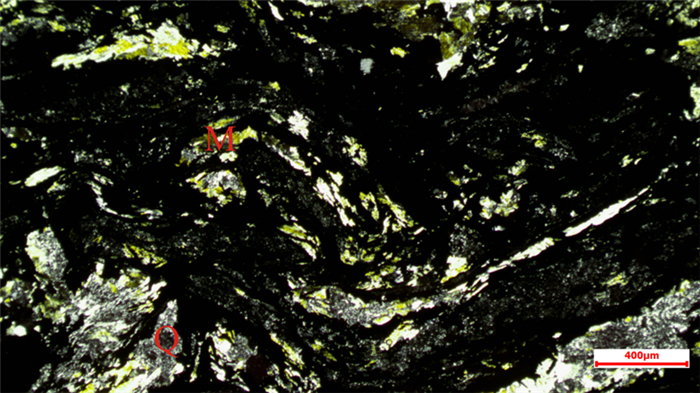

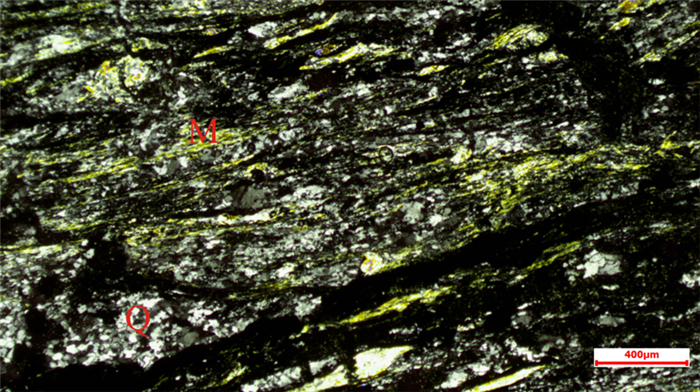

三个样品均含有石英、云母,嵌布在石墨条带间,具有一定的定向性。2#样品中,石英、云母等脉石矿物在石墨层间分布,且由于分布在石墨层间,故具有一定的定向性(如图 3),石英和云母有一定破碎,粒度细小,粒径50~100 μm。云母镜下可见一些蚀变,应为一定的绿泥石化。4#样品中,石英呈脉状分布,粒度稍大,而云母的粒度十分细小,十分细碎(如图 5)。7#样品中,云母和石墨呈层状交替分布,定向性十分好,且片径较大,大部分在600 μm以上。其周围分布有大块的石英颗粒集合体,石英集合体均由粒径50~100 μm的石英聚合而成。云母边缘伴有一定的蚀变,推测仍为绿泥石化(如图 7)。

|

| 图 3 2#样品石英、云母沿石墨条带间分布 Fig.3 Distribution of quartz and mica along graphite strip in 2# samples |

|

| 图 5 4#样品细碎云母与粗颗粒石英 Fig.5 Fine mica and coarse-grained quartz in 4# samples |

|

| 图 7 7#样品云母呈细条状沿层理延伸 Fig.7 Mica shows a fine stripe rock bedding extension in 7# samples |

4 石墨的晶体结构特征

伴生矿物影响到石墨X射线图谱的峰形,例如石英的101晶面衍射峰位置与石墨的002衍射峰位置非常接近,石英含量太高会影响衍射图谱的峰型变化,从而影响到石墨层间距的计算。挥发分中的有机碳质和其余伴生矿物的Raman活性也影响石墨Raman波谱的分析[14]。为减小石墨样品中伴生矿物与杂质对测试结果的影响,对各石墨样品进行了提纯处理。

4.1 纯化后石墨样品的XRD图谱分析图 8为纯化后各石墨样品物相的分析结果,由于石墨d002峰强度相对太大,因此将各样品的强度进行隔断处理,以显示各样品中残留的杂质。由图 9可知,经纯化处理后,各样品中石英100特征衍射峰与白云母的002特征衍射峰峰强均较弱,说明纯化处理后石墨样品的纯度大幅提高,但部分样品仍含有少量石英和云母等脉石矿物。各样品中石墨d002峰形尖锐,说明石墨的结晶程度较高,晶体结构均较为完善。层间距为3.358 4~3.365 84 Å,与理想石墨的层间距(3.354 4 Å)较为接近。

|

| 图 8 提纯后各石墨样品的XRD图谱 Fig.8 XRD patterns of each graphite sample after purification |

|

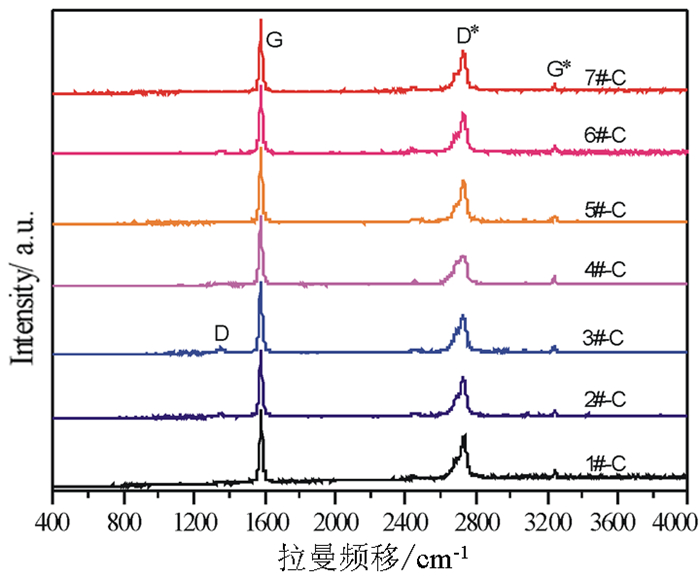

| 图 9 各石墨样品的Raman图谱 Fig.9 The Raman spectra of each the graphite sample |

4.2 各纯化石墨样品的Raman分析

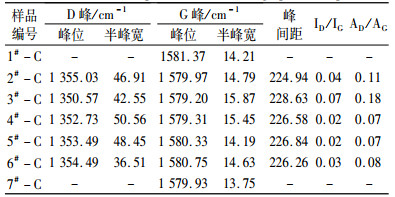

纯化石墨样品中有位于1 580 cm-1附近与E2g振动模相应的G峰及其倍频峰G*和位于1 353 cm-1附近与无序碳结构相应的D峰及其倍频峰D*[18]。G峰由芳香族面域内环和链中所有sp2晶格格位的伸缩引起,而D峰由石墨内在的缺陷和石墨隐晶质的边缘效应引起。因此常用D峰与G峰的相对强度之比ID/IG来表征石墨结构的缺陷和无序程度[19]。对各石墨样品的Raman图谱进行多峰拟合并计算ID/IG值,结果列于表 3。

| 表 3 各石墨样品的Raman参数 Table 3 Raman parameters of each graphite sample |

|

从图 9可以看出,除样品1#-C和7#-C外,各纯化石墨样品的Raman图谱中均出现了尖锐的G峰和微弱的D峰,且各样品的二级谱峰D*均发生了较明显的谱峰分裂(分别为2 684 cm-1和2 725 cm-1附近),这些特征显著区别于无定形碳和活性碳[20],表明各样品中不含非石墨结构的碳类物质,且石墨晶体结构的内在缺陷较少,三维石墨晶体结构发育较完善[21]。由表 3可知,各样品D峰峰位为1 350.57~1 355.03 cm-1,半峰宽为36.51~50.56 cm-1;G峰峰位为1 579.20 ~1 581.37 cm-1,半峰宽为13.75~15.87 cm-1。峰间距为224.94~228.63 cm-1,ID/IG比为0.02~0.07。参照不同碳物质的Raman参数变化规律[22]可以发现,7个石墨样品的Raman参数属于鳞片石墨范畴。因此,7个石墨样品均为鳞片石墨,不含隐晶质石墨。说明该矿区为鳞片石墨矿。

5 结论(1) 四川旺苍石墨矿中固定碳含量为23.73%~47.41%。原矿的主要化学组成为SiO2、Al2O3、Fe2O3、K2O、V2O5,还含有少量的MgO、CaO、P2O5等。

(2) 原矿中除石墨外主要矿物为石英、云母、黄铁矿、绿泥石等。其中石英含量为23.40%~46.73%;云母含量为8.21%~26.67%;黄铁矿含量较低,为0.74%~4.52%。

(3) 原矿中石墨集合体主要呈脉状或细脉状集合体与石英、云母相间分布。部分石墨颗粒呈自形或半自形分布在脉石矿物中。该矿山矿体的不同层位石墨的粒度区别较大,不同层位石英、云母单体粒度均细小。云母存在蚀变,镜下可见一定的绿泥石化。

(4) 通过混酸法提纯石墨样品,并采用XRD表征纯化后石墨,伴生矿物衍射峰强非常低,表面纯度较高,脉石矿物石英、云母的含量少。Raman光谱分析发现纯化后各样品中不含非石墨结构的碳类物质,且石墨晶体结构缺陷较少,三维晶体结构发育较完善。7个石墨样品均为鳞片石墨,不含隐晶质石墨。

| [1] |

陈蔚然. 石墨的晶体结构[J]. 炭素技术, 1990(4): 39-40. |

| [2] |

尹丽文. 世界石墨资源开发利用现状[J]. 国土资源情报, 2011(6): 29-32. |

| [3] |

李莉, 折延凤, 陈凌瑾. 我国石墨的生产贸易概况[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2008(6): 59-60. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2008.06.019 |

| [4] |

程秀娟.审议并原则通过全国矿产规划(2016-2020年)[N].中国国土资源报, 2016-06-18(001).

|

| [5] |

陈鹏. 我国石墨资源开发利用现状及应用研究[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2017(1): 2-4. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2017.01.002 |

| [6] |

方莹, 魏发灿. 国内外石墨资源概况[J]. 耐火与石灰, 2009, 34(1): 62-63. DOI:10.3969/j.issn.1673-7792.2009.01.017 |

| [7] |

冯安生, 张然, 吕振福, 等. 我国石墨资源开发利用"三率"调查与评价[J]. 矿产保护与利用, 2016(5): 36-39. |

| [8] |

饶娟, 张盼, 何帅, 等. 天然石墨利用现状及石墨制品综述[J]. 中国科学(技术科学), 2017, 47(1): 13-31. |

| [9] |

柯春英. 石墨尾矿干排技术及石墨尾矿综合利用和治理[J]. 黑龙江环境通报, 2017, 41(2): 74-77. DOI:10.3969/j.issn.1674-263X.2017.02.024 |

| [10] |

张凌燕, 王浩, 管俊芳, 等. 四川南江石墨工艺矿物学研究[J]. 矿冶, 2013, 22(1): 95-100, 110. DOI:10.3969/j.issn.1005-7854.2013.01.024 |

| [11] |

董艳红, 曾惠明, 杨建文, 等. 微细粒低品位难选石墨的高效浮选工艺研究[J]. 矿物学报, 2018, 38(3): 336-342. |

| [12] |

吕作明.青龙铁矿伴生石墨矿选矿工艺研究[D].唐山: 华北理工大学, 2017.

|

| [13] |

陈涛, 高惠民, 任子杰, 等. 不同嵌布粒度鳞片石墨的再磨工艺研究[J]. 矿产保护与利用, 2017(4): 48-52. |

| [14] |

杜轶伦, 张福良. 我国石墨资源开发利用现状及供需分析[J]. 矿产保护与利用, 2017(6): 109-116. |

| [15] |

游广永, 邹长新, 刘冬, 等. 中国石墨资源的保护利用与可持续发展建议[J]. 中国人口·资源与环境, 2016(s1): 421-423. |

| [16] |

段佳琪, 孙红娟, 彭同江. 湖南郴州微晶石墨的矿物学特征[J]. 矿物岩石, 2016, 36(3): 7-14. |

| [17] |

张帆, 管俊芳, 欧阳志军, 等. 江西含钒石墨矿的工艺矿物学研究[J]. 矿产综合利用, 2015(6): 53-56. DOI:10.3969/j.issn.1000-6532.2015.06.014 |

| [18] |

Wang J L, Fang M S, Lao D P, et al. Process mineralogy study on a graphite ore in Heilongjiang[J]. China mining magazine, 2015. |

| [19] |

杨建国, 吴承佩. 膨胀石墨的Raman光谱研究[J]. 光散射学报, 2005, 17(4): 341-346. DOI:10.3969/j.issn.1004-5929.2005.04.007 |

| [20] |

杨序纲, 吴琪琳. 拉曼光谱的分析与应用[M]. 北京: 国防工业出版社, 2008.

|

| [21] |

郑辙, 陈宣华. 煤基石墨的Raman光谱研究[J]. 中国科学, 1994(6): 640-647. DOI:10.3321/j.issn:1006-9240.1994.06.006 |

| [22] |

任瑞晨, 张乾伟, 石倩倩, 等. 高变质无烟煤伴生微晶石墨鉴定与分析[J]. 煤炭学报, 2016, 41(5): 1294-1300. |

2018

2018