| 硅藻土在选矿废水处理中的应用研究 |

选矿作业需要消耗大量的水资源,由此产生的废水可以根据实际情况进行循环利用,或经过净化处理后排放。目前我国只有少数铅锌类国有矿山企业可以实现高效率选矿废水的回用,而大多数选矿企业由于目前技术水平受限,回用废水的效率较低,或因环保意识淡薄而选择直接外排选矿废水[1]。不同选矿厂的废水成分和性质往往不同,在循环利用废水时要综合考虑废水成分与目标作业所需水质的匹配关系。如铅锌浮选尾矿水直接返回浮选作业中将有利于硫金属的浮选,但在其它矿物浮选过程中使用未经处理的选矿废水则会明显影响浮选指标。除此之外,选矿废水中所含有毒有害物质会严重威胁矿区周围生态环境和安全。近年来,我国逐渐加强重视矿山环境问题,国务院公布了《中华人民共和国环境保护税法实施条例》,而且自2018年起与《环境保护税法》同步施行,开征环保税,停止征收排污税。因此,净化选矿废水是矿山企业亟需解决的重要问题,也是建设绿色矿山的必然要求。

目前许多废水处理方法只能选择性地去除废水中的污染物,对于复杂程度更高的实际废水降解效果不佳,甚至可能引起二次污染等问题,因此开发和利用新材料、新技术、新工艺是未来处理实际选矿废水的发展方向。非金属矿物材料是指以非金属矿物或岩石为基体或主要原料,通过深加工或精加工制备的具有一定功能的现代新材料[2],一些非金属矿物(如硅藻土、膨润土、沸石、海泡石、凹凸棒石等)来源广泛、经济适用,可通过静电吸附、离子交换等作用方式降解废水中污染物[3]。在上述非金属矿物中,硅藻土因具有孔道分布均匀有序的硅质多孔结构[4],而被广泛用于对颗粒态和胶体态物质及多种重金属离子的吸附处理[5]。此外硅藻土因物理化学特性优异也被用作光催化剂载体,更加有利于充分发挥光催化剂矿化有机污染物的作用,促进硅藻土基光催化材料用于降解选矿废水中的应用前景。

1 选矿废水的来源及特点 1.1 选矿废水的来源选矿废水的主要来源包括洗矿废水、破碎系统废水、选别废水和冲洗废水[6]。其中,洗矿废水中一般含有大量的泥沙、矿石颗粒、重金属离子等;破碎系统废水中主要含有矿石颗粒;重选与磁选中所涉及到的废水污染物以固体悬浮物为主;浮选过程产生的废水中除了含有悬浮微细物质之外,还包含浮选药剂、重金属离子以及氰化物等有毒有害物质;冲洗废水中通常含有有机药剂和矿石颗粒。值得注意的是,硫化矿物形成的酸性矿山排水与浮选作业产生的废水具有类似的成分,处理办法也趋近相同[6, 7]。

1.2 选矿废水的特点(1) 排放量大。选矿过程中产生的废水约占整个矿山废水量的34%~79%。据估计,我国矿山选矿厂每年的废水排放量占全国工业废水排放总量的十分之一[8]。每处理1 t矿石,磁选和浮选法需消耗4~7 m3的水,重选法需消耗20~26 m3的水,浮磁联选和重浮联选分别需耗水6~10 m3和20~30 m3 [9]。

(2) 成分复杂。除悬浮物及矿石本身带来的重金属离子外,各种选矿药剂的添加也使得选矿废水的成分十分复杂。全世界每年约有20亿t的矿石采用浮选法处理,需消耗近400万t的选矿药剂。这些选矿药剂品种极多,绝大多数没有经过任何环境风险评价、甚至不明成分的仅以代号表示就投入使用,且浮选药剂与重金属离子之间还存在交互污染的情况,给废水降解带来了极大难度[10]。以黄药为例,目前现有黄药污染检测和治理法规仅考察黄药的残留浓度,即降解后黄药浓度达标即可排放。但这种含硫药剂在分解产生CS2和COS的同时,一系列水溶性小分子的二次污染物如醇类、醛类、酮类、腈类等,可能也会与废水中的重金属离子发生螯合作用,使选矿药剂二次污染链延伸、加长和复杂化[11]。

(3) 危害性大。选矿废水处理后进行循环使用是废水资源化的重要手段,但目前对使用回水时矿物浮选行为及机理研究不够透彻,且不同选矿厂的废水成分复杂程度、处理方式各异,这些问题都在一定程度上限制了选矿废水回用的发展[12]。盲目地回用废水不仅不会降低成本,反而会使分选结果变差[13]。含重金属离子废水对环境仍具有潜在的累积性影响,如西班牙伊比利亚黄铁矿带中的某矿区,在关闭后200年后仍然产出酸性含重金属废水[14]。20世纪在日本出现的“痛痛病”和“水俣病”案例也归因于工厂超标排放含重金属离子废水,造成下游大量鱼类死亡,Cd、Hg离子在生物体内积累,经过生物链传递,严重影响工业区人类身体健康[15]。

2 选矿废水的主要处理方法自然降解法是大多数选矿厂普遍采用的降低废水污染物浓度的方法[16],主要是将废水在尾矿池中贮存一段时间,在未经处理的情况下通过水体自净化作用降低其中悬浮物的含量。一些易分解药剂通过该法可以实现部分降解,而想要进一步去除其中的重金属离子和有机药剂,则另需其它手段辅助[15]。如利用自然曝晒法来降解有机浮选药剂丁基黄药等,但该法存在处理时间长,且降解后产物易产生二次污染的缺点,仍需进行后续处理[16]。到目前为止,针对矿山不同的废水污染源,一些净化选矿废水的方法已经被采用,按照反应原理主要分为物理化学法、生物法及其他方法。

2.1 物理化学法 2.1.1 吸附法吸附法是利用吸附剂与吸附质之间的分子间作用力或化学键力的作用而去除选矿废水中多种污染物的一种方法,按照吸附原理可细分为物理吸附和化学吸附。常用的吸附剂有活性炭、黏土类吸附剂、高分子吸附剂、废弃物制备的吸附剂、复合吸附剂和煤质吸附剂等[17]。其中活性炭是最常用的吸附剂材料,但其价格较高、对低分子极性强的有机物和大分子有机物的吸附效果不佳,且不能有效去除氯化致突变物质的前体物,在一定程度上限制了它的广泛使用[5]。

2.1.2 膜分离法膜分离法是利用膜对废水中各组分污染物的选择性渗透作用,以外界能量或化学位差为推动力对混合物进行分离的方法[18]。该法中的微滤和超滤膜技术可根据膜的孔径不同,选择性地截留污水中的超细颗粒,一般微滤膜孔径为4~0.02 μm,超滤膜孔径为0.2~0.02 μm。电渗析、反渗透、纳滤等膜技术也常被用来处理含重金属离子的废水,具有分离效率高、操作简便等优点,但存在膜污染、成本过高等问题[19]。

2.1.3 电化学法电化学法是指在外加电场作用下,废水中污染物在电极上发生直接电化学反应或间接电化学转化,最终使悬浮颗粒、重金属离子和有机污染物转化为沉淀或气体,并从废水中分离的方法[20]。电化学法主要包含电絮凝法[21]、电气浮法和电化学氧化法等,该方法不涉及药剂使用,绿色环保,但能耗大、成本高等因素限制了其大规模应用[22]。

2.1.4 沉淀法沉淀法一般分为混凝沉淀法、氢氧化物沉淀法及硫化物沉淀法。混凝沉淀法利用不断向选矿废水中加入明矾、氯化铝等絮凝剂,使废水中胶体通过压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、卷扫等过程实现被处理物质脱稳并凝聚成团,最终在重力的作用下沉淀下来。氢氧化物沉淀法则是利用向废水中添加NaOH、Na2CO3、KOH、Ca(OH)2或CaO等沉淀剂与重金属离子直接作用生成沉淀的方法。硫化物沉淀法也常被用来去除废水中重金属离子,常用的沉淀剂有Na2S、NaHS、H2S、CaS、FeS[23]。沉淀法虽然操作简便、成本较低,但大量沉淀剂的使用仍会带来二次污染问题。

2.1.5 中和法中和法是处理选矿废水常用的方法,依照实际废水的酸碱性,适量添加中和剂(如针对酸性废水的碱性中和剂:石灰、白云石、苛性钠、碳酸钠等,针对碱性废水的酸性中和剂:H2SO4等),利用酸碱中和原理将废水pH值调整至合适范围,使废水中所含的金属离子以氢氧化物沉淀或碳酸盐的形式得以去除。采用该法需大力提倡“以废治废”的原则,即优先利用矿厂周围的酸性或碱性废水作为中和剂。中和法操作简单、成本较低,但由此产生的污泥量大、易引起二次污染等问题使其应用受到一定限制[24-26]。

2.1.6 化学氧化法化学氧化法是一种深度矿化废水的方法,常用的氧化剂有次氯酸钠、臭氧、过氧化氢、Fenton试剂等。董栋[27]针对广西某铅锌矿尾矿库废水,以次氯酸钠和双氧水为氧化剂,考察了两种药剂用量和不同pH值条件下对废水CODCr去除效果的影响,结果表明与其他方法相比化学氧化法可以更加有效地去除废水中残留的浮选药剂。值得注意的是,在进行模拟废水降解时,氧化剂存在选择性作用的现象,该试验中次氯酸钠和双氧水对黄药和乙硫氮的去除率达90%以上,但对腐殖酸钠仅有15%的去除率。然而,由于氧化剂成本较高,该方法并不适合大规模工业应用。

2.2 生物法利用微生物新陈代谢所产生的氧化还原作用实现降解废水是一种绿色环保、极具潜能的方法。目前许多科学家已经着手利用驯化菌株来降解选矿废水中残留的有机药剂。张东晨等[28]总结了黄药、黑药、羟肟酸类、松油醇等选矿药剂生物降解技术的研究进展,指出目前用于降解选矿废水残留有机物的菌种种类有限,且仅限于试验室研究水平,较实际应用仍有较大差距。

利用微生物自身的积累作用、溶解作用以及氧化还原作用来降低废水或土壤中重金属污染同样备受关注,因微生物细胞壁具有特殊的结构及化学基团,可通过表面物理吸附、分子间络合作用、离子交换和形成微沉淀等方式,达到去除重金属离子的目的。王建龙等[29]总结了针对不同重金属离子的细菌生物吸附剂,强调活细胞生物吸附的重要前景以及结合其他方法充分发挥生物吸附的发展方向。

2.3 多方法联合使用多方法联合水处理技术是较为常见的废水处理方式,目的是通过结合多种方法的优点,以实现提高降解废水的整体效果。

低温等离子水处理技术是集电、化学氧化、光于一体的水处理高级氧化技术[30]。高压脉冲电源在水中放电的过程中可以产生大量的活性粒子,如H+、OH-、O、O3、O2、H2O2和光子、电子等,与同时形成的紫外光和冲击波协同作用,可以显著降解水中有机污染物。董冰岩等[31]采用高压脉冲放电技术处理选矿废水中的残余乙基黄药和丁基黄药,通过控制初始质量浓度、针-板间距、曝气量、峰值电压、脉冲频率等参数,有效降解了两种黄药,取得了良好的效果;通过联合高压脉冲放电与BiVO4协同降解和单脉冲放电降解的对比发现,前者对两种黄药降解效果均有所提升,尤其对丁基黄药的降解率和矿化速率提高更为明显。但该方法由于处理废水量小、设备耗能大、处理成本高等缺点限制了其在工业应用的推广。

赵志强等[32]针对南京栖霞山银铅锌矿废水回用问题,开发出分段浓缩—分质回用—末端净化处理技术。该技术将70%的选矿废水直接返回相应作业段,利用混凝沉淀—活性炭吸附法处理其余废水,随后将其回用于选铅和磨矿作业。结果显示,使用处理后的废水与使用新鲜水的选铅效果基本相同,节约了95%以上的选矿新鲜水用量。

Fenton氧化—电渗析联用技术作为膜处理的前处理过程,有效缓解了反渗透装置的膜污染问题。马昕等[33]针对废水中含盐量及COD高,且存在多种难降解有机污染物的复杂情况,采用Fenton氧化—电渗析—超滤—反渗透膜联合水处理技术,使水质达到循环水使用标准。

人工湿地法是一种通过构建基质-微生物-植物复合生态系统,利用物理、化学和生物协同作用以实现去除废水中污染物的方法[34]。但人工湿地法不具有普适性,即针对不同选矿废水的特性要相应地调整基质和优化结构设计,不利于广泛推广[35]。

3 硅藻土的特性及应用现状 3.1 硅藻土概况硅藻属硅藻门,其细胞壁主要由SiO2构成[36]。硅藻的大量死亡导致其细胞壁中的矿物质在海水或湖水中沉积,经过成岩作用后形成硅藻土矿床。由于其特定的成矿条件,硅藻土被定义为不可再生资源。硅藻土质轻,无毒,主要成分是50%~90%的水合无定形二氧化硅(SiO2·H2O),同时存在少量Al2O3、Fe2O3、MgO及微量Na2O、SO3、V2O5、TiO2、MnO2等杂质。硅藻土种类较多,主要有支链型、圆筛型、冠盘型、羽纹型等[37],常见颜色有白色、黄灰色、浅灰色,也偶有因存在有机杂质而呈现深灰色和棕灰色[38]。硅藻土是一种多孔且孔隙分布十分规则的天然硅质矿物材料,其比表面积大,一般为19~65 cm2/g,孔隙率约占80%以上,孔半径范围为50~800 nm,孔体积为0.45~0.98 cm3/g,吸水吸油性强,熔点为1 650~1 750 ℃,耐酸(除HF酸),不耐强碱,是热、电的不良导体[39, 40]。

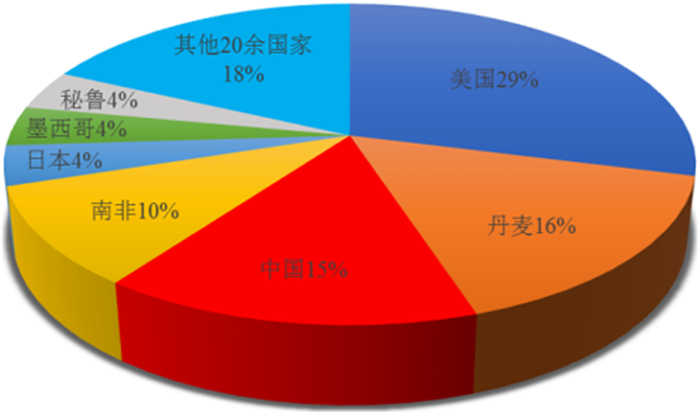

全球硅藻土资源丰富,已探明储量18.42亿t~20亿t[41]。我国是世界上硅藻土储量第二大国,截至至2018年,我国硅藻土已探明储量达5.11亿t[42],仅次于美国。相比于其他国家由于矿床位置和地形限制而大多采用地下开采,美国的硅藻土则主要是通过低成本露天开采的。仅2018年,美国生产约79万t硅藻土(图 1)[43]。与美国相比,我国优质硅藻土整体占比较小,只有吉林长白山、云南腾冲县的部分地区存在可不经选矿直接加工的一级硅藻土,且探明储量仅占当地硅藻土储量的15%~30%。而其他地区如内蒙古化德等的硅藻土品位低,且伴有填充在硅藻土孔道中难以分离的杂质(如黏土矿物、碎屑矿物和自生矿物等),提纯难度明显加大[44]。

|

| 图 1 全球主要国家硅藻土产量分布(USGS,2018年) Fig.1 Distribution of diatomite production in major countries of the world(USGS, 2018) |

3.2 硅藻土应用现状 3.2.1 硅藻土的传统应用

作为一种重要的矿产资源和功能矿物材料,硅藻土最开始被广泛应用于一战后,美军用其去除受污染水中的微细粒物质[35]。我国过去对硅藻土的利用主要集中在助滤剂、功能性填料、保温材料、水泥混合材料、钒催化剂载体等领域。而资源质量和国内需求决定了不同国家的硅藻土应用结构,美国优良的lompoc硅藻土矿有2/3应用在助滤剂领域,丹麦丰富的Moler型硅藻土被广泛应用于保温材料领域,法国和德国主要在助滤剂和填料领域大规模利用硅藻土,而日本在填料和助滤剂领域消耗了2/3的硅藻土,其余主要用在建筑材料和保温材料[45]。

(1) 助滤剂

助滤剂是硅藻土应用的第一大领域,因其具有极强的吸附能力而被广泛使用于酒类、烹饪油和饮料生产中。硅藻土可以被用来滤除0.1~1.0 μm的微粒,降低1.4%左右的酒损,且经过硅藻土过滤的酒品、饮品可长时间保持清新[39]。任华峰等[46]利用硅藻土CD08为助滤剂组装了试验室级硅藻土预涂膜过滤装置,有效降低了某浴场海水浊度。

(2) 填料

硅藻土的添加使得一些产品的特定性能得到改善或提高,还会在一定程度上降低生产成本。如硅藻土作为橡胶填料可提高其耐热性能[47],作为塑料填料可减少膜间粘结[48],作为涂料填料可赋予涂料调湿和耐磨耐热性能[49]、作为造纸填料可显著改善纸张的抗张指数、撕裂指数、耐折度和耐磨度等[50]。

3.2.2 硅藻土的新应用制备高附加值硅藻土产品是目前科技领域亟需努力的方向。被用作混凝土骨料的硅藻土只有10美元/t的效益,但用于艺术品、化妆品、DNA提取等专业市场的硅藻土每吨逾1 000美元。美国每年有大约1%的硅藻土应用于药物和医学用途[43, 51]。

基于硅藻土无毒、多孔性、表面积大、良好渗透性、化学惰性好等天然优势,科学家对硅藻土的研究兴趣逐年增加,特别是对其天然大孔/介孔型孔结构方面的应用研究。Abo-Shady等在埃及不同地区选取了59个硅藻土样品,用以研究硅藻土的孔径尺度、结构和孔分布特点。结果表明,硅藻土样品孔径在5~500 nm之间,天然大孔/介孔结构使其在纳米过滤、药物载体、光、电学等领域均有可开发的应用潜能[52]。近年来,其他一些领域,如环境领域(污水处理)、新能源领域(电池、储能)[53]等也逐渐拓宽了硅藻土资源高附加值利用的道路。

4 硅藻土对选矿废水中重金属离子的去除天然硅藻土的比表面积大,表面呈负电性,被广泛应用于处理含重金属离子的废水,但同时硅藻土中的杂质也会对吸附效果产生消极影响[36, 54],通过改性处理技术可以显著提高硅藻土的吸附性能[17]。常见的硅藻土改性方法有擦洗法、焙烧法、微波法、酸改性法、使用无机大分子改性剂的无机改性法和通过在硅藻土表面接枝功能性大分子的有机改性法[55]。另外,由于原矿及相应选矿工艺制度的不同,浮选过程中所添加的浮选药剂种类和用量往往不同,因而废水中相应的重金属离子种类和含量也会有所变化。如何确保选择性地吸附一种或几种目标重金属离子而保留某些必要的金属阳离子,也是一个值得关注的技术问题。

张秀丽等[56]考察了碳酸钙改性硅藻土用量、吸附时间、溶液pH值对模拟废水中Cu2+离子(10 mg/L)吸附性能的影响,结果表明改性硅藻土对Cu2+的吸附效果明显优于未经改性处理的硅藻土。在模拟废水的pH值为4、硅藻土用量为0.4 g、吸附50 min时优化试验条件下,碳酸钙改性硅藻土对Cu2+的吸附率可达88.15%。

郭绍英等[57]利用焙烧、新生碳酸钙及十二烷基磺酸钠(SDS)对硅藻土改性处理,以模拟废水中的Cu2+为吸附目标,对比了三种改性硅藻土对Cu2+的吸附效果。结果显示,在最佳改性条件下,三种改性方法均可以明显提升硅藻土对模拟废水中Cu2+的去除效果。新生碳酸钙改性可以促使新生碳酸钙与硅藻土之间形成微孔结构,同时新生碳酸钙会与Cu2+发生反应,使其对Cu2+的去除效果提升最为明显,去除率可达99.9%。经SDS改性的硅藻土,其圆盘上嫁接了大量基团,硅藻土的表面性质及孔隙结构得以改变,可实现对Cu2+的去除率达90.0%。相比之下,硅藻土焙烧改性后,其孔容扩大、杂质含量降低,利于对Cu2+的吸附,但吸附率提升有限,仅可去除37.6%的Cu2+。凌静[58]在水浆中使用阴离子表面活性剂十二烷基磺酸钠对硅藻土进行改性,与天然硅藻土相比,改性硅藻土对模拟废水中Cd2+和Pd2+的吸附性能有所增强。

朱健等[59]通过动边界模型讨论了Cu2+、Zn2+、Mn2+在硅藻土表面的吸附过程,即液膜扩散、颗粒孔道扩散、离子与孔道内表面活性基团的吸附,整体吸附过程的决速步为离子在孔道内发生的吸附反应。史明明等[60]肯定了硅藻土的孔径、孔容对重金属离子吸附的重要作用,即孔容决定硅藻土对重金属离子的吸附量,孔径决定重金属离子在孔道内的扩散速率,且在一定范围内孔径越大重金属离子的扩散速率越快。通过对硅藻土吸附前后的SEM图片对比发现,吸附重金属离子后的硅藻土孔道因被吸附物占据而变小且模糊不清。

易炜林等[61]比较了硅藻土经热活化、锰氧化物、Mg(OH)2、聚丙烯酰胺、氨丙基三乙氧基硅烷、微乳液和Cu2+等7种改性方法后,并考察改性硅藻土对模拟液中Cd2+、Pb2+、Cu2+吸附效果的影响。结果表明,利用锰氧化物和Mg(OH)2改性的硅藻土,对三种目标重金属离子的吸附效果要优于使用其余改性剂改性的硅藻土的吸附效果,比表面积显著提高、硅羟基的出现是其吸附能力提升的重要原因。

研究发现,针对不同废水中的污染物,对硅藻土的改性方法也不尽相同,改性后的硅藻土降低了杂质含量、孔道结构得到优化,显著地提高了其对一些特定重金属离子的吸附能力。总体上,改性硅藻土对单一或有限组分的重金属离子的吸附效果较好,但在多组分系统中改性硅藻土的吸附行为尚不明确。

5 硅藻土基光催化材料对选矿废水中有机物的去除单一硅藻土吸附有机污染物存在一定的局限性,即吸附易饱和、降解不彻底等。朱勇等[62]提出可以利用硅藻土的吸附性能来处理过滤膜中残留的成分复杂的膜浓缩液,结果表明硅藻土可以有效去除膜浓缩液中的易降解有机物,而面对难降解有机物如腐殖酸等,仅仅依靠硅藻土本身的吸附作用则很不理想。而光催化技术是一种绿色环保并可以完全矿化废水中所含有毒害有机污染物的方法,该法主要是利用适宜波长的光照射半导体材料,价带电子(e-)受到激发跃迁到导带,价带留下空穴(h+)在电场作用下分离并迁移到半导体表面,光生空穴的强氧化能力将其表面吸附的OH-和H2O分子氧化为·OH自由基,由此产生的·OH自由基可以无选择地将有机物氧化为CO2和H2O[63]。目前已有多种类型的光催化材料被用于降解有机污染物,但光催化剂的应用仍存在一定的局限性。如TiO2虽然光催化活性很高,但面对选矿废水中残留的低浓度有机药剂时,由于其材料本身对有机物的吸附能力欠佳,影响二者之间有效碰撞,从而降低了光催化效率[64]。微纳米级光催化剂的比表面积高,但粒度过小易引起团聚,降低了进行光催化的有效表面积。此外废水中存在的高价阳离子也会造成催化剂团聚[65],使得光催化剂难以充分利用光而导致光催化效率降低,且不利于光催化剂的回收再利用。因此,将光催化材料与矿物材料进行复合,利用硅藻土作为载体来提高光催化剂的分散性,对提高光催化效率具有重要意义。值得一提的是,由于异相光催化反应发生在催化剂表面,将硅藻土与光催化材料复合后,硅藻土本身的吸附能力也有助于有机物的降解,协同作用使得硅藻土基复合材料优于单一光催化材料对有机污染物的降解[66]。

5.1 硅藻土的吸附作用对光催化降解的影响孙志明[44]探究了基于硅藻土载体的复合光催化材料对罗丹明B的吸附影响,同时采用相同的处理工艺对比两地硅藻载体、P25、未负载TiO2和硅藻载体复合TiO2材料对罗丹明B的吸附情况。研究结果表明,由于硅藻土载体的存在,复合材料对罗丹明B的吸附效果较P25和未经负载的TiO2有明显提升。值得注意的是,随着TiO2在硅藻土上的负载量增加,复合材料较单一载体的吸附能力有所下降,这可能是因为TiO2占据了一些硅藻土原有的孔道结构。光催化降解罗丹明B的试验证明,与原土相比,提纯后的硅藻土对罗丹明B的吸附能力有所下降,但用其作为载体光催化降解效果更佳,这表明硅藻土载体本身对有机污染物的吸附能力与TiO2/硅藻土复合材料的光催化性能之间没有必然联系。此外,作者还强调了硅藻土形貌完整性、提纯降杂质对TiO2在载体上分散性的影响。

5.2 硅藻土的负载作用对光催化降解的影响硅藻土作为载体的影响主要表现在4个方面:(1)为光催化剂提供合适的孔结构,发挥硅藻土的分散功能,增加光催化剂与有机物的接触率,加强光催化剂活性位点的暴露,实现靶向富集,有利于提高降解效率;(2)硅藻土会影响光催化剂的晶体生长特性;(3)硅藻土储量大、价格低廉、无毒,可避免水体的二次污染;(4)硅藻土的化学惰性使其在实际应用中作为载体更具有优势。

5.2.1 改善催化剂的分散性为解决光催化剂的团聚问题,王利剑等[67]以TiCl4为原料利用水解沉淀法在提纯圆筒型硅藻土上包覆了平均粒径为12 nm的TiO2,负载成功后的硅藻土的微孔依然存在,但孔径有所减小,且微孔内部及周围为TiO2提供分散性良好的负载位置,经过20 min的降解,罗丹明B的脱色率可达到90%以上。

宋海燕等[68]在利用TiO2/硅藻土复合材料探索光催化降解氯仿反应的最佳pH值时发现,理论上TiO2的等电点约为6.0时,TiO2将易于团聚不利于光降解;但当模拟废水pH值在6.0附近时,光催化降解效果非常好,且在pH值约为7.0时效果最佳,作者认为是硅藻土的负载作用使TiO2的分散性能基本不受pH值的约束。吸附试验结果表明,pH值为7.0时硅藻土对氯仿的吸附量最大,此时氯仿与TiO2的接触频率最高,达到最理想的降解效果。

5.2.2 影响催化剂的晶体生长特性目前,一些学者们认为TiO2的晶型和粒径大小对光催化效果会产生影响。一般认为TiO2晶型对光催化降解效率的影响存在下列规律:锐钛矿/金红石两相>锐钛矿相>金红石相,锐钛矿和金红石两相之间的混晶效应,会有效降低电子-空穴的复合,从而有利于光降解效果[69],商用P25就是混晶TiO2的典型代表,其中锐钛矿相约占80%。一些学者[70]认为,纳米光催化剂的粒径大小对光催化效果有影响,粒径越小,比表面积越大,光催化活性越高,但过小的粒度容易引起二次团聚给降解过程带来不利影响。王利剑等[71]对比了相同条件下制备的TiO2和圆筛型硅藻土/TiO2复合材料,发现在热处理过程中复合材料中的TiO2的晶型转变有滞后现象,即复合材料中TiO2的晶型转变所需热处理温度有所提高,而且复合材料中TiO2晶粒生长速度慢于非负载TiO2的晶粒生长速度。

5.3 硅藻土改性对光催化降解的影响经过改性处理改变硅藻土的表面特征,可使负载的TiO2形成分级多孔结构,有助于提高电荷传质效率,从而提高光催化效率。Xia等[72]在对比了两种预处理硅藻土(煅烧和磷酸活化)作为载体负载TiO2的光催化效果,通过XPS、氮气吸附-脱附、XRD、SEM等检测手段及光催化效果评价,发现经磷酸活化后的硅藻土,除对TiO2晶型转变有迟滞影响外,还可有效增强复合材料对甲基橙的光催化效果。XPS结果显示,随着磷酸的浓度增加,Si-O-Si键的强度逐渐增强。且当磷酸浓度达到15%时,461 eV的结合能处出现了额外的肩峰,认为Si和Ti之间形成了Si-O-Ti键。通过Si-O-Ti结合的TiO2与硅藻土界面会改变Ti在边界区域的电荷分布,提高了电荷转移效率,增强了光催化能力。与煅烧活化相比,采用磷酸改性硅藻土制备的复合材料对甲基橙具有更好的降解效果,分析认为磷酸改性过程中引入P元素会限制TiO2的生长,有助于颗粒间形成微孔-中孔-大孔的分级多孔结构,提高光催化效果。

硅藻土作为光催化剂的载体,解决了光催化剂易团聚、难回收等问题,同时会影响光催化剂的反应活性。在降解废水中有机污染物时,硅藻土吸附和光催化剂强氧化的协同作用使硅藻土基复合材料光催化降解有机污染物的效率得以提高。

6 结论选矿过程带来的水资源污染问题是我国矿业亟需解决的重大问题,因此衍生出的多种处理选矿废水的方法已被研究或应用,但这些方法存在处理效率低、易造成二次污染、能耗大等问题。硅藻土作为一种重要的非金属矿产资源,具有优异的物理化学特性,可以作为吸附剂或光催化剂载体材料降解选矿废水中污染物。

今后硅藻土在选矿废水处理应用方面存在以下问题:(1)硅藻土的孔结构和表面活性有限,改性处理是提高硅藻土吸附作用的重要手段。我国对硅藻土改性技术的研究仍处于试验室阶段,很少直接用于降解选矿废水。因此优化改性方法对降低硅藻土吸附剂成本、增强吸附性能十分必要。(2)目前硅藻土对于不同污染物的吸附机理研究不够透彻,特别是在面对含多组分污染物系统时,硅藻土的吸附机理不明确,限制了其实际应用。如何处理吸附后的硅藻土也是需要解决的问题。(3)在降解实际选矿废水过程中,硅藻土基吸附材料适用于高浓度废水前处理,而硅藻土基光催化材料适用于深度废水处理,因此综合把握硅藻土基复合材料吸附与光催化降解之间的平衡是提高其降解效率、降低成本的关键。针对具体水质设计废水降解方案,才能充分发挥硅藻土材料的净化作用,拓展其在环境领域的应用范围。

| [1] |

曾小星, 徐薇. 选矿废水处理回用技术研究[J]. 科技经济导刊, 2019(26): 124. |

| [2] |

汪滨, 郑水林, 张广心. 纳米TiO2/非金属矿物复合光催化剂的研究进展[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2013(4): 23-27. |

| [3] |

叶美飞, 罗锡平. 非金属矿物材料在废水处理中的应用[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2012(2): 71-73. |

| [4] |

郑水林, 孙志明, 胡志波, 等. 中国硅藻土资源及加工利用现状与发展趋势[J]. 地学前缘, 2014(5): 274-280. |

| [5] |

李晓斌, 魏成兵. 硅藻土在废水处理中的应用[J]. 环境科技, 2008(2): 71-74. |

| [6] |

张泾生. 现代选矿技术手册[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2014.

|

| [7] |

娄毅, 张瑞雪, 吴攀, 等. 生活污水与酸性矿山废水混合沉淀效果分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2017(3): 121-126. |

| [8] |

宋宝旭, 刘四清. 国内选矿厂废水处理现状与研究进展[J]. 矿冶, 2012(2): 97-103. |

| [9] |

冯章标, 何发钰, 邱廷省. 选矿废水治理与循环利用技术现状及展望[J]. 金属矿山, 2016(7): 71-72. |

| [10] |

韩张雄.我国两种矿山环境选矿药剂与重金属交互污染综述[C]//陕西省地质环境监测总站.高强度采矿区地质灾害与防控学术研讨会论文集.武汉: 中国地质大学出版社, 2016: 119.

|

| [11] |

陈彩霞, 王长华, 周海收, 等. 几种矿山选矿药剂二次污染物的GC-MS分析[J]. 化学试剂, 2014(1): 51-53. |

| [12] |

王贤晨, 张覃, 陈建华, 等. 氟磷灰石与石英表面电子性质及胺类捕收剂吸附作用研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2017(6): 21-28. |

| [13] |

宋强, 谢贤, 杨子轩, 等. 国内外选矿废水处理及回收利用研究进展[J]. 价值工程, 2017(2): 90-93. |

| [14] |

刘洋, 涂宁宇, 金仁和, 等. 基于RAGA的PPE模型评价油页岩矿坑积水水质的研究[J]. 当代化工, 2012(7): 704-707. |

| [15] |

解振华. 中国大百科全书·环境科学[M]. 北京: 中国大百科全书出版社, 2002.

|

| [16] |

赵永红, 成先雄, 谢明辉, 等. 选矿废水中黄药自然降解特性的研究[J]. 矿业安全与环保, 2006(6): 33-34. |

| [17] |

刘转年, 金奇庭, 周安宁, 等. 废水的吸附法处理[J]. 水处理技术, 2003(6): 318-322. |

| [18] |

雷晓东, 熊蓉春, 魏刚, 等. 膜分离法污水处理技术[J]. 工业水处理, 2002(2): 1-3. |

| [19] |

康雪晶, 魏永杰. 膜分离法处理重金属废水研究进展[J]. 广东化工, 2016(12): 143-144. |

| [20] |

区尧万, 陈欣义, 陈彬, 等. 电化学水处理技术的研究与应用[J]. 广东化工, 2008(7): 104-107. |

| [21] |

WU M R, HU Y H, LIU R Q, et al. Electrocoagulation method for treatment and reuse of sulphide mineral processing wastewater:Characterization and kinetics[J]. Science of the Total Environment, 2019, 696: 1-8. |

| [22] |

罗志勇, 张胜涛, 郑泽根, 等. 电化学法处理重金属废水的研究进展[J]. 中国给水排水, 2009(16): 6-10. |

| [23] |

袁姗姗.混凝沉淀法处理多金属选矿废水研究[D].长沙: 中南大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10533-1014148238.htm

|

| [24] |

张雅潇. 中和-混凝沉淀法处理选矿废水的工艺设计[J]. 现代矿业, 2018(3): 187-188. |

| [25] |

祈强, 王秀艳, 赵文辉, 等. 选矿废水处理技术研究进展[J]. 山西化工, 2014(1): 42-47. |

| [26] |

吴乔松.多金属选矿废水处理及回用研究[D].长沙: 湖南农业大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10537-1017033609.htm

|

| [27] |

董栋.铅锌选矿废水处理与回用试验研究[D].长沙: 中南大学, 2012. http://www.cqvip.com/QK/93597X/201203/41883689.html

|

| [28] |

张东晨, 王方略, 董敬申, 等. 选矿废水中残留药剂生物降解技术研究进展[J]. 洁净煤技术, 2019(1): 71-76. |

| [29] |

王建龙, 陈灿. 生物吸附法去除重金属离子的研究进展[J]. 环境科学学报, 2010(4): 673-701. |

| [30] |

周志刚, 李杰, 吴彦, 等. 低温等离子体水处理技术的应用及其反应器的研究[J]. 环境科学与技术, 2004(S1): 92-94. |

| [31] |

董冰岩, 李琼, 王慧, 等. 高压脉冲放电降解选矿废水中残存黄药的研究[J]. 现代化工, 2019(9): 87-91. |

| [32] |

赵志强, 杨林峰, 缪建成, 等. 栖霞山银铅锌矿选矿废水全回用技术的研究与应用[J]. 有色金属(选矿部分), 2018(6): 29-34. |

| [33] |

马昕, 安东子, 寇彦德, 等. 焦化废水膜法组合深度处理工艺设计与应用[J]. 工业水处理, 2017(4): 102-105. |

| [34] |

严群, 黄俊文, 唐美香, 等. 矿山废水的危害及治理技术研究进展[J]. 金属矿山, 2010(8): 183-186. |

| [35] |

陈琳. 人工湿地在废水处理中的应用前景[J]. 广东化工, 2019(16): 152-153. |

| [36] |

Angela F. Danil de Namor, Abdelaziz El Gamouzb, Sofia Frangiea, et al. Turning the volume down on heavy metals using tuned diatomite. A review of diatomite and modified diatomite for the extraction of heavy metals from water[J]. Journal of Hazardous Materials, 2012(241-242): 14-31. |

| [37] |

姜德彬, 袁云松, 吴俊书, 等. 硅藻土基复合材料在能源与环境领域的应用进展[J]. 材料导报, 2019(9): 1483-1489. |

| [38] |

S. é. Ivanov, Alexey Vasilievitsh Belyakov. Diatomite and its applications[J]. Glass and Ceramics, 2008, 65(1-2): 48. |

| [39] |

姜玉芝, 贾嵩阳. 硅藻土的国内外开发应用现状及进展[J]. 有色矿冶, 2011(5): 31-37. |

| [40] |

金洋, 王春贺, 黄帮蕊, 等. 硅藻土的特点及其应用进展[J]. 硅酸盐通报, 2016(3): 810-814. |

| [41] |

肖力光, 赵壮, 于万增, 等. 硅藻土国内外发展现状及展望[J]. 吉林建筑工程学院学报, 2010(2): 26-30. |

| [42] |

中华人民共和国自然资源部.中国矿产资源报告[R].北京, 中华人民共和国自然资源部, 2019.

|

| [43] |

USGS. Mineral Commodity Summaries 2019[R]. Virginia: USGS, 2019.

|

| [44] |

孙志明.硅藻土选矿及硅藻功能材料的制备与性能研究[D].北京: 中国矿业大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-11413-1014371368.htm

|

| [45] |

于漧. 我国硅藻土作填料的研究[J]. 建材工业信息, 2003(10): 33-35. |

| [46] |

任华峰, 苗英霞, 邱金泉, 等. 硅藻土助滤剂在海水净化中的应用[J]. 化工进展, 2014(1): 238-246. |

| [47] |

武卫莉, 丛松岩. KH 550改性硅藻土/白炭黑体系填充氟橡胶的制备与性能[J]. 合成橡胶工业, 2018(4): 299-303. |

| [48] |

马佩璋, 郭翠梨, 李永昌, 等. 硅藻土物性与聚乙烯膜开口性和其它性能关系的研究[J]. 中国塑料, 1991(3): 51-58. |

| [49] |

李炜, 张健, 李娜, 等. 载钛硅藻土功能涂料的制备及性能[J]. 功能材料, 2015(22): 22141-22144. |

| [50] |

尚尉, 谭雨清, 谢益民, 等. 改性硅藻土填料在造纸中的应用研究[J]. 非金属矿, 2017(4): 20-22. |

| [51] |

IIARIA REA, NICOLA M, MARYUCCI, LUCA DE STEFANO, et al. Diatomite biosilica nanocarriers for siRNA transport inside cancer cells[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General, 2014, 1840(12): 3393-3403. |

| [52] |

ATEF M, ABO-SHADY, ABDELFATTAH ALI ZALAT, EMAD A., AL-ASHKAR, et al. Nanoporous silica of Some Egyptian Diatom Frustules as a Promising Natural Material[J]. Nanoscience and Nanotechnology - Asia, 2019(8): 1-16. |

| [53] |

张育新, 张新宇, 吴明浩, 等. 硅藻土在新能源领域的应用[J]. 中国材料进展, 2018(5): 331-340. |

| [54] |

Bülent Yılmaz, Nezahat Ediz. The use of raw and calcined diatomite in cement production[J]. Cement & Concrete Composites, 2008, 30(3): 202-211. |

| [55] |

朱健, 王平, 雷明婧, 等. 硅藻土理化特性及改性研究进展[J]. 中南林业科技大学学报, 2012(12): 61-66. |

| [56] |

张秀丽, 曹新, 赵增迎, 等. 改性硅藻土处理含重金属Cu2+废水[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2007(1): 58-59. |

| [57] |

郭绍英, 陈平和, 林皓, 等. 硅藻土的改性及其在含铜废水处理中的应用[J]. 宁德师范学院学报, 2018(4): 419-424. |

| [58] |

凌静.硅藻土对废水中Cd2+和Pd2+的吸附性能研究[D].湖南: 南华大学, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10555-1013341315.htm

|

| [59] |

朱健, 王平, 雷明婧, 等. 液/固体系Cu2+、Zn2+、Mn2+在硅藻土表面的吸附行为与特性[J]. 环境科学学报, 2017(9): 3370-3380. |

| [60] |

史明明, 刘美艳, 曾佑林, 等. 硅藻土和膨润土对重金属离子Zn2+、Pb2+及Cd2+的吸附特性[J]. 环境科学, 2012(2): 162-167. |

| [61] |

易炜林, 王欣, 马炯. 7种改性硅藻土对Cd2+、Pb2+、Cu2+的吸附性能对比[J]. 环境工程学报, 2015(6): 2857-2863. |

| [62] |

朱勇, 王晨谦, 龙於洋, 等. 硅藻土对填埋场膜滤浓缩液吸附处理效果研究[J]. 水处理技术, 2019(6): 97-100. |

| [63] |

贺飞, 唐怀军, 赵文宽, 等. 纳米TiO2光催化剂负载技术研究[J]. 环境污染治理技术与设备, 2001(2): 47-58. |

| [64] |

杨华明, 史蓉蓉, 张科, 等. 纳米二氧化钛光催化剂改性进展研究[J]. 化工新型材料, 2005(6): 57-59. |

| [65] |

王祖鵷, 张凤宝, 张前程, 等. 负载型TiO2光催化剂的研究进展[J]. 化学工业与工程, 2004(4): 248-253. |

| [66] |

WANG T N, YANG Y F, WANG J S, et al. A general route to modify diatomite with niobates for versatile applications of heavy metal removal[J]. RSC Advances, 2009, 9(7): 3816-3827. |

| [67] |

王利剑, 郑水林, 舒锋, 等. 硅藻土负载二氧化钛复合材料的制备与光催化性能[J]. 硅酸盐学报, 2006(7): 823-826. |

| [68] |

宋海燕, 江宏富, 刘杏芹, 等. 非金属矿物用作催化剂载体光降解污水中的有机物[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2004(5): 26-28. |

| [69] |

丛杉.二氧化钛光催化机理: 表面修饰和混晶效应[D].杭州: 浙江大学, 2011. http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis/Y2047877

|

| [70] |

杨合, 薛向欣, 赵娜, 等. 半导体多相光催化研究进展及应用技术[J]. 材料与冶金学报, 2003(1): 16-20. |

| [71] |

王利剑, 郑水林, 田文杰, 等. 载体对TiO2/硅藻土中TiO2相变及晶粒生长的影响[J]. 硅酸盐学报, 2008(11): 1644-1648. |

| [72] |

XIA Y, LI F F, JIANG Y S, et al. Interface actions between TiO2 and porous diatomite on the structure and photocatalytic activity of TiO2-diatomite[J]. Applied Surface Science, 2014(303): 290-296. |

2020

2020