| 片段组装技术研发铜钼分离高效抑制剂 |

2. 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京 102628

2. State Key Laboratory of Mineral Processing, Beijing 102628, China

铜钼矿石可浮性较好,共生密切,加之混选后捕收剂难以完全解析,使得铜钼分离成为开发大型斑岩型铜(钼)矿的主要技术难点之一[1]。铜钼混合精矿的分离包含抑铜浮钼与抑钼浮铜两种方案,目前国内外选矿厂广泛采用抑铜浮钼方案。抑铜浮钼的关键是使铜矿物表面的捕收剂疏水物质解吸,使铜矿物表面由疏水变为亲水,并在铜钼浮选分离过程中保持亲水性。黄铜矿可浮性很好,因此需要加入选择性抑铜药剂对其进行抑制。铜钼分离抑制剂是决定铜钼分离指标的核心。

铜钼分离抑制剂主要分为无机抑制剂和有机抑制剂。常见的无机抑制剂主要有硫化物(如硫化钠、硫氢化钠等)、氧化剂(如过氧化物、次氯酸盐及重铬酸钾等)、诺克斯试剂及氰化物[2-3]。硫化钠、硫氢化钠使用时由于氧的存在使水中大量的HS-受到消耗,药剂用量非常大(10~70 kg/t),不但生产成本高,运输量大,存储量大,而且该药剂配制过程释放硫化氢,大量吸收后会使人恶心呕吐,甚至呼吸困难、窒息直至死亡,对工人的身体健康造成巨大影响;诺克斯试剂稳定性差,且需要现用现配,配制过程释放有毒气体,易发生火灾或者爆炸,选矿厂曾因此发生员工中毒伤亡事故;氰化物含有剧毒的CN-,对人体和环境有潜在危害,废水难以处理,使用受到严格的限制。由此可见,毒性高、用量大、环境污染严重等问题在无机抑制剂使用过程中广泛存在。

有机抑制剂包括有机小分子和有机高分子抑制剂。小分子有机抑制剂因具有高效、用量少等特点而成为近年铜钼分离研究的热点,相继研制出巯基乙酸钠、CD药剂、Orfom D8、M8等小分子抑制剂[4-6]。1948年研制的巯基乙酸盐用作铜钼浮选分离中的有机抑制剂[7],金堆城钼业集团公司最先在国内将巯基乙酸钠应用于铜钼矿的浮选分离中并取得了很好的效果。与硫化钠等无机抑制剂相比,巯基乙酸钠具有用量少、添加方便等优点,但价格较贵,且适应性较差,对一些矿山不适用,经过几十年的推广应用,仍然无法完全取代硫化钠、氰化钠等无机抑制剂,仍需要研发抑制能力更强、适用性更广并兼顾环境友好的铜抑制剂。

为了提高新药剂研发的效率,科学家们一直致力于寻找新的药物设计方法。药物分子结构中的多个结构片段具有活性作用,以不同结构片断组合或者延伸,得到新的药物分子,具有一定的可行性。基于片断的药物发现为药物设计提供了一种新的选择[8]。在此基础上开发的基于片断的药物发现方法在近几年研究中不断成熟,制药公司采用该方法成功开发了10个以上的临床候选药物[9-10]。但是利用基于片段的分子设计方法研制新型浮选药剂,还未见报道。

本研究在现有铜钼分离抑制剂研究的基础上,结合现有小分子抑制剂的结构特点,研究有机抑制剂结构与性能关系,通过基于片段的分子设计方法对其进行改性,设计、组装新型抑制剂,设计新型高效的黄铜矿抑制剂,并为铜钼分离高效抑制剂的设计提供理论依据,将是一个新颖而具有意义的工作。

1 样品与试验方法 1.1 样品与药剂样品为南美某硫化铜钼矿石浮选得到的铜钼混合精矿,矿浆质量浓度为53%,pH=8.2。样品中含Cu 17.5%、Mo 7.7%、Fe 22.2%。试验所用药剂BK511药剂为北京矿冶研究总院自主开发的、拥有知识产权的药剂,NaHS为购买的工业品。

1.2 分子模拟方法利用Materials Studio (MS)7.0软件进行分子模拟,在UFF力场条件下对药剂和矿物表面相互作用建模[11]。对最优的药剂分子—矿物表面作用构型,使用下述方程计算其相互作用能:

| $ \Delta E = {E_{络}} - \left[{{E_{药}} + {E_{矿}}} \right] $ | (1) |

其中ΔE、E络、E矿、E药和分别代表相互作用能、优化后的矿物表面-药剂络合物能量、矿物表面能量和药剂分子的能量。所得到的相互作用能△E被视作相互作用强度的定量度量。相互作用能(△E)的值越负,吸附体系越稳定,表示矿物表面和药剂的相互作用越有利,吸附越容易发生。

2 试验结果及讨论 2.1 有机抑制剂分子设计前期研究中利用分子模拟黄铜矿小分子抑制剂与黄铜矿的作用模型,计算抑制剂与黄铜矿矿物表面的相互作用能,总结出了黄铜矿小分子抑制剂在矿物表面吸附作用的规律[12]:在黄铜矿的表面,含羧基和磺酸基的抑制剂相互作用能力一般要比含羟基的抑制剂要强;亲水基个数的增加可以有效增强抑制作用,亲水基个数越多,相互作用越强;抑制剂的立体因素也是影响相互作用的重要原因之一;延长烃基碳链长度不能增强抑制能力。

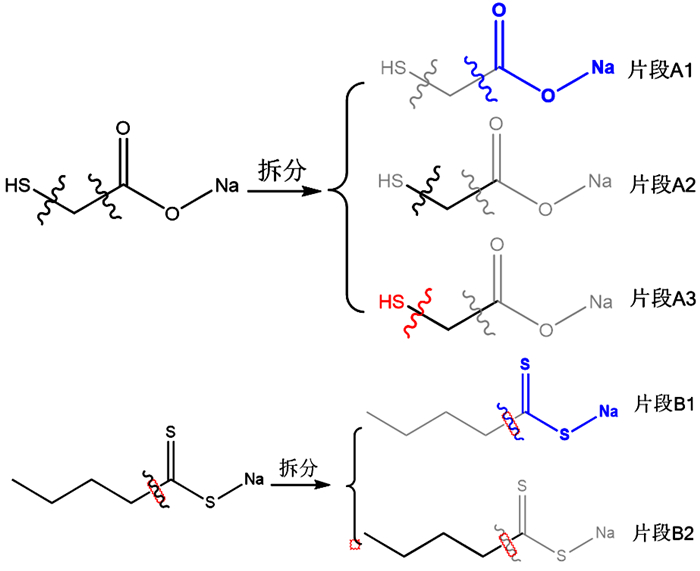

基于以上理论,采用基于片段的分子设计方法进行黄铜矿抑制剂分子设计。基于分子片段进行分子组装的研究是将先导化合物分子进行拆分,直至获得最小的官能团片段,计算最小官能团片段与矿物的结合效率,以此为依据对片段类型进行分类:功能性片段与结构性片段。功能性片段是该分子中与矿物相互作用的关键部分。首先选定与黄铜矿具有较强结合能力的一个抑制剂与一个捕收剂分子作为先导化合物:巯基乙酸钠与丁基黄原酸钠。将两个分子进行拆分,获得足够小的5种分子结构片段,片段A(羧酸钠、亚甲基、巯基)、片段B(黄原酸基、丁基)(见图 1)。分别计算5种片段的结合能力、亲疏水能力及结合效率,结果见表 1,可以发现,片段的结合能力具有显著的差异,依据其结合能力将片段进行分类:片段A1、A3与B1属于功能性片段,根据其结合效率进行保留或优化;片段A2与B2属于结构性片段,用于连接功能性片段。

|

| 图 1 分子片段拆分方法示意图 Fig.1 Molecular fragment splitting method |

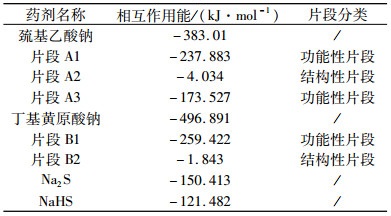

| 表 1 药剂拆分片段分类 Table 1 Reagent fragments classification |

|

进一步计算药剂及其拆分片段的结合效率与亲疏水值,计算结果见图 2(ClogP指酯水分配系数)。

|

| 图 2 药剂及其拆分片段的结合效率与亲疏水值分析 Fig.2 Binding efficiency and ClogP analysis of reagent and its fragments |

由图 2可以看到,巯基乙酸钠与丁基黄原酸钠都具有较高的结合效率,且黄原酸钠的结合效率略高于巯基乙酸钠,巯基乙酸钠亲水性强、黄原酸钠的疏水性强,这与其实际应用过程特点是相符的:黄原酸钠作为铜捕收剂,而巯基乙酸钠用作抑制剂;在黄原酸盐做为捕收剂体系下,巯基乙酸钠的适用性变差。硫化钠、硫氢化钠的结合效率较低,这也解释了该药剂实际应用中用量大的原因。对比片段的相互作用能与结合效率分析,单一片段的结合能力均小于其拆分母体的结合能力,但是片段A1、A3的结合效率与亲水性均高于巯基乙酸钠,尤其是片段A3的结合效率显著增高。这说明二者在抑制剂的结合能力与亲水能力起到很关键的作用,结合前期研究将片段A1、A3通过适当的结构性片段连接,并增加片段A3的个数,获得一系列目标分子结构:BK508、BK511、BK512。利用分子模拟计算三个目标分子与黄铜矿的相互作用能分别为:-721.689、-704.005、-424.941 kJ/mol。BK508抑制剂能力虽强,但原料价格较高,综合选择原料来源、合成工艺复杂程度研制新型铜抑制剂BK511,接下来对所研制新型药剂的抑制性能、环境影响评价进行研究。

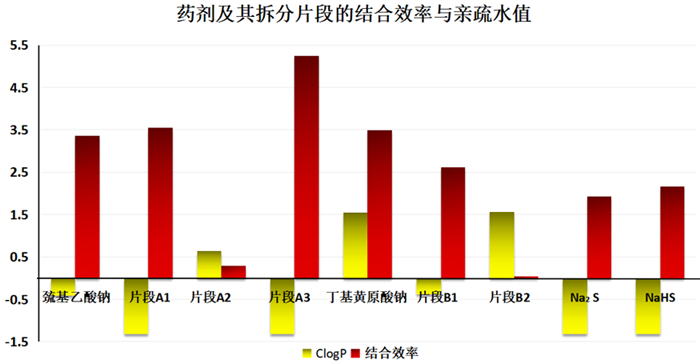

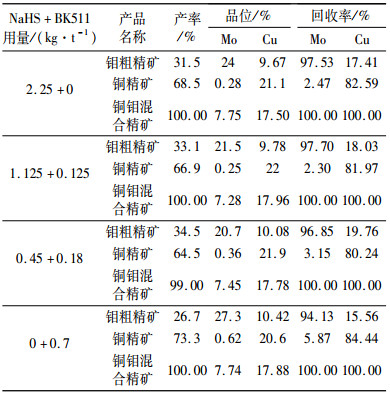

2.2 铜钼分离实验室试验将铜钼混合精矿矿浆加入浮选机中,进行一段粗选试验,采用煤油作为捕收剂,BK511和NaHS为铜抑制剂,浮选时间5 min。考察NaHS和BK511的不同用量对铜钼分离效果的影响。浮选试验流程见图 3,浮选试验结果见表 2。

|

| 图 3 抑制剂性能对比试验流程图 Fig.3 The flotation test flowsheet for different depressants |

| 表 2 抑制性能对比试验结果 Table 2 The results of flotation test with different depressants |

|

由表 2试验结果可知,随着BK511用量的增加,精矿铜、钼品位和回收率变化不大,但抑制剂总量大大减少。单独采用BK511与单独采用NaHS相比,在选别指标接近的情况下,抑制剂总量减少了近70%。说明BK511替代NaHS是非常可行的,应用BK511后可以大幅度降低抑制剂用量,说明BK511是一个非常高效的抑制剂。

2.3 BK511尾水排放检测试验研究表明,BK511是一个高效的选择性铜钼分离抑制剂,在此基础上进一步考察其在应用过程对环境的影响评价:选厂尾水硫化物含量检测。工业试验采用两种方案进行对比:(1)2.25 kg/t NaHS;(2)0.125 kg/t BK511+1.125 kg/t NaHS(以0.125 kg/t BK511替代50%NaHS用量)。试验结果表明:两种方案尾矿水中硫化物含量分别为1.98×10-6 mg/L、0.95×10-6 mg/L,采用方案(2)尾矿水中硫化物排放量显著降低,主要原因是抑制剂用量降低与BK511的生物降解性能较好。

3 结语本论文运用基于片段的分子设计方法,借助分子模拟技术研发清洁、高效铜钼分离抑制剂,为铜钼分离高效抑制剂的设计提供新方法与理论依据。利用此方法研发的新型抑制剂BK511抑制能力强,用量少,用量为NaHS的10%~20%,可替代Na2S、NaHS等传统抑制剂,大幅度降低抑制剂用量,有效降低选厂的生产、存储、运输成本。对工业应用中环境影响因素进行了检测,使用BK511后,在保证原有分离指标的基础上,选厂尾水中硫化物含量显著降低,环保性能优良,应用前景广阔。

| [1] |

邱丽娜, 戴惠新. 钼矿的浮选工艺及药剂现状[J]. 现代矿业, 2009(7): 22-23, 38. |

| [2] |

陶坤, 魏明安. 巯基乙酸选择性抑制机理的分子模拟研究[J]. 矿冶, 2011, 20(2): 15-19. |

| [3] |

林春元. 钼矿选矿与深加工[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1996.

|

| [4] |

黄瑞强, 阮英华, 雷主生, 等. 丰山铜矿铜钼分离抑制剂D8应用小型试验研究[J]. 矿冶, 2014, 23(6): 22-26. |

| [5] |

杨世亮, 石玉君, 王越, 等. 高效合成铜抑制剂在铜钼分离中的应用[J]. 有色金属(选矿部分), 2017(1): 82-85. |

| [6] |

欧乐明, 冯其明, 陈建华, 等. 铜钼混合精矿体系中黄铜矿新型抑制剂的研究[J]. 矿冶工程, 1998, 18(1): 34. |

| [7] |

Agar G.E.. Sulfide depression with thioglycollate of trithiocarbonate[J]. CIM Bull, 1984, 77: 43. |

| [8] |

Erlanson DA, McDowell RS, O'Brien T. Fragment-based drug discovery[J]. J Med Chem, 2004, 47(14): 3463-3482. DOI:10.1021/jm040031v |

| [9] |

Orita M, Ohno K, Niimi T. Two 'golden ratio' indices in fragment-based drug discovery[J]. Drug Discov Today, 2009, 14(5-6): 321-328. DOI:10.1016/j.drudis.2008.10.006 |

| [10] |

Diane Joseph Mc Carthy, Arthur J. Campbell, Gunther Kern, et al. Fragment-based lead discovery and design[J]. J. Chem. Inf. Model., 2014, 54(3): 693. DOI:10.1021/ci400731w |

| [11] |

Pradip, Rai B., Rao T.K., et al. Molecular modeling of interactions of alkyl hydroxamates with calcium minerals[J]. J. Colloid Interface Sci., 2002, 256(1): 106-113. DOI:10.1006/jcis.2001.7994 |

| [12] |

Guiye Wu, Longli Liu, Mingan Wei, et al. Computer-based study on QSAR of small molecule depressors for chalcopyrite[C]. Santlago: International Mineral Processing Congress, 2014.

|

2018

2018