| 多源遥感技术在青海大场金矿环境预测中的应用 |

2. 四川省地质调查院,四川 成都 610081

2. Geological Survey of Sichuan Province, Chengdu 610081, China

近年来,伴随着经济的高速发展,生态保护、气候变化、人口健康等全球性问题不断增多。党的“十九大”报告中指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,坚持节约资源和保护环境的基本国策,像对待生命一样对待生态环境,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,建设美丽中国,为人民创造良好生产生活环境,为全球生态安全作出贡献[1]。国土资源大调查以来,在青藏高原发现了一批大型及超大型矿产资源,加之青藏高原成矿地质条件良好,后续发现新的矿产资源的潜力巨大。面对青藏高原丰富的矿产资源及脆弱的生态环境这一现状,资源开发与环境保护这一矛盾特别突出[2]。尤其针对未开发的矿产资源,更要做好源头预防,从生态环境的历史变化预测未来开展矿业开发的环境影响显得十分必要。随着遥感技术的发展,由各种卫星传感器对地观测获取同一地区的多时相、多光谱、多传感器、多平台和多分辨率的多源遥感数据越来越多, 使同一地区的数据呈现多元化的发展趋势,其快速、动态获取大量资源环境信息的优势日益凸现。将各时期各种不同传感器获取的数据综合起来分析,能得到许多互补及历史动态信息,达到降低不确定性、减少模糊性、提高影像数据利用率的目的[3-7]。

为研究矿业活动对生态环境变化的影响,本文以青海大场金矿矿集区1 000 km2的范围作为研究区域,采用1988—2016年4期Landsat5 TM、SPOT5、高分一号等不同来源的遥感图像为数据源,开展研究区植被覆盖度、矿业活动遥感解译;结合地面调查手段,对矿集区的矿山地质环境进行监测,探讨矿业活动与生态环境演变之间的时空关系;预测未来开展大规模矿业活动对生态环境的影响,为矿集区实现矿产资源整体开发、规模利用,加快矿产基地向合理、有序、高效开发的产业基地的转变提供科学决策依据。

1 研究区概况以青海大场金矿矿集区为研究区,研究区地处青藏高原腹地黄河源区,行政区划隶属于青海省曲麻莱县麻多乡。区内海拔在4 400~5 022 m之间,为高原内部丘陵和盆地相间的地貌景观。属高山冰缘型大陆严寒气候,据曲麻莱县气象站1984—2013年气象资料统计,多年平均气温-1.57 ℃,最冷月1月份月平均气温-13.34 ℃,最热月7月份月平均气温9.45 ℃,年平均气温差22.79 ℃,日平均气温差14.3 ℃。无霜期仅16 d,冰冻期长,无四季之分,只有冷暖两季。多年平均降水量422.52 mm,平均蒸发量1 528.4 mm,为降水量的3.6倍,气候干旱寒冷。植被以草地为主,生长稀疏,群落简单,植被覆盖率中等。

区内矿产资源以金为主。大场金矿矿集区是近年来发现的一个特大型金矿田,位于北巴颜喀拉山金、锑成矿带中段,成矿带内蕴藏着丰富的金、锑矿资源。目前已发现超大型金矿1处,大型金矿1处,中型金矿3处。金矿资源非常集中,形成方圆30 km的金矿床群,已估算金资源量突破了190 t。2013年以前,开展了大量的沙金开采以及探矿工程活动,沙金开采最早可追溯到20世纪70年代,主要以民间无序开采为主,使草原植被受到极大破坏。大规模的探矿工程活动主要始于2001年,以探槽及钻探为主,岩金开采仅在的大场矿区进行,通过露采方式小规模开采选冶试验样品,其他矿区无采矿活动。受自然环境及区域政策的限制,目前矿集区矿业活动已全面停止。

综上所述,矿集区生态环境脆弱,生态系统恢复力和抵抗力差,然而金矿资源量巨大,资源开发与生态环境保护成为重大的矛盾,生态环境保护问题日益突出。

2 数据源与预处理 2.1 遥感数据选择本文选用了1988年6月、1996年9月和2004年7月获取的Landsat5 TM(空间分辨率30 m)及2016年7月获取的Landsat8 ETM(空间分辨率15 m)图像数据,开展4个时期的植被覆盖变化研究。并选用2004年7月19日获取的SPOT5(空间分辨率5 m)和2016年3月获取的高分一号(空间分辨率2 m)图像数据作为辅助数据。

2.2 数据预处理将上述图像数据与研究区1:5万地形图进行几何配准,配准精度在2个像元以内。在此基础上, 进行几何纠正、辐射校正、色彩匹配、图像增强等处理,形成高质量的基础遥感图像;进而转换为带地理坐标的GEOTif格式,在MAPGIS图像分析模块中导入为带地理坐标的MAPGIS的MSI图像格式,使用MAPGIS制图软件编制影像成果图。

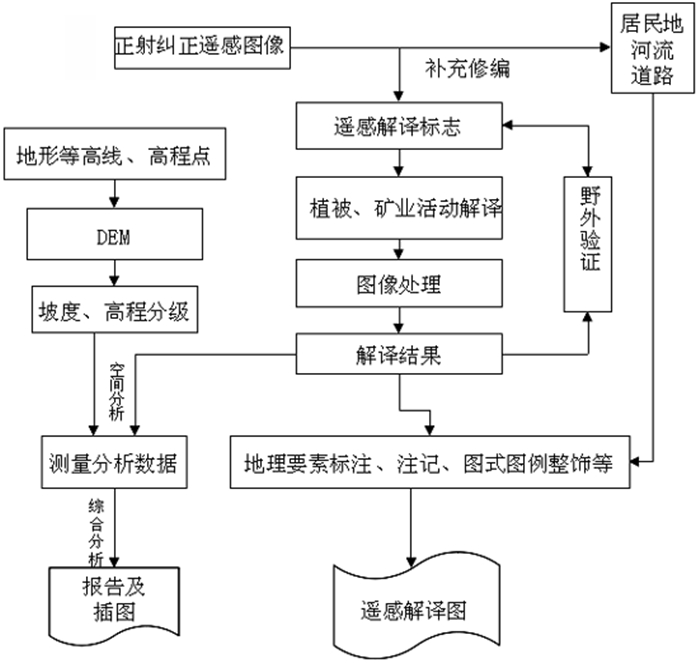

3 技术方法 3.1 遥感分类解译在图像处理形成的基础图像基础上,建立土地利用、植被覆盖、矿业活动、地质灾害解译标志;构建解译标志建立→初步解译→野外验证、修改解译标志→详细解译→面积量测及最终成图的工作流程(图 1)。

|

| 图 1 遥感分类解译工作流程图 Fig.1 The flowchart of remote sensing classification interpretation |

3.2 植被覆被率计算

植被是连接土壤、大气和水分等生态环境要素的自然纽带和重要组成部分,其动态变化可以很好地表征区域生态环境变化特征,故以矿区植被覆盖度作为指标,对生态环境变化进行分析。

利用遥感数据计算植被覆盖度的方法主要包括植被指数法、亚像元分析法、混合光谱模型法、光谱梯度差法等,本文选取归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)作为植被覆盖度的计算方法。NDVI是根据绿色植物对红光强吸收、对近红外高反射的特征,将红光波段和近红外波段的遥感数据进行组合得到的,定义为在近红外波段的亮度值(NIR)与在可见光波段的亮度值(R)之差和这2个波段亮度值之和的比值[8],即

| $ NDVI = \frac{{NIR - R}}{{NIR + R}} $ | (1) |

所得到的NDVI取值范围在-1和1之间,负值反映地物对可见光的高反射,地表覆盖类型为云、水、雪等;0值表示NIR和R近似相等,地表覆盖类型为岩石或裸土等;正值则为植被覆盖,且数值随植被覆盖度提高大而增大。

采用像元二分模型法,利用NDVI估算植被覆盖度,其计算方法为

| $ {f_c} = \frac{{NDVI - NDV{I_{soil}}}}{{NDV{I_{veg}} - NDV{I_{soil}}}} $ | (2) |

式中:fc为植被覆盖度;NDVIsoil为完全裸地或无植被覆盖区域的NDVI值(即纯土壤覆盖像元的NDVI值);NDVIveg为完全被植被所覆盖的像元NDVI值(即纯植被像元的NDVI值)。理论上,NDVIsoil接近于0,但由于受众多因素影响, NDVIsoil的变化范围一般在-0.1至0.2之间;而NDVIveg也并不是固定值。

在实际应用中,植被覆盖类型随土地利用类型而变化,因此,通常对NDVI值累积频率统计给定置信区间[9-11]。本文选择累积百分比2%和98%为置信区间,认为累积百分比小于2%的为无植被覆盖,大于98%的为全植被覆盖,并取此时对应的NDVI值为纯土壤覆盖值NDVIsoil和纯植被覆盖像元的NDVIveg值。

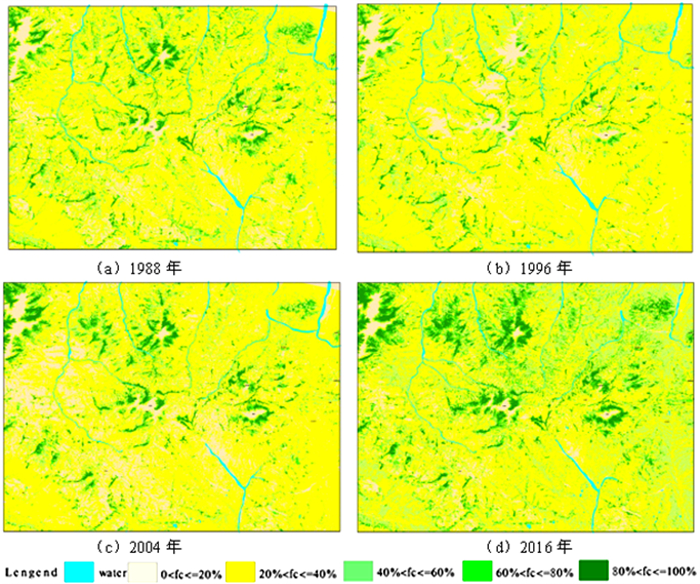

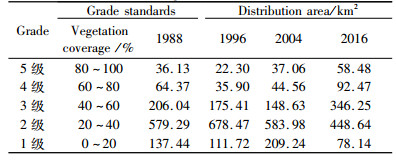

4 结果分析与讨论 4.1 植被覆盖度变化分析按上述计算方法,采用ERDAS软件分别对4个时期的NDVI值进行统计分析,得出1988、1996、2004和2016年平均植被覆盖度分别为37.02%、34.76%、33.38%和43.03%。将区内植被覆盖度以NDVI值为0~20%、20%~40%、40%~60%、60%~80%及80%~100%作为分级区间,划分成5个等级,绘制出不同时期的植被覆盖度分布图(图 2),分级统计结果见表 1。

|

| 图 2 四期植被覆盖度分级图 Fig.2 Gradation of the vegetation coverage in four periods |

| 表 1 植被覆盖度分级统计结果 Table 1 The statistical result of vegetation coverage classification |

|

根据表 1可知,1988—1996年间,与裸地(裸岩)相对应的1级植被覆盖度分布面积保持相对稳定,2级植被覆盖度分布面积由579.29 km2增至678.47 km2,3级、4级、5级植被覆盖度分布面积有所下降,分别由206.04、64.37、36.13 km2降至175.41、35.9、22.3 km2,表明这期间矿集区生态环境退化,草地资源质量下降,裸地(裸岩)的分布范围增加,植被覆盖率减少。

1996—2004年间,1级植被覆盖度分布面积急剧增加,由111.72 km2增至209.24 km2,而2级植被覆盖度分布面积大幅度下降,由678.47 km2降至583.98 km2,表明矿集区内裸地(裸岩)分布范围较为稳定,草地资源分布面积相应变化较小。5级植被覆盖度分布面积由22.3 km2增至37.06 km2,4级植被覆盖度分布面积由35.9 km2增至44.56 km2,3级植被覆盖度分布面积略有下降,由175.41 km2降至148.63 km2,表明这一期间矿集区草地资源在质量上略有提高,但整体植被覆盖度变化较小,生态环境较为稳定。

2004—2016年间,1级植被覆盖度分布面积由209.24 km2降至78.14 km2,2级植被覆盖度分布面积由583.98 km2降至448.64 km2,表明矿集区内裸地(裸岩)分布范围大幅度减少。而3级、4级、5级植被覆盖度分布面积均有不同程度的上升,分别由148.63、44.56、37.06 km2增至346.25、92.47、58.48 km2,表明这一期间矿集区内草地资源质量大幅度增加,生态环境明显转好。

综上所述,1988—1996年间,矿集区生态环境呈退化趋势;1996—2004年间,生态环境相对较稳定;而2004—2016年间,草地资源无论在分布面积还是质量上,都有较大幅度提高,生态环境明显向好。

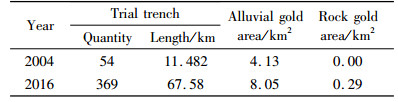

4.2 矿业活动对生态环境的影响矿集区主要矿业活动始于2001年,以沙金开采和槽探、钻探为主,为较长期的持续性投入。探矿工程中,钻探仅占用小面积的平整场地,对环境影响较小;槽探工程多采用挖掘机施工,剥离地表土,对环境带来较大的影响,因此,本文中探矿工程活动特指探槽工程,矿业活动解译统计见表 2。

| 表 2 主要矿床(点)探矿工程活动统计 Table 2 The statistical table of prospecting engineering activities of main deposits |

|

在2004年遥感影像中,探槽工程仅见于大场河中部,数量较少,经统计有54条,合计长度11.48 km;沙金开采主要集中在大场河、扎加同哪及格涌尕玛考,开采面积4.13 km2。而在2016年遥感影像中,探槽工程广泛分布,区内主要金矿床点周围均有布置,探槽数量达648条,累积长度达116.48 km,比2004年增长了近10倍。岩金开采从无到有,沙金开采面积增长了一倍,表明2004—2016年这10多年来矿业活动非常频繁。

对比1988—2016近30年期间矿集区的植被覆盖与矿业活动程度,笔者发现二者没有相关性。2004—2016年期间是矿集区矿业活动最频繁时期,对应这个时期却是植被明显向好的时期,表明矿集区矿业活动对区域植被变化的影响有限。

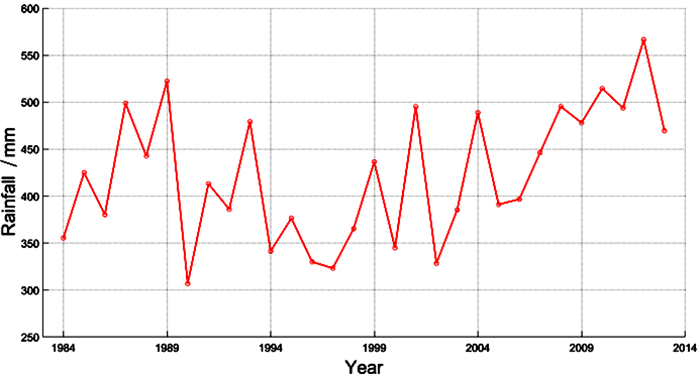

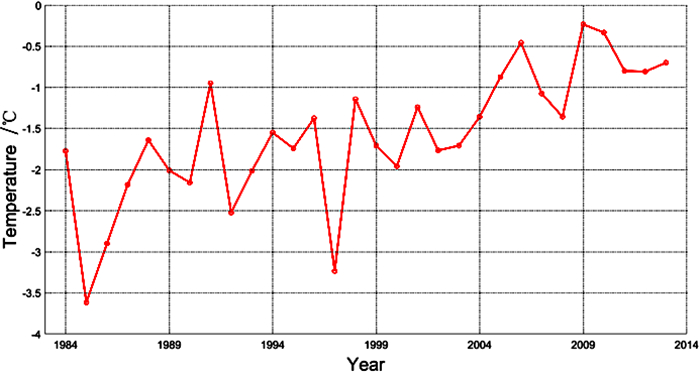

4.3 气象条件对生态环境的影响为进一步探讨区域植被变化的控制因素,本文收集分析了曲麻莱县1984—2013年度的气象信息,分别制作了年平均降水量曲线图(图 3)和年平均气温曲线图(图 4)。

|

| 图 3 曲麻莱县1984—2013年平均降水量曲线图 Fig.3 Curve of average annual precipitation in Qumalai county from 1984 to 2013 |

|

| 图 4 曲麻莱县1984—2013年平均气温曲线图 Fig.4 Curve of average temperature in Qumalai county from 1984 to 2013 |

从气象条件的变化趋势可以看出,降雨量的多少和气温的高低直接对应植被覆盖度的高低,表明矿集区植被覆盖度与气象条件呈明显的正相关关系;尤其是植被覆盖度与降水量明显相关,变化趋势基本一致。因此,笔者认为矿集区以草地为主的植被生态环境主要受控于气象条件,它对生态环境的改变是直接的、强烈的;而矿业活动是生态环境变化的次要叠加因素,它对生态环境的改变是局部的、有限的,仅对采坑及砂金采集区周边几平方公里产生影响。

5 结论与建议本文以大场金矿矿集区为研究对象,基于多源遥感数据研究矿产资源开发的生态环境响应时空机制。研究认为:气象条件是控制矿集区生态环境的主要因素,它对生态环境的改变是直接的、强烈的。矿业活动是生态环境变化的次要叠加因素,它对生态环境的改变是局部的、有限的。在合理、有序、规模化、集约化开发与利用的前提下,矿集区开展矿业开发活动是可行的。

但因矿集区地处青藏高原腹地,生态系统脆弱、多变,在2016年区域植被覆盖度明显改善的前提下,沙金开采破坏区的植被依然没有得到很好的恢复,矿业活动造成的局部影响是严重的、长期的,在自然条件下是难以恢复的。因此,未来开展矿业开发活动有以下几个方面值得注意:(1)走“绿色矿业”的发展道路,树立源头保护性开发意识,从根本上减轻生态环境负担。健全生态环境保护的法规制度,树立源头预防生态环境破坏的资源开发观,采用对环境影响轻的有益元素回收和有害元素无害化的综合治理开发工艺,源头预防、过程治理,废水循环、废石回填等措施,减少矿业活动对植被的生态影响。(2)提高矿业的准入条件,从源头确保有实力、有社会责任感、有先进开发利用工艺的矿山企业进场,加强政府监督,切实落实边开采、边修复、边治理工作。(3)规模化、集约化开发与利用。矿集区各金矿床较为集中,按照分散开采、集中选冶的原则规模化整体开发利用,减少矿业开发对水环境的影响。

未来在合理、有序、规模化、集约化开发与利用的前提下,强化环境保护意识,进而建成有序、高效开发的矿业产业基地,将对拉动地方经济发展具有重要意义。

| [1] |

李璇琼, 梁延龙. 矿产资源开发环境响应时空演化机制研究——以雅砻江流域某铜矿区为例[J]. 矿产保护与利用, 2018(6): 114-120. |

| [2] |

徐友宁, 乔冈, 张江华, 等. 基于生态保护优先的青藏高原矿产资源勘查开发的对策[J]. 地质通报, 2018, 37(12): 2125-2130. |

| [3] |

王陶, 刘衍宏, 王平, 等. 多源多时相遥感分类技术在赣州稀土矿区环境变化检测中的应用[J]. 中国矿业, 2009, 18(11): 88-91. DOI:10.3969/j.issn.1004-4051.2009.11.026 |

| [4] |

李晓东, 姜琦刚. 基于多时相遥感数据的吉林西部土地覆被分类提取[J]. 农业工程学报, 2016, 32(9): 173-178. |

| [5] |

杨显华, 黄洁, 田立, 等. 基于高分辨率遥感数据的矿山环境综合治理研究——以冕宁牦牛坪稀土矿为例[J]. 国土资源遥感, 2015, 27(4): 115-121. |

| [6] |

王立娟, 靳晓, 贾虎军, 等. 基于国产高分卫星数据的矿山环境变化检测[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(3): 151-158. |

| [7] |

祝燕, 张志, 张芹, 等. 矿山环境遥感动态监测中的相对辐射校正方法研究[J]. 国土资源遥感, 2010(3): 47-50. |

| [8] |

陈绪钰. 基于多时相遥感数据的矿山生态环境动态变化研究[J]. 金属矿山, 2011(10): 127-143. |

| [9] |

李苗苗, 吴炳方, 颜长珍, 等. 密云水库上游植被覆盖度的遥感估算[J]. 资源科学, 2004, 26(4): 153-159. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2004.04.022 |

| [10] |

程红芳, 章文波, 陈锋, 等. 植被覆盖度遥感估算方法研究进展[J]. 国土资源遥感, 2008(1): 13-18. |

| [11] |

Q Zhou, M Robson, P Pilesjo. On the ground estimation of vegetation cover in Australian rangelands[J]. International journal of remote sensing, 1998(9): 1815-1820. |

| [12] |

韩玲, 刘志恒, 宁昱铭, 等. 矿区土壤重金属污染遥感反演研究进展[J]. 矿产保护与利用, 2019, 39(1): 109-117. |

| [13] |

刘应冬, 代力, 张卫华, 等. 青海某金矿矿集区土壤重金属污染评价及综合利用讨论[J]. 矿产综合利用, 2018(5): 97-100. DOI:10.3969/j.issn.1000-6532.2018.05.021 |

2019

2019