| 中国石墨产业发展的机遇、问题与建议 |

2. 北京市长城企业战略研究所,北京 100029

2. Greatwall Strategy Consultants, Beijing 100029, China

石墨(指天然石墨,下同)是一种非金属矿产资源,石墨材料具备耐高温、导电、导热、润滑、化学稳定、可塑、抗热震等多种特殊性能。作为耐火、润滑和摩擦材料,石墨长期以来主要应用于冶金、铸造、机械等传统工业领域,受重视程度较低。随着全球新一轮工业革命的到来,石墨深加工技术不断突破,石墨的物理化学特性得到深度开发,成为新能源汽车、储能、核能、环保、新材料等战略性新兴产业领域不可或缺的关键材料,资源战略价值迅速提升,而石墨烯的制备成功和产业化应用也再次推高石墨的战略地位,晶质石墨成为我国《全国矿产资源规划(2016—2020)》确立的24种战略性矿产之一。

在这种全新背景下,我国石墨资源开发和产业发展发生了巨大变化,面临新的机遇和挑战,相关学者[1-6]对我国石墨产业进行了研究,本文将以此为基础,从全产业链的角度对我国石墨资源开发和产业发展进行全面分析,首先,通过分析石墨产品与《中国制造2025》、石墨烯的关系,对石墨在国民经济中的地位做出评价;其次,基于从上游资源开发、到中游材料制备、再到下游终端应用的全产业链视角,分析我国石墨产业所面临的机遇与挑战;最后,针对问题,提出相关政策建议,推动我国石墨资源高效开发和产业健康发展,抢占新一轮工业革命发展先机。

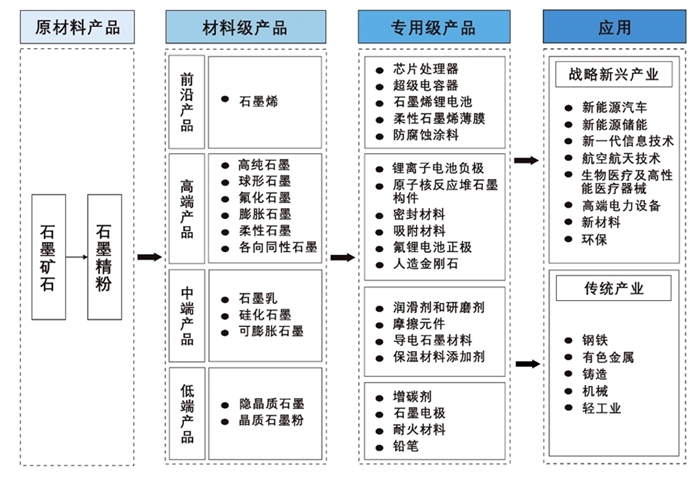

1 石墨资源在国民经济中的地位 1.1 石墨产品是多个产业的基础性材料石墨产业链包括上游的资源开采和选矿、中游材料级产品加工和下游终端应用,沿着产业链形成了多层次的石墨产品体系,十分复杂。刘海涛[7]沿着石墨产业链横向上将石墨产品划分为原料级、材料级和专用级三个层次,本文在其分类体系上进行扩展,在纵向上根据产品的价值,将材料级产品划分为前沿产品、高端产品、中端产品和低端产品(图 1)。

|

| 图 1 石墨的产品分类及应用 Fig.1 Classification and application of natural graphite |

从图 1可以看出石墨的产品十分丰富,既可以制备前沿的石墨烯材料和高纯石墨、球形石墨、膨胀石墨等高端材料,应用于新能源汽车、储能、环保等战略性新兴产业领域;同时,石墨的中低端产品又可应用于钢铁、铸造等基础传统产业。石墨是工业体系中多个产业部门的基础性原料,对工业发展有重要作用。

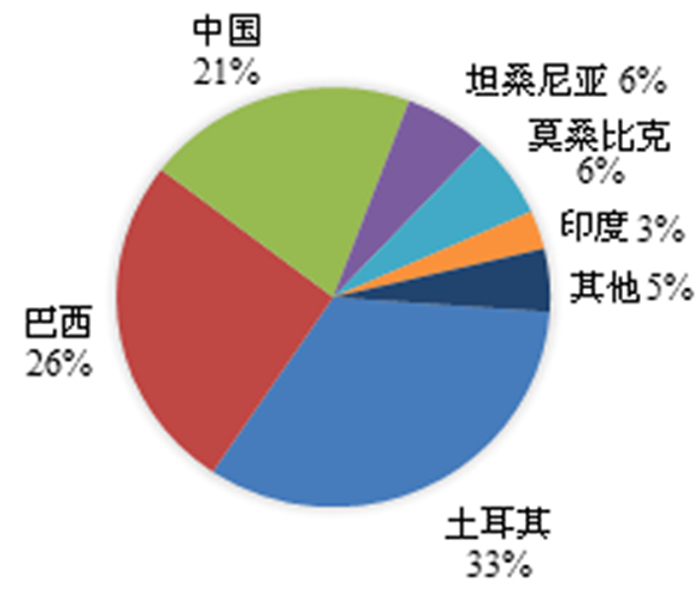

1.2 石墨与《中国制造2025》的关系密切随着我国经济结构调整和发展方式转变,战略性新兴产业成为中国经济发展的新引擎。为了促进高端制造业的发展,2015年5月国务院颁布了《中国制造2025》(国发[2015]28号),确立了新一代信息技术、节能与新能源汽车、电力装备、新材料等十个重点领域。石墨高端材料和前沿材料石墨烯广泛应用于《中国制造2025》重点发展的多个领域(表 1),在许多高科技产品生产过程中发挥着关键作用。

| 表 1 石墨和《中国制造2025》关系 Table 1 Relationship between graphite and China Manufacturing 2025 |

|

1.3 石墨是制备石墨烯的重要原料之一

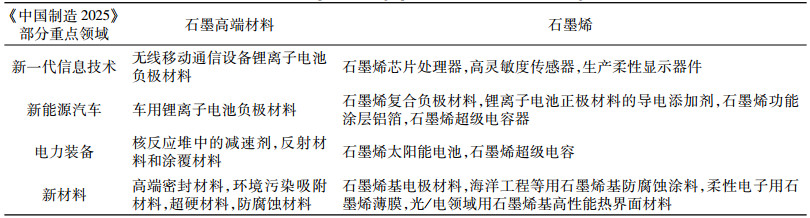

石墨烯被认为会对未来产业发展产生“颠覆性”影响,石墨是制备石墨烯的重要原料之一。石墨烯的制备方法根据原料的不同可以分为两类:一类是以天然石墨作为原料,经过氧化还原法、液相剥离法、微机械剥离等方法制备;另一类是以甲烷、乙烯、乙炔等碳氢化合物为原料采用气相沉积法(CVD法)、SiC外延生长法等制备[8](图 2)。目前利用天然石墨制备石墨烯是商业化程度最高的方式,石墨烯产业发展直接引发了石墨资源的开发热潮。

|

| 图 2 石墨烯制备工艺图 Fig.2 Manufacturing process chart of graphite |

2 新形势下中国石墨产业面临的机遇 2.1 中国石墨资源勘查不断突破,掌控全球资源供应

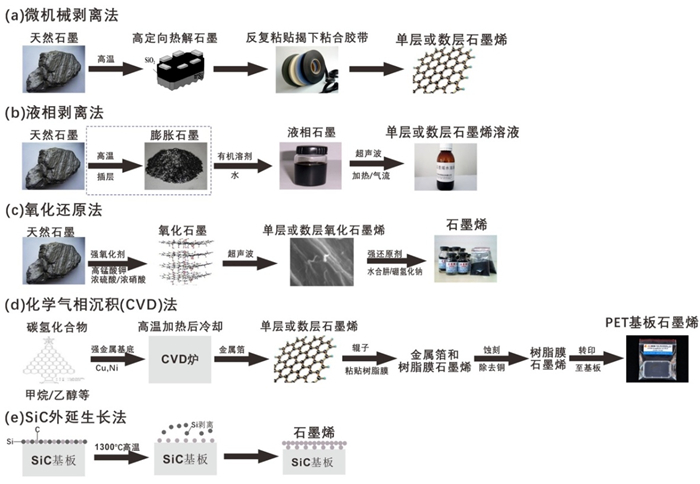

根据美国地质调查局(USGS)的统计,2017年全球石墨储量2.7亿t,土耳其、巴西和中国资源最为丰富,分别占全球总量的33%、26%和21%,合计占80%[10](图 3)。在USGS统计中,中国为世界第三大石墨资源国,但中国石墨资源在全球地位应该更加突出,土耳其尽管石墨储量世界第一,但资源以隐晶质石墨为主,主要应用于中低端产品,战略地位较低,而巴西和中国都以晶质石墨为主,资源战略地位高于土耳其。

|

| 图 3 全球石墨资源储量分布 Fig.3 Distribution pattern of global graphite reserves |

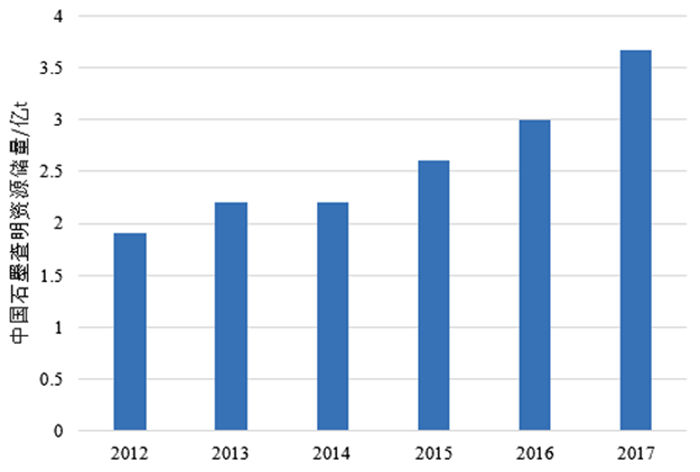

在新能源汽车、石墨烯等产业发展的带动下,我国石墨资源勘查热度不减,2012底到2017年底的5年间,我国晶质石墨勘查成果不断,查明资源储量从1.9亿t增加到约3.67亿t,增加93%(图 4),是24种战略性矿产中资源储量增速最快的矿产[9]。而在USGS的统计中,同时期中国石墨储量一直维持在5 500万t[10],虽然测算方法和标准不同,但USGS对中国石墨储量统计明显滞后于中国实际情况,并未将近年中国新增石墨储量反映在数据中,这意味着中国在全球的石墨资源地位可能高于USGS统计下的判断。

|

| 图 4 中国近年来石墨查明资源储量变化情况 Fig.4 Change of identified graphite resource reserves of China in recent years |

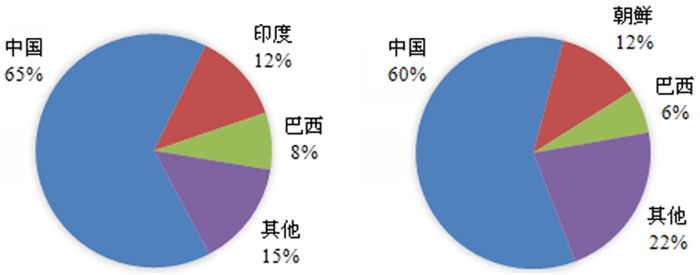

丰富的石墨资源,使中国成为全球第一大生产国和出口国,掌控全球石墨资源供应[10, 11]。2017年,中国石墨产量达到78万t(图 5),占全球产量的65%,除满足本国消费外,中国大量石墨资源用于出口,根据联合国商品贸易统计数据库(UN Comtrade)统计[12],2016年全球天然石墨出口总量为40.04万t,其中中国出口24.01万t,占59.91%,高居第一位;朝鲜出口4.73万t,占11.08%,居第二位。居第三位的巴西出口量仅2.49万t,占总量的6.21%。由于地缘政治等因素的影响,出口量居全球第二位的朝鲜石墨基本全部出口到中国,经测算,中国控制全球石墨出口市场份额最多可达72%。

|

| 图 5 2017全球石墨生产格局(左)和2016年全球石墨出口格局(右) Fig.5 Pattern of global graphite production in 2017 (left) and pattern of global graphite export in 2016 (right) |

2.2 全球和中国石墨消费重心发生转移,形成新的消费增长点

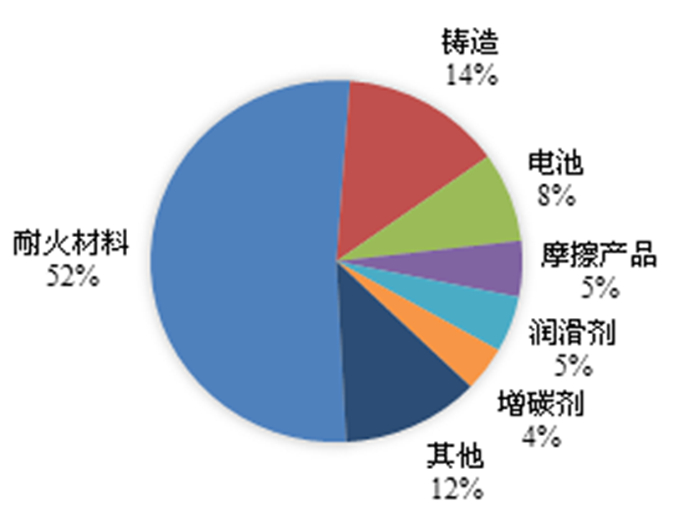

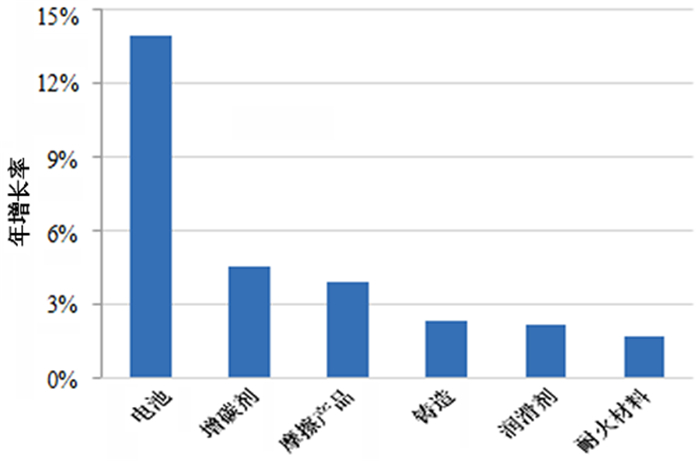

石墨的消费过去长期集中在耐火材料和铸造领域,但随着世界钢铁行业发展步入缓慢期,尤其是中国钢铁消费达到峰值,包括这两个领域在内的与钢铁产业相关的石墨消费量增速将放缓,甚至开始下降,石墨高端材料产品在新能源汽车、储能、核能、电子信息等战略性新兴产业领域消费快速增加,石墨消费正在由传统产业向战略性新兴产业转变。石墨是目前应用最广泛的锂离子电池负极材料,新一轮石墨消费转型主要由新能源汽车产业快速发展对锂离子电池的需求增加所致,电池行业成为目前石墨消费增长最快的部门。

由于石墨消费数据可得性较差,根据2014年的统计数据,全球范围内耐火材料和铸造分别占石墨总消费量的52%和14%,为消费占比最高的两个领域,电池消费约占8%(图 6),但电池行业石墨消费增速最快,高达13.95%,耐火材料和铸造仅为1.74%和3.93%,石墨消费重心转移明显[13](图 7)。2014年以来,全球锂离子电池出货量由72 GWh增加到2017年的1 435 GWh[14],年均复合增长率26%,锂离子电池领域消费增长迅速。

|

| 图 6 2014年全球石墨消费结构 Fig.6 Global graphite consumption structure in 2014 |

|

| 图 7 2014年主要领域石墨消费增速 Fig.7 Graphite consumption growth of the main sectors in 2014 |

中国目前是全球新能源汽车产业发展最快的国家,2017年中国新能源汽车产量79.4万量,连续三年全球第一,锂离子电池出货量达到74.8 GWh[14],占据全球出货量的52.1%,居全球首位。我国《汽车产业中长期发展规划》制定了2020年和2025年新能源汽车产量分别达到200万辆和700万辆的发展目标,未来锂离子电池出货量还将快速增加,拉动锂离子负极材料需求增长,为我国高端石墨材料发展提供了广阔的市场空间,将使我国石墨消费重心不断向战略性新兴产业领域转移。

2.3 我国石墨产业在多领域实现突破欧美和日本在石墨深加工领域长期领先,以德国西格里碳素集团、法国卡朋罗兰碳素集团、日本东洋碳素集团、法国特密高石墨和碳化学公司为代表的国际大型企业长期控制全球高端石墨产品的供应。我国石墨加工技术起步较晚,以高纯石墨、膨胀石墨等为代表的高端石墨产品加工技术和工艺落后,长期依赖进口。

经过三十余年的发展,我国在高纯石墨、石墨负极材料等高端石墨材料研发和产业发展诸多方面已经取得突破。笔者在黑龙江鸡西、鹤岗等地调研发现,我国部分企业在石墨高纯技术上日臻成熟,已掌握化学酸碱法和物理高温法生产高纯石墨,产品碳含量均可达到99.99%,甚至99.999%的水平,已达到国际先进的水平。另外,球形石墨产业已延伸至锂离子电池负极材料领域,经过十余年的发展,我国锂离子电池负极材料产量由2012年的2.82万t增至2017年的14.6万t,全球占比达到70%以上,成为全球负极材料第一生产大国。

我国涌现出了一批石墨材料领先企业,贝特瑞、杉杉等在石墨负极材料领域全球领先,为三星、LG、日本松下、索尼等电池企业提供产品,许多企业在积极探索石墨综合高效开发利用模式,东部地区集中分布了一批与高端石墨产品相关的上市企业。

2.4 石墨烯产业发展蓬勃兴起石墨烯是新一轮石墨深加工技术的制高点,目前还处于研发和产业化初始阶段,从发表论文和技术专利申请数量上看,中国都处于世界领先水平。截止到2017年2月10日,我国在石墨烯研究方面的论文共计47 264篇,占比34.2%,居世界第一。截止到2016年底,我国共申请石墨烯相关专利17 603件,占全球总量的58%,同样高居世界榜首[8]。

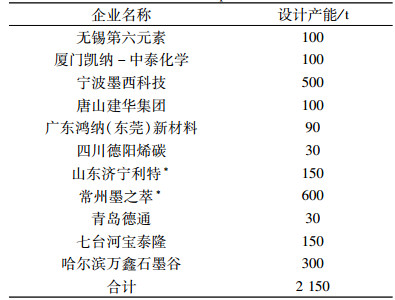

截至2017年2月,全国已经拥有从事石墨烯制备、销售、应用、投资、检测、技术服务相关的各类企业2 059家,其中研发企业884家,生产制备企业141家,应用企业218家,企业数量最多的三个省分别是江苏、广东和山东。我国已建成石墨烯生产能力约3 000 t (部分企业产能见表 2),实现了海洋重工防腐涂料、电池导电剂等规模化应用[8]。

| 表 2 部分石墨烯制备企业设计产能 Table 2 Graphene manufacturing capacity of some Chinese companies |

|

东部地区依靠区位优势,吸引了大量人才和资金,成为石墨烯的研发中心和产业发展中心。部分企业在探索石墨烯产业发展中积累了一系列经验,标准体系正在逐步建立,产业政策体系在不断完善。我国已初步形成了石墨烯研发、制备和应用较为完整的产业链,这意味着我国石墨烯产业有可能实现“弯道超车”、引领世界。

3 中国石墨产业发展面临的问题 3.1 石墨未来需求增长存不确定性,资源开发呈现过剩态势近年来石墨勘查成果不断,但是,目前能对石墨消费增长产生实际拉动作用是新能源汽车对锂离子电池的消费,但按照一辆新能源汽车消费40 kg负极材料的经验值,根据2025年700万辆的规划目标,消费总量不过28万t,而且,替代技术的发展也会降低锂离子电池对石墨的需求,而我国晶质石墨资源储量达3.67亿t,两者相差悬殊。

石墨烯应用的巨大潜力给石墨需求增长带来很大潜力,目前我国粉状石墨烯的产能为3 000 t左右,按照60%的产率,满负荷生产需要消耗5 000 t石墨,但是由于下游石墨烯终端应用产品较少,对石墨烯需求不足,全国石墨烯加工企业基本处于“以销定产”的状态,产能利用率很低,实际石墨消费量很少。未来,石墨烯能在多大程度上促进石墨需求增加,有赖于石墨烯制备技术完善和应用领域的拓展,存在不确定性。此外,还存在非石墨制备石墨烯的途径,例如:碳氢化合物通过气相沉积法制备石墨烯薄膜,尽管目前利用天然石墨制备的粉状石墨烯商业化程度高,但未来何种方法成为主流尚难确定。总体而言,石墨烯对石墨资源需求的影响程度尚难确定。

因此,尽管石墨产业在战略性新兴产业领域发展势头良好,但需求增长还存在诸多不确定性,目前我国石墨已查明资源量已经十分丰富,如果继续对上游石墨勘查大量投入,资源开发产能过剩态势将加剧。

3.2 我国石墨产业整体上还处于价值链中低端尽管我国石墨高端材料已经取得了长足进步,已具备较强的石墨新材料生产加工能力,但将其进一步加工成终端产品、获取更高附加值的能力不足,在石墨全产业链上仍处于原材料供应国位置,在价值链上居于中低端。例如,膨胀石墨、等静压石墨等领域依然存在产品性能较低、品种单一、大规格高性能产品尚不能自行生产的问题;目前,我们企业还难以生产出高质量、高附加值的手机导热膜;虽然我国是负极材料生产大国,但车用锂离子动力电池生产技术和能力弱于日本,约30%的负极材料出口国外,相当一部分成为日本电池企业的生产原料。

3.3 石墨标准体系建设滞后于石墨产业发展在新一轮的技术变革之下,石墨的消费重心发生了深刻变化,但现有的石墨资源和生产标准体系滞后于产业发展,产品标准和检测标准的缺失,使企业生产无据可循,市场上产品鱼龙混杂,监管部门无法可依,不利于产业长远发展。首先,石墨资源的评价标准不涉及鳞片大小、微量元素含量等指标,而这些指标对锂离子电池负极材料、石墨烯等高端石墨材料的制备工艺影响较大,由于相关标准的缺失,对企业选择标准化的原料带来困难;其次,以石墨烯为代表的前沿石墨材料,缺乏对材料标准的规定,例如:严格意义上的石墨烯应该是单层石墨,但在应用中10层以下的均被称之为石墨烯材料,石墨烯层数、鳞片大小、杂质种类及含量等诸多因素影响其材料的特性,由于我国尚未建立统一的石墨烯材料标准,未能形成标准的产品系列,不同企业生产的石墨烯产品技术指标相差较大,品质参差不齐,阻碍终端应用开发;同时,一些下游深加工产品由于属于新型材料缺乏国家标准,即便性能优越、成本低廉,也无法在市场中推广和应用,比如石墨烯在重防腐涂料领域性价比明显高于传统涂料,但由于缺乏标准限值其推广和应用。

3.4 石墨烯产业发展面临多重困境首先,石墨烯终端应用不足。一方面,石墨烯的制备技术还不够完善,连续制备性能稳定的石墨烯还存在困难,成本也较高。目前石墨烯市场价格较高,高昂的成本限制了其推广和应用;另一方面,石墨烯作为一种前沿材料,终端产品应用技术仍未实现重大突破,下游适用领域还处于探索阶段。目前,仅在重防腐、电池导电液等几个领域有小规模应用,尚缺少能够大规模应用、从而带动产业发展的终端产品。石墨烯企业全部以销定产,产能大量闲置,难以实现规模经济。石墨烯生产成本居高不下和终端产品缺乏导致产业发展处于僵持状态。

其次,各地区高度重视石墨烯产业发展,将其视为战略性新兴产业标志,甚至出现不顾当地资源、环境、区位、产业等基本条件,一窝蜂建立石墨和石墨烯产业园区的情况。据不完全统计,目前我国各地已有石墨烯产业园区13个,在建和规划还在持续,石墨烯产业正在陷入小、散、乱的局面。基于调研情况发现,目前粉体石墨烯制备普遍采用氧化-还原法,生产1 t石墨烯需要消耗80~110 t硫酸和280~450 t水,产生150~220 t废酸,负面环境效应巨大。我国东部地区集中了79家石墨烯制备企业,占全国总数的56%,这无疑会给环境承载力已近极限的东部地区带来沉重的环境压力[8]。

4 中国石墨产业发展建议 4.1 提高行业标准,集约高效开发利用石墨资源,避免重蹈稀土覆辙为遏制资源产能进一步过剩势头,各级国土资源管理部门应统筹规划,使石墨产业上下游协调、有序发展,避免重蹈稀土覆辙。建议大幅度全面提升新建、扩建和在产石墨项目行业标准,通过资源整合,淘汰中小型矿山,提升石墨资源开发规模化和集约化水平;将资源优先配置给产业规划链条长、综合开发能力强,产品多元化、污染物零排放的企业,鼓励集矿山开发、矿产品生产和高端石墨加工于一体的园区化高效开发利用模式,提升高端材料生产技术,抢占石墨产业价值链顶端。

4.2 提升高端材料生产技术,抢占石墨产业价值链顶端随着我国新能源汽车相应产业规划的实施,以及英国、法国、德国等国宣布2025—2040年开始陆续禁售汽、柴油车,可以预料全球电动汽车时代即将到来。以全球电动汽车产业发展为契机,建议国家通过补贴、税收优惠等激励措施,大力推动石墨负极材料和动力电池技术研发和产业发展,抢占石墨产业价值链的顶端。

4.3 加快石墨烯产品相关标准的制定根据新兴产业和新技术发展需求,及时制定和修订包括石墨地质勘查规范、石墨等级评价标准、石墨烯产品标准、石墨烯产品检测标准、石墨烯终端应用产品标准在内的一系列标准和规范。一是使资源勘查适应产业发展需要,使宝贵资源物尽其用;二是使企业有据可循,促进产业发展;三是使市场监管部门有“法”可依,便于规范市场;四是率先占位,使我国在未来全球石墨烯产业竞争中占据有利地位。

4.4 构建三个层次的石墨烯科技创新体系,打破终端应用瓶颈科技创新是产业发展的根本动力,为促进我们石墨烯产业发展,拓展终端应用市场,建议建立三个层次的石墨烯科技创新体系:

一是建立国家石墨烯研究院,由国家公共财政出资,大力引进国内外优秀人才,主攻企业和一般研究机构无法完成的重要基础性研究,以及对产业发展全局具有重大影响的关键技术和高端产品研发,如超导材料、半导体器件、超级电容、储能装备、传感器、生物应用等。

二是通过政策鼓励,资本支持,加强税收,加强专利保护等方式,支持企业加大研发投入,建立产-学-研联合体,使企业成为石墨烯应用研发的科技创新主体,加快研发成果产业化。近期重点研发可以实现产业化的项目,例如:导电玻璃、超级石墨烯光纤、锂离子电池导电剂、防腐涂料等。

三是建立研发基金和产业孵化器。由政府和企业合作,充分吸纳社会资本,建立以实用技术创新为导向的研发基金,由石墨烯制备企业提供试验样品、共享实验室,鼓励科技人员、高校研究生等投入终端产品研发的科技创新活动;建立石墨烯创业孵化器,鼓励科技创新成果产业化,切实形成“大众创业,万众创新”的局面,实现终端应用技术和产品研发的多领域突破。与以上两类创新体系不同,第三层次的研发基金和产业孵化器重点关注与民用相关的技术,将石墨烯产品融入到老百姓生活的方方面面。

| [1] |

陈鹏. 我国石墨资源开发利用现状及应用研究[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2017(1): 2-4. DOI:10.3969/j.issn.1007-9386.2017.01.002 |

| [2] |

冯安生, 张然, 吕振福, 等. 我国石墨资源开发利用"三率"调查与评价[J]. 矿产保护利用, 2016(5): 36-39. |

| [3] |

田侠. 我国石墨资源开发利用现状及优化路径分析[J]. 技术经济与管理, 2017(7): 111-112. |

| [4] |

王丹, 吴尚昆, 董煜. 我国石墨资源开发利用及产业发展的探讨[J]. 经济师, 2017(9): 57-58, 60. DOI:10.3969/j.issn.1004-4914.2017.09.023 |

| [5] |

游广永, 邹长新, 刘冬. 中国石墨资源的保护利用与可持续发展建议[J]. 中国人口·资源与环境, 2016(S1): 421-423. |

| [6] |

张福良, 殷腾飞, 周楠, 等. 我国石墨资源开发利用现状及优化路径选择[J]. 炭素技术, 2013(6): 31-35. |

| [7] |

刘海涛, 张海军, 代少军, 等. 产品分类下的石墨产业链分析及发展建议[J]. 价值工程, 2014(13): 177-178. |

| [8] |

中国石墨烯产业技术创新战略联盟.2017年全球石墨烯产业研究报告[R].北京: 中国石墨烯产业技术创新战略联盟, 2017.

|

| [9] |

国土资源部.矿产资源报告[R].北京: 国土资源部, 2013-2017.

|

| [10] |

U.S. Geological Survey. Mineral commodity summaries 2018[R]. Reston, va: USGS, 2018.

|

| [11] |

安彤, 马哲, 刘超, 等. 中国石墨矿产资源现状与国际贸易格局分析[J]. 中国矿业, 2018(7): 1-6. |

| [12] |

UN. UN comtrade database 2017[DB/OL]. https://comtrade.un.org/data/,2017.

|

| [13] |

Roskill. Natural & synthetic graphite: globalindustry markets and outlook (9th edition)[R]. 2015.

|

| [14] |

伊维经济研究院.锂离子电池产业发展白皮书(2018)[R].2018.

|

2018

2018