2. 中国科学院光电技术研究所,四川 成都 610209;

3. 中国科学院自适应光学重点实验室,四川 成都 610209

2. Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China;

3. Key Laboratory of Adaptive Optics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610209, China

太阳活动中耀斑爆发可以引起空间环境变化,对人类活动产生巨大的影响[1-6],而国际上公认且应用广泛的麦金托什分类中较为复杂的太阳黑子类别D, E, F与耀斑爆发有着紧密联系[7]。因此,太阳黑子的麦金托什分类可以作为预测太阳耀斑的重要依据;同时由于快速增长的数据量[8-9],如何高效对太阳黑子自动进行麦金托什分类已成为太阳物理领域的迫切需求。

太阳黑子麦金托什分类主要经历了从专家手动、图像处理到深度学习方法。以往麦金托什自动分类方法[10-13]由于主要使用全日面图像将分类任务分成太阳黑子识别、聚类/分组、分类等任务分步进行,其中分类任务主要根据McIntosh-Zpc分类规则作为决策树的决策标准完成,但前期需要大量专家提取数据特征,实际操作复杂且精度较低。2008年,文[13]建立决策树进行McIntosh-Z/c分类,用简单的全连接神经网络模型完成McIntosh-p分类,前期同样需要大量专家手动依次提取图像中黑子群的特征并以此作为决策树或神经网络的输入,最终结果往往受聚类算法和类别不均衡影响,导致部分类别精度几乎为0;此外,由于使用数据的时间跨度远远短于11年太阳黑子周期(太阳黑子的活动变化规律具有11年的周期性,本文将其作为可以包含一个周期内太阳黑子特征的时间跨度参考值),包含的黑子种类和数据较少,无法涵盖足够的黑子特征,模型可以利用的样本较少,最终分类结果缺乏可信度。2000年以来,深度学习典型算法中的卷积神经网络可以从经过简单预处理的数据甚至是原始数据中,学习到本质的、抽象的和高阶的特征,并成功应用于图像中目标和区域的检测、分割和识别任务[14-17],因此一直受到广泛关注。2019年,文[1]基于SDO/HMI的连续光谱全日面图,用目标检测的方法进行麦金托什分类,通过大量人工手动标注2013~2016年的太阳黑子图像,获得8 800个标签数据,最终仅通过2017年共431个黑子进行测试,部分类别数量甚至为0,同时由于太阳黑子图像的连续性,随机分配数据集往往造成分类精度虚高。2020年,文[6]基于大气成像组件(Atmospheric Imaging Assembly, AIA) 全日面裁剪图像,使用ResNet-50对获得的550张样本进行磁分类,结果表明,尽管训练精度可达97%,测试精度仅有30%,随机对26个黑子进行测试,由于类别数量之间最大相差超过2倍的类别不均衡现象,分类结果两极分化严重。可以看出,深度学习算法具有较强的数据依赖性,对于太阳黑子麦金托什分类任务而言,以往工作中出现的问题主要来源于数据量少、数据集划分方式不合理等。总而言之,目前的分类算法采用的数据来源众多、缺少统一标准、类别数多(60类) 而数据量少、类别不均衡等主要因素导致解决方案复杂和模型过拟合严重;另一方面,对于太阳黑子数据的分配方式、评价标准、数据预处理等方法合理性的问题也层出不穷,在两者共同作用下,分类结果不理想,因此往往难以通过深度学习实现精确且自动化的麦金托什分类。

综上所述,来自数据和方法方面的问题是目前实现自动分类目标的首要挑战。本文根据以往工作的问题和难点,以及实验流程中的科学性操作,分别从数据和方法方面解决问题:首先重点解决标准数据库的问题,使用局部日面图像建立完整太阳周期(时间跨度12年数据集),且经过数据清洗,同时保留一定现实数据特征的太阳黑子newSharp数据库;另一方面,结合太阳黑子数据特点,对样本进行0-padding和视场统一化等预处理,再使用活动区(Active Region, AR) 编号进行科学合理分配数据,避免以往工作中因随机分配方式出现的数据集交叉污染情况,并采用基于类别数量的加权F1分数作为评价指标,既避免以往仅使用分类准确率(Accuracy)而未同时关注查准率(Precision)与查全率(Recall),也避免了以往使用平均准确率使得数量极少类别贡献不合理、不具备普遍性与说服力的表现影响分类结果。最终本文选取并使用卷积神经网络中一系列经典的分类神经网络模型进行太阳黑子麦金托什自动化分类实验,以充分验证newSharp数据库和实验操作的有效性和必要性,为未来实现基于实际复杂数据集且端到端的太阳黑子麦金托什分类任务打下基础。

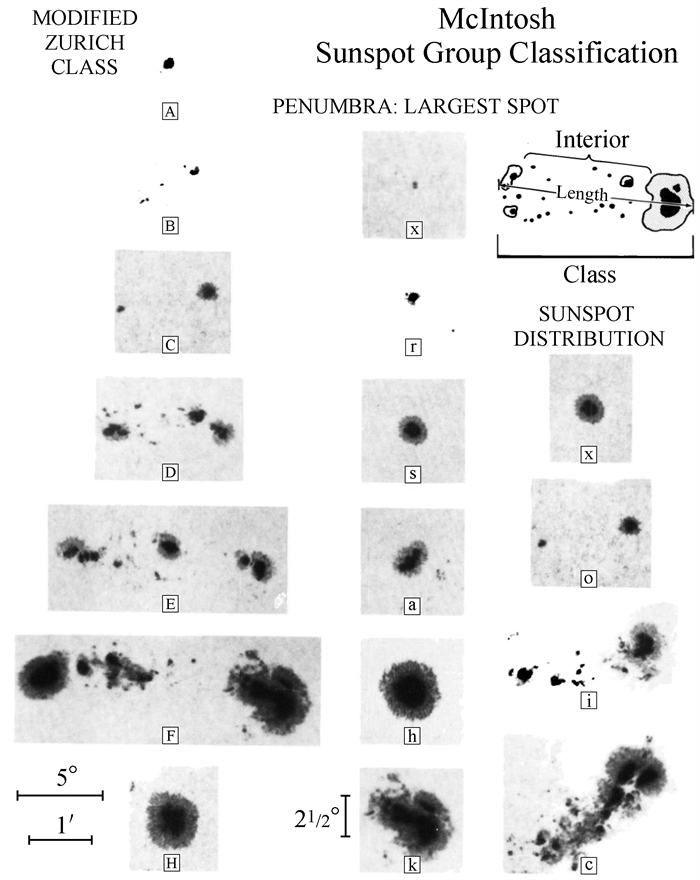

1 麦金托什分类标准目前,国际上公认的太阳黑子群分类有三大标准,分别是威尔逊(Wilson) 山磁分类[18]、苏黎世(Zurich) 分类[19-20]、麦金托什分类[21]。

具体而言,威尔逊山磁分类主要基于磁场极性将太阳黑子分为α,β,γ,β-γ,δ,β-δ,β-γ-δ和γ-δ等8类。相较之下,苏黎世分类更关注太阳黑子的演化顺序与形态特征并将其细分为A,B,C,D,E,F,G,H和J等9类。观察发现,即使是最活跃的F类,爆发大耀斑的概率依然很低[22]。麦金托什分类在修正的苏黎世分类(即A,B,C,D,E,F和H,共7类) 基础上,额外引入更能细分太阳黑子且关联耀斑爆发的参数:描述太阳黑子组内最大黑子形态的p参量(有x,r,s,a,h和k,共6类) 和描述太阳黑子组内部紧密程度的c参量(有x,o,i和c,共4类),如图 1,三者共同组成麦金托什的Zpc分类规则。研究表明,麦金托什分类中的Dkc,Eki,Ekc,Fki和Fkc类别与m.x级X射线事件的爆发率联系极高[23],所以可以通过太阳黑子分类预测耀斑爆发等剧烈太阳活动,且这种方法对黑子群的形态特征描述最为全面,对人类观测理解太阳活动与极端空间天气的预警有重要作用。因此,麦金托什分类是目前在天文学中应用最多,也是太阳物理学家在黑子群分类中使用最广的方法[1]。

基于深度学习方法进行太阳黑子麦金托什分类的整体流程是首先建立足够多数量和类别的有效数据库,至少包含一个太阳周期的黑子特征,每一个数据样本由包含活动区的局部光球层图像及对应的麦金托什分类标签组成;将准备好的数据库样本进行科学合理的训练集-验证集-测试集划分以及预处理;然后输入神经网络模型并获得训练结果,由完整可靠的数据库训练充分的网络模型可以实现自动化太阳黑子麦金托什分类任务。可以看出,该过程的首要任务在于获得完整有效的太阳黑子数据库。鉴于以往工作中出现的数据量少、数据集划分方式不合理的问题,本文通过数据扩充、数据预处理、数据合理划分等步骤致力于构建更完善可靠的数据库,为后续太阳黑子麦金托什分类任务的实现奠定基础。

2 数据准备与预处理 2.1 太阳黑子数据库Sharp与以往工作中使用全日面图像不同,本文使用文[24]整理的局部日面图像数据,由空间环境人工智能预警创新工坊提供,同时于2021年6月21日公布作为阿里云天池大赛的太阳黑子群磁分类竞赛的官方数据集。通过对2010~2017年共15 641个太阳黑子FITS (Flexible Image Transport System) 文件解压与匹配对应的McIntosh标签,我们获得了可用于麦金托什分类的原始太阳黑子数据库,并将其命名为Sharp。

Sharp数据库的图像数据来源是由搭载在太阳动力学观测站上的日震与磁场成像仪提供的空间天气HMI活动区域数据产品(Spaceweather HMI Active Region Patch, SHARP),旨在通过收集、存储、跟踪和分析局部日面活动区图像以研究太阳活动的变化情况[25-26] (作为区分,Sharp代指原始麦金托什太阳黑子数据库,SHARP/720s-SHARP代指空间天气HMI活动区域数据产品)。SHARP系列数据产品包括时间间隔为12 min的磁图和可见光图像,提供了活动区域地图,同时包含整个生命周期的自动跟踪磁场强度[27],并存储为FITS格式文件,可由两个主键索引:时间(T_REC)和HMI活动区编号(HARPNUM)。FITS格式是一种定义和编码数据的方法,1982年由国际天文学联合会(International Astronomical Union, IAU) 确立,以便于世界各天文台之间的天文图像数据传输和交换[28]。与太阳黑子麦金托什分类相关的关键字参数如表 1。

| Parameter name | Description |

| SIMPLE | Whether file conforms to FITS standard |

| DATE_OBS | Observation date |

| NASIS1/2 | Width/Height of original image |

| HARPNUM | HMI active region patch number |

| NOAA_AR | Best single matching NOAA AR number |

| NOAA_ARS | Comma-separated list of all matching NOAA AR numbers |

| NOAA_NUM | Number of entries in NOAA_ARS |

Sharp数据库的标签信息来自美国国家海洋和大气管理局,美国国家海洋和大气管理局每天将太阳黑子群麦金托什分类信息以SRS文件的形式实时发布在http://www.solarmonitor.com上,并且由于该网站发布信息的及时性和完整性,得到了大部分天文研究机构的关注和认可。美国空间天气预报中心(Space Weather Prediction Center, SWPC) 汇编的SRS是美国国家海洋和大气管理局和美国空军(United States Air Force, USAF) 的联合产品,每天0030 UTC时发布,提供前一天在日面上观测到的活动区域的详细说明。SRS由美国空间天气预报中心在分析和整理美国空军太阳光学观测网(Solar Optical Observing Network, SOON) 的所有单独报告后汇编。SRS文件关键字参数如表 2。

| Parameter name | Description |

| Nmbr | NOAA active region number |

| Location | Sunspot group location |

| Lo | Carrington longitude of the group |

| Area | Total corrected area of the group |

| Z | McIntosh classification of the group |

| LL | Longitudinal extent of the group in heliographic degrees |

| NN | Total number of visible sunspots in the group |

| Mag Type | Magnetic classification of the group |

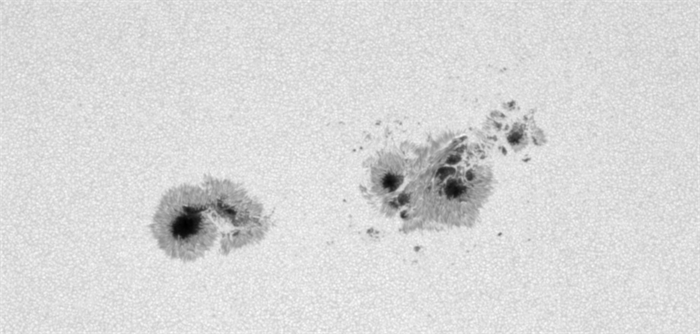

本文通过将太阳动力学观测站日震与磁场成像仪的FITS文件和美国国家海洋与大气管理局SRS的McIntosh标签信息两者进行匹配,具体操作过程为(1) 从NOAA以FTP的方式获取2010~2017年所有SRS单独文件;(2) 将获取的SRS文件信息过滤提取关键字数据,并按年份进行汇总,最后输出csv文件;(3) 遍历FITS文件数据并解压为JPG格式,以日期和NOAA_AR搜索对应日期SRS文件相同活动区编号的麦金托什信息并命名。最后整理得到的Sharp数据库中共有15 641个可用样本,包括54类麦金托什太阳黑子数据,图 2是Sharp数据库中2015年6月22日0点且HARP编号为5692、活动区为12371、麦金托什分类为Fkc的图像示例。

|

| 图 2 Sharp数据库中来自2015年6月22日0点,HARP编号为5692、活动区为12371、麦金托什分类为Fkc的图像示例 Fig. 2 Image example from Sharp dataset with date of 2015.06.22.00: 00: 00, HARPNUM of 5692, NOAA of 12371 and McIntosh class of Fkc |

然而,上述用于麦金托什分类的原始Sharp数据库依然存在一系列问题,无法满足太阳黑子分类任务的要求。首先,Sharp数据库的数据时间范围仅有7年,远远小于一个太阳黑子周期,使得Sharp数据库包含的黑子特征不够完整,同时数据量较少,可信度较低;其次,Sharp数据库存在麦金托什分类类别数据不均衡的问题,同时存在一系列无效数据需要过滤;此外,通过数据来源得知,Sharp数据库具有较大的扩充可能性。因此,本文在Sharp数据库基础上进一步扩充及清洗数据。

2.2 太阳黑子数据库newSharp 2.2.1 数据扩充与Sharp数据库类似,扩充数据同样使用来自SDO/HMI提供的720s-SHARP系列数据产品(hmi.sharp_720s-Space Weather HMI Active Region Patch) [27],所有数据文件从网站http://jsoc.stanford.edu/下载,均采用FITS格式,并将扩充数据库命名为newSharp。数据选择满足以下标准:(1) 时间范围为2010年5月至2022年8月;(2) 图像数据每96 min拍摄一次;(3) 只有当一个SHARP编号同时对应于一个NOAA AR时,才会选择SHARP数据。观察发现,原Sharp数据库的数据实际时间范围是2010年5月至2017年12月,同时在此时间范围内存在数据缺失,即大量可用数据被忽略,故本文将数据扩增过程分为两大步:2010~2017年获取遗漏的数据,2018~2022年获取每天数据。两者具体下载流程如下:(1) 从2010年5月1日开始下载当天0点的FITS数据,并查看是否包含在原Sharp数据库中,如有则删除,进行下一项数据,若无则进一步获取FITS文件中“NOAA_NUM”关键字(代表该图像块中包含黑子所在的活动区个数),若大于1则删除,进行下一项,若等于1则以96 min的间隔获取该活动区当天所有FITS数据,进行下一项数据;(2) 从2018年1月1日开始,无需判断是否包含在原Sharp数据库中,直接下载当天0点FITS文件并解析其“NOAA_NUM”数值大小,若大于1则删除,进行下一项,若等于1则同样以96 min的间隔获取该活动区当天所有FITS数据,进行下一项数据。

完成newSharp FITS数据和SRS数据扩充后,将FITS文件解压,获取其“NOAA_AR”和“HARPNUM”参数,并根据“NOAA_AR”和时间作为连接与SRS文件信息对应获得该活动区内黑子群的McIntosh编号。最终,从15 641张太阳黑子图像的Sharp数据库扩增到107 153张太阳黑子图像的原始newSharp数据库。至此,一个完整太阳周期(2010年5月1日至2022年8月8日) 的太阳黑子数据库newSharp初步建立完成。然而,其中夹杂着大量无法使用的数据需要进一步处理。

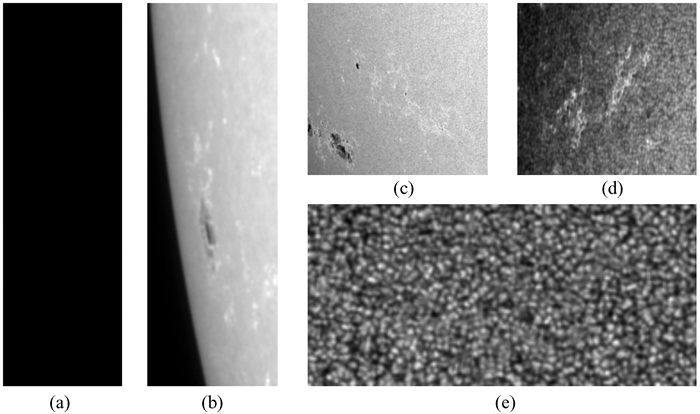

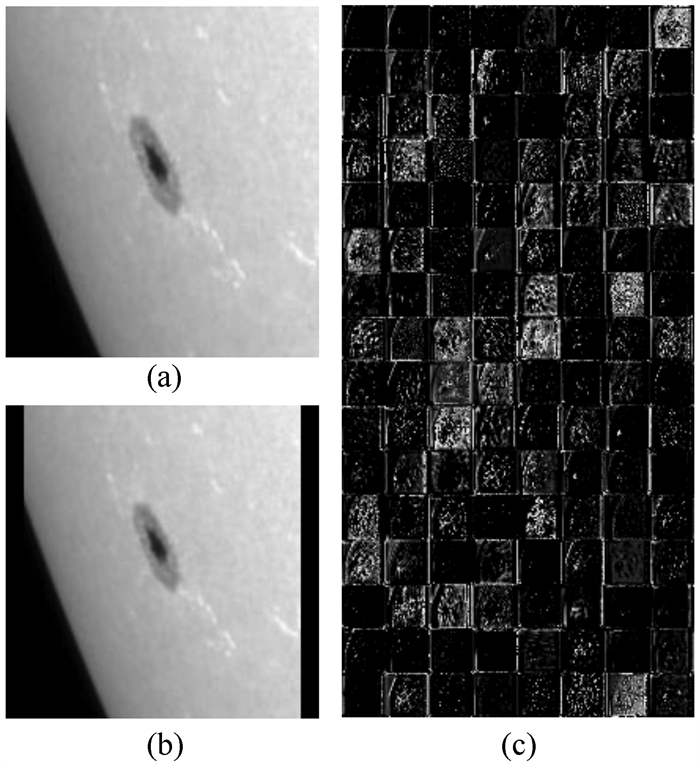

2.2.2 数据清洗通过观察,newSharp中混入大量无法使用的图像数据,需要进一步清洗与过滤。首先是无效数据,如图 3 (a),由于设备等因素影响形成黑图,数据库无法直接使用,需要删除;如图 3 (c),图像中混入了其他组的黑子(包括但不限于突然出现、从边缘进入、逐渐平移进入等),也需要人工删除;此外,newSharp中也存在大量处于极端的日面边缘且黑子不明显(甚至不存在黑子)的图像数据,如图 3(b),本文考虑到黑子群具有一定长度,利用对应的FITS文件获取“LON_MIN”和“ LON_MAX”经度关键字信息来过滤此类数据,具体规则是筛选并删除newSharp中经度大于80 ° (黑子不明显) 或者经度大于75 °且经度范围小于15 ° (黑子处于边缘且畸变严重) 的太阳黑子图像数据。

|

| 图 3 原始newSharp中的被清洗数据示例。(a) 黑图;(b) 黑子不明显图;(c) 混入其他黑子图;(d) 受临边昏暗影响图;(e) 受光球层噪声影响图 Fig. 3 Image examples of cleaned data from original newSharp. (a) Black image; (b) image with inconspicuous sunspots; (c) image with other sunspots; (d) image affected by limb darkening; (e) image affected by photosphere noise |

过滤无效数据之后,我们继续对污染严重的数据进行清洗,例如:图像模糊、来自临边昏暗或光球层噪声的影响突然达到不可忽略的程度(该程度由主观决定,如图 3(d)、图 3(e)) 等图像数据,需要人工进行考量并删除。总而言之,newSharp集合了太阳黑子在球体表面位移、旋转,同时不断演化,以及一定日面边缘位置与噪声等一系列因素在内,反应了真实的观测结果,具有普适性和合理性。

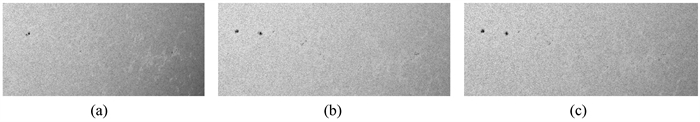

数据库中的每个数据由图像和标签组成,标签的准确性直接影响网络的训练结果,因此,我们对标签的有效性进行复核。由于获取的图像是每天间隔96 min的所有数据,而标签是与当天0030 UTC发布的SRS标签数据相匹配,故每天仅有固定时刻SRS提供的一个麦金托什标签,因此在将0030 UTC标签信息同样赋予其他时刻的图像数据时,没有考虑到此时黑子极有可能早已演化为另一类型。即由于太阳黑子演化的连续性,在赋予下一个SRS标签之前,黑子已经演化为另外的类型而导致标签信息有误。如图 4,选取3张图像(20141102_Hrx_4751_12200_093600.jpg, 20141102_Hrx_4751_12200_222400.jpg和20141103_Axx_4751_12200_000000.jpg) 作为示例,可以发现,同一天内相同活动区、不同时刻的黑子形态已经不同,然而标签信息却使用前一个SRS提供且针对0030 UTC时刻的太阳黑子图像标签数据,这显然存在错误。

|

| 图 4 原始newSharp中的McIntosh标签信息有误数据示例。(a)20141102_Hrx_4751_12200_093600.jpg; (b)20141102_ Hrx_4751_12200_222400.jpg; (c)20141103_Axx_4751_12200_000000.jpg Fig. 4 Image examples of data with wrong McIntosh label from original newSharp. (a) 20141102_Hrx_4751_12200_093600.jpg; (b) 20141102_Hrx_4751_12200_222400.jpg; (c) 20141103_Axx_4751_12200_000000.jpg |

针对上述情况,我们经过一系列观察发现共同特点,汇总起来具体可以分为两种情况:(1) 开始分类正确,由于黑子进化导致中间过程中黑子分类标签错误,即活动区相同而前后分类标签不同;(2) 开始便分类错误,即在一个SRS更新周期内,活动区相同,前后分类标签不同。根据此信息可以编写程序将前后两天的标签数据进行比较,若前后两天标签数据未改变则进行下一项;若前后标签信息不同,则表明处于上述两种情况之一。由于需要太阳物理专家的专业指导,而目前暂未有较为权威的过程中间太阳黑子麦金托什类别标签数据,故本文仅保留0点数据而移除中间过程中标签存疑或有误的数据,最终以此规则在newSharp数据库中进行迭代。

完成上述操作后,基本保证SRS标签信息匹配了对应的太阳黑子图像数据。至此,一个完整太阳周期的有效太阳黑子数据库newSharp建立完成。值得强调的是,考虑到需要足够数据量、面向实际任务情况等,newSharp中包含一定程度的边缘黑子和受临边昏暗影响的图像。

综上所述,本文从原始15 641张太阳黑子图像的Sharp数据库扩增到共107 153张太阳黑子图像的原始newSharp数据库,但由于发现SRS信息未匹配的15 847条数据,以及活动区编号不匹配的54条数据,移除后经人工清洗和过滤黑图及边缘黑子不明显图19 446张,后又发现2 475组(每组约15张图片) 前后标签有差异的图片,选择保留当天0点数据,其余数据移除,最终建立共40 246张有效样本的太阳黑子newSharp数据库。

2.3 太阳黑子数据预处理数据预处理方面,我们观察发现newSharp中存在大量处于日面边缘但依然有效的数据(如图 5(a)),考虑到这些太阳黑子图像特点,除了常规的数据增强以外,本文通过选择0-padding的方式进一步消除宇宙背景的影响,如图 5 (b),并以训练好的ResNet-18神经网络模型为例,对较为靠后的第三模块输出特征图进行观察,靠后的模块提取的特征往往对于最终分类结果较为重要,如图 5 (c),ResNet-18能较好地提取包括相应太阳黑子所在区域特征在内的一系列特征,并以此作为分类结果的重要依据。

|

| 图 5 0-padding处理后的太阳黑子图像数据以及ResNet-18特征提取图例。(a) 原始太阳黑子图像;(b) 经过0-padding后的太阳黑子图像;(c) ResNet-18第三模块特征图 Fig. 5 Image examples of sunspot data after 0-padding and feature extracting result of ResNet-18. (a) Original sunspot image; (b) sunspot image after 0-padding; (c) feature map of ResNet-18′s third block |

此外,由于神经网络模型的输入有特定尺寸要求(例如ResNet网络的输入尺寸为224 × 224),直接将太阳黑子数据输入神经网络会导致太阳黑子形态和实际尺寸发生改变。但实际上,黑子相对大小对于麦金托什分类而言较为重要,故本文进一步将太阳黑子数据的视场进行统一操作,还原其真正的视场大小。首先获取newSharp数据对应FITS文件中的“CDELT1/2”分辨率参数,结果显示其数值均为0.504,可知newSharp中的图像数据处于同一视场大小,不能直接进行简单的放缩操作。其次分别获取newSharp中图像数据的最大长度和最大宽度,将两者进行对比继续选择最大的尺寸,以此作为特定网络模型输入尺寸的最大参考值,供其余图像在该尺寸下按原比例进行缩放,例如拥有最大宽度的图像数据在224 × 224中将224作为宽度值,高度按原比例缩小,同理其余图像首先将较大的尺寸在224 × 224中按照与最大宽度的比率缩小,而后宽度按照原比例缩小,如此可以保证在224 × 224的尺寸下,输入图像中黑子形态与视场大小保持一致。最后在保证原视场大小的基础上对图像数据进行0-padding操作,如图 6,即填充(padding) 后的图像尺寸应为特定网络模型输入尺寸。

|

| 图 6 newSharp中太阳黑子图像数据视场统一化示例 Fig. 6 FOV unification example of sunspot image data from newSharp |

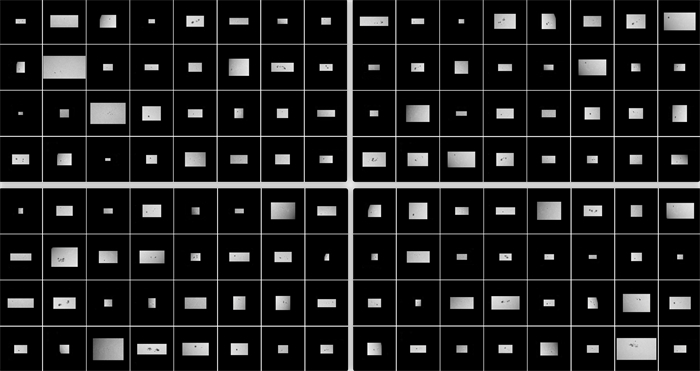

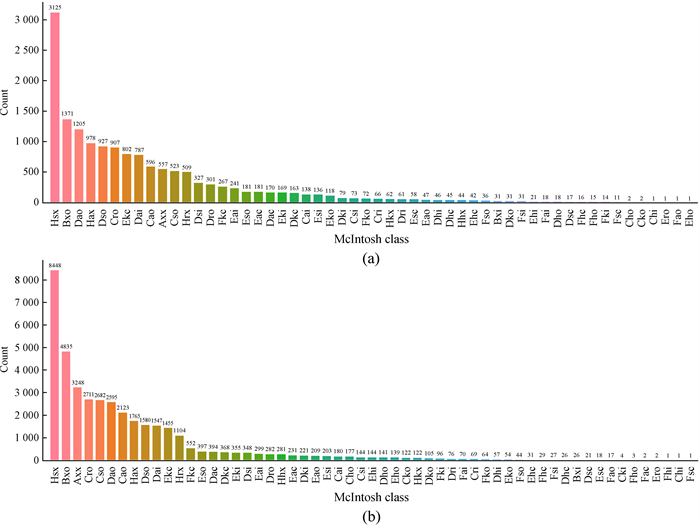

将扩增并清洗后的newSharp与Sharp进行比较,图 7为扩增前后数据分布情况的对比。其中Sharp一共54类,newSharp在其基础上扩增了3类,共57类数据,扩增部分分别是Cki,Fac和Fhi。其次,可以看出,newSharp中大多数类别的数量较Sharp有所增加,例如Axx和Cso均增加超过5倍。此外,newSharp增加了Sharp中少类的数量,例如Fao类的数量从1增加到17,Cko类的数量从2增加到122,Eho类的数量从1增加到139,Cho类的数量从2增加到177,可见扩增对有效的少类样本数量增加有一定成效。然而,newSharp中依然存在少数类别的数量较低,这是由于其本身在现实中较为罕见,例如Ero和Chi。newSharp中出现部分类别数量降低的原因可能是这部分数据在原Sharp中质量不高而被清洗过滤,例如Fho类的数量从15降低到3,Fsc类的数量从11降到1。可以看到,即使扩增后部分类别数量增加甚至超过5倍的newSharp,其数据依然呈现长尾分布,具有较为严重的类别不均衡,故本文与以往工作一样,将主要进行McIntosh-Zpc分类实验。

|

| 图 7 Sharp和newSharp的数据分布对比。(a) Sharp数据分布;(b) newSharp数据分布 Fig. 7 Data distribution comparison between Sharp and newSharp. (a) Data distribution of Sharp; (b) data distribution of newSharp |

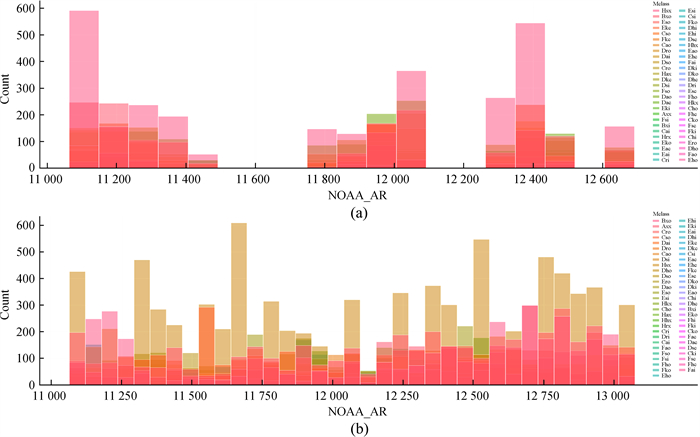

另一方面,如图 8,是Sharp和newSharp的活动区分布情况对比,我们可以清晰观察到,newSharp的活动区数量较Sharp增多,填补了Sharp大部分空缺,分布更加均匀,说明newSharp是较为完整可靠的。

|

| 图 8 Sharp和newSharp的活动区分布对比。(a) Sharp活动区分布;(b) newSharp活动区分布 Fig. 8 Active region distribution comparison between Sharp and newSharp. (a) Active region distribution of Sharp; (b) active region distribution of newSharp |

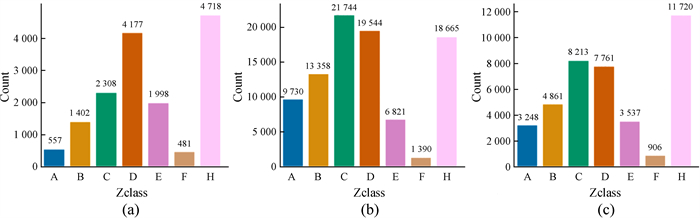

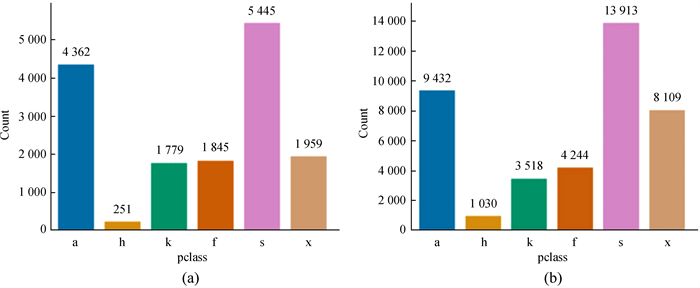

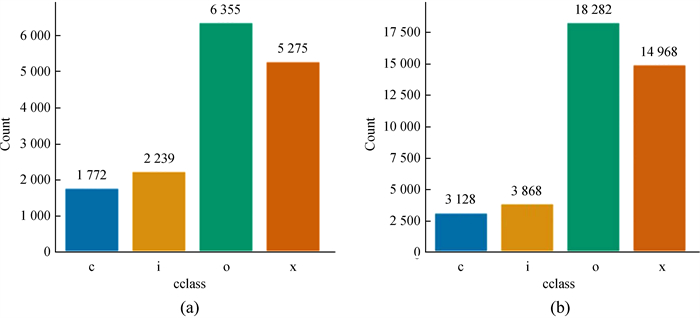

对于McIntosh-Zpc数据分布而言,以McIntosh-Z为例,其中Sharp数据分布如图 9 (a),在Sharp基础上进行扩充后的原始newSharp数据分布如图 9 (b)。由图 9可以发现,原始newSharp中每一个类别的数量较Sharp均有明显增加,例如少类F类数量增加了超过2.8倍,A类数量甚至增加到原来的17倍;而经过一系列数据清洗之后的newSharp分布情况如图 9 (c),每一个类别的数量较Sharp相比也是只多不少,例如少类F类数量增加超过1.8倍,而A类数量依然增加超过5倍。同样newSharp相比Sharp的数量增加也体现在McIntosh-p中的少类h类和McIntosh-c中难类i类上,如图 10和图 11,分别增加了4倍和1.6倍多,侧面印证了前期数据扩增和数据清洗的操作是有效的,具体在数据层面分类精度的提升效果需通过实验验证。

|

| 图 9 Sharp和newSharp的McIntosh-Z分类数据分布对比。(a) Sharp数据分布;(b) 原始newSharp数据分布;(c) 清洗后newSharp数据分布 Fig. 9 Data distribution comparison of McIntosh-Z classification between Sharp and newSharp. (a) Data distribution of Sharp; (b) data distribution of original newSharp; (c) data distribution of cleaned newSharp |

|

| 图 10 Sharp和newSharp的McIntosh-p分类数据分布对比。(a) Sharp数据分布;(b) 清洗后newSharp数据分布 Fig. 10 Data distribution comparison of McIntosh-p classification between Sharp and newSharp. (a) Data distribution of Sharp; (b) data distribution of cleaned newSharp |

|

| 图 11 Sharp和newSharp的McIntosh-c分类数据分布对比。(a) Sharp数据分布;(b) 清洗后newSharp数据分布 Fig. 11 Data distribution comparison of McIntosh-c classification between Sharp and newSharp. (a) Data distribution of Sharp; (b) data distribution of cleaned newSharp |

以往大多数太阳黑子的麦金托什分类工作中选择简单地将数据随机划分为训练集、验证集、测试集进行实验。但是由于太阳黑子演变的连续性,同时在数据清洗阶段发现不少太阳黑子在SRS信息更新之前已经完成演化,最终这部分数据因为麦金托什标签信息的准确性存疑而舍去。连续演化的黑子图像之间存在较大相似性,故简单随机划分数据的方式有可能造成数据集彼此交叉污染。经过观察,按照太阳黑子所在的活动区编号进行划分可使得数据集之间相互独立。

本文基于Sharp数据库并使用4种经典的分类网络模型(LeNet-5, AlexNet, VGG16和ResNet-18) 针对两种数据分配方式进行McIntosh-Zpc分类对比实验:随机划分数据集(Random)和按活动区划分数据集(AR),分别按两种分配方式将Sharp数据库划分为70%训练集、20%验证集和10%测试集。两种方式划分McIntosh-Z实验的具体数据分布如表 3和表 4,两种方式划分McIntosh-p实验的具体数据分布如表 5和表 6,两种方式划分McIntosh-c实验的具体数据分布如表 7和表 8。

| A | B | C | D | E | F | H | Total | |

| Train-set | 390 | 982 | 1 665 | 2 967 | 1 474 | 218 | 3 346 | 11 042 |

| Val-set | 92 | 333 | 489 | 926 | 360 | 63 | 963 | 3 226 |

| Test-set | 75 | 87 | 149 | 284 | 162 | 17 | 409 | 1 183 |

| Total | 557 | 1 402 | 2 303 | 4 177 | 1 996 | 298 | 4 718 | 15 451 |

| A | B | C | D | E | F | H | Total | |

| Train-set | 407 | 1 015 | 1 634 | 3 005 | 1 423 | 214 | 3 344 | 11 042 |

| Val-set | 102 | 292 | 480 | 852 | 418 | 64 | 1 018 | 3 226 |

| Test-set | 48 | 95 | 189 | 320 | 155 | 20 | 356 | 1 183 |

| Total | 557 | 1 402 | 2 303 | 4 177 | 1 996 | 298 | 4 718 | 15 451 |

| a | h | k | r | s | x | Total | |

| Train-set | 3 094 | 162 | 1 246 | 1 328 | 3 840 | 1 372 | 11 042 |

| Val-set | 966 | 33 | 286 | 414 | 1 102 | 425 | 3 226 |

| Test-set | 283 | 21 | 159 | 102 | 456 | 162 | 1 183 |

| Total | 4 343 | 216 | 1 691 | 1 844 | 5 398 | 1 959 | 15 451 |

| a | h | k | r | s | x | Total | |

| Train-set | 3 094 | 165 | 1 201 | 1 348 | 3 839 | 1 395 | 11 042 |

| Val-set | 935 | 37 | 355 | 361 | 1 127 | 411 | 3 226 |

| Test-set | 314 | 14 | 135 | 135 | 432 | 153 | 1 183 |

| Total | 4 343 | 216 | 1 691 | 1 844 | 5 398 | 1 959 | 15 451 |

| c | i | o | x | Total | |

| Train-set | 1 258 | 1 617 | 4 431 | 3 736 | 11 042 |

| Val-set | 310 | 464 | 1 397 | 1 055 | 3 226 |

| Test-set | 177 | 125 | 397 | 484 | 1 183 |

| Total | 1 745 | 2 206 | 6 225 | 5 275 | 15 451 |

| c | i | o | x | Total | |

| Train-set | 1 257 | 1 577 | 4 430 | 3 778 | 11 042 |

| Val-set | 351 | 470 | 1 303 | 1 102 | 3 226 |

| Test-set | 137 | 159 | 492 | 395 | 1 183 |

| Total | 1 745 | 2 206 | 6 225 | 5 275 | 15 451 |

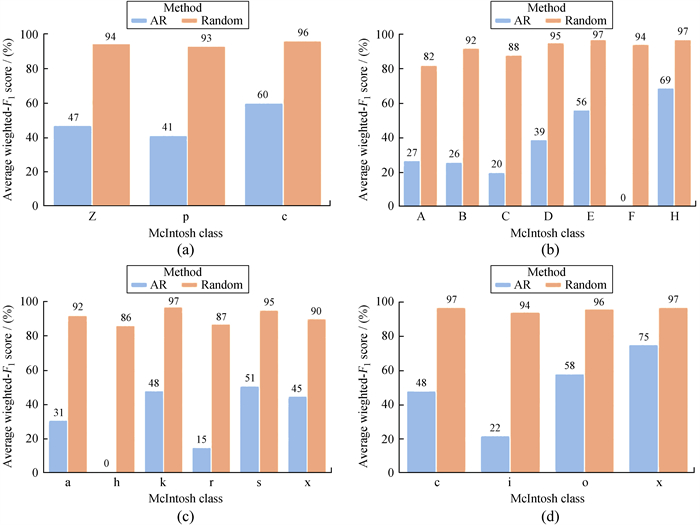

实验中各参数统一设置为epoch=50,learning rate=1e-4,batchsize=16,评价指标选择weighted-F1 score。在预训练模型的过程中,为保证最终对比的合理性和有效性,本文使用4种模型分类结果的平均值作为两种数据分配方式的表现指标(均作四舍五入处理),并且不额外进行数据增强和正则化操作;同时为保证模型充分接触数据且避免最初训练误差过大,设置当epoch=10时,开始保存验证精度最高的模型(后续实验同此操作)。最终的结果如图 12 (a),对于McIntosh-Zpc实验整体表现来看,Random分配方式下的加权F1分数平均可达94%,而AR分配方式下的加权F1分数平均仅有49%,两者在McIntosh-p中甚至相差52%。具体分析,如图 12 (b), (c)和(d),分别是关于McIntosh-Z/p/c分类的实验结果,其中McIntosh-Z的F类由于数量少,在AR分配方式下的加权F1分数为0,而在Random分配方式下的加权F1分数却高出94%,足以体现Random方式由于太阳黑子图像的连续性使得结果显著虚高;同样McIntosh-p的h类在AR分配方式下的加权F1分数也为0,在Random分配方式下的加权F1分数却高出86%;此外,McIntosh-c中的i属于难类,在AR分配方式下的加权F1分数仅有22%,但在Random分配方式下的加权F1分数依然高于72%。由此可见,简单地使用Random的分配方式来划分太阳黑子数据必然会掩盖其中关于少类难类的诸多问题,因此本文采取AR的分配方式进行实验。

|

| 图 12 基于Sharp和两种分配方式的McIntosh-Zpc分类实验对比。(a) AR和Random的McIntosh-Zpc结果对比;(b) AR和Random的McIntosh-Z结果对比;(c) AR和Random的McIntosh-p结果对比;(d) AR和Random的McIntosh-c结果对比 Fig. 12 Result comparison of McIntosh-Zpc classification between AR-partition and Random-partition based on Sharp. (a) Result comparison of McIntosh-Zpc between AR and Random; (b) result comparison of McIntosh-Z between AR and Random; (c) result comparison of McIntosh-p between AR and Random; (d) result comparison of McIntosh-c between AR and Random |

首先,按活动区分配方式合理划分newSharp数据集。同3.2中活动区划分Sharp的方式,对于newSharp中每一个麦金托什类别,按照活动区分开,即每个类中计算各活动区数量,并从高到低进行排序(活动区非连续),其中应舍弃活动区数量少于3的类别,最后统计有7个,分别是Ero, Fho, Chi, Fhi, Fac, Fsc和Fhc。其次,由于扩增了一定幅度的图像数据,且为了网络模型学习到更多样本特征,以7 ∶ 2 ∶ 1的方式划分数据集,将各个类别按活动区数量从高到低、由前往后依次选取70%训练数据、20%验证数据、10%测试数据,即满足训练集数据量后再划分验证集,满足验证集数据量后将剩余数据划分为测试集。由此,经过基于活动区划分数据集后,得到有40 207张太阳黑子图像数据的newSharp数据库,具体McIntosh-Z/p/c分类实验数据分布情况如表 9、表 10和表 11。

| A | B | C | D | E | F | H | Total | |

| Train-set | 2 283 | 3 407 | 5 818 | 5 502 | 2 554 | 678 | 8 299 | 28 541 |

| Val-set | 600 | 1 068 | 1 901 | 1 785 | 714 | 142 | 2 634 | 8 844 |

| Test-set | 365 | 386 | 493 | 474 | 267 | 50 | 787 | 2 822 |

| Total | 3 248 | 4 861 | 8 212 | 7 761 | 3 535 | 870 | 11 720 | 40 207 |

| a | h | k | r | s | x | Total | |

| Train-set | 6 687 | 742 | 2 578 | 3 007 | 9 837 | 5 690 | 28 541 |

| Val-set | 2 232 | 208 | 667 | 949 | 3 120 | 1 668 | 8 844 |

| Test-set | 511 | 46 | 273 | 286 | 955 | 751 | 2 822 |

| Total | 9 430 | 996 | 3 518 | 4 242 | 13 912 | 8 109 | 40 207 |

| c | i | o | x | Total | |

| Train-set | 2 223 | 2 820 | 12 916 | 10 582 | 28 541 |

| Val-set | 603 | 814 | 4 193 | 3 234 | 8 844 |

| Test-set | 270 | 232 | 1 168 | 1 152 | 2 822 |

| Total | 3 096 | 3 866 | 18 277 | 14 968 | 40 207 |

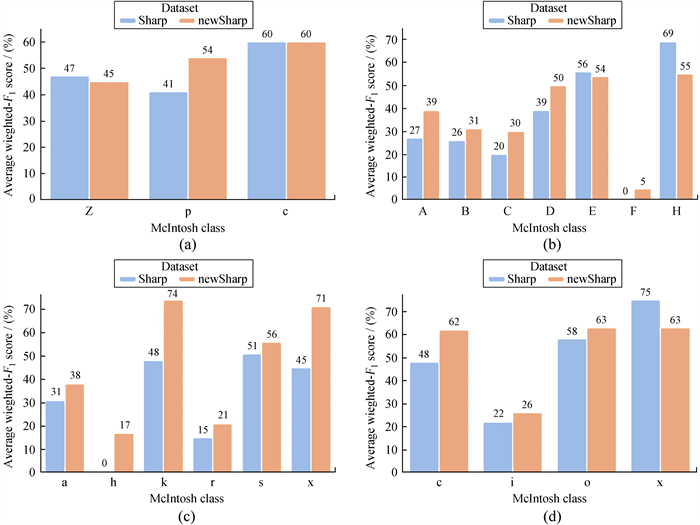

与3.2中实验操作相同,使用LeNet-5,Alex Net,VGG16和ResNet-18四种经典的分类网络模型对newSharp进行McIntosh-Zpc分类实验,将分类结果取平均值作为newSharp的表现指标(均作四舍五入处理),并和按活动区分配的Sharp结果进行对比来验证太阳黑子数据扩充和清洗等操作的有效性。为保证对比的合理性,本实验不进行额外的数据增强和模型正则化,同时各项参数设置一致:epoch=50,learning rate=1e-4,batchsize=16,评价指标选择weighted-F1 score。最终将newSharp分类结果与Sharp进行比较,如图 13。

|

| 图 13 基于Sharp和newSharp的McIntosh-Zpc分类实验对比。(a) Sharp和newSharp的McIntosh-Zpc结果对比;(b) Sharp和newSharp的McIntosh-Z结果对比;(c) Sharp和newSharp的McIntosh-p结果对比;(d) Sharp和newSharp的McIntosh-c结果对比 Fig. 13 Result comparison of McIntosh-Zpc classification between Sharp and newSharp. (a) Result comparison of McIntosh-Zpc between Sharp and newSharp; (b) result comparison of McIntosh-Z between Sharp and newSharp; (c) result comparison of McIntosh-p between Sharp and newSharp; (d) result comparison of McIntosh-c between Sharp and newSharp |

整体分析而言,如图 13 (a),newSharp在McIntosh-Z/c中表现和Sharp相差不大,而在以往工作和Sharp中表现欠佳的McIntosh-p分类却表现较好,其加权F1分数提高了13%。具体分析,如图 13 (b),尽管newSharp在McIntosh-Z中对于常见的多类H类由于扩增数据引入更多复杂的黑子特征而导致表现与Sharp相比有所下降,但对于A类、B类、C类、D类的加权F1分数分别提高了12%,5%,10%和11%,甚至现实中较为罕见的少类F类的加权F1分数从0%提高到5%,侧面体现出数据扩充后增加有用样本的一定成效;同样如图 13 (d),尽管newSharp在McIntosh-c的多类x类中由于数据扩充引入更多复杂特征使得表现较Sharp有所下降,但在其他类中均有提高,其中难类i类的加权F1分数提高了4%,c类的加权F1分数提高了14%,侧面体现出扩增了这些类别中包含更多有用特征的数据样本;而在以往工作中表现较差的McIntosh-p分类中,newSharp的表现相对较为理想,如图 13 (c),多类a类和s类的加权F1分数分别比Sharp提高了7%和5%,对于r类、x类、k类的加权F1分数分别提高6%,21%和22%,甚至少类h类的加权F1分数从0%突破到了17%,极大体现出本次对于太阳黑子数据进行扩充和清洗等一系列操作的有效性与必要性。

4 结论本文根据以往采用深度学习方法进行太阳黑子麦金托什分类时出现的问题与挑战,主要从数据和方法方面,建立一个完整太阳周期,且经过数据清洗,同时保留一定现实数据特征的太阳黑子数据库,以及使用一系列针对太阳黑子图像科学合理的实验预处理操作。最后通过在经典分类网络模型上进行测试实验,验证了数据库和实验方法的有效性,为后续使用深度学习实现基于复杂数据集且端到端的自动化太阳黑子麦金托什分类任务奠定坚实基础。

致谢: 感谢太阳动力学天文台提供观测数据。

| [1] | 付小娜. 基于深度学习的太阳黑子群分类方法研究[D]. 昆明: 昆明理工大学, 2019. FU X N. Research on sunspot classification method based on deep learning[D]. Kunming: Kunming University of Science and Technology, 2019. |

| [2] | VALTONEN E. Space weather effects on technology[M]. Berlin: Springer, 2005: 241-273. |

| [3] | BLANTER E, MOUËL J L L, PERRIER F, et al. Short-term correlation of solar activity and sunspot: evidence of lifetime increase[J]. Solar Physics, 2006, 237(2): 329–350. DOI: 10.1007/s11207-006-0162-x |

| [4] | USOSKIN I G, KOVALTSOV G A, CHATZISTERGOS T. Dependence of the sunspot-group size on the level of solar activity and its influence on the calibration of solar observers[J]. Solar Physics, 2016, 291(12): 3793–3805. DOI: 10.1007/s11207-016-0993-z |

| [5] | BERLYAND B. On the lifetime of sunspot groups during the maximum epoch of an 11-year solar cycle[J]. Byulletin Solnechnye Dannye Akademie Nauk SSSR, 1982, 1982: 96–99. |

| [6] | 王雅妮. 利用卷积神经网络自动归类太阳黑子[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2020. WANG Y N. Automatic classification of sunspots using convolutional neural networks[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2020. |

| [7] | LEE K, MOON Y J, LEE J Y, et al. Solar flare occurrence rate and probability in terms of the sunspot classification supplemented with sunspot area and its changes[J]. Solar Physics, 2012, 281(2): 639–650. DOI: 10.1007/s11207-012-0091-9 |

| [8] |

李泠, 崔延美, 刘四清, 等. 太阳黑子自动识别与特征参量自动提取[J]. 空间科学学报, 2020, 40(3): 315–322 LI L, CUI Y M, LIU S Q, et al. Automatic detection of sunspots and extraction of sunspot characteristic parameters[J]. Chinese Journal of Space Science, 2020, 40(3): 315–322. |

| [9] |

赵梓良, 刘家真, 胡真, 等. 一种层次化的太阳黑子快速自动识别方法[J]. 光电工程, 2020, 47(7): 39–49 ZHAO Z L, LIU J Z, HU Z, et al. A hierarchical method for quick and automatic recognition of sunspots[J]. Opto-Electronic Engineering, 2020, 47(7): 39–49. |

| [10] | NGUYEN S H, NGUYEN T T, NGUYEN H S. Rough set approach to sunspot classification problem[C] // Proceedings of the 10th International Conference on Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing. 2005: 263-272. |

| [11] | NGUYEN T T, WILLIS C P, PADDON D J, et al. Learning sunspot classification[J]. Fundamenta Informaticae, 2006, 72(1/3): 295–309. |

| [12] | COLAK T, QAHWAJI R. Automatic sunspot classification for real-time forecasting of solar activities[C] // Proceedings of the 3rd International Conference on Recent Advances in Space Technologies. 2007: 733-738. |

| [13] | COLAK T, QAHWAJI R. Automated McIntosh-based classification of sunspot groups using MDI images[J]. Solar Physics, 2008, 248(2): 277–296. DOI: 10.1007/s11207-007-9094-3 |

| [14] | LECUN Y, BOTTOU L, BENGIO Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278–2324. DOI: 10.1109/5.726791 |

| [15] | NEBAUER C. Evaluation of convolutional neural networks for visual recognition[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 1998, 9(4): 685–696. DOI: 10.1109/72.701181 |

| [16] | SCHMIDHUBER J. Deep learning in neural networks: an overview[J]. Neural networks, 2015, 61: 85–117. DOI: 10.1016/j.neunet.2014.09.003 |

| [17] | GOODFELLOW I, BENGIO Y, COURVILLE A. Deep learning[M]. Cambridge: MIT press, 2016. |

| [18] | HALE G E, ELLERMAN F, NICHOLSON S B, et al. The magnetic polarity of sun-spots[J]. The Astrophysical Journal, 1919, 49: 153. DOI: 10.1086/142452 |

| [19] | WALDMEIER M. Coronal radiation and ionospheric variations during the solar eclipse, July 9, 1945[J]. Terrestrial Magnetism and Atmospheric Electricity, 1947, 52(3): 333–338. DOI: 10.1029/TE052i003p00333 |

| [20] | CORTIE A. On the types of sun-spot disturbances[J]. The Astrophysical Journal, 1901, 13: 260. DOI: 10.1086/140816 |

| [21] | MCINTOSH P S. The classification of sunspot groups[J]. Solar Physics, 1990, 125(2): 251–267. DOI: 10.1007/BF00158405 |

| [22] | KRIVSKY L. Solar activity observations and predictions[J]. Earth-Science Reviews, 1974, 10(4): 352. |

| [23] | BORNMANN P L, SHAW D. Flare rates and the McIntosh active-region classifications[J]. Solar Physics, 1994, 150(1): 127–146. |

| [24] | FANG Y H, CUI Y M, AO X Z. Deep learning for automatic recognition of magnetic type in sunspot groups[J]. Advances in Astronomy, 2019, 2019(123): 1–10. |

| [25] | MASON J P, HOEKSEMA J. Testing automated solar flare forecasting with 13 years of Michelson Doppler Imager magnetograms[J]. The Astrophysical Journal, 2010, 723(1): 634. |

| [26] | SCHRIJVER C J. A characteristic magnetic field pattern associated with all major solar flares and its use in flare forecasting[J]. The Astrophysical Journal, 2007, 655(2): L117. |

| [27] | BOBRA M G, SUN X, HOEKSEMA J T, et al. The Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) vector magnetic field pipeline: SHARPs-space-weather HMI active region patches[J]. Solar Physics, 2014, 289(9): 3549–3578. |

| [28] |

柯大荣, 赵永恒. 一种图象传输系统及其FITS数据基本格式[J]. 现代图书情报技术, 1994, 10(2): 22–27 KE D R, ZHAO Y H. An image transport sysetem and its fits basic format[J]. New Technology of Library and Information Service, 1994, 10(2): 22–27. |