2. 新疆微波技术重点实验室, 新疆 乌鲁木齐 830011

2. Xinjiang Key Laboratory of Microwave Technology, Urumqi 830011, China

在射电天文领域,射电望远镜是接收宇宙电磁波以开展相关科学研究的观测装置[1]。射电望远镜是用反射面接收宇宙信号的一种典型应用,接收机安装于射电望远镜焦点处,用于接收射电信号[2-3]。

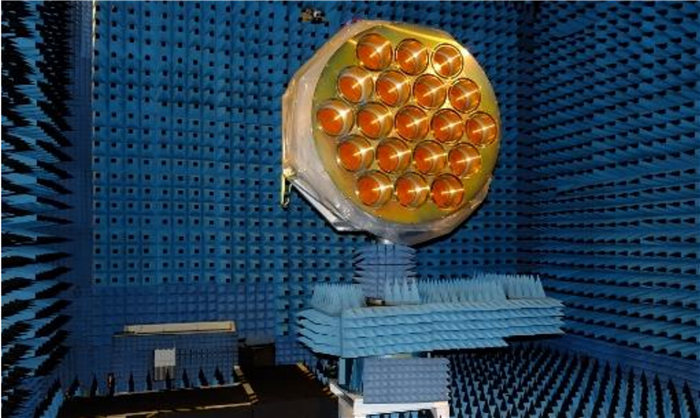

由于接收机安装到射电望远镜后,指向某一天区的波束宽度非常小,开展巡天观测效率低下,因此,焦平面接收机应运而生。焦平面接收机由于系统组成不同,馈源方式可以分为多波束馈源和相控阵馈源。前者由多个传统单波束馈源集成,各个波束之间相互分立,图 1是澳大利亚联邦科学与工业研究组织(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO)为贵州500 m口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope, FAST)研制的19波束L波段多波束馈源[4]。

|

| 图 1 FAST 19波束馈源 Fig. 1 19 beam feed for FAST |

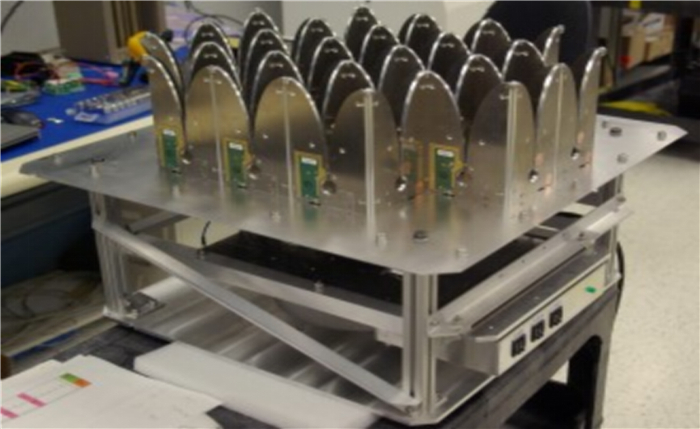

相控阵馈源是另外一种形式的焦平面接收机馈源方式。与传统的多波束馈源不同,它是由阵列天线结合后级波束合成网络组合而成,优势在于可以实现相控阵功能,即对各个阵元的幅度和相位进行调控,波束之间相互交叠,形成连续的视场覆盖,直接对某一天区范围进行电扫描,如果采用阵元复用功能的数字波束合成网络,可实现该天区范围的同时观测[5]。图 2为加拿大DRAO(Dominion Radio Astrophysical Observatory)为PHAROS(PHased Arrays for Reflector Observing Systems)研制的维瓦尔第(Vivaldi)阵元组成的相控阵馈源样机[6]。

|

| 图 2 DRAO相控阵馈源样机 Fig. 2 The prototype of phased array feed for DRAO |

鉴于相控阵馈源是一个放置于射电望远镜焦平面的小型相控阵,因此在阵列设计时,除了需要结合反射面焦面场分布及望远镜拟实现的视场以外,阵列自身的设计优化与阵列天线相似,相关的性能验证也可以参照传统相控阵进行。

1 阵列天线设计微带天线是在带有导体接地板的介质基片贴上金属薄片形成的天线[7],它易加工,成本低,馈电方式灵活,在通信领域应用广泛[8]。

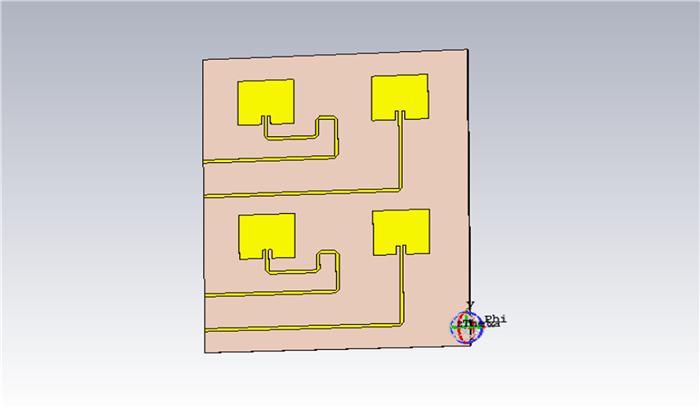

为了对相控阵馈源技术进行相关研究,对阵列天线进行设计及验证,本文根据微带贴片天线试制的便利性,设计了工作在1.27 GHz窄带的2 × 2微带贴片天线阵列,希望在此基础上开展关于阵列天线相关的性能验证,以便进一步结合反射面开展相控阵馈源的设计。图 3为阵元间距设置为0.7倍波长[9](17 cm)的2 × 2矩形排布微带贴片天线阵列模型。

|

| 图 3 1.27 GHz贴片天线阵列模型 Fig. 3 Patch antenna array model at 1.27 GHz |

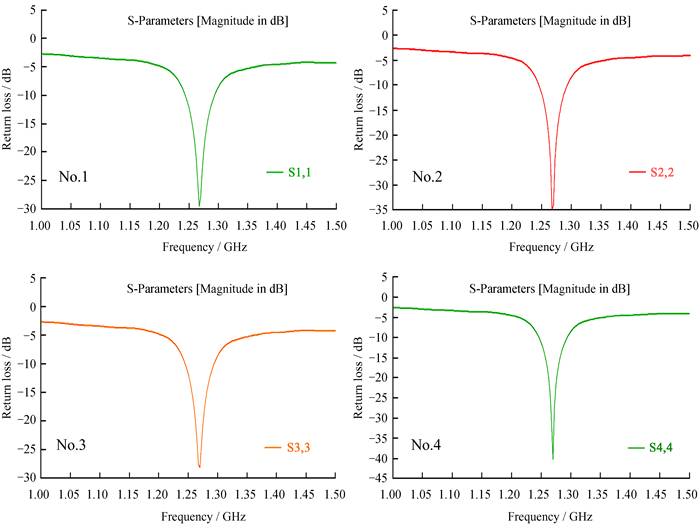

我们将阵列第1行由左至右的阵元定义为1号和2号阵元,将阵列第2行由左至右的阵元定义为3号和4号阵元。首先,仿真软件分别对4个阵元的馈电端进行回波损耗仿真,仿真结果如图 4,在1.27 GHz对应频点的S11分别为-29 dB, -35 dB, -27 dB和-40 dB。

|

| 图 4 各阵元端口回波损耗仿真结果 Fig. 4 Simulation results of return loss for each element port |

之后,我们对各阵元方向图进行仿真,图 5为各阵元E面天线方向图的仿真结果。仿真结果显示,4个阵元天线的E面方向性系数分别为5.18 dBi, 5.17 dBi, 5.25 dBi和5.25 dBi。

|

| 图 5 各阵元E面方向图仿真结果 Fig. 5 Simulation results of E-plane pattern for each element |

其次,我们对4个阵元的波束合成进行仿真。图 6为4个阵元等幅同相激励合成后的E面方向图仿真结果。由图 6可以看出,E面的方向性系数为13.1 dBi。

|

| 图 6 4阵元合成的E面方向图仿真结果 Fig. 6 Simulation result of E-plane pattern for beamforming with 4 elements |

最后,我们对该阵列进行了波束扫描仿真。图 7为该天线阵列向负方向理论偏移30°时(波束扫描负30°)的仿真结果,其中4个阵元幅度相同,2号和4号天线相位添加125°(根据1.27 GHz的工作波长、17 cm的阵元间距,以及30°的理论偏移角度计算得出)。由仿真结果可以看出,E面的主波束方向性系数为12 dBi,波束向负方向偏移了23°。

|

| 图 7 阵列波束扫描仿真结果 Fig. 7 Simulation result of beam scanning for array antenna |

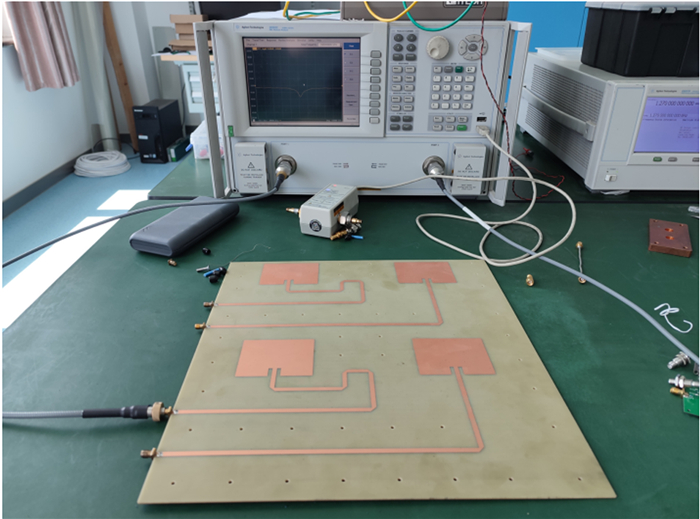

结合上述仿真模型,我们在实验室加工了4阵元微带贴片天线阵列实物,并在各馈电端口焊接了超小型版本A(SubMiniature version A, SMA)接头,天线阵列实物如图 8。之后,我们结合实验室平台对该阵列的相关性能进行验证。

|

| 图 8 4阵元微带贴片天线阵列实物 Fig. 8 The prototype of 4 elements microstrip patch antenna array |

我们利用矢量网络分析仪,将测试带宽调整为1~1.5 GHz,分别对该阵列天线4个端口的回波损耗进行测试,测试现场如图 9。

|

| 图 9 回波损耗测试 Fig. 9 The test of return loss |

各端口回波损耗测试结果如图 10。结果显示,4个端口的S11分别为-12.6 dB, -13.8 dB, -18.2 dB和-21.3 dB,和仿真结果相比(-29 dB, -35 dB, -27 dB和-40 dB)均有不同程度恶化。经对比发现,之前仿真优化的最佳工作频点为1.27 GHz,在4个端口实测中均不同程度向低频端移动,使得设计频点的S11恶化,这可能和各端口SMA接头焊接有关,但4个端口S11实测整体在-10 dB以下,基本满足回波损耗设计指标。

|

| 图 10 各阵元端口回波损耗实测结果 Fig. 10 Measured results of return loss for each element port |

我们在实验室初步搭建了一个一维方向图测试平台。该平台由信号发生器、标准增益喇叭以及一维转台组成,如图 11。其中,信号发生器工作范围在250 kHz~67 GHz,标准增益喇叭工作在0.6~6 GHz,转台可实现±250°旋转。

|

| 图 11 一维方向图测试平台 Fig. 11 Pattern test platform with one dimension |

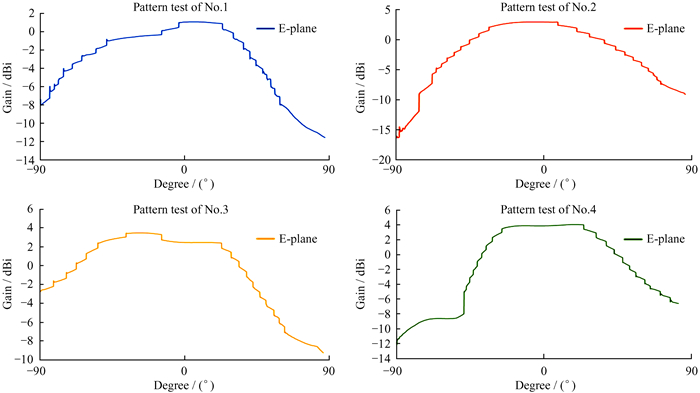

图 12为各阵元E面方向图的实测结果。从图 12可以看出,方向图增益分别为1.08 dBi, 2.96 dBi, 3.48 dBi和4.06 dBi,与仿真结果对比(5.18 dBi, 5.17 dBi, 5.25 dBi和5.25 dBi)略有下降,但方向图形状和仿真结果比较接近。

|

| 图 12 各阵元E面方向图实测结果 Fig. 12 Measured results of E-plane pattern of each element |

我们选用4条相同长度的微波电缆和一个1分6的功分器(其中2路未用的端口连接匹配负载),对该阵列进行等幅同相的波束合成,并对合成后的波束进行方向图测试,波束合成后的E面方向图测试结果如图 13。由图 13可以看出,合成后的波束增益为12.54 dBi,比仿真结果略有下降(仿真为13.1 dBi)。

|

| 图 13 4阵元合成E面方向图实测结果 Fig. 13 Measured result of E-plane pattern for beamforming with 4 elements |

最后,我们对该阵列进行波束扫描测试。按照向负方向理论偏移30°计算,利用添加延时线的方法保持1号和3号阵元微波电缆长度不变,按照相控阵波束扫描计算,2号和4号阵元需添加8.26 cm延时线以实现阵列合成波束指向偏移30°。波束扫描合成网络如图 14。

|

| 图 14 波束扫描合成网络 Fig. 14 Beamforming network for beam scanning |

波束扫描后的阵列合成方向图实测结果如图 15。由图 15可以看出,主波束的增益为11.12 dBi,虽比12 dBi的仿真结果略低,但对应的波束偏移角度为28.3°,比仿真结果(23°)更接近30°的设计值。

|

| 图 15 阵列波束扫描实测结果 Fig. 15 Measured result of beam scanning for array antenna |

结合相控阵馈源研制需求,本文设计加工了1.27 GHz时4阵元微带贴片天线阵列,并结合实验室条件对该阵列天线的回波损耗、方向图、波束合成及扫描等关键性能指标进行了测试。测试结果显示,阵列各端口S11均低于-12.6 dB,4阵元均匀激励合成后波束增益为12.54 dBi,通过为对应阵元添加理论偏移30°的延时线,实测阵列的波束扫描角度为28.3°,波束增益为11.12 dBi。虽然测试和仿真结果有一定差异,这与阵列天线装配及实验室测试环境不完善有关,但相关工作的开展为阵列天线的性能验证积累了经验,也为未来更多阵元数量的阵列天线研发打下了基础。下一步可以结合更为完善的方向图测试平台及数字波束合成网络开展相关工作,以更好地助力未来实用型相控阵馈源研发。

| [1] |

王娜. 新疆奇台110米射电望远镜[J]. 中国科学: 物理学 力学 天文学, 2014, 44(8): 783–794 WANG N. Xinjiang Qitai 110 m radio telescope[J]. Scientia Sinica: Physica, Mechanica & Astronomica, 2014, 44(8): 783–794. |

| [2] |

王凯, 陈卯蒸, 马军, 等. 射电天文毫米波接收机强度校准[J]. 天文学报, 2018, 59(5): 3–16 WANG K, CHEN M Z, MA J, et al. The amplitude calibration of radio astronomy millimeter wave receiver[J]. Acta Astronomica Sinica, 2018, 59(5): 3–16. |

| [3] |

王凯, 闫浩, 段雪峰, 等. K波段常温接收机噪声注入定标方法分析研究[J]. 天文研究与技术, 2020, 17(4): 439–445 WANG K, YAN H, DUAN X F, et al. Analysis and research on noise injection calibration method of K-band ambient temperature receiver[J]. Astronomical Research & Technology, 2020, 17(4): 439–445. DOI: 10.3969/j.issn.1672-7673.2020.04.005 |

| [4] | JIANG P, TANG N Y, HOU L G, et al. The fundamental performance of FAST with 19-beam receiver at L band[J]. Research in Astronomy and Astrophysics, 2020, 20(5): 5–32. |

| [5] | 伍洋. 射电望远镜天线相控阵馈源技术研究[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2013. WU Y. Research on phased array feed technology of radio telescope antenna[D]. Xi'an: Xidian University, 2013. |

| [6] | VEIDT B, BURGESS T, YEUNG K, et al. Noise performance of a phased-array feed composed of thick Vivaldi elements with embedded low-noise amplifiers[C]//Proceedings of the 9th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). 2015: 1-4. |

| [7] |

林昌禄. 天线工程手册[M]. 北京: 电子工业出版社, 2002: 463-519. LIN L C. Antenna engineering manual[M]. Beijing: Electronic Industry Press, 2002: 463-519. |

| [8] |

任丽红, 王浩. 一种2.4 GHz圆极化微带贴片天线的设计与实现[J]. 电子测试, 2020(22): 74–75 REN L H, WANG H. Design and implementation of a 2.4 GHz circularly polarized microstrip patch antenna[J]. Electronic Testing, 2020(22): 74–75. |

| [9] |

段雪峰, 王凯, 李健, 等. 阵列天线互耦效应研究[J]. 天文研究与技术, 2022, 19(6): 606–612 DUAN X F, WANG K, LI J, et al. Research on mutual coupling of array antenna[J]. Astronomical Research & Technology, 2022, 19(6): 606–612. |