2. 中国科学院大学天文与空间科学学院, 北京 100049

2. School of Astronomy and Space Science, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

高能量密度实验室天体物理是一门兴起于20世纪90年代的前沿交叉学科,主要依托大功率激光、磁箍缩、托克马克等装置,在实验室构造极端物理条件,模拟天体物理过程并解决相关问题。在实验室天体物理研究中,按照实验室和天体参数的范围和物理过程的类比程度,实验室与天体的研究目标之间的关系大致分为相同、相似、类似3种。“相同”是指天体环境与实验室环境相同,例如在实验室中构造与恒星内部或恒星大气等离子体的温度、密度一致的等离子体,用于研究恒星的物态方程、高温X射线热辐射的发射率、不透明度等。“相似”是指在实验室中,部分参量无法与天体环境达到“相同”的程度,但是可以将这些参量按照一定的比例进行缩放,例如一些天体运动的尺度与时标远超过实验室尺度与时标,但是描述物质的动力学方程是一致的,在一定条件下,两者的物理参数能够通过标度变换联系起来。“类似”是指目前没有找到标度变换规律,天体环境与实验室环境的现象类似,并且两者涉及的部分物理过程相同,也能将天体与实验室中的等离子体联系起来进行研究。实验室天体物理发展到今天,研究目标的范围非常广泛,包括恒星内部核反应、物态方程、天体不透明度、强辐射源附近光致电离等离子体光谱、超新星遗迹中流体力学不稳定性与无碰撞冲击波、致密天体的喷流、太阳耀斑的磁重联等。

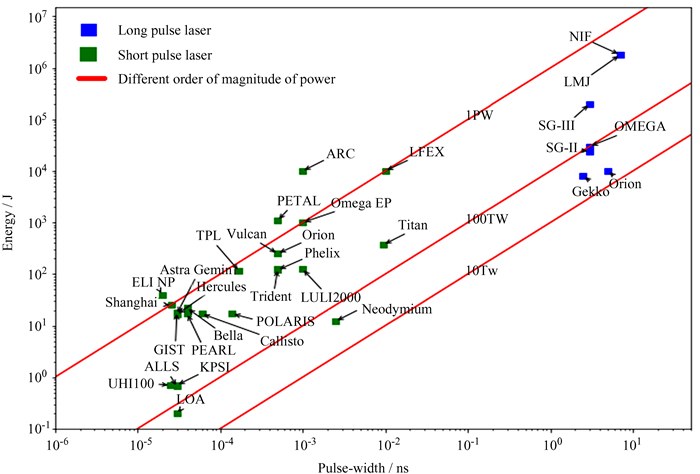

图 1展示了国际上部分高功率激光装置,功率均在太瓦(1012 W,TW)以上[1-8]。激光装置按照脉宽可分为两类:长脉冲激光器和短脉冲激光器,前者是指脉宽在纳秒量级,后者是指脉宽在皮秒或飞秒量级(10-12~10-15 s)。通常用激光的功率密度代表激光强度,即I[W·cm-2]=激光功率/焦斑面积。

近年来,短脉冲激光的功率达到太瓦甚至拍瓦量级,靶面的激光强度达1018~1020 W·cm-2甚至更高。在这样的激光强度下,电子在激光场中的振荡速度接近光速,运动处于相对论状态,因此这一类激光器也称为相对论激光器。与长脉冲激光相比,现阶段在短脉冲激光器上开展的实验室天体物理研究主要集中在“相同”和“类似”两个方面。如在实验室中发生了和天体环境中相同的核反应过程与原子过程,这类实验属于“相同”;如研究相对论物理时,侧重于将实验室中相对论粒子产量提升到天体环境的参数范围,这样的实验属于“类似”。另外,短脉冲激光器驱动高能粒子、高能辐射,也是诊断等离子体的有效方式之一。

1 实验室核天体物理核天体物理学帮助我们理解恒星演化以及解释宇宙中元素的起源和丰富程度,但其中仍有许多问题尚不清楚,例如,大爆炸核合成标准模型的预测值比实际观测到7Li同位素的丰度高3~4倍;碳超丰贫金属星金属元素增丰[9]的机制尚不能确定等。此外,同位素的核反应研究,特别是半衰期在10年到106年之间的同位素引起了人们很大的兴趣,因为这样的时间间隔很好地对应着天体演化不同阶段的时标,同时,与银河系的特征演化时间(~1010年)相比,有些同位素的半衰期又可以忽略不计。在实验室中,重现这些核合成过程,以及研究对反应截面产生较大影响的物理过程,对于研究核天体物理问题具有重要意义。开展核天体物理研究的实验平台包括重离子加速器、串列加速器、长脉冲激光器、放射性束流装置等,本文仅回顾在短脉冲激光装置上开展的相关研究。

针对宇宙锂元素问题,在俄罗斯中央精密机械研究中心的10 TW皮秒Neodim激光装置上实现了3He(d, p)4He,7Li(p, α)4He,6Li(d, α)4He和11B(p, 3α)等相关核反应,观测到了质子谱、氘核能谱和中子信号,假设中子是各向同性的,则一个激光脉冲产生的中子输出折算在4π立体角内约为700[1]。在莫斯科国立大学的飞秒激光装置上也进行了类似的实验,阈值能为2.23 MeV的反应D(γ, n)H,在激光脉冲能量为15 mJ时,每个脉冲的中子输出为0.1[1]。这些研究表明,短脉冲强激光产生的等离子体可以提供快粒子以引发核聚变反应。

欧盟超强激光装置ELI-NP的高功率激光器HPLS(中心波长815 nm,脉宽为22 fs以下时可以达到峰值功率10 PW)计划致力于等离子体环境对天体物理感兴趣的核反应影响的研究[2],这将有助于理解屏蔽效应以及其他核物理可观测的变化,比如衰变模式和不稳定状态的半衰期等。屏蔽效应是指在热等离子体环境中,原子核周围存在的电子云导致的反应截面的改变。关于屏蔽效应的争论已经存在了几十年,有时为了解释实验数据而不得不引入屏蔽效应。最近有学者提出,屏蔽效应实际上反映了核反应中的聚集效应,特别是那些涉及轻核的反应,ELI-NP的实验有望验证这一问题[2]。

实验室核天体物理学是一个快速发展的研究分支,使用太瓦以上的短脉冲激光装置可以获得发生核反应的能量密度,在实验室条件下重现大爆炸核合成的过程以及研究等离子体环境对核反应的影响等成为可能。

2 激光等离子体中空心离子的光谱学近年来,空心离子的光谱性质受到越来越多的关注。活动星系核发射复杂幂律谱形的硬X射线[10],通过光致电离过程能够产生空心离子等离子体,而行星状星云和X射线双星中的空心离子等离子体也与之密切相关。空心离子的定义不是唯一的,通常认为,因为原子或离子中K或者L壳层的电子优先于价电子被电离,在内壳层轨道上存在空缺的离子。一般来讲,价电子更倾向于通过碰撞过程变成自由电子,而对于内壳层电子,其光致电离截面反比于主量子数n3,当光子的能量超过内壳层电子的束缚能,这些电子将有机会通过光致电离过程变为自由电子。因此,当低温等离子体处于强辐射场中时,会产生复杂的空心离子光谱。下面介绍利用短脉冲激光与靶相互作用,开展空心离子光谱的研究工作。

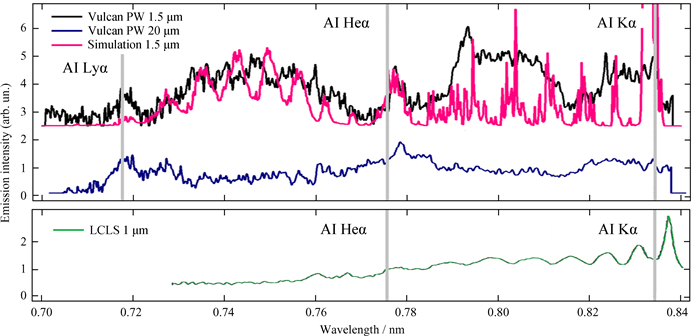

利用Vulcan拍瓦激光器分别与厚度为1.5 μm和20 μm的铝箔相互作用,开展高分辨的光谱研究[3]。实验中采用的激光能量为160 J,中心波长为1 054 nm,脉宽为0.7 ps,焦斑直径8 μm,产生最大激光强度为3 × 1020 W·cm-2,可以产生能量大于铝的K壳层电离能~1.5 KeV的光子。实验测量了具有空间分辨的光谱,光谱范围0.70~0.84 nm,覆盖多个电离态铝的K壳层光谱,其中0.73~0.77 nm之间的谱线主要来自完全没有K壳层电子的离子,即KK空心离子;0.79~0.83 nm之间的谱线主要来自KL空心离子,也就是K和L壳层上各有一个空缺。采用同样功率的激光和两个不同厚度的靶,观测的谱线都主要来自n=1→2的内壳层跃迁,而厚一些的靶所对应的空心离子发射线明显减少。

通过分析发现,高强度(如1020 W·cm-2)激光场与厚度为1.5 μm靶的相互作用过程中,产生能量约为数兆电子伏特的电子,在靶表面场的作用下,其中一部分高能电子在箔片的前后表面之间振荡,即回流过程。1.5 μm的薄箔靶对于这些相对论电子而言基本是透明的,电子通过表面等离子体场中汤姆森散射和轫致辐射过程迅速失去能量而产生X射线,形成了一个强度超过5 × 1018 W·cm-2的几千电子伏特的辐射场,X射线光子电离了离子的内壳层电子而形成空心离子。对于厚度为20 μm的箔靶,回流所需的时间比前者要长,这样造成厚靶中快电子与激光、等离子场相互作用的频率下降,从而导致X射线辐射的产生效率下降。因此,从图 2可以看到,两个厚度的靶,因为辐照等离子体的辐射场强度不同,其自发光谱的差异明显,由此也证实了这个实验是由辐射过程主导的。

除了光学激光器,加速器产生的短脉冲自由电子激光也用于研究空心离子。使用LCLS激光装置[8],脉宽为80 fs的X射线短脉冲准单色激光聚焦在厚1 μm的铝箔上,焦斑面积为9.1 ± 0.8 μm2,光子能量为1 560~1 830 eV,光强为1.1 × 1017 W·cm-2,实验观测光谱范围为1 460~1 680 eV。实验中激光脉冲的持续时间以及电子的加热、光电离和俄歇过程的时标,与原子的运动和靶的流体膨胀相比都是快过程,例如温度为150 eV的铝离子在100 fs内只能移动5 nm,远小于靶的厚度。对1 μm厚的靶而言,流体动力学膨胀时间粗略估计为20 ps,再考虑到电子-离子弛豫时间预计小于10 ps,因此可以认为这个实验条件下产生的是均匀的热温稠密物质。实验观测到了Kα谱线,通过分析可知,铝箔中的吸收过程由K壳层的光致电离主导,因为K壳层的光电离截面比L壳层和价电子的截面大10倍以上,形成K壳层空缺后,填充过程主要由KLL俄歇过程完成,从而造成了L壳层上的两个空缺。这里的X射线光子不仅是光电离过程得以发生的能量来源,而且是一个选择探针,自由电子激光的光子能量范围很窄,只对那些电离能恰好处于这个范围的离子有作用,因此, 自由电子激光的观测光谱比上面介绍的Vulcan的实验光谱显得简洁(图 2)。

短脉冲激光对于空心离子光谱学的实验来说,激光参数、靶材料以及厚度等对产生的辐射场有明显的影响,合理的组合可以产生数量大、能量高(高于靶原子K边或L边的电离能)的光子。空心离子光谱一般较为复杂,原因在于外壳层电子的排布方式繁多,造成计算中需要考虑的组态数目较大,即使计算能力有了大幅提高,对理论光谱的计算仍是一个不小的挑战。

3 相对论无碰撞冲击波冲击波普遍存在于天体环境中,如日地空间、超新星爆炸、伽马暴等。由于天体环境的密度低、抛射物质速度大,所以大部分观测到的天体冲击波是无碰撞的,即冲击波的空间尺度远远小于离子之间的库伦碰撞尺度。根据冲击波速度的大小可以分为非相对论冲击波和相对论冲击波,例如日地空间、超新星爆炸过程中产生的冲击波速度大约为1 000~10 000 km/s,是非相对论的,而伽马暴过程中产生的冲击波速度接近光速,是相对论的。天文观测发现,冲击波的形成会伴随高能粒子甚至宇宙射线的产生。通常认为幂律谱能量<1015.5eV的宇宙射线主要来自银河系内部的非相对论冲击波加速,如超新星爆炸过程,能量>1015.5eV的宇宙射线主要来自银河系外的相对论冲击波加速,如伽马暴。近年来,短脉冲激光技术的飞速发展让实验室研究相对论冲击波成为可能。

理论研究表明,相对论冲击波产生机制是上游的入射粒子在Weibel自生磁场的作用下束缚在局部区域,直至产生密度、温度、速度、压强等特征参量的跳变。伴随着冲击波的形成,入射带电粒子在湍流磁场的约束下,可以多次往返于冲击波的上下游,获得能量增益,这就是用于解释宇宙射线形成的费米(Fermi)加速机制。在实验室研究相对论冲击波产生和加速过程,首先要得到稳定存在的Weibel冲击波。Weibel不稳定性的增长率与束流粒子种类、束流速度和密度相关[4],采用高密度、高速度和低质量粒子的束流更容易激发Weibel不稳定性,诱导Weibel冲击波的形成。正负电子等离子体束流是实验室研究相对论Weibel冲击波的最理想环境,受目前短脉冲激光强度的限制,束流速度即相对论电子能量很难得到大幅度提升。提高正负电子的产额即提高束流密度是一条十分有希望的研究途径。

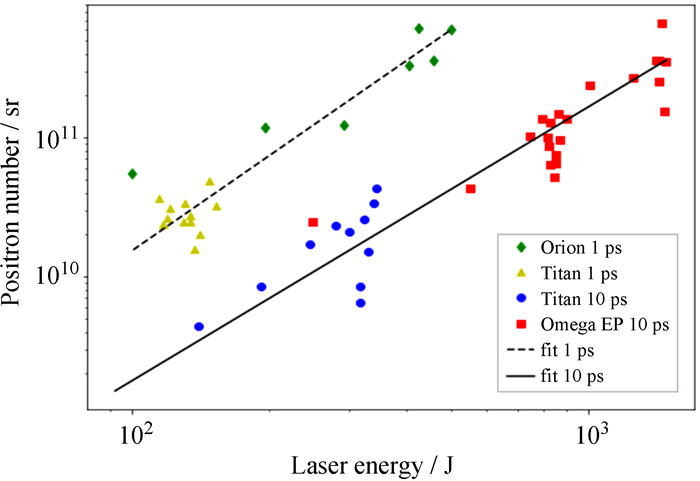

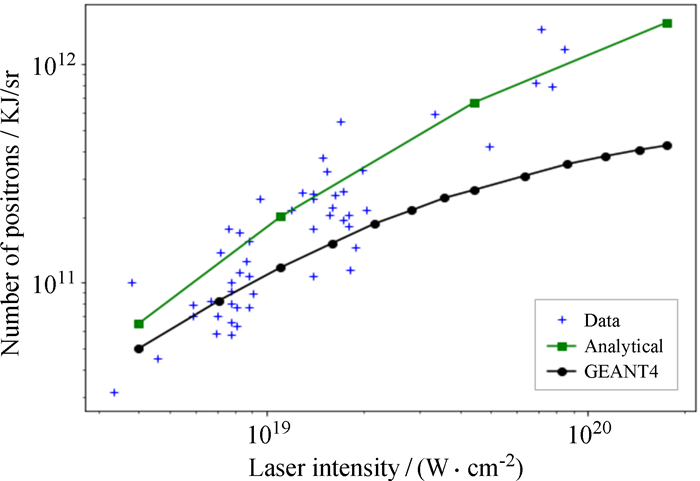

利用短脉冲激光与高Z固体靶相互作用,可以产生兆电子伏特量级的正负电子对组成的等离子体束流,其原理称为BH(Berhe-Heitler)过程,即激光与固体靶相互作用时,在靶前产生了相对论电子,相对论电子通过轫致辐射过程产生高能X射线,X射线继续辐照高Z金属靶,在高Z原子核附近产生正负电子对,每个正负电子对的能量能够达到数兆电子伏特到数十兆电子伏特。在Titan, Orion, OmegaEP短脉冲激光装置上的实验[4],通过BH方法将正负电子的产量提高了30倍,达到1011/kJ,但是,产生的相对论速度正负电子对的数量仍然达不到相对论无碰撞冲击波研究所需要的量级。通过分析数据得到正电子产率与激光能量之间是非线性关系,但在实验参数范围内,产量与能量的二次方成正比。实验使用了两种不同脉宽的激光,发现更短的脉宽导致光强更高、产生的正电子数更多,如图 3。我们对实验结果进行了理论分析,预测了更高能量激光设备会增加正负电子对的产量。我们通过用不同的模型模拟发现,对于1 mm厚的金靶,随着激光强度升高,正负电子对的产量也会升高,当激光强度达到2 × 1020 W·cm-2时,产量达到最高,随着激光光强继续升高,虽然整体正电子产量仍然增加,由于最初产生相对论电子的能量过高,产生正电子的效率反而变低,如图 4。

目前,相对论无碰撞冲击波的实验室研究处于“如何产生达到相对论无碰撞冲击波所需的物理条件”阶段,并取得了阶段性的进展和可期待的结果。文[4]通过模拟预测了在1020 W·cm-2光强附近的正电子产量,期待理论或者实验得到更高光强下正电子产量的数据。

4 激光等离子体诊断方法利用短脉冲激光和靶相互作用产生的辐照源对等离子体状态进行照相诊断,可以得到丰富的物理信息。目前实验室诊断等离子参数常用的照相技术有两种:(1)X射线背光照相技术;(2)质子照相技术。前者对等离子密度、温度更加敏感,主要测量流体不稳定性和冲击波传输等物理过程引起的等离子体密度和温度变化;后者对电磁场更加敏感,可以对等离子体中电磁场的动态过程进行诊断,如磁场的产生(比尔曼电池效应)、磁场的耗散和能量转化(磁重联)等物理过程。等离子体照相技术的时空分辨率取决于短脉冲激光和靶相互作用的物理过程,一般时间分辨能力与所产生辐照源的激光脉宽(飞秒或者皮秒)相当,空间分辨能力取决于产生辐照源的空间尺度,约为10 μm。

下面具体介绍两种照相技术的工作原理及应用。首先是X射线背光照相技术,短脉冲激光和靶相互作用产生很强的X射线辐射,转化效率大约为10-4~10-5[5],当X射线在穿过光厚介质时(高密度等离子体),受穿透深度的影响,部分X射线沉积在等离子体中,因此强度发生改变,通过比较透射强度与初始强度的变化可以给出等离子体密度温度信息。例如在LULI2000装置上,研究人员在实验室模拟白矮星吸积伴星时产生的物质流与白矮星相互撞击的物理过程,实验中采用皮秒短脉冲激光分别与不同靶材料相互作用产生不同能段的Kα线作为背光源(如表 1),对等离子体的动态演化过程进行成像。高马赫数(M=5-10)的等离子体流[5]与铝平面靶相互作用后产生了反向激波,同时观察到了一些小尺度(几十微米)的结构。这些细微结构之所以能够在实验中观测到,是因为所采用的X射线背光照相技术具有优于30 μm的空间分辨能力。

当X射线通过光薄介质时,可以近似认为强度不会发生改变,但是相位会发生显著改变,利用X射线相位改变来诊断等离子体的密度分布,即X射线相衬成像(X-ray Phase-Contrast Imaging, XPCI)。X射线相衬成像是基于密度梯度引起的X射线光子的相位改变,故同步加速器和自由电子激光是X射线相衬成像的理想平台,因为这些装置可以产生高流量、高能的相干辐射。随着短脉冲激光的出现,利用非相干的X射线同样可以实现相衬成像。在德国重离子研究所(German Center for Heavy Ion Research)的PHELIX激光器[6]上,研究人员利用短脉冲激光产生的X射线辐照源对冲击波结构进行了相衬成像测量,能量为25 J、脉宽为0.5 ps、波长为1.06 μm的短脉冲激光以5 μm的焦斑聚焦到钨丝上,靶面光强约为6 × 1019 W·cm-2,产生的相对论电子在钨丝中传输时会通过轫致辐射产生X射线;另一束激光(25 J, 2 ns, 1.06 μm)与塑料靶相互作用产生冲击波向靶内传输。实验结果可以很清楚地显示密度界面处的相位变化,同样条件下,传统的X射线成像则无法提供相同水平的细节,说明X射线相衬成像比X射线成像对密度的变化更敏感,意味着它可以在同一测量中探测不同密度的区域,即使在低X射线流量下也能观察到冲击波结构中的微小细节,对于研究界面的流体动力学过程非常有用,比如R-M(Richtmyer-Meshkov)和K-H(Kelvin-Helmholtz)不稳定性的研究。

短脉冲激光与靶相互作用除了产生X射线外还可以产生高能质子,质子照相技术就是利用高能质子穿过带有电磁场的等离子体区域后,传输轨迹受电磁场的影响发生改变,最终被探测介质记录。通过分析记录介质上的质子通量的空间分布反推其传输轨迹的改变,最终反演电磁场的空间位型以及强度分布等信息。目前最常用的质子源产生方式是短脉冲激光聚焦到平面靶上通过靶后鞘层场加速机制将质子加速到兆电子伏特量级。研究人员利用OMEGA EP上1 ps、300 J的短脉冲激光与20 μm厚的铜靶相互作用产生质子辐照源,对长脉冲打靶产生的自生磁场进行高分辨的成像诊断,成功观测到了由比尔曼电池效应产生的围绕在打靶区域附近的环形磁场[7]。基于磁重联中磁场的拓扑结构,研究人员巧妙地利用该环形磁场设计实验,高分辨的质子照相技术对磁重联物理过程进行了测量,揭示了激光驱动磁重联的典型特征。

将短脉冲激光用于等离子体诊断技术,具备高的时空分辨能力,对快速演化过程有着不可替代的诊断作用,在实验室天体物理领域,不仅对流体运动、冲击波结构、不稳定性发展等开展精细观测,而且对辐射过程也有诊断潜力。

5 结论和展望短脉冲激光器在实验室天体物理领域有独特的优势,比起长脉冲激光器,在相同的激光能量条件下,缩短脉宽可以将激光功率提高到拍瓦量级,将激光强度提高到1023 W·cm-2量级,大大提高了实验室环境的能量密度与功率密度。短脉冲激光与靶相互作用产生相对论电子,继而产生X射线、伽马射线、高能质子、正负电子对等,显著拓展了实验室天体物理的研究对象和参数范围。本文主要讨论的核天体物理、空心离子光谱、相对论无碰撞冲击波以及诊断方法,目前,短脉冲激光器正处于一个快速的发展阶段,我们应抓住这一机遇,结合其他实验装置,充分发挥短脉冲激光的优势,开展相关的理论与实验研究。目前,国际上更高功率的短脉冲激光器正在相继建设中,如欧洲的欧盟超强激光装置,中国的10 PW(上海张江高科技园区)和100 PW(广东中山光子科学中心)超强激光装置,随着下一代更高功率的短脉冲激光器问世,必将进一步提高实验室环境的参数范围,研究更极端天体环境中的物理过程。

| [1] | BELYAEV V S, ZAGREEV B V, KEDROV A Y, et al. Laboratory modeling of big bang nucleosynthesis using powerful laser facilities[J]. Laser Physics, 2017, 27(6): 066001. DOI: 10.1088/1555-6611/aa684e |

| [2] | WILLIAMS T. Development of the diamond detector based real-time monitoring system for the ELI-NP gamma beam source[D]. Paris: University of Paris Saclay, 2018. |

| [3] | COLGAN J, ABDALLAH J, J r, FAENOV A Y, et al. Exotic dense-matter states pumped by a relativistic laser plasma in the radiation-dominated regime[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(12): 125001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.125001 |

| [4] | CHEN H, FIUZA F, LINK A, et al. Scaling the yield of laser-driven electron-positron jets to laboratory astrophysical applications[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(21): 215001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.215001 |

| [5] | BRAMBRINK E, BATON S, KOENIG M, et al. Short-pulse laser-driven x-ray radiography[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2016, 4(3): e30. |

| [6] | ANTONELLI L, BARBATO F, MANCELLI D, et al. X-ray phase-contrast imaging for laser-induced shock waves[J]. Europhysics Letters, 2019, 125(3): 35002. DOI: 10.1209/0295-5075/125/35002 |

| [7] | GAO L, NILSON P M, IGUMENSHCHEV I V, et al. Precision mapping of laser-driven magnetic fields and their evolution in high-energy-density plasmas[J]. Physical Review Letters, 2015, 114(21): 215003. DOI: 10.1103/PhysRevLett.114.215003 |

| [8] | VINKO S M, CIRICOSTA O, CHO B I, et al. Creation and diagnosis of a solid-density plasma with an X-ray free-electron laser[J]. Nature, 2012, 482(7383): 59–62. DOI: 10.1038/nature10746 |

| [9] |

张世琳, 李海宁, 赵刚. 碳超丰贫金属拐点星的搜寻与丰度分析[J]. 天文研究与技术, 2020, 17(1): 27–38 ZHANG S L, LI H N, ZHAO G. Searching for carbon-enhanced metal-poor main-sequence turnoff stars and the abundances analysis[J]. Astronomical Research & Technology, 2020, 17(1): 27–38. |

| [10] |

张燕, 马力, 杨星, 等. AGN子类的硬X射线光变曲线功率谱幂率指数的分布差异[J]. 天文研究与技术, 2020, 17(1): 8–12 ZHANG Y, MA L, YANG X, et al. Differences in power law index distribution of hard X-ray light curves of AGN subclasses[J]. Astronomical Research & Technology, 2020, 17(1): 8–12. |