2. 福建师范大学地理科学学院, 福建 福州 350007;

3. 广州大学物理与电子工程学院, 广东 广州 510006;

4. 中国科学院国家天文台, 北京 100101

2. School of Geographical Sciences, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;

3. School of Physics and Electronic Engineering, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China;

4. National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

天文学是六大基础学科之一,在人类社会发展中占据重要地位。中国天文学会普及工作委员会指出:对中学生来说,天文学是一门适合培养科学兴趣、培养创新素质、树立科学宇宙观的学科[1]。然而,天文教育在我国教育体制(特别是在中小学阶段)中一直处于弱势地位,在2017年之前六大基础学科中唯有天文学没有作为一门独立的课程在我国中小学开设,因此课外天文科普教育成为中小学生获得天文知识的重要途径[2]。

万维天文望远镜(WorldWide Telescope, WWT)自2008年诞生以来,深受国内外天文爱好者、天文科普工作者的欢迎,作为一个功能强大的虚拟天文台或者称作天文科学数据库,万维天文望远镜具备良好的天文教育功能,基于该平台的天文科普开发能够营造良好的学习环境,提供新颖的学习资源,是天文科普教育的重要组成部分和极具价值的利器。

目前我国天文科普教育相关的研究成果不多,且主要侧重于课程教学,更缺乏区域横向对比的阐述和分析。本文旨在总结万维天文望远镜在我国天文科普方面的应用现状及其区域发展差异,揭示目前存在的问题与不足,提出促进万维天文望远镜科普推广的相关措施与建议,为我国中小学天文科普活动提供参考,推动我国天文科普事业的发展。

1 万维天文望远镜在国内的发展历程 1.1 万维天文望远镜引入与推广的发展概况万维天文望远镜在中国的发展是紧跟世界步伐的。大数据计算机科学家GRAY博士于2001年在《Science》杂志上发表论文,首次将“万维天文望远镜”的理念公诸于世[3],次年便受邀访问国家天文台,把“WorldWide Telescope”这一理念介绍给中国同行。2008年5月,万维天文望远镜以实体软件的形式正式面世,次月在我国著名的天文科普杂志《天文爱好者》上以新闻快讯的方式呈现给国内大众。《天文爱好者》七月刊更是刊登了国家天文台崔辰州博士撰写的《天文学的GS-WWT时代》[4],把万维天文望远镜进一步详细地介绍给国内读者。

2009年是万维天文望远镜在国内推广的重要时期,在2009国际天文年的大背景及中国长江日全食盛典的叠加效应作用下,国内掀起了天文热的浪潮,万维天文望远镜作为新技术、新亮点得到重视和应用。《天文爱好者》在当年的“2009国际天文年增刊”中刊登了微软研究院徐艳博士和国家天文台崔辰州博士共同撰写的文章《WWT,为您助力IYA2009》,同时在封底刊登了万维天文望远镜的大幅宣传海报,将国内万维天文望远镜宣传推上一个新高潮。由国家天文台和微软研究院联合申请的科普项目“基于WWT平台的天文科普展览与e-Science理念普及教育”也在同年获得国家自然科学基金委员会资助,这意味着以万维天文望远镜为代表的信息化天文科普教育活动得到官方的认可与支持。同年11月,由中国虚拟天文台与微软研究院合作完成的“WWT北京社区(WWT Community Beijing)”正式上线,成为万维天文望远镜官方中文门户,为中文用户提供各种信息和资源[5],国内用户制作的优秀漫游作品也可以通过这个网站与万维天文望远镜全球社区进行网络分享。

自2010年,围绕万维天文望远镜的科普教育实践活动开始在国内逐步开展,其中最具代表性的是“万维天文望远镜天文教师培训”与“宇宙漫游制作大赛”。全国性的万维天文望远镜教师培训活动主要由国家天文台、微软亚洲研究院、华中师范大学等单位联合开展,是目前国内最高规格的全国万维天文望远镜人才培训活动,也是国内为数不多的专门的天文科普教育培训活动。自2010至2017年,8年间在全国5省市分别举办了7次全国教师培训活动(2012年开展了新疆专区培训活动,但不在本研究的统计范围),吸引了来自全国各地的老师、科普工作者及资深天文爱好者的参与。

截至2017年,由国家天文台牵头,国内共开展过3届全国万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛。这是目前国内最高规格的万维天文望远镜漫游创作比赛,为国内的天文爱好者打造了展示与分享漫游作品的平台,促进了国内宇宙漫游作品的资源开发与传播。与此同时,在广东天文学会的组织下,广东省2015、2016连续两年开展了大学生万维天文望远镜宇宙漫游制作比赛。

1.2 国内万维天文望远镜相关配套资源的兴起专门为万维天文望远镜设计的互动式数字天象厅在国内逐渐建立起来。目前,中国大陆互动式数字天象厅的落成达到7家,简要情况见表 1。基于万维天文望远镜的天文科普教育有了专门的落脚点和开展途径,使得万维天文望远镜在国内的科普教育应用与推广如虎添翼。

| 落成时间 | 所属单位 | 备注 |

| 2013年10月 | 重庆市九龙坡区石新路小学 | 国内首座互动式数字天象厅 |

| 2014年10月 | 北京师范大学 | 国内高校首座互动式数字天象厅 |

| 2016年10月 | 华南师范大学附属中学 | 国内中学首座互动式数字天象厅 |

| 2016年12月 | 国家天文台沙河站 | 无 |

| 2017年01月 | 河北师范大学博物馆 | 无 |

| 2017年12月 | 武汉市洪山区张家湾小学 | 无 |

| 2018年09月 | 西华师范大学 | 无 |

另一方面,在国家天文台及相关单位工作人员的努力下,2017年11月,由国家天文台信息与计算中心主任崔辰州博士担任丛书主编的《互动式天文教学指导丛书》小学卷——《小学天文教学:教师用书》[6]正式出版发行。2018年2月,《小学天文教学:教师用书》配套漫游课件上线开放共享,同月,中国虚拟天文台万维望远镜(个人版)软件正式发布(图 1)。这一系列宝贵的成果标志着国内基于万维天文望远镜平台的天文科普教育开始有了系统化、规范化的指导,开启了符合我国国情的天文科普教育新纪元。

|

| 图 1 中国虚拟天文台万维望远镜(个人版)用户界面 Fig. 1 User interface of WWT by China-vo (Personal Edition) |

天文科普的发展离不开人才力量,同样也需要丰富的多媒体资源提供支持。下面将从极具代表性的三大实践活动——万维天文望远镜人才培训活动、万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛以及国内首届全国大学生天文创新作品竞赛来分析基于万维天文望远镜平台的国内天文科普现状以及存在的问题。

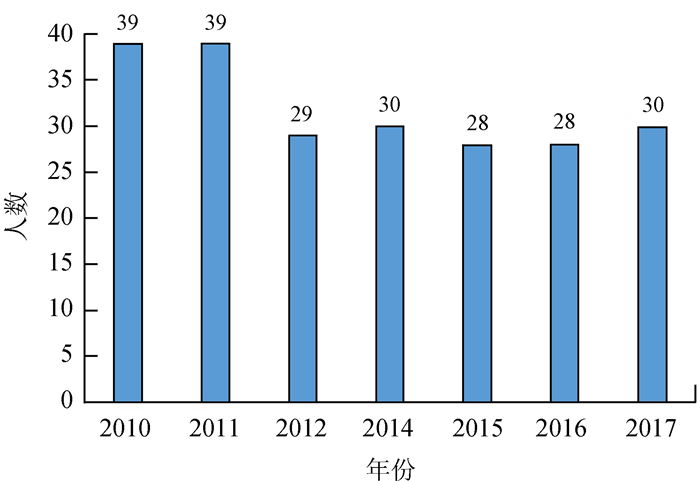

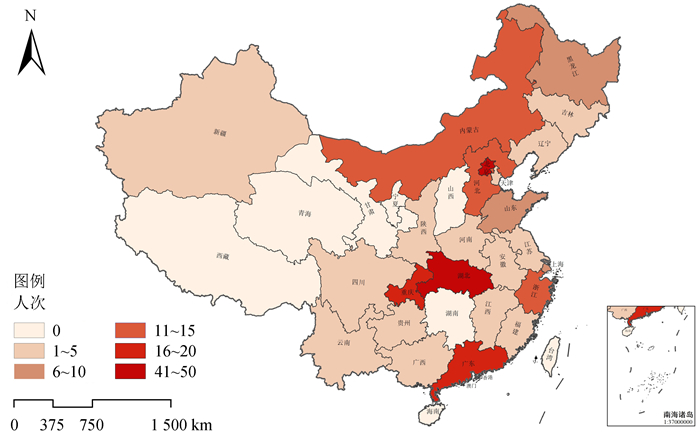

2.1 从历年国内万维天文望远镜教师培训看发展现状及区域发展差异自2010至2017年,国内共举办了7次全国万维天文望远镜教师培训活动,总计223人次,单年最高的是2010和2011年,有39人;最低的是2015及2016年,为28人,如图 2,可以看出多年来全国万维天文望远镜人才培养活动规模不大但稳定持续开展。从区域横向对比来看,历年参加万维天文望远镜教师培训总人次最多的地区是北京,有49人次,占总人数比重约22.0%;湖北次之,有42人次,占比18.8%。但与此同时,有10个省区(甘肃、海南、湖南、宁夏、青海、山西、台湾、西藏、澳门、香港)的总参加人数为0,除了重庆、广东、河北、内蒙古、浙江以外,其余省份的总参加人数均为个位数(图 3)。此外值得关注的是只有北京、河北、武汉3个省市每年有人员参加该培训活动,其他省市连续性不强甚至出现从来没有人员参加的情况。

|

| 图 2 2010~2017年万维天文望远镜全国教师培训活动参加人数 Fig. 2 Number of participants of WWT national teacher training |

|

| 图 3 2010~2017年万维天文望远镜全国教师培训活动参加者分布图 Fig. 3 Geographic distribution of participants of WWT national teacher training activities from 2010 to 2017 |

由此可以看出,国内基于万维天文望远镜平台的天文科普发展在人才培养与储备方面稳步持续发展,为我国天文科普发展提供了宝贵的人才资源。但是也存在显著的区域发展差异,参加培训的人员主要来自国内较发达地区,并且高度集中在北京和湖北两个省市,这与培训活动主办方所在地有密切的联系,这点本文不详细展开讨论。而对于一些不太发达的地区,参加培训人员极少甚至出现空白的情况,在人才储备方面不利于该地区的天文科普教育发展。

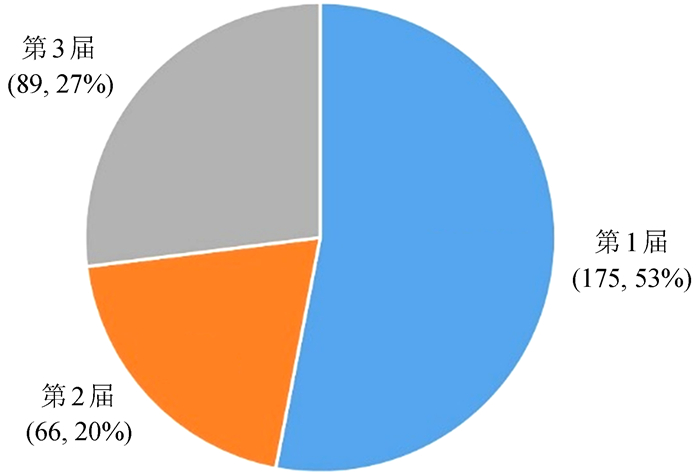

2.2 从历届万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛看发展现状及区域发展差异自2010至2017年,国内共开展过3届全国万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛。总共有330件参评的漫游作品,第1届数量最多,有175件,占历届总数的53%;第3届次之,有89件,占历届总数的27%;第2届最少,为66件,占20%(图 4)。

|

| 图 4 历届全国万维天文望远镜漫游制作大赛作品数量 Fig. 4 Quantity of production of all previous national WWT "Tours" design match |

值得注意的是,在第1届万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛中,来自湖北的作品有152件,占该届作品总数的86.9%,相对于其他省份占据统治地位。其中有历史的特殊性——因为当万维天文望远镜正式进入国内后,湖北武汉华中师范大学面向全校学生率先开展了基于万维天文望远镜平台的三个层次的天文教学[7]。参加课程的学生利用万维天文望远镜完成了课程作业或任务,积累了大量的漫游作品。国内首届宇宙漫游制作大赛启动时,在赛会宣传和老师介绍下,这部分作品成为当届比赛作品的最重要来源。

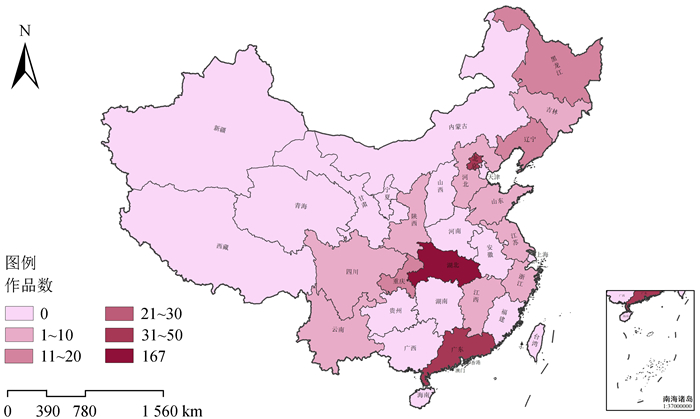

在3届万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛中,参赛的330件作品分别来自15个省市,其中湖北以167件作品数领先于其他省市,北京和广东分别以46和35件作品紧随其后,辽宁、黑龙江、重庆、江西、河北位于第三梯队,吉林、江苏、山东、陕西、四川、云南、浙江7省均有1~3件作品参赛,其余19个省市的作品数为0(图 5)。

|

| 图 5 第1至第3届全国万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛作品来源地分布图 Fig. 5 Geographic distribution of production of national WWT "Tours" design match (1st-3rd) |

自万维天文望远镜进入中国以来,从数量上看,宇宙漫游作品的制作正在稳步推进,为国内天文科普教育提供了良好的资源保障。但不可忽视的是,从历届宇宙漫游制作大赛的作品来源地看,国内基于万维天文望远镜平台的天文科普确实存在较大的区域发展差异。3届比赛的全部漫游作品仅来源于15个省市,而且主要集中于北京、重庆、广东、湖北、辽宁、黑龙江6省市,存在19个省份作品空缺的情况,说明在国内万维天文望远镜的科普应用活跃范围不大,存在较大的区域差异。

2.3 从首届全国大学生天文创新作品竞赛看发展现状及区域发展差异2017年9月至12月,由中国天文学会主办,中国天文学会普及工作委员会、中国天文学会教育工作委员会承办的首届全国大学生天文创新作品竞赛顺利开展。这是国内首个面向大学生的全国天文主题创新创作型比赛,由天文科技创新与科普创新两大类构成。

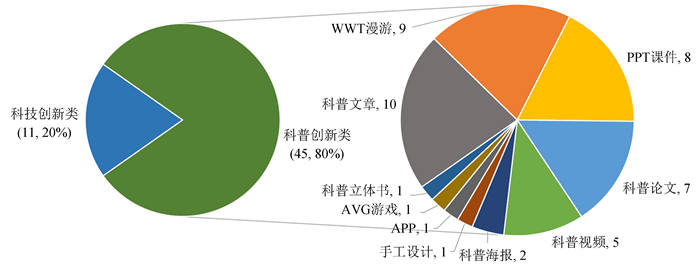

本届竞赛总共收录初赛作品56件,其中天文科普创新类作品45件,占作品总数的80%。天文科普创新类作品类型较为丰富,又可细分为十大类别,其中万维天文望远镜漫游作品数量为9件,占科普创新类作品总数的20%(图 6)。由此可以看出,国内高校学生的天文科普创新思路较为开阔,天文科普创作形式较为丰富,其中基于万维天文望远镜的天文科普创作和应用方式占据较为重要的地位。但不管是万维天文望远镜漫游还是其他类型的天文科普作品,在国内也存在显著的区域差异,45件作品仅来源于15个省市,其中的9件万维天文望远镜漫游作品分别来源于6个省市,广东最多,山东次之,说明除了极少数省份,国内高校开展万维天文望远镜科普创作的热烈风气尚未形成。

|

| 图 6 2017年首届全国大学生天文创新作品竞赛作品类型(CAIC) Fig. 6 Type of production of 1st Chinese undergraduate Astronomical Innovation Contest |

在国内基于万维天文望远镜的天文科普持续发展的同时也存在不少问题,不可忽视。首先是区域发展差异方面。历年来围绕万维天文望远镜及其科普应用的实践活动活跃区域主要集中在北京、湖北、广东、重庆等少部分省市而远远没有在全国普遍推广,基于万维天文望远镜平台的天文科普发展存在显著的区域差异。专门的人才以及万维天文望远镜科普教育资源开发的欠缺让该区域的天文科普教育发展受到相当程度的制约。

其次是万维天文望远镜相关推广活动方面。目前国内主要依靠由国家天文台牵头主办的一年一次的全国天文教师培训活动进行万维天文望远镜人才培训,且每次培训规模不大,难以满足庞大的数字化天文科普教育人才的需求。再者万维天文望远镜宇宙漫游制作大赛开展数量较少,频率较低,十年间仅举办了3次全国性大赛,无法保持对万维天文望远镜漫游作品创作的持续吸引力和刺激性,难以形成强大的影响力,使得万维天文望远镜的推广普及作用大打折扣。

最后是科普资源方面。天文科普的健康可持续发展离不开丰富的素材和资源,除了2018年2月首次推出的《小学天文教学:教师用书》及其配套的漫游课件,目前国内并无系统化、规模化的基于万维天文望远镜的天文科普素材和资源,而由宇宙漫游制作大赛产生的作品质量参差不齐,主题杂乱,不利于基于万维天文望远镜的天文科普教育的大规模推广和应用。对此应当重视与反思,努力寻找适当的应对措施和途径,积极推动我国天文科普教育事业的发展。

3 基于万维天文望远镜平台的天文科普推广措施与建议 3.1 增强在大数据背景下基于科学数据的科普教育意识随着社会和科学技术的发展,人类获得的数据量呈几何增长,进入了大数据时代。美国国家科学委员会和科学院指出:大量真实数据的累积给科学教育带来了前所未有的促进作用[7]。对此国内教育及科普工作者必须提高对科学数据的重视程度,增强基于科学数据的科普教育意识,主动探索对科学数据有效利用的途径和方式,并积极转化到教育科普活动中,有利于深化教育改革,适应国家信息化发展的新目标和新要求。

以观测为主要研究手段的天文学已经成为一门数据密集型和数据驱动的科学[8],开展天文科普教育离不开对天文科学数据的有效利用。而万维天文望远镜作为虚拟天文台的化身,为教育工作者和学习者提供了一个强大的基于科学数据的教育环境[9]。相关部门及组织单位应进一步加强推广基于科学数据的科普教育理念,为全国各地的天文科普教育工作者提供更多了解万维天文望远镜的机会和途径,依托新理念、新技术更高效地开展天文科普活动,逐步缩小国内天文科普发展的区域差异。

3.2 加强人才培养,紧跟数据驱动的天文科普教育的时代步伐“人才是第一资源”,天文科普教育活动更离不开人才的力量。数据驱动的天文科普教育的时代已经到来,2017年,国际天文学联合会(IAU)跨委员会联合工作组“数据驱动的天文学科普教育(Data Driven Astronomy Education and Public Outreach, DAEPO)工作组”组建完成。这是在国际天文学联合会现有的五十多个工作组之中唯一一个由中国天文学家——国家天文台崔辰州研究员出任主席的工作组,这将为提升我国天文科普教育的国际地位铺平道路[10]。对基于万维天文望远镜平台的天文科普在国内推广是个极其有利的契机,其中人才的培养是重中之重。

(1) 将万维天文望远镜引入高校教学活动,与天文、物理、地理专业课或公选类课程相结合,发挥高等院校的人才效应,为我国天文科普教育事业发展培养强大的后备人才。因为高等院校是教育和科研的中心,更应利用自身科技成果丰富、科研人才聚集和实验平台先进等优势,勇于承担起科学普及的重任[11]。

(2) 利用各级政府科普专项资金对万维天文望远镜人才培训活动进行资助,适当加大培训规模和频率,减轻参加培训人员的经济负担(特别是对欠发达地区的资助鼓励),让更多有意投身或已经投身于天文科普的老师有机会接触和学习最新的天文科普教育理念及方法,尽量缩小人才资源的区域分布差距。

(3) 继续稳步推进全国性培训活动,每年可设置寒假及暑假两次活动,加快先进科普教育理念在国内的传播,并且保证活动举办地的多样性,才能更好地发挥培训活动的宣传和推广作用,吸引和培养当地优秀天文科普教育人才,缩小区域发展差异。同时开展区域性的培训活动,可由参加过全国培训活动的人员进行分享和传授,在当地营造良好的天文学习环境,促进基于万维天文望远镜的天文科普教育活动在全国遍地开花。

(4) 兼顾在职老师与天文科普工作者及高校科普志愿者在参加培训人员中的比例,因为就目前来看,由于中小学天文课程的欠缺,使得课外的天文科普教育成为我国中小学生获得天文知识的重要途径[2]。万维天文望远镜人才培训的主办方要引导更多的天文科普工作者及高校科普志愿者参加学习,帮助他们掌握数据驱动的天文科普教育方法和技术,在实践中推广应用,有效推进我国天文科普教育工作。

3.3 鼓励基于万维天文望远镜的天文科普作品创作与推广 3.3.1 推动各层次的万维天文望远镜漫游创作比赛,引导中小学生参与万维天文望远镜漫游创作比赛旨在打造一个可以让全国天文爱好者展示自己天文科普创作的独特理念、思路、方法以及方便交流创作心得的平台,营造良好的天文科普氛围。逐步提高并稳定全国万维天文望远镜漫游创作比赛的开展频率,缩短单个比赛的活动时长,利用暑假在线上完成比赛,减轻参赛人员的负担。与此同时,各地天文相关单位要积极组织开展区域性万维天文望远镜漫游创作比赛,一是通过比赛的热点加强对天文的宣传,并以此为契机落实万维天文望远镜的天文科普应用(可以将获奖漫游作品在当地中小学、少年宫、文化宫或科技馆进行展播),为公众提供一个耳目一新的天文接触途径,推动当地的天文科普教育。二是可以为全国比赛进行预选,提高比赛效率,形成品牌效应,扩大宣传和推广范围,缩小国内天文科普教育的区域发展差异。

万维天文望远镜漫游创作比赛为中小学开展基于项目学习的探究性实践活动提供了良好的机会和平台。为了通过漫游作品表达自己或团队的想法,学生需要完成“确定主题”、“寻找资料”、“撰写脚本”、“操作万维天文望远镜软件制作漫游”、“匹配背景音乐及旁白”等一系列步骤或任务。在实践的过程中学生需要借助多种资源,调动沟通能力、观察能力、计算能力、推理能力、空间想象能力、音乐欣赏能力等诸多智能,这些不同才智的组合体现了个体的真正智力[12],充分体现了建构主义学习理论及多元智能理论的特点,响应和落实了国家教育改革的新要求,有利于在中小学普及基于科学数据的教育理念,激发学生的天文兴趣与探索热情,培养学生的数据利用意识和信息处理能力,是目前在全国范围推广天文科普的重要方式。

3.3.2 发挥高校人才资源,开展系统化、结构化的万维天文望远镜漫游作品创作习总书记在2012年全国科普开放日主会场上指出:“高校不仅抓教学、抓科研,还要抓科技普及。高等院校蕴藏着开展科普教育活动最为丰富的人才资源,在面向社会公众开展科普活动方面具有不可替代的优势。”[11]

当地相关单位应积极组织引导,明确漫游作品开发框架,设立基于万维天文望远镜的天文科普开发专题甚至是专门的项目。利用高校的人才资源,组建专门的漫游创作项目组或者在自愿的前提下由高校天文或科技辅导社团承担专项工作。为高校天文爱好者和科普志愿者多提供一条实现自我价值、参与我国天文科普事业的道路,也在保证质量的前提下激发更多漫游作品的创作,为万维天文望远镜的天文科普教育提供充足的结构化资源和素材,满足学习者和教育者日益增长的文化需求,推动我国天文科普教育事业的发展。

3.3.3 万维天文望远镜平台下结合虚拟现实技术的天文科普创新万维天文望远镜支持连接互动设备,在与虚拟现实(Virtual Reality, VR)头盔搭配使用下可以得到沉浸式体验,能够带给用户前所未有的感觉,增强用户的天文学习体验,提高天文学习兴趣。国外已经有不少天文馆和学校在虚拟现实头盔等交互设备中应用万维天文望远镜的实践案例[13],但目前国内较为少见。

因此,需要虚拟现实专业人员与万维天文望远镜专业人员加强合作,将虚拟现实技术与万维天文望远镜相结合,充分发挥万维天文望远镜的强大功能,创新基于万维天文望远镜平台的天文科普应用模式和方法。通过形式的创新和良好的使用体验吸引更多的用户,满足人民群众多样化的文化需求。同时利用虚拟现实的热点强化有关万维天文望远镜的宣传,增加天文的受众,在国内营造良好的天文普及氛围和环境,为我国的天文科普增添新的发展动力。

3.3.4 建立漫游作品库,利用新媒体平台拓宽万维天文望远镜的推广途径科学不能娱乐化,但科普可以通过让人喜闻乐见的方式进行,需要打破人们对科普活动固有的枯燥呆板印象,可以依靠信息时代的新型媒介,尽管万维天文望远镜自带漫游探索及社区板块,用户可以在里面分享及浏览漫游作品,但是目前国内天文受众面小,万维天文望远镜软件使用者不多,传播较为封闭。必须跳出这个固有的圈子,主动与人民群众喜闻乐见的其他传媒形式相结合,努力拓宽万维天文望远镜的宣传和传播途径,扩大推广范围,进而缩小区域的发展差异。

(1) 保证漫游资源是高质且丰富的,相关负责单位应建立和完善漫游作品库(包括原格式的以及转换为普通视频格式的漫游作品),在严格把关的前提下保持对漫游作品的收集和更新。在此基础上可以通过相关网站和微信公众号平台开放资源。让更多人有机会接触到万维天文望远镜,体验耳目一新的天文科普。

(2) 在万维天文望远镜人才培训活动方面,更加开放地进行网络直播,让更多的同道中人拥有学习基于万维天文望远镜的天文科普新方式的机会,增大培训活动的效益和作用。

(3) 尝试打造天文科普的网红主播(团队),在教育直播平台上定期分享数据驱动的天文科普教育大背景下的国内外天文科普教育最新动态,传授万维天文望远镜的使用技巧及科普教育应用的方法。

(4) 加强与高校及科普教育机构的合作,设计打造以天文知识普及为主,围绕万维天文望远镜软件使用、漫游作品创作、实践应用等方面的网络课程(慕课),可以在一定程度上解决目前我国中小学天文课程缺乏以及天文教师人员不足的问题。

4 结论本文通过对万维天文望远镜进入中国十年来的发展历程,特别是对国内围绕万维天文望远镜开展的相关实践活动如万维天文望远镜人才的培训与培养、万维天文望远镜漫游作品的创作与比赛等进行的深入的访谈调查与文本分析,得出以下结论:

(1) 总体来看,国内万维天文望远镜人才培养活动较少,万维天文望远镜天文科普资源不足,并且存在显著的区域发展差异,主要表现为历年围绕万维天文望远镜及其科普应用的活跃区域主要集中在北京、湖北、广东、重庆等少数省市而远远没有在全国普遍推广。

(2) 现代科学教育离不开对科学数据的有效利用,“数据驱动的天文学科普教育”理念已经在国际上得到认可和推广,也将成为我们开展天文科普教育的重要指导思想和理论。

(3) 在总结国内万维天文望远镜发展的问题和不足的基础上,从“增强和落实基于科学数据的科普教育意识”、“加强人才培养”、“鼓励基于万维天文望远镜的天文科普作品创作与推广”三方面提出了一系列针对性的推广措施与建议,为我国天文科普教育活动特别是中小学天文科普活动的开展提供借鉴和参考。

致谢: 本文得到中国虚拟天文台和中国天文数据中心提供的数据资源和技术支持。中国虚拟天文台(China-VO)是以国家天文台为代表的中国天文界及合作伙伴共同打造的一个网络化科学研究和科普教育资源平台,得到中国科学院科研信息化专项、国家自然科学基金、科技部国家科技基础条件平台、北京市科委科技专项等的资助,以及阿里云、微软研究院、浪潮集团、中科曙光、北龙泽达、锐捷网络等合作伙伴的大力支持。

| [1] | 李鉴, 高健, 刘萍. 从科普期刊看我国近年天文教育的发展[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2005, 41(3): 322–324 DOI: 10.3321/j.issn:0476-0301.2005.03.036 |

| [2] | 林勇勇, 潘文彬, 李红宾, 等.大学生志愿者参与中小学生天文科普教育的作用研究[J/OL].当代教育实践与教学研究, 2016(11): 39[2018-09-28]. http://www.cqvip.com/QK/71881X/201611/7000085178.html. |

| [3] | SZALAY A, GRAY J. The World-Wide Telescope[J]. Science, 2001, 293(5537): 2037–2040. DOI: 10.1126/science.293.5537.2037 |

| [4] | 崔辰州. 天文学的GS-WWT时代[J]. 天文爱好者, 2008(7): 63–67 |

| [5] | 万昊宜, 乔翠兰, 齐锐, 等.万维望远镜在中国[EB/OL]. (2018-02-12)[2018-09-28]. http://wwt.china-vo.org/resources/WWTInChina-v2018.pdf. |

| [6] | 乔翠兰, 李珊珊, 杜康玉. 小学天文教学:教师用书[M]. 北京: 科学普及出版社, 2017. |

| [7] | 乔翠兰, 崔辰州, 郑小平, 等. 基于真实数据的天文教学实践探索[J]. 大学物理, 2013, 32(6): 48–51 DOI: 10.3969/j.issn.1007-2934.2013.06.013 |

| [8] | 万望辉.天文科学数据共享政策及基于科学数据的科普教育研究[D].武汉: 华中师范大学, 2015. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1015442844.htm |

| [9] | QIAO C L, ZHENG X P, CUI C Z, et al. Science data based astronomy education[C]//2nd International Conference on Education Technology & Computer. 2010: 519-523. |

| [10] | 王军礼. 崔辰州:"数据驱动的天文科普"人生[J]. 科学中国人, 2017(31): 38–39 |

| [11] | 张玮光. 高校科普工作的创新与实践——以南开大学科普工作为例[J]. 天津科技, 2017, 44(12): 109–111 DOI: 10.3969/j.issn.1006-8945.2017.12.032 |

| [12] | 王琴.基于WWT平台的天文教学模式研究[D].武汉: 华中师范大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10511-1016260622.htm |

| [13] | ROSENFIELD P, FAY J, GILCHRIST R K, et al. AAS WorldWide Telescope: seamless, cross-platform data visualization engine for astronomy research, education, and democratizing data[DB/OL]. (2018-05-11)[2018-09-28]. https://doi.org/10.3847/1538-4365/aab776. |