2. 中国地质大学, 湖北 武汉 430074;

3. 云南省地震局, 云南 昆明 650224

2. University of Geosciences of China, Wuhan 430074, China;

3. Seismological Bureau of the Yunnan Province, Kunming 650224, China

2013年4月20日8时02分(北京时间),我国四川省雅安市芦山县发生了7.0级地震,这是自2008年5月12日四川汶川8.0级地震以来,四川省发生的又一次破坏性大地震,地震发生后有关科技工作者已陆续对其展开研究。本着不断总结经验、教训,以提高预测水平,本文从地震事件的可公度性和四川地壳密度测量两方面的结果来看,如果当时这两者能够很好地结合起来,就能够准确地预测这次地震发生的时间和地点。在2011年3月11日日本东北部海域发生9级地震以后,利用可公度性原理,分析了近年来发生在世界各地的大地震,发现这些地震发生的时间具有可公度性,且它们基本上发生在其时间轴的可公度值点上。

1 发震时间的预测 1.1 可公度性

可公度性是自然界的一种秩序,所以是一种信息系[1]。“可公度性” (Commensurability)一词,最早由提丢斯和波特提出,他们注意到太阳系星体围绕轨道运行天体的“平均运动”与其到轨道中心的主星的距离有关,并利用数学的数量给出“平均运动”的经验关系式,后成为著名的提丢斯-波特定则[2, 3]。

我国著名地球物理学家翁文波研究了提丢斯-波特定则,并首先指出,地震发生的时间具有可公度性,把这一首先是由天文学家提出的可公度原理应用于重大自然灾害的预测,使之发展成为一种已被国内外学者在自然灾害预测中广泛使用的理论[4]。可公度也可定义:

在2011年3月11日日本东北部海域发生9级地震以后,利用可公度性原理,分析了近年来发生在世界各地的大地震,发现这些地震发生的时间具有可公度性,且它们基本上都发生在其时间轴的可公度值点上[5]。在该文中,分析了20世纪以来川滇块体信息的可公度性(见表 1)。

| No. | 地震发生日期 | Xi+1-Xi /year | K | KΔX/year | Xi+1-KΔX/year | |

| YMD | year | |||||

| 1 | 19131221. | 1913.97 | ||||

| 2 | 19170731. | 1917.57 | 3.60 | 1 | 2.44 | 1.16 |

| 3 | 19230324. | 1923.22 | 5.65 | 2 | 4.88 | 0.77 |

| 4 | 19250316. | 1925.20 | 1.98 | 1 | 2.44 | -0.46 |

| 5 | 19330825. | 1933.64 | 8.44 | 3 | 7.32 | 1.12 |

| 6 | 19360427. | 1936.32 | 2.68 | 1 | 2.44 | 0.24 |

| 7 | 19410516. | 1941.37 | 5.05 | 2 | 4.88 | 0.17 |

| 8 | 19420201. | 1942.08 | 0.71 | 0 | 0.00 | 0.71 |

| 9 | 19480525. | 1948.40 | 6.32 | 3 | 7.32 | -1.00 |

| 10 | 19500203. | 1950.09 | 1.69 | 1 | 2.44 | -0.75 |

| 11 | 19520930. | 1952.75 | 2.66 | 1 | 2.44 | 0.22 |

| 12 | 19550414. | 1955.28 | 2.53 | 1 | 2.44 | 0.09 |

| 13 | 19601109. | 1960.85 | 5.57 | 2 | 4.88 | 0.69 |

| 14 | 19670830. | 1967.66 | 6.81 | 3 | 7.32 | -0.51 |

| 15 | 19700105. | 1970.01 | 2.35 | 1 | 2.44 | -0.09 |

| 16 | 19710428. | 1971.32 | 1.31 | 1 | 2.44 | -1.13 |

| 17 | 19730206. | 1973.09 | 1.77 | 1 | 2.44 | -0.67 |

| 18 | 19740511. | 1974.35 | 1.26 | 1 | 2.44 | -1.18 |

| 19 | 19760823. | 1976.64 | 2.29 | 1 | 2.44 | -0.15 |

| 20 | 19790315. | 1979.20 | 2.56 | 1 | 2.44 | 0.12 |

| 21 | 19810124. | 1981.06 | 1.86 | 1 | 2.44 | -0.58 |

| 22 | 19881106. | 1988.84 | 7.78 | 3 | 7.32 | 0.46 |

| 23 | 19890425. | 1989.31 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0.47 |

| 24 | 19950712. | 1995.52 | 6.21 | 3 | 7.32 | -1.11 |

| 25 | 19960203. | 1996.09 | 0.57 | 0 | 0.00 | 0.57 |

| 26 | 20080512. | 2008.36 | 12.27 | 5 | 12.20 | 0.07 |

| 可公度值 | 2.44 | |||||

| 平均值 | -0.03 | |||||

| 标准偏差(σn-1) | 0.70 | |||||

在表 1中,ΔX是可公度值,第1列是序号,第2列是用年月日表示的地震发生的日期,第3列是用年和年的小数表示的地震发生的时间,第4列是相邻两次地震Xi+1 与Xi之间的时间间隔,第5列K是该两次地震之间相距的可公度值的倍数,第6列是K与可公度值ΔX的乘积,第7列是第4列与第6列的差,即根据可公度性得到的预测误差。

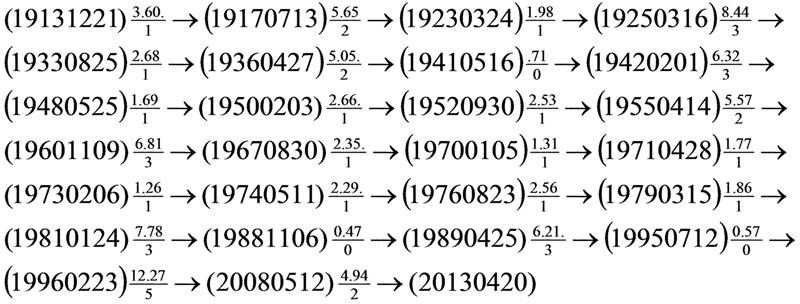

为了便于理解,本文给出了图 1,在图 1中,地震发生的日期(年×10 000+月×100+日)在括号内,带有箭头横线上的数字就是该相邻两次地震间的时间间隔,其下面是K的数值,即根据可公度性预测,后一次地震应该是发生在它的时间轴上距前一次地震K倍的可公度点上。

|

| 图 1 自1 900.0以来川滇块体地震信息的可公度性 Fig. 1 A figure showing the commensurability of earthquakes in the Sichuan-Yunnan block since 1900.0 |

从表 1可以看出,川滇块体地震可公度值等于2.44年,当K=2时,则可得:

2013-04-20=2008.36+2.44×2=2013y3m29d+22天,

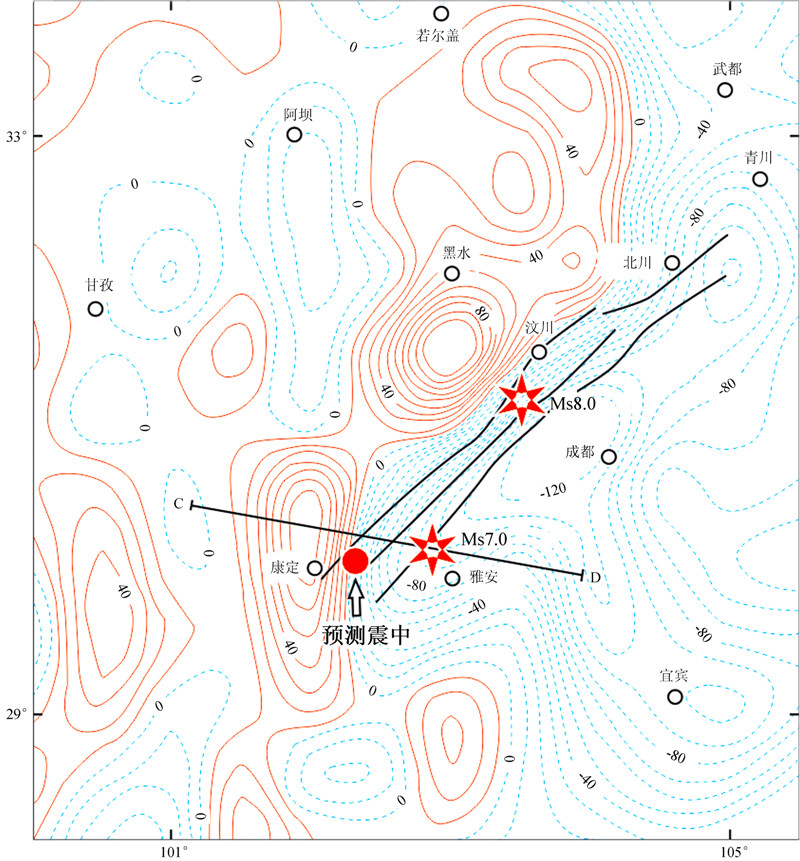

根据卫星重力异常反映的地壳密度异常变化图,自2009年以来,曾佐勋曾经多次在给博士生讲授地震监测预测课程内容时提出四川下一个大震在雅安与康定之间的预测。2012年11月25日在北京工业大学地震研究所召开的中国地球物理学会天灾预测专业委员会议上,讨论中国西南地区中期预测地点时,他再次重申了这一观点(见图 2)①(① 曾佐勋,王杰,2013. 雅安地震:一个成功的中期预测案例,网络出版时间:2013-05-03),并且在2012年6月26日回复张建国的电子邮件中具体指出预测位置是雅安与康定之间的泸定北东附近(私人电子邮件)。

|

| 图 2 雅安地震震中,预测震中,汶川地震震中,龙门山断裂带及其与2~360阶卫星重力异常的关系(引自曾佐勋,王杰(2013)[6],卫星重力异常资料据费琪[6, 7]) Fig. 2 A map showing the locations of the actual epicenter and the predicted epicenter of the Ya’an earthquake. The epicenter of the Wenchuan earthquake,the Longmenshan fault zone,and gravity anomalies with orders from 2 to 360 from satellite measurements are also plotted to show their relationships to the Ya’an earthquake. The epicenter locations are adapted from Zeng Zuoxun and Wang Jie,2013[6]. The data of gravity anomalies are from Fei Qi[6, 7] |

这一震中位置预测主要依据两方面的分析:

(1)雅安西侧与汶川两地,具有两个特征相同的独立的卫星重力局部高异常梯度突变区间(图 2),都是处于中地壳高导低速层的边缘靠四川盆地一侧(即剖面上的尖端位置)。

(2)汶川(Ms8.0)巨震只是释放了龙门山断裂带北东段的能量和应力,这导致能量和应力在龙门山断裂带南西段,特别是南西端与重力异常突变叠加区(即中上地壳密度突变区)的加速积累和集中。

3 关于震级本文的表 1,实际上采用的是龙小霞等人于2006年用五元可公度式预测汶川地震所用的地震目录[8],所以有少数地震小于7.0的。实际上,在引潮力与全球大地震等文[9, 10]中早已指出,根据恩达尔的分析,大于等于7.0以上的地震目录才是可靠的[11],而大于8.0的地震又太少了,小于7.0的地震又由人类活动所诱发,所以,讨论和分析基本上是针对大于等于7.0的地震,所预测的也就必然是大于等于7.0的地震。曾佐勋预测的雅安大震,就是指大于7级而小于8级的地震(大于8级称为巨震),其依据是雅安的卫星重力异常梯度次于汶川的卫星重力异常梯度(图 2)。

4 结束语(1)地震预测必须走多手段综合分析预测之路,如果震前能够很好地将川滇块体的可公度性分析与该地区的卫星重力异常分析结果结合起来,就能有效地预测这次地震。

(2) 地震的发生似乎是偶然的,其实不然,它是必然性寓于偶然性中。就本例而言,从川滇块体的可公度性分析,将有一大地震发生于2013年;而从地壳密度分布图分析,将有一大地震发生于雅安市西侧,所以无论从时间还是地点来讲,这个地震的发生是必然的。

(3)人类的历史就是从必然王国向自由王国发展的历史,只要能够坚持不断地总结经验和教训,就会有所发现,有所前进,地震预测这个世界性的科学难题[12, 13],最终必将被人们攻克。

致谢:中国地球物理学会天灾预测专业委员会顾问、英籍华人陈一文博士给予了很多帮助,对此表示衷心感谢。

| [1] | 翁文波.可公度性[J]. 地球物体学报, 1981, 24(2): 151-154. Weng Wenbo. Commensurability[J]. Acta Geophysica Sinica, 1981, 24(2): 151-154. |

| [2] | Nietro M M. The Titius-Bode law of planetary distances: its history and theory[M]. New York: Pergamon Press, 1972. |

| [3] | 中国大百科全书编辑委员会<天文学>编辑委员会. 中国大百科全书天文学[M]. 上海: 中国大百科全书出版社, 1980. |

| [4] | 翁文波. 预测论基础[M]. 北京: 石油工业出版社,1984. |

| [5] | Hu Hui, Han Yanben, Su Youjin, et al. Commensurability of earthquake occurrence[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2013, 70-71: 27-34. |

| [6] | 费琪. 壳幔物质流变的底辟作用孕育大地震-卫星重力资料的证据[J]. 地学前缘, 2009, 16(3): 282-293. Fei Qi. Major earthquakes by rheological diapirism of crust-mantle material-evidence from satellite gravity data[J].Earth Science Frontiers, 2009, 16(3): 282-293. |

| [7] | 费琪. 汶川大地震的深部构造特征[J]. 工程地球物理学报, 2008, 5(4): 387-395. Fei Qi. Characters of deep structure for Wenchuan earthquake[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2008, 5(4): 387-395. |

| [8] | 龙小霞, 延军平, 孙虎, 等. 基于可公度方法的川滇地区地震趋势研究[J]. 灾害学, 2006, 21(3): 81-84. Long Xiaoxia, Yan Junping, Sun Hu, et al. Study on earthquake tendency in Sichuan-Yunnan region based on commensurability[J]. Journal of Catastrophology, 2006, 21(3): 81-84. |

| [9] | 胡辉, 韩延本, 尹志强. 全球大地震的引潮力检验[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2008, 5(4): 420-423. Hu Hui, Han Yanben, Yin Zhiqiang. Test of the tidal effect on great earthquakes all over the world[J]. Astronomical Research & Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2008, 5(4): 420-423. |

| [10] | 胡辉, 韩延本, 李语强, 等. 全球大地震与月亮交点潮的相关研究[J]. 天文研究与技术——国家天文台台刊, 2014, 11(3): 317-322. Hu Hui, Han Yanben, Li Yuqiang, et al. A study of the correlation of lunar nodal tides with global high-magnitude earthquakes[J]. Astronomical Research & Technology——Publications of National Astronomical Observatories of China, 2014, 11(3): 317-322. |

| [11] | Engdahl E R, Villaseñor A. Global seismicity: 1900-1999[M]//Lee H K, Kanamori H, Jennings P C, et al. International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology. Amsterdam: Academic Press, 2002. |

| [12] | Geller R J, Jackson D D, Kagan Y Y, et al. Earthquakes cannot be predicted[J]. Science, 1997, 275(5306): 1616-1617. |

| [13] | Wyss M. Why is earthquake prediction research not progressing faster? [J]. Tectonophysies, 2001, 338(3-4): 217-223. |