| 水平荷载作用下桩基础与桩筏基础承载性状数值模拟对比 |

桩筏基础和桩基础作为承担上部结构荷载的形式,对二者的力学性能进行对比研究具有重要的意义。李晓勇等采用臼式连接法将桩顶与承台连接,发现可以有效降低甚至消除桩顶弯矩[1]。郑刚等研究了不同构造形式下桩顶与筏板之间的相互作用,得出了桩顶与筏板接触前,桩顶预留净空的桩筏基础工作性状与刚性桩复合地基相似;桩顶与筏板接触后,工作性状与常规桩筏基础相似[2]。李帆等通过ABAQUS建立带筏板的双桩模型,得出当长径比增加时,桩体荷载分担比随之增大[3]。罗如平等研究了桩筏基础荷载分担及沉降特性,得出筏板的荷载分担能显著降低桩基用量,桩数降为原设计1/3左右时,基础沉降不会显著增加[4]。蒋刚等研究了桩筏基础荷载分担百分比与总荷载的关系,以及桩间距对桩筏基础结构性能的影响,得出分担比的不同是承载主体不同的量化表现,筏板内力分布由整体弯曲过渡到以局部弯曲为主[5-6]。王伟等采用遗传算法研究了桩径对桩筏基础沉降的影响,认为桩长对桩径优化结果影响显著,而筏板厚度对桩径优化结果影响不大[7]。Kumar等在黏聚力较小的土体中采用3×3群桩桩筏模型进行了数值分析,得出在桩-筏刚性连接的情况下,桩的最大正弯矩在桩顶附近,最大负弯矩出现在桩深的1/3中段;桩-筏铰接时,桩顶弯矩为零,距桩顶1/3深度处的正弯矩最大[8]。文献[9-11]对桩基础和筏板基础进行了分析,结果表明桩筏基础借助桩向深层传递荷载,竖向应力增量从桩端向下减小,筏板柔度增加60%;对于松散-密实砂土,筏板水平荷载分担比例相应降低75%~ 65%。众多学者通过研究发现桩筏基础受竖向荷载作用下的承载机理与桩基础明显不同,桩筏基础中由于筏板与土体的相互作用,充分发挥了桩间土的承载能力,从而能够减少桩体的用量,且可以较好地控制沉降。但对于水平荷载作用下桩筏基础与桩基础的研究较少,两者的水平承载性有何异同点尚未明确。

本文在对非连接式桩筏基础水平受力机理的研究基础之上,发现设置垫层可显著减小桩身内力[12]。并继续探析桩基础与桩筏基础的水平位移、弯矩和剪力、桩周土的变化规律,有利于促进桩基础与桩筏基础的理论研究与工程应用。

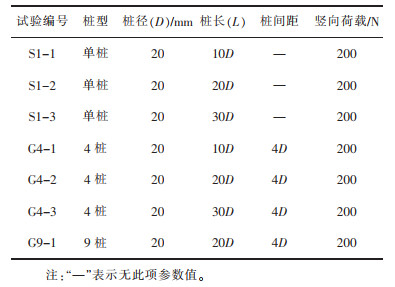

1 模型试验设计模型试验以相似理论为理论依据,即在实验室内有限条件情况下,通过对工程实际结构进行一定比例的放大或缩小,模拟出不同工况下可能出现的现象,并对此进行探究,分析各工况下桩基础和桩筏基础水平位移、桩身内力分布及桩周土变化规律。表 1所列为具体的试验安排和所需材料的参数。

|

|

表 1 桩基础与桩筏基础试验分组安排 |

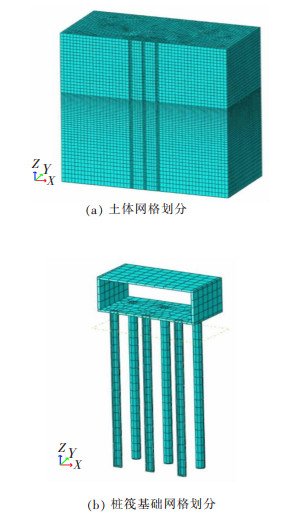

在岩土工程分析中,岩土体由于应力应变关系具有非线性、弹塑性等特点,因此本次模拟土体本构模型采用Mohr-Coulomb模型。ABAQUS模拟软件中Mohr-Coulomb模型适用于单调荷载下的颗粒材料,广泛应用于求解极限承载力及稳定等问题。本文参照模型试验条件,运用有限元软件ABAQUS模拟分析桩基础和桩筏基础水平承载特性。建模分析时需考虑模型试验中模型桩及模型槽实际尺寸,按照轴对称建模原则,取1.0 m(长)×0.5 m(宽)×1.0 m(高)。

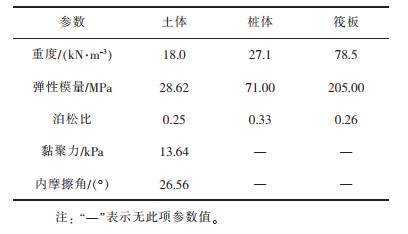

桩筏基础模型及桩周土体物理参数与试验相同。土体选用弹性模型结合Mohr-Coulomb模型,桩身模型材料为铝合金,筏板为Q235钢材,均选用线弹性模型,具体参数如表 2所列。接触面法向属性为硬接触,切向属性为罚函数算法。针对本次数值分析选用的土体和实体材料,本次模拟选用八结点线性六面体单元(C3D8)划分网格,具体划分网格大小设置为0.02 m。网格划分如图 1所示。

|

|

表 2 土体、桩体和筏板材料参数 |

|

| 图 1 模型网格划分示意 |

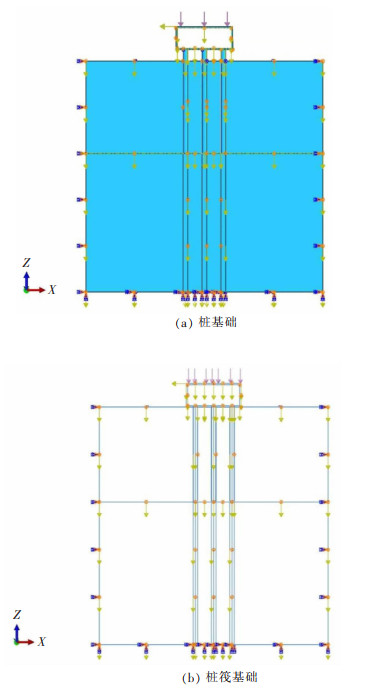

对模型结构施加对应荷载,竖向荷载通过Pressure类型施加,竖向荷载为3 472 Pa,具体荷载值见表 3。以G9-1组为例,桩基础和桩筏基础受力简图如图 2所示。

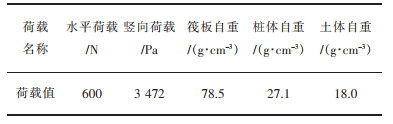

|

|

表 3 9-2组试验荷载值 |

|

| 图 2 模型受力示意 |

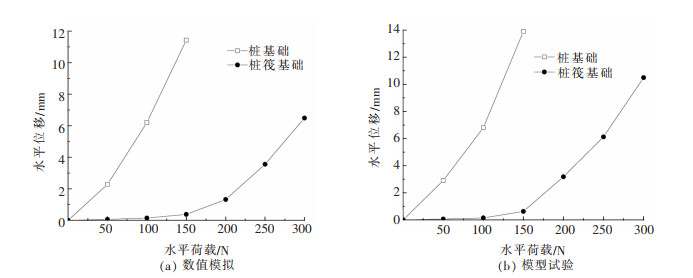

选取试验组S1-1、S1-2、S1-3,绘制单桩工况下桩基础和桩筏基础的水平荷载-位移曲线及埋置深度-水平位移对比图,具体如图 3、图 4所示。由图 3可以看出,不论是模拟试验,还是模型试验,桩基础的水平位移随荷载的增大呈线性增长,桩筏基础在荷载小于150 N时的水平位移变化较小,整体趋势呈抛物线变化;在相同荷载下,桩基础的水平位移明显大于桩筏基础,并且随荷载增大,二者水平位移的差值越大。模拟的数值略小于模型试验结果,这是由于试验中土体是人工压实,存在一定的误差,符合实际情况。

|

| 图 3 水平荷载-位移曲线(400 mm桩长) |

|

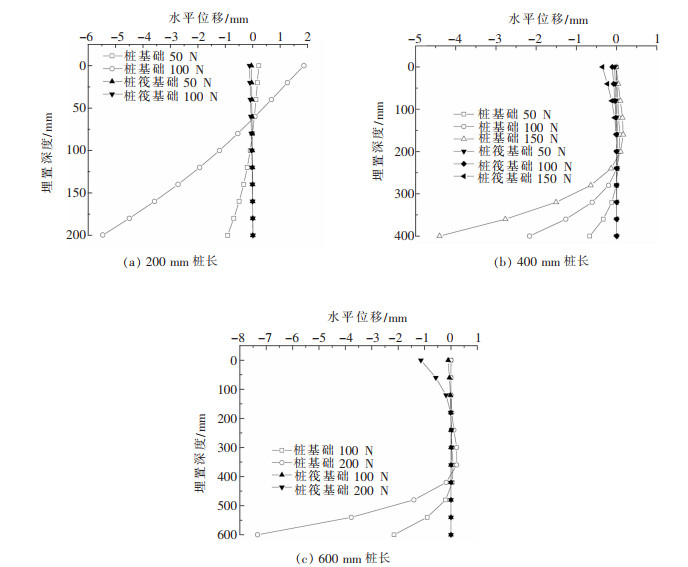

| 图 4 桩身位移曲线 |

图 4(a)中桩长为200 mm,桩基础桩身整体位移呈线性变化,表明整桩发生旋转破坏,旋转中心距桩底70 mm处,并对桩底的扰动较大,但桩筏基础的位移变化很小。图 4(b)中桩长为400 mm,桩基础桩身变形整体可分为两部分,桩底至200 mm处桩身呈现正向位移,200 mm至桩顶呈负向位移,旋转中心位于桩底。桩筏基础整体变形也可分为两部分,埋深220 mm处桩身呈现正向位移,220 mm以下呈负向位移,土体扰动区仍大部分集中在桩顶前后侧和桩底后侧。图 4(c)中桩长为600 mm,桩基础桩身变形分为三部分,自桩底至180 mm处水平位移为0,桩身稳定未发生变形,180~390 mm处桩身呈正向变形,390 mm至桩顶呈现负向变形,该规律表明桩身旋转中心位于180 mm处。桩身弯矩包含两个反弯点变形,桩身对桩周土扰动主要体现在桩顶前后侧。桩筏基础桩身变形也分为三部分,自埋深480 mm处水平位移为0,桩身稳定未发生水平向变形,240~480 mm处桩身呈正向变形,240 mm以上呈现负向变形,该规律表明桩身变形中心位于480 mm处,桩身弯矩包含两个反弯点变形。对比图 4中3幅图可以得出,在同种荷载作用时桩基础的水平位移明显大于桩筏基础;在水平荷载为100 N时,不同桩长桩筏基础的水平位移小于0.5 mm,变化并不大。对比桩基础,桩筏基础的水平位移在1~3 mm之间变化。由于桩基础在受荷过程中仅有桩身承担,而桩筏基础上的筏板会接触到土体,筏土接触面的摩擦作用有效减小了桩筏整体的水平位移。

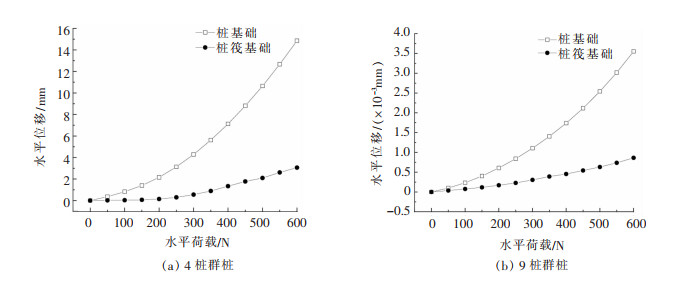

2.2.2 群桩桩身变形规律对比分析图 5模拟的土体为正常固结土,可见荷载-沉降(Q-S)曲线基本规律相同即呈现为抛物线;图 5(a)中4桩工况下桩基础的水平位移明显大于桩筏基础的最大位移,桩基础荷载从0变化到600 N,其水平位移变化了0.015 mm;桩筏基础荷载从0变化到600 N,其水平位移变化了0.003 1 mm,桩基础的最大水平位移是桩筏基础的4.85倍。图 5(b)中9桩工况下桩基础与桩筏基础的规律与4桩基本一致,桩基础荷载从0变化到600 N,其水平位移变化了0.003 5 mm;桩筏基础荷载从0变化到600 N,其水平位移变化了0.000 8 mm,桩基础的最大水平位移是桩筏基础水平位移的4.11倍,并且水平位移的最大值都有明显的下降。由模拟总结可知9桩基础较4桩基础更加稳定,桩筏基础稳定性优于桩基础,桩数的增多会缩小桩基础和桩筏基础水平位移的差值。

|

| 图 5 群桩水平荷载-位移曲线 |

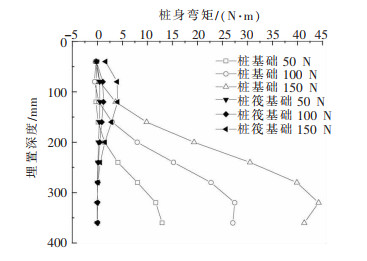

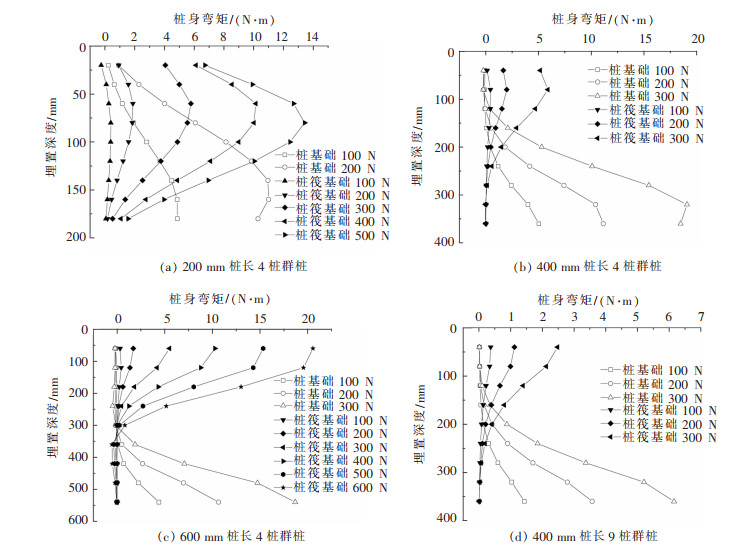

为进一步探究桩身内力变化特性,对桩基础和桩筏基础模拟试验结果进行对比,选取最左侧桩绘制桩身弯矩图。单桩弯矩如图 6所示,桩基础与桩筏基础的桩身弯矩在出现的位置和数值大小上都有很大的差别,桩基础中的桩身最大弯矩均出现于桩顶附近,桩筏基础的最大弯矩出现在桩底附近,两种基础弯矩最大值呈相反的规律。由图 7群桩弯矩表明,桩基础在水平荷载200 N时,桩身弯矩变化几乎一致,随埋置深度逐渐增大,但随桩长的增大,桩身下部未进入工作状态部分分别为0、160、360 mm,桩基础中桩身最大弯矩均出现于0.8倍桩身,由此可见,增加桩长可以有效延长桩基础在弹性变形状态下的极限承载力。桩筏基础桩长为200 mm时并没有出现负弯矩,桩长为600 mm时桩身在距桩底340 mm处出现负弯矩,并于420 mm处达到最大负弯矩,桩筏基础的最大弯矩出现在0.2倍桩身处。图 7(d)中9桩模型的变化规律同4桩相似,但在同种工况下9桩模型的弯矩值明显小于4桩。由图 6、图 7可以得出,不论是单桩,还是群桩,随着作用荷载的增大,弯矩值都明显增加,但是在相同力的作用下,桩数越多,弯矩值越小,可见增加桩数对降低桩身弯矩提高承载力有明显的提高。相同荷载作用下,桩基础的弯矩值要远大于桩筏基础的弯矩值,但是随着桩数的增加,弯矩值的差值逐渐减小。

|

| 图 6 单桩弯矩 |

|

| 图 7 群桩桩弯矩 |

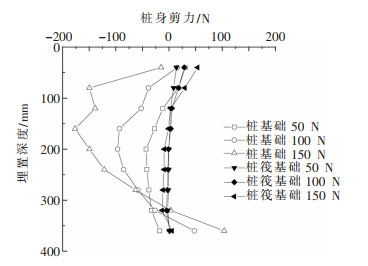

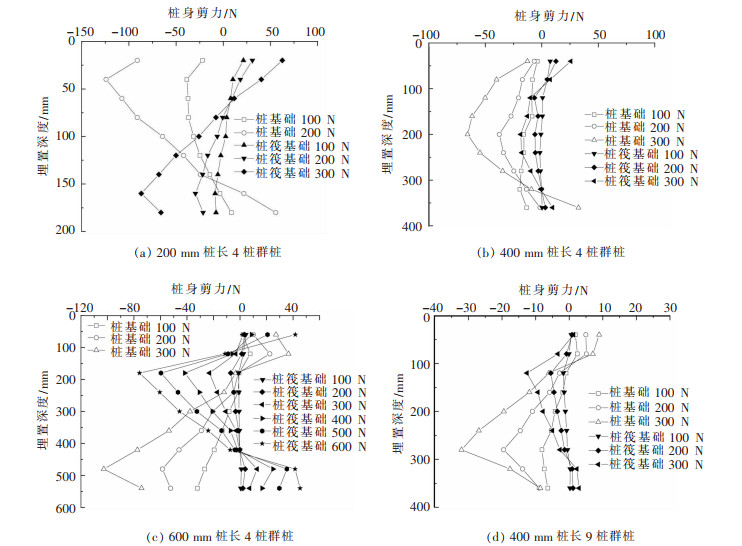

单桩桩身剪力如图 8所示,单桩桩基础和桩筏基础的最大负剪力在桩身中部,最大正剪力在桩端。由群桩桩身剪力(图 9)可以看出,桩基础桩身最大正剪力值均出现于桩端附近,最大负剪力随桩长的增加而逐渐向下移动,桩筏基础的最大负剪力随桩长的增加而逐渐向上移动,两种基础呈现出相反的规律。对比图 9(b)和图 9(d),桩长一定时,增加桩数会使桩基础最大负剪应力向桩底移动,桩筏基础最大负剪力向桩顶移动,二者呈现出相反的规律。在同种工况下,桩基础桩身剪力明显大于桩筏基础桩身的剪力,随着水平荷载的增大,桩基础桩身剪力值增大更为明显,桩筏基础桩身剪力值变化较小,因此,桩筏基础较桩基础有更好的抗剪特性,群桩较单桩有更好的抗剪能力,桩数的增加可以有效减小桩身剪力。

|

| 图 8 单桩剪力 |

|

| 图 9 群桩剪力图 |

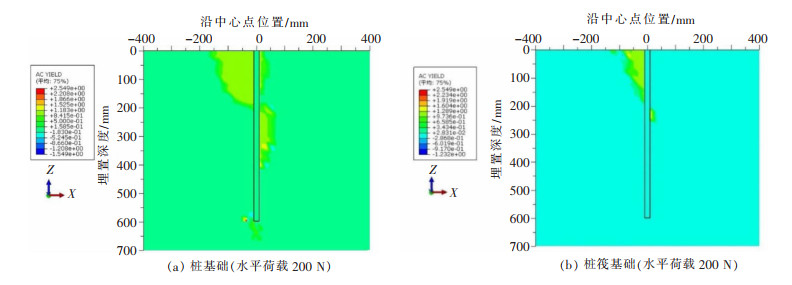

图 10为单桩桩长600 mm桩周土塑性区云图,在相同水平荷载作用下,桩基础土桩顶左侧土颗粒向左上方移动,呈现出土拱现象。桩顶塑性区集中在桩顶左侧150 mm处,桩底土体向下移动呈放射状分布,桩筏基础桩顶塑性区集中在桩顶左侧100 mm,在桩底并没有影响区域。在同种荷载作用下两种基础塑性区集中差别很大,桩基础表现为沿桩身范围内整体的塑性集中,桩筏基础表现为仅桩顶区域的塑性集中。

|

| 图 10 单桩桩周土体塑性区 |

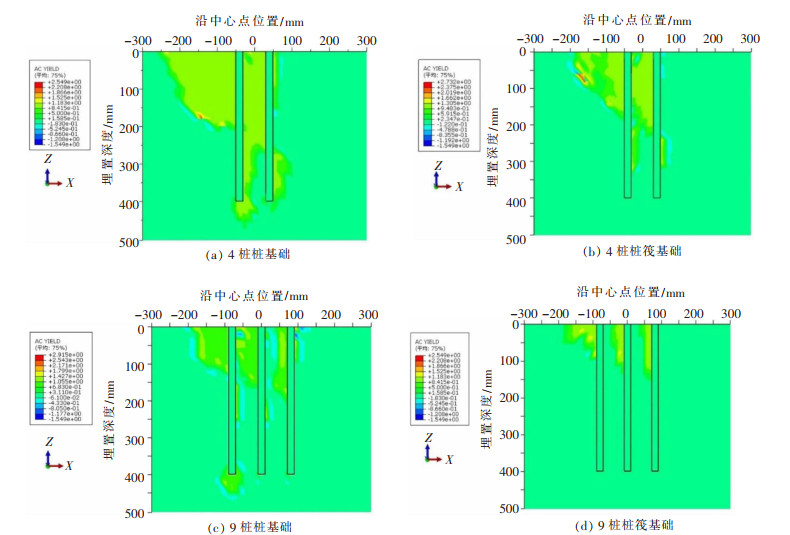

图 11为水平荷载600 N时群桩桩周土塑性区云图,4桩桩基础桩塑性区已经贯通,桩顶左侧塑性影响区域在250 mm左右,桩底最大塑性影响区域约为475 mm,其桩间土塑性区基本贯通。对比图 11(b)中4桩桩筏基础,其桩顶左侧塑性影响区域在200 mm左右,桩底前后桩塑性区并没有贯通,这说明桩筏基础仍具有一定的承载力。如图 11(c)中9桩桩基础所示,在相同水平荷载条件下,9桩模型的塑性区水平影响范围比4桩模型低,桩间土未出现贯通现象,最右侧桩后侧土体未出现塑性变形。对比图 11(d)中9桩桩筏基础在相同水平荷载条件下,9桩模型的塑性区水平影响范围更低,同时桩间土变形主要集中在埋深150 mm以上且未出现贯通现象。因此,桩筏基础可以充分发挥土体的作用力,增加桩数可以减小桩周土的塑性区域。

|

| 图 11 群桩桩周土塑性区 |

1)模拟分析结果表明,单桩桩基础桩身水平位移是单桩桩筏基础水平位移的10倍以上;在群桩基础600 N荷载作用下,4桩桩基础的水平位移是4桩桩筏基础水平位移的4.85倍,9桩桩基础的水平位移是9桩桩筏基础水平位移的4.11倍,并且增加桩数会缩小桩基础和桩筏基础水平位移的比值;由于桩筏基础顶部的筏板与地基接触,分担一部分荷载,因此,桩筏基础的桩身水平位移较小,不管是桩基础还是桩筏基础,桩数越多水平位移越小。

2)模拟分析结果表明,桩基础最大弯矩均出现于0.8倍桩身处,桩筏基础的最大弯矩出现在0.2倍桩身处。桩基础和桩筏基础最大正剪力出现在桩顶和桩底,最大负剪力出现在桩身中部,弯矩和剪力最大的位置也是最容易发生破坏的位置。增加桩数可以提高基础的承载力,同种工况下,桩基础的最大弯矩值和最大剪力值都大于桩筏基础,因此,桩筏基础具有更好的抗弯抗剪能力。

3)同种工况下,桩基础桩周土更容易发生土体滑移,破坏时塑性区会贯通,无法向桩提供有效的抗力和侧摩阻力。桩基础和桩筏基础桩周土破坏区域主要集中在桩顶,桩筏基础下部的应力集中明显小于桩基础,对下部土体的破坏较小,因此,加固上部土体可以提高桩的水平承载力。增加桩数能够更多地利用土体的承载力,可以有效减小桩周土水平塑性区影响范围,尤其是基础下部区域。

| [1] |

李晓勇, 高文生, 刘金砺. 桩顶与承台两种连接方式下的桩基水平承载力试验研究[J]. 建筑科学, 2016, 32(5): 77-83. |

| [2] |

郑刚, 刘冬林, 李金秀. 桩顶与筏板多种连接构造方式工作性状对比试验研究[J]. 岩土工程学报, 2009, 31(1): 89-94. |

| [3] |

李帆, 吕林峰, 陈洪运. 桩筏基础桩土荷载分担比研究[J]. 铁道建筑, 2019, 59(12): 114-118. |

| [4] |

罗如平, 杨敏, 杨军. 刚性筏板下群桩基础共同作用实用分析方法[J]. 湖南大学学报(自然科学版), 2018, 45(11): 54-61. |

| [5] |

蒋刚, 江宝, 王旭东, 等. 桩间距对桩筏基础结构性能影响的模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2013, 32(7): 1504-1512. |

| [6] |

蒋刚, 江宝, 李雄威, 等. 桩筏基础承载过程的安全度分析[J]. 土木工程学报, 2015, 48(增刊2): 191-196. |

| [7] |

王伟, 杨敏, 上官士青. 控制差异沉降的桩筏基础桩径优化分析方法[J]. 岩土力学, 2015, 36(增刊2): 178-184. |

| [8] |

KUMAR U, VASANWALA S. A numerical analysis on the effect of pile head connections on piled raft foundation subjected to vertical and static horizontal load[J]. Materials Today: Proceedings, 2021, 42: 3083-3088. |

| [9] |

BHADURI A, CHOUDHURY D. Steady-state response of flexible combined pile-raft foundation under dynamic loading[J]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2021, 145: 106664. |

| [10] |

CHANDA D, NATH U, SAHA R, et al. Development of lateral capacity-based envelopes of piled raft foundation under combined V-M-H loading[J]. International Journal of Geomechanics, 2021, 21(6): 04021075. |

| [11] |

ATEȘ B, ȘADOGLU E. Experimental and numerical investigation for vertical stress increments of model piled raft foundation in sandy soil[J]. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2022, 46(1): 309-326. |

| [12] |

朱小军, 孔伟阳, 龚维明. 水平循环荷载下非连接式桩筏受力特性分析[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2019, 40(4): 752-758. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42