| 硫化铜铅矿物浮选分离中铅抑制剂的研究进展 |

2. 云南黄金矿业集团股份有限公司,昆明 650000

2. Yunnan Gold Mining Group Co., Ltd., Kunming 650000, China

铜、铅金属被广泛应用于现代工业的各个领域,是关系国计民生的重要有色金属资源。高品位、易加工的铜铅硫化矿石日益枯竭,而复杂、难选的铜铅硫化矿石逐渐成为铜铅金属的有效补充和重要来源[1]。在复杂铜铅硫化矿石中,铜、铅主要以黄铜矿(CuFeS2)和方铅矿(PbS)的形式存在。目前,铜铅浮选分离存在以下3个问题:①黄铜矿与方铅矿常致密共生,呈包裹态,且嵌布粒度较细;②两者的天然可浮性相近;③铜离子对方铅矿有活化作用,导致黄铜矿物与方铅矿物难以有效浮选分离[2]。抑铅浮铜是铜铅分离的主要浮选工艺,方铅矿抑制剂的选择就成了实现铜铅浮选高效分离的关键[3]。目前,众多科研工作者在方铅矿抑制剂的研究上已经取得了丰硕成果,本文针对现有抑铅浮铜工艺,对方铅矿的无机抑制剂、有机抑制剂、组合抑制剂和新型抑制剂的抑制机理及其应用现状进行阐述,以期为科研工作者们提供参考和新思路。

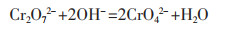

1 无机抑制剂应用广泛的方铅矿无机抑制剂有重铬酸盐、亚硫酸盐、焦磷酸盐等。重铬酸盐通过在方铅矿表面生成亲水性的络合物,降低了方铅矿的可浮性[4],是一种良好的方铅矿抑制剂。使用重铬酸盐需对搅拌时间进行控制,长时间搅拌会破坏黄铜矿的晶格,降低黄铜矿可浮性。在弱碱性矿浆中,重铬酸钾被还原为铬酸钾,当作用于被氧化的方铅矿表面时,在其表面形成难溶性物质铬酸铅,从而增强了方铅矿表面的亲水性。其反应方程式为:

|

(1) |

|

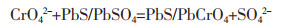

(2) |

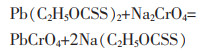

同时,由于黄原酸铅与铬酸铅的溶度积相近,当重铬酸盐用量较大时,铬酸根会将已经吸附在方铅矿表面的黄原酸根排除出方铅矿表面,从而降低方铅矿的可浮性。其反应方程式为:

|

(3) |

彭康在南京某铜铅矿石浮选分离实验中,采用铜铅混浮-混合精矿-再磨再分离工艺,并将重铬酸钾作为铅抑制剂应用于浮选试验,取得了较好的浮选分离效果[5]。

亚硫酸盐能够消除方铅矿表面难免离子的活化作用,是一种高效的方铅矿抑制剂。刘润清等对铜铅分离的机理进行了研究,证实了上述结论:亚硫酸可促进丁基黄药在黄铜矿表面的吸附,并且在方铅矿表面生成了亲水性物质亚硫酸铅,从而抑制了方铅矿的上浮。研究表明,亚硫酸盐对黄铜矿有活化作用,有利于黄药在黄铜矿表面吸附;而亚硫酸盐在方铅矿表面生成难溶性薄膜,阻碍了方铅矿对黄药的化学吸附,使得两种矿物表面上黄药的吸附量有显著差异,实现对两种矿物的有效分离[6]。袁明华等针对云南某铜铅矿,在酸性矿浆条件下,使用硫酸亚铁与硫代硫酸钠组合抑制方铅矿,实现了黄铜矿和方铅矿的分离[7]。

焦磷酸钠是一种链状无机盐,其电离生成的焦磷酸根离子可以与铅离子络合。此外,焦磷酸盐还存在部分水解,以氢键或静电力的方式作用于方铅矿表面,不仅阻碍了捕收剂在方铅矿表面吸附,还降低了方铅矿表面的疏水性,进而对方铅矿产生抑制作用[8]。刘传鳞将一定比例的焦磷酸钠与羧甲基纤维素混合作为方铅矿抑制剂,应用于某铜铅硫化矿石的浮选分离,最终得到的铜精矿中铜品位为27.65%,含铅2.2%,达到了铜铅矿物分离的目的[9]。

无机抑制剂的抑制效果显著且有着良好的适用性。重铬酸钾、焦磷酸盐通过与方铅矿反应,在其表面生成亲水性络合物,降低了方铅矿表面的疏水性,使方铅矿受到抑制。亚硫酸盐通过阻碍方铅矿与捕收剂作用,减少捕收剂在方铅矿表面的吸附量,从而达到对方铅矿的抑制作用[10]。无机抑制剂在取得良好分选效果的同时也存在着一些局限性,重铬酸钾在使用时需要进行长时间搅拌,且含有重金属离子会严重污染环境。亚硫酸盐、焦磷酸盐需在酸性的矿浆条件下使用,存在腐蚀设备、影响稳定生产的缺陷。

2 有机抑制剂有机抑制剂可以根据矿物的体系特征,对药剂分子进行官能团调整和结构控制,且具备一个或多个可供改性的位点[11],具有高效、无污染的优点,是近些年来研究的重点之一。有机抑制剂对方铅矿的抑制作用可以归结为以下3个方面:①与方铅矿表面金属离子产生络合,消除矿浆中的难免离子的影响;②减少捕收剂在方铅矿表面的吸附量;③通过物理吸附或化学吸附的形式作用于方铅矿表面,降低方铅矿的可浮性。有机抑制剂易于调控,且抑制效果优于无机抑制剂,但存在药剂成本较高且选择性弱、适应性差的缺点。

2.1 小分子有机抑制剂Piao等发现一种小分子有机物O, O-二(2,3二羟基丙基)二硫代磷酸盐(DHDTP)能够强烈抑制方铅矿。用DHDTP进行人工混合矿浮选分离试验,最终获得铜品位为24.08%、回收率为81%的铜精矿。DHDTP以氢键和化学吸附的形式在方铅矿表面大量吸附,增强了方铅矿表面的亲水性,并利用DHDTP对两种矿物表面产生捕收剂的吸附量差异,有效实现了铜铅分离[12]。

陈建华等研制了一种具有较强选择性的小分子抑制剂ASC,该抑制剂对方铅矿的抑制能力随着矿浆pH值的上升逐渐增强,但黄铜矿的可浮性在较宽的pH范围内均不受影响。因此,在碱性的矿浆条件下,ASC可以高效抑制方铅矿。在ASC药剂体系下进行人工混合矿浮选分离试验,最终获得铜品位为20.85%,铅含量为4.14%的铜精矿[13]。

2.2 大分子有机抑制剂腐植酸钠是一种易溶于水的有机化合物,其相对分子质量较高,具有离子交换、络合等功能[14]。研究表明,腐植酸钠在方铅矿表面发生化学吸附形成亲水性薄膜,降低方铅矿的可浮性。刘惠卿等在浮选试验中将腐植酸钠作为方铅矿抑制剂,方铅矿在中性和碱性条件下受到抑制,但黄铜矿并不受影响[15]。Liu等对腐植酸钠的抑制机理进行了研究,吸附量测试结果表明:新鲜的方铅矿表面(未氧化)对腐植酸钠的化学吸附能力弱,而氧化的方铅矿表面吸附量大[16]。

铬铁木质素(FCLS)是一种水溶性好的高分子有机物,刘润清等在使用NaOH作为pH值调整剂的强碱性的矿浆条件下,采用FCLS抑制方铅矿,取得了良好的分离效果。研究表明,FCLS可以减少黄原酸盐在方铅矿表面的吸附量,而黄铜矿并不受影响,使得方铅矿与黄铜矿表面黄原酸盐的吸附量有着显著差异,从而实现硫化铜铅矿物的分离[17]。

糊精是一种多糖类高分子有机化合物,常作为方铅矿的抑制剂。Drzymala等用土豆淀粉经高温焙烧1 h后制备糊精,将其作为铅抑制剂应用在波兰某矿场的铜铅浮选分离试验中,获得了良好的浮选指标[18]。Liu等研究发现,在碱性条件下糊精可以选择性地抑制方铅矿。红外光谱分析结果表明,糊精在方铅矿表面生成了一层亲水的羟基铅薄膜,并通过自身的亲水性阻碍捕收剂作用,对方铅矿产生抑制效果[19]。

羧甲基纤维素(CMC)是一种应用较为广泛的方铅矿抑制剂。米丽平等认为,CMC结构中的羧基会在方铅矿表面产生静电吸附,而羟基会延伸到溶液中与水分子作用,在方铅矿表面形成一层水化膜,从而降低方铅矿的可浮性[20]。张世银使用CMC与硫酸亚铁的组合药剂对陕西某铜铅混合精矿进行了浮选分离试验,取得了较好的分离效果[21]。

单宁酸(鞣酸)分子结构中的酚羟基可与金属离子发生络合反应,对方铅矿产生抑制作用[22]。邱仙辉等在某铜铅混合精矿的浮选分离试验中,将鞣酸作为铅矿物抑制剂,最终得到了铜品位为23.77%,铅品位为8.29%的铜精矿。吸附量测试结果和电化学测试结果表明,鞣酸会抑制捕收剂在方铅矿表面的吸附能力,且鞣酸本身含有羧基和羟基等亲水基,吸附在方铅矿表面使得方铅矿亲水性增强,从而有效抑制方铅矿[23]。

3 组合抑制剂组合抑制剂广泛应用于生产实践中,归结原因是利用药剂的协同效应,强化了抑制效果,弥补单一药剂抑制效果不佳的缺陷。

Bulatovic等在秘鲁劳拉选矿厂中采用重铬酸钠、焦磷酸钠和CMC的组合抑制剂抑制方铅矿,取得了良好的分离效果,选矿指标得到大幅度提升。研究表明,CMC和磷酸钠可以对重铬酸盐产生络合作用,强化重铬酸盐对方铅矿的抑制效果,但对铜矿物没有抑制作用,能够实现铜铅矿物的高效分离[24]。

余力等在临沧某多金属硫化矿的浮选试验中以1∶2∶1.5(m/m)的比例将亚硫酸、淀粉、硫化钠组合作为方铅矿的抑制剂,得到了铜品位为20.41%、回收率为77.09%的铜精矿,铅品位为48.46%、回收率为97.73%的铅精矿,取得了良好的分选效果[25]。

Liu分析了亚硫酸钠与木质素磺酸钠按5∶1(n/n)混合的复合抑制剂在铜铅浮选分离研究中对方铅矿的抑制作用。矿物浮选试验结果表明,黄铜矿和方铅矿在pH 6~12范围内均可被分离,且复合抑制剂对方铅矿的抑制作用强于单一抑制剂;Zeta电位测量和SEM结果表明,由于亚硫酸盐和木质素磺酸盐离子在方铅矿表面上具有更强的吸附性,添加复合抑制剂后,方铅矿表面吸附了更多的阴离子,其Zeta电位降低;XPS结果表明,亚硫酸钠通过氢键吸附在方铅矿表面并提高其氧化速率,导致方铅矿可浮性降低。综合分析的结果表明,该组合抑制剂的使用可增强亚硫酸钠和木质素磺酸钠在细粒方铅矿表面的吸附,有效地抑制方铅矿[16]。

大量研究表明,亚硫酸钠、羧甲基纤维素和水玻璃的药剂组合可以取代重铬酸盐,减少环境污染的同时能取得较好的浮选指标。艾光华等使用上述组合抑制剂进行浮选试验,得到了铜品位为21.34%、回收率为77.88%的铜精矿[26]。王卫初在对浙江金田寺多金属矿进行铜铅分离浮选试验时,将亚硫酸钠、羧甲基纤维素、水玻璃按10∶1∶1(m/m)的比例组合,作为方铅矿的抑制剂,取得了理想的分离效果[27]。

杨林等将亚硫酸盐、水玻璃和硫酸等多种无机物以一定的质量比组合作为方铅矿抑制剂,使用该组合抑制剂对活性炭脱药后的铜铅混合精矿进行浮选分离试验。最终获得铜精矿中铜品位为25.41%,铜回收率为90.52%;铅精矿中铅品位为61.13%,铅回收率为96.59%。实现了铜铅混合精矿的高效分离[28]。

胡岳华等将无水氯化铁、过氧化氢、海藻酸钠3种药剂组合抑制方铅矿。组合抑制剂中的Fe3+在方铅矿表面发生氧化还原反应,生成的Fe2+与过氧化氢以及海藻酸钠产生协同效应进一步氧化方铅矿表面,降低方铅矿表面的疏水性,对方铅矿产生抑制作用[29]。

Liu等通过浮选试验、吸附测定和红外光谱分析,研究了以腐植酸钠和过硫酸铵组合作为抑制剂对黄铜矿和方铅矿可浮性的影响。单矿物浮选试验表明,方铅矿表面的适当氧化是腐植酸钠抑制方铅矿的先决条件;铜铅混合精矿闭路浮选试验表明,铜精矿中铜的品位和回收率分别达到30.47%和89.16%,铅的品位和回收率分别达到2.06%和1.58%,使用此组合抑制剂后铅精矿中铅的品位和回收率分别为50.34%和98.42%,铜的品位和回收率分别为1.45%和10.84%[30],可见腐植酸钠和过硫酸铵的选择性抑制作用比重铬酸钾更明显;FTIR分析和吸附测量结果表明,腐植酸钠在方铅矿表面的吸附可以忽略不计,而氧化后的腐植酸钠可吸附于方铅矿表面。由此可见,腐植酸钠和过硫酸铵的组合是实现铜铅分离的高效无毒试剂。

焦芬等提出一种新型组合抑制剂HQ-Pb,该抑制剂由氯化铁和2-膦酸丁烷-1, 2, 4-三羧酸(PBTCA)按一定的质量比组合而成。其抑制机理为Fe3+与PBTCA分子中的羧基发生螯合作用,使方铅矿表面的亲水性显著增强;而黄铜矿表面电化学性能相对稳定不受其影响,从而实现铜铅矿物的有效分离。在对比试验中,用量相同的条件下,HQ-Pb比重铬酸钾对方铅矿的抑制效果更好,可获得铜品位为23.91%,铅品位为5.72%的铜精矿[31]。

赵开乐等将SM1(水玻璃和CMC按50∶1(m/m)配成混合溶液)、亚硫酸钠和硫酸锌按一定比例组合,能够有效抑制方铅矿[32]。使用该组合抑制剂对某铜铅混合精矿进行浮选分离时,取得了良好的分选效果。红外光谱测试表明,抑制剂SM1能大量吸附在方铅矿表面,但几乎不与黄铜矿作用,使黄铜矿与方铅矿产生显著的可浮性差异,从而实现铜铅的有效分离。

苏建芳等将焦亚硫酸钠、硫代硫酸钠、氯化亚铁按照一定的比例组合,有效实现了对微细粒铜铅混合精矿的分离。在对内蒙古某铜矿进行的浮选分离试验中,使用该组合抑制剂,最终获得铜精矿中铜品位为19.28%、铜回收率为81.36%,铅精矿中铅品位为53.12%、铅回收率为82.57%的良好指标[33]。

张悦等将卡拉胶和过硫酸钠组合,可以选择性抑制方铅矿,对黄铜矿几乎没有抑制作用。研究发现,过硫酸钠能够强化卡拉胶在方铅矿表面的吸附能力,在方铅矿表面生成亲水的硫酸铅,增强对方铅矿的抑制效果。使用该组合抑制剂对云南某铜铅硫化矿进行综合回收,得到了铜品位为28.05%,铅品位为1.26%,铜回收率为84.39%的铜精矿,有效实现了铜铅分离[34]。

Jiao等利用腐植酸钠和过氧化氢组合抑制方铅矿。在较宽的pH值范围内,该组合抑制剂能有效降低方铅矿的可浮性,选择性和pH适应性优异。接触角测量和原子力显微镜成像结果表明,过氧化氢可以增强腐植酸钠在方铅矿表面的化学吸附,两种药剂组合产生协同效应对方铅矿具有强烈的抑制作用[35]。

4 新型抑制剂传统抑制剂的抑制效果不明显且容易污染环境,无法满足现阶段的生产要求。因此,科研工作者更加重视新型抑制剂的研究,通过计算机辅助设计、分子改性等技术手段对方铅矿抑制剂进行物理或化学改性,从而开发出绿色、高效、适用的新型抑制剂。以下介绍6种有良好效果的新型抑制剂。

林榜立等开发了一种新型有机抑制剂FY09应用于抑铅浮铜的浮选工艺中。该抑制剂由RG5(含羟基的有机物)、RG6(含环烷基的有机物)、RL2(含羧基的有机物)3种有机物以1∶1∶1.05(n/n)的比例,在温度为80 ℃的条件下, 加入催化剂反应6.5 h后制备得到。使用FY09作为铅抑制剂进行浮选试验,得到铜品位为23.85%、含铅为4.92%的铜精矿;铅品位为61.28%、含铜为0.28%的铅精矿[36]。

钱志博等开发了一种环保高效的新型抑制剂PD-1,该抑制剂是在聚丙烯酰胺分子结构的基础上,通过与多个亲固基相连接而成的新型药剂。基于聚丙烯酰胺易于改性的特点,在其分子上嫁接多个亲固基研制出方铅矿的有效抑制剂PD-1。使用PD-1抑制剂进行人工混合矿浮选试验时,方铅矿受到抑制。通过对比试验得出PD-1的抑制效果优于重铬酸钾,且药剂用量为重铬酸钾的1/2。另外,PD-1分子结构中存在酰胺基,该基团在方铅矿表面发生化学吸附,增加方铅矿表面的亲水性,使方铅矿受到抑制[37]。

PD-2是一种新型方铅矿抑制剂,其分子结构中的亲水基团即酰胺基能够使方铅矿得到有效抑制。在弱碱性矿浆条件下,使用PD-2作为抑制剂分离铜铅矿物效果最佳。研究表明,PD-2能选择性吸附于方铅矿表面,产生吸附量差异,造成黄铜矿和方铅矿可浮性差异。同时,PD-2还能阻碍捕收剂在方铅矿表面的吸附,从而达到抑铅浮铜的目的[38]。

Zhang等进行人工混合矿物的浮选试验时,采用PAM-ATU作为方铅矿抑制剂。结果表明,PAM-ATU能有效地抑制方铅矿。吸附试验表明,PAM-ATU能与捕收剂产生竞争吸附,使得捕收剂在方铅矿表面的吸附量显著降低,但对黄铜矿无明显影响;红外光谱、Zeta电位和XPS分析表明,PAM-ATU在方铅矿表面发生化学吸附,生成亲水性薄膜,从而抑制方铅矿[39]。

Wang等设计、合成了一种新型抑制剂聚丙烯酰胺-2-二硫代氨基甲酸-乙基马来酰胺酸(PADEMA),该抑制剂的亲水基团为酰胺基、亲固基团为二硫代氨基甲酸酯基,能有效抑制方铅矿。研究表明,PADEMA中的二硫代氨基甲酸酯基团可通过与铅形成络合物吸附在方铅矿表面。吸附量测试表明,PADEMA会在方铅矿表面与IPETC捕收剂产生竞争吸附,使得捕收剂在方铅矿表面的吸附量显著降低,但对黄铜矿无明显影响,从而有效地实现铜铅分离[40]。

Zhang等根据密度泛函理论(DFT)合成了一种有效的方铅矿抑制剂,聚马来酰胺丙基二硫代氨基甲酸酯(PMA-PDTC)。在弱碱性条件下,PMA-PDTC能对方铅矿产生抑制作用[41]。

5 结束语综上所述,铅抑制剂在硫化铜铅矿物浮选分离中的应用与研发仍是当前研究的重点内容,而该类型浮选药剂的运用和发展仍需加强以下两方面的工作:

1)利用分子设计和改性等技术手段开发绿色、高效的新型抑制剂,并加强药剂合成和作用机理方面的基础理论研究。

2)利用药剂协同作用原理组合用药,优化“一矿一药”的组合用药方案,并深入探究协同效应的化学机理以及组合的最优化数学原理。

| [1] |

魏明安, 孙传尧. 硫化铜、铅矿物浮选分离研究现状及发展趋势[J]. 矿冶, 2008, 17(2): 6-16. |

| [2] |

高起方, 罗思岗, 赵志强, 等. 某复杂硫化铜铅锌矿的选矿试验研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2021(1): 77-82. |

| [3] |

陈海亮, 崔毅琦, 童雄. 硫化铜铅矿物浮选分离的研究现状及进展[J]. 矿冶, 2016, 25(1): 13-16. DOI:10.3969/j.issn.1005-7854.2016.01.004 |

| [4] |

路亮, 梁爽, 张行荣, 等. 方铅矿抑制剂在铜铅分离中的研究进展[J]. 矿产保护与利用, 2020, 40(2): 105-111. |

| [5] |

彭康. 铜铅分离浮选试验研究[J]. 中国金属通报, 2011(18): 42-43. |

| [6] |

刘润清, 郭衍哲, 江峰, 等. 亚硫酸在黄铜矿和方铅矿浮选分离中的作用研究[J]. 矿冶工程, 2014, 34(增刊1): 104-107. |

| [7] |

袁明华, 赵继春. 铜铅混合精矿铜铅浮选分离试验研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2008(5): 5-7. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2008.05.002 |

| [8] |

QIN W Q, WEI Q, JIAO F, et al. Effect of sodium pyrophosphate on the flotation separation of chalcopyrite from galena[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2012, 22(3): 345-349. DOI:10.1016/j.ijmst.2012.04.011 |

| [9] |

刘传麟. 应用焦磷酸钠浮选分离铜铅精矿[J]. 有色金属, 1982(1): 38-42. |

| [10] |

白睿, 魏志聪, 彭蓉, 等. 铜铅硫化矿物浮选分离中铅抑制剂的研究进展[J]. 矿产保护与利用, 2021, 41(2): 74-79. |

| [11] |

CHEN J H, LI Y Q, CHEN Y. Cu-S flotation separation via the combination of sodium humate and lime in a low pH medium[J]. Minerals Engineering, 2011, 24(1): 58-63. DOI:10.1016/j.mineng.2010.09.021 |

| [12] |

PIAO Z J, WEI D Z, LIU Z L, et al. Selective depression of galena and chalcopyrite by O, O-bis(2, 3-dihydroxypropyl) dithiophosphate[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2013, 23(10): 3063-3067. DOI:10.1016/S1003-6326(13)62834-4 |

| [13] |

陈建华, 冯其明, 卢毅屏. 新型铜铅分离有机抑制剂ASC的研究[J]. 矿产保护与利用, 2000(5): 39-42. DOI:10.3969/j.issn.1001-0076.2000.05.010 |

| [14] |

QIN W Q, WEI Q, JIAO F, et al. Utilization of polysaccharides as depressants for the flotation separation of copper/lead concentrate[J]. International Journal of Mining Science and Technology, 2013, 23(2): 179-186. DOI:10.1016/j.ijmst.2013.04.022 |

| [15] |

刘惠卿, 见百熙. 黄腐酸钠对方铅矿、黄铜矿、闪锌矿的浮选作用及机理研究[J]. 矿冶工程, 1988, 8(1): 23-26. |

| [16] |

LIU R Z, QIN W Q, JIAO F, et al. Flotation separation of chalcopyrite from galena by sodium humate and ammonium persulfate[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2016, 26(1): 265-271. DOI:10.1016/S1003-6326(16)64113-4 |

| [17] |

刘润清, 孙伟, 胡岳华. 铜铅分离有机抑制剂FCLS的研究[J]. 矿冶工程, 2009, 29(3): 29-32. DOI:10.3969/j.issn.0253-6099.2009.03.009 |

| [18] |

DRZYMALA J, KAPUSNIAK J, TOMASIK P. Removal of lead minerals from copper industrial flotation concentrates by xanthate flotation in the presence of dextrin[J]. International Journal of Mineral Processing, 2003, 70(1/2/3/4): 147-155. |

| [19] |

LIU Q, LASKOWSKI J S. The role of metal hydroxides at mineral surfaces in dextrin adsorption, Ⅱ.Chalcopyrite-galena separations in the presence of dextrin[J]. International Journal of Mineral Processing, 1989, 27(1/2): 147-155. |

| [20] |

米丽平, 孙春宝, 李青, 等. 用组合抑制剂实现铜铅高效分离的试验研究[J]. 金属矿山, 2009(8): 53-56. DOI:10.3321/j.issn:1001-1250.2009.08.015 |

| [21] |

张世银. 某含贵金属硫化矿铜铅无氰分离试验研究[J]. 矿产综合利用, 1995(1): 12-15. |

| [22] |

邱仙辉, 孙传尧, 邱廷省. 鞣酸对方铅矿及黄铁矿的抑制作用[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2015, 36(1): 124-128. DOI:10.3969/j.issn.1005-3026.2015.01.027 |

| [23] |

邱仙辉, 于洋, 张春菊. 有机抑制剂鞣酸对黄铜矿和方铅矿浮选的影响[J]. 有色金属工程, 2016, 6(6): 62-66. DOI:10.3969/j.issn.2095-1744.2016.06.014 |

| [24] |

BULATOVIC S, WYSOUZIL D M, BERMEJO F C. Development and introduction of a new copper/lead separation method in the raura plant (Peru)[J]. Minerals Engineering, 2001, 14(11): 1483-1491. DOI:10.1016/S0892-6875(01)00161-3 |

| [25] |

余力, 刘全军, 袁华玮, 等. 铜铅混合精矿浮选分离工艺研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版), 2017, 42(1): 26-33. |

| [26] |

艾光华, 周源. 细粒嵌布铜铅锌矿石的浮选新工艺试验研究[J]. 金属矿山, 2004(10): 36-38. DOI:10.3321/j.issn:1001-1250.2004.10.011 |

| [27] |

王卫初. 利用组合抑制剂进行铜铅分离的试验研究[J]. 有色矿山, 1999, 28(2): 35-38. |

| [28] |

杨林, 宋涛, 阚赛琼, 等. 新型无铬组合抑制剂在铜铅分离中的试验研究[J]. 云南冶金, 2021, 50(2): 20-24. DOI:10.3969/j.issn.1006-0308.2021.02.006 |

| [29] |

胡岳华, 江锋, 孙伟, 等. 一种组合抑制剂在铜铅混合精矿浮选分离中的应用: CN110918264A[P]. 2020-03-27.

|

| [30] |

LIU M F, ZHANG C Y, HU B, et al. Enhancing flotation separation of chalcopyrite and galena by the surface synergism between sodium sulfite and sodium lignosulfonate[J]. Applied Surface Science, 2020, 507: 145042. DOI:10.1016/j.apsusc.2019.145042 |

| [31] |

焦芬, 魏茜, 覃文庆, 等. 一种铜铅硫化矿浮选分离的组合抑制剂及其应用: CN112317135B[P]. 2021-08-17.

|

| [32] |

赵开乐, 顾帼华, 马超. 铜铅浮选分离无毒抑制剂机理研究及应用实践[J]. 有色金属(选矿部分), 2021(3): 56-61. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2021.03.010 |

| [33] |

苏建芳, 王中明, 肖巧斌, 等. 一种微细粒铜铅混合精矿的组合抑制剂和分离方法: CN111036392A[P]. 2020-04-21.

|

| [34] |

张悦, 章晓林, 刘殿文, 等. 一种铜铅硫化矿浮选分离的组合抑制剂及应用: CN113245069A[P]. 2021-08-13.

|

| [35] |

JIAO F, CUI Y F, WANG D W, et al. Research of the replacement of dichromate with depressants mixture in the separation of copper-lead sulfides by flotation[J]. Separation and Purification Technology, 2021, 278: 119330.

|

| [36] |

林榜立, 蒋茂林, 蔡振波. 新型无毒铜铅分离有机抑制剂FY09的合成及性能研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2017(5): 83-88. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2017.05.019 |

| [37] |

钱志博, 吴卫国, 张行荣, 等. 新型环保有机铅抑制剂在硫化铜铅分离中的应用[J]. 有色金属(选矿部分), 2018(5): 105-110. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2018.05.020 |

| [38] |

钱志博, 吴卫国, 张行荣. 新型铅抑制剂在铜铅分离中的抑制作用及机理研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2018(1): 100-105. DOI:10.3969/j.issn.1671-9492.2018.01.019 |

| [39] |

ZHANG X R, ZHU Y G, ZHENG G B, et al. An investigation into the selective separation and adsorption mechanism of a macromolecular depressant in the galena-chalcopyrite system[J]. Minerals Engineering, 2019, 134: 291-299. DOI:10.1016/j.mineng.2019.02.004 |

| [40] |

WANG Y F, XIONG W, ZHANG X R, et al. A new synthetic polymer depressant PADEMA for Cu-Pb separation and its interfacial adsorption mechanism on galena surface[J]. Applied Surface Science, 2021, 569: 151062. DOI:10.1016/j.apsusc.2021.151062 |

| [41] |

ZHANG X R, QIAN Z B, ZHENG G B, et al. The design of a macromolecular depressant for galena based on DFT studies and its application[J]. Minerals Engineering, 2017, 112: 50-56. DOI:10.1016/j.mineng.2017.07.007 |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42