| 不同絮凝剂对黑臭底泥沉降及脱水性能的影响 |

近年来,黑臭水体的危害及治理问题在我国引起了广泛关注。黑臭水体的治理是保障国家水安全的关键,是关系国计民生的大事。底泥疏浚是治理重污染水体的重要手段之一,也是降低黑臭水体内源污染负荷的重要举措之一。对于治理零散分布的小型黑臭水体,底泥疏浚更是一种简单、快捷、高效的方法,但黑臭底泥由于含水率高、体积大,给疏浚底泥的运输及处置带来极大不便[1],存在二次污染风险。自然沉降可以实现泥水分离,降低底泥含水率、减小底泥体积。但黑臭底泥的沉降性能极差,导致沉降时间较长,沉淀设施占地面积较大[2-3]。如何有效地降低黑臭底泥的含水率、提高其沉降性能,对提高黑臭水体底泥疏浚效率、降低处理成本起着重要的作用。

作为水和污水处理的传统工艺,絮凝工艺被广泛地应用于实际生产中[4]。越来越多的研究表明,絮凝工艺能够通过压缩双电层、吸附架桥和网捕等机理,改善污水处理厂污泥的脱水性能,提高其沉降能力[5-7]。河流或湖泊底泥与污水处理厂污泥的性质相似,如含水率高、亲水性强、颗粒细小、结构松散、有机物含量丰富等。少量文献表明,絮凝工艺可以应用于底泥沉降性能的改善[8-10]。早在1965年,Black等采用硫酸铝对河流底泥的絮凝特性进行研究,结果表明pH值及铝盐投加量等因素对河流底泥絮凝性能有较大影响[8]。Segré研究河流的疏浚底泥的沉降性能时发现,使用絮凝剂能有效提高疏浚底泥的压缩性,提高脱水速率,但会稍微增加沉积物的体积[9]。李晓威等对湖泊环保疏浚工程中泥浆絮凝效率展开优化研究,得到了最佳絮凝剂浓度及泥浆浓度[10]。黑臭底泥与普通底泥相比,污泥特性与脱水性能存在差异。目前,疏浚底泥絮凝研究多集中在实验室条件下的参数优化,未应用于实际治理过程。

然而,现有文献多数是关于黑臭底泥的分布及成分研究[11-13],针对黑臭底泥絮凝的研究很少。因此,黑臭底泥絮凝的机理和影响参数有待研究。本研究直接选用黑臭底泥为研究对象,采用不同的絮凝剂调理黑臭底泥,通过分析污泥沉降性能和含水率,得出不同的絮凝剂及其投加量对黑臭底泥沉降性能和脱水性能影响的结论,为底泥疏浚法处理黑臭水体提供一定的指导。

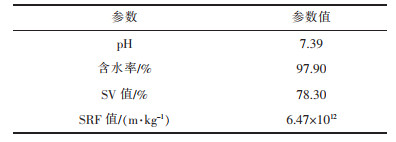

1 试验材料和方法 1.1 黑臭底泥样品黑臭底泥样品取自江西省赣州市某处黑臭水体,用底泥采样器采集底泥样品,密封、遮光后,立即运回实验室,冷藏保存。底泥相关指标如pH值、污泥沉降比(SV)等直接现场分析;含水率、污泥比阻(SRF)分析方法参照文献[14-16],测定结果见表 1。结果显示,所选底泥具有较高的含水率,其SRF优于普通活性污泥(1×1014~3×1014 m/kg),过滤脱水性能为中等,但其沉降性能较差。因此,可在疏浚现场加入适当的调理剂,强化其沉降性能、减少沉降时间的同时,降低底泥含水率、减小底泥体积,进而降低底泥运输成本。

|

|

表 1 所选底泥的主要物理化学性质 |

试验仪器:ZR-4-6絮凝试验搅拌机(深圳市中润水工业技术发展有限公司);污泥比阻测定装置(上海大有仪器设备有限公司);超纯水制备系统(普力菲尔);JA5003型电子天平(上海良平仪器仪表有限公司);202-2A型电热恒温干燥箱(天津市泰斯特仪器有限公司);ECLIPSE-TS100型电子显微镜(尼康映像仪器有限公司)等。

试验试剂:FeCl3·6H2O、Fe2(SO4)3·9H2O、AlCl3·6H2O、Al2(SO4)3·18H2O、聚合氯化铝铁(PAFC)、500万分子量非离子型聚丙烯酰胺(PAM)、聚合硫酸铝(PAS),均购自北京国药集团,试剂纯度至少为优级纯,所有试剂均直接使用,未经任何处理。絮凝剂储备液采用超纯水配制,其浓度为0.2 g/mL,在室温下避光储存备用。

1.3 试验步骤考虑到底泥疏浚现场的水力搅拌一般比较剧烈,导致底泥的含水率较高。因此,本研究取适量目标底泥,根据原始底泥含水率将底泥含水率稀释至99%后,投加适量絮凝剂进行絮凝试验。根据预试验确定絮凝剂的最优投加量投加范围,即FeCl3、Fe2(SO4)3、AlCl3、Al2(SO4)3及PAS的投加量范围为2%~10%(与底泥干重的质量比),PAFC的投加范围为0.2%~1.0%,PAM的投加范围为0.02%~0.12%。絮凝试验在ZR-4-6絮凝试验搅拌机上进行,其设置程序为:250 r/min持续时间1 min,200 r/min持续时间1 min,100 r/min持续时间15 min。分别对絮凝前后底泥的含水率、SV、SRF及分形维数[16-18]进行测定,以探讨不同絮凝剂对疏浚底泥的作用。

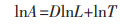

分形维数测定公式如式(1)所列:

|

(1) |

式(1)中:A表示絮凝体的投影面积;L为投影的最大长度;T为比例常数;D为絮凝体在二维空间中的分形维数。对式(1)求自然对数:

|

(2) |

由式(2)可知,测定不同的L和A,得出lnA与lnL的线性关系图,求出其直线的斜率,得出分形维数(D)。

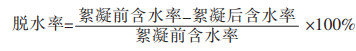

脱水率的计算公式如式(3)所列:

|

(3) |

黑臭底泥具有较大的SV值(78.3%),远高于一般曝气池中活性污泥的SV正常值(20%~30%),表明黑臭底泥的沉降性能较差,实现现场自然沉降需要较长的沉降时间。鉴于此,本研究通过添加絮凝剂中和污泥表面电荷,以减弱污泥颗粒间的排斥力,增强絮凝体的团聚作用,同时大大降低污泥颗粒的比表面积,减少水分吸附,从而达到提高黑臭底泥的沉降性能、减少底泥体积、提高输运效率的目的[18]。结果显示,在本研究投加的剂量范围内,所有絮凝剂都能够极大改善黑臭底泥的沉降性能,5 min内即可实现黑臭底泥的完全沉降,泥水界面明显,絮凝后底泥SV值均小于检测限(5%)。

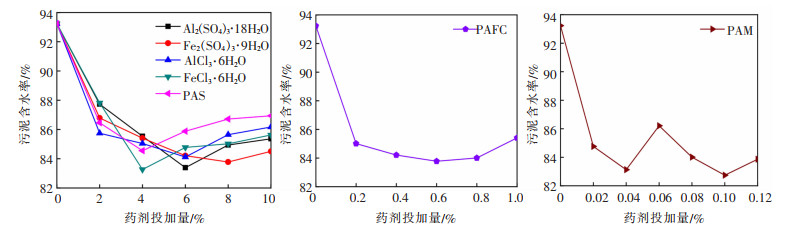

2.2 不同絮凝剂对底泥含水率的影响以抽滤过后(0.45 μm定量滤纸,抽滤压力为0.65 MPa)的滤饼含水率为指标,考察不同絮凝剂絮凝沉降后对底泥含水率的影响,结果如图 1所示。由图 1可知,对于绝大多数絮凝剂而言,沉降后黑臭底泥的含水率均随絮凝剂投加剂量的增多呈现出先减小再增大的趋势,即存在一个最优的絮凝剂投加剂量。带有阳离子的絮凝剂,可以与带负电荷的底泥发生电中和反应,有利于污泥混凝沉淀,但过量后会使底泥表面重新带上正电荷,丧失絮凝剂电中和的作用,导致脱水性能降低。PAM作为絮凝剂时,含水率的变化出现反复波动,是由于加入了过多的絮凝剂,增加了絮凝体之间的阻力,其长链分子不易得到充分伸展。尽管较多的絮凝剂使得絮凝速度加快,但能够明显看到污泥结团,形成的团絮结构疏松,其中包裹的絮体水很难脱出,造成脱水效果下降。另外,当投加过多PAM时,黑臭底泥的黏度上升,会显著增加与滤纸或滤布的粘连,进而增大泥水分离难度[16]。

|

| 图 1 各絮凝剂对黑臭底泥含水率的影响 |

不同絮凝剂对底泥的含水率及最优投加剂量有较大区别。7种絮凝剂的最优投加剂量(最佳脱水率)分别为:FeCl3 4%(94.03%)、Fe2(SO4)3 8%(93.84%)、AlCl3 6%(93.70%)、Al2(SO4)3 6%(93.98%)、PAS 4%(93.53%)、PAFC 0.6%(93.84%)、PAM 0.10%(94.21%)。同等絮凝剂投加剂量的情况下,PAM对底泥含水率降低效果最佳,PAFC次之,而FeCl3、Fe2(SO4)3、AlCl3、Al2(SO4)3及PAS效果相当。对于无机低分子絮凝剂,硫酸根与氯离子也会对最优投加剂量造成影响。高分子絮凝剂中,PAM的脱水效果最佳。吴敦虎等使用PAM处理生活污泥,可将含水率降低到78%~79%[17]。研究证明,PAM发挥电中和及架桥作用,能够减少污泥颗粒之间的相互排斥力,pH中性时展现出极好的吸附架桥功能,可以使已经脱出的污泥颗粒迅速形成较大的絮凝体[18]。同时,由于污泥有机质的胶体表面带有负电荷,而PAM分子链比较长,增强了吸附架桥和网捕卷扫效应,且分子链上带有季铵正电荷,所形成的絮凝体为比表面较大且复杂的链网状结构[19],这是其他絮凝剂难以实现的。

综上所述,有机高分子絮凝剂PAM对底泥的絮凝脱水效果显著,在较低的投加剂量(0.1%)下,即可达到明显的污泥脱水效果,脱水率为94.21%。

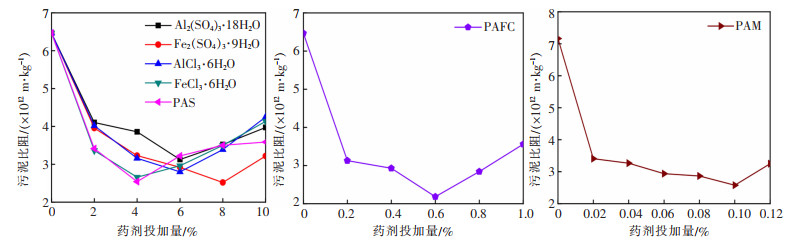

2.3 不同絮凝剂对底泥污泥比阻的影响SRF被广泛用于评估污泥在压滤等脱水工艺流程中的脱水特性。图 2为不同絮凝剂对絮凝后黑臭底泥SRF的影响。由图 2可知,除PAM外的大多数絮凝剂,SRF的变化与污泥含水率变化相似,均随絮凝剂的投加量呈现先减小后增大的趋势,且最优投加剂量与含水率变化情况同步。这种变化情况与以往研究类似,如Zhang等发现随着钛盐絮凝剂的增加,SRF值呈先降后升的趋势[7];Feng等以合成的新型阳离子聚丙烯酰胺作为絮凝剂,在处理污泥时也具有同样的趋势[20]。采用PAM作为絮凝剂时,随絮凝剂投加剂量的增加,SRF值呈先减小后增大的趋势,与含水率波动的情况不完全吻合,但最优投加剂量相当(0.10%)。

|

| 图 2 各絮凝剂对黑臭底泥污泥比阻的影响 |

结果显示,各絮凝剂在最优投加剂量时,均能显著降低底泥的SRF,处理后底泥的脱水难度由中等抽滤脱水达到易抽滤脱水(< 3.93×1012 m/kg),表明后续可以采用常用的压滤等方式对黑臭底泥进行脱水处理。

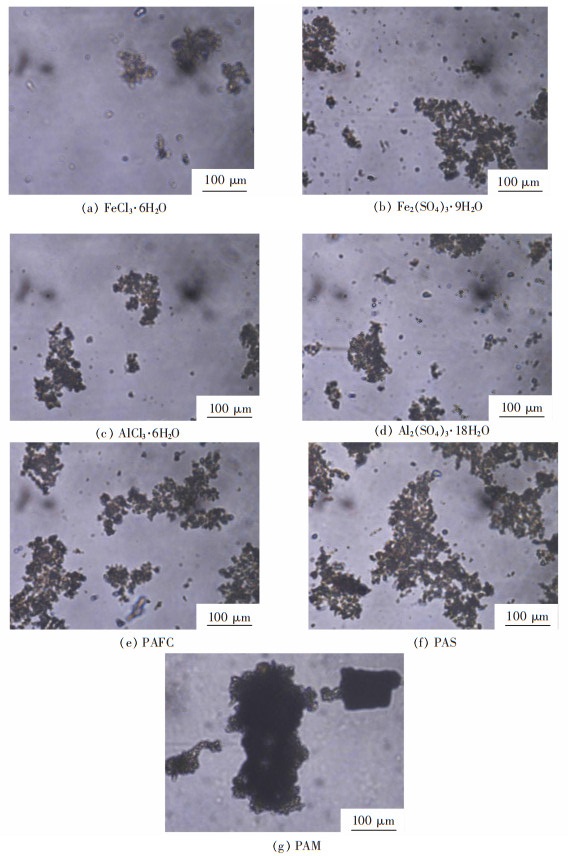

2.4 不同絮凝剂对底泥形貌的影响分别对7种絮凝剂最优投加剂量的底泥形貌进行检测,絮凝体的电镜照片如图 3所示。由图 3可知,最优投加剂量下的不同絮凝剂产生的絮体结构类似,呈不规则形状,这是由絮凝过程中的复杂而随机的无序开放体系决定的,絮凝体形成的絮凝形态具有非常复杂的自相似分形特征[21]。由图 3(a)、图 3(c)、图 3(d)可观察到絮凝体颗粒较小且疏松,具有较为不规则的结构;图 3(b)、图 3(e)、图 3(f)中絮凝体颗粒较图 3(a)更大,在絮凝体中包含孔隙水,疏松程度更大,絮凝体之间间隔明显小于经FeCl3·6H2O、AlCl3·6H2O、Al2(SO4)3·18H2O调理过的黑臭底泥;图 3(g)为投加0.1%(m/m)PAM下的黑臭底泥絮凝情况,由电镜照片可以观察到絮凝体颗粒大,呈现不规则的类矩形,结构较为紧密,中间无孔隙,絮凝体的尺寸相差较大。

|

| 图 3 各絮凝剂在最佳投药量的条件下形成的絮凝体的电镜照片 |

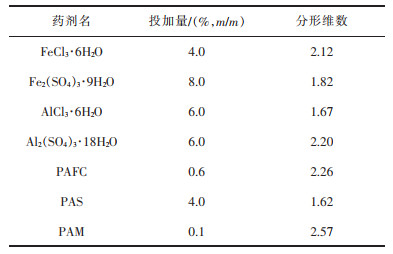

絮凝体分形维数的变化常被用来表示混凝反应的效果,本研究采用分形维数作为判断絮凝剂对黑臭底泥絮凝沉淀效果的指标。利用格里高利提出的絮凝体投影面积与最大长度的函数关系,计算出各絮凝体的分形维数[22],具体结果见表 2。所有絮凝体的分形维数范围为1.62~2.57,与文献[22] 指出的1.40~2.80范围相接近。分型维数的结果与上文SRF的结果相吻合,即PAM絮凝效果最优,PAFC效果次之。结合图 3可知,混凝效果越好,在照片中显示的结构越紧密,经过计算后得到的分形维数也越大。

|

|

表 2 各药剂最佳混凝条件下絮凝体的分形维数 |

底泥疏浚是黑臭水体内源污染控制的有效手段,然而过高的含水率、较差的沉降性能导致疏浚底泥的运输和处置困难。本文采用投加絮凝剂的方式改善底泥沉降性能、降低其含水率,得到结论如下:

1)所选7种絮凝剂均能够显著提升底泥的沉降性能、降低底泥的含水率;除PAM外,底泥含水率均随絮凝剂投加量的增大呈现先降低后增高的趋势,而PAM絮凝底泥过程中,底泥含水率出现波动情况;不同絮凝剂的最优投加剂量有显著差别,其中PAM的最优投加剂量最低。

2)底泥SRF值随絮凝剂投加量增大而呈现先减小后增大的趋势;在最优投加剂量下,处理后底泥的脱水难度由中等抽滤脱水达到易抽滤脱水,其中PAM的最优投加剂量最低。

3)最优投加剂量下的不同絮凝剂产生的絮体结构均呈不规则形状,其中PAM产生的絮体结构的分形维数最大、絮凝效果最好。

4)PAM可以在较低剂量下显著改善黑臭水体疏浚底泥的沉降性能、降低其含水率,在黑臭底泥疏浚实践中,有较大的应用前景。

| [1] |

程玲, 赵华章, 邓灿, 等. 黑臭底泥处理余水的强化絮凝脱氮[J]. 环境工程学报, 2018, 12(3): 796-803. |

| [2] |

吴世红. 城市黑臭水体遥感监测关键技术研究进展[J]. 环境工程学报, 2019, 13(6): 1261-1271. |

| [3] |

陈国磊, 田玲玲, 罗静, 等. 长江经济带城市黑臭水体空间分布格局及影响因子[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(5): 1003-1014. |

| [4] |

卢艳秋, 严群, 刘馥雯, 等. 壳聚糖改性蛭石絮凝除藻效果研究[J]. 江西理工大学学报, 2017, 38(3): 50-55. |

| [5] |

骆丽宁, 王丽娟, 杨敏, 等. 氧化-铁盐絮凝联合对调理改善污泥脱水性能的影响[J]. 环境工程学报, 2018, 12(2): 630-637. |

| [6] |

CHEN Z, ZHANG W J, WANG D S, et al. Enhancement of waste activated sludge dewaterability using calcium peroxide pre-oxidation and chemical re-flocculation[J]. Water Research, 2016, 103: 170-181. DOI:10.1016/j.watres.2016.07.018 |

| [7] |

ZHANG W J, CHEN Z, CAO B D, et al. Improvement of wastewater sludge dewatering performance using titanium salt coagulants (TSCs) in combination with magnetic nano-particles: Significance of titanium speciation[J]. Water Research, 2017, 110: 102-111. DOI:10.1016/j.watres.2016.12.011 |

| [8] |

BLACK A P, CHEN C L. Electrophoretic studies of coagulation and flocculation of river sediment suspensions with aluminum sulfate[J]. Journal -American Water Works Association, 1965, 57(3): 354-362. DOI:10.1002/j.1551-8833.1965.tb01410.x |

| [9] |

Segré G F. A Physicochemical Evaluation of the compressibility and dewatering behavior of dredged sediments[D]. Syracuse: Syracuse University, 2013.

|

| [10] |

李晓威, 吕鹏, 彭万里. 湖泊环保疏浚工程中泥浆絮凝效率的优化研究[J]. 人民黄河, 2016, 38(9): 64-67. DOI:10.3969/j.issn.1000-1379.2016.09.016 |

| [11] |

吕纯剑, 高红杰, 李晓洁, 等. 沈阳市黑臭水体溶解性有机物组分及其光学特征[J]. 环境工程学报, 2019, 13(3): 559-568. |

| [12] |

李斌, 柏杨巍, 刘丹妮, 等. 全国地级及以上城市建成区黑臭水体的分布、存在问题及对策建议[J]. 环境工程学报, 2019, 13(3): 511-518. |

| [13] |

蒋伟, 赵永国, 陈瑞华, 等. 黑臭河道底泥特征分析及处理工艺筛选[J]. 环境监测管理与技术, 2019, 31(3): 64-67. DOI:10.3969/j.issn.1006-2009.2019.03.016 |

| [14] |

蔡丽云, 黄泽彬, 须子唯, 等. 处理垃圾渗滤液的SBR中微生物种群与污泥比阻[J]. 环境科学, 2018, 39(2): 880-888. |

| [15] |

徐慧敏, 何国富, 熊南安, 等. 双频超声波促进剩余污泥的破解[J]. 环境工程学报, 2017, 11(4): 2452-2456. |

| [16] |

FREDRICKS G A, NELSEN R B, RODRÍGUEZ-LALLENA J A. Copulas with fractal supports[J]. Insurance: Mathematics and Economics, 2005, 37(1): 42-48. DOI:10.1016/j.insmatheco.2004.12.004 |

| [17] |

吴敦虎, 熊琼, 林辉, 等. 有机高分子絮凝剂在污泥脱水中的应用研究[J]. 水处理技术, 2004, 30(2): 116-118. DOI:10.3969/j.issn.1000-3770.2004.02.016 |

| [18] |

李恺, 叶志平, 王凤英, 等. 冷融技术联合化学调理对污泥脱水性能的影响及其机理[J]. 环境科学学报, 2010, 30(3): 536-543. |

| [19] |

詹怀宇, 刘千钧, 刘明华, 等. 两性木素絮凝剂的制备及其在污泥脱水的应用[J]. 中国造纸, 2005, 24(2): 14-16. DOI:10.3969/j.issn.0254-508X.2005.02.005 |

| [20] |

FENG L, LIU S, ZHENG H L, et al. Using ultrasonic (US)-initiated template copolymerization for preparation of an enhanced cationic polyacrylamide (CPAM) and its application in sludge dewatering[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018, 44: 53-63. DOI:10.1016/j.ultsonch.2018.02.017 |

| [21] |

ZHANG L H, DUAN F, HUANG Y J, et al. Effect of calcium magnesium acetate on the forming property and fractal dimension of sludge pore structure during combustion[J]. Bioresource Technology, 2015, 197: 235-243. DOI:10.1016/j.biortech.2015.08.079 |

| [22] |

CHAKRABORTI R K, ATKINSON J F, VAN BENSCHOTEN J E. Characterization of alum floc by image analysis[J]. Environmental Science & Technology, 2000, 34(18): 3969-3976. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42