0 引言

我国传统火山岩型铀矿找矿理论经过几十年不断发展、实践与研究已日趋成熟与完善,指导寻找了一大批工业铀矿床,但由于矿床品位低、开采效率低、矿体埋深较大等因素依旧无法满足我国核原料的需求。随着我国传感器技术、航天技术、计算机技术的发展,遥感技术在矿产勘查中的应用越发成熟[1-3],21世纪初遥感技术在铀矿勘查领域得到了广泛应用[4-7]。与传统地质找矿方法对比,遥感技术具有直观、视野大、宏观性强、全天候、工作周期短、资金投入小等优势[8-9]。根据以往的找矿经验,认为断裂构造交汇部位、潜火山岩侵入内外接触带、热液蚀变强烈部位利于铀成矿,利于应用遥感技术建立岩性、构造、蚀变等遥感标志,进而缩小勘查面积,预测成矿远景区,实现高效、快速的突破区域找矿。

新城子盆地位于大兴安岭南端、西拉沐伦河以北林西地区,20世纪60年开展了放射性普查工作,发现701小型铀矿床[10]。自“十一五”期间“全国铀矿资源预测潜力评价”铀矿项目[11]以来,研究区开始开展铀矿勘查工作。针对研究区工作程度低,构造特征、控矿因素未知的工作困难,笔者将传统铀矿找矿方法与遥感找矿技术有效结合,进行了成矿远景区预测,旨在总结一套适用于大兴安岭地区火山岩型铀矿的快速有效的找矿方法。

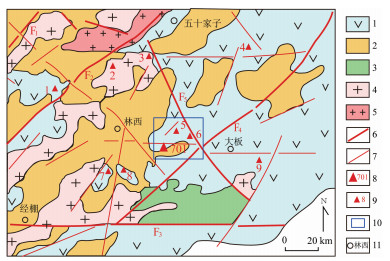

1 地质概况及技术路线 1.1 区域概况新城子盆地位于华北板块与西伯利亚板块之间北部陆缘增生带之上的宝音图—锡林浩特火山型被动陆缘带东部[12],同时也处于古生代古亚洲洋及中生代环太平洋构造成矿域强烈叠加、复合、转换区域[13],属扎兰屯火山岩型铀成矿远景带及大兴安岭成矿带的重要组成部分。受西太平洋俯冲影响,区域构造运动强烈,形成NW、NE、EW向的区域构造格局[13],以NE向为主。上述3组断裂构造基本控制着火山岩带、火山盆地边界和铀及多金属矿的空间展布。

1.2 研究区地质特征新城子火山盆地受区域NE向大板-扎鲁特旗断裂(F4)和NW向官地东断裂(F5)控制,呈不规则椭圆形,面积1 200 km2,为一断陷盆地(图 1)。

|

| 1.中生代火山岩;2.二叠系变质岩;3.前二叠系;4.燕山期花岗岩;5.海西期花岗岩;6.区域深大断裂构造;7.次级断裂构造;8.铀矿床及编号;9.铀矿点及编号;10.研究区范围; 11.地名。F1.大兴安岭主脊断裂;F2.林西—乌兰浩特大断裂;F3.西拉沐伦河深断裂;F4.大板—扎鲁特旗大断裂;F5.官地东断裂。 图 1 研究区区域地质略图 Fig. 1 Regional geological sketch of the study area |

|

|

盆地基底由上志留统杏树洼组、上二叠统林西组及中侏罗统新民组组成,岩性主要为变质砂岩、砂板岩、凝灰质砂砾岩;盖层由上侏罗统满克头鄂博组、玛尼吐组、白音高老组组成,岩性为中酸性火山岩及火山碎屑岩,具有多岩相、多旋回、多韵律火山岩的特点。研究区北部及西部出露晚侏罗世、早白垩世花岗岩,多以小岩株、岩脉形式产出,一般为火山活动晚期产物。目前盆地内已发现小型铀矿床(701)1处、铀矿点2处及众多铀异常点,矿化类型为蚀变裂隙带型,产于多组断裂交汇部位。

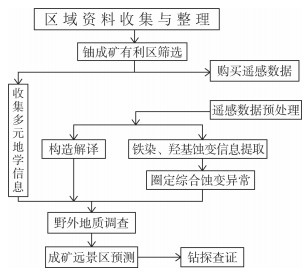

1.3 技术路线本次研究技术路线总体上可分为5个步骤(图 2),具体如下。

|

| 图 2 技术路线 Fig. 2 Technical roadmap |

|

|

1) 收集、整理区域资料。依据已有铀矿床、成矿理论选择地学特征类似地区,收集优选地区的地质、矿床、物化探以及遥感数据。

2) 遥感数据处理。解译构造,提取铁染、羟基蚀变异常信息,划分综合异常范围。

3) 对解译构造、遥感蚀变综合异常以及多元地学信息进行野外地质调查。

4) 利用综合多元信息建立成矿预测模型,依据模型圈定成矿远景区。

5) 对成矿远景区开展钻探查证,扩大找矿成果。

2 遥感数据源及数据预处理 2.1 遥感数据源本次研究提取蚀变信息的数据源为Landsat7ETM123-030多光谱卫星遥感数据,遥感构造解译的数据源为“高分一号”2 m高分辨率卫星数据,均属于一级产品。研究区范围内无云、雾、冰雪,植被不发育,基岩出露较好,无人工干扰,满足1:5万遥感解译精度需求。

2.2 数据预处理遥感影像在获取过程中会发生变形,为了减小误差,提高图像精度,需对获得的一级数据进行预处理,预处理工作主要包括:波段选取、图像校正、图像镶嵌及裁剪、影像融合及增强等。

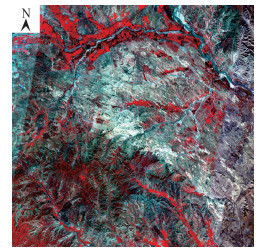

1) 波段选取。波段组合遵循标准差大、相关性小、可分性好、信息含量大等原则[14]。通过综合实验分析,最终选择ETM+7(R)、4(G)、1(B)波段组合进行假彩色合成,制作用于目视解译的遥感基础底图。

2) 图像校正。包括辐射校正和几何精校正。辐射校正是依据大气对不同波长电磁波辐射散射的选择特性,通过对ETM多光谱遥感数据和高分辨率数据不同波段的线性回归分析,计算出大气散射干扰值,从而对大气辐射误差加以纠正。几何精校正是在研究区地形图上选取明显的控制点,并与同遥感影像图对应的控制点进行校正,将投影坐标系与研究区地形图统一。

3) 图像镶嵌及裁剪。镶嵌是指研究区内影像交接处或相邻影像文件通过几何镶嵌、色调调整、去重叠等处理,合并成一幅图像的过程;图像镶嵌完成后经过裁剪成为与研究区相匹配的影像。

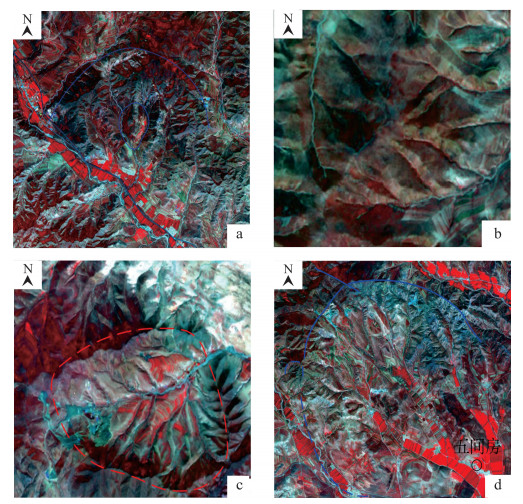

4) 影像融合与增强。影像融合是将全色波段和多光谱波段采用主成分分析法进行数据融合处理。图像增强是将地物的亮度差异增大并减少地形切割造成的阴影,然后进行低通滤波,此时得到的影像即为遥感解译底图(图 3)。

|

| 图 3 研究区遥感影像 Fig. 3 Remote sensing image in the study area |

|

|

遥感解译中的线性体并非单指断裂构造,而是指与地质作用有关的所有线性体,如各种直线状或微弯曲弧状的地质界线,与断裂构造成因有关的线性构造、线性应变带,由地形、影像纹理或色调的线状变化反映的线性体。本次线性体的研究旨在建立研究区构造格架及查明断裂构造特征,因此线性体的研究只解译与断裂构造成因有关的线性构造。

环形构造成因有火山喷发、岩浆侵入、断裂围陷。据统计全球大约75%的金属矿床受环形构造控制[15],铀与部分多金属具有共生特征,所有环形构造是本次分析和研究找矿的重点之一。

3.1 线性构造解译 3.1.1 解译原则和方法在进行断裂构造解译时,当遵循以下原则:1)先建立构造格架,后进行局部详细解译;2)先易后难、先大后小;3)先解译与控矿、控岩有关的断裂,后解译普通构造;4)断裂构造解译完成后需进行重复检查解译,对之前不确定、有异议的断裂仔细斟酌。

3.1.2 解译标志线性断裂构造解译需在解译标志的基础上进行。通过以往经验并结合卫片信息,建立了研究区解译标志(图 4)。

|

| a. NE向山脊被NW向山脊切断;b.山脊直角转弯;c.河流直角转弯;d. EW向山脊被NS向断裂错断;e.呈线性分布的脊状正地形和“U”型负地形及断层三角面;f.呈直线分布的色彩差异。 图 4 研究区线性构造解译标志 Fig. 4 Linear construction interpretation markers in the study area |

|

|

1) 色调标志:清晰的线型色调界线,色调异常。2)地貌标志:不同地貌类型分界或直线状分布的陡崖坎、断层三角面、凹地、负地形;山体、山脊线被错移或突然中断;呈近直线出露的山脊鞍部。3)构造标志:地质构造的不连续、地质构造破碎带。4)岩性地质标志:地层不连续、发生位移;地层、岩体直线接触;地层、岩性界线突然改变或斜交。5)水系标志:河流水系直线状、格状展布;直角拐湾或同步拐点。

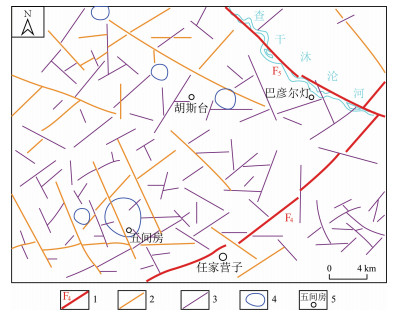

3.1.3 解译特征受EW向西拉沐沦河、NE向林西-乌兰浩特区和大板-扎鲁特旗、NW向官地东3组区域断裂作用,研究区线性断裂构造复杂多变,具多期活动特征。通过目视解译共解译线性断裂构造90余条(图 5)。线性断裂构造对岩性没有选择性,在变质岩及火山岩地层中均有出露,具体特征如下。

|

| 1.一级线性构造;2.二级线性构造;3.三级线性构造;4.环形构造;5.地名。 图 5 研究区遥感构造解译图 Fig. 5 Remote sensing interpretation map in the study area |

|

|

NE、NW、近NS、近EW向4组线性断裂构造构成了研究区的构造格架,其中NE、NW向最为发育,其次为近EW,近NS向断裂最弱。NE向线性构造为区内主要控岩、控盆断裂,与NW向断裂交会,且走向延伸较大,一般为4~8 km,具压扭性构造的影像特点。NW向线性构造规模大小不一,一般为1~5 km,多条NW向断裂呈近似等间距平行分布,NW向断裂多截切NE向断裂,具压扭性构造的影像特点。近EW向断裂是西拉木伦河深大断裂构造的派生次级构造,具有张扭性构造的影像特点。近NS向在区内仅发现3条,规模较小,一般为1.0~1.5 km,具张扭性构造的影像特点。

断裂构造相互错断、斜截形成众多构造结,利于成矿。

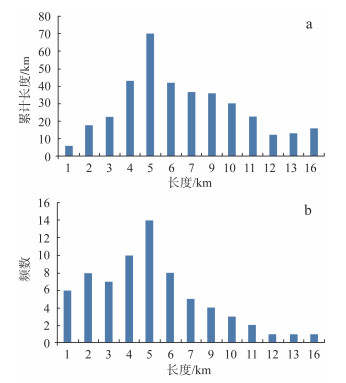

3.1.4 数学验证通过对遥感解译出的线性构造的长度进行直方图统计分析,可以检验解译构造的可靠性[16],并降低随机误差[17]。通过统计分析,得出累计长度-长度图(图 6a)、频度-长度图(图 6b),均服从正态分布,表明不同规模的断裂是随机分布的,遥感解译构造真实可靠。

|

| 图 6 研究区线性构造统计直方图 Fig. 6 Linear constructed statistical histogram in the study area |

|

|

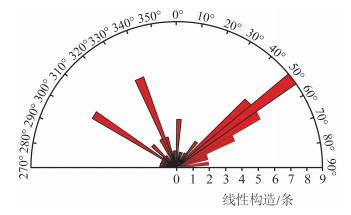

笔者对研究区提取的线性构造方位进行数学统计,以5°为区间,统计0°~90°和270°~360°区域36组线性构造数量,结果采用玫瑰花图解(图 7)表示。统计结果表明,研究区主干构造为NE向,与区域主干断裂走向一致,与实际构造展布方向相符,研究区NE向断裂构造在40°~60°之间密集分布,预测成矿远景区时应选择在走向40°~60°线性构造密集且与NW向线性构造结点发育地段。

|

| 图 7 研究区线性构造玫瑰花图解 Fig. 7 Rose diagram of linear structure in the study area |

|

|

研究区环形构造影像解译标志:1)环形影像轮廓清楚,色调差异明显的环形体;2)环形、弧形弯曲的山体、山脊;3)近圆形地质体构成的环形边界;4)弧形断裂、放射状断裂或多方向断裂交叉围限形成的环形轮廓或圆形体(图 8)。

|

| a.环形负地形、火山塌陷;b.环形山脊、中心山脊呈放射状;c.环形断层三角面;d.五间房环形构造。 图 8 研究区环型构造解译标志 Fig. 8 Annular structure interpretation marks in the study area |

|

|

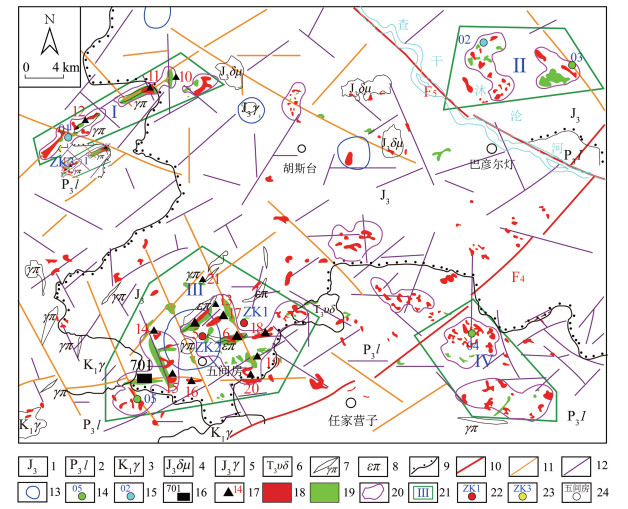

经解译,发现环形构造主要分布在研究区北部,沿NW向断裂呈串珠状分布(图 5),分布规律与燕山晚期闪长玢岩关系密切(图 9),闪长玢岩呈近圆形。研究区南部五间房发现一规模较大的环形构造,与收集资料[10]对比分析,该环形构造名为东敖包吐环形构造,为热液蚀变环,成因机制是多期次的含矿热液沿断裂构造上侵,有用元素在近地表富集,原岩发生强烈蚀变,在地表形成近圆形蚀变带,在遥感影像上表现出强烈的色彩差异。经验证,研究区内环形构造多是热液活动中心。

|

| 1.上侏罗统火山岩地层;2.上二叠统林西组;3.早白垩世花岗岩;4.晚侏罗世闪长玢岩;5.晚侏罗世花岗岩;6.晚三叠世辉长岩;7.潜火山岩脉;8.正常斑岩脉;9.不整合接触界线;10.一级解译断裂;11.二级解译断裂;12.三级解译断裂;13.环形解译构造;14.铜矿点位置及编号;15.铅矿点位置及编号;16.铀矿床及编号;17.铀矿点及编号;18.铁染异常;19.羟基异常;20.铜铅锌银化探异常范围;21.成矿有利地段范围及编号;22.工业铀矿孔及孔号;23.铀矿化铅工业孔及孔号;24.地名。 图 9 研究区遥感解译综合成果图 Fig. 9 Comprehensive map of remote sensing interpretation in the study area |

|

|

遥感技术具有确定地物分布及光谱特征的能力[18]。蚀变信息提取其实就是提取影像的光谱特征,与经验数据对比划分蚀变种类,反推热液蚀变在地表分布特征的过程。

4.1.1 地质理论及依据围岩蚀变的强弱、规模以及种类直接控制着矿体的品位及规模,是热液成矿作用不可缺少的部分[19-21],可作为直接找矿标志。不同围岩蚀变具有不同的光谱特征,利用遥感影像可识别不同种类的围岩蚀变[20],构成矿化烛变信息提取的地质理论基础。

蚀变矿物均含有不同种类的基团结构,如Fe离子(Fe2+和Fe3+)、含金属矿物OH-基团、CO32-基团,这些离子或基团在不同的波普区间产生明显的吸收光谱带,构成遥感异常提取的地学依据。

因此只要地表有蚀变出露,遥感技术就能够提取,规模达到中等强度以上的蚀变带对遥感异常蚀变信息提取十分有利[22]。在利用遥感技术预测成矿远景及潜力时,蚀变异常可作为重要评价标准之一。

4.1.2 光谱特征岩石所含离子或基团发生震动或电子跃迁,会形成特有的特征谱带,便于岩矿类型识别和烛变信息提取。大量实验表明,在可见光-短波红外(0.35~2.50 μm)光谱区域,主要造岩矿物并不产生具有鉴定意义的反射谱带[23-24],岩石光谱特征由Fe2+和Fe3+、含金属矿物OH-基团、CO32-基团液态水起主导作用[22]。实际工作中考虑到含铁离子的矿物在TM5波段强反射、在TM1波段强吸收的特点,采用TM5/TM1值来增强铁染蚀变信息;羟基离子TM5波段强反射、TM7波段强吸收的特点,采用TM5/TM7值来增强羟基蚀变异常。提取蚀变异常时常用的铁染指数(即波段TM5光谱反射与波段TM1光谱吸收的比值)和羟基指数(即波段TM5光谱反射与波段TM7光谱吸收的比值)反映矿化蚀变信息,利用Fe3+和OH-光谱特征提取矿物蚀变信息[25]。经过漫长的地质作用,绝大多数岩石含有较高的铁染和羟基指数,但高值区并不一定存在与铀及多金属矿化密切相关的近矿围岩蚀变,这就需要利用已知的矿床(点)作为样本进行对比,且相似程度越高,成矿概率越大。本次研究选取的标本矿床为与研究区较近的红山子铀矿床和边家大院铅锌银矿床。

4.2 信息提取及干扰去除遥感异常提取方法较多,其中较为成熟经典的方法是主成分分析法[26-27]。本次研究使用主成分分析法,又称K-L变换[28],属于统计基础上的多维正交线性变换[24],简单说就是将原来具有一定相关性,但包含较多冗杂信息的一组线性变量变换成一组相互正交且独立的线性变量,从而消除之沉杂信息进行蚀变提取的方法。

在蚀变信息提取之前需要对之前预处理的遥感底片进行干扰去除处理。常见干扰因素包括影像灰度级之间的差异、水系、阴影、第四系沉积物及植被[29],需对影像进行线性拉伸增强处理和利用ENVI软件对干扰信息进行掩膜处理,经掩膜处理后的图像整体亮度有所增高,数据更加集中[25]。对去干扰后的数据使用主成分分析方法,分别对ETM+1、3、4、5波段和ETM+1、4、5、7波段进行提取铁染蚀变信息和羟基蚀变信息。提取出的遥感蚀变异常存在假异常信息[30],需要进行低通滤波处理,消除部分孤立点或归并到与之相邻的连续异常中。

4.3 遥感蚀变信息分析经统计,铁染蚀变异常占研究区总面积的5.3%,该异常出露较分散,主要分布在基底变质岩区域和变质岩与火山岩不整合接触带附近(图 9)。经野外实地验证,铁染蚀变异常主要指示含Fe2+、Fe3+的蚀变矿物,主要为褐铁矿化、赤铁矿化、铁锰混染、黄铁矿化等。羟基蚀变异常占研究区总面积的3.4%,相对较为集中,主要集中分布在五间房和巴彦尔灯公社北山。经野外验证,羟基蚀变异常主要指示含OH-、H2O、CO32-的蚀变矿物,主要为碳酸盐化、高岭土化、水云母化、硅化、萤石化。研究区铁染和羟基蚀变强弱、展布形态受断裂构造控制明显,异常多产于多组断裂构造夹持部位呈面状,或沿NE、NW、近EW向断裂构造呈带状展布(图 9)。

5 解译信息与铀及多金属成矿关系 5.1 断裂构造与铀及多金属成矿关系内生矿床的形成与断裂构造活动密切相关。从图 9可知,区内铀矿床、铀矿化异常点及多金属矿点均分布在断裂构造交汇部位或断裂破碎带内,受NE、NW向断裂构造及火山岩控制。

5.2 蚀变信息与铀及多金属成矿关系根据遥感蚀变异常分布与铀矿化(异常)点空间分布关系可知,铀矿化异常点聚集区内同样是遥感解译羟基蚀变强烈区域,而多金属矿化蚀变与铁染蚀变关系密切,遥感解译蚀变中心位置往往就是铀及多金属矿化异常位置。铀及多金属矿化与蚀变信息展布方向、空间位置套合度达到80%(图 9),表明在研究区内可将遥感蚀变信息作为寻找铀及多金属矿化的标志之一。

6 遥感综合成矿预测 6.1 野外地质调查验证野外地质调查是遥感综合成矿预测的基础,通过路线地质调查、地质测量、取样分析等工作初步查明研究区成矿条件、控矿因素、矿化特征以及遥感蚀变信息控制因素、热液蚀变类型,为遥感综合成矿预测提供依据[31-32]。

通过地面铀矿床1处(701)、铀矿点2处(5号、6号)、铀异常点12处、多金属矿点5处(01号、02号铅矿点,03号、04号、05号铜矿点)进行检查(图 9),发现铀及多金属矿化异常均受断裂、潜火山岩、蚀变等因素复合控制,而研究区断裂构造、潜火山岩及热液蚀变发育,表明研究区成矿条优越、矿化信息多样,具备形成矿床的基础条件。

6.2 多源地学信息综合分析通过收集研究区物化探及区域上具有相似成矿条件的铀及多金属矿床资料进行综合研究,经综合分析对比发现:研究区存在12处铜铅锌银岩石化探异常,且研究区处于内蒙古1:20万航空伽马异常高值区范围及林西-乌兰浩特地区铀矿调查评价铀成矿远景区内[33];另外,研究区周边发现大型多金属矿床(大井子铜矿、边家大院铅锌银矿),区域上红山子、张麻井、大官厂、凤凰山等铀矿床与研究区具有相似的成矿条件[21]。

以MAPGRS软件为平台将上述多元地学信息及野外地质调查验证结果相叠加,进行研究区成矿预测,并圈定成矿远景区。

6.3 成矿远景预测 6.3.1 远景区划分依据远景区的划分其实就是在多元地学信息叠加基础上,结合多种成矿理论,依据研究区及邻区成矿地质条件和控矿因素,圈定研究区成矿概率最高的地段,进行重点勘查工作,寻求突破。利用遥感解译圈定远景区应遵循以下几点原则[34-36]。1)优先选取遥感解译铁染、羟基蚀变信息叠合或异常信息呈片大面积出露的区域,且存在铀及多金属矿点信息。2)多组断裂构造交汇部位,尤其是NE、NW、近NS向断裂构造交汇部位。3)地表发育强烈硅化、赤铁矿化、水云母化、萤石化、铁帽、褐铁矿化等近矿围岩蚀变。4)潜火山岩、中酸性火山熔岩出露区域。5)优先选择多元地学信息耦合度高的区域。

6.3.2 综合成矿远景预测依据上述原则,研究区圈定成矿远景区4处,远景区编号按从北到南、从西到东的顺序编为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号远景区(图 9),现按成矿有利程度从高到底依次介绍,具体特征如下。

1)Ⅲ号铀及多金属成矿远景区。位于研究区西南五间房地段,面积约110 km2,远景区东、南、西三面界线同火山岩与变质岩不整合接触带界线基本一致,区内发育NE、NW、EW向3组断裂构造,且相互交汇,形成众多构造结;潜火山岩发育,出露正长斑岩、花岗斑岩、流纹斑岩脉。远景区内揭露小型铀矿床1处(701)、铀矿点2处(5号、6号)、铀异常点9处、铜矿点1处(05号);普遍发育高岭土化、碳酸盐化、水云母化蚀变,局部发育赤铁矿化、萤石化、硅化;区内存在铜铅锌银化探异常2处,多元地学信息耦合度较好,具有形成大型铀及多金属矿床的潜力,是后期勘查工作的重点区域。

2)Ⅰ号铀及多金属成矿远景区。位于研究区西北侧胡斯台附近,面积约35 km2,远景区展布方向、形态严格受NE向断裂构造及花岗斑岩控制,在NE、NW向断裂及潜火山岩交汇部位,蚀变、铀及多金属矿化、放射性异常场、遥感蚀变异常均膨大变形,多元地学信息总体沿NE向断裂构造及花岗斑岩展布。远景区内发现铀异常点3处、铅矿化点1处(01号),且具有良好的成矿环境,成矿潜力。

3)Ⅱ号多金属成矿远景区。位于研究区东北侧巴彦尔灯公社北山,面积约45 km2,远景区处于大板―扎鲁特旗断裂(F4)与官地东断裂(F5)夹持部位,普遍发育褐铁矿化、水云母化、高岭土化蚀变。远景区内发现铜铅锌岩石化探异常2处、铅矿点1处(02号)和铜矿点1处(03号)。

4)Ⅳ号多金属成矿远景区。位于研究区东南侧上岗地段,面积约48 km2,位于大板―扎鲁特旗断裂(F4)南侧,断裂构造不发育;发育NE向韧性剪切带,岩性主要为上二叠统林西组变质砂岩。远景区内发现铜矿点1处(04号),成矿潜力一般,需进一步开展潜力评价工作。

6.4 远景区工程验证为验证所圈定成矿远景区深部铀及多金属矿化特征,进一步评价远景区成矿潜力,在Ⅲ、Ⅰ号铀及多金属成矿远景区开展钻探查证工作,揭露到较好的工业铀及多金属矿体,具体特征如下:

Ⅲ号远景区内701小型铀矿床共圈定出矿体9条,均赋存于构造破碎蚀变带中,矿体长度为22~240 m,厚度为0.70~1.30 m,最大厚度可达3.00 m,沿倾向延深由数十米到360 m不等,品位为0.050%~0.120%,矿体受近EW向断裂构造控制。

针对Ⅲ号远景区内8号、9号铀矿点施工钻孔ZK1、ZK2。其中:ZK1孔揭露到工业铀矿体1段、铀矿化1段、铀异常8段,工业铀矿体厚度为5.20 m,平均品位为0.086%,最高达0.116%;铀矿化厚度为2.80 m,平均品位为0.042%;铀异常厚度为0.90~2.60 m,平均品位为0.011%~0.020%。铀矿化异常主要受NW向断裂控制,赋矿岩性为构造角砾岩,近矿围岩蚀变为赤铁矿化、水云母化。ZK2孔揭露到工业铀矿体2段、铀异常4段,矿体厚度为2.87 m,平均品位为0.056%,最高可达0.139%;铀异常厚度为0.60~4.90 m、品位为0.011%~0.028%。铀矿化异常主要受NW向断裂控制,矿化异常多产于构造破碎带内或附近,近矿围岩蚀变为水云母化、赤铁矿化、硅化和萤石化。

针对Ⅰ号铀及多金属成矿远景区施工钻孔ZK3,在深部发现铀矿化体1段,厚度为0.8 m,平均品位为0.046%;揭露到厚度为3.40 m铅锌工业矿体,铅平均品位为0.82%,锌平均品位为1.93%,铀及多金属矿化均产在构造破碎带与潜火山岩内外接触带附近。

7 结论1) 利用ETM多光谱数据的处理与融合建立了研究区构造格架,经数学统计验证研究区区域主干构造为NE向,与区域主干断裂走向一致,表明本次构造解译可信度较高。

2) 利用主成分分析法对与成矿关系密切的铁染、羟基蚀变信息进行提取,野外实地验证表明研究区蚀变信息严格受断裂构造、潜火山岩控制,高值区均在多组断裂交汇部位;另外羟基蚀变信息与铀矿化关系密切,铁染蚀变信息与多金属矿化关系密切。

3) 遥感蚀变信息结合多元地学信息在研究区圈定成矿远景区4处,经钻探查证Ⅲ、Ⅰ号铀及多金属成矿远景区深部存在铀及多金属矿体,成矿潜力较好;Ⅱ、Ⅳ号多金属成矿远景区虽未开展相关勘查工作,但应当引起重视。

4) 本次遥感技术寻在铀及多金属矿的应用成果和效率来看,遥感技术具有方便、快捷、成本小、准确率高的特点,适用于大兴安岭地区矿产资源调查评价工作的开展,为今后找矿提供思路及方向。

| [1] |

Amer R, Kusky T, Mezayen A E. Remote Sensing Detection of Gold Related Alteration Zones in Um Rus Area, Central Eastern Desert of Egypt[J]. Advances in Space Research, 2012, 12: 121-134. |

| [2] |

Zumsprekel H, Prinz T. Computer-Enhanced Multispectral Remote Sensing Data:A Useful Tool for the Geological Mapping of Archean Terrains in (Semi) Arid Environments[J]. Computers and Geosciences, 2000, 26: 87-100. DOI:10.1016/S0098-3004(99)00042-4 |

| [3] |

Sabins F F. Remote Sensing for Mineral Exploration[J]. Ore Geology Reviews, 1999, 14: 157-183. DOI:10.1016/S0169-1368(99)00007-4 |

| [4] |

潘蔚, 谢迎春, 罗富生, 等. 全国铀矿资源潜力评价遥感数据处理与应用[J]. 铀矿地质, 2012, 28(6): 383-387. Pan Wei, Xie Yingchun, Luo Fusheng, et al. Remote Sensing Data Processing and Its Application in the Potential Evaluation of Uranium Resource in Ching[J]. Uranium Geology, 2012, 28(6): 383-387. |

| [5] |

叶发旺, 刘德长. 中、高分辨率遥感数据在铀成矿有利区评价中的综合应用:以新疆克鲁克塔格断隆为例[J]. 世界核科学地质, 2011, 28(3): 168-173. Ye Fawang, Liu Dechang. Comprehensive Application of Middle and High Resolution Remote Sensing Data in the Evaluation of Favorable Area for Uranium Mineralization:A Case Study of Kuluketage Fault-Uplift in Xinjiang[J]. World Nuclear Geoscience, 2011, 28(3): 168-173. |

| [6] |

闫佰忠, 邱淑伟, 肖长来. 长白山玄武岩区地热异常区遥感识别[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(6): 1819-1828. Yan Baizhong, Qiu Shuwei, Xiao Changlai, et al. Potential Geothermal Fields Remote Sensing Identification in Changbai Mountain Basalt Area[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2017, 47(6): 1819-1828. |

| [7] |

贾伟洁, 郭华, 李迁. ASTER遥感影像与航磁梯度数据综合应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2015, 45(6): 1237-1245. Jia Weijie, Guo Hua, Li Qian. Integrated Application of ASTER Remote Sensing Image and Aeromagnetic Gradient Data[J]. Journal of Jilin University(Earth Science Edition), 2015, 45(6): 1237-1245. |

| [8] |

楼性满, 葛榜军. 遥感找矿预测方法[M]. 北京: 地质出版社, 1994: 2-4. Lou Xingman, Ge Bangjun. Remote Sensing Ore Prognostic Method[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1994: 2-4. |

| [9] |

Freek V M. Imaging Spectrometry for Geological Remote Sensing[J]. Geologie en Mijnbouw, 1998, 77(2): 137-151. |

| [10] |

王青, 李长华, 王世成, 等. 内蒙古林西-乌兰浩特地区铀矿远景资源调查成果报告[J]. 赤峰:核工业二四三大队, 2016, 1-344. |

| [11] |

张金带, 简晓飞, 李友良, 等. "十一五"铀矿勘察和地质科技进展及"十二五"总体思路[J]. 铀矿地质, 2011, 27(1): 1-7. Zhang Jindai, Jian Xiaofei, Li Youliang, et al. Progress in 11th Five Year and the General Idea for 12th Five Year of Uranium Exploration and Geological Science and Technology[J]. Uranium Geology, 2011, 27(1): 1-7. |

| [12] |

吴燕清, 张春雨, 王青, 等. 内蒙古新城子火山盆地铀成矿条件分析[J]. 铀矿地质, 2018, 34(1): 28-32. Wu Yanqing, Zhang Chunyu, Wang Qing, et al. Uranium Metallogenic Conditions Evaluation of Xinchengzi Volcanic Basin in Inner Mongolia[J]. Uranium Geology, 2018, 34(1): 28-32. |

| [13] |

王青, 李长华, 苏连驰, 等. 内蒙古白音沙那林场破火山机构铀成矿条件分析[J]. 铀矿地质, 2015, 31(6): 578-610. Wang Qing, Li Changhua, Su Lianchi, et al. Analysis on Uranium Metallogenic Condition of Baiyinshana Woodland Caldera in Inner Mongolia[J]. Uranium Geology, 2015, 31(6): 578-610. |

| [14] |

王润生. 图像理解[M]. 长沙: 国防科技大学出版社, 1995: 21-35. Wang Runsheng. Image Understanding[M]. Changsha: University of Defense Science and Technology Press, 1995: 21-35. |

| [15] |

姚伟.遥感技术在北非努比亚地盾地区金矿勘查中的应用[D].长沙: 中南大学, 2014: 1-62. Yao Wei. Application of Remote Sensing Technique to the Gold Exploration in Wadi Haifa District, Nubia Shield of North Africa[D]. Changsha: Central South University, 2014: 1-62. |

| [16] |

赵不亿, 秦小光. 遥感构造的定量分析方法[J]. 地质科技情报, 1988, 7(1): 127-136. Zhao Buyi, Qin Xiaoguang. Quantitative Analysis of Remote Sensing Structures[J]. Geological Science and Technology Information, 1988, 7(1): 127-136. |

| [17] |

王媛媛.遥感技术在山西灵丘多金属矿区成矿预测中的应用[D].太原: 太原理工大学, 2017: 1-70. Wang Yuanyuan. Application of Remote Sensing Technology in Ire Formation Prediction in Lingqiu Shanxi Abstract[D]. Taiyuan: Taiyuan University of Technology, 2017: 1-70. |

| [18] |

Loughlin W P. Principal Component Analysis for Alteration Mapping[J]. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 1991(57): 1163-1169. |

| [19] |

胡受奚. 交代蚀变岩岩相学[M]. 北京: 地质出版社, 1980: 132-136. Hu Shouxi. Metasomatic Altered Petrography[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1980: 132-136. |

| [20] |

刘燕君. 遥感找矿的原理和方法[M]. 北京: 地质出版社, 1991: 12-19, 132-136. Liu Yanjun. Principle and Method of Remote Sensing Prospecting[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1991: 12-19, 132-136. |

| [21] |

李长华, 吴燕清, 王世成, 等. 大兴安岭中南段火山岩型铀矿成矿条件及远景预测[J]. 铀矿地质, 2018, 34(6): 329-336. Li Changhua, Wu Yanqing, Wang Shicheng, et al. Ore-Forming Conditions and Uranium Prospective Prediction of Volcanic-Type Uranium Deposits in the Middle-Southern Great Xing'an Range[J]. Uranium Geology, 2018, 34(6): 329-336. |

| [22] |

张玉君, 杨建民, 陈薇. ETM+(TM)蚀变遥感异常提取方法研究与应用:地质依据和波谱前提[J]. 国土资源遥感, 2002, 14(4): 30-36. Zhang Yujun, Yang Jianmin, Chen Wei, et al. A Study of the Method for Extraction of Alteration Anomalies from the ETM+(TM) Data and Its Application:Geologic Basis and Spectral Precondition[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2002, 14(4): 30-36. |

| [23] |

Hunt G R. Near-Infrared (1.3-2.4μm) Spectra of Alternation Minerals-Potential for Use in Remote Sensing[J]. Geophysics, 1979, 4(1): 1901-1921. |

| [24] |

阎积慧. TM图像地质应用原理与方法[M]. 北京: 冶金工业部出版社, 1995: 15-30. Yan Jihui. Principle and Method of TM Image Geology Application[M]. Beijing: Ministry of Metallurgical Industry Press, 1995: 15-30. |

| [25] |

荆凤.内蒙古大兴安岭南段多金属成矿带遥感多源信息综合研究[D].北京: 中国地质大学(北京), 2005. Jing Feng.Comprehensive Study on Remote Sensing Multi-Source Information of Polymetallic Metallogenic Belt in Southern Daxing'an Mountains, Inner Mongolia[D]. Beijing: China University of Geosciences(Beijing), 2000. |

| [26] |

周可法, 孙莉, 张楠楠. 中亚地区高光谱遥感地物蚀变信息识别和提取[M]. 北京: 地质出版社, 2008: 102-109. Zhou Kefa, Sun Li, Zhang Nannan. Recognition and Extraction of Hyperspectral Remote Sensing Alteration Information in Central Asia[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2008: 102-109. |

| [27] |

甘甫平, 王润生. 遥感岩矿信息提取基础与技术方法研究[M]. 北京: 地质出版社, 2004: 71-74. Gan Puping, Wang Runsheng. Research on the Basis and Technical Method of Extracting Rock and Mineral Information from Remote Sensing[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2004: 71-74. |

| [28] |

张玉君. 基岩裸露区蚀变岩遥感信息的提取方法[J]. 国土资源遥感, 1998, 10(2): 46-53. Zhang Yujun. Extraction Method of Remote Sensing Information of Altered Rocks in Exposed Bedrock Area[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 1998, 10(2): 46-53. |

| [29] |

周成虎, 骆剑承, 杨晓梅, 等. 遥感影像地学理解与分析[M]. 北京: 科学出版社, 2001: 142-146. Zhou Chenghu, Luo Jiancheng, Yang Xiaomei, et al. Geological Understanding and Analysis of Remote Sensing Images[M]. Beijing: Science Press, 2001: 142-146. |

| [30] |

党福星. 多光谱定量化分析技术在矿化蚀变信息提取中的应用研究[J]. 国土资源遥感, 1998, 10(4): 86-92. Dang Fuxing. Study on the Application of Multispectral Quantitative Analysis Technology in the Extraction of Mineralized Alteration Information[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 1998, 10(4): 86-92. |

| [31] |

孙华山, 赵鹏大, 张寿庭, 等. 基于5P成矿预测与定量评价的系统勘查理论与实践[J]. 地球科学:中国地质大学学报, 2005, 30(2): 199-205. Sun Huashan, Zhao Pengda, Zhang Shouting, et al. Theoryand Practice of Systematic Mineral Exploration Based on 5P Metal Logenic Prognosis and Quantitative Assessment[J]. Earth Science:Journal of China University of Geosciences, 2005, 30(2): 199-205. |

| [32] |

赵玉灵. 遥感找矿模型的研究进展与评述[J]. 国土资源遥感, 2003, 15(3): 1-4. Zhao Yuling. The Advances in the Study of the Remote Sensing Exploration Model:A Review[J]. Remote Sensing for Land & Resources, 2003, 15(3): 1-4. |

| [33] |

张恩, 段明, 卢辉雄, 等. 林西-乌兰浩特地区铀成矿多源信息分析与成矿预测[J]. 物探与化探, 2019, 43(5): 948-957. Zhang En, Duan Ming, Lu Huixiong, et al. An Analysis of Multivariate Uranium Metallogenic Information and Metallogenic Prognosis in Linxi-Ulanhot Area[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 2019, 43(5): 948-957. |

| [34] |

杨建民, 张玉君, 邓刚, 等. 中国天山铜矿带找矿靶区优选[M]. 北京: 地质出版社, 2008: 212-226. Yang Jianmin, Zhang Yujun, Deng Gang, et al. Optimum Selection of Prospecting Targets in Tianshan Copper Belt, China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2008: 212-226. |

| [35] |

鲍光淑, 刘斌. 基于空间分析的矿产资源评价方法[J]. 中南工业大学学报, 2001, 32(1): 1-4. Bao Guangshu, Liu Bin. Method of the Mineral Resource Estimation Based on Spatial Analysis[J]. Journal of Central South University, 2001, 32(1): 1-4. |

| [36] |

吕凤军.遥感蚀变信息场及其应用[D].长春: 吉林大学, 2006: 50-56. Lü Fengjun. Application and Study of Remote Sensing Alteration Information Field[D]. Changchun: Jilin University, 2006: 50-56. |