改革开放以来,中国的工业化进程发展迅速,从过去一穷二白的农业国跃居为工业规模世界第一、国内生产总值世界第二的工业大国。进入新时代,习近平总书记在党的二十大报告中强调,要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”[1]。新型工业化是中国式现代化的核心,是工业现代化发展的方向。因此,要想实现中国式现代化,必须实现新型工业化。从中国区域工业化发展的现实状况来看,虽然我国目前工业现代化发展已经取得明显的成就,但地区之间的工业化发展仍然存在着不平衡、不充分的问题,工业结构失衡、工业创新驱动的内生发展动力不足等问题仍然制约着新型工业化的发展。事实上,推进新型工业化建设,提升我国现代化产业体系的国际竞争力,不仅能为实现中国式现代化提供物质基础和产业支撑,也是推动强国建设与实现民族复兴的关键[2-3]。因此,如何提高工业发展的质量,缩小区域工业化发展差距,完成2035年基本实现新型工业化的目标,是必须考虑的问题。与此同时,在全球数字经济蓬勃发展、工业数字化转型势不可挡的今天,还有一个问题值得思考,即中国是否可以通过大力发展数字经济来促进新型工业化的发展?

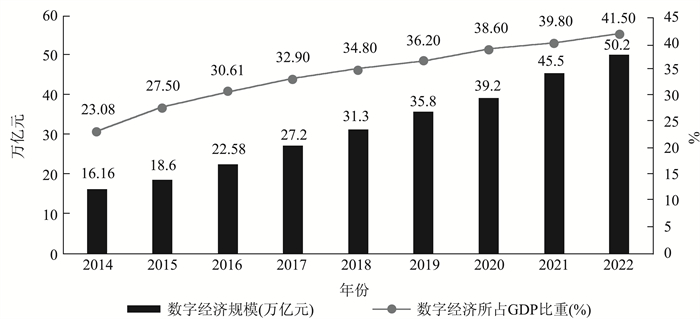

数字经济作为经济发展中最活跃的生产要素,在推动工业数字化、产业转型升级中发挥重要作用。近年来,政府高度重视并推动数字经济发展,中国的数字经济也取得了较大进展。如图 1所示,截至2022年,我国数字经济规模从2014年的16.16万亿上升至50.2万亿元,总量稳居世界第二,年平均增长率约为13.42%;数字经济占国内生产总值(GDP)比重从2014年的23.08%上升至41.5%,年平均增长率为6.73%。即使在新冠疫情和全球经济下行的大背景下,中国的数字经济规模在2021年和2022年仍相继突破了40万亿、50万亿元大关。可见,中国数字经济无论是规模还是对经济的贡献程度,均取得较大的成就。我国数字经济发展具有难得的历史机遇,应致力于掌握数字经济发展的主动权,搭上新一轮科技革命和产业革命的“顺风车”。因此,要加快数字经济的发展,释放数字经济的潜能,充分发挥数字经济的潜力,推动数字经济与实体经济的深度融合。

|

图 1 2014—2022年我国数字经济规模及占GDP的比重变化情况 数据来源:根据中国信息通信研究院数据整理绘制。 |

那么,数字经济是否能显著促进新型工业化发展呢?对于这个问题,学术界已有少量文献定性地分析了数字经济对新型工业化发展的影响。史丹等[4]认为数字经济通过创新工业发展动能、强化包容发展、促进工业化与数字化的融合,从而起到赋能中国式新型工业化的作用。任保平[5]认为在数字经济的推动下,工业现代化从传统的初级工业现代化转向高级工业现代化,其典型生产组织模式也由标准化现代工业向数字智能化现代工业转型。数字经济与实体经济深度融合推动我国新型工业化的战略重点在于以数实深度融合创新力提高实体经济的产业基础能力[6],要以数字经济的产业数字化和数字产业化协同发展推进新型工业化[7]。王薇[8]认为数字经济通过工业要素现代化、工业动力现代化、工业制度现代化和工业环境现代化,实现数字经济与工业现代化的深度融合。同时,数字经济与工业融合后能够通过提升产业效率和技术创新来推动工业数字化转型[9-10]。然而,上述文献大多停留在定性分析层面,而较少从实证层面分析数字经济对新型工业化发展的影响。制造业是工业的主体,制造业数字化是中国特色新型工业化的重要特征[11]。因此,与本文最紧密相关的实证研究是数字化对制造业转型升级的影响。从宏观上看,数字经济不仅有利于促进制造业升级,而且当人才集聚、金融发展水平达到一定程度时,数字经济的促进作用会增大[12],而当对外开放、环境规制达到一定程度时,数字经济的赋能作用将受到限制[13]。从中观上看,数字技术对制造业增长的促进作用集中体现在机械设备制造行业,而对轻纺、资源加工业的促进作用则较弱,具有明显的行业异质性[14]。从微观上看,数字经济对于信息技术使用强度高的制造业企业具有提升产品创新绩效的赋能效应[15]。除此之外,少许文献研究了新型工业化、新型城镇化、农村现代化三者之间的关系[16],但仍未探讨数字经济与新型工业化之间的关系。

现有文献为本文的研究提供了重要参考,但仍存在进一步完善的空间。第一,目前关于新型工业化发展水平具体测度的文献相对较少,且没有统一的衡量标准,大部分文献仍基于党的十六大报告的内涵构建新型工业化指标体系;第二,与新型工业化密切相关的文献,大多研究新型工业化、新型城镇化、农村现代化三者间的关系,对数字经济与新型工业化之间的关系关注较少,且多停留在定性分析层面,定量分析明显不足;第三,数字经济和新型工业化发展可能存在空间相关性,数字经济驱动新型工业化发展的空间效应仍有待进一步拓展分析。基于此,本文可能的边际贡献有:一是重构新型工业化发展的综合评价体系,厘清数字经济赋能新型工业化发展的机制;二是考察数字经济对于不同区域新型工业化发展的影响差异,并剖析其深层原因;三是以技术创新、经济发展水平作为门槛变量,研究其在数字经济对新型工业化发展的影响是“边际效应递增”还是“边际效应递减”的非线性作用;四是考虑到数字经济具有非竞争性和技术外溢的特点,构建空间杜宾模型,研究数字经济在新型工业化中的空间外溢效应。

二、理论分析与研究假设新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑,是推进中国式现代化的重要驱动力量[17]。数字经济凭借全新的智能信息技术、丰富的数据资源和庞大的用户规模,在发展动能、效率以及质量上拥有其他要素无法比拟的优势[18]。因此,数字经济可以突破时空距离束缚,通过技术溢出、加速优质要素流动、促进资源合理配置、提升工业发展质量等方式,有效破解新型工业化发展的地区不平衡、不充分问题。同时,考虑到互联网的“梅特卡夫法则”“摩尔定律”和“达维多定律”,数字经济对新型工业化的影响还可能具有非线性特征、地理异质性与空间溢出效应。下文将从直接效应、异质性效应、门槛效应以及空间溢出效应这四方面进行论述并提出本文的研究假说。

(一) 数字经济赋能新型工业化的直接效应从规模经济效应上看,数字化的生产、管理和销售模式能帮助企业在较大的生产规模下降低产品的生产成本,实现规模报酬递增,释放更大的规模经济潜力。从要素效率提升效应上看,数字经济基础设施主要由与信息通信行业相关的软硬件基础能力所决定,能够极大地促进工业数字化转型升级[19]。完善的数字经济为生产要素的高效利用提供了新的途径。通过大数据分析和智能化技术,合理优化各种生产资源配置。这种要素效率的提升对新型工业化的快速发展具有显著的促进作用。从产业融合发展效应上看,数字经济为不同产业间的融合发展提供了机遇。通过数字技术的应用,传统产业得以嵌入更多信息化和智能化的元素,从而创造出更多价值。数字技术的交叉应用也促成了新兴产业的崛起,推动了产业结构的优化和升级,促进了工业数字化的发展。另外,制造业作为工业的皇冠,发展新型工业化需要重点推动制造业的转型升级[20]。根据黄群慧等[21]构建的数理模型可知,假设存在一个经济系统,每个经济主体都需要生产和消费X和Y两种工业产品,经济主体生产的产品都需要对外销售(即忽略了自给自足的情况),并且这两种产品的交易需要数字经济发挥便捷的数字化服务,即当经济主体存在销售产品X和Y时,则说明数字经济在交易过程中发挥作用。同时假设存在两类结构,一类是部分分工结构,仅选择生产产品X和数字经济服务并购买产品Y,或是仅选择生产产品Y和数字经济服务并购买产品X。另一类结构是完全分工结构,具体表现为分别只生产产品X、产品Y、数字经济服务而其他经济主体均需购买这三种情况,表明不同经济体均实现专业化生产。其最终的结果为,在部分分工经济结构下,生产X或Y产品的经济主体生产率为:

因为A>1,B>1,δ>1,λ>0,则f1<1=f2,即在部分分工结构中制造产品Y的生产率必然要小于完全分工结构。比较这两类结构的数字经济服务可知,数字经济服务在完全分工结构中实现专业化发展,数字经济服务与产品的生产分工所引起的专业化经济使得完全分工结构的生产率提升。因此,当数字化服务发展为专业化生产时,产品生产者为获得自身所需的数字经济服务会自动进行市场交易,从而提高自身专业化水平,提升产品生产效率。从长远上看,这将有利于推动整个制造业转型升级,对于工业的绿色化转型、协调化发展、高级化升级起着重要的作用。基于此,本文提出假说H1。

H1:数字经济对新型工业化具有显著促进作用。

(二) 数字经济对新型工业化的异质性效应从地理空间的角度上看,我国幅员辽阔,区域间的经济发展、数字技术基础、工业发展水平和国家政策导向都存在明显的区域性差异。部分学者认为,根据梯度转移理论与沿海地区优先开放战略,东部地区将会率先引进先进技术作为一级梯度地区[22],因此东部地区在数字技术方面和工业现代化方面拥有其他地区无法比拟的先天优势。然而近年来,国家为了缩小区域间工业化发展的差距,出台了一系列政策举措以促进区域经济协调发展,如中部崛起、西部大开发等国家战略。尤其是像贵州等中西部地区能利用自身有利条件发展数字经济等大数据产业,完善数字基础设施建设以提升数字化技术的开发应用,从而对当地的新型工业化发展起到更大的促进作用[23]。而东北地区作为中国工业的“共和国长子”,近年来由于人口老龄化和产业转型困难,工业发展速度相对缓慢。总的来说,不同地区的数字经济和新型工业化水平具有一定的区域差异。基于此,本文提出假说H2。

H2:数字经济对新型工业化发展的影响存在地区异质性。

(三) 数字经济赋能新型工业化的门槛效应:技术创新与经济发展技术创新作为工业高质量发展的动力,不仅有助于提升制造业全要素生产率,还能够引领工业高质量发展,提高所在区域的创新绩效[24]。数字经济发展与技术创新密切相关。在技术创新水平较低的阶段,数字经济可能仅具备有限的创新能力,难以全面支撑新型工业化的多样需求,因此对新型工业化的赋能作用相对较小。在技术创新水平较高的阶段,技术创新高的地区通过吸引大量优质人才,放大科研机构、先进专业设备的集聚效应,进而加快了数字产业化、产业数字化的发展,为数字经济推动新型工业化提供源源不断的动力[25]。这一影响会随着技术革新程度的提升而变得更加显著,“梅特卡夫法则”和网络效应在新型工业化的发展中也会随之出现。

经济发展水平会影响数字经济的规模和质量。在经济发展水平较低的阶段,数字经济可能受到资源、人才和投资等限制,面临数字基础设施建设投入不足和产业数字化水平、数字产业化水平不高等问题[26],从而削弱了数字经济对新型工业化的促进作用。然而,在经济发展水平较高的阶段,数字经济会吸引更多生产要素投入,提高技术水平,从而引领新型工业化的发展。基于此,本文提出假说H3。

H3:数字经济对新型工业化的发展具有“边际效应”递增的非线性作用。

(四) 数字经济赋能新型工业化的空间溢出效应数字经济以强大的现代信息网络和高效的信息传递为依托,不仅打破由于地理区域的不同所产生的“空间壁垒”,拓展了区域合作与竞争的广度和深度,还促进了生产要素如资本、劳动力、技术的跨地区流动,加强区域间经济活动的关联性,从而对周围地区产生辐射带动效应。因此,数字经济对新型工业化的影响不仅会受到本土效应的影响,还可能受到其他区域空间溢出效应的影响[27]。这种空间溢出效应主要体现在以下几个方面。首先,数字经济通过技术溢出效应将数字经济本地区的创新和经验积累传播到邻近地区,对其产业发展产生积极影响。其次,数字经济的高度技术性质意味着对高水平技术人才的需求。当某一区域成为数字经济的中心时,它可能会吸引来自邻近地区的技术人才。人才流动有利于进一步促进技术合作、创新合作以及产业协同,从而加强邻近地区的新型工业化发展。再次,市场联动效应在数字经济的发展中也起到重要作用。数字经济的兴起常伴随市场规模的扩大,并且由于数字经济的非竞争性和普惠性,不同地区的经济联系将更加紧密,生产要素流动将会更加频繁。这种市场联动效应可能会扩散到邻近地区,进而带动整个区域产业链的升级,促进新型工业化的发展。最后,数字经济的发展有利于信息传播与资源互补。邻近地区可以通过信息共享和合作,获取更先进的技术、经济模式等方面的信息,从而为自身新型工业化的发展提供支持。同时,不同地区可能会因资源互补的需要而展开合作,实现更高效的新型工业化发展。基于此,本文提出假说H4。

H4:数字经济可通过空间外溢效应对邻近地区新型工业化的发展起到正向促进作用。

三、新型工业化发展水平的测度与评价 (一) 新型工业化的内涵“新型工业化”这个概念最早在党的十六大报告中提出,其目的是解决我国社会经济发展走传统工业化道路中存在的问题,其核心是“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、充分发挥人力资源优势”[28]。随着经济社会不断发展,本文认为新型工业化的内涵是立体的、动态的,新型工业化是建立在高质量发展基础上的工业现代化,与以高投入、高消耗、高污染、低产出、低质量、低效益为特征的传统工业化相比,新型工业化更加注重科技进步和劳动者素质的提高,更加注重经济社会和资源环境的协调发展,更加注重提高资金投入产出率、劳动生产率和资源节约利用效率,更加注重人力资源优势的充分发挥。面对世界百年未有之大变局,新型工业化绝不是简单的闭门造车式的工业化,而是拥抱世界潮流、坚持对外开放的工业化。新型工业化既不能过分强调出口导向型发展,也不能与世界隔绝走向封闭,应坚持“引进来”与“走出去”相结合,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,打造内外循环的分工体系,以应对逆全球化抬头的国际环境[29]。

(二) 新型工业化发展水平的指标体系构建关于新型工业化发展水平的指标体系构建,本文借鉴现有研究结果[29-31],结合上述新型工业化的内涵,在遵循科学性、系统性、可比性和动态性、数据可得性的原则下构建了包含科技创新、环境友好、人力资源、经济效益、资源节约及开放循环6个准则层面共26个指标的新型工业化发展水平评价体系(见表 1),通过熵权TOPSIS法计算出省域新型工业化发展水平的得分,并记为Y。关于科技创新指标,科技创新是新型工业化的核心驱动力。创新能力的提升有利于促进产业升级、提高工业企业产品质量、降低生产成本、增强市场竞争力。因此,科技创新指标的设计主要选取能反映企业在专利研发、产业升级等方面的指标。关于环境友好指标,新型工业化是绿色低碳、生态友好的工业化,环境友好指标主要从环境治理与投入进行构建以顺应全球碳中和的新要求。关于人力资源指标,以人为本作为新型工业化的根本宗旨,充分发挥人力资本优势,提高人口素质,提升人民的满足感与幸福感,人力资源的指标主要从教育、就业等符合提升人口素质与人民群众的幸福感方面进行构建。关于经济效益指标,选取指标主要从宏观经济发展水平、中观工业制造业产出与微观工业企业发展质量进行衡量。关于资源节约指标,绿色可持续发展是新型工业化突出的生态底色,资源节约指标主要从节能减排、资源利用等方面进行选取。关于开放循环指标,对外开放是新型工业化的空间形态,新型工业化要高质量提升我国工业“引进来”的吸引力和“走出去”的竞争力,既要巩固好我国工业产品出口优势,又要扩大利用外资和提升利用外资水平,从而实现“内循环”与“外循环”的互促共进。因此,开放循环指标主要从工业企业高质量出口与高水平开放等方面进行构建。

| 表 1 新型工业化指标体系及权重 |

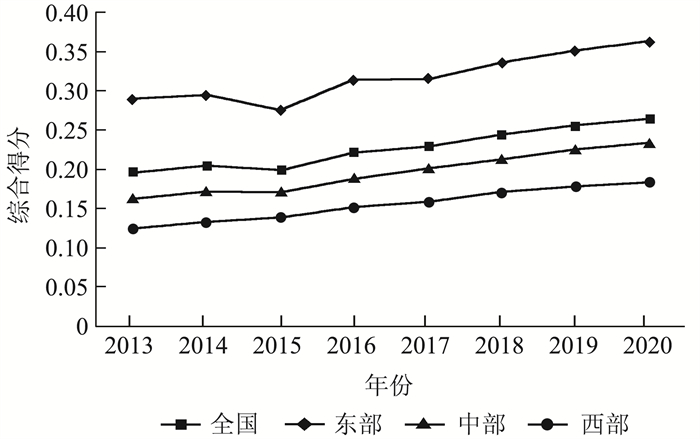

通过上述熵权TOPSIS模型,最终测算出全国层面、东中西部地区新型工业化发展综合得分,具体结果如图 2所示。从总体上看,我国新型工业化发展水平呈现逐年稳定增长的趋势。全国新型工业化综合得分由2013年的0.19上升到2020年的0.26,均值约为0.23,2020年与2013年相比增长了34.71%,年均增长率约为4.35%。从不同区域上看,2013—2020年东、中、西部地区的新型工业化发展水平综合得分均值分别为0.32、0.20、0.14,年均增长率分别为3.30%、5.28%、5.75%。由此可知,东、中、西地区的新型工业化发展水平整体上呈现上升趋势,但存在区域性差异。东部地区的新型工业化发展水平始终高于全国平均水平,但年均增长率低于全国平均水平。中、西部地区虽然新型工业化发展水平始终低于全国平均水平,但其年均增长率均高于全国平均水平。这说明尽管东部地区的新型工业化水平高,但其自身的工业化发展已经进入了一个相对成熟的阶段,新型工业化增长速度相对较缓慢。而中、西部地区尽管新型工业化水平低,但近年来在国家政策的大力帮扶下,自身工业化进程发展加速,后发展地区奋起直追,迎头赶上。

|

图 2 2013—2020年我国各区域新型工业化发展水平 |

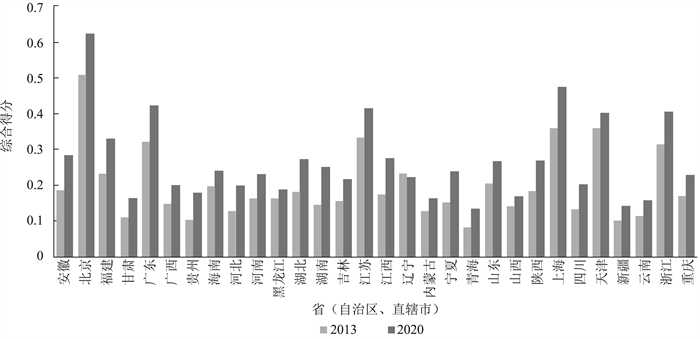

计算我国各省(自治区、直辖市)2013年和2020年新型工业化发展水平的综合得分,以便更好比较不同地区的新型工业化发展水平的变化情况。具体结果如图 3所示,我国省域新型工业化发展水平在2013—2020年均有不同程度的提高,全国范围内的工业化进程整体上取得了进展,各个地区都在不同程度上实现了工业化水平的提升。从综合得分上看,北京、上海、广东、江苏、天津、浙江等地的新型工业化发展得分相对较高。这些地区通常是我国经济发展的重要引擎,拥有较好的经济基础和优势产业,吸引了大量的投资和人才资源,从而推动了工业化发展水平的提高。新疆、云南、青海、贵州、甘肃等地的新型工业化发展得分相对偏低。这些地区通常面临着地理位置偏远、交通不便、资源相对匮乏等挑战,工业化进程的快速发展受到限制。从增长幅度上看,贵州、青海、湖南、四川、甘肃等偏西部地区的新型工业化发展速度较快,而东部地区如北京、天津、黑龙江、辽宁的增长幅度较小。这可能是由于中西部地区在近年来加大了新型工业化发展的力度,通过引进投资、政策支持等措施,推动了新型工业化水平的迅速提升。而一些东部发达地区可能已经进入相对成熟的工业化阶段,增长空间有限,因此增长幅度较小。东北地区受制于人口老龄化、人口流失、产业转型的阵痛,新型工业化水平增速缓慢。

|

图 3 2013年和2020年我国30个省(自治区、直辖市)新型工业化发展水平 |

本文构建双向固定效应模型(1)来检验数字经济对新型工业化发展的直接影响,模型设定如下:

| $ Y_{i t}=a_0+a_1 \operatorname{digi}_{i t}+a_2 \text { control }_{i t}+u_{i t}+V_{i t}+e_{i t} $ | (1) |

式中,Yit代表地区i在t时期的新型工业化发展水平,digiit代表地区i在t时期的数字经济发展水平,controlit为影响地区新型工业化发展的其他因素,a1为数字经济对新型工业化发展影响的回归系数,uit表示模型中的地区固定效应,Vit表示模型中的时间固定效应,eit是随机扰动项。

为验证数字经济对新型工业化发展的非线性影响,借鉴Hansen[31]的研究,构建门槛回归模型如下:

| $ Y_{i t}=a_0+a_1 X_{i t} \times I\left(H_{i t} \leqslant \theta_1\right)+a_2 \operatorname{digi}_{i t} \times I\left(H_{i t} \leqslant \theta_2\right)+\cdots+a_m \operatorname{digi}_{i t} \times I\left(H_{i t}>\theta_m\right)+a_{m+1} \operatorname{control}_{i t}+e_{i t} $ | (2) |

式中,a0为常数项,θ为门槛值,m为门槛数,am为待估系数,I(·)为指示函数,Hit为门槛变量。通过选取科技创新(tech)、经济发展水平(gdp)作为门槛变量,并设定不同门槛指数,考察数字经济对新型工业化发展的门槛效应。

为研究数字经济对新型工业化发展的空间效应,在模型(3)中引入空间交互项,将其拓展为空间杜宾模型:

| $ Y_{i t}=\theta_0+\rho \boldsymbol{W} \times Y_{i t}+\theta_1 \operatorname{digi}_{i t}+\theta_2 \boldsymbol{W} \times \operatorname{digi}_{i t}+\theta_3 \operatorname{control}_{i t}+u_{i t}+V_{i t}+e_{i t} $ | (3) |

式中,ρ表示空间自相关系数,W为空间权重矩阵,θ1为解释变量的回归系数,θ2为解释变量空间交互项的弹性系数。为了提高实证结果的稳健性,采用地理距离权重矩阵和经济距离矩阵进行回归。

(二) 变量选择与数据说明 1. 被解释变量——新型工业化发展水平被解释变量根据前文构建的新型工业化发展指标体系进行测算,具体指标选取和测算方法已在前文介绍,此处不再赘述。

2. 核心解释变量——数字经济关于数字经济发展水平的测度,参照赵涛等[32]的文章,选择每百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占比、人均电信业务总量、每百人中移动电话用户数、数字普惠金融指数这五个方面的指标(见表 2)。通过熵权法测算出30个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平,记为digi,并在稳健性检验将其替换主成分法进行回归分析。

| 表 2 数字经济发展水平指标 |

考虑到数据的可得性和完整性,参考林木西等[33]等研究,选择以下控制变量:(1)投资水平(inve):以地区全社会固定资产投资额占GDP的比重来衡量;(2)金融发展水平(fin):以地区金融业的增加值占GDP的比重来衡量;(3)能源利用(res):以地区人均工业发电量来衡量,单位为千千瓦时/人;(4)基础设施建设(infra):以地区人均公路里程来衡量,单位为千米/万人。本文所选的控制变量均为比值变量或人均变量,以此尽量剔除规模等因素的影响。

4. 门槛变量门槛变量的选取如下:(1)技术创新(tech),采用地区专利授权数来表示,单位为万项;(2)区域经济发展水平(gdp),采用地区生产总值来衡量,单位为万亿元。

以上数据来源于2013—2020年各年度的《中国统计年鉴》、各省(自治区、直辖市)的统计年鉴。除可直接获取的数据以外,部分数据可通过计算得到,个别缺失数据采用插值法补齐。以上各变量的基本描述性统计如表 3所示。可以看出,不同地区的数字经济水平与新型工业化发展水平的差距较大,因此研究数字经济发展和新型工业化发展水平之间的关系及影响机制是十分必要的。从控制变量的描述性统计上看,部分变量的极差值较大,分布更具离散性,表明不同地区经济差异明显。

| 表 3 各变量基本描述性统计 |

本文采用固定效应模型和随机效应模型同时估计数字经济对新型工业化发展的影响。在模型估计之前,采用VFI方差膨胀因子方法检验变量之间的多重共线性。结果显示各变量的VIF值均小于5(见表 4列3),平均VIF值为2.49,表明模型的变量之间并不存在明显的多重共线性关系。根据Hausman检验拒绝随机效应模型,最终选择双向固定效应模型进行评估。回归分析结果显示,在引入控制变量前后,数字经济的回归系数均显著为正,说明数字经济水平的提高有利于促进新型工业化的发展,假说H1成立。

| 表 4 基准回归分析结果 |

从模型的控制变量上看,基础设施建设在1%的水平上显著为正,说明良好的基础设施可以改善交通、能源、通信等资源的流动效率,优化资源配置,为新型工业化创造更有利的条件。投资水平在5%的水平上显著为正,说明投资可以改善供应链的流通和管理,加速原材料和工业制成品的流动,从而提高工业生产效率。金融发展水平在5%的水平上显著为正,说明高度发达的金融市场通过提供更好的市场运作环境,可以促进资源的优化配置和工业产业链的协调发展。

(二) 内生性与稳健性检验 1. 内生性处理虽然双向固定效应模型和引入控制变量能在一定程度上缓解遗漏变量带来的内生性问题,但是考虑到数字经济行业与新兴工业化行业的重叠性较高、联系紧密,两者之间双向因果问题较为明显。基于此,本文将采用3种方法重点处理内生性问题。(1)核心解释变量滞后一期回归。由于上一期的数字经济不会受当期新型工业化的影响,本研究将数字经济的核心解释变量滞后一期重新回归估计以此排除反向因果带来的内生性问题。(2)工具变量法。参考黄群慧等[21]的做法,构建1984年各省(自治区、直辖市)每百人固定电话数与上一期全国互联网投资额的交互项作为工具变量,采用两阶段最小二乘法进行回归。从表 5列(2)可以看出,工具变量通过了外生性检验,且拒绝了不可识别检验和弱工具变量检验,工具变量满足相关假设。(3)外生政策冲击检验。参考胡峰等[34]将国家大数据试验区作为数字经济建设的自然实验,通过构建多试点双重差分法检验国家大数据综合试验区对新型工业化的影响①。综合上述内生性检验可以发现,在控制内生性后,数字经济与新型工业化之间的回归系数仍然是正向且显著的。

| 表 5 内生性检验结果 |

① 设立国家大数据综合试验区建设虚拟变量, 如果该省份(自治区、直辖市)在2016年及之后获批开展大数据综合试验区建设则取值为1, 否则取值为0。

2. 稳健性检验为检验基准回归结果的稳健性,确保结论的一致性和稳定性,本文从以下几个方面进行稳健性检验。(1)更换自变量的估计方法。本文的数字经济是采用熵权法进行计算,故更改数字经济水平的测算方法,选择用主成分分析法对数字经济进行估计。(2)参考相关文献,剔除4个经济发达的直辖市(北京、上海、天津、重庆),缩短样本量,然后对其余地区的面板数据重新回归。(3)剔除2020年样本数据。2020年受新冠疫情影响,各地区的经济变量在样本期内均出现明显浮动,缩短研究时间。通过以上检验,观察核心解释变量是否会发生符号以及显著性的变化,以验证基准回归结果是否具有稳健性。结果显示,稳健性检验的结果与原回归结果的结论基本一致,核心解释变量的符号并未改变且依然显著为正(见表 6),表明数字经济仍对新型工业发展水平具有促进作用,回归结果具有稳健性。

| 表 6 稳健性检验结果 |

从前文我国新型工业化水平的动态演变特征可知,近年来我国中西部地区的新型工业化发展水平增长速度较快,东、中、西部地区的新型工业化水平发展差距在逐渐缩小,而诸如黑龙江、辽宁等传统工业大省的新型工业化发展水平的增速较慢。因此,为了研究数字经济水平对不同地区新型工业化的赋能作用,本文将全国样本分为东部、东北、中部、西部四个地区样本分组进行回归分析,区域异质性检验结果如表 7所示,数字经济对新型工业化发展的影响存在明显的区域差异。从回归系数的符号上看,四大区域的数字经济符号均为正,表明不同地区的数字经济对新型工业仍有一定的正向作用。然而,从数字经济回归系数的大小和显著性程度看,中部地区数字经济对新型工业化发展的促进作用最大且最显著,其次是西部地区,东部、东北地区数字经济对新型工业化的促进作用则较小且不显著。原因可能是东部地区经过较早的工业化和经济发展,工业基础相对较为成熟,数字经济虽然对其仍然有促进作用,但所带来的增长动力不如中西部地区。而东北地区则可能是因为工业化起步较早,且长期以来主要依赖传统的重工业和资源型产业,数字经济和高技术产业的产业转型难度较大,影响了数字经济对新型工业化的促进效果。中西部地区的工业化发展在过去相对滞后,但是数字经济的引入使得中西部地区的新型工业化发展呈现出明显的“追赶效应”。与此同时,政府的政策导向和资源配置对地区发展差异也有重要影响。近年来,政府为了缩小区域差距,对中西部地区给予了更多的政策支持和资源投入,以促进其数字经济与新型工业化的发展。综上,数字经济对新型工业化发展的影响效应呈现出“中部地区>西部地区>东部地区>东北地区”依次递减的异质性特点。基于此,假说H2成立。

| 表 7 区域异质性检验结果 |

为探讨在区域经济发展水平、技术创新条件下数字经济对新型工业化发展的非线性影响,本部分以区域经济发展水平(gdp)、技术创新(tech)作为门槛变量,采用Bootstrap自主抽样法抽样300次,依次进行单门槛、双重门槛乃至三重门槛的检验。检验结果显示,区域经济发展水平的门槛效应通过单门槛检验,技术创新的门槛效应通过双重门槛检验(见表 8)。因此,当区域经济发展水平作为门槛变量时,数字经济对新型工业化发展的影响存在单门槛效应;当创新水平作为门槛变量时,数字经济对新型工业化发展的影响存在双重门槛效应。

| 表 8 门槛效应自抽样检验结果 |

由经济发展水平作为门槛变量的模型估计结果可知,当经济发展水平小于第一门槛值2.847 4时,数字经济对新型工业化发展产生仍起着显著的正向作用;当经济发展水平超过第一门槛值2.847 4时,数字经济的回归系数由0.238 2上升至0.317 2并在1%的水平上显著(见表 9)。这说明当区域经济发展水平超过某一阶段时,数字经济对新型工业化发展的促进作用存在较为明显的“边际效应”递增现象,且经济发展水平越高,数字经济对新型工业化发展水平的促进效应将会越强。原因可能在于经济发达的地区信息基础设施较为完善,资源与市场优势相对集聚,为数字经济提供更广阔的创新和技术拓展空间。区域经济发展水平的提高有助于凸显数字经济的集聚效应,促进数字经济与创新主体的关联程度进一步增强,从而引发正外部性效应,催生更多技术、资源与人才的流动,最终实现强化数字经济对新型工业化发展的加成效果。

| 表 9 门槛回归估计结果 |

由技术创新作为门槛变量的模型估计结果可知,当技术创新小于第一个门槛值时,数字经济对新型工业化发展在1%的水平上显著为正;当技术创新超过第一门槛值时,数字经济对新型工业化发展的促进作用将会呈现边际递增效应的现象;当技术创新超过其第二门槛值时,数字经济对新型工业化发展的边际递增作用将会明显加强。这说明数字经济对新型工业化发展水平的促进效应会随着区域技术创新水平的提高而加强(见表 9)。原因可能在于,创新作为发展的核心推动力,技术创新通过提供更先进的技术支持与产品服务,降低生产成本、提高资源利用效率,从而激发数字经济促进新型工业化发展的“叠加”效应。综上,假说H3成立。

六、进一步分析:空间溢出效应 (一) 全局空间相关性检验为检验不同地区的数字经济与新型工业化发展在空间上是否存在关联效应,本文相继采用了地理距离权重矩阵、经济距离权重矩阵来测算全局莫兰指数(Moran's I)。结果如表 10所示,在不同空间权重矩阵设定下,数字经济和新型工业化发展水平的全局Moran's I指数均显著为正,说明各省域的数字经济和新型工业化发展水平均呈现明显的空间正向集聚关系。

| 表 10 数字经济与新型工业化发展的全局莫兰指数 |

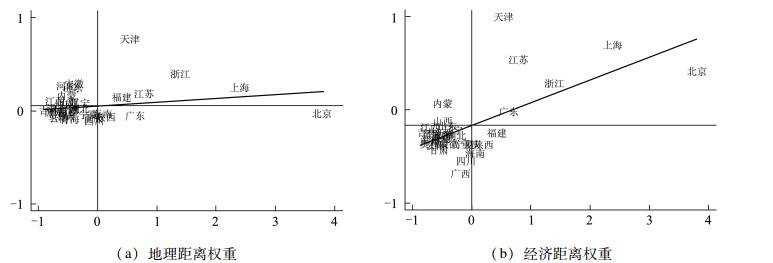

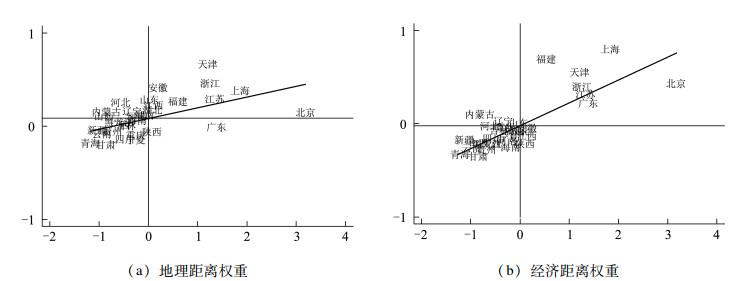

鉴于全局相关性检验无法检验不同区域间的差异,为进一步探究数字经济与新型工业化发展水平的空间集聚模式,参考郭秋秋等[35]的研究,本文采用局部Moran's I绘制了2020年的数字经济和新型工业化在地理距离权重矩阵和经济距离权重矩阵下的莫兰散点图后发现,大多数地区位于第一、三象限的空间正相关区域(见图 4、图 5),说明数字经济和新型工业化发展水平均呈现“高-高”集聚和“低-低”集聚的分布特征,我国省域数字经济与新型工业化发展具有明显的空间集聚与空间依赖性。

|

图 4 2020年数字经济莫兰散点图 |

|

图 5 2020年新型工业化莫兰散点图 |

以地理距离权重矩阵为例,本文选择2013年与2020年不同地区的局部莫兰指数进行分析,结果如表 11所示。可以发现,2013年与2020年,北京、上海、江苏、福建、浙江、天津、山东这七个经济发达的地区始终位于高-高(H-H)集聚区域,总体变化相对稳定,与周围地区的新型工业化水平之间存在显著的正相关性,其新型工业化发展水平对周边地区具有明显的带动作用。而广西、云南、新疆等中西部地区大多位于低-低集聚区域,说明其自身新型工业化水平低且周边地区同样低。辽宁从2013年“高-高”区域到2020年“低-高”区域,安徽从2013年“低-高”区域到2020年“高-高”区域,黑龙江、吉林从2013年“低-高”区域到2020年“低-低”区域,湖南、湖北从2013年“低-低”区域到2020年“低-高”区域。而广东在2013年和2020年始终位于“高-低”集聚区域,说明作为我国经济最发达的省份,广东的新型工业化发展水平较高,但并没有发挥对周边地区新型工业化发展的带动作用。

| 表 11 2013年和2020年各地区的局部莫兰指数分析 |

运用空间杜宾模型来检验数字经济对周边地区新型工业化发展的溢出效应,检验结果如表 12所示。在不同空间权重矩阵设定下,空间自回归系数和空间自相关系数仍然显著。从本地效应的回归结果上看,数字经济的回归系数仍在1%的水平上显著为正,这和前文的基准模型的回归结果是吻合。在加入了不同的空间加权矩阵之后,数字经济空间交互项的系数是显著的,说明周边关联地区的数字经济对本地的新型工业化发展有着显著的正向溢出效应。其原因是相邻地区数字经济的发展会带动部分资源向本地区转移,从而间接促进本地区新型工业化发展。为进一步研究数字经济对新型工业化发展的空间溢出效应,本文通过偏微分法进行空间效应分解,以得出数字经济对新型工业化发展的直接效应与间接效应。分解结果显示,数字经济对新型工业化发展的直接效应、间接效应和总效应均显著为正。这就证实了数字经济不仅有利于促进本地新型工业化水平的发展,而且还会通过空间溢出效应带动周边地区新型工业化的发展,具有明显的溢出辐射效应。最后,两种权重矩阵的数字经济对新型工业化发展的本地效应均小于间接效应,说明本地区数字经济对相邻地区新型工业化发展的影响程度要高于其对本地区新型工业化发展的影响程度。从地理距离权重的溢出效应(1.1648)大于基于经济距离权重的溢出效应(0.4073)可知,数字经济对新型工业化发展的空间溢出效应更易发生在地理距离相近的省域之间。综上,数字经济水平的提高会对本地区以及周边地区的新型工业化发展产生明显的正外部性,验证了本文假说H4。

| 表 12 空间杜宾模型回归结果 |

本文基于2013—2020年我国30个省域的面板数据,利用熵权TOPSIS模型对我国省域的新型工业化发展指数进行测量与对比分析,并实证分析数字经济的提升对新型工业化发展的促进作用、非线性影响与空间效应。研究发现:(1)总体上看,我国新型工业化发展水平呈现上升趋势,东部地区新型工业化发展水平高,增速较慢;中、西部地区新型工业化水平虽然落后于全国平均水平,但增速快;东、中、西部地区的新型工业化水平差距在逐年缩小。(2)数字经济显著促进了我国省域新型工业化的发展,且这一结论在经过一系列稳健性检验和内生性处理后仍然成立。(3)数字经济对于新型工业化的促进作用存在区域异质性,其中在中、西部的促进作用较为明显,但在东部、东北地区则作用较小且不显著。(4)在高技术创新、高经济发展水平的资源禀赋条件下,数字经济对新型工业化的发展存在着明显的边际效应递增作用,说明技术创新、经济水平的提升有助于数字经济释放新型工业化发展效应。(5)数字经济对新型工业化具有正向空间外溢作用。与本地区相比,这种溢出效应更易发生在相邻地区。与经济发展水平相近的地方相比,这种溢出效应更易发生在地理距离相近的地区。

基于上述结论,为进一步提升数字经济水平,更好发挥数字经济对新型工业化发展的赋能作用,本文提出以下政策建议。

第一,重点加强数字公共基础设施的建设与完善,扩大数字技术服务的覆盖范围。一方面,加大对工业互联网和大数据中心的投资力度,推进数字中国建设,培养复合型数字技术专业人才,提升数字经济发展的整体水平。另一方面,要重视数字经济对新型工业化发展的促进作用,促进数字经济与制造业等实体经济深度融合,推进工业数字化发展,释放数字经济对新型工业化发展的规模经济效应。

第二,保持经济持续健康发展,加大高技术领域的研发投入。支持创新型企业培育核心技术,给予充分的创新研发激励,鼓励市场主体加大对数字技术研发投入。完善知识产权和数据产权保护制度,打击不法侵权行为、切实降低企业的维权成本。投资研发与创新的支持和产权的保护有助于释放技术创新的潜力,进而推动数字经济对新型工业化的发展。

第三,注重中西部地区的数字经济水平,缩小各地区新型工业化发展水平的差距。数字基础设施建设布局要考虑区域的协调性,从而达到优化数据资源分配的目的。我国中西部地区数字经济发展相对滞后,要加大对中西部地区的数字经济发展支持力度,提供更多的创新基金、税收优惠和政策扶持,以更好提升数字基础设施服务工业数字化生产的深度和广度。

第四,打造数字经济合作区,带动周边地区新型工业化发展。数字经济对新型工业化的发展具有空间辐射效应,可以建立数字经济合作区,鼓励周边地区相互合作。同时设立跨区域创新基金,鼓励不同区域间的技术交流、合作创新,在此过程中实现优势互补,从而加强数字经济对新型工业化的促进效果。

| [1] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[J]. 党建, 2022(11): 4-28. |

| [2] |

余东华, 马路萌. 新质生产力与新型工业化: 理论阐释和互动路径[J]. 天津社会科学, 2023(6): 90-102. |

| [3] |

曲永义. 实现新型工业化是强国建设和民族复兴的关键任务[J]. 红旗文稿, 2023(24): 38-41. |

| [4] |

中国社会科学院工业经济研究所课题组. 新型工业化内涵特征、体系构建与实施路径[J]. 中国工业经济, 2023(3): 5-19. |

| [5] |

任保平. 数字经济引领高质量发展的逻辑、机制与路径[J]. 西安财经大学学报, 2020, 33(2): 5-9. |

| [6] |

任保平, 张嘉悦. 数实深度融合推动新型工业化的战略重点、战略任务与路径选择[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2024, 54(1): 45-54. |

| [7] |

任保平. 以产业数字化和数字产业化协同发展推进新型工业化[J]. 改革, 2023(11): 28-37. |

| [8] |

王薇. 数字经济背景下中国式工业现代化的转型[J]. 西安财经大学学报, 2023, 36(2): 12-20. |

| [9] |

LEE S, KIM M, PARK Y. ICT co-evolution and korean ICT strategy: an analysis based on patent data[J]. Telecommunications Policy, 2009, 33(5-6): 253-271. DOI:10.1016/j.telpol.2009.02.004 |

| [10] |

肖旭, 戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革, 2019(8): 61-70. |

| [11] |

赵岩. 立足新时代新型工业化发展构建"十四五"新一代信息技术与制造业融合标准体系[J]. 新型工业化, 2023, 13(Z1): 18-22. |

| [12] |

蔡延泽, 龚新蜀, 靳媚. 数字经济、创新环境与制造业转型升级[J]. 统计与决策, 2021, 37(17): 20-24. |

| [13] |

刘鑫鑫, 惠宁. 数字经济对中国制造业高质量发展的影响研究[J]. 经济体制改革, 2021(5): 92-98. |

| [14] |

陈楠, 蔡跃洲. 数字技术对中国制造业增长速度及质量的影响——基于专利应用分类与行业异质性的实证分析[J]. 产业经济评论, 2021(6): 46-67. |

| [15] |

谢康, 夏正豪, 肖静华. 大数据成为现实生产要素的企业实现机制: 产品创新视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 42-60. |

| [16] |

陈国生, 丁翠翠, 郭庆然. 基于熵值赋权法的新型工业化、新型城镇化与乡村振兴水平关系实证研究[J]. 湖南社会科学, 2018(6): 114-124. |

| [17] |

吴海军. 新型工业化: 推动工业发展提质增效[N]. 中国社会科学报, 2022-12-14(03).

|

| [18] |

BRYNJOLFSSON E, COLLIS A, DIEWERT W E, et al.GDP-B: accounting for the value of new and free goods in the digital economy[R/OL]. (2019-05-31)[2024-06-23]. http://www.nber.org/papers/wz5695.

|

| [19] |

SKORUPINSKA A, TORRENT-SELLENS J. ICT innovation and productivity: evidence based on eastern european manufacturing companies[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2017, 8(2): 768-788. DOI:10.1007/s13132-016-0441-1 |

| [20] |

师博, 方嘉辉. 数字经济赋能中国式新型工业化的理论内涵、实践取向与政策体系[J]. 人文杂志, 2023(1): 7-12. |

| [21] |

黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019(8): 5-23. |

| [22] |

戴宏伟. 产业梯度产业双向转移与中国制造业发展[J]. 经济理论与经济管理, 2006(12): 45-50. |

| [23] |

薛国琴, 曲涵. 数字技术影响制造业升级的中介效应——基于区域异质性的分析[J]. 浙江社会科学, 2023(7): 23-31, 156-157. |

| [24] |

杨伟, 刘健, 武健. "种群-流量"组态对核心企业绩效的影响——人工智能数字创新生态系统的实证研究[J]. 科学学研究, 2020, 38(11): 2077-2086. |

| [25] |

林木西, 肖宇博. 数字金融、技术创新与区域经济增长[J]. 兰州大学学报(社会科学版), 2022, 50(2): 47-59. |

| [26] |

黄令, 王亚飞, 伍政兴. 数字经济影响制造业高质量发展的实证检验[J]. 统计与决策, 2023, 39(14): 22-27. |

| [27] |

史常亮. 数字乡村建设赋能农民增收: 直接影响与空间溢出[J]. 湖南社会科学, 2023(1): 67-76. |

| [28] |

李风圣. 走新型工业化道路[J]. 求是, 2003(4): 40. |

| [29] |

吴宏伟, 刘咏梅. 传统农业大省新型工业化水平测度及评价[J]. 统计与决策, 2015(24): 68-71. |

| [30] |

李鹏, 蒋美琴. 中国新型工业化进展、区域差异及推进策略[J]. 当代财经, 2024(5): 3-16. |

| [31] |

HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345-368. |

| [32] |

赵涛, 张智, 梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 65-76. |

| [33] |

林木西, 肖宇博. 绿色金融促进经济高质量发展的测度及其作用机制研究[J]. 当代经济科学, 2023, 45(3): 101-113. |

| [34] |

胡峰, 马青山, 彭甲超. 数字经济驱动中国式现代化的理论机理与实证检验[J]. 社会科学战线, 2023(7): 250-256. |

| [35] |

郭秋秋, 马晓钰. 数字金融对经济增长的影响及其效应研究[J]. 统计与决策, 2023, 39(14): 147-151. |

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26