2. 广州城市理工学院 管理学院, 广东 广州 510850;

3. 暨南大学 深圳旅游学院, 广东 深圳 518053

2. School of Management, Guangzhou City University of Technology, Guangzhou 510850, Guangdong, China;

3. Shenzhen Tourism College, Jinan University, Shenzhen 518053, Guangdong, China

党的二十大报告为新时代文旅产业高质量发展指明了方向,即坚持以文塑旅,以旅彰文,推动文化和旅游深度融合发展。文化和旅游相得益彰,二者可以突破原有边界,彼此融合,再创新共生体。在奋进新时代的征程中,中国的文旅融合不仅促进了文旅产业转型升级[1],也为世界各国人民提供了解中华优秀文化的契机,是创新文旅融合价值、增强中国文化自信、展示美丽中国的重要窗口。

自2018年我国文化和旅游部(以下简称文旅部)成立以来,特别是党的二十大之后,中央和地方出台了各项政策加快城市文旅融合进程,文旅部先后公布了145个文旅消费试点、示范城市和243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区。据央视报道,2023年,仅“五一”期间,各省市举办文旅消费促进活动超2万场次,发放惠民消费券补贴约4亿元,吸引超2亿人次参加。然而,我国文旅融合水平在地区之间仍存在不平衡现象。尽管东部地区文旅融合水平整体较高,但区域内城市差异依旧明显,特别是东北与东南沿海城市之间的差异尤为突出[2]。城市是旅游目的地的主要聚集区,城市文旅融合建设关乎整个旅游目的地开发和区域产业发展。因此,分析与评估城市文旅融合的发展现状、探索文旅融合的提升路径是旅游学研究的重要命题,也是旅游学学者面向实践的责任。

二、文献综述国外文旅融合相关研究最早可以追溯到美国学者罗伯特·麦金托什于1977年提出的“旅游文化”一词[3]59,而后,在“遗产热潮”和国际旅行发展的推动下,文化与旅游的关系日益密切。但直到最近,国外文献才明确文化与旅游之间的联系是一种特定的消费形式——文化旅游[4-5]。当前,不同国家的研究者为当地文化和旅游的发展提供了富有见解力的观点,如Terkenli等[6]基于文化可持续性框架,自上而下地分析文化与旅游在地方发展中的可变关系;Ebejer[7]以瓦莱塔为重点案例分析评估当地文化旅游发展潜力[7];Sajib[8]发现在孟加拉国旅游业扩张的过程中,文化不可避免地成为可销售的商品之一。然而,文旅融合是一个极具中国特色的本土化概念,国内文献较国外更加丰富、具体。

国内相关研究同样起源于文化和旅游关系的思辨。早在我国明代,旅行家、文学家徐霞客就开始了知行合一的实践。1986年,我国学者于光远[9]辩证性地论述了文化和旅游的关系,文化和旅游融合的话语体系开始逐步建立。在产业视角下,文旅融合是指文化与旅游产业打破原先固有的产业壁垒,实现产业深度融合的过程[10]。2018年3月,文旅部的组建标志着我国文旅融合进入新的阶段[11],相关学术研究也快速跟进,截至2023年12月31日,知网已有857篇相关文献。

就研究主题而言,文旅融合涵盖以下4个方面:一是文旅融合概念与模式研究。李任[12]通过“灵活载体说”强调文化和旅游发展的内在逻辑统一性;傅才武[13]认为文旅融合从形式上体现为“以文促旅、以旅彰文”的“体”“用”相互依存和相互促进关系。二是文旅融合动力机制和发展路径研究。赵嫚等[14]从“内-外”视角出发,揭示文旅产业融合的双循环动力机制;文冬妮[15]基于推力理论和系统动力学,将城市群文旅高质量发展动力系统划分为“推力系统”“拉力系统”“中介系统”和“支持系统”;王经绫[16]以产业融合理论和供需理论为基础,构建了民族地区环境与制度、区位与交通、文化资源、旅游资源四大影响要素体系。三是文旅融合价值效应研究。周咪[17]立足于粤港澳城市群,发现文旅融合可以推进产品创新、品牌塑造,服务完善;唐承财等[18]认为文旅融合最终会推动传统村落全面振兴。四是文旅融合测度研究。文化产业和旅游产业耦合协调度是衡量文旅融合水平的重要标准[19]。学者们运用耦合协调度模型,从不同尺度探究文化产业与旅游产业融合发展态势。具体研究视角包括将独立的文化和旅游系统划分多个层次来评估文旅融合水平,如张新成等[20]、秦宗财等[21]、翁钢民等[22];融合文化和旅游产业的全过程以测算文旅发展水平,如朱媛媛等[23]构建文旅融合资源本底、产业融合支撑、产业融合规模三大系统遴选指标;还有精选代表性指标,如于秋阳等[26]针对文化和旅游系统分别选取了6个典型指标进行测算。

就研究方法而言,虽然文旅融合概念和模式研究通常采用定性分析方法,如张朝枝等[24]基于对文化和旅游相关的政策、新闻与文献资料的历史性梳理与反思,构建文化和旅游关系的多层次内涵模型,然而,大多数研究仍以定量分析为主,例如,刘冰洁等[25]通过检验空间相关性发现互联网发展促进文旅融合并产生积极的空间溢出效应;寇垠等[11]利用文本量化分析技术和知识图谱可视化工具,全面呈现新时代文旅融合研究的规模特征、热点结构以及刊发合作机构;于秋阳等[26]建构文化产业和旅游产业发展水平测度指标的回归模型,探讨相关指标在文旅融合中的作用机理。同时,应用统计年鉴等二手数据成为文旅融合测度研究的主要工具,实地访谈法和调查问卷法则侧重于挖掘旅游者文旅体验。

综上所述,学术界对文旅融合已经进行广泛的讨论,但聚焦性的研究时间不长,对文旅融合研究仍存在诸多空白,需要进一步探索填补,具体表现在以下两个方面。在研究主题方面,目前文旅融合测度研究仅呈现其结果的解析说明,而未充分探索造成数据结果的原因。在研究方法方面,一是以回归分析方法为代表的线性思维在研究文旅融合驱动机制时仍占据主导地位,文旅融合影响因素的整体研究较为有限;二是县域等基层统计资料的缺失使相关地区文旅水平测量只能运用调研数据,这导致研究结果具有一定主观性。此外,已有研究探讨我国东、西及中部地区文旅融合的时空差异和影响因素[14],但是对国内沿海城市文旅融合的驱动机制的研究尚显不足。为进一步探究文旅融合的深层次机制,本研究以中国沿海经济带26个城市作为研究对象,采用模糊定性比较集分析方法,将文旅融合水平作为结果变量,力图全面、整体地揭示文旅融合的驱动机制。

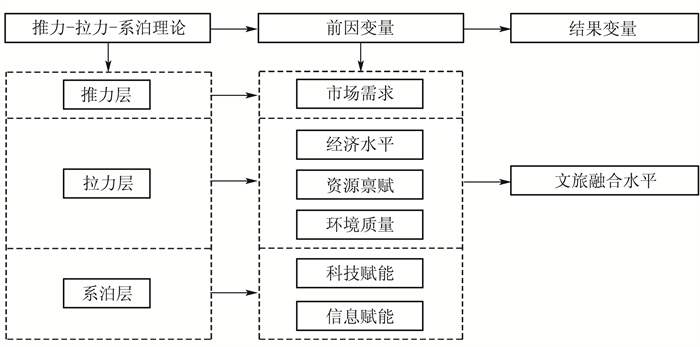

三、研究模型与研究方法 (一) 研究模型根据“推力-拉力-系泊”理论,事物实现可持续发展的过程受推力因素、拉力因素以及发挥牵引、连接作用的系泊因素三方面影响[27]。文旅融合是文化产业和旅游产业实现可持续发展的必然选择,更是二者突破边界,创造新共生体的过程。因此,“推力-拉力-系泊”理论为走向可持续的文旅融合提供了强有力的理论支持。具体来说,置身于文旅融合情境下,推力层涉及沿海城市文旅融合水平提升的外部推动因素,其中市场需求占据关键地位[1];拉力层涉及沿海城市文旅融合水平提升的内部牵引因素,包括经济水平、资源禀赋和环境质量[28-29];系泊层指显著增强推力拉力间效能的因素,其中科技和信息成为提升文旅融合效能的关键[30];在推力、拉力和系泊因素的共同作用下,城市的文化和旅游产业逐步走向更高水平、更深层次、更可持续的融合(如图 1所示)。

|

图 1 中国沿海城市文旅融合水平影响因素模型 |

根据上文文献[19, 26],为进一步测算中国沿海经济带城市文旅融合水平,探索其驱动机制,本文结合研究模型,分别构建了旅游产业、文化产业发展水平的评价指标体系和前因变量测量指标体系。考虑到沿海城市所跨省市较多、统计口径不一、统计数据有限的情况,在旅游产业发展水平方面,选取国内旅游人次、国内旅游收入、入境旅游人数、星级饭店数、旅行社数、限额以上住宿和餐饮业法人单位数、限额以上住宿和餐饮业从业人数、限额以上住宿和餐饮业营业收入8个指标;在文化产业发展水平方面,选取居民文教娱消费支出、居民文教娱消费支出占比、公共图书馆数量、博物馆数量、专利授权数、文体娱从业人数、艺术团体演出场次7个指标。在市场需求、经济水平等前因变量方面,以往研究对前因变量的评价仅采用单一指标,指标的代表性有待加强。因此,本文综合构建前因变量的衡量指标[31-33],丰富了指标体系,最终明确6个前因变量的26个评价指标,前因变量测量指标体系如表 1所示。

| 表 1 文旅融合前因变量测量指标体系 |

本文旨在挖掘沿海城市文旅融合水平提升的组态路径,主要采用熵权法、耦合协调度分析、模糊定性比较集分析三种研究方法,具体如下。

1. 熵权法熵权法能“直接在不同年份之间进行比较,并且不涉及信息数据丢失”[34]。因此,本文选择熵权法确定指标权重。

首先,将原始数据进行标准化处理,以消除指标度量单位和量纲差异造成的影响。同时,将计算后的数据整体正向平移0.000 1个单位,避免计算中0值的出现:

| $ y_{i j}=\left\{\begin{array}{l} \frac{x_{i j}-\min \left(x_{i j}\right)}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)}, j \text { 为正向指标 } \\ \frac{\max \left(x_{i j}\right)-x_{i j}}{\max \left(x_{i j}\right)-\min \left(x_{i j}\right)}, j \text { 为负向指标 } \end{array}\right. $ | (1) |

式中:yij是经过标准化后的数据,xij为样本值,min(xij)和max(xij)为样本最小值和最大值。

其次,熵权法计算指标权重:

| $ p_{i j}=y_{i j} / \sum\nolimits_{i=1}^m y_{i j} ; \quad e_j=[-1 / \ln (m)] \sum\nolimits_{i=1}^m p_{i j} \ln p_{i j} $ | (2) |

| $ w_j=\left(1-e_j\right) / \sum\nolimits_{i=1}^m\left(1-e_j\right) $ | (3) |

式中:pij为第i个沿海城市在第j个指标的权重,ej是指标j的熵值,wj为指标j的熵值的权重。

最后,通过线性加权法测算各子系统的综合值U,包括旅游产业(U1)、文化产业(U2)以及前因变量中市场需求(Us)、经济水平(Uj)、资源禀赋(Uz)、环境质量(Uh)、科技赋能(Ut)、信息赋能(Ux)的综合值:

| $ U_k=\sum\nolimits_{j=1}^m w_{i j} \cdot p_{i j}(k \text { 为各子系统 }) $ | (4) |

测算沿海城市文旅融合的耦合协调度是进一步探究其驱动机制的基础,公式和分类标准参照了王淑佳等[35]的耦合协调度修正模型:

| $ C=\sqrt{\left[1-\left(U_2-U_1\right)\right] \cdot \frac{U_1}{U_2}} ; T=\alpha U_1+\beta U_2 $ | (5) |

| $ D=\sqrt{C T} $ | (6) |

C值代表两系统之间的耦合度,T代表两系统的综合发展水平,D表示两系统耦合协调度,α和β是待定系数。在区域城市的文旅融合发展中,文化和旅游同等重要,因此,本文设定α=β=0.5。其中,耦合度反映的是系统间作用的强弱,耦合协调度是加入子系统综合发展水平后估算的整体协调程度。

3. 模糊定性比较集分析1987年,拉金[36]提出定性比较集分析(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA),这是一种适用于中小样本研究情境的方法。其中,模糊定性比较集分析是QCA中较为灵活的实现方法,它能有效分析复杂的多因素因果现象,从而揭示同一结果的多个等效组态路径[37]。近年来,随着模糊定性比较集分析方法不断完善,其在经济学、管理学及旅游学等研究领域得到快速应用。

(四) 数据样本及变量校准参考张明等[38]的研究,本文遵循案例总体同质性和内部最大异质性的QCA适用原则对城市样本进行筛选[39-40]:海岸线长度大于150千米,具有丰富的海岸游憩景观资源;旅游产业是沿海产业活动的重要组成部分,年均旅游总收入与第三产业增加值比重超10%;尽量保证区域内城市间的最大异质性;以《中国海洋统计年鉴》出现的接待入境旅游游客的主要沿海城市为参照。数据来源于《中国统计年鉴》《中国文化数据库》《中国环境数据库》《中国城市数据库》《中国海洋数据库》以及各地方统计年鉴、国土资源局和海事管理局官网资料等。

变量校准是使用QCA方法进行研究分析的前提[41],本文参考现有研究,采用直接校准法进行后续分析,即设定上四分位数(75%)、中位数(50%)、下四分位数(25%)分别作完全隶属(值为1)、交叉点(值为0.5)、完全不隶属(值为0)三个校准点。此外,校准后等于0.5的变量由研究者手动更改为0.501,以尽可能增加数据样本[42]。

四、研究结果 (一) 耦合分析根据公式(5)和公式(6),研究计算出2015—2019年间26个沿海城市文化产业和旅游产业融合的耦合度与耦合协调度,并将城市按照区域规划分为环渤海经济区、长三角经济区、海峡西岸经济区、珠三角经济区和北部湾经济区①。表 3为26个沿海城市“文化-旅游”耦合度计算结果。

① 参考《环渤海地区合作发展纲要》《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》《海峡西岸经济区发展规划》《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008—2020年)》《北部湾城市群发展规划》划分区域。其中,温州市既属于海峡西岸经济区又属于长三角经济区,但由于地理位置更偏向海峡西岸,因此纳入海峡西岸经济区统计范畴。

| 表 2 协调等级及协调发展度的划分标准 |

| 表 3 2015—2019年26个沿海城市“文化-旅游”耦合度测度 |

首先,2015—2019年期间,沿海城市文旅耦合情况整体较好。结合表 2协调等级及协调发展度的划分标准,26个沿海城市“文化-旅游”耦合均值为0.785 6,大部分城市处于协调发展大类。其次,沿海城市“文化-旅游”耦合度存在空间差异:从经济区域来看,北部湾经济区<长三角经济区<海峡西岸经济区<环渤海经济区<珠三角经济区,北部湾经济区最低(C值=0.677 1),长三角经济区次之(C值=0.696 0),珠三角经济区最高(C值=0.860 0);从单个城市来看,防城港市“文化-旅游”耦合度最低(C值=0.455 9),上海市最高(C值=0.978 9)。可见,C值明显受产业发展水平和区域协调状况影响。北部湾经济区文化产业和旅游产业起步晚,发展水平低,在一定程度上制约了产业间的协调发展。长三角经济区得分较低可能是由于区域内极化效应的影响,上海市拥有雄厚的经济基础和丰富的文旅资源,从而遮蔽了周边城市的旅游和文化吸引力。珠三角经济区则存在明显的涓滴效应,其中深圳市的带动作用较强,这可能是由于该市发展历史短,相关的扶持措施与其他城市联动紧密。最后,沿海城市“文化-旅游”耦合度存在明显时序特征。2016年“文化-旅游”耦合度轻微下降,此后数值逐渐稳步上升,2018年至2019年增幅最大。2018年是文旅融合元年,国家将文化与旅游两部门合一,不断出台新政策促进文旅融合发展,持续催生文旅融合新业态。

表 4为沿海城市“文化-旅游”耦合协调度测算结果,其代表城市文旅融合水平[19]。总体来看,2015—2019期间,沿海城市文旅耦合协调度情况较差。根据表 2协调等级及协调发展度的划分标准,各城市五年均值为0.355 4,大多处于失调衰退类,中度失调及以下城市多达13个。空间上,北部湾经济区<海峡西岸经济区<环渤海经济区<长三角经济区<珠三角经济区,北部湾经济区最低(D值=0.186 8),处于中度失调;长三角经济区(D值=0.428 7) 和珠三角经济区(D值=0.456 5)处于濒临失调,其他区域均为轻度失调。区域城市D值反映了耦合协调度对区域综合发展情况依赖较高[21],故长三角经济区和珠三角经济区的耦合协调度较高,北部湾经济区最低。上海市、天津市两个直辖市以及深圳市和广州市五年耦合协调度均值超过0.5,单个城市D值再次佐证了文化产业和旅游产业发展影响文旅融合水平的观点。在时间上,26个城市耦合协调度均值呈现上升趋势,其中,2017年、2018年增速较高,此后增速放缓,这可能与我国GDP增速自2018年下降有关。

| 表 4 2015—2019年26个沿海城市“文化-旅游”耦合协调度测度 |

在进行条件组态充分性分析之前,必须依次对前因变量进行必要性检验,以判断各前因变量与结果变量是否存在必要关系。本文利用fsQCA4.0软件计算一致性值,从而完成必要性检验。一般情况下,当前因变量一致性值小于0.9时,则判定该前因变量为非必要条件[38] 。检验结果如表 5所示,高文旅融合度中所有前因变量的一致性值均小于0.9,说明任何因素都无法构成沿海城市高文旅融合水平的决定因素。

| 表 5 前因条件必要性分析结果 |

在条件组态充分性分析中,本文以最大程度运用案例样本为原则,将频数阈值设置为1[38],原始一致性阈值设置为0.8[43],PRI阈值设置为0.7[37],运行fsQCA4.0分析数据。结果如表 6所示,6条组态路径一致性和总体一致性均大于0.8,解的覆盖率大于0.5,说明结果可靠,且能够涵盖大部分案例样本。根据核心条件分布一致即为二阶组态的规定,研究最终形成多核心发展型(S1a、S1b、S2)、资源-科技协调型(S3、S4)、经济-市场联动型(S5)三类。

| 表 6 2015—2019年26个沿海城市高文旅融合组态构型 |

多核心发展型是指推力层、拉力层、系泊层共同作用驱动沿海城市文旅融合提升的组态构型,包括S1a、S1b、S2三条组态路径。二阶等价组态S1a和S1b中,市场需求、经济水平、资源禀赋、科技赋能是核心条件。S2缺失资源禀赋这一核心条件,表明即使环境质量较差,资源储备不足,但在信息赋能的加持下,经济、市场和科技仍会助力城市文旅融合向前发展。

S1a、S1b、S2的共同特点是包含经济水平、市场需求、科技赋能三个核心条件。经济水平作为拉力,为文旅融合提供了强有力的物质基础;市场需求作为推力,从需求端要求地区文旅加强融合。科技的加入放大了经济和需求之间的作用,例如数字文旅的兴起,将大数据和信息通信技术与文旅进行深度融合,连接供给和需求,从而有利于培育和扩大消费市场,加速产品和业态创新[44]。

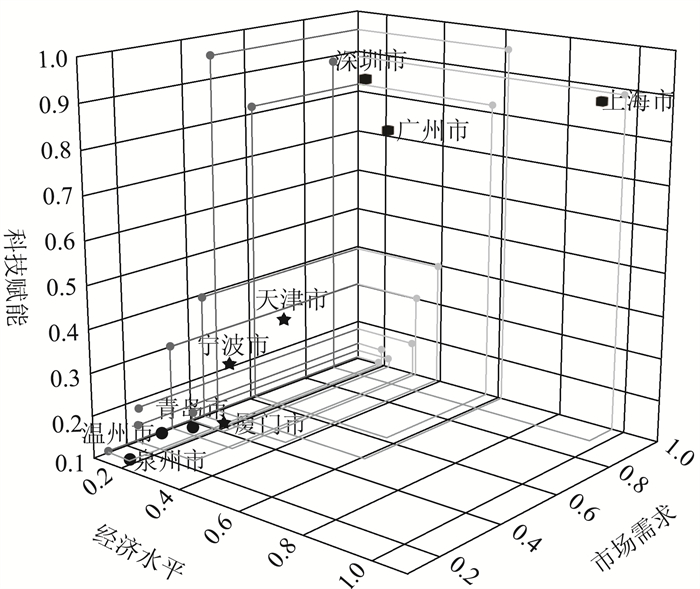

图 2是多核心发展型高文旅融合城市“经济水平-市场需求-科技赋能”三维散点图。此类城市“经济水平-市场需求-科技赋能”呈现明显的阶梯分布,如以上海市、深圳市和广州市为代表的“高-高-高”形态,以天津市、宁波市、厦门市为代表的“高-高-低”形态,以青岛市、温州市、泉州市为代表的“低-低-低”形态。可见,经济水平、市场需求、科技赋能越高,文旅融合水平提升的组态路径越多样,限制性条件越少。综上,本文认为多核心发展型路径适用于迈向文旅融合中期或已经处于中期阶段的城市。

|

图 2 多核心发展型高文旅融合度城市“经济水平-市场需求-科技赋能”三维散点图 |

资源-科技协调型路径对应S3和S4,表明文旅融合受到拉力层和系泊层的双重作用。根据S3和S4,当沿海城市面临环境退化或信息化水平降低的困境时,挖掘文旅资源和加大科技投入的策略可以使其文旅融合水平得到提升。

S3和S4代表的城市是位于渤海两岸的大连和烟台,两者的文旅资源分别位于26个城市中的第6位和第8位,是北方地区除天津和青岛以外文旅资源最为丰富的城市,其科技水平亦位于沿海城市的前列。正如上文所述,科技在文旅融合初见成效时起粘合作用。当沿海城市正处于文化产业、旅游产业融合的成长期时,科技整合资源不仅是文化建设的基础工程,更是旅游发展的增效手段。因此,从实际意义出发,资源-科技协调型文旅发展模式适用于处于文旅融合的初期阶段的沿海城市。

3. 经济-市场联动型经济-市场联动型路径对应S5,这一组态构型符合经典推拉理论——文旅融合是由推力和拉力共同作用的。在S5中,经济水平和市场需求是驱动文旅融合的核心条件。纵然社会信息化程度低,市场需求和经济水平联动配合仍会迸发巨大活力,双向赋能城市文旅融合发展。

S5代表性城市是珠海。珠海是粤港澳大湾区重要的门户枢纽,毗邻香港、澳门,靠近广州、深圳,是珠江口西岸核心城市和沿海经济带高质量发展典范。优越的地理位置不仅为珠海带来经济上的腾飞,还带来了源源不断的客源,成为内地居民往来港澳、港澳居民往来内地的重要集散中心。经济和市场的双重优势成为推动珠海文旅融合的强大动力。根据珠海文旅融合的发展现状,本文认为经济-市场联动型同样适用于城市发展文旅融合的初期阶段,后期随着科技、信息的发展可能走向具有多核心特征的中期阶段。

(四) 稳健性检验调整校准隶属阈值、改变一致性阈值、变动案例频数是目前常用检验稳健性的方法。因案例样本个数较少,为保证案例样本充分利用,暂不调整案例频数。校准锚点综合考虑了数据特征和以往研究,科学性和规范性较高,也不予以变更。因此,将PRI一致性由0.7降到0.65,产生的组态包括现有结果,研究结果可靠[37]。

五、结论与启示 (一) 研究结论运用fsQCA 4.0对中国26个沿海城市的文旅融合水平进行组态分析,研究结论如下:

基于“推力-拉力-系泊”理论,研究发现影响沿海城市文旅融合的因素可分为市场需求代表的推力层,经济水平、资源禀赋、环境质量代表的拉力层和科技赋能、信息赋能代表的系泊层。各因素间相互影响、相互作用,导致文旅融合提升路径不同。

2015—2019年间,沿海城市的文旅融合耦合度整体情况较好,但受产业发展水平和区域协调程度的影响,区域间和区域内的耦合度差异较大;文旅融合耦合协调度整体处于较低水平。本文再次证明文旅耦合协调度对区域文化和旅游产业发展程度依赖较高的观点[21]。而耦合度和耦合协调度的时序波动均与现实情景相符,反映了研究结论的可靠性。

沿海城市文旅融合提升组态路径可以归纳为多核心发展型、资源-科技协调型与经济-市场联动型三类。其中,多核心发展型路径适用于迈向文旅融合中期或已经处于中期阶段的沿海城市,其作用机制是将科技视为“膨大剂”,利用科技放大市场与经济之间的效应,从而一起蓄力提升城市文旅融合水平。资源-科技协调型路径适用于处于文旅融合初期阶段的沿海城市,科技此时则作为“粘合剂”,通过不断挖掘、宣传沿海城市资源来提升文旅融合水平。经济-市场联动型路径同样适用于沿海城市文旅融合的初期阶段,科技落后的沿海城市仍可凭借经济拉力和市场推力推动文旅融合,并在后期随着科技、信息的发展,沿海城市可能走向具有多核心特征的中期阶段。

(二) 启示与不足基于“推力-拉力-系泊”理论,研究运用模糊定性比较集分析对中国沿海经济带26个城市文旅融合水平提升路径进行组态探索。理论上,推力-拉力-系泊理论和模糊定性比较集分析方法的结合,为文旅融合研究提供了新的视角,即抛弃原有的线性思维,将城市文化和旅游的发展视为一个耦合系统,通过探索系统内部微小差异引起的整体系统转变,了解系统内部维持平衡的状态。

现实背景下,城市间的差异使得各地区文旅融合的发展路径不能一概而论,再加之城市资源有限,因此城市文旅融合必须寻找资源浪费最少、发展结果最优的路径。中国拥有绵长的海岸线,海洋旅游是国内旅游业发展的重要板块。文旅融合既是沿海城市经济发展的一个契机,也是发展海洋旅游的快车道。本文通过解构中国东部沿海城市文旅融合水平的驱动要素,探索沿海城市文旅融合提升路径,有助于推动区域海洋产业和文旅产业转型升级。

本文仍存在一定的局限。一方面,各地区统计口径的差异限制了变量指标选取。未来,我们将通过多数据收集,如大数据集成等,以提高研究结果的可靠性。另一方面,研究使用了组态分析法研究各城市文旅融合发展的类型特征,后续研究还可以运用多种方法,如利用NCA、描述性统计、回归分析等。

| [1] |

王秀伟. 从交互到共生: 文旅融合的结构维度、演进逻辑和发展趋势[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 42(5): 29-36. |

| [2] |

杨莎莎, 魏旭, 魏雪纯, 等. 中国城市群"文-旅-科"产业融合发展水平攀升规律的定量模拟与验证[J]. 人文地理, 2022, 37(5): 150-161. |

| [3] |

罗伯特·麦金托什, 夏希肯特·格波特. 旅游学: 要素、实践、基本原理[M]. 薄红, 译. 上海: 上海文化出版社, 1985.

|

| [4] |

RICHARDS G. Cultural tourism: a review of recent research and trends[J]. Journal of Hospitality and Tourism Management, 2018, 36: 12-21. DOI:10.1016/j.jhtm.2018.03.005 |

| [5] |

RICHARDS G. Culture and tourism: natural partners or reluctant bedfellows? A perspective paper[J]. Tourism Review, 2020, 75(1): 232-234. DOI:10.1108/TR-04-2019-0139 |

| [6] |

TERKENLI T S, GEORGOULA V. Tourism and cultural sustainability: views and prospects from Cyclades, Greece[J/OL]. Sustainability, 2022, 14(1)[2024-07-15]. http://www.mdpi.com/2071-1050/14/1/307.

|

| [7] |

EBEJER J. Urban heritage and cultural tourism development: a case study of Valletta's role in Malta's tourism[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2019, 17(3): 306-320. DOI:10.1080/14766825.2018.1447950 |

| [8] |

SAJIB S. Nicknaming tourism as development: commercialization of culture and nature in CHT, Bangladesh[J]. Journal of Tourism and Cultural Change, 2021, 20(1-2): 273-285. |

| [9] |

于光远. 旅游与文化[J]. 瞭望周刊, 1986(14): 35-36. |

| [10] |

徐菲菲, 剌利青, 严星雨, 等. 中国文化产业与旅游产业融合研究述评[J]. 旅游科学, 2023, 37(4): 1-18. |

| [11] |

寇垠, 陈美欣. 新时代中国文化和旅游融合研究的特征与展望[J]. 艺术百家, 2023, 39(4): 35-44. |

| [12] |

李任. 深度融合与协同发展: 文旅融合的理论逻辑与实践路径[J]. 理论月刊, 2022(1): 88-96. |

| [13] |

傅才武. 论文化和旅游融合的内在逻辑[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版), 2020, 73(2): 89-100. |

| [14] |

赵嫚, 王如忠. 中国文化产业和旅游产业融合发展动力机制与发展评价[J]. 生态经济, 2022, 38(2): 121-129. |

| [15] |

文冬妮. 城市群文旅产业高质量发展的驱动机制及优化路径——以广西北部湾城市群为例[J]. 社会科学家, 2022(5): 53-60. |

| [16] |

王经绫. 民族地区文化和旅游融合发展影响要素的系统建构——基于71个民族县域文旅融合发展要素调查问卷的分析[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2020, 41(8): 24-30. |

| [17] |

周咪. 粤港澳城市群文旅产业融合发展策略[J]. 社会科学家, 2022(10): 39-46. |

| [18] |

唐承财, 刘亚茹, 万紫微, 等. 传统村落文旅融合发展水平评价及影响路径[J]. 地理学报, 2023, 78(4): 980-996. |

| [19] |

王兆峰, 梁志强. 长江经济带文旅产业融合发展水平的时空演化及影响因素[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版), 2023, 5(6): 97-110. |

| [20] |

张新成, 王琳艳, 宋晓, 等. 黄河流域文旅融合质量评价及空间溢出效应研究[J]. 统计与决策, 2022, 38(22): 51-55. |

| [21] |

秦宗财, 从菡芝. 我国文化带文旅融合升级研究——基于大运河文化带江苏段的测度[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2022(6): 49-59. |

| [22] |

翁钢民, 李凌雁. 中国旅游与文化产业融合发展的耦合协调度及空间相关分析[J]. 经济地理, 2016, 36(1): 178-185. |

| [23] |

朱媛媛, 周笑琦, 顾江, 等. 长江中游城市群"文-旅"产业融合发展的空间效应及驱动机制研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(5): 785-796. |

| [24] |

张朝枝, 朱敏敏. 文化和旅游融合: 多层次关系内涵、挑战与践行路径[J]. 旅游学刊, 2020, 35(3): 62-71. |

| [25] |

刘冰洁, 赵彦云, 李倩. 互联网对文旅融合的影响及其空间效应[J]. 资源开发与市场, 2023, 39(2): 217-224. |

| [26] |

于秋阳, 王倩, 颜鑫. 长三角城市群文旅融合: 耦合协调、时空演进与发展路径研究[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 54(2): 159-172, 178. |

| [27] |

张燚, 吴珊珊, 刘进平, 等. 顾客多忠诚与新店铺寻求融合行为的"推力-拉力-系泊"效应研究[J]. 管理评论, 2023, 35(4): 187-202. |

| [28] |

汪宇明, 吴文佳, 钱磊, 等. 生态文明导向的旅游发展方式转型: 基于崇明岛案例[J]. 旅游科学, 2010, 24(4): 1-11. |

| [29] |

魏妮茜, 项国鹏. "双碳"背景下文旅融合高质量发展的生态体系构建——基于绍兴的实践探索[J]. 社会科学家, 2022(5): 38-44. |

| [30] |

石燕, 詹国辉. 文旅融合高质量发展的指数建构、影响因素与提升策略——以江苏为例[J]. 南京社会科学, 2021(7): 165-172. |

| [31] |

段新, 戴胜利, 廖凯诚. 区域科技创新、经济发展与生态环境的协调发展研究——基于省级面板数据的实证分析[J]. 科技管理研究, 2020, 40(1): 89-100. |

| [32] |

尚秀丽. 中国三大城市群生态环境质量与发展取向研究——基于胡焕庸线的生态涵义[J]. 城市发展研究, 2023, 30(1): 72-81. |

| [33] |

冯旭, 王凡. 组态视角下高技术产业创新效率提升路径研究——一项模糊集定性比较分析[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(11): 54-60. |

| [34] |

赵丽, 朱永明, 付梅臣, 等. 主成分分析法和熵值法在农村居民点集约利用评价中的比较[J]. 农业工程学报, 2012, 28(7): 235-242. |

| [35] |

王淑佳, 孔伟, 任亮, 等. 国内耦合协调度模型的误区及修正[J]. 自然资源学报, 2021, 36(3): 793-810. |

| [36] |

RAGIN C C. The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies[M]. Berkeley: University of California Press, 1987.

|

| [37] |

杜运周, 贾良定. 组态视角与定性比较分析(QCA): 管理学研究的一条新道路[J]. 管理世界, 2017(6): 155-167. |

| [38] |

张明, 杜运周. 组织与管理研究中QCA方法的应用: 定位、策略和方向[J]. 管理学报, 2019, 16(9): 1312-1323. |

| [39] |

LIEBOWITZ J, KHOSROWPOUR M. Cases in information technology management in modern organizations[M]. Hershey: Idea Group Publishing, 1997.

|

| [40] |

ROGER B M. The external environment's effect on management and strategy: a complexity theory approach[J]. Management Decision, 2007, 45(1): 10-28. |

| [41] |

SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[J]. International Journal of Social Research Methodology, 2013, 16(2): 165-166. |

| [42] |

THOMAS G. CEO compensation in relation to worker compensation across countries: the configurational impact of country-level institutions[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(4): 793-815. |

| [43] |

FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420. |

| [44] |

胡优玄. 基于数字技术赋能的文旅产业融合发展路径[J]. 商业经济研究, 2022(1): 182-184. |

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26

,

,