数字经济是伴随数据要素与数字技术应用而生的新经济社会形态,不仅全面渗透经济生产和社会生活中,而且在中国经济社会高质量发展中扮演着不可或缺的角色,已成为中国赶超发达国家、缩小贫富差距及实现共同富裕的重要新动能。当前,加快数字经济发展已成为一项重大国家战略。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出要“加快数字化发展,建设数字中国”和“加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”①。然而,现阶段中国数字经济也存在一些不足,如发展不平衡、产业数字化程度低、基础创新能力不强和数字经济治理薄弱等[1-3]。这些不足可能导致政府部门在制定和实施数字经济发展政策时较难做到精准施策。因此,测度中国省域数字经济发展水平,并考察其时空演变特征和差异来源机理,有助于厘清中国数字经济的发展现状和存在问题,为数字经济相关政策制定提供有益参考。

① 参见《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_ 5592681.htm?eqid=945f38050007c2e300000005648fbfd0。

数字经济受到了众多学者的关注。大部分文献从产值核算角度计算数字经济规模,少部分文献则从指数编制角度测度数字经济发展水平。其中指数编制相关文献主要从数字产业化和产业数字化两个角度构建数字经济指标体系,或者在数字产业化和产业数字化的基础上考虑数字发展载体和数字发展环境,但是构建的指标体系仍然不够全面和系统。例如,数据要素、数据平台等作为数字经济的核心内容,暂未有文献将其纳入测度体系。另外,现有文献还存在研究内容不够深入、研究方法不够科学、研究角度不够全面等问题。例如,对数字经济缺乏更细分维度的深入分析,以及暂未有文献从结构视角探究中国省域数字经济差异的形成机理。鉴于此,本文基于数字经济定义构建包含数字环境和数字活动两个子系统以及数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化四个准则层的测度框架,采用熵值法对中国省域数字经济发展水平进行测度,并根据测度结果考察其时空演变特征与差异形成机理。

二、文献综述梳理测度数字经济的相关文献,发现主要有四类方法:一是从国民经济核算角度探讨数字经济测算中的漏统现象,如Brynjolfsson等 [4]、Feldstein [5]、续继等 [6]的研究表明数字经济的漏统会导致生产率的低估;二是从产值核算角度根据产业分类计算数字经济的规模,如康铁祥 [7]、吴翌琳等 [8];三是从指数编制角度测算数字经济水平,如杨慧梅等 [9]、王军等 [10];四是通过编制卫星账户开展数字经济研究,如屈超等 [11]、杨仲山等 [12]试图编制中国数字经济卫星账户。国民经济核算法、产值核算法和卫星账户法属于直接测算法,侧重数字经济相关产品或产业的发展情况,适用于测算数字经济规模。指数编制法属于间接测算法,通过选取指标或者构建指标体系测度数字经济发展水平,不仅关注数字经济的产业维度,同时还考虑与数字经济相关的其他方面,如数字要素、数字设施、数字产品和服务等。许宪春等 [13]认为,相较于产值核算法和指数编制法,国民经济核算和卫星账户法的理论和实践还处于不断完善的阶段,现阶段测度数字经济更适合用产值核算法和指数编制法。

在数字经济产值核算的文献中,国内外很多机构和学者通过制定数字经济产业分类体系来测算数字经济规模。经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD)[14]通过识别数字经济活动,将数字经济产业初步分成6类。①。2018年,美国经济分析局将数字经济产业界定为数字基础设施、电子商务和付费数字服务3个大类 ②;澳大利亚统计局、加拿大统计局均基于该框架对数字经济增加值和总产出规模进行测算研究。国内从产值核算角度测算数字经济规模的文献较多,康铁祥 [7]是最早采用中国数字产业部门总增加值刻画数字经济核心产业规模的学者,其测得2002年中国数字经济规模已经占据GDP的8.85%。随后,吴翌琳等 [8]通过制定中国数字经济产业分类体系测算数字经济规模,测算结果表明2017年中国数字经济增加值为5.3万亿元,占GDP的比重为6.46%,其规模约为美国的58.12%。另外,还有部分学者根据政府官方公布的数字经济产业分类体系进行规模测算。例如,李研[15]根据《浙江省数字经济核心产业统计分类目录(2016)》采用DEA-Malmquist指数方法研究数字经济产出效率;韩兆安等 [16]以《国民经济行业分类》(2017)为基准,对2012—2017年中国省际数字经济规模进行测算,发现中国省际数字经济规模整体呈上升态势,但也出现了一定的两极分化现象;鲜祖德等[17]根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》测算得到2020年中国数字经济核心产业规模为7.9万亿元。

① 新西兰统计局(Statistics New Zealand)借鉴其数字经济概念框架进行测算,结果表明2007—2015年新西兰数字订购产品总产出占国民经济总产出的20% 新西兰统计局2017年发布《评估新西兰的数字经济》报告,http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=STD/CSSP/WPNA(2017)3&docLanguage=En。

② 美国经济分析局2018年发布《定义和衡量数字经济》报告,https://www.bea.gov/digital-economy/_ pdf/defining-and-measuring-the-digital economy。

在数字经济指数编制的文献中,国内外研究机构与代表性学者从信息化、数字化、数字载体与环境等不同视角构建指标体系,如国际电信联盟自2009年以来每年发布信息和通信技术发展指数③,OECD[14]从智能基础设施投资、增强社会活力、释放创新创造能力、促进增长带动就业等诸多方面衡量数字经济发展程度。国内研究数字经济指标体系起步较晚,2017年之后一些研究机构开始发布数字经济指标体系的研究,如2017年中国信息通信研究院发布数字经济指数①、2018年财新智库发布中国新经济指数②、2019年腾讯研究院发布数字中国指数③等。另外,杨慧梅等 [9]从产业数字化和数字产业化两个维度构建数字经济评价指标体系,并进一步实证分析得到数字经济发展会显著促进全要素生产率的提升的结论。王军等 [10]在数字产业化和产业数字化的基础上纳入数字经济发展载体和数字经济发展环境因素测算中国数字经济发展水平。任保平等[18]从基础设施指数、产业指数、消费指数、社会指数、创新指数5个维度测算中国数字经济指数,并分析了中国数字经济发展的空间分布特征。钞小静等[19]则从信息经济、平台经济、共享经济、智能经济4个维度构建综合评价指标体系,考察了中国数字经济发展水平的演进态势与区域差异情况。

③ 国际电信联盟自2009年以来每年发布一次《数字信息和通信技术发展指数》,https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017/methodology.aspx。

① 中国信息通信研究院2017年发布的中国数字经济发展白皮书,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201804/P020170713408029202449.pdf。

② 财新智库2018年发布《中国新经济指数》,https://yun.ccxe.com.cn/indices/nei。

③ 腾讯研究院2019年发布《数字中国指数》报告,https://www.tisi.org/15098。

综合已有文献,发现主要存在以下几个方面的问题:一是尽管从产值核算角度测算数字经济规模的文献较多,但数字经济对经济社会产生的数字赋能影响可能存在漏统问题。二是基于指数编制角度测度数字经济发展水平的相关文献主要聚焦于数字产业化与产业数字化两个维度,鲜有文献将数字生产要素纳入综合评价指标体系。三是分析中国数字经济发展特征的文献依然不够,缺乏对数字经济更细分维度的深入分析,存在研究内容过于分散和研究设计过于简单等问题,难以全面把握中国省域数字经济的发展情况。相比已有研究,本文边际贡献主要体现在以下四个方面:第一,基于数字经济内涵,构建包含数字环境和数字活动两个子系统以及数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化四个准则层的指标体系,使得数字经济测度框架更加系统和丰富;第二,不仅考察中国省域数字经济发展水平的测度结果,还对数字经济各准则层的测度结果进行了深入分析,尤其是按照测度结果对所考察地区进行分类探讨;第三,引入核密度估计法、全局Moran's I指数和状态转移概率更加全面地考察中国省域数字经济发展水平的时空演变特征;第四,采用Dagum基尼系数分解法和方差分解法分别从空间和结构两个视角探究了中国省域数字经济差异的形成机理,为制定省域差异化的政策方案提供依据。

三、中国省域数字经济发展水平的测度本文从数字生产要素、数字基础设施、数字产业化、产业数字化四个维度构建数字经济评价指标体系,并利用熵值法对2010—2020年中国30个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平进行测度。

(一) 构建指标体系数字经济最早由Tapscott[20]于1996年提出,但该学者未对其概念给出具体界定。国内普遍认可和应用比较广泛的数字经济概念于2016年在G20杭州峰会上被提出,即数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动④。该内涵界定表明,数字经济包括数字化的知识和信息、现代信息网络和信息通信技术、数字经济活动三个部分。数字化的知识和信息可理解为数字生产要素,现代信息网络和通信技术代表数字基础设施,这两者可以归为数字环境;数字经济活动包括数字产业化与产业数字化两个方面。

④ 参见二十国集团数字经济发展与合作倡议,http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/201609/t20160920_ 3474.html。

数字经济发展水平测度框架的具体内容如下:

(1) 数字生产要素。数字经济的基础是数据,知识与信息均可外化为数据的形式,是一种继劳动力、资本、技术之后新的生产要素。根据中国信息通信研究院的定义,数据要素是指在特定生产需求下,通过汇聚、整理、加工等步骤形成的计算机数据及其衍生形态,具体包括服务、分析、交易、加工、存储和采集等内容 ⑤。此外,数字生产要素与劳动力、资本、技术等传统要素均具有联动关系。其中,劳动力中的数字人才运用数字技术产生、储存、管理、传输、计算数字生产要素,数字技术是产生数字生产要素的工具,资本在数字生产要素的产生、储存与运用过程中提供资金支持。因此,数据是数字生产要素的核心,劳动力、资本和技术分别是数字生产要素产生和运用的主体、保障和工具。

⑤ 参见中国信息通信研究院2022年发布《数据要素白皮书2022》,http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202301/P02023010739225 4519512.pdf。

(2) 数字基础设施。数字基础设施是以信息网络为基础,综合集成新一代信息技术,围绕数据的感知、传输、存储、计算、处理和安全等环节,所形成的支撑经济社会数字化发展的新型基础设施体系。数字基础设施不仅包括移动通信、工业互联网、大数据中心等信息基础设施,而且包括融合型基础设施,即传统基础设施利用物联网、边缘计算、人工智能等新一代信息技术进行智能化改造后所形成的基础设施形态,甚至包括以处理海量数据存储、计算及不间断流数据实时计算、离线计算、智能推荐、交互式查询、数据湖构建等场景为主的数字平台。

(3) 数字产业化。数字产业化是指借助数字技术,利用数字生产要素产生新的产品、服务甚至是产业,如电子信息制造业、信息通信业、软件服务业、互联网业等。吴翌琳等[8]将中国数字产业分为数字设备制造业、数字产品贸易业、数字技术服务业和数字驱动产业四种,分别对应数字设备制造、数字产品贸易、数字技术服务和数字驱动生产活动。

(4) 产业数字化。2020年6月,国家信息中心、京东数字科技研究院联合发布《中国产业数字化报告2020》,首次对“产业数字化”作出了专业的阐述,即产业数字化是指在新一代数字科技支撑和引领下,以数据为关键要素,以价值释放为核心,以数据赋能为主线,对产业链上下游的全要素数字化升级、转型和再造的过程①。

① 国家信息中心、京东数科联合发布《中国产业数字化报告2020》,http://www.sic.gov.cn/sic/83/260/0714/10538_pc.html。

基于上述测度框架,兼顾指标选取的原则,构建包含数字环境与数字活动两个子系统,涵盖数字生产要素、数字基础设施、数字产业化与产业数字化四个准则层的数字经济评价指标体系,具体测度指标共44项,如表 1所示。

| 表 1 数字经济发展水平的测度体系 |

在上述测度指标中,部分指标数据由于未统计或者统计未公开等因素无法获取,后续测算结果暂未考虑,具体包括数据和数字平台两个指标层;其余测度指标的样本数据来源于国家统计局官网、各省(自治区、直辖市)历年统计年鉴、《中国统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》。选取的样本区间为2010—2020年中国30个省份(自治区、直辖市) ①,对于个别缺失数据采用了插值法或类推法进行补充。

① 由于西藏自治区、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾省的数据缺失较多,因此并未将这些地区纳入样本范围。

(二) 指标体系的测度方法考虑到熵值法在测度类文献中应用广泛,如朱子云 [21]利用该方法测度了经济增长质量,钞小静等 [22]利用该方法测度了中国互联网发展水平等,因此,本文采用这一方法对数字经济发展水平进行测度。事实上,该方法是根据各测度指标标准化处理后的变异程度得到各测度指标的权重,属于客观赋权法,相较于主观赋权法,有利于降低指标赋权时主观人为因素的干扰。熵值法测度步骤具体如下:

第一步,标准化。由于上述具体测度指标均为正向指标,则先采用式(1)进行标准化,避免指标值的量纲对测度结果产生影响:

| $ y_{i t j}=\frac{x_{i t j}-\min \left\{x_{i t j}\right\}}{\max \left\{x_{i t j}\right\}-\min \left\{x_{i t j}\right\}} $ | (1) |

式中,i表示省份,所考察省份共计N个;t表示时间,所考察时间的跨度为T年;j表示测度指标,测度指标共计m个;xitj代表标准化之前的原始指标,max {xitj}为指标j的最大值,min {xitj}为指标j的最小值,yitj为标准化后的指标。

第二步,计算信息熵。根据式(2)计算数字经济发展水平测度体系中各测度指标xitj的信息熵Ej:

| $E_j=-\frac{1}{\ln (N T)} \sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{t=1}^T\left[\left(\frac{y_{i t j}}{\sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{t=1}^T y_{i t j}}\right) \ln \left(\frac{y_{i t j}}{\sum\limits_{i=1}^N \sum\limits_{t=1}^T y_{i t j}}\right)\right] $ | (2) |

第三步,构造权重。根据式(3)计算数字经济发展水平测度体系中各测度指标yitj的权重Wj:

| $ W_j=\frac{\left(1-E_j\right)}{\sum\limits_{j=1}^m\left(1-E_j\right)} $ | (3) |

第四步,得到综合水平值。基于标准化的指标yitj和测算的Wj,使用多元线性函数的加权求出数字经济发展水平值INDEXit,如式(4)所示:

| $ \operatorname{INDEX}_{i t}=\sum\limits_{j=1}^m y_{i t j} \times W_j $ | (4) |

通过上述步骤计算出的数字经济发展水平取值范围将会落在0 ~ 1之间。数值越大,代表数字经济发展水平越高;反之,数值越小,则代表数字经济发展水平越低。

(三) 综合测度结果分析基于数字经济评价指标体系,采用熵值法对2010—2020年中国30个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平进行测度,结果如表 2所示。2010—2020年的测度期间内,数字经济发展水平的测度结果介于0.02 ~ 0.77之间,各省均呈现明显的上升趋势。其中,广东的数字经济发展水平始终处于领先位置,并从2010年的0.256持续上升到2020年的0.768;排名最末的为青海,其2020年的数字经济发展水平仅为0.039。这表明中国省际层面的数字经济发展水平具有较大差异。在地区差异的比较中,以2020年测度结果为例:测度结果高于0.5的只有广东和江苏,表明这两个省份处于数字经济发展水平的前列;北京处于0.4至0.5之间;0.3至0.4之间的有上海、浙江、四川、山东4个省(直辖市);0.2至0.3之间的有福建、河南、安徽和重庆4个省(直辖市);0.1至0.2之间的有辽宁、河北等10个省(自治区、直辖市);0.1以下的有海南等9个省(自治区)。可以发现,尽管中国数字经济持续发展,但仍有大部分省(自治区、直辖市)处于较低水平,如2020年所考察省(自治区、直辖市)中有63.3%低于0.2,表明中国数字经济发展不仅要重视速度,还要兼顾其均衡性,尤其应大力提升落后地区的数字经济发展水平。

| 表 2 2010—2020年中国30个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平 |

根据中国经济发展水平和地理位置划分,本文将30个省(自治区、直辖市)分为东部地区、中部地区、西部地区三大区域①,并计算中国三大区域中各省数字经济发展水平在考察期内的均值和年均增长率,考察中国省域数字经济平均水平的增长速度情况,结果如表 3所示。从均值排名来看,数字经济平均发展水平最高和最低的省份分别是广东和青海,均值分别为0.493和0.027。排名前10位的省(直辖市)中,东部地区、中部地区和西部地区分别有7个、1个和2个,分别占样本整体的23.3%,3.3%,6.7%;排名后10位的省(直辖市)中,东部地区、中部地区和西部地区分别有1个、3个、6个,占样本整体的3.3%,10.0%,20.0%,反映出中国省域数字经济发展水平具有东部高、中西部低的特点。从年均增长率的结果来看,年均增长率介于5.07%(上海)至19.90%(重庆)之间。年均增长率较高的4个省(直辖市)依次是重庆、四川、江西和安徽,其年均增长率均超过了16%,处于数字经济发展势头迅猛的梯队。而年均增长率低于8%的有江苏、上海、天津、海南4个东部地区省(直辖市),反映了西部地区的数字经济发展速度比东部地区更快;年均增长率的均值也证实了这一结论,西部地区年均增长率的均值最高,中部地区次之,西部地区最低。究其原因,一方面是受益于西部大开发、中部崛起等一系列区域协调发展的政策举措,中西部地区经济发展水平不断提升;另一方面是因为中西部地区的数字经济发展落后,基数较低,提升数字经济发展水平的速度更快。

① 按照国家统计局对中国省(自治区、直辖市)进行区域分组。东部地区包括:北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区包括:山西、河南、湖北、湖南、吉林、黑龙江、安徽和江西;西部地区包括:重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西和内蒙古。

| 表 3 中国30个省(自治区、直辖市)数字经济发展水平的均值和年均增长率 |

依据中国各省(自治区、直辖市)数字经济发展水平在考察期内的均值,借鉴魏敏等 [23]的研究,将中国30个省(自治区、直辖市)划分为明星型、平庸型、落后型三种类型 ①,如表 4所示。三种类型的区域分布显示:广东、江苏、北京、浙江、上海、山东处于明星型数字经济发展水平行列,占东部地区的55%,占全部考察省(自治区、直辖市)的20%;中部地区没有省份进入明星型;西部地区只有四川跻身明星型,四川数字经济的发展得益于国家西部大开发的战略,承接了东南沿海地区的产业转移,其数字经济基础条件相对较好,且在不断提高省内的自主创新能力等。平庸型共有福建、河北等11个省(直辖市),占全部考察省份(自治区、直辖市)的36.7%,其中东部地区、中部地区、西部地区分别有4个、5个、2个。海南是唯一个东部地区处于数字经济发展水平落后型的省份,而中部地区和西部地区分别有3个省(自治区)和8个省(自治区)处于落后型。

① 依据均值(M)及标准差(SD)的关系,将30个省份(自治区、直辖市)划分为明星型(得分高于M+0.5SD)、平庸型(得分介于M-0.5SD至M+0.5SD之间)和落后型(得分低于M-0.5SD)三种类型。

| 表 4 数字经济发展三种类型的区域分布 |

表 5展示了中国30个省(自治区、直辖市)数字经济四个准则层的均值和排名。这些信息能够从细分维度来分析数字经济发展的情况,有利于更加深入研究中国各省(自治区、直辖市)数字经济的优势和短板。结合前面划分的三种数字经济发展类型,可以发现明星型省(直辖市)在四个准则层的排名均靠前,平庸型省(直辖市)和落后型省(自治区)的排名则较为靠后。具体而言: 广东、江苏、北京、上海、浙江、山东和四川7个明星型省(直辖市)在四个准则层的排名均位于前10。其中,广东各准则层的排名均是第1;江苏在数字生产要素和数字产业化的排名仅次于广东,但数字基础设施和产业数字化排名较靠后;北京的优势在于数字生产要素和产业数字化,排名靠后的是数字基础设施和数字产业化;上海在数字基础设施、数字产业化和产业数字化三个准则层的排名均在前3,但数字生产要素排名第6;浙江和山东排名靠后的是数字产业化;四川则是在数字生产要素、数字基础设施和产业数字化三个方面的排名均较为靠后,排名均是第8,这表明四川能够跻身数字经济明星型省份是靠数字产业化的发展。

| 表 5 中国30个省(自治区、直辖市)数字经济四个准则层的均值和排名 |

数字经济平庸型省(直辖市)有11个,他们在四个准则层的排名表现各异。数字生产要素排名比较靠后的有天津和陕西;数字基础设施排名较为靠后的有天津、江西、陕西和重庆;数字产业化排名比较靠后的有辽宁、湖南、江西和重庆;产业数字化排名比较靠后的是河北、辽宁、江西、陕西和重庆。数字经济落后型省(自治区)中,海南、山西、黑龙江、云南和广西在部分准则层的排名能够相对靠前。例如,海南的产业数字化排名第11,但在数字生产要素、数字基础设施和数字产业化方面的排名均为28;吉林、内蒙古、甘肃、新疆、贵州、宁夏和青海在四个准则层的排名均处于后20位。根据数字经济四个准则层的排名,各地应根据自身排名特点补齐相应短板,以便更好促进数字经济发展,尤其是数字经济四个准则层排名均落后的省份应充分谋划和相应布局,避免在数字经济的快速发展中掉队。

四、中国省域数字经济发展水平的时空演变特征基于前述2010—2020年中国省域数字经济发展水平的测度结果,进一步分别采用核密度估计法、全局Moran's I指数、状态转移概率分析其时空演变特征。

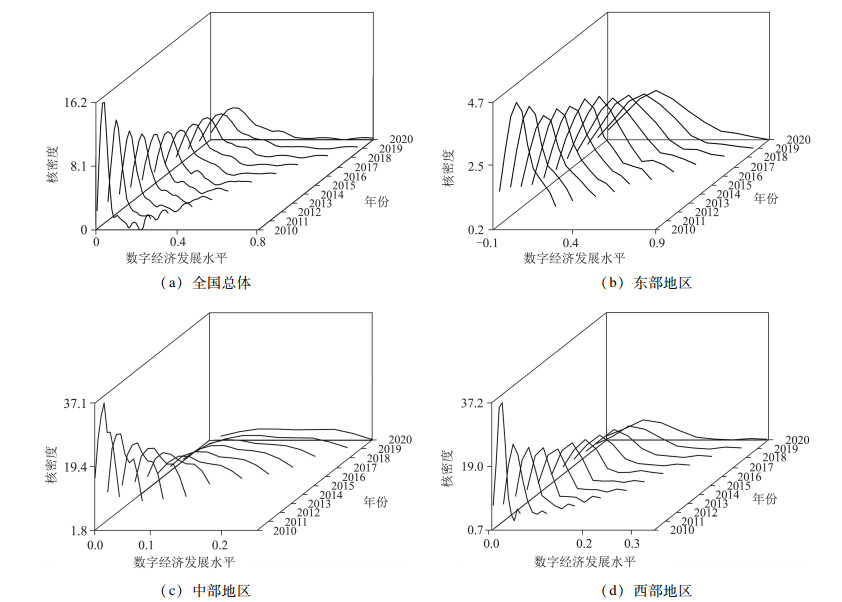

(一) 核密度估计结果为全面考察中国省域数字经济分布特征的动态演进情况,采用核密度估计法对中国省域数字经济发展水平进行分析,结果如图 1所示。图 1(a)为全部考察省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平核密度估计图。可以发现,随着时间推移,核密度曲线中心位置总体小幅右移,主峰的高度逐渐下降,曲线的宽度持续扩大,右拖尾的数值不断上升,这些特征表明考察期内中国数字经济发展水平整体处于上升趋势,但发展的不均衡性和两极分化程度不断扩大。图 1(b)、(c)、(d)分别为中国东部、中部、西部地区数字经济发展水平的核密度估计图。三个地区的相似之处在于中心位置均出现右移和分布图的宽度持续扩大现象,不同之处在于东部地区两极分化最严重,而中部和西部地区的主峰高度下降速度较快。其中中部地区下降幅度最高,西部地区次之,反映了东部、中部和西部三个地区的数字经济发展水平均有提升,但东部地区两极分化的趋势不容忽视,而中部地区和西部地区不均衡性发展程度较为严重。

|

图 1 2010—2020年数字经济发展水平的核密度估计图 |

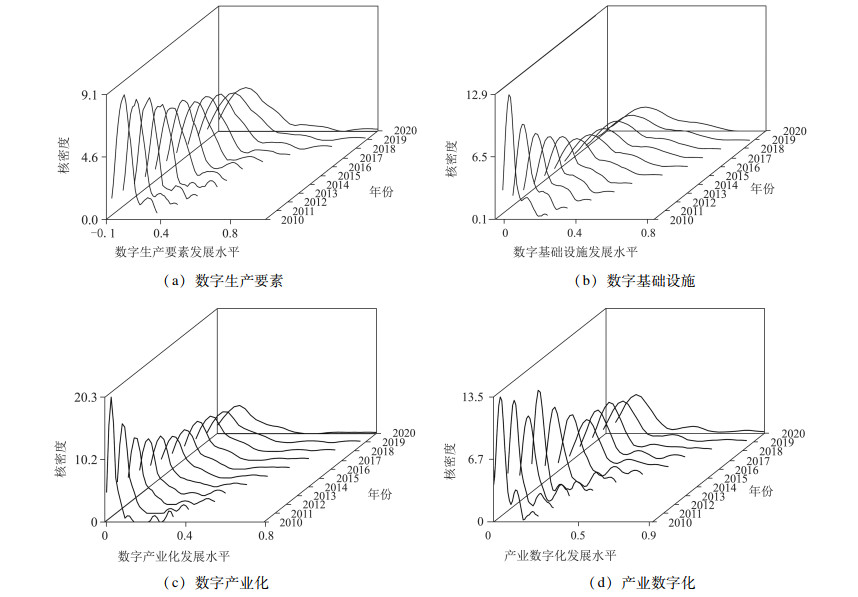

图 2(a)、(b)、(c)、(d)分别为数字生产要素、数字基础设施、数字产业化、产业数字化的核密度估计图。从四个核密度估计图的分布位置来看,近年来,各省域数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化的发展水平均呈现上升趋势。从分布形态来看,四个图的主峰高度都有不同程度的下降,表明数字经济在数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化四个方面都具有明显的不均衡发展和两极分化态势。其中数字基础设施主峰的高度下降速度最快,产业数字化主峰的高度在2014年下降幅度较大,随后保持平稳,数字生产要素和数字产业化的主峰高度一直保持缓慢下降的趋势。

|

图 2 2010—2020年数字经济各细分维度发展水平的核密度估计图 |

从前述可知,东部地区的广东、江苏、山东、上海、浙江、福建等省(直辖市)的数字经济发展水平较高,中部地区和西部地区的大部分地区的数字经济发展水平较低,表明数字经济发展可能存在区域集聚现象。另外,数字经济可以突破物理位置的限制,实现自身数字经济的内生增长,如四川和重庆。数字经济是否具有空间集聚效应,需要采用统计方法进一步测算。因此,采用全局Moran's I指数进行空间自相关检验,衡量中国数字经济发展水平的空间集聚情况,其中空间权重矩阵为

| 表 6 2010—2020年中国省域数字经济发展水平的全局Moran's I指数结果 |

从全样本的结果来看,中国省域数字经济发展水平的全局Moran's I指数从2010年的0.300下降到2020年的0.125,考察期内大部分年份(除2018年外)的全局Moran's I指数均通过显著性检验,说明中国数字经济发展具有空间集聚现象。按东部地区、中部地区和西部地区的区域分组来看,东部地区的全局Moran's I指数在考察期内均不显著,中部地区的全局Moran's I指数在2014年及之后才开始呈现统计显著性,西部地区的全局Moran's I指数则仅在2010年和2020年呈现统计显著性,反映了中国省域数字经济发展的空间集聚现象主要存在于数字经济发展水平较低的中部地区。从数字经济各细分维度的结果来看,数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化在考察期内均存在空间集聚现象,其中数字基础设施的全局Moran's I指数最高,表明数字基础设施的空间集聚效应最强。

(三) 状态转移概率的结果表 7展示了2010—2020年中国省域数字经济的状态转移概率情况。据表可知,中国数字经济发展水平不流动的概率在考察期内呈现上升的趋势,由2011年的33.33%上升到2020年的80%,2011—2020年不流动概率的均值为61%,反映了中国数字经济发展呈现“优者恒优、弱者仍弱”的固化态势,不利于缩小数字经济发展的地区差异。计算数字经济四个准则层在考察期内不流动概率的均值,发现由高至低依次为数字生产要素、数字基础设施、数字化产业和产业数字化,具体数值分别为57.00%、56.00%、52.67%和39.67%,说明中国省域数字经济发展水平固化的原因是数字生产要素、数字基础设施和数字产业化三个维度不流动概率较高,改善数字经济发展水平固化的态势应重视数字经济低水平地区的数字生产要素、数字基础设施和数字产业化。

| 表 7 2010—2020年中国数字经济发展水平的状态转移概率(%) |

通过综合测度结果的时空演变分析,可知中国数字经济发展的地区差异较大,但差异的来源有待进一步探究。本部分从空间和结构两个视角,分别采用Dagum基尼系数分解法和方差分解法考察中国省域数字经济发展水平总差异的贡献情况,以厘清中国省域数字经济差异的形成机理。

(一) 空间视角的差异分解Dagum [24]在计算基尼系数的基础上进一步将基尼系数分解为组间差异、组内差异和超变密度三个部分。本文采用Dagum基尼系数分解法考察中国数字经济发展水平的空间差异及其成因。

表 8报告了2010—2020年中国省域数字经济发展水平的Dagum基尼系数及其分解情况。可以发现Dagum基尼系数在考察期内呈现持续下降趋势,具体数值由2010年的0.434下降到2020年的0.394,表明中国省域数字经济水平的总体差异不断缩小。原因可能是各省份(自治区、直辖市)均意识到数字经济在经济发展中的重要作用,纷纷开始重视数字经济的发展,因而数字经济的地区差异在整体上具有缩小趋势,但中国数字经济的地区差异依然不容忽视。区域内、区域间和超变密度的Dagum基尼系数结果显示:区域内总体差异在考察期内变动幅度较小,2010年区域内Dagum基尼系数为0.105,到2020年上升为0.113;而区域间Dagum基尼系数持续下降,由2010年的0.314下降到2020年的0.218。三个部分的贡献率的结果表明中国数字经济的地区差异主要来自区域间差异,但区域间差异的贡献率不断降低,由2010年的72.35%下降到2020年的55.21%。

| 表 8 2010—2020年中国省域数字经济发展水平的Dagum基尼系数分解结果 |

进一步计算东部与中部、中部与西部、东部与西部区域间的Dagum基尼系数,分别记为东-中部、东-西部和中-西部,探究区域间差异的主要来源,可以发现考察期内东-西部的区域间Dagum基尼系数最高,东-中部的区域间Dagum基尼系数次之,中-西部的区域间Dagum基尼系数最低,且东-中部和东-西部的区域间Dagum基尼系数均呈现持续下降趋势,而中-西部的区域间Dagum基尼系数呈上升趋势,反映了中国数字经济区域间差异的缩小主要得益于东-中部、东-西部区域间差异系数的缩小,但东-中部、东-西部区域间差异仍然较大的事实不容忽视,其中2020年东-中部、东-西部的区域间Dagum基尼系数分别为0.422和0.497。

简而言之,上述分解结果表明中国数字经济发展水平的省域差异来源主要是区域间差异。具体来看,相较于中西部地区,东部地区在经济政策、营商环境、企业数量、资金支持、高校人才输送、科研院所加持等方面更具优势,更能够汇聚数字基础设施等地区内优越的发展要素,从而能够吸引更多的创新企业入驻、内外部投资等,这些因素有助于推动东部地区数字产业创新能力不断提升,还能带动产业数字化转型升级以及数字经济规模的扩张。

(二) 结构视角的差异分解数字经济评价指标体系由数字生产要素、数字基础设施、数字产业化、产业数字化四个准则层构成。借鉴陈明华等 [25]的研究,采用方差分解法对中国数字经济发展水平进行差异来源分解,探究这四个准则层在多大程度上导致了数字经济发展水平的差异,即计算每个准则层的差异贡献率。表 9展示了2010—2020年中国省域数字经济发展水平的方差分解结果。可以看出,中国省域数字经济的差异依次来自数字产业化、数字生产要素、数字基础设施和产业数字化。其中数字产业化的差异贡献率在考察期内基本呈现持续下降的趋势,由2010年的63.93%下降到2020年的49.46%,其余三个维度的差异贡献率则呈现出不同幅度的上升,分别由2010年的19.73%、11.46%、4.88%上升到2020年的26.74%、15.18%、8.62%。

| 表 9 2010—2020年中国省域数字经济发展水平的方差分解结果(%) |

表 10展示了中国东部地区、中部地区、西部地区的方差分解结果,可以发现,东部地区与表 9全国总体的方差分解结果趋势相似,数字经济的差异来源从数字产业化差异逐渐转向数字生产要素差异、数字基础设施差异和产业数字化差异三个方面,但2020年数字产业化差异的贡献率依然最高,为52.48%。中部地区与西部地区的方差分解结果类似,这两个地区的数字经济发展差异来源结构均表现为由以数字生产要素为主转向以数字产业化差异为主。从以上结果可以反映出,当前中国数字经济发展差异的来源主要是数字产业化差异,这可能表明地区间数字经济发展在产业基础能力、先进技术、法律制度环境等方面存在较大差距。因此,缩小地区间数字产业化的差距尤为重要,特别是东部地区和西部地区需要均衡发展数字产业化。

| 表 10 2010—2020年中国三大区域数字经济发展水平的方差分解结果(%) |

数字经济是新旧动能转换过程中推动经济发展的新增长极,世界各国将其作为争夺世界经济版图的阵地,纷纷制定促进数字经济发展的相关战略。本文在阐述数字经济测度逻辑的基础上,构建了包含数字环境和数字活动两个子系统,数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化四个准则层,以及35个具体指标的测度框架,采用熵值法测算得到2010—2020年中国30个省(自治区、直辖市)的数字经济发展水平,并利用核密度估计法、全局Moran's I指数、状态转移概率、Dagum基尼系数分解法和方差分解法等方法考察中国省域数字经济的时空演变特征和差异分解情况。研究结论有:第一,从测度结果来看,考察期内中国各省(自治区、直辖市)数字经济发展水平呈持续上升趋势,但地区差异较大,具有东部地区高、中西部地区低的特点,其中明星型省(直辖市)有东部地区的广东、江苏、北京、上海、浙江、山东和西部地区的四川,其余省(自治区、直辖市)属于平庸型和落后型。第二,从时空演变分析来看,核密度估计表明中国数字经济发展的不平衡和两极分化趋势不断扩大,尤其是中部地区和西部地区分化的速度较快;全局Moran's I指数表明中国数字经济具有空间集聚效应,并且数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化四个维度在考察期内均具有空间集聚的表现;状态转移概率表明,中国数字经济发展具有“优者恒优、弱者仍弱”固化态势,不利于缩小数字经济发展水平的地区差异,主要原因在于数字生产要素和数字基础设施两个维度的不流动概率较高。第三,空间视角的Dagum基尼系数分解得出,区域间差异的贡献率最高,区域内差异次之,超变密度最低,其中区域间差异贡献率由2010年的71.18%下降为2020年的51.30%;结构视角的方差分解发现贡献率由高至低依次是数字产业化、数字生产要素、数字基础设施和产业数字化。具体而言:东部地区的差异结构来源从数字产业化差异逐渐转向其他三个准则层,中西部地区则由以数字生产要素为主要差异来源转向以数字产业化差异为主的结构。

根据以上结论,为提升数字经济发展水平和缩小省域数字经济发展差异,提出以下政策建议:

第一,大力促进数字生产要素水平的提升。数字生产要素是数字经济发展的核心,其水平的高低直接关系数字经济发展的可持续性。具体而言:应完善高等学校中经济、信息、计算机、人工智能等相关专业的教学机制,培养复合型数字化人才;通过加大地方财政科学技术支出、引导规模以上工业企业研发经费支出等提升数字经济发展的资金保障水平,激发数字创新活力;发挥政府统筹协调作用,构建数字交易市场,通过市场交易促进数字资本、数字技术、数字人才等要素的跨区域流通,以实现数据资源的优化配置,从而实现区域均衡发展。

第二,完善数字基础设施建设。数字基础设施是发展数字经济的重要载体,体现数字经济发展水平的硬实力,完善数字基础设施建设将为缩小数字经济地区差异提供强大动力。加大数字基础设施的投入要围绕传感终端、5G网络、工业互联网、大数据中心、人工智能、区块链、基础软件等重点领域精准发力,还要对交通、能源、生态、工业等传统基础设施进行数字化、网络化、智能化改造升级,以长补短、加快进程,打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。尤其是中西部地区更应抓住数字基础设施建设的契机,超前谋划,为数字经济发展提供稳固支撑。

第三,改善数字经济不均衡发展和两极分化问题。中国数字经济发展空间大,尤其是数字经济发展落后的中西部地区。相关政府部门应充分意识到数字经济的重要战略地位,主动在数字生产要素、数字基础设施、数字产业化和产业数字化方面进行相应布局,提升数字经济发展水平,缩小发展数字经济的区域不均衡。东部地区的广东、江苏、北京、上海、浙江、山东,以及西部地区的四川处于数字经济发展的前列,应充分发挥领头羊的作用,建立数字合作共享机制,如积极参与“东数西算”工程,在帮扶相对落后地区的同时促进自身数字经济发展。中西部地区应在经济政策、营商环境、企业数量、资金支持、高校人才输送、科研院所加持等方面不断完善,发挥数字基础设施等地区内优越的发展要素的集聚优势,吸引更多的创新企业入驻、内外部投资等。

第四,着力缩小数字产业化差异。数字产业化差异是数字经济结构差异的最主要来源,避免数字经济的地区鸿沟可以从缩小地区数字产业化差异方面着手。具体而言:各地区应根据自身产业基础的优势,在电子信息制造业、信息通信业、软件服务业、互联网业等数字产业方面加速布局和扩大生产。广东、江苏、浙江、四川、陕西、北京、上海等走在数字产业化发展的前列,可在有偿机制和优势互补的基础上充分发挥这些地区对周边低水平地区的产业和技术溢出效应。中央和地方政府可以设置数字产业引导和扶持基金,更好地配合数字产业化优势地区和低水平地区的协同发展。

第五,拓展产业数字化的广度和深度。产业数字化是数字技术赋能产业链上下游进行数字化转型升级和价值再造,借助数字技术对第一、第二、第三产业进行数字化升级和转型是实现产业高质量发展的重要抓手。产业数字化发展水平高的地区,如广东、北京、浙江、上海、江苏等应重点加强产业数字化的深度,关键在于数字技术对传统产业带来的产出增加和效率提升。产业数字化水平低的中西部地区首要任务是拓展产业数字化的广度,向东部地区学习产业数字化的经验,尽量在农业、制造业、交通运输业、服务业等各行业中引入数字技术赋能,提升当地数字经济发展水平。

| [1] |

王彬燕, 田俊峰, 程利莎, 等. 中国数字经济空间分异及影响因素[J]. 地理科学, 2018, 38(6): 859-868. |

| [2] |

吴翌琳. 国家数字竞争力指数构建与国际比较研究[J]. 统计研究, 2019, 36(11): 14-25. |

| [3] |

杜雪锋. 数字经济发展的国际比较及借鉴[J]. 经济体制改革, 2020(5): 164-170. |

| [4] |

BRYNJOLFSSON E, YANG S. Information technology and productivity: a review of the literature[J]. Advances in Computers, 1996, 43(8): 179-214. |

| [5] |

FELDSTEIN M. Underestimating the real growth of GDP, personal income, and productivity[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(2): 145-164. DOI:10.1257/jep.31.2.145 |

| [6] |

续继, 唐琦. 数字经济与国民经济核算文献评述[J]. 经济学动态, 2019(10): 117-131. |

| [7] |

康铁祥. 数字经济及其核算研究[J]. 统计与决策, 2008(5): 19-21. |

| [8] |

吴翌琳, 王天琪. 数字经济的统计界定和产业分类研究[J]. 统计研究, 2021, 38(6): 18-29. |

| [9] |

杨慧梅, 江璐. 数字经济、空间效应与全要素生产率[J]. 统计研究, 2021, 38(4): 3-15. |

| [10] |

王军, 朱杰, 罗茜. 中国数字经济发展水平及演变测度[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(7): 26-42. |

| [11] |

屈超, 张美慧. 国际ICT卫星账户的构建及对中国的启示[J]. 统计研究, 2015, 32(7): 74-80. |

| [12] |

杨仲山, 张美慧. 数字经济卫星账户: 国际经验及中国编制方案的设计[J]. 统计研究, 2019, 36(5): 16-30. |

| [13] |

许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济, 2020(5): 23-41. |

| [14] |

OE CD. Measuring the digital economy: a new perspective[M]. Pairs: OECD Publishing, 2014.

|

| [15] |

李研. 中国数字经济产出效率的地区差异及动态演变[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(2): 60-77. |

| [16] |

韩兆安, 赵景峰, 吴海珍. 中国省际数字经济规模测算、非均衡性与地区差异研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(8): 164-181. |

| [17] |

鲜祖德, 王天琪. 中国数字经济核心产业规模测算与预测[J]. 统计研究, 2022, 39(1): 4-14. |

| [18] |

任保平, 贺海峰. 中国数字经济发展的空间分布及其特征[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38(8): 28-40. |

| [19] |

钞小静, 沈路, 薛志欣. 基于形态属性的中国省域数字经济发展水平再测算[J]. 经济问题, 2023(2): 23-34. |

| [20] |

TAPSCOTT D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York: McGraw-Hill, 1996.

|

| [21] |

朱子云. 中国经济增长质量的变动趋势与提升动能分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2019, 36(5): 23-43. |

| [22] |

钞小静, 薛志欣, 王宸威. 中国新经济的逻辑、综合测度及区域差异研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2021, 38(10): 3-23. |

| [23] |

魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35(11): 3-20. |

| [24] |

DAGUM C. A new approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio[J]. Empirical Economics, 1997, 22(4): 515-531. |

| [25] |

陈明华, 刘玉鑫, 刘文斐, 等. 中国城市民生发展的区域差异测度、来源分解与形成机理[J]. 统计研究, 2020, 37(5): 54-67. |

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26