城中村作为我国城镇化进程中的一种特殊城市空间形态,广义上可以理解为“被城市包围的村落”[1]。为了纾困城市人口压力而产生的由自然村落演变发展而来的城中村,因为对民宅大量无序地加建、扩建,导致出现超高的建筑密度,物质空间杂乱无序,成为“问题村”[2]。与城市给人光鲜亮丽的印象不同,城中村常常被冠以“杂乱差”的负面标签。之前针对城中村的研究主要集中于城中村公共空间现状调研、分布特征、形成机制及改造措施等领域[3-6]。许多学者对城中村公共空间进行定性评价,研究城中村公共空间的物质属性等,但是对公共空间社会属性的分析以及基于人群活动数据分析的量化研究比较欠缺。对城中村的公共空间中的人群活动进行定量研究,依据研究成果对公共空间进行“微改造”,可以明显地提升空间品质,提高人群的空间满意度。本文基于社会网络分析法,通过实地调研,包括问卷调查、访谈观察、现场观察等,萃取公共空间人群活动的大数据进行量化分析,从而找到决定城中村公共空间“活性”的主要因素,进而提出“微改造”策略,激活公共空间。

一、研究对象与研究方法 (一) 研究对象园夏村位于广州市白云区太和镇,总面积约1.1平方千米,总户数610户,户籍人口2 122人,外来人口8 898人。园夏村交通优势比较明显,在村周围3千米范围内,有北二环高速和机场高速,并设有两个高速公路出入口。村的南侧与东侧则临近城市主干道,距离广州市地铁3号线的龙归站约0.8千米,随着空港大道的开通,园夏村的区位交通优势还将进一步被强化。村子整体轮廓并不规则,由旧村从内部向西侧延伸开来,依次是新村、农业用地、工业园,通过三条向心性的道路将层层环扣的三环联系起来,形成“三环三巷”的空间结构。旧村基本保留着之前传统村落的历史风貌,新村的规划结构则为分排布局、整齐划一的密集出租房,新、旧村的布局与发展表现出广东大多数城中村的普遍性特征,具有典型的代表性[7]。

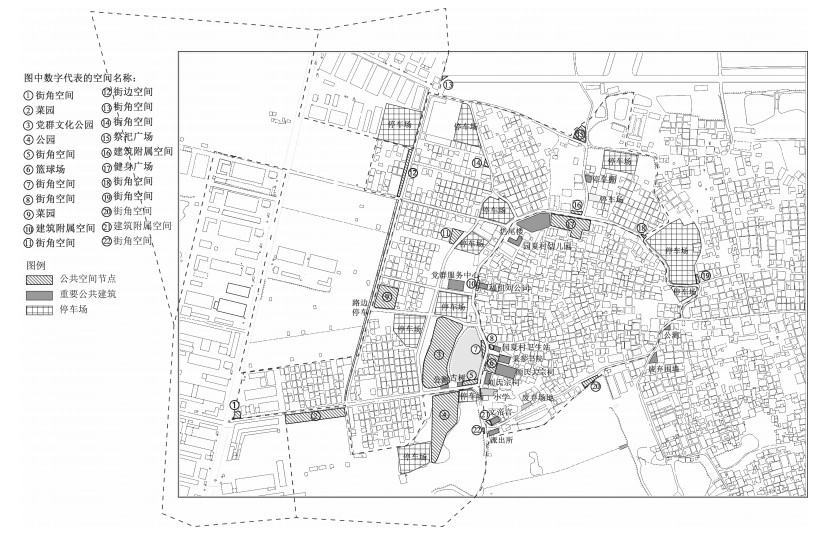

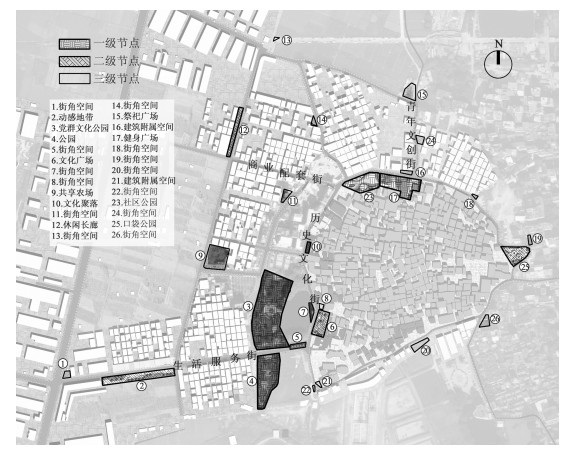

经过与园夏村居民的访谈及对园夏村实地的调研,排除公共停车场、废弃建筑以及过于狭窄脏乱的空地,将存在人群活动的、环境相对较好的室外空间定义为公共空间。根据空间所处位置、用途将其归纳划分为公园、广场、街角空间等几大类,共22个公共空间,并在总平面图中进行标识,如图 1所示。

|

图 1 园夏村公共空间节点分布图 |

社会网络分析(social network analysis,SNA)是研究不同个体之间关系及个体与群体之间关系的一种理论,最早应用于社会学领域,社会网络分析法把社会组成结构看作是以“点”存在的节点与以“线”存在的联系所形成的网络,通过网状结构的图示方式直观地表现出不同个体之间的相互关系[8]。在城中村公共空间的研究中,它可以将公共空间节点与人的行为活动转化为数据,用量化的方式来表现空间与人活动的特征及相互关系[9]。相对触媒理论、空间句法等侧重于空间属性的定性分析,社会网络分析补充了居民社会属性的定量分析,可操作性也相对较高。通过社会网络分析,借助Ucinet软件得到网络的密度、聚类系数、节点度、中间中心度、中间中心势、平均路径长度、小世界值等指标[2],如表 1所示。通过对在公共空间中人的活动进行定量分析,将这些参数转译为空间网络的紧密性、均衡性及连通性特征,并利用Netdraw可视化工具绘制空间及活动网络关系图[10-11],可以更加准确直观地反映公共空间的特性,为城中村公共空间“微改造”提供依据。

| 表 1 社会网络分析法的指标及含义 |

以广州市园夏村为例,在进行实地调研与问卷访谈后,将收集的数据进行处理,得到园夏村公共空间即公共活动矩阵,运用社会网络分析软件Ucinet及Netdraw运算得到园夏村公共空间网络特征及公共活动网络特征,进行自身分析及对比分析后,发现园夏村公共空间网络存在问题,针对这些问题提出园夏村公共空间的“微改造”原则与策略,最后通过“微改造”设计实践的方式加以印证。

二、园夏村公共空间网络模型的构建及分析城中村内的公共空间与城中村居民的公共活动是构建公共空间网络模型的基础,公共空间网络模型研究的是空间与人的关系,社会网络分析方法则作为中间的桥梁建构起“空间-社会网络-人”的研究框架。通过“公共空间-社会网络分析-公共活动”的逻辑关系来建立城中村公共空间模型,模型的建构分为公共空间网络和公共活动网络两大方面。对公共空间和活动网络进行匹配度分析,得出城中村整体网络所存在的问题以及需要进行“微改造”的公共空间节点,最终构建出基于社会网络分析的城中村公共空间网络模型,从而进一步指导之后的城中村公共空间“微改造”设计。

(一) 公共空间网络城中村公共空间网络指研究空间节点与空间节点关系的网络。城中村居民在两个空间节点之间行走距离是影响公共空间网络的重要因素,通常人们的公共活动频率与到达公共空间的距离成反比关系[12]。

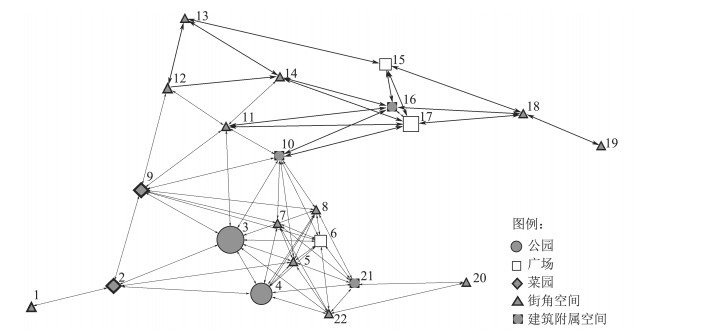

1. 数据收集根据研究区域不同的规模,选取五分钟生活圈居住区作为标准。如果两个公共空间节点之间的步行距离满足相应的生活圈居住区要求,矩阵赋值为1;否则为0。以此作为依据生成矩阵,导入Ucinet软件获得城中村公共空间网络,再通过Netdraw可视化插件将园夏村公共空间矩阵转化为图像,图标大小代表在此空间停留活动的人数,图标越大,停留人数越多,如图 2所示,可以更加直观地反映各个空间节点之间的关系。

|

图 2 园夏村公共空间网络图 |

园夏村公共空间网络指标如表 2所示。

| 表 2 园夏村公共空间网络指标 |

(1) 紧密性:公共空间网络密度为0.290,相对较低,说明大部分空间节点之间相距较远,缺少联系。公共空间网络聚类系数为0.615,村子内部的向心趋势一般。

(2) 均衡性:公共空间网络节点度平均值为6.182,整体偏低,最大值为11,最小值为1,相差较大。公共空间中间中心度平均值为28.182,也相对较低,最大值为104.356,最小值为0,相差较大。中间中心势为19.00%,相对偏低,说明园夏村的公共空间分布松散,具有向外发散的趋势,缺少组团感与向心性。

(3) 连通性:平均路径长度为2.342,说明从一个节点到达一个节点需要经过其他3个节点,可达性一般。小世界值为0.801,不具有小世界倾向,连通性较差。

(二) 公共活动网络城中村公共活动网络是来用研究城中村居民与城中村公共空间之间关系的网络。城中村公共活动网络是在城中村行走路径网络的基础脉络上,对节点进行多个属性的赋值所得到的网络。

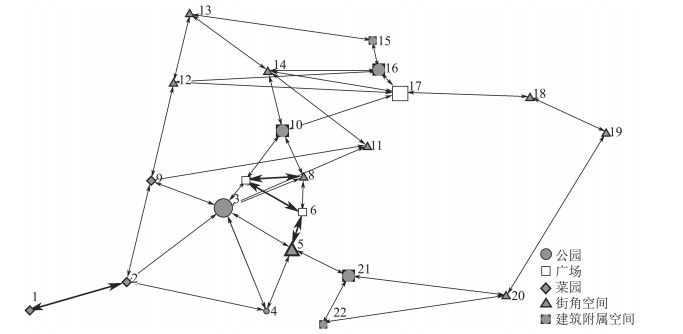

1. 数据收集在一年的各个季度不同时段共随机发放园夏村居民日常行走路径及公共活动调研问卷(一日之内活动)250份,收回问卷250份,其中有效问卷246份。将246条行走路径、停留节点人数整理归纳形成园夏村公共活动矩阵,在Ucinet软件中将矩阵转化为园夏村公共活动网络图。线的粗细代表两个空间节点之间通过的人数,线越粗表示两个节点之间的人流量越大,街道越活跃,图标的大小代表在此空间节点停留活动的人数,图标越大表示在此节点进行公共活动的人越多,空间节点越活跃,如图 3所示。

|

图 3 园夏村公共活动网络图 |

园夏村公共活动网络指标如表 3所示。

| 表 3 园夏村公共活动网络指标 |

(1) 紧密性:公共活动网络密度为0.775,相对较高,说明居民日常行走路径的范围较广,覆盖的公共空间节点多。公共活动网络聚类系数为1.216,聚集性较高,说明园夏村居民大多会聚集在某个区域进行活动,根据上面图表可以发现村内池塘附近的公共活动向心趋势最大。

(2) 均衡性:公共活动网络相对节点度平均值为5.166,整体偏低,最大值为10,最小值为1,相差较大。公共活动相对中间中心度平均值9.199,也相对较低,最大值为29,最小值为0,相差较大。中间中心势为21.59%,相对偏低,说明园夏村居民公共活动发生的紧凑程度不高,整合性相对较差。

(3) 连通性:平均路径长度为2.840,说明在园夏村居民的日常出行路径中,从一个节点到达一个节点需要经过其他3个节点,可达性一般。小世界值为0.978,不具有小世界倾向,连通性较差。

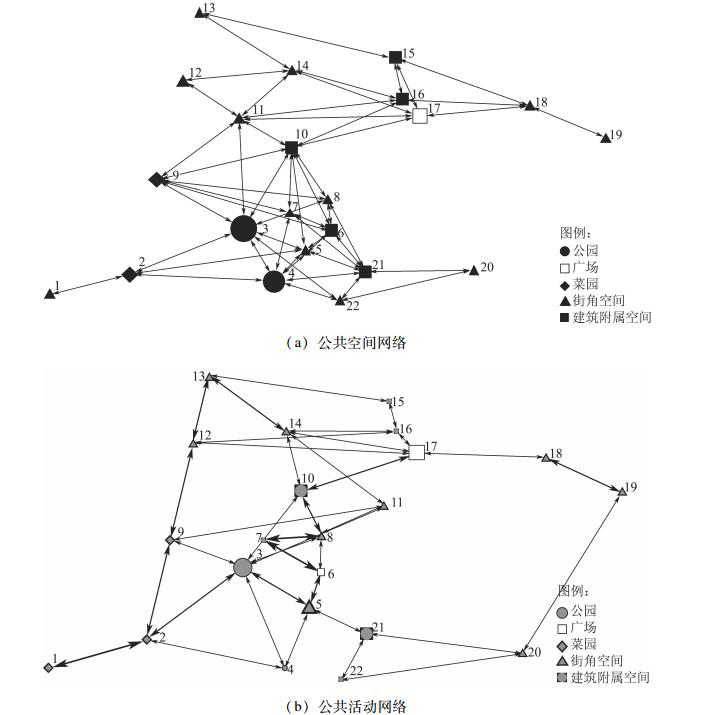

(三) 空间与活动网络匹配度分析在得到公共空间网络与公共活动网络之后,除对网络自身进行参数分析外,还可以从紧密性、均衡性、连通性三个方面对两种网络进行对比分析,总结园夏村公共空间现存问题,如图 4和表 4所示。

|

图 4 园夏村公共空间网络与公共活动网络对比 |

| 表 4 园夏村公共空间网络与公共活动网络指标对比 |

(1) 紧密性:公共空间网络密度为0.290,公共活动网络密度为0.775,公共活动网络密度明显高于公共空间网络密度,说明园夏村各个公共空间节点的分布情况较为零散,但居民活动轨迹却相对密集,这一矛盾说明居民在不同节点之间的行走路径较长。

(2) 均衡性:公共空间网络节点度平均值为6.182,公共活动网络相对节点度平均值为5.166,公共空间网络节点度平均值略高于公共活动网络相对节点度平均值,说明园夏村各个公共空间节点发生的公共活动联系性相对较弱。公共空间网络中心度为28.182,公共活动网络相对中心度为9.199,公共空间网络中心度明显高于公共活动节点度,说明园夏村内大部分公共空间节点对整体活动网络的控制力较弱。公共空间网络的中间中心势为19.00%,公共活动网络的中间中心势为21.59%,两者相差不大,说明公共空间的聚集性与均衡性与园夏村居民公共活动基本保持一致。

(3) 连通性:公共空间网络聚类系数为0.615,公共活动网络聚类系数为1.216,公共活动网络聚类系数高于公共空间网络聚类系数,说明园夏村居民的公共活动的局部活动倾向较大,在某些关键空间节点附近聚集的人数较多,存在空间聚集程度与活动聚集程度不匹配的情况。公共空间网络平均路径长度为2.342,公共活动网络平均路径长度为2.840,两者基本持平,说明园夏村居民的日常行走路径距离也相对较长,可达性较弱。公共空间网络小世界值为0.801,公共活动网络小世界值为0.978,两者基本持平,但都小于1,不具备小世界倾向,网络的连通性一般。

(四) 园夏村公共空间现存问题依据园夏村公共空间网络模型,对园夏村公共空间网络、公共活动网络以及公共空间网络与公共活动网络的匹配度进行分析,得到园夏村公共空间的表现特征及现存问题。紧密性反映了公共空间网络的密度大小,空间网络与活动网络关联性不匹配说明公共空间节点的分布不够均匀,存在部分节点过于密集而其他节点较为疏松的问题。均衡性反映了公共空间节点的重要性大小,空间网络与活动网络整合性不匹配说明某些公共空间节点的利用率低,实际活动的人数及活动种类较少。连通性反映了公共活动的局部聚集程度与公共空间节点的可达性,空间网络与活动网络整合性不匹配说明某些公共空间节点的公共性差,某些节点较为封闭,不够开放,难以进行公共活动。归纳总结为以下三个方面:公共空间分布不均、公共空间利用率低、公共空间公共性差。

(1) 公共空间分布不均。园夏村公共空间节点部分不均匀,均衡性较差,靠近村内池塘周边的3、4、5、6、7、8、21、22号节点分布比较集中,其他节点相距较远且分散,旧村内部基本没有公共空间,只有外围环路上的18、19、20号三个距离很远的空间节点。部分节点过于集中,其他节点十分松散的现状迫使居民的公共活动主要围绕在池塘周边,一些居住地距离池塘较远的居民则需要花费较长的时间到达,甚至由于距离太远而放弃进行公共活动。

(2) 公共空间利用率低。可以看出,除去基本农田、工业基地、公建住宅等,剩下的城中村公共空间主要由三部分组成:公共广场空间、废弃建筑、停车场等。由于停车场所占面积最大,数量最多,极大程度上降低了园夏村整体公共空间的利用率;废弃建筑中一部分为无人使用的老旧建筑,一部分为仅存框架结构的烂尾楼,还有一处是简易临时的机动车停车棚,原有的公共空间被无人问津的建筑占用;而仅存不多的公共空间中,12、14、20号节点由于欠缺基础设施,环境不好,活动人数很少,多数时间被当作城中村内的临时停车场使用。

(3) 公共空间公共性差。在园夏村公共空间节点中,许多面积较小的公共空间经常出现被私人占用的情况,例如用来堆放杂物垃圾、临时停车、摆放摊位等。10号节点虽临近福祖刘公祠,但因为建筑年久失修,外观破败,导致外部空间常年被附近居民用以堆放垃圾及杂物,8、14、20号节点则被附近居民当作自家的停车场,公共空间“私人化”的现象十分严重。

三、公共空间“微改造”策略由上述得到的园夏村公共空间网络模型分析结果以及调研过程中得到的园夏村居民对公共空间的实际需求,将两者结合起来提出园夏村公共空间“微改造”策略。在宏观规划层面,通过优化公共空间网络结构来达到改善整体网络特征的目的。在微观空间层面,选择“微改造”这种低技高效的空间更新模式来激活公共空间的活力。首先确定需要改造的公共空间节点,之后主要从功能整合方面针对不同的节点采用不同的方式对其进行“微改造”,在这个过程中需要充分体现以人为本、村民主体的微改造理念,最终以点带面地实现园夏村公共空间整体活化的目标。

(一) 优化公共空间网络结构提高园夏村公共空间网络的紧密性指标,使得网络具备小世界倾向,缩短平均路径长度,增加网络的可达性并提高网络的连通度。公共空间的层级性反映了居民公共活动的层级性,划分公共空间层级可以给城中村居民提供更加多元开放的公共空间选择,公共空间层级决定了该空间发生活动的人数、类型、强度,有利于推动本地村民与外来租户的交流活动,加强不同人群的互相融合。

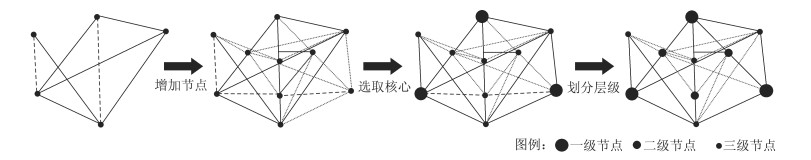

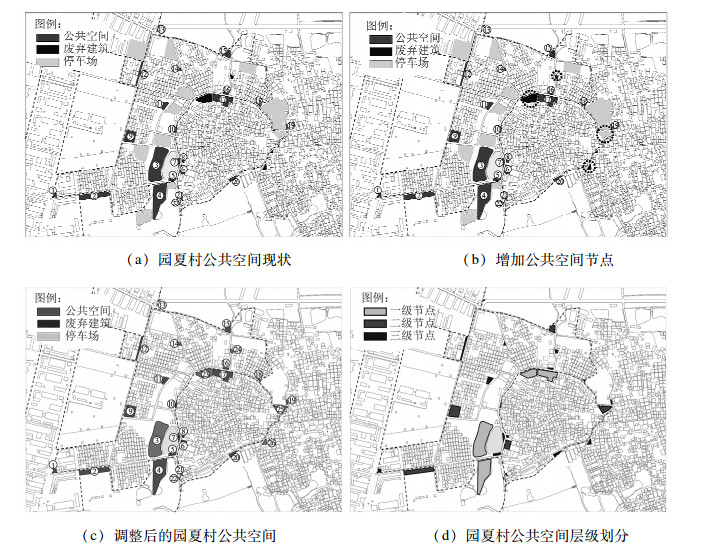

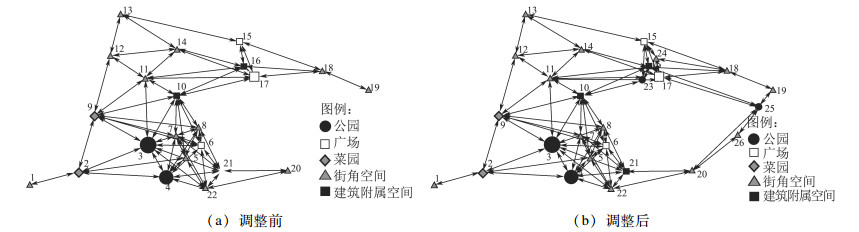

通过增加空间节点以及划分空间层级从而达到优化公共空间网络结构的目标,如图 5、图 6所示。将调整后的园夏村公共空间矩阵导入Ucinet软件中进行运算,并将优化前后的公共空间网络参数指标进行对比,分析两者之间的变化及其产生的原因,如图 7、表 5所示。

|

图 5 公共空间网络结构优化示意图 |

|

图 6 园夏村公共空间结构优化 |

|

图 7 园夏村公共空间网络图 |

| 表 5 园夏村公共空间网络指标前后对比 |

公共空间节点数由调整前的22个增加到调整后的26个,对比其增加前、后的整体网络指标。

紧密性方面:原密度为0.290,调整后的密度为0.262,原聚类系数为0.615,调整后的聚类系数为0.594,都有略微地下降。这是因为新增节点主要位于园夏村东侧,与原有节点相距较远,从整体上来看节点的分布情况相对之前更为分散,所以密度有所降低。聚类系数下降说明虽然园夏村局部的空间节点密度有所降低,但具有出现新的空间组团的可能性,使得村内不同局部的紧密性更加平衡。

均衡性方面:平均节点度由6.182变为6.615,平均中间中心度由28.182变为33.077,平均节点度与平均中间中心度都有所上升。平均相对节点度由29.437变为26.462,平均相对中间中心度由6.710变为5.513,中间中心势由19.00%变为16.22%,也有所减小。

连通性方面:平均路径长度由2.342变为2.323,略微缩小,说明空间节点之间的距离变小,连通性有所提升。小世界值由0.801变为0.780,略微减小,大多数公共空间节点难以形成空间组团。

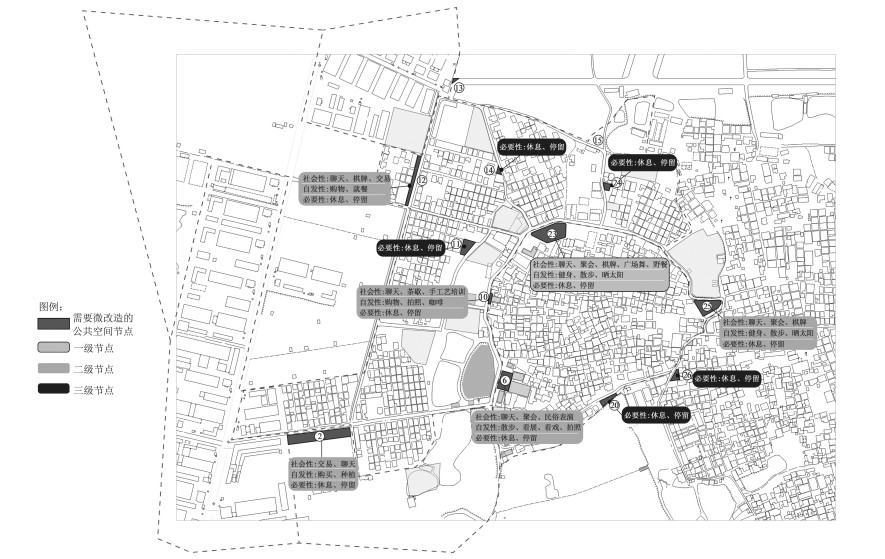

(二) 进行公共空间节点层级划分综合分析园夏村公共空间网络模型,根据层级不同对这些节点进行层级划分,可分为一级节点、二级节点和三级节点。根据权重不同,可将其分为重要节点、问题节点、潜在节点和文化节点等。将同等级节点做系统化的归类,并逐一分析产生较大层级偏差的原因,找到最需要进行“微改造”的空间节点,如表 6所示。

| 表 6 园夏村“微改造”公共空间节点层级划分 |

重要节点中,10号二级节点位于重要历史建筑前,被用来堆放杂物和临时停车;14号一级节点内部无公共设施,被用来当作临时停车场,需要进行“微改造”。

问题节点中,2号、10号、12号二级节点功能较少,无法满足多样化的自发性活动;8号、11号、13号、14号、20号三级节点场地内无公共设施且环境较差,需要进行“微改造”。

潜在节点中,23号一级节点紧邻幼儿园与健身广场,活动人数与活动种类需求较多,现状为废弃建筑,无法进行公共活动;25号二级节点现状为停车场,附近缺少较大的公共活动空间,可以改造为口袋公园;24号、26号三级节点可以通过增加公共设施为城中村居民提供必需性活动。

文化节点中,6号二级节点作为村内最重要的历史建筑颜氏大宗祠和秉参书院的前广场,现状为篮球场,与其历史建筑文化广场定位不符;10号节点是村内重要历史建筑福祖刘公祠的前广场,现状环境较差,建筑立面破败不堪,需要改造提升空间质量;13号一级节点文化标志性较差,需要进行“微改造”。

通过上述对不同类别具有改造需求的公共空间节点进行的细致分析,最终得到需要进行“微改造”的节点。接下来在对这些节点进行“微改造”的前期规划时,就可以根据不同空间层级来确定改造顺序及投入成本的多少,完成更加具有针对性的“微改造”设计,以微小的改造实现巨大的价值。

(三) 加强功能整合改善环境园夏村公共空间节点功能整合包含功能匹配与功能复合两个方面。功能匹配是指确定每个公共空间节点的功能配置,通过园夏村公共空间层级、公共空间规划结构及居民实际需求三个方面,来确定每个公共空间节点所需要的功能;功能复合是指将功能与空间进行更细化地设计,从时间复合、人群复合、功能复合三个方面来整合功能与空间的关系,使其逻辑上有更好的契合度,如可以根据早、中、晚时间段不同人群的需求,来更换改变公共空间的功能,使其更加多样化和更有针对性,在公共空间“微改造”中充分体现以人为本、服务村民的设计理念,如图 8所示。

|

图 8 园夏村公共空间节点“微改造”后功能示意图 |

在室外公共活动中,产生自发性活动和社会性活动的重要影响因素是公共环境的质量。一个美观、安全、卫生的公共环境更容易吸引人群在这里停留,进行社会交往活动。改善环境是提升公共空间使用舒适性的重要手段,主要可以从以下三个方面进行改善:视觉性、安全性、可持续性。提高视觉性可以从形体结构、材料及色彩等方面进行改善;提高安全性可以从公共设施完善、人车分离设计等方面进行改善;提高可持续性则可以从置入绿化植物、采用被动节能技术等方面进行改善。

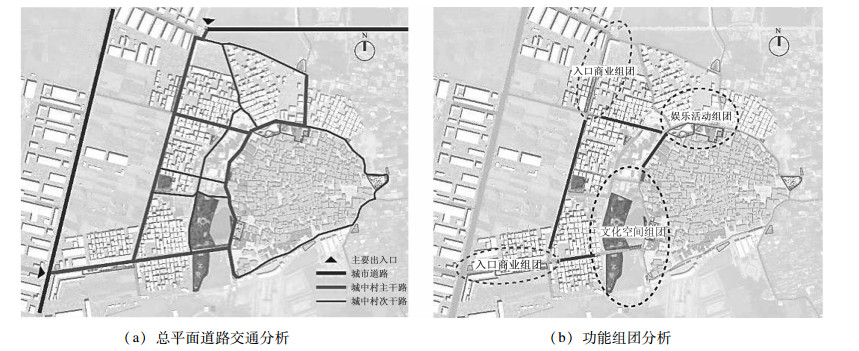

将园夏村的公共空间节点由原有22个增加到26个,选择了具有成为公共空间潜质的停车场、废弃用地等场地,通过“微改造”使其成为更有活性的公共活动空间。首先,优化其网络结构,从宏观层面提升了园夏村公共空间整体网络的紧密性、均衡性及连通性指标。其次,优化其规划结构,使比较重要的一级节点及二级节点主要分布在村子中部并靠近城中村主干路的位置,三级节点则分布于城中村次干路的周边,使公共空间节点的层级与交通系统的层级保持一致,如图 9所示。最后,优化功能组团。优化后的平面功能组团布置主要呈现出四个比较明显的组团,分别为文化空间组团、娱乐活动组团和两个入口商业组团。四个功能组团之间通过城中村主干路联系。文化空间组团主要围绕中心池塘展开,包括左侧的党群文化公园以及右侧的历史文化建筑;娱乐活动组团则以社区公园和健身广场这两个一级节点为主,形成城中村北侧的公共活动中心;以休闲娱乐活动为主的城中村出入口为两个商业街组团,表现为线性的空间形态,公共空间与商业街的外立面可以进行一体化设计,相辅相成,满足购物人群的消费和休闲活动需要,如图 10所示。

|

图 9 园夏村公共空间“微改造”总平面图 |

|

图 10 园夏村“微改造”总平面分析 |

在城乡规划及建筑设计领域,针对城中村常用的研究方法有空间句法、PSPL分析法、图底关系等,但这些方法都缺乏对于城中村居民日常公共活动的量化研究。本文通过运用社会网络分析法,把广泛应用于社会学领域的方法运用到城乡规划及建筑设计领域,将城中村公共空间节点之间的关系用更加直观的图示语言及其分析数据可视化地呈现出来,以数据说话,相对其他研究方法更具说服力,方便设计者从更加系统的角度了解每个城中村公共空间不同的特性,构建一种包含从宏观规划结构调整到微观公共空间节点改造的“微改造”体系,为城中村公共空间“微改造”提供一种新的思路。

但是,本文也存在一定的局限性,包括研究对象及调研人群的局限。本文主要针对广州地区的城中村,对于其他地区不同类型的城中村还需要针对其自身特点进行分析。另外,城中村人口众多,本文以抽样调查的方式对园夏村部分居民做了问卷调研,问卷调研难以覆盖所有的居民,调研结果或许只能反映大多数人的需求。希望在未来的研究中可以继续精进、完善这两方面的内容,促使城中村公共空间重焕新生。

| [1] |

张理政, 叶裕民. 前景理论视角下城中村村民更新意愿研究——基于广州市25村问卷调查[J]. 现代城市研究, 2021(12): 19-26. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2021.12.004 |

| [2] |

陶彬彬. 基于社会网络分析的深圳平山村公共空间适应性微改造研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2020.

|

| [3] |

刘蔚丹. 基于社会网络分析法的重庆市主城区公园绿地可达性研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2015.

|

| [4] |

郎慧. 提速增效广州城市更新驶入新赛道[N]. 南方日报, 2023-02-24(AA2).

|

| [5] |

翁聪. 基于空间句法的城中村公共空间优化策略——以广州贝岗村为例[J]. 中外建筑, 2019(2): 105-107. |

| [6] |

郭岸, 李冰洁. 城中村是城市未来的种子——列斐伏尔空间生产理论视角下的城市空间研究[J]. 城市建筑, 2020, 17(1): 83-86, 94. DOI:10.3969/j.issn.1673-0232.2020.01.016 |

| [7] |

周艺, 李志刚. 城中村公共空间的重构与微改造思路研究[J]. 规划师, 2021, 37(24): 67-73. DOI:10.3969/j.issn.1006-0022.2021.24.010 |

| [8] |

周丽彬, 张效通. 基于社会网络分析的传统聚落形态空间层级分析——以福州三坊七巷传统聚落为例[J]. 城市与区域规划研究, 2018, 10(1): 26-44. |

| [9] |

杨晓琳, 王雪霏. 基于行为网络与路网距离拟合分析的社区公共空间可达性研究——以广州星河湾社区为例[J]. 现代城市研究, 2021(4): 11-17. |

| [10] |

杨辰, 辛蕾. 曹杨新村社区更新的社会绩效评估——基于社会网络分析方法[J]. 城乡规划, 2020(1): 20-28. |

| [11] |

郭湘闽, 刘长涛. 基于空间句法的城中村更新模式——以深圳市平山村为例[J]. 建筑学报, 2013(3): 1-7. |

| [12] |

孙楠. 基于社会网络分析的青岛观象山街区共享空间优化研究[D]. 青岛: 青岛理工大学, 2020.

|

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26