近年来,“父亲砸死不孝女”[1]“老人不堪家暴杀子”[2]“男子为妻出头杀死强奸犯”[3]“母亲为保女儿不被性侵锤杀丈夫”[4]等义愤杀人案件屡见报端,因案情中情与法、人伦孝义与犯罪事实的复杂交织而频频成为社会舆论的热议话题,经常触动民众对公平正义的感知神经,其审理结果的妥当与否直接关系到人民法院能否有效回应社会关切,实现法律效果、政治效果、社会效果的有机统一。当前,《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)对故意杀人罪仍采取笼统式的罪名表述,即“故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑”,有关义愤杀人的内容并未出现在法条正文当中。这种笼统式的设罪模式优点在于适用灵活,便于结合各阶段的刑事政策打击以故意杀人为代表的严重刑事犯罪,但其缺陷则是极易导致实务认定标准不一,量刑畸轻畸重等问题,其中尤以对义愤杀人的认定和判罚争议最大。对此,《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》(以下简称《若干意见》)第22条特别规定“因被害方过错或者基于义愤引发的或者具有防卫因素的突发性犯罪,应酌情从宽处罚”,从而为义愤杀人案件的司法认定和刑罚裁量提供了法律依据。但随之而来的是一系列新的疑问,即义愤情节应当如何认定?酌情处罚的从宽幅度又是多少?这些疑问的答案直接决定着宽严相济刑事政策在义愤杀人案件的司法应对中能否得到有效实施。

一、实践检视:义愤杀人案件的典型特征与实务现状正确理解义愤杀人,离不开对“义”与“愤”各自含义及二者间关系的分别解释。“义”者,指人类社会长期生产生活中逐渐形成的共同行为准则和道德观念;“愤”者,指因对某事不满而产生的愤怒或怨恨的强烈情绪。由此可知,义愤杀人即因他人实施了违背人类社会共同行为准则和道德观念的行为而对其产生了愤怒、怨恨的强烈情绪,并在这一强烈情绪支配下施行的杀人行为。对义愤杀人的认定并不影响定罪的改变,而是体现在量刑上的从宽。为深入研究义愤杀人案件的犯罪特征与实务现状,本文于中国裁判文书网以“刑事案件”“义愤”“故意杀人罪”为关键词,以2023年4月2日为最后检索时间,共检索出自2009年至2022年涉义愤杀人案件刑事判决书169份;并在法信网以相同关键词进行检索,共得相关刑事判决书110份。去除两平台检索结果中重复及无关案件,共整理得到可作为有效样本的刑事判决书217份。本文对义愤杀人案件的筛选标准有二:其一,案涉被告人最终被判处故意杀人罪;其二,被告人或辩护人、检察机关、人民法院三方中至少有一方将“义愤”情节作为影响量刑的重要情节依据。对此217份涉义愤杀人案件刑事判决书展开实证分析,总结归纳出当前我国义愤杀人案件的典型特征与实务现状。

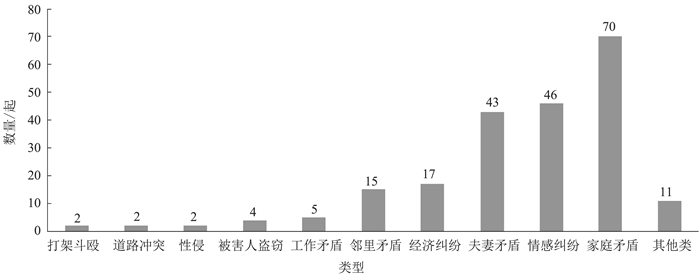

(一) 义愤杀人案件的典型特征 1. 义愤杀人诱因具有明显的类型化特征将样本根据犯罪诱因不同予以分类,可以发现诱发该类犯罪的主要原因包括家庭矛盾、情感纠纷、夫妻矛盾①、邻里矛盾等。其中由家庭矛盾诱发的涉义愤杀人案件数量最多,共计70起,由情感纠纷诱发者次之,共计46起,由夫妻矛盾诱发者再次之,共计43起,具体如图 1所示。

① 本文将案例样本中被害人是婚内出轨者的归入“夫妻矛盾”类,被害人是婚内出轨的对象的归入“情感纠纷”类;被害人是夫妻一方的归入“夫妻矛盾”类,被害人是夫妻关系以外的其他亲属关系者归入“家庭矛盾”类。

|

图 1 不同类型义愤杀人案件数量 |

家庭矛盾、情感纠纷等类型化的犯罪诱因,还使得义愤杀人犯罪在杀人者与被害人的身份关系上具备如下两点典型特征:

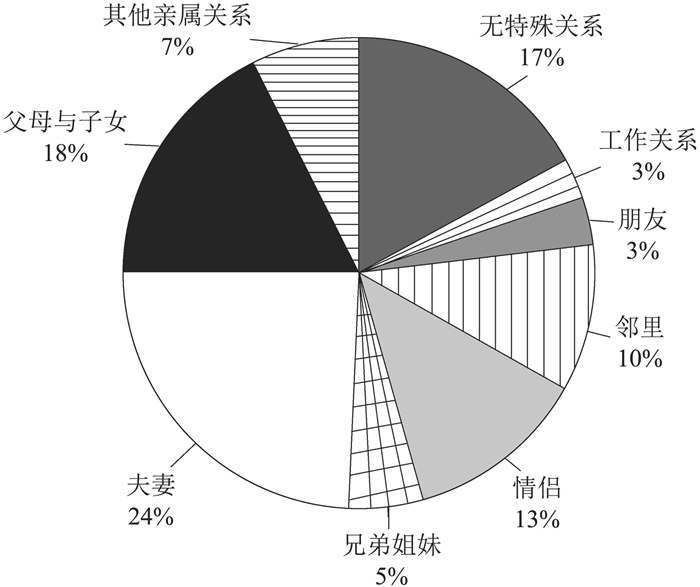

其一,“熟人犯罪”特征明显。涉义愤杀人犯罪通常发生在夫妻(24%)、父母子女(18%)、情侣(13%)、邻里(10%)等具有一定亲缘、地缘关系的熟人之间。217起义愤杀人案件中杀人者与被害人间关系情况如图 2所示。

|

图 2 义愤杀人案件中杀人者与被害人间关系情况 |

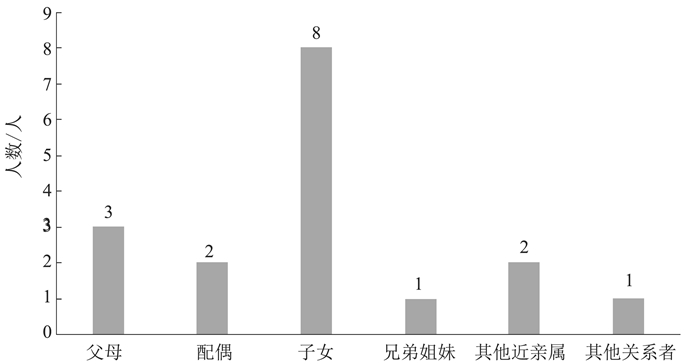

其二,杀人者身份具有特殊性。除大多数杀人者是不义行为的实施对象外,亦有少部分杀人者与不义行为的实施对象具有一定特殊关系,如子女、父母、配偶、兄弟姐妹等。杀人者与不义行为的实施对象之间的关系统计如图 3所示。

|

图 3 犯罪人与不义行为实施对象之间的关系统计图① |

① 这里统计的义愤杀人者不包括不义行为实施对象本人。

3. 杀人者犯罪后通常认罪悔罪态度较好义愤杀人行为虽然在犯罪本质上仍属于严重暴力犯罪(故意杀人罪),但其特殊性在于,其杀人行为通常是由被害人的不义程度和犯罪人的义愤程度叠加至不可调和之地步而最终酿成的恶果,这使得该类犯罪具有极强的针对性(通常仅指向“不义”行为的实施者),一旦杀人行为实施完毕,犯罪人的人身危险性和再犯可能性就已大大减弱,甚至归于消灭。这一点从杀人者犯罪后的认罪悔罪态度中有明显表现,在全部样本中有105起案件的被告人在实施犯罪后选择自首,占到样本总数的48%;有73起案件被告人在被动归案后选择如实供述自身罪行,占到样本总数的34%。另外,自2018年10月认罪认罚从宽制度正式确立后,有16起案件的被告人选择认罪认罚。

4. 公众对义愤杀人者的容忍度普遍较高由样本分析还可以发现,我国公众在心理和情感上对义愤杀人犯罪具有远超于普通故意杀人犯罪的承受力和容忍度。在全部样本中,有92起的被害人家属或被害人本人(犯罪未遂或中止案件)向法院出具了谅解书,占到样本总数的42%;有32起的被告人所在地居民、村民出具了请愿书或联保书,请求法院对被告人从轻处罚,占到样本总数的15%。

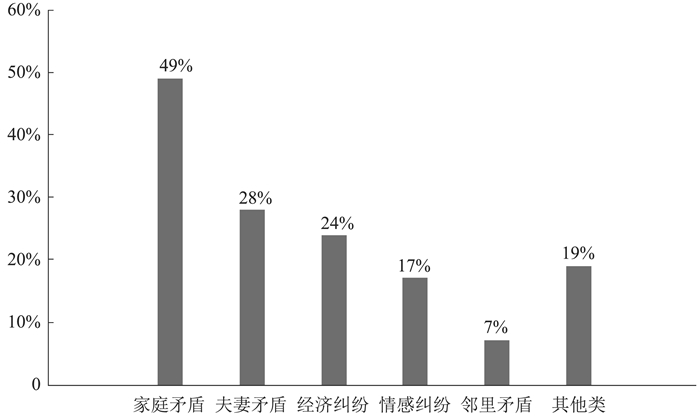

(二) 义愤杀人案件的实务现状 1. 义愤情节认定标准不一当前司法实务中,裁判者对义愤标准的认定带有较强的主观色彩。在前述不同类型的犯罪诱因中,最终被法院明确认定为义愤杀人案件的有家庭矛盾类34起、夫妻矛盾类12起、经济纠纷类4起、情感纠纷8起、邻里矛盾1起、其余案由类5起。各案由中,最终被明确认定为义愤杀人案件的占样本中该类由数之比如图 4所示。

|

图 4 各类故意杀人事由被认定为义愤情况统计图 |

在12起夫妻矛盾类涉义愤杀人案件中,有9起是因夫妻一方婚内出轨导致,也即在这9起故意杀人案件中法院明确将婚内出轨认定为义愤事由。例如,在“郭某某故意杀人罪一案”中,法院认为“偷情者或者出轨者都是对夫妻关系的不忠不贞⋯⋯公然挑战被告人的感情和人格尊严底线”,给被告人“造成了极其严重心理伤害”,致使被告人“极度义愤,继而采取不当处理方式”①。然而,在本文搜集的全部案例样本中,另有8起因婚内出轨导致杀人的案件与前述9起案情较为相似,却未被认定为义愤杀人。例如,在“方某某故意杀人罪一案”中,法院认为“被害人确有婚内出轨行为,但该行为的不当,应由婚姻法的过错责任来予以调整,不能也不应成为被告人杀人的理由,故被害人不构成刑法意义上的过错责任”②。另外,部分判决对义愤标准的设定过于宽松,以至于将辱骂③、找茬④、拒付工资⑤等行为通通认定为能够引发义愤的事由;部分判决则对义愤标准设定得过严,以至于连长期性侵⑥这样明显的不义行为也被排除在了义愤事由的认定范围之外。由此可见,当前实务中对义愤事由的认定仍较为恣意,常常合则援用,不合则弃。

① 参见河北省海兴县人民法院(2020)冀0924刑初80号刑事判决书。

② 参见贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院(2019)黔26刑初5号刑事判决书。

③ 参见青海省海北藏族自治州中级人民法院(2020)青22刑初2号刑事判决书。

④ 参见河南省项城市人民法院(2018)豫1681刑初685号刑事判决书。

⑤ 参见辽宁省抚顺市望花区人民法院(2014)抚开刑初字第00012号刑事判决书。

⑥ 参见江苏省连云港市中级人民法院(2019)苏07刑初17号刑事判决书。

2. 义愤情节容易被裁判者忽视《刑法》第二百三十二条(故意杀人罪)是《刑法》中唯一对量刑排序采取“由重至轻”方式的条文,某种程度上体现出立法者对杀人犯罪在量刑首选上的从重倾向[5]8,这无疑进一步加剧了裁判者在审理涉义愤杀人案件时从宽量刑的心理负担。或许是因为避免适用义愤从宽情节与立法者从重倾向之间的量刑矛盾,在本文搜集的样本中,有29例判决书或“有心”或“无意”地对被告方关于义愤情节的从宽辩护意见采取了不评价、不回应态度,占到样本总数的13%。

3. 认定义愤后的量刑尺度悬殊实务中对义愤情节的恣意适用还体现在认定义愤后量刑尺度上的悬殊。在本文搜集的全部样本判决书中,认定符合义愤情节且犯罪既遂的有49件⑦,其中按照故意杀人罪中“情节较轻”的规定判处3年以上10年以下有期徒刑的有31件(含缓刑),占比63%;未按“情节较轻”之规定,判处10年以上有期徒刑的有13件,占比27%;判处无期徒刑的有4件,占比8%;判处死刑(包含死刑缓期执行)的有1件,占比2%。其中最低量刑为有期徒刑三年,缓刑四年⑧,最高量刑为死刑缓期执行。

⑦ 此处所言认定义愤情节的案件实际上有64件。为确保数据严谨性,只选择64件中犯罪结果为既遂的49件(另有17件犯罪结果为未遂、中止等)。

⑧ 参见广西壮族自治区贵港市贵南区人民法院(2014)南刑初字第10号刑事判决书。

二、定性依据:宽严相济视角下义愤杀人犯罪的认定标准由上面实证分析可知,当前各级人民法院在审理义愤杀人案件时存在诸多实务问题,这不仅有违于民众对公平正义的朴素感知,也不利于宽严相济刑事政策的有效贯彻。妥善审理好义愤杀人案件,不仅能够积极回应社会关切,契合公众的正义追求与善良夙愿,而且是一次展现法治温度、增强司法公信力的生动课堂,可以真正实现以法治体现道德理念,以道德滋养法治精神①。但正如有学者指出,当前司法实务中对“义愤杀人”的认定,仍是主要依靠司法机关根据自身的法感觉裁量决定,缺乏必要的理论指导[6]。因此,本文认为,结合现行法条、法理分析、实务案例和国内外立法经验,就宽严相济视角下义愤杀人犯罪的实务认定标准问题展开讨论,具有重要的实践价值。

① 参见中共中央《法治社会建设实施纲要(2020—2025年)》。

(一) 关于不义行为的判定义愤杀人的起因是被害人先前的不义行为, 即违背社会准则和道德观念的行为。这种“违背”实则可轻可重,一般的不道德行为并不足以对定罪量刑产生实质影响,也就不能成为刑法意义上的可义愤事由,因此刑法语境下的不义行为应严格限定在严重悖德行为的范畴之内。那么一般不道德行为和严重悖德行为应当如何界定呢?前面提到,在不同类型的犯罪诱因中,最终被法院明确认定为义愤杀人的案件事由主要涉及家庭矛盾、夫妻矛盾、情感纠纷等;此外,性侵类案件也常被作为义愤杀人案件的重要类型②。下面结合社会准则及道德观念对其逐类分析:性侵中的强奸行为严重侵害了他人的性权利;家庭矛盾中的长期打骂虐待家庭成员(尤其是子女长期打骂虐待父母)行为,严重违背了传统的孝悌伦理;夫妻矛盾中的长期家暴和婚内出轨行为严重违背了夫妻互相忠实、互相尊重的婚姻义务;情感纠纷中婚外第三者严重破坏了他人的婚姻和睦,亦不为世俗所容;另外,其他长期或严重损害他人身体健康或名誉尊严的行为也被认为是义愤杀人的重要诱因。至于经济纠纷、邻里矛盾、打架斗殴等因一般社会矛盾冲突诱发杀人的案件,虽然在当前的司法实务中也被部分法院认定为了义愤事由,但因其不具有明显悖德性,故通常不将其归入不义行为之列。

② 参见安徽省濉溪县人民法院(2015)濉刑初字第00243号刑事判决书、江苏省连云港市中级人民法院(2018)苏07刑初17号刑事附带民事判决书等。

综上,对不义行为的判断应当采取先定性,后定量的方法。首先在定性方面,对“不义”行为的界定应严格框定在如下范围:违背家庭孝悌伦理、损害他人性权利、违背夫妻忠实和睦义务、破坏他人婚姻关系、其他长期或严重损害他人身体健康或名誉尊严等违反社会准则和道德观念的行为。其次在定量方面,还应当对“不义”程度加以严格区分。如在夫妻矛盾中,长期家暴行为或长期与婚外第三者保持不正当两性关系的不义程度必然高于单次打骂行为或偶发的“一夜情”行为;长期或严重损害他人名誉尊严的行为,其“不义”程度必然高于单次或轻度的损害行为。如果说前者属于严重悖德行为,那么后者通常只能被视为一般不道德行为或一般违法行为,因后者导致的杀人行为,不能获得义愤杀人的从宽待遇。

(二) 关于义愤杀人者的判定并非所有杀害不义行为实施者的犯罪人都能被认定为义愤杀人者,只有不义行为的实施对象以及与实施对象有特殊关系者,才可能被认定为义愤杀人者而得享义愤杀人的从宽待遇。这里所称与不义行为的实施对象有特殊关系者既包括实施对象的父母、配偶、子女、兄弟姐妹等近亲属,也包括与实施对象具有抚养关系等为世俗社会所普遍认同的其他关系者。需要强调的是,若犯罪人并非不义行为的实施对象,也非与实施对象有特殊关系者,只是单纯的“路见不平”“行侠仗义”,则不能被认定为刑法意义上的义愤杀人。换言之,义愤之“义”仅可指个人“私义”,而不应包含社会“公义”,为与己无关者“伸张正义”而剥夺不义之人生命权的权利(或曰责任)能且只能由国家行使。

(三) 关于义愤杀人对象的判定义愤杀人的对象问题也可以理解为当被害人符合什么条件时,犯罪人能够被评价为义愤杀人者。本文认为,义愤杀人的对象只能是不义行为的实施者本人,而不应迁怒于实施者以外的第三人。如果犯罪人未得机会杀害不义行为实施者,转而将实施者的近亲属(或其他与实施者具有特殊关系者)作为泄愤的报复对象予以杀害,则只能认定为普通的故意杀人罪。同理,若是犯罪人在盛怒之下将不义行为实施者及其近亲属(或其他与实施者具有特殊关系者)一并杀害,则仅能就杀害实施者本人的部分构成义愤杀人,杀害其他人的部分仍然应当按照普通的故意杀人罪论处。

(四) 关于“当场性”的要求对于认定义愤杀人应否具备“当场性”,历来颇具争议。有观点认为,义愤杀人必须满足“当场性”条件[7];也有观点认为“在被害人的行为结束之后很长时间内, 经过精心准备的杀人行为”,也属于“义愤杀人”[8]。本文认同第二种观点,即对义愤杀人的认定不必苛求“当场性”条件,为终结长期迫害的“非当场性”杀人行为也可以被认定为义愤杀人。

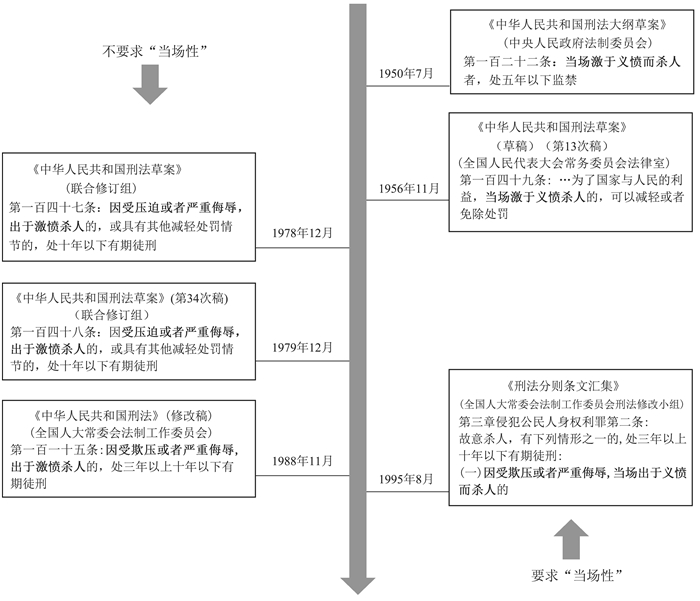

首先,国内外已有立法经验并非一概要求“当场性”。回顾中华人民共和国成立以来关于义愤杀人的刑事立法轨迹可以发现,我国对义愤杀人的官方认定并未始终坚持对“当场性”的强调,如图 5所示。而参鉴其他许多国家的相关立法经验,对义愤杀人类犯罪应否满足“当场性”的要求也并不统一。其中,对有“当场性”要求的国家一般会在其法条表述中直接说明,如原《意大利刑法典》第587条中的“当场激于义愤”[9]165、《德国刑法典》第213条中的“当场义愤杀人”[10]108。还有的采取与“当场”具有相同或近似含义的表述方式进行替代,如《马其顿共和国刑法典》第125条中的“瞬间杀害”[11]65、《新加坡刑法》第299条例外4中的“突然打击”[12]69。而在其他未明确要求“当场性”的国家的法条表述中,出现频率较高的关键词是“激动”“激愤”“严重侮辱” “暴力”“道德”“怜悯”等①,说明与杀人行为的发动时机相比,这些国家和地区更看重犯罪人杀人时的精神状态、杀人行为的不义诱因以及杀人动机是否具备一定的道德正当性,能否得到公众的普遍同情。可见,虽然其他国家的刑法规范与我国不尽相同,但其中所蕴含的宽严相济的理念内核却是共通的。

|

图 5 关于义愤杀人的刑事立法轨迹图① |

① 图中的刑事立法记录均来源自高铭暄、赵秉志所著《刑法立法文献资料总览》,中国人民公安大学出版社2015年版,详见该书第85页、第118页、第170页、第183页、第352页、第424页。因《刑法》至今未将“义愤杀人”独立成罪,故相关记录多以立法草案方式呈现。其中“激愤”可以与“激于义愤”(激愤,即激动而愤怒,通常有义愤的含义)作同义使用——参见王丹:《“激愤杀人”应接受刑法的规范评价》,载《江西警察学院学报》2017年第2期,第94-98页。

① 如《瑞士联邦刑法典》第113条规定:“因可悯恕之激愤情绪而杀人者,处10年以上重惩役或1年以上10年以下轻惩役。”《俄罗斯联邦刑法典》第107条规定:“由于受害人的暴力、讥笑、严重侮辱,或者受害人的不法或不道德行为(不作为),以及由于被害人经常不断的违法行为或不道德行为而长期遭受精神创伤,从而在突发的强烈精神激动(激情)状态中实施杀人的,处2年以下劳动改造;或处3年以下的限制自由; 或处3年以下强制劳动;或处3年以下的剥夺自由。”《葡萄牙刑法典》第133条规定:“如果杀人者是受可理解的激动情绪、怜悯、绝望或者具有重要社会价值或者道德价值的动机所支配,可以明显地减轻其责任的,处1~5年监禁。”

其次,实务中存在大量“非当场性”的义愤杀人案件,因受长期虐待而实施的杀人行为也应被“义愤杀人”吸收[13]。“当场性”表示遭受不义与着手杀人这两个阶段之间缺乏足以使犯罪人激动、失控的精神状态冷却下来的必要时间,此时犯罪人的杀人行为实际上是一种非预谋犯罪,这是义愤杀人案件的重要类型之一。但重要类型不等于唯一类型。2023年6月最高人民法院发布的“中国反家暴十大典型案例”之二“姚某某故意杀人案”,即“非当场性”义愤杀人案件的典型代表。该案中,被告人姚某某(女)和被害人方某某(男)系夫妻关系,方某某存在“婚外情”问题且长期对姚某某实施家庭暴力,某日中午方某某因琐事再次殴打姚某某,并于当晚向姚某某提出离婚且要求姚某某独自承担子女抚养费用。次日凌晨,姚某某在“绝望无助、心生怨恨”的情况下将方某某杀害。该案中“再次殴打”(中午)和“提出离婚且要求姚某某独立承担子女抚养费用”(晚上)这两项不义诱因的发生时间与杀人行为的实施时间(次日凌晨)存在明显间隔,不具备“当场性”,但并未妨碍人民法院将其认定为故意杀人“情节较轻”,判处有期徒刑五年的相对轻刑[14]。另外,在本文搜集的217起案件中,有64起最终被法院认定为义愤杀人案件,其中有18起的杀人时机不符合“当场性”要求,属于带有预谋性质的“非当场性”义愤杀人。例如,在“张某等故意杀人一案”中,被害人周某因吸毒向家人索要毒资不得便长期虐待、辱骂、殴打被告人周某某、张某(周某父母)。二人多次劝导无果遂合于某夜趁周某熟睡之际潜入其房间,张某持锄头打击周某头部致其死亡,后二人将周某埋藏于自家桃树林内。本案中二被告实施杀人行为当时并未遭受被害人迫害,不具备“当场性”,其杀人动机是无法忍受儿子长期打骂虐待,属于有预谋的故意杀人,但法院最终认定二被告行为属于义愤杀人,对二被告处以轻刑②。此类案例中,因遭受长期迫害而实施杀人行为的犯罪人在着手之前几乎都经历过犯意酝酿的“预谋”过程,并不具备“当场性”条件,但法院并未因此否认其义愤属性。对此,有学者指出,为摆脱被害人长期虐待自己的痛苦状态、基于社会一般公众可怜悯的绝望情感经预谋的“不即时”杀人也应当被认定为义愤杀人[15]。

② 参见江苏省南京市六合区人民法院(2013)六刑初字第286号刑事判决书。

长期迫害一般具有持续性和周期性,受害者能够清晰地预见到下次迫害发生的时间和程度,这导致其始终处于恐慌、无助乃至绝望的精神状态之中。随着受迫害次数增多、程度加深,受害人压抑的负面情绪也在不断累积,一旦濒近其精神承受能力的上限便极易走向失控,进而以极端方式爆发出来。需要说明的是,这种情况下促使受害人最终选择以杀人方式来终结迫害的决定性因素是受害人自控防线的崩溃和绝望情绪的爆发,而不一定是某一次正在发生的具体迫害,也即义愤杀人有可能是经过“预谋”或提前策划的,不义者的刺激行为与受害人的杀人行为之间往往存在一定的时间间隔[16]。正因如此,受害人最终实施杀人的时间点往往并不是迫害行为发生时或迫害行为刚刚结束后,无法以正当防卫等事由为受害者争取从宽待遇,但施暴者的行为又确属不义,如不予以从宽考量,则于情于理于法均明显不公。因此,将为终结长期迫害而实施的“非当场性”杀人行为认定为义愤杀人,于公众情感上,满足了公众嫉恶扬善、同情弱者的善良夙愿;于理论分析上,没有违背义愤杀人的认定逻辑,反而体现出刑法面对人性弱点时应有的谦抑;于刑法功能上,既兼顾了受迫害者的应有权益,也迫使潜在施暴者有所收敛,一定程度上有利于遏制暴力滋生;于法治进程上,体现了宽严相济的刑事政策理念,契合刑罚的人道性要求和轻缓化趋势。

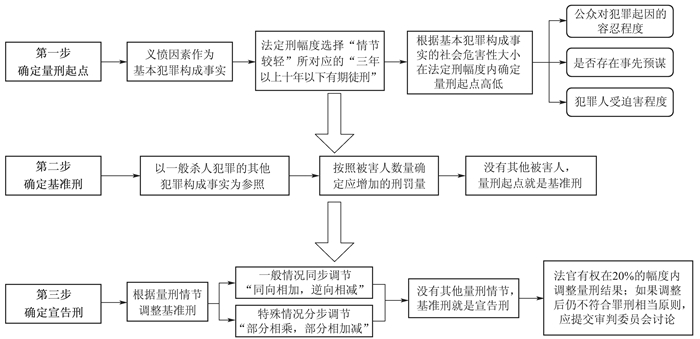

三、量刑规范:宽严相济视角下义愤杀人犯罪的量刑建议前面提到,对义愤杀人的认定并不改变定罪,而是影响量刑。实际上对绝大多数公众而言,其对司法公正的感知并不在于法院是否给不义受害人的杀人行为冠以“义愤”之名,而在于受害人在量刑上能否获得应有的从宽待遇。换言之,量刑环节是落实宽严相济、体现司法公正的核心所在。对此,《若干意见》第35条明确指出,要“积极稳妥地推进量刑规范化工作”,以“充分实现量刑的公正和均衡”。下面本文将依据当前司法实践中通行的“三步式量刑法”,并结合宽严相济刑事政策,试析义愤杀人犯罪的量刑规范。义愤杀人罪“三步式量刑法”如图 6所示。

|

图 6 义愤杀人罪“三步式量刑法” |

量刑起点是法官依据案件的基本犯罪构成事实在法定刑幅度内确定的一个精确的刑罚点,即一个完全刑事责任能力主体在一般既遂状态下所应判处的刑罚[17]39。确定量刑起点的首要步骤是选择正确的法定刑幅度。《刑法》第二百三十二条将故意杀人罪的法定刑幅度分为一般情节的“死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑”和“情节较轻”的“三年以上十年以下有期徒刑”两档。与一般的故意杀人犯罪相比,义愤杀人最大的不同在于其犯罪动机(原因)的义愤属性。

本文认为,应当将“义愤”认定为杀人犯罪中的“较轻情节”,并在“情节较轻”对应的“三年以上十年以下有期徒刑”一档法定刑幅度内确定义愤杀人的量刑起点。其理由有三:

其一,被害人的不义行为是义愤杀人的主要诱因。一起刑事案件的责任归属应包含两个方面,即犯罪人责任与被害人责任,二者间的责任划分呈现此消彼长的趋势:被害人过错越小,则犯罪人的刑事责任越大,其应受谴责性和刑罚当罚性就越大;反之,被害人过错越大,则犯罪人的刑事责任越小,其应受谴责性和刑罚当罚性就越小。在义愤杀人案件中,杀人行为的主要诱因是被害人有严重悖德、足以引起公愤的不义行为在先,而绝大多数的义愤杀人者本身也是该不义行为的先前受害者,其杀人行为虽然违反了《刑法》,但也因此阻断了不义行为的继续发生,客观上维护了社会公义。换言之,义愤杀人者因其杀人行为触刑而应受惩罚,但也因其杀人诱因可矜而当获轻刑。裁判者在量刑过程中如果能够严格界别犯罪人的刑事责任与被害人的过错责任之间的比例关系,充分考量被害人不义行为在案件责任分担中的权重并体现在最终的量刑结果之中,不但能够令犯罪人遵法服判,同时也能够对潜在的不义行为者产生充分的威慑和警示,从而减少社会上可能诱发义愤犯罪的不义因素[18]114。

其二,义愤杀人者的主观恶性和人身危险性较小。犯罪动机作为激发、促使犯罪人实施犯罪行为的心理动因,直接体现着犯罪人的主观恶性和人身危险性,是影响刑罚轻重的重要参考。判断主观恶性的主要依据在于可谴责性,其中期待可能性是判定犯罪人可谴责性的重要因素;即根据世俗观念和公众情感,如果一般理性人在身处犯罪人当时环境时大都难以采取适法行为,此时《刑法》对犯罪人的期待可能性就该相应减少,对其行为的谴责性评价也该相应降低。换言之,从犯罪阶层理论的“有责性”角度而言,义愤杀人行为作为一种“任何人处此,皆不免血脉偾张,情绪失控”[19]222的特殊情节,此时犯罪人的情绪冲动和反击行为表现出的是正常人皆具有的“普遍弱点”[6],《刑法》对犯罪人作出适法反应的期待值虽不致“免除”,但也理应随之降低,也即义愤情节虽不能全部免除杀人者的罪责,但仍能起到部分减轻的效果,使犯罪人之杀人行为在一定程度上可得宽宥。从人身危险性来看,前面提到,义愤杀人犯罪通常仅指向不义行为的实施者,具有极强的针对性。杀人行为一旦实施完毕,杀人者的人身危险性就已大大减弱,甚至归于消灭。这也使得该类犯罪的发生频率在一段时期内具有较强的稳定性①,其数量既不会因为严厉惩罚而骤减,亦不会因为从宽量刑而激增。

① 2014—2020年,中国裁判文书网中涉义愤杀人案件数量分别为25件、18件、15件、22件、33件、20件、22件。

其三,对义愤杀人从宽体现立法意旨和公众意愿。义愤杀人案件因其敏感性、伦理性而经常引发社会舆论的广泛关注。社会舆论作为一种群体性的情绪反应,一般会带来民愤与民怜两种效果[20]5。在义愤杀人案件中,被害人违背社会道德或人伦孝义的不义行为常常使得民众义愤填膺(民愤),而对反抗或终结该不义行为的犯罪人报以高度的怜悯与同情(民怜),在这两种群体性情绪的双重作用下,对义愤杀人者从宽处罚就成了绝大多数社会公众的善良夙愿。同时,在全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会刑法室编著的《中华人民共和国刑法释义及实用指南》[21]454中,特意将义愤杀人作为解释故意杀人罪中“情节较轻”的例证②。作为《刑法》的主要起草部门,全国人民代表大会常务委员会的解释某种程度上代表了国家意志,具有极高的释法权威性。而从充分发挥法治在社会治理中积极作用的角度来看,将义愤杀人犯罪与普通的故意杀人罪区别看待,而非一味苛以重刑,不仅能够体现“重罪重罚,轻罪轻罚,罚当其罪”[22]28的刑罚本理,而且有利于犯罪人服法认罪,积极改造,早日复归社会,从而有效减少可能存在的社会不稳定因素。可见,无论是从立法意旨、公民意愿还是从社会效果的角度来说,都应给予义愤杀人犯罪从宽待遇。

② 《中华人民共和国刑法释义及实用指南》第232条的本条释义部分写明:“故意杀人情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。这里所规定的‘情节较轻’,实践中可以从犯罪的动机、原因、后果等方面加以考虑,如出于义愤杀人等情况”。

需要强调的是,并非所有义愤杀人案件在法定刑幅度内确定的量刑起点都是一致的。量刑起点的高低取决于基本犯罪构成事实的社会危害性大小[23]73,不同类型的义愤杀人行为体现出的社会危害程度不同,应当确定的量刑起点的高低也就不同。可以从以下三个方面具体分析:一是从公众对犯罪起因的容忍程度来看,公众对犯罪起因的容忍程度越高,则犯罪的社会危害性越大;犯罪的社会危害性越大,则犯罪的量刑起点越高。在当今社会,公众的两性观念较之过去已经相对开放,但仍普遍保持着孝悌尊亲的道德传统。因此,在绝大多数情况下,公众对婚内出轨行为的容忍程度要远高于对子女虐待打骂父母行为的容忍程度。那么与父母因遭受子女虐待打骂而实施的杀人行为相比,因夫妻一方婚内出轨而将其杀害的行为的社会危害性明显更大,其量刑起点也应当高于前者。二是从是否存在事先预谋来看,前面提到,义愤杀人分为“当场性”和“非当场性”两种。尽管为终结长期迫害而实施的“非当场性”杀人也属于义愤杀人范畴,应当从宽量刑,但是与因激动情绪未及冷却而“当场”实施的义愤杀人相比,“非当场性”义愤杀人带有明显的事先预谋性质,其在情绪上的可谅解性要低于前者,而在主观恶意和客观的社会危害性上则要高于前者。因此与“当场性”义愤杀人相比,“非当场性”义愤杀人的量刑起点应当更高。三是从犯罪人受迫害程度来看,犯罪人受迫害程度的高低与犯罪的社会危害性大小成反比例关系,犯罪人受迫害程度越高,其犯罪行为的社会危害性就越小。据此,同样是父母因遭受子女虐待打骂而实施的杀人行为,长期遭受虐待打骂所体现出的受迫害程度显然要高于偶尔遭受虐待打骂,因后者引起的义愤杀人行为,其量刑起点也应当高于前者。

综上,在明确了义愤杀人犯罪应当选择刑罚较轻的三至十年法定刑幅度之后,还应当按照具体案件中基本犯罪构成事实的社会危害性大小来确定不同的量刑起点。

(二) 义愤杀人案件的基准刑义愤杀人与一般故意杀人犯罪的最大区别在于其义愤属性,而义愤属性已经在确定量刑起点阶段予以考虑,因此在确定基准刑阶段只需探讨一般的故意杀人犯罪应当注意哪些量刑规范即可。基准刑由量刑起点和应增加的刑罚量两部分组成, 确定量刑起点的依据是基本犯罪构成事实,确定应增加刑罚量的依据是基本犯罪构成事实以外的其他犯罪构成事实,也即超出了基本犯罪事实的加重结果事实,或曰“过剩”部分的犯罪构成事实。本文认为,故意杀人犯罪中影响基准刑高低的因素主要在于被害人数量。详言之,在义愤杀人案件中的被害人数量中,如果将“杀一人既遂”看作基本犯罪构成事实,那么在同一犯罪中对“一人”以外的其他被害人实施的相同性质的犯罪侵害就属于“过剩”部分的其他犯罪构成事实,这里的“过剩”部分既包括杀人既遂,也包括杀人未遂、中止。前面已述,义愤杀人的对象只能是不义行为的实施者本人,因此在义愤杀人案件中如被害人均是不义行为的实施者,则其杀人行为仍可整体被评价为义愤杀人,并依据被害人数量在“情节较轻”对应的“三年以上十年以下有期徒刑”一档法定刑幅度内增加相应的刑罚量。但需要说明的是,此处的被害人数量并非没有限制,本文认为,与单纯为报复社会等特殊原因而实施的无差别杀人不同,绝大多数义愤杀人案件的指向对象(即不义行为实施者)通常明确且单一;例如实务中常见的性侵案件中的性侵者、婚内出轨案件中出轨的一方、家庭暴力案件中长期施暴的一方等。在本文整理的217份案例样本中,有215份案例的被害人只有一人,仅有两份案例的被害人数量为二人(且均是婚内出轨一方及其婚外第三者)①,也即当前实务中绝大多数义愤杀人案件的犯罪人在完成“杀一人既遂”的基础上没有再杀害其他人,不需要额外增加刑罚量,此时量刑起点即是基准刑。即便在特殊个案中被害人数量上升至二人,依据宽严相济刑事政策及实务经验,若此二人均为不义行为实施者,则仍可在“情节较轻”所对应的“三年以上十年以下”法定刑幅度内选择从重量刑。而如果被害人数量超过二人,达到了三人及以上,则即便其全部属于不义行为实施者,但由于被害人数量的众多已然体现出犯罪人在人身危险性以及犯罪行为在社会危害性等方面迥异于一般义愤杀人案件的情节严重特性,故此时对犯罪人的刑罚量选择就应当作加重处理,也即增加后的基准刑极有可能突破“三年以上十年以下”的较轻法定刑幅度,达到十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑,从而在基准刑阶段实现罪刑相当。

① 参见江苏省徐州市中级人民法院(2014)徐刑初字第00057号刑事判决书、江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初2106号刑事判决书。

(三) 义愤杀人案件的宣告刑“三步式量刑法”的第三步是根据量刑情节调节基准刑,并综合考虑全案情况以确定最终的宣告刑。量刑情节主要指在具体案件中能够体现犯罪行为的社会危害性或犯罪人的人身危险性,并且具有从重、从轻、减轻或者免除处罚功能的犯罪事实。按照产生阶段的不同,将义愤杀人犯罪中涉及的量刑情节划分为罪前情节、罪中情节和罪后情节三类。其中罪前情节是指犯罪实施前已经存在的,能够反映犯罪人潜在人身危险性的量刑情节,如犯罪人的一贯表现、有无犯罪前科、是否为累犯等。罪中情节是指存在于犯罪全过程,能够反映犯罪完整面貌且集中体现犯罪行为社会危害性或犯罪人人身危险性的量刑情节,包括体现犯罪形态的犯罪预备、中止、未遂等,以及体现犯罪人自身情况的年龄、精神状态等,还包括体现犯罪人在犯罪中地位和作用的从犯、胁从犯等。除此之外,犯罪的侵害对象、手段方式、残忍程度以及犯罪是否属于防卫过当②等也属于罪中情节。罪后情节是指犯罪事实完毕后体现犯罪人对其犯罪行为所持态度的量刑情节,如自首、坦白、立功、认罪认罚、羁押期间表现等。

② 仅限“当场性”义愤杀人,即因当场遭受不义迫害而实施杀人。

经过上述量刑情节调节后,义愤杀人者的量刑结果如在三年以下(包括三年),且在年龄、身体状况(如怀孕的妇女)、悔罪表现、再犯危险性等方面符合《刑法》总则规定的缓刑适用标准,是可以对义愤杀人者适用缓刑的。实务中,义愤杀人案件因其犯罪动机(原因)的特殊性,往往可能同时存在自首(或坦白)、被害人谅解、犯罪人一贯表现良好等多种从宽量刑情节,或者年龄符合从宽量刑要求,但如果不考虑案情实际,不顾犯罪背后具体的社会危害性和人身危险性,贸然将全部从宽量刑情节的调节幅度用满用足,则有可能使大部分义愤杀人犯罪的最终量刑结果在三年以下(乃至适用缓刑),然而这种“过宽非严”的量刑结果同样背离了宽严相济刑事政策的原则要求。必须强调的是,具体个案中量刑情节所发挥的调节幅度应当与犯罪性质的严重程度相匹配,《关于常见犯罪的量刑指导意见(试行)》第三条即明确指出,“对严重暴力犯罪⋯⋯在确定从宽的幅度时应当从严掌握”。从宽量刑情节的调节幅度与犯罪性质的严重程度成反比例关系,犯罪性质越严重,从宽量刑情节的调节幅度也就越小。义愤杀人犯罪的义愤属性已经在确定量刑起点时予以考虑,且由于绝大多数义愤杀人案件的被害人数量不会超过二人,故基本上避免了犯罪人被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑的不当重刑。但前面也多次强调,罪轻不代表无罪,从宽不代表免刑,义愤属性始终无法抵消其作为最严重的暴力犯罪之一——故意杀人罪的实质,因此在已然赋予义愤杀人犯罪“情节较轻”的量刑优待之后,就应当结合案情实际,依据犯罪行为的社会危害程度和犯罪人的人身危险程度,对量刑情节的调节幅度保持必要的谨慎、严格,而非一概以追求义愤杀人量刑的绝对轻缓化为要旨,从而走向另一个极端。

四、结语宽严相济刑事政策是人民法院刑事审判工作的重要遵循,对研判、审理涉义愤杀人案件更是具备关键性的指导意义。通过回顾中华人民共和国成立以来关于义愤杀人的立法轨迹可以发现,我国立法者一直非常s重视义愤杀人问题,并曾多次在刑事立法草案中尝试将其写入《刑法》正文,但或许是因为对故意杀人罪这样重要且敏感的罪名进行变动,不论是增设新罪还是修改法条往往都会“牵一发而动全身”,因而几番尝试都最终作罢。然而法律终究不是被嘲笑的对象[24]60,法律也不应该成为被抱怨的对象,对于决疑断狱、手握司法权的审判者来说尤当如此。在尚不具备修法条件的当下,如何能够在现有刑法规范的框架内,通过科学、全面地贯彻宽严相济刑事政策,实现义愤杀人案件的认定标准化和量刑规范化,使人伦之情、公义之理、严肃之法和谐融于一份刑事判决书之中,在有效捍卫社会主义核心价值观的同时,做到宽严有据,不枉不纵,才是裁判者乃至实务研究者面对义愤杀人案件时最应当思考的问题。

| [1] |

关文平. 56岁父亲砸死不孝女属义愤杀人, 法院或轻判[EB/OL]. (2015-03-30)[2023-03-23]. https://www.guancha.cn/broken-news/2015_03_30_314214.shtml.

|

| [2] |

周凌如. 老人不堪家暴杀子获从轻处罚[EB/OL]. (2019-10-21)[2023-04-05]. https://ishare.ifeng.com/c/s/7qvIAmsY777.

|

| [3] |

张淑玲. 男子为妻出头杀死"强奸犯"获无期, 案件将重审[EB/OL]. (2016-05-24)[2023-04-05]. https://news.china.com/socialgd/10000169/20160524/22722512.html.

|

| [4] |

谢寅宗. 为保女儿不被性侵锤杀丈夫, 女子一审被判缓刑: 属防卫不适时[EB/OL]. (2022-06-29)[2023-05-23]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_18721287.

|

| [5] |

高铭暄. 中华人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

|

| [6] |

刘士心. 英美刑法杀人罪中的"挑衅原则"及其启示[J]. 北方法学, 2023, 17(1): 133-146. |

| [7] |

智逸飞. 论义愤杀人的法律认定与法定化构建[J]. 湖南警察学院学报, 2020, 32(6): 36-44. |

| [8] |

周振杰. 激情犯基本理论研究[J]. 人民检察, 2006(1): 25-28. |

| [9] |

意大利刑法典[M]. 黄风, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 1998.

|

| [10] |

德国刑法典[M]. 徐久生, 庄敬华, 译. 北京: 中国方正出版社, 2004.

|

| [11] |

马其顿共和国刑法典[M]. 王立志, 译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2010.

|

| [12] |

新加坡刑法[M]. 刘涛, 柯良栋, 译. 北京: 北京大学出版社, 2006.

|

| [13] |

周杰. 故意杀人罪"情节较轻"的解释论[J]. 福建警察学院学报, 2022, 36(4): 80-89. |

| [14] |

张婧. 最高法发布中国反家暴十大典型案例(2023年)[EB/OL]. (2023-06-15)[2023-06-27]. https://www.chinacourt.org/article/detail/2023/06/id/7344580.shtml.

|

| [15] |

曾执, 秦波, 钟尔璞. 论司法实践中的故意杀人"情节较轻"[J]. 东南司法评论, 2015, 8(00): 403-413. |

| [16] |

洪流. 激情杀人认定与刑事责任研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2021.

|

| [17] |

高贵君. 《人民法院量刑指导意见》《关于规范量刑程序若干问题的意见》理解与适用[M]. 北京: 中国法制出版社, 2010.

|

| [18] |

周密. 论证犯罪学(增订本)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2005.

|

| [19] |

林东茂. 刑法纵览[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009.

|

| [20] |

汪明亮. 定罪量刑社会学模式[M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2007.

|

| [21] |

全国人大常委会法制工作委员会刑法室. 中华人民共和国刑法释义及实用指南[M]. 北京: 中国民主法制出版社, 2016.

|

| [22] |

高铭暄, 马克昌. 刑法学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011.

|

| [23] |

熊选国. 《人民法院量刑指导意见》与"两高三部"《关于规范量刑程序若干问题的意见》理解与适用[M]. 北京: 法律出版社, 2010.

|

| [24] |

张明楷. 刑法格言的展开[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2017.

|

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26