在无线通信和互联网技术高速发展的背景下,网络犯罪的不断衍化给传统刑事立法与司法带来了全新的挑战,既包括对刑法规范的重新理解方面,也包括刑事司法理念与方式的变革方面。随着网络与人们日常生活的全面融合,电信诈骗类犯罪成为网络犯罪领域中最为典型和多发的代表,严重危害着公民的财产安全。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》①显示,截至2022年6月,我国网民规模达10.51亿,互联网普及率达74.4%,其中有17.8%的网民遭遇过电信网络诈骗,电信网络已经成为除个人信息泄露以外最大的网络安全问题。为了实现对电信网络诈骗犯罪的全方位治理,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》(以下简称《反电信网络诈骗法》)在司法实践中发挥着重要的作用。《反电信网络诈骗法》以其“小切口”的立法特点,改变了以往法律法规条文较为分散、针对性不强的缺陷,尽管其条文数量不多,但坚持问题导向、针对性强,对关键环节、主要制度均有详细规定,力求全方位有效打击、防范电信网络诈骗犯罪。但随着通信技术和数字科技的迅速发展,电信网络诈骗实现从主要是电信诈骗到电信诈骗和网络诈骗并行,再到主要是网络诈骗、电信诈骗为辅的显著转变[1]。《反电信网络诈骗法》实施以来的司法实践对这些新特点还不够适应,对该类犯罪行为的打击范围、打击力度不够等问题逐渐显现。尤其是当前我国社会结构变迁数字化特征愈发显著,电信网络诈骗与数字社会的“共生”特性愈发突出,电信网络诈骗依托互联网的去中心性、匿名性,不断延长犯罪链条、细化分工,呈现出了与传统诈骗犯罪具有显著差异的新特点。

① 第50次《中国互联网络发展状况统计报告》.(2022-08-31)[2023-11-03].https://www.cnnic.net.cn/NMediaFile/2023/0807/MAIN1691371428732J4U9HYW1ZL.pdf。

对当前电信网络诈骗犯罪罪名认定司法实践进行实证考察,并深入分析存在的问题后发现,行为方式的变更以及法益内涵的变化,引发了以诈骗罪为核心的电信网络诈骗犯罪罪名群的内部认定混乱、相关规定的内容不够详尽、对电信网络诈骗行为的特殊性认识不够深入等问题,导致实践中仍面临不少审判难题,因而必须通过教义学的途径明确电信网络诈骗犯罪上下游关联行为的罪名归属,以摆脱司法适用中的困境。

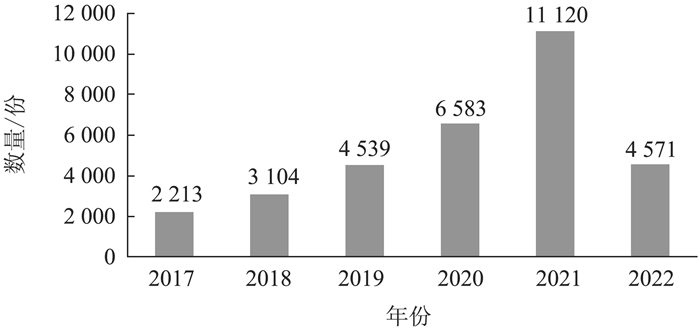

二、司法样态的实证检视基于实证分析的视角,以“全文关键词:电信网络诈骗或电信诈骗”“案由:刑事”“审判程序:一审”和“文书类型:判决”为检索条件,在威科先行·法律信息库中对2017—2022年的电信网络诈骗案件进行检索,共检索到32 130份判决①,统计数据如图 1所示。从检索到的判决数据来看,2017—2021年,案件数据呈现大规模增长趋势。2022年我国电信网络诈骗审结案件首次出现下降,减少至4 571起,减幅达到58.9%,这主要得益于从2020年10月10日起在全国范围内开展的“断卡”行动②,斩断了犯罪分子的信息流和资金流。全国“断卡”行动自2020年10月20日起至2021年8月31日已开展了六轮集中收网③,成功切断一批又一批为诈骗分子提供资金技术服务的犯罪链条,使犯罪分子的嚣张气焰受到了沉重打击,电信网络诈骗犯罪在一定程度上得到有效遏制。2022年全国各地破获的相关案件数量、采取刑事强制措施的人数同比上升,电信网络诈骗案件立案数、损失数大幅下降,阶段性实现“两升两降”的打击治理目标。

① 考虑到学术界有“电信诈骗”与“电信网络诈骗”通用现象,因此以“电信诈骗”与“电信网络诈骗”为关键词进行更全面的检索。2016年12月19日最高人民法院、最高人民检察院、公安部以法发〔2016〕32号印发《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,有效解决了司法实践中存在的侦查难、取证难、管辖难、认定难、追赃难等问题,因此判决样本选取该意见出台后的2017—2022年这6年。

|

图 1 2017—2022年全国法院电信网络诈骗案件判决数量 |

② 国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会于2020年10月10日召开,会议决定即日起在全国范围开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡银行卡违法犯罪。

③ 中国“断卡”行动开展第六轮集中收网 抓获犯罪嫌疑人600余名.(2021-09-01)[2023-11-03].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1709703383370537871&wfr=spider&for=pc。

准确定性电信网络诈骗犯罪案件,还须以传统诈骗犯罪为对照,分析其在现实样态上具有的特点。通过对审判案件数据的整理统计以及对相关案情事实的归纳总结,发现目前电信网络诈骗犯罪审判实践中罪名认定主要有以下几方面特征:

(一) 关联犯罪上下扩散诈骗犯罪的直接目的是获取经济利益,电信网络诈骗犯罪借助通信、互联网技术正朝着产业化、高科技化发展,不断引发次生危害后果,除造成直接经济损失外,其上下游行为还涉及侵犯妨害社会管理、妨害司法、破坏金融管理秩序等不同法益[2],电信网络诈骗行为除了侵犯公民的财产法益外,还侵犯了网络社会的稳定状态[3]。除了以诈骗罪定性电信网络诈骗,其关联罪名从帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,扩散到了伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪,妨害信用卡管理罪,侵犯公民个人信息罪,非法利用信息网络罪,开设赌场罪等数种罪名,统计数据如表 1所示。例如,在“林某某、陈某某等诈骗、妨害信用卡管理、盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得二审案”①中,18名被告人分别被以诈骗罪、盗窃罪、妨害信用卡管理罪、买卖身份证件罪、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。由此可见,不同于传统诈骗犯罪的单一性,电信网络诈骗行为通常会引发诸多周边犯罪,这些关联犯罪均是广义上的电信网络诈骗犯罪,这在相当程度上增加了审判实践中电信网络诈骗犯罪的罪名适用难度。

| 表 1 2017—2022年电信网络诈骗关联犯罪罪名认定情况 |

① 参见福建省福州市中级人民法院(2019)闽01刑终680号刑事判决书。

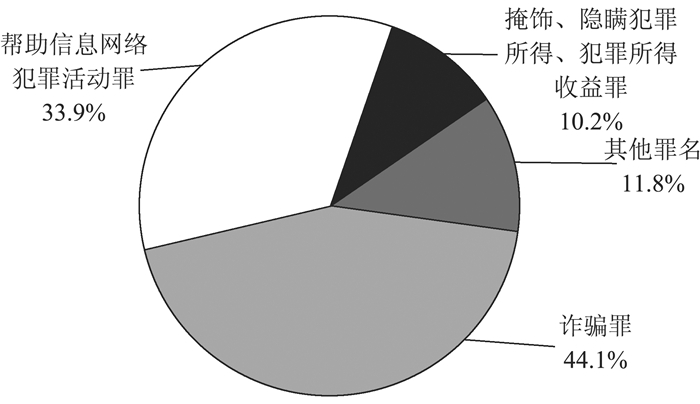

(二) 罪名群内部认定混乱根据《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百六十六条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《诈骗刑事案件解释》)第二条第一款的规定,电信网络诈骗应当按照诈骗罪定罪处罚。审判实践中,对电信网络诈骗案件的定罪处罚罪名主要集中为诈骗罪,但随着电信网络诈骗行为的长链条化和侵犯法益的多元化,也存在着部分法院依据各犯罪人的实行行为分别认定为其他罪名的情况,司法解释的拟制规定导致以诈骗罪为核心的罪名群内部的认定混乱。对前述32 130份判决书中的定罪罪名进行统计分析,以诈骗罪定罪处罚的有14 167件,占比44.1%;以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚的有10 886件,占比33.9%;以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的有3 268件,占比10.2%;其他罪名呈现零星分布状态,共计占比11.8%,统计数据如图 2所示。

|

图 2 2017—2022年全国法院电信网络诈骗案件判决罪名情况 |

在实践中,对电信诈骗犯罪行为的定性标准不统一,基本依赖于个案司法人员的自由裁量,导致判决书中认定的罪名多种多样。其中,以提供银行卡帮助电信网络诈骗的行为定性分歧最大,有的定为诈骗罪共犯,有的定为帮助信息网络犯罪活动罪,有的定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,还有的定为妨害信用卡管理罪。例如,“廖某某、桂某某等诈骗、帮助信息网络犯罪活动案”②中,被告人廖某某、桂某某、陈某某均实施了向他人提供银行卡、支付宝等结算工具的行为,但对各被告人的处罚结果却不尽相同。廖某某被以诈骗罪(共犯)和帮助信息网络犯罪活动罪数罪并罚;桂某某被以诈骗罪(共犯)定罪处罚;陈某某被以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。在前述32 130份刑事判决书中增加关键词“提供银行卡”后,共检索到4 412份判决书,其中定性为帮助信息网络犯罪活动罪的案件占比42.7%,定性为诈骗罪的案件占比30.4%,定性为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件占比19.1%,统计数据如表 2所示。

② 参见广东省紫金县人民法院(2021)粤1621刑初145号刑事判决。

| 表 2 2017—2022年电信网络诈骗中提供银行卡行为主要认定的罪名 |

电信网络诈骗行为环节众多,不同环节的各犯罪团伙一般分工明确、流水线操作,环环相扣最终实现犯罪目的。因此,在实践中对各行为人究竟是认定诈骗罪的共犯还是认定单独成立上下游关联犯罪也存在争议。总体来看,大多数案件中对共犯依据同一罪名进行定性,但也有部分法官对不同实行行为的犯罪人单独认定成立相关犯罪①。

① 参见湖南省炎陵县人民法院(2022)湘0225刑初133号刑事判决书;安徽省寿县人民法院(2022)皖0422刑初360号刑事判决书。

三、司法样态的成因分析分析电信网络诈骗犯罪中罪名认定呈现前述样态的成因,是解决该类犯罪行为定罪标准问题的基本前提。电信网络诈骗罪名认定复杂性的根本原因在于,电信网络诈骗主要依靠远程、非接触方式实现,因而必定要借助一定的高科技工具。从过去的“短信群发器软件”“语音自动呼叫系统”“一号通”,到后来的“伪基站”“语音通话技术”“虚拟拨号设备”“木马病毒”以及网络爬虫等,利用通信互联网诈骗的技术手段不断迭代更新。同时,在国内黑灰产业洗钱通道不断受到打压的形势下,诈骗资金流转手段也从过去的利用银行卡、二维码等方式,转变升级为隐匿性更强的虚拟货币,犯罪团伙利用虚拟货币去中心性、匿名性、全球性以及无须金融机构参与即可完成操作的特点,轻松实现诈骗资金的转移。电信网络诈骗犯罪行为链条不断延伸,滋生了上下游关联犯罪,分处诈骗流水线不同位置的犯罪团伙之间分工明确,形成了环环相扣的网络黑灰产业链[4]。由此可知,电信网络诈骗犯罪并非《刑法》上的单一罪名,而是一类犯罪行为的统称,为获取财产性利益,利用不同手段、不同脚本进行诈骗就会侵犯不同的法益。因此,对其进行司法认定时倘若简单套用普通诈骗罪的基本结论,就无法从根本上改变此类犯罪案发率不断攀升的现状。用单一的财产损害评价电信网络诈骗所带来的风险是远远不够的,必须立足整体分析电信网络诈骗犯罪定性样态的成因,构建电信网络诈骗犯罪罪名体系,协调犯罪罪名集合的内部纷争,以压缩此类犯罪滋生蔓延的空间[5]。当前司法实践中,电信网络诈骗犯罪行为呈现上述定性样态的原因包括以下几点:

(一) 侵害法益的种类识别不清在电信网络诈骗中,为增加受骗人数,通常采用虚拟网拨打电话、群发短信等方式进行地毯式集中诈骗;为提高成功概率,还常利用非法获取的公民个人信息配合诈骗话术进行点对点精准诈骗,同时依靠语音通话、虚拟拨号等通信技术隐匿、伪装身份,不同环节分工合作,行为链条涉及多个《刑法》规定的罪名,从而使电信网络诈骗在形式上呈现出“侵害法益多元化”趋势。

在关于电信网络诈骗犯罪侵害法益的探讨上,学界无一例外地承认其侵害的是复合法益,都肯定电信网络诈骗除了侵犯了公民财产权益,还侵害了其他合法权益。但主要分歧在于:一是其他合法权益具体包括哪些法益;二是哪一个法益才是《刑法》保护的重点,也即电信网络诈骗犯罪的主要客体的争议。贾佳[6]指出,在信息空间,通过电信网络方式传播虚假信息是电信网络诈骗的主要手段,因此,该行为除了危害到财产占有权之外,还危害到了信息法益;虽然非法占有财物才是电信网络诈骗犯罪的最终目的,但其与普通诈骗得以区分的关键,应当是该行为同时还侵犯了信息法益。殷阿吉[7]则认为,电信网络诈骗罪侵犯的客体包括财产法益、信息法益以及国家威信和电信网络秩序等多重法益,但财产法益依然是主要客体。根据《诈骗刑事案件解释》的规定,“通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处”。与普通的诈骗罪仅侵犯财产利益不同,电信网络诈骗是在电信网络领域展开,并针对不特定多数人实施的诈骗,其行为不仅侵犯了被害人的财产所有权,还严重干扰电信网络安全管理秩序,侵犯双重法益。电信网络诈骗的泛滥严重破坏社会诚信,加剧了风险社会下人们的不安全感,其社会危害性远超传统诈骗。因此,只有诈骗行为的对象是不特定的多数人,才会对网络社会的稳定状态产生实质性影响[8],而没有侵犯电信网络安全管理秩序则不能被认定为电信网络诈骗犯罪,只能成立普通诈骗。

(二) 电信网络诈骗认定脱离构成要件根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《诈骗刑事案件意见》)的相关规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物的,应当依照《刑法》第二百六十六条诈骗罪的规定进行定罪处罚。

虽然,在日常生活中,人们将行为人通过打电话、发短信、发链接等利用电信网络方式获取他人财物的行为统称为“电信网络诈骗”,但是,从刑事立法与刑法理论的角度出发,是否所有借用电信网络平台非法取得他人财物的行为都能以诈骗罪进行规制,尚有值得探讨的余地。在实践中,盗窃行为、赌博行为往往与欺诈行为相互交织,传统的盗窃、诈骗、赌博等犯罪也开始在网络空间展开,但利用电信网络实施的获取他人财物的行为并非都属于电信网络诈骗犯罪的范畴。其成立必须同时具备以下两点:第一,侵犯法益的多重性,即侵害财产法益的同时侵害信息网络安全管理秩序;第二,符合诈骗罪的基本构成要件,关键是看被害人是否基于认识错误进而自愿处分财产。

例如,行为人利用发送虚假提额短信骗取他人银行卡账号、密码、短信验证码等信息后非法转移他人账户内资金的,以及诱骗他人进行网络赌博后通过技术手段控制输赢或删除账户以非法占有他人财物的,对此是否应以诈骗罪进行规制,首先要看被害人对被骗资金是否有处分意识。在上述两种情形中虽然行为人都采用了虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段,但最终的取财行为都是在被害人无处分意识下进行的,因此并不符合诈骗罪的构成要件。如在“刘某、王某等盗窃二审案”①中,被告人刘某、王某等向不特定多数人发送冒充工商银行的提额短信链接,以此获取他人的卡号、验证码及安全码后非法转移被害人的钱款,有被告人辩称自己的行为符合电信网络诈骗的构成要件,应认定为诈骗罪。对此,法院认为“两罪的主观方面均是以非法占有为目的,但客观表现的关键区别在于被害人交付财物的‘自愿性’,具体到本案,被害人信用卡内款项被盗刷是因为被告人通过钓鱼网站获取被害人卡号、密码等信息从而盗刷其卡内钱款,被害人并没有处分财产的意思”,最后本案法院以盗窃罪作出判决。但在作案手法相同的“蔡某某、李某某等诈骗案”②中,法院认为被告人蔡某某、李某某等人“虚构事实,隐瞒真相,利用电信网络技术手段骗取他人钱财”的行为应以诈骗罪定罪处罚。正是由于审判实践中各法院对电信网络诈骗犯罪构成要件存在不同理解,导致罪名定性存在较大差异。

① 参见吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院(2020)吉24刑终242号刑事裁定书。

② 参见湖南省宁远县人民法院(2020)湘1126刑初246号刑事判决书。

(三) 既遂标准缺乏统一传统社交模式具有零距离、熟识性等特点;信息网络的出现则从物理空间、连接方式上颠覆了传统社交模式。随着信息网络的升级,电信网络诈骗犯罪在实施方式、交付方式方面也发生了巨大改变,呈现出远程、非接触等特点,对传统刑法理论中既未遂的认定标准发起了挑战,并衍生出诸多新问题。

在传统诈骗罪领域,对诈骗既遂标准的认定存在占有说、失控说以及控制说的分歧,即诈骗罪应以行为人对财物的现实占有为既遂标准?还是以公私财物脱离权利人控制为标准?或是以行为人实现对公私财物的控制或支配为界限[9]?在电信网络诈骗的场合,大多是通过电子支付实现财物转移,财物与行为人在空间上呈现分离状态,并且在电信网络诈骗产业化的现实下,诈骗行为和取款行为也出现分离,由不同犯罪团伙分工实施。此时,被诈骗资金一般是先进入作为中间人员的专业取款人“车商”①所提供的账户中,然后再经过一系列的转账流转后,赃款才真正转移到犯罪分子手中。因此,受骗人在错误认识支配下处分的财物,其流转存在两个阶段,一是被骗钱款转入由犯罪团伙实际控制的他人账户中,二是犯罪团伙成员将上述账户中的钱款取走,这样的两个阶段的存在,导致诈骗正犯行为终了的认定应当以哪一阶段为标准存在分歧[10]。

① 车商指犯罪团伙中专门负责取款的人,是团伙内部分工使用的代称。

黄惠婷[11]认为,取款行为也是诈骗罪实行行为的一部分,因此直到行为人成功取走资金时才实现终局的损害,诈骗犯罪才实质性终了。在最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会②联合发布《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》③发布后,张明楷[12]进一步提出,钱款进入指定账户后并且被害人不能无阻碍地取消转款行为时才能认定是电信网络诈骗的既遂。李勇[13]则指出,银行的冻结止付程序属于追赃挽损,不影响既遂成立的节点,钱款进入行为人控制的账户时诈骗行为就已经既遂。正是由于审判实践中对电信网络诈骗完成形态的认定标准并未统一,导致对于提供银行卡并进行资金转移操作的行为而言,存在帮助信息网络犯罪活动罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪两种定性无法区分的问题。

② 2018年,中国银行业监督管理委员会撤销。

③ 该通知规定,从2016年12月1日起,个人通过银行自助柜员机向非同名账户转账的,转账人在24小时之内,可以取消转账或通过银行止付。

四、电信网络诈骗犯罪的实质性认定标准 (一) 定性的前提:法益侵害的识别针对上面所总结的电信网络诈骗案件罪名适用争议的成因,笔者认为,此类犯罪行为链条不断延伸,不同环节中行为方式的差异将导致不同法益遭受侵害,故而对其侵害法益的确证是对各个环节行为定性的前提。从对司法实践的样态考察来看,电信网络诈骗上下游关联犯罪的罪名极其分散,牵连的相关法益复杂多样。刑事司法概念中的法益回答的是犯罪的本质是什么的问题,通过法益侵害就可以揭示犯罪的本质特征,如果不明确电信网络诈骗犯罪链条中不同阶段的法益侵害,则无法从根源上解决罪名适用的困境。故而,应当以法益为指导,在入罪判断时依据法益解释刑法规定的构成要件,在出罪判断时对符合行为构成的行为进行正当化处理[14]。

如前所述,关于电信网络诈骗犯罪具体法益内容的争议,多数观点主张电信网络诈骗犯罪的同时也侵犯了被害人的信息法益[15]。但笔者认为,并非所有的电信诈骗都依赖于大量个人信息。2022年2月23日发布的《电信网络诈骗治理研究报告(2021年)》显示④,2021年十大诈骗类型排名前三的分别是刷单返利诈骗、杀猪盘诈骗以及贷款、代办信用卡诈骗,合计占比高达62.4%,这三类诈骗不同于冒充型诈骗,并不需要利用个人信息以降低受骗对象的防范心理。还有学者进一步将电信网络诈骗犯罪的信息法益,解释为信息安宁权、信息环境权以及电信资源等多项信息权利性法益[16]。但实际上,各种电信网络诈骗信息充斥着信息空间,人们的信息安宁被侵扰、信息环境被污染、电信资源被浪费等,都可被电信网络公共安全管理秩序法益概括。

④ 电信网络诈骗治理研究报告(2021年).(2022-02-23)[2023-02-24].http://www.360doc.com/document/22/0925/08/39872701_1049264014.shtml。

笔者根据审判实践中的案件情况总结出,电信网络诈骗案件被告人最基本的特征是,主观上表现为非法获取他人财产利益的目的性,客观上则是利用现代通信和网络技术手段,针对不特定多数人发布虚假信息,骗取受害群体的信任,并使其远程交付财产利益。在此过程中,受害人的财产利益和网络公共安全秩序遭到严重侵害,这便是电信网络诈骗犯罪侵犯双重法益的内容,也是对其较普通诈骗处罚更重的本质原因①。详言之,如果利用电信网络实施诈骗行为不符合犯罪对象的不确定性和危害后果的不确定性,因其不涉及对网络公共秩序的侵害,仅侵害被害人的财产法益,故而只能定性为普通诈骗,不在电信网络诈骗犯罪的行列。例如,在“张某诈骗案”②中,被告人张某通过微信添加好友结识了一群东北老乡,建立了“东北爷们”的微信群,假称是深圳市口岸中旅总裁助理,在群里发布可以订购打折机票、代购奢侈品等信息,分别骗取13名被害人共计人民币80余万元。在本案中,张某诈骗的对象限于其认识的东北老乡,且其中几名被害人是张某的同事,行为对象不符合“不特定多数人”要件,影响范围较小,没有侵扰网络社会管理秩序,因此只能认定为普通诈骗,不能按照电信网络诈骗从严处罚。当然,还须注意的是,在上述双重法益中,财产法益才是电信网络诈骗犯罪的主要法益,因此在没有实际造成财产损失的情形下,只能以未遂处理。

① 根据《诈骗刑事案件意见》第二条第六款规定,对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚,在确定量刑起点、基准刑时,一般应就高选择。

② 参见广东省深圳市南山区人民法院(2015)深南法刑初字第1506号刑事判决书。

法益复合性决定了单单以一个诈骗罪是无法完整评价电信网络诈骗行为的。既有的司法解释忽视了电信网络诈骗在行为方式上的特殊性,采用拟制方式将其纳入诈骗罪评价范围内考量,导致司法人员在罪名适用时陷入两难境地:不知是应遵循司法解释规定适用诈骗罪,还是该遵循犯罪构成理论适用其他罪名[17]。基于此,不少学者提出应当增设一个电信网络诈骗罪来规制此类犯罪行为[18-20]。但笔者认为,解决司法适用的难题应当对司法适用本身进行反思,而不是去指责立法的疏漏。正如张明楷教授所言,“法律不是嘲弄的对象”[21]3,针对电信网络诈骗的特殊性问题,我们还是主张通过解释的途径加以解决,从而实现上下游犯罪之间关系的协调性和适用的准确性,最终达到电信网络诈骗及其关联犯罪罪名体系的合理性。进言之,本文以前述司法实践中罪名适用的情况为依据,通过明确电信网络诈骗犯罪上游关联行为是否符合扰乱无线电通讯管理秩序罪、侵犯公民个人信息罪、非法利用信息网络罪和妨害信用卡管理罪的构成要件,以及下游非法转移资金的关联行为是否符合帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的构成要件,为解决上述司法适用的难题提供方案。

(二) 定性的核心:欺骗行为的明确随着通信互联技术的发展和移动支付的广泛使用,利用电信网络侵财的案件频频发生,但这些行为是否统统都能认定为电信网络诈骗,还须根据案情事实及犯罪构成具体分析,判定其是否符合诈骗犯罪的基本构成要件,实践中存在争议的主要是盗窃和开设赌场的行为。

1. 盗窃与诈骗交织的情形盗窃罪和诈骗罪最关键的区分是:盗窃行为中被害人并无处分财产的意思,而诈骗行为中被害人基于错误的认识对自己的财产是自愿交付的。在电信网络诈骗案件中,常常有虚构事实、隐瞒真相手段与窃取手段并用的情形,此时便会出现诈骗罪和盗窃罪的定性争议。例如,在“吴某某等人诈骗案”③中,被告人吴某某等利用伪基站设备发送假冒银行的钓鱼网站短信,虚构积分兑换现金的活动,诱骗他人点击短信内的钓鱼网站链接以获取他人银行卡信息,并提供给上线,由上线以网络消费的方式转走被害人银行账户内资金,一审法院和二审法院分别以信用卡诈骗罪和诈骗罪定罪处罚④。然而,就本案而言,笔者认为行为人尽管有诈骗行为(以虚假积分兑换活动获取行为人的真实银行卡信息),但这些并不涉及处分财产的问题,本案的中心行为是行为人以虚假网络交易的形式划扣被害人资金的行为,而被害人对其资金被扣划处于完全不知情的状态,不管是从秘密窃取还是以和平手段取财的立场来看,这种行为都应构成盗窃罪。因此,若行为人同时实施了秘密窃取手段和欺骗手段,对案件的定性则须进一步明确对被告人最终取得财物起决定性作用的行为手段,此乃案件定性的关键。

③ 参见浙江省瑞安市人民法院(2016)浙0381刑初1539号刑事判决书。

④ 参见浙江省温州市中级人民法院(2017)浙03刑终487号刑事判决书。

2. 开设赌场与诈骗交织的情形虽然开设赌场罪与诈骗罪在行为特征上有着明显的区分,但在实际案件中开设赌场行为和诈骗行为常常相互交织,给定罪带来困惑。对建立赌博网站诱骗他人参赌,并通过技术手段使庄家保持赢盘或删除他人赌博账户,以占有他人钱财的赌博型诈骗,司法实践中存在诈骗罪和开设赌场罪两种不同判决结果①。赌博型诈骗是一种以赌博为名实施的诈骗罪,其表现形式是“通过发布虚假中奖名单等诱骗他人进入具备作弊性质的赌局,通过技术手段控制赌局胜负以骗取他人钱财”[22],此时,大多数被害人均误以为是自己赌运不佳而把钱财当作赌资处分给犯罪分子。而实际上,赌博型诈骗是以非法占有他人财物为目的,诱骗他人参与实际上输赢已定的赌局,这种欺诈行为已经突破了赌博的射幸规制,不属于赌博活动的范畴[23]。因此,对于诱骗他人参与网络赌博的行为,如果赌博行为中不存在欺骗手段,符合开设赌场罪的构成要件的则应认定为开设赌场罪,如果在赌博行为中存在利用技术手段使庄家保持赢盘或删除他人赌博账户以非法占有他人财物的,则应定性为诈骗罪。

① 参见福建省三明市宁化县人民法院(2016)闽0424刑初82号刑事判决书、广东省江门市蓬江区人民法院(2017)粤0703刑初31号刑事判决书。

(三) 帮助行为的定性标准司法实践中,对于电信网络诈骗中提供银行卡等非法转移资金的下游帮助行为的定性,存在诈骗罪共犯,掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪三种情形。例如,在“被告人王某某等诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案”②中,被告人王某某伙同被告人马某、赵某、邓某某、陈某某,帮助他人实施的网络诈骗活动收取银行卡用于刷取流水,公安机关侦查阶段起诉意见中的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪,检察院提起公诉,法院一审、二审判决认定的罪名均是诈骗罪;而被告人马某某因提供银行卡协助转移他人诈骗犯罪的资金被以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。对于为电信网络诈骗提供银行卡等转账帮助的行为,究竟如何定性,须明确以下两个节点:

② 参见辽宁省鞍山市中级人民法院(2022)辽03刑终301号刑事裁定书。

1. 既遂的节点站在理论层面分析电信网络诈骗案件,首先要明确的是,在一般情况下,只要被害人的资金进入诈骗行为人指定的账户,诈骗罪即告既遂。理由在于,此时的被害人已经基于错误认识交付财产,遭受了财产损失,而诈骗分子也实际控制了该笔资金(包括通过他人控制资金的情形),所以无论是按照失控说还是控制说,在既遂的认定上都没有障碍。例外情况是,通过自动柜员机向电信诈骗集团所控制的银行卡账户转账的,被害人可以在24小时内取消转账或通过银行中止支付,此时的被骗资金实际上还在金融机构的保护之中,财产损失并未确定发生。因此,只有当24小时之后,行为人可以确定地控制诈骗所得资金时,诈骗罪才成立既遂。但实践中的情况则复杂得多,诈骗团伙转移资金的方式存在一级卡模式和多级卡模式,二者的区分在于是否需要职业取款人将指定账户中的资金分转到多个下级账户。无论何种模式,根据前述结论,当资金进入指定账户(也即一级账户)且行为人可以无阻碍地取出时,即为既遂。刘宪权等[24]认为,在一级卡模式中,事前提供的银行卡只会被用于收取赃款,其帮助犯的性质很好认定;而在多级卡模式中,事前提供银行卡的,可能被用于收取赃款,也可能只是参与了最后的洗钱环节。此时,提供银行卡行为的“形式介入”和银行卡发挥作用的“实质介入”出现了时间差,由此,应当按照银行卡的实际用途区分帮助犯和赃物犯罪。但实际上,银行卡的实际用途并不能成为提供取款帮助行为性质的决定性标准,当提供银行卡行为具有促成电信网络诈骗实施的现实危险时,就应当被肯定行为的帮助性质,既遂前提供银行卡的,由于具备促成共同不法的实质条件而应被认定为是诈骗共犯或帮助信息网络犯罪活动的行为,至于最终银行卡实际发挥用途的时间,并不影响帮助行为的性质。

2. 共犯成立的节点如前所述,除例外情况需要等待24小时的,只要被害人的资金进入诈骗行为人指定的账户,犯罪即告既遂。接下来仅须讨论共犯在何时成立,即在犯罪既遂后实质性终了前的参与者,能否成立承继的共同正犯。魏静华等[25]提出,在多级卡模式中,诈骗资金进入指定账户(也即一级账户)犯罪即告既遂,但直到帮助取款人转入多个下级银行账户后犯罪才实质性终了,在犯罪既遂后实质性终了前参与取款的,也应当成立电信网络诈骗的帮助犯。但这种观点实际上具有强烈的主观色彩,在此观点下,正犯的认识和意志成为共犯成立的标准,即当正犯在对其犯罪所得确定之前,或者说在其非法占有目的彻底实现之前,帮助者参与正犯的行为的,都成立共犯。这是将主观的超过要素是否实现作为共犯成立的判断标准,明显超出了构成要件的要求[12]。因此,在诈骗既遂后让帮助取款人参与其中的场合,在主观上由于帮助取款人与诈骗行为人不存在事前通谋,客观上也不具备共犯成立的时点,属于事后帮助行为,只能以掩饰、隐瞒犯罪所得罪论处。例如,在“谢某某掩饰、隐瞒犯罪所得案”①中,被害人白某的资金经过上家刘某、池某、肖某等人转手后进入谢某某的账户,谢某某抽取佣金后再将剩余的犯罪所得转入指定账户。本案中,被害人白某的被骗资金进入刘某的账户时,上游的诈骗犯罪即告既遂,被告人谢某某帮助转账的行为属于事后帮助行为,只能成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

① 参见内蒙古自治区根河市人民法院(2021)内0785刑初13号刑事判决书。

综上,以既遂节点为区分标准。诈骗罪共犯(帮助犯)和帮助信息网络犯罪活动罪由于其帮助犯性质,须具有促进犯罪活动实施的效果,因而实施于诈骗罪既遂前;而掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于事后帮助行为,必须是在诈骗行为既遂后。诈骗罪共犯与帮助信息网络犯罪活动罪之间,实际上是“想象竞合”的关系,两罪都要求对被帮助的他人实施的犯罪具有概括性认识[26]。因此,当行为同时满足诈骗罪和帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件时,按照《刑法》第二百八十七条之二第三款的规定,依照处罚较重的规定定罪处罚。

五、建构电信网络诈骗关联罪名的认定规则电信网络诈骗犯罪不仅必须依托现代通信技术“广撒网”,扩大被害人的范围,在资金转移方面还需借助于银行卡、移动支付等金融手段[27]。在实践中的案件常常由于诈骗行为复杂、环节众多,在客观上可能会符合不同罪名的构成要件,因此产生竞合。那么法院在审理案件时,对各被告人的行为应当如何定性就成了一个棘手的问题。遵循前述认定标准,可建立起一套关于电信网络诈骗关联罪名的认定规则。

(一) 扰乱无线电通讯管理秩序罪根据《诈骗刑事案件意见》第三条第一款的规定,对于在实施电信网络诈骗活动中,非法使用“伪基站”“黑广播”,干扰无线电通讯秩序,同时构成扰乱无线电通讯管理秩序罪和诈骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。通说认为,因二者之间存在手段与目的的牵连关系[28],故而应当择一重罪处断。笔者对此理由持反对态度。实际上,利用伪基站发送诈骗短信的行为本身就是“行骗”的过程,只是在此过程中,行为人借助了非法的高科技手段,但其本质上仍只有一个欺骗行为,并不存在成立牵连犯所要求的数个行为,因而只能认定是一行为触犯数罪的想象竞合[29]。

在具体处理上,陈洪兵[30]以是否具有导致被害人转款的紧迫现实危险为标准,将为实施电信网络诈骗而严重干扰无线电通讯秩序的行为,区分为电信网络诈骗的预备行为和实行行为,前者成立扰乱无线电通讯管理秩序罪、非法利用信息网络罪、诈骗罪(预备犯)的想象竞合,后者成立诈骗罪[30]。但在实践中,这种区分标准缺乏可操作性。首先,对转款的紧迫现实危险的判断标准难以明确,并且由于各被害人认知水平不同,会造成不同受害者感知的危险紧迫性也不同的情况;其次,如果认为利用伪基站发送诈骗短信的行为本身就是“行骗”的过程,那么该行为就只能被认为是诈骗的实行行为。综上,为实施电信网络诈骗而扰乱无线电通讯管理秩序的行为,同时触犯诈骗罪和扰乱无线电通讯管理秩序罪的,是想象竞合犯,在实践中往往是按照处罚更重的诈骗罪处理②,并且应当按照电信网络诈骗从严处罚,才能完整评价该行为所侵犯的电信网络管理秩序法益和财产法益。

② 如“丁某某诈骗案”,参见辽宁省沈阳市中级人民法院(2017)辽01刑终11号刑事判决书。

(二) 侵犯公民个人信息罪关于非法获取公民个人信息后使用上述信息实施电信网络诈骗的,司法实践中通常是按照诈骗罪和侵犯公民个人信息罪数罪并罚处理③,但学理上有观点认为二行为之间存在牵连关系,因此数罪并罚的依据并不充分。例如,高铭暄[31]认为,非法获取公民个人信息与电信网络诈骗之间具有手段与目的的牵连关系,司法机关基于在网络时代信息安全风险的考量,必须从源头上遏制利用公民个人信息实施的各种犯罪,从而对此类行为例外规定了并罚处理的规则。但笔者认为,这样的观点对处理结论并没有实质性意义,因为其一方面认为二行为之间具有牵连关系,另一方面又认为应当例外地适用数罪并罚。既然司法解释将该行为规定为数罪并罚,则完全没有必要再去考虑二者是否存在牵连关系,毕竟从罪数理论出发,数行为理当数罪并罚,只有这样才不会遗漏对行为的评价。

③ 如“封某某诈骗、非法获取公民个人信息案”,参见湖南省衡阳市中级人民法院(2021)湘04刑终2号刑事裁定书。

当然,关于《诈骗刑事案件意见》第三条第二款规定内容,是否可以运用牵连犯理论予以理解,理论上同样存在分歧。日常生活中,人们实施数个行为通常具有手段与目的、原因与结果的牵连关系,仅因为这些行为触犯的罪名之间具有牵连关系就按一罪论处,实属有罪当罚而不罚[32]。即使某种犯罪行为是另外一个犯罪行为的手段或原因,其不法性也依然存在,此时不进行并罚则违背了全面评价原则。牵连犯的理论是从主客观统一的角度出发,认为牵连犯只存在一个犯罪动机,因而主观方面的恶性较独立数罪小,且客观行为之间联系紧密形成一个整体,减弱了社会危害性,所以不并罚[33]681。实际上,以此为刑罚优惠的理由从根本上混淆了犯罪动机和犯罪故意,一个犯罪动机项下存在的多个犯罪故意,支配着多个危害行为,多个危害行为侵犯数个不同法益,对此仅按照一罪处罚的规定有悖罪刑相当原则。网络犯罪已形成产业化运作模式,个人信息泄露是网络犯罪猖獗的源头之一,专门获取公民个人信息的犯罪团伙为各种网络犯罪提供便利。犯罪分子窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息后,再使用该信息实施电信网络诈骗犯罪的,前后两个行为应当独立评价。因此,非法获取公民个人信息后,又利用该信息实施电信网络诈骗犯罪,同时构成侵犯公民个人信息罪和诈骗罪的,应当数罪并罚,只有这样才能充分保护受到侵犯的财产法益、网络公共秩序法益以及公民个人信息法益。当然,如果非法获取公民个人信息后又提供给他人用于电信诈骗的,依据犯罪分子主观上是否明知从而确定其是否构成共同犯罪。若构成共同犯罪,则按照诈骗罪(共犯)和侵犯公民个人信息罪数罪并罚;反之则以侵犯公民个人信息罪一罪论处。

(三) 非法利用信息网络罪关于非法利用信息网络后实施电信网络诈骗的,按照《诈骗刑事案件意见》第三条第七款的规定,应当依照处罚较重的规定处罚。但是也有学者认为,只要利用信息网络发布违法犯罪信息的行为本身达到情节严重的程度,就成立非法利用信息网络罪,而后本人或者他人利用这些信息进一步实施了其他犯罪,则超出了本罪的范畴而可能数罪并罚[30]。笔者不赞成这样的观点。立法者设立非法利用信息网络罪的目的是强化对网络秩序法益的保护,同时考虑到预备犯原则上不处罚这一立法宗旨,因此将原本属于某一网络犯罪的预备行为予以独立成罪,理论上称之为“预备行为的实行化”。但从行为理论的本质出发,其仍属于预备行为而非实行行为。如果行为人后续利用这些信息又实施其他相关犯罪,本质上应当视为实施其他犯罪的手段行为或原因行为,与预备犯“为实施犯罪,准备工具、制造条件”之规定极为相似,同时又与其他犯罪具有明显的牵连关系。因此,无论基于何种理由,都没有数罪并罚的道理。

此外,非法利用信息网络罪的行为方式表现为“设立用于实施诈骗等违法犯罪活动的网站、通讯群组或为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息”,与帮助信息网络罪犯罪活动罪的行为方式之一“明知他人利用信息网络实施犯罪为其犯罪提供广告推广的帮助”之间存在法条竞合,由于帮助信息网络犯罪活动罪还包括为他人利用信息网络犯罪提供技术支持和支付结算帮助,因而宜认定非法利用信息网络罪是特别法条,应优先适用。例如,在“谭某某等非法利用信息网络案”①中,被告人谭某某等人为获取非法利益,商定在网络上从事为他人发送“刷单获取佣金”的诈骗信息业务,被以非法利用信息网络罪定罪处罚。最高人民法院指出,本案明确行为人明知上家的“刷单广告”是从事诈骗的行为,仍以非法获利为目的,为其犯罪提供信息发布等帮助,且情节严重,已经构成非法利用信息网络罪。

① 谭某某、张某等非法利用信息网络案.(2019-12-04)[2021-03-01].https://www.chinacourt.org/article/detail/2019/12/id/4704684.shtml。

因此,在实践中,对非法利用信息网络后实施电信网络诈骗行为的定性,应当按照为“为自己”实施犯罪而非法利用信息网络和“为他人”实施犯罪而非法利用信息网络两种情形区分处罚规则①。为自己后续实施犯罪行为而非法利用信息网络的情况,应依吸收犯理论定为一罪;只有为他人实施犯罪行为而非法利用信息网络的,才成立帮助信息网络犯罪活动罪与非法利用信息网络罪的法条竞合,优先适用特别法条,以非法利用信息网络罪定罪处罚。

① 马春辉.非法利用信息网络罪的应然理解与适用.上海市法学会.上海市法学会案例法研究会文集, 2020:64-65。

(四) 妨害信用卡管理罪结合电信网络诈骗犯罪案件的审判实践情况来看,犯罪分子为了顺利收款取款,大多数案件几乎都涉及信用卡的使用。同时,为了隐匿身份,犯罪分子通常大批量收买他人信用卡进行资金流转。但实际上,案件破获时并非所有信用卡都被实际用于诈骗活动,那么行为人在触犯诈骗罪的同时,其他行为是否还构成妨害信用卡管理罪?对此,实践中存在不同认识。如在“陈某某诈骗、妨害信用卡管理案”②中,被告人陈某某从网上购买户名为“彭某2”“刘某2”“陈某3”“甄某”“田某”等人的银行卡用于实施诈骗,公诉机关分别以妨害信用卡管理罪和诈骗罪提起公诉,并认为陈某某一人犯数罪应当予以并罚。南通市通州区人民法院则认为陈某某购买银行卡是基于实施诈骗犯罪而采取的一种手段,其主观目的是继续实施网络诈骗,其在犯罪过程中使用了户名为“甄某”“田某”的银行卡,两者存在牵连关系,对被告人陈某某应以诈骗罪定罪处罚,但对于被告人陈某某是否实际使用剩余银行卡判决中并未载明。

② 参见江苏省南通市通州区人民法院(2017)苏0612刑初767号刑事判决书。

综上,对于非法持有大量信用卡后又从事电信网络诈骗犯罪活动的行为定性,本文采用如下方案:首先,有证据证明非法持有的他人信用卡系用于实施电信网络诈骗的,因行为人实施了数个犯罪行为触犯了不同罪名,且不同罪名之间不具有牵连关系,从而应当以妨害信用卡管理罪和诈骗罪数罪并罚。其次,行为人非法持有的非本人信用卡,虽缺乏证据证明该信用卡系从事电信网络诈骗犯罪,但符合妨害信用卡管理罪的构成要件的,应当认定为妨害信用卡管理罪一罪。再次,行为人持有的大量本人信用卡,能够证明被用于实施电信网络诈骗犯罪活动的,成立诈骗罪;证据不足的,根据罪刑法定原则不作为犯罪处理。

六、结语由于电信网络诈骗的犯罪手段具有特殊性,通常存在多个行为环节,涉及不同类型的犯罪团伙,使得电信诈骗往往伴随侵犯公民个人信息犯罪、扰乱无线电通讯管理秩序犯罪、妨害信用卡管理犯罪等上下游关联犯罪。司法实践表明,电信网络诈骗犯罪的各个环节有着千丝万缕的联系,如果只针对整个犯罪链条中的某一环节进行打击可能收效甚微,而且其在遭受打击后往往会借助其他环节死灰复燃。只有立足于全链条的打击,才有可能真正实现对犯罪的有效惩治。但从审判实践情况来看,同时针对电信网络诈骗上下游犯罪定罪处罚的较少,相关罪名之间的关系还存在较大争议,需要对电信网络诈骗犯罪与常见的关联犯罪的竞合的处罚规则作更加明确、合理、有效的进一步规定。从实证角度考察电信网络诈骗犯罪罪名认定在司法实践中存在的问题,有利于对症下药,从根本上化解电信网络诈骗罪名群内部认定混乱的局面,构建出一套电信网络诈骗罪名认定的合理规则,有效提升刑法治理和打击电信网络诈骗犯罪的社会效果。

| [1] |

吴加明. "电信网络诈骗"的概念界定与立法运用[J]. 学海, 2021(3): 183-190. DOI:10.3969/j.issn.1001-9790.2021.03.023 |

| [2] |

合肥市庐阳区人民检察院课题组, 晏维友, 张朝东, 等. 信息时代诈骗犯罪防治及立法思考[J]. 中国检察官, 2019, 21(15): 47-50. |

| [3] |

方彬微. 电信网络诈骗的定性[J]. 人民司法(案例), 2018(2): 60-62. |

| [4] |

薛美琴. 电信网络诈骗犯罪司法适用疑难问题研究[J]. 人民司法(案例), 2017, 61(14): 18-23. |

| [5] |

罗文华, 程家兴, 尹乾坤, 等. 电信网络诈骗罪名体系中的证据问题——以7种罪名135个案例为样本[J]. 中国刑警学院学报, 2020, 38(6): 76-82. |

| [6] |

贾佳. 以诈骗罪规制电信网络诈骗行为的困境及解决路径[J]. 湖北警官学院学报, 2022, 35(1): 74-81. |

| [7] |

殷阿吉. 电信诈骗犯罪的刑法规制研究[D]. 北京: 中国人民公安大学, 2019.

|

| [8] |

李铁, 远桂宝. 网络诈骗犯罪的司法认定难题探解[J]. 犯罪研究, 2020, 40(1): 49-55. |

| [9] |

王志祥, 韩雪. 论诈骗罪基本犯的未遂形态[J]. 法治研究, 2012, 6(7): 61-72. |

| [10] |

黎宏. 电信诈骗中的若干难点问题解析[J]. 法学, 2017, 62(5): 166-180. |

| [11] |

黄惠婷. 帮助犯之参与时点[J]. 台湾法学杂志, 2009, 2(3): 127-132. |

| [12] |

张明楷. 电信诈骗取款人的刑事责任[J]. 政治与法律, 2019, 38(3): 35-47. |

| [13] |

李勇. 运用共犯理论区分电信网络诈骗犯罪责任[N]. 检察日报, 2017-04-23(03).

|

| [14] |

刘孝敏. 法益的体系性位置与功能[J]. 法学研究, 2007(1): 74-83. |

| [15] |

田腾飞. 电信诈骗犯罪的刑法规制与防范[J]. 公民与法(法学版), 2015, 7(3): 6-9, 13. |

| [16] |

葛磊. 电信诈骗罪立法问题研究[J]. 河北法学, 2012, 30(2): 107-112. |

| [17] |

高尚宇. 电信网络诈骗独立成罪问题探析[J]. 财经法学, 2018, 4(1): 135-147. |

| [18] |

刘爱娇. 电信诈骗罪立法问题研究[J]. 云南大学学报(法学版), 2013, 26(6): 111-113. |

| [19] |

陈增明, 陈锦然, 刘欣然. 信息化背景下财产诈骗犯罪的实证分析——基于法经济学与社会学的双重视角[J]. 东南学术, 2015(1): 98-106. |

| [20] |

蔡卫宁. 通讯网络诈骗犯罪侦防对策研究[J]. 江苏警官学院学报, 2015, 30(6): 47-52. |

| [21] |

张明楷. 刑法格言的展开[M]. 3版. 北京: 法律出版社, 2013.

|

| [22] |

刘黎明, 周达銳. 网络赌博诈骗行为的打防对策研究[J]. 北京警察学院学报, 2020, 33(2): 85-91. |

| [23] |

蒋敏, 蒋军. 诱赌后使用欺诈手段操控赌局构成诈骗罪[J]. 人民司法, 2010, 54(4): 4-8. |

| [24] |

刘宪权, 魏彤. 电信诈骗"外围"帮助行为的刑法定性[J]. 犯罪研究, 2022, 42(4): 2-15. |

| [25] |

魏静华, 陆旭. 电信网络诈骗共同犯罪疑难问题探析[J]. 中国检察官, 2018(6): 20-24. |

| [26] |

张明楷. 论"依照处罚较重的规定定罪处罚"[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2022, 40(2): 59-73. |

| [27] |

张新宝, 葛鑫. 基于个人信息保护的电信诈骗综合治理研究[J]. 中共中央党校学报, 2016, 20(5): 42-49. |

| [28] |

吴沈括, 谢君泽. 电信网络诈骗防治视野下伪基站犯罪治理[J]. 国家检察官学院学报, 2017, 25(6): 50-66, 170. |

| [29] |

刘纯燕. 电信网络诈骗犯罪的若干罪数问题研究[J]. 贵州警察学院学报, 2022, 35(3): 113-121. |

| [30] |

陈洪兵. 非法利用信息网络罪"活"而不"泛"的解释论思考[J]. 青海社会科学, 2021, 42(1): 161-169. |

| [31] |

高铭暄. 论中国大陆(内地)电信网络诈骗的司法应对[J]. 警学研究, 2019, 34(2): 5-14, 2. |

| [32] |

邵维国. 我国的牵连犯是刑法分则和司法解释规定的一罪[J]. 法治社会, 2021, 6(3): 101-116. |

| [33] |

马克昌. 犯罪通论[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1999.

|

2024, Vol. 26

2024, Vol. 26