随着市场经济法治建设的深入,我国逐步建构起以《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)和《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》为支柱的竞争法律体系,前者保障市场竞争之自由而后者侧重市场竞争之正当。不同竞争法律规范在适用对象上理应是泾渭分明的,但受制于文本规范的模糊和现实竞争行为的复杂,理论中常出现不同竞争法律规范调整相同行为的现象,2022年11月公布的《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》更是增设数种与《反垄断法》相似的行为类型①,实践中也出现同一商业行为存在两个以上竞争法律规范竞相评价的现象。譬如,国家市场监督管理总局依据《反垄断法》对美团“二选一”行为予以处罚之前,地方市场监督管理局曾多次通过《反不正当竞争法》对相同主体的同一行为予以处罚②。同一行为在《反不正当竞争法》的基础上再次适用《反垄断法》,隐含逻辑是前法尚不足以完全保护竞争法益,但问题在于双法并行又是否重复或过度保护竞争法益。具体而言,在同一行为同时满足多个竞争法律规范构成要件时,执法机构面临两个递进的适法疑题:一是适用何种法律对违法行为予以定性,可选的方案是择一适用或者同时适用;二是违法行为应如何量罚,择一适用中是重法直接吸收轻法,还是在重法罚则幅度内从重处罚,同时适用下各行各法是否违背“一事不再罚”的基本法理。

① 《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》第十三条至第二十一条。

② 国家市场监督管理总局国市监处〔2021〕74号行政处罚决定书、浙江省金华市工商行政管理局金市监稽字〔2017〕22号行政处罚决定书、四川省通江县市场监督管理局通市监管罚字〔2019〕3037号行政处罚决定书。

上述分歧的根源在于我国目前竞争法中缺失竞合理论的制度供给,致使执法机构在竞争法律规范交叉地带的适法过程中存在大量自由裁量空间,进而出现同案不同判或者重复制裁。作为释明法律规范竞合现象以及法律适用规则的方法论,竞合理论长期是民法、刑法和行政法学界聚讼纷纭的焦点话题[1-3],相比之下,竞争法学界乃至经济法学界对法律规范竞合理论缺乏系统研究和争鸣。国内零星文献主要分为两类:一类从理论层面探讨《反垄断法》与《反不正当竞争法》的应然异同关系[4];另一类从实践层面结合具体行为类型探讨实然竞合规则,有学者以“二选一”为例,从违法程度轻重视角指出违法性更严重的垄断行为吸收违法性相对偏轻的不正当竞争行为,两部法律不应同时适用[5];还有学者以“恶意不兼容”为例,立足法益保护视角指出《反垄断法》第二十二条与《反不正当竞争法》第十二条构成法条竞合和想象竞合,因而优先适用《反垄断法》而《反不正当竞争法》起有限补充作用[6]。

既有研究围绕具体行为予以判断而未建构起统一竞合理论,具体存在三个问题:一是应然层面的理论逻辑自洽无法满足个案实施中出现竞争法律规范竞合后的实然适法规则需求;二是不同竞争法律规范拥有不同的法益基础,法律适用规则既要遵从违法事实不重复评价,也要使受损害的法益得到全面充分救济,而行为违法性视角欠缺对后者的应有关注;三是对不同竞争法律规范的法益结构认识不清致使竞合类型判断存在误差,两个法律规范不可能同时构成想象竞合和法条竞合,法益保护分析与法律适用规则之间也存在逻辑链条断裂。鉴于此,本文第二部分先行论述竞争法律规范竞合的法理基础与类型标准,第三部分深入剖析《反垄断法》与《反不正当竞争法》的复合法益结构,指出两部法律构成法条竞合而非想象竞合。第四部分具体建构竞合认定标准和竞合处断规则。需要说明的是,本文研究对象主要针对竞争执法而不涉及竞争司法,原因在于我国主要由行政机关承担反垄断和反不正当竞争执法职责,在法律规范竞合的场景下,竞争司法的代表性相对较弱且与竞争执法存在差异①。

① 在竞争司法中,原告通常会选择以《反垄断法》为请求权基础主张诉讼请求,而以《反不正当竞争法》为请求权基础作为预备性诉讼请求,如果以《反垄断法》为基础的先位诉讼请求获得法院认可,则预备性诉讼请求不进入审理程序,如果先位诉讼请求不成立,则法院继续审理以《反不正当竞争法》为基础的预备性诉讼请求。关于预备性诉讼请求的描述,参见中华人民共和国最高人民法院民事裁定书,(2019)最高法民申1016号。

二、竞争法律规范竞合的法理基础与类型标准竞争法律规范竞合是分立式竞争立法模式必然出现的法律现象,欲明晰其法律适用规则,绕不开对法律规范竞合的生成机理与理论基础等本源性问题的回答。

(一) 基本内涵:一行为与多规范的适法选择“竞合”并非汉语中的原生词汇,而是由德语Konkurrenz意译的合成词汇,含有“竞相符合”“竞相适用”之意[7]325,竞争法律规范竞合本质上是同一行为受到两个以上竞争法律规范评价并均有适用的可能性,执法者需要从中选择最优法律规范(组合)的现象。由概念可进一步总结出竞争法律规范竞合的双层判断标准:其一,特定行为的存在是竞争法律规范竞合的前提。静态的法律规范原则上不会发生竞合,只有当行为被涵摄至多个法律规范时,产生的竞合才有实际意义。譬如,《反垄断法》第二十二条滥用市场支配地位与《反不正当竞争法》第十二条互联网专条,在“二选一”“恶意不兼容”“封禁”等具体行为上交汇方能引发竞合。其二,同一行为同时满足两个以上竞争法律规范的构成要件是竞争法律规范竞合的关键。竞合理论欲解决的问题是多个法律规范共同调整同一行为的既定事实状态,而不涉及单独法律规范评价该行为适格与否。比如,虚假宣传行为可能符合《反不正当竞争法》第八条的构成要件,但绝不会符合任何反垄断法律规范的构成要件,自然也不会构成法律规范竞合。再如,前述美团“二选一”行为事实上同时满足《反垄断法》第二十二条和《反不正当竞争法》第十二条的构成要件,此时的适法选择才是竞合理论所关注的对象。

(二) 法理基础:禁止重复评价和充分评价原则在竞争法律规范竞合的场景中,法的正义性要求执法机构对违法行为给予相适应的法律评价。违反竞争法的本质是侵害竞争法益,竞争法律规范的适用既要防止受损害的竞争法益未得到完整救济(评价不足),也要防止其得到重复救济(评价过当),即禁止重复评价与全面评价原则构成竞合理论的实质基础[8]。禁止重复评价原则要求竞争法律规范不得对同一行为事实给予两次以上的价值判断,防止科以行为人双重责任。全面评价原则要求竞争法律规范能够充分评价行为的不法性,给予受害者完整救济。两项基本原则为竞争法律规范竞合下的适法规则构筑起边界:其一,当违法行为侵害的竞争法益能够被任一法律规范完整评价时,执法机构直接适用该规范即可,若同时适用则构成重复评价;其二,如若违法行为侵害的竞争法益不能被单个法律规范完整评价,此时禁止重复评价与全面评价原则存在潜在的冲突,即同时适用导致法律规范交叉部分的违法要素被重复评价,以及择一适用导致法律规范非交叉部分未得到评价。为避免上述冲突,通常将两个法律规范视为一个整体同时定性,但在量罚规则上不科以双重处罚[9],即形式上违反数法, 但实质上仅以一法处断。

(三) 类型标准:想象竞合与法条竞合想象竞合和法条竞合是法律规范竞合中最重要的分类,前者是指一个行为违反数个法律规范并侵害数个法益,必须列明所有法律规范方能完整评价法益侵害事实(一行为数法一罚),后者是指一个行为违反数个法律规范, 但规范构成要件之间存在交叉或包容的逻辑关系,适用其中一个法律规范能够完整评价行为造成的法益侵害事实(一行为一法一罚)。两者的区分意义在于想象竞合中行为违反的法律规范必须在处罚决定书中明确列明,适用“从一重处断”原则且量罚必须高于轻法的最低标准,法条竞合中被排除的法律规范不出现在处罚决定书中,适用“特别法优于一般法”或者“重法优于轻法”原则[10]。两者的区分标准通常采取形式标准与实质标准相结合的方法[11]。形式上两个法律规范构成要件之间存在包容或交叉关系,一般成立可推翻的法条竞合。比如,《反垄断法》第二十二条规定“拒绝与交易相对人进行交易”与《反不正当竞争法》第十二条规定“恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容”存在行为要件上的交叉关系,成立可推翻的法条竞合。实质上,法条竞合还要求两个法律规范具有法益同一性和违法评价包容性,当一个行为侵害两个法律规范的保护法益(如上述两个法条保护的竞争法益不同)或者任何一个法律规范不能充分全面评价行为的违法性内容(如所适用的法条罚则较轻),即使符合形式标准也只能认为是想象竞合。实质标准的判断依赖于法律规范的法益结构以及具体案件中法益侵害事实。

三、竞争法律规范竞合的法益解构与类型归属竞争法律规范具有不同的竞争法益结构,厘清竞争法律规范的法益结构是竞合类型识别的前提,也是法律适用中定性量罚的基础。

(一) 竞争法律规范竞合的本源:复合法益中的交叉地带竞争法律规范所欲保护的竞争法益不尽相同且存在位阶差异,但也在公私法益融合中形成映射关系,最终呈现各有侧重但局部竞合的复合法益结构。

1. 竞争法益分离:存在保护与质量保护竞争法益是指市场主体在竞争博弈中形成的合乎价值判断且受竞争法律规范保护的利益,具体可从整体和局部两个层面予以细分:一是以宏观竞争秩序表征的社会公共利益;二是以微观特定主体表征的私人利益。前者关注竞争存在与否(量的概念),侧重维护市场竞争的总体状况而无意偏爱特定的企业,后者关注竞争质量高低(质的概念),基于个案判断竞争行为是否合乎商业伦理以及有无道德上的可非难性,进而保护受不正当竞争行为损害的善意主体利益。

反垄断法与反不正当竞争法在此基础上各自发展出差异化的法益结构,反垄断法保护竞争的程度或强度而反不正当竞争法保护竞争的品质[12]7。具言之,其一,价值取向。反垄断法致力于竞争的存在保护并保障企业自由参与市场竞争,反不正当竞争法致力于竞争的质量保护并以维护商业伦理和公平竞争为己任。其二,调整对象。反垄断法的适用前提是有能力影响市场整体竞争态势的大型垄断企业,规制其利用市场力量排挤竞争者或剥削相对人以及通过卡特尔谋求市场控制的垄断行为。反不正当竞争法主要调整中小企业有悖于善良风俗或者商业道德的不正当竞争行为(如虚假宣传、商业诋毁等)。其三,法律属性。传统上反垄断法因维护社会公共利益而被视为公法,肇始于侵权行为法的反不正当竞争法从历史渊源上是私法在竞争领域的延伸和专门化,保护被不正当竞争行为侵害的诚信经营者的合法权益。其四,实施机制。反垄断法在大陆法系国家依赖公共实施即运用政府机构发现并制裁垄断者,传统反不正当竞争法通常遵循私法领域“不告不理”原则,由受损害者或相关利益方提起民事诉讼来实现权益救济。

2. 公私法益融合:反垄断法对反不正当竞争法的价值投射近代法律演变的趋势是公法和私法的相互渗透与融合[13],反垄断法与反不正当竞争法也在法益融合中紧密联系,其中反垄断法对反不正当竞争法的价值投射尤为明显。反不正当竞争法从侵权法的私益保护向经济法的公益保护的转变被视为其现代化的标志之一[14],除未注册商标、商业秘密等具体商业成果仍延续传统私益保护路径外,虚假宣传、商业诋毁以及未列举的不正当竞争行为等违法性判断标准逐渐脱离道德伦理而纳入原本属于反垄断法的消费者利益和竞争秩序,即不特定的消费者受经营者行为的扭曲而作出非理性决策,致使经营者不合理地获取竞争优势并足以扰乱市场竞争秩序。质言之,反不正当竞争法在个体权益的基础上扩大不特定对象的法益范围,呈现私法公法化的发展趋势。

反垄断法与反不正当竞争法的融合是多重因素协同作用的结果。第一,消费者运动的浪潮。随着经济社会化带来的经营者和消费者的身份分立以及消费者面对经营者结构性弱势地位的凸显,工业化国家在20世纪60年代大范围爆发消费者运动,侵权法视角下的不正当竞争之诉受制于个体思维而无法保护不特定消费者的利益[15],以消费者福利衡量经济效率的反垄断法受制于宏观属性而无法满足中微观的消费者诉求,于是反不正当竞争法逐渐强化其社会法属性,消费者利益愈加受到该法的关注。譬如,2004年德国《反不正当竞争法》在立法目标中引入消费者利益,直接损害消费者利益的不正当竞争行为被纳入该法规范体系[16]。

第二,动态竞争观的盛行。早期反不正当竞争法带有浓厚的保护主义和管制倾向,所预设的是稳定保守社会生产方式下的静态祥和图景[17],但近现代社会转型带来的技术创新和模式创新打破理想式的和谐图景,干扰与反干扰以及破坏与反破坏充斥社会化大生产,恪守竞争者利益的传统反不正当竞争法经常反映出对竞争损害的夸大担忧并发展出过度保护性规则[18]10,对弱势者的过度偏爱反而挫伤整体市场竞争活力,背离对抗式竞争的市场理念。正因如此,反不正当竞争法所关注的竞争者利益上升至竞争自由是否受到足以扰乱竞争秩序的“显著损害”,竞争者保护到竞争秩序保护也拉近反不正当竞争法与反垄断法的距离。

第三,法经济学的兴起。随着芝加哥学派将经济效率纳入竞争分析成为主流范式,反不正当竞争法与反垄断法在分析标准上更趋统一,在内容和形式上实现竞争法的深度融合。2015年美国联邦贸易委员会发布《关于〈联邦贸易委员会法〉第五条的执法原则声明》,明确指出该法(不公平竞争行为)遵循反垄断法所依据的公共政策(即促进消费者福利),并在类似于合理原则框架下评估相关行为对竞争或竞争过程造成的损害,同时考虑相关的效率促进和商业理由[19]。

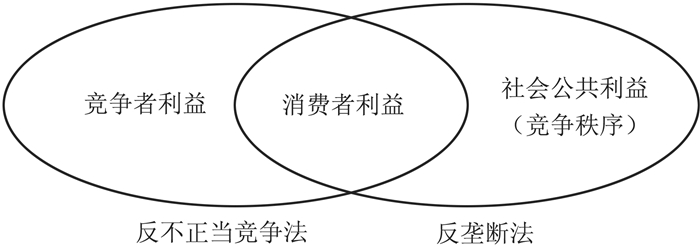

3. 复合法益结构:反垄断法的双层法益与反不正当竞争法的三重法益竞争法益根据主体标准可类型为竞争者利益、消费者利益以及竞争秩序表征的社会公众利益,竞争法律规范在历史动态演化中形塑各自独特的法益结构,单元法益到复合法益的演变路径也意味着规范间必然出现法益重叠的现象。

第一,反垄断法中消费者利益和社会公共利益(竞争秩序)的双层法益结构。《反垄断法》第一条“维护消费者利益和社会公共利益”是双层法益结构的规范依据。从历史源流来看,反垄断法是市场经济进入垄断资本主义阶段的产物,从个体本位的传统民商法理念转型为社会本位的经济法理念,所调整的是超越个体竞争关系的整体市场竞争关系,通过制裁垄断行为来营造自由竞争秩序,最终目标自然是保护超个人法益的社会公共利益。消费者利益(福利)在反垄断经济学中通常作为垄断行为违法性的判断标准,原因在于竞争损害很大程度上表现为降低消费者福利或限制消费者选择[20],因而反垄断法的实施能够间接提高整体消费者保护水平,并在具体个案中直接保护受垄断行为损害的消费者群体。值得说明的是,“保护竞争(秩序)而不保护竞争者”的理念已经被反垄断法学界奉为圭臬,反垄断法对竞争的关注关键是看竞争秩序是否受到显著损害,即排除相关市场整体的有效竞争,而非单个或少数特定竞争者的私益,竞争者无法要求反垄断法像反不正当竞争法一样直接保护其市场地位、顾客来源或盈利机会免受垄断者的合法“侵害”。因此,反垄断法不直接保护竞争者利益。

第二,反不正当竞争法中竞争者利益、消费者利益和社会公共利益(竞争秩序)的三重法益结构。《反不正当竞争法》第二条“扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益”是三重法益结构的规范依据。前述反不正当竞争法的法益发展史清晰表明竞争者利益始终是该法直接关注的基点,只是在法益解释上朝着容忍市场主体更大积极自由的方向演进,越来越放松对不公平竞争行为的阻止力度,竞争者损害的发生不再当然构成不正当竞争,而是必须达到足以扰乱竞争秩序的“显著损害”程度[21]。除未注册商标、商业秘密等具体商业成果仍延续接近专有权保护的竞争者利益路径外,竞争者利益与竞争秩序表征的社会公共利益在商业模式、竞争优势和平台生态等抽象商业关系上呈现某种程度的趋同。消费者利益则是更多作为不正当竞争行为认定的考量因素,即消费者受到经营者行为的实质性扭曲,导致其作出非理性决定,进而损害竞争者利益和竞争秩序。在此意义上,消费者利益在反不正当竞争法中的定位类似于反垄断法,通过法律实施间接提高整体消费者保护水平,并在具体个案中直接保护受不正当竞争行为损害的消费者群体。由此可见,反不正当竞争法的法益发展史实质上是法益“叠加”而非法益“替代”的过程,立足于竞争者利益保护的同时兼顾承担保护消费者利益以及社会公共利益(竞争秩序)的任务。

(二) 竞争法律规范竞合的甄别:同类法益与法益同一通过解构反垄断法与反不正当竞争法的复合法益结构可以看出,两法在消费者利益保护上具有一致性,但竞合类型归属仍需审视竞争秩序是否可以还原成竞争者利益,以及两法所保护的社会公共利益(竞争秩序)是否完全相同。

1. 竞争秩序的性质:可还原性反垄断法保护的竞争秩序与反不正当竞争法保护的竞争者利益虽不属于同类法益,但不能断然否认两法之间的法益同一性,原因在于不属于同类法益的个人法益和超个人法益之间的潜在还原关系为法益同一性提供可能。如若竞争秩序表征的社会公共利益可还原成竞争者表征的私人利益,那么反垄断法保护的竞争秩序依然能够完整评价反不正当竞争法保护的竞争者利益。事实上,竞争法语境下的竞争秩序是包括全体经营者(竞争者)和消费者在内的全体市场参与者相互关联互动后的结果,并且竞争利益是为全体成员所共享[22],保护竞争的同时亦是对竞争者的保护。反垄断法“保护竞争而不保护竞争者”指的是仅在局部或者个案中损害竞争者利益,而未损害甚至提升社会整体福利的行为不违反反垄断法,不能反向推导出竞争者无法从反垄断法规制损害社会整体福利的行为中受益。

首先,在价值理念上,反垄断法“保护竞争而不保护竞争者”是从违法判断标准层面而言,实践中大致存在损害竞争者但不损害竞争(如对市场份额极小的个别竞争者实施不兼容行为)以及损害竞争必然损害竞争者(如对多数或全部竞争者实施不兼容行为)两类情形,前者不受反垄断法调整意味着竞争者无法得到保护,但后者受反垄断法调整意味着对竞争的保护也是对竞争者的保护。这表明反垄断法虽无法完整保护竞争者利益,但在其调整范围内无疑是对竞争者的保护,只是此处的竞争者利益是与竞争秩序紧密联系的“量更广”的利益形态。

其次,在法理基础上,任何抽象法益(国家法益和社会法益)都需要众多具体法益(个人法益)予以支撑,抽象法益的实现需要通过对具体权利主体的保护和对具体义务主体施加强制力来实现。抽象法益并不能超越具体法益而存在,而是必须与具体法益相关的间接保护,即抽象法益仅属于保护法益的方法概念,借由对抽象法益的保护而加深加广对具体法益的保护[23]。区别于反不正当竞争法“从个人到整体”的“原子主义”保护路径,反垄断法遵循“从整体到个人”的“整体主义”保护路径[24],以宏观市场竞争秩序为直接的切入点和保护对象,但无论是个体竞争者还是群体竞争者最终均可以从自由竞争秩序中间接受益。

最后,在具体制度上,反垄断法禁止的垄断协议和滥用市场支配地位行为不仅扭曲市场竞争秩序,而且严重损害竞争者和消费者的合法权益。前者使得未参与垄断协议的其他竞争者难以与作为整体的经营者展开竞争,后者中的剥削性行为直接损害上下游竞争者利益,而排他性行为排挤竞争对手或阻碍潜在竞争者进入相关市场,反垄断法的实施在保护竞争的同时也保护竞争者。例如,反垄断执法机构依据《反垄断法》对美团“二选一”行为予以处罚既维护相关市场的竞争秩序,也是对该市场中的其他竞争者利益的维护。当然,这种竞争者保护并非绝对意义上的保护,反垄断法在具体制度中通常设置相应豁免条款,以牺牲竞争秩序和竞争者利益来换取更高层次的价值目标①。

① 《中华人民共和国反垄断法》第二十条和第二十二条。

总而言之,虽然反垄断法的法益结构不直接包含竞争者利益,但是其可以由竞争秩序间接还原。在竞争法律规范竞合场景中,违法行为损害的反不正当竞争法保护的竞争者利益能够为反垄断法保护的竞争秩序所吸收评价。

2. 竞争秩序的区别:质同量异反垄断法与反不正当竞争法保护的竞争秩序均是超越竞争者私益的社会公共利益,但属于同类法益的竞争秩序未必具有同一性,原因在于垄断行为与不正当竞争行为对竞争秩序的损害程度存在区别,所以两法保护的竞争秩序存在“量”的差异。受制于公法属性,反垄断法制裁手段的严厉程度远甚于其他市场监管法律,威慑效果堪比刑法对于社会治理,所禁止的行为仅限于极其重大的法益损害,唯有在用尽其他竞争法律规范仍不能解决竞争问题时,启动反垄断法才有合理性。游走于私法与公法之间的反不正当竞争法对竞争秩序的损害程度要求相对较低。此种“量”上的差异类似于行政不法与刑事不法的区分,两者均危害社会,但前者的社会危险性较低(如盗窃100元)而后者的社会危害性较高(如盗窃5000元)。

兹举两例加以说明,以“恶意不兼容”(拒绝交易)为例(对应《反垄断法》第二十二条第一款第(三)项与《反不正当竞争法》第十二条第二款第(三)项),鉴于自由竞争秩序与所有权神圣及契约自由之间的权衡,各辖区通常对反垄断法的竞争秩序损害程度设置严苛的标准,如拒绝交易行为很可能导致下游市场的有效竞争消除(欧盟标准)②、基于被拒绝的交易相对人的市场份额和损害额度等证明对竞争秩序有严重损害(美国标准)③,以及使交易相对人难以开展交易(中国标准)④。这意味着除非拒绝交易能够将下游绝大多数有活力的竞争者排挤出市场且消除下游市场的有效竞争态势,否则难以落入《反垄断法》的调整范围。相比之下,反不正当竞争法未设置如此严苛的客观损害标准,相关案例侧重对行为人主观恶意的判断[25],但单纯出于私益损害竞争对手而未对市场竞争秩序造成损害的不兼容行为,原则上属于自由竞争的范畴,不宜认定违反《反不正当竞争法》[6]。

② Guidance on the Commission's Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings, 2009/C 45/02, para.81.

③ Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585 (1985).

④ 《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》第十四条第一款规定,分析是否构成拒绝交易可以考虑,在平台规则、算法、技术、流量分配等方面设置不合理的限制和障碍,使交易相对难以开展交易。

再以“二选一”(限定交易)为例(对应《反垄断法》第二十二条第一款第(四)项与《反不正当竞争法》第十二条第二款第(二)或(三)项),域外辖区设置反垄断法的竞争秩序损害标准表现为美国和欧盟通常要求纵向协议的市场封锁份额达到40%和30%[26],我国在食派士“二选一”案中更是使用“致使竞争对手订单量骤然下降,平台用户相继流失,销售额大幅下滑,甚至无法继续经营”的标准⑤。反不正当竞争法则通常不需要如此高的市场封锁份额。譬如,假设经营者A占有50%的市场份额,它通过经销商销售其80%的产品(剩余20%自行销售或对经销商不施加限制),合同明确规定经销商对于该类产品至少60%的需求必须从A处购买,则A的市场封锁份额仅为50%×80%×60%=24%,此种情形下自由竞争受到部分限制,但整体来看仍然是充分的,A的竞争者在相关市场还有76%的市场空间展开竞争,该行为由反不正当竞争法进行审查更为适宜。

⑤ 上海市市场监督管理局沪市监反垄处〔2020〕06201901001号行政处罚决定书。

就“量”而言,虽然反垄断法与反不正当竞争法在竞争秩序损害程度的临界点存在争议,但如若行为损害的竞争秩序达到反垄断法所要求的程度,也就必然达到反不正当竞争法所要求的程度。因此,两者保护的竞争秩序是包含关系,反垄断法保护的竞争秩序能够完整评价反不正当竞争法保护的竞争秩序。

(三) 竞争法律规范竞合的类型:法条竞合而非想象竞合通过解构竞争法律规范的法益结构可以得出,当一个行为同时满足反垄断法与反不正当竞争法相关规范构成要件时,两者构成法条竞合而非想象竞合(见图 1)。其中,反垄断法虽不直接保护竞争者利益,但可通过竞争秩序还原保护,其保护的竞争秩序较之反不正当竞争法的“量”更广,进而实现吸收保护,其保护的消费者利益与反不正当竞争法具有一致性。基于禁止重复评价和充分评价原则,适用《反垄断法》即可能够完整评价行为造成的法益侵害事实。

|

图 1 竞争法律规范的复合法益结构 |

基于此,前述美团“二选一”案件应当适用《反垄断法》而不是《反不正当竞争法》予以处罚。在地方市场监督管理局多次适用《反不正当竞争法》处罚的情况下,国家市场监督管理总局适用《反垄断法》再次作出处罚决定显然违背一事不再罚和禁止重复评价的基本法理。可行的补救方案有两种:一是撤销地方适用《反不正当竞争法》的处罚决定后,适用《反垄断法》予以全国范围内处罚;二是保留地方适用《反不正当竞争法》的处罚决定,但在适用《反垄断法》予以处罚时排除适用《反不正当竞争法》的地域范围。理想状态无疑是第一种方案,但鉴于中央反垄断执法权和地方反不正当竞争执法权分置的客观背景、行政执法的稳定性以及行政相对人的信赖利益保护,识别不当导致的法律后果不应由当事人承受,因此,第二种方案在现实中更具可行性。具体而言,市监总局适用《反垄断法》界定相关市场、认定市场支配地位、识别反竞争效果以及裁量法律责任时,应排除已适用《反不正当竞争法》处罚的相关地域范围,防止受损害的竞争法益受到重复救济而对行为人科予双重责任。

四、竞争法律规范竞合的认定规则与处断规则在明确竞争法律规范法益结构和竞合类型的基础上,完整的竞合理论还需进一步阐明认定规则和处断规则,前者旨在判断竞争法律规范是否构成法条竞合,后者则关注法条竞合下行为人应承担何种法律责任。

(一) 竞合认定规则:真竞合抑或假竞合竞争法律规范的关系共存在四种类型:仅违反《反垄断法》、仅违反《反不正当竞争法》、同时违反《反垄断法》《反不正当竞争法》以及同时不违反《反垄断法》《反不正当竞争法》。只有准确识别同时违反两部法律的情形,才得以适用竞合理论。

1. 实体规则:形式竞合与实质竞合构成要件间的交叉或包容是法律规范竞合的形式标准,竞争法益之间交叉或包容是法律规范竞合的实质标准[25]。竞争法律规范竞合与否的关键是构成要件以及竞争法益是否存在交叉或包容关系,这仰赖于对具体法律规范的结构性审视。

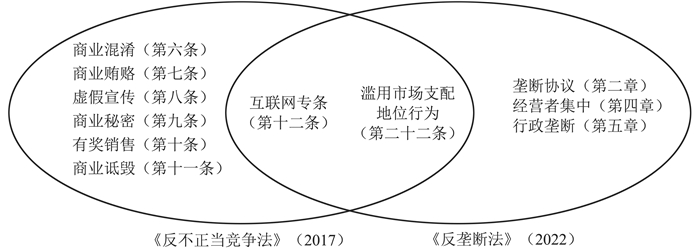

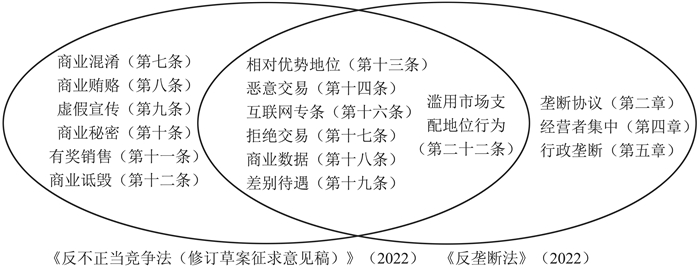

在形式标准上,《反垄断法》与《反不正当竞争法》同属“市场行为法”,两者构成要件的交叉或包容主要表现为行为类型的重叠。市场经济发展初期单独制定《反垄断法》的阻力非常大,所以1993年《反不正当竞争法》总括规定行政垄断、低价倾销、搭售或附加不合理条件等垄断行为。在2008年颁布《反垄断法》后,2017年《反不正当竞争法》修订的任务之一便是剔除涉及垄断的内容,实现垄断行为与不正竞争行为在立法体例上的独立性[28],但新增的互联网领域的不正当竞争行为与滥用市场支配地位行为存在高度重合,其中“恶意干扰或破坏”对应限定交易等行为、“恶意不兼容”对应拒绝交易等行为和兜底条款的广泛对应关系(见图 2)。2022年《反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》更是新增数种与《反垄断法》相似的行为类型,使得两法在行为类型上重新呈现大面积的重叠关系(见图 3)。

|

图 2 《反垄断法》与《反不正当竞争法》规定的行为类型 |

|

图 3 《反垄断法》与《反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》规定的行为类型 |

《反垄断法》与《反不正当竞争法》的行为类型“从分立到趋同”的原因有二:一是行为本质。《反垄断法》较其他市场监管法律所设置的行为违法性标准更高,不违反《反垄断法》的行为不一定天然具有合法性基础,仍可能违反《反不正当竞争法》。立法层面试图从行为类型上人为剥离垄断行为与不正当竞争行为的做法并不具有合理性,修订草案新增各类行为表象上是补足不正当竞争行为的外延。二是执法诉求。行政机关的反不正当竞争执法只能在法律授权的行为类型范围内实施,无法像司法机关一样诉诸一般条款解决游走于既有行为类型外的各种新型不正当竞争行为。互联网领域频繁涌现出的不正当竞争及垄断行为呼吁更强有力的公共执法,修订草案新增各类行为实质上是赋予行政机关执法权限。由此,两部法律普遍的行为类型重叠意味着行为类型依附的法律规范之间存在形式上的竞合关系。

竞争法律规范在行为类型上引发的形式竞合并不代表该行为在实际案例中必然同时违反两部法律,仍需要根据个案法益损害情况判断违法情况。根据前述法益结构可知,形式竞合基础上违反《反垄断法》大概率违反《反不正当竞争法》,不违反《反垄断法》不等于不违反《反不正当竞争法》,两部法律违法性分析的分水岭是违法主体的“市场力量”[29]。市场力量是指企业可以将价格提高至竞争性水平以上,而流失的销售额不会使这一涨价行为无利可图的能力[30]。市场力量通常与行为可能造成的竞争秩序损害呈正相关,能够作为过滤器筛选出可能造成严重竞争损害的垄断行为,表现为滥用市场支配地位制度的适用前提是行为人具有市场支配地位。现行《反不正当竞争法》对行为人的市场力量没有作出特别规定,修订草案增设的“相对优势地位”是经营者相对于交易相对人的依赖关系,相较于《反垄断法》规定的面向整个市场的结构性支配地位的标准更低。因此,只有当行为人达到市场力量标准(市场支配地位)且行为造成严重竞争损害时,才可能形成实质竞合关系。

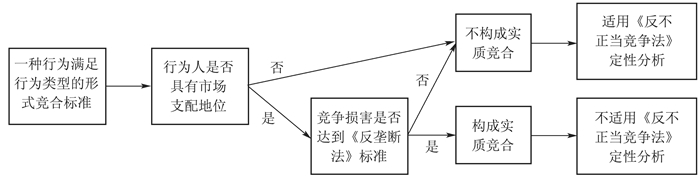

基于此,在适法路径上,当一种行为满足行为类型的形式竞合标准时,应当优先适用《反垄断法》予以定性分析。首先判断行为人是否具有市场支配地位,若具有市场支配地位再进一步识别反竞争效果,最终违反《反垄断法》则排除适用《反不正当竞争法》,若反竞争效果未达到《反垄断法》要求的标准或者行为人不具有市场支配地位,则适用《反不正当竞争法》予以定性分析(见图 4)。

|

图 4 竞争法律规范适法路径 |

在央地竞争执法事权划分中,反垄断执法属于中央事权而反不正当竞争执法属于地方事权,前者由国务院反垄断执法机构负责统一执法①,后者由县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门负责分头执法②。在竞争法律规范竞合的情形下,央地分权产生的潜在矛盾是地方反不正当竞争执法会架空中央反垄断执法,前述美团“二选一”案便是现实写照。具体而言,对于处于《反垄断法》与《反不正当竞争法》边缘区域的行为,法益之间可能不易区分或法益侵害程度不明显,不具有反垄断执法权限的地方执法机构可能直接依据《反不正当竞争法》在其管辖区域内予以定性分析,基于一事不再罚和禁止重复评价的基本法理,中央反垄断执法机构便不得对该行为在该辖区内再次处罚。

① 《中华人民共和国反垄断法》第十三条第一款规定,国务院反垄断执法机构负责反垄断统一执法工作。

② 《中华人民共和国反不正当竞争法》第四条规定,县级以上人民政府履行工商行政管理职责的部门对不正当竞争行为进行查处;法律、行政法规规定由其他部门查处的,依照其规定。

目前,我国仅确立重大行政处罚案件的内部法制审核机制以及外部备案审查机制③,地方执法机构对于反不正当竞争执法拥有较为完整的权限,无须在作出行政处罚决定前报上级机构批准,竞争执法缺乏央地协调机制也是为竞合适法冲突埋下隐患。正因如此,竞合理论有必要建构起中央反垄断执法与地方反不正当竞争执法的程序协调机制:一方面,针对同时符合《反垄断法》与《反不正当竞争法》的行为类型,地方执法机构应当充分审查行为的反竞争效果,对于主体市场力量强、行为地域范围广以及竞争损害程度深等可能违反《反垄断法》的案件,应当逐级报告国家市场监督管理总局裁决;另一方面,地方内部法制审核机构对于办案机构报批的反不正当竞争执法案件,应当着重审核法律适用依据是否正确,尤其是与《反垄断法》的竞合关系,对于法律适用存疑的案件应建议纠正。

③ 关于行政处罚的法制审核机制,参见《中华人民共和国行政处罚法》第五十八条和《市场监督管理行政处罚程序规定》第五十条;关于行政处罚的备案审查机制,参见《中华人民共和国行政处罚法》第七十五条、《河南省重大行政处罚备案审查办法》、《辽宁省重大行政处罚备案审查规定》、《山西省重大行政处罚决定备案办法》等。

(二) 竞合处断规则:重法吸收轻法法条竞合的处断规则通常遵循特别法优于一般法或者重法优于轻法的原则[31]732。在竞争法律规范法条竞合的场景中,《反垄断法》与《反不正当竞争法》属于同一位阶且不存在特别法与一般法的关系,应适用重法优于轻法的原则,选择最高额罚款的规范进行处罚。此处的重法优于轻法意味着轻法在评价该行为时完全丧失意义,既不需要出现在行政处罚决定书中(区别于想象竞合的明示机能),也不需要在重法罚则幅度内从重处罚。对比《反垄断法》与《反不正当竞争法》的法律责任,尽管存在比例对应数额的不确定性,但在实际案件中,前者最高处罚可达到上一年度销售额50%的罚款通常远比后者规定的最高300万元罚款要重①,所以竞争法律规范法条竞合下直接按照《反垄断法》的罚则予以正常处罚即可。

① 《中华人民共和国反垄断法》第五十七条和第六十三条,《中华人民共和国反不正当竞争法》第二十四条。

五、结语竞合理论被刑法学者生动地比喻成“刑法大陆的百慕大三角洲和危险丛林”[32]2,竞争法学界对该理论研究的阙如致使行政执法机构对竞争法律规范竞合的认定和处断规则存在分歧和错误,进而影响法治权威和统一。在《反不正当竞争法》修订因应市场经济治理需求而大幅新增与《反垄断法》相似的行为类型的背景下,建构科学的竞争法律规范竞合适用规则显得格外重要,其核心功能是充分评价且不重复评价受损害的竞争法益。通过解构反垄断法与反不正当竞争法的法益结构可以得出,当同一行为同时满足两法相关规范的构成要件时,反垄断法的双层法益可以完整吸收和还原保护反不正当竞争法的三重法益,由此竞争法律规范的竞合类型是法条竞合。基于此,通过行为类型的形式竞合与法益重叠的实质竞合建构起竞合认定规则,匹配重法吸收轻法的竞合处断规则,同时在程序层面协调中央反垄断执法与地方反不正当竞争执法,完整搭建竞争法律规范竞合理论。

| [1] |

张明楷. 犯罪之间的界限与竞合[J]. 中国法学, 2008(4): 87-103. |

| [2] |

陈兴良. 刑法竞合论[J]. 法商研究, 2006(2): 100-109. |

| [3] |

胡斌. 行政法律规范竞合理论与适用规则建构: 基于123件裁判文书分析[J]. 行政法学研究, 2022(2): 139-152. |

| [4] |

李胜利. 反不正当竞争法与反垄断法的关系: 突然现状与应然选择[J]. 社会科学辑刊, 2019(3): 164-169. |

| [5] |

焦海涛. 电商平台"二选一"的法律适用与分析方法[J]. 中国应用法学, 2020(1): 49-52. |

| [6] |

孔祥俊. 网络恶意不兼容的法律构造与规制逻辑——基于《反不正当竞争法》互联网专条的展开[J]. 现代法学, 2021, 43(5): 124-144. |

| [7] |

黄荣坚. 刑法问题与利益思考[M]. 台北: 月旦出版社, 1995.

|

| [8] |

胡斌. 行政法律规范竞合理论与适用规则建构: 基于123件裁判文书分析[J]. 行政法学研究, 2022(2): 139-152. |

| [9] |

徐凌波. 犯罪竞合的体系位置与原则: 以德国竞合理论为参照[J]. 比较法研究, 2017(6): 86-97. |

| [10] |

陈洪兵. 竞合处断原则探究: 兼与周光权、张明楷二位教授商榷[J]. 中外法学, 2016(3): 817-839. |

| [11] |

张明楷. 法条竞合与想象竞合的区分[J]. 法学研究, 2016(1): 127-147. |

| [12] |

张世明, 孙瑜晨. 知识产权与竞争法贯通论[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2020.

|

| [13] |

张淑芳. 私法渗入公法的必然与边界[J]. 中国法学, 2019(4): 84-105. DOI:10.14111/j.cnki.zgfx.2019.04.005 |

| [14] |

孔祥俊. 论反不正当竞争法的新定位[J]. 中外法学, 2017(3): 736-757. |

| [15] |

陈耿华. 论竞争法保障消费者利益的模式重构[J]. 法律科学, 2020(6): 114-127. |

| [16] |

张占江. 反不正当竞争法属性的新定位: 一个结构性的视角[J]. 中外法学, 2020(1): 183-205. |

| [17] |

孔祥俊. 论反不正当竞争的基本范式[J]. 法学家, 2018(1): 50-67. |

| [18] |

CHRISTINA B, HERBERT H. Creation without restraint: promoting liberty and rivalry in innovation[M]. New York: Oxford University Press, 2012.

|

| [19] |

FEDERAL TRADE COMMISSION. Statement of enforcement principles regarding "unfair methods of competition" under section 5 of the FTC Act[EB/OL]. (2015-08-13)[2023-06-14]. https://www.ftc.gov/system/files/documents/public_statements/735201/150813section5enforcement.pdf.

|

| [20] |

焦海涛. 反垄断法上的竞争损害与消费者利益标准[J]. 南大法学, 2022(2): 1-17. DOI:10.13519/b.cnki.nulr.2022.02.002 |

| [21] |

张占江. 论不正当竞争认定的界限[J]. 政法论丛, 2021(2): 28-38. |

| [22] |

王红霞, 李国海. "竞争权驳论": 兼论竞争法的利益保护观[J]. 法学评论, 2012(4): 92-99. |

| [23] |

王彦强. 犯罪竞合中的法益同一性判断[J]. 法学家, 2016(2): 60-75. |

| [24] |

龙俊. 滥用相对优势地位的反不正当竞争法规制原理[J]. 法律科学, 2017(5): 48-59. DOI:10.16290/j.cnki.1674-5205.2017.05.005 |

| [25] |

焦海涛. 互联网不兼容行为中"恶意"的解释与认定[J]. 法学家, 2022(4): 115-127. |

| [26] |

张晨颖, 李希梁. 双重路径下排他性交易的反垄断规制[J]. 知识产权, 2021(4): 17-33. |

| [27] |

陈小平. 想象竞合与法条竞合之厘清——形式标准与实质标准"双阶层"判断路径的提倡[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2018(3): 48-52. |

| [28] |

宁立志. 《反不正当竞争法》修订的得与失[J]. 法商研究, 2018(4): 118-128. |

| [29] |

李剑. 被规避的反垄断法[J]. 当代法学, 2021(3): 55-67. |

| [30] |

WILLIAM L, RICHARD P. Market power in antitrust cases[J]. Harvard Law Review, 1981, 94(5): 937-996. DOI:10.2307/1340687 |

| [31] |

陈兴良. 刑法教义学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2014.

|

| [32] |

柯耀程. 刑法竞合论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

|

2023, Vol. 25

2023, Vol. 25