2022年1月,由中国、东盟十国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国共同签署的《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Com-prehensive Economic Partnership, RCEP)正式生效。RCEP的签署不仅标志着全球经济体量大的自由贸易区的建成,也有助于在逆全球化和后疫情背景下推动全球经济尤其是亚太地区经济复苏、促进国家间经贸合作[1]。

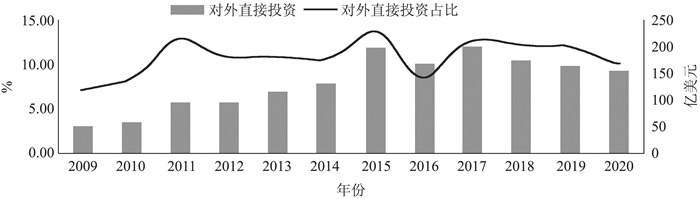

随着中国对外贸易发展以及中国企业“走出去”,参与全球化的竞争,中国对RCEP伙伴国的直接投资流量呈波动式上升趋势,RCEP伙伴国已成为中国对外直接投资(Outward foreign direct investment, OFDI)的重点关注对象。2009—2020年,中国对RCEP伙伴国的直接投资流量由2009年的55.6亿美元升至2020年的154.4亿美元,占中国对外直接投资流量的比重由8.1%升至10.04%,整体呈现波动式上升趋势。2009—2020年中国对RCEP伙伴国直接投资情况如图 1所示。

|

图 1 2009—2020年中国对RCEP伙伴国直接投资情况 数据来源:根据国家统计局统计数据计算整理。 |

随着RCEP的签署,中国与RCEP伙伴国的经贸往来将日益频繁,地区间经贸合作的潜力将进一步扩大。那么,中国对RCEP伙伴国的直接投资将会产生怎样的经贸影响?其整体变化趋势如何?在各伙伴国间的直接投资效率是相同的吗?回答上述问题,对于国内国际双循环新发展格局下合理调整中国对外直接投资区位选择政策,提升对外直接投资效率,调整投资策略具有重要的理论意义和实践价值。

二、相关文献回顾对外直接投资作为现代资本国际化的主要形式,不仅给东道国带来了资本,也带来了先进的技术和管理经验,有助于提升东道国经济发展水平和国民生活水平。

(一) 关于对外直接投资效率研究现有关于直接投资效率的研究主要使用两种测量方法:数据包络分析法(Data Envelope Analysis, DEA)和随机前沿引力模型分析法(SFA)。Chames等[2]于1978年提出用DEA模型来评价效率。田泽等[3]将DEA模型用以分析中国对非洲的投资效率并指出了对非洲投资存在的效率低下以及国别间差异较大的问题。李冰等[4]运用DEA分析了“一带一路”沿线外商直接投资效率并运用Tobit模型分析投资环境因素对效率的影响。屠年松[5]以随机前沿模型分析中国对东盟的投资效率和潜力,通过实证指出中国对东盟的投资效率偏低但具有较大的提升空间,提出合理引导产业转移、参与大湄公河基础设施建设以及将政府和民间相结合的对策。王梓蓉[6]运用随机前沿模型实证分析两国间文化距离对中国投资效率的影响,指出文化距离增加了交易成本,引起了偏好差异,且其与OFDI呈显著负相关关系。胡玫等[7]通过分析中国对东盟十国的投资效率,指出致使中国对东盟十国投资效率不同的原因,提出了提高投资效率和优化投资质量的对策建议。

(二) 关于中国对RCEP成员国直接投资的研究现有围绕中国对RCEP国家直接投资的研究较少。吴若楠[8]通过分析中国对RCEP国家的直接投资与出口技术复杂度指出,中国的对外直接投资能够提升出口产品的技术水平,且当东道国为中低收入国家时作用更为显著。曹静韬等[9]通过实证分析了RCEP国家企业所得税制度中税率和税收优惠差异对中国的对外直接投资有显著影响,提出了推进国际税收协调和完善税收协定等建议。田泽等[10]运用随机前沿引力模型,分析了RCEP正式签署前中国对框架内13个国家的对外直接投资前沿水平和效率损失的影响因素,多维度分析了对外直接投资的效率并从宏微观角度提出了优化对外直接投资的政策建议。

综上分析,尽管国内外学者围绕对外直接投资效率和RCEP的研究在不断丰富和完善,但仍存在以下两点不足:第一,基于对外直接投资效率和影响因素角度对中国对RCEP伙伴国直接投资的综合分析仍较为缺乏;第二,现有研究围绕中国对RCEP伙伴国直接投资的数据收集较为有限,因此对研究结果的准确性将产生一定的影响。鉴于以上原因,本文尝试选取2009—2020年RCEP 14个伙伴国面板数据,使用动态的数据包络分析法和指数分析法测算中国对RCEP伙伴国直接投资效率及变化趋势,通过对直接投资效率的综合评价,为相关研究提供理论和实践基础。

三、研究方法与评价指标选取 (一) 研究方法 1. DEA数据包络分析数据包络分析(DEA)是一种非参数方法,由美国学者Chames等人提出。它运用数学规划理论评价相同类型的多投入、多产出的若干个决策单元(DMU)的相对有效性。DEA的基本思维逻辑是: 以某一决策单元作为被评价单元,由其他的决策单元组成评价群体,选择与问题相对应的数学规划模型,通过求解该模型,从而确定生产可能集和生产前沿面,并根据各决策单元与生产前沿面的距离,判定各决策单元的有效性[3]。其中,有效点会位于前沿面上,效率值标定为1;无效点则会位于前沿面外,并被赋予一个大于0但小于1的相对的效率值指标。采用DEA作为主要方法建立的非参数估计模型不需要定义与假设生产函数形式,通过线性规划的方法,可以得出技术前沿函数与距离函数,进而得出全要素生产率的变动,因此由模型构建的随意性而引起的估算误差问题,可以通过DEA模型得到有效的解决,并且得出一个更加稳妥的结论。其还可以与Malmquist指数相结合,对效率的变动实行分解剖析,以探析技术效率变动、规模报酬效应与技术进步的影响,具体使用DEA-Malmquist指数法[7]。

2. Malmquist指标分析由于DEA模型无须预先估计参数、无须对数据进行无量纲化处理、无须假设权重等,因此它在避免主观因素影响、简化运算与减少误差等方面有较大的优越性,近年来它在许多研究领域得到了广泛运用,如经济学和管理学等[11]。学者和专家们不断进行探索和扩展,使DEA模型得到丰富和完善,除了CCR模型、BCC模型之外,还有DEA-Malmquist指数模型等。

与传统的CCR和BCC模型仅能横向地比较决策单元在同一时间的生产效率相比,DEA-Malmquist指标能够反映企业在各个阶段的动态变化,主要采用指数指标对其进行分解,进而求出规模报酬效应、技术效率变动与技术进步之间的关系,从而能够对面板数据进行分析,应用范围更广。研究通过对全部样本数据资料进行测验计算,得到了5个关键的指数指标,它们分别为:投资效率指数(Tfpch)、综合技术效率指数(Effch)、纯技术效率指数(Pech)、技术进步率指数(Techch)以及规模效率指数(Sech)。Fare等人(1989)根据静态DEA模型,建立了从t期到t+1期的Malmquist指数M(xt+1, yt+1, xt, yt),以求研究效率的动态变化,其中Dt (xt+1, yt+1)Dt (xtyt)是指以t期为技术参考时,t期和t+1期的评估目标的距离函数,Dt+1 (xt+1, yt+1)Dt+1 (xtyt) 意义与此相似。

| $ \text { Tfpch }=M^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}, x^t, y^t\right)=\left[\frac{D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^t\left(x^t, y^t\right)} \times \frac{D^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)}\right]^{\frac{1}{2}} $ | (1) |

若Mt+1(xt+1, yt+1, xt, yt)>1,全要素生产率将上升;若Mt+1(xt+1, yt+1, xt, yt)<1,全要素生产率将下降;若Mt+1(xt+1, yt+1, xt, yt)=1,全要素生产率恒定。为了进一步分析,假设规模报酬不变,将Malmquit指数分解为综合技术效率变化指数(Effch)和技术进步率指数(Techch), 则式(1)可以表示为:

| $ \begin{gathered} \text { Effch }=\frac{D^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^t\left(x^t, y^t\right)} \end{gathered} $ | (2) |

| $\text { Techch }=\left[\frac{D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)} \times \frac{D^t\left(x^t, y^t\right)}{D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)}\right]^{\frac{1}{2}} $ | (3) |

Tfpch=Mt+1(xt+1, yt+1, xt, yt)=Effch×Techch。

若假设规模报酬可变,则将综合技术效率变化指数(Effch)分解为纯技术效率指数(Pech)和规模效率指数(Sech), 其中r表示规模报酬可变,则:

| $ \text { Pech }=\frac{D_r^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D_r^t\left(x^t, y^t\right)} $ | (4) |

| $\text { Sech }=\left[\frac{D_r^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right) / D^t\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D_r^t\left(x^t, y^t\right) / D^t\left(x^t, y^t\right)} \times \frac{D_r^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right) / D^{t+1}\left(x^{t+1}, y^{t+1}\right)}{D_r^{t+1}\left(x^t, y^t\right) / D^{t+1}\left(x^t, y^t\right)}\right]^{\frac{1}{2}} $ | (5) |

则综合技术效率变化指数(Effch)可以表示为:Effch=Pech×Sech。

因此,投资效率指数Tfpch=Effch×Techch=Pech×Sech×Techch。

研究中,若Tfpch>1则代表投资效率提升,Tfpch =1则代表投资效率不变, Tfpch<1则表明投资效率下跌。Tfpch>1表示沿线国家的技术投入和技术革新已经有效地体现出来了,Pech>1表示投资的运营管理水平正在提高,Sech>1表明投资规模接近于最佳规模[12]。

(二) 评价对象、评价指标及数据来源 1. 评价对象本文选取了文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、日本、韩国、澳大利亚、新西兰共14个RCEP伙伴国为主要研究对象。

2. 评价指标与数据来源建立DEA模型的前提是选择投入、产出指标。本文选择的投入和产出指标主要借鉴了黄小娟[13]、金波[14]等学者的研究成果,考虑将中国对东道国直接投资流量和东道国劳动力作为投入指标。在借鉴了以往研究的基础上,本文对所选的评价指标进行了适度拓展:在投入指标上,除包括中国对RCEP伙伴国直接投资存量和RCEP伙伴国劳动力总数以外,增加了RCEP伙伴国劳动力市场效率指数,并将劳动力质量因素考虑在内;在产出指标上选择了4个产出指标:一是RCEP 14个伙伴国国内生产总值,二是RCEP 14个伙伴国出口贸易总额,三是RCEP 14个伙伴国财政收入,四是RCEP 14个伙伴国基础设施发展指数。对2009—2020年的6个指标数据的投资效率进行测算,数据主要源于UN Comtrade数据库。具体评价指标及其来源见表 1。

| 表 1 变量评价指标及数据来源 |

本文运用DEAP 2.1分析软件,根据2009—2020年相关数据测算中国对RCEP 14个伙伴国直接投资效率(见表 2)。其中,综合效率(CTE)是衡量中国对RCEP伙伴国直接投资效率的综合指标,反映了决策单元要素的效率情况;SE是规模效率,PTE是纯技术效率,CTE代表的是PTE和SE的乘积,irs代表的是决策单元处在规模报酬增长,“—”代表的是决策单元处于规模报酬不变,drs代表的是决策单元处于规模报酬下降,RTS代表的是规模报酬[15]。

| 表 2 基于标准效率DEA模型的中国对RECP伙伴国直接投资效率评价 |

通过分析可以看出:

第一,整体而言,中国对RCEP伙伴国的直接投资效率呈上升趋势,随着与各伙伴国经贸合作的深化,直接投资成效预期向好。但从综合效率来看,除2014年以来对新加坡、泰国、越南直接投资达到DEA有效以外,中国对其他RCEP伙伴国直接投资仍处于中等水平,其中文莱和柬埔寨的投资效率相比其他国家偏低。

第二,对外直接投资效率的国别差异较为明显。在2009—2020年这11年的观测期中,中国对RCEP 14个伙伴国直接投资可以明显分为三种类型:

第一种类型为对外直接投资低效率国家,即2009—2020年均表现为DEA非有效(即CTE<1的情况)。这一类型国家主要包括日本、新西兰、文莱、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和老挝(其中,印度尼西亚和老挝整体投资效率虽低但呈明显上升趋势)。导致这7个国家对外直接投资的综合效率无效的原因主要是东道国的法律、政局、投资壁垒以及由于进出口国贸易对投资的替代效用影响等,如右翼势力导致的法律风险,由贪腐造成的政局动荡以及与中国贸易合作的深化对投资产生的水平替代效应等。政治上的不确定性是导致中国在这些国家投资效率偏低的原因之一。通过分析可以看出,中国对这些国家的直接投资并没有促进其国内生产总值的增长。

第二种类型为对外直接投资效率上升国家,主要国家有新加坡、澳大利亚和越南。2009—2020年,这3个国家对外直接投资的综合效率上升态势明显,主要原因是直接投资的区位选择因素以及这些国家是中国对外直接投资产业中制造业和采矿业的主要分布区域。

第三种类型为对外直接投资效率波动变化国家,主要国家有韩国、泰国、缅甸、柬埔寨。导致综合投资效率波动较大的主要原因是受到规模效率或技术效率影响,若东道国正处在规模报酬增长时期,则应加大对其的直接投资,反之则减少。

第三,从纯技术效率来看,中国对日本、澳大利亚、文莱、印度尼西亚、老挝、新加坡、越南、韩国、泰国、马来西亚10个国家投资的纯技术效率长期保持在有效状态,即PTE=1;新西兰、柬埔寨、缅甸和菲律宾的纯技术效率呈现小幅下降趋势。

第四,从规模效率和规模报酬来看,近年来新加坡、泰国和越南的投资规模效率已接近最佳;对日本、新西兰、文莱的投资规模效率有所下降;对韩国、印度尼西亚、老挝、菲律宾等国的投资规模效率有不同程度的提升。从投资的规模报酬变化可以看出:中国对RCEP大部分伙伴国的投资规模已达到或逐渐接近最优规模,这也在一定程度上证明了RCEP对直接投资的重要影响。

(二) 基于Malmquist指数法的对外直接投资动态投资效率分解在静态分析基础上,为了进一步考察中国对RCEP 14个伙伴国直接投资的纯技术效率动态变化,本文基于Malmquist指数法(选择规模报酬可变),在考虑技术进步对投资效率的影响上,运用DEAP2.1分析软件对RCEP 14个伙伴国的动态投资效率进行估算(见表 3)。评价结果如下:

| 表 3 2009—2020年RCEP 14个伙伴国投资效率的Malmquist指数及分解 |

通过分析可以看出:

第一,从国别区域投资效率变化看,2009—2020年,越南在RCEP伙伴国中的投资效率指数排名第一,达到1.072;第二和第三位是新加坡和柬埔寨,投资效率指数分别为1.052和1.047;马来西亚的投资效率指数仅为1.004,排名最后。2009—2020年来,RCEP伙伴国的投资效率指数均在1以上,这表明其相对效率有所提升,而且投资效率也呈上升趋势。对Malmquist指数结果进行分析发现,除了老挝、马来西亚和缅甸以外,其他国家的综合技术效率指数均为1,表明在纯技术效率和规模效率方面都处于相对稳定的水平,且技术进步率指数均大于1,表明处于技术进步发展的时期。

第二,从总体投资效率和年度变化上看,中国对RCEP 14个伙伴国投资效率指数呈波动式上升趋势,其中在2012—2013年、2014—2015年、2018—2019年和2019—2020年这四个时间段小于1,其他时间段均大于1。变化原因主要考虑技术进步对投资效率指数起着重要的增加作用,这说明投资对于技术进步有着显著促进作用,也进一步验证了技术进步和技术创新在对外直接投资中的重要性。

在年度变化上,2009—2017年中国对RCEP伙伴国整体的技术进步率指数、纯技术效率指数、综合技术效率指数以及规模效率指数均保持稳定,波动幅度较小。在2017—2020年指数呈现较大幅度波动,其中,技术进步率指数、综合技术效率指数、规模效率指数这三个指数在2017—2018年均有显著提高,技术进步率指数达到了1.074,涨幅最大。2018—2019年,由于受国际性金融危机影响,中国对RCEP伙伴国的规模效率指数、综合技术效率指数和技术进步率指数均明显下降;2019—2020年,综合技术效率指数和纯技术效率指数两个指数明显上升,技术进步率指数和规模效率指数呈平稳发展态势。

五、结论与对策建议 (一) 结论本文通过DEA-Malmquist指数模型就中国对RCEP 14个伙伴国的直接投资效率以及动态变化趋势进行分析,研究表明:

首先,基于标准效率模型分析,从整体而言,中国对RCEP 14个伙伴国的直接投资效率呈上升趋势,随着与各伙伴国经贸合作的深化,直接投资成效预期向好。直接投资效率的国别差异较为明显。中国对越南的投资效率最高,在RCEP 14个伙伴国中,中国对越南的直接投资全要素生产率指数在RCEP伙伴国中排名第一,超过了新加坡、日本等发达国家。2009—2020年,中国对RCEP 14个伙伴国的直接投资低效率国家主要有日本、新西兰、文莱、菲律宾和马来西亚。

其次,从Malmquist指数分解上看,中国对RCEP 14个伙伴国投资效率指数呈波动式上升趋势,其变化原因主要考虑是技术进步对投资效率指数起着显著促进作用,也说明中国对RCEP 14个伙伴国的直接投资在考虑投资规模和数量的同时,应更加注重通过技术进步和技术创新来提高投资的质量。

(二) 对策建议整体而言,中国与RCEP 14个伙伴国共同建设的全球规模最大的自由贸易区还处于初期阶段,为了使中国更好地融入全球价值链,提升中国企业国际竞争力,需要从更为开放的角度完善中国的对外直接投资,建立高效的政府运作机制和体制,实现RCEP伙伴国间的合作共赢,本文提出以下五个方面建议:

第一,提升区域投资自由化水平。RCEP协议下,伙伴国对制造业、农业、林业、渔业、采矿业等(除少数敏感领域外)均采用负面清单方式作出了开放承诺。这些较高水平的开放承诺有助于中国的核心产业,特别是制造业的上下游产业在区域投资中进行自由地投资布局,中国应利用RCEP伙伴国的比较优势进行生产布局,提升中国制造业的国际竞争力。中国农产品生产和加工企业也可以抓住部分东盟国家在农业种植、畜牧饲养以及加工业等方面作出的开放承诺这一契机,结合自身“走出去”的发展战略,对东盟国家进行农业投资布局,开展农业投资合作。

第二,优化直接投资的区位选择。RCEP协议有助于成员国发挥各自比较优势,实现资源的优化配置。鉴于中国在RCEP伙伴国中不同的直接投资效率,中国应加快企业的“走出去”步伐,结合东道国不同的政治、自然条件,有针对性地提高对投资高效率国家的投资力度,优化投资区位选择。如伙伴国中投资效率最高的越南,可利用其劳动力成本相对较低的优势,将中国境内的劳动密集型产业或劳动密集型生产环节,如纺织、轻工产品制造以及电子信息等产业的劳动密集型环节向越南转移,也将有利于国内相关产业向知识技术密集型和资本密集型中高端产业转型。

第三,拓展与RCEP伙伴国的经贸合作新领域。通过分析可以看出,整体而言,中国对RCEP伙伴国的直接投资效率呈上升态势,预期良好。RCEP协议也为中国企业“走出去”提供了公平、透明、便利的投资环境,对减少中国企业对外直接投资的不确定风险具有重要意义。中国企业应抓住RCEP区域贸易投资合作的重要机遇,拓展与RCEP伙伴国的经贸合作,特别是加强在服务贸易领域和数字经济领域的经贸合作。

第四,增强供应链、产业链核心竞争力。中国企业从RCEP协议的自由化中获利的同时,也应注意由于区域一体化的推进和贸易投资壁垒的削减,将面临更大的市场竞争风险。鉴于中国与RCEP协议中的日本、韩国在高端制造业领域相比仍有较大的差距,中国企业在“走出去”的同时也应结合国际市场需求,在不断提升产品服务能力同时,更加重视对科技的投入,以增强中国在供应链和产业链上的核心竞争力,将竞争由长期的中低端市场竞争逐渐转向高端市场竞争。

第五,继续推进“一带一路”倡议,改善投资国基础设施建设。从以上分析可以看出,东盟十国仍是中国对外直接投资的投资重点区域且体现了中国对外直接投资的集聚效应。但目前东盟十国由于经济发展程度差异较大且普遍存在基础设施建设较为落后的问题,这些都在很大程度上制约了中国对其投资效率的提升。因此,中国作为“一带一路”倡议的提出国,可以通过加强与相关国家的互联互通建设合作,深化产能合作,促进投资国基础设施的改善以优化中国对外直接投资环境;促进投资的便利化,注重提高技术创新水平以促进中国对该区域直接投资效率的整体提升。

| [1] |

黄孝岩, 李国祥. 中国对RCEP成员国农机产品出口效率和潜力研究——基于随机前沿引力模型[J]. 价格月刊, 2022(8): 28-36. |

| [2] |

CHAMES A, COOPER W W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision making units[J]. European journal of operational research, 1978, 2(6): 429-444. DOI:10.1016/0377-2217(78)90138-8 |

| [3] |

田泽, 顾欣, 杨欣远. 中国对非洲直接投资效率评价研究——基于超效率DEA方法[J]. 经济经纬, 2016, 33(4): 50-55. |

| [4] |

李冰, 田世慧. "一带一路"沿线国家IFDI的投资效率研究[J]. 经济论坛, 2021(10): 61-72. |

| [5] |

屠年松. 中国对东盟直接投资效率及影响因素实证分析[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2019(1): 84-96. |

| [6] |

王梓蓉. 文化距离对中国OFDI效率的影响[D]. 上海: 上海外国语大学, 2021.

|

| [7] |

胡玫, 郑伟. 中国对东盟直接投资的效率研究——基于DEA模型[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2021, 44(3): 142-152. |

| [8] |

吴若楠. 中国对RCEP国家的直接投资与出口技术复杂度[J]. 价格月刊, 2022(3): 55-61. |

| [9] |

曹静韬, 魏子琦. RCEP国家企业所得税制度差异对中国OFDI影响的实证研究[J]. 国际税收, 2021(11): 30-41. |

| [10] |

田泽, 宋瑞杰, 杨靖怡. 中国对RCEP框架内13国OFDI效率评价研究及影响因素分析[J]. 工业技术经济, 2021(11): 94-101. |

| [11] |

田泽, 施滢滢, 任芳容, 等. 中国对"一带一路"亚非欧重点国家直接投资效率评价研究——基于动态DEA方法[J]. 工业技术经济, 2021, 40(4): 29-37. |

| [12] |

田泽, 许东梅. 我国对"一带一路"重点国家OFDI效率综合评价——基于超效率DEA和Malmquist指数[J]. 经济问题探索, 2016(6): 7-14. |

| [13] |

黄小娟. 我国对东非直接投资效率研究[D]. 南昌: 江西财经大学, 2014.

|

| [14] |

金波. 我国对非投资促进非洲东道国经济增长的效率评价——基于DEA[J]. 技术经济, 2011(11): 58-65. |

| [15] |

王也. 中国对"一带一路"沿线国家投资效率研究——基于DEA的实证分析[J]. 全国流通经济, 2020(21): 38-40. |

2023, Vol. 25

2023, Vol. 25