城市社区是社会治理的基本单元和治理创新的微观基础,社区治理的效能在很大程度上反映了一个地区基层治理体系和治理能力现代化的水平。其中,城市社区协商民主作为一种基层治理工具,是我国协商民主广泛多层次制度化发展的重要一环,在我国政治实践中承担着政治协商、政府协商、社会协商和公民协商的功能[1]。为进一步提升基层协商民主水平,化解利益纠纷,解决基层群众实际问题,2015年2月中共中央印发的《关于加强社会主义协商民主建设的意见》提出继续重点加强基层协商,逐步探索社会组织协商。同年7月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《关于加强城乡社区协商的意见》,明确指出“发展基层民主,畅通民主渠道,开展多种形式的基层协商,推进城乡社区协商制度化、规范化和程序化”,为城市基层协商民主的行动策略赋予了制度合法性。尽管协商民主在基层治理实践中已初显成效,但受限于传统的科层体制模式、公众政治参与能力与积极性以及固化的利益格局,现阶段基层协商民主的发展依然面临着诸多困境。例如,因协商程序中行政化趋向明显而导致的形式化倾向与协商规范性缺失[2];协商主体中政府的“强势”和管控惯性与群众的“弱势”和低参与性[3];协商资源闲置浪费与社区居民需求旺盛之间的矛盾等。为有效破解当前基层协商治理困境,2017年6月出台的《中共中央国务院关于加强和完善城乡社区治理的意见》提出,要统筹发挥社会力量协同作用,将社会组织引入基层协商治理。社会组织积极参与社区商谈,促进社区内生与外生多重主体协商对话,推动利益主体超越自身的组织角色,促成多元复合的治理生态[4],其重要性获得了普遍认可。党的十九届五中全会强调了社区志愿组织在社会发展与社区治理中的重要作用,明确提出在工作中要健全志愿服务体系,疏通志愿者参与社会治理渠道等要求。党的二十大报告提出完善社会治理体系,要健全城市社区治理体系,统筹推进基层协商与社会组织协商,及时将矛盾化解在基层。作为社区社会组织的典型代表,社区志愿组织在基层民主协商、促进公众参与等方面发挥了重要作用,成为基层治理现代化建设的重要力量。

近年来,为推动社会治理重心向基层下移,加快落实社区社会组织的培育发展,广州市逐渐形成“社会工作+公益慈善+志愿服务”的融合发展机制。广州市S社区积极探索社区志愿服务参与基层协商治理模式,以协商合作为基础动力,逐步拓展社会组织与社区多元协作的领域。社区志愿组织通过协商介入基层治理对社会主义协商民主制度的完善与发展具有重要的意义,基于此,本文提出以下研究问题:社区志愿组织如何实现对基层协商治理的多重嵌入?嵌入策略如何?

目前,关于社区志愿组织参与城市基层协商治理的研究主要聚集于以下三个方面:

(一) 关于城市社区协商治理的研究协商民主为城市社区多元治理网络提供了规范性理论支持,西方国家所建立的社区咨询与社区质询将社区治理进程中所涉及的多元主体,如政府、社会组织以及社区居民纳入协商活动[5],利用社区圆桌会议,城镇会议等,广泛听取各方意见,权衡各方利益,通过协商对话达成一致[6]。中国的城市社区是一个集自治与服务为一体的社会单元,为非正式的、非结构化的公共商议提供了空间[7]。

城市社区协商治理的研究多集中于其应用性架构、功能性实践与程序化过程等方面。在城市社区协商治理中,尽管社区环境、行动者素质及协商环境等差异性使协商具体形式呈现出多样性与丰富性,但其本质具有一个基础的、通用的、相对独立的指向支撑和约束行为的框架设计[8]。作为社会主义协商民主建设的重要组成部分和有效实现形式,城市社区协商是社区多元主体沟通协商、多元利益凝聚整合,寻求最大公约数的过程[9],社区治理主体通过协商共同参与社区发展的价值分配和目标定向[10]。在中国城市社区协商治理实践研究中,强调街道机构作用,建立街道协商与社区协商的联动机制[11];突出物业公司的参与,激活社区协商合作治理[12];促进业主委员会、居委会与物业公司等组织的良性互动,不断推进城市社区协商治理的发展[13]。

(二) 关于社会组织参与社区协商治理的研究社会组织的形成和发展及其融入基层协商治理体系是我国社会转型与发展过程中的重要现象。有关社会组织参与社区协商治理的相关研究主要呈现为三个视角:一是模式视角,从社会组织与非国家的“自主性”和“嵌入性”的二维属性进行分析,可以将社会组织参与基层协商治理的模式分为基层自治型、协同共治型与行政主导型[14];根据行动主体身份识别的不同,可以分为作为发起方或组织方搭建协商平台的参与模式以及作为社区行动主体直接介入基层协商民主实践的参与模式[15]。二是功能视角,现代国家治理主张公共事务治理主体多元化,坚持政府和其他治理主体积极合作。社会组织嵌入社区治理是介于政府治理与市场治理之间的第三种治理机制,呈现出不同于政府治理和市场治理的优越性,促进社区协商民主应当注重培养社区社会组织自下而上参与协商的能力[16]。社会组织参与社区协商治理对于实现其自主性以及获得政策支持,实现多主体平等意义上的协商具有重要的价值[17]19-20。社会组织协商是对不断发育的社会力量的积极回应,有利于解决基层矛盾与现实问题,推动基层治理和公民自治[18]。三是路径视角,社会组织与基层政府有着密切的关系,两者之间的互动是国家行政组织与社会组织关系在微观层面的体现。除了与基层政府建立合作伙伴关系,社区社会组织还与社区其他主体建立了平等互惠的利益共享关系[19]。引导社会组织参与社区协商治理包括社会组织人才队伍建设进行内部授权、建立社会组织资源互动平台进行外部授权等路径[20]。

(三) 关于社区志愿组织参与社区协商治理的研究社区志愿组织是公益服务类社区社会组织的一种主要形式,是社区公民基于志愿服务意愿自发形成的服务于社区卫生,安全和教育等治理事项的微型社区居民组织[21]。资源丰富的社区组织和行为主体通过其桥梁功能发挥了至关重要的作用,产生了协商治理的动态关系,以其纠纷调解者、决策执行者和政策企业家的多重角色,对协商治理产生影响[22]。当前学界的研究大多从宏观层面阐述社区志愿组织在社区治理中的功能、困境与优化路径。社区志愿类组织嵌入城市社区治理具有弥补和填充治理缝隙和社区服务空档、承接群众的日常生活难事等优势[21]。大力培育和发展社区组织将提高居民的自助和互助能力,有助于实现社区善治[23]。但是,志愿服务在参与社区治理的过程中也存在“志愿失灵”的问题,如社区志愿者更多是执行政府和社区居民委员会所确定的服务项目,而在此过程中可能忽略了社区志愿者的意愿;社区志愿组织融入社区的过程较为困难,志愿者与社区居民存在隔阂等[24]。通过社区志愿服务项目制创新社区志愿服务机制,实现政府、社区居委会、社区志愿组织、社区成员主体间的协调合作可有效破解“志愿失灵”的困境[25]。

综上所述,当前学界对城市社区协商治理及社会组织参与社区协商治理的研究均有涉猎,但既有研究大都将社区社会组织视为整体,而较少对社区社会组织分类别进行研究。不同类别的社会组织对社区协商治理的作用策略不尽相同。基层社区是志愿服务最为重要和基本的落脚点之一,有关社区志愿组织参与社区协商治理的研究多数着眼于社区志愿服务在社区治理中的功能意义,而较少从协商治理的角度出发,探讨社区志愿组织嵌入社区协商治理的嵌入路径与行动策略。

二、理论视角与分析框架 (一) 嵌入理论卡尔·波兰尼[26]15于1944年首次提出“嵌入性”这一概念,并在《大转型:我们时代的政治与经济起源》中指出,原则上人类的经济是浸没在社会关系之中的,并将此概念用于经济分析。马克·格兰诺维特[27]1-32于1985年将“嵌入性”概念运用于解释社会结构之中,是关于嵌入性观点的创新之作。在对嵌入理论应用的研究中,我国学者采用了本土化的视角,认为个体行动总是嵌入在一定经济、政治、社会和文化环境之中的,即同一大环境下人的行动又嵌入在具体的社会网络结构之中,执政党通过渗透、动员以及宣传等方式对整个社会及其群体与个人施加影响,进而将社会纳入有序化的政治参与的过程[28]。研究者用国家社会嵌入理论揭示了一种国家在国家意志与目标嵌入以及社会组织在资源、合法性、制度支持上嵌入的“双向”嵌入结构,认为必须创建联动机制,重视资源整合,规范和引导组织场域的各个行为主体[29]。“嵌入”作为一个社会学的概念,与一般的参与和介入相比,程度更深,用于阐释不同事物之间的结构和相互关系。

随着研究的不断深入,许多学者不断对嵌入理论进行完善和拓展,并根据嵌入的层次和内容的不同,提出一些嵌入性的分类框架。Sharon等[30]15-23将嵌入形式分为结构型、认知型、政治型和文化型。Halinen等[31]将嵌入类型划分为时间嵌入、空间嵌入、社会嵌入、政治嵌入、市场嵌入与技术嵌入等形式。在分析社会组织的嵌入类型维度中,林雪霏[32]提出当前社会组织在政治空间存在着资源嵌入、互惠嵌入以及合法嵌入三种嵌入类型。姜秀敏等[33]构建了社会组织嵌入社区的资源、情感、能力三重路径分析框架。

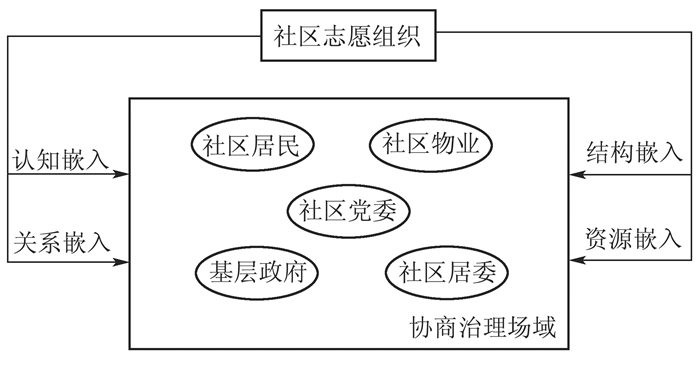

(二) 多重嵌入:社区志愿组织嵌入基层协商治理的分析框架在城市基层协商治理情境中,社区志愿组织的行动实际上是在社会关系网络中运行,依赖于基层治理的关系结构,以多重方式嵌入社区协商民主的。社区志愿组织通过嵌入成为基层协商网络关系中的重要节点,对原有社区治理网络结构进行调整与优化,与社区治理中其他参与主体共同构成了新的结构关系网络。本文在既有研究的基础上,根据社区志愿组织嵌入基层协商民主的特点及策略,从认知嵌入、关系嵌入、结构嵌入与资源嵌入等角度构筑分析框架,如图 1所示。

|

图 1 社区志愿组织嵌入基层协商治理的分析框架 |

首先,认知是行动的引领。社区多元利益主体在参与决策时会受到群体思维与周围环境的影响。社区志愿服务队秉承互帮互助的理念,在社区服务中与社区居民、社区“两委”、社区物业建立起非正式社区伙伴关系,在介入基层协商事务的过程中获得了多方主体的信任与认可,为其嵌入基层协商治理奠定了共同的价值理念和思想基础。社区志愿服务队通过引导基层协商治理认知理念的变革,促进社区居民共同协商意识与公共精神的形成,从而改变现代社区居民将居住地看作是私人空间、不愿参与社区公共事务和社会交往的固定思维以及由此导致的集体行动困境。其次,关系嵌入是基础与核心。社区志愿服务队通过自身特色和优势获取基层治理网络中其他治理主体的信任,建立良好的深层合作关系,从而顺利嵌入基层协商治理的关系网络。社区志愿服务队与其他治理主体的关系密切程度很大程度上影响着基层协商治理的进程。再次,结构嵌入注重网络的整体性以及行动者在网络中的功能,关注不同组织在社会网络中所处的位置,分析组织能否通过制度化的方式参与基层治理,是一种主体结构嵌入另一种主体结构所建立的桥梁和纽带。社区志愿服务队的结构嵌入通过构建共享地域价值人群的协商机制,形成社区内主体多元互动、相互依存的社区治理生态。最后,资源嵌入是基层协商治理的保障。基层协商事务与活动的开展需要各类资源的支撑,社区资源可获性与基层民主协商可持续发展紧密相连,社区志愿服务队通过资源嵌入,将社区志愿服务队中的人才资源、财富资源与信息资源等输送到基层治理网络中,弥合基层协商资源缺口,为协商网络的良性运行提供支撑。

三、案例呈现:S社区志愿服务队嵌入基层协商治理的行动逻辑S社区位于广州老城区的中心地带,是广州历史文化街区之一。社区户籍居民1 000余户,作为广州传统居民街区的代表,老居民和老街坊是该社区的典型特点。由熟人社会所构成的S社区具有良好的社区关系,社区居民、社区服务提供者及社区社会组织之间相互信任,奠定了社区志愿组织嵌入基层协商治理的基础。自2015年起,在街道与社区“两委”的支持下,S社区坚持党员引领,社会工作者领头、社区志愿者聚力,以解决社区难题、服务社区居民为主要目标,成立了S社区志愿服务队,后期以老旧小区改造为契机开始介入社区事务并最终完成对基层协商治理的嵌入。S社区志愿服务队当前共有532名居民志愿者,其中有180名党员志愿者,根据职能分工设立了不同的志愿工作组,就社区公共设施建设、社区环境保护、社区政策制定等公共事务进行讨论与协商,通过整合社区资源共同解决基层协商难题。

(一) 建构社区主体信任S社区志愿服务队成立的初衷是为了满足社区居民的多样化需求,弥补基层政府与社区内部的公共服务供给不足。为此,S社区志愿服务队组建了各类志愿服务爱心小分队。“医疗小分队”由从事医务行业的志愿者组成,发挥医疗工作者的专业技能,定期为社区弱势群体进行免费义诊,密切关注社区孤寡老人身体状况并提供医疗服务。“法律援助小分队”以从事律政等行业的志愿者为核心,为社区居民提供法律援助,解决民生难题。“志愿巡逻小分队”主要由社区内的退休老人、在校大学生等热心居民组成,分班次进行巡逻,在维持社区秩序的同时对社区消防、法制、反诈等内容进行宣传。一方面,S社区志愿服务队长期扎根于社区,为社区居民尽心尽力办实事,拉近了与社区居民的关系,极大增强了社区成员对其认同感。另一方面,S社区志愿服务队提供的服务实质上承接了基层政府治理与社区物业管理相当部分的职能,其服务成效也得到了多方的普遍认可。经过长时间的情感积累,社区各主体与社区志愿服务队之间的信任得以建立。

(二) 介入基层协商关系网络老旧小区改造是近年来广州城市更新的重要内容。老旧小区改造本是一项惠民工程,但由于涉及不同利益诉求主体,旧楼电梯加装工程在S社区推进困难重重。在社区“两委”与社区物业皆无法完成调解的窘境下,考虑到S社区志愿服务队具有一定的群众基础,基层政府尝试赋权社区志愿服务队,由社区志愿服务队以协调者的身份介入旧楼电梯加装利益关系网络,力促利益冲突各方化解分歧、达成共识。

1. 矛盾凸显不同主体产生利益冲突。首先,居民间存在利益冲突。在S社区电梯加装工程中居民间利益冲突集中表现为高层用户与低层用户间的冲突。居民间对是否需要加装电梯以及电梯加装、维护费用分摊等问题意见不一。居民的情感倾向与行为选择直接影响电梯加装工程的推进。其次,居民与物业存在利益冲突。物业在为S社区居民提供便利服务的同时收取相关的费用,以盈利为主要目的的社区物业,基于维护自身的利益,将电梯加装后的管理维修、安全维护等支出纳入物业管理费用,物业管理费的上涨成为必然趋势。但居民一致认为加装电梯后物业管理上涨幅度过高。关于物业管理费用的增幅,双方都不同意妥协,由此也为电梯加装工程带来阻碍。最后,居民与社区“两委”存在利益冲突。在电梯加装工程出资问题上,居民与社区“两委”之间产生了冲突。社区“两委”作为最贴近社区居民的基层组织,对电梯加装持积极的态度。社区居民认为在政府补贴以外的加装费用,应全额由社区资金拨款支付,理由是电梯的加建并不是每个人都会使用,作为惠民工程电梯加建费用不应由社区居民承担。但社区“两委”认为,S社区资金还须用于社区建设的其他方面,无力全款支持电梯加建费用。

2. 调解矛盾S社区志愿服务队介入基层协商。街道、社区“两委”曾多次就电梯加装问题与社区居民进行协商,但由于牵涉的利益诉求过多,推进十分困难,各方行动主体僵持不下。S社区志愿服务队的介入调解成为重要的转折点。S社区志愿服务队平时积极走访社区,为社区居民提供服务,深得社区居民的信任与认同。同时,S社区志愿服务队由社区居民组建,自身就是电梯加装的利益主体,由志愿服务队进行协商更具说服力。为此,S社区志愿服务队积极上门了解和收集居民的利益诉求,对居民的意见和诉求进行分类整理和归纳,并积极与物业、社区“两委”商议对策,利用其自身所具备的情感信任优势与专业知识力求达成各方满意的解决方案。针对高层用户与低层用户对加装电梯争执冲突的问题,S社区志愿服务队在街道和社区“两委”的指导下,提出了一套详细的利益补偿方案,并与电梯加建公司共同制订科学的加装方案,尽可能减少对低层居民的影响。就加装电梯出资冲突,在志愿者代表与社区“两委”的积极协商下,除政府补贴经费外,社区公共资金承担10%修建经费,剩余款项按不同楼层出资比例进行摊分。电梯维修管理费用方面,要求物业定期公开维修管理费用,按照实际的维护费用经业主委员会评估进行收费,并引导居民将电梯补贴款作为后续运行基金,从而降低居民缴费负担。“电梯加装”工程行动冲突主体就以上解决方案基本达成一致后,S社区志愿服务队向社区“两委”与基层政府申请召开社区协商会议,并邀请社区居民代表、志愿者代表、社区物业以及社区“两委”参与,以协商会议的方式建构共识,在会议上对细节问题进一步探讨,最终的协商结果得到多方一致同意通过,“电梯加装”工程取得实质性推进。

(三) 形成基层协商治理体系S社区电梯加装工程的顺利推进离不开社区志愿服务队的积极介入。S社区志愿服务队所拥有的专业知识、能力及资源成为顺利解决社区治理难题的助推器。通过基层协商有效化解社区公共矛盾并寻求合理的解决方案,S社区志愿服务队在基层协商治理中的作用也得到了体现。为充分发挥社区志愿组织的优势,在社区“两委”以及S社区居民的支持下,基于地缘的邻里信任关系,S社区志愿服务队积极探索和践行基层协商治理,搭建社区协商平台,建立基层协商制度,通过开展多种类型的基层协商活动,变“为民作主”“做居民工作”为“由民作主”“由居民做工作”,妥善解决基层治理难题,促进基层协商议事落地惠民。截至2022年7月,S社区志愿服务队累计协商议事并处理解决社区事务100余件,参与主体覆盖了街道、社区“两委”、社区物业、志愿者代表与居民代表等,着眼于居民与居民间、居民与社区物业间以及居民与基层政府间的协商难题,逐步建立和完善“有事好商量,有事会商量”的协商机制与协商体系,完成了对S社区基层治理的深度嵌入。

四、S社区志愿服务队嵌入基层协商治理的多重策略社区志愿组织嵌入基层协商治理,有利于社区治理动力的内生与强化,拓宽居民反馈途径,实现社区居民民主决策。S社区志愿服务队通过培育协商治理意识、编织协商治理网络、构建协商治理机制以及筑建协商治理保障的多重策略实现了对社区协商民主的认知嵌入、关系嵌入、结构嵌入和资源嵌入。

(一) 认知嵌入:培育协商治理意识S社区在基层政府以及社区“两委”的领导下建立了社区志愿服务队,志愿服务成为居民参与基层协商治理的重要途径。S社区志愿服务队嵌入社区治理后,社区承接政府相当部分的职能,改变了传统的科层制管理模式,“政府管理”理念向“协商治理”理念转变。社区志愿组织作为一个完全剥离行政职能的组织,秉承以基层协商促进自治的理念,建立稳定的沟通协商机制,将社区集体利益与居民个人利益相结合。以社区居民需求为导向,社区问题由社区居民自我协商、自我解决,自我完善,凝聚社区居民共识,着力培养社区居民自助互助的精神。社区居民Z阿姨表示:“我们社区的志愿服务队了解我们的诉求后会积极解决,所以现在我们遇到难以协调的问题或者遇到了困难都会首先想到跟社区志愿服务队反映,相信通过志愿服务队的调解和协商,我们的问题都能得到一个满意的解决方案。”①S社区志愿服务队通过为社区、社区居民提供便利性服务,建立与居民的密切关系,得到了社区居民的信任、支持与认可,其协商治理的价值理念在这一过程中完成了在社区治理中的嵌入。

① 摘录于2022年4月与S社区居民Z阿姨的访谈记录。

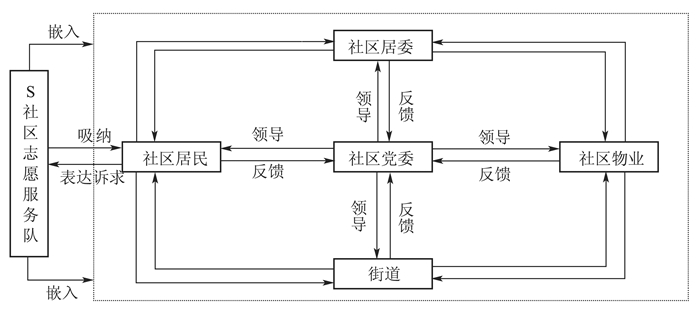

(二) 关系嵌入:编织协商治理网络S社区志愿组织在基层民主协商关系网络中承接了联结多方治理主体的责任,如图 2所示。社区志愿者融入基层协商治理中,充分与居民进行沟通、协商,激活居民进行公共参与的动力。在社区党委领导及基层政府的支持下,S社区志愿服务队以志愿服务的形式深入社区居民家中,与社区居民进行非正式沟通,及时传达与解释社区政策,协调社区党委、街道、社区居委会、业主委员会、物业公司难以处理的社区事务,听取社区居民建议,及时向相关责任主体反馈居民诉求,推动政民互通,破解社区与居民之间的信息鸿沟。S社区志愿服务队与居民、社区“两委”、社区物业、业主委员会之间形成了良好的关系网络,建立起了多方主体的信任合作纽带。从一定程度上来说,与各社区治理主体的关系密切程度很大程度上影响了基层协商治理的效果。

|

图 2 S社区多元治理主体协商关系网络示意图 |

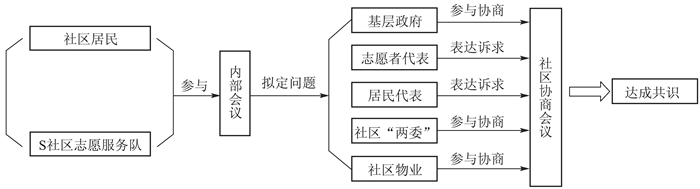

结构嵌入关注治理主体在网络中所处的位置与其效果之间的关系。协商式的结构嵌入强调多方就社区公共事务达成共识的可能性,并将协商主体、协商流程等以制度化形式建构。S社区志愿服务队在充分调研的基础上组织社区居民通过内部会议拟定协商问题,初步形成协商成果,利用社区协商会议与基层政府、社区“两委”、社区物业以及社区居民等多方治理主体就社区事务达成共识。社区居民不仅可以向社区志愿者反映社区治理问题,也可通过参与志愿服务队的方式进入基层协商治理场域中,基层协商治理方式由传统的“自上而下”转变为“自上而下”与“自下而上”相结合。社区志愿服务队通过组织构建以及组织的结构优势,促进社区不同主体之间的沟通与交流,搭建网络合作平台,协调行动策略、强化社区信任,提升居民对基层协商治理的认识,增强居民对社区工作的支持力度,如图 3所示。

|

图 3 S社区志愿服务队嵌入协商治理结构逻辑示意图 |

资源的嵌入会带来社会关系的重构与基层治理结构的优化,为居民参与基层协商治理提供坚实的资源保障。S社区志愿服务队拥有较为丰富的资源,既包括有形的物质、人力和资产资源,也包括无形的文化情感、社会网络等,这些资源帮助其在基层治理中保持独特和持续的优势。S社区志愿服务队在嵌入基层协商治理中,将社区内无数原子化个体联结在共同的生活情境中,形成紧密而复杂的关系网络。这一网络承载着社区的价值理念与文化精神,积累了志愿组织持续嵌入基层协商治理的情感价值与社会网络资源。社区志愿服务队在基层政府与社区“两委”的支持下建立,组织运行资金流、实物流得到了良好的保障。社区物业为志愿服务队工作提供固定场所;社区志愿服务队主动吸纳社区内来自不同行业的优秀人才与精英,为社区志愿服务队参与基层协商治理输送高素质的人力资源。志愿者L表示:“我们社区通过志愿服务队吸纳了很多有能力有热情有资源的人才,因此为我们参与社区民主协商提供了一定的资源保障。上级组织也非常支持我们的工作,为我们提供了很多的资金和物质支持,我们也将把这些资源回馈和应用到社区。”①社区志愿服务队在向社区获取协商资源的同时,又将所拥有的资源用于基层民主协商活动。已被吸纳的社区志愿者,沿着社区社会关系网络,与社区治理主体共同协商社区民生难题,社区治理主体与志愿组织之间的信任日渐加深,资源嵌入使基层协商治理互动更为频繁。

① 摘录于2022年4月与S社区L志愿者的访谈记录。

五、总结与讨论随着社区规模日益扩大,社区事务日益繁杂,出现了许多物业和居委皆难以调解的基层治理难题。由生活在社区内的居民组成的社区志愿组织,经过长时间的共同生活与群体活动,形成了紧密的网络结构,获得了居民间的高度信任,在介入社区公共事务协商中有着天然的优势[34]。在基层政府的支持下,社区志愿组织可以通过一定的契机实现对基层协商治理的嵌入,成为基层协商治理的主体,更好地促进城市社区和谐发展。城市基层协商治理是较为复杂且持续动态变化的过程,为厘清社区社会组织嵌入基层协商治理的行动逻辑与嵌入策略,本文聚焦社区志愿组织,以嵌入理论为基础,构建了基层志愿组织的嵌入协商联动框架,从认知嵌入、关系嵌入、结构嵌入与资源嵌入对实现社区协商民主的多重嵌入策略进行深入分析,为基层协商民主实践提供了一个较为贴切的分析框架,也回应了既有文献主要考察社区志愿服务现状或单独研究社区志愿服务某个要素[24]的不足。

在实践中,社区志愿组织嵌入协商民主还存在一定的作用限制。首先是协商行为主体责任限制。“社区社会组织应当与其他治理主体呈现出‘主体-主体’的平等协商关系,但在实践中容易被异化为‘主体-客体’的依附关系”[35],志愿组织作为社区协商治理的重要主体存在被边缘化的趋势[36]。其次是协商资源吸纳能力限制。长期以来,社区志愿服务主要依靠政府供给和社会投入。然而基层政府单一的资源输入渠道以及有限的社区资源对社区志愿服务的支持不足,在资源配置不均衡的情况下,难免就会出现资源浪费和资源闲置的现象[24]。由于“社区资源-社区协商”中资源输出的效果不明显且数量有限,因此社区在“社区资源-社区服务”互动中呈现出“强资源-弱协商”的互动关系。最后是协商配套机制联动限制。目前,缺少对志愿者行为的评估考核、激励保障等配套机制,无法量化志愿者协商工作的成效,进而导致部分志愿者参与基层协商治理流于形式,未能反映社区居民的呼声,真正为居民解决实际难题。

值得注意的是,社区志愿组织嵌入基层协商治理要明确嵌入的边界,过度嵌入会导致社区志愿组织负担过重、破坏协商关系网络等问题,从而降低嵌入式治理的有效性和长效性。我们要与时俱进地审视社区社会组织的嵌入现象,构建多元治理主体之间的良性互动机制,坚持在社区党组织的领导下,厘清多元权力主体的责任边界,形成党委领导、基层政府负责、社区志愿组织协同、社区公众参与的制度红利,推动基层协商治理的融合发展。

| [1] |

赵晶, 张平. 社区协商民主: 功能定位与平台构建[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2017, 19(6): 602-607. |

| [2] |

张等文. 中国基层协商民主的实践困境与化解策略[J]. 理论与现代化, 2015(4): 5-10. |

| [3] |

孙照红. 城市社区治理的主体困境和协商进路——基于"党政群共商共治"的案例分析[J]. 中国延安干部学院学报, 2019, 12(2): 70-77. |

| [4] |

徐珣. 社会组织嵌入社区治理的协商联动机制研究——以杭州市上城区社区"金点子"行动为契机的观察[J]. 公共管理学报, 2018, 15(1): 96-107, 158. |

| [5] |

ROYAL R. Community consultation[J]. Renewable energy focus, 1984, 9(1): 48-49. |

| [6] |

CANFIELD C, KLIMA K, DAWSON T. Using deliberative democracy to identify energy policy priorities in the United States[J]. Energy research & social science, 2015, 8: 184-189. |

| [7] |

TANG B. Deliberating governance in Chinese urban communities[J]. The China journal, 2015(73): 84-107. |

| [8] |

徐建宇, 纪晓岚. 治理能力与合法性的双重建构: 城市社区协商民主的行动框架研究[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2022, 44(4): 118-132. |

| [9] |

胡佳, 孙鲁毅. 寻求最大公约数: 城市社区协商的运行逻辑与实践路径[J]. 中共天津市委党校学报, 2021, 23(3): 88-95. |

| [10] |

WILSON C E, MORRISON T H, EVERINGHAM J A. Linking the 'meta-governance' imperative to regional governance in resource communities[J]. Journal of rural studies, 2017, 50: 188-197. DOI:10.1016/j.jrurstud.2017.01.003 |

| [11] |

杨贵华. 社区协商的独特价值及其实践推进[J]. 社会科学, 2017(3): 75-81. |

| [12] |

杨威威, 郭圣莉. 议事规则、民主协商与内生型社区建设发展——基于应用X项目的多案例研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2021(3): 48-59, 125-126. |

| [13] |

刘安. 业委会发展的困境及其突破[J]. 城市问题, 2012(3): 98-102. |

| [14] |

杨柯, 张长东. 自主与嵌入: 社会组织参与基层协商治理的逻辑与模式[J]. 北京行政学院学报, 2021(5): 56-63. |

| [15] |

孔祥利. 城市基层治理转型背景下的社会组织协商: 主体困境与完善路径——以北京市为例[J]. 中国行政管理, 2018(3): 64-68. |

| [16] |

曹飞廉, 万怡, 曾凡木. 社区自组织嵌入社区治理的协商机制研究——以两个社区营造实验为例[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2019, 49(2): 121-131. |

| [17] |

徐家良. 社会组织的结构、体制与能力研究[M]. 北京: 中央编译出版社, 2012.

|

| [18] |

孙照红. 社会组织协商的治理价值、制约瓶颈和实践趋向[J]. 学习论坛, 2020(1): 65-71. |

| [19] |

尹广文, 李树武. 合作中的伙伴关系: 社会组织参与城市基层社区治理的关系策略研究[J]. 中共福建省委党校学报, 2015(10): 68-74. |

| [20] |

YU Y, ZHANG L, XU Y. Study on the path of social organizations incubator base guiding social organizations to participate in community governance[C]//The 14th International Conference on Innovation & Management. Wuhan: Wuhan University of Technology Press, 2017: 1271-1277.

|

| [21] |

席军良. 志愿类社区社会组织的孵化与治理——新时代党建引领社区治理的有效抓手[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2021, 41(9): 91-97. |

| [22] |

TANG B. The discursive turn: deliberative governance in China's urbanized villages[J]. Journal of contemporary China, 2015, 24(91): 137-157. |

| [23] |

崔月琴, 胡那苏图. 日本地域社会治理及社区志愿者组织发展的启示——以名古屋市"南生协"的社区参与为例[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2019(12): 82-90. |

| [24] |

陈伟东, 吴岚波. 困境与治理: 社区志愿服务持续化运作机制研究[J]. 河南大学学报(社会科学版), 2018, 58(5): 42-50. |

| [25] |

曾天雄, 卢爱国. 分开与合作: 社区志愿服务机制创新研究[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2014, 38(1): 78-80. |

| [26] |

波兰尼. 大转型-我们时代的政治与经济起源[M]. 冯刚, 刘阳, 译. 杭州: 浙江人民出版社, 2007.

|

| [27] |

格兰诺维特. 镶嵌: 社会网与经济行动[M]. 罗家德, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2007.

|

| [28] |

程熙. 嵌入式治理: 社会网络中的执政党领导力及其实现[J]. 中共浙江省委党校学报, 2014(1): 50-56. |

| [29] |

纪莺莺. 从"双向嵌入"到"双向赋权": 以N市社区社会组织为例——兼论当代中国国家与社会关系的重构[J]. 浙江学刊, 2017(1): 49-56. |

| [30] |

SHARON Z, DIMAGGIO P. Structures of capital: the social organization of the economy[M]. New York: Cambridge University Press, 1990.

|

| [31] |

HALINEN A, TORNROOS J. The role of embeddedness in the evolution of business networks[J]. Scandinavian journal of management, 1998, 14(3): 187-205. |

| [32] |

林雪霏. 社会治理下的政治空间与嵌入性互动——基于B市T区三个组织的案例研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2014(1): 38-48, 125. |

| [33] |

姜秀敏, 李月. "非正式权威"塑造: 社会组织嵌入社区治理的三重路径——对山东省Q市F组织开展社区服务的个案分析[J]. 北京行政学院学报, 2022(2): 55-62. |

| [34] |

帅满. 从人际信任到网络结构信任: 社区公共性的生成过程研究——以水源社区为例[J]. 社会学评论, 2019, 7(4): 62-74. |

| [35] |

于海利, 李全利. 社会组织参与社区治理的实践困境及优化路径[J]. 中国国情国力, 2019(4): 27-30. |

| [36] |

何欣峰. 社区社会组织有效参与基层社会治理的途径分析[J]. 中国行政管理, 2014(12): 68-70. |

2023, Vol. 25

2023, Vol. 25